i

KINERJA REPRODUKSI SAPI PERAH PERANAKAN

FRIESIAN HOLSTEIN (PFH) DI KECAMATAN MUSUK BOYOLALI

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh derajad Sarjana Peternakan

Di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret

Jurusan/Program Studi Peternakan

Disusun Oleh :

Oleh :

THEA TRISNAWATI OCTAVIANI H0505066

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA 2010

ii

KINERJA REPRODUKSI SAPI PERAH PERANAKAN

FRIESIAN HOLSTEIN (PFH) DI KECAMATAN MUSUK BOYOLALI

yang dipersiapkan dan disusun oleh Thea Trisnawati Octaviani

H0505066

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal : April 2010

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji Ketua

Ir. Joko Riyanto, M.P NIP. 19620719 198903 1 001 Anggota I Ir. Lutojo, M.P NIP. 19550912 198703 1 001 Anggota II drh. Sunarto, M.Si NIP. 19550629 198601 1 001 Surakarta, April 2010 Mengetahui

Universitas Sebelas Maret Fakultas Pertanian

Dekan

Prof. Dr. Ir. H. Suntoro, M.S NIP. 19551217 198203 1 003

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Kinerja Reproduksi Sapi Perah Peranakan Friesian Holstein (PFH) Di Kecamatan Musuk Boyolali. Penulis menyadari bahwa selama pelaksanaan penelitian sampai terselesaikannya skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, pengarahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yth :

1. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali dan Sub Dinas Peternakan Kecamatan Musuk Boyolali yang telah bekerja sama membantu kelancaran selama penelitian.

3. Peternak sapi perah yang ada di Kecamatan Musuk yang telah bekerja sama dalam membantu kelancaran selama penelitian.

4. Ketua Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Bapak Ir. Joko Riyanto, M.P, selaku dosen pembimbing utama dan penguji. 6. Bapak Ir. Lutojo, M.P, selaku dosen pembimbing pendamping dan penguji. 7. Bapak drh. Sunarto, M.Si selaku dosen penguji.

8. Ibu, bapak, serta adik tercinta dan tersayang yang telah memberikan dukungan moril dan materil.

9. Teman-teman Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 2005 serta semua pihak yang telah membantu sampai terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Surakarta, April 2010

iv DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PENGESAHAN ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... iv

DAFTAR TABEL ... vi

DAFTAR GAMBAR ... vii

DAFTAR LAMPIRAN ... viii

RINGKASAN ... ix SUMMARY ... x I. PENDAHULUAN ... 1 A. Latar Belakang ... 1 B. Rumusan Masalah ... 2 C. Tujuan Penelitian ... 3 D. Manfaat Penelitian ... 3

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 4

A. Sapi Peranakan Friesian Holstein... 4

B. Kinerja Reproduksi Sapi Perah ... 5

C. Teknik Perkawinan ... . 7

HIPOTESIS ... 8

III. METODE PENELITIAN... 9

A. Lokasi Penelitian... 9

B. Desain Penelitian... 9

C. Teknik Penentuan Sampel... 10

D. Jenis dan Sumber Data ... 11

E. Teknik Pengumpulan Data ... 11

F. Metode Analisis Data... . 12

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 13

v

B. Populasi Ternak Sapi Perah Di Kecamatan Musuk Boyolali ... . 14

C. Karakteristik Responden ... . 15

D. Tata Laksana Reproduksi... . 18

E. Kinerja Reproduksi ... . 23

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 30

A. Kesimpulan ... 30

B. Saran ... 30

DAFTAR PUSTAKA ... 31

vi

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

1. Jumlah populasi sapi perah di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali

tahun 2008... 10

2. Jumlah responden yang diambil... 11

3. Populasi sapi perah di Kecamatan Musuk Boyolali bulan Desember 2008 ... 14

4. Umur dan lama beternak ... 15

5. Pendidikan peternak sapi perah... 16

6. Sumber pengetahuan tentang beternak ... 17

7. Pekerjaan peternak sapi perah... 17

8. Populasi ternak sapi perah... 18

9. Teknik perkawinan sapi perah ... 19

10. Jenis semen yang disukai peternak ... 20

11. Diagnosa kebuntingan... 21

12. Perlakuan saat ternak bunting ... 22

13. Penanganan proses kelahiran ... 22

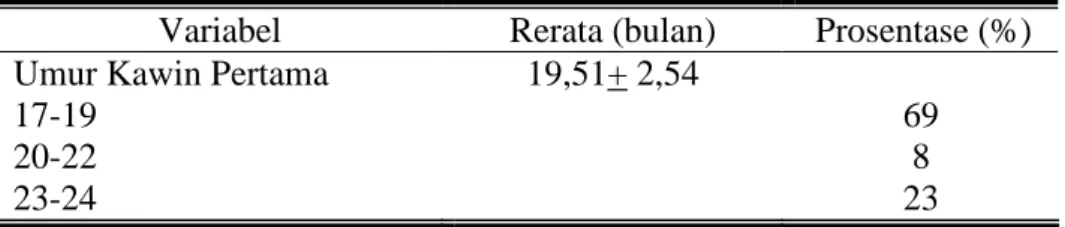

14. Umur kawin pertama ternak sapi perah ... 23

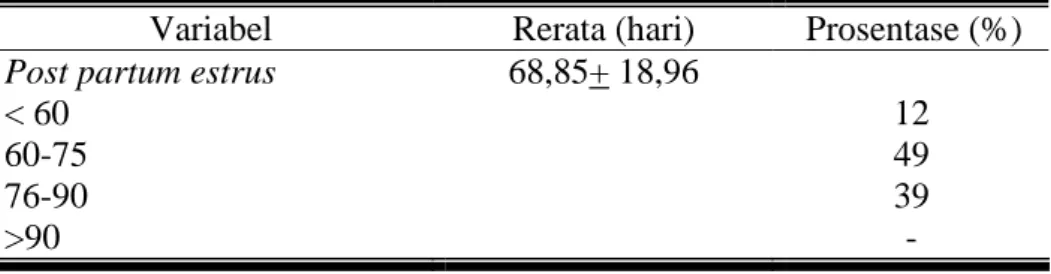

15. Post partum estrus ternak sapi perah ... 25

16. Post partum mating ternak sapi perah... 26

17. Service per conception ternak sapi perah... 27

18. Calving interval ternak sapi perah ... 28

19. Umur sapih ... 29

20. Kebutuhan nutrient untuk sapi perah laktasi... 63

21. Kandungan nutrien bahan pakan untuk ransum ... 63

vii

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

1. Wawancara dengan peternak di Desa Sukorejo... 65

2. Wawancara dengan peternak di Desa Dragan... 65

3. Wawancara dengan peternak di Desa Jemowo ... 65

4. Kandang sapi perah ... 65

5. Pedet hasil IB. ... 65

6. Exercise sapi perah... 65

7. Vulva membengkak ... 65

viii

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul Halaman

1. Kuisioner penelitian... 33

2. Identitas responden sapi perah ... 37

3. Populasi ternak sapi perah... 42

4. Jenis bibit dan penanganan sapi perah ... 48

5. Kinerja reproduksi sapi perah . ... 60

6. Pakan sapi perah... 63

7. Peta Kabupaten Boyolali... 64

8. Peta Kecamatan Musuk Boyolali. ... 64

ix

KINERJA REPRODUKSI SAPI PERAH PERANAKAN

FRIESIAN HOLSTEIN (PFH) DI KECAMATAN MUSUK BOYOLALI

THEA TRISNAWATI OCTAVIANI H0505066

RINGKASAN

Peternakan sapi perah di Indonesia rata-rata masih berskala kecil dan bersifat tradisional yang menyebabkan produktivitas ternak rendah. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas ternak dengan memperbaiki kinerja reproduksi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas ternak yaitu dengan penggunaan Inseminasi Buatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja reproduksi sapi perah Peranakan Friesian Holstein (PFH) di Kecamatan Musuk Boyolali. Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 31 Agustus sampai 30 Oktober 2009. Metode dasar yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik survai. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali dengan pertimbangan bahwa daerah ini mempunyai populasi sapi perah tertinggi. Pengambilan sampel menggunakan simple random sampling sebanyak 100 responden. Data yang dikumpulkan dari sampel ini meliputi umur kawin pertama, post partum estrus, post partum mating, service per conception, calving interval dan umur pedet disapih. Data ini kemudian dianalisis secara deskriptif melalui persentase, rata-rata dan standar deviasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur pertama kali kawin 19,51 + 2,54 bulan, post partum estrus 68,85 + 18,96 hari, post partum mating 71,52 + 15,41 hari, service per conception 2,27 + 0,58 kali, calving interval 12,63 + 0,66 bulan, dan umur sapih 3,65 + 0,97 bulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja reproduksi sapi perah Peranakan Friesian Holstein (PFH) di Kecamatan Musuk Boyolali sudah baik.

x

REPRODUCTIVE PERFORAMANCE OF FRIESIAN HOLSTEIN CROSSBRED (PFH) DAIRY CATTLE AT MUSUK DISTRICT

BOYOLALI

THEA TRISNAWATI OCTAVIANI H0505066

SUMMARY

The average of dairy farm in Indonesia is still smale-scale and managed traditional which causes low productivity of livestock. One way to improve livestock productivity by improving reproductive performance. Efforts to increase livestock productivity is to use Artificial Insemination.

The research is aimed to know the reproduction performance of Friesian Holstein crossbred (PFH) dairy cattle at Musuk district, Boyolali. It was done on August 31rd until October 30rd 2009. The basic method used here is descriptive method with survey technique. Research location is decided purposively, that is Musuk district, Boyolali, because this area has higgest number of dairy cattle. The samples are taken by using simple random sampling as many as 100 respondent. The collected data of this sampel consist of first-matting age, post partum estrus, post partum mating, service per conception, calving interval and weaning age. Then, this data analysed descriptively through percentage, average and deviation standard.

Result of the research shows that first-matting age 19,51 + 2,54 months, post partum estrus 68,85+ 18,96 days, post partum mating 71,52 + 15,41 days, service per conception 2,27 + 0,58 times, calving interval 12,63 + 0,66 months and weaning age 3,65 + 0,97 months. It was concluded that reproductive performance of Friesian Holstein croosbred (PFH) dairy cattle at Musuk district, Boyolali is good.

xi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha peternakan sapi perah di Indonesia rata-rata merupakan jenis peternakan rakyat berskala kecil dan merujuk pada sistem pemeliharaan yang tradisional. Banyak permasalahan yang timbul seperti pakan, reproduksi dan kesehatan sehingga menyebabkan produktivitas sapi perah masih rendah. Proses reproduksi yang berjalan normal akan diikuti oleh produksi ternak yang baik. Makin tinggi kemampuan reproduksi, makin tinggi pula produktivitas ternak tersebut. Kemampuan reproduksi kelompok ternak yang tinggi disertai dengan pengelolaan ternak yang baik akan menghasilkan efisiensi reproduksi yang tinggi dengan produktivitas ternak yang tinggi pula. Tinggi rendahnya efisiensi reproduksi sekelompok ternak antara lain ditentukan oleh jarak beranak (calving interval) dan angka perkawinan per kebuntingan (service per conception) (Hardjopranjoto, 1995).

Inseminasi buatan (IB) merupakan salah satu teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan produksi dan mutu genetik ternak. Pemerintah bersama-sama dengan para peternak peserta IB berupaya meningkatkan populasi dan produktivitas ternak khususnya sapi perah yang sekaligus juga dapat meningkatkan pendapatan para peternak. Menurut Toelihere (1981), dengan adanya inseminasi buatan sapi yang bunting dapat lebih banyak daripada dengan cara perkawinan alam. Hal ini disebabkan bahwa dengan IB semen dari seekor pejantan bisa digunakan untuk mengawinkan ratusan sapi betina. Seekor pejantan hanya mampu mengawini beberapa ekor sapi betina saja pada perkawinan alami, selain itu peternak juga direpotkan dengan mencari pejantan sebagai pemacek apabila peternak tidak mempunyai pejantan sendiri.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas ternak sapi perah yang rendah melalui program IB harus ditingkatkan dengan tujuan mempercepat perbaikan mutu genetik sapi lokal dan meningkatkan kelahiran pedet. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB adalah fertilitas

xii

sapi induk sehingga perlu diketahui kualitas induk dengan melihat kinerja reproduksinya. Sehubungan dengan hal itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan populasi maupun produktivitasnya. Beberapa bentuk kebijakan pemerintah antara lain : penggunaan bibit unggul, penyediaan pakan, dan kesehatan ternak.

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu daerah yang potensial dalam pengembangan ternak sapi perah. Terdapat 19 Kecamatan di Kabupaten Boyolali dimana Musuk merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki populasi ternak sapi perah tertinggi daripada Kecamatan lainnya. Pada tahun 2008 populasi ternak sapi perah di Kecamatan Musuk yaitu 16.573 ekor dengan betina produktif 3.548 ekor dan memproduksi susu + 830.000 ltr/bulan (Anonimusa, 2009).

Dari uraian diatas perlu dilakukan penelitian mengenai kinerja reproduksi sapi perah Peranakan Friesian Holstein di Kecamatan Musuk Boyolali dalam upaya peningkatan produktivitas sapi perah.

B. Rumusan Masalah

Peternakan sapi perah yang masih berskala kecil dan bersifat tradisional menyebabkan produktivitas ternak rendah. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas ternak dengan memperbaiki kinerja reproduksi. Proses reproduksi yang berjalan normal akan diikuti oleh produksi ternak yang baik. Makin tinggi kemampuan reproduksi, makin tinggi pula produktivitas ternak tersebut.

Upaya peningkatan efisiensi kinerja reproduksi akan berhasil jika menggunakan teknik IB dan kualitas bibit yang unggul. Inseminasi buatan merupakan teknologi yang digunakan untuk meningkatkan populasi ternak sapi perah. Kemampuan reproduksi ternak pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu lama kehidupan produktif dan calving interval. Faktor beranak selama sapi hidup dapat mempengaruhi produksi selama hidupnya. Untuk menilai keberhasilan reproduksi sapi dapat dilihat dari panjang atau pendeknya calving interval.

xiii

Kemampuan reproduksi ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai kinerja reproduksi sapi perah Peranakan Friesian Holstein untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di tingkat peternak di Kecamatan Musuk Boyolali. Diharapkan kedepan kebijakan yang akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan peternak dalam konteks memperbaiki kinerja reproduksi ternak.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja reproduksi sapi perah Peranakan Friesian Holstein (PFH) di Kecamatan Musuk Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang gambaran kinerja reproduksi sapi perah betina Peranakan Friesian Holstein (PFH) di Kecamatan Musuk Boyolali. Memberikan sumbangan data bagi pemerintah dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan peternakan serta bagi masyarakat dan peternak dalam upaya peningkatan dan pengembangan populasi ternak sapi perah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sapi Peranakan Friesian Holstein

Sapi Peranakan Friesian Holstein (PFH) merupakan hasil persilangan antara sapi Friesian Holstein (FH) dengan sapi setempat atau sapi lokal yang ada di Indonesia (Mukhtar, 2006). Menurut Soetarno (2003), sejak tersebarnya sapi FH dibeberapa daerah di Indonesia khususnya pulau Jawa, telah terjadi perkawinan secara tidak terencana antara sapi FH dengan sapi lokal dan menghasilkan keturunan yang disebut Peranakan Friesian Holstein (PFH).

Ciri-ciri sapi PFH yaitu memiliki kepala agak panjang, mulut lebar, lubang hidung terbuka luas, ukuran tubuh besar, pinggang sedang, dan telinga

xiv

sedang (Sosroamidjojo dan Soeradji, 1984). Sapi PFH terkenal dengan produksi susu yang cukup tinggi tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan sapi FH (Pane, 1993).

Kemampuan berproduksi susu sapi perah Friesian Holstein dapat mencapai lebih dari 6.000 kg per laktasi dengan kadar lemak susu rata-rata

3,6 %. Standar bobot betina dewasa berkisar antara 570 - 730 kg Sedangkan produksi susu sapi PFH sebelum tahun 1979 sekitar 1.800 - 2.000

kg/laktasi dengan panjang laktasi rata-rata kurang dari 10 bulan (Siregar, 1992).

Pemusatan daerah pemeliharaan sapi-sapi PFH di Jawa dibagi menjadi dua daerah, yaitu daerah rendah yang mempunyai ketinggian sampai 300 m diatas permukaan laut dengan temperatur harian rata-rata 28 - 350C, kelembaban relatif 75% dan curah hujan 1800 - 2000 mm. Daerah tinggi mempunyai ketinggian lebih dari 750 m di atas permukaan laut dengan temperatur harian rata-rata 16 - 230C, kelembaban relatif 70% dan curah hujan 1.800 mm (Paggi dan Suharsono, 1978 cit. Hardjosubroto, 1980).

B. Kinerja Reproduksi Sapi Perah

Proses reproduksi yang berjalan normal akan diikuti oleh produksi ternak yang baik pula. Makin tinggi kemampuan reproduksi, makin tinggi pula produktivitas ternak tersebut. Pada hakekatnya produksi di bidang peternakan hanya dapat di peroleh bila ada proses reproduksi. Kemampuan reproduksi kelompok ternak yang tinggi di sertai dengan pengelolaan ternak yang baik akan menghasilkan efisiensi reproduksi yang tinggi pula dengan produktivitas ternak yang tinggi pula (Hardjopranjoto, 1995).

Pubertas atau dewasa kelamin adalah periode dalam kehidupan makhluk jantan atau betina dimana proses-proses reproduksi mulai terjadi, yang ditandai oleh kemampuan pertama kalinya memproduksi benih (Partodihardjo, 1982). Menurut Soetarno (2003), sapi betina mencapai

xv

pubertas rata-rata pada umur 12 bulan (kisaran 8-18 bulan). Berat tubuh mencapai pubertas rata-rata 275 kg (kisaran 225-360 kg).

Birahi adalah saat dimana hewan betina bersedia menerima pejantan untuk kopulasi sedangkan siklus birahi adalah jarak antara birahi yang satu sampai pada birahi berikutnya. Tanda-tanda pada ternak antara lain gelisah dan bersuara melenguh, nafsu makan berkurang, suka menaiki sapi lain jika dilepas di lapangan, bibir vulva membengkak, berwarna merah, lebih panas dari biasanya dan mengeluarkan lendir bening (Toelihere, 1985). Sapi mempunyai siklus birahi yang berlangsung 20-21 hari. Lama birahi antar individu dalam suatu spesies berbeda, estrus sapi dewasa 17,8 jam dan 15,3 jam bagi sapi dara dan tidak ditemukan perbedaan antar bangsa. Lama birahi pada sapi 18-28 jam (Djanuar, 1985).

Siklus birahi terbagi dalam 4 tahap yaitu : proestrus (tahap persiapan birahi) berupa berkembangnya folikel ovarium yang dipengaruhi oleh FSH; estrus merupakan tahap yang secara fisik ditandai dengan kegelisahan, sapi agresif, menaiki sejenisnya sampai keluar cairan lendir transparan; metestrus (post estrus) yang ditandai dengan terhentinya birahi secara mendadak dan diikuti peristiwa ovulasi, rongga folikel yang berangsur-angsur mengecil dan terhentinya pengeluaran lendir; diestrus (tahap akhir estrus) yang ditandai dengan perkembangan corpus luteum, pengaruh hormon progesteron yang

dihasilkan tampak pada dinding uterus, hal ini terjadi bila sapi bunting (Effendi et. al., 2002).

Beberapa peternak sudah mulai mengawinkan sapi perah dara pada umur sekitar 14-17 bulan tanpa menimbulkan kerugian. Kalau pertumbuhan sapi perah dara itu baik, maka pada umur tadi besar tubuh sudah memungkinkan untuk dikawinkan. Diharapkan nantinya pada umur sekitar 23-26 bulan, sapi perah itu sudah mulai berproduksi susu (Siregar, 1992).

Post partum estrus adalah estrus pertama kali setelah beranak. Setelah melahirkan, seekor induk akan mengalami laktasi dan involusi. Waktu yang diperlukan untuk involusi uterus pada sapi berkisar antara 30 sampai 50 hari. Involusi uterus pada sapi biasanya tercapai menjelang periode estrus pertama

xvi

sesudah melahirkan. Interval antara partus ke estrus pertama berkisar antara 50 sampai 60 hari (Toelihere, 1985).

Post partum mating adalah perkawinan pertama setelah beranak secara alami atau buatan. Bagi sapi yang habis beranak baru bisa dikawinkan kembali sesudah 60-90 hari. Sebab pada saat itu jaringan alat reproduksi yang rusak akibat melahirkan telah pulih kembali. Jarak antara waktu induk beranak sampai induk dikawinkan kembali untuk pertama kali merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi interval kelahiran (Djanuar, 1985).

Service per conception atau jumlah perkawinan perkebuntingan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi salah satu efisiensi reproduksi. Nilai S/C yang normal antara 1,6-2. Makin rendah nilai tersebut makin tinggi kesuburan ternak induk (Toelihere,1981).

Interval kelahiran adalah waktu antara dua kelahiran yang berurutan Hasil penelitian menunjukan bahwa keuntungan dalam bidang usaha peternakan sapi perah terbesar apabila peternak dapat mengatur sapi perah beranak pertama umur sekitar 2-3 tahun, jarak beranak (calving interval) 12 bulan, dengan masa kering 2 bulan dan lama laktasi (pemerahan) 10 bulan (Soetarno, 2003). Calving interval menunjukan kinerja reproduksi dari sapi betina dan menjadi salah satu ukuran untuk mengukur efisiensi reproduksi ternak (Hunter, 1995).

Penyapihan pedet adalah kondisi dimana pedet tidak lagi menyusu pada induknya dan mulai mengenal pakan tambahan pengganti susu induk. Pedet dapat disapih lebih awal yaitu sekitar 2 sampai 3 bulan pada saat rumen sudah berkembang sempurna (Soetarno, 2003). Penyapihan yang terlalu lama akan berpengaruh terhadap interval antara partus sampai birahi pertama sehingga akan menurunkan efisiensi reproduksi yang diharapkan (Djanuar, 1985).

C. Teknik Perkawinan

Inseminasi buatan (IB) adalah pemasukan atau penyampaian sperma ke dalam saluran kelamin betina dengan menggunakan alat buatan manusia dan bukan secara alami. Namun dalam perkembangan lebih lanjut, program

xvii

inseminasi buatan tidak hanya mencakup pemasukan sperma ke dalam saluran reproduksi betina, tetapi juga menyangkut seleksi dan pemeliharaan pejantan, penampungan, penilaian, pengenceran, penyimpanan atau pengawetan (pendinginan dan pembekuan) dan pengangkutan sperma, inseminasi, pencatatan, dan penentuan hasil inseminasi pada ternak betina, bimbingan dan penyuluhan pada peternak. Keberhasilan inseminasi buatan ditentukan oleh ketepatan waktu inseminasi dengan perhitungan lama estrus waktu ovulasi, lama hidup spermatozoa dan ovum dalam saluran reproduksi betina. Tujuan dari inseminasi buatan itu sendiri adalah sebagai alat yang diciptakan manusia untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak secara kuantitatif dan kualitatif (Toelihere, 1981).

Tingkat keberhasilan IB sangat dipengaruhi oleh empat faktor yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya yaitu pemilihan sapi aseptor, pengujian kualitas semen, ketrampilan inseminator dan akurasi deteksi birahi oleh para peternak yang merupakan ujung tombak pelaksanaan IB sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap berhasil atau tidaknya program IB dilapangan (Hastuti, 2008).

HIPOTESIS

Hipotesis dari penelitian ini adalah sapi perah Peranakan Friesian Holstein (PFH) yang dimiliki oleh peternak di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali mempunyai kinerja reproduksi yang baik.

xviii

III. METODEPENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang kinerja reproduksi sapi perah Peranakan Friesian Holstein (PFH) dilaksanakan di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Peta wilayah Kabupaten Boyolali dan Kecamatan Musuk dapat dilihat pada Lampiran 6 dan 7. Pengambilan Kecamatan Musuk untuk penelitian ini ditentukan secara purposive dengan memperhatikan alasan daerah tersebut memiliki populasi ternak sapi perah tertinggi dibanding Kecamatan yang lain. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 31 Agustus – 30 Oktober 2009.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode dasar deskriptif, yaitu memusatkan perhatian pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan bertolak dari data yang dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan dalam

konteks teori-teori dari hasil penelitian terdahulu (Nawawi dan Martini, 1996 cit. Rahayu, 2002). Pelaksanaan penelitian

menggunakan metode survai langsung terhadap para peternak yang memiliki sapi perah di Kecamatan Musuk Boyolali. Penelitian survai merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan

kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun dan Effendi, 1995 ).

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pra survai dan tahap survai. Tahap pra survai dilakukan untuk menentukan lokasi penelitian dan

xix

menentukan responden. Tahap survai bertujuan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara langsung dengan responden

C. Teknik Penentuan Sampel

1. Metode Penentuan Populasi

Populasi peternak dalam penelitian ini adalah semua peternak sapi perah yang berada di tiga Desa yang dipilih yaitu Sukorejo, Jemowo, dan Dragan. Ketiga desa tersebut adalah desa yang memiliki populasi ternak sapi perah tertinggi, sedang dan rendah. Populasi peternak di Kecamatan Musuk dapat dilihat pada Tabel 1.

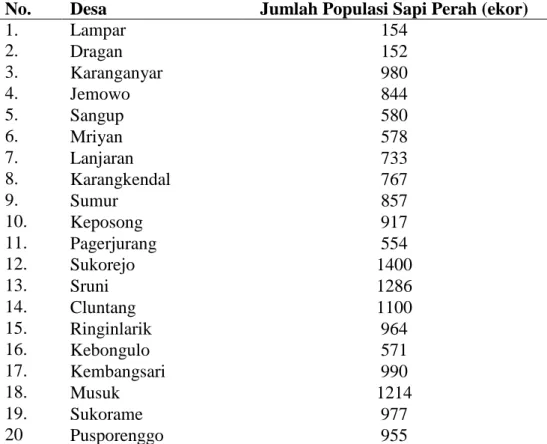

Tabel 1. Jumlah populasi sapi perah di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali tahun 2008.

No. Desa Jumlah Populasi Sapi Perah (ekor)

1. Lampar 154 2. Dragan 152 3. Karanganyar 980 4. Jemowo 844 5. Sangup 580 6. Mriyan 578 7. Lanjaran 733 8. Karangkendal 767 9. Sumur 857 10. Keposong 917 11. Pagerjurang 554 12. Sukorejo 1400 13. Sruni 1286 14. Cluntang 1100 15. Ringinlarik 964 16. Kebongulo 571 17. Kembangsari 990 18. Musuk 1214 19. Sukorame 977 20 Pusporenggo 955

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali, 2008 9

xx 2. Metode Penarikan Responden

Peternak responden adalah peternak yang memiliki ternak sapi perah. Dalam penelitian ini dipilih 100 responden. Penarikan responden untuk masing-masing desa dilakukan dengan metode simple random sampling, yaitu suatu metode dimana semua anggota sampel dianggap memiliki karakteristik yang sama, sehingga siapapun yang diambil dapat mewakili populasinya (Mardikanto, 2001 cit. Satyawan, 2006). Dalam hal ini penarikan responden bagi masing-masing desa dilaksanakan secara proporsional dengan menggunakan rumus:

100 x N Nk Ni= Dimana:

Ni : Jumlah sampel peternak sapi perah pada desa ke-i. Nk : Jumlah peternak sapi perah dari masing-masing desa. N : Jumlah peternak sapi perah dari semua desa.

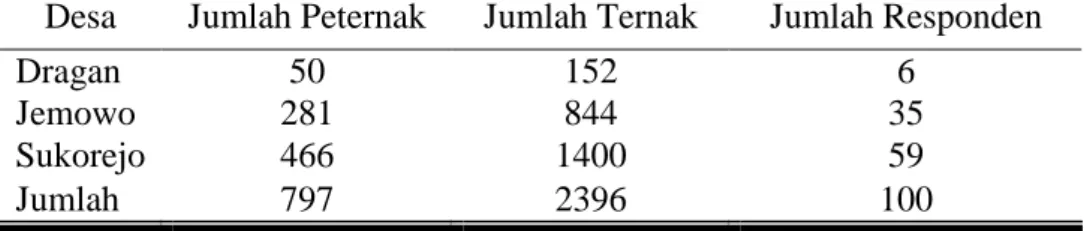

Berdasarkan rumus di atas maka didapat jumlah peternak sampel yang diambil pada masing-masing desa yang dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2. Jumlah responden yang diambil.

Desa Jumlah Peternak Jumlah Ternak Jumlah Responden

Dragan 50 152 6

Jemowo 281 844 35

Sukorejo 466 1400 59

Jumlah 797 2396 100

Sumber : Sub Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali, 2008 D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan responden dan menggunakan kuisioner (Lampiran 1) tentang identitas peternak, kepemilikan peternak, kinerja reproduksi ternak yang meliputi : umur kawin pertama kali, post partum estrus, post partum mating, service per conception (S/C), calving interval (CI) dan umur sapih.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kantor, instansi dalam hal ini adalah Sub Dinas Peternakan Musuk Kabupaten Boyolali.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

xxi

1. Wawancara, yaitu metode yang dilakukan dengan wawancara dengan peternak sampel dan dipandu menggunakan kuisioner yang telah disiapkan sebelumnya untuk mengumpulkan data primer.

2. Pencatatan, yaitu metode pengumpulan data dengan mencatat berbagai informasi yang dibutuhkan di kantor ataupun instansi yang bersangkutan.

F. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif melalui persentase, rata-rata dan standar deviasi. Variabel kinerja reproduksi yang diamati meliputi umur kawin pertama kali, post partum estrus, post partum mating, service per conception (S/C), calving interval (CI) dan umur sapih.

Batasan pengertian Variabel yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Umur kawin pertama kali adalah umur sapi betina yang dikawinkan pertama kali (bulan).

2. Post partum estrus adalah birahi pertama setelah melahirkan (hari).

3. Post partum mating atau kawin pertama setelah beranak adalah selang waktu sapi betina dari saat melahirkan sampai di kawinkan lagi (hari).

4. Service per conception (S/C) adalah angka yang menunjukkan jumlah inseminasi untuk menghasilkan kebuntingan dari sejumlah pelayanan inseminasi yang dibutuhkan oleh seekor ternak betina sampai terjadi kebuntingan.

5. Calving interval (CI) adalah selang waktu antara dua kelahiran yang berurutan (bulan).

6. Umur sapih adalah umur pedet saat dipisahkan dan tidak menyusu dari induknya.

xxii

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Geografi Wilayah

Wilayah Kabupaten Boyolali sangat baik untuk usaha di bidang peternakan, terutama ternak sapi perah. Kabupaten Boyolali memiliki keunggulan tersendiri terutama pada produksinya yang tinggi dan telah menjangkau pasar lokal dan lintas propinsi. Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah lebih kurang 101.510.0965 ha atau kurang 4,5 % dari luas Propinsi Jawa Tengah. Wilayah Boyolali terletak antara 1100 22’ BT – 1100 50’ BT dan 70 36’ LS – 70 71’LS dengan ketinggian antara 100 - 1.500 meter dari permukaan laut. Curah hujan rata-rata wilayah kabupaten Boyolali sekitar 2000 mm/tahun (Anonimusa, 2009).

Kecamatan Musuk merupakan salah satu kecamatan dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali. Kecamatan Musuk terdiri dari 20 dcsa, dimana hampir sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak sapi perah. Kecamatan yang memiliki populasi sapi perah tertinggi yaitu kecamatan Musuk dengan populasi tahun 2008 sebanyak 16573 ekor sapi perah (Anonimusb, 2009). Letak kecamatan Musuk dari Kabupaten Boyolali kurang lebih 5 km ke arah utara. Topograti Kecamatan Musuk merupakan wilayah pegunungan, yaitu terletak pada bagian tengah, tepatnya sebelah timur dari kawasan gunung Api Merapi dan gunung Api Merbabu. Lereng bagian atas adalah wilayah kecamatan Selo, sedangkan lereng bagian kaki gunung adalah wilayah kecamatan kota Boyolali. Kecamatan Musuk memiliki ketinggian rata-rata 700 meter di atas permukaan air laut, dengan suhu udara antara 18-330C. Iklim tersebut sudah sesuai untuk

xxiii

pemeliharaan sapi perah dimana ternak sapi perah dapat dipelihara pada suhu 16-350C (Paggi dan Suharsono, 1978 cit. Hardjosubroto, 1980).

Kecamatan Musuk terbagi menjadi 20 desa, dari 20 desa tersebut diambil sampel desa dengan populasi ternak sapi perah tertinggi, sedang dan rendah. Desa–desa yang mewakili tiap sampel yaitu desa Sukorejo, Jemowo dan Dragan.

B. Populasi Ternak Sapi Perah Di Kecamatan Musuk Boyolali

Tiga Desa yang diambil untuk sampel yaitu Sukorejo, Jemowo dan Dragan. Populasi sapi perah tiap desa dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

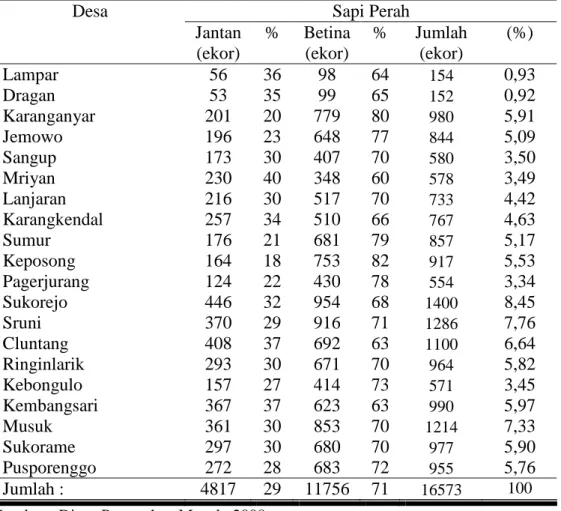

Tabel 3. Populasi sapi perah di Kecamatan Musuk Boyolali bulan Desember 2008. Sapi Perah Desa Jantan (ekor) % Betina (ekor) % Jumlah (ekor) (%) Lampar 56 36 98 64 154 0,93 Dragan 53 35 99 65 152 0,92 Karanganyar 201 20 779 80 980 5,91 Jemowo 196 23 648 77 844 5,09 Sangup 173 30 407 70 580 3,50 Mriyan 230 40 348 60 578 3,49 Lanjaran 216 30 517 70 733 4,42 Karangkendal 257 34 510 66 767 4,63 Sumur 176 21 681 79 857 5,17 Keposong 164 18 753 82 917 5,53 Pagerjurang 124 22 430 78 554 3,34 Sukorejo 446 32 954 68 1400 8,45 Sruni 370 29 916 71 1286 7,76 Cluntang 408 37 692 63 1100 6,64 Ringinlarik 293 30 671 70 964 5,82 Kebongulo 157 27 414 73 571 3,45 Kembangsari 367 37 623 63 990 5,97 Musuk 361 30 853 70 1214 7,33 Sukorame 297 30 680 70 977 5,90 Pusporenggo 272 28 683 72 955 5,76 Jumlah : 4817 29 11756 71 16573 100

Sumber : Dinas Peternakan Musuk, 2008

Pada Tabel 3. dapat terlihat perbandingan populasi ternak sapi perah jantan dan betina yaitu 29% berbanding 71%. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang mengusahakan ternak sapi perah

xxiv

untuk produksi susu. Tiga desa yang diambil sebagai sampel dilihat dari prosentase jumlah ternak sapi perah tertinggi, sedang, dan rendah yaitu Sukorejo 8,45%, Jemowo 5,09%, dan Dragan 0,92%. Diharapkan ketiga desa tersebut dapat mewakili daerah masing-masing. Terlihat perbandingan jumlah jantan dan betina di desa Sukorejo 32% berbanding 68%, Jemowo 23% berbanding 77%, dan Dragan 35% berbanding 65%. Jumlah sapi perah betina lebih banyak daripada sapi jantan yang berarti bahwa peternak memelihara ternak betina sesuai dengan tujuan yang diharapkan untuk menghasilkan susu dan sebagai induk pengganti. Sapi jantan yang dimiliki peternak berfungsi sebagai ternak kerja, digemukkan dan bisa dijadikan pejantan untuk kawin alami.

C. Karakteristik Responden

Penelitian ini menggunakan 100 responden dengan rincian 59 responden diambil dari Desa Sukorejo, 35 responden dari desa Jemowo dan 6 responden dari desa Dragan.

1. Umur dan Pengalaman Beternak

Umur dan pengalaman beternak responden sapi perah dapat dilihat pada Tabel 4.

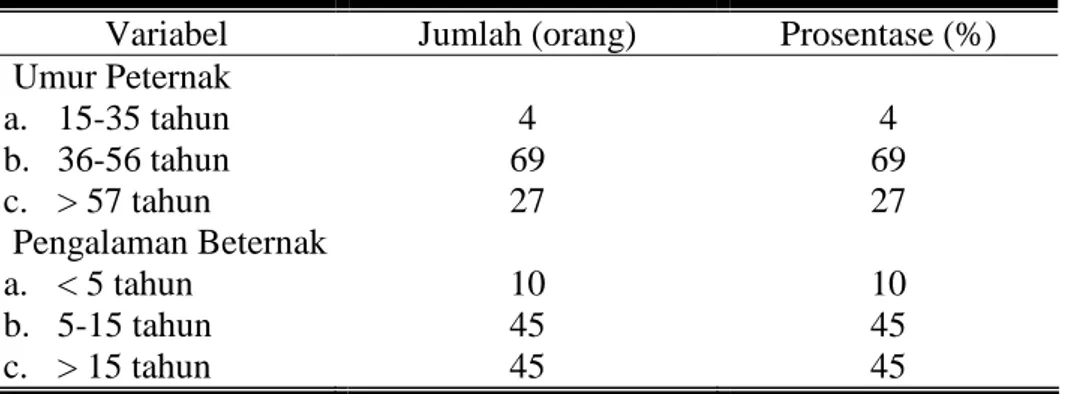

Tabel 4. Umur dan lama beternak

Variabel Jumlah (orang) Prosentase (%) Umur Peternak a. 15-35 tahun b. 36-56 tahun c. > 57 tahun Pengalaman Beternak a. < 5 tahun b. 5-15 tahun c. > 15 tahun 4 69 27 10 45 45 4 69 27 10 45 45 Sumber : Analisis Data Primer 2009

Hasil pengamatan terhadap karakteristik individual responden menunjukkan bahwa umur responden sapi perah 15-35 tahun sebanyak 4 orang (4%), umur 36-56 tahun sebanyak 69 orang (69%), dan umur > 57 tahun sebanyak 27 orang (27%) (Lampiran 2). Sebanyak 69% responden

xxv

berada pada umur 36-56 tahun, hal tersebut berarti rata-rata usia responden masih produktif. Menurut Saptarini 2007 cit. Haryanti (2009), usia produktif yaitu pada kisaran 30-60 tahun. Pengalaman beternak < 5 tahun sebanyak 10 orang (10%), 5-15 tahun 45 orang (45%), dan > 15 tahun 45 orang (45%) (Lampiran 2). Sebanyak 45% peternak beternak selama 5-15 tahun lebih, hal tersebut menggambarkan bahwa peternak sudah cukup lama dalam mengembangkan usaha sapi perah. Dengan pengalaman yang dimiliki, peternak akan lebih mandiri dan terampil dalam pengelolaan usaha ternaknya.

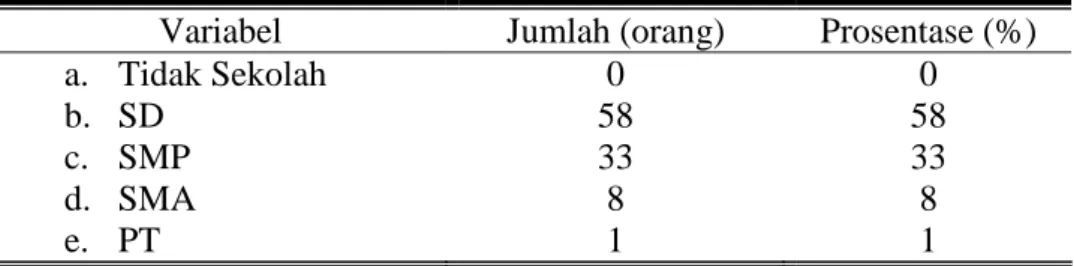

2. Tingkat Pendidikan Peternak

Tingkat pendidikan yang sudah ditempuh oleh responden sapi perah dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Pendidikan peternak sapi perah.

Variabel Jumlah (orang) Prosentase (%) a. Tidak Sekolah b. SD c. SMP d. SMA e. PT 0 58 33 8 1 0 58 33 8 1 Sumber : Analisis Data Primer 2009

Ditinjau dari segi pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh responden, peternak yang berpendidikan sarjana yaitu 1 orang (1%), berpendidikan SMU 8 orang (8%), SMP 33 orang (33%), SD 58 orang (58%) dan tidak sekolah tidak ada (0%) (Lampiran 2). Tingkat pendidikan responden sebanyak 58% hanya tamat SD, hal ini menunjukkan keadaan pendidikan responden masih rendah. Alasan yang diungkapkan oleh peternak tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi adalah masalah ekonomi. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penyerapan informasi dan pengetahuan serta cara berfikir peternak. Tingkat pendidikan peternak yang masih rendah kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam mengadopsi inovasi. Kesulitan tersebut dapat diatasi dengan kecakapan penyuluh saat memberikan penyuluhan.

xxvi

Melalui pendidikan petani mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan inovasi baru dalam melakukan kegiatan usaha sehingga dengan

pendidikan yang lebih tinggi hasil juga akan lebih baik (Mosher 1987 cit. Haryanti 2009).

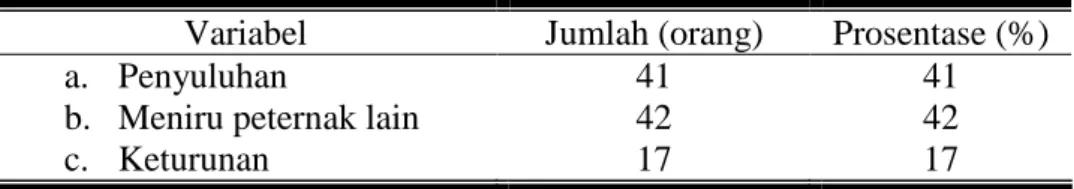

3. Sumber Pengetahuan tentang Beternak

Sumber pengetahuan tentang beternak yang diperoleh responden sapi perah dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Sumber pengetahuan tentang beternak.

Variabel Jumlah (orang) Prosentase (%) a. Penyuluhan

b. Meniru peternak lain c. Keturunan 41 42 17 41 42 17 Sumber : Analisis Data Primer 2009

Berdasarkan data yang ada, para responden memperoleh pengetahuan beternak sapi perah melalui beberapa cara seperti penyuluhan, meniru peternak lain, dan keturunan dari orang tua. Responden sapi perah yang memperoleh pengetahuan beternak melalui penyuluhan sebanyak 41 orang (41%), meniru peternak lain 42 orang (42%), dan keturunan dari orang tua 17 orang (17%) (Lampiran 2). Kegiatan para peternak terdahulu yang menghasilkan dalam pemeliharaan ternak perah membuat tetangga dan orang yang disekitarnya meniru kegiatan yang dilakukan sehingga semakin tinggi minat masyarakat dalam memelihara ternak sapi perah. Peternak memperoleh penyuluhan tentang sapi perah dari pemerintah melalui Dinas Peternakan terkait yang mana memperkenalkan sapi perah dan cara pemeliharaannya.

4. Pekerjaan Peternak Sapi Perah

Pekerjaan yang dimiliki oleh peternak sapi perah dapat dilihat pada Tabel 7.

xxvii Tabel 7. Pekerjaan peternak sapi perah

Variabel Jumlah (orang) Prosentase (%) a. Petani b. Swasta c. PNS 79 17 4 79 17 4 Sumber : Analisis Data Primer 2009

Pekerjaan responden terbesar adalah sebagai petani yaitu sebanyak 79 orang (79%), Swasta 17 orang (17%), dan PNS 4 orang (4%) (Lampiran 2). Data tersebut menggambarkan bahwa beternak hanya sebagai pekerjaan sampingan. Tingginya prosentase jumlah responden yang memiliki pekerjaan sebagai petani memberikan gambaran bahwa sektor peternakan tidak dapat dipisahkan dimana kedua sisinya akan bekerja saling terkait. Menurut Dasuki 1977 cit. Andarwati (1998), bahwa usaha ternak rakyat selalu disertai dengan usaha pertanian yang kedua usaha tersebut saling mengisi. Disatu pihak ternak dapat memberikan sumbangan pupuk untuk menyuburkan lahan pertanian dan sebaliknya usaha pertanian sebagai sumber pakan bagi ternak. Limbah pertanian yang dapat digunakan sebagai pakan ternak antara lain jerami jagung, daun ketela, kulit ketela, batang papaya, dll. Sedangkan dari peternakan, limbah ternak yang dihasilkan dapat dijadikan pupuk untuk lahan pertanian.

D. Tata Laksana Reproduksi

Tata laksana reproduksi yang baik akan menghasilkan efisiensi reproduksi yang tinggi. Dibawah ini akan dijelaskan tata laksana reproduksi sapi perah yang terkait jumlah jantan dan betina, teknik perkawinan, jenis semen beku yang disukai peternak, diagnosa kebuntingan dan penanganan proses kelahiran.

1. Populasi Ternak Sapi perah

Populasi ternak sapi perah secara keseluruhan dari tiga desa sampel dapat dilihat pada Tabel 8.

xxviii

Variabel Sapi Perah (ekor) Sapi Perah (%) Populasi Ternak Jumlah Ternak a. Jantan a. Betina 532 99 433 100 19 81 Sumber : Analisis Data Primer 2009

Populasi ternak yang berhasil dihimpun dari data responden adalah 532 ekor yang berasal dari 100 responden. Perbandingan jumlah jantan dan betina adalah 19% dan 81% (Lampiran 3). Dilihat dari perbandingan tersebut jumlah betina lebih banyak daripada jantan. Hal tersebut dikarenakan pada pemeliharaan ternak sapi perah, sapi betina dibutuhkan untuk dapat menghasilkan susu guna mencukupi kebutuhan peternak sehari-hari dan memenuhi permintaan konsumen. Rata-rata produksi susu sapi perah sebanyak 6-10 lt/ekor/hari. Sapi perah yang digunakan adalah Peranakan Friesian Holstein dengan memiliki karakteristik belang hitam putih, ujung ekor putih, bertanduk mengarah ke depan dan ke atas, kepala panjang, dahi seperti cawan serta moncong luas.

2. Teknik Perkawinan Sapi Perah

Teknik perkawinan yang digunakan oleh responden untuk mengawinkan ternak sapi perah yang dimiliki dapat dilihat pada Tabel 9. Tabel 9. Teknik perkawinan sapi perah.

Variabel Prosentase (%)

a. Kawin IB b. Kawin Alami c. IB dan Kawin Alam

98 1 1 Sumber : Analisis Data Primer 2009

Sistem perkawinan sapi perah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu inseminasi buatan (IB) dan perkawinan alam. Responden sapi perah menggunakan teknik IB sebanyak 98 orang (98%), kawin alam 1 orang (1%) dan kombinasi keduanya 1 orang (1%) (Lampiran 3). Menurut Toelihere (1981), bagi peternak-peternak kecil yang ada di Indonesia, penggunaan inseminasi buatan sangat menghemat biaya, disamping dapat

xxix

menghindari bahaya dan menghemat tenaga pemeliharaan pejantan yang belum tentu merupakan pejantan terbaik untuk diternakkan. Alasan yang dikemukakan responden lebih memilih kawin IB karena kualitas bibit unggul, efisien, dan anjuran dari dinas. Peternak yang lebih memilih kawin alam dikarenakan ada pejantan milik tetangganya sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengawinkan ternak. Untuk peternak yang mengkombinasikan kawin alam dan IB dilakukan saat ternak birahi petugas tidak bisa datang sehingga ternak yang birahi langsung dikawinkan dengan pejantan yang ada.

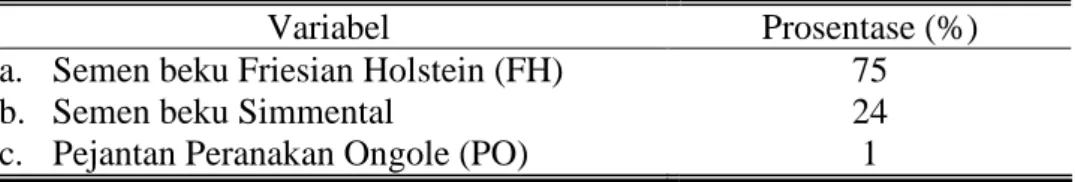

3. Jenis Semen yang Disukai Peternak

Semen beku yang digunakan oleh peternak merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan bibit ternak yang bagus. Semen beku yang diminati oleh peternak dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Jenis semen yang disukai peternak.

Variabel Prosentase (%)

a. Semen beku Friesian Holstein (FH) b. Semen beku Simmental

c. Pejantan Peranakan Ongole (PO)

75 24 1 Sumber : Analisis Data Primer 2009

Beberapa straw yang dimiliki para inseminator adalah FH dan Simmental. Peternak sapi perah menggunakan semen beku FH sebanyak 75 orang 75%, Simmental 24 Orang (24%) dan pejantan PO 1 orang (1%) (Lampiran 3). Peternak sapi perah lebih memilih bibit FH dengan tujuan agar keturunan yang dihasilkan dapat berkualitas lebih baik. Pedet betina yang dihasilkan akan dijadikan induk pengganti, sedangkan pedet jantan untuk penggemukan. Peternak yang memilih bibit Simmental sebanyak 24% dikarenakan peternak berharap pedet yang dihasilkan jantan yang memiliki harga jual tinggi. Harga jual ternak tinggi dikarenakan pertumbuhan badan lebih cepat. Sebaliknya jika pedet yang dihasilkan betina, pedet akan dijual walau harganya jauh dibawah pedet jantan atau tetap dipelihara. Peternak yang memilih kawin alam, pejantan yang

xxx

digunakan PO karena kebanyakan peternak memiliki pejantan PO untuk membantu peternak disawah. Masih adanya penggunaan pejantan untuk kawin alam belum begitu tepat, dilihat banyaknya kerugian yang dapat terjadi antara lain penyebaran penyakit, terjadinya inbreeding, dan biaya besar karena perlu pemeliharaan pejantan.

4. Diagnosa Kebuntingan

Diagnosa kebuntingan merupakan salah satu cara untuk mengetahui keberhasilan perkawinan yang telah dilakukan. Penjelasan tentang diagnosa kebuntingan dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Diagnosa kebuntingan.

Variabel Prosentase (%)

a. Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) oleh Petugas

b. Dilakukan Sendiri

7 93 Sumber : Analisis Data Primer 2009

Diagnosa kebuntingan untuk responden sapi perah yang dilakukan sendiri sebanyak 93 orang (93%) dan oleh petugas sebanyak 7 orang (7%) (Lampiran 4). Sebanyak 93% peternak mendiagnosa kebuntingan yang dilakukan sendiri dengan mengamati ternak secara visual. Pengamatan visual tersebut antara lain siklus estrus tidak terjadi lagi pasca perkawinan, pembesaran perut sebelah kanan, berat badan yang meningkat, gerakan sapi yang melambat, bulu yang mengkilat, temperamen sapi yang lebih tenang dan juga dilihat dari ambing sapi yang semakin membesar maka ternak dapat dianggap bunting. Ketrampilan peternak tersebut didapatkan dari pengalaman selama beternak. Untuk PKb (Pemeriksaan Kebuntingan) yang dilakukan oleh petugas biasanya dilakukan 3 sampai 4 bulan pasca perkawinan. Diagnosa kebuntingan dilakukan dengan palpasi rectal yaitu dengan meraba alat reproduksi betina melalui rektum. Menurut Toelihere (1985), ternak besar seperti sapi satu-satunya cara yang paling sesuai dan paling praktis untuk diagnosa kebuntingan adalah dengan palpasi rectal.

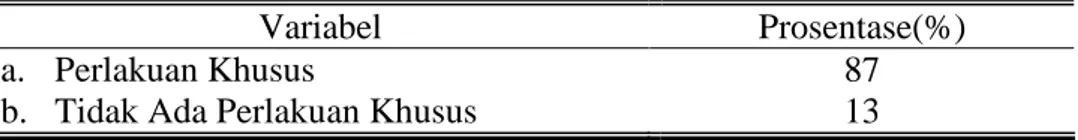

xxxi

Ternak bunting memerlukan perlakuan khusus untuk dapat mempertahankan kebuntingan dan mempersiapkan kebuntingan berikutnya, sehingga penambahan pakan dan pemberian mineral sangat diperlukan. Perlakuan yang dilakukan saat ternak bunting dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Perlakuan saat ternak bunting.

Variabel Prosentase(%)

a. Perlakuan Khusus

b. Tidak Ada Perlakuan Khusus

87 13 Sumber : Analisis Data Primer 2009

Proses pemeliharaan kebuntingan responden sapi perah 87% dan yang tidak ada perlakuan khusus sebanyak 13 orang (13%) (Lampiran 4). Perlakuan khusus pada sapi bunting sangat diperlukan untuk menjaga kebuntingan ternak. Perlakuan tersebut diperoleh melalui manajemen pakan, dimana saat sapi bunting pakan yang diberikan harus ditambah dari kondisi normal. Dalam kondisi normal peternak memberi pakan ternaknya dengan jumlah 5 kg konsentrat sekali pemberian sedangkan pada kondisi ternak bunting pakan ditambah menjadi 7 sampai 8 kg/pemberian. Untuk hijauan 12 kg/pemberian (Lampiran 6). Selain penambahan pakan, ternak juga diberi vitamin dan mineral yang berfungsi sebagai pakan tambahan. Hal tersebut dikarenakan sapi perah bunting harus mempersiapkan perkembangan foetus yang dikandungnya dan memperbaiki kondisi tubuhnya sendiri untuk laktasi yang berikutnya (Siregar, 1992). Sebanyak 13% peternak tidak memberikan perlakuan khusus terhadap sapi perah yang bunting. Alasan peternak tersebut dikarenakan pakan konsentrat yang terlalu mahal sehingga pakan yang diberikan jumlahnya sama dengan pakan yang biasanya.

6. Penanganan Proses Kelahiran

Penanganan proses kelahiran pada ternak yang dilakukan oleh responden sapi perah dapat dilihat pada Tabel 13.

xxxii

Variabel Prosentase (%)

a. Dibantu oleh petugas b. Tidak dibantu

1 99 Sumber : Analisis Data Primer 2009

Penanganan proses kelahiran menurut responden sapi perah sebanyak 99 orang (99%) ternak yang dimiliki dapat melahirkan dengan normal tanpa bantuan dan 1 orang (1%) ditangani oleh petugas (Lampiran 4). Hal ini dapat dikatakan bahwa pedet lahir secara normal dilihat dari letak fetus yang normal, dan bila disertai ukuran anak sapi dan induk yang normal biasanya kelahiran tidak mengalami kesulitan. Penanganan proses kelahiran oleh peternak dilakukan dengan melihat kondisi induk dan pedet. Peternak hanya menyediakan alas bagi pedet untuk induk sapi perah yang melahirkan secara alami. Induk yang mengalami kesulitan melahirkan, peternak membantu dengan menarik pedet menggunakan kain. Jika tidak bisa atau induk mengalami kesulitan yang serius seperti letak foetus abnormal dan peternak tidak dapat menanganinya maka di perlukan pertolongan Dokter Hewan atau Mantri. Soetarno (2003) menyatakan, persentase kelahiran pedet posisi normal mencapai 95%. Pada kelahiran normal apabila besarnya pedet sedang, biasanya tidak perlu pertolongan tetapi apabila pedet yang dilahirkan besar, lebih-lebih induknya kecil adakalanya perlu bantuan dengan menarik kedua kaki yang sudah menjulur keluar menyesuaikan gerakan perut induk.

E. Kinerja Reproduksi

Kinerja reproduksi ternak betina meliputi: umur sapi dikawinkan pertama, post partum estrus, post partum mating, service per conception (S/C), calving interval (CI) dan umur sapih. Dibawah ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang kinerja reproduksi ternak sapi perah.

xxxiii

Sapi pertama kali dikawinkan setelah mencapai umur pubertas. Untuk lebih jelas tentang umur pertama kali ternak sapi perah dikawinkan dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Umur kawin pertama ternak sapi perah

Variabel Rerata (bulan) Prosentase (%) Umur Kawin Pertama 19,51+ 2,54

17-19 69

20-22 8

23-24 23

Sumber : Analisis Data Primer 2009

Dari hasil penelitian umur kawin pertama pada sapi perah 19,51+ 2,54 bulan (Lampiran 5). Rerata tersebut masuk dalam kisaran 17-19 bulan (69%). Menurut Siregar (1992), beberapa peternak sudah mulai mengawinkan sapi perah dara pada umur sekitar 14-17 bulan tanpa menimbulkan kerugian. Kalau pertumbuhan sapi perah dara itu baik, maka pada umur tadi besar tubuh sudah memungkinkan untuk dikawinkan, sapi perah itu sudah mulai berproduksi susu. Akan tetapi untuk beberapa peternak yang dalam pemeliharaan kurang intensif, sebaiknya mulai mengawinkan sapi perah dara pada umur sekitar 17-18 bulan. Sehubungan dengan hal itu, ternak sapi yang dipaksakan kawin terlalu dini dengan keadaan tubuh yang kecil antara lain akan berakibat tubuh yang tetap kecil nantinya setelah melahirkan dan kesulitan melahirkan mungkin dapat terjadi. Penelitian lain mengenai pencapaian rata-rata umur pertama kali ternak sapi perah dikawinkan adalah 17,72 bulan (Trantono, 2007). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil yang tidak berbeda jauh, hal ini berarti ternak dikawinkan pada umur siap bunting dilihat dari pertumbuhan badannya.

xxxiv 2. Post Partum Estrus

Post partum estrus (PPE) adalah birahi pertama setelah melahirkan. Post partum estrus ternak sapi perah dapat dilihat pada Tabel 15. dibawah ini.

Tabel 15. Post partum estrus ternak sapi perah

Variabel Rerata (hari) Prosentase (%)

Post partum estrus 68,85+ 18,96

< 60 12

60-75 49

76-90 39

>90 -

Sumber : Analisis Data Primer 2009

Birahi pertama setelah melahirkan atau post partum estrus (PPE) pada sapi perah rata-rata adalah 68,85+ 18,96 hari (Lampiran 5). Rerata tersebut masuk dalam kisaran 60-75 hari (49%). Menurut Toelihere (1985), interval antara partus ke estrus pertama pada sapi berkisar antara 50 sampai 60 hari. Waktu yang diperlukan untuk involusi uterus pada sapi berkisar antara 30 sampai 50 hari. Involusi uterus biasanya tercapai menjelang periode estrus pertama sesudah partus. Peternak mengetahui ciri-ciri ternak yang sedang birahi antara lain dari suaranya, tingkah laku, nafsu makan yang menurun, vulva terlihat lebih merah dari biasanya, bibir vulva agak bengkak dan hangat atau yang sering disebut dengan sebutan 3A (abang, abuh, anget) (Lampiran 4). Faktor yang mempengaruhi panjang estrus adalah kekurangan nutrient pakan yang diberikan dan ketepatan deteksi birahi oleh peternak. Panjang post partum estrus akan menyebabkan calving interval yang panjang. Selain itu faktor hormonal sangat mempengaruhi timbulnya estrus pasca melahirkan. Setelah melahirkan hormone FSH meningkat yang berpengaruh terhadap pertumbuhan folikel. Folikel ini akan mensekresiken estrogen dan inhibin yang dapat menekan FSH. Estrogen

xxxv

mempunyai efek positif terhadap LH yang bila kadar estrogen dalam darah mencapai konsentrasi ketinggian tertentu maka kadar LH meningkat sehingga terjadilah ovulasi (Pramono, 2008). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil yang tidak berbeda jauh, hal ini dapat disebabkan ketepatan peternak dalam mengamati estrus ternak dan pengetahuan yang telah diberikan pada saat penyuluhan.

3. Post Partum Mating

Post partum mating (PPM) atau perkawinan pertama setelah induk melahirkan adalah jarak waktu yang dibutuhkan induk untuk dikawinkan kembali pertama kali setelah melahirkan. Post partum mating ternak sapi perah dapat dilihat pada Tabel 16. dibawah ini.

Tabel 16. Post partum mating ternak sapi perah

Variabel Rerata (hari) Prosentase (%)

Post partum mating 71,52 + 15,41

<60 8

60-75 52

76-90 40

>90 -

Sumber : Analisis Data Primer 2009

Kawin pertama setelah melahirkan atau disebut post partum mating (PPM) pada sapi perah rata-rata 71,52 + 15,41 hari (Lampiran 5). Rerata tersebut masuk dalam post partum mating 60-75 hari (52%). Peternak mengawinkan ternak pada estrus pertama kali atau menunggu 2 sampai 3 bulan setelah beranak. Hal tersebut dilihat dari kesiapan ternak yang sudah lebih dari 60 hari masa involusi dan agar peternak tidak menunggu estrus berikutnya yang mana akan membuat biaya pemeliharaan semakin tinggi jika tidak segera dikawinkan dan menghasilkan anak. Beberapa penelitian lain mengenai pencapaian rata-rata PPM yang dilakukan didaerah Yogyakarta adalah 3,59 bulan (Trantono,2007); 4,21 bulan (Pramono, 2008). Menurut Djanuar (1985), bagi sapi yang habis beranak, baru bisa dikawinkan kembali minimal 60 hari sesudah melahirkan. Sebab pada saat itu jaringan alat reproduksi

xxxvi

yang rusak akibat melahirkan telah pulih kembali. Penelitian yang telah dilakukan hasilnya lebih bagus dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu terlalu lama PPM terjadi karena adanya penundaan perkawinan setelah beranak. Pada umumnya dikarenakan terlambatnya post partum estrus (PPE) yang disebabkan oleh pendeteksian estrus oleh peternak yang kurang tepat.

4. Service Per Conception (S/C)

Jumlah pelayanan inseminasi buatan yang dibutuhkan oleh ternak untuk menghasilkan satu kali kebuntingan atau service per conception berpengaruh terhadap calving interval. Pada Tabel 17. akan dijelaskan tentang service per conception.

Tabel 17. Service per conception ternak sapi perah

Variabel Rerata (kali) Prosentase (%)

service per conception 2,27 + 0,58

1 7

2 59

3 34

Sumber : Analisis Data Primer 2009

Service per conception (S/C) atau jumlah inseminasi

perkebuntingan pada sapi perah 2,27 + 0,58 kali (Lampiran 5). Rerata tersebut masuk dalam service per conception sebanyak 2 kali (59%). Kisaran S/C dari penelitian yang dilakukan yaitu sebesar 2 kali. S/C pada sapi perah yang ada dilapangan sudah cukup baik. Nilai S/C yang baik, berkisar antara 1,6 sampai 2,0. Makin rendah nilai S/C makin tinggi nilai kesuburan hewan-hewan betina dalam kelompok tersebut. Sebaliknya makin tinggi nilai S/C, makin rendah nilai kesuburan kelompok betina tersebut (Toelihere,1981). Menurut Djanuar (1985), keberhasilan S/C tergantung tingkat kesuburan jantan maupun betina, waktu inseminasi, dan teknik inseminasi yang digunakan. Kegagalan inseminasi dapat juga akibat dari pembuahan dini dan kematian embrio. Kegagalan pembuahan dini disebabkan oleh kelainan anatomi saluran

xxxvii

repropduksi, kelainan ovulasi, sel telur yang abnormal, sel mani yang abnormal, dan kesalahan pengelolaan reproduksi. Faktor yang mempengaruhi kematian embrio dini disebabkan oleh kelainan genetik, penyakit, lingkungan dalam saluran reproduksi yang tidak serasi, dan adanya gangguan hormonal (Hardjopranjoto, 1995). Beberapa penelitian lain mengenai pencapaian rata-rata angka S/C sapi perah sebesar 2,74 kali (Trantono, 2007); 1,98 kali (Pramono, 2008). Peran peternak dalam pendeteksian estrus dan ketrampilan inseminator mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan.

5. Calving Interval (CI)

Calving interval merupakan salah satu penilaian terhadap baik buruknya kinerja reproduksi. Dibawah ini akan dijelaskan tentang calving interval ternak sapi perah yang dapat dilihat pada Tabel 18. Tabel 18. Calving interval ternak sapi perah

Variabel Rerata (bulan) Prosentase (%)

Calving interval 12,63 + 0,66

11-12 47

13-14 53

Sumber : Analisis Data Primer 2009

Calving interval atau jarak beranak pada sapi perah 12,63 + 0,66 bulan (Lampiran 5). Rerata tersebut masuk pada kisaran 13-14 bulan (53%). Faktor yang mempengaruhi lama jarak beranak adalah post partum estrus, post partum mating, dan S/C. Oleh karena itu semakin lama post partum estrus dan post partum mating maka jarak beranak akan semakin lama, serta semakin tinggi nilai S/C maka jarak beranak akan semakin lama pula. Beberapa penelitian mengenai rerata pencapaian calving interval yaitu sebesar 13,62 bulan (Trantono,2007); 14,02 bulan (Pramono, 2008). Menurut Soetarno (2003), peternak dapat mengatur sapi perah beranak pertama umur sekitar 2-3 tahun, jarak beranak (calving interval) 12 bulan, dengan masa kering 2 bulan dan lama laktasi (pemerahan) 10 bulan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa calving

xxxviii

interval yang ada di tingkat peternak sudah cukup baik. Dilihat dari kemampuan peternak dalam mengelola ternak sudah cukup baik.

6. Umur Sapih

Umur sapih adalah umur pedet saat dipisahkan dan tidak menyusu lagi pada induknya. Umur pedet disapih dapat dilihat pada Tabel 19 dibawah ini.

Tabel 19. Umur sapih

Variabel Rerata (bulan) Prosentase (%)

Umur sapih 3,65 + 0,97

2-3 38

4-5 62

Sumber : Analisis Data Primer 2009

Umur sapih pedet pada sapi perah rata-rata 3,65 + 0,97 bulan (Lampiran 5). Rerata tersebut masuk dalam kisaran 4-5 bulan (62%). Menurut Soetarno (2003), pedet dapat disapih lebih awal yaitu sekitar 2 sampai 3 bulan pada saat rumen sudah berkembang sempurna. Beberapa penelitian mengenai rerata masa penyapihan pedet di Yogyakarta yaitu sebesar 3,64 bulan (Trantono, 2007); 4,08 bulan (Pramono, 2008). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka hal tersebut tidak berbeda jauh. Lama penyapihan sangat berpengaruh terhadap estrus yang muncul pertama kali setelah beranak. Hal ini karena sewaktu induk menyusui pedetnya, induk menghasilkan hormon prolaktin yang kerjanya menghambat hormon FSH. Hormon FSH berfungsi menimbulkan estrus sehingga apabila hormon FSH tidak bekerja maka tidak ada perkembangan folikel dan tidak akan terjadi estrus. Waktu penyapihan yang panjang akan mengakibatkan tertundanya estrus.

xxxix

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kinerja reproduksi sapi perah peranakan Friesian Holstein (PFH) di Kecamatan Musuk Boyolali dapat disimpulkan baik.

B. Saran

Perlu adanya pengamatan birahi yang teliti, pencatatan reproduksi yang baik bagi peternak serta tidak digunakannya pejantan untuk kawin alam. Adanya penyuluhan manajemen pemeliharaan dan manajemen reproduksi yang baik oleh Dinas Peternakan terkait.

xl

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, R., 2009. Pengaruh Penggunaan Dedak Gandum (Wheat bran) Fermentasi Terhadap Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik Domba Lokal Jantan. Naskah Publikasi. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Andarawati, S., 1998. Kontribusi Usaha Ternak Sapi Potong Terhadap Pendapatan Keluarga di Tiga Zona Kabupaten Gunung Kidul. Skripsi. Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Anonimusa., 2009. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. www.jawatengah.go.id/newsmodelerGub.php?NEWS=2008031701 - 6k -. Diakses 25 November 2009.

Anonimusb., 2009. Laporan Tahunan Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali Tahun 2008. Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Djanuar, R., 1985. Fisiologi Reproduksi dan Inseminasi Buatan pada Sapi. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Effendi, P., A. Hidayat, Y. Kusmayadi, W. Prawigit dan T. Sugiwaka., 2002. Kesehatan Reproduksi. Penerbit Dairy Technology Improvement Project in Indonesia. PT. Pressindo. Bandung.

Hardjopranjoto, S., 1995. Ilmu Kemajiran Ternak. Airlangga University Press. Surabaya.

Hardjosubroto, W., 1980. Program Breeding Sapi Perah. Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Hartadi, H., S. Reksohadiprodjo dan A. D. Tillman., 1990. Tabel Komposisi Pakan untuk Indonesia. Gadjah Mada Unervisity Press. Yogyakarta.

Haryanti, Y.Y., 2009. Kinerja Reproduksi Induk Silangan Simmental Peranakan Ongole di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul. Skripsi. Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

xli

Hastuti, D., 2008. Kajian Sosial Ekonomi Pelaksanaan Inseminasi Buatan Sapi potong di Kabupaten Kebumen. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Hunter, R.H.F., 1995. Fisiologi dan Teknologi Reproduksi Hewan Betina Domestik. Diterjemahkan oleh D.K. Harya Putra. Penerbit ITB. Bandung.

Mukhtar, A., 2006. Ilmu Produksi Ternak Perah. Cetakan I. Lembaga Pengembangan Profesi dan Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta.

Pane. I., 1993. Pemuliabiakan Ternak Sapi. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Partodihardjo, S., 1982. Ilmu Reproduksi Hewan. Penerbit Mutiara. Jakarta.

Pramono, A., 2008. Calving Interval Sapi Perah di Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Kinerja Reproduksi dan Imbangan Ransum yang Diberikan. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Rahayu, E.T., 2002. Evaluasi Pelaksanaan Inseminasi Buatan Sapi Potong di Kabupaten Sragen. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Satyawan, H., 2006. Hubungan Faktor-faktor Intrinsik dan Ekstrinsik Petani dengan Motivasi Petani dalam Usaha Budidaya Ikan Bandeng (Chanos-chanos Forsk) Di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Singarimbun, M dan Effendi, S., 1995. Metode Penelitian Survai. LP3EI. Jakarta Siregar, S., 1992. Sapi Perah, Jenis, Teknik Pemeliharaan dan Analisa Usaha. PT

Penebar Swadaya.

Soetarno, T., 2003. Manajemen Budidaya Sapi Perah. Laboratorium Ternak Perah. Fakultas Peternakan UGM. Yogyakarta.

Sosroamidjoyo, M. S. dan Soeradji., 1984. Peternakan Umum. Cetakan Ke-8. CV. Yasa Guna. Jakarta.

Toelihere, M. R., 1981. Inseminasi Buatan pada Ternak. Penerbit Angkasa. Bandung.

., 1985. Fisiologi Reproduksi pada Ternak. Penerbit Angkasa. Bandung.

Trantono, Y., 2007. Kinerja Reproduksi Sapi Potong dan Sapi Perah di Stasiun Pos Inseminasi Buatan Ngemplak Sleman. Skripsi. Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

xlii Lampiran 1. Kuisioner penelitian

Kuisioner Penelitian

A. Identitas Peternak 1. Nama Peternak : 2. Alamat Peternak : 3. Umur : 4. Pendidikan Terakhir : 5. Lama Beternak : 6. Pekerjaan : a. Petani b. ABRI/PNS c. Buruh Tani d. Swasta e. Lainnya…….7. Pengetahuan Beternak diperoleh dari : a. Membaca buku b. Penyuluhan c. Keturunan d. Meniru e. Lainnya…….. B. Keadaan Ternak

1. Jenis ternak yang dimiliki

a. Sapi ekor

b. Kambing ekor

c. Domba ekor

d. Kerbau ekor

e. Ayam ekor

2. Tujuan beternak sapi perah a. Untuk tabungan b. Mendapatkan laba

xliii c. Mendapatkan keturunan d. Ternak kerja

e. Lainnya………

3. Jumlah sapi perah yang dimiliki a. Sapi Betina

· Pedet betina prasapih :

ekor

· Sapi dara

: ekor

· Sapi laktasi

: ekor

· Sapi kering kandang

: ekor

b. Sapi jantan

· Pedet jantan prasapih :

ekor

· Pedet pejantan muda

: ekor

· Sapi jantan dewasa :

ekor

C. Manajemen Reproduksi Sapi Perah dengan Inseminasi Buatan 1. Umur pertama kali dikawinkan bulan

Alasan……

2. Cara responden mengenal tanda-tanda birahi a. Suaranya

b. Melihat perubahan vulva abang, abuh dan anget c. Nafsu makan yang menurun

d. Tingkah laku e. Lainnya………

3. Inseminasi buatan dilakukan oleh a. Petugas IB

b. Sendiri

4. Inseminasi buatan dilakukan di a. Kandang b. Pos IB c. Tempat khusus IB d. Lainnya 5. Alasan melakukan IB a. Kesadaran sendiri b. Atas anjuran orang lain c. Anjuran dinas

d. Lainnya…….

6. Biaya untuk melakukan satu kali IB a. Rp. 25.000

b. Rp. 30.000

xliv c. Rp.40.000

d. Rp.50.000 e. >Rp. 50.000

7. Semen yang digunakan untuk IB 8. Asal semen yang digunakan untuk IB

a. BIB Lembang b. BIB Ungaraan c. BBIB Singosari

9. Alasan memilih semen tersebut 10. Keuntungan melakukan IB

a. Mempertinggi penggunaan pejantan unggul b. Menghemat biaya pemeliharaan pejantan c. Mencegah penularan penyakit

d. Lainnya……….. 11. Kerugian melakukan IB

a. Kemungkinan dapat terjadi inbreeding jika pejantan terbatas b. Kemungkinan dapat menjadi alat penyebar abnormalitas

c. Penanganan yang tidak sesuai dengan prosedur akan mengakibatkan rendahnya efisiensi reproduksi

d. Lainnya…….

12. Estrus pertama kali setelah melahirkan (Post Partum Estrus/PPE) a. 16-30 hari

b. 31-45 hari c. 46-60 hari d. 61-75 hari e. 75-90 hari

13. Perkawinan pertama kali setelah melahirkan(Post Partum Matting/PPM) a. 30- 60 hari

b. 61-90 hari c. 91- 120 hari d. >120 hari

14. Jumlah perkawinan perkebuntingan atau service perconception (S/C) a. 1 kali

b. 2 kali c. 3 kali d. > 3 kali

15. Jarak antara dua kelahiran biasanya a. 12 – 14 bulan

b. 14,1 – 16 bulan c. 16,1 – 18 bulan d. > 18 bulan

xlv a. 2 – 4 bulan

b. 4,1 – 6 bulan c. 6,1 – 8 bulan d. > 8,1 bulan

D. Manajemen Reproduksi Sapi Perah dengan Kawin Alam 1. Satu ekor pejantan mampu melayani ……..ekor betina. 2. Jenis pejantan yang digunakan

3. Biaya untuk mengawinkan a. Rp. 20.000

b. Rp. 25.000 c. Rp. 30.000 d. Rp. 35.000 e. Lainnya

4. Alasan memilih kawin alam

5. Estrus pertama kali setelah melahirkan (Post Partum Estrus/PPE) a. 16-30 hari

b. 31-45 hari c. 46-60 hari d. 61-75 hari f. 75-90 hari

6. Perkawinan pertama kali setelah melahirkan(Post Partum Mating/PPM) a. 30- 60 hari

b. 61-90 hari c. 91- 120 hari d. >120 hari

7. Jarak antara dua kelahiran biasanya (Calving interval/CI) a. 12 – 14 bulan

b. 14,1 – 16 bulan c. 16,1 – 18 bulan d. > 18 bulan

8. Penyapihan pedet dilakukan pada umur a. 2 – 4 bulan

b. 4,1 – 6 bulan c. 6,1 – 8 bulan d. > 8,1 bulan