12

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan pembulian, pola asuh orangtua, remaja, kerangka berpikir dan hipotesis.

2.1 Pembulian

2.1.1 Definisi Pembulian

Bauman (2008, dalam Indira, 2011) mendefinisikan pembulian sebagai berikut :

(1) Sebuah perilaku agresif yang ditandai oleh tiga kondisi yang menentukan yaitu (a) perilaku negatif atau berbahaya yang bertujuan untuk menyakiti atau mencelakai, (b) perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang selama periode waktu tertentu, dan (c) terdapat ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan antara pihak yang terlibat (Olweus, 1993).

(2) Adanya penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang sistematis (Smith & Sharp, 1994).

(3) Terpaparnya individu secara berulang terhadap interaksi negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang dominan. Bahaya yang terjadi dapat disebabkan karena perlakuan langsung secara fisik maupun psikis, dan/atau secara tidak langsung melalui proses penguatan atau penghindaran oleh penonton kejadian (Twemlow, Fonagy, & Sacco, 2004) (dalam Indira, 2011).

Sullivan (2000) menambahkan salah satu unsur dari tindakan pembulian adalah ditinggalkannya pengalaman sakit pada korban, baik secara fisik maupun psikologis.

Sama halnya dengan pendapat Coloroso (2007), bahwa pembulian memiliki empat unsur berikut :

1. Ketidakseimbangan kekuatan. Pelaku pembulian bisa saja orang yang lebih tua, lebih besar dan lebih kuat.Pembulian bukan perkelahian yang melibatkan dua pihak yang memiliki kekuatan yang seimbang.

2. Adanya niat untuk menyakiti. Pembulian menyebabkan adanya tekanan emosional atau luka fisik, atau bahkan keduanya. Pelaku akan merasa senang ketika melihat korban tertekan dan terluka.

3. Ancaman agresi lebih lanjut. Pembulian tidak dilakukan hanya sekali. Pelaku dan korban sama-sama mengetahui bahwa tindakan pembulian dapat terjadi berulang-ulang.

Jika ketiga unsur di atas terjadi terus-menerus tanpa henti dan justru meningkat intensitasnya, maka unsur keempat akan muncul, yaitu :

4. Teror. Ketika teror yang dilakukan oleh pelaku telah berhasil menghantui korban, maka teror bukan hanya menjadi cara pembulian, tetapi telah menjadi tujuan pembulian. Sekali teror tercipta, maka pelaku tidaka akan takut akan adanya pembalasan atau pemberontak dari korban pembulian.

Hal ini sejalan dengan pengertian pembulian dari SEJIWA (2008) bahwa pembulian selalu dilakukan oleh pihak yang lebih kuat, bukan hanya secara ukuran fisik, tapi bisa juga secara mental. Hal yang paling penting dari tindakan pembulian adalah perasaan terintimidasi, tidak senang atau tersakiti yang dirasakan korban harus terwujud. Jika tidak ada perasaan – perasaan tersebut, maka tindakan tersebut tidak dapat dikatakan tindakan pembulian.

Berdasarkan temuan-temuan riset yang telah dilakukan peneliti sebelumnya (dalam SEJIWA, 2008), terdapat tiga pihak yang terlibat dalam pembulian, antara lain :

1. Pelaku pembulian (bullies). Merupakan pihak utama yang memicu terciptanya pembulian. Pelaku pembulian juga merupakan provokator, agresor, sekaligus inisiator dalam pembulian.

2. Korban pembulian (victims). Korban bukan merupakan pihak yang pasif dalam pembulian. Sebenarnya, mereka juga turut memelihara dan menjaga situasi pembulian tetap terjadi dengan bersikap diam. Sikap diam tersebut dilatarbelakangi dengan pemikiran apabila ia melaporkan pembulian yang menimpanya, hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, serta kepercayaan dirinya bahwa ia pantas menerima pembulian tersebut, dan keyakinan bahwa orangtua dan guru tidak dapat menangani pembulian tersebut.

3. Saksi pembulian (bystander). Saksi berperan dengan dua cara, yaitu menyoraki dengan aktif serta mendukung pelaku

pembulian, atau diam dan bersikap acuh tak acuh. Saksi pembulian yang aktif menertawakan dan menyoraki korban pembulian yang sedang dianiaya, sebenarnya telah menjadi anggota kelompok yang dipimpin oleh pelaku pembulian. Saksi pembulian memberikan motivasi bagi pelaku pembulian untuk melancarkan aksinya dan membuatnya semakin menjadi-jadi. Sedangkan saksi yang diam dan acuh tak acuh, ia melakukannya karena takut. Karena, jika dia melakukan intervensi, maka dia akan turut menjadi korban saat itu juga maupun nanti.

Namun, tidak semua anak dapat dengan mudah dikategorikan semata-mata sebagai pelaku atau korban dari pembulian. Hasil penelitian di Amerika Serikat menemukan bahwa 15 sampai 20 persen siswa merupakan korban pembulian secara rutin (Batsche & Knoff, 1994; Demaray & Malecki, 2003). Demikian juga, 8 sampai 20 persen siswa merupakan pelaku pembulian secara rutin (Haynie et al., 2001 dalam Demaray & Malecki, 2003). Namun, terdapat 4 sampai 7 persen dari siswa yang mengaku bahwa mereka adalah pelaku maupun korban pembulian (dalam Demaray & Malecki, 2003).

Schwartz (2000) mengemukakan bahwa terdapat empat kategori kelompok dari pembulian, antara lain : (1) semata-mata pelaku (pure bullies), orang atau siswa yang hanya mengintimidasi atau menganiaya anak lainnya; (2) semata-mata korban (pure victims), orang atau siswa yang hanya menjadi korban pembulian dari anak lainnya, yang lebih kuat secara fisik dan/atau psikologis; (3) pelaku maupun korban (bully-victims), orang atau siswa yang terlibat dalam situasi pembulian dengan menjadi

pelaku pembulian bagi korban yang lebih lemah darinya dan juga menjadi korban pembulian bagi pelaku pembulian yang lebih kuat darinya; dan (4) bukan pelaku maupun korban (neutral children), orang atau siswa yang tidak terlibat menjadi pelaku maupun korban pembulian (Dukes, Stein & Warren, 2007).

2.1.2 Karakteristik Pelaku dan Korban Pembulian

2.1.2.1 Karakteristik Pelaku

Karakteristik dari pelaku pembulian yang khas adalah dengan adanya perilaku agresi terhadap teman-teman mereka. Bahkan, perilaku agresi tersebut juga ditujukan terhadap orang dewasa, baik guru maupun orangtua mereka. Biasanya, pelaku juga memiliki sikap yang lebih positif terhadap kekerasan dan lebih sering menggunakan kekerasan dalam kegiatan sehari-harinya dibandingkan dengan siswa lainnya (Olweus, 1993). Mereka juga memiliki rasa empati yang rendah terhadap orang lain, sehingga mereka tidak dapat membayangkan perasaan orang yang dianiaya atau disiksa oleh mereka (SEJIWA, 2008). Dalam melakukan perilaku agresi tersebut, pelaku juga merasa senang saat menyakiti korbannya (Astuti, 2008).

Sejalan dengan definisi pembulian yang dipaparkan sebelumnya, bahwa terdapatnya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat dalam pembulian, maka dapat dipastikan bahwa pelaku merupakan individu yang dominan (Sullivan, 2000). Untuk siswa laki-laki, mereka cenderung memiliki fisik yang lebih kuat dibandingkan dengan anak laki-laki pada

umumnya, terutama korban (Olweus, 1993). Sedangkan untuk siswa perempuan, mereka cenderung memiliki kontrol atas tercipta dan terpecahnya sebuah kelompok (cliques) (MacMullin & Owens, 1995, dalam Sullivan, 2000). Ketidakseimbangan kekuatan ini digunakan oleh pelaku untuk membuat korban merasa tertekan (Astuti, 2008). Karakteristik umum lainnya adalah bahwa pelaku cenderung lebih tua dari korban, yang merupakan jenis lain dari dominasi (Sullivan, 2000).

2.1.2.2 Karakteristik Korban

Pada korban pembulian (Byrne, 1999) ditemukan bahwa korban memilik perasaan bersalah, malu, dan gagal karena mereka tidak dapat mengatasi masalah pembulian mereka (dalam Sullivan, 2000). Mereka juga sering merasa cemas, tidak bahagia, serta ketakutan, dan cenderung lebih neurotik dibandingkan anak lainnya. Smith (1999) menemukan bahwa korban juga cenderung kurang populer dibandingkan anak-anak lainnya dan lebih senang menyendiri, terlihat dari kurangnya aktivitas bermain mereka dengan anak-anak lainnya dan kurang berkembangnya kemampuan sosial mereka (dalam Sullivan, 2000).

Penelitian lain menunjukkan bahwa anak-anak dapat diidentifikasi dengan akurat bahwa mereka merupakan korban, dan biasanya mereka akan terus menjadi korban selama beberapa tahun, walaupun mereka pindah sekolah (Olweus, 1993 dalam Sullivan, 2000).

2.1.3 Jenis-jenis Pembulian

Bauman (2008, dalam Indira, 2011) membagi jenis pembulian menjadi tiga jenis besar, yaitu :

1. Pembulian terbuka (overt bullying).

Pembulian terbuka lebih mudah untuk disaksikan secara langsung, dan terdiri dari :

(a) Pembulian secara fisik, merupakan jenis pembulian yang kasat mata karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dan korban pembulian (SEJIWA, 2008). Contoh dari pembulian secara fisik antara lain menampar, menimpuk, menginjak kaki, melempar dengan barang, menghukum dengan menyuruh berlari keliling lapangan, mendorong hingga jatuh, dan lainnya, serta

(b) Pembulian secara verbal, merupakan jenis pembulian yang bisa tertangkap oleh indera pendengaran kita (SEJIWA, 2008). Misalnya dengan memberikan nama julukan, mengancam, menghina, memaki, meneriaki, dan mempermalukan di hadapan umum.

2. Pembulian tidak langsung (indirect bullying).

Pembulian tipe ini meliputi agresi relasional, dimana bahaya ditimbulkan oleh pelaku dengan cara menghancurkan hubungan – hubungan yang dimiliki oleh korban. Misalnya, pengucilan, menyebarkan gosip dan meminta pujian atau suatu tindakan tertentu sebagai balas budi dari persahabatan

yang diberikan, memandang sinis, serta mencibir. SEJIWA (2008) mengungkapkan bahwa tipe pembulian ini paling berbahaya karena tidak tertangkap dengan mata atau telinga kita, sehingga kita menjadi susah mendeteksi tindakan pembulian yang terjadi.

3. Pembulian maya (cyber bullying).

Pembulian ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti surat elektronik, telpon seluler, pesan pendek (SMS), situs web pribadi yang menghancurkan reputasi seseorang, dengan maksud untuk mendukung perilaku menyerang seseorang atau sekelompok orang agar orang tersebut tersakiti secara berulang kali.

2.1.4 Penyebab Terjadinya Pembulian

Tindakan pembulian tidak hanya disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor lingkungan, sekolah, keluarga, media, budaya, teman bermain, dan bahkan pribadi anak itu sendiri (Priyatna, 2010).

Menurut Priyatna (2010) terdapat 2 faktor yang memberikan kontribusi kepada seorang anak untuk melakukan tindakan pembulian.

1. Faktor keluarga

Kurangnya akan kehangatan, pengawasan dan tingkat kepedulian orangtua yang rendah terhadap anaknya,

dianggap memberikan kontribusi dalam perkembangan anak untuk melakukan tindakan pembulian. Pola asuh orangtua yang terlalu keras sehingga anak menjadi akrab dengan suasana yang mengancam, atau sebaliknya, pola asuh yang terlalu permisif sehingga anak bebas melakukan tindakan apa saja yang dia mau, juga dapat mengembangkan perilaku pembulian pada anak. Dalam bertindak, orangtua yang kerap member contoh perilaku kekerasan, baik disengaja atau tidak juga memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan perilaku agresifnya sehingga tidak menutup kemungkinan anak akan menirunya menjadi tindakan pembulian.

2. Faktor pergaulan

Dalam lingkup pergaulan, tindakan pembulian sering dilakukan. Biasanya, anak yang suka bergaul dengan pelaku pembulian atau dengan anak yang suka kekerasan, cenderung untuk menjadi pelaku pembulian juga. Pembulian juga sering dilakukan untuk meningkatkan status sosialnya dalam pergaulan, agar diakui dan dihargai oleh lingkup pergaulannya.

Faktor lain penyebab pembulian terjadi di sekolah, dikarenakan pihak sekolah tidak menaruh perhatian pada tindakan tersebut, juga maraknya contoh perilaku kekerasan di berbagai

media yang dikonsumsi oleh anak, seperti televisi, film atau video game (Priyatna, 2010).

Astuti (2008) mengasumsikan bahwa tindakan pembulian kerap terjadi di sekolah karena adanya :

1. Perbedaan ekonomi, agama, gender, etnisitas/rasisme dan kelas sosial.

2. Adanya tradisi senioritas, dimana hal tersebut justru diperluas oleh siswa sendiri sebagai kejadian yang bersifat laten. Bagi mereka tradisi senioritas ini dilakukan untuk hiburan, penyaluran dendam, iri hati, atau mencari popularitas, melanjutkan tradisi atau untuk menunjukkan kekuasaan.

3. Keluarga yang tidak rukun.

Kompleksitas masalah keluarga seperti ketidakhadiran ayah, ibu yang menderita depresi, kurangnya komunikasi antara orangtua dan anak, perceraian atau ketidakharmonisan orangtua dan ketidakmampuan sosial ekonomi merupakan penyebab tindakan agresi yang signifikan (dalam Magfirah & Rachmawati, 2009).

4. Situasi sekolah yang tidak harmonis dan diskriminatif.

5. Karakter individu atau kelompok, seperti dendam, iri hati, adanya keinginan untuk menguasai korban dengan kekuatan fisik atau daya tarik seksual, dan

untuk meningkatkan popularitas di antara teman sepermainannya.

6. Adanya nilai persepsi yang salah atas perilaku korban. Korban pembulian banyak yang merasa bahwa diri mereka pantas menerima perlakuan pembulian tersebut karena anggapan adanya tradisi senioritas tersebut, sehingga mendiamkan saja perlakuan yang kerap terjadi berulang kali tersebut dan tidak melaporkannya kepada pihak sekolah.

2.1.5 Dampak Terhadap Pelaku dan Korban Pembulian

2.1.5.1 Dampak Terhadap Pelaku

Rigby (1996) menemukan bahwa remaja yang diidentifikasikan sebagai pelaku, memiliki keterlibatan dalam bentuk-bentuk perilaku antisosial lainnya, seperti mengutil, bolos, menggambar graffiti dan memiliki masalah dengan aparat keamanan (polisi) (dalam Sullivan, 2000). Studi lain di Amerika menemukan bahwa remaja yang diidentifikasi sebagai pelaku pembulian pada masa sekolah, pada usia 30-an berkemungkinan memiliki catatan kriminal sebesar 25 persen (dalam Sullivan, 2000).

2.1.5.2 Dampak Terhadap Korban

Penelitian menunjukkan bahwa korban cenderung untuk menerima konsekuensi jangka panjang. Isolasi dan eksklusi yang sering menyertai intimidasi yang dilakukan

pelaku tidak hanya menolak interaksi sosial dan permainan anak, tetapi juga menyebakan mereka merasa tidak kompeten dan tidak menarik. Korban sulit untuk membentuk hubungan yang baik dan cenderung kurang berhasil dalam pencapaian akademik mereka (Olweus, 1978 dalam Sullivan, 2000).

Dari segi emosional, korban biasanya selalu merasa ketakutan, terasing, marah, malu, putus asa, tidak berdaya, sakit, sedih, bodoh, jelek dan tidak berguna. Dari segi fisik, mereka dapat mengalami patah tulang, patah gigi, dan lainnya bahkan kerusakan otak permanen akibat pembulian yang mereka terima (dalam Sullivan, 2000).

2.2 Pola Asuh Orangtua

Pola asuh merujuk pada bagaimana orangtua bersikap disekitar anak – anaknya. Pola asuh juga ditentukan oleh bagaimana cara orangtua menanggapi kebutuhan dan tuntutan anak, cara mereka mendisiplikan anak, dan dampak yang diberikan bagi perkembangan anak selanjutnya (dalam Ijaz & Mahmood, 2009). Mengasuh anak merupakan hal yang universal, tetapi pola pengasuhan bervariasi dari budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Sebuah cara bagaimana orangtua mengekspresikan rasa cinta, perhatian, kasih saying dan control terhadap anaknya mungkin berbeda-beda di setiap keluarga.

Para psikolog banyak memberikan pandangan mengenai pola asuh yang menghasilkan perkembangan sosial yang tepat bagi remaja. Namun, pandangan Diana Baumrind yang paling dikenal, Baumrind mengidentifikasi tiga jenis cara

menjadi orangtua, yang berhubungan dengan aspek-aspek yang berbeda dalam perilaku sosial remaja antara lain :

1. Otoriter (Authoritarian)

Pengasuhan dengan gaya yang bersifat menghukum dan membatasi di mana orangtua sangat berusaha agar remaja mengikuti pengarahan yang diberikan dan menghormati segala keputusan, pekerjaan dan usaha yang telah dilakukan orangtua. Orangtua menetapkan batasan-batasan daan kendali yang tegas terhadap remaja dan kurang memberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan keinginan anak-anaknya secara verbal (dalam Santrock, 2007).

Orangtua tipe ini juga kurang sensitif, fleksibel dan cenderung membuat banyak aturan dan batasan pada anak mereka, juga terlalu mengharapkan kedewasaan, ketaatan serta kepatuhan anak. Sehingga mereka cenderung memiliki prestasi akademis yang kurang baik, tingkat kepercayaan diri yang lebih rendah dan menujukkan agresi, serta pengunaan obat-obatan yang lebih tinggi (Steinberg et al., 1994 dalam Greening, Luebbe, & Stoppelbein, 2010).

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Diana Baumrind yang menemukan bahwa anak yang dididik dengan pola asuh otoritatif sering berperilaku yang kurang tepat dan kompeten secara sosial, cenderung khawatir mengenai perbandingan sosial, kurang memiliki inisiatif dan memiliki kemampuan komunikasi yang buruk (dalam Santrock, 2007).

2. Otoritatif (Authoritative)

Pola pengasuhan ini mendorong anak-anak mereka untuk mandiri, tetapi dengan tetap menetapkan batasan-batasan dan mengendalikan tindakan mereka. Mereka juga memberikan kesempatan pada anak-anaknya untuk berdialog secara verbal, sehingga anak memiliki kesempatan untuk mengutarakan pendapat dan keinginanannya (dalam Santrock, 2007).

Sejalan dengan penyataan lain bahwa pola asuh otoritatif cenderung fleksibel, sensitif, bersikap hangat dan mengasuh anaknya. Sehingga orangtua dapat meningkatkan kemandirian anaknya, namun tetap menekankan tuntutan wajar pada mereka (Steinberg et al., 1994 dalam Greening, Luebbe, & Stoppelbein, 2010).

Anak-anak yang diasuh dengan pola asuh otoritatif cenderung menunjukkan prestasi akademis dan perilaku yang baik, memiliki hubungan dengan teman sebaya yang akrab (Steinberg et al., 1994 dalam Greening, Luebbe, & Stoppelbein, 2010). Mereka juga tumbuh menjadi remaja yang kompeten secara sosial, mandiri, percaya diri, dan memiliki harga diri yang tinggi, serta bertanggung jawab secara sosial (dalam Santrock, 2007).

3. Permisif (Permissive)

Umumnya, dengan pengasuhan ini orangtua tidak berusaha mengontrol anaknya, membiarkan anak - anak untuk mengatur aktivitasnya sendiri, dan tidak menuntut anak - anak untuk mematuhi standar peraturan yang ditetapkan oleh orangtua. Orangtua dengan pengasuhan sifat permisif biasanya tidak menggunakan hukuman atau kekerasan dalam mengasuh anak (Baumrind, 1966).

Belakangan ini, para ahli perkembangan berpendapat bahwa pengasuhan bersifat permisif terdiri dari dua macam yaitu bersifat permisif memanjakan dan bersifat permisif tidak peduli (Maccoby & Martin, 1983, dalam Santrock 2003).

a. Pengasuhan permisif-memanjakan

Merupakan suatu pola di mana orangtua sangat terlibat dengan remaja tetapi sedikit sekali menuntut atau mengendalikan mereka. Orangtua permisif-memanjakan mengijikan anak melakukan apa yang mereka inginkan. Akibatnya, anak memiliki masalah dengan ketidakmampuan sosialnya, karena tidak belajar bagaimana mengendalikan perilaku mereka dan selalu berharap mendapatkan apa yang mereka inginkan.

b. Pengasuhan permisif-tidak peduli

Merupakan suatu pola di mana si orangtua sangat tidak ikut campur dalam kehidupan anak. Sehingga anak memiliki masalah dengan pengendalian diri dan tidak dapat menangani kebebasannya dengan baik.

2.3 Remaja

Istilah remaja atau adolescence berasal dari kata Latin yaitu adolescere yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa” (Hurlock, 1990). Remaja mempunyai arti yang cukup luas, seperti pandangan Piaget (dalam Hurlock, 1990) bahwa masa remaja merupakan usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, dimana anak merasa berada pada tingkat yang sama (dalam masalah hak) dengan orang yang lebih tua. Dengan kata lain, masa remaja merupakan masa perkembangan transisi antara anak dan dewasa yang

mencakup perubahan biologis, sosial, dan kognitif. Pada tahun 1974, World Health Organization (WHO) memberikan batas usia 10 – 20 tahun sebagai batasan usia remaja dengan dua bagian yaitu usia 10 – 14 tahun sebagai remaja awal, dan remaja akhir dengan usia 15 – 20 tahun (Sarwono, 2002). Sedangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan usia 15 – 24 tahun sebagai usia remaja. Hurlock (1990) memberikan batasan usia remaja pada rentang usia 13 tahun hingga 18 tahun, yang merupakan usia matang secara hukum. Di Indonesia sendiri, rentang usia remaja berada pada rentang 11 – 24 tahun (Sarwono, 2000) dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa usia 11 tahun anak sudah mengalami tanda-tanda perkembangan seksual sekunder (fisik) dan batas usia 24 merupakan batas maksimal anak menggantungkan diri pada orangtua seecara adat/tradisi. Dalam penelitian ini batasan usia yang digunakan mulai dari 15 tahun dengan asumsi usia anak masuk SMA hingga usia 18 tahun.

Menurut Hurlock (1990) banyak faktor yang mempengaruhi remaja dalam bersikap dengan lingkungannya, terutama dengan teman sebayanya. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi adalah keluarga, dalam hal ini adalah pola asuh orangtua yang diterapkan pada remaja di rumah.

2.4 Kerangka Berpikir

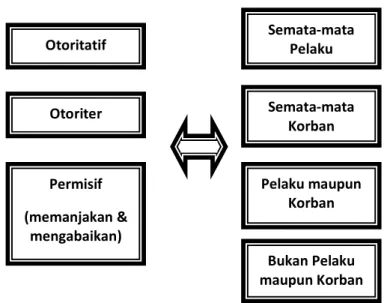

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir

Perilaku kekerasan anak-anak di Indonesia, khususnya pembulian masih marak terjadi dan terus meningkat. Hal ini diperkuat oleh data dari KPA yang menemukan bahwa aksi pembulian di sekolah telah terjadi sebanyak 472 kasus pada tahun 2009 (“Ruang Eksekusi,” 2009). Pembulian tersebut justru muncul dalam format-format yang telah dilegalkan oleh instansi pendidikan yang bersangkutan, seperti Masa Orientasi Siswa (MOS), acara regenerarisasi kegiatan ekstrakurikuler, atau bentuk-bentuk acara lainnya, yang tidak pernah disadari menjadi ajang pembulian (“Awas Bullying”, 2007). Dalam acara MOS, regenerarisasi, Latihan Dasar Kepemimpinan Sekolah (LDKS) banyak menerapkan sistem senioritas yang kental. Survei yang dilakukan oleh Plan Indonesia dan Semai Jiwa Amini (SEJIWA) pada 2008 mencatat bahwa 67,9 persen siswa SMA mengaku bahwa ada tindak kekerasan yang terjadi di sekolah mereka, dengan 43,7 persen pelakukanya adalah sesama siswa (“Young Hearts,” 2010). Semata-mata Pelaku Otoritatif Otoriter Permisif (memanjakan & mengabaikan) Semata-mata Korban Pelaku maupun Korban Bukan Pelaku maupun Korban

Salah satu karakteristik dari perilaku pembulian adalah adanya perilaku agresi yang membuat pelaku senang untuk menyakiti korbannya (Rigby, 1996 dalam Astuti, 2008). Faktor penyebab agresi yang pertama adalah rasa frustrasi yang menimbulkan kemarahan dan memicu seseorang untuk melakukan tindakan agresi kepada orang lain, yang merujuk pada perilaku pembulian.

Pada remaja, rasa frustasi dapat muncul karena adanya tekanan dari orangtua yang menginginkan anaknya tunduk dan patuh dalam sikap pola asuh otoriter mereka (Sarwono, 2002 dalam Fortuna 2008). Santrock (2007) menjabarkan bahwa orangtua otoriter menetapkan batasan-batasan dan kedali tegas terhadap anak mereka, serta kurang memberikan peluang untuk berdialog secara verbal. Mereka cenderung mengeluarkan kalimat perintah seperti, “Lakukan menurut perintahku atau tidak sama sekali. Tidak ada diskusi!” Orangtua dengan pola asuh otoriter juga menerapkan pola asuh dengan kekerasan dan memberikan sesuatu yang bersifat menghukum (Smith & Myron-Wilson, 1998 dalam Ahmed & Braithwaite, 2004). Sesuai dengan pendapat Farrington (2000) bahwa pola asuh orangtua memiliki kemungkinan berkorelasi dengan perilaku pembulian pada anak, sehingga anak yang berasal dari keluarga yang menerapkan pola asuh otoriter, cenderung menjadi pelaku pembulian (Smith & Myron-Wilson, 1998 dalam Ahmed & Braithwaite, 2004).

Namun, penelitian mengenai pola asuh orangtua yang yang terkait dengan bagaimana seorang anak menjadi korban pembulian masih memuat banyak hasil yang bertentangan. Temuan lain menunjukkan bahwa pola asuh permisif cenderung menjadikan anak kesulitan dalam membatasi perilaku agresif mereka, sehingga mengembangkan mereka menjadi pelaku pembulian (Miller et al, 2002 dalam Georgiou, 2008). Pola asuh permisif terdiri dari dua macam yaitu permisif yang bersifat memanjakan dan permisif yang bersifat mengabaikan

(Maccoby & Martin, 1983 dalam Santrock, 2003). Pola asuh permisif memanjakan membiarkan anaknya melakukan apapun yang mereka inginkan, tanpa memberikan kendali terhadap mereka. Sehingga, pada saat remaja mereka tidak pernah belajar untuk mengendalikan perilakunya sendiri dan selalu berharap agar keinginannya dituruti. Orangtua yang mengasuh dengan pola ini, memiliki pemikiran bahwa dengan kombinasi sedikitnya pembatasan yang diberikan dan kelekatan yang terjadi, akan menghasilkan remaja yang percaya diri. Namun, pengasuhan ini justru berkaian dengan rendahnya kompetensi sosial remaja, khususnya dalam pengendalian diri (Santrock, 2007).

Serupa dengan permisif bersifat memanjakan, pola asuh permisif bersifat mengabaikan juga menghasilkan remaja yang tidak kompeten secara sosial, tidak menyikapi kebebasan dengan baik dan memiliki pengendalian diri yang buruk. Remaja yang diasuh dengan pola asuh permisif bersifat mengabaikan merasa bahwa hal-hal lain dalam kehidupan orangtuanya lebih penting dari dirinya, sehingga kebutuhan akan perhatian dari orangtuanya tidak pernah terpenuhi (Santrock, 2007). Orangtua yang menerapkan pola asuh ini bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan mengenai dimana keberadaan dan apa kegiatan anaknya (Santrock, 2003).

Dengan tidak adanya pengawasan, batasan kendali dan perhatian dari orangtua yang menerapkan sistem pola asuh permisif, memiliki kemungkinan pada anak remaja mereka untuk mengembangkan perilaku agresif mereka dan melakukan tindakan pembulian.

Bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya, peneliti lain menemukan bahwa pola asuh orangtua yang permisif memprediksi anak cenderung menjadi korban pembulian, dan pola asuh orangtua yang otoriter

memprediksi anak cenderung menjadi pelaku pembulian (Baldry & Farrington, 2000; Kaufmann et al, 2000, dalam Georgiou, 2008).

Rican, Klicperova dan Koucka (1993) mengamati bahwa anak-anak yang diasuh oleh orangtua dengan pola pengasuhan otoritatif dengan mendukung kemandirian dan otonomi anaknya, cenderung kurang terlibat dalam perilaku pembulian (Ahmed & Braithwaite, 2004). Orangtua dengan pola pengasuhan ini memberikan kesempatan berdialog secara verbal dan bersikap hangat. Seperti contoh (Santrock, 2007) mengenai bagaimana seorang ayah dengan pola asuh otoritatif berbicara dengan anak remajanya secara terbuka, “Kamu tahu bahwa kamu seharusnya tidak melakukan itu. Sekarang mari kita bicarakan bagaimana caranya agar kamu mampu menangani situasi macam ini dengan lebih baik.” Para remaja yang diasuh dengan pola pengasuhan otoritatif biasanya mandiri dan memiliki tanggung jawab sosial yang baik (Santrock, 2007). Reuter & Conger (1995) juga menyatakan bahwa orangtua otoritatif mencapai keseimbangan yang baik antara pengendalian, otonomi, pemberian peluang kepada remajanya untuk mengembangkan kemandirian sambil memberikan standar, batasan, dan bimbingan yang diperlukan oleh anak-anak mereka (Santrock, 2007).

Dengan demikian, berdasarkan sumber literatur di atas menunjukkan bahwa adanya hubungan antara satu pola asuh yang spesifik dengan satu kecenderungan perilaku pelaku-korban pembulian. Saat ini, peneliti ingin melihat hubungan secara integratif antara pola asuh dengan kecenderungan perilaku pelaku-korban pembulian.