Seminar Nasional PERTETA, Bandung 6-8 Desember 2011

161

PENGARUH AERASI INTERMITTENT DAN JENIS BAHAN TERHADAP

DEGRADASI BAHAN ORGANIK PADA PROSES PENGOMPOSAN LIMBAH

ORGANIK DENGAN KOMPOSTER MINI

Joko Nugroho W.K1 dan Lazuardy Hafri Artasari21Jurusan Teknik Pertanian, Fak. Teknologi Pertanian, UGM Jl.Flora No1, Bulaksumur Yogyakarta, 55281

email: jnugr@hotmail.com

2Jurusan Teknik Pertanian, Fak. Teknologi Pertanian, UGM Jl.Flora No1, Bulaksumur Yogyakarta, 55281

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian aerasi terputus (intermittent) dan jenis bahan pada proses pengomposan limbah organik rumah tangga.Variasi jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah sayur dan limbah nasi. Sebagai campuran digunakan pupuk kompos matang dan serutan kayu, serutan kayu berfungsi sebagai bulking agent. Kadar air awal bahan campuran adalah 55-60%. Pengamatan dilakukan selama 15 hari, pengadukan bahan dilakukan setiap 5 hari sekali. Variasi aerasi yang digunakan adalah aerasi nonstop/terus-menerus, aerasi 1-1 (1 jam hidup - 1 jam mati), dan aerasi 1-2 (1 jam hidup - 2jam mati). Perubahan suhu, kadar air, pH dan susut bobot diamati dalam percobaan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi aerasi 1-2 dapat memberikan suhu maksimum tertinggi yaitu 48°C pada sayur dan 59°C pada nasi. Variasi terus-menerus menyebabkan susut bobot terbesar, karena uap air yang terbawa udara ke lingkungan. Pada variasi jenis bahan terdapat perbedaan karakteristik proses pengomposan baik di suhu, kadar air, pH maupun tingkat degradasi bahan. Pada sayur suhu pengomposan lebih rendah dari pada nasi. Sedangkan pada kadar air, kadar air pengomposan sayur lebih tinggi dari pada pada nasi. pH pada pengomposan nasi mengalami penurunan di awal proses pengomposan hingga mencapai pH 4.38 pada aerasi 1-2 dan 4.94 pada aerasi 1-1, sedangkan pada sayur tidak terjadi. Susut bobot dan tingkat degradasi bahan organik pada pengomposan nasi lebih tinggi dari pada sayur.

Kata kunci : pengomposan, limbah organik, sayur, nasi.

PENDAHULUAN

Sampah akan selalu diproduksi selama manusia masih tetap ada, karena sampah sendiri merupakan salah satu bentuk konsekuensi dari adanya aktivitas manusia dan volumenya akan sebanding dengan jumlah penduduk. Keberadaan sampah di alam yang menumpuk akan berbalik menghancurkan kehidupan di sekitarnya. Sampah yang menumpuk akan menjadi sumber penyakit, selain itu juga dapat bereaksi secara anaerob sehingga menghasilkan gas metan yang menimbulkan bau busuk dan mudah terbakar. Sejauh ini penanganan sampah pada umumnya masih dilakukan secara kolektif, yaitu pengumpulan sampah diTPS yang kemudian dipindahkan ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Upaya ini dipadang kurang efektif karena sumber permasalahan sampah selalu hadir, baik di tempat pembuangan sampah sementara (TPS), tempat pembuangan sampah akhir (TPA), maupun saat pendistribusiannya. Sampah yang terkumpul di TPA pun tetap akan menimbulkan permasalahan di lingkungan sekitarnya karena volume sampah sangat besar dan tidak diimbangi daya tampung TPA, sedangkan lahan TPA pun juga semakin menyempit akibat tergusur untuk penggunaan lain. Selain itu penanganan sampah dengan metode ini kurang praktis dan memerlukan biaya yang relatif tinggi untuk pendistribusian di lapangan.

Di Indonesia, sekitar 60-70% dari total volume sampah yang dihasilkan merupakan sampah basah dengan kadar air antara 65-75%. Sumber sampah terbanyak berasal dari pasar tradisional dan pemukiman. Sampah pasar tradisional, seperti pasar lauk-pauk dan sayur-mayur membuang hampir 95% sampah organik. Jika ditinjau dari pengolahannya, sampah jenis ini akan lebih mudah ditangani. Sementara itu, sampah di daerah pemukiman 75% dari total sampah tersebut termasuk sampah organik dan sisanya merupakan sampah anorganik.

162 FTIP-UNPAD | PERTETA Cab. Bandung dan Sekitarnya | B2PTTG LIPI Pengomposan sampah rumah tangga secara tidak terpusat dapat menjadi alternatif yang cukup baik. Selain tidak memakan waktu, tenaga dan uang yang cukup banyak untuk memindahkan sampah tersebut secara terpusat, metode ini dapat memberikan keuntungan bagi pengelolanya yaitu dapat mengolah sampah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan untuk memupuk tanaman di sekitar rumah. Upaya ini dapat dilakukan mandiri oleh kelompok masyarakat maupun secara individu.

Menurut Harold (1965), pengomposan adalah adalah proses pengolahan sampah secara biologi dengan memanfaatkan kemampuan mikroorganisme dalam proses penguraiannya, dan materi yang dihasilkan adalah kompos. Dalam sistem pengomposan kurang lebih 2/3 unsur karbon (C) menguap menjadi (CO2) dan sisanya 1/3 bagian bereaksi dengan nitrogen dalam sel hidup. Pengomposan tidak menimbulkan

bau busuk dan selama proses pengomposan berlangsung akan terjadi reaksi eksotermik sehingga timbul panas akibat pelepasan energi. Kenaikan suhu dalam timbunan bahan organik menghasilkan suhu yang menguntungkan mikroorganisme termofilik. Akan tetapi, apabila suhu melampaui 65-70°C, kegiatan mikroorganisme akan menurun karena menimbulkan kematian organisme akibat panas yang tinggi.

Namun penggunaan aerasi selama pengomposan masih kurang efektif karena pemberian aerasi juga dapat meningkatkan panas hilang dari bahan kompos sehingga pengomposan tidak berjalan optimal, selain itu biaya untuk daya listrik selama aerasi juga cukup tinggi. Perbedaan karakteristik jenis bahan yang dikomposkan juga mempengaruhi proses pengomposan. Oleh karena itu, sebagai upaya meningkatkan design proses pengomposan limbah organik rumah tangga dengan komposter mini, dilakukan rekayasa pemberian aerasi secara terputus dan variasi jenis bahan kompos, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian aerasi secara terputus dan pengaruh variasi jenis bahan selama pengomposan limbah organik rumah tangga dengan komposter mini.

METODOLOGI

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai Oktober 2010 hingga September 2011. Lokasi penelitian bertempat di Laboratorium Teknik Pangan dan Pascapanen, Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada.

2. Bahan dan Alat

Biomassa dari limbah rumah tangga dipisahkan antara bahan sisa nasi dan sisa sayuran. Komposisi bahan organik tidak selalu sama pada setiap pembuatan kompos, namun dalam pengamatan komposisi ini dianggap sama. Serbuk kayu, berasal dari industri meubel di daerah Jalan Godean km 6, Sleman, Yogyakarta. Pupuk kandang dari kotoran sapi dengan merk dagang Kokata.

Alat yang digunakan dalam penelitian yaitu : Mini komposter dengan ukuran 40x40x50 cm3 yang

dilengkapi dengan pengaduk, Timbangan analitik merk Shimadzu, Termometer digital, Pompa udara (aerator), Pengukur debit pompa udara, pHmeter merk Toa DK, Erlemeyer, Tabung ukur, hot plate dan stirer, Oven, Cawan, geget besi, Termometer ruangan, Alat untuk memotong, Timer.

Mini komposter terbuat dari logam dan dilapisi dengan sterofoam pada bagian dinding luarnya yang berfungsi sebagai isolator untuk mengurangi hilangnya panas dari bahan kompos ke lingkungan. Mini komposter dilengkapi dengan pengaduk yang berfungsi untuk mencampur bahan komposter. Mini komposter juga dilengkapi dengan aerator (pompa udara) dipasang di bagian bawah mini komposter yang disalurkan ke dalam tabung mini komposter dengan selang aerator.

Pompa udara dipasang pada mini komposter. Limbah rumah tangga berupa sisa sayuran dicacah dengan ukuran lebar ± 2 cm dan ditimbang seberat 5500 gram. Bahan campuran lain yaitu pupuk dan serutan kayu ditimbang masing-masing 3000 gram dan 2500 gram. Untuk limbah rumah tangga berupa sisa nasi, sisa nasi langsung ditimbang seberat 6000 gram, dan bahan campuran lainnya seperti pupuk dan serutan kayu ditimbang masing-masing 2500 gram. Seluruh bahan selanjutnya dimasukkan ke dalam mini komposter dan diaduk sampai merata. Variasi yang dilakukan dalam pengamatan ini adalah variasi pemberian aerasi secara terus menerus (non stop) dan intermiten (putus-putus). Variasi aerasi intermiten terdiri dari 1 (satu) jam hidup 1 (satu) jam mati dan 1 (satu) jam hidup 2 (dua) jam mati. Timer dipasang distop contact sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan variasi aerasi. Jumlah bahan dan komposisinya dapat dilihat pada Tabel1. Dari komposisi tersebut dapat dihitung rasio C/N untuk campuran bahan sayur dan nasi yaitu masing masing 42,5 dan 30,2.

Seminar Nasional PERTETA, Bandung 6-8 Desember 2011

163 Tabel 1. Komposisi awal campuran bahan kompos

Bahan Sayuran Berat bahan (gram) Nasi Berat bahan (gram)

Limbah biomasa 5500 6000

Pupuk kandang 3000 2500

Serutan kayu 2500 2500

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suhu

Suhu bahan kompos dapat digunakan sebagai indikator aktivitas mikroba. Pada saat proses pengomposan dimulai mikroorganisme mesofilik beraktivitas sehingga suhu meningkat cepat. Pada fase mesofilik asam organik sederhana lebih menonjol diantara hasil lainnya, oleh karena itu keasaman (pH) bahan kompos rendah. Setelah suhu mencapai 40C fase mesofilik diganti oleh fase thermofilik, yaitu bakteri yang mampu hidup disuhu tinggi. Pada fase ini amoniak akan dilepaskan apabila ketersediaan nitrogen berlebihan dalam bahan. Setelah degradasi material dengan cepat habis, proses pendinginan dimulai. Pada fase ini kompos akan menjadi stabil.

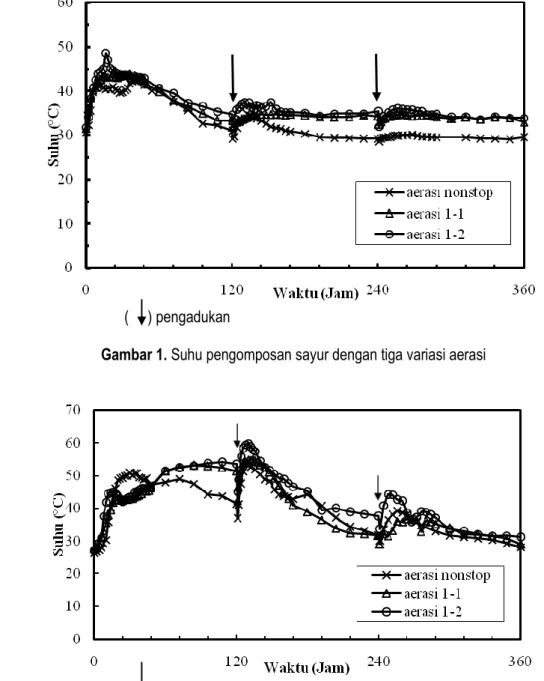

Pada proses pengomposan dengan variasi jenis bahan berupa limbah sayur-sayuran, suhu tertinggi dicapai pada pengomposan dengan variasi aerasi 1-2 (satu jam hidup, dua jam mati) yaitu sebesar 48.57°C. kemudian disusul oleh pengomposan dengan variasi aerasi 1-1 (satu jam hidup, satu jam mati) dengan suhu tertinggi sebesar 43.97°C, dan yang terakhir pengomposan terus-menerus dengan suhu tertinggi yang dicapai sebesar 42.63°C.

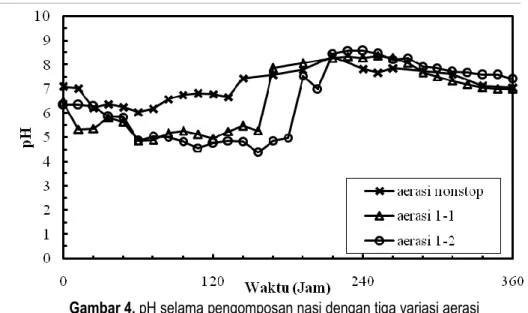

Sedangkan pada proses pengomposan dengan variasi jenis bahan berupa limbah nasi, suhu tertinggi terjadi pada proses pengomposan dengan variasi pemberian aerasi 1-2. Suhu tertinggi yang dicapai sebesar 59.87 °C pada jam ke-130 atau 10 jam setelah pengadukan pertama. Disusul oleh variasi aerasi 1-1 dengan suhu sebesar 55.03°C pada jam ke-134 dan yang terakhir variasi aerasi nonstop suhu tertinggi sebesar 54.27°C yang terjadi pada jam ke-130.

Dari hasil tersebut dapat diketahui, pemberian aerasi terputus dapat mempengaruhi suhu maksimal pengomposan, yaitu semakin lama fase diam dalam aerasi terputus maka suhu maksimal yang dicapai bahan kompos akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan panas yang hilang ke lingkungan akibat terbawa udara aerasi semakin kecil.

Proses pengomposan pada bahan sisa nasi menghasilkan panas yang lebih tinggi dari pada proses pengomposan pada bahan sayur-sayuran. Hal ini disebabkan komposisi bahan sayur dan nasi sangat berbeda yang ternyata sangat mempengaruhi proses pendegradasian bahan. Pada nasi mempunyai lebih banyak kandungan bahan yang mudah untuk terurai, seperti karbohidrat. Sedangkan pada sayuran banyak mengandung selulose yang sulit terurai.

Pengomposan pada jenis bahan nasi menghasilkan kompos lebih baik dari pada pengomposan pada jenis bahan sayur-sayuran, karena pada pengomposan nasi, suhu pengomposan dapat mencapai lebih dari 55°C selama 3 hari bahkan lebih, dengan kondisi suhu tersebut, maka mikroorganisme patogen dapat terbunuh dan kompos tersebut aman digunakan. Sedangkan pada pengomposan sayur, suhu tidak dapat mencapai 50°C. Hal ini disebabkan C/N ratio diawal pengomposan sangat tinggi yaitu mencapat 42, sedangkan C/N ratio yang baik untuk pengomposan adalah sebesar 30. C/N ratio yang terlalu tinggi ini menyebabkan kelebihan karbon dan kelangkaan nitrogen, sehingga pertumbuhan mikroorganisme terhambat.

164 FTIP-UNPAD | PERTETA Cab. Bandung dan Sekitarnya | B2PTTG LIPI ( ) pengadukan

Gambar 1. Suhu pengomposan sayur dengan tiga variasi aerasi

( ) pengadukan

Gambar 2. Suhu pengomposan nasi dengan tiga variasi aerasi. Kadar Air

Pada pengomposan dengan variasi jenis bahan sayur-sayuran, Pada variasi aerasi nonstop, kadar air awal sebesar 60.84% dan pada akhir pengomposan kadar airnya sebesar 62.75%. sedangkan pada variasi aerasi 1-1 kadar air bahan awal cukup tinggi yaitu 65.2% sehingga kadar air bahan akhir pengomposan cukup tinggi pula, yaitu sebesar 65.9%. Pada variasi aerasi 1-2, kadar air bahan awal pengomposan adalah 63% dan pada akhir pengomposan kadar airnya sebesar 65.8%. Kadar air bahan kompos cenderung mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan terjadi proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme menjadi air dan CO2. Semakin banyak bahan organik yang terurai maka kadar air bahan akan semakin meningkat.

Sedangkan pada pengomposan dengan variasi jenis bahan nasi, Pada variasi aerasi nonstop kadar air bahan awal sebesar 55.1% dan pada akhir pengomposan kadar airnya sebesar 54.5%. Sedangkan pada aerasi 1-1 kadar air lebih tinggi dibandingakan aerasi nonstop. Pada awal pengomposan kadar air bahan sebesar 56.75% dan pada akhir pengomposan kadar air bahan sebesar 58.17%. Sedangkan kenaikan kadar air lebih besar lagi pada pengomposan dengan variasi pemberian aerasi 1-2 yaitu sebesar 3%, dengan kadar

Seminar Nasional PERTETA, Bandung 6-8 Desember 2011

165 air bahan awal sebesar 60% dan kadar air bahan akhir pengomposan sebesar 63.3%. Tabel 2. Menunjukkan kadar air awal dan akhir dari berbagai macam variasi aerasi dan jenis bahan.

Tabel 2. Nilai kadar air pada kondisi awal dan akhir bahan Variasi Aerasi Sayur (%) awal akhir Nasi (%) awal akhir aerasi nonstop 60.8 62.7 55.1 54.5

aerasi 1-1 65.2 65.9 56.7 58.1

aerasi 1-2 63,0 65.8 60,0 63.3

pH

Selama proses pengomposan terjadi perubahan keasaman (pH) bahan kompos, hal ini menunjukkan terjadi reaksi kimia akibat aktivitas mikroorganisme mengurai bahan kompos. Kenaikan pH yang dialami bahan selama pengomposan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai pH pada kondisi awal dan akhir bahan kompos Variasi Aerasi Sayur awal akhir Nasi awal akhir aerasi nonstop 7.74 8.55 7.11 7.06

aerasi 1-1 7.03 8.99 6.47 7.01

aerasi 1-2 7.42 8.35 6.35 7.42

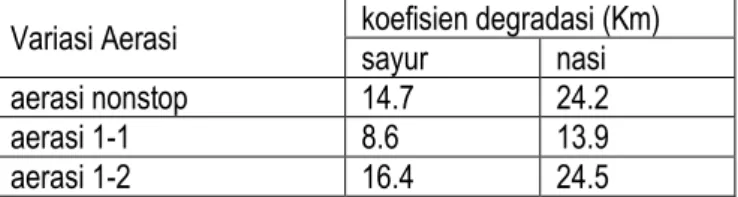

Proses perubahan keasaman pH selama pengomposan dapat dilihat di Gambar 3 dan 4, pada gambar tersebut terlihat terdapat perbedaan fluktuasi pada pengomposan sayuran dengan pengomposan nasi. Pada pengomposan limbah sayur pH tidak mengalami penurunan, melainkan meningkat sejak awal pengomposan. Sedangkan pada pengomposan limbah nasi, pH bahan kompos mengalami penurunan hingga mencapai pH 5. Hal ini disebabkan pada kondisi tersebut aktivitas mikroba dalam mendegradasi bahan sedang tinggi sehingga membutuhkan oksigen yang banyak pula, namun karena ketersediaan oksigen terbatas menyebabkan kondisi miskin oksigen sehingga menimbulkan reaksi anaerob yang menyebabkan beberapa bakteri aktif menghasilkan asam.

166 FTIP-UNPAD | PERTETA Cab. Bandung dan Sekitarnya | B2PTTG LIPI Gambar 4. pH selama pengomposan nasi dengan tiga variasi aerasi

Susut Bobot

Susut bobot diperoleh dengan mengurangkan bobot bahan kompos awal (11000 gram) dengan bobot bahan kompos pada hari ke-15. Gambar 5(a) menunjukkan pemberian aerasi dapat mempengaruhi susut bobot bahan kompos sayur. Pada pengomposan bahan sayur dengan variasi aerasi nonstop susut bobot lebih besar dari pada pengomposan dengan variasi aerasi terputus (1-1 dan 1-2), bahkan susut bobot terendah terdapat pada pengomposan dengan pemberian aersi tersedikit (1-2). Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak udara yang dihembuskan ke dalam bahan kompos maka semakin banyak pula air yang hilang ke lingkungan.

Pada Gambar 5(a) juga menunjukkan bahwa penyusutan bobot bahan kompos mencapai 27% pada aerasi nonstop dan mendekati 20% pada aerasi terputus (1-1 dan 1-2). Gambar 5(b) merupakan tingkat susut bobot kompos nasi pada berbagai variasi aerasi. Pada gambar tersebut tidak terlihat pengaruh pemberian aerasi terhadap penyusutan bobot bahan kompos. Namun, susut bobot tertinggi juga terjadi pada pengomposan dengan aerasi nonstop/menerus. Hal ini semakin membuktikan bahwa aerasi terus-menerus dapat membawa uap air pada bahan lebih banyak daripada aerasi terputus. Sedangkan susut bobot tertinggi ke-2 terjadi pada aerasi 1-2, hal ini dipengaruhi juga oleh suhu selama pengomposan, mengingat suhu tertinggi selama pengomposan terjadi pada aerasi 1-2, jadi semakin tinggi suhu pengomposan menyebabkan air semakin mudah menguap sehingga suhu yang tinggi juga mempengaruhi jumlah uap air yang terbawa oleh udara aerasi.

Dari Gambar 5(a) dan (b) dapat dilihat bahwa susut bobot pada pengomposan nasi lebih besar dari pada susut bobot pengomposan sayuran. Hal ini dipengaruhi suhu selama pengomposan sayuran lebih rendah daripada suhu selama pengomposan bahan nasi.

(a) (b)

Seminar Nasional PERTETA, Bandung 6-8 Desember 2011

167 Bahan Organik

Penyusutan atau degradabilitas bahan kompos belum dapat diukur dengan menghitung koefisien degradabilitas (km), kadar abu bahan kompos dianggap tetap (Haug, 1993). Semakin besar nilai km maka

bahan organik yang terdegradasi semakin banyak dan menyebabkan penyusutan bobot bahan kompos semakin besar.

Tabel 4. Nilai koefisien degradasi dari berbagai perlakuan Variasi Aerasi koefisien degradasi (Km) sayur nasi

aerasi nonstop 14.7 24.2

aerasi 1-1 8.6 13.9

aerasi 1-2 16.4 24.5

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa koefisien degradasi bahan kompos pada kompos nasi lebih tinggi dari pada koefisien degradasi bahan kompos pada kompos sayur. Hal ini terjadi pada setiap variasi aerasi yang membuktikan bahwa bahan nasi memang mudah terdegradasi dari pada bahan sayur.

KESIMPULAN

Secara umum, kinerja pengomposan dengan bahan yang berbeda (sayuran dan nasi) menunjukkan hasil yang berbeda. Bahan dengan karbohidrat tinggi (nasi) cenderung lebih mudah terurai dibandingkan dengan bahan yang mengandung serat lebih banyak (sayuran). Secara khusus, kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Tingkat degradasi pada kompos nasi lebih besar daripada degradasi bahan organik pada kompos sayur karena limbah sayuran banyak mengandung selulosa yang sulit terdegradasi, bahan yang terdegradasi mencapai 25% pada kompos nasi dan 16% pada kompos sayuran. Suhu pada pengomposan nasi lebih tinggi dari pada suhu pada pengomposan sayur. Kadar air selama pengomposan sayur lebih stabil dibandingkan kadar air pada pengomposan nasi. pH pada pengomposan nasi mengalami penurunan di awal pengomposan, sedangkan di pengomposan sayur tidak terjadi penurunan.

2. Variasi pemberian aerasi tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat degradasi bahan organik selama 15 hari pengomposan. Variasi pemberian aerasi dapat mempengaruhi pola suhu, kadar air, dan susut bobot bahan kompos. Suhu tertinggi diperoleh pada variasi aerasi 1-2, dan suhu terendah pada variasi aerasi nonstop. pemberian aerasi terus-menerus dapat menyebabkan panas hilang semakin besar. Kadar air tertinggi diperoleh pada variasi aerasi 1-2, dan kadar air terendah pada variasi aerasi nonstop. Pemberian aerasi terus menerus dapat menyebabkan uap air terbawa keluar lingkungan sehingga hal ini juga menyebabkan susut bobot bahan kompos lebih besar daripada susut bobot bahan kompos dengan variasi aerasi terputus.

DAFTAR PUSTAKA

Barrington, Suzzelle, dkk. 2003. Compost Convective Airflow Under Passive Aeration. Bioresource Technology 86, hal 259-226

Basnayake, B.F.A., Dr. 2001. Municipal Solid Waste (MSW) For Organic Agriculture. Paredeniya.

Chang, James I dan Tin-En Hsu. 2008. Effect of Composting on Food Waste Composting. Bioresource Technology 99, hal 8068-8074.

Epstein, Eliot. 1997. The science of Composting. Technomic Publishing Company. USA.

Gao, Mengchun, dkk. 2009. The effect of Aeration Rate on Forced-Aeration Composting of Chiken Manure and Sawdust. Bioresource Technology.

Harold, G.B. 1965. Composting. World Health Organization. Geneva.

168 FTIP-UNPAD | PERTETA Cab. Bandung dan Sekitarnya | B2PTTG LIPI Isroi. 2008. Kompos. Makalah disampaikan pada acara Study Researsh Siswa SMU Negeri 81 Jakarta, di

BPBPI Bogor 1-2 Februari 2008.

Nugroho, J. 2007. Mekanisasi Penanganan Limbah Padat Sapi Pedaging dengan Aerated Static Pile Process. Prosiding Seminar Nasional Mekanisasi Pertanian. Bogor.

Rynk, Robert. 1992. On Farm Composting Handbook. Natural Resources, Yuwono, Dipo. 2008. Kompos. Penebar Swadaya. Bandung.

Zhu, Nengwu. 2007. Effect of Initial C/N Ratio on Aerobic Composting of Swine Manure with Rice Straw. Bioresource Technology 98, hal 9-13.