73

En a m

Perilaku Ekonomi Orang Mbatakapidu

Kehidupan Ekonomi Orang M batakapidu

Pada umumnya orang M batakapidu merupakan petani lahan

kering yang juga sebagai penganyam tikar, penganyam gedek, tenunan

(

lawu

1, hinggi

2dan

tiara haringgi

3), mengusahakan arang, kayu bakar

dan pekerjaan sejenis lainnya. Hasil dari kerajinan tikar, arang dan

kayu bakar merupakan sumber pendapatan utama Orang M batakapidu

terutama untuk memenuhi kebutuhan primer mereka seperti beras,

sirih, pinang, kapur, kopi, gula, kebutuhan dapur lainnya dan biaya

pendidikan anak.

Kegiatan seperti menganyam tikar merupakan kegiatan yang

banyak digeluti oleh orang M batakapidu lebih tepatnya dilakukan oleh

para kaum ibu, bapak dan pemuda-pemudi. Adapun ciri-ciri dari usaha

yang mereka geluti seperti (1) bahan baku berupa pohon pandan yang

tersedia secara melimpah di kebun maupun di sekitar bataran sungai;

(2) kegiatan ini merupakan usaha individu dan kelompok (jika

tergabung di dalam PKK yang anggotanya berasal dari berbagai suku

namun masih memiliki hubungan kekerabatan; (3) jika ada pesanan

khusus dari pelanggan maka akan dikerjakan oleh individu atau

anggota yang mendapat kepercayaan untuk menganyam pesanan yang

diminta, biasanya dibantu oleh sanak keluarga yang berada dalam

lingkup rumah tangga tersebut (hasil dari anyaman inipun akan

menjadi sumber pendapatan bersih bagi sang pengrajin), sedangkan

jika dikerjakan secara gotong royong oleh anggota PKK maka hasilnya

sebagian akan dimasukkan ke dalam kas PKK dan sebagian akan dibagi

secara merata pada masing-masing anggota yang terlibat; (4) alat yang

digunakan untuk menganyam pun masih sangat sederhana serta

bersifat padat karya; (5) kegiatan menganyam sudah dilakukan secara

turun-temurun dan (6) pengrajin sangat terampil dan

skilled

dalam

menghasilkan produk dari pandan.

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2011 dan 2014.

Gambar 18 dan 19. Kegiatan M enganyam para Ibu aggota PKK (kiri) dan Ibu Karolina K. Ngguna sedang menganyam tikar yang dipesan dari Jakarta

(kanan)

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2014.

75

Terkait dengan hal ini, ibu M argaretha Takandjandji

4menyebut:

“Kalau kerajinan tikar sudah masuk home industry. Ada yang ukuran kecil, ada yang ekornya (ujungnya) diberi variasi (khusus yang di jual ke luar daerah). Kalau yang ukuran 1 x 3 m seharga Rp 600.00,-. Ukuran 1,2 x 5 m seharga Rp 800.000,- sedangkan ukuran 1,2 x 10 m seharga Rp. 1.500.000,-. Sekarang sedang dianyam ukuran 1,2 x 15 dan ukuran 1,2 x 20 m karena karena ada permintaan atau pesanan dari Jakarta. Ke depan akan dipesan sampai yang berukuran 30 m. Pesanan yang datang diawali dengan ukuran yang kecil dan sederhana dengan asumsi bahwa kalau langsung dipesan yang berukuran 30 m maka para pengrajin belum terbiasa, sehingga dimulai dari ukuran yang kecil sampai ukuran yang paling besar (30 m). Nantinya tikar ini akan digunakan sebagai carpet untuk peragaan busana. Pemilihan karpet yang berasal dan berbahandasar pandan ini merupakan pesanan dari designer yang melakukan kerja sama dengan pihak kementrian ekonomi kreatif. Selain tikar, ada juga anyaman bantal yang berbahandasar pandan dengan nilai jual Rp 300.000,-. Kelebihan pengrajin di sini adalah cukup hanya dengan melihat sebuah contoh maka para pengrajin akan cepat menangkap dan langsung mulai menganyam sesuai dengan pesanan, sedangkan anyaman yang berbentuk tanduk sapi dihargai dengan Rp 100.000,-”.

Senada dengan penuturan ibu M argaretha Takandjandji, maka

Karolina Konda Ngguna

5juga menyebut:

“Kegiatan produktif yang kami lakukan seperti

membuat anyaman dari pandan, taplak meja dan

sebagainya. Tikar yang berukuran 1 x 2 m seharga Rp.

50.000,- ukuran 2 x 4 seharga Rp 300.000,- ukuran 1,2

x 10 m seharga 1.500.000,-. Kalau ukuran paling besar

kami buat sesuai dengan kemampuan. Kegiatan ini

sudah dilakukan secara turun-temurun. Kami hidup

dari hasil tenun tikar. Pendapatan yang kami

terimapun digunakan untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari seperti pengeluaran sehari-hari seperti kopi,

gula, teh, beras, sirih, pinang dan sisanya untuk biaya

pendidikan anak”.

Dari penuturan ibu M argaretha Takandjandji dan Karolina

Konda Ngguna tergambar bahwa kegitan produktif seperti menganyam

pandan sudah masuk dalam industri rumah tangga dan dapat

menopang kebutuhan rumah tangga orang M batakapidu. Gambaran ini

sejalan dengan pandangan Ramachandran (1955) dalam Sosrodihardjo

(1987 : 125) yang menyebut industri pedesaan harus diperbaiki,

sehingga dapat berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) secara regional

dalam hubungannya dengan falsafah seperti gotong-royong (

mutual

service and neighbourliness)

.

Staley (1972) dalam Sosrodihardjo (1987 : 126)

menyebut

industri kecil dapat dibagi menjadi 4 kategori yaitu (1)

family system

(

manufacture of own use

); (2)

artisan system

; (3)

putting out or

dispered factory system

dan (4)

factory system.

M elihat industri yang

ada di desa, maka Sosrodihardjo (1987 : 126) menyebut

family system

merupakan dasar industri pedesaan. Dalam hal ini, yang dimaksud

dengan

family

adalah keluarga dalam arti batih dan keluarga dalam arti

kerabat.

Sosrodihardjo (1987 : 126) menyebut industri yang ada di

pedesaan merupakan industri yang bersifat

labour intensive,

di mana

modal yang paling utama adalah (1) tenaga kerja dan (2) bahan mentah

yang diperoleh berasal dari pekarangan sendiri atau tempat yang

berdekatan. M eskipun di sini uang turut menentukan, namun modal

uang sangat terbatas jumlahnya. Hal yang menarik dari industri

pedesaan seperti

labour intensive

adalah industri-industri terkumpul

dan terpusat di suatu kampung atau dukuh atau bagian dari dukuh dan

tidak sampai meliputi satu desa. Contoh terpusatnya industri (anyaman

tikar) pedesaan di desa M batakapidu terdapat di kampung Uhu

M utung, M anu Rara, Lai Ndatang dan beberapa kampung lainnya.

Lumbung: Antara Ketahanan Pangan dan Kolektivitas

77

masa lampau yang sampai saat ini masih diejawantahkan di sana.

Ketahanan pangan yang dimaksud yaitu melalui penyediaan tiga jenis

lumbung. Berikut adalah penuturan dari beberapa informan terkait

dengan perilaku berladang mereka.

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2014.

Gambar 22 dan 23. Lumbung di hindi (kiri) dan lumbung di atas pohon (kanan)

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2014.

Gambar 24. Bapak Petrus Babu Eha dan lumbung di kebunnya

Terkait dengan hal ini, bapak Umbu Ngguti Nggandung

6menyebut:

“Ada 3 macam lumbung pangan yang notabene merupakan warisan para leluhur yaitu lumbung di kebun, pohon dan loteng (hindi). Lumbung di kebun ini meliputi tanaman seperti padi, jagung, luwa, iwi, keladi, singkong, ganyong, pepaya, sukun, labu, pepaya dan sebagainya. Lumbung di pohon meliputi jagung yang dililit di atas pohon, sedangkan lumbung di hindi berupa jagung, sorgum, kacang-kacangan dan padi yang dipersiapkan sebagai bibit (winingu) untuk persiapan masa tanam musim berikutnya. M akna dari ketiga lumbung pangan ini ingin menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut memiliki sumber makanan yang cukup”.

Dari penuturan bapak Umbu Ngguti Nggandung tergambar

bahwa eksistensi dari ketiga lumbung pangan ini kurang lebih hanya

untuk memenuhi kebutuhan primer atau konsumsi rumah tangga dan

persiapan bibit, sehingga secara komprehensif dan detail bapak

Alexander Viktor Umbu Retangu

7menyebut:

“M aksud dari 3 lumbung ini bukan hanya ingin menunjukkan bahwa seseorang memiliki atau berkecukupan pangan, tetapi ini berarti kelompok tersebut akan saling membantu pada waktu musim lapar atau dalam istilah modern disebut sebagai usaha bersama atau koperasi kecil atau dalam bahasa adatnya disebut pa anda rukungu parai ruping”. Artinya jika sebuah rumah tangga tidak memiliki jagung atau padi sebagai sumber karbohidrat sehari-hari atau bibit maka akan dibagi kepada rumah tangga tersebut. Dengan kata lain, di sini ada rasa solidaritas yang tinggi. M isalnya si A punya 200 karandi8 dan dia simpan 50 karandi, si B memiliki 50 karandi dan hanya simpan 10 karandi tetapi jika si B kehabisan bibit maka dia akan berkekurangan, tetapi dengan adanya lumbung maka akan menolong pada waktu musim tanam dan akan serempak dalam hal menanam. Karena dalam beberapa dekade ini terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim mengakibatkan hasil panen orang M batakapidu menurun, namun tidak secara signifikan”.

Diperkuat lagi oleh temuan M akambombu (2013 : 9) yang

menyebut:

“Program ketahanan pangan yang sementara ini digalakkan juga sebagai upaya untuk mengembalikan model ketahanan

7 W awancara tanggal 08 Oktober 2014

79

pangan yang dilakukan oleh para leluhur mereka pada masalampau. Pada masa lampau, leluhur mereka mengenal sistem ketahanan pangan melalui penyediaan 3 jenis lumbung pangan yaitu (1) lumbung di rumah,9 lumbung ini berfungsi untuk menyediakan bahan pangan dan bahan bibit untuk keberlanjutan musim tanam tahun berikutnya; (2) lumbung di pohon, yaitu berupa jagung hasil panen yang digantung pada pohon yang memiliki tegakan lurus untuk menghidari dari ancaman dimakan tikus, lumbung ini berfungsi untuk menampung hasil panen yang biasanya dipersiapkan untuk persediaan pangan pada masa-masa kerja kebun, yaitu sebelum musim hujan tiba, seperti pada bulan-bulan September - Oktober dan (3) lumbung di kebun, tidak dalam arti tempat penyimpanan di suatu tempat, tetapi merupakan tanaman pangan yang sengaja tidak dipanen (masih dalam tanah atau tetap di pohonnya) yang dibiarkan begitu saja karena sewaktu-waktu akan dikonsumsi. Jenis tanaman dimaksud seperti, petatas, ganyung, luwa, litangu dan sebagainya”.

Senada dengan penuturan M akambombu, maka Yacob Tanda

10juga menyebut:

“Sejak dari jaman leluhur kami telah dikenal istilah lumbung. Istilah lumbung ini dibagi atas 3 jenis yaitu lumbung di kebun (woka), loteng (hindi) dan pohon (pingi ai). M isalnya kalau jagung panen pada bulan M aret (bisa di muat ke hindi

dan pohon), sorgum panen bulan Juli (dimuat ke hindi), ubi kayu panen bulan Agustus dan September (dimuat ke hindi), panen kapas, keladi, iwi bulan Oktober, November dan Desember (kebun). Harus didukung oleh tanaman jangka menengah seperti pisang, sukun, mangga, jeruk. Hal ini dilakukan untuk mendukung ketersediaan pangan (ambil di kebun), di mana langsung petik lalu langsung jual, sehingga tidak masuk rumah lagi. Saat ini masyarakat kami telah lampaui tahapan produksi (sudah terbiasa berproduksi) walau cuman gelondongan. Climate change juga merupakan sebuah hal yang terus diwaspadai oleh seluruh elemen yang ada di

meningkatkan etos kerja yang tinggi maka bukan tidak mungkin masyarakat akan selalu tergantung akan makanan pokok yang dijual di lumbung desa”.

Dari penuturan bapak Alexander Viktor Umbu Retangu, Yacob

Tanda dan temuan M akambombu tergambar bahwa orang

M batakapidu masih menjalankan dan atau mengejawantahkan model

tiga lumbung dalam praktek berladang mereka. M akna dari ketiga

lumbung ini tidak hanya untuk mendukung ketersediaan pangan,

tetapi merupakan cikal bakal koperasi versi orang Sumba. Hal ini

sejalan dengan pandangan Bellah (1992 : 18-19) yang menyebut ketika

konfusianisme Cina yang menekankan pada faktor efisiensi, harmoni

dan mengintegrasikan bagian yang berbeda dari masyarakat dalam

usaha produksi berkolaborasi dengan budhisme Jepang maka disini

terjadi semacam pergeseran, di mana tidak lagi memperhatikan lagi

faktor-faktor di atas, tetapi lebih menekankan pentingnya relasi yang

tanpa pamrih untuk kepentingan kolektif.

Di sisi lain, karena faktor

climate change

mengakibatkan hasil

panen orang M batakapidu menjadi menurun, sehingga persediaan di

lumbung pun menjadi berkurang. Oleh karena itu, upaya untuk

mengembangkan tanaman panganan lokal menjadi kewajiban bagi

masing-masing rumah tangga dalam menjaga keberlangsungan dan

keberlanjutan dari ketiga lumbung ini.

Terkait dengan hal ini, bapak Bimbu W ohangara

11menyebut:

“Sebenarnya yang harus kita pelajari yaitu cara kerja dalam bidang pertanian. Contoh: dulu jam 04 pagi harus bangun masak air, minum kopi, jam 06 harus makan dan setelah selesai makan harus di kebun. Ini rutinitas yang kita lakukan. Etos kerja dari para anak muda M batakapidu semakin hari semakin menurun. Contoh: dengan adanya motor maka anak-anak muda akan cenderung berada di atas motor dari pada harus mencurahkan waktu di kebun. Semangat kerja untuk bertahan hidup semakin tergerus. Dulu ada istilah gerbang hililuwanya. Ada 2 istilah yang terkadung yaitu (1) bagaimana pengalaman atau teladan orang tua kita ulangi

81

dan (2) merupakan singkatan dari nama tanaman pangananlokal seperti hilli, iwi, luwa, litangu, ganyong. Sekarang kalau kita tanam jagung atau ubi kayu maka kita tidak tanam lagi tanaman lokal yang lain, sehingga kalau jagung tidak berhasil maka kita tinggal gigit jari. Dulu tanam hilli, iwi,

ganyong, ubi kayu dan kalau jagung hasil panennya menurun maka masih ada stok tanaman pangan lokal yang lain. Artinya lumbung selalu tersedia di kebun, sehingga kita tidak lapar. Setiap rumah tangga harus miliki 10 jenis tanaman pangan lokal yang didukung oleh peraturan daerah yang menyerukan bahwa setiap petani harus siapkan tanaman panganan lokal. Kami tidak sajikan makanan yang dibeli di pasar seperti kue, tetapi kami sajikan makanan yang berbahan dasar tanaman pangan lokal seperti cendol, sate ubi dan sebagainya. Ada program dari pemerintah daerah terkait dengan no day without rice (tiada hari tanpa beras). Kendalanya karena rumah kami jauh dari kebun maka kami tidak tanam di kebun, sehingga kami menanamnya di pekarangan rumah. Kami wajib tanam 50 pisang per kepala keluarga. Untuk merubah pola pikir untuk kembali ke semula maka akan cukup berat. Jika pakai sistem paksaan juga kurang pas. Cara yang paling efektif yaitu bagaimana dia kenyang dulu, termasuk kembangkan bermacam pangan lokal, sehingga kalau cuaca lagi ekstrim maka kita dapat mensiasati kelaparan. Sekarang kita harus sadarkan dan yakinkan diri masyarakat lewat perenungan pembangunan seperti: (1) sadar diri bahwa saya miskin; (2) percaya diri bahwa saya mampu; (3) menganggap bantuan dari pihak lain sebagai pelengkap atau perangsang; (4) merasa diri mempunyai modal dasar seperti tenaga, tanah, bibit atau benih dan modal uang sesuai dengan kemampuan”.

Senada dengan penuturan bapak Bimbu W ohangara, maka

Kalikit Landjamara

12juga menyebut:

“Kalau mau menghasilkan segala sesuatu maka kita harus kerja keras. Ada petuah nenek moyang yang menyebut

amahu rara na parikku (tajak itu adalah emas). Jika ada

parikku (tajak), tetapi kita tidak memanfaatkannya maka akan sia-sia. Istrimu adalah tanah. M engapa demikian? Karena dengan memanfaatkan dan mengolahnya maka kita akan bisa bertahan hidup darinya dengan menghasilkan hasil-hasil bumi. Kita harus keluar air keringat baru kita bisa ‘menikmati’ segala berkat Tuhan. Ketika saya jual hasil usaha

sendiri maka kita akan lebih menikmatinya. Untuk mendapatkan segala sesuatu maka kita harus kerja keras dan tabah. Dewasa ini kalau kita kurang usaha maka kita akan sengsara, sedangkan yang giat berusaha maka hidupnya akan sejahtera”.

Dari penuturan bapak Bimbu W ohangara dan Kalikit

Landjamara tergambar bahwa rendahnya etos kerja generasi muda di

M batakapidu menjadi sebuah tantangan dalam pembangunan di desa

M batakapidu. Seharusnya para generasi muda dapat mencurahkan

sebagian waktu mereka untuk bekerja membantu orang tua di kebun.

Artinya ada alokasi penggunaan waktu yang lebih tepat dari pada

mencurahkan waktu mereka untuk berkumpul dengan teman-teman di

W aingapu untuk mengkonsumsi minuman keras.

Ada beberapa petuah dari para leluhur yang dapat dijadikan

sebagai bahan perenungan oleh generasi muda di M batakapidu. Bapak

Bimbu W ohangara

13menyebut ada petuah yang mengajarkan

namunya

na kabbiala punggu ai, parikku butta rumba

(ingat parang potong kayu

dan tajak cabut rumput) dan

namunya na karunggu panni manu, utta

uhu wei

(ingat jagung untuk makanan ayam dan dedak padi untuk

makanan babi)”. M akna dari petuah ini adalah bagaimana orang

M batakapidu secara sadar dan bertanggungjawab terhadap lahan yang

ada agar dimanfaatkan demi menunjang kehidupan yang akan datang

dan jika bangun pagi maka babi, ayam dan ternak lainnya harus diberi

makan. Sebelum dapat menyediakan jagung, ubi kayu dan sebagainya

untuk pakan ternak maka dia harus berusaha di kebun dengan

menanam tanaman panganan lokal. inilah petuah yang menunjang

pembangunan untuk masa depan anak.

Dari penuturan bapak Umbu Ngguti Nggandung, Alexander

Viktor Umbu Retangu, Yacob Tanda, Bimbu W ohangara, Kalikit

Landjamara dan temuan M akambombu tergambar bahwa untuk terus

mendukung keberlanjutan dari tiga lumbung di desa M batakapidu

maka orang M batakapidu perlu menjunjung tinggi etos kerja, gotong

83

royong dan kolektivitas, sehingga dapat menjadi dasar pijak dalam

proses pembangunan pedesaan khususnya di M batakapidu. Hal ini

sejalan dengan temuan Foni (2002) yang menyebut jika merasa sebagai

bagian dari komunitas Atoni Pah M eto maka seseorang harus bekerja

keras, bersungguh-sungguh, tekun, terbuka, jujur, loyal dan

bertanggungjawab.

Sistem Ketahanan Pangan Orang M batakapidu

Lumbung yang diusahakan oleh orang M batakapidu sejatinya

menggambarkan konstruksi bahwa semakin kuatnya kolektivitas yang

menggambarkan relasi diantara orang M batakapidu, sedangkan

ketahanan pangan merupakan

trickle down effect

dari fondasi tersebut.

Sistem ketahanan pangan orang M batakapidu dapat digambarkan

sebagai berikut:

Sistem ketahanan pangan ini berbeda dengan dengan bangunan

ketahanan pangan masyarakat W unga yang ditemukan oleh Palekahelu

Gambar 25. Sistem Ketahanan Pangan Orang Mbatakapidu

Ketahanan Pangan

Lumbung di Kebun

Ubi Kayu

Petatas

Iwi

Litangu

Luwa

Ubi Keladi

Pisang

Pepaya

Dan sebagainya

Lumbung di Hindi

Jagung

Sorgum

Kacang Tanah

Kacang Hijau

Padi

Dan sebagainya

Lumbung di Pohon

Jagung

(2010 : 215) yang menyebut kehidupan yang berkelanjutan ditopang

oleh empat pilar seperti produksi pangan sendiri, mengambil dari alam,

dagang dan bantuan. Ini tentu masih mengambarkan perilaku orang

yang masih tergantung pada pemerintah. Seharusnya masyarakat harus

dapat mempertahankan eksistensi dan mengaktualisasikan diri mereka

dengan jalan kemandirian yang memanfaatkan pengetahuan lokal

tradisional yang dimiliki dan tentunya didasari atas nilai-nilai filosofi

yang menopang pembangunan.

M emilih Bibit Kehidupan: Jagung H arapan Vs Bisma

Orang M batakapidu berpandangan bahwa salah satu faktor yang

mempengaruhi hasil panen adalah dalam hal pemilihan bibit jagung.

Sejak jaman leluhur sampai saat ini di kalangan orang M batakapidu

mengenal 2 jenis bibit jagung yaitu jagung lokal yang merupakan bibit

hasil pemuliaan sendiri yang dikenal dengan sebutan jagung harapan

(

wataru monungu)

dan bibit jagung bantuan pemerintah yang dikenal

dengan sebutan jagung bisma (salah satu dari sekian

brand

14jagung

bantuan pemerintah yang telah dikemas sedemikian rupa di dalam

plastik dan telah dicampur dengan obat-obatan agar tidak dimakan

rayap dan serangga sejenis).

Terkait dengan hal ini, bapak Bimbu W ohangara

15menyebut:

“Di sini (M batakapidu) kami hanya gunakan bibit lokal, sedangkan di tempat lain banyak gunakan bibit jagung bisma dan sebagainya. M emanga kalau Kalau bibit unggul produksinya (hasil panen) lebih tinggi, tetapi tidak tahan lama (cepat bubuk), tetapi hasil panen dari bibit lokal ini tahan terhadap panas, tahan terhadap kekurangan air, tahan lama dan sebagainya. Bibit lokal di sini disebut dengan istilah jagung harapan (wataru monungu). Kami sudah coba berbagai cara salah satunya dengan campur hasil panen jagung bisma dengan daun jeruk tetapi sama saja atau tetap busuk Biasanya jagung ini (bisma atau hibrida) tidak memiliki rambut di bagian atas ujung tongkol jagung. Jagung yang dihasilkan bisma hanya untuk dijual, sedangkan hasil

14 Merek

85

panen dari jagung harapan digunakan sebagai bibit dansisanya dikonsumsi”.

Senada dengan penuturan bapak Bimbu W ohangara, maka Domu

W ulang,

16Karipi Njandji

17dan ibu Bompa Pihu

18juga menyebut:

“Kami selalu gunakan bibit jagung lokal yang dikenal dengan sebutan wataru monungu karena hasilnya tahan lama, sedangkan bibit bantuan pemerintah seperti jagung bisma hasilnya tidak tahan lama (cepat bubuk). Ini kami telah lakukan selama turun temurun. Hasil panen dari jagung bisma biasanya kami jual ke pasar, sedangkan hasil panen dari bibit lokal untuk di simpan sebagai benih di musim tanam yang akan dating dan sisanya kami konsumsi”.

Dari penuturan bapak Bimbu W ohangara, Domu W ulang,

Karipi Njandji dan Bompa Pihu tergambar bahwa penggunaan atas

sumber daya lokal masih sangat kental bagi orang M batakapidu.

Sebenarnya bukan masalah tahan lama atau bagusnya komoditas ini,

tetapi selebihnya ada hasrat dan kemauan secara komunal untuk

mempertahankan nilai-nilai lokal peninggalan leluhur yang hampir

tergerus oleh perkembangan jaman.

Rotu

: Konsensus Yang Tergadaikan

Orang M batakapidu merupakan pelaku ekonomi skala kecil yang

mencurahkan sebagian waktunya untuk berternak ayam, babi,

kambing, sapi, kuda, kerbau dan ternak lainnya. Terkait dengan

perilaku berternak orang M batakapidu, peneliti menemukan sebuah

model yang sejak turun-temurun dijalankan oleh orang M batakapidu

yang dikenal dengan sebutan

rotu.

Berikut adalah penuturan dari

beberapa informan terkait dengan perilaku berternak orang

M batapidu.

Terkait dengan hal ini, bapak Yacob Tanda

19menyebut:

“Rotu merupakan warisan leluhur manusia Sumba. Rotu

mengandung makna adanya upaya untuk melestarikan eksistensi dari ternak dengan melawan rasa serakah (greed)

untuk menggunakan ternak sebagai obyek dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial seseorang. Rotu akan dapat terjadi ketika ada kesepakatan (konsensus) di dalam komunitas masyarakat, sehingga dapat dikatakan rotu

bersifat lokalistik. Artinya ternak akan dibiarkan berkembang sesuai dengan waktu yang telah disepakati, sehingga populasi ternak menjadi terjaga dan bertambah dari segi kuantitas. Inilah yang merupakan titik awal dari keberlanjutan (sustainability). Kalau dalam konteks perikanan (danau dekat laut) ini disebut dengan istilah mihi parotu, di mana kita tidak boleh menangkap ikan dengan sembarangan dan biasanya setelah satu atau 2 tahun baru akan dilakukan penangkapan ikan secara massal oleh penduduk setempat. Hadirnya modernisasi lewat pergeseran peradaban dunia membuat nilai-nilai lokal seperti rotu

menjadi luntur dan ditinggalkan oleh orang M batakapidu”.

Senada dengan penuturan bapak Yacob Tanda, maka Alexander

Viktor Umbu Retangu

20juga menyebut:

“Sistem rotu merupakan peninggalan leluhur yang sangat mendukung keberlanjutan ternak. M isalnya: jika kita memiliki beberapa ekor ternak, meskipun ada urusan kematian sekalipun maka ternak tersebut tidak akan digunakan. Saat ini sudah nilai-nilai sudah mulai bergeser di mana, kuda atau sapi atau kerbau yang masih dalam rahim induknya saja sudah dijual, jagung yang belum siap dipanen maka sudah di petik untuk dikonsumsi dahulu, ayam belum besar maka sudah dipotong atau sudah dijual dan begitu juga dengan ternak lainnya. Inilah sebuah bentuk ketidaktaatan orang M batakapidu. Sebenarnya ada petuah yang harus direnungkan yaitu pa mbotu nya limma, pa mbotu nya eti. Artinya aset tidak digunakan secara sembarangan. Ada ketaatan untuk menjaga aset seperti ternak, kecuali kalau sudah tidak produktif atau ternaknya mengalami cacat fisik baru dijual atau dikonsumsi”.

87

Hal ini juga diperkuat oleh penuturan bapak Yohanis Hina Lalu

Panda

21dan Karipi Njandji

22yang menyebut:

“Dulu kami memiliki 1 ekor kerbau betina dan kerbau ini kami lepas ditengah-tengah kawanan kuda. Saat itu dengan sistem rotu kerbau tersebut berkembang biak dan mencapai ratusan ekor. Artinya kerbau - kerbau tersebut jarang dijual dan jarang digunakan untuk kepentingan belis maupun adat adat. Kalau mau dipotong untuk dikonsumsi maka masih dipikirkan lagi, kecuali dipotong yang sudah tidak produktif lagi. Inilah prinsip hidup hemat yang diwariskan oleh leluhur. Saat ini hampir tidak ada lagi sistem rotu karena terjadi pergeseran nilai, di mana kebutuhan hidup mengalahkan nilai-nilai yang ada. Contoh: pada tahun 2013 saya terpaksa menjual kuda kepada kepala desa M batakapidu karena saya harus memenuhi kebutuhan yang mendesak. W aktu itu kuda masih di padang penggembalaan bersama kawanan ternak lainnya, tetapi saya sudah terima dimuka uangnya karena saya sangat membutuhkan uang. Tahun 90-an pemerintah 90-anjurk90-an pada kami agar tidk menjual ternak, tetapi yang dijual hanya ternak yang tidak produktif. Ini merupakan sebuah bentuk campur tangan pemerintah untuk menjaga populasi ternak. Ketika dipadukan dengan sistem rotu yang ada maka akan semakin menunjang pembangunan berkelanjutan. Berbeda dengan saat ini, ternak masih di perut sudah di jual dan minta dibayar di muka. Ini tentu menuju pada masyarakat yang konsumtif”.

Dari penuturan bapak Yacob Tanda, Alexander Viktor Umbu

Retangu, Yohanis Hina Lalu Panda dan Karipi Njandji tergambar

bahwa

rotu

merupakan sebuah

nilai lokal yang mengajarkan betapa

pentingnya menjaga populasi ternak, sehingga tidak mengakibatkan

ternak menjadi punah di tanah M batakapidu. Kesepakatan atau

konsensus di dalam suatu komunitas menjadi salah satu faktor utama

untuk menjaga eksistensi ternak. Saat ini nilai-nilai ini hampir punah

dan tinggal kenangan karena semakin tergerus oleh jaman. Hegemoni

uang melalui kebutuhan dan keinginan serta lemahnya peran

kelembagaan adat yang membuat sulitnya menghasilkan sebuah

konsensus menjadi faktor pemicu tidak dilaksanakan lagi sistem

rotu.

Yuwono (2013 : 3) menyebut perlunya membedakan kebutuhan

dan keinginan. Pembedaan ini berkaitan erat dengan konsep

kecukupan. Dalam konteks orang M batakapidu, sering mereka tidak

bisa lagi membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Artinya

mereka menganggap keinginan sebagai kebutuhan, sehingga

kebutuhannya menjadi tidak terbatas. Contoh: ketika sang anak tidak

sekolah sampai tamat SM P atau SMA, namun dia membutuhkan

sepeda motor maka ternak yang dimilikinya akan dijual untuk

membeli atau kredit motor. Artinya terjadi alokasi sumber daya yang

tidak tepat. Seharusnya uang hasil penjualan ternak dipakai untuk

biaya sekolah dan bukan untuk tujuan konsumtif. Di sisi lain,

munculnya

alat

transportasi

seperti

kendaraan

bermotor

mengakibatkan berkurangnya perhatian alokasi waktu generasi muda

untuk menggembalakan ternak. Di mana sebagian besar waktu mereka

dicurahkan untuk jalan-jalan di kota W aingapu dan tidak memiliki

faedah.

Sosrodihardjo (1987 : 110) menyebut kehadiran uang dalam

masyarakat tradisional berdasarkan atas pertukaran jasa membuat nilai

tradisional diterapkan dalam situasi yang rasional. Dalam kaitannya

dengan penelitian ini, ketika orang M batakapidu diperhadapkan dalam

kondisi di mana mereka membutuhkan uang sebagai alat pertukaran

yang sah maka salah satu keputusan yang diambil yaitu dengan

menjual ternak. Artinya alokasi sumber daya yang dilakukan harus

secara tepat, sehingga penggunaannya bukan untuk tujuan konsumtif.

89

Antara Rasionalitas dan Optimisasi

Kegiatan produktif lainnya yang dilakukan oleh orang

M batakapidu yaitu dengan menjadi pedagang. Kegiatan berdagang

biasanya dilakukan di pasar maupun dengan membuka kios di rumah.

Produk yang di jual pun sangat bervariasi mulai dari rokok, makanan

ringan (

snack),

beras, kopi, gula, teh, telur ayam kampung, buah dan

bunga pepaya, tikar, arang, jagung bulir, pisang, ubi kayu, ubi keladi

dan sebagainya. Berikut adalah penuturan dari beberapa informan

terkait dengan perilaku berdagang mereka.

Ibu Elisabeth Tinggi Nalu

23menyebut :

“Di kios terdapat 1 unit alat penggilingan jagung yang saya beli pada tahun 2009. Saya jual wataru (jagung) dengan harga Rp 5.000,- per kg. Jagung ini saya dapatkan dari hasil penggilingan jagung. Kalau ada yang giling jagung maka hanya akan dipotong jagungnya dan tidak menggunakan uang. Kalau yang digiling 10 kg maka saya hanya potong 1 hingga 1,5 kg saja (musim rimbangu atau paceklik dan hanya untuk sampai bulan Juli), sedangkan kalau musim panen saya potong 2 kg. Saya tidak pernah beli dari orang atau dengan kata lain saya hanya jual jagung yang didapat dari hasil giling. Kemarin saat bulan M ei saya jual 500 kg dan saya dapat Rp 2.500.000,-. Hal ini saya lakukan karena kebiasaan yang terjadi bahwa pada bulan Juli atau Agustus jagung menjadi yubuku (bubuk) atau busuk. Sekarang kalau selama 2 minggu atau 3 minggu saya bisa dapat 20 atau 30 kg jagung. Saya jual rokok seharga Rp 15.000,- dan untungnya Rp 6.000,- per bungkus”.

Dari penuturan ibu Elisabeth Tinggi Nalu tergambar bahwa ada

kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari

kegiatan berdagang yang digeluti, sehingga Yuwono (2013 : 4)

menyebut keinginan yang sudah menyatu dalam kebutuhan adalah

awal dari keserakahan. Keinginan untuk membentuk pola pikir dalam

benak seseorang.

Pertama, keinginan itu akan diupayakan untuk

dipenuhi, bagaimanapun caranya. Semua daya diarahkan untuk

memenuhi keinginannya itu.

Kedua, upaya untuk memenuhi

keinginan itu membentuk egoisme dalam dirinya. Ia akan

mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan yang lainnya

(sosial, kelembagaan dan sebagainya).

Ketiga, ketika orang sudah

mengedepankan egoisme maka terbentuklah keserakahan (

greedy)

dalam dirinya. Orang tidak lagi memiliki kepedulian terhadap apapun

dan kepentingan dari siapapun. Hal inipun dipertegas oleh Smith

(1759: 308 - 310, dalam Skousen 2006 : 46) yang tidak setuju dengan

pandangan M endeville, yang menyatakan bahwa kemajuan ekonomi

bisa dicapai melalui keserakahan, ketamakan dan cinta diri tanpa

kendali.

Berbeda dengan penuturan ibu Elisabeth Tinggi Nalu, maka

Dorce K. Tamar

24menyebut:

“Saya buka usaha kios dengan modal seadanya dan juga bantuan dari simpan pinjam yang diberikan oleh desa. Saya jual beras, rokok, makanan ringan (snack) dan sebagainya. Kalau rokok per bungkus seharga Rp 12.000,- maka saya jual kembali dengan Rp 14.000,- sedangkan kalau harga di pasar seharga Rp 6.000,- maka saya akan jual Rp 7.000,-. Saya tidak terlalu ingin untuk mendapatkan untung banyak. Saya sesuaikan dengan kekuatan ekonomi pembeli. Harga yang saya tetapkan sangat rasional. Orang tua saya dulu mengajarkan bahwa tidak boleh menyusahkan sesama, karena kami semua ini bersaudara atau makanlah secukupnya dan jangan makan melampaui kebutuhan”.

Senada dengan penuturan ibu Dorce K. Tamar, maka Tonda

M bitu

25juga menyebut:

“Saya menjual barang-barang kebutuhan pokok di kios, tetapi harga yang saya tetapkan relatif murah, karena saya tidak mau mengambil keuntungan dengan cara tidak adil. Contoh: kalau rokok Gatra di toko seharga Rp 4.000,- maka saya jual seharga Rp 6.000,-. Hal ini saya sesuaikan dengan daya beli dari orang desa. M otif saya membuka usaha ini bukan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi bagaimana lewat usaha ini mampu memenuhi kebutuhan orang desa. Sejak kecil saya diajarkan oleh orang tua bahwa

91

mengambil keuntungan di tengah kesusahan orang lainmerupakan suatu tindakan yang sangat tercela. Hal inilah yang selalu kami jalankan secara turun temurun di dalam keluarga”.

Ibu Adriana Dai Ngana

26juga menyebut:

“Saya selama ini berdagang di pasar inpres Matawai. Saya harus bangun jam 04 pagi dan harus menempuh perjalanan dengan jalan kaki menelesuri hutan agar dapat tiba di kompleks rumah desa untuk dapat bertemu dengan tukang ojek yang dapat membonceng saya ke pasar inpres. Biaya jasa ojek yang harus saya bayar untuk pulang pergi adalah Rp 20.000,-. Barang-barang yang saya jual berupa makanan pokok, mulai dari telur ayam kampung, bunga pepaya, kelapa, sirih dan sebagainya. Telur saya jual 4 butir seharga Rp 10.000,- atau 7 butir seharga Rp 20.000,-. Saat musim hujan yang kami jual walla kadjawa (bunga pepaya). 1 kantung seharga Rp 1.500,- atau Rp 2.000,- sedangkan 3 kantung saya jual dengan harga Rp 5.000,-. Kalau musim hujan 4 kantung saya jual dengan harga Rp 5.000,-. M engapa demikian? Karena pada musim hujan orang sudah tanam banyak pohon papaya dan pada saat yang sama harga telur naik karena jelang natal dan tahun baru di mana 3 butir saya jual dengan harga Rp 10.000,-. Kalau kelapa saya jual 6 buah seharga Rp 10.000,-, kalau sirih 1 ikat seharga Rp 5.000,-, kadang 3 ikat saya jual dengan harga Rp 10.000,-. Keuntungan yang saya terima pun tidak seberapa karena harus dikurangi dengan jasa ojek. Prinsip berdagang saya adalah bagaimana barang dagangan saya bisa laku dan tidak merugikan pembeli dengan cara menipu. Sejak turun-temurun terutama di dalam keluarga kami selalu diajarkan tentang nilai-nilai kejujuran. Bahwa mengambil keuntungan dari sesama dengan cara menipu itu sangat tabuh, sehingga mempengaruhi saya dalam menentukan harga. Kita akan mendapat kebaikan kalau kita berbuat baik kepada sesama”.

Dari penuturan ibu Dorce K. Tamar, Tonda M bitu dan Adriana

Dai Ngana tergambar bahwa bahwa ada nilai-nilai tertentu yang

mengatur perilaku orang M batakapidu dalam berdagang seperti tidak

mengambil keuntungan dengan cara menipu, kejujuran dan solidaritas.

Namun, masih ada juga pedagang yang mengedepankan keuntungan

dari pada kepentingan orang banyak. W alaupun ia bertindak secara

rasional dalam konteks ekonomi, tetapi harus ada unsur etika yang

menjadi pertimbangannya, sehingga keputusannya dalam menentukan

harga tidak merugikan orang lain.

Sejak jaman dahulu orang M batakapidu sangat familiar dengan

prinsip hidup hemat. Contoh: dalam hal berdagang, orang

M batakapidu selalu taat untuk tidak menggunakan uang tersebut

sebelum uang itu tiba di rumah, tetapi saat ini nilai-nilai ini semakin

luntur, sehingga bapak Umbu Ngguti Nggandung, Yohanis M baku

Lalu Panda dan Petrus Babu Eha menyebut:

27“Jaman dulu, kalau dapat uang hasil jualan maka pulang di rumah tidak boleh langsung habiskan uang itu, tetapi bawa pulang uang dan tidak boleh satu sen dari uang tersebut keluar. Akan tetapi, terlebih dahulu harus potong ayam dan sembayang baru boleh gunakan uang tersebut. M aksudnya agar uang itu diberkati dan agar uang ini jangan asal keluar. Berbeda dengan saat ini, ketika selesai berdagang di pasar maka uang tersebut akan habis untuk dibelanjakan dan tidak sampai ke rumah lagi, terkadang uang tersebut digunakan untuk membeli minuman keras dan diminum bersama dengan teman-teman mereka di pasar inpres maupun dengan kerabatnya di rumah. Inilah satu bentuk ketidaktaatan orang M batakapidu. Nilai-nilai yang yang sudah ada sejak dahulu kala mulai dilupakan dan semakin luntur”.

Dari penuturan Umbu Ngguti Nggandung, Yohanis M baku Lalu

Panda dan Petrus Babu Eha tergambar bahwa telah terjadi pergeseran

nilai yang membuat orang M batakapidu menjadi tidak taat. Keinginan

telah berubah menjadi kebutuhan, sehingga mereka pun semakin

konsumtif.

Dari penuturan ibu Elisabeth Tinggi Nalu, Dorce K. Tamar,

Tonda M bitu, Adriana Dai Ngana, Umbu Ngguti Nggandung, Yohanis

M baku Lalu Panda dan Petrus Babu Eha tergambar bahwa variasi dari

orientasi berdagang dituntun oleh insting ekonomi dan etika, sehingga

93

Yuwono (2013 : i) menyebut optimisasi sebagai kata kunci dari

perilaku ekonomi hanya dapat dilakukan dengan memilih dengan tepat

satu dari berbagai pilihan berdasarkan kaidah-kaidah yang bernalar,

tanpa meninggalkan etika, sehingga setiap keputusan berperilaku

ekonomi dapat berjalan secara benar.

Antara Bargaining dan Resiprositas

Keadilan bagi masyarakat lokal tradisional tercermin di dalam

sistem moralitas pertukaran, tatanan peringkat pertukaran barang dan

jasa dan transaksi berdasarkan resiprositas. Persoalan yang sering

menimpa masyarakat lokal tradisional khususnya orang M batakapidu

adalah terkait dengan

bargaining

dan resiprositas, sehingga bapak

Yacob Tanda

28menyebut:

“Awal tahun 2014 ada seorang pengusaha asal Bali yang datang untuk membeli pisang di orang M batakapidu. Pengusaha ini hanya butuh 400 tandan pisang dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp 20.000,- untuk 1 tandan pisang. Orang M batakapidu mulai mengumpulkan pisang mereka dan ternyata mencapai 800-an tandan. Akhirnya di sini terjadi kelebihan persediaan (over lot). Akibatnya ada banyak pisang yang tidak terjual. Di sini, bergaining penjual (orang M batakapidu) menurun, sedangkan bargaining dari pembeli (pengusaha) menjadi kuat. Hal inilah yang menjadi awal mula pengusaha mulai membeli sisa pisang tadi dengan harga yang tidak wajar atau di bawah Rp 20.000,-. Contoh: satu tandan dihargai dengan Rp 6.000,- sampai Rp 10.000,-“.

Dari penuturan bapak Yacob Tanda tergambar bahwa orang

M batakapidu berpikir secara rasional di mana kalau jual ke pasar inpres

W aingapu maka pasar sudah jenuh karena harus bersaing dengan

pisang yang berasal dari Lambanapu, Kiritana dan yang diimpor dari

kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah maupun Sumba Barat Daya,

sehingga jalan satu-satunya adalah dengan menyerahkan semua sisa

pisang kepada pembeli yang berasal dari Bali. Pisang merupakan salah

satu produk yang cepat rusak dan tidak tahan lama, sehingga posisi

tawarnya pun akan semakin rendah.

Bargaining

inilah yang membuat

transaksi berdasarkan resiprositas di desa menjadi tidak seimbang.

M enabung di Tengah Kesederhanaan

Perilaku investasi orang M batakapidu berkaitan erat dengan

pemahaman untuk men-

secure

masa depan baik dalam jangka pendek

maupun jangka panjang untuk generasi berikutnya.

Terkait dengan hal di atas, bapak Bimbu W ohangara

29menyebut:

“Investasi jangka panjang yang kami lakukan adalah dengan menyediakan tanaman umur panjang masing-masing 1000 pohon bagi setiap rumah tangga. Program ini merupakan hasil kesepakatan pemerintah desa yang berasal dari aspirasi masyarakat (akar rumput) yang mewajibkan setiap rumah tangga untuk bermusyawarah bersama anggota keluarga tentang berapa target tanaman yang harus di tanam untuk semua komoditas. Contoh: 25 pohon yang saya targetkan tahun ini maka saya akan membaginya untuk masing-masing bulan. Bagaimana saya mencapai target tersebut? Lebih boleh, kalau kurang maka saya harus evaluasi diri. Harus kontrol berapa yang mati dan berapa yang hidup. Kontrol di pekarangan, sawah, kebun dan sebagainya. Setiap rumah tangga harus buat perencanaan. Setiap rumah tangga harus ada 3 lembar kartu kontrol. M isalnya 1 dibiarkan kosong (arsip), 1 diisi lalu di simpan di rumah dan 1 diisi lalu disimpan di dompet. M aksudnya untuk sekedar mengingatkan. Habis bulan baru diisi jumlah tanaman yang sudah ditanam. Kalau hanya pandiamangu (harap gampang) terus maka kapan dulu baru kita maju? Beli polibek sekian ribu saja sudah berat, tetapi jika pergi ke acara kematian atau peminangan bisa bawa malandja (pembawaan berupa kain atau sarung) yang harganya bisa mencapai jutaan ribu rupiah. Kenapa buat masa depan tidak bisa? Perencanaan ini bukan bersifat umum, tetapi sangat spesifik bagi masing-masing rumah tangga di M batakapidu. Ibarat sebuah gerobak maka harus didorong baru dia bisa jalan, kalau tidak didorong maka dia tidak akan jalan. Untuk mensukseskan program ini maka pihak pemerintah desa menghimbau para ketua rukun tetangga untuk memobilisasi masyarakat agar bekerja. Sejauh ini masyarakat selalu kooperatif dan selalu bermitra dengan

95

pemerintah desa dalam hal pengadaan bibit tanaman. Hampirseluruh kintal rumah maupun kebun penduduk telah dipenuhi dengan tanaman umur panjang”.

Berikut ini adalah catatan kecil yang berhasil dirangkum penulis

dari bapak Bimbu W ohangara, yang nantinya akan dituangkan ke

dalam kartu kontrol sesuai dengan tahun yang sedang berjalan (

current

year).

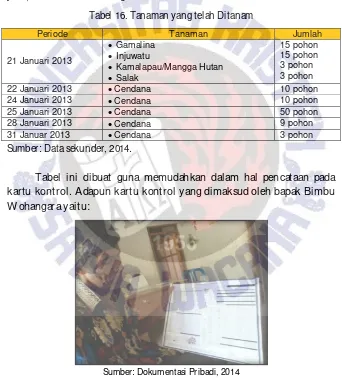

Hal tersebut dirangkum dalam tabel 16.

Tabel 16. Tanaman yang telah Ditanam

Periode Tanaman Jumlah

21 Januari 2013

Gamalina

Injuwatu

Kamalapau/Mangga Hutan

Salak

15 pohon 15 pohon 3 pohon 3 pohon

22 Januari 2013 Cendana 10 pohon

24 Januari 2013 Cendana 10 pohon

25 Januari 2013 Cendana 50 pohon

28 Januari 2013 Cendana 9 pohon

31 Januar 2013 Cendana 3 pohon

Sumber: Data sekunder, 2014

.

Tabel ini dibuat guna memudahkan dalam hal pencataan pada

kartu kontrol. Adapun kartu kontrol yang dimaksud oleh bapak Bimbu

W ohangara yaitu:

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2014

Kehadiran kartu kontrol ini sangat membantu dalam hal

monitoring dan evaluasi, sehingga dalam temuannya M akambombu

(2013 : 7 - 8) menyebut:

97

dari pemerintah desa atau orang lain yang bersangkutandapat membuktikan dengan menunjukkan kartu ini. Rangkap ketiga akan digunakan untuk diperbanyak pada tahun berikutnya jika jumlah aset yang miliki semakin banyak atau bertambah”.

M elihat kondisi orang M batakapidu yang sebagian besar masih

buta huruf maka bapak Yacob Tanda

30menyebut:

“Penggunaan belum maksimal karena banyak masyarakat yang tidak tahu tulis atau buta huruf. Jadi kita rubah caranya dengan berikan wewenang untuk mengontrol kepada para ketua RT, karena 1 RT hanya beberapa kepala keluarga saja, sehingga memudahkan dalam hal pengontrolan. Ketua RT mengetahui dengan jelas luas kebun, tanaman apa yang ditanam masyarakatnya dan sebagainya. Sekarang kita batasi untuk kontrol tanaman yang punya nilai jual tinggi. Kami menghadapi kendala di dana, sehingga tidak dapat menyadiakan papan informasi untuk diberikan pada masing-masing RT. Kami harus sediakan papan data untuk RT sangat sulit saat ini. Untuk ukuran 8 inchi harganya sudah Rp 100.000,- di mana 1 RT dapat 3 lembar papan data. Ini harus dialokasikan ke setiap RT, karena terlalu banyak item-nya maka masyarakat kewalahan mengisinya. Sekarang tinggal masyarakat lapor di RT dan RT yang menginputnya. M elihat kondisi belum tersedianya papan tersebut maka saat ini kita masih gunakan kartu kontrol yang sederhana. Kalau ini jalan maka bagus karena kita melombakan setiap warga, kalau si A tanam banyak maka akan memicu si B, si C dan sebagainya untuk berlomba dalam hal menanam. Sebagian besar masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya investasi jangka panjang, sehingga mereka telah dan mulai mengambangkan tanaman umur panjang seperti mahoni, gamalina, kaduru, sengon dan sebagainya. Pohon yang telah besar pun tidak sembarang dipotong untuk dijual maupun digunakan untuk membangun rumah. Inilah bentuk ketaatan yang mengarah pada pola hidup hemat dari orang M batakapidu”.

Terlepas dari masalah buta huruf, ternyata orang M batakapidu

tetap memiliki kesadaran untuk men-

secure

masa depan mereka,

sehingga bapak Alexander Viktor Umbu Retangu

31menyebut:

“Dalam hal investasi jangka panjang, orang M batakapidu sudah memulainya dari sejak jaman dulu kala. Contoh: salah satu warga seperti Umbu Kopa rihi yang berdomisili di Landa (arah menuju ke daerah W atu M amoha) yang menanam 70.000 pohon umur panjang seperti mahoni, gamalina (jati putih) dan sebagainya di lahannya. Inilah nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur untuk dapat dijadikan sebagai bekal jangka panjang bagi masa depan kami orang M batakapidu”.

Dari penuturan bapak Bimbu W ohangara, Yacob Tanda,

Alexander Viktor Umbu Retangu dan temuan M akambombu

tergambar bahwa ada upaya secara komunal dari orang M batakapidu

untuk berpikir tentang investasi jangka panjang. Upaya ini didukung

dengan penggunaan kartu kontrol yang diadopsi dari sebuah lembaga

pemerintah dan berhasil memicu kesadaran semua orang M batakapidu

untuk mulai menanam berbagai jenis tanaman sejak dini.

Selain investasi jangka panjang, investasi jangka pendek pun

telah menjadi perhatian utama orang M batakapidu tepatnya dalam

men-

secure

pendidikan anak, sehingga ibu Bomba Pihu

32menyebut:

“Kami para orang tua menyadari bahwa kami hanya lulusan sekolah dasar, sehingga kami mulai menyadari akan pentingnya pendidikan demi masa depan anak. Untuk mendukung masa depan anak lewat jenjang pendidikan maka masing-masing anggota (11 orang) dari kelompok rinjungu pahammu mulai memikirkan untuk mengumpulkan 1 ekor ayam betina agar saat dia bertelur maka telurnya akan dijual dan uangnya akan dimasukkan ke dalam buku rekening untuk biaya pendidikan anak. Seluruh telur ayam dijual dan uangnya akan dibagi secara merata kepada setiap anak. Saya yang biasanya menjual telur-telur ke pasar. Dari pada mengabiskan aset untuk kepentingan adat maka ada baiknya kami memikirkan masa depan anak. Karena melihat efektifnya usaha kami ini, kelompok lainnya pun mulai meniru dan melakukan hal yang sama. W alaupun hasilnya tidak terlalu besar, tetapi kami tetap percaya dan terus bekerja keras untuk mengumpulkan sebongkah harapan bagi masa depan anak kami. Inilah sebuah petuah dari para

99

leluhur yang mengajarkan pada kami bagaimana bekerjakeras demi mengejar suatu tujuan”.

Senada dengan hal di atas, ibu Karolina Konda Ngguna dan

M argaretha Takandjandji

33menyebut:

“W aktu itu kami bersepakat untuk masing-masing anggota kelompok menyiapkan 1 ekor ayam betina agar nantinya telur ayam dapat dijual untuk dilokasikan sebagai tabungan. Uang yang didapat akan dibagi secara adil untuk masing-masing anggota. Jika dalam kegiatan PKK, pada setiap bulan kami lakukan arisan tabungan anak dengan setoran Rp 25.000,- ke atas (sesuai dengan kemampuan). Sekarang tabungan anak saya sudah mencapai Rp 11.000.000,- di bank. Tabungan itu akan diblokir hingga anak lulus dari SMA. Jika arisan anak maka pertama-tama kita harus membuka rekening dan ada kesepakatan bahwa per bulan masukkan Rp 25.000,- per orang dengan perincian yang Rp 20.000,- masuk ke rekening, sedangkan sisanya yang Rp 5.000,- akan diberikan kepada penerima lot tersebut. Kami ada 40 orang, jadi 40 x Rp 5000,- = Rp 200.000,- yang akan dibagi untuk dua orang penerima lot masing-masing mendapat Rp 100.000,- sedangkan setiap bulan harus disetor ke bank Rp 20.000,- untuk masing-masing anak. Dengan adanya arisan ini pun akan menahan diri kami dalam menggunakan uang untuk hal-hal yang cenderung konsumtif. Sebaliknya, kami akan lebih bekerja keras untuk menghasilkan uang dan berhemat”.