59 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar

ANALISIS KOMPETENSI DAN PERUMUSAN TUJUAN PEMBELAJARAN BAHASA BERDASARKAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

DI SEKOLAH MENENGAH A. Pendahuluan

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumberdaya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas, antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya sangat penting untuk dilakukan sebab melalui pelatihan, guru dapat mengembangkan kompetensinya. Pemilikian kompetensi menjadi suatu keharusan bagi seseorang guru untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Atas dasar itulah, maka dianggap perlu memaknai istilah kompetensi secara jelas.

1. Tujuan Instruksional Umum

Secara umum, setelah mempelajari uraian materi tentang analisis kompetensi dan perumusan tujuan pembelajaran Bahasa berdasarkan KTSP di Sekolah Menengah, peserta diklat diharapkan dapat melakukan analisis kompetensi dan merumuskan tujuan pembelajaran Bahasa berdasarkan KTSP diSekolah Menengah.

2. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mempelajari uraian materi tentang analisis kompetensi dan perumusan tujuan pembelajaran Bahasa berdasarkan KTSP di Sekolah Menengah, peserta diklat diharapkan mampu:

a. Menjelaskan pengertian dan lima tipe kompetensi;

b. Menerapkan cara menyusun kompetensi siswa dalam pembelajaran Bahasa; c. Menulis tujuan instruksional umum;

d. Melakukan analisis instruksional;

e. Mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa; f. Merumuskan tujuan instruksional khusus.

B. Analisis Kompetensi 1. Pengertian Kompetensi

Istilah kompetensi didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai sebagai kinerja yang berpengaruh terhadap peran, perbuatan, prestasi, serta pekerjaan seseorang. Dengan demikian, kompetensi dapat diukur dengan standar umum serta dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Menurut Spencer dan Spencer (1993) kompetensi merupakan karakterisitik mendasar seseorang yang berhubungan secara timbal balik dengan suatu kritieria efektif kompetensi dan atau kecakapan terbaik seseorang dalam pekerjaan atau keadaan.

Lebih lanjut Spencer (1993) menyebutkan lima tipe kompetensi, kelima tipe tersebut adalah sebagai berikut.

a. Motif, sesuatu yang dimiliki seseorang untuk berpikir secara konsisiten atau keinginan untuk melakukan suatu aksi. Misalnya, seseorang yang mempunyai motivasi akan

60 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar

menentukan tantangan untuk drinya sendiri, kemudian bertanggung jawab untuk menghadapi tantangan tersebut dan menggunakan balikan untuk memperbaikinya. b. Pembawaan, karakteristik fisik yang merespon secara konsisten berbagai situasi atau

informasi. Misalnya, reaksi terhadap waktu dan sudut pandang yang baik adalah kompetensi bawaan dari seorang pilot pesawat empur. Kontrol emosi diri dan inisiatif merupakan respon konsisten yang lebih kompleks. Kompetensi bawaan yang dapat mengontrol emosi diri dan menumbuhkan inisiatif merupakan kompetesi dari seorang manajer yang berhasil.

c. Konsep diri, adalah tingkah laku, nilai, atau citraan (image) seseorang. Misalnya, percaya diri. Seseorang yang percaya diri akan bekerja efektif pada berbagai situasi yang berbeda.

d. Pengetahuan, adalah informasi khusus yang dimiliki seseorang. Misalnya, ahli bahasa memiliki pengetahuan tentang teori-teori kebahasaan.

e. Keterampilan, adalah kemampuan untuk melakukan tugas secara fisik dan mental. Misalnya, sastrawan memiliki pengetahuan dan kemampuan menciptakan karya sastra.

Kelima tipe kompetensi tersebut mempunyai implikasi praktis terhadap perencanaan pengembangan kemampuan siswa dalam pembelajaran.

2. Cara Penyusunan Kompetensi

Penyajian kompetensi yang baik haruslah dapat kecakapan berpikir, bekerja, dan prestasin seseorang. Dalam penyusunan kompetensi, perlu adanya perubahan penekanan pola pikir dan pola tindakan dari ”Apa yang harus dipelajari seorang siswa ke bagaimana membelajarkan siswa?” Selanjutnya, diperlukan persiapan yang memadai untuk menyusun kompetensi.

Penyusunan kompetensi tidak dapat dilakukan sekali jadi. Diperlukan perbaikan dan pemantapan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Langkah-langkah dalam menyusun kompetensi dapat dilakukan seperti berikut ini.

a. Menentukan kompetensi lulusan/hasil belajar pada akhir satu atau serangkaian pembelajaran. Gunakan kata-kata kerja dari taksonomi Bloom, Kratwohl, atau Anderson. Penentuan kompetensi perlu menjawab hal-hal berikut:

1) Isi/pengetahuan (apa yang harus diketahui siswa?)

2) Keterampilan (bagaimana cara siswa melakukan sesuatu?) 3) Sikap (bagaimana cara siswa berperilaku?)

4) Nilai (bagaimana keyakinan siswa terhadap sesuatu?)

b. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti (jelas, lugas, tegas, serta dapat dikerjakan dan dinilai) oleh siswa dan pembaca umum, termasuk guru, orangtua, dan pengambil keputusan.

c. Nyatakan target pencapaian kompetensi yang memberikan informasi tentang sejauhmana target kompetensi tersebut dapat dicapai?

d. Batasi kompetensi yang akan dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan lebih fokus.

e. Klasifikasi kompetensi yang sejenis ke dalam standar kompetensi, namun jangan memaksakan perumusan kompetensi yang terlalu sarat. Jika dianggap perlu, rumuskan kompetensi secara terpisah.

f. Koordinasikan kompetensi yang memerlukan urutan untuk menunjukkan perkembangan, kesinambungan, keutuhan, dan keberlanjutan. Tunjukkan peningkatan penguasaan kompetensi dari yang lebih mendasar ke yang rumit, dan kompleks dalam urutan yang utuh.

g. Hindari mencampurkan definisi kompetensi (apa yang siswa harus ketahui dan lakukan) dengan standar kinerja (seberapa baik) dan penilaian.

61 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar

h. Hindari anggapan untuk dapat merumuskan kompetensi secara sempurna pada tahan permulaan. Lakukan secara bertahap.

Dalam menyiapkan pembelajaran, khususnya ketika membuat silabus, guru perlu mengkaji Standar Kompetensi sebagaimana tercantum pada Standar Isi dengan memperhatikan hal-hal berikut:

(1) Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di Standar Isi;

(2) Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran; (3) Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran.

3. Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa untuk SMP

Standar Kompetensi yang tercantum dalam Standar Isi KTSP untuk SMP sesuai ruang lingkup mata pelajaran Bahasa, yaitu:

a. Mendengarkan

1) Untuk kelas VII, yaitu:

a) memahami wacana lisan melalui kegiatan mendengarkan berita b) mengapresiasi dongeng yang didengarkan

c) memahami wacana lisan melalui kegiatan wawancara d) memahami pembacaan puisi

2) Untuk kelas VIII, yaitu:

a) memahami wacana lisan berbentuk laporan b) mengapresiasi pementasan drama

c) memahami isi berita dari radio/televisi

d) memahami unsur intrinsik novel remaja (asli atau terjemahan) yang dibacakan 3) Untuk kelas IX, yaitu:

a) memahami dialog interaktif pada tayangan televisi/siaran radio b) memahami wacana sastra jenis syair melalui kegiatan mendengar syair c) memahami isis pidato/khotbah/ceramah

d) memahami wacana sastra melalui kegiatan mendengarkan pembacaan kutipan/sinopsis novel

b. Berbicara

1) Untuk kelas VII, yaitu:

a) mengungkapkan pengalaman dan informasi melalui kegiatan bercerita dan menyampaikan pengumuman

b) mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui kegiatan bercerita

c) mengungkapkan pikiran dan perasaan informasi dan pengalaman melalui kegiatan menanggapi cerita dan bertelepon

d) mengungkapkan tanggapan terhadap pembicaraan cerpen 2) Untuk kelas VIII, yaitu:

a) mengungkap berbagai informasi melalui wawancara dan presentase laporan b) mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan bermain peran

c) mengemukakan pikiran, perasaan, dan informasi melalui kegiatan diskusi dan protokoler

d) mengapresiasi kutipan novel remaja (asli atau terjemahan) melalui kegiatan diskusi

3) Untuk kelas IX, yaitu:

a) mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk komentar dan laporan

b) mengungkapkan kembali cerpen dan puisi dalam bentuk yang lain c) mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam pidato/diskusi d) mengungkapkan tanggapan terhadap pementasan drama

62 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar

c. Membaca

1) Untuk kelas VII, yaitu:

a) memahami ragam teks nonsastra dengan berbagai cara membaca b) memahami isi berbagai teks bacaan sastra dengan membaca

c) memahami wacana tulis melalui kegiatan membaca intensif dan membaca memindai

d) memahami wacana sastra melalui kegiatan membaca puisi dan buku cerita anak 2) Untuk kelas VIII, yaitu:

a) memahami ragam wacana tulis dengan membaca memindai, membaca cepat b) memahami teks drama dan novel remaja

c) memahami ragam wacana tulis dengan membaca ekstensif, membaca intensif, dan membaca nyaring

d) memahami buku novel remaja (asli atau terjemahan) dan antologi puisi 3) Untuk kelas IX, yaitu:

a) memahami ragam wacana tulis dengan membaca intensif dan membaca memindai

b) memahami wacana sastra melalui kegiatan membaca buku kumpulan cerita pendek (cerpen)

c) memahami ragam acana tulis dengan membaca ekstensif. Membaca intensif, dan membaca cepat

d) memahami novel dari berbagai angkatan d. Menulis

1) Untuk kelas VII, yaitu:

a) mengungkapkan pikiran dan pengalaman dalam buku harian dan surat pribadi b) mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pengalaman melalui pantun dan

dongeng

c) mengungkapkan berbagai informasi dalam bentuk narasi dan pesan singkat d) mengungkapkan keindahan alam dan pengalaman melalui kegiatan menulis

kreatif puisi

2) Untuk kelas VIII, yaitu:

a) mengungkapkan informasi dalam bentuk laporan, surat dinas, dan petunjuk b) mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam menulis kreatif naskah drama c) mengungkapkan informasi dalam bentuk rangkuman, teks berita, slogan/poster d) mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam puisi bebas

3) Untuk kelas IX, yaitu:

a) mengungkapkan informasi dalam bentuk iklan baris, resensi, dan karangan b) mengungkapkan kembali pikiran, perasaan, dan pengalaman dalam bentuk cerita

pendek

c) mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk karya ilmiah sederhana, teks pidato, surat pembaca

d) menulis naskah drama

Selanjutnya, guru dharapkan dapat mengembangkan sejumlah indikator pencapaian untuk setiap kompetensi dasar. Indikator pencapaian ialah karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda, perbuatan, atau respons, yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa itu telah memiliki kompetensi dasar tertentu.

63 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar

C. Perumusan Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran (instructional objective) adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembel-ajaran tertentu. Pengertian lain menyebutkan, tujuan pembelpembel-ajaran adalah pernyataan mengenai keterampilan atau konsep yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa pada akhir priode pembelajaran (Slavin, 1994). Tujuan pembelajaran merupakan arah yang hendak dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi spesifik, aktual, dan terukur sesuai yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu.

Penyusunan tujuan pembelajaran merupakan tahapan penting dalam rangkaian pengembangan desain pembelajaran. Dari tahap inilah ditentukan apa dan bagaimana harus melakukan tahap lainnya. Apa yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran menjadi acuan untuk menentukan jenis materi, strategi, metode, dan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Tanpa tujuan yang jelas, pembelajaran akan menjadi kegiatan tanpa arah, tanpa fokus, dan menjadi tidak efektif.

Perumusan tujuan pembelajaran yang baik perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Berikut dikemukakan beberapa ketentuan dan pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam rangka perumusan tujuan pembelajaran tersebut.

1. Taksonomi Tujuan Pembelajaran

Taksonomi adalah usaha pengelompokan yang disusun dan diurut berdasarkan ciri-ciri tertentu. Taksonomi tujuan pembelajaran, dengan demikian, merupakan usaha mengelompokkan tujuan pembelajaran dalam susunan dalam urutan berdasarkan ciri yang dikandungnya.

Taksonomi tujuan pembelajaran, menurut Suciati (2001), diperlukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Perlu adanya kejelasan terminologi tujuan yang digunakan dalam tujuan pembelajaran Bahasa sebab tujuan pembelajaran tersebut berfungsi untuk memberikan arah kepada proses belajar dan untuk menentukan perilaku yang diangap sebagai bukti hasil belajar Bahasa pada setiap tingkatan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah.

b. Sebagai alat yang akan membantu guru dalam mendeskripsikan dan menyusun tes, teknik penilaian, dan pelaksanaan evaluasi hasil belajar Bahasa di Sekolah Menengah.

Sejumlah ahli telah menyusun taksonomi untuk tujuan pembelajaran. Di antara ahli tersebut, yaitu Bloom, Gagne, Merril, Krathwohl, Martin dan Briggs, ataupun Gerlach dan Sullivan. Masing-masing ahli mempunyai kriteria pengelompokkan sendiri. Namun demikian, umumnya ahli tersebut sepakat bahwa taksonomi tujuan pembelajaran terbagi atas tiga kawasan utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.

a. Tujuan Kognitif

Tujuan kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir. Ini mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, seperti mengingat, sampai pada kemampuan yang tinggi, seperti kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa menghubungkan dan menggabungkan gagasan, metode atau prosedur yang telah dipelajari untuk memecahkan suatu masalah.

Bloom mengelompokkan tujuan kognitif ke dalam enam kategori. Keenam kategori ini diasumsikan bersifat hirarkis, yang berarti tujuan pada level tinggi dapat dicapai hanya apabila tujuan pada level lebih rendah telah dikuasai. Taksnomi perilaku keenam tujuan kognitif tersebut dikemukakan pada Tabel 1 berikut ini.

64 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar

Tabel 1 Taksonomi Perilaku dan Contoh Kata Kerja Operasional Tujuan Kognitif

No. Taksonomi Perilaku Kemampuan Internal Kata-kata Kerja Operasional 2.

Pengetahuan Mengatahui...

Misalnya: istilah, kata benda, kata kerja (1) mengidentifikasikan (2) menyebutkan (3) menunjukkan (4) memberi nama (5) menyusun daftar (6) mengarisbawahi (7) menjodohkan (8) memilih (9) memberikan defenisi (10) menyatakan 3. Pemahaman Menerjemahkan Menafsirkan Memperkirakan Menentukan ...

Misalnya: metode, prosedur

(1) menjelaskan (2) menguraikan (3) merumuskan (4) merangkumkan (5) mengubah (6) memberikan contoh tentang Memahami ...

Misalnya: konsep, kaidah, prinsip, kaitan antara fakta dan isi pokok

(7) menyadur (8) meramalkan (9) menyimpulkan (10) memperkirakan (11) menerangkan Mengartikan Menginterpretasikan ... Misalnya: tabel, grafik, bagan

(12) menggantikan (13) menarik kesimpulan (14) meringkas (15) mengembangkan (16) membuktikan 4.

Penerapan Memecahkan masalah

Membuat bagan dan grafik Menggunakan ...

Misalnya: metode/prosedur, konsep, kaidah, prinsip

(1) mendemonstrasikan (2) menghitung (3) memperhitungkan (4) membuktikan (5) menunjukkan (6) melengkapi (7) menyediakan (8) menyesuaikan (9) menemukan 5.

Analisis Mengenali kesalahan

Membedakan ...

Misalnya: fakta dari interpretas data dan kesimpulan

(1) memisahkan (2) menerima (3) menyisihkan (4) menghubungkan Menganalisis ...

Misalnya:struktur dasar, bagian-bagian, hubungan (1) Memilih (2) Membandingkan (3) Mempertentangkan (4) Membagi (5) membuat digram/skema (6) menunjukan hubungan

65 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar

c.

Sintesis Menghasilkan ...

Misalnya: klasifikasi, karangan, kerangka teoritis 1) mengategorikan 2) mengkombinasikan 3) mengarang 4) menciptakan Menyusun ...

Misalnya: rencana, skema, program kerja 5) mendesain 6) mengatur 7) menyusun kembali 8) merangkaikan 9) menghubungkan 10) menyimpulkan 11) merancangkan 12) membuat pola 13) menyajikan d.

Evaluasi Menilai berdasarkan normal

internal ....

Misalnya: hasil karya seni, mutu

karangan, mutu ceramah, program kerja, dsb 1) memperbandingkan 2) menyimpulkan 3) mengkritik 4) mengevaluasi 5) memberi argumentasi 6) menafsirkan

Menilai berdasarkan normal

eksternal....

Misalnya: hasil karya seni, mutu

karangan, mutu ceramah, program kerja, dsb 7) membahas 8) menyimpulkan 9) memilih antara 10) menguraikan 11) membedakan 12) melukiskan Mempertimbangkan ...

Misalnya: baik-butuknya, pro-kontranya, untung-ruginya 13) mendukung 14) menyokong 15) menolak b. Tujuan Afektif

Tujuan afektif berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap yang menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Tujuan afektif mencakup kemampuan dari level paling sederhana, seperti memperhatikan suatu fenemena, sampai level paling kompleks seperti menentukan sikap berdasar hati nurani.

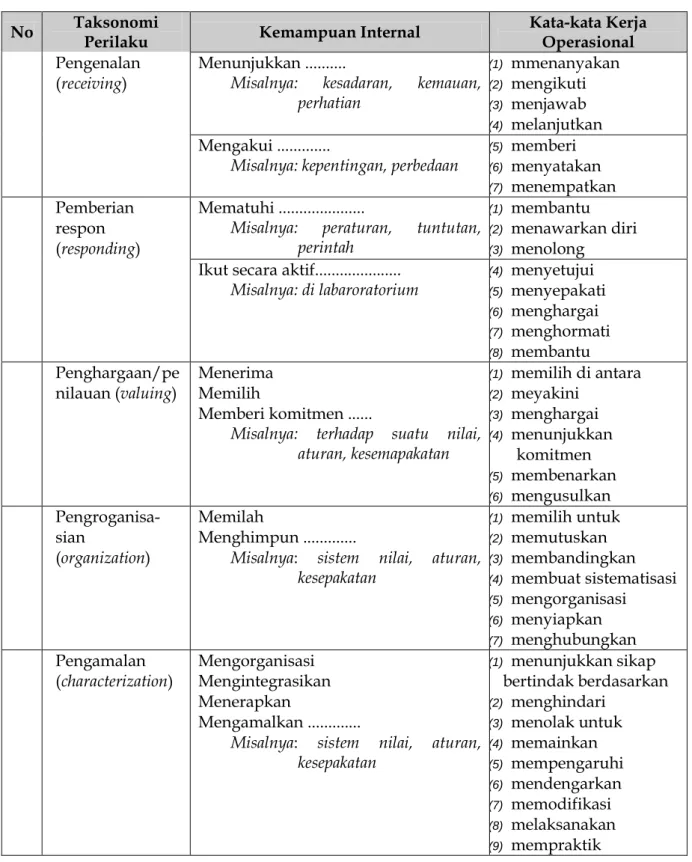

Krathwohl, Bloom, dan Masia (Suciati, 2001) mengelompokkan tujuan afektif ke dalam lima kategori. Deskripsi taksonomi kelima kategori tujuan afektif ini diurikan seperti tertera pada Tabel 2 berikut ini.

66 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar

Tabel 2 Taksonomi Perilaku dan Contoh Kata Kerja Operasional Tujuan Afektif No Taksonomi Perilaku Kemampuan Internal Kata-kata Kerja Operasional

a. Pengenalan (receiving)

Menunjukkan ...

Misalnya: kesadaran, kemauan, perhatian (1) mmenanyakan (2) mengikuti (3) menjawab (4) melanjutkan Mengakui ...

Misalnya: kepentingan, perbedaan

(5) memberi (6) menyatakan (7) menempatkan b. Pemberian respon (responding) Mematuhi ...

Misalnya: peraturan, tuntutan, perintah

(1) membantu (2) menawarkan diri (3) menolong Ikut secara aktif...

Misalnya: di labaroratorium (4) menyetujui (5) menyepakati (6) menghargai (7) menghormati (8) membantu c. Penghargaan/pe

nilauan (valuing) Menerima Memilih

Memberi komitmen ...

Misalnya: terhadap suatu nilai, aturan, kesemapakatan (1) memilih di antara (2) meyakini (3) menghargai (4) menunjukkan komitmen (5) membenarkan (6) mengusulkan d. Pengroganisa-sian (organization) Memilah Menghimpun ...

Misalnya: sistem nilai, aturan, kesepakatan (1) memilih untuk (2) memutuskan (3) membandingkan (4) membuat sistematisasi (5) mengorganisasi (6) menyiapkan (7) menghubungkan e. Pengamalan (characterization) Mengorganisasi Mengintegrasikan Menerapkan Mengamalkan ...

Misalnya: sistem nilai, aturan, kesepakatan (1) menunjukkan sikap bertindak berdasarkan (2) menghindari (3) menolak untuk (4) memainkan (5) mempengaruhi (6) mendengarkan (7) memodifikasi (8) melaksanakan (9) mempraktik c. Tujuan Psikomotorik

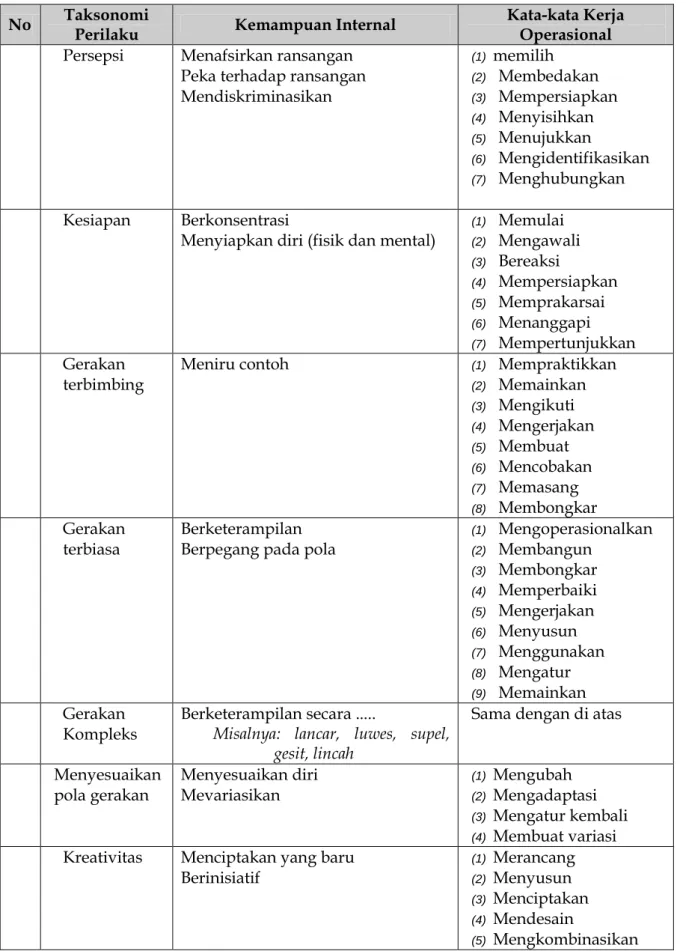

Tujuan psikomotor berorientasi pada keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh, atau tindakan yang memerlukan koordinasi antara syaraf dan otot. Perilaku psikomotor menekankan pada keterampilan neuromascular yaitu keterampilan yang bersangkutan dengan gerakan otot. Taksonomi perilaku untuk tujuan kawasan psikomotor dikelompokkan dalam enam kategori, sebagaimana tertera pada Tabel 3 berikut ini.

67 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar

Tabel 3 Taksnomi Perilaku dan Kata Kerja Operasional Tujuan Psikomotor

No Taksonomi Perilaku Kemampuan Internal Kata-kata Kerja Operasional d.

Persepsi Menafsirkan ransangan

Peka terhadap ransangan Mendiskriminasikan (1) memilih (2) Membedakan (3) Mempersiapkan (4) Menyisihkan (5) Menujukkan (6) Mengidentifikasikan (7) Menghubungkan e. Kesiapan Berkonsentrasi

Menyiapkan diri (fisik dan mental)

(1) Memulai (2) Mengawali (3) Bereaksi (4) Mempersiapkan (5) Memprakarsai (6) Menanggapi (7) Mempertunjukkan f. Gerakan terbimbing

Meniru contoh (1) Mempraktikkan

(2) Memainkan (3) Mengikuti (4) Mengerjakan (5) Membuat (6) Mencobakan (7) Memasang (8) Membongkar g. Gerakan terbiasa Berketerampilan Berpegang pada pola

(1) Mengoperasionalkan (2) Membangun (3) Membongkar (4) Memperbaiki (5) Mengerjakan (6) Menyusun (7) Menggunakan (8) Mengatur (9) Memainkan h. Gerakan Kompleks Berketerampilan secara ...

Misalnya: lancar, luwes, supel, gesit, lincah

Sama dengan di atas i. Menyesuaikan pola gerakan Menyesuaikan diri Mevariasikan (1) Mengubah (2) Mengadaptasi (3) Mengatur kembali (4) Membuat variasi j.

Kreativitas Menciptakan yang baru Berinisiatif (1) Merancang (2) Menyusun (3) Menciptakan (4) Mendesain (5) Mengkombinasikan

68 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar

2. Analisis Instruksional atau Analisis Tugas (Task Analysis)

Dalam membuat perencanaan pembelajaran, penting untuk mengetahui keterampilan atau kompetensi apa saja yang dibutuhkan dalam tugas-tugas yang akan diajarkan atau diberikan. Sebagai contoh, guru dapat meminta siswa menggunakan perpustakaan untuk menulis suatu laporan singkat mengenai suatu topik yang menarik minat. Tugas ini tampak cukup mudah, tapi perhatikan sejumlah keterampilan terpisah yang terlibat di dalamnya, yaitu:

a. mengetahui urutan abjad;

b. menggunakan katalog kartu untuk menemukan judul buku tertentu;

c. menggunakan indeks buku untuk menemukan informasi tentang suatu topik; d. menemukan ide utama untuk materi karangan;

e. merencanakan atau membuat skema laporan ringkas; f. menulis paragraf karangan;

g. mengetahui keterampilan teknis kebahasaan (seperti kapitalisasi, tanda baca, pemilihan kata-kata, dan sebagainya).

Keterampilan-keterampilan tersebut sendiri masing-masing dapat dijabarkan ke dalam sub-sub keterampilan yang lebih spesifik. Guru harus menyadari sub-sub keterampilan yang terlibat dalam suatu tugas pembelajaran untuk menjamin bahwa siswa mengetahui apa yang diperlukan untuk berhasil.

Dalam mengajarkan suatu keterampilan baru, penting bagi guru untuk mempertimbangkan semua subketerampilan yang terkait dengannya. Pikirkan semua tahapan terpisah yang terlibat dalam suatu keterampilan baru tersebut. Proses menjabarkan tugas atau tujuan menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana ini disebut dengan analisis tugas (task analysis).

Analisis tugas, atau sering pula disebut analisis instruksional, adalah proses penjabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus yang tersusun secara logis dan sistematis. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi perilaku-perlaku khusus yang dapat menggambarkan perilaku umum secara rinci. Dari susunan tersebut, dapat diketahui perlunya menempatkan perilaku khusus tertentu untuk dikuasai lebih dahulu dari perilaku lainnya, disebabkan karena perilaku tersebut:

a. kedudukannya sebagai perilaku prasyarat,

b. merupakan perilaku yang menurut urutan gerakan fisik berlangusung lebih dahulu, atau

c. merupakan perilaku yang menurut proses psikologis muncul lebih dahulu, atau secara kronologis terjadi lebih awal.

Dalam merencanakan pembelajaran, ada tiga tahap dalam proses analisis tugas yang perlu dilakukan, yaitu:

a. Mengidenifikasi keterampilan prasyarat (prerequisite skills)

Apa yang seharus siswa sudah ketahui sebelum guru mengajarkan suatu materi tertentu. Sebagai contoh, untuk pelajaran mengenai penyusunan kalimat sederhana, siswa harus lebih dahulu menguasai kata serta konsep subjek dan predikat.

b. Mengidentifikasi keterampilan komponen (component skills)

Dalam mengajarkan pelajaran tertentu, subketerampilan apa yang harus diajarkan kepada siswa sebelum mereka dapat belajar untuk mencapai tujuan yang lebih umum? Dalam contoh keterampilan menulis kalimat yang baku, misalnya, siswa perlu belajar mengenai diksi, struktur kalimat, maupun ejaan dan tanda baca. Setiap tahapan ini harus direncanakan untuk diajarkan dan dinilai selama pembelajaran.

c. Merencanakan bagaimana keterampilan komponen akan diatur dan diurut menuju keterampilan akhir.

Tahap akhir dalam analisis tugas adalah menata kembali sub-sub keterampilan menjadi keterampilan utuh yang akan diajarkan. Misalnya, siswa mungkin mempunyai diksi

69 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar

yang memadai, menuasai tanda baca, tapi ini tidak selalu berarti mereka dapat menyusun kalimat yang baku. Sub-sub keterampilan harus diintegrasikan ke dalam proses yang utuh agar siswa dapat mengerti dan mempraktikkannya.

Bila perilaku atau keterampilan umum diuraikan menjadi perilaku khusus atau sub-sub keterampilan akan terdapat empat macam susunan, yaitu hirarkis, prosedural, pengelompokan, dan kombinasi.

a. Struktur Hirarki

Struktur prilaku yang hirarkil adalah kedudukan dua perilaku yang menunjukkan bahwa salah satu perilaku hanya dapat dilakukan bila telah dikuasai perilaku yang lain. Perilaku B, misalnya, hanya dapat dipelajari bila perilaku A telah dikuasai. Ini berarti perilaku atau keterampilan A merupakan prasyarat bagi perilaku atau keterampilan B. Struktur perilaku hirarkikal dapat digambarkan dalam bentuk susunan kotak atas-bawah yang dihubungkan dengan garis vertikal, seperti pada bagan berikut ini.

b. Struktur \Prosedural

Struktur perilaku prosedural adalah kedudukan beberapa perilaku yang menunjukkan satu seri urutan penampilan perilaku, tetapi tidak ada yang menjadi perilaku prasyarat untuk yang lainnya. Walaupun kedua perilaku khusus itu harus dilakukan berurutan untuk dapat melakukan suatu perilaku umum, namun setiap perilaku itu dapat dipelajari secara terpisah. Perilaku-perilaku yang tersusun secara prosedural dilukiskan dalam kotak-kotak yang berderet ke samping dan dihubungkan dengan garis horisontal, seperti pada bagan berikut.

c. Struktur Pengelompokan

Terdapat bentuk perilaku-perilaku khusus yang saling berhubungan, namun tidak mempunyai mempunyai keterafantungan satu sama lain. Dalam keadaan seperti ini, garis penghubung antar perilaku khusus tidak diperlukan. Namun demikian, saling hubungan antar perilaku dapat digambarkan dalam bentuk pengelompokkan kotak-kotak yang dihubungkan dengan garis satu sama lain, seperti pada bagan berikut.

d. Struktur Kombinasi

Bila perilaku diuraikan menjadi perilaku-perilaku khusus, sebagian tersebar dalam bentuk struktur kombinasi antara hirarkikal, prosedural, dan pengelompokan. Sebagian dari perilaku khusus yang terdapat dalam ruang lingkup perilaku umum itu mempersyaratkan perilaku khusus lain, sebagian lainnya merupakan urutan penampilan perilaku umum dan khusus. Skema hubungan antar perilaku dalam struktur kombinasi dapat digambarkan seperti pada bagan berikut.

Perilaku A

Perilaku B

Perilaku A Perilaku B Perilaku C

Perilaku A

70 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar

2. Analisis Perilaku dan Karakteristik Awal Siswa

Perilaku keterampilan awal atau yang biasa disebut perilaku masukan (entry behavior, sub-skill), adalah level perilaku keterampilan yang telah dimiliki oleh setiap siswa terkait dengan perilaku keterampilan umum yang akan dipelajari. Dalam menghadapi tugas belajar penyusunan kalimat, misalnya, sampai di manakah pemahaman siswa terhadap keterampilan-keterampilan bawahan (sub-skills) yang menjadi prasyarat bagi tugas tersebut, seperti penguasaan diksi, unsur-unsur kalimat, ejaan dan tanda bca? Level pemahaman siswa terhadap berbagai keterampilan prasyarat tersebut perlu dikenali dengan baik, baik secara kelompok maupun secara individu. Pemahaman di antara siswa mungkin bersifat homogen (bisa homogen memadai, bisa juga homogen rendah), mungkin pula level penguasaan mereka sangat bervariasi.

Pemahaman terhadap perilaku keterampilan awal siswa terkait dengan suatu tugas belajar akan menjadi basis bagi guru dalam merancang pembelajaran yang lebih sesuai dengan kemampuan kelompok sasaran (siswa) pembelajaran tersebut. Berdasarkan hasil asesmen terhadap perilaku awal tersebut, guru dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku spesifik yang masih perlu dikembangkan dan merumuskannya sebagai tujuan pembelajaran khusus sebagai target belajar bagi siswanya. Hasil asesmen tersebut juga dapat memandu guru dalam merancang urutan dan mengelola aktivitas pembelajaran untuk membantu siswa menguasai keterampilan atau kompetensi umum yang menjadi target pembelajaran.

Sumber informasi yang dapat digunakan dalam rangka asesmen perilaku keterampilan awal siswa, antara Iain: dokumen yang tersedia, khususnya hasil belajar yang diperoleh sebelumnya, siswa itu sendiri, orang-orang yang mengetahui kemampuan kemampuan siswa tesebut. Teknik yang dapat digunakan dalam mengasesmen kemampuan awal tersebut, antara lain: dokumentasi, kuesioner, observasi, wawancara, ataupun melakukan tes diagostik secara khusus.

Di samping mengidentifikasi perilaku keterampilan awal siswa, guru juga perlu mengenali karakteristik siswa lainnya yang berhubungan dengan perilaku belajar mereka. Beberapa di antara karakterstik ini, misalnya: motivasi belajar, kemampuan dan tingkat kecerdasan, minat, kebiasaan belajar, harapan dan aspirasi siswa, maupun daya dukung lingkungan masing-masing siswa. Informasi-informasi seperti ini dapat menjadi acuan dalam menetapkan jenis perilaku sebagai target belajar, cakupan kegiatan belajar, maupun bentuk-bentuk pengalaman belajar yang dapat diberikan kepada siswa.

3. Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring

Pelaksanaan setiap kegiatan pembelajaran, menurut Joyce & Weil (1986), akan menghasilkan dua macam dampak pembelajaran, yaitu dampak instruksional (instructional effects) dampak pengiring (nurturant effects). Dampak instruksional ialah hasil belajar yang dicapai langsung dengan mengarahkan siswa pada tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dampak instruksional merupakan perilaku khusus atau kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh siswa yang terkait langsung dengan suatu topik atau pokok bahasan tertentu dari suatu mata pelajaran.

Dalam praktik penyusunan rancangan pembelajaran di sekolah, umumnya guru hanya mencantumkan rumusan tujuan pembelajaran kategori ini. Tujuan pembelajaran

Perilaku A Perilaku B Perilaku C

Perilaku A2 Perilaku B2 Perilaku C2

Perilaku B1 Perilaku C1

71 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar

khusus (TPK) ataupun indikator perilaku khusus sebagai target pencapaian hasil belajar yang dibuat guru umumnya hanya didominasi dengan rumusan yang diarahkan untuk mencapai dampak instruksional semacam ini.

Dampak pengiring ialah perilaku hasil belajar yang diperoleh siswa di luar dampak instruksional. Perilaku dampak pengiring ini terutama dihasilkan sebagai akibat terciptanya suasana atau kondisi tertentu yang dialami siswa dalam proses pembelajaran, tanpa pengarahan langsung dari guru. Setiap situasi, kondisi, pola interaksi, atau pengalaman belajar yang dialami oleh siswa dalam proses pembelajaran dapat menstimulasi berkembangnya perilaku dan sikap tertentu pada diri siswa.

Menurut Joyce dan Weil (1998), setiap pilihan model pembelajaran memiliki sintakmatik (pentahapan), sistem sosial, prinsip rekasi, dan sistem pendukung tersendiri, sehingga dapat memberi dampak pencapaian dampak instruksional dan dampak pengiring yang berbeda pula. Penerapan model pembelajaran inkuiri, misalnya, dapat menstimulasi berkembangnya perilaku dampak instruksional dan dampak pengiring, seperti diukiskan pada bagan berikut.

Bagan Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring

Situasi dan kondisi yang dialami oleh siswa dalam suatu proses pembelajaran dapat memberi dampak pengiring yang bersifat positif, berupa berkembangnya perilaku yang dikehendaki, tapi sebaliknya pula sebaliknya bersifat negatif, yaitu berkembangnya perilaku yang tidak diharapkan. Sebagai contoh, ketika guru meminta setiap siswa mengemukakan pemikirannya tentang suatu topik di depan kelas, maka proses ini dapat menstimulasi berkembangnya perilaku berani dan percaya diri pada siswa. Namun demikian, jika seorang siswa mengemukakan gagasannya yang berbeda dan tidak sesuai harapan guru, lalu yang bersangkutan diberi sanksi, misalnya berdiri di depan kelas atau ditertawai, maka siswa ini akan belajar bahwa mengemukakan gagasan berbeda itu tidak boleh dan akan mendapat konsekuensi negatif. Pengelaman seperti ini akan memberi dampak pengiring negatif bagi pengembangan kreativitas anak.

Mengingat potensi yang terkandung dalam dampak pengiring bagi perubahan perilaku siswa, maka dampak pengiring perlu dikelola dan dikendalikan. Pembelajaran yan efektif harus mengoptimalkan pencapaian dampak pengiring positif dan meminimalkan dampak pengiring negatif. Pengendalian dampak pengiring ini dapat dilakukan dengan sejak awal menjadikannya sebagai target belajar yang diformuasikan dalam bentuk perumusan tujuan tersendiri, di samping tujuan instruksional. Perilaku positif tertentu yang dikehendaki terjadi pada siswa dapat menjadi target belajar tersendiri dan ditetapkan sebagai sasaran dampak pengiring dalam pembelajaran. Dengan menetapkan perilaku seperti itu sebagai target belajar, maka dalam merencanakan pembelajaran, guru akan berkomitmen untuk mencapainya. Guru akan berupaya memilih model pengelolaan kelas, strategi dan pengalaman belajar, serta media dan sumber pembelajaran yang dianggap tepat untuk menstimulasi berkembangnya perilaku khusus tersebut.

Keterampilan proses ilmiah

Strategi penyelidikan secara kreatif Semangat daya cipta dan kreativitas Kebebasan dan otonomi bekerja Kemampuan dan semangat kerjasama Proses

Pembel-ajaran

= Dampak instruksional = Dampak pengiring

72 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar

Dalam MPE, perumusan tujuan dampak pengiring seperti ini merupakan bagian penting tujuan pembelajaran yang perlu diidentifikasi dan dirumuskan tersendiri oleh guru. Guru ditekankan untuk merumuskan perilaku-perilaku tambahan tertentu yang perlu dikembangkan pada diri siswa ke dalam butir-butir tujuan pembelajarannya. Penekanan perlunya perumusan khusus target belajar untuk dampak pengiring, didasari oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut:

a. Rumusan-rumusan kompotensi dasar yang menjadi dasar perumusan tujuan pembelajaran pada hampir semua mata pelajaran di sekolah terlalu berorientasi kognitif dan cenderung hanya mengarah kepada pengembangan kecerdasan intelektual. Dengan demikian, pembelajaran juga akan cenderung diarahkan pada dihasilkannya dampak instruksional yang juga hanya berorientasi pada penguasaan keterampilan dan perilaku kecerdasan intelektual.

b. Banyak perilaku dan kompetensi yang merupakan target dalam tujuan pendidikan nasional, kompetensi lulusan sekolah, bahkan standar kompetensi mata pelajaran, merupakan atribut perilaku kecerdasan emosional dan kecerdasan sipiritual. Namun demikian, aspek-aspek kecerdasan seperti ini sangat sedikit terjabarkan dalam bentuk kompetensi dasar pada hampir semua mata pelajaran. Akibatnya, orientasi pembelajaran di sekolah kurang memperhatikan atau jarang secara sadar diarahkan kepada pengembangan kedua kelompok kecerdasan ini.

c. Proses pembelajaran di sekolah selalu melibatkan interaksi sosial, tata ruang, suasana dan iklim, aktivitas dan pengalaman-pengalaman tertentu. Semua kondisi dan situasi seperti ini akan merupakan stimulus bagi berkembanganya banyak pengalaman belajar pada diri siswa, termasuk perilaku-perilaku kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual.

d. Dengan menetapkan perilaku dari rumpun kecerdasan emosional dan atau kecerdasan sebagai target dampak pengiring yang secara sengaja dirumuskan sejak awal, maka guru akan memiliki kesadaran dan komitmen untuk mengarahkan proses pembelajarannya pada dua arah, yaitu menghasilkan dampak instruksional dan menstimulasi dampak pengiring.

e. Stimulasi dampak pengiring tidak memerlukan biaya mahal. Guru hanya dituntut untuk secara sengaja memilih, mengelola, dan menata khusus berbagai aspek yang terkait dengan pembelajarannya (seperti penataan setting kelas, pemilihan strategi, penggunaan media dan sumber, dan pengelolaan pengalaman belajar) agar dapat menstimulasi berkembanganya perilaku dan kompetensi non-instruksional yang ditetapkan sebagai target dampak pengiring tersebut.

Jika perilaku atau kompetensi target belajar pada dampak instruksional dirumuskan dari kompentesi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum, maka perilaku atau kompetensi target belajar pada dampak pengiring terutama identifikasi dan ditetapkan berdasarkan pada hasil asesmen lapangan. Berdasarkan hasil pengamatan sehari-hari, guru dapat mengenali jenis perilaku siswa yang memerlukan perhatian khusus untuk dikembang-kan. Ketika merumuskan tujuan pembelajaran, guru perlu memasukkan perilaku yang diha-rapkan itu sebagai sasaran pencapaian dampak pengiring dalam proses pembelajaran. Beberapa contoh perilaku yang dapat ditetapkan sebagai target dampak pengiring, antara lain:

a. Kelompok Perilaku Kecerdasan Emosional, misalnya: 1) Memiliki kesadaran diri

2) Mampu mengambilan keputusan pribadi 3) Mampu mengelola perasaan

4) Mampu menangani keadaan yang menekan 5) Terampil berkomunikasi

73 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar

7) Empatik dan peduli pada orang lain 8) Menerima keadaan diri (self-acceptance) 9) Tegas

10) Mampu menyelesaian konflik 11) Hormat terhadap sesame

12) Mampu dan bersedia bekerja sama 13) Bertanggung jawab

14) Memahami dan menerima perbedaan 15) Kreatif

b. Kelompok Perilaku Kecerdasan Spiritual, misalnya: 1) Taat beribadah

2) Memahami keberartian dan tujuan hidup 3) Hidup selaras dan damai

4) Memiliki prinsip untuk hidup

5) Mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang dirinya sendiri 6) Jujur

7) Adil

8) Berakhlak mulia 9) Rela memaafkan 10) Memiliki rasa malu 11) Rendah hati

12) Sopan santun

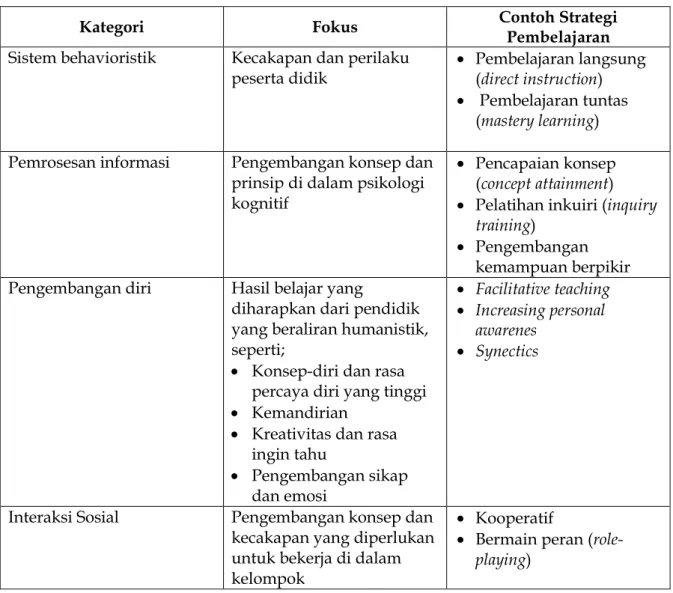

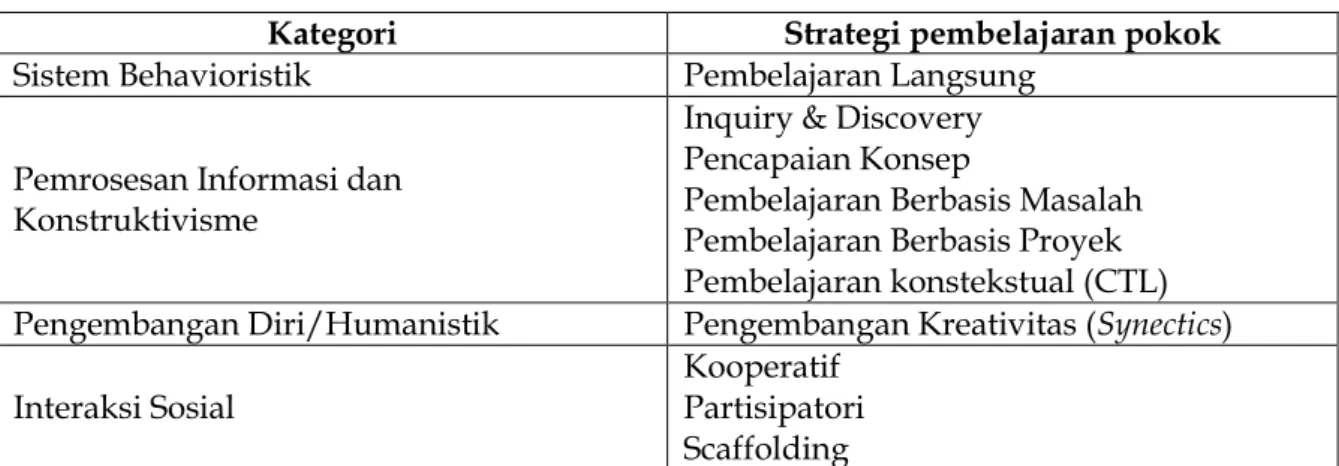

Selanjutnya, untuk mewujudkan perilaku-perilaku tersebut, guru dapat memilih strategi dan menciptakan suasana pembelajaran yang dapat mendorong dan meng-kondisikan siswa mengembangkan perilaku-perilaku tersebut. Setiap strategi yang dipilih menjadi strategi dasar MPE memiliki sintagmatik, sistem sosial, prinsip rekreasi, dan sistem pendukung yang berpotensi untuk dapat menciptakan iklim, interaksi, dan kondisi tertentu bagi terjadinya pembelajaran prilaku tertentu, seperti kerjasama, kreativitas, berfikir kritis, problem-solving, kemandirian, dsb. Aplikasi secara konsisten strategi-strategi MPE dalam proses pembelajaran memungkinkan pencapaian berbagai perilaku-perilaku non-instruksional oleh siswa.

4. Perumusan Tujuan Pembelajaran Khusus

Hasil akhir kegiatan analisis kompetensi dan analisis tugas sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah menentukan garis batas antara perilaku (kompetensi) yang tidak perlu diajarkan dan perilaku yang harus diajarkan kepada siswa. Perilaku yang ditetapkan sebagai perlu diajarkan ini kemudian dirumuskan dalam tujuan pembelajaran khusus (TPK) atau tujuan instruksional khusus (TIK), yang merupakan terjemahan dari specific instructional objective.

Tujuan pembelajaran khusus (TPK) menjadi dasar bagi guru untuk menentukan urutan pembelajaran, serta pemilihan strategi, sumber, dan media. Di samping itu, TPK juga menjadi landasan dalam penyusunan indikator dalam rangka mengembangkan butir-butir pertanyaan-pertanyan untuk penilaian hasil belajar. Oleh sebab itu, TPK harus mengandung unsusr-unsur yang dapat memberikan petunjuk kepada penyusun alat evaluasi aga dapat mengembakan butir-butir tes yang betul-betul dapat mengukur perilaku yang terdapat di dalammnya.

Penyusunan TPK yang baik perlu melibatkan unsur-unsur yang dikenal dengan ABCD, yang berasal dari empat kata sebagai berikut:

A = Audience B = Behavior

74 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar

C = Condition D = Degree

A = Audence adalah pelaku yang menjadi kelompok sasaran pembelajaran, yaitu siswa. Dalam TPK harus dijelaskan siapa siswa yang mengikuti pelajaran itu. Keterangan mengenai kelompok siswa yang akan manjadi kelompok sasaran pembelajaran diusahakan sespesifik mungkin. Misalnya, siswa jenjang sekolah apa, kelas berapa, semester berapa, dan bahkan klasifikasi pengelompokan siswa tertentu.

Batasan yang spesifik ini penting artinya agar sejak awal mereka yang tidak termasuk dalam batasan tersebut sadar bahwa bahan pembelajaran yang dirumuskan atas dasar TPK itu belum tentu sesuai bagi mereka. Mungkin bahan pembelajarannya terlalu mudah, terlalu sulit. Atau tidak sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pembelajaran berwawasan gender, penyebutan siswa perempuan dan siswa laki-laki alam TPK kadang-kadang ditekankan, terutama jika jenis perilaku yang menjadi target belajar bagi kedua jenis kelamin dibedakan levelnya, misalnya dalam pelajaran olahraga. Begitu pula, dalam pembelajaran terhadap kelas yang dibagi atas beberapa kelompok yang bahan pembelajarannya diklasifikasi atas dasar kemampuan individu siswa, maka penyebutan klasifikasi siswa tersebut juga perlu tercantum pada TPK masing-masing.

B = Behavior adalah perilaku spesifik khusus yang diharapkan dilakukan siswa setelah selesai mengikuti proses pembelajaran. Perilaku ini terdiri atas dua bagian penting, yaitu kata kerja dan objek. Kata kerja menunjukkan bagaimana siswa mempertunjukkan sesuatu, seperti: menyebutkan, menganalisis, menyusun, dan sebagainya. Objek menunjukkan pada apa yang akan dipertunjukkan itu, misalnya contoh kalimat pasif, kesalahan tanda baca dalam kalimat, karangan berdasarkan gambar seri, dsb. Komponen perilaku dalam TPK adalah tulung punggung TPK secara keselutuhan. Tanpa perilaku yang jelas, komponen yang lain menjadi tidak bermakna.

Bila contoh kata kerja dan objek dalam contoh di atas disatukan dalam bentuk perilaku, akan tersusun sebagai berikut:

1) Menyebutkan contoh kalimat pasif

2) Mengenalisis kesalahan tanda baca dalam kalimat 3) Menyusun karangan berdasarkan gambar seri

C = Condition adalah kondisi yang dijadikan syarat atau alat yang digunakan pada saat siswa diuji kinerja belajarnya. TPK yang baik di samping memuat unsur penyebutan audens (siswa sebagai sasaran belajar) dan perilaku, hendaknya pula mengandung unsur yang memberi petunjuk kepada penyusun tes mengenai kondisi atau dalam keadaan bagaimana siswa diharapkan mempertunjukkan perilaku yang dikehendaki pada saat diuji. Berikut diberikan beberapa contoh kondisi yang dimaksud:

1) Diberikan satu teks karangan, siswa dapat menyebutkan contoh kalimat pasif. 2) Diberikan satu teks karangan, siswa dapat mengenalisis kesalahan tanda baca dalam

kalimat.

3) Diberikan gambar seri, siswa dapat menyusun karangan berdasarkan gambar seri tersebut

D = Degree adalah derajat atau tingkatan keberhasilan yang ditargetkan harus dicapai siswa dalam mempertunjukkan perilaku hasil belajar. Target perilaku yang diharapkan dapat berupa: melakukan tanpa salah, dalam batas waktu tertentu, pada ketinggian tertentu, atau ukuran tingkatan keberhasilan lainnya.

Tingkat keberhasilan ditunjukkan dengan batas minimal dari penampilan suatu perilaku yang dianggap dapat diterima. Di bawah batas itu, siswa dianggap belum mencapai tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan. Perhatikan contoh berikut ini.

1) Diberikan satu teks karangan, siswa dapat menyebutkan minimal lima contoh kalimat pasif.

75 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar

2) Diberikan satu teks karangan, siswa dapat mengenalisis minimal 20 kesalahan tanda baca.

3) Diberikan gambar seri, siswa dapat menyusun karangan sepanjang 150 kata berdasarkan gambar seri tersebut.

D. Rangkuman

Kompetensi didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai sebagai kinerja yang berpengaruh terhadap peran, perbuatan, prestasi, serta pekerjaan seseorang. Dengan demikian, kompetensi dapat diukur dengan standar umum serta dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Penyusunan kompetensi tidak dapat dilakukan sekali jadi. Diperlukan perbaikan dan pemantapan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Pengembangan instruksional sebagai suatu proses yang sistematis untuk menghasilkan suatu sistem instruksional yang siap digunakan merupakan proses yang panjang. Sebagai suatu siklus dan sistem instruksional keseluruhan, letak pengembangan instruksional berada paling awal. Proses tersebut disusul dengan implementasi dan diakhiri dengan evaluasi.

Tujuan pembelajaran (instructional objective) adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembel-ajaran tertentu. Penyusunan tujuan pembelpembel-ajaran merupakan tahapan penting dalam rangkaian pengembangan desain pembelajaran. Apa yang dirumuskan dalam tujuan pem-belajaran menjadi acuan untuk menentukan jenis materi, strategi, metode, dan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Tanpa tujuan yang jelas, pembelajaran akan menjadi kegiatan tanpa arah, tanpa fokus, dan menjadi tidak efektif.

Dalam merencanakan pembelajaran, ada tiga tahap dalam proses analisis instruksional/tugas yang perlu dilakukan, yaitu: (1) mengidenifikasi keterampilan prasyarat (prerequisite skills); (2) mengidentifikasi keterampilan komponen (component skills); (3) merencanakan bagaimana keterampilan komponen akan diatur dan diurut menuju keterampilan akhir.

Pemahaman terhadap perilaku keterampilan awal siswa terkait dengan suatu tugas belajar akan menjadi basis bagi guru dalam merancang pembelajaran yang lebih sesuai dengan kemampuan kelompok sasaran (siswa) pembelajaran tersebut. Berdasarkan hasil asesmen terhadap perilaku awal tersebut, guru dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku spesifik yang masih perlu dikembangkan dan merumuskannya sebagai tujuan pembelajaran khusus sebagai target belajar bagi siswanya.

Penyusunan TPK yang baik perlu melibatkan unsur-unsur yang dikenal dengan ABCD, yang berasal dari empat kata sebagai berikut: A = Audience, B = Behavior, C = Condition, D = Degree.

E. Penilaian

1. Buatlah tujuan instruksional umum untuk bidang studi Bahasa yang Anda ajarkan di Sekolah Menengah!

2. Dengan menggunakan TIU yang telah Anda rumuskan, lakukanlah analisis instruksional dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan!

3. Lakukanlah identifikasi perilaku awal yang biasa Anda temukan pada siswa yang berkaitan dengan TIU yang telah Anda rumuskan!

76 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar

PENGELOLAAN KELAS DALAM PEMBELAJARAN BAHASA BERDASARKAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH A. Pendahuluan

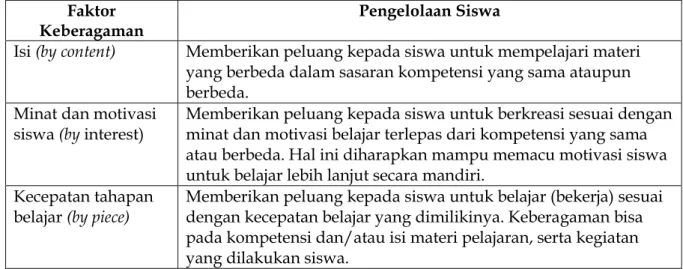

Sekolah merupakan tempat belajar bagi siswa. Sebagian tugas guru di kelas adalah membelajarkan siswa dengan menyediakan kondisi belajar yang optimal. Pembelajaran yang efektif membutuhkan kondisi kelas yang kondusif. Kelas yang kondusif adalah lingkungan belajar yang mendorong terjadinya proses belajar yang intensif dan efektif. Strategi belajar apapun yang ditempuh guru akan menjadi tidak efektif jika tidak didukung dengan iklim dan kondisi kelas yang kondusif. Oleh karena itu, guru perlu menata dan mengelola lingkungan belajar di kelas sedemikian rupa sehingga menyenangkan, aman, dan menstimulasi setiap anak untuk terlibat dalam proses pembelajaran.

Pengelolaan kelas merupakan kompetensi yang sangat penting dikuasai guru dalaam kerangka keberhasilan proses belajar mengajar. Dalam sebuah kelas, guru berhadapan dengan sejumlah siswa yang memiliki karakter dan latar belakang pengalaman yang berbeda-beda. Untuk dapat melayani dan memenuhi kebutuhan siswa menurut karakter yang mereka miliki, diperlukan kemampuan mengelola kelas.

1. Tujuan Instruksional Umum

Secara umum, setelah mempelajari uraian materi tentang pengelolaan kelas dalam pembelajaran Bahasa berdasarkan KTSP di Sekolah Menengah, peserta diklat diharapkan dapat memahami sistem pengelolaan kelas dalam pembelajaran Bahasa berdasarkan KTSP di Sekolah Menengah yang dapat mengoptimalkan proses dan hasil belajar.

2. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mempelajari uraian materi tentang pengelolaan kelas dalam pembelajaran Bahasa berdasarkan KTSP di Sekolah Menengah, peserta diklat diharapkan mampu:

a. menjelaskan pengertian pengelolaan kelas;

b. menguraikan prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas; c. menerapkan proses penciptaan atmosfer belajar;

d. menjelaskan model-model pengaturan meja-kursi dalam kelas; e. menjelaskan cara penataan lingkungan kelas yang kondusif; f. mendesaian pengelolaan aktivitas belajar siswa;

g. mendesaian pengelolaan waktu belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.

B. Pengertian Pengelolaan Kelas

Pengertian pengelolaan kelas secara tradisional adalah tindakan yang dilakukan oleh guru untuk menegakkan ketertiban kelas, sedangkan pengertian pengelolaan kelas secara progresif adalah semua upaya dan tindakan guru dalam memanfaatkan sumber daya kelas secara selektif, efektif, dan efisien dalam penyelesaian problema kelas agar proses pembelajaran dapat berangsung secara efektif.

Pengertian pengelolaan kelas menurut para ahli dapat diuraikan berikut ini. Menurut Made Fidarte dengan mengutip pendapat Lois V. Johelson dan Mary A. Bani bahwa pengelolaan kelas adalah proses seleksi dan penggunaan alat-alat yang tepat terhadap problema dan situasi kelas. Dalam hal ini guru bertugas menciptakan, mempertahankan, dan memelihara sistem/organisasi kelas.

Menurut Sudirman, dkk., pengelolaan kelas adalah upaya mendayagunakan potensi kelas. Hadari menjelaskan bahwa pengelolaan kelas sebagai kemampuan guru atau wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang

seluas-77 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar

luasnya pada setiap person dalam kegiatan yang kreatif dan terarah sehingga waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien serta untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan siswa.

Jadi, dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dengan segaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran atau pengaturan kelas untuk kepentingan pengajaran. Pengelolaan kelas meliputi dua hal, yaitu pengelolaan yang menyangkut siswa dan pengelolaan fisik (ruangan, perabot, alat pelajaran).

C. Prinsip-prinsip dalam Pengelolaan Kelas

Dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam proses belajar mengajar, prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang dapat dipergunakan adalah:

1. Kehangatan dan keantusiasan

Kehangatan dan keantusiasan guru dapat mempermudah terciptanya iklim kelas yang menyenangkan yang merupakan salah satu syarat bagi kegiatan belajar mengajar yang optimal.

2. Tatangan

Penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang.

3. Bervariasi

Penggunaan alat atau media, gaya mengajar, dan interaksi belajar mengajar yang bervariasi merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif yang sekaligus dapat menghindari kejenuhan.

4. Keluesan

Keluesan tingkah laku guru dalam mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif.

5. Penekananan pada hal-hal yang positif

Pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian siswa pada hal-hal yang negatif. Penekanan pada hal-hal yang positif, yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku anak didik yang positif dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar.

6. Penanaman disiplin diri

Pengembangan disiplin diri sendiri oleh siswa merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Untuk itu, guru harus selalu mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin diri sendiri dan guru sendiri hendaknya menjadi contoh atau teladan tentang pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab.

D. Penciptaan Atmosfir Belajar

Atmosfir atau iklim yang tercipta dalam interaksi belajar mengajar di kelas memegang peranan penting dalam menstimulasi dan mempertahankan keterlibatan siswa dalam belajar. Karena itu, guru perlu menciptakan iklim komunikasi dan interaksi dalam kelas yang kondusif bagi proses pembelajaran.

Berikut dikemukakan beberapa kondisi dan iklim kelas yang dapat mendorong proses pembelajaran yang efektif.

78 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar

a. Menyenangkan

Menyenangkan terkait dengan aspek afektif (perasaan). Guru harus berani mengubah iklim dari suka ke bisa. Guru harus memilki jiwa pendidik; bersikap ramah, suka tersenyum, berkomunikasi dengan santun dan patut, adil terhadap semua siswa, dan senanatiasa sabar menghadapi berbagai ulah dan perilaku siswanya.

b. Mengasyikkan

Mengasyikkan terkait dengan perilaku (learning to do). Guru hendaknya dapat me-ngundang dan mencelupkan siswa pada suatu kondisi pembelajaran yang disukai dan menantang siswa untuk berkreasi secara aktif. Untuk itu, guru harus menciptakan kegiatan belajar yang kreatif melalui tema-tema yang menarik yang dekat dengan kehidupan siswa. Rancangan pembelajaran terpadu dengan materi pembelajaran yang kontekstual harus dikembangkan secara terus menerus dengan baik oleh guru.

c. Mencerdaskan

Mencerdaskan bukan hanya terkait dengan aspek kognitif, melainkan juga dengan kecerdasan majemuk (multiple intelegency). Pemberdayaan otak kiri dan otak kanan harus dicermati dalam proses pembelajaran. Pilihlah tema yang dapat mengajak anak bukan hanya sekedar berpikir, melainkan juga dapat merasa dan bertindak untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana guru dapat mengalirkan pendidikan normatif ke dalam mata pel-ajaran sehingga menjadi adaptif dalam keseharian anak. Inilah yang merupakan tujuan utama dari fundamen pendidikan kecakapan hidup (life skill).

d. Menguatkan

Menguatkan terkait dengan proses 3 M sebelumnya. Jika anak senang dan asyik, tentu saja bukan hanya kecerdasan yang diperoleh, melainkan juga mekarnya “kepribadian anak” yang menguatkan mereka sebagai pembelajar. Anak-anak yang memiliki pribadi yang kuatlah yang diharapkan bangsa kita untuk mengatasi dan keluar dari berbagai kemelut multidimensi dan dapat menyongsong era globalisasi.

e. Hidup dan Memberi Kebebasan

Pengaturan lingkungan belajar sangat diperlukan agar anak mampu melakukan kontrol terhadap pemenuhan kebutuhan emosionalnya. Lingkungan belajar yang memberi kebebasan kepada anak untuk melakukan pilihan-pilihan akan mendorong anak untuk terlibat secara fisik, emosional, dan mental dalam proses belajar, dan karena itu, akan dapat memunculkan kegiatan-kegiatan yang kreatif-produktif. ltulah sebabnya, mengapa setiap anak perlu diberi kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan sesuai dengan apa yang mampu dan mau dilakukannya.

Prakarsa anak untuk belajar (the will to learn) akan mati bila kepadanya dihadapkan pada berbagai macam aturan yang tak ada kaitannya dengan belajar, sebagaimana ditemukan dalam paradigma behavioristik. Banyaknya aturan yang seringkali dibuat oleh guru dan harus ditaati oleh anak akan menyebabkan anak-anak selalu diliputi rasa takut dan sekaligus diselimuti rasa bersalah. Lebih jauh lagi, anak-anak akan kehilangan kebebasan berbuat dan melakukan kontrol diri (Kontrol diri, dalam hal ini, bisa menjadi modal awal penumbuhan penghargaan pada keragaman).

E. Pengaturan Meja-Kursi

Susunan meja-kursi hendaknya memungkinkan siswa-siswa dapat saling berinteraksi dan memberi keluasaan untuk terjadinya mobilitas pergerakan untuk melakukan aktivitas belajar. Meja-kursi juga hendaknya dapat digerakkan, dipindahkan, dan disusun secara fleksibel. Beri keleluasaan siswa mengatur sendiri atau memilih meja-kursinya masing-masing, walaupun mungkin akan tampak acak-acakan dan tidak beraturan. Prinsip pokok yang perlu diperhatikan dalam pengaturan meja-kursi adalah tatanan mana yang dapat menstimulasi dan mempertahakan tingkat keterlibatan belajar

79 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar

yang tinggi.

Berikut dikemukakan beberapa bentuk penataan meja-kursi yang dapat dipilih oleh guru guna meningkatkan keterlibatan dan interaksi antar siswa dalam proses pembelajaran. 1. Model huruf U

odel susunan meja-kursi model U dapat dipilih untuk berbagai tujuan. Dalam model ini, para siswa memiliki alas untuk menulis dan membaca, dapat melihat guru atau media visual dengan mudah, dan memungkinkan mereka bisa saling berhadapan langsung. Susunan model ini juga memudahkan untuk membagi bahan pelajaran kepada siswa secara cepat, di mana guru dapat masuk ke dalam huruf U dan berjalan ke berbagai arah.

Dalam menyusun meja-kursi model U, sediakan ruangan yang cukup antara satu tempat duduk dengan yang lainnya sehingga kelompok kecil siswa yang terdiri atas tiga orang atau lebih dapat keluar-masuk dari tempatnya dengan mudah.

2. Model Corak Tim

Pada model ini, meja-meja dikelompokkan setengah lingkaran atau oblong di ruang tengah kelas agar memungkinkan guru melakukan interaksi dengan setiap tim (kelompok siswa). Guru dapat meletakkan kursi-kursi mengelilingi meja-meja guna menciptakan suasana yang akrab. Siswa juga dapat memutar kursi melingkar menghadap ke depan ruang kelas untuk melihat guru atau papan tulis.

3. Model Meja Konferensi

Model ini cocok jika meja relatif persegi panjang. Susunan ini mengurangi dominasi pengajar dan meningkatkan keterlibatan siswa. Susunan meja kursi pada model ini dapat dilihat pada foto sebagai berikut ini.

4. Model Lingkaran

Dalam model ini, tempat duduk siswa disusun dalam bentuk lingkaran sehingga mereka dapat berinteraksi berhadap-hadapan secara langsung. Model lingkaran seperti ini cocok untuk diskusi kelompok penuh. Sediakan ruangan yang cukup, sehingga guru dapat menyuruh siswa menyusun kursi-kursi mereka secara cepat dalam berbagai susunan kelompok kecil. Jika mereka ingin menulis, mereka dapat menghadap ke meja masing-masing, namun jika mereka berdiskusi, mereka dapat memutar kursi untuk berhadap-hadapan satu sama lain.

5. Model Fishbowl

Susunan ini memungkinkan guru melakukan kegiatan diskusi untuk menyusun permainan peran, berdebat, atau mengobservasi aktivitas kelompok. Susunan yang paling khusus terdiri atas dua konsentrasi lingkaran kursi. Guru juga dapat meletakkan meja pertemuan di tengah-tengah, dikelilingi oleh kursi-kursi pada sisi luar.

6. Model Breakout groupings

Jika kelas cukup besar atau jika ruangan memungkinkan, letakkan meja-meja dan kursi di mana kelompok-kelompok kecil siswa dapat melakukan aktivitas belajar yang didasarkan pada tugas tim. Tempatkan susunan pecahan-pecahan kelompok saling berjauhan sehingga tim-tim itu tidak saling mengganggu. Tetapi hindarkan penempatan ruangan kelompok-kelompok kecil terlalu jauh dari ruang kelas utama sehingga hubungan di antara mereka dapat tetap terjaga.

7. Model Workstation

Susunan ini tepat untuk lingkungan tipe laboratorium, di mana setiap siswa duduk secara berpasangan pada meja tertentu untuk mengerjakan suatu tugas (seperti mengoperasikan komputer, mesin, melakukan kerja laboral, dsb) sesaat setelah dimenostrasikan. Meja diatur sedemikian rupa, sehingga siswa

80 Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon 24 Universitas Negeri Makassar

dapat bekerja secara berpasangan sebagai partner belajar. Susunan seperti ini tepat digunakan bila pokok bahasan melibatkan tugas mandiri (seat work) sekaligus tugas kelompok kecil.

F. Penataan Ruang Kelas sebagai Sentra Belajar

Sentra belajar merupakan area khusus di ruang kelas untuk menata materi, perlengkapan, peralatan, dan karya siswa yang terkait dengan pokok bahasan, keterampilan atau kegiatan tertentu. Sentra belajar bisa berlokasi di atas meja, rak buku, sudut ruang, atau bahkan di kolong meja. Sentra belajar bisa bersifat permanen atau hanya terkait dengan kegiatan atau bidang pembelajaran tertentu, misalnya sentra penerbitan, sentra pembel-ajaran matematika, dsb. Sentra belajar juga bisa bersifat fleksibel dan sementara (ditata untuk keperluan, tema, atau unit tertentu yang dipelajari).

Dalam menata kelas menjadi sentra belajar, siswa perlu dilibatkan, baik dalam perencanaan, desain, pembuatan, ataupun pengadaan sumber-sumber tertentu yang diperlukan. Pelibatan siswa dalam merancang ruang kelas dapat membangun rasa kebanggaan dan kebersamaan di kalangan siswa. Di samping itu, pelibatan siswa tersebut juga membantu membangun keterampilan “perawatan rumah” yang dipelukan untuk mempertahankan suasana kelas yang aktif dan berorientasi pada siswa. Untuk masud tersebut, guru dapat mendorong siswa untuk memiliki dan mengemukakan beberapa pilihan dalam menyusun aturan dasar bagi kegiatan berbasis-sentra mereka.

Guna mengoptimalkan lingkungan kelas sebagai sentra belajar, maka hasil-hasil pekerjaan siswa sebaiknya dipajangkan untuk memenuhi ruang kelas. Yang dipajangkan dapat berupa hasil kerja perorangan, berpasangan, atau kelompok. Pajangan dapat berupa gambar, peta, diagram, model, benda asli, puisi, karangan, dan sebagainya. Ruang kelas yang penuh dengan pajangan hasil pekerjaan siswa, dan ditata dengan baik, dapat membantu guru dalam proses pembelajaran karena dapat dijadikan rujukan ketika membahas suatu masalah. Di samping itu itu, karya-karya terpilih siswa yang dipajang dapat berfungsi sebagai reward dan praise yang dapat memotivasi siswa untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi siswa lain.

Kehadiran suara musik lembut di kelas juga diyakini dapat memperkuat daya tahan dan konsentrasi belajar siswa. Suara musik yang lembut, semacam orkestra karya Bethoven atau musik klasik lainnya, memiliki nada-nada yang seirama dengan panjang gelombang otak manusia, sehingga dapat menjaga daya tahan otak untuk aktif dan bekerja, seperti saat belajar. Di samping itu, belajar sambil mendengar musik dapat menciptakan suasana menyenangkan dan rasa betah tinggal di kelas. Oleh karena itu, jika dana memungkinkan, di setiap kelas dapat disediakan radio tape untuk memutar dan memperdengarkan musik-musik lembut, khususnya saat siswa mengerjakan tugas-tugas yang menuntut konsentrasi dan dan daya pikir yang tinggi. Akan lebih baik, jika di kelas telah dipersiapkan dengan sound-system yang baik.

Penataan ruang kelas perlu pula diarahkan untuk menanamkan, menumbuhkan, dan memperkuat rasa keberagamaan dan perilaku-perilaku spritual siswa. Guru bersama siswa dapat memilih gambar-gambar atau pesan-pesan tertulis yang memuat pesan spritual untuk dipajang di dalam kelas. Dengan demikian, setiap hari siswa berinteraksi dengan lingkungan fisik kelas yang spritualistik. Guna menghindari kejenuhan terhadap gambar dan pesan verbal yang sama, guru perlu secara priodik mengganti gambar-gambar atau pesan-pesan tersebut. Siswa dapat dan perlu dilibatkan dalam pengadaan dan penataan pajangan-pajangan yang dibutuhkan dalam kelas. Siswa, misalnya, dapat diminta membuat gambar, motto, puisi, atau petikan ayat, hadis, dan pesan tokoh tertentu, untuk dipilih dan dipajang dalam kelas.

Penggunaan sistem moving-class (kelas berpindah) merupakan alternatif yang dapat ditempuh untuk mengefektifkan penataan ruangan kelas sebagai sentra belajar. Dalam