II. TINJAUAN PUSTAKA

A. SISTEM IRIGASI TETES

Irigasi tetes (trickle irrigation) merupakan sistem irigasi yang pemberian airnya melalui jalur pipa ekstensif biasanya dengan diameter kecil ke tanah dekat tanaman. Pada sistem irigasi tetes, pemberian air dilakukan dengan menggunakan beberapa nozel yang diletakkan di permukaan tanah dekat dengan perakaran tanaman. Alat pengeluaran air pada pipa disebut emitter (penetes) yang mengeluarkan air hanya beberapa liter per jam. Dari penetes, air menyebar secara horizontal dan vertikal oleh gaya kapiler tanah yang diperbesar pada arah gerakan vertikal oleh gravitasi. Luas daerah yang terbasahi oleh penetes tergantung pada besarnya aliran, jenis tanah, kelembaban tanah, dan permeabilitas tanah vertikal dan horizontal (Hansen et al., 1986).

Secara teoritis efisiensi irigasi tetes relatif lebih tinggi dari irigasi yang lain, karena sistem irigasi tetes hanya memberikan air pada daerah perakaran, sehingga mengurangi kehilangan air irigasi pada bagian lahan yang tidak efektif untuk pertumbuhan tanaman. Namun demikian dalam aplikasinya di lapangan, nilai efisiensi irigasi tetes yang relatif tinggi ini dapat tercapai bila memenuhi dua persyaratan (Prastowo dan Liyantono, 2002), yaitu :

1. Jaringan irigasi tetes yang dibangun dapat memberikan air secara seragam. 2. Pengoperasian jaringan irigasi dilakukan dengan jadwal yang tepat.

Sistem irigasi tetes ini mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan sistem irigasi lainnya antara lainnya (Keller dan Bliesner, 1990):

1. Efisiensi irigasi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sistem irigasi lain, karena pemberian air dilakukan dengan kecepatan lambat dan hanya dilakukan di daerah perakaran tanaman sehingga mengurangi penetrasi air berlebihan, evaporasi dan limpasan permukaan.

2. Mencegah timbulnya penyakit leaf burn (daun terbakar) pada tanaman tertentu, karena hanya daerah perakaran yang terbasahi sedangkan bagian tanaman lain dibiarkan dalam kondisi kering.

3. Mengurangi terjadinya hama penyakit tanaman dan timbulnya gulma yang disebabkan kondisi terlalu basah. Hal ini karena pada sistem irigasi tetes hanya membasahi daerah perakaran tanaman.

4. Pemberian pupuk ataupun pestisida dapat dilakukan secara efektif dan efisien, karena pemberian pestisida ataupun pupuk dapat dilakukan bersamaan dengan pemberian air irigasi.

5. Menghemat kebutuhan akan tenaga kerja untuk kegiatan pemberian air irigasi dan pemupukan, karena sistem irigasi tetes bisa dioperasikan secara otomatis.

Selain mempunyai kelebihan, sistem irigasi tetes juga mempunyai kekurangan dalam penerapannya, antara lain :

1. Terjadinya penyumbatan yang disebabkan oleh faktor fisik, kimia, dan biologi yang dapat mengurangi efisiensi dan kinerja irigasi tetes.

2. Terjadinya penumpukan garam di daerah yang tidak terbasahi

3. Pemberian air yang tidak memenuhi kebutuhan air tanaman karena kurangnya kontrol terhadap pengoperasian jaringan irigasi, menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tanaman.

4. Membutuhkan investasi yang relatif tinggi dan membutuhkan penguasaan teknik yang tinggi dalam desain, instalasi, dan pengoperasian.

Menurut Keller dan Bleisner (1990) terdapat empat tipe dalam sistem irigasi tetes, yaitu :

1. Drip System : memberikan air perlahan-lahan ke permukaan tanah terus menerus melalui penetes (emitter). Penetes dapat berupa single outlet emitter, mutiple outlet emitter atau line source emitter type. Tipe dan pengaturannya tergantung pada tanaman yang diirigasi.

2. Sub Surface System : sama dengan drip system tetapi lateral dan penetes diletakkan di bawah permukaan tanah. Selama pemberian air, air mengalir dari penetes ke daerah perakaran melalui gaya kapiler.

3. Bubbler system : memberikan air ke permukaan tanah berupa arus kecil. Laju keluaran penetes dibatasi dengan laju tanah mengabsorbsi air.

4. Spray System : memberikan air melalui curahan kecil atau kabut ke permukaan tanah. Angin lebih mempengaruhi distribusi air daripada tanah.

Micro spray merupakan suatu metode irigasi yang memakai teknik pembuatan hujan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Secara umum komponen micro spray sama dengan komponen pada sistem irigasi tetes, yaitu:

1. Emitter atau penetes, merupakan komponen yang menyalurkan air dari pipa lateral ke tanah di sekitar tanaman secara sinambung dengan debit yang rendah dan tekanan yang mendekati tekanan atmosfir. Kinerja beberapa macam emitter disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kinerja Beberapa Macam Emitter

Jenis Kapasitas (1/jam) Tek.. kerja (psi) Button Dripper 2,4,8 10 Pot Dripper 2,4,8 10

Wood Pecker Dripper 1,2,3,4 10

Pot Line Dripper 1,2 10

Pressure Compensating Dripper 2,4,8 20 - 45

Regulating stick 0.5, 2 20

Micro Spray 69 20

Sumber: PT Daya Sentosa Rekayasa (1992), dalam Cahyadi (1997)

2. Lateral, merupakan pipa dimana emitter ditempatkan. Bahan yang diguanakan untuk lateral biasanya terbuat dari pipa PVC (Polyvinil Chlorida) atau PE (Polyetilen) dengan diameter antara 12.7 mm ( ½ inch) – 38.1 mm ( 1 ½ inch).

3. Pipa sub-utama atau manifold, merupakan pipa yang mendistribusikan air ke pipa-pipa lateral. Pipa sub utama atau manifold biasanya dari bahan pipa PVC dengan diameter 50.8 mm (2 inch) – 76.2 mm (3 inch)

4. Pipa utama, merupakan komponen yang menyalurkan air dari sumber air ke pipa-pipa distribusi dalam jaringan. Bahan pipa utama biasanya dipilih dari pipa PVC atau paduan antara semen dan asbes.

5. Pompa atau tenaga penggerak, berfungsi mengangkat air dari sumber, selanjutnya dialirkan ke lahan melalui jaringan-jaringan perpipaan.

6. Komponen pendukung terdiri dari katub-katub, pengukur tekanan, pengatur debit, tangki bahan kimia, sistem pengontrol dan lain-lain.

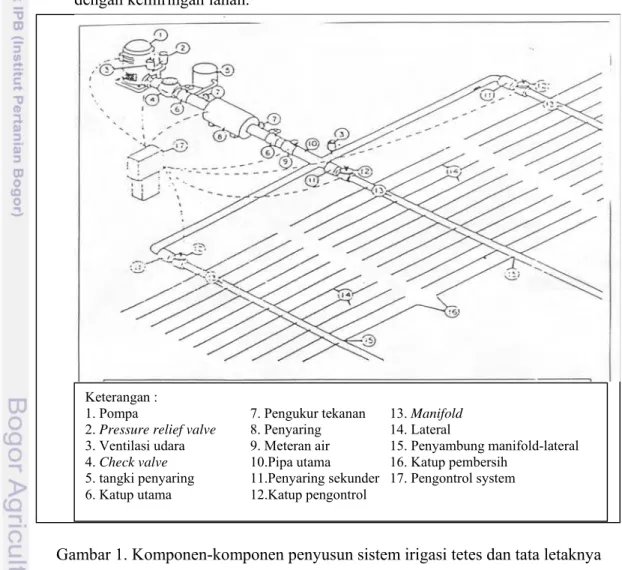

Komponen-komponen penyusun sistem irigasi tetes dan tata letaknya dalam jaringan disajikan pada Gambar 1.

Air yang masuk ke dalam sistem irigasi micro spray memerlukan penyaringan, yang besarnya tergantung pada jumlah dan karakteristik campuran dalam air. Sistem irigasi micro spray cocok digunakan untuk tanaman pohon, belukar atau tanaman merambat serta dapat disesuaikan dengan kemiringan lahan.

Gambar 1. Komponen-komponen penyusun sistem irigasi tetes dan tata letaknya dalam jaringan (Jensen dan Malter (1995), dalam Prastowo (2002)) Keterangan :

1. Pompa 7. Pengukur tekanan 13. Manifold 2. Pressure relief valve 8. Penyaring 14. Lateral

3. Ventilasi udara 9. Meteran air 15. Penyambung manifold-lateral 4. Check valve 10.Pipa utama 16. Katup pembersih

5. tangki penyaring 11.Penyaring sekunder 17. Pengontrol system 6. Katup utama 12.Katup pengontrol

B. SIFAT FISIK TANAH 1. Tekstur Tanah

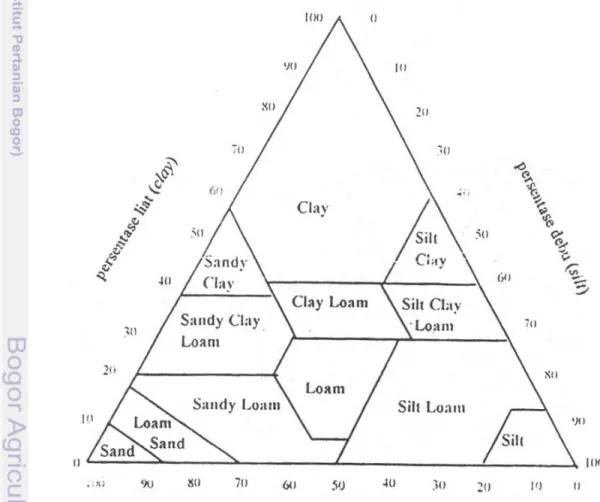

Sifat fisik tanah yang paling penting adalah tekstur dan struktur. Tekstur tanah menunjukkan kasar halusnya tanah dan yang dimaksud dengan struktur tanah adalah susunan dari partikel tanah itu sendiri. Berdasar atas perbandingan banyaknya butir-butir pasir, debu, liat maka tanah dikelompokkan ke dalam beberapa macam kelas tekstur (Harjowigeno, 1995).

Klasifikasi tekstur tanah menurut United States Departemen of Agriculture (USDA) yang didasarkan pada pasir, debu, dan liat sebagai penyusunnya dapat dilihat pada diagram segitiga tekstur menurut USDA pada Gambar 2.

2. Bulk Density

Bulk density merupakan perbandingan antara berat tanah kering dengan volume tanah termasuk volume pori-pori tanah. Bulk density dapat dijadikan sebagai petunjuk kepadatan tanah. Semakin padat suatu tanah maka semakin tinggi nilai bulk density, yang berarti semakin sulit tanah tersebut meneruskan air ataupun ditembus oleh akar tanaman (Hardjowigeno, 1995).

Bulk density dipenharuhi oleh struktur tanah (susunan partikel tanah), tekstur tanah dan kepadatan tanah. Bulk density berhubungan denagn kemampuan tanah untuk menahan air irigasi (Hansen et al., 1986).

3. Porositas

Porositas diartikan sebagai perbandingan volume ruang kosong (udara dan air sebagai pengisi udara) terhadap volume total tanah ditambah air dan udara (Hansen et al., 1986). Ruang pori juga mempengaruhi kapasitas tanah menahan air.

Ruang pori mempunyai suatu penahan langsung terhadap nilai produksi tanah disebabkan oleh pengaruhnya terhadap kapasitas menahan air terhadap gerakan udara, air, dan akar-akaran melalui tanah (Hansen et al., 1986).

4. Laju Infiltrasi

Infiltrasi merupakan proses masuknya air ke dalam lapisan permukaan tanah namun berbeda dengan perkolasi yang merupakan pergerakan air melalui profile tanah (Schwab et al., 1981). Laju infiltrasi digunakan untuk menentukan pemberian air irigasi agar tidak melebihi laju infiltrasi. Pemberian air irigasi yang melebihi laju infiltrasi dapat menyebabkan limpasan permukaan. Rata-rata laju infiltrasi pada berbagai tekstur tanah dapat dilihat pada Tabel 2.

Laju infiltrasi dapat dihitung dengan persamaan Kostiakov :

F = (K/(n+1)) t(n-1) ... (1) fp = dF/dt = K.tn ... (2) dimana :

K,n : koefisien tanah yang dipengaruhi sifat-sifat fisik tanah setempat t : waktu (jam)

fp : Laju infiltrasi (mm/jam)

Tabel 2. Rata-rata Laju Infiltrasi pada Berbagai Tekstur Tanah (Raes, 1987)

Tekstur tanah Laju Infiltrasi (mm/jam) Debit Penyiraman (I/det/ha) Pasir 50 (25 – 250) 140 Lempung berpasir 25 (15 – 75) 70 Lempung 12.5 (8 – 20) 35 Lempung berliat 8 (2.5 – 15) 22 Liat berdebu 2.5 (0.03 – 15) 7 Liat 5 (5 – 15) 14

5. Air Tanah Tersedia

Air tanah tersedia dapat diartikan sebagai kemampuan tanah memegang air (Water Holding Capacity) yaitu besarnya air yang dapat disimpan di daerah perakaran pada kondisi antara kadar air kapasitas lapang (pF 2.54) dan kadar air pada titik layu permanen (pF 4.20). Di antara kapasitas lapang dan titik layu permanen terdapat titik kritis. Kandungan air antara kapasitas lapang dan titik kritis disebut dengan Readily Available Water (RAW). Perbandingan TAW dan RAW diberikan oleh MAD (Management Allowable Deficit) atau faktor-p yang dipengaruhi oleh iklim, ETc. tekstur tanah, jenis dan tingkat pertumbuhan tanaman (Doorenbos dan Kassam, 1979).

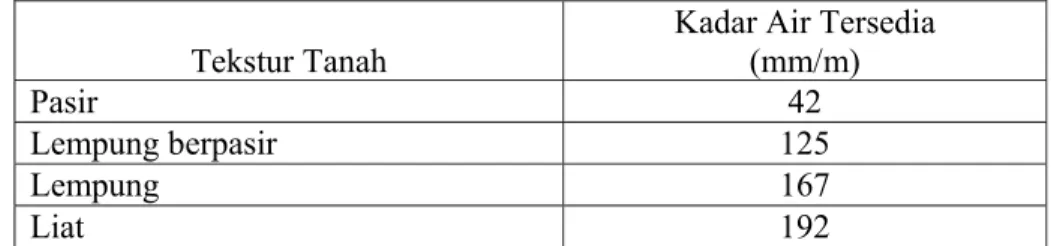

Tanaman akan tumbuh optimal pada kondisi antara kapasitas lapang dan titik layu permanen, sehingga pemberian air irigasi dimaksudkan agar kelembaban tanah berada pada kondisi ini (Doorenboss dan Pruitt, 1977). Kemampuan tanah dalam menahan air untuk berbagai tekstur tanah dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kadar Air Tersedia dari Beberapa Tekstur Tanah (Keller,1990)

Tekstur Tanah Kadar Air Tersedia (mm/m)

Pasir 42

Lempung berpasir 125

Jumlah total air tersedia dapat dihitung dengan persamaan (Doorenbos dan Kassam, 1979) :

(

FC

WP

)

Rz

TAW

=

−

×

... (3) dimana :TAW : total air tanah tersedia (mm)

FC : kadar air tanah pada kapasitas lapang (% berat) WP : kadar air pada titik layu permanen (% berat) Rz : kedalaman perakaran efektif tanaman (mm)

Perbandingan antara total air tanah tersedia (TAW) dengan lengas tanah tersedia (RAW) dinyatakan dengan faktor-p yang dipengaruhi oleh iklim, evapotranspirasi, tanah, dan tanaman. Nilai titik kritis lengas tanah dapat ditentukan dengan persamaan (Doorenbos dan Kassam, 1979) :

(

p

TAW

)

FC

RAW

=

−

×

... (4) dimana :RAW : Titik kritis lengas tanah (mm)

FC : kadar air tanah pada kapasitas lapang (% berat) p : Fraksi ketersediaan air

TAW : total air tanah tersedia (mm)

C. KEBUTUHAN AIR TANAMAN

Kebutuhan air tanaman adalah jumlah air yang digunakan untuk memenuhi evapotranspirasi tanaman (ETc) agar dapat tumbuh normal. ETc merupakan kebutuhan air tanaman yang dinyatakan dalam kedalaman air yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman yang optimal, bebas penyakit, didukung oleh lingkungan yang baik (tumbuh tanpa stagnasi dari kadar air tanah dan kondisi media tumbuh yang subur). ETc dipengaruhi oleh iklim, karakteristik tanaman (jenis dan tingkat pertumbuhan), dan kondisi media tumbuh (Doorenbos dan Pruitt, 1977; Raes et al., 1987).

1. Pendugaan Evapotranspirasi Acuan (Eto)

Penman, dan Metode Panci Evaporasi. Persamaan untuk menduga ETo dengan menggunakan metode Radiasi adalah sebagai berikut (Doorenbos dan Pruitt, 1977):

ETo = c x (W.Rs) ... (5) Rs = Ra x (0.25+0.50 n/N) ... (6) dimana :

c : faktor penyesuaian yang bergantung pada kelembaban udara rata-rata dan kondisi kecepatan angin.

W : faktor pembobot yang bergantung pada suhu dan ketinggian tempat Rs : radiasi matahari setara dengan evaporasi (mm/jam)

N : lama penyinaran matahari maksimum (jam/hari) n : lama penyinaran matahari aktual (jam/hari)

Ra : radiasi matahari yang diterima pada puncak atmosfeir (mm/hari). Metode Radiasi dipergunakan bila tersedia data suhu udara, penyinaran matahari dan awan.

2. Penentuan nilai Kc

Besarnya nilai koefisien tanaman (Kc) tergantung dari jenis tanaman dan tingkat pertumbuhan tanaman. Besarnya evapotranspirasi tanaman diperoleh dari persamaan :

ETc = kc x ETo ... (7) dimana :

ETc : Evapotranspirasi tanaman (mm/hari) ETo : evapotranspirasi acuan (mm/hari) Kc : koefisien tanaman

Menurut Cumulus (1992), nilai kebutuhan air tanaman meningkat dari periode vegetatif diikuti periode pembungaan dan periode pembentukan buah. Pada periode pematangan kebutuhan air menurun kembali.

D. CURAH HUJAN EFEKTIF

Curah hujan tidak semuanya dikategorikan sebagai curah hujan efektif karena sebagian hilang sebagai aliran permukaan, perkolasi, dan evaporasi, sehingga hanya sebagian curah hujan yang masuk dan terakumulasi di daerah

perakaran tanaman (Doorenbos dan Kassam,1977). Curah Hujan Efektif adalah curah hujan yang jatuh dan efektif untuk pertumbuhan tanaman tergantung pada intensitas hujan, topografi daerah, sistem penanaman dan tahap pertumbuhan tanaman (Odelman dan Sjarifuddin, 1977).

Curah hujan efektif (CHE) dapat dihitung dengan metode USDA (United States Departement of Agricultur), yang menghubungkan curah hujan andalan (CHA) dengan nilai penggunaan konsumtif tanaman bulanan (Dastane, 1974, di dalam Prastowo, 2002). Curah hujan andalan dapat dihitung menurut distribusi Weibull, yaitu :

1 + = n m f ... (8) dimana:

f = peluang curah hujan (%)

m = nomor urut data dari terbesar ke data terkecil n = jumlah data

E. KESERAGAMAN PENYEBARAN DAN EFISIENSI IRIGASI

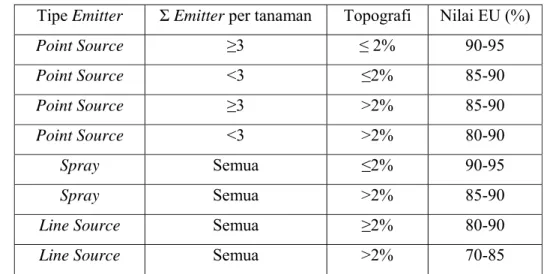

Efisiensi sistem irigasi tetes terutama dipengaruhi oleh keseragaman penyebaran air (Emission Uniformity, EU), selain kehilangan minor, perkolasi yang tak terhindari dan kebutuhan untuk pencucian. Rekomendasi nilai EU pada sistem irigasi tetes disajikan pada Tabel 4 (Keller dan Bliesner, 1990).

Nilai keseragaman penyebaran irigasi tetes dapat diketahui dengan persamaan berikut (Keller dan Bliesner, 1990) :

⎟⎟ ⎠ ⎞ ⎜⎜ ⎝ ⎛ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ − = − qa qn N v EU 100 1.0 1.27 0.5 ... (9) dimana :

v : Koefisien keseragaman penetes qn : Debit penetes minimum (l/jam) qa : Debit penetes rata-rata (l/jam)

Tabel 4. Rekomendasi nilai keseragaman penyebaran air (EU) dalam pengggunaan sistem irigasi tetes (Keller dan Bliesner, 1990)

Tipe Emitter Σ Emitter per tanaman Topografi Nilai EU (%)

Point Source ≥3 ≤ 2% 90-95 Point Source <3 ≤2% 85-90 Point Source ≥3 >2% 85-90 Point Source <3 >2% 80-90 Spray Semua ≤2% 90-95 Spray Semua >2% 85-90

Line Source Semua ≥2% 80-90

Line Source Semua >2% 70-85

Koefisien variasi penetes diperoleh untuk mengetahui variasi debit penetes yang keluar dari masing-masing penetes. Klasifikasi koefisien variasi penetes (v) berdasarkan jenis emitter dapat dilihat pada Tabel 5. Cara lain untuk mengetahui variasi penetes dapat diperoleh dengan persamaan (Keller dan Bleisner,1990) :

(

) (

)

(

)

(

)

qa n qa n qn q q q v 1 2 3 ... / 1 2 2 2 2 2 + + + + − × − = ... (10) dimana :v : Koefisien keseragaman penetes q : Debit penetes (l/jam)

qa : Debit penetes rata-rata (l/jam)

1,2,3,…,n : Jumlah minimum penetes tiap tanaman

Tabel 5. Klasifikasi Koefisien Variasi Penetes (v) Berdasarkan Jenis Emitter (Keller dan Bliesner, 1990)

Kualitas Drip dan Spray

Baik v < 0.05

Cukup Baik 0.05 < v < 0.097

Kurang Baik 0.07 < v < 0.11

Buruk 0.11 < v < 0.15

Kebutuhan air untuk memperhitungkan perkolasi yang tak terhindarkan dinyatakan oleh rasio Transmisi Penggunaan Puncak (Tr) seperti yang disajikan pada Tabel 6 (Keller dan Bliesner, 1990).

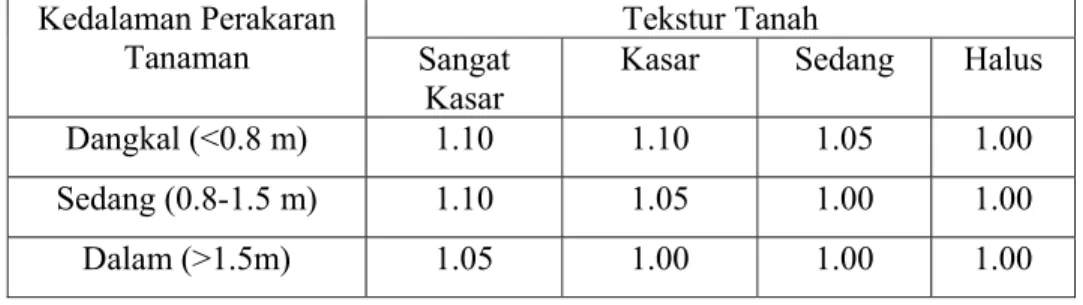

Tabel 6. Rasio Transmisi puncak (Tr) untuk berbagai tekstur tanah dan kedalaman perakaran tanaman (Keller dan Bliesner, 1990)

Kedalaman Perakaran Tanaman

Tekstur Tanah Sangat

Kasar Kasar Sedang Halus

Dangkal (<0.8 m) 1.10 1.10 1.05 1.00

Sedang (0.8-1.5 m) 1.10 1.05 1.00 1.00

Dalam (>1.5m) 1.05 1.00 1.00 1.00

Apabila Tr ≤ 1.0/(1.0 – LRt), maka efisiensi irigasi menjadi :

Es = EU ... (11) Apabila Tr ≥1.0/(1.0 – LRt), maka efisiensi irigasi menjadi :

)

0

.

1

/(

LRt

Tr

EU

Es

−

=

... (12) dimana :Es : Efisiensi irigasi tetes (%)

EU : Keseragaman penyebaran air (%) Tr : Rasio tranmisi puncak

LRt : Rasio kebutuhan air untuk pencucian (%)

Menurut Mutiaresmi (1997), nilai keseragaman penyebaran (EU) micro spray sebesar 70.87 %, menunjukkan bahwa debit penetes yang terjadi tidak seragam. Dan dengan nilai Tr ≤ 1.0/(1.0 – LRt), nilai efisiensi irigasi (Es) sama dengan nilai keseragaman penyebaran (EU) yaitu sebesar 70.87 %.

F. JADWAL IRIGASI

Penentuan interval irigasi dan jumlah air sangat dibutuhkan untuk mengairi seluruh lahan sehingga hasil dapat optimal. Kedalaman bersih maksimum air irigasi yang dapat diberikan per irigasi pada suatu tekstur tanah tertentu dinyatakan dengan beberapa persamaan sebagai berikut (Prastowo dan Liyantono, 2002) :

xZ BDxWa x Pw x MAD dx ) ( ) 100 ( ) 100 ( = ... (13) dimana:

dx = kedalaman bersih maksimum air per irigasi (mm)

MAD= Management Allowable Deficit atau disebut juga faktor-p Pw = presentasi areal yang terbasahi (%)

Wa = Kapasitas tanah menahan air (mm/m) Z = Kedalaman perakaran tanaman (m) BD = Bulk density tanah (g/cm3)

Interval irigasi maksimum dapat dihitung dengan persamaan :

fx = dx/Td ... (14)

dimana :

fx = interval irigasi maksimum

Td = Transpirasi harian rata – rata pada periode penggunaan puncak (mm/hari)

Td dihitung dengan persamaan :

Td = Ud x (0.1Pd0.5) ... (15) dimana :

Ud = Penggunaan konsumtif harian (mm/hari)

Pd = Presentase area ternaungi kanopi pada masa penggunaan puncak (%) Kedalaman bersih air irigasi yang diberikan pada setiap operasi irgasi dihitung dengan persamaan :

dn = Td x fa ... (16) dimana:

dn = kedalaman bersih air irigasi yang diberikan per irigasi untuk memenuhi kebutuhan konsumtif tanaman (mm)

fa = interval irigasi aktual (hari)

Volume kotor air irigasi yang harus diberikan pertanaman untuk setiap operasi irigasi dihitung dengan persamaan berikut :

dimana:

G = volume kotor air irigasi yang diberikan pertanaman per operasi (l/hari)

d = kedalaman kotor air irigasi (mm) Sp Sr = jarak tanaman (m x m)

Waktu yang dibutuhkan untuk pemberian air irigasi selama masa penggunaan puncak dihitung dengan persamaan :

(

Np qa)

G Ta × = ... (18) dimana:Ta = lama irigasi selama masa penggunaan puncak (jam/hari) Np = jumlah emitter per tanaman

qa = debit emitter rata – rata (l/jam)

Laju pemberian air irigasi dihitung dengan persamaan :

(

Ta fa)

d In × = ... (19) dimana :In = laju pemberian air irigasi (mm/jam)

Syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan nilai In adalah In <= f,

dimana f adalah laju infiltrasi tanah. Kapasitas sistem yang dibutuhkan untuk mengairi suatu lahan tertentu dihitung dengan persamaan :

(

Ns Si Se)

qa A Qs × × × × = 2.778 ... (20) dimana:Qs = kapasitas sistem yang dibutuhkan (l/detik) A = Luas lahan yang akan diirigasi (ha) Ns = Jumlah stasiun dioperasikan Si = Jarak antar lateral (m)

G. TANAMAN MELON

Tanaman melon (Cucumis melo L) merupakan tanaman yang tumbuh baik di daerah yang kering. Suhu optimum pertumbuhan tanaman melon pada siang hari berkisar antara 28 oC – 30 oC dan malam hari berkisar antara 18 oC – 20 oC. Tanaman akan terhambat pertumbuhannya, apabila suhu turun lebih

rendah dari 15 oC atau naik lebih tinggi dari 35 oC (Setiadi, 2001).

Setiadi (2001) selanjutnya menyatakan, tanaman melon tidak akan tumbuh baik pada tanah tandus, dikarenakan sistem perakarannya menghendaki persyaratan tertentu. Hampir 80 % dari sistem perakarannya, berada di dalam tanah bagian atas, yang dalamnya kira-kira 5 - 25 cm dari permukaan tanah. Sisanya dapat menembus tanah sampai sedalam 1 m atau lebih.