PENDUGAAN NILAI PEMULIAAN SIFAT PRODUKSI SUSU

PADA PEJANTAN SAPI FRIESIAN HOLSTEIN DI BBPTU

SAPI PERAH BATURRADEN PURWOKERTO

SKRIPSI

IQBAL RIZQHIE YUSTISI

DEPARTEMEN ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2012

RINGKASAN

Iqbal Rizqhie Yustisi. D14080167. 2012. Pendugaan Nilai Nilai Pemuliaan Sifat Produksi Susu pada Pejantan Sapi Friesian Holstein Di BBPTU Sapi Perah Baturraden Purwokerto. Skripsi. Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor.

Pembimbing Utama : Dr. Jakaria, S.Pt., M.Si

Pembimbing Aggota : Ir. Anneke Anggraeni, M.Si. Ph.D

Nilai pemuliaan adalah nilai yang diturunkan, yaitu nilai individu yang dipengaruhi oleh gen dan berpengaruh pada generasi berikutnya. Nilai pemuliaan merupakan pencerminan potensi genetik yang dimiliki seekor ternak untuk sifat tertentu yang diberikan secara relatif atas kedudukannya di dalam suatu populasi. Nilai pemuliaan merupakan faktor utama dalam mengevaluasi keunggulan individu dalam populasi ternak. Pengevaluasian pejantan (semen) sapi Friesian Holstein ini perlu dilakukan agar memperoleh bibit yang baik dan memiliki nilai pemuliaan yang tinggi pada generasi berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi genetik pejantan (semen) FH di BBPTU Sapi Perah Baturraden, Purwokerto dengan pendekatan nilai pemuliaan berdasarkan metode Contemporary Comparison (CC).

Penelitian ini menggunakan data 83 semen pejantan sapi FH yang dalam 176 perkawinan, sehingga didapatkan 176 data produksi laktasi pertama anak betina di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul (BBPTU) Sapi Perah Baturraden, Purwokerto yang digunakan sebagai data sekunder dalam evaluasi pejantan di tempat tersebut. Produksi susu harian selama periode laktasi pertama dijumlahkan , lalu distandarisasi menurut laktasi 305 hari dan umur setara dewasa. Pendugaan heritabilitas dilakukan dengan metode korelasi saudara tiri sebapak dengan jumlah anak per jantan tidak sama. Evaluasi pejantan menggunakan metode Contemporary

Comparison (CC) dengan menggunakan catatan laktasi pertama dan pendugaan nilai

pemuliaan menggunakan Relative Breeding Value (RBV).

Hasil penelitian menunjukkan Rataan produksi susu pada laktasi pertama di BBPTU Sapi Perah Baturraden secara keseluruhan sebesar 3.922 kg. Rataan produksi susu laktasi pertama dari tahun 2006 hingga 2011 berturut-turut adalah 4.595; 3.765; 3.760; 2.928; 3.266; 2.527 kg. Produksi susu laktasi pertama di BBPTU Sapi Perah, Baturaden, Jawa Tengah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai heritabilitas yang didapatkan sebesar 0,30±0,40. Evaluasi pada 83 pejantan dengan menggunakan CC dan dilanjutkan pendugaan Nilai pemuliaan relatif (Relative Breeding Value) diperoleh 80 ekor ternak bernilai positif (97,59%) dan 3 ekor ternak bernilai negatif (2,4%). Berdasarkan hasil penelitian dapat ditentukan 20% pejantan terbaik di BBPTU Sapi Perah, Baturraden yaitu dengan nilai pemuliaan berkisar antara 219,86-127,01.

ABSTRACT

Estimation of Milk Transmitting Ability of Holstein Friesian Sires in BBPTU-SP Baturraden Purwokerto

Yustisi, I. R. , Jakaria and A. Anggraeni

A bull can not produce milk, therefore it was necessary to estimate its milk genetic ability. Progent test can be done to evaluate milk transmitting ability of bulls on the base of milk yields of their daughters. Contemporary Comparison (CC) method is one method that can be used to estimate breeding values of sires in the progeny test. This research was aimed to estimate breeding values of milk transmitting ability of Holstein Friesian (HF) Sires based on the progeny test in BBPTU-SP Baturraden, Purwokerto. A total number of 176 records of first (1st) lactation milk yields from the daughthers of 83 sires were collected in during a period of 2005-2010. Data of milk yield per lactation was calculated by summing daily milk yield during a certain lactation period. Those that were standardized to 305 days of lactation and to mature eqivalent by Dairy Herd Improvement Association-United State Department of America (DHIA-USDA) in order to estimate heritability (h2) and breeding values of milk yield. Heritability value was estimated by paternal half sib correlation method, while breeding values of sires were estimated by the CC method. The average of 1st lactation milk yields was 3.922 kg/lactation. The averages of th 1st milk yields by the years from 2006 to 2011 were succesively 4,595, 3,765, 3,760, 2,928, 3,266, and 2.527 kg/lactation. The h2 value for the 1st lactation milk yields was 0.30±0.40. The results of estimating breeding values of milk of sires showed that from the 83 heads of sires evaluated resulted positive breeding values by 97,59% and negative breeding values by 2,41%. By considering the sires at the best 5% ranks were those with the breeding values of 164.24-219.86.

PENDUGAAN NILAI PEMULIAAN SIFAT PRODUKSI SUSU

PADA PEJANTAN SAPI FRIESIAN HOLSTEIN DI BBPTU

SAPI PERAH BATURRADEN PURWOKERTO

IQBAL RIZQHIE YUSTISI D14080167

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada

Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2012

PENDUGAAN NILAI PEMULIAAN SIFAT PRODUKSI SUSU

PADA PEJANTAN SAPI FRIESIAN HOLSTEIN DI BBPTU

SAPI PERAH BATURRADEN, PURWOKERTO

oleh

IQBAL RIZQHIE YUSTISI D14080167

Skripsi ini merupakan telah disetujui untuk disidangkan di hadapan Komisi Ujian Lisan tanggal 23 Juli 2012

Menyetujui,

Pembimbing Utama, Pembimbing Anggota,

Dr. Jakaria, S.Pt., M.Si Ir. Anneke Anggraeni, M.Si. Ph.D NIP. 19660105 199303 1 001 NIP. 19630924 199803 2 001

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 3 Februari 1989 di Bondowoso, Jawa Timur. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Slamet Rijadi dan Ibu Nurul Hidayati.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Blindungan I Bondowoso dari tahun 1996 dan diselesaikan pada taun 2002. Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama dimulai pada tahun 2002 dan diselesaikan pada tahun 2005 di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Bondowoso. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bondowoso pada tahun 2005 dan diselesaikan pada tahun 2008.

Penulis diterima di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2008 melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) dan diterima di Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, Intitut Pertanian Bogor. Penulis aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Produksi dan Teknologi Peternakan (Himaproter) sebagai staf Club Keprofesian Unggas periode 2009-2010, aktif di Kelompok Pecinta Alam Fakultas Peternakan (Kepal D) periode 2009-2010 dan sebagai Ketua Divisi Keprofesian Himaproter periode 2010-2011. Penulis juga pernah mengikuti magang di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang, Jawa Barat tahun 2010 dan magang penelitian di Balai Pembibitan Ternak Unggul (BBPTU) Sapi Perah Baturraden, Purwokerto tahun 2012. Penulis juga berkesempatan menjadi koordinator asisten praktikum pada Mata Kuliah Pengelolaan Ternak Tropis (PKTT) tahun 2012. Penulis berkesempatan menjadi penerima beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) pada tahun 2010/2011 dan 2011/2012.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan Karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendugaan Nilai Pemuliaan Sifat Produksi Susu pada Pejantan Sapi Friesian Holstein di BBPTU Sapi Perah Baturraden, Purwokerto”.

BPPTU Sapi Perah Baturraden, Purwokerto merupakan balai milik pemerintah yang memiliki fungsi menghasilkan bibit sapi perah yang baik untuk didistribusikan di Indonesia. Penggunaan pejantan yang kurang baik dalam perkawinan sapi perah dapat menghasilkan bibit sapi perah yang kurang baik pula. Oleh karena itu, perlu adanya pengevaluasian pejantan di BPPTU Sapi Perah Baturraden, Purternakan sapi perah di Indonewokerto guna menghasilkan bibit-bibit sapi perah terbaik untuk didistribusikan kepada peternak atau industri peternakan sapi perah di Indonesia.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan sripsi ini,oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis agar dalam karya tulis yang akan datang menjadi lebih baik. Penulis juga ingin berterimakasih kepada semua pihak yang teleh membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan informasi kepada para pembaca.

Bogor, Agustus 2012

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN ... i

ABSTRACT ... ii

LEMBAR PERNYATAAN ... iii

LEMBAR PENGESAHAN ... iv

RIWAYAT HIDUP ... v

KATA PENGANTAR ... vi

DAFTAR ISI... vii

DAFTAR TABEL... ix DAFTAR GAMBAR ... x DAFTAR LAMPIRAN ... xi PENDAHULUAN... 1 Latar Belakang... 1 Tujuan... 2 TINJAUAN PUSTAKA... Perkembangan Produksi Susu Sapi Perah Nasional ... 3

Sapi Friesian Holstein ... 4

Perbaikan Genetik Sapi Perah ... 5

Seleksi Sifat Produksi Susu ... 6

Faktor Koreksi ... 7

Heritabilitas ... 8

Nilai Pemuliaan... 9

Perbaikan Mutu Genetik Pejantan ... 10

MATERI DAN METODE... 13

Lokasi dan Waktu ... 13

Materi... 13

Prosedur... 13

Rancangan dan Analisis Data ... 14

Produksi Susu Harian... 14

Produksi Susu Laktasi Lengkap ... 14

Standardisasi Produksi Susu ... 14

Pendugaan Nilai Heritabilitas ... 15

Evaluasi Pejantan ... 16

Nilai Pemulian Relatif ... 16

Produksi Susu ... 18

Heritabilitas ... 20

Pendugaan Nilai Pemuliaan ... 21

KESIMPULAN DAN SARAN ... ... 25

Kesimpulan ... 25

Saran ... 25

UCAPAN TERIMAKASIH ... 26

DAFTAR PUSTAKA ... 28

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Hasil Penelitian Pendugaan Nilai Heritabilitas Produksi Susu di

Indonesia ... 9 2. Daftar Analisis Sidik Ragam Heritabilitas ... 15 3. Rataan Produksi Susu Laktasi Pertama ... 18 4. Peringkat Keunggulan 5% Pejantan terbaik berdasarkan Nilai

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. 2.

Grafik Populasi Sapi Perah Nasional ... Grafik Produksi Susu Nasional ...

3 4 2. Lokasi BBPTU Sapi Perah Baturraden ... 17 3. Sapi FH di BBPTU Sapi Perah Baturraden ... 18

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Faktor Koreksi Kearah Laktasi 305 hari ... 31 2. Faktor Koreksi untuk Menyesuaikan Umur Sapi ke Arah Umur

Dewasa ... 32 3. Teladan Standardisasi Produksi Susu Harian Lengkap ... 33 4. Teladan Pendugaan Nilai Heritabilitas Produksi Susu Laktasi

Petama di BBPTU Sapi Perah Baturraden Purwokerto... 34 5. Sebaran Penggunaan Pejantan di BBPTU Sapi Perah Baturraden

Purwokerto ...

35

6. Teladan Perhitungan nilai Contemporary Comparison (CC) ... 38 7. Teladan Perhitungan Nilai Pemuliaan Relatif atau Relaitve

Beeding Value (RBV) ... 39 8. Peringkat Pejantan Berdasarkan Nilai CC dan RBV ... 40

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Produksi susu dalam negeri saat ini baru memenuhi sekitar 35% dari kebutuhan susu nasional. Susu segar dalam negeri diproduksi oleh sekitar 495.089 ekor sapi perah bangsa Friesian Holstein (FH) (Direktorat Jenderal Peternakan, 2010). Upaya untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, khususnya susu diperlukan peningkatan produksi susu dalam negeri. Usaha yang dapat dilakukan adalah peningkatan populasi dan produktivitas sapi perah.

Peningkatan produktivitas sapi perah merupakan salah satu upaya dalam peningkatan produksi susu nasional. Sapi memiliki kemampuan yang berbeda dalam memproduksi susu. Produksi susu merupakan sifat kuantitatif, yaitu sifat yang dikendalikan oleh banyak gen, sehingga ekspresinya merupakan akumulasi dari pengaruh genetik, lingkungan dan interaksi keduanya. Produksi susu merupakan sifat kuantitatif yang penting untuk diperbaiki melalui kegiatan seleksi. Pada program pemuliaan ternak, yang lebih penting dan lebih memperoleh perhatian adalah faktor genetik karena unsur inilah yang diwariskan tetua kepada keturunannya. Peningkatan produktivitas melalui kegiatan seleksi dapat dilakukan melalui seleksi induk, pejantan, maupun keduanya. Evaluasi kualitas genetik pejantan dianggap lebih efisien digunakan dibandingkan dengan betina karena mampu menghasilkan keturunan lebih banyak.

Pejantan tidak dapat menghasilkan susu, oleh sebab itu perlu adanya pendugaan kemampuan genetik seekor pejantan dalam mewariskan sifat peroduksi susu yang dimungkinkan dengan mengestimasi nilai pemuliaan berdasarkan produksi anak-anak betinanya (uji progeni). Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan genetik pejantan melalui uji progeni adalah dengan metode Contemporary Comparison (CC). Metode CC merupakan metode evaluasi yang didasarkan atas perbandingan rataan produksi susu laktasi pertama anak betina calon pejantan yang diuji dengan produksi rataan produksi susu laktasi pertama anak betina pejantan lain yang berproduksi pada tempat, musim, dan tahun yang sama (contemporary). Evaluasi genetik melalui seleksi pejantan ini perlu dilakukan di BBPTU Sapi Perah Baturraden sebagai balai penghasil bibit sapi perah di Indonesia untuk mendapatkan sapi yang berkualitas.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi genetik pewarisan sifat produksi susu pada pejantan FH melalui uji progeni dengan pendekatan nilai pemuliaan berdasarkan metode Contemporary Comparison (CC) di BBPTU Sapi Perah Baturraden, Purwokerto.

TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan Produksi Susu Sapi Perah Nasional

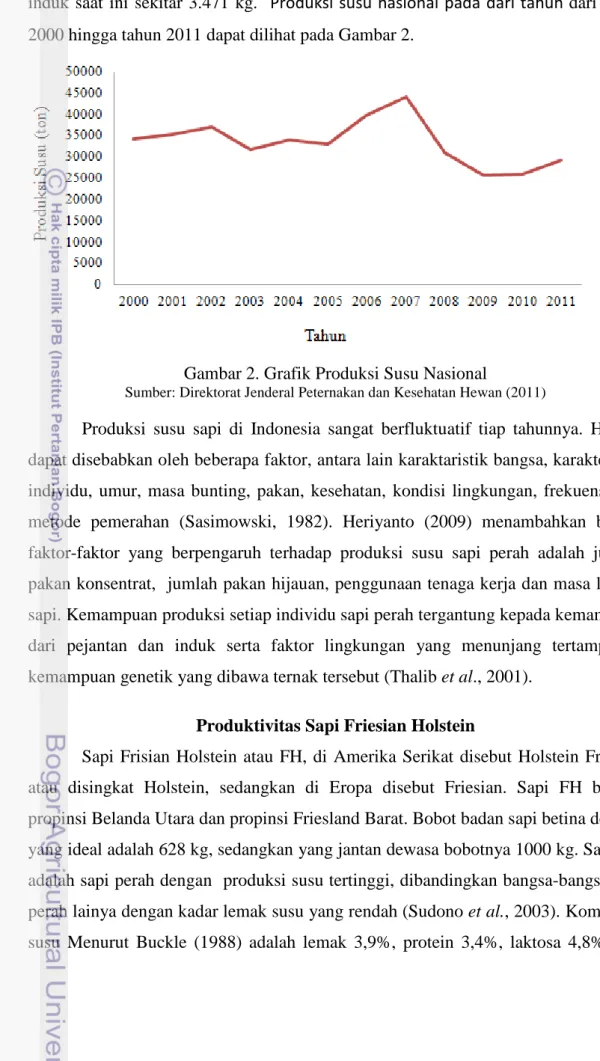

Industri persusuan sapi perah nasional mulai berkembang pesat sejak awal tahun 1980. Saat itu, pemerintah mulai melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi susu segar di dalam negeri, disebabkan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Untuk meningkatkan populasi, sapi perah FH betina (dara bunting) di impor secara teratur dalam jumlah besar. Hal ini menyebabkan populasi sapi perah di Indonesia meningkat tiap tahunya. Peningkatan Jumlah populasi ini juga berhubungan dengan tingginya permintaan susu dan produk olahan susu oleh konsumen. Berdasarkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (2011), populasi sapi perah terbesar terdapat di Jawa Timur (46,8%), Jawa Barat (25,2%), dan Jawa Tengah (24,9%). Populasi sapi perah nasional dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Grafik Populasi Sapi Perah Nasional

Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (2011)

Kegiatan importasi mampu menambah populasi sapi secara cepat, diikuti peningkatan produksi susu segar secara signifikan. Meskipun demikian, dalam perkembangan usaha sapi perah nasional, kenaikan produksi susu lebih dikarenakan penambahan populasi, belum dimbangi oleh perbaikan produktivitas ternak. Hal ini dapat diilustrasikan dari hasil kajian data tentang perkembangan populasi dan produksi susu sapi perah (Direktorat Jenderal Peternakan, 2010). Atas dasar asumsi proporsi sapi betina laktasi 54%, diperoleh rataan produksi susu segar per laktasi per

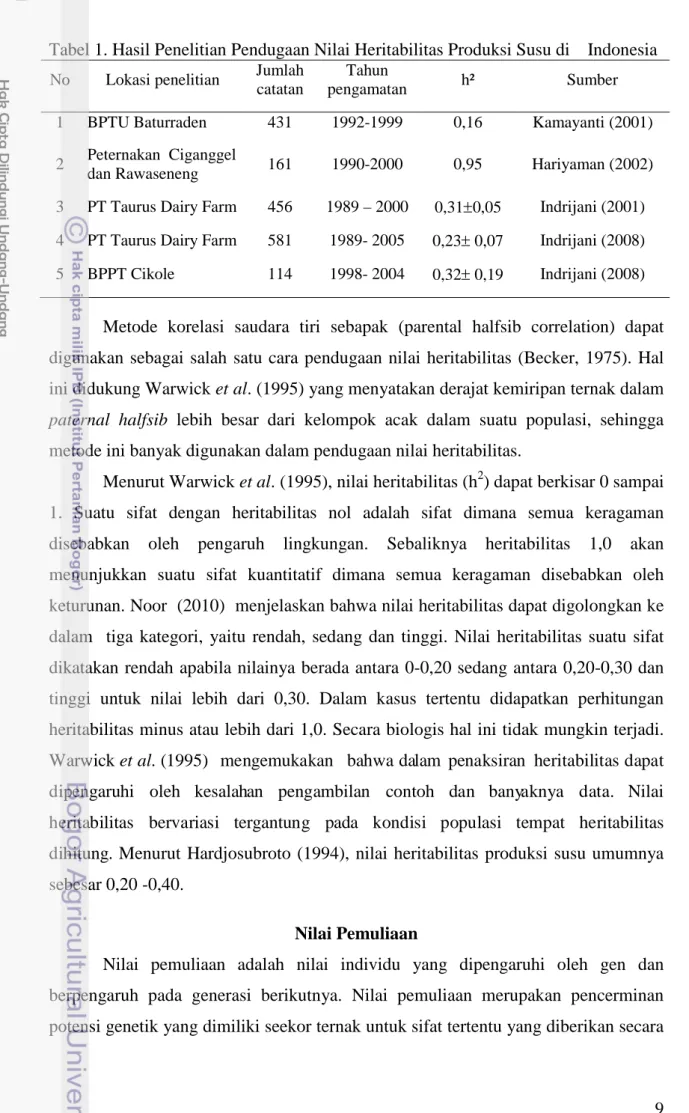

induk saat ini sekitar 3.471 kg. Produksi susu nasional pada dari tahun dari tahun 2000 hingga tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Grafik Produksi Susu Nasional

Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (2011)

Produksi susu sapi di Indonesia sangat berfluktuatif tiap tahunnya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karaktaristik bangsa, karakteristik individu, umur, masa bunting, pakan, kesehatan, kondisi lingkungan, frekuensi dan metode pemerahan (Sasimowski, 1982). Heriyanto (2009) menambahkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi susu sapi perah adalah jumlah pakan konsentrat, jumlah pakan hijauan, penggunaan tenaga kerja dan masa laktasi sapi. Kemampuan produksi setiap individu sapi perah tergantung kepada kemampuan dari pejantan dan induk serta faktor lingkungan yang menunjang tertampilnya kemampuan genetik yang dibawa ternak tersebut (Thalib et al., 2001).

Produktivitas Sapi Friesian Holstein

Sapi Frisian Holstein atau FH, di Amerika Serikat disebut Holstein Friesian atau disingkat Holstein, sedangkan di Eropa disebut Friesian. Sapi FH berasal propinsi Belanda Utara dan propinsi Friesland Barat. Bobot badan sapi betina dewasa yang ideal adalah 628 kg, sedangkan yang jantan dewasa bobotnya 1000 kg. Sapi FH adalah sapi perah dengan produksi susu tertinggi, dibandingkan bangsa-bangsa sapi perah lainya dengan kadar lemak susu yang rendah (Sudono et al., 2003). Komposisi susu Menurut Buckle (1988) adalah lemak 3,9%, protein 3,4%, laktosa 4,8%, abu

0,72% dan air 87%. Komponen lain yang juga terdapat dalam susu adalah sitrat, enzim-enzim, fosfolipid, vitamin A, vitamin B dan vitamin C.

Sudono et al. ( 2003) menjelaskan bahwa sapi FH murni memiliki warna bulu hitam dan putih atau merah dan putih dengan batas-batas warna yang jelas. Sapi FH baik untuk menghasikan daging (beef) karena tumbuhnya cepat dan menghasilkan karkas sangat baik. Bobot lahir anak sapi tinggi yaitu 43 kg, tambahan lain warna lemak daging putih, sehingga baik sekali untuk produksi veal (daging anak sapi). Bangsa sapi perah yang baik diternakkan di daerah dengan ketinggian antara 750-1250 meter diatas permukaan laut dan akan menunjukkan penampilan produksi susu terbaik apabila ditempatkan pada suhu lingkungan 18,3oC dengan kelembaban 55%. Apabila ternak ditempatkan pada lingkungan dengan suhu lebih tinggi maka ternak akan melakukan penyesuaian secara fisiologis dan secara tingkah laku (behaviour) (Yani & Purwanto, 20010).

Produktivitas sapi perah di Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan dengan produktivitas sapi perah iklim sedang. Rataan produksi susu nasional berkisar 3.471 kg per laktasi (Direktorat Jenderal Peternakan, 2010). Produksi susu ini berbeda jauh dengan produktivitas sapi FH di Inggris yang mempunyai produksi susu satu laktasi sebanyak 7.609-8.548 kg (Albarrant et al. 2008), namun setara dengan produktivitas sapi FH di iklim tropis seperti di Afrika Selatan , yakni sebesar 3.840-4.590 kg per laktasinya (Theron & Mostert, 2009). Sudono et al. (2003) menambahkan produksi susu rata-rata di Amerika Serikat 7.245 kg/laktasi dan kadar lemak 3,65%, sedangkan di Indonesia produksi susu rata-rata per hari 10 liter/ekor.

Perbaikan Genetik Sapi Perah

Perbaikan genetik sapi perah dapat dilakukan pada ternak jantan dan ternak betina. Ternak jantan berpeluang mempunyai keturunan lebih banyak dibandingkan ternak betina sehingga mendapatkan perhatian yang lebih besar. Pada prinsipnya, potensi genetik ternak dapat dinilai melalui nilai genetik atau nilai pemuliaan yang dimiliki oleh semua kerabatnya yang lain, utamanya adalah dengan keluarga terdekat (Santosa et al., 2009).

Program perkawinan sapi FH di dalam negeri selama ini pada dasarnya lebih diarahkan pemerintah kepada sistem perkawinan out breeding agar sapi perah rumpun FH terjaga kemurniannya, sehingga diharapkan dapat mengeskpresikan

kinerja produksi susu cukup tinggi dari generasi ke generasi (Anggraeni dan Iskandar, 2008). Sapi FH pejantan unggul sebagai sumber semen beku yang diproduksi oleh BIB Nasional, didatangkan dari banyak negara, sehingga merupakan sumber materi genetik sapi FH dari banyak galur, seperti dari Australia, New Zealand, Jepang, AS dan Kanada (Anggraeni dan Iskandar, 2008).

Anggreani (2012) menjelaskan bahwa sapi pejantan unggul yang dipakai oleh BIB Nasional untuk menghasilkan semen beku sebagian sudah melewati proses pemilihan pejantan sangat ketat. Dalam proses pembelian pejantan FH dari negara importir, BIB Nasional memilih sapi pejantan hasil uji progeni di negara asal dengan kemampuan pewarisan produksi susu atau Predicted Transmitting Ability (PTA) pada peringkat atas (top) untuk dijadikan pejantan sumber semen beku di dalam negeri. Pengaturan perkawinan untuk meminimalkan terjadinya perkawinan kerabat dekat terutama antara sapi betina dengan bapaknya, sudah mulai dilakukan oleh BIB Nasional dan sebagian oleh koperasi susu. Meskipun demikian, upaya secara langsung untuk menghasilkan sapi perah bibit, baik pejantan maupun sapi betina dengan kemampuan produksi susu yang tinggi, belum berjalan secara baik dan teratur.

Seleksi Sifat Produksi Susu

Seleksi merupakan suatu tindakan untuk memilih ternak yang dapat dianggap mempunyai mutu genetik baik untuk dikembangbiakkan lebih lanjut serta mimilih ternak yang dianggap kurang baik untuk disingkirkan dan tidak dikembangbiakkan lebih lanjut (Hardjosubroto, 1994). Santosa et al. (2009) mendefinisikan seleksi sebagai suatu tindakan memilih ternak atau sekelompok ternak yang unggul secara genetik untuk menjadi tetua bagi generasi berikutnya dan mengeluarkan ternak yang kurang baik. Menurut Noor (2010) , terdapat dua kekuatan yang menentukan apakan ternak-ternak pada generasi tertentu bisa menjadi tetua pada generasi selanjutnya. Kedua kekuatan itu adalah seleksi alam dan seleksi buatan. Seleksi buatan inilah yang digunakan manusia dalam meningkatkan produktifitas ternak tersebut. Hal ini disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan manusia.

Kondisi usaha peternakan sapi perah di Indonesia menunjukkan bahwa produksi susu saat ini merupakan sifat yang pertama kali mendapatkan prioritas

pada sapi perah utamanya menghasilkan pejantan berkemampuan mewariskan sifat produksi susu tinggi pada anaknya dan menghasilkan induk dengan produksi susu tinggi dan penggunaan input produksi secara efisien. Seleksi pada dasarnya adalah mengidentifikasi keunggulan genetik ternak, untuk sifat yang diinginkan dengan cara mengestimasi nilai pemuliaannya (Anggreani, 2012).

Menurut Chacko dan Schneider (2005) secara garis besar ada empat metode untuk mengestimasi nilai pemuliaan ternak, yaitu: a) seleksi individu atas dasar nilai fenotipe ternak itu sendiri; b) seleksi sib atas dasar hubungan kekerabatannya (saudara); c) uji progeni atas dasar penampilan anak betina (dari pejantan); dan d)

animal model atas dasar catatan produksi dari ternak itu sendiri dilengkapi informasi

familinya. Seleksi pada sapi perah ditujukan terutama untuk menghasilkan pejantan yang memiliki kemampuan mewariskan sifat produksi susu tinggi pada anaknya dan menghasilkan sapi betina berkemampuan produksi susu tinggi dan penggunaan input produksi secara efisien. Respon kemajuan genetik dari seleksi yang dilakukan tentunya akan ditentukan oleh keragaman genetik, akurasi seleksi, intensitas seleksi dan interval generasi (Anggreani, 2012).

.

Faktor Koreksi

Faktor koreksi perlu dibuat untuk menghindari bias dalam perhitungan, sehingga produksi susu yang diperoleh seluruhnya mencerminkan kemampuan gentik dari ternak tersebut, bukan karena pengaruh lingkungan. Produksi susu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Produksi susu merupakan suatu sifat fenotip, yang ekspresinya ditentukan oleh genetik dan lingkungan dimana sifat tersebut berada. Schmidt dan Van Vleck (1974) menyatakan bahwa faktor lingkungan dapat dibagi dua berdasarkan penyebabnya, yaitu: (1) lingkungan yang penyebabnya diketahui : umur, musim saat beranak, masa kering dan masa produksi, sehingga produksi perlu dikoreksi: (2) lingkungan yang tidak diketahui penyebabnya, namun berpengaruh terhadap produksi susu, hal ini sulit dibuat faktor koreksinya.

Pendugaan nilai pemuliaan produksi susu dilakukan dengan penyesuaian produksi susu sapi betina yang dinilai terhadap produksi susu setara dewasa. Faktor-faktor yang perlu penyesuaian adalah jumlah pemerahan, intensitas pemerahan, dan periode laktasi (Warwick et al., 1995). Ternak yang secara genetik unggul tidak akan

menampilkan keunggulan yang optimal jika tidak didukung oleh faktor lingkungan yang baik pula. Sebaliknya, ternak yang memiliki mutu genetik rendah meski didukung oleh lingkungan yang baik juga tidak akan menunjukkan produksi yang tinggi (Noor, 2010).

Faktor koreksi yang paling banyak digunakan di berbagai negara adalah faktor koreksi produksi susu yang disesuaikan ke arah lama pemerahan 305 hari, umur induk dewasa dan pemerahan 2 kali sehari. Standarisasi laktasi 305 hari didasarkan perhitungan bahwa seekor sapi perah optimal apabila beranak satu kali per tahun, dengan lama pengeringan 6-8 minggu. Standarisasi laktasi umur dewasa (Mature Equivalent) didasarkan atas produksi susu yang optimum akan dihasilkan pada umur dewasa, dicapai pada umur 66-72 bulan atau pada laktasi keenam (Hardjosubroto, 1994).

Heritabilitas

Heritabilitas secara sederhana yaitu berhubungan dengan proporsi keragaman fenotifik yang dikontrol oleh gen. Proporsi ini dapat diwariskan pada generasi selanjutnya (Noor, 2010). Falconer (1992) menyatakan bahwa heritabilitas adalah rasio ragam yang aditif dengan ragam fenotif. Warwick et al. (1995) menyatakan menyatakan bahwa heritabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bagian dari keragaman total yang diukur dengan ragam suatu sifat yang diakibatkan pengaruh genetik. Semua komponen genetik ini dipengaruhi oleh frekuensi gen yang dapat berbeda dari suatu populasi lainnya.

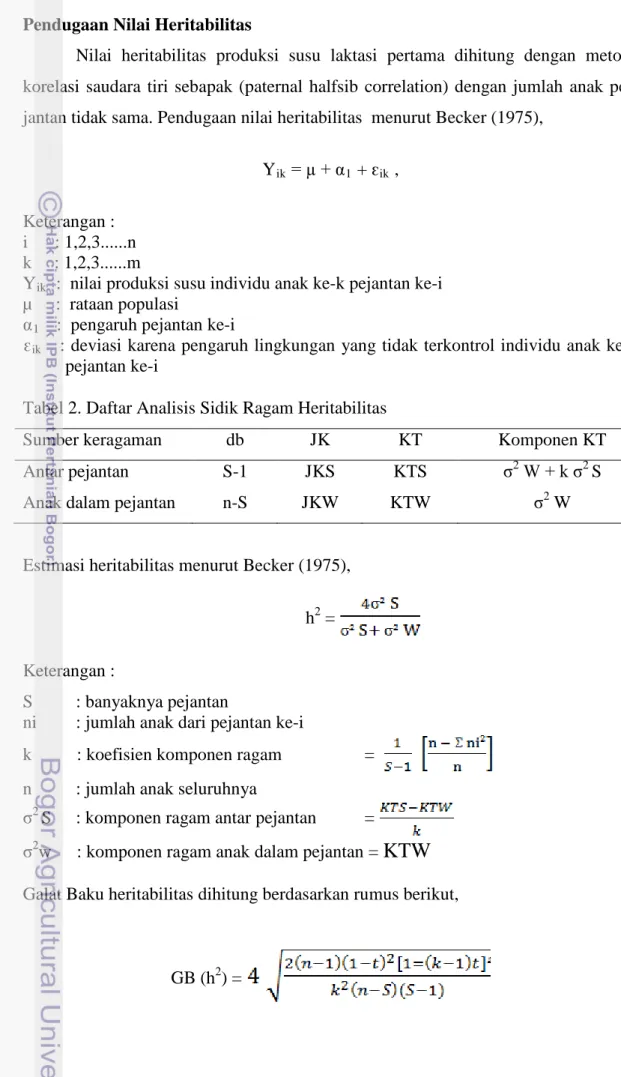

Falconer (1992) menambahkan bahwa heritabilitas adalah spesifik untuk suatu populasi dan merupakan suatu sifat yang menjadi perhatian. Prinsip perhitungan heritabilitas yaitu bahwa ternak yang masih memiliki hubungan keluarga akan memiliki performa yang lebih mirip jika dibandingkan dengan ternak yang tidak memiliki hubungan keluarga. Dinyatakan lenih lanjut oleh Warwick et al. (1995) cara yang paling akurat untuk menentukan heritabilitas suatu sifat spesies adalah melalui pencatatan selama beberapa generasi dan menentukan kemajuan yang diperoleh untuk kemudian dibandingkan dengan sejumlah keunggulan dari tetua terpilih dari semua generasi. Hasil penelitian pendugaan nilai heritabilitas produksi susu di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Penelitian Pendugaan Nilai Heritabilitas Produksi Susu di Indonesia No Lokasi penelitian Jumlah

catatan

Tahun

pengamatan h² Sumber 1 BPTU Baturraden 431 1992-1999 0,16 Kamayanti (2001) 2 Peternakan Ciganggel

dan Rawaseneng 161 1990-2000 0,95 Hariyaman (2002) 3 PT Taurus Dairy Farm 456 1989 – 2000 0,31±0,05 Indrijani (2001) 4 PT Taurus Dairy Farm 581 1989- 2005 0,23± 0,07 Indrijani (2008) 5 BPPT Cikole 114 1998- 2004 0,32± 0,19 Indrijani (2008)

Metode korelasi saudara tiri sebapak (parental halfsib correlation) dapat digunakan sebagai salah satu cara pendugaan nilai heritabilitas (Becker, 1975). Hal ini didukung Warwick et al. (1995) yang menyatakan derajat kemiripan ternak dalam

paternal halfsib lebih besar dari kelompok acak dalam suatu populasi, sehingga

metode ini banyak digunakan dalam pendugaan nilai heritabilitas.

Menurut Warwick et al. (1995), nilai heritabilitas (h2) dapat berkisar 0 sampai 1. Suatu sifat dengan heritabilitas nol adalah sifat dimana semua keragaman disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Sebaliknya heritabilitas 1,0 akan menunjukkan suatu sifat kuantitatif dimana semua keragaman disebabkan oleh keturunan. Noor (2010) menjelaskan bahwa nilai heritabilitas dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Nilai heritabilitas suatu sifat dikatakan rendah apabila nilainya berada antara 0-0,20 sedang antara 0,20-0,30 dan tinggi untuk nilai lebih dari 0,30. Dalam kasus tertentu didapatkan perhitungan heritabilitas minus atau lebih dari 1,0. Secara biologis hal ini tidak mungkin terjadi. Warwick et al. (1995) mengemukakan bahwa dalam penaksiran heritabilitas dapat dipengaruhi oleh kesalahan pengambilan contoh dan banyaknya data. Nilai heritabilitas bervariasi tergantung pada kondisi populasi tempat heritabilitas dihitung. Menurut Hardjosubroto (1994), nilai heritabilitas produksi susu umumnya sebesar 0,20 -0,40.

Nilai Pemuliaan

Nilai pemuliaan adalah nilai individu yang dipengaruhi oleh gen dan berpengaruh pada generasi berikutnya. Nilai pemuliaan merupakan pencerminan potensi genetik yang dimiliki seekor ternak untuk sifat tertentu yang diberikan secara

relatif atas kedudukannya di dalam suatu populasi (Hardjosubroto, 1994). Nilai pemuliaan merupakan faktor utama dalam mengevaluasi keunggulan individu dalam populasi ternak. Nilai pemuliaan tidak dapat diukur secara langsung, namun dapat diduga atau diestimasi. Nilai pemuliaan ini sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk seleksi (Warwick et al., 1995).

Arti dari nilai pemuliaan sangat penting, terutama dalam menilai keunggulan seekor pejantan yang akan digunakan sebagai sumber mani beku. Apabila seekor ternak telah diketahui besar nilai pemuliaannya, hal ini berarti bahwa bila pejantan tersebut dikawinkan dengan induk-induk secara acak pada populasi normal maka rerata performans keturunannya kelak akan menunjukkan keunggulan sebesar setengah dari nilai pemuliaan dari pejantan tersebut terhadap performans populasinya. Seekor pejantan hanya mewariskan setengah dari nilai pemuliaannya, dan setengahnya berasal dari induknya (Hardjosubroto, 1994).

Pendugaan nilai pemuliaan harus dilakukan sedini mungkin karena akan sangat berguna dalam proses seleksi yang lebih efisien dan secara tidak langsung bisa memperpendek interval generasi dalam pemilihan bibit. Ternak yang memiliki nilai pemuliaan tinggi menggambarkan tingginya kemampuan genetik ternak tersebut untuk berproduksi. Tinggi rendahnya nilai pemuliaan tersebut adalah milik individu itu sendiri. Sesuai dengan pendapat Dalton (1985) yang menyatakan bahwa nilai pemuliaan adalah milik individu itu sendiri dan ditentukan oleh gen‐gen yang diwariskan pada keturunannya. Pendugaan nilai pemuliaan dapat menggunakan Nilai Pemuliaan Relatif (Relative Breeding Value) sebagai tindak lanjut evaluasi pejantan menggunakan metode Contemporary Comparison (CC) (Hardjosubroto, 1994).

Perbaikan Mutu Genetik Pejantan

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang peternakan di Indonesia antara lain adalah masih rendahnya produktifitas dan mutu genetik ternak. Keadaan ini terjadi karena sebagian besar peternakan di Indonesia masih merupakan peternakan konvensional, dimana mutu bibit, penggunaan teknologi dan keterampilan peternak relatif masih rendah. Sejak dikenalkannya Inseminasi Buatan (IB) dalam mengembangkan populasi ternak, maka seleksi pejantan dalam meningkatkan mutu genetik ternak sering diasumsikan lebih penting daripada seleksi induk, tetapi dengan

dikatakan sama pentingnya dengan seleksi induk, tetapi dalam segi intensitasnya seleksi pejantan lebih ketat dari seleksi induk. Diwyanto et al. (2001) menyatakan bahwa pada teknologi transfer embrio ini memungkinkan evaluasi mutu genetik produksi susu sapi perah pejantan berdasarkan penampilan saudara-saudara betinanya. Hardjosubroto (1994) menyatakan bahwa seleksi pejantan sangat penting, karena seekor pejantan yang dipergunakan dalam inseminasi buatan selama hidupnya menghasilkan keturunan lebih banyak daripada seekor betina. Pemilihan pejantan sedini mungkin dianjurkan agar nilai genetik pejantan tersebut akan cepat diketahui, untuk dapat diambil keputusan dalam penentuan pejantan yang akan dipilih.

Evaluasi keunggulan sifat produksi susu pejantan dapat dilakukan melalui uji zuriat, yakni penilaian atas dasar kemampuan produksi keturunannya. Pejantan tidak menghasilkan susu, sehingga kemampuan pejantan dapat diduga dari produksi susu, mengingat pejantan mewariskan sifat yang dipunyai sekitar 50% kepada keturunannya. Ada beberapa macam analisa dalam mengevaluasi pejantan berdasarkan performa anak betinanya, antara lain Daughter Comparison, Daughter

dam Comparison, Daughter herdmate Comparison (DHC), Contemporary Comparison (CC), Commulative Difference (CD), Improved Contemporary Comparison (ICC) dan Breeding Index (Hardjosubroto, 1994).

Salah satu metode yang sering digunakan dalam pengevaluasian pejantan adalah metode Contemporary Comparison (CC). Evaluasi CC didasarkan atas perbandingan antara rataan produksi susu laktasi pertama anak betina calon pejantan yang diuji dengan produksi susu laktasi pertama anak betina pejantan lain yang berproduksi pada tempat, musim, dan tahun yang sama (contemporary) (Hardjosubroto,1994). Metode ini telah digunakan di Selandia Baru sejak tahun 1950, di Inggris tahun 1954 dan kemudian di Amerika Serikat. Evaluasi ini dilakukan untuk menghilangkan pengaruh perbedaan lingkungan diantara peternakan dan mengurangi kesalahan karena standar umur ke setara dewasa.

Metode CC merupakan uji zuriat yang didasarkan pada laktasi pertama dari anak-anak betina pejantan yang diuji sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan akibat faktor lingkungan yang disebabkan oleh perbedaan umur. Kelebihan lain dari evaluasi ini adalah dapat mengurangi kemungkinan penyimpangan sebagai akibat

dari perlakuan yang berbeda dari induk-induk terseleksi yang memperoleh perlakuan istimewa pada laktasi berikutnya. Seleksi pejantan dikatakan akurat bila tidak kurang dari 5-10 ekor calon pejantan yang diuji dengan 10 anak betina efektif yang digunakan (Dalton, 1985).

MATERI DAN METODE

Lokasi dan Waktu

Penelitian dilakukan di BBPTU Sapi Perah Baturraden Purwokerto dari bulan Januari sampai Februari 2012.

Materi

Materi yang digunakan adalah data 83 semen pejantan sapi FH diperoleh dari Lembaga resmi yang memproduksi semen beku seperi Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang, Jawa Barat dan Balai Inseminasi Buatan (BIB) Singosari, Jawa Timur serta hasil impor dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang dan Perancis. Semen digunakan dalam 176 perkawinan, sehingga didapatkan 176 data produksi laktasi pertama di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul (BBPTU) Sapi Perah, Baturraden, Purwokerto yang digunakan sebagai data sekunder dalam evaluasi pejantan di tempat tersebut. Data tersebut dilengkapi dengan informasi identitas nama tetua jantan, tanggal lahir, tanggal beranak dan tanggal kering.

Prosedur

Prosedur penelitian diawali dengan pengumpulan data sekunder produksi susu harian laktasi pertama anak betina dari pejantan yang diuji selama 6 tahun, sejak tahun 2006 hingga 2011. Data tersebut merupakan data produksi susu yang dicatat pada pagi dan sore selama satu laktasi. Data produksi susu harian ditabulasikan berdasarkan individu yang diuji, lengkap dengan produksi harian selama periode laktasinya, data tetua jantan, tanggal lahir, tanggal kawin, tanggal beranak dan tanggal kering. Selanjutnya produksi susu per laktasi lengkap dihitung dengan menjumlahkan produksi susu sapi pagi dan sore hari selama laktasi pertama. Produksi susu laktasi pertama kemudian distandarisasi menurut lama laktasi 305 hari dan umur setara dewasa. Setelah data produksi susu terstandarisasi, dilanjutkan dengan pendugaan nilai heritabilitas.

Pendugaan nilai heritabilitas produksi susu laktasi pertama dihitung dengan metode korelasi saudara tiri sebapak (paternal halfsib correlation) dengan jumlah anak per pejantan tidak sama. Nilai heritabilitas ini digunakan dalam penentuan nilai pengujian pejantan dari individu pejantan yang dievaluasi. Evaluasi pejantan

dilakukan dengan dengan metode Contemporary Comparisson (CC). Nilai dari CC yang didapatkan digunakan dalam pendugaan nilai pemuliaan menggunakan Relative

Breeding Value (RBV). Nilai pemuliaan ini digunakan dalam penentuan peringkat

kemampuan genetik produksi susu pada pejantan di BBPTU Sapi Perah Baturraden.

Rancangan dan Analisis Data

Produksi Susu Harian

Perhitungan produksi susu harian dihitung dengan rumus berikut,

Keterangan :

: produksi susu saat pemerahan pagi : produksi susu saat pemerahan sore

Produksi Laktasi Lengkap

Produksi laktasi lengkap dilakukan dengan menggunakan rumus,

Keterangan :

n : hari laktasi ke-n

Standarisasi Produksi Susu

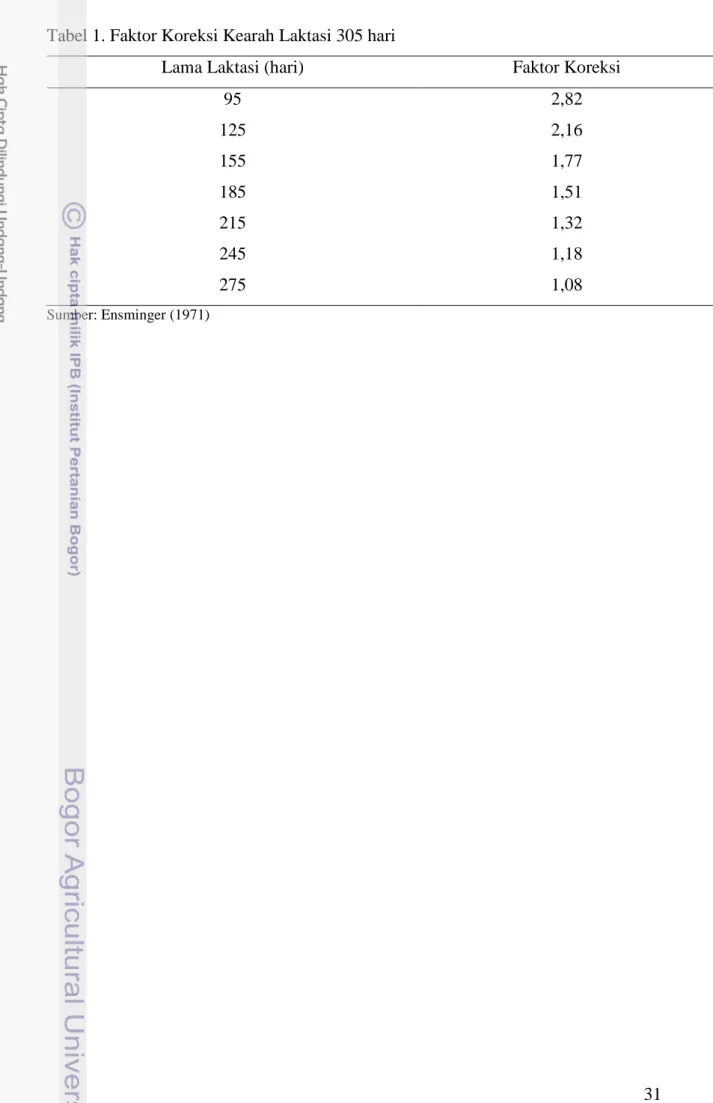

Pendugaan keunggulan genetik dapat dilakukan setelah produksi susu dalam satu masa laktasi distandarisasi atau dibakukan ke produksi 305 hari dan umur setara dewasa . Standarisasi dilakukan dengan menggunakan faktor produksi sesuai dengan lama laktasi sapi tersebut berdasarkan faktor koreksi yang telah dilakukan oleh DHIA-USDA (Warwick dan Legates, 1979). Lama produksi laktasi pertama yang digunakan untuk pengevaluasian pejantan adalah lama laktasi tidak kurang dari 120 hari laktasi dan jika terdapat laktasi penjang, maka akan dipotong pada lama laktasi 305 hari. Faktor koreksi standarisasi produksi susu per laktasi dapat dilihat pada Lampiran 1, sedangkan standarisasi berdasarkan umur dapat dilihat di Lampiran 2.

Pendugaan Nilai Heritabilitas

Nilai heritabilitas produksi susu laktasi pertama dihitung dengan metode korelasi saudara tiri sebapak (paternal halfsib correlation) dengan jumlah anak per-jantan tidak sama. Pendugaan nilai heritabilitas menurut Becker (1975),

Yik = µ + α1 + ԑik ,

Keterangan : i : 1,2,3...n k : 1,2,3...m

Yik : nilai produksi susu individu anak ke-k pejantan ke-i

µ : rataan populasi

α1 : pengaruh pejantan ke-i

ԑik : deviasi karena pengaruh lingkungan yang tidak terkontrol individu anak ke-k

pejantan ke-i

Tabel 2. Daftar Analisis Sidik Ragam Heritabilitas

Sumber keragaman db JK KT Komponen KT

Antar pejantan S-1 JKS KTS σ2W + k σ2 S

Anak dalam pejantan n-S JKW KTW σ2 W

Estimasi heritabilitas menurut Becker (1975),

h2 =

Keterangan :

S : banyaknya pejantan

ni : jumlah anak dari pejantan ke-i

k : koefisien komponen ragam = n : jumlah anak seluruhnya

σ2

S : komponen ragam antar pejantan = σ2

w : komponen ragam anak dalam pejantan =

KTW

Galat Baku heritabilitas dihitung berdasarkan rumus berikut,dimana,

t : Interclass correlation

:

Evaluasi Pejantan

Pendugaan mutu genetik dari pejantan diuji dengan metode Contemporary

Comparison (CC). Rumus perhitungan untuk nilai pendugaan mutu genetik dengan

metode CC menurut Hardjosubroto (1994):

CC =

Keterangan :

W : Faktor terbobot =

ƩW : Jumlah anak betina efektif

n1 : Jumlah anak-anak betina pejantan yang diuji pada laktasi pertama

n2 : Jumlah anak-anak betina pejantan lain sebagai pembanding pada laktasi

pertama

D : Produksi susu rata-trata laktasi pertama anak betina yang diuji C : Produksi susu rata-rata pertama anak betina pejantan lain sebagai

pembanding

Nilai Pemuliaan Relatif

Nilai Pemuliaan Relatif atau Relative Breeding Value (RBV) merupakan penilaian mutu genetik ternak untuk sifat tertentu, yang diberikan secara relatif atas kedudukannya di dalam populasinya. Rumus RBV menurut Hardjosubroto (1994),

RBV = x 100%

b =

Keterangan :

RBV : Nilai Pemuliaan Relatif atau Relative Breeding Value CC : Nilai Contemporary Comparison

H : Rataan produksi susu dari peternakan yang diuji ƩW : Jumlah anak betina efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul (BBPTU) Sapi Perah Baturraden merupakan salah satu dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPTU lingkup Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan. BBPTU Sapi Perah Baturraden memiliki tugas: melaksanakam pemuliaan, pemeliharaan, produksi dan pemasaran bibit sapi perah unggul.

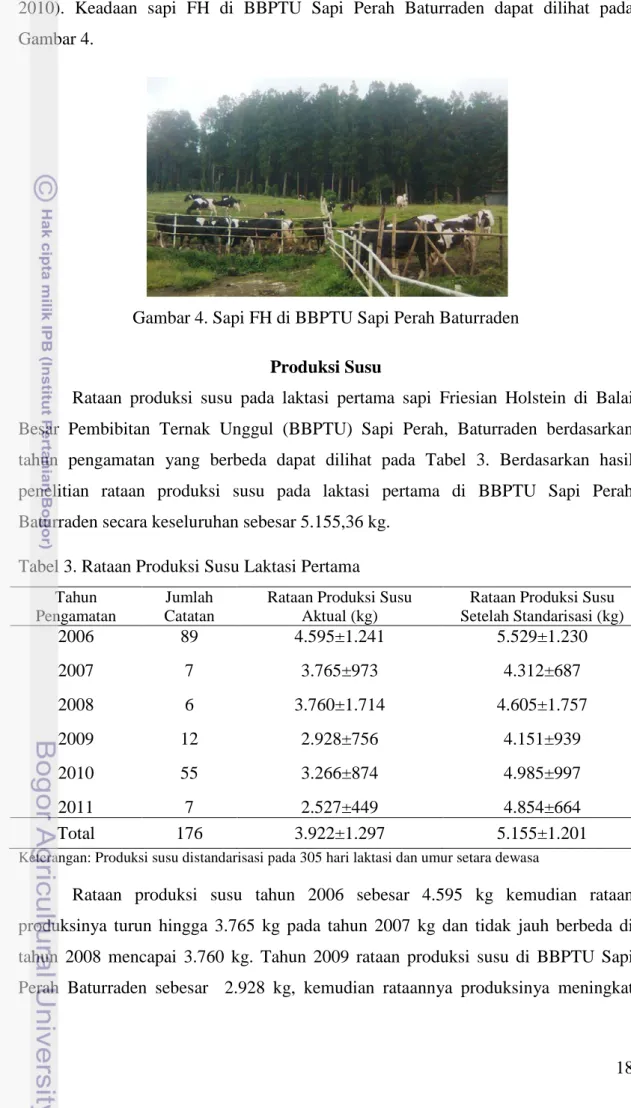

BBPTU Sapi Perah Baturraden berada pada wilayah yang meliputi empat area, yaitu: area farm Tegalsari, area farm Limpakuwus, area farm Munggangsari dan area farm Manggala. Keempat area tersebut berada di lereng kaki gunung Slamet sisi arah selatan. Area farm Tegalsari, Limpakuwus dan Munggangsari berada di dalam kawasan wisata Baturraden yang berjarak lebih kurang 15 km ke arah utara kota Purwokerto, sedangkan area farm Manggala yang berjarak lebih kurang 30 km ke arah barat kota Purwokerto. Lokasi BBPTU Sapi Perah Baturraden dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Lokasi BBPTU Sapi Perah Baturraden

Luas lahan keseluruhan BBPTU Sapi Perah Baturraden adalah sebesar 241 Ha dengan ketinggian diatas 675 m diatas permukaan laut. Jenis tanahnya andosol coklat kekuningan serta assosiasi latosol dan regosol coklat dengan tekstur tanah lempung berpasir. BBPTU Sapi Perah Baturraden memiliki temperatur berkisar 18-280 C dengan kelembaban berkisar antara 70-80% dan curah hujan berkisar 6.000-9.000 mm/tahun (Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah Baturraden,

2010). Keadaan sapi FH di BBPTU Sapi Perah Baturraden dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Sapi FH di BBPTU Sapi Perah Baturraden

Produksi Susu

Rataan produksi susu pada laktasi pertama sapi Friesian Holstein di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul (BBPTU) Sapi Perah, Baturraden berdasarkan tahun pengamatan yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan hasil penelitian rataan produksi susu pada laktasi pertama di BBPTU Sapi Perah Baturraden secara keseluruhan sebesar 5.155,36 kg.

Tabel 3. Rataan Produksi Susu Laktasi Pertama Tahun

Pengamatan

Jumlah Catatan

Rataan Produksi Susu Aktual (kg)

Rataan Produksi Susu Setelah Standarisasi (kg) 2006 89 4.595±1.241 5.529±1.230 2007 7 3.765±973 4.312±687 2008 6 3.760±1.714 4.605±1.757 2009 12 2.928±756 4.151±939 2010 55 3.266±874 4.985±997 2011 7 2.527±449 4.854±664 Total 176 3.922±1.297 5.155±1.201

Keterangan: Produksi susu distandarisasi pada 305 hari laktasi dan umur setara dewasa

Rataan produksi susu tahun 2006 sebesar 4.595 kg kemudian rataan produksinya turun hingga 3.765 kg pada tahun 2007 kg dan tidak jauh berbeda di tahun 2008 mencapai 3.760 kg. Tahun 2009 rataan produksi susu di BBPTU Sapi

hingga 3.266 kg pada tahun 2010 kg dan 2.527 kg di tahun 2011. Data rataan produksi susu tiap tahunnya masih dikategorikan tinggi dibandingkan dengan rataan produksi susu per laktasi di Indonesia sekitar 3.471 kg (Direktorat Jenderal Peternakan, 2010).

Hasil Rataan produksi aktual lebih kecil dibandingkan dengan rataan setelah standarisasi (Tabel 3) karena rataan produksi susu tersebut distandarisasi pada 305 hari, dan umur setara dewasa berdasarkan faktor koreksi yang dipakai oleh DHIA-USDA (Warwick & Legates, 1979). Faktor koreksi perlu dibuat untuk menghindari bias dalam perhitungan, sehingga produksi susu yang diperoleh seluruhnya mencerminkan kemampuan gentik dari ternak tersebut, bukan karena pengaruh lingkungan.

Jika dilihat dari perkembangan ratan tahunan produksi susu laktasi pertama di BBPTU Sapi Perah Baturraden cenderung berfluktuasi. Produksi susu laktasi pertama tertinggi dicapai pada tahun 2006 dan paling rendah terjadi pada tahun 2011. Rataan produksi susu laktasi pertama selama 6 tahun di BBPTU Sapi Perah Baturraden sebesar 3.922 kg. Ditinjau dari penelitian sebelumnya, Kamayanti (2001) melaporkan bahwa rataan produksi susu laktasi pertama di BPTU Sapi Perah, Baturraden tahun 1992-1998 sebesar 4.602 kg dan rataan produksi susu semua laktasi sebesar 4.001 kg. Jika rataan produksi susu ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, maka terjadi penurunan produksi susu sebesar ± 0,18%. Produksi susu ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Sapi FH di Inggris yang mampu berproduksi 7.609-8.548 kg per laktasi (Albarrant et al. 2008), namun tidak jauh berbeda dengan sapi FH di Afrika Selatan yang memiliki kemampuan produksi susu sebesar 3.840-4.590 kg per laktasinya (Theron & Mostert, 2009). Penurunan produksi di BBPTU Sapi Perah Baturraden ini diduga diduga akibat keragaman genetik produksi susu laktasi pertama dari anak-anak betina pejantan yang diuji.

Kuantitas produksi susu dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan dan interaksi keduanya. Performans sifat ini tergantung pada gen-gen yang dimiliki, tetapi keadaan lingkungan yang menunjang diperlukan untuk memberikan kesempatan penampilan suatu sifat secara maksimal (Warwick et al., 1995). Produksi susu dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang kompleks selain dipengaruhi oleh genetik sapi itu sendiri. Dinyatakan pula bahwa keragaman

produksi susu 50% disebabkan oleh kondisi lingkungan dan 50% lagi disebbakan oleh daya produksi susu rill (real producing ability). Noor (2010) menyatakan bahwa timbulnya keragaman fenotipe disebabkan adanya keragaman fenotipe oleh keragaman genetik, keragaman lingkungan dan interaksi antara faktor genetik dengan faktor lingkungan. Jadi untuk menghasilkan fenotipe yag unggul (produksi susu yang tinggi) perlu memperhatikan faktor genetis ternak sekaligus faktor lingkungan, seperti karakteristik bangsa, karakteristik individu, umur, masa bunting, pakan, kesehatan, kondisi lingkungan, frekuensi dan metode pemerahan.

Musim, tahun dan peternakan merupakan faktor lingkungan yang diperhitungkan dalam pendugaan nilai pemuliaan, karena dianggap ketiga faktor tersebut menyebabkan keragaman produksi susu. Besarnya pengaruh tahun beranak, kemungkinan terjadi karena adanya perbedaan tata laksana pemeliharaan, pemberian pakan, maupun perubahan mutu genetiknya. Heriyanto (2009) menambahkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi susu sapi perah adalah jumlah pakan konsentrat, jumlah pakan hijauan, penggunaan tenaga kerja dan masa laktasi sapi. Sasimowski (1982) menambahkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produksi susu sapi perah antara lain karaktaristik bangsa, karakteristik individu, umur, masa bunting, pakan, kesehatan, kondisi lingkungan, frekuensi dan metode pemerahan.

Heritabilitas

Nilai heritabilitas produksi susu di BBPTU Sapi Perah Baturaden adalah sebesar 0,30±0,40. Nilai heritabilitas sifat produksi susu pada pejantan di BBPTU Sapi Perah Baturraden dikategorikan heritabilitas sedang. Menurut Noor (2010) nilai heritabilitas dikatakan tinggi apabila nilainya di atas 0,30 dan dikatakan sedang apabila nilainya berkisar antara 0,20-0,30 serta dikatakan rendah apabila nilainya dibawah 0,20.

Nilai heritabilitas yang tinggi dapat diartikan bahwa korelasi genotipe dan fenotipenya juga tinggi. Nilai heritabilitas pada suatu sifat yang sama akan bervariasi dalam suatu populasi ke populasi lain. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan faktor genetik, perbedaan faktor lingkungan dan metode yang digunakan. Warwick, et al. (1995) mengemukakan bahwa dalam penaksiran heritabilitas

heritabilitas bervariasi tergantung pada kondisi populasi tempat heritabilitas dihitung.

Hasil yang diperoleh ini sesuai dengan pernyataan Hardjosubroto (1994) bahwa nilai heritabilitas produksi susu antara 0,20-0,40. Beberapa penelitian pernah melaporkan bahwa heritabilitas poduksi susu di Peternakan Ciganggel dan Rawaseneng tahun pengamatan 1990-2000 sebesar 0,95 (Haryaman, 2002) dan PT Taurus Dairy Farm tahun pengamatan 1989-2005 adalah sebesar 0,23±0,07 (Indrijani, 2008). Indrijani (2001) menambahkan bahwa nilai heritabilitas produksi susu di Indonesia menyebar diantara 0,20–0,76.

Perbedaan heritabilitas dapat disebabkan oleh perbedaan faktor genetik, faktor lingkungan, dan metode yang digunakan, selain itu juga heritabilitas tidak selalu mudah dihitung dengan ketepatan yang tinggi. Hardjosubroto (1994) menambahkan bahwa angka heritabilitas yang besar menunjukkan daya pewarisan sifat yang tinggi, jadi diharapkan anak dari pejantan dengan keunggulan sifat tinggi akan memiliki keunggulan dari sefat tersebut. Sebaliknya, bila angka pewarisan sifat tersebut rendah, belum tentu anak keturunannya memiliki keunggulan dalam sifat tersebut karena hanya sebagian kecil saja dari keunggulan yang dapat diwariskan kepada anaknya.

Dilihat dari kecermatan heritabilitas bahwa rata-rata jumlah anak per pejantan kurang sebesar 2,12 atau setiap pejantan rata-rata memiliki anak sebanyak 2 ekor. Dalton (1985) menyatakan untuk memperoleh nilai heritabilitas yang baik dalam evaluasi pejantan jumlah anak per pejantan minimal 10 ekor dan pejantan yang diuji minimal 5 ekor. Jumlah catatan yang kurang inilah yang membuat pendugaan nilai heritabilitas menjadi ku rang akurat. Warwick et al. (1995) mengemukakan bahwa dalam penaksiran heritabilitas dapat dipengaruhi oleh kesalahan pengambilan contoh dan banyaknya data. Besar kecilnya nilai heritabilitas dalam suatu populasi yang dianalisis akan bergantung pada jumlah populasi yang diambil, jumlah pejantan yang diamati, cara perhitungan sampel, dan metode yang digunakan.

Pendugaan Nilai Pemuliaan

Nilai pemuliaan (Breeding Value) merupakan pencerminan potensi genetik yang dimiliki seekor ternak untuk sifat tertentu yang diberikan secara relatif atas kedudukannya di dalam suatu populasi. Pendugaan nilai pemuliaan ini dapat

dilakukan dengan pendekatan nilai pengevaluasian pejantan. Pengevaluasian kemampuan pejantan ini dapat dilakukan dengan metode Evaluasi dengan menggunakan metode Contemporary Comparison (CC). Metode CC didasarkan atas perbandingan antara rataan produksi susu laktasi pertama anak betina calon pejantan yang diuji dengan produksi susu laktasi pertama anak betina pejantan lain yang berproduksi pada tempat, musim, dan tahun yang sama (contemporary).

Penggunaan pejantan di BBPTU Sapi Perah Baturraden dapat dilihat pada Lampiran 5. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa pejantan yang digunakan di BBPTU Sapi Perah Baturraden sebanyak 83 pejantan (straw). Pejantan yang digunakan tersebut berasal dari dalam negeri dan impor. Pejantan (straw) yang digunakan tidak digunakan lebih dari dua tahun pemakaian. Sebagai contoh pejantan dengan nomor 3963, pejantan 39634 dan pejantan 672195 digunakan pada tahun 2009 dan 2010, serta pejantan dengan nomor 30662 digunakan pada yahun 2010 dan 2011. Hal ini dilakukan pihak balai untuk mengurangi efek silang dalam (inbreeding). Menurut Noor (2010), inbreeding dapat mengakibatkan meningkatnya derajat homozigositas dan menurunkan derajat heterozigositas. Hardjosubroto (1994) menyatakan perkawinan antar keluarga, diupayakan hubungan kekerabatannya tidak lebih dari 12,5%. Hal ini dapat terjadi karena perkawinan saudara tiri sebapak memiliki nilai koefisien silang dalam sebesar 12,5%. Hal ini dapat berarti akan terjadi penurunan produksi sebesar 3,75%.

Peringkat keunggulan pejantan berdasarkan dari nilai CC di BBPTU Sapi Perah Baturraden dapat dilihat pada Lampiran 8. Lampiran 8 menunjukkan bahwa pejantan dengan nomor 2020049/USA memiliki nilai CC tertinggi, yaitu 3.289,11. Peringkat kedua adalah pejantan BQPB-04-01 dengan nilai CC sebesar 2.507,36 dan peringkat ketiga adalah pejantan 2290038601 dengan nilai CC sebesar 2.405,06. Beberapa pejantan memiliki nilai CC negatif antara lain pejantan BTRT-00-33, pejantan 18010864/USA, pejantan 3.9633, pejantan 191187470/NLD, pejantan 19118740/NL pejantan DQNK-01-33 dan 36 pejantan lain yang diuji. Pejantan yang memiliki nilai CC terendah adalah BGB-97-8 sebesar -4.155,66.

Metode Contemporary Comparison yang digunakan dalam evaluasi ini memiliki kelebihan antara lain dapat mengurangi kemungkinan penyimpangan sebagai akibat dari perlakuan yang berbeda dari induk-induk terseleksi yang mem -

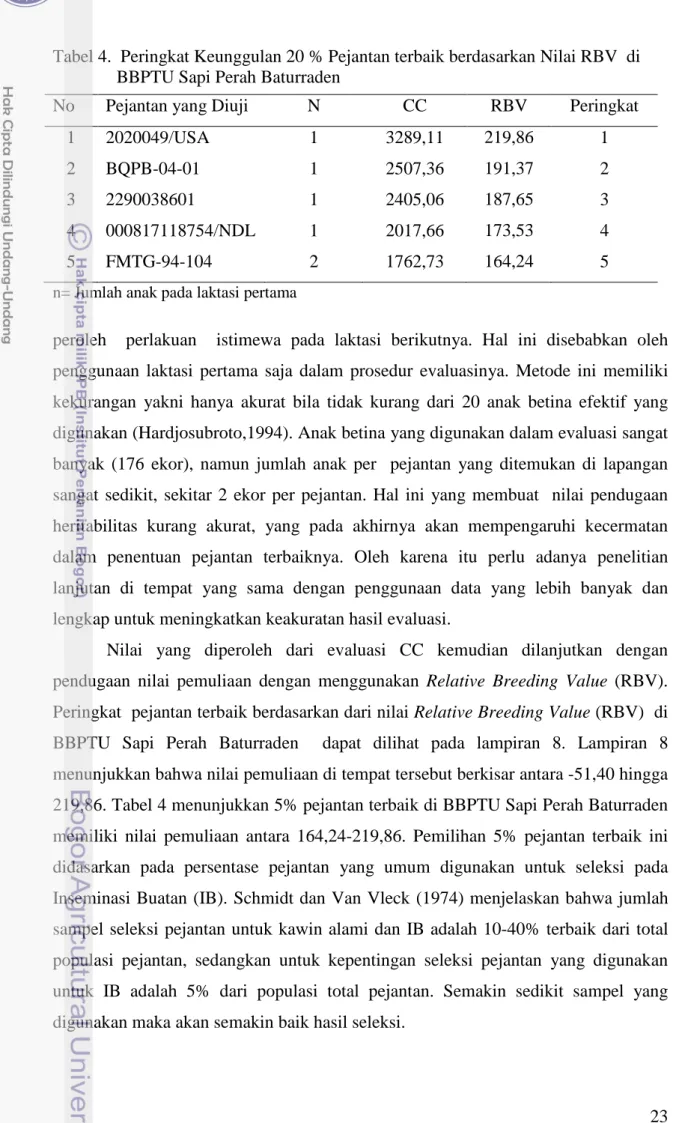

Tabel 4. Peringkat Keunggulan 20 % Pejantan terbaik berdasarkan Nilai RBV di BBPTU Sapi Perah Baturraden

n= Jumlah anak pada laktasi pertama

peroleh perlakuan istimewa pada laktasi berikutnya. Hal ini disebabkan oleh penggunaan laktasi pertama saja dalam prosedur evaluasinya. Metode ini memiliki kekurangan yakni hanya akurat bila tidak kurang dari 20 anak betina efektif yang digunakan (Hardjosubroto,1994). Anak betina yang digunakan dalam evaluasi sangat banyak (176 ekor), namun jumlah anak per pejantan yang ditemukan di lapangan sangat sedikit, sekitar 2 ekor per pejantan. Hal ini yang membuat nilai pendugaan heritabilitas kurang akurat, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kecermatan dalam penentuan pejantan terbaiknya. Oleh karena itu perlu adanya penelitian lanjutan di tempat yang sama dengan penggunaan data yang lebih banyak dan lengkap untuk meningkatkan keakuratan hasil evaluasi.

Nilai yang diperoleh dari evaluasi CC kemudian dilanjutkan dengan pendugaan nilai pemuliaan dengan menggunakan Relative Breeding Value (RBV). Peringkat pejantan terbaik berdasarkan dari nilai Relative Breeding Value (RBV) di BBPTU Sapi Perah Baturraden dapat dilihat pada lampiran 8. Lampiran 8 menunjukkan bahwa nilai pemuliaan di tempat tersebut berkisar antara -51,40 hingga 219,86. Tabel 4 menunjukkan 5% pejantan terbaik di BBPTU Sapi Perah Baturraden memiliki nilai pemuliaan antara 164,24-219,86. Pemilihan 5% pejantan terbaik ini didasarkan pada persentase pejantan yang umum digunakan untuk seleksi pada Inseminasi Buatan (IB). Schmidt dan Van Vleck (1974) menjelaskan bahwa jumlah sampel seleksi pejantan untuk kawin alami dan IB adalah 10-40% terbaik dari total populasi pejantan, sedangkan untuk kepentingan seleksi pejantan yang digunakan untuk IB adalah 5% dari populasi total pejantan. Semakin sedikit sampel yang digunakan maka akan semakin baik hasil seleksi.

No Pejantan yang Diuji N CC RBV Peringkat

1 2020049/USA 1 3289,11 219,86 1

2 BQPB-04-01 1 2507,36 191,37 2

3 2290038601 1 2405,06 187,65 3

4 000817118754/NDL 1 2017,66 173,53 4

Tabel 4 menunjukkan bahwa pejantan dengan nomor 2020049/USA memiliki nilai RBV tertinggi, yaitu 219,86. Peringkat kedua adalah BQPB-04-01 dengan nilai RBV sebesar 191,37 dan peringkat ketiga adalah pejantan 2290038601 dengan nilai RBV sebesar 187,65. Lampiran 8 menunjukkan bahwa terdapat 81 pejantan yang memiliki nilai RBV positif atau sebanyak 97,59 % dari total populasi pejantan dan dua pejantan memiliki nilai negatif atau sebanyak 2,41% dari total populasi pejantan. Pejantan dengan nilai negatif tersebut adalah pejantan dengan nomor 17031118/USA dan BGB-97-8. Tinggi rendahnya nilai pemuliaan tersebut adalah milik individu itu sendiri. Sesuai dengan pendapat Dalton (1985) yang menyatakan bahwa nilai pemuliaan adalah milik individu itu sendiri dan ditentukan oleh gen‐gen yang diwariskan pada keturunannya.

Ternak yang memiliki nilai pemuliaan tinggi sebaiknya digunakan untuk induk pada generasi berikutnya. Ternak yang mempunyai nilai pemuliaan lebih besar dari yang lainnya akan lebih baik jika dijadikan tertua bila dibandingkan dengan ternak yang memiliki nilai pemuliaan rendah. Dikemukakan juga Karnaen & Arifin (2009) bahwa pendugaan nilai pemuliaan individu untuk sifat kuantitatif ditentukan dengan membandingkan antara fenotip individu dengan rataan fenotip peternakan dimana ternak tersebut dipilih. Pejantan yang memiliki nilai pemuliaan yang tinggi sebaiknya digunakan sebagai pejantan pada generasi selanjutnya atau bila pejantan tersebut berasal dari semen hasil IB, maka straw pejantan tersebut dapat digunakan pada IB berikutnya dengan mempertimbangkan silsilah dari betina yang akan dikawinkan untuk mencegah inbreeding yang pada akhirnya akan menyebabkan penurunan produksi susu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Nilai penurunan sifat produksi susu sapi perah pada laktasi pertama di BBPTU Sapi Perah, Baturraden dikategorikan cukup baik (heritabilitas: 0,30±0,40). Pendugaan nilai pemuliaan produksi susu laktasi pertama di BBPTU Sapi Perah Baturraden 97,59% bernilai positif dan 2,41% bernilai negatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditentukan 5% pejantan terbaik di BBPTU Sapi Perah Baturraden yaitu dengan nilai pemuliaan berkisar antara 164,24-219,86.

SARAN

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah perlu adanya evaluasi lanjutan dengan penggunaan anak per pejantan lebih banyak dan data yang lebih lengkap, sehingga dapat meningkatkan keakuratan hasil evaluasi dan meningkatkan tingkat kepercayaan pihak balai yang bersangkutan dalam pemilihan pejantan (semen) yang akan digunakan. Pejantan impor yang akan digunakan untuk Inseminasi Buatan (IB) di Indonesia perlu dilakukan uji progeni untuk meminimalkan pengaruh interaksi genetik dan lingkungan.

UCAPAN TERIKASIH

Assalammualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini. Skripsi ini berjudul Pendugaan Nilai Pemuliaan Sifat Produksi Susu pada Pejantan Sapi Friesian Holstein di BBPTU Sapi Perah Baturraden, Purwokerto. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. Jakaria, S.Pt., M.Si dan Ir. Anneke Anggraeni, M.Si. Ph.D selaku pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan dari awal penelitian hingga skripsi ini selesai. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala BBPTU Sapi Perah Baturraden beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam pengumpulan data penelitian ini.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ir. Sri Rahayu, M.Si selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingannya selama penulis menyelesaikan studi, Prof. Dr. Cece Sumantri , M.Agr. Sc selaku Ketua Departeman Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan atas segala arahannya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Cece Sumantri , M.Agr.Sc, Dr. Ir. Idat Galih Permana, M.Sc dan Dr. Ir. Sri Darwati, M.Si selaku penguji sidang penulis atas segala bentuk arahan, masukan dan nasehat bagi skripsi penulis.

Penulis mengucapkan terimakasih pada ayahanda dan ibunda atas segala dukungan, baik moril maupun materiil, atas segala doa, nasehat dan motivasi selama ini. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT dimanapun beliau berada. Kepada adik penulis, Amira Masitha yang turut mendaoakan sehingga skripsi ini selesai. Sukses selalu buat kamu. Kepada Ismi dan keluarga yang juga turut mendukung dan mendoakan sehingga skripsi ini selesai, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Kepada rekan penelitian penulis, Erni Siti Wahyuni penulis mengucapkan banyak terimaksih atas segala bantuan serta kerja sama yang baik sejak awal penelitian hingga skripsi ini selesai. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan, teman-teman IPTP 45 atas kebersamaannya, rekan-rekan HIMAPROTER 2009-2012 atas kerja sama dalam kepengurusan dan

2012 untuk pengalaman dan kebersamaannya selama ini, adik-adik Fakultas Peternakan angkatan 46 dan 47, kakak-kakak Wisma Asri Putra, Cibanteng atas segala bentuk bantuannya, serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dan telah membantu hingga skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata, harapan besar dari penulis semoga skrpsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya dan untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Sukses untuk kita semua.

Wassalammu alaikum Wr. Wb.

Bogor, Agustus 2012

DAFTAR PUSTAKA

Albarran B, Portillo, & Polloh G. E. 2008. Genetic parameter derived from using a biological model of lactation on records of commercial dairy cows. J. Dairy Sci. 91: 3639-3648.

Anggraeni, A. 2012. Perbaikan genetik sifat produksi susu dan kualitas susu sapi perah Friesian Holstein melalui seleksi. Wartazoa. 22:2-12.

Anggraeni, A. & S. Iskandar. 2008. Peran budidaya sapi perah dalam mendorong berkembangnya industri persusuan nasional. Wartazoa (18) 2: 57 – 67.

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah Baturraden. 2010. Laporan Kinerja Tahun 2010. Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul (BBPTU) Sapi Perah Baturraden, Purwokerto.

Becker, W. A. 1975. Manual Quantitative Genetics. 4th edition. Academic Enterprises Pullman, Washington.

Buckle, K. A., R. A. Edwards, G. H. Fleet, & M. Wooton. 1985. Ilmu Pangan. Terjemahan: H. Purnomo & Adiono. Indonesian University Press, Jakarta. Chacko, C.T. & F. Schneider. 2005. Breeding Services for Small Dairy Farmers:

Sharing the Indian Experience.Science Pub, Inc. Enfield, USA.

Dalton, D.C. 1985. An Introduction to Practical Animal Breeding. 2nd edition. The English language book society and granada.

Direktorat Jenderal Peternakan. 2010. Buku Statistik Peternakan 2010. Departemen Pertanian, Jakarta.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2011. Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2011. Kementerian Pertanian RI, Jakarta.

Diwyanto, K. A., T. Sugiarti, Nurhasanah, H. Setyan, & L. Praharani. 2001. Pengkajian budidaya sapi perah untuk meningkatkan produktivitas. Prosiding Hasil Penelitian Puslitbangnak, Bogor.

Ensminger, M. E. 1971. Dairy Cattle Science. The Interstate Printers & Publishers, Inc., Danville.

Falconer, D.S, 1992. Introduction to Genetiks Quantitative . The Rohald Press Co., New York.

Hardjosubroto, W. 1994. Aplikasi Pemuliabiakan Ternak di Lapangan. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Hariyaman, R. 2002. Pendugaan mutu genetik pejantan sapi perah Fries Holland (FH) untuk meningkatkan kualitas bibit ternak. Skripsi. Jurusan Produksi Ternak. Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Heriyanto. 2009. Analisis pendapatan dan faktor yang mempengaruhi produksi susu sapi perah di tingkat peternak di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Skripsi. Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Indrijani, H. 2001. Penggunaan catatan Test Day untuk mengevaluasi mutu genetik

sapi perah. Tesis. Program Pascasarjana IPB, Bogor.

Indrijani, H. 2008. Penggunaan catatan produksi susu 305 hari dan catatan produksi susu Test Day (hari uji) untuk menduga nilai pemuliaan produksi susu sapi perah. Disertasi. Universitas Padjadjaran, Bandung.

Kamayanti, Y. 2001. Evaluasi kemampuan genetik pejantan sapi Fries Holland impor terhadap produksi susu keturunannya. Skripsi. Jurusan Produksi Ternak. Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Karnaen & Arifin. 2009. Korelasi nilai pemuliaan produksi susu sapi perah berdasarkan Test Day laktasi 1, laktasi 2, laktasi 3, dengan gabungannya. Anim. Production 11 (2) 135‐142.

Noor, R. R. 2010. Genetika Ternak. Cetakan keenam. Penebar Swadaya, Jakarta. Santosa, K. A., D. Kusuma, & T. Toharmat. 2009. Profil Petrnakan Sapi Perah

Indonesia. Pusat Penelian dan Pengembangan Peternakan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor.

Sasimowski, E. 1987. Animal Breeding and Production. An Outline. Elsevier. Amsterdam. Oxford. New York. PWN. Polish Scientific Publisher, Warsawa. Schmidt, G. H. & L. D. Van Vleck. 1974. Principles of Dairy Science. W. H.

Freeman and Co, San Fransisco.

Sudono, A., R. Fina Rosdiana & B. S. Setyawan. 2003. Beternak Sapi Perah Secara Intensif. Agromedia Pustaka, Jakarta.

Thalib C., A. Anggraeni, K. Dwiyanto, & Kuswandi. 2001. Evaluasi calon pejantan melalui Performans Test. Prosiding Hasil Penelitian Puslitbangnak, Bogor. Theron H.E. & B. E. Mostert, 2009. Production and breeding performance of South

African dairy herds. South African J. Anim. Sci. 39.

Warwick E. J. & J. E. Legates. 1979. Breeding and Improvement of Farm Animal. 7th Edition. Mcgraww-Hill Book Co. New York.

Warwick E. J., J. M. Astuti, & W. Hardjosubroto. 1995. Pemuliaan Ternak. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Yani, A. & P. Purwanto.2006. Pengaruh iklim mikro terhadap respon fisiologi sapi peranakan Fries Holland dan modifikasi lingkungan untuk meningkatkan produktivitasnya. Media Peternakan. 29.35-46.

Tabel 1. Faktor Koreksi Kearah Laktasi 305 hari

Lama Laktasi (hari) Faktor Koreksi

95 2,82 125 2,16 155 1,77 185 1,51 215 1,32 245 1,18 275 1,08 Sumber: Ensminger (1971)

Lampiran 2. Faktor Koreksi untuk Menyesuaikan Umur Sapi ke Arah Umur Dewasa

Umur FKU Umur FKU Umur FKU

1-9 1,37 3-5 1,13 5-1 1,02 1-10 1,35 3-6 1,12 5-2 1,02 1-11 1,33 3-7 1,12 5-3 1,02 1-12 1,31 3-8 1,11 5-4 1,02 2-1 1,30 3-9 1,10 5-5 1,02 2-2 1,29 3-10 1,10 5-6 1,02 2-3 1,28 3-11 1,09 5-7 1,01 2-4 1,26 3-12 1,08 5-8 1,01 2-5 1,25 4-1 1,07 5-9 1,01 2-6 1,24 4-2 1,06 5-10 1,01 2-7 1,23 4-3 1,05 5-11 1,01 2-8 1,22 4-4 1,05 5-12 1,01 2-9 1,21 4-5 1,04 6-1 1,00 2-10 1,20 4-6 1,04 8-6 1,01 2-11 1,19 4-7 1,03 8-9 1,02 2-12 1,18 4-8 1,03 9-3 1,03 3-1 1,17 4-9 1,03 10-3 1,05 3-2 1,16 4-10 1,03 10-9 1,06 3-3 1,15 4-11 1,03 11-3 1,07 3-4 1,14 4-12 1,03 11-7 1,08

Keterangan: FKU merupakan faktor koreksi umur, dimana umur dalam tahun-bulan Sumber: Warwick & Legates (1979)

Lampiran 3. Teladan Standarisasi Produksi Susu Harian Lengkap

Misal sapi dengan no tag 0306-07 diketahui memiliki rekording sebagai berikut:

Kode individu : 0306-07 Kode tetua jantan : 39634 Tanggal lahir : 26 Juli 2007

Tanggal laktasi pertama : 1 Oktober 2009 - 15 Agustus 2010 Jumlah produksi susu laktasi pertama: 4.472,7 kg

Dapat dianalisis bahwa sapi tersebut:

• Umur pertama kali beranak = 1 Oktober 2009-26 Juli 2007= 798 hari atau 26,6 bulan atau 2,22 tahun

• Lama laktasi = 15 agustus 201 - 01 oktober 2009 = 318 hari

Sehingga faktor koreksi produksi susu menurut lama laktasi 305 hari dari analisis lama laktasi sapi dengan no tag 0306-07adalah 0,97 (Ensminger ,1971) dan faktor koreksi menurut umur setara dewasa dilihat dari umur beranak adalah 1,29 (Hardjosubroto, 1994). Produksi susu setelah distandarisasi adalah sebesar = 4.472,7 kg x 0,97 x 1,29 = 5.596,69 kg

Lampiran 4.Teladan Pendugaan Nilai Heritabilitas Produksi Susu Laktasi Petama di BBPTU Sapi Perah Baturraden, Purwokerto

Daftar Analisis Sidik Ragam

Sumber Keragaman Db JK KT

Jantan (S) 82 4.794.795.234,37 58.473.112,61 Anak dalam Pejantan (W) 93 4.660.568.531,04 49.058.616,12

Total 175

Telah dihitung dari data bahwa : Jumlah pejantan (s) = 83

Jumlah anak seluruhnya (n) = 176

Jumlah kuadrat dari anak pejantan ke-i (ni2)= 1778

k = koefisien komponen ragam dengan jumlah anak pejantan tidak sama

=

= 2,02σ2

W = komponen ragam anak dalam pejantan = KTW (lihat tabel di atas) σ2

S = komponen ragam antar pejantan

=

=

= 4.131.923,66Lampiran 5. Sebaran Penggunaan Pejantan di BBPTU Sapi Perah Baturraden, Purwokerto

No Nama pejantan Jumlah anak per pejantan per tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 29941 0 1 0 0 0 0 2 30047 0 1 0 0 0 0 3 30634 0 0 0 1 0 0 4 30662 0 0 0 0 4 1 5 30663 1 0 0 0 0 0 6 30686 0 0 0 0 2 0 7 39633 0 0 0 3 1 0 8 39634 0 0 0 2 10 0 9 39782 3 0 0 0 33 0 10 39941 0 1 0 0 0 0 11 672195 0 0 0 6 3 0 12 2290038601 1 0 0 0 0 0 13 000171110393/NLD 1 0 0 0 0 0 14 000817118754/NDL 1 0 0 0 0 0 15 000A0000209/AUS 2 0 0 0 0 0 16 000A00009209/AUS 1 0 0 0 0 0 17 121621690/USA 1 0 0 0 0 0 18 124654077/USA 2 0 0 0 0 0 19 129355919/USA 0 0 0 0 0 0 20 130031495/USA 1 0 0 0 0 0 21 132151515/USA 1 0 0 0 0 0 22 1400037558/DEU 3 0 0 0 0 0 23 17031118/USA 1 0 0 0 0 0 24 17177542/USA 1 0 0 0 0 0 25 17252413/USA 1 0 0 0 0 0 26 17253930/USA 1 0 0 0 0 0 27 18010864/USA 2 0 0 0 0 0 28 18037275/USA 1 0 0 0 0 0

29 191187470/NLD 2 0 0 0 0 0 30 2020049/USA 0 0 1 0 0 0 31 2150948/USA 0 0 1 0 0 0 32 2154310/USA 0 0 1 0 0 0 33 2212186/USA 3 0 0 0 0 0 34 2290038601/FRA 0 0 1 0 0 0 35 2290977/USA 0 0 0 0 1 0 36 2297473/USA 1 0 0 0 0 0 37 5319769/CAN 2 0 0 0 0 0 38 5574544/CAN 1 0 0 0 0 0 39 5596060047/FRA 2 0 0 0 0 0 40 60727422/USA 1 0 0 0 0 0 41 6812634/CAN 1 0 0 0 0 0 42 775328514/NLD 1 0 0 0 0 1 43 864861153/NLD 0 0 0 0 0 0 44 9H02005 ET 0 0 0 0 1 0 45 9H1045 0 2 0 0 0 0 46 A00009783/USA 2 0 0 0 0 0 47 BGB-97-8 1 0 0 0 0 0 48 BLPY-97-159 1 0 0 0 0 0 49 BQKH-01-49 0 0 0 0 0 1 50 BQMR-01-14 1 0 0 0 0 0 51 BQMR-01-50 1 0 0 0 0 0 52 BQMR-02-27 1 0 0 0 0 0 53 BQPB-00-64 1 0 0 0 0 0 54 BQPB-01-118 2 0 0 0 0 0 55 BQPB-04-01 1 0 0 0 0 0 56 BQPB-94-63 1 0 0 0 0 0 57 BQPB-97-17 2 0 0 0 0 0 58 BQPB-98-40 1 0 0 0 0 0 59 BTRT-00-33 3 1 0 0 0 0 60 CHGH-97-100 1 0 0 0 0 0

61 CPXW-97-72 1 0 0 0 0 0 62 DGJL-97-30 1 0 0 0 0 0 63 DPHG-00-43 1 0 0 0 0 0 64 DPMM-01-154 0 0 0 0 0 1 65 DQNK-01-33 2 0 0 0 0 0 66 DQNK-04-18 1 0 0 0 0 0 67 DQNK-98-39 1 0 0 0 0 0 68 DYGT-92-20 1 0 0 0 0 0 69 F/521148/M 1 0 0 0 0 0 70 FMTG-94-104 1 0 0 0 0 0 71 FNGH-97-75 2 0 0 0 0 0 72 GBVC-97-47 2 0 0 0 0 0 73 HGFK-98-14 0 0 0 0 0 1 74 HGFK-98-29 1 0 0 0 0 0 75 HJJ-92-95 1 0 0 0 0 0 76 JJLH-00-11 4 0 0 0 0 0 77 P.5696 0 0 1 0 0 0 78 P.5697 0 0 1 0 0 0 79 P5698 0 1 0 0 0 0 80 PLC-00-372 5 0 0 0 0 0 81 PLC-00-442 5 0 0 0 0 0 82 PQPB-01-118 1 0 0 0 0 0 83 VHK-98-21 0 0 0 0 0 1 Jumlah 89 7 6 12 55 7

Lampiran 6. Teladan Perhitungan nilai Contemporary Comparison (CC)

Nilai CC dari Pejantan-Pejantan di BBPTU Sapi Perah Baturraden pada tahun 2008

Pejantan yang Diuji

Anak Betina

yang Diuji Contemporary Perhitungan CC

n1 D n2 C W W(D-C) CC P.5696 1 4.879,95 5 4.550,24 0,83 274,76 329,72 P.5697 1 5.792,50 5 4.367,73 0,83 1.187,31 1.424,77 2020049/USA 1 7.346,11 5 4.057,00 0,83 2.740,92 3.289,11 2154310/USA 1 2.625,44 5 5.001,14 0,83 -1.979,75 -2.375,69 2150948/USA 1 3.330,09 5 4.860,21 0,83 -1.275,10 -1.530,12 2290038601/FRA 1 3.657,03 5 4.794,82 0,83 -948,16 -1.137,79 Keterangan : W : Faktor terbobot

∑W : Jumlah anak betina efektif

n1 : Jumlah anak-anak betina pejantan yang diuji pada laktasi pertama

n2 : Jumlah anak-anak betina pejantan lain sebagai pembanding pada laktasi

pertama

D : Produksi susu rata-trata laktasi pertama anak betina yang diuji

Perhitungan nilai CC untuk pejantan dengan kode 2020049/USA adalah sebagai berikut:

W =

=

=

0,83CC =

=

Lampiran 7. Teladan Perhitungan Nilai Pemuliaan Relatif atau Relaitve Beeding

Value (RBV)

Perhitungan nilai CC untuk pejantan dengan kode 2020049/USA adalah sebagai berikut: b = = = 0,94 RBV = x 100% = x 100% = 219,86 Keterangan :

RBV : Nilai Pemuliaan Relatif atau Relative Breeding Value CC : Nilai Contemporary Comparison

H : Rataan produksi susu dari peternakan yang diuji ∑W : Jumlah anak betina efektif