i

IMPLEMENTASI

PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH

(PROBLEM BASED LEARNING)

PADA MATA PELAJARAN RUMPUN MIPA

(SAINS)

Makalah Tugas Kelompok

Mata Kuliah Kajian Pengembangan Bidang MIPA/IPS?Bahasa Dosen Pengampu: Prof. Dr. Sarwi, M.Si. dan Dr. Subagyo, M.Pd.

Oleh:

Kelompok I

AGUS SAEFUDIN

/ 0102514057

AHMAD KUSFANDI / 0102514064

SUYATNO

/ 0102514068

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN

KONSENTRASI KEPENGAWASAN SEKOLAH

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

OKTOBER

ii

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa

yang telah memberikan banyak kenikmatan, utamanya nikmat iman,

sehat, sempat dan diberi kekuatan tetap setia mengabdi pada bidang

pendidikan untuk berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa pula makalah dengan judul

“Implementasi Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) pada Mata Pelajaran Rumpun MIPA (Sains)” dapat

diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi Tugas

Kelompok Mata Kuliah Kajian Pengembangan Bidang MIPA/IPS/Bahasa

dengan dosen pengampu Prof. Dr. Sarwi, M.Si. dan Dr. Subagyo, M.Pd.

Banyak bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak dalam

penyusunan makalah ini, untuk itu disampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Sarwi, M.Si. dan Dr. Subagyo, M.Pd. yang telah memberikan

bimbingan dan banyak ilmu tentang Kajian Pengembangan Bidang

MIPA/IPS/Bahasa kepada kami;

2. Teman-teman mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan (Kepengawasan

Sekolah) Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang

merupakan mitra diskusi dan berbagi pengalaman yang luar biasa.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapatkan imbalan

pahala yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa sebagaimana kata pepatah

tak ada gading yang tak retak, makalah ini pun masih terdapat

kekurangan. Saran dan masukan demi perbaikan sangat dinantikan. Kami

berharap semoga makalah ini membawa manfaat bagi kita semua dalam

mengabdi bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Amin.

Semarang, 12 Oktober 2015

iii A. Konsep Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based

Learning) ... 1. Pengertian Pembelajaran Berbasis Masalah ... 2. Karakteristik Pembelajaran Berbasis Masalah ... 3. Teori Belajar yang Melandasar Pembelajaran Berbasis

Masalah ... B. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Berbasis Masalah .. 1. Kelebihan Pembelajaran Berbasis Masalah ... 2. Kekurangan Pembelajaran Berbasis Masalah ... C. Sintaks Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based

Learning) ... D. Contoh Implementasi Pembelajaran Berbasis Masalah

(Problem Based Learning) ... E. Desaian Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based

iv

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH

(PROBLEM BASED LEARNING) PADA MATA PELAJARAN RUMPUN MIPA (SAINS)

Oleh:

Agus Saefudin / 0102514057 Ahmad Kusfandi / 0102514064 Suyatno / 0102514068

Program Pascasarjana Program Studi Manajemen Pendidikan Konsentrasi Kepengawasan Sekolah Universitas Negeri Semarang

Tujuan penulisan makalah ini adalah adalah diperolehnya pemahaman dan gambaran yang jelas tentang implementasi pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) pada mata pelajaran rumpun MIPA (sains), meliputi: konsep, keunggulan dan kelemahan, sintaks, contoh implementasi dan desain pembelajaran berbasis masalah (problem based learning).

Pembelajaran Berbasis Masalah (problem Based Learning) merupakan model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk belajar aktif memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah. Kelebihan pembelajaran berbasis masalah bagi siswa, diantaranya: didorong memiliki kemampuan memecahkan masalah, membangun pengetahuannya sendiri, berfokus pada masalah, aktivitas ilmiah, terbiasa menggunakan sumber pengetahuan bervariasi, memiliki kemampuan komunikasi ilmiah, dan peer teaching untuk mengatasi kesulitan belajar siswa secara mandiri. Sedangkan kekurangan pembelajaran berbasis masalah, diantaranya: lebih cocok untuk pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan masalah, kesulitan dalam pembagian tugas dalam kelas dengan keragaman siswa tinggi, kurang cocok untuk siswa sekolah dasar, membutuhkan waktu yang tidak sedikit, membutuhkan kemampuan guru untuk mendorong kerja siswa, dan sumber belajar kadang tidak tersedia dengan lengkap.

Langkah-langkah pembelajaran (sintaks) model pembelajaran berbasis masalah pada kurikulum 2013 terdiri dari lima fase, yaitu: mengamati, menanya, menalar, mengasosiasi, dan mengomunikasikan.

v

ABSTRACT

IMPLEMENTATION PROBLEMBASED LEARNING ON THE SUBJECTS OF CLUMPS OF SCIENCE

by:

Agus Saefudin / 0102514057 Ahmad Kusfandi / 0102514064 Suyatno / 0102514068

Post Graduate Program Studies Education Management Concentration Supervisory School Semarang State University

The purpose of writing this paper is to obtain an understanding and a clear picture of the implementation of problem-based learning on the subjects of clumps of Science, include: concept, advantages and disadvantages, syntax, examples of implementation and design of problem-based learning.

Problem Based Learning is an instructional model that involves students to learn actively solve a problem through the stages of the scientific method. Excess problem-based learning for students, such as: are encouraged to have the ability to solve problems, build his own knowledge, focusing on the problem, the scientific activity, accustomed to using varied sources of knowledge, the ability of scientific communication, and peer teaching to overcome the learning difficulties students independently. While the lack of problem-based learning, such as: more suitable for learning related to solving problems, difficulty in the division of tasks in a class with a diversity of students is high, less suitable for primary school students, requires substantial time, require the ability of teachers to encourage the students' work, and learning resources sometimes unavailable to complete.

Learning steps (syntax) model of problem-based learning in the curriculum in 2013 consists of five phases, namely: to observe, to question, reason, associate and communicate.

- 1 -

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran mata pelajaran rumpun MIPA (sains) berupaya

meningkatkan minat siswa untuk mengembangkan pengetahuan,

keterampilan dan kemampuan berpikir tentang alam seisinya yang

penuh dengan rahasia yang tiada habisnya. Berdasarkan

Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi

Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan, bahwa: (1) pada

dimensi sikap diharapkan siswa memiliki kualifikasi kemampuan

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak

mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia;

(2) pada dimensi pengetahuan siswa memiliki kualifikasi kemampuan

memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban

terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian; dan (3) pada

dimensi keterampilan siswa memiliki kualifikasi kemampuan memiliki

kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah

abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di

sekolah secara mandiri.

Permasalahan yang sering muncul dalam dunia pendidikan

adalah lemahnya kemampuan siswa dalam menggunakan

kemampuan berpikirnya untuk menyelesaikan masalah. Siswa

cenderung dijejali dengan berbagai informasi yang menuntut hapalan

saja. Banyak sekali pengetahuan dan informasi yang dimiliki siswa

tetapi sulit untuk dihubungkan dengan situasi yang mereka hadapi.

- 2 -

tidak relevan dengan apa yang mereka hadapi. Ketika siswa mengikuti

sebuah pendidikan tiada lain untuk menyiapkan mereka menjadi

manusia yang tidak hanya cerdas tetapi mampu menyelesaikan

persoalan yang akan mereka hadapi di kemudian hari.

Sudah sering mendengar keluhan siswa betapa beratnya

mereka mengikuti beban dari sekolah. Mereka dituntut untuk

mengetahui segala hal yang dituntut oleh kurikulum. Walaupun

kapasitas intelektualnya dapat menjangkau beban tersebut, siswa

seperti telepas dari dunianya. Padahal yang mereka hadapi harus

dapat diselesaikan dengan kemampuan sendiri. Oleh karena itu,

pendidikan harus membekali mereka dengan

kemampuan-kemampuan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan

yang mereka hadapi. Kemampuan tersebut adalah kemampuan

memecahkan masalah. Kemampuan ini dapat dikembangkan melalui

pembelajaran dimana masalah dihadirkan di kelas dan siswa diminta

untuk menyelesaikannya dengan segala pengetahuan dan

keterampilan yang mereka miliki. Pembelajaran bukan lagi sebagai

“transfer of knowledge”, tetapi mengembangkan potensi siswa secara sadar melalui kemampuan yang lebih dinamis dan aplikatif.

Di lapangan banyak ditemukan kenyataan yang menunjukkan

bahwa dalam pembelajaran MIPA (sains) siswa cenderung kurang aktif

dan kreatif dalam belajar dikarenakan guru masih banyak

menggunakan teknik menghafal yaitu siswa mencatat penjelasan guru

dan atau buku serta kurang melibatkan sumber belajar yang nyata.

Selain itu strategi yang digunakan guru dalam pembelajaran masih

bersifat konvensional, teacher centered yang cenderung otoriter dan

tidak merangsang aktivitas belajar siswa secara optimal.

Bentuk proses pembelajaran MIPA (sains) seperti yang banyak

ditemukan dilapangan ini menjadi salah satu hambatan tercapainya

tujuan pembelajaran MIPA sebagaimana telah digariskan dalam

Standar Kompetensi Lulusan. Hal ini berarti bahwa berhasilnya atau

- 3 -

proses pembelajaran yang dialami oleh siswa. Melalui proses

pembelajaran akan dicapai tujuan pembelajaran dalam bentuk

terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri anak, mengembangkan

potensi peserta didik secara aktif.

Aderson (1993) menyatakan bahwa kebanyakan pembelajaran

manusia melibatkan proses pemecahan masalah. Proses pemecahan

masalah cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran MIPA (sains)

karena dapat meningkatan kemampuan berpikir siswa secara logis,

kritis, kreatif dan inovatif. Pemecahan masalah yang dimaksud bukan

sekedar menerapkan aturan-aturan yang sudah dipelajari guna

menjawab sebuah permasalahan tetapi harus melalui tahap

mengidentifikasi, mendefinisikan, mengeksplorasi, mengantisipasi dan

mengambil pelajaran. Menurut Lie (2009: 75) walaupun kemajuan

teknologi sudah pesat tetapi banyak tenaga pengajar yang belum

sepenuhnya jelas tentang bagaimana sebaiknya meningkatkan

kemahiran siswa dalam memecahkan suatu masalah. Pemecahan

masalah yang dibangun cenderung bersifat otomatis, pengetahuan

yang dibangun untuk memecahkan masalah tersebut masih bersifat

umum. Dalam pembelajaran MIPA, hal ini seringkali menyebabkan

siswa yang sudah bersusah payah menemukan bukti-bukti yang

signifikan untuk masalahnya tetapi ternyata hipotesa yang mereka

ajukan tidak relevan.

Pembelajaran berbasis masalah (problem based learning)

merupakan salah satu model pembelajaran yang cocok untuk

diterapkan dalam pembelajaran MIPA. Sesuai dengan namanya,

pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang

berdasar pada masalah-masalah yang dihadapi siswa terkait dengan

Kompetensi Dasar (KD) yang sedang dipelajari siswa. Masalah yang

dimaksud bersifat nyata atau sesuatu yang menjadi pertanyaan pelik

bagi siswa. Hal ini berbeda dengan model pembelajaran penemuan

yang masalahnya cenderung direkayasa karena tujuannya bukan

- 4 -

yang harus dikuasai siswa sesuai dengan tuntutan KD dalam

kurikulum.

Model pembelajaran berbasis masalah akan berlangsung

dengan baik apabila para siswa sudah memiliki kemampuan berpikir

kritis terhadap suatu fenomena. Siswa memiliki keleluasaan untuk

berpendapat, tanpa terbebani oleh berbagai tekanan. Juga diliputi oleh

suasana yang penuh dengan toleransi akan kemungkinan munculnya

beragam tanggapan yang saling bertentangan. Untuk menuju tahap

seperti itu, para siswa terlebih dahulu perlu memiliki pengetahuan

mendalam ataupun referensi yang banyak sehingga mereka bisa

membedakan benar salahnya suatu konsep, peristiwa, keadaan, dan

yang lainnya. Apabila menganggap adanya sesuatu yang salah, berarti

siswa itu sudah menemukan suatu masalah dan hal ini perlu

ditindaklanjuti dengan merumuskan pemecahannya (Kosasih, 2014).

Dengan memperhatikan uraian di atas kami memandang bahwa

menarik untuk mengkaji implementasi pembelajaran berbasis masalah

(problem based learning) pada mata pelajaran rumpun MIPA (sains),

dimulai dengan pengertian dan ciri-ciri yang khas, serta menganalisis

keunggulan dan kelemahan, dilanjutkan dengan langkah-langkah

implementasi dalam kegiatan pembelajaran berbasis masalah di kelas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pembelajaran berbasis masalah (problem

based learning) ?

2. Bagaimana keunggulan dan kelemahan pembelajaran berbasis

masalah (problem based learning) ?

3. Bagaiamana langkah-langkah implementasi pembelajaran berbasis

masalah pada mata pelajaran rumpun MIPA (problem based

learning) ?

4. Bagaimana contoh implementasi pembelajaran berbasis masalah

- 5 -

5. Bagaimana desain pembelajaran yang mengimplemen-tasikan

model pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran

rumpun MIPA (problem based learning) ?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang

hendak dicapai dalam pembahasan makalah ini adalah diperolehnya

pemahaman dan gambaran yang jelas tentang implementasi

pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) pada mata

pelajaran rumpun MIPA (sains), meliputi:

1. Konsep pembelajaran berbasis masalah (problem based learning);

2. Keunggulan dan kelamahan pembelajaran berbasis masalah

(problem based learning);

3. Langkah-langkah implementasi pembelajaran berbasis masalah

(problem based learning);

4. Contoh implementasi pembelajaran berbasis masalah (problem

based learning);

5. Desain pembelajaran yang mengimplementasikan model

pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran rumpun MIPA

(problem based learning).

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Memberikan penjelasan dan deskripsi teoritis tentang tentang

implementasi pembelajaran berbasis masalah (problem based

learning) pada mata pelajaran rumpun MIPA (sains), meliputi:

pengertian, ciri-ciri, keunggulan dan kelemahan, langkah-langkah

implementasi dan contoh desain pembelajaran dengan model

- 6 -

2. Manfaat Praktis

a. Bagi sekolah diperoleh gambaran tentang efektivitas

pembelajaran berbasis masalah (problem based learning)

sebagai salah satu model alternatif dalam pembelajaran yang

dapat diterapkan pada mata pelajaran rumpun MIPA (sains) di

samping model-model pembelaran lainnya. Dengan

bervariasinya model pembelajaran yang diimplementasikan oleh

sekolah maka diharapkan dinamika pembelajaran siswa lebih

terasa dan dapat tumbuh budaya belajar di sekolah. Sekolah

diharapkan dapat memperkaya model-model pembelajaran

dengan pendekatan pembelajaran berpusat siswa (student

centered learning) dan pendekatan sains (science approach)

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan lulusan yang

unggul.

b. Bagi guru diperoleh pemahaman yang mendalam tentang

keunggulan implementasi pembelajaran berbasis masalah ada

mata pelajaran rumpun MIPA (sains) sehingga guru dapat

meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas.

c. Bagi siswa calon pengawas diperoleh gambaran nyata tentang

implementasi pembelajaran berbasis masalah pada mata

pelajaran rumpun MIPA (sains), baik secara teoritis maupun

fakta empiris di lapangan sebagai contoh sehingga mempunyai

pemahaman yang benar tentang model-model pembelajaran

siswa aktif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan

- 7 -

BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based learning)

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) atau Problem Based

Learning (PBL) didasarkan pada hasil penelitian Barrow and Tamblyn

(1980, Barret, 2005) dan pertama kali diimplementasikan pada sekolah

kedokteran di McMaster University Kanada pada tahun 60-an. PBM

sebagai sebuah pendekatan pembelajaran diterapkan dengan alasan

bahwa PBM sangat efektif untuk sekolah kedokteran dimana siswa

dihadapkan pada permasalahan kemudian dituntut untuk

memecahkannya. PBM lebih tepat dilaksanakan dibandingkan dengan

pendekatan pembelajaran tradisional. Hal ini dapat dimengerti bahwa

para dokter yang nanti bertugas pada kenyataannya selalu dihadapkan

pada masalah pasiennya sehingga harus mampu menyelesaikannya.

Walaupun pertama dikembangkan dalam pembelajaran di sekolah

kedokteran tetapi pada perkembangan selanjutnya diterapkan dalan

pembelajaran secara umum.

Barrow (1980, Barret, 2005) mendefinisikan PBM sebagai “The

learning that results from the process of working towards the

understanding of a resolution of a problem. The problem is

encountered first in the learning process.” Sementara Cunningham et.al.(2000, Chasman er.al., 2003) mendefiniskan PBM sebagai

“…Problem-based learning (PBL) has been defined as a teaching

strategy that “simultaneously develops problem-solving strategies, disciplinary knowledge, and skills by placing students in the active role

as problem-solvers confronted with a structured problem which mirrors

- 8 -

1. Pengertian Pembelajaran Berbasis Masalah

Pengajaran berdasarkan masalah ini telah dikenal sejak

zaman John Dewey. Menurut Dewey (dalam Trianto, 2009:91)

belajar berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dan

respon, merupakan hubungan antara dua arah belajar dan

lingkungan. Lingkungan memberikan masukan kepada peserta

didik berupa bantuan dan masalah, sedangkan sistem saraf otak

berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga masalah

yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis, serta dicari

pemecahannya dengan baik.

Pembelajaran Berbasis Masalah yang berasal dari bahasa

Inggris Problem Based Learning adalah suatu pendekatan

pembelajaran yang dimulai dengan menyelesaikan suatu masalah,

tetapi untuk menyelesaikan masalah itu peserta didik memerlukan

pengetahuan baru untuk dapat menyelesaikannya. Pendekatan

pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning/PBL)

adalah konsep pembelajaran yang membantu guru menciptakan

lingkungan pembelajaran yang dimulai dengan masalah yang

penting dan relevan (bersangkut-paut) bagi peserta didik, dan

memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar

yang lebih realistik (nyata).

Pembelajaran Berbasis Masalah melibatkan peserta

didik dalam proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif, berpusat

kepada peserta didik, yang mengembangkan kemampuan

pemecahan masalah dan kemampuan belajar mandiri yang

diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dan

karier, dalam lingkungan yang bertambah kompleks sekarang ini.

Pembelajaran Berbasis Masalah dapat pula dimulai dengan

melakukan kerja kelompok antarpeserta didik. peserta

didik menyelidiki sendiri, menemukan permasalahan, kemudian

- 9 -

Pembelajaran Berbasis Masalah menyarankan

kepada peserta didik untuk mencari atau menentukan

sumber-sumber pengetahuan yang relevan. Pembelajaran berbasis

masalah memberikan tantangan kepada peserta didik untuk belajar

sendiri. Dalam hal ini, peserta didik lebih diajak untuk membentuk

suatu pengetahuan dengan sedikit bimbingan atau arahan guru

sementara pada pembelajaran tradisional, peserta didik lebih

diperlakukan sebagai penerima pengetahuan yang diberikan

secara terstruktur oleh seorang guru.

Pembelajaran berbasis masalah (Problem-based learning),

selanjutnya disingkat PBL, merupakan salah satu model

pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif

kepada peserta didik. PBL adalah suatu model pembelajaran vang,

melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui

tahap-tahap metode ilmiah sehingga peserta didik dapat

mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah

tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan

masalah. Untuk mencapai hasil pembelajaran secara optimal,

pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah perlu

dirancang dengan baik mulai dari penyiapan masalah yang yang

sesuai dengan kurikulum yang akan dikembangkan di kelas,

memunculkan masalah dari peserta didik, peralatan yang mungkin

diperlukan, dan penilaian yang digunakan. Pengajar yang

menerapkan pendekatan ini harus mengembangkan diri melalui

pengalaman mengelola di kelasnya, melalui pendidikan pelatihan

atau pendidikan formal yang berkelanjutan. Oleh karena itu,

pengajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang

efektif untuk pengajaran proses berfikir tingkat tinggi. Pembelajaran

ini membantu peserta didik untuk memproses informasi yang sudah

jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri

tentang dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran ini cocok untuk

- 10 -

2. Karakteristik Pembelajaran Berbasis Masalah

Berdasarkan teori yang dikembangkan Barrow, Min Liu (2005)

menjelaskan karakteristik dari PBM, yaitu :

a. Learning is student-centered

Proses pembelajaran dalam PBL lebih menitikberatkan kepada

siswa sebagai orang belajar. Oleh karena itu, PBL didukung juga

oleh teori konstruktivisme dimana siswa didorong untuk dapat

mengembangkan pengetahuannya sendiri.

b. Authentic problems form the organizing focus for learning

Masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang

otentik sehingga siswa mampu dengan mudah memahami

masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan

profesionalnya nanti.

c. New information is acquired through self-directed learning

Dalam proses pemecahan masalah mungkin saja siswa belum

mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya,

sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui

sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya.

d. Learning occurs in small groups

Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha

membangun pengetahuan secara kolaborative, maka PBM

dilaksakan dalam kelompok kecil. Kelompok yang dibuat

menuntut pembagian tugas yang jelas dan penetapan tujuan

yang jelas.

e. Teachers act as facilitators.

Pada pelaksanaan PBM, guru hanya berperan sebagai

fasilitator. Namun, walaupun begitu guru harus selalu memantau

perkembangan aktivitas siswa dan mendorong siswa agar

- 11 -

3. Teori Belajar yang Melandasi Pembelajaran Berbasis Masalah

Ada beberapa teori belajar yang melandasi Model Pembelajaran

Berbasis Masalah (Problem Based Learning) sebagai berikut :

(Rusman, 2010)

a. Teori Belajar Konstruktivisme

Dari segi pedagogis, Model Pembelajaran Berbasis Masalah

(Problem Based Learning) didasarkan pada teori

konstruktivisme dengan ciri :

1) Pemahaman diperoleh dari interaksi dengan skenario

permasalahan dan lingkungan belajar.

2) Pergulatan dengan masalah dan proses inquiry masalah

menciptakan disonansi kognitif yang menstimulasi belajar.

3) Pengetahuan terjadi melalui proses kolaborasi negoisasi

sosial dan evaluasi terhadap keberadaan sebuah sudut

pandang.

b. Teori Belajar dari Piaget

Piaget menegaskan bahwa anak memiliki rasa ingin tahu

bawaan dan secara terus menerus berusaha ingin memahami

dunia di sekitarnya. Rasa ingin tahu ini, menurut Piaget dapat

memotivasi mereka untuk secara aktif membangun tampilan

dalam otak mereka mengenai lingkungan yang mereka hayati.

Pada saat mereka tumbuh semakin dewasa dan memperoleh

lebih banyak kemampuan bahasa dan memori, tampilan mental

mereka tentang dunia menjadi lebih luas dan lebih abstrak.

Sementara itu, pada semua tahap perkembangan, anak perlu

memahami lingkungan mereka dan memotivasinya untuk

menyelidiki dan membangun teori-teori yang menjelaskan

lingkungan itu.

c. Teori Belajar Bermakna dari David Ausubel

Suparno dalam Rusman (2010) mengatakan bahwa Ausubel

membedakan antara belajar bermakna (meaningfull learning)

- 12 -

merupakan proses belajar dimana informasi baru dihubungkan

dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki seseorang yang

sedang belajar. Belajar menghafal, diperlukan bila seseorang

memperoleh informasi baru dalam pengetahuan yang sama

sekali tidak berhubungan dengan yang telah diketahuinya.

Kaitannya dengan Model Pembelajaran Berbasis Masalah

(Problem Based Learning) dalam hal mengaitkan informasi baru

dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa.

d. Teori Belajar Vigotsky

Perkembangan intelektual terjadi pada saat individu

berhadapan dengan pengalaman baru dan menantang serta

ketika mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang

dimunculkan. Dalam upaya mendapatkan pemahaman, individu

berusaha mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan

awal yang telah dimilikinya kemudian kemudian membangun

pengertian baru. Ibrahim dan Nur dalam Rusman (2010)

Vigotsky meyakini bahwa interaksi sosial dengan teman lain

memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya

perkembangan intelektual siswa. Kaitannya dengan Model

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning)

dalam hal mengaitkan informasi baru dengan struktur kognitif

yang telah dimiliki oleh siswa melalui kegiatan belajar dalam

interkasi sosial dengan teman lain.

e. Teori Belajar dari Albert Bandura

Model Pembelajaran Berbasis Masalah juga berlandaskan

pada social leraning theory Albert Bandura, yang fokus pada

pembelajaran dalam konteks sosial (social context). Teori ini

menyatakan bahwa seorang belajar dari orang lain, termasuk

konsep dari belajar observasional, imination dan modeling.

Prinsip umum dari social learning theory selengkapnya

- 13 -

General principles of social learning theory follows:

1) People can learn by observing the behavior is of others and

the autcomes of those behaviors.

2) Learning can occur without a change in behavior.

Behaciorists say that learning has to be represented by a

permanent change in behavior, in contrast social learning

theorists say that because people can learn thourg

observation alone, their learning may not necessarily be

shown in their performance. Learning may or may not result

in a behavior change.

3) Cognition plays a role in learning. Over the last 30 years

social learning theory has become increasingly cognitive in

its interpretation of human learning. Awareness and

expectation of future reinforcements or punishments can

have a major effect on the behaviors that people exhibit.

4) Social learning theory can be considered a bridge or a

transition between behaviorist learning theories and

cognitive learning theories.

f. Teori Belajar Jerome S. Bruner

Metode penemuan merupakan metode dimana siswa

menemukan kembali, bukan menemukan yang sama sekali

benar-benar baru. Belajar penemuan sesuai dengan pencarian

pengetahuan secara aktif oleh manusia, dengan sendirinya

memberikan hasil yang lebih baik, berusaha sendiri mencari

pemecahan masalah serta didukung oleh pengetahuan yang

menyertainya, serta menghasilkan pengetahuan yang

benar-benar bermakna (Dahar dalam Rusman, 2010).

Bruner juga menggunakan konsep scaffolding dan interaksi

sosial di kelas maupun di luar kelas. Scaffolding adalah suatu

proses untuk membantu siswa menuntaskan masalah tertentu

melampaui kapasitas perkembangannya melalui bantuan guru,

- 14 -

Kaitan intelektual antara pembelajaran penemuan dan

belajar berbasis masalah sangat jelas. Pada kedua model ini,

guru menekankan keterlibatan siswa secara aktif, orientasi

induktif lebih ditekankan dari pada deduktif, dan siswa

menentukan atau mengkonstruksi pengetahuannya sendiri.

Pada belajar berbasis masalah atau penemuan, guru

mengajukan pertanyaan atau masalah kepada siswa dan

memperbolehkan siswa untuk menemukan ide dan teori mereka

sendiri.

B. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Berbasis Masalah

Dalam pelaksanaannya, PBM tentunya memiliki kelebihan dan

kelemahannya. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari PBM.

1. Kelebihan Pembelajaran Berbasis Masalah

a. Siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan

masalah dalam situasi nyata

b. Siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya

sendiri melalui aktivitas belajar

c. Pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang

tidak ada hubungannya tidak perlu saat itu dipelajari oleh siswa.

Hal ini mengurangi beban siswa dengan menghafal atau

menyimpan informasi

d. Terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok

e. Siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan

baik dari perpustakaan, internet, wawancara dan observasi

f. Siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri

g. Siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah

dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka

h. Kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui

- 15 -

2. Kekurangan Pembelajaran Berbasis Masalah

a. PBM tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran, ada

bagian guru berperan aktif dalam menyajikan materi. PBM lebih

cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu

yang kaitannya dengan pemecahan masalah.

b. Dalam suatu kelas yang memiki tingkat keragaman siswa yang

tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas.

c. PBM kurang cocok untuk diterapkan di sekolah dasar karena

masalah kemampuan bekerja dalam kelompok. PBM sangat

cocok untuk siswa perguruan tinggi atau paling tidak sekolah

menengah.

d. PBM biasanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga

dikhawatirkan tidak dapat menjangkau seluruh konten yang

diharapkan walapun PBM berfokus pada masalah bukan konten

materi.

e. Membutuhkan kemampuan guru yang mampu mendorong kerja

siswa dalam kelompok secara efektif, artinya guru harus memilki

kemampuan memotivasi siswa dengan baik.

f. Adakalanya sumber yang dibutuhkan tidak tersedia dengan

lengkap.

C. Sintaks Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based learning)

Menurut Fibrayir (2012), berbgai pengembang pembelajaran

berbasis masalah telah menunjukkkan ciri-ciri pengajaran berbasis

masalah sebagai berikut.

1. Pengajuan masalah atau pertanyaan

Pengajaran berbasis masalah bukan hanya mengorganisasikan

prinsip-prinsip atau ketrampilan akademik tertentu, pembelajaran

berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar

pertanyaan dan masalah yang kedua-duanya secara sosial penting

dan secara pribadi bermakna untuk siswa. Mereka dihadapkan

- 16 -

sederhana, dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi

untuk situasi itu. Menurut Arends (dalam Abbas, 2000:13),

pertanyaan dan masalah yang diajukan haruslah memenuhi kriteria

sebagai berikut.

a. Autentik. Yaitu masalah harus lebih berakar pada kehidupan

dunia nyata siswa dari pada berakar pada prinsip-prinsip disiplin

ilmu tertentu.

b. Jelas. Yaitu masalah dirumuskan dengan jelas, dalam arti tidak

menimbulkan masalah baru bagi siswa yang pada akhirnya

menyulitkan penyelesaian siswa.

c. Mudah dipahami. Yaitu masalah yang diberikan hendaknya

mudah dipahami siswa. Selain itu masalah disusun dan dibuat

sesuai dengan tingkat perkembangan siswa.

d. Luas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yaitu masalah

yang disusun dan dirumuskan hendaknya bersifat luas, artinya

masalah tersebut mencakup seluruh materi pelajaran yang akan

diajarkan sesuai dengan waktu, ruang dan sumber yang tersedia.

Selain itu, masalah yang telah disusun tersebut harus didasarkan

pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

e. Bermanfaat. Yaitu masalah yang telah disusun dan dirumuskan

haruslah bermanfaat, baik siswa sebagai pemecah masalah

maupun guru sebagai pembuat masalah. Masalah yang

bermanfaat adalah masalah yang dapat meningkatkan

kemampuan berfikir memecahkan masalah siswa, serta

membangkitkan motivasi belajar siswa.

2. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin

Meskipun pengajaran berbasis masalah mungkin berpusat pada

mata pelajaran tertentu (IPA, Matematika, Ilmu-ilmu Sosial),

masalah yang akan diselidiki telah yang dipilih benar-benar nyata

agar dalam pemecahannya siswa meninjau masalah itu dari banyak

- 17 -

3. Penyelidikan autentik

Pengajaran berbasis masalah siswa melakukan penyelidikan

autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata.

Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah,

mengembangkan hipotesis dan membuat ramalan, mengumpulkan

dan menganalisis informasi, melakukan eksperimen (jika

diperlukan), membuat inferensi dan merumuskan kesimpulan.

Metode penyelidikan yang digunakan bergantung pada masalah

yang sedang dipelajari.

4. Menghasilkan produk/karya dan memamerkannya

Pengajaran berbasis masalah menuntut siswa untuk menghasilkan

produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan

peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian

masalah yang mereka temukan. Produk itu dapat berupa transkip

debat, laporan, model fisik, video atau program komputer.

Pengajaran berbasis masalah dicirikan oleh siswa bekerja sama

satu sama lain (paling sering secara berpasangan atau dalam

kelompok kecil). Bekerja sama memberikan motivasi untuk secara

berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan

memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri dan dialog dan untuk

mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan berfikir.

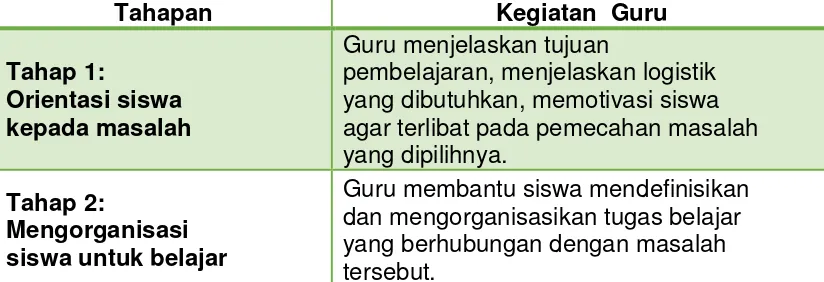

Tabel 1. Sintaks Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning)

Tahapan Kegiatan Guru

Tahap 1:

Orientasi siswa kepada masalah

Guru menjelaskan tujuan

pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa agar terlibat pada pemecahan masalah yang dipilihnya.

Tahap 2:

Mengorganisasi siswa untuk belajar

- 18 -

Tahapan Kegiatan Guru Tahap 3: dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video dan model serta membantu mereka berbagi tugas

a. Langkah-Langkah PBM

Pelaksanaan PBM memiliki ciri tersendiri berkaitan dengan

langkah pembelajarannya. Barret (2005) menjelaskan

langkah-langkah pelaksanaan PBM sebagai berikut :

1) Siswa diberi permasalahan oleh guru (atau permasalahan

diungkap dari pengalaman siswa)

2) Siswa melakukan diskusi dalam kelompok kecil dan

melakukan hal-hal berikut.

Mengklarifikasi kasus permasalahan yang diberikan

Mendefinisikan masalah Melakukan tukar pikiran

berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki Menetapkan

hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah

Menetapkan hal-hal yang harus dilakukan untuk

menyelesaikan masalah

3) Siswa melakukan kajian secara independen berkaitan

dengan masalah yang harus diselesaikan. Mereka dapat

melakukannya dengan cara mencari sumber di

perpustakaan, database, internet, sumber personal atau

- 19 -

4) Siswa kembali kepada kelompok PBM semula untuk

melakukan tukar informasi, pembelajaran teman sejawat,

dan bekerjasaman dalam menyelesaikan masalah.

5) Siswa menyajikan solusi yang mereka temukan

6) Siswa dibantu oleh guru melakukan evaluasi berkaitan

dengan seluruh kegiatan pembelajaran. Hal ini meliputi

sejauhmana pengetahuan yang sudah diperoleh oleh siswa

serta bagaiman peran masing-masing siswa dalam

kelompok.

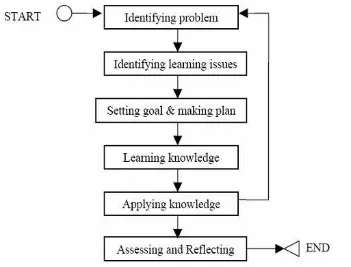

7) Sementara itu Yongwu Miao et.al. membut model Protokol

PBM yang disajikan dalam ilustrasi berikut.

Gambar 1. Model Protokol PBL

Pada dasarnya, langkah-langkah menurut Barret (2005) dan

Miao et.al. (2000) ini memiliki kesamaan. Peran guru sebagai

fasilitator sangat penting karena berpengaruh kepada proses

belajar siswa. Walaupun siswa lebih banyak belajar sendiri

- 20 -

guru sebagai tutor adalah memantau aktivitas siswa,

memfasilitasi proses belajar dan menstimulasi siswa dengan

pertanyaan. Guru harus mengetahui dengan baik tahapan kerja

siswa baika aktivitas fisik ataupun tahapan berpikir siswa.

Barret (2005) menyebutkan beberapa hal yang harus dikuasai

atau dilakukan oleh tutor agar kegiatan PBM dalap berjalan

dengan baik, yaitu :

1) Harus berpenampilan meyakinkan dan antusias

2) Tidak memberikan penjelasan saat siswa bekerja

3) Diam saat siswa bekerja

4) Menyarankan siswa untuk berbicara dengan siswa lain

bukan dengan dirinya

5) Meyakinkan siswa untuk menyepakati terlebih dahulu

tentang pemahaman terhadap permasalahan secara

kelompok sebelum siswa bekerja individual

6) Memberikan saran pada siswa tentang sumber informasi

yang dapat diakses berkaitan dengan permasalahan

7) Selalu mengingat hasil pembelajaran yang ingin dicapai

8) Mengkondisikan lingkungan atau suasana belajar yang baik

untuk kegiatan kelompok Menjadi diri sendiri atau tampil

sesuai dengan gaya sendiri sehingga tidak menampilkan

sikap di luar kebiasaan dirinya.

b. Penilaian Pada PBM

Penilaian dalam PBM tentunya tidak hanya kepada hasilnya

saja tetapi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh

siswa. National Research Council (NRC) (dalam Waters and

McCracken, -) memberikan tiga prinsip berkaitan penilaian

dalam PBM, yaitu yang berkaitan dengan konten, proses

pembelajaran, dan kesamaan. Lebih jelasnaya sebagai berikut.

Konten : penilaian harus merefleksikan apa yang sangat penting

- 21 -

Proses pembelajaran : penilaian harus sesuai dan diarahkan

pada proses pembelajaran

Kesamaan : penilaian harus menggambarkan kesamaan

kesempatan siswa untuk belajar.

Oleh karena itu, menurut Waters and McCracken penilaian yang

dilakukan harus dapat :

1) Menyajikan situasi secara otentik

2) Menyajikan data secara berulang-ulang

3) Memberikan peluang pada siswa untuk dapat mengevaluasi

dan merefleksi pemahaman dan kemampuannya sendiri

4) Menyajikan laporan perkembangan kegiatan siswa.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian dalam

PBM tidak hanya kepada hasil aakhir tetapi juga yang tidak

kalah pentingnya adalah penilaian proses. Penilaian ini bisa

didasarkan pada jenis penilaian otentik (autentic assessment)

dimana penilaian difokuskan terhap proses belajar. Oleh karena

itu, peran guru dalam proses PBM tidak pasif tetapi harus aktif

dalam memantau kegiatan siswa serta mengontrol agar proses

pembelajaran berjalan dengan baik. Sementar itu, untuk

mengetahui sejauhmana hasil belajar yang telah diperoleh

siswa, guru pun perlu untuk mengadakan tes secara individual.

Jadi penialaian dilakukan secara kelompok juga individual.

D. Contoh Implementasi Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based learning)

Ada beberapa cara menerapkan PBL dalam pembelajaran.

Secara umum penerapan model ini mulai dengan adanya masalah

yang diharus dipecahkan atau dicari pemecahannya oleh siswa/siswa.

Masalah tersebut dapat berasal dari siswa/siswa atau mungkin juga

diberikan oleh pengajar. Siswa/siswa akan memusatkan pembelajaran

di sekitar masalah tersebut, dengan arti lain, siswa belajar teori dan

- 22 -

perhatiannya. Pemecahan masalah dalam PBL harus sesuai dengan

langkah-langkah metode ilmiah. Dengan demikian siswa/siswa belajar

memecahkan masalah secara sistematis dan terencana. Oleh sebab

itu, penggunaan PBL dapat memberikan pengalaman belajar

melakukan kerja ilmiah yang sangat baik kepada siswa/siswa.

Langkah-langkah pemecahan masalah dalam pembelajaran

PBL paling sedikit ada delapan tahapan (Pannen, 2001), yaitu:

1. mengidentifikasi masalah,

2. mengumpulkan data,

3. menganalisis data,

4. memecahkan masalah berdasarkan pada data yang ada dan

analisisnya,

5. memilih cara untuk memecahkan masalah,

6. merencanakan penerapan pemecahan masalah,

7. melakukan uji coba terhadap rencana yang ditetapkan, dan

8. melakukan tindakan (action) untuk memecahkan masalah.

Empat tahap yang pertama mutlak diperlukan untuk berbagai

kategori tingkat berfikir, sedangkan empat tahap berikutnya harus

dicapai bila pembelajaran dimaksudkan untuk mencapai keterampilan

berfikir tingkat tinggi (higher order thinking skills). Dalam proses

pemecahan masalah sehari-hari, seluruh tahapan terjadi dan bergulir

dengan sendirinya, demikian pula keterampilan seseorang harus

mencapai seluruh tahapan tersebut. Langkah mengidentifikasi

masalah merupakan tahapan yang sangat penting dalam PBL.

Pemilihan masalah yang tepat agar dapat memberikan

pengalaman belajar yang mencirikan kerja ilmiah seringkali menjadi

‖masalah‖ bagi guru dan siswa. Artinya, pemilihan masalah yang

kurang luas, kurang relevan dengan konteks materi pembelajaran,

atau suatu masalah yang sangat menyeimpang dengan tingkat berpikir

siswa dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembelajaran.

Oleh sebab itu, sangat penting adanya pendampingan oleh guru pada

- 23 -

tetapi dapat memfokuskan masalah melalui pertanyaan-pertanyaan

agar siswa/siswa melakukan refleksi lebih dalam terhadap masalah

yang dipilih. Dalam hal ini guru/dosen harus berperan sebagai

fasilitator agar pembelajaran tetap pada bingkai yang direncanakan.

Suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam PBL

adalah pertanyaan berbasis why bukan sekedar how. Oleh karena itu,

setiap tahap dalam pemecahan masalah, keterampilan siswa dalam

tahap tersebut hendaknya tidak semata-mata keterampilan how, tetapi

kemampuan menjelaskan permasalahan dan bagaimana

permasalahan dapat terjadi. Tahapan dalam proses pemecahan

masalah digunakan sebagai kerangka atau panduan dalam proses

belajar melalui PBL. Namun yang harus dicapai pada akhir

pembelajaran adalah kemampuannya untuk memahami permasalahan

dan alasan timbulnya permasalahan tersebut serta kedudukan

permasalahan tersebut dalam tatanan sistem yang sangat luas.

Fase-fase implementasi PBL dengan merujuk pada

tahap-tahapan praktis yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu:

Fase 1: Mengorientasikan siswa pada masalah, yaitu: menjelaskan

tujuan pembelajaran, logistik yang diperlukan, memotivasi siswa

terlibat aktif pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Fase 2:

Mengorganisasi siswa untuk belajar, yaitu: membantu siswa

membatasi dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan

dengan masalah yang dihadapi. Fase 3: Membimbing penyelidikan

individu maupun kelompok, yaitu: mendorong siswa mengumpulkan

informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, dan mencari untuk

penjelasan dan pemecahan. Fase 4: Mengembangkan dan menyajikan

hasil karya, yaitu: membantu siswa merencanakan dan menyi-apkan

karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model, dan membantu

mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Fase 5: Menganalisis

dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu: membantu

siswa melakukan refleksi terhadap penyelidikan dan proses-proses

- 24 -

1. Fase 1: Mengorientasikan siswa pada masalah

Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran

dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Dalam penggunaan

PBL, tahapan ini sangat penting dimana guru/dosen harus

menjelaskan dengan rinci apa yang harus dilakukan oleh

siswa/siswa dan juga oleh dosen. Disamping proses yang akan

berlangsung, sangat penting juga dijelaskan bagaimana guru/dosen

akan mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini sangat penting

untuk memberikan motivasi agar siswa dapat engage dalam

pembelajaran yang akan dilakukan. Sutrisno (2006) menekankan

empat hal penting pada proses ini, yaitu: (1) Tujuan utama

pengajaran ini tidak untuk mempelajari sejumlah besar informasi

baru, tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki

masalah-masalah penting dan bagaimana menjadi siswa yang mandiri, (2)

Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai

jawaban mutlak ―benar―, sebuah masalah yang rumit atau

kompleks mempunyai banyak penyelesaian dan seringkali

bertentangan, (3) Selama tahap penyelidikan (dalam pengajaran

ini), siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari

informasi. Guru akan bertindak sebagai pembimbing yang siap

membantu, namun siswa harus berusaha untuk bekerja mandiri

atau dengan temannya, dan (4) Selama tahap analisis dan

penjelasan, siswa akan didorong untuk menyatakan ide-idenya

secara terbuka dan penuh kebebasan. Tidak ada ide yang akan

ditertawakan oleh guru atau teman sekelas. Semua siswa diberi

peluang untuk menyumbang kepada penyelidikan dan

menyampaikan ide-ide mereka.

2. Fase 2: Mengorganisasikan siswa untuk belajar

Disamping mengembangkan ketrampilan memecahkan masalah,

pembelajaran PBL juga mendorong siswa/siswa belajar

berkolaborasi. Pemecahan suatu masalah sangat membutuhkan

- 25 -

dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan membentuk

kelompok-kelompok siswa dimana masing-masing kelompok akan

memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. Prinsip-prinsip

pengelompokan siswa dalam pembelajaran kooperatif dapat

digunakan dalam konteks ini seperti: kelompok harus heterogen,

pentingnya interaksi antar anggota, komunikasi yang efektif,

adanya tutor sebaya, dan sebagainya. Guru/dosen sangat penting

memonitor dan mengevaluasi kerja masing-masing kelompok untuk

menjaga kinerja dan dinamika kelompok selama pembelajaran.

Setelah siswa diorientasikan pada suatu masalah dan telah

membentuk kelompok belajar selanjutnya guru dan siswa

menetapkan subtopik-subtopik yang spesifik, tugas-tugas

penyelidikan, dan jadwal. Tantangan utama bagi guru pada tahap

ini adalah mengupayakan agar semua siswa aktif terlibat dalam

sejumlah kegiatan penyelidikan dan hasil-hasil penyelidikan ini

dapat menghasilkan penyelesaian terhadap permasalahan

tersebut.

3. Fase 3: Membantu penyelidikan mandiri dan kelompok

Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi

permasalahan memerlukan teknik penyelidikan yang berbeda,

namun pada umumnya tentu melibatkan karakter yang identik,

yakni pengumpulan data dan eksperimen, berhipotesis dan

penjelasan, dan memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan

eksperimentasi merupakan aspek yang sangat penting. Pada tahap

ini, guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data dan

melaksanakan eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka

betul-betul memahami dimensi situasi permasalahan. Tujuannya

adalah agar siswa mengumpulkan cukup informasi untuk

menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. Pada fase ini

seharusnya lebih dari sekedar membaca tentang masalah-masalah

dalam buku-buku. Guru membantu siswa untuk mengumpulkan

- 26 -

seharusnya mengajukan pertanyaan pada siswa untuk berifikir

tentang massalah dan ragam informasi yang dibutuhkan untuk

sampai pada pemecahan masalah yang dapat dipertahankan.

Setelah siswa mengumpulkan cukup data dan memberikan

permasalahan tentang fenomena yang mereka selidiki, selanjutnya

mereka mulai menawarkan penjelasan dalam bentuk hipotesis,

penjelesan, dan pemecahan. Selama pengajaran pada fase ini,

guru mendorong siswa untuk menyampikan semua ide-idenya dan

menerima secara penuh ide tersebut. Guru juga harus mengajukan

pertanyaan yang membuat siswa berfikir tentang kelayakan

hipotesis dan solusi yang mereka buat serta tentang kualitas

informasi yang dikumpulkan. Pertanyaan-pertanyaan berikut

kiranya cukup memadai untuk membangkitkan semangat

penyelidikan bagi siswa. ― Apa yang Anda butuhkan agar Anda

yakin bahwa pemecahan dengan cara Anda adalah yang terbaik?

atau ― Apa yang dapat Anda lakukan untuk menguji kelayakan pemecahanmu ? atau ―Apakah ada solusi lain yang dapat Anda

usulkan ?. Oleh karena itu, selama fase ini, guru harus

menyediakan bantuan yang dibutuhkan tanpa mengganggu

aktivitas siswa dalam kegaitan penyelidikan.

4. Fase 4: Mengembangkan dan menyajikan artifak (hasil karya) dan

mempamerkannya Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan

artifak (hasil karya) dan pameran. Artifak lebih dari sekedar laporan

tertulis, namun bisa suatu videotape (menunjukkan situasi masalah

dan pemecahan yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik

dari situasi masalah dan pemecahannya), program komputer, dan

sajian multimedia. Tentunya kecanggihan artifak sangat

dipengaruhi tingkat berfikir siswa. Langkah selanjutnya adalah

mempamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai

organisator pameran. Akan lebih baik jika dalam pemeran ini

melibatkan siswa-siswa lainnya, guru-guru, orangtua, dan lainnya

- 27 -

5. Fase 5: Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah

Fase ini merupakan tahap akhir dalam PBL. Fase ini dimaksudkan

untuk membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses

mereka sendiri dan kete-rampilan penyelidikan dan intelektual yang

mereka gunakan. Selama fase ini guru meminta siswa untuk

merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan

selama proses kegiatan belajarnya. Kapan mereka pertama kali

memperoleh pemahaman yang jelas tentang situasi masalah?

Kapan mereka yakin dalam pemecahan tertentu? Mengapa mereka

dapat menerima penjelasan lebih siap dibanding yang lain?

Mengapa mereka menolak beberapa penjelasan? Mengapa mereka

mengadopsi pemecahan akhir dari mereka? Apakah mereka

berubah pikiran tentang situasi masalah ketika penyelidikan

berlangsung? Apa penyebab perubahan itu? Apakah mereka akan

melakukan secara berbeda di waktu yang akan datang? Tentunya

masih banyak lagi pertanyaan yang dapat diajukan untuk

memberikan umpan balik dan menginvestigasi kelemahan dan

kekuatan PBL untuk pengajaran. PBL telah banyak diterapkan

dalam pengajaran sains. Gallagher, dkk. (1995) menyatakan bahwa

PBL dapat dan perlu termasuk untuk eksperimentasi sebagai suatu

alat untuk memecahkan masalah. Mereka menggunakan suatu

kerangka kerja yang menekankan bagaimana para siswa

merencanakan suatu eksperimen untuk menjawab sederet

pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Gallagher

berbasis pada ―what do I know ?, ―what do I need to know ?, ― what do I need to learn ?, dan ― how do I measure or describe the

result ?. Selama fase merancang eksperimen berbasis masalah,

para siswa mengembangkan suatu protokol yang mendaftar setiap

tahap dalam eksperimen itu. Dalam protokol ini, tampak ada

kecenderungan yang khas seperti standar perencanaan

laboratorium, menjadi suatu tuntunan metakognitif bagi para siswa

- 28 -

Penerapan dengan model ini cukup berhasil serta mendukung

bahwa PBL dapat mempelopori penggunaan perencanaan

laboratorium melalui metode nontradisional. Model problem based

learning telah digunakan oleh para ahli dalam pembelajaran kimia

dan turunannya, antara lain pengajaran Biokimia oleh Dods (1996),

pembelajaran kimia sintesis bahan alam kompleks oleh Cannon

dan Krow (1998), Yu Ying (2003) dalam pengajaran elektrokimia,

dan Liu Yu (2004) dalam pengajaran kimia analitik. Liu Yu (2004,

Dosen Jurusan Kimia Univ. Tianjin China) menggunakan PBL

dalam pengajaran Kimia Analitik. Menurut Liu Yu, PBL adalah suatu

pembelajaran yang didorong atau ditandai oleh adanya masalah,

bukan oleh konsep yang abstrak. Idealnya, masalah tersebut dapat

ditemukan atau diperoleh dalam kehidupan nyata, dan tidak cepat

terselesaikan tetapi dapat diselesaikan dengan mudah. Dalam

merancang kegiatan perkuliahan ini Liu Yu memerlukan waktu 40

jam kuliah dan 32 jam kerja laboratorium. Tujuan perkuliahan

adalah: (1) Meningkatkan pengertian lebih mendalam tentang

prinsip kimia analitik yang meliputi: sampling, preparasi sampel,

separasi, teknik klasik, teknik instrumentasi: spektroskopi,

kromatografi, elektrokimia, dan jaminan mutu, (2) Meningkatkan

keterampilan teknis kimia analitik dan keterampilan lain pada

umumnya, dan (3) Membantu siswa mengembangkan suatu

pengertian dan pemahaman yang lebih (mendalam) dan apresiasi

terhadap sains.

Prosedur pengembangan PBL yang dilakukan Liu Yu sebagai

berikut:

1. Problem/Masalah: orientasi permasalahan seperti diuraikan pada

bagian berikut.

2. Perkuliahan: mahaiswa dibekali prinsip-prinsip dasar metode

analitik, dan pengantar menggunakan internet dan perpustakaan

- 29 -

sudah familier dengan internet yang kedua ini tidak terlalu

bermanfaat, dan mereka boleh menghindarinya.

3. Melacak literatur: berlangsung di luar kelas, siswa menggunakan

perpustakaan dan internet untuk memperoleh sumber informasi

dalam rangka pemecahan masalah.

4. Seminar: siswa menyampaikan informasi/gagasan/ide yang telah

ditemukan, mendisikusikan masalah dan tukar gagasan.

5. Tutorial: apabila siswa mempunyai berbagai pertanyaan, mereka

dapat menanyakan kepada dosen selama sesi tutorial ini. Tutor

bertindak untuk mengobesrvasi, membimbing, dan mendukung.

Setelah siswa menemukan suatu pemecahan, selanjutnya mereka

dapat mempersiapkan untuk eksperimen.

6. Demonstrasi: sebelum siswa melaksanakan eksperimen, dosen

dapat mendemonstrasikan (dihadapan siswa) bagaimana

mengoperasikan instrumen yang akan digunakan, dan

mengenalkan aspek mana yang mendapat perhatian lebih.

7. Eksperimen: siswa memperoleh data dari eksperimen,

menginterpretasikan hasil, dan menulis laporan. Kegiatan

laboratorium menekankan keterampilan teknik dan problem solving.

Kosasih (2014: 91) menyatakan bahwa secara umum model

pembelajaran berbasis masalah dalam implementasi kurikulum 2013

tetap berkerangka pendekatan saintifik, yakni: diawali dengan

langkah-langkah pengamatan terhadap teks ataupun fenomena tertentu dan

diakhiri dengan mengomunikasikan. Langkah-langkah tersebut

kemudian diisi dengan strategi yang berlaku dalam pembelajaran

berbasis masalah. Pada bagian awal pembelajaran, sebelum

memasuki inti kegiatan pembelajaran berbasis masalah, siswa terlebih

dahulu mengobservasi suatu fenomena yang ada lingkungannya,

yang relevan pula dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan.

Kemudian, siswa mengajukan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan

- 30 -

adalah menstimulus siswa untuk bisa berpikir kritis terhadap fenomena

yang diamatinya. Hasil berpikir kritis siswa akan terlihat dari kemauan

mereka untuk mengajukan pertanyaan. Kemudia,

pertanyaan-pertanyaan ini dijadikan bahan pemecahan masalah dalam

langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah sebagaimana ditunjukkan

tabel 2.

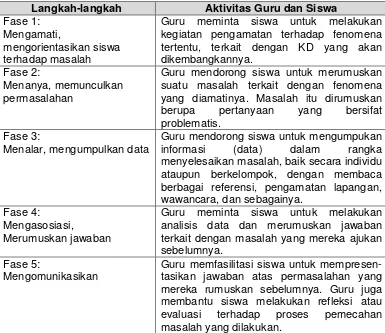

Tabel 2. Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Masalah

Langkah-langkah Aktivitas Guru dan Siswa

Fase 1: Mengamati,

mengorientasikan siswa terhadap masalah

Guru meminta siswa untuk melakukan kegiatan pengamatan terhadap fenomena tertentu, terkait dengan KD yang akan dikembangkannya.

Fase 2:

Menanya, memunculkan permasalahan

Guru mendorong siswa untuk merumuskan suatu masalah terkait dengan fenomena yang diamatinya. Masalah itu dirumuskan

berupa pertanyaan yang bersifat

problematis. Fase 3:

Menalar, mengumpulkan data

Guru mendorong siswa untuk mengumpukan

informasi (data) dalam rangka

menyelesaikan masalah, baik secara individu ataupun berkelompok, dengan membaca berbagai referensi, pengamatan lapangan, wawancara, dan sebagainya.

Fase 4: Mengasosiasi,

Merumuskan jawaban

Guru meminta siswa untuk melakukan analisis data dan merumuskan jawaban terkait dengan masalah yang mereka ajukan sebelumnya.

Fase 5:

Mengomunikasikan

Guru memfasilitasi siswa untuk mempresen-tasikan jawaban atas permasalahan yang mereka rumuskan sebelumnya. Guru juga membantu siswa melakukan refleksi atau

evaluasi terhadap proses pemecahan

- 31 -

E. Design Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based learning)

Kompetensi Inti : Menerapkan rangkaian elektronika dasar

Kompetensi Dasar : Mengkasifikasi penguat daya

Tujuan Pembelajaran : 1. Menjelaskan konsep dasar klasifikasi penguat

daya (penguat akhir).

2. Menjelaskan cara penemapatan titik kerja rangkaian transistor kelas A untuk penguat daya.

3. Menjelaskan cara penemapatan titik kerja rangkaian transistor kelas B untuk penguat daya push pull.

4. Menjelaskan cara penemapatan titik kerja rangkaian transistor kelas AB untuk penguat daya push pull.

5. Menjelaskan cara penemapatan titik kerja rangkaian transistor kelas C untuk penguat daya push pull.

6. Menjelaskan prinsip dasar metoda pencarian kesalahan akibat bergesernya titik kerja transistor untuk penguat daya push pull.

Model Pembelajaran : Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based

Learning)

Alokasi waktu : 8 JP x 45 menit (360 menit)

No. KEGIATAN DESKRIPSI ALOKASI

WAKTU

1. Kegiatan Awal/

Pendahuluan

1. Guru memberikan salam,

memimpin do’a memulai

pembelajaran, dilanjutkan

menanya-kan keadaan siswa dan mempresensi siswa;

2. Guru mengatur kondisi kelas yang

kondusif dan mempersiapkan

materi pembelajaran;

3. Guru menyampaikan standar

kompetensi dan kompetensi

dasar, silabus serta tujuan yang

akan dicapai dari kegiatan

pembelajaran;

4. Guru menyampaikan cakupan

materi KD 2 tentang menjelaskan rangkaian amplifier daya kecil

yang akan dipelajari sesuai

dengan silabus;

5. Guru bertanya sebagai apersepsi kepada siswa untuk mengetahui pemahaman awal siswa tentang penguat daya.

6. Guru mempersilahkan siswa

membentuk kelompok diskusi

masing-masing kelompok terdiri

- 32 -

No. KEGIATAN DESKRIPSI ALOKASI

WAKTU dari 4 siswa secara heterogen.

2. Kegiatan Inti

Dengan menggunakan LCD guru

menayangkan video contoh-contoh rangkaian penguat daya yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mengamati dan mencatat hal-hal yang dianggap penting.

Berdasarkan tayangan video guru

mempersilahkan siswa untuk diskusi kelompok merumuskan masalah terkait dengan fenomena yang diamatinya yang banyak ditemui di lingkungan sekitar

Siswa masing-masing kelompok

menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait video contoh penguat daya yang telah ditayangkan.

Pertanyaan-pertanyaan dari siswa

masing-masing kelompok diinventarisir dan dirumuskan berupa pertanyaan yang bersifat problematis melalui mekanisme diskusi kelas.

Rumusan masalah problematis

yang diajukan siswa menjadi dasar yang akan dinalar dan dicarikan data untuk diselesaikan

Berbekal informasi dari sumber

belajaran teks siswa melakukan uji coba macam-macam rangkaian penguat daya kelas A, kelas AB, dan kelas C untuk mengumpulkan

- 33 -

No. KEGIATAN DESKRIPSI ALOKASI

WAKTU data hasil uji coba dan dasar teori dari referensi teks untuk

menyelesaikan masalah problematik berkaitan dengan rangkaian penguat daya.

Hasil praktikum dan analisis hasil

diskusi dituliskan dalam laporan teoritis dan hasil praktikum. Siswa lain memperhatikan.

membuat rangkuman dan

kesimpulan hasil pembelajaran; 2. Guru memberikan tugas individual

berupa pekerjaan rumah (PR) untuk memperkaya pemahaman peserta didik terhadap kompetensi yang dipelajari;

3. Guru menyampaikan rencana

pembelajaran minggu depan

sehingga siswa dapat

mempersiapkan diri.

4. Guru mengakhiri kegiatan

pembelajaran dengan do’a

bersama.

- 34 -

BAB III PENUTUP

A. Simpulan

1. Pembelajaran Berbasis Masalah (problem Based Learning)

merupakan model pembelajaran yang melibatkan peserta

didik untuk belajar aktif memecahkan suatu masalah melalui

tahap-tahap metode ilmiah sehingga peserta didik dapat mempelajari

pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan

sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah.

2. Kelebihan pembelajaran berbasis masalah bagi siswa, diantaranya:

didorong memiliki kemampuan memecahkan masalah, membangun

pengetahuannya sendiri, berfokus pada masalah, aktivitas ilmiah,

terbiasa menggunakan sumber pengetahuan bervariasi, memiliki

kemampuan komunikasi ilmiah, dan peer teaching untuk mengatasi

kesulitan belajar siswa secara mandiri. Sedangkan kekurangan

pembelajaran berbasis masalah, diantaranya: lebih cocok untuk

pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan masalah,

kesulitan dalam pembagian tugas dalam kelas dengan keragaman

siswa tinggi, kurang cocok untuk siswa sekolah dasar,

membutuhkan waktu yang tidak sedikit, membutuhkan kemampuan

guru untuk mendorong kerja siswa, dan sumber belajar kadang

tidak tersedia dengan lengkap.

3. Langkah-langkah pembelajaran (sintaks) model pembelajaran

berbasis masalah pada kurikulum 2013 terdiri dari lima fase, yaitu:

mengamati, menanya, menalar, mengasosiasi, dan

mengomunikasikan.

4. Desain pembelajaran mata pelajaran rumpun MIPA (sains) dengan

menerapkan model pembelajaran berbasis masalah mengikuti

secara urut lima fase, yaitu: (a) Fase 1: mengamati, yaitu