BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bahasa Jepang

Bahasa Jepang ialah bahasa yang dipakai sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat di seluruh pelosok negara Jepang. Bahasa Jepang dipakai sebagai bahasa resmi, bahasa penghubung antar anggota masyarakat Jepang yang memiliki berbagai macam dialek , dan dipakai sebagai bahasa pengantar di semua lembaga pendidikan di Jepang sejak sekolah taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi dalam Sudjianto (1995 :1).

Bahasa Jepang adalah bahasa yag unik, apabila kita melihat para penuturnya, tidak ada masyarakat negara lain yang memakai bahasa Jepang sebaai bahasa nasionalnya. Sebagai bandingan kita dapat melihat bahasa lain seperti bahasa Inggris yang dipakai di beberapa negara sebagai bahasa nasionalnya seperti di Amerika, Inggris, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan sebagainya. Sehingga walaupun hanya menguasai bahasa Inggris kita dapat berkomunikasi dengan warga negara-negara tersebut. Contoh lain adalah bahasa Melayu yang biasa dipakai oleh orang-orang Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan sebagainya. Bahasa Jepang tidak sama dengan bahasa –bahasa yag tadi. Orang-orang yang lahir dan hidup di dalam lingkungan masyarakat dan kebudayaan Jepang. Kita dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang atau dengan orang lain yang pernah mempelajarinya menurut Sudjianto (1995 : 3)

Dari sisi lain kita juga melihat bangsa Jepang hanya memakai satu bahasa sebagai bahasa nasionalnya yaitu bahasa Jepang. Tidak ada bahasa lain yang dipakai di Jepang

sebagai bahasa nasionalnya. Keunikan bahasa Jepang lainnya berkaitan dengan rumpun bahasanya. Bahasa-bahasa yang ada di dunia ini pada umumnya jelas rumpun bahasanya. Sedangkan rumpun bahasa Jepang sampai sekarang masih diperdebatkan oleh para ahlinya. Hal ini dapat disadari apabila melihat klasifikasi bahasa-bahasa yang ada di dunia berdasarkan rumpun bahasanya menurut Shimizu (2000 : 14)

Dilihat dari aspek-aspek kebahasaannya, bahasa Jepang memiliki karakteristik tetentu yang dapat kita amati dari huruf yang dipakainya, kosakata, sistem pengucapan, gramatika, dan ragam bahasanya. Apabila melihat huruf yang dipakai untuk menuliskan bahasa Jepang , kita tahu bahwa bahasa Jepang memiliki sistem penulisan yang sangat kompleks.

Selain itu bahasa Jepang juga mengenal adanya tingkatan bahasa, dalam penggunaanya perlu dipertimbangkan banyak faktor seperti status sosial pembicara dan pendengar serta suasana yang mengiringinya. Disamping itu, pula perlu dikenali apakah ungkapan tersebut umum digunakan oleh laki-laki atau perempuan, anak-anak, atau orang dewasa serta bagaimana hubungan yang mempertautkan mereka dalam Edizal (2001 : 1)

2.2 Sosiopragmatik

Pandangan yang berterima di kalangan pakar pramatik dan juga di kalangan pakar sosiolinguistik saat ini adalah bahwa, jika kita berbicara atau mengeluarkan ujaran (apakah ujaran itu berupa kalimat, frasa atau kata), apa yang keluar dari mulut kita itu dapat dianggap sebagai tindakan. Tindakan itu dapat disebut sebgai tindakan berbicara, tindakan berujar, atau tindakan bertutur. Istilah yang sekarang lazim dipakai untuk

mengacu ke tindakan itu ialah tindak tutur, yang merupakan terjemahan istilah Inggris speech act.

Sering dikatakan, sosiolinguistik itu sangat berkaitan dengan pragmatik (yang oleh segolongan orang dimasukkan ke dalam linguistik ). Salah satu kaitan yang dapat kita lihat adalah munculya istilah tindak tutur dalam kedua bidang kajian itu menurut Sumarno dan Partana (2004 : 322)

Ihwal sosiopragmatik dapat dijelaskan dari pengertian oleh pakar-pakar linguistik dalam Rahardi (2009 : 20) yaitu Levinson (1983) mendefiisikan sebagai studi bahasa yang mempelajari relasi bahasa dengan konteknya. Batasan dari Levinson dapat dilihat pada kutipan berikut: Pragmatics is the study of those relations between language and context that are gramaticalizzed or encoded in the structure of a language menurut Levinson (1983 : 9). Pada sisi lain, Parker (1986) dalam Rahardi (2009 : 20) dalam bukunya yang berjudul Linguistics for Non-Linguists menyatakan bahwa itu cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal.

Tarigan (1990 : 26) mengatakan sosiopragmatik adalah telaah mengenai kondisi-kondisi ‘setempat’ atau kondisi-kondisi-kondisi-kondisi ‘lokal’ yang lebih khusus mengenai penggunaan bahasa. Dalam masyarakat setempat yang lebih khusus ini jelas terlihat bahwa prinsip koperatif atau prinsip kerjasama dan prinsip kesopansantunan berlangsung secara berubah-ubah dalam kebudayaan yang berbeda-beda atau aneka masyarakat bahasa, dalam situasi-situasi sosial yang berbeda-beda, dan sebagainya. Dengan kata lain, sosiopragmatik merupakan tapal batas sosiologis pragmatik. Jadi jelas di sini betapa erat hubungan antara sosiopragmatik dengan sosiologi.

Dari batasan-batasan yang disampaikan ini dapat disimpulkan bahwa sosok pragmatik, yakni ilmu bahasa yang mempelajari kondisi penggunaan bahasa manusia, pada dasarnya sangat ditentukan oleh konteks situasi yang mewadahi bahasa itu. Konteks yang dimaksud dapat mencakup dua macam hal, yakni konteks yang bersifat sosial dan konteks yang bersifat sosietal. Konteks sosial adalah konteks yang timbul sebagai akibat dari munculnya interaksi antaranggota masyarakat dalam suatu masyarakat sosial dan budaya tertentu. Adapun yang dimaksud dengan konteks sosietal adalah konteks yang faktor penentunya adalah kedudukan dari anggota masyarakat dalam institusi-institusi sosial yang ada di dalam masyarakat dan budaya tertentu.

2.2.1 Sosiolinguistik

Sosiolinguistik merupakan ilmu antar disiplin antara sosiologi dan linguistik, dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan sangat erat. Sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitanya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat menurut Chaer dan Agustina (2004 : 2-3).

Menurut Rahardi (2010:16) Sosiolinguistik mengkaji bahasa dengan memperhitungkan hubungan antara bahasa dan masyarakat, khususnya masyarakat penutur bahasa itu. Jadi jelas, bahwa sosiolinguistik mempertimbangkan keterkaitan antara dua hal, yaitu linguistik untuk segi kebahasaannya dan sosiologi untuk segi kemasyarakatannya.

2.2.2 Pragmatik

Tarigan (1996 : 34) menyatakan bahwa teori tindak tutur adalah bagian dari pragmatik, dan pragmatik itu sendiri merupakan bagian dari performansi linguistik. Pengetahuan mengenai dunia adalah bagian dari konteks dan dengan demikian pragmatik mencakup bagaimana cara pemakai bahasa menerapkan pengetahuan dunia untuk menginterprestasikan ucapan-ucapan.

Purwo (1990 : 16) dan Leech (1983: 21) mendefinisikan pragmatik sebagai ilmu yang mengkaji makna tuturan, sedangkan semantik adalah ilmu yang mengkaji makna kalimat, pragmatik mengkaji makna dalam hubungannya dengan situasi ujar.

Djajasudarma (1994 : 56) sendiri menerangkan bahwa pragmatik itu mengkaji unsur makna ujaran yang tidak dapat dijelaskan melalui referensi langsung pada pengungkapan ujaran dan juga mencakup studi interaksi antara pengetahuan kebahasaan dan dasar pengetahuan tentang dunia yang dimiliki oleh pendengar / pembaca.

Purwo (1990 : 17-20) mengatakan bahwa pragmatik menjelajahi empat fenomena, yaitu (1) deiksis, (2) praanggapan, (3) tindak ujaran, dan (4) implikatur percakapan. Soemarno (1998) juga mengemukakan bahwa unsur-unsur penting yang perlu diamati dalam penelitian pragmatik adalah deiksis, praanggapan, implikatur, pertuturan, dan struktur wacana. Jadi jelas bahwa tindak tutur merupakan prasyarat dalam memperoleh bahasa pada umumnya.

2.2.3 Pragmatik Bahasa Jepang

Gouyouron ha gohou kensha shitari, kentou shitari suru bunmon dehanai. Gengou dentatsu ni oite, hatsuwa aru bamen ni oitenasareru. haiwa toshite no bun ha, sore yoirareru no naka de hajimete tekitou na imi wo motsu koto ni naru.

Pragmatik adalah studi dari penggunaan untuk pemeriksaan terhadap tindakan dalam komunikasi linguistik, baik berupa ucapan yang dibuat dalam sebuah tuturan, baik berupa teks yang tepat dalam pertama penggunaannya sehingga memiliki makna di dalamnya.

Tatoeba:

(1) kore o mawashite kudasai. Contoh:

(1) silahkan putar ini

1993 : 281-282

(1) no bun ga ba no kotoba de areba, [mawasu] ha hako no tottete o [kaitensaseru] koto de aru. Futsu, go ya bun ha iku touri ka no imi o motsu koto ga ooi.

Koushita imi wo yomi to iuga, sono go ya bun ga tsukawawreru joutai ni yotte, bashouni kanatta hitotsu no yomi ga kitensarer. Koizumi (1993 : 281-282)

Contoh (1) pada kalimat di atas adalah kata (putar), untuk memutar sebuah kotak itu. Biasanya, kata tersebut apabila berada dalam sebuah kalimat maka akan memiliki beberapa makna.

Maka itu berarti, kata-kata dan pernyataan yang digunakan dalam beberapa situasi itu menentukan suatu tindakan.

2.3 Tindak Tutur

Telaah mengenai bagaimana cara kita melakukan sesuatu dengan memanfaatkan kalimat-kalimat adalah telaah mengenai tindak ujar / tindak tutur (speech act ) dalam menelaah tindak ujar ini kita harus menyadari benar-benar betapa pentingnya konteks ucapan / ungkapan. Teori tindak ujar bertujuan mengutarakan kepada kita, bila kita mengemukakan pertanyaan padahal yang dimaksud adalah menyuruh, atau bila kita mengatakan sesuatu hal dengan intonasi khusus padahal yang dimaksud justru sebaliknya Tarigan (1990 : 33).

Chaer dan Austina (2004 : 50) Istilah dan teori mengenai tindak tutur mula-mula diperkenalkan oleh J.L. Austin, seorang guru besar di Uiversitas Harvard, pada tahun 1956. Teori yang bersal dari materi kuliah itu kemudian dibukukan oleh J.O. Urmson (1965) dengan judul How to do Thing with Word? Tetapi teori tersebut baru mulai terkenal dalam studi linguistik setelah Searle (1969) menerbitkan buku berjudul Speech Act and Essay in the Philosophy of Language.

Sehubungan dengan peran tindak tutur tersebut, pemakaian tindak tutur dalam interaksi antara penutur dan mitra tutur cenderung memiliki keberagaman kinerja bentuk verbal dan mendapatkan status dan konteks interaksi tersebut.

Tindak tutur memerlukan penutur dan mitra tutur. Keberagaman kinerja tindak tutur itu menurut Hymes (1980-23) dan Jacobson yang dikutip Djajengwasito (1984 : 4-5) dapat berfugsi sebagai:

1. Repsentatif ( disebut juga asertif), yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya (misalnya: menyatakan, melaporkan, menunjukkan, menyebutkan);

2. Direktif, yaitu tindak ujaran yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar penutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam ujaran itu (misalnya : meminta, menyuruh, memohon, menuntut, menyarankan, menentang);

3. Ekspresif, tindak ujaran yang dilakukan dengan maksud agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam ujaran itu ( misalnya : memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, mengeluh);

4. Komisif, tindak ujaran yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam ujarannya ( seperti : berjanji, bersumpah, mengancam);

5. Deklaratif, yaitu tindak ujaran yang dilakukan penutur dengan maksud untuk menciptakan hal ( status, keadaan, dan sebagainya) yang baru (misalnya: memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, memberi maaf).

Austin (1962) dalam How to do Thing with Word mengemukakan bahwa mengujarkan sebuah kalimat tertentu dapat dipandang sebagai melakukan tindakan (act),

disamping memang mengucapkan kalimat tersebut. Ia membedakan tiga jenis tindakan yang berkaitan dengan tindak tutur, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi.

1. Tindak tutur lokusi adalah semata-mata tindak berbicara, yaitu tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan kalimat sesuai dengan makna kata itu (di dalam kamus ) dan makna kalimat itu sesuai dengan kaidahnya sintaksisnya. Perbuatan bertutur, hal mengungkapkan sesuatu atau menyatakan sesuatu (locutyonary speech act).

Misalnya: Dia sakit.

Kaki manusia dua. Pohon punya daun.

Wacana-wacana ilmiah yang tidak menekankan emosi termasuk tindak tutur lokusi. Tindak tutur ini sangat sedikit peranannya dalam pragmatik.

2. Tindak tutur ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu. Di sini kita mulai berbicara tentang maksud dan fungsi atau daya ujaran yang bersangkutan, untuk apa ujaran itu dilakukan. Perbuatan yang dilakukan dalam mengujarkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Misalnya : memperingatkan, bertanya (illocutionary speech act)

Misalnya : Ibunya di rumah! (bisa bermaksud melarang datang menemui anaknya) Bapaknya galak! (bisa melarang jangan ke sana)

Saya tidak dapat datang (minta maaf)

3. Tindak tutur perlokusi mengacu ke efek yang ditimbulkan oleh ujara yang dihasilkan oleh penutur. Secara singkat , perlokusi adalah efek dari tindak tutur itu bagi mitra tutur. Perbuatan yang dilakukan dengan mengujarkan sesuatu, membuat orang lain percaya akan sesuatu dengan mendesak orang lain untuk berbuat sesuatu, misalnya mempengaruhi orang lain (perlocutionary speech act) Misalnya : Tempat itu jauh.

2.3.1 Tindak Tutur Permintaan

Bach dan Harnish (1979 : 41) mengatakan tindak tutur permintaan merupakan jenis tindak tutur yang dilakukan oleh penutur untuk membuat mitra tuturnya melakukan sesuatu baik berfungsi sebagai pengatur tingkah laku maupun berfungsi sebgai pengontrol tindak.

Selanjutnya menurut Fasold (1990 : 58) , Bach dan Harnish (1979 : 47) bahwa tindak tutur permintaan tidak hanya penutur menuntut mitra tutur melakukan sesuatu, bertindak atau berkata, tetapi ia (penutur) menuntut mitra tuturnya melakukan kegiatan yang sesuai dengan pandangan Grice (1975 : 40-50) baik menyangkut apa yang dikatakan, apa yang dimaksudkan maupun apa yang dilakukan yang sangat berkaitan dengan tataran sosio budaya masyarakat tuturnya.

Pada waktu seseorang mengutarakan permintaan ataupun suruhan kepada orang lain, banyak hal yang harus dipertimbangkannya. Salah satu pertimbangannya adalah bagaimana menyatakan permintaan tanpa melukai perasaan lawan tuturnya. Pemilihan tindak tutur permintaan sebagai satu analisis didasari pada beberapa pertimbangan :

1. Pertama, tindak tutur permintaan ini berpotensi besar mengancam muka ( yakni muka orang yang dimintai permintaan).

2. Kedua, permintaan tidak hanya sebagai gagasan yang asal terujar melainkan perlu mempertimbangakan kepada siapa permintaan tersebut dituturkan dan dimana peristiwa tersebut dituturkan.

3. Ketiga, permintaan dapat merusak keharmonisan hubungan baik antara penutur dengan mitra tutur manakala tidak disampaikan dengan tepat.

Analisis tindak tutur permintaan merupakan bagian dari tindak direktif. Tindak tutur permintaan adalah kajian yang diteliti dalam tesis ini. Menurut Moelino et al (1993) meminta adalah berharap supaya diberi atau mendapat sesuatu. Sedangkan permintaan adalah perbuatan meminta. Dikemukakan pula oleh Marckwardt e al (1996 : 170) permintaan adalah (1) untuk mengungkapkan keinginan ; (2) untuk menyatakan kehendak, menghendaki seseorang untuk melakukan sesuatu dengan ikhlas (senang). Jadi permintaan berarti menggambarkan sikap penutur yang menghendaki agar mitra tutur melakukan sesuatu.

Dalam tindak tutur permintaan, pelaku tutur dihadapkan pada : (1) konteks sosio-budaya yang berupa struktur dan fungsi sosial dalam sistem nilai yang ada dalam masyarakat tuturnya, misalnya hubungan sosial (status dan fungsi peserta tutur, mobilitas strata peserta tutur seperti uchi dan soto dikebudayaan Jepang. Dan proses sosial dalam mengekspresikan pelaksanaan tindak yang diinginkan atau kehendaki oleh penutur kepada mitra tutur atau sebaliknya , dan (2) modus (strategi) penyampaian tindak, fungsi, maksud tindak tutur permintaan dalam kinerja bentuk verbal yag sesuai dengan konteks tutur dan budaya pelaku tutur. Namun, tidak jarang dengn bekal pemahaman yang menyeluruh tentang tindak, fungsi, dan maksud serta modus penyampaian tindak yang tepat baik sesuai dengan konteks tutur maupun konteks budaya tersebut, pelaku tutur dapat menciptakan hubungan yang harmonis, tetapi jika penyampaiannya tidak tepat dapat merusak hubungan diantara petutur dan mitra tutur.

Di dalam bahasa, kebutuhan penutur bukanlah semata-mata untuk menyampaikan proposisi atau amanat saja, melainkan lebih dari itu. Dengan berbahasa penutur dapat melakukan tindakan, salah satu tindakan yang penting dan dilakukan oleh penutur dalam berbahasa adalah tindak ilokusi. Searle (1975) mengklasifikasikan tindak ilokusi ke dalam beberapa fungsi diantaranya direktif, yakni ilokusi sebagai aspek makro yang bertujuan menghasilkan suatu efek berupa tindakan seperti meminta, memerintah, menyarankan yang dilakukan oleh mitra tutur.

Tindak tutur permintaan yang dianalisis pada penelitian ini adalah bentuk tindakan yang memiliki tujuan, dan menempatkan tindak tutur permintaan dalam konteks interaksi skala makro.

2.4 Kesopanan

Kesantunan menurut Fasold (1990): 159) adalah formalitas (formality), ketaksegajaan (hesitancy) dan persamaan kesekawanan (equality or comaradirie). Jika dijabarkan, formalitas berarti ‘jangan memaksa atau jangan angkuh (aloof); ketaktegasan berarti ‘buatlah sedemikian rupa sehingga mitra tutur anda dapat menentuka piliha (option); dan persamaan atau kesekawanan berarti ‘bertindaklah seolah-olah anda dan mitra tutur anda sama’ atau dengan kata lain ‘buatlah ia merasa senang’.

Prinsip kesantunan yang sampai saat ini dianggap paling lengkap, paling mapan, dan paling komprehensif adalah prinsip kesantunan yang dirumuskan Leech (1983). Leech dalam Rahardi (2009 : 5-9) menyampaikan maksim-maksim di dalam prinsip kesantunan itu sebagai berikut (1) Maksim Kebijaksanaan menyatakan : (a) kurangilah kerugian orang lain, dan (b) tambahlah keuntungan untuk orang lain. (2) Maksim

Penerimaan menyatakan : (a) kurangi keuntungan diri sendiri, dan (b) tambahi pengorbanan diri sendiri. (3) Maksim Penghargaan menyatakan : (a) kurangi cacian pada orang lain, dan tambahi pujian pada orang lain. (4) Maksim Kesederhanaan menyatakan : (a) kurangilah pujian pada diri sendiri, dan (b) tambahi pujian pada orang lain. (5) Maksim Permufakatan menyatakan (a) kurangi ketidaksesuaian antara diri sendiri dengan orang lain, dan (b) tingkatkan persesuaian antara diri sendiri dengan orang lain. (6) Maksim Simpati menyatakan : (a) kurangi simpati antara diri sendiri dengan orang lain, dan (b) perbesar simpati antara diri sendiri dengan orang lain.

Sementara itu, Kartomihardjo (1988) menyatakan bahwa dalam menggunakan bahasa (tindak bahasa), penutur tidak bias lepas dari norma-norma sosial dan budaya yang dimilikinya. Agar terjadi keserasian dan keseimbangan antara penutur dengan mitra tutur dalam melaksanakan interaksi, penutur dapat memasuki norma atau tata krama yang diwujudkan.

2.5 Fungsi Tindak Tutur

Komunikasi suatu fungsi dapat dinyatakan atau diutarakan melalui berbagai bentuk ujaran. Untuk maksud “permintaan” menurut Blum-Kulka (1987) dalam Kartika (2010 : 29-30) dapat diungkapkan dengan menggunakan berbagai ujaran seperti berikut:

Berdasarkan penelitian empiris tentang tindak tutur permintaan dalam berbagai bahasa yang berbeda, Blum Kulka dalam Kartika (2010 : 29-30) menjabarkan hal tersebut ke dalam sembilan subtingkat yang berbeda yang disebut “fungsi tindak tutur” yang membentuk skala ketidaklangsungan.

modal verba gramatikal dalam ujaran memarkahi daya ilokusinya sebagai tindak tutur.Contohnya ialah:

Pindahkan kotak ini

Kono hako ha utsutte kure Ini kotak (pem. S) pindahkan Pindahkan kotak ini.

(2). Performatif eksplisit (explicit performatives)

Daya ilokusi ujaran secara eksplisit disebut oleh penutur . contohnya ialah: Saya minta Saudara memindahkan kotak ini.

Kono hako ha utsuttekudasai, onegai Ini kotak (pem. S) memindahkan, minta Saya minta saudara memindahkan kotak ini.

(3). Performatif berpagar (hedged performative)

Ujaran menyisipkan sebutan daya ilokusi. Contohnya ialah: Saya sebenarnya mau minta Saudara memindahkan kotak ini.

Jitsu, kono hako ha utsutteitadaku

Sebenarnya, ini kotak (pem. S) mau memindahkan.

Saya sebenarnya mau minta saudara memindahkan kotak ini.

(4). Pernyataan Keharusan (Locution derivable)

Titik ilokusi secara langsung ditimbulkan dari makna semantik lokusi. Contohnya ialah:

Saudara harus memindahkan kotak ini.

Ini kotak (pem. S) harus memindahkan Saudara harus memindahkan kotak ini.

(5). Pernyataan Keinginan (scope Stating)

Ujaran mengungkapkan maksud penutur, keinginan, atau perasaan yang diharapkan dilakukan penutur.contohnya ialah:

Saya ingin kotak ini dipindahkan.

Kono hako ha utsuritagaru.

Ini kotak (pem. S) ingin dipindahkan. Saya ingin kotak ini dipindahkan.

(6). Rumusan Saran (language specific suggestory formula)

Ujaran berisi saran untuk melakukan tindak. Contohnya ialah: Bagaimana kalau kotak ini dipindahkan?

Kono hako ha utsutte moiidesuka.

Ini kotak (pem. S) dipindahkan bagaimana? Bagaimana kalau kotak ini dipindahkan.

(7). Persiapan Pertanyaan (reference to preparatory conditions)

Ujaran berisi acuan kepada syarat persiapan (misalnya kemampuan atau keinginan, kemungkinan tindak dilakukan) seperti dikonvensionalisasi dalam bahasa tertentu. Contohnya ialah:

Kono hako ha utsuttekureru.

Ini kotak (pem. S) memindahkan dapat. Saudara dapat memindahkan kotak ini

(8). Isyarat kuat (strong hints)

Ujaran berisi acuan sebagian kepada objek atau kepada unsur-unsur yang diperlukan untuk pelaksanaan tindak memohon.

Dengan kotak ini di sini, ruangan ini kelihatan menjadi sempit.

Kono hako ha koko ni atte, kono shitsu ha semakunatte mieru.

Ini kotak (pem. S) sini di dengan (keberadaan), ini ruangan (pem. S) sempit menjadi kelihatan.

Dengan kotak ini di sini, ruangan ini kelihatan menjadi sempit.

(9). Isyarat halus (mild hints)

Ujaran yang dibuat tidak mengacu kepada ciri permohonan (atau unsur-unsurnya), tetapi dapat diinterprestasikan melalui konteks sebagai permohonan (secara tidak langsung dan secara pragmatik mengimplikasikan tindak). Contohnya ialah:

Ruangan ini kelihatan sesak.

Kono shitsu ha semaku mieru. Ini kotak (pem.S) sesak kelihatan. Ruangan ini kelihatan sesak.

Jika kesembilan bentuk tuturan di atas benar-benar dituturkan, akan memperoleh sembilan tindak tutur yang berbeda-beda derajat kelangsuangannya dalam hal menyampaikan maksud ” menyuruh memindahkan kotak itu”. Dalam teori Blum-Kulka dibicarakan tentang tindak tutur langsung dan tindak tutur tak langsung.

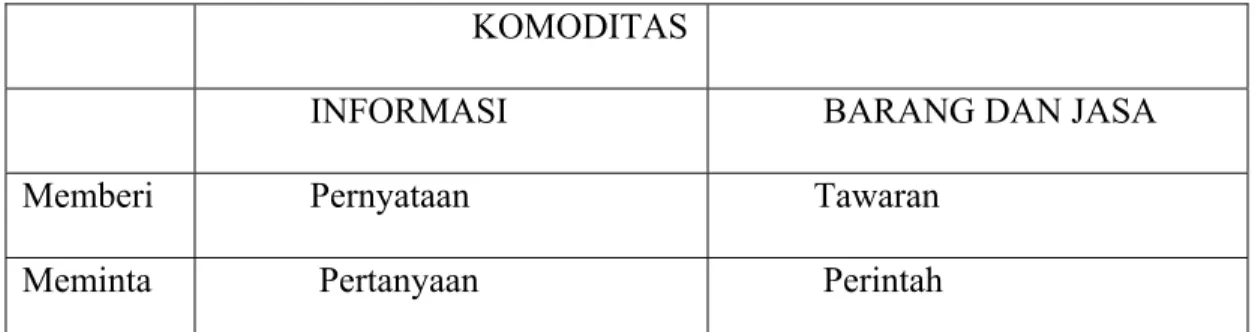

Saragih (2001 : 57-58) menguraikan dalam berbahasa penutur atau pengguna bahasa melakukan dua peran, yaitu meminta dan memberi. Dalam membawakan kedua

peran itu terkait dua jenis komoditas, yaitu (1) informasi, dan (2) barang dan jasa. Apabila variabel peran dan komoditas tersebut diklarifikasikan silang, dapat 4 (empat) jenis aksi, atau tindak tutur seperti terlihat dalam tabel I. Keempat variabel tersebut disebut protoaksi atau tindak tutur dasar karena keempat aksi tersebut menjadi sumber dari aksi atau tindak tutur yang dilalukan pemakai bahasa.

Tabel 1. Protoaksi Dalam Bahasa

KOMODITAS

INFORMASI BARANG DAN JASA Memberi Pernyataan Tawaran

Meminta Pertanyaan Perintah

Secara sistematik, keempat protoaksi atau tindak tutur dasar itu dapat diuraikan sebagai berikut:

Memberi informasi : Pernyataan ( Statementt) Meminta / informasi : Pertanyaan ( Question) Memberi / barang dan jasa : Tawaran (Offer) Meminta / barang dan jasa : Perintah (Command)

Selanjutnya Saragih (2001 : 59) mengatakan protoaksi tersebut direalisasikan oleh 3 (tiga) nada percakapan pada tingkat tata bahasa yang disebut modus yaitu modus deklaratif, interogatif dan imperatif. Lazimnya aksi ”pernyataan”, ”pertanyaan” dan ”perintah” masing-masing direalisasikan oleh modus deklaratif, interogatif, dan imperatif. Protoaksi ”tawaran” tidak memiliki modus yang lazim sebagai realisasinya.

Saragih (2001 : 64) mengamati bahwa realisasi aksi atau tindak tutur pada strata semantik dan tata bahasa bukanlah hubungan ’satu ke satu’ (biunique relatio); artinya bahwa semantik aksi ’pernyataan’ tidak selamanya direalisasikan oleh modus deklaratif, ’pertanyaan’ oleh interogatif dan perintah oleh imperatif.

2.6 Jenis-Jenis Tindak Tutur

Wijana (2006) dalam Rahardi (2009 : 19-20) menguraikan dua macam jenis tindak tutur di dalam praktik berbahasa, yaitu:

1.Tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung.

a. Tindak tutur langsung adalah tindak tutur yang dinyatakan sesuai dengan modus kalimatnya.

Contoh: Tolong hidupkan lampunya.

Tuturan di atas adalah tindakan memerintah seseorang untuk menyalakan lampu karena situasi ruangan gelap.

b. Tindak tutur tidak langsung adalah tindakan yang tidak dinyatakan langsung oleh modus kalimatnya.

Contoh:Ruangnya gelap sekali.

Tututran di atas secara tidak langsung menyuruh atau meminta seseorang untuk menghidupkan lampu karena situasi ruangannya gelap tetapi di sampaikan secara tidak langsung.

2.Tindak tutur literal dan tindak tutur non literal.

a. Tindak tutur literal dapat dimaknai sebagai tindak tutur yang maksudnya sama persis dengan makna kata-kata yang menyusunnya.

Contoh:: Wah, suaramu bagus sekali.

Jika maksud tuturan itu adalah untuk pujian kepada sang mitra tutur, maka jelas sekali bahwa tuturan itu merupakan tuturan yang sifatnya literal.

b. Tindak tutur non liteal

Adalah tindak tutur yang maksudnya tidak sama, atau bahkan berlawanan, dengan makna kata-kata yang menyususnya itu.

Contoh : Wah, suaramu bagus sekali.

Jika maksud tuturan itu adalah untuk untuk menyindir atau untuk mengejek sang mitra tutur maka tindak tutur yang demikian itu disebut sebagai tindak tutur nonliteral atau tindak tutur tidak literal.

Dari empat macam jenis tindak tutur yang disampaikan di atas itu, masing-masing kemudian bisa diinterseksikan antara yang satu dengan yang lainnya. Dari interseksi keempatnya itu dapat dihasilkan empat jenis tindak tutur yang berikutnya yakni:

1. Tindak tutur langsung literal, 2. Tindak tutur tidak langsung literal, 3. Tindak tutur langsung non literal, 4. Tindak tutur tidak langsung non literal. 2.7 Ragam Bahasa Hormat dan Ragam Bahasa Biasa

Dahidi dan Sudjianto (2004 : 188-189) menyatakan pemakaian ragam bahasa hormat menjadi salah satu karakteristik bahasa Jepang. Pada dasarnya ragam bahasa hormat dipakai untuk menghaluskan bahasa yang dipakai orang pertama (pembicara) untuk menghormati orang kedua (pendengar) dan orang ketiga (yang dibicarakan). Jadi yang dipertimbangkan pada waktu menggunakan ragam bahasa hormat adalah konteks

tuturan termasuk orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nakano Toshio dalam Sudjianto (1999 : 149) menjelaskan bahwa ragam bahasa hormat ditentukan dengan parameter sebagai berikut:

1. Usia : tua atau muda, senior atau yunior 2. Status : atasan atau bawahan, guru atau murid.

3. Jenis Kelamin : pria atau wanita (wanita lebih banyak menggunakan ragam bahasa hormat).

4. Keakraban : orang dalam atau orang luar.

5. Gaya Bahasa : bahasa sehari-hari, ceramah, perkuliahan. 6. Pribadi atau umum: rapat, upacara, atau kegiatan apa.

7. Pendidikan : berpendidikan atau tidak.

Selain itu bahasa Jepang juga mengenal adanya tingkatan bahasa, dalam penggunaanya perlu dipertimbangkan banyak faktor seperti status sosial pembicara dan pendengar serta suasana yang mengiringinya. Disamping itu, pula perlu dikenali apakah ungkapan tersebut umum digunakan oleh laki-laki atau perempuan, anak-anak, atau orang dewasa serta bagaimana hubungan yang mempertautkan mereka menurut Edizal (2001 : 1)

Ragam bahasa biasa adalah bentuk bahasa sehari-hari / biasa dalam bahasa Jepang dan biasanya digunakan kepada orang yang lebih muda atau kepada orang yang sudah akrab.

Seperti disebutkan diatas situasi / ranah juga mempengaruhi tindak tutur berinteraksi di mana satu bahasa digunakan.

Ranah merupakan gugusan situasi atau cakrawala interaksi di mana satu bahasa digunkan. Ranah dihubungkan dengan variasi tertentu, variasi-variasitersebut dibandingkan dengan situasi sosial dan merupakan abstraksi dari persilangan antara hubungn peran dan status, lingkungan dan pokok bahasan tertentu menurut Siregar (1998 : 38)

Di dalam penulisan yang pernah dilakukan oleh Fishman (1971) dalam Rahardi (2009 : 39) telah digunakan lima macam ranah yakni (1) ranah keluarga, (2) ranah persahabatan, (3) ranah pekerjaan, (4) ranah pendidikan, (5) ranah agama.

Maka sebuah ranah, misalnya saja, akan dapat dianggap sebagai ranah keluarga apabila terdapat pertuturan yang terjadi di rumah atau dalam sebuah keluarga, terdapat topik perbincangan mengenai masalah keluarga, dan terdapat para partisipan tutur yang merupakan bagian dari keluarga itu menurut Rahardi (2002) dan Sumarsono (1993) dalam Rahardi (2009 : 39).

2.8 Kajian Terdahulu / Sebelumnya

Penelitian mengenai tindak tutur telah dilakukan oleh beberapa orang, diantaranya penelitian mengenai jenis dan fungsi tindak tutur yang mendekati dengan penelitian yang penulis tulis adalah:

Eviravriza (2000) dalam tesisnya mengkaji tentang tindak tutur permintaan yang menjadi studi kasusnya adalah pengguna bahasa Melayu Riau di Pekan Baru. Eviravriza membahas tentang modus dan bagaimana bentuk kesopanan direfleksikan dengan tindak tutur khususnya permintaan yang objek studi kasusya pengguna bahasa Melayu Riau di Pekan Baru.

Hamida (2002) dalam tesisnya mengkaji tentang jenis dan fungsi tindak tutur pada cerita anak bergambar berbahasa Inggris. Hamida membahas jenis-jenis dan fungsi tindak tutur pada cerita anak-anak bergambar dalam bahasa Inggris.

Pramuniati (2009) dalam disertasinya mengkaji tentang Strategi Tindak Tutur dan Kepekaan Pragmatik Melarang Dalam Bahasa Aceh Utara. Pramuniati membahas strategi bertutur apa yang digunakan oleh penutur Aceh Utara di dalam perilaku tindak tutur melarang.

Kartika (2010) dalam bukunya mengkaji tentang Kesantunan Tindak Tutur Memohon Dalam Bahasa Indonesia Oleh Mahasiswa Jepang, yang menjadi studi kasus pada Program Bahasa Indonesia Penutur Asing Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

2.9 Kerangka Konseptual

Tindak tutur permintaan bahasa Jepang dalam Film TLS juga dipengaruhi beberapa faktor, yakni dari kelompok umur, jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Faktor perbedaan variasi sosial tersebut juga dipengaruhi oleh unsur kesantunan yang mengacu pada kekuasaan (K), solidaritas (S) dan latar publik (P). Kajian teori terdahulu menunjukkan terdapat jumlah tindak tutur permintaan ini bervariasi dan di rumuskan mencakup hal sebagai berikut:

1.Untuk menganalisis jenis tindak tutur, penulis menggunakan pendapat Rahardi ( 2009 : 19) yang membedakan jenis-jenis tindak tutur menjadi:

b. Tindak tutur literal dan tindak tutur non literal.

2. Untuk menganalisis fungsi tindak tutur penulis menggunakan pendapat Blum Kulka (1987) dalam Kartika (2010 : 29-30) dapat diungkapkan dengan menggunakan berbagai iujaran sebagai berikut:

1. Bermodus imperatif (Pindahkan kotak ini!).

2. Performatif eksplisit (Saya minta saudara memindahkan kotak ini)

3. Performatif berpagar (Saya sebenarnya mau minta saudara memindahkan kotak ini)

4. Pernyataan keharusan (Saudara harus memindahkankotak ini ) 5. Pernyataan keinginan (Saya ingin kotak ini dipindahkan) 6. Rumusan saran ( Bagaimana kalau kotak ini dipindahkan) 7. Persiapan pernyataan (Saudara dapat memindahkan kotak ini?) 8. Isyarat kuat (Dengan kotak ini di sini, ruangan ini kelihatan sesak) 9. Isyarat halus ( Ruangan ini kelihatan sesak)

Teori ini penulis jadikan acuan dalam penelitian yang akan penulis kaji karena teori ini relevan dengan penelitian yang dilakukan.