BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kelapa Sawit

Tanaman kelapa sawit (Elaeis quinensis Jacq) merupakan tumbuhan tropis golongan palma yang termasuk tanaman tahunan. Tanaman kelapa sawit sudah mulai menghasilkan pada umur 24-30 bulan. Buah yang pertama keluar masih dinyatakan dengan buah pasir artinya belum dapat diolah dalam pabrik karena masih mengandung minyak yang rendah.

Dalam satu pohon dijumpai bungan betina dan bunga jantan yang berbeda, sehingga penyerbukannya disebut penyerbukan silang. Jumlah bunga betina dan bunga jantan yang terbentuk dipengaruhi oleh sifat tanaman dan pengaruh lingkungan seperti penyinaran, pemupukan dan perlakuan lainnya. Umur buah tergantung pada jenis tanaman, umur tanaman dan iklim, umumnya buah telah dapat dipenen setelah berumur 6 bulan erhitung sejak penyerbukan. (Naibaho, 1998)

2.2. Minyak kelapa sawit

Hasil utama yang dapat diperoleh dari tandan buah sawit ialah minyak sawit yang terdapat pada daging buah ( mesokarp ) dan minyak inti sawit yang terdapat pada kernel. Kedua jenis ini berbeda dalam hal komposisi asam lemak dan sifat kimia- fisika. Minyak sawit dan minyak inti sawit mulai terbentuk sesudah 100 hari setelah penyerbukan dan berhenti setelah 180 hari atau setelah dalam buah minyak

sudah jenuh. Jika dalam buah tidak terjadi lagi penyerbuakn minyak, maka yang terjadi ialah pemecahan trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol.

Minyak mula-mula terbentuk dalam buah adalah trigliserida yang mengandung asam lemak bebas jenuh, dan setelah mendekati masa pematangan buah terjadi pembentukan trigliserida yang mengandung asam lemak tak jenuh. Minyak yang terbentuk dalam daging buah maupun dalam inti terbentuk emulsi pada kantong-kantong mnyak,dan agar minyak tidak keluar dari buah, maka buah dilapisi dengan malam yang tebal dan berkilat. Untuk melindungi minyak dari oksidasi yang dirangsang oleh sinar matahari maka tanaman membntuk senyawa kimia pelindung yaitu karotin. (Naibaho, 1994)

Minyak sawit berwarna merah jingga karena kandungan karotenoida ( terutama β – karotena), berkonsistensi setengah padat pada suhu kamar (konsistensi dan titik lebur banyak ditentukan oleh kadar ALB nya), dan dalam keadaan segar dan kadar asam lemak bebas yang rendah, bau dan rasanya cukup enak. Titk lebur minyak sawit tergantung pada kadar ALB nya atau lebih tepat lagi pada kadar digliseridanya. Rumus bangun minyak sawit adalah sebagai berikut : H H H – C – OH HOOCR1 H – C – OOCR1 H – C – OH + HOOCR2 H – C – OOCR2 + 3H2O H - C – OH HOOCR3 H – C – OOCR3 H H

Minyak sawit terdiri dari berbagai trigliserida dengan rantai asam lemak yang berbeda- beda. Panjang rantai adalah antara 14 – 20 atom karbon. Dengan demikinan sifat minyak sawit ditentukan oleh perbandingan dan komposisi trigliserida tersebut, tercantum panjang rantai dan sifat-sifat asam lemak yang ada dala minyak sawit.

Karena kandungan asam lemak yang terbanyak adalah asam lemak jenuh oleat dan linolenat, minyak sawit masuk golongan minyak asam oleat-linoleat. Jumlah asam jenuh dan asam lemak tak jenuh dalam minyak sawit hampir sama. Komponen utama adalah asam palmitat dan oleat. Selain mengandung karotenoida 500 – 700 ppm juga mengandung sterol ± 300 ppm, tokoerol 500 – 800 ppm dan fosfatida 500 – 1000 ppm. (Mangoensoekarjo, 2003)

2.3. Minyak dan lemak

Minyak dan lemak diklasifikasikan dalam dua kategori, yakni: pertama berdasarkan asal bahannya dan kedua berdasarkan penggunaanya. Berdasarkan asal bahannya minyak dan lemak terdiri atas 3 kelompok, yaitu: minyak nabati, minyak hewan dan minyak ikan. Berdasarkan penggunaannya minyak dan lemak terdiri dari 2 kelompok, yaitu: minyak industri (industrial oil) dan minyak untuk keperluan pangan (edible oil).

Jika dibandingkan dengan sumber-sumber minyak nabati lainnya, kelapa sawit merupakan penghasil minyak nabati yang paling efisien, sebab menghasilkan 5 - 8,4 ton minyak/Ha. Sedangkan kedelai yang merupakan saingan utama hanya menghasilkan 0,4 ton minyak/Ha. Hingga saat ini berkisar 70 negara

menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku industri pangan maupun non-pangan. (Risza, 1994)

Lemak merupakan bahan makanan yang penting baik karena kalori yang dihasilkan tinggi maupun karena vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak. Serta asam-asam lemak esensial yang terdapat pada lemak tersebut. Asam lemak kebanyakan diperoleh melalui hidrolisis lemak yang merupakan asam monokarboksilat yang mengandung gugus karboksil yang dapat berionosasi dan non polar, berantai atom C lurus dan siklik. Umumnya terbentuk dari atom C yang genap dan dapat jenuh dan tidak jenuh. ( Naibaho,1998)

Pembentukan lemak dalam buah sawit mulai berlangsung beberapa minggu sebelum matang. Oleh karena itu penentuan saat panen adalah sangat menentukan. Kandungan minyak tertinggi dalam buah adalah pada saat buah akan membrondol. Karena itu kematangan tandan biasanya dinyatakan dengan jumlah buahnya yang membrondol. Kebalikan dari pembentukan lemak adalah penguraian atau hidro di balisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak bebas.

Pada proses hidrolisis dikatalisis oleh enzim lipase yang juga terdapat dalam buah, tetapi berada di luar sel yang mengandung minyak. Jika dinding sel pecah atau rusak karena proses pembusukan atau karena pelukaan mekanik, tergores atau memar karena benturan, enzim akan bersinggungan dengan minyak dan reaksi hidrolisis akan segera berlangsung dengan cepat. Pada pembentukkan aasam lemak bebas oleh mikroorganisme (jamur atau bakteri tertentu) juga dapat terjadi bila suasananya sesuai yaitu pada suhu rendah di bawah 500C dan dalam keadaaan lembab dan kotor. (Mangoensoekarjo, 2003)

2.4. Ciri-ciri Fisiologi Kelapa Sawit

Kelapa sawit termasuk tanaman monokotil. Batangnya tumbuh lurus, umumnya tidak bercabang dan tidak mempunyai kambium. Tanaman ini berumah satu atau monoecious, bunga jantan dan bungan betina terdapat pada satu pohon. Kedua jenis bunga yang keluar dari ketiak pelepah daun berkembang terpisah. Bunga dapat menyerbuk bersilang atau menyerbuk sendiri.

Tanaman kelapa sawit dan dibagi menjadi bagian vegetatif dan generatif. Bagian vegetatif terdiri atas akar, batang, dan daun. Sedangkan bagian generatif yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan adalah bunga dan buah. Kelapa sawit diperbanyak secara generatif dengan biji yang dikecambahkan. Cara lain adalah memperbanyak tanaman secara vegatatif atau cara klonal, dengan mengambil bagian vegetaif tanaman yang ditumbuhkan dalam alas makanan (media ) buatan. (Mangoensoekarjo, 2003)

1. Bagian vegetatif a. Akar

Akar tanaman kelapa sawit berfungsi sebagai penyerap unsur hara dalam tanah dan respirasi tanaman. Selain itu, sebagai penyangga berdirinya tanaman sehingga mampu menyokongtegaknyaa tanaman pada ketinggian yang mencapai puluhan meter hingga tanaman berumur 25 tahun. Akar tanaman kelapa sawit tidak berbuku, ujungnya runcing dan berwarna putih atau kekuningan.

Tanaman kelapa sawit berakar serabut yang terdiri dari atas akar primer, sekunder, tersier dan kuartier. Akar-akar kelapa sawit banyak

berkembang di lapisan tanah atas sampai kedalaman ± 1 meter dan semakin ke bawah semakin sedikit.

b. Batang

Kelapa sawit merupakan tanaman monokotil, yaitu batangnya tidak mempunyai kambium dan umumnya tidak bercabang. Batang berfungsi sabagai penyangga tajuk serta menyimpan dan mengangkut bahan makanan. Batang kelpa sawit berbentuk silinder dengan diameter 20 – 75 cm. Tanaman yang masih muda, batangnya tidak terlihat karena tertutup oleh pelepah daun. Pertambahan tinggi batang terlihat jelas setelah tanaman berumur 4 tahun. Tinggi batang bertambah 25 – 45 cm/ tahun.

c. Daun

Daun kelapa sawit membentuk suatu pelepah bersirip genap dan bertulang sejajar. Panjang pelepah dapat mencapai 9 meter; jumlah anak daun tiap pelepah dapat mencapai 380 helai. Panjang anak daun dapat mencapai 120 meter. Pelepah daun sejak mulai terbentuk sampai tua mencapai waktu ± 7 tahun ; jumlah pelepah dalam 1 pohon dapat mencapai 60 pelepah.

Jumlah pelepah, panjang pelepah dan jumlah anak daun tergantung pada umur tanaman. Tanaman yang berumur tua, jumlah pelepah dan anak daun lebih banyak. Begitu pula pelepahnya akan lebih panjang dibandingkan dengan tanaman yang masih muda. Berat kering satu pelepah dadpat mencapai 4,5 kg. Pada tanaman dewasa ditemukan sekitar

40 – 50 pelepah. Saat tanaman berumur sekitar 10 – 13 tahun dapat ditemukan daun yang luas permukaannya yang mencapai 10 – 15 m2.

2. Bagian generatif a. Bunga

Kelapa sawit mulai berbunga pada umur 12 bulan. Pembungaan kelapa sawit termasuk monoccious artinya buna jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon tetapi pada satu tandan yang sama. Tanaman sawit dapat menyerbuk secara silang dan juga menyerbuk sendiri.

Rangkaian bunga jantan dihasilkan dengan siklus yang bergantian dengan rangkaian bunga betina, sehingga pembungaan secara bersamaan sangat jarang terjadi. Rangkaian bunga terdiri dari batang poros dan cabang-cabang meruncing yang disebut spikelet. Jumlah spikelet dalam rangkaian dapat mencapai 200 buah. Batang poros bunga jantan lebig panjang dibandingkan bunga betina, tetapi jumlah spikeletnya hampir sama. Jumlah bunga tiap spikelet pada bunga jantan lebih banyak yaitu 700 – 1200 buah.

Bunga betina yang sudah mekar atau dalam keadaan reseptif mengalami beberapa tingkat perkembangan. Pada hari pertama sesudah bunga mekar akan berwarna putih, sedangkan pada hari kedua berubah menjadi kuning gading. Pada hari ketiga warna bunga menjadi agak kemerahan dan pada hari keempat menjadi merah kehitam-hitaman.

b. Buah

Buah disebut juga fructus. Pada umunya tanaman kelap sawit yang tumbuh baik dan subur sudah dapat menghasilakan buah serta siap dipanen pertama pada umur sekitar 3,5 tahun jika dihitung mulai dari penanaman biji kecambah di pembibitan.

Proses pembentukkan buah sejak saat penyerbukan sampai buah matang ± 6 bulan. Buah kelapa sawit pada waktu muda berwarna hitam, kemudian setelah berumur ± 5 bulan berangsur-angsur menjadi merah kekuning-kuningan

Buah kelapa sawit termasuk buah batu yang trdiri dari 3 bagian, yakni:

a. Lapisan luar ( Epicarpium) disebut kulit luar.

b. Lapisan tengah (Mesocarpium) disebut daging buah, mengandung minyak sawit.

c. Lapisan dalam (Endocarpium) disebut inti, mengandung minyak inti. Biji kelapa sawit (kernel) terdiri dari 3 bagian, yakni:

1. Kulit biji ( Spermodermis) disebut cangkang. 2. Tali pusat (Funiculus).

3. Inti biji (Nucleus seminis). (Risza,1994)

2.5. Klasifikasi Botani Kelapa Sawit

Upaya klasifikasi kelapa sawit sudah dimulai sejak empat abad yang lalu (abad ke-16 ) dan dilanjutkan pada abad-abad selanjunya. Seperti halnya dengan upaya

pengklasifikasian jenis-jenis tumbuhan lainnya ataupun hewan, para ahli berbeda pendapat mengenai klasifikasi kelapa sawit.

Hal ini dapat dimengerti, karena di masa lampau Ilmu Taksonomi maupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya belum berkembang seperti sekarang dan peralatan yang tersedia pun masih sederhana.

Taksonomi kelapa sawit yang umum diterima sekarang adalah sebagai berikut :

Divisi : Tracheophyta

Subdivisi : Pteropsida

Kelas : Angiospermae

Subkelas : Monocotyledonae

Ordo : Spadiciflorae ( Arecales)

Famili : Palmae (Arecaceae)

Subfamilia : Cocoidae

Genus : Elaeis

Spesies : Elaeis guineensis Jacq

Nama Elaeis guineensis diberikan oleh Jacquin pada tahun 1763 berdasarkan pengamatan pohon-pohon kelapa sawit yang tumbuh di Martinique, kawasan Hindia Barat, Amerika Tengah. Kata Elaeis (Yunani) berarti minyak,

sedangkan kata guineensis dipilih berdasarkan keyakinan Jacquin bahwa kelapa sawit berasal dari Guinea (Afrika).

2.6. Jenis- Jenis Kelapa Sawit

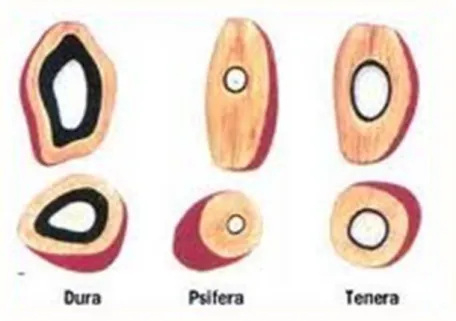

Ada beberapa varietas tanaman kelapa sawit yang telah dikenal. Varietas-varietas itu dapat dibedakan berdasarkan tebal tempurung dan daging buah atau berdasarkna warna kulit buahnya. Berdasarkan ketebalan tempurung dan daging buah dikenal ada 5 varietas kelapa sawit yaitu

a. Dura

Tempurung cukup tebal antara 2-8 mm dan tidak terdapat lingkaran serabut pada bagian luar tempurung. Daging buah relatif tipis dengan persentase daging buah terhadap buah bervariasi antara 35 – 50%.

b. Psifera

Ketebalan tempurung sangat tipis, bahkan hampir tidak ada. Tetapi daging buahnya tebal. Persentase daging buah terhadap buah cukup tinggi, sedangkan daging biji sangat tipis.

c. Tenera

Varietas ini mempunyai sifat-sifat yang berasal dari induknya, yaitu dura dan psifera. Tempurung sudah menipis, ketebalannya berkisar antara 0,5 – 4 mm dan terdapat lingkaran serabut disekelilinya. Persentase daging buah terhadap buah tinggi, antara 60 – 96%.

d. Macro carya

e. Diwakka-wakka

Varietas ini mempunyai ciri khas dengan adanya dua lapisan daging buah.

Gambar 2.6 Jenis-jenis kelapa sawit

Ada 3 varietas kelapa sawit yang terkenal berdasarkan warna kulitnya. Varietas-varietas tersebut adalah

a. Nigrescens

Buah berwarna ungu sampai hitam pada waktu muda dan berubah menjadi jingga kehitam-hitaman pada waktu masak.

b. Virescens

Pada waktu muda buahnya berwarna hijau dan ketika masak warna buah berubah menjadi jingga kemerahan, tetapi ujungnya tetap hijau.

c. Pada waktu muda buah berwarna keputih-putihan, sedangkan setelah masak menjadi kekunung-kuningan dan ujung nya berwarna ungu kehitaman. (Penulis, 1997)

2.7. Tandan Buah Segar (TBS)

Taanaman yang dikembangkan sekarang adalah hibrida Tenera ( dura x psifera). Buahnya mengandung 80% daging buah dan 20% biji yang batok atau cangkangnya tipis dan menghasilkan minyak 34 – 40% terhadap buah. Buah dura lebih tipis daging buahnya, tetapi lebih besar intinya. Tanaman Psifera tidak dikembangkan karena jarang menghasilkan buah.

Tanaman kelapa sawit dipanen sepanjang tahun secara bergiliran. Tiap pohon hanya menghasilkan sekitar 8 – 10 tandan setahun jumlah panen setiap bulannya tidaklah sama. Panen bulan puncak 1,5 dari panen rata-rata dan 3 – 4 kali panen bulan rendah. Semester pertama menghasilkan 40 – 45% dan semester kedua 55 – 60%. Selama 6 bulan berada di bawah rata-rata dan selama 6 bulan di atas rata-rata.

Tandan buah terdiri atas Tandan Buak Kosong (TBK). Ini adalah bagian yang tersisa setelah buah dipisahkan dari tandanannya, yang dibuang sebagai limbah. Buah terdiri atas daging buah dan biji di bagian dalamnya. Daging buah mengandung minyak, air dan serabut dan bahan lain. Kadar minyak dan air tergantung pada kematangan buahnya, sedangkan tebal daging buah tergantung pada jenis tanamannya. Bagian luar dari biji adalah cangkang atau batok. Bagian dalamnya adalah inti yang mengandung mknyak, air, protein dan serat.

Buah yang tepat matang akan lepas sendiri dari tandannya. Tidak semua buah dalam satu tandan matang pada waktu yang sama. Derajat kematangan tandan sering dinyatakan dengan jumlah buahnya yang telah lepas (membrondol). Demikian pula tidak semua tandan yang terdapat pada satu pohon

sama tuanya dan tidak pada semua pohon pada waktu yang sama terdapat tandan yang matang untuk dipanen.

Pelukaan buah (buah memar) sedapat mungkin harus dihindarkan untuk mencegah agar kadar ALB dala minyak tidak menjadi terlalu tinggi. Tandan harus diperlakukan dengan hati-hati pada pengunmpulan dan pengangkutannya. Tandan yang lebih matang akan lebih mudah luka, demikin halnya dengan buah yang membrondo karena sudah matang dn menjadi lunak. Cara pengangkutan yang dapat memperkecil jumlah perlakuan (bongkar atau muat) terhadap tandan adalah cara yang paling baik. (Mangoensoekarjo, 2003)

2.8. Panen

Kelapa sawit biasanya mulai berbuah pada umur 3 – 4 tahun dan buahnya menjadi masak 5 – 6 bulan setelah penyerbukan. Proses pemasakan buah kelapa sawit dapat dilihat dari perubahan warna kulit buahnya, dari hijau pada buah muda menjadi merah jingga waktu buah telah masak. Pada saat itu, kandungan minyak pada daging buahnya telah maksimal. Jika terlalu matang, buah kelapa sawit akan lepas dari tangkai tandannya. Hal ini disebut istilah membrondol.

Panen pada tanaman kelapa sawit meliputi pekerjaan memotong tandan buah masak, memungut brondolan dan sistem pengangkutannya dari pohon ke tempat pengumpulan hasil serta ke pabrik. Dalam pelaksanaan pemanenan, perlu diperhatikan beberapa kriteria tertentu sebab tujuan panen kelapa sawit adalah memperoleh produksi yang baik dengan rendemen minyak yang tinggi. Karena kualitas minyak sangat dipengaruhi oleh cara pemanennya, maka kriteria panen

yang menyangkut matang panen, cara dan alat panen, rotasi dan sistem panen, serta mutu panen harus diikuti.

2.8.1. Kriteria matang panen

Kriteria panen merupakan indikasi yang dapat membantu pemanen agar memotong buah pada saat yang tepat. Kriteria umum untuk tandan buah yang dapat dipanen yaitu berdasarkan jumlah brondolan yang jatuh. Untuk memudahkan pengamtan buah, maka dipakai kriteria berikut:

a. tanaman dengan umur kurang dari 10 tahun, jumlah brondolan yang jatuh kurang dari 10 butir.

b. Tanaman dengan umur lebih dari 10 tahun, jumlah brondolan yang jatuh sekitar 15 – 20 butir.

Namun, secara praktis digunakan suatu aturan umum yaitu pada setiap 1 kg Tandan Buah Segar (TBS) terdapat dua brondolan yang jatuh.

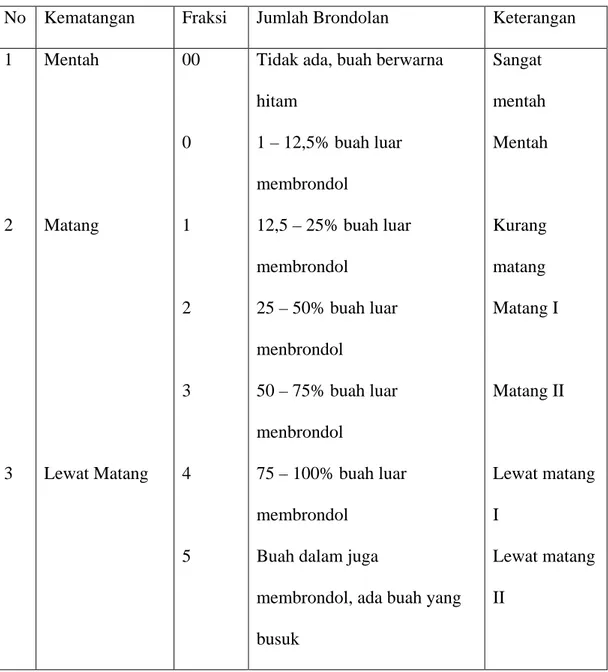

2.8.2. Fraksi TBS

Komposisi fraksi tandan yang biasanya ditentukan di pabrik sangat dipengaruhi perlakuan sejak awal panen di lapangan. Faktor penting yang cukup berpengaruh adalah kematangan buah dan tingkat kecepatan pengankutan buah ke pabrik. Penentuan saat panen sangat mempengaruhi kandungan asam lemak bebas (ALB) minyak sawit yang dihasilkan.

Apabila pemanenan buah yang dilakukan dalam keadaan lewat matang, maka minyak yang dihasilkan mengandung ALB dalam persentasi tinggi (lebih dari 5%). Sebaliknya jika pemanenan dilakukan dalam keadaan buah belum

matang, maka selain kadar ALB-nya rendah, rendemen minyak yang diperoleh juga rendah. Dikenal ada lima fraksi TBS yang dapat pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Beberapa tingkatan fraksi TBS

No Kematangan Fraksi Jumlah Brondolan Keterangan 1 2 3 Mentah Matang Lewat Matang 00 0 1 2 3 4 5

Tidak ada, buah berwarna hitam 1 – 12,5% buah luar membrondol 12,5 – 25% buah luar membrondol 25 – 50% buah luar menbrondol 50 – 75% buah luar menbrondol 75 – 100% buah luar membrondol

Buah dalam juga

membrondol, ada buah yang busuk Sangat mentah Mentah Kurang matang Matang I Matang II Lewat matang I Lewat matang II

Derajat kematangan yang baik yaitu jika tandan-tandan yang dipanen berada pada fraksi 1, 2 dan 3. Secara ideal, dengan mengikuti ketentuan yang dan kriteria matang panen dan terkumpulnya brondolan, serta pengangkutan yang

lancar, maka dalam suatu pemanenan akan diperoleh komposisi fraksi sebagi berikut :

a. junlah brondolan di pabrik kurang lebih 25% dari berat tandan sebelumnya. b. Tandan yang terdiri dari fraksi 2 dan 3 minimal 65% dari jumlah tandan. c. Tandan yang terdiri dari fraksi 1 maksimal 20% dari jumlah tandan. d. Tandan yang terdiri dari fraksi 4 dan 5 maksimal 15% dari jumlah tandan.

2.9. Pematangan Buah

Dalam proses pematangan buah terjadi pembentukan komponen buah dan setelah terjadi 4 kejenuhan setiap unsur komponen maka mulailah terjadi fase pematangan pada fase buah terjadi beberapa hal :

a. Perubahan karbohidrat menjadi gula yang ditandai dengan rasa manis pada inti sawit dan daging buah.

b. Perombakan hemiselulose menjadi sakarida sederhana. Ini dapat dilihat bahwa antar serat kurang dengan tekstur yang lunak.

c. Perombakan warna buah dari hitam kehijau-hijauan berubah menjadi hijau kekuning-kuningan kemudian menjadi orange/merah jingga.

d. Fisik buah berubah yaitu malam yang kilat berubah menjadi suram. (Naibaho,1998)

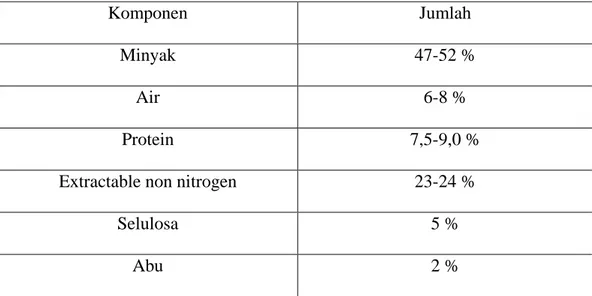

2.10. Inti Sawit

Bentuk inti sawit bulat padat atau agak gepeng berwarna cokelat hitam. Inti sawit mengandung lemak, protein, serat dan air. Pada pemakaiannya lemak yang

terkandung di dalamnya (disebut minyak inti sawit) diekstraksi dan sisanya atau bungkilnya yang kaya protein dipakai sebagai bahan makanan ternak. Kadar minyak dalam inti kering adalah 44 – 53%. Minyak inti yang baik berkadar asam lemak bebas yang rendah dan berwarna kuning terang serta mudah dipucatkan. Bungkil inti sawit diinginkan berwarna relatif terang dan nilai gizi serta kandungan asam aminonya tidak berubah.

Tabel 2.10 Kandungan rata-rata inti sawit

Komponen Jumlah

Minyak 47-52 %

Air 6-8 %

Protein 7,5-9,0 %

Extractable non nitrogen 23-24 %

Selulosa 5 %

Abu 2 %

Terdapat variasi komposisi inti sawit dalam hal padatan dan nonrotein. Bagian yang d.isebut extactable nonprotein yang mengandung sejumlah sukrosa, gula reduksi dan pati tetapi dalam beberapa contoh tidak mengandung pati. (Ketaren, 1986)

Inti sawit dapat disimpan dalam karung goni yang berisi 50 atau 80 kg atau disimpan secara curah dalam bin atau silo. Di sini juga dapat terjadi perusakan mutu selama penimbunan, yaitu peningkatan kadar ALB, perkembangan jamur dan kutu-kutu. Persyaratan penimbunan yang baik adalah :

1. Kadar air inti 7% (kadar air setimbang dengan kelembaban udara luar) 2. Kadar inti pecah diusahakan sedikit mungkin.

3. Memakai goni bersih dan kuat

4. Ventilasi gudang harus baik dan udara kering

5. Tinggi lapisan goni berisi inti tidak lebih dari 4 lapis 6. Penimbunan tidak langsung di atas lantai semen

2.11. Pengolahan Kelapa Sawit

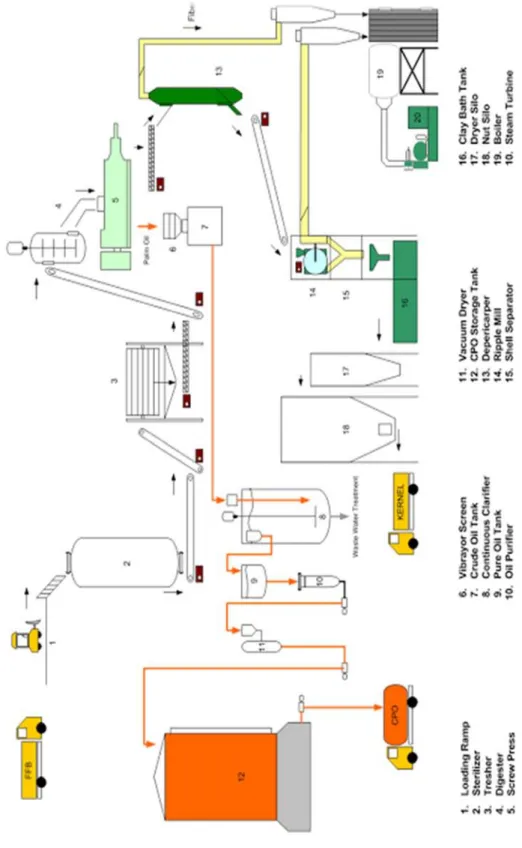

Tahap-tahap pengolahan buah kelapa sawit adalah sebagai berikut.

a. Pengangkutan TBS ke pabrik

Tandan buah segar hasil pemanenan harus segera diangkut ke pabrik untuk diolah lebih lanjut. Pada buah yang tidak segera diolah, maka kandungan ALB nya semakin meningkat. Untuk mengjindari hal tersebut, maksimal 8 jam setelah panen, TBS harus segera diolah. Sesampai TBS di pabrik, segera dilakukan penimbangan.

b. Penimbangan

Penimbangan dilakukan di atas jembatan timbang. Jika diangkut dengan kendaraan truk atau traktor gandengan, penimbangan dilakukan sebelum pembongkaran dan pemuatannya ke dala keranjang rebusan.

c. Perebusan TBS

Buah beserta lorinya kemudian direbus dalam suatu tempat perebusan (sterilizer). Perebusan dilakukan dengan mengalirkan uap panas selama 1 jam atau tergantung pada besarnya tekanan uap. Besarnya tekanan uap

yang digunakan adalah 2,5 atmosfer dengan suhu uap 125o C. Perebusan Dalam perubusan digunakan sistem 3 puncak (tripple peak).

1. Puncak I

Menggunakan tekanan 1,2 bar dan pada suhu 125o C. Dimana waktu untuk mencapai puncak ini adalah sekitar 13 menit. kemungkinan buah yang masak hingga lapisan kedua saja.

2. Puncak II

Mengggunakan tekanan 2,2 bar dan pada suhu 125o C. Waktu untuk mencapai puncak ini adalah sekitar 12 menit. Diharapkan buah masak hingga pada lapisan kelima.

3. Puncak III

Menggunakan tekanan 2.8 bar dan pada suhu 140o C. Puncak ketiga ini berlangsung selama 45 menit. Tujuannya agar lepasnya inti dari cangkang.

Tujuan perebusan adalah

1. Merusak enzim lipase yang menstimulir pembentukan ALB 2. Mempermudah pelepasan buah dari tandan dan inti dari cangkang 3. Memperlunak daging buah sehingga memudahkan proses pemerasan 4. Untuk mengkoagulasikan (mengendapkan) protein sehingga

memudahkan pemisahan minyak.

d. Perontokan dan Pelumatan Buah

Setelah perebusan lori-lori yang berisi TBS ditarik keluar dan diangkat dengan alat hoisting crane. Hoisting crane akan membalikkan TBS ke atas

mesin perontok buah (thresser). Dari thresser, buah-buah yang telah rontok dibawa ke mesin pelumat. Untuk lebih memudahkan penghancuran daging buah dan pelepasan biji, selama proses pelumatan TBS diuapi.

e. Pemerasan atau Ekstraksi Minyak Sawit

Untuk memisahkan biji sawit dari hasil lumatan TBS, maka perlu dilaukan pengadukan selama 25-30 menit. Setelah lumatan buah bersih dari biji sawit, langkah selanjutnya adaah pemerasan atau ekstraksi yang bertujuan untuk mengambil minyak dari masa adukan. Cara ekstraksi dengan bahan pelarut lebih sering dipakai dalam ekstraksi minyak biji-bijian, termasuk minyak inti sawit. Pada dasarnya, ekstraksi dengan cara ini adalah dengan menambahkan pelarut tertentu pada lumatan daging buah sehingga minyak akan terpisah dari partikel yang lain.

f. Pemurnian dan Penjernihan Minyak Sawit

Minyak sawit yang keluar dari tempat pemerasan atau pengepresan masih berupa minyak kasar karena masih mengandung kotoran berupa partikel-partikel dari tempurung dan serabut serta 40-45% air. Minyak sawit yang masih kasar kemudian dialirkan ke dalam tangki minyak kasar (Crude Oil Tank) dan setelah melalui pemurnian atau klarifikasi yang bertahap, maka akan dihasilkan minyak sawit mentah. (Penulis,1997)

2.12. Proses Pengolahan Kelapa Sawit Menjadi PKO

Biji sawit yang telah dipisah pada proses pengadukan, diolah lebih lanjut untuk diambil minyak nya. Sebelum dipecah, biji-biji sawit dikeringkan dengan silo, minimal 14 jam dengan sirkulasi udara kering pada suhu 50o C. Akibat proses pengeringan ini, inti sawit akan mengerut sehingga memudahkan pemisahan inti sawit dari tempurungnya. Biji-biji sawit yang sud kering kemudian dibawa ke alat pemecah biji.

Pemisahan inti dari tempurungnya berdasarkan perbedaan berat jenis (BJ) antara inti sawit dan tempurung. Dalam hal ini, inti dan tempurung dipisahkan oleh aliran air yang berputar dalam sebuah tabung. Atau dapat juga dengan mengapungkan biji-biji yang telah pecah dalam larutan lempung yang mempunyai BJ 1,16. Dalam keadaan ini inti sawit mengapung sedangkan tempurung tenggelam.

Proses selanjutnya adalah pencucian inti sawit dan tempurung sampai bersih. Untuk menghindari kerusakan akibat mikroorganisme, maka inti sawit harus segera dikeringkan dengan suhu 80o C. Setelah kering, inti sawit dapat dipak atau diolah lebih lanjut yaitu diekstraksi sehingga dihasilkan minyak inti sawit (PKO, Palm Kernel Oil). (Penulis,1997)

2.13. Mutu Minyak Sawit

Contoh yang diperiksa adalah minyak produksi dan minyak yang dikirim. Contoh minyak produksi diambil dari pipa sewaktu pemompaan ke tangki timbun. Contoh minyak yang dikirim diambil dari setiap tangki angkut untuk setiap pengiriman.

Standar mutu merupakan hal yang penting untuk menentukan minyak yang bermutu baik. Ada beberapa faktor yang menentukan standar mutu yaitu kandungan air dan kotoran dalam minyak, kandungan asam lemak bebas, warna dan bilangan peroksida.

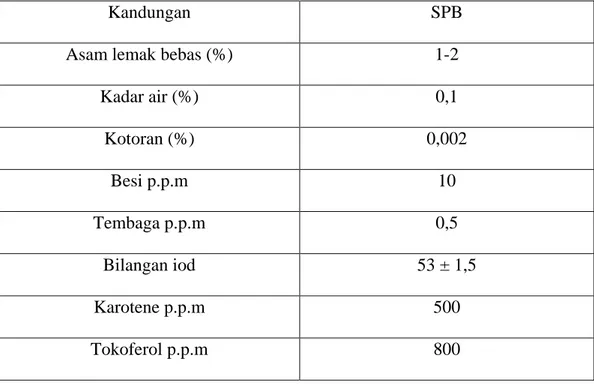

Tabel 2.13. Standart mutu minyak sawit

Kandungan SPB

Asam lemak bebas (%) 1-2

Kadar air (%) 0,1 Kotoran (%) 0,002 Besi p.p.m 10 Tembaga p.p.m 0,5 Bilangan iod 53 ± 1,5 Karotene p.p.m 500 Tokoferol p.p.m 800 (ketaren, 1986)

2.14. Mutu Inti Sawit

Contoh yang diperiksa adalah inti produksi pada waktu penggonian. Contoh diambil dari setiap goni pada waktu sedang mengisi goni yang kemudian dikumpulkan menjadi contoh harian setiap dinas gilir. Data yang diperlukan adalah % air, % kotoran, % inti pecah, % kadar minyak, dan % ALB.

Kadar kotoran dalam inti sawit sedikit banyaknya ada hubungannya dengan kehilangan inti dalam cangkang. Kehilangan inti yang disertai dengan kotoran inti yang rendah, namun bisa juga keduanya sama-sama tinggi. Dalam hal ini demikian perlu memeriksa pemeraman biji, putaran pemecah dan lain- lain. Pengujian ALB pada waktu pengiriman juga perlu untuk memerikasa apakah sterilisasi inti berlangsung baik atau tidak.

2.15. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu minyak sawit

Rendahnya mutu minyak sawit sangat ditentukan oleh bnyak faktor. Faktor – faktor tersebut dapat langsung dari sifat pohon induknya penanganan pascapanen, atau kesalahan selama pemrosesan dan pengangkutannya

2.15.1. Asam lemak bebas

Asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi yang terikut dalam minyak sawit sangat merugikan. Tingginya asam lemak bebas ini mengakibatkan rendemen minyak turun. Kenaikan kadar ALB ditentukan mulai dari saat tandan dipanen sampai tandan diolah di pabrik.

Kenaikan ALB ini disebabkan adanya reaksi hidrolisa pada minyak. Hasil reaksi hidrolisa minyak sawit adalah gliserol dan ALB. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman dan katalis (enzim). Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk.

2.15.2. Kadar zat menguap dan kotoran

Pada umumnya, penyaringan hasil minyak sawit dilakukan dalam rangkaian proses pengendapan yaitu minyak sawit jernih dimurnikan dengan sentrifugasi. Akan tetapi, kotoran-kotoran atau serabut yang berukuran kecil tidak bisa disaring, hanya melayang-layang di dalam minyak sawit sebab berat jenisnya sama dengan minyak sawit.

2.15.3. Kadar logam

Beberapa jenis bahan logam yang dapat terikut dalam minyak sawit antara lain besi, tembaga, dan kuningan. Logam-logam tersebut biasanya berasal dari alat-alat pengolahan yang digunakan. Mutu dan kualitas minyak sawit yang mengandung logam-logam tersebut akan turun. Sebab dalam kondisi tertentu, logam-logam itu dapat menjadi katalisator yang menstimulasi reaksi oksidasi minyak sawit.

2.15.4. Angka oksidasi

Proses oksidasi yang distimulir oleh logam jika berlangsung dengan inensif akan mengakibatkan ketengikan dan perubahan warna. Keadaan ini jelas sangat merugikan sebab mutu minyak sawit menjadi menurun. Angka oksidasi dihitung berdasarkan angka peroksida. Sabagai standar umum dipakai angka 10 meq (miligram equivalent), teapi ada yang memakai standar lebih ketat lagi yaitu 6 meq. Di atas angka tersebut mutu barang jadi yang dihasilkan dapat dipastikan kurang baik.

2.15.5. Pemucatan

Minyak sawit mempunyai warna kuning orange sehingga jika digunakan sebagai bahan baku pangan perlu dilakukan pemucatan. Pemucatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan warna minyak sawit yang lebih memikat dan sesuai dengan kebutuhannya. Keintensifan peumucatan minyak sawit sangat ditentukan oleh kualitas minyak sawit yang bersangkutan. Semakin jelek mutunya, maka biaya pemucatan juga semakin besar.

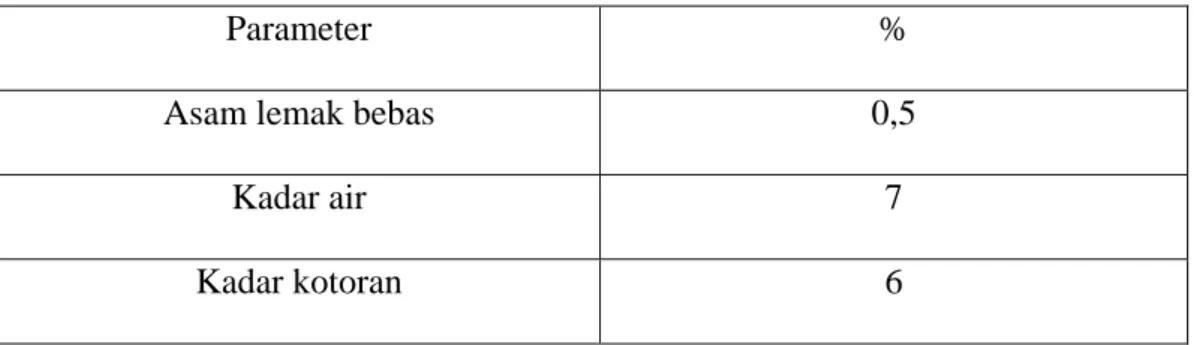

Tabel 2.15. Satndart Mutu Inti Sawit

Parameter %

Asam lemak bebas 0,5

Kadar air 7

Kadar kotoran 6

Inti sawit merupakan endosperma dan embrio dengan kandungan minyak inti berkualitas tinggi. Produksi minyak inti sawit yang memenuhi standard mutu harus sesuai dengan norma-norma kandungan yang terdapat dalam minyak tersebut. Minyak inti sawit diproduksi berdasarkan kandungan minyak yang terdapat pada bahan bakunya yaitu inti sawit. Untuk memaksimalkan hasil produksi minyak inti sawit, harus ditentukan terlebih dahulu kandungan minyak yang terdapat pada inti sawit dan hasil sisa buangannya berupa ampas (PKM) yang masih mengandung minyak. harus diketahui pula apakah kandungan minyak tersebut sudah memenuhi standar atau belum. Standard mutu minyak yang

terdapat pada inti sawit adalah 49,00 – 52,00 % dan ampas sisa buangannya (PKM) adalah 9,00 – 9,50 %.

http://ptpn2.com/main/index.php/produkpemasaran/produk/kelapasawit

2.16. Kadar Air Inti Sawit

Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam persen. Kadar air juga salah satu karakteristik yang sangat penting pada bahan pangan, karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan citarasa pada bahan pangan. Kadar air dalam bahan pangan ikut menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan tersebut, kadar air yang tinggi mengakibatkan mudahnya bakteri, kapang, dan khamir untuk berkembang biak, sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan.

http://rizkyunsyah.blogspot.com/2007/08/hasil-dan-pembahasan.html

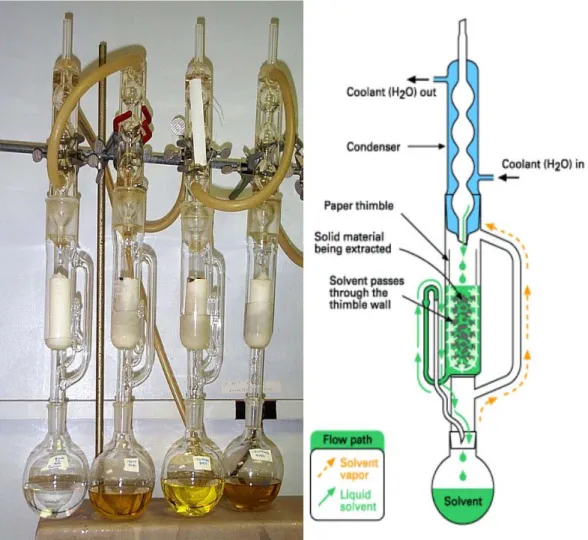

2.17. Ekstraksi Sokletasi

2.17.1. Sokletasi

Sokletasi adalah suatu metode / proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang ulang dengan menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi.

Prinsip sokletasi yaitu : Penyaringan yang berulang ulang sehingga hasil yang didapat sempurna dan pelarut yang digunakan relatif sedikit. Bila penyaringan ini

telah selesai, maka pelarutnya diuapkan kembali dan sisanya adalah zat yang tersari. Metode sokletasi menggunakan suatu pelarut yang mudah menguap dan dapat melarutkan senyawa organik yang terdapat pada bahan tersebut, tapi tidak

melarutkan zat padat yang tidak diinginkan.

Metoda sokletasi seakan merupakan penggabungan antara metoda maserasi dan perkolasi. Jika pada metoda pemisahan minyak astiri ( distilasi uap ), tidak dapat digunakan dengan baik karena persentase senyawa yang akan digunakan atau yang akan diisolasi cukup kecil atau tidak didapatkan pelarut yang diinginkan untuk maserasi ataupun perkolasi ini, maka cara yang terbaik yang didapatkan untuk pemisahan iniadalah sokletasi.

Cara menghentikan sokletasi adalah dengan menghentikan pemanasan yang sedang berlangsung. Sebagai catatan, sampel yang digunakan dalam sokletasi harus dihindarkan dari sinar matahari langsung. Jika sampai terkena sinar matahari, senyawa dalam sampel akan berfotosintesis hingga terjadi penguraian atau dekomposisi. Hal ini akan menimbulkan senyawa baru yang disebut senyawa artefak, hingga dikatakan sampel tidak alami lagi. Alat sokletasi tidak boleh lebih rendah dari pipa kapiler, karena ada kemungkinan saluran pipa dasar akan tersumbat.

2.17.2. Ekstraksi

Pengambilan suatu senyawa organik dari suatu bahan alam padat disebut ekstraksi. Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan secara berurutan pelarut – pelarut organik dengan kepolaran yang semakin menigkat. Dimulai dengan pelarut heksana, eter, petroleum eter, atau kloroform untuk memisahkan senyawa

– senyawa trepenoid dan lipid – lipid, kemudian dilanjutkan dengan alkohol dan etil asetat untuk memisahkan senyawa – senyawa yang lebih polar.

http://chemedu09.wordpress.com/2011/05/08/sokletasi/

2.18. Moisture Balance

Moisture balance adalah salah satu alat yang digunakan untuk mementukan kadar air pada suatu bahan dengan prinsip dengan pemanasan sehingga kandungan air dalam bahan tersebut dapat diserap dan menghasilkan keluaran dalam bentuk persen (%). Alat ini dilengkapi denagn neraca analitis dan aluminium plate unuk mempermudah dalam penentuan berat sampel dan bekerja secara otomatis serta dinilai cukup akurat untuk menentukan kadar air dalam suatu bahan.