LAPORAN PRAKTIKUM LAPANGAN BIOLOGI LAUT

Disusun oleh :

Tim Asisten Biologi Laut 2018

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS BIOLOGI PURWOKERTO

PENDAHULUAN .

Kepulauan Karimunjawa terletak 70 mil dari Pantai Utara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kepulauan Karimunjawa 111.625 hektar, terdiri dari 7.033 hektar daratan dan 104.592 hektar perairan. Secara geografis letak Kepulauan Karimunjawa berada di antara 5°40'-5°71' Lintang Utara dan 110°4'-110°41' Bujur Timur, berada pada ketinggian 65-500 meter dari permukaan laut. Karimunjawa terdiri dari 27 kepulauan dan beberapa pulau besar seperti P. Kemujan, P. Karimun, P. Parang, P. Genting, P. Nyamuk, dan P. Bengkoang. Dan banyak lagi pulau-pulau kecil seperti P. Cemara Besar, P. Cemara Kecil, P. Geleong, P. Burung, P. Menjangan Besar, P. Menjangan Kecil, P. Manyawakan, P. Tengah, P. Sintok, P. Kapal, P. Krakal, P. Karang, dan P. Karang Besi.

Beberapa potensi kepariwisataan di Pulau Karimunjawa adalah sebagai berikut: (1) jumlah kunjungan tahun 2000 sebesar 4.129 orang (wisman 281 orang, wisnu 3.911 orang) dengan pertumbuhan tahun 1999-2000 sebesar 5,55 persen yang terdiri dari wisman 12,37 persen dan wisnu 5,l9 persen; (2) jumlah sarana akomodasi 83 kamar yang berasal dari 1 hotel, 1 wisma, 16 home stay, dan 1 resort; (3) atraksi utama yang ditawarkan,di antaranya: (a) Taman Nasional Laut (terumbu karang, penangkaran hiu, ikan hias, burung garuda, hutan bakau, kayu dewandaru/setigi/kalimasada). (b) pemandangan panorama eksotis, pantai pasir putih, serta perairan jernih dan terang; (c) perkampungan dan keanekaragaman budaya masyarakat setempat; dan (d) wisata ziarah makam Sunan Nyamplung.

Sarana dan prasarana yang ada, selain penginapan, juga terdapat lapangan terbang perintis yang dapat didarati pesawat terbang Cassa 212, jalan raya yang menghubungkan antara bandara

dengan kota Karimun, stasiun bumi kecil untuk telepon SLJJ yang berkapasitas 200 SST, pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 220 volt, serta transportasi laut yang dilayari KM Muria dengan kapasitas 200 penumpang dan berlayar satu minggu dua kali yaitu Jumat dan Minggu; dan beberapa keramba apung yang digunakan nelayan setempat untuk menangkap ikan, bisa dijumpai di sekitar Pulau Menjangan. Taman Nasional Laut Kepulauan Karimunjawa menyimpan beberapa tempat sebagai kawasan hutan lindung karena daerahnya kebanyakan berupa pulau-pulau kecil.

kebanyakan hutan di daerah Karimun Jawa ini adalah kawasan hutan Mangrove, di mana hutan ini mendominasi kawasan pantai dan merupakan ekosistem yang paling lengkap, di mana ekosistem ini merupakan ekosistem campuran antara daratan dan pantai. Mangrove banyak dijadikan fauna sebagai tempat mencari makan, berkembang biak dan berlindung. Hutan mangrove memiliki beberapa fungsi, selain fungsi yang telah disebutkan di atas, yaitu sebagai penahan abrasi atau pengikisan air laut pada darataan yang dapat menyebabkan kerusakan dan dapat mempersempit daratan, karena alasan tersebut beberapa daerah kepulauan kecil tetap mempertahankan kawasan hutan mangrove ini. Ekosistem yang beraneka ragam yang di dalamnya terdapat saling ketergantungan terutama fauna yang ada di sekitar mangrove berupa, beraneka jenis ikan laut, plankton, terumbu karang dan lain-lain. Semua jenis habitat laut tersebut membutuhkan kawasan yang tenang yang jauh dari gangguan dan polusi atau pencemaran lingkungan. Berbagai alasan di atas sangatlah tepat jika kawasan hutan mangrove dan kawasan laut dijadikan sebagai kawasan perlindungan untuk

menjaga kealamian serta

keberanekaragaman flora dan fauna di dalamnya yang sangat menarik. Hutan lindung bisa dijadikan sebagai tempat wisata atau daerah ekowisata. Pada

dasarnya ekowisata dapat dikembangkan dalam berbagai kawasan hutan lain seperti hutan produksi, hutan lindung, dan kawasan konservasi sebab ekowisata tidak menjual destinasi, tetapi menjual ilmu

pengetahuan, ekosistem dan sosio-system, karena hutan lindung mempunyai berbagai sumber ilmu pengetahuan dan filsafat suatu komunitas.

TERUMBU KARANG Pendahuluan

Terumbu karang memiliki peristilahan “terumbu karang”. „Karang‟yang dimaksud adalah koral, sekelompok hewan dari ordo Scleractinia yang menghasilkan kapur sebagai pembentuk utama terumbu (Guilcher, 1988). Pemberian nama karang adalah berdasar skeleton atau cangkang yang terbuat dari kapur, oleh karena itu pengenalan terminologi skeleton sangat penting artinya (Suharsono, 2008).

Sedangkan Terumbu adalah batuan sedimen kapur di laut, yang juga meliputi karang hidup dan karang mati yang menempel pada batuan kapur tersebut. Sedimentasi kapur di terumbu dapat berasal dari karang maupun dari alga. Secara fisik terumbu karang adalah terumbu yang terbentuk dari kapur yang dihasilkan oleh karang. Karang merupakan komponen penting dari ekosistem tersebut (Guilcher, 1988).

Terumbu karang memiliki peranan sebagai sumber makanan, habitat biota-biota laut yang bernilai ekonomis tinggi. Nilai estetika yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata dan memiliki cadangan sumber plasma nutfah yang tinggi. Selain itu juga dapat berperan dalam menyediakan pasir untuk pantai, dan sebagai penghalang terjangan ombak dan erosi pantai. Menurut Sawyer (1992) dalam Dahuri (2003) bahwa terumbu karang diidentifikasi sebagai sumberdaya yang memiliki nilai konservasi yang tinggi karena memiliki keanekaragaman biologis yang tinggi, keindahan, dan menyediakan cadangan plasma nutfah. Lebih lanjut dikatakan bahwa oleh Ruinteenbeek dalam Sawyer (1992) dalam Dahuri (2003) bahwa nilai ekonomi terumbu karang diperkirakan setengah dari nilai ekonomi hutan tropic basah, yaitu sebesar AS $ 1.500 km2 pertahun.

Terumbu karang mempunyai nilai dan arti yang penting baik dari segi sosial, ekonomi maupun budaya masyarakat kita.

Hampir sepertiga penduduk indonesia yang tinggal di pesisir menggantungkan hidupnya dari perikanan laut dangkal. Mereka umunya masih menggunakan cara-cara tradisional dan terbatas. Disamping itu terumbu karang mempuyai nilai penting sebagai pendukung dan penyedia bagi perikanan pantai termasuk didalamnya sebagai penyedia bahan dan tempat budidaya berbagai hasil laut. Terumbu karang juga berfungsi sebagai daerah rekreasi baik rekreasi pantai maupun rekreasi bawah laut. Terumbu karang juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta sebagai tempat perlindungan biota-biota langka. (Suharsono, 1993 dalam Ramli, 2003). Sebagaimana tertera pada Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.38/MEN/2004, bahwa terumbu karang dan segala kehidupan yang terdapat di dalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang bernilai tinggi. Manfaat yang terkandung di dalam ekosistem terumbu karang sangat besar dan beragam, baik manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung antara lain sebagai habitat ikan dan biota lainnya, pariwisata bahari, dan lain-lain.

Sedangkan manfaat tidak langsung, antara lain sebagai penahan abrasi pantai dan pemecah gelombang. Terumbu karang adalah salah satu ekosistem laut yang paling penting sebagai sumber makanan, habitat

berbagai jenis biota komersial, menyokong industri pariwisata, menyediakan pasir untuk pantai, dan sebagai penghalang terjangan ombak dan erosi pantai (Westmacott et al, 2000).

Peranan alga zooxanthellae dalam tubuh coral dapat memanfaatkan atau menyerap karbon sebagai sumber energi dalam proses fotosintesis. Proses fotosisntensis yang terjadi pada simbiosis coral-algae dapat memicu terjadinya poses kalsifikasi yang menjadikan hewan karang

dapat membuat terumbu. Terumbu karang inilah yang merupakan habitat bagi banyak biota laut. Zooxanthellae memberikan makanan bagi coral yang dibentuk melalui proses fotosintesis, sebaliknya coral memberikan perlindungan dan akses terhadap cahaya kepada zooxanthellae. Maka terjadilah simbiosis mutualisme yang unik antara karang (coral) hermatipik dengan zooxanthellae. Karang sebagai “inang” dan simbion terumbu karang adalah alga fotosintetik dinoflagellata yang tinggal dalam jaringan endodermis dalam sel-sel hewan inang. Dengan demikian simbiosis berlangsung sangat erat (endosimbiosis intraseluler) (Tackett, 2002).

Bagi zooxanthellae, karang adalah habitat yang baik karena merupakan pensuplai terbesar zat anorganik untuk fotosintesis. Sebagai contoh Bytell menemukan bahwa untuk zooxanthellae dalam Acropora palmata suplai nitrogen anorganik, 70% didapat dari karang (Tomascik et al, 1997). Anorganik itu merupakan sisa metabolisme karang dan hanya sebagian kecil anorganik diambil dari perairan.

Tujuan praktikum ini adalah mengetahui keragaman morfologi terumbu karang, mengetahui organisme terumbu karang dan yang berasosiasi dengan terumbu karang, serta mampu mensimulasikan metode reef check.

Metode

Alat yang digunakan pada praktikum kali ini meliputi underwater camera, kertas kalkir, pensil, papan jalan, meteran, dan Log book

Cara kerja yang dilakukan dilapangan adalah Snorkling di sekitar ekosistem terumbu karang yang sudah di batasi meteran sebagai batas transek sepanjang 10m,, dilanjutkan dengan mengamati morfologi dan mengamati organisme yang berasosiasi dengannya. Data yang didapat dicatat pada kertas kalkir, selanjutnya identifikasi spesies

terumbu di laboratorium, praktikum tersebut dilaksanakan di Kepulauan Karimunjawa. Pengamatan laboratorium dilakukan di Laboratorium Pengajaran I Fakultas Biologi Unsoed. Preparat yang dimati meliputi data terumbu karang. Hasil

Hasil yang didapat direpresentasikan sebagai berikut.

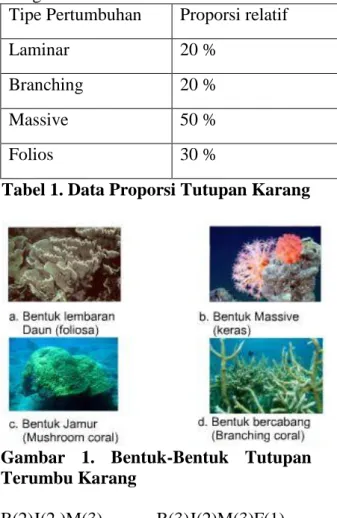

Tipe Pertumbuhan Proporsi relatif

Laminar 20 %

Branching 20 %

Massive 50 %

Folios 30 %

Tabel 1. Data Proporsi Tutupan Karang

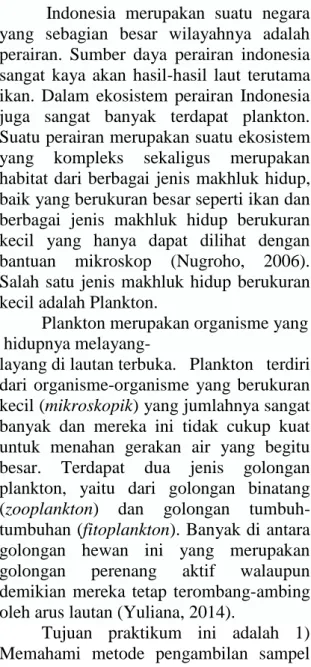

Gambar 1. Bentuk-Bentuk Tutupan Terumbu Karang

B(2)J(2 )M(3) B(3)J(2)M(3)F(1) Gambar 1. Skema Kerapatan Karang dalam Meter.

Perhitungan : Massive coral

Rumus kerapatan = Spesies koral x 100 % Panjang total (m)

= 5 x 100 % 10

= 50 % Laminar coral

Rumus kerapatan = Spesies koral x 100 % Panjang total (m)

= 2 x 100 % 10

= 20 % Branching coral

Rumus kerapatan = Spesies koral x 100 % Panjang total (m)

= 2 x 100 % 10

= 20 % Foliaceous coral

Rumus kerapatan = Spesies koral x 100 % Panjang total (m)

= 3 x 100 % 10

= 30 %

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa kondisi terumbu karang yang ada di Karimun jawa berada dalam kondisi yang baik, dengan tidak ditemukannya kerusakan yanng berarti bahkan tidak ada. Hasil pengamatan kelompok 4 di perairan Karimunjawa didapatkan hasil, yaitu: Branching 20%, Massive 50%, Folios 30%, dan Laminar 20 %. Kepadatan yang paling besar dimiliki oleh coral jenis massive, dimana koral ini berbentuk seperti batu, solid dan memiliki bentuk yang sama di setiap dimensi

Metode yang digunakan dalam pengamatan terumbu karang menggunakan metode LIT (line intercept transect) (English et al. 1994). Meteran sepanjang 10 m diletakkan sejajar garis pantai atau tegak lurus garis pantai pada kedalaman 1-5 m, disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang kedalamannya berkisar hingga 10m lebih. Posisi pantai berada di sebelah kiri penyelam. Selanjutnya. Semua biota dan substrat yang berada tepat di garis tersebut dicatat dengan ketelitian cm. Kondisi terumbu karang dinyatakan berdasarkan persentase total tutupan karang hidup (live coral cover percentage). Hasil persentase tutupan karang hidup selanjutnya dikategorikan berda-sarkan kriteria (Guilcher, 1988).

Fungsi terumbu karang sebagai feeding ground, spawning ground dan

nurshery ground dapat disetimasi dengan nilai output dari ikan karang (Romadhon, 2014). Keragaman terumbu karang di Indonesia cukup tinggi, terdapat lebih dari 480 jenis karang batu telah teridentifikasi dan 60% dari jenis karang telah dideskripsikan itupun baru di bagian Timur Indonesia. Sebagai salah satu ekosistem utama pesisir dan laut, terumbu karang memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi. Secara ekologis, terumbu karang berperan dalam melindungi pantai dari hempasan ombak dan arus kuat, terumbu karang juga berfungsi sebagai habitat, tempat mencari makanan, tempat asuhan serta pemijahan bagi biota laut. Secara ekonomis, terumbu karang memiliki fungsi sebagai tempat penangkapan berbagai jenis biota laut, ikan hias, bahan baku farmasi serta pilihan daerah wisata yang menarik. Hasil perhitungan valuasi ekonomi dari kegiatan perikanan, perlindungan pantai serta pariwisata di Indonesia diperkirakan menghasilkan nilai sekitar 1,6 miliyar dollar AS (Burke et al., 2002).

Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

1) Pengambilan sampel plankton menggunakan alat Plankton net yang telah terpasang dengan bucket plankton dan ditarik secara horizontal di badan perairan melalui sisi kapal.

2) Nilai kelimpahan yang didapat sebesar 84,244 dengan kecepatan angin sebesar 5 knot dengan suhu udara 300C dan suhu air 280C.

Daftar Referensi

Burke L., Selig E., Spalding M. 2002 Terumbu Karang Yang Terancam Di Asia Tenggara (Ringkasan untuk Indonesia), World Resources

Dahuri, R., 2003. Keanekragaman Hayati Laut, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

English. S., Wilkinson. C., Baker. V., 1994. Survey Manual For Tropical Marine Resources. ASEAN-Australia Marine Science Project Living Coastal Resources. Australia.

Guilcher, Andre. 1988, Coral Reef Geomorphology. New York: John Wiley & Sons Ltd,.

Ramli, I., 2003, Analisis Kebijakan Kepulauan Karimunjawa, Jawa Tengah, Program Magister Ilmu Lingkungan, UNDIP, Semarang.

Tackett, D.N. & L. Tackett. 2002. Reef Life: Natural History and

Behaviors of Marine Fishes and Invertebrates. T.F.H. Publications, Inc., New Jersey.

Tomascik, T., A.J. Mah, A. Nontji, & M.K. Moosa. 1997. The Ecology of the Indonesian Seas, Part One. Periplus Edition.

Westmacott S., Teleki K., Wells S., dan West J., 2000. Pengelolaan Terumbu Karang Yang Telah Memutih dan Rusak Kritis, Diterjemahkan oleh Jan Hanning Steffen IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, Inggris Information Press, Oxford.

IKAN KARAN

Pendahuluan

Suatu ekosistem terumbu karang mendukung keanekaragaman yang tinggi pada komunitas (gabungan dari beberapa populasi) ikan karang. Struktur komunitas dapat ditujukan pada struktur biologi dari suatu komunitas, yang meliputi komposisi jenis, kelimpahan, perubahan temporal dan hubungan antar spesies dalam suatu komunitas. Terminologi/definisi ikan karang dimaksudkan pada jenis-jenis ikan yang ditemukan pada terumbu karang sampai pada kedalaman 100 meter (Lieske & Myers 1994).

Secara umum, ikan karang akan menyesuaikan pada lingkungannya. Setiap spesies memperlihatkan preferensi atau kecocokan habitat yang tepat yang diatur oleh kombinasi faktor ketersediaan makanan, tempat berlindung dan variasi parameter fisik. Sejumlah besar spesies ditemukan pada terumbu karang adalah refleksi langsung dari besarnya kesempatan yang diberikan habitat (Allen & Steene, 1996).

Menurut Rani et al (2009), Ikan karang merupakan salah satu komunitas pada ekosistem terumbu karang yang berperan penting dalam aliran energi dan menjaga kestabilan ekosistem. Sebaran ikan karang sangat ditentukan oleh kondisi dan variasi habitat terumbu karang. Penurunan kondisi terumbu karang baik oleh faktor alam maupun antropogenik juga dengan sendirinya akan memengaruhi distribusi dan sebaran ikan karang dalam suatu area terumbu.

Tujuan praktikum ini adalah 1) Mengetahui teknik pengambilan data dengan menggunakan metode transek. 2) Mengenali ragam jenis ikan karang.

Alat yang digunakan pada praktikum kali ini meliputi alat tulis dan underwater camera.

Cara kerja yang dilakukan dilapangan adalah, 1) Ikan diamati secara langsung dengan memancing kedatangan ikan dengan makanan, 2) Ikan difoto

dengan underwater camera, 3) Ikan ditulis jumlah beserta spesiesnya.

Praktikum tersebut dilaksanakan di Kepulauan Karimunjawa. Pengamatan laboratorium dilakukan di Laboratorium Pengajaran I Fakultas Biologi Unsoed. Membawa data hasil dokumentasi ikan karang yang akan di identifikasi di laboratorium pada saat praktikum.

Hasil

Hasil yang didapat sebagai berikut:

Gambar 1. Helichores melanurus

Gambar 2. Helichores Melanochir

Gambar 3. Abudefduf bengalensis

Gambar 5. Pomacentrus burroughi Berdasarkan hasil identifikasi diatas, Tail-spot wrasse (Halichoeres melanurus) adalah spesies ikan karang dari famili Labridae. Tail-spot wrasse adalah nama lokal ikan ini yang berasa dari titik hitam pada sirip caudal nya. H. melanurus dewasa dapat mencapai panjang maksimal 12 cm. Hidup di laguna yang memiliki terumbu karang dan dapat ditemui pada kadalaman laut 1-15 m. Hidup secara berkelompok meski terkadang hidup secara soliter. Distribusi H. melanurus mencakup Samudera Hindia, Jepang, Great Barrier Reef, Polinesia, Samoa, dan Tonga. H. melanurus memangsa invertebrate kecil seperti Copepoda, Cyclops, Polychaeta, dan Foram. Ikan ini termasuk kedalam hewan hemaprodit (Randall et al, 1990).

Halichoeres melanochir adalah ikan karang dari famili Labridae. Nama genus Halichoeres berasal dari bahasa latin ”Alis” yang memiliki arti garam, dan „Choiros‟ yang berarti babi. H. melanochir dewasa memiliki panjang tubuh hingga 18 cm. H. melanochir dapat dijumpai di laguna yang memiliki terumbu karang sebagai habitat. Dapat ditemui pada kedalaman laut 5-25 m. Hidup biasanya bergerombol dan ditemui berenang secara berkelompok, namun tidak jarang dapat ditemui hidup secara soliter. H.melanochir memangsa krustasea kecil, seperti Cyclops, dan Copepoda. Ikan ini memiliki nilai komersil tinggi sebagai ikan hias karena perawatan yang cukup mudah, serta cenderung tidak agresif. H. melanochir memiliki keunikan pada reproduksi mereka, dimana mereka termasuk kedalam hewan hemaprodit dan ketika akan tidur, mereka akan menggali pasir dan tidur dengan cara mengubur diri di dalam pasir (Masuda, et.al. 1984).

Abudefduf bengalensis adalah ikan karang yang termasuk kedalam ikan damselfish. Nama Bengal sergeant berasal dari bentuk sisi ekor dan corak tubuh yang bergaris-garis. Ikan ini dapat tumbuh maksimal sepanjang 17 cm. Bengal sergeant hidup di daerah laguna yang banyak terdapat terumbu karang dengan kedalaman hingga 15 m sebagai habitatnya. Hidup berkelompok dan sering dijumpai berenang secara begerombol di area sekitar tutupan terumbu karang. Ikan ini terdistribusi dari daerah timur samudera Hindia, Jepang, dan Australis. Bengal sergeant memangsa gastropoda, beberapa krustasea kecil, dan ganggang sebagai pakan utamanya. Reproduksi ikan ini secara ovipar. Setelah bertelur, ikan betina biasanya akan menaruh telur mereka di sarang yang terletak di dasar laut (seabed), dan ikan jantan akan menjaga telur-telur tersebut hingga menetas (Allen, 1991).

Scissortail sergeant atau striptailed damselfish (Abudefduf sexfasciatus) adalah ikan damselfish yang berukuran besar. Nama scissortail sergeant berasal dari sirip ekor dan sisi-sisi bergaris hitam, yang mengingatkan pada lambang seorang Sersan militer, mirip dengan yang dimiliki oleh ikan sergeant major damselfish. Ikan ini berukuran sekitar 16 cm (6.3 inci). Scissortail sergeant hidup di terumbu karang di kedalaman hingga 15 meter (49 kaki) di daerah tropis, sering hidup dalam kelompok yang mengelilingi satu kepala karang. Banyak ditemukan di terumbu karang pada kawasan Indo-Pasifik, termasuk Laut Merah. Pakan ikan ini terutama adalah larva invertebrata, zooplankton, ikan kecil, krustasea, dan berbagai jenis ganggang. Scissortail sergeant dimangsa oleh beberapa anggota keluarga Labridae dan Serranidae. Mereka meletakkan telur mereka di sarang pada substrat yang keras dan menjaganya dengan kuat sampai telur-telur itu menetas (Allen, 1991).

Pomacentrus burroughi memiliki ciri-ciri panjang tubuh maximal 8,5 cm (TL), badan berwarna coklat gelap dengan

ciri khasnya spot kuning di bagian sirip lembut dorsal belakangnya. Habitat ikan ini adalah daerah laguna dan terumbu karang dengan banyak rubble. Range kedalaman 1-16 m. Distribusi Pomacentrus burroughi adalah Western Central Pacific (Filipina, Indonesia, PNG, Kep. Solomon, dan Palau). Pomacentrus burroughi adalah pemakan alga bentik / herbivora. (Setiyawan, 2010).

Ikan karang merupakan sekumpulan ikan yang berada di daerah tropis dan kehidupannya berkaitan erat dengan terumbu karang (Sale, 1991). Ikan-ikan tersebut memanfaatkan terumbu karang secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan hidupnya. Menurut Nybakken (1988), ikan karang merupakan organisme yang sering dijumpai di ekosistem terumbu karang. Keberadaan mereka telah menjadikan ekosistem terumbu karang sebagai ekosistem paling banyak dihuni biota air.

Ikan karang merupakan salah satu kelompok hewan yang berasosiasi dengan terumbu karang, keberadaannya mencolok dan ditemukan pada berbagai mikro-habitat di terumbu karang. Ikan karang, hidup menetap serta mencari makan di areal terumbu karang (sedentary), sehingga apabila terumbu karang rusak atau hancur maka ikan karang juga akan kehilangan habitatnya. Sebagai ikan yang hidupnya terkait dengan terumbu karang maka kerusakan terumbu karang dengan sendirinya berpengaruh terhadap keragaman dan kelimpahan ikan karang. Variasi habitat terumbu karang, dalam hal ini variasi mikro-habitat tidak hanya terdiri dari habitat karang saja, tetapi juga daerah berpasir, berbagai teluk dan celah, daerah algae dan sponge serta masih banyak lagi. Keberagaman habitat tersebut merupakan salah satu faktor kunci tingginya keragaman spesies ikan di terumbu karang sehingga habitat yang beranekaragam ini dapat menerangkan jumlah ikan-ikan karang pada ekosistem tersebut (Luckhurst

& Luckhurst, 1978; Robert & Ormond, 1987; Sale, 1991).

Menurut Setiawan (2010), ikan-ikan di terumbu karang dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok yakni: 1). Kelompok Ikan Utama (Major group). Ikan yang termasuk major group merupakan kelompok ikan terbesar dari ikan penghuni terumbu karang, umumnya hidup dalam kelompok besar (schooling fish) misalnya ikan betok marga Pomacentrus, Dascyllus, Chromis dan Amblyglyphidodon dari famili Pomacentridae. Ikan-ikan yang termasuk dalam kelompok ini umumnya berukuran kecil. 2). Kelompok Ikan Target (Target spesies). Ikan target spesies adalah ikan-ikan yang dikonsumsi dan bernilai ekonomis penting yang hidup berasosiasi dengan terumbu karang. Kelompok ikan target penghuni terumbu karang yang sudah dikenal masyarakat misalnya ikan kakap (Lutjanidae), kerapu (Serranidae) dan baronang (Siganidae). Ikan tersebut umumnya hidup soliter dan mudah dihitung jumlahnya. Ada beberapa ikan target yang sering dijumpai dalam kelompok besar, misalnya ikan ekor kuning (Caesionidae). 3). Kelompok Ikan Indikator (Indicator spesies). Ikan yang termasuk dalam kelompok tersebut adalah yang dianggap berasosiasi paling kuat dengan karang. Secara umum kelompok ini meliputi ikan kepe-kepe (Chaetodontidae) yang terdiri atas beberapa genus yakni Chaetodon, Chelmon, Heniochus dan Forcipiger.

Menurut Setiawan (2010), ikan karang dibagi dalam kelompok berdasarkan periode aktif mencari makan yaitu: a). Ikan nokturnal (aktif pada malam hari), contohnya pada ikan-ikan dari famili Holocentridae (swanggi), famili Apogonidae (beseng), famili Haemulidae, Priachanthidae (bigeyes), Muraenidae (moray), Serranidae (jawfish) dan beberapa dari famili Mullidae (goatfishes). b). Ikan diurnal (aktif pada siang hari), contohnya pada ikan-ikan dari famili Labridae (wrasses), Chaetodontidae (butterflyfishes), Pomacentridae

(damselfishes), Scaridae (parrotfishes), Acanthuridae (surgeonfishes), Blennidae (blennies), Balistidae (triggerfishes), Pomachantidae (angelfishes), Monachantidae, Ostracionthidae, Canthigasteridae dan beberapa dari famili Mullidae (goatfishes). c). Ikan crespuscular (aktif di antara dua waktu) contohnya dari ikan-ikan dari famili Sphyraenidae (barracudas), Carangidae (jacks), Scorpaenidae (lionfishes), Synodontidae (lizardfishes), Carcharinidae, Sphyrnidae (sharks) dan beberapa dari Muraenidae (moray).

Ikan karang dimanfaatkan sebagai: 1). Ikan konsumsi adalah ikan yang bermanfaat bagi manusia, yaitu sebagai sumber protein hewani. Protein hewani ini mengandung asam amino esensial yang penting bagi manusia. Demikian juga kandungan lemak ikan baik bagi kesehatan. Daging ikan mengandung lemak yang relatif rendah dibandingkan daging ayam dan sapi, serta kandungan kalsiumnya relatif tinggi. Di daerah-daerah pesisir, umumnya masyarakat memenuhi kebutuhan akan protein ini dari ikan hasil tangkapan di perairan sekitarnya. 2). Ikan hias adalah spesies ikan karang memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai ikan hias. Keindahan warna, dan perilakunya menjadikan satwa ini digemari untuk dipelihara baik di aquarium maupun di kolam-kolam. Di Indonesia, ekspor ikan hias air laut mencapai nilai 4.8 juta dolar dan ikan hias air tawar sebesar 3.9 juta dolar pada tahun 1994. Perkembangan ekspor ikan hias air laut periode tahun 1989-1994 mengalami kenaikan volume rata-rata sebesar 22.8 % (Nirarita et al, 1996).

Menurut Nontji (1993), ikan karang yang dijadikan ikan hias adalah: Amphiprion allardi, Dascillus aruanus, Abudefduf sordidus (Pomacentridae), Chaetodon melannotus (Chaetodontidae), Dendrochirus biocellatus (Scorpaenidae).

Ikan merupakan vertebrata tertua dan pertama dan termasuk kelompok Chordata. Ikan merupakan hewan bertulang belakang

yang tumbuh dan hidup di dalam air, berdarah dingin, mempunyai insang dan menggunakan sirip untuk berenang. Dari 13.500 jenis ikan yang menghuni laut terdapat sekitar 4.000 jenis ikan yang menempati perairan di sekitar terumbu karang (Sadewo, 2006). Menurut definisi Food and Agriculture Organization (FAO), ikan tidak hanya terbatas pada pengertian ikan yang selama ini dipahami orang awam, yaitu ikan (finfish) yang bersirip dan bersisik serta dapat berenang dengan bebas di air. Definisi FAO mengenai ikan adalah organisme laut yag terdiri dari ikan (finfish), binatang berkulit keras (krustasea) seperti udang dan kepiting, moluska seperti cumi dan gurita, binatang air lainnya seperti penyu dan paus, rumput laut, serta lamun laut. Definisi ini telah diadopsi sebagai definisi ikan dalam konteks perikanan di Indonesia (Tiwow, 2003).

Ikan karang merupakan sekumpulan ikan yang berada di daerah tropis dan kehidupannya berkaitan erat dengan terumbu karang (Sadewo, 2006). Ikan-ikan tersebut memanfaatkan terumbu karang secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan hidupnya. Menurut Nybakken (1988), ikan karang merupakan organisme yang sering dijumpai di ekosistem terumbu karang. Keberadaan mereka telah menjadikan ekosistem terumbu karang sebagai ekosistem paling banyak dihuni biota air.

Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

1) Pengambilan data dilakukan dengan mengamati ikan secara langsung dan memancing kedatangan ikan dengan makanan.

2) Hasil yang didapat setelah di identifikasi adalah ikan karang Helichores melanurus, Helichores Melanochir, Abudefduf bengalensis, Abudefduf sexasiatus dan Pomacentrus burroughi.

Daftar Referensi

Allen, G.R & Steene, R. 1996. Indo-Pacific Coral Reef Field Guide. Tropical Reef Research Publ. Perth, Western Australia. 257-350.

Allen, G.R., 1991. Damselfishes of the world. Mergus Publishers, Melle. Jerman.

Lieske, E, & Myers, R. 1994. Reef fishes of the World. Periplus Edition, Singapore.

Luckhurst, B. & K. Luckhurst. 1978. Analysis of the influence of substrate variable on coral reef communities. Mar Biol. Pp. 49(1):469-478.

Masuda, H., K. Amaoka, C. Araga, T. Uyeno & T. Yoshino, 1984. The fishes of the Japanese. Tokai University Press, Tokyo, Jepang. Nirarita, Ch. E., P. Wibowo, S. Susanti, S.

Padmawinata, Kusmarini, M. Syarif, Y. Hendriani, Kusniangsih, L. Br. & Sinulingga. 1996. Ekosistem Lahan Basah Indonesia: Buku Panduan untuk Guru dan Praktisi Pendidikan. Wetlands International – Indonesia Programme. Bogor.

Nontji, A. 1993. Laut Nusantara. Penerbit Djambatan. Jakarta.

Nybakken, J.W. 1988. Biologi Laut: Suatu Pengantar Ekologis. Diterjemahkan oleh H. M. Eidman, D.G. Bengen, H. Malikusworo dan Sukristijono. PT. Gramedia. Jakarta.

Randall, J.E., G.R. Allen & R.C. Steene, 1990. Fishes of the Great Barrier Reef and Coral Sea. University of Hawaii Press. Honolulu. Hawaii. Rani, C., Burhanuddin, A. I., & Atjo, A.

A. (2009). Sebaran dan Keragaman Ikan Karang di Pulau Barrang Lompo: Kaitannya dengan Kondisi

dan Kompleksitas Habitat. In Seminar Nasional Perikanan UGM. Yogyakarta.

Roberts, C.M. & R.F.Ormond. 1987. Habitat complexity and coral reef diversity and abundance on Red Sea fringing reefs. Mar Ecol Prog Ser. Pp.41:1-8.

LAMUN Pendahuluan

Ekosistem laut mempunyai potensi besar untuk menyerap CO2 sebagai gas utama penyebab utama pemanasan global yang berimplikasi pada terjadinya perubahan iklim. Salah satu sumberdaya laut yang cukup potensial untuk dapat dimanfaatkan sebagai penyerapan gas CO2 adalah padang lamun yang secara ekologis mempunyai beberapa fungsi penting di daerah pesisir karena padang lamun merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga yang ada di laut yang memiliki peran penting dalam penyerapan karbon di laut juga melalui proses fotosintesis (Kawaroe, 2005 dalam Setiawan, 2012). Lamun adalah sejenis rumput yang hidup di dasar laut adalah anggota tumbuhan berbunga yang telah beradaptasi untuk hidup sepenuhnya di dalam lingkungan air asin. Lamun (seagrass) adalah tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut dangkal (Wood, et. al. 1969). Semua lamun adalah tumbuhan berbiji satu (monokotil) yang mempunyai akar, rimpang (rhizoma), daun, bunga dan buah seperti halnya dengan tumbuhan berpembuluh yang tumbuh di darat (Thomlimson, 1974).

Padang lamun (seagrass bed) adalah hamparan vegetasi lamun yang menutupi suatu area pesisir/laut dangkal yasng terbentuk oleh satu jenis lamun (monospecific) atau lebih (mixed vegetation) dengan kerapatan tanaman yang padat (dense) atau jarang (sparse). Ekosistem lamun (seagrass ecosystem) adalah satu sistem (organisasi) ekologi padang lamun yang di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara komponen abiotik (air dan sedimen) dan biotik (hewan dan tumbuhan)(Askab, 2006). Metode

Alat yang digunakan pada praktikum kali ini meliputi underwater camera,

kertas kalkir, pensil, papan jalan, meteran, dan Log book, dan transek persegi 50x50 cm.

Cara kerja yang dilakukan dilapangan adalah snorkling di sekitar ekosistem padang yang sudah di batasi meteran sebagai batas transek sepanjang 10m, dilanjutkan dengan mengamati morfologi dan mengamati organisme yang berasosiasi dengannya. Data yang didapat dicatat pada kertas kalkir, selanjutnya identifikasi spesies lamun di laboratorium, praktikum tersebut dilaksanakan di Kepulauan Karimunjawa. Pengamatan laboratorium dilakukan di Laboratorium Pengajaran I Fakultas Biologi Unsoed. Preparat yang dimati meliputi data terumbu karang

Hasil

Analisis yang digunakan meliputi analisis Keanekaragaman (H‟), Dominansi (D), Kekayaan Jenis (R), Kemerataan (E), dan INP.

Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus:

Keanekaragaman H‟ = | ∑Pi - ln Pi | Pi =

Ni = jumlah jenis ke –In = ∑ Individu suatu jenis = |∑ Pa + Pb Pa = na = 32 = 0,64 = | ∑ 1 – ln 150 = 1-0 Pb = 18 50 = 0,36 Interpretasi : 0 – 1,5 = Rendah 1,5 – 3,5 = Sedang > 3,5 = Tinggi

Semakin tinggi nilai indeks keaneka ragamannya, maka akan semakin baik ekosistem perairan tersebut.

Dominansi D = (∑Pi2) = Pa2 + Pb2 = 0,642+ 0,362 = 0,4096 + 0,1296 = 0,5392 Interpretasi:

0,00< E≤ 0,50 = Dominansi rendah 0,50< E≤ 0,75 = Dominansi sedang 0,75< E≤ 1,00 = Dominansi tinggi

Semakin tinggi nilai dominansi, maka akan semakin buruk ekosistem perairan tersebut. Kekayaan Jenis R = S – 1 Ln (N) = 2-1 S = Jumlah spesies Ln 50 = 1 3,91 = 0,2556 Interpretasi : < 3,5 = Rendah 3,5 – 5 = Sedang > 5 = Tinggi

Semakin tinggi nilai kekayaan jenis, maka akan semakin buruk ekosistem perairan tersbeut. Kemerataan E = H‟ Hmax= Ln S Hmax = 1 ln S = 1 0,693 = 1,44 Interpretasi: 0 – 0,3 = Rendah 0,3 – 0,6 = Sedang >0,6= Tinggi

Kerapatan Jenis= ∑Individu Spesies X ∑ Luas Petak Ukur Ker. Relatif =Kerapatan Jenis x 100%

∑ Kerapatan Jenis Frek. Jenis = Kemunculan Spesies X

Total Plot

Frek. Relatif = Frekuensi Jenis x 100% ∑ Frekuensi Jenis INP INP = Kr + Fr Kr = KerapatanRelatif Fr = FrekuensiRelatif KerapatanJenis= ∑IndividuSpesies X ∑ Luas PetakUkur KerapatanJenis A = ∑IndividuSpesiesA ∑ Luas PetakUkur = 32 0,75 = 42,667

Kerapatan Jenis B= ∑IndividuSpesies X ∑ Luas PetakUkur = 18

0,75 = 24

Ker. Relatif =Kerapatan Jenis x 100% ∑ Kerapatan Jenis

Ker. Relatif A =Kerapatan Jenis x 100% ∑ Kerapatan Jenis = 42,667 x 100 % 42,667 + 24

= 64,1 %

Ker. Relatif B =Kerapatan Jenis x 100% ∑ Kerapatan Jenis = 24 x 100 %

42,667 + 24 = 35, 9 %

Frek. Jenis = Kemunculan Spesies X Total Plot

Frek. Jenis A = Kemunculan Spesies X Total Plot

= 3 3 = 1

Frek. Jenis B = KemunculanSpesies X Total Plot = 3

3 = 1

Frek. Relatif = FrekuensiJenis x 100% ∑ Frekuensi Jenis

Frek. Relatif A = FrekuensiJenis x 100% ∑ Frekuensi Jenis = 1 x 100 % 2

= 50 %

Frek. Relatif = FrekuensiJenis x 100% ∑ Frekuensi Jenis = 1 x 100 % 2 = 50 % INP INP = Kr + Fr INP A = KrA+ FrA = 64,1 % + 50 % = 114,1 % INPB = KrB+ FrB = 35, 9 % + 50 % = 85,9 %

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa kondisi lamun yang ada di Karimun jawa berada dalam kondisi yang baik, dengan tidak ditemukannya kerusakan yanng berarti bahkan tidak ada.

Metode yang digunakan dalam pengamatan terumbu karang menggunakan metode LIT (line intercept transect) (English et al. 1994). Meteran sepanjang 10 m diletakkan sejajar garis pantai atau tegak lurus garis pantai pada kedalaman 1-5 m, disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang kedalamannya berkisar hingga 10m lebih. Posisi pantai berada di sebelah kiri

Lamun merupakan tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang memiliki kemampuan beradaptasi secara penuh di perairan yang memiliki fluktuasi salinitas tinggi, hidup terbenam di dalam air dan memiliki rhizoma, daun, dan akar sejati. Hamparan vegetasi lamun yang menutupi suatu area pesisir disebut sebagai padang lamun (seagrass bed). Padang lamun merupakan salah satu ekosistem perairan yang produktif dan penting, hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai stabilitas dan penahan sedimen,

mengembangkan sedimentasi, mengurangi dan memperlambat pergerakan gelombang, sebagai daerah feeding, nursery, dan spawning ground, sebagai tempat berlangsungnya siklus nutrient (Kordi, 2011).

Lamun merupakan tumbuhan yang mempunyai pembuluh secara struktur dan fungsinya memiliki kesamaan dengan tumbuhan yang hidup di daratan. Seperti hal nya tumbuhan rumput daratan, lamun secara morfologi tampak adanya daun, batang, akar, bunga dan buah, hanya saja karena lamun hidup di bawah permukaan air, maka sebagian besar lamun melakukan penyerbukan di dalam air. Lamun sebagai tumbuhan berbunga sepenuhnya menyesuaikan diri untuk hidup terbenam dalam laut (Azkab, 2000).

Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

1) Pengamatan lamun di Karimunjawa menggunakan metode LIT (line intercept transect).

2) Kondisi rapatan lamun di karimunjawa adalah cukup baik dengan parameter yang diamati terpantau sedang pada semua parameter.

Daftar Referensi

Azkab, H., M. 2006. Ada Apa dengan Lamun. Jurnal Oseana XXXI (3) : 45 – 55.

Azkab, M.H. (A). 2000. Pedoman Inventarisasi Lamun. Jurnal Oseana, Volume XXIV, Nomor 1, 1999 : 1- 16.

English. S., Wilkinson. C., Baker. V., 1994. Survey Manual For Tropical Marine Resources. ASEAN-Australia Marine Science Project Living Coastal Resources. Australia.

PLANKTON Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Sumber daya perairan indonesia sangat kaya akan hasil-hasil laut terutama ikan. Dalam ekosistem perairan Indonesia juga sangat banyak terdapat plankton. Suatu perairan merupakan suatu ekosistem yang kompleks sekaligus merupakan habitat dari berbagai jenis makhluk hidup, baik yang berukuran besar seperti ikan dan berbagai jenis makhluk hidup berukuran kecil yang hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop (Nugroho, 2006). Salah satu jenis makhluk hidup berukuran kecil adalah Plankton.

Plankton merupakan organisme yang hidupnya

melayang-layang di lautan terbuka. Plankton terdiri dari organisme-organisme yang berukuran kecil (mikroskopik) yang jumlahnya sangat banyak dan mereka ini tidak cukup kuat untuk menahan gerakan air yang begitu besar. Terdapat dua jenis golongan plankton, yaitu dari golongan binatang (zooplankton) dan golongan tumbuh-tumbuhan (fitoplankton). Banyak di antara golongan hewan ini yang merupakan golongan perenang aktif walaupun demikian mereka tetap terombang-ambing oleh arus lautan (Yuliana, 2014).

Tujuan praktikum ini adalah 1) Memahami metode pengambilan sampel plankton. 2) Memahami langkah kerja untuk mengukur dan menghitung kelimpahan plankton, indentifikasi, dan determinasi spesies. 3) Memahami distribusi plankton berdasarkan sampel ruang dan waktu.

Metode

Alat yang digunakan pada praktikum kali ini meliputi plankton net, bucket plankton, stopwatch, GPS, thermometer, botol sampel, logbook, mikroskop, alat tulis, beserta bahan yang digunakan meliputi larutan lugol.

Cara kerja yang dilakukan dilapangan adalah, 1) Plankton net yang

telah terpasang dengan bucket plankton ditarik secara horizontal di badan perairan melalui sisi kapal. 2) Catat posisi awal di GPS pada logbook. 3) Plankton net ditarik selama 5 menit. 4) Plankton net diangkat dari badan perairan, catat posisi akhir di GPS. 5) Pindahkan sampel air yang terdapat didalam bucket ke dalam botol sampel. 6) Sampel plankton ditetesi 3 tetes lugol. 7) Sampel diamati dibawah mikroskop. 8) Amati perbedaan secara umum antara zooplankton dan fitoplankton dan dihitung menggunakan formulasi.

Praktikum tersebut dilaksanakan di Kepulauan Karimunjawa. Pengamatan laboratorium dilakukan di Laboratorium Pengajaran I Fakultas Biologi Unsoed. Preparat yang diamati meliputi sampel air laut yang mengandung plankton.

Analisis yang digunakan meliputi analisis kuantitatif. Plankton diamati dibawah mikroskop perbesaran 100x dengan 5 kali pengambilan sampel air dan diamati jumlah plankton pada tiap sampel air laut. Perhitungan kuantitatif dengan cara menghitung kelimpahan plankton. Hasil

Hasil yang didapat direpresentasikan sebagai berikut.

Pengambilan Sampel Jumlah individu plankton Tetesan 1 1 Tetesan 2 1 Tetesan 3 0 Tetesan 4 1 Tetesan 5 0

Tabel 1. Data kelimpahan Plankton

Perhitungan Kelimpahan Plankton: s= v x t

s= (5 x 1,853) x 12 s= 9,265 x 12 s= 111,18 m/jam

V=πr2 . s V=3,14 x 0,152 x 111,18 V=7,854 m3 N N N= 84,244 Gambar 1. Meringosphaera sp.

Gambar 2. Gonyaulux spinifera

Gambar 3. Metachaos gratum Berdasarkan data diatas, dapat dilihat jarak pengambilan sampel 111,18 m/jam. Total volume sampel 7,854 m3. Nilai kelimpahan yang didapat sebesar 84,244. Hasil dari pengukuran suhu dengan menggunakan thermometer yaitu suhu udara 300C dan suhu air 280C. Kelimpahan merupakan tinggi rendahnya jumlah individu populasi suatu spesies, hal ini menunjukkan besar kecilnya ukuran populasi atau tingkat kelimpahan populasi (Kramadibrata 1996). Kelimpahan plankton sangat dipengaruhi adanya migrasi. Migrasi dapat terjadi akibat dari kepadatan populasi, tetapi dapat pula disebabkan oleh kondisi fisik lingkungan, misalnya perubahan suhu dan arus.

Plankton adalah setiap organisme hanyut (hewan, tumbuhan, archaea, atau

bakteri) yang menempati zona pelagik samudera, laut, atau air tawar. Plankton ditentukan oleh niche ekologi mereka dari pada taksonomi filogenetik atau klasifikasi. Mereka menyediakan sumber makanan penting yang lebih besar, lebih dikenal organisme akuatik seperti ikan dan cetacea. Meskipun banyak spesies planktik (atau bagian plankton lihat di Terminologi) berukuran mikro dalam ukuran, plankton termasuk organisme meliputi berbagai ukuran, termasuk organisme besar seperti ubur-ubur (Nontji, 2002). Walaupun Plankton potensial berbahaya menyebar luas secara geografis dan hal ini mengidentifikasikan adanya kisaran yang luas terhadap toleransi suhu, tetapi spesies alga potensial berbahaya daerah tropik mempunyai toleransi yang rendah terhadap perubahan suhu. Kisaran suhu optimal bagi spesies alga potensial berbahaya adalah 250–300 C dan kemampuan proses fotosintesis akan menurun tajam apabila suhu perairan berada di luar kisaran optimal tersebut (Gosari, 2002).

Menurut Dobson dan Frid (1998) berdasarkan kemampuan mensintesis bahan organiknya, plankton dibagi menjadi 2, yaitu: 1) Phytoplankton atau plankton nabati merupakan golongan plankton yang mempunyai klorofil (zat hijau daun) di dalam tubuhnya. Phytoplankton dapat membuat makanannya sendiri dengan mengubah bahan an-organik menjadi bahan organic melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Kedudukan phytoplankton sebagai produksi primer/ produsen dengan kandungan nutrisi yang tinggi terdiri dari protein, karbohidrat dan lemak serta asam lemak telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan antara lain dalam bidang perikanan, farmasi dan makanan suplemen (Mulyanto, 1992). 2) Zooplankton Menurut Mulyanto (1992), merupakan golongan plankton yang tidak mempunyai zat hijau daun (klorofil) didalam tubuhnya. Zooplankton tidak dapat melakukan fotosintesis atau disebut juga dengan

heterotrof. Zooplankton juga umumya mempunyai sifat fototaksis negatif atau menjauhi sinar matahari. Oleh sebab itu zooplankton dapat bertahan hidup di lapisan perairan yang tidak mendapat cahaya matahari. Dalam suatu perairan, zooplankton berperan sebagai konsumen primer. Keberadaan zooplankton sangat berhubungan erat dengan keberadaan fitoplankton karena zooplankton akan memakan 8 fitoplankton. Zooplankton juga berperan sebagai salah satu pakan alami bagi ikan dalam usaha budidaya ikan.

Menurut Sachlan (1982) berdasarkan daur hidupnya, plankton dibagi menjadi 2, yaitu:1)Holoplankton (plankton permanen) Organisme akuatik yang hidup sebagai plankton selama hidupnya. Misalnya Cyanophyta,Chlorophyta, Diatomae, Euglenophyta dsb. 2) Meroplankton (plankton temporer) Organisme akuatik yang hidup sebagai plankton hanya sebagian dari siklus hidupnya, misalnya selama masa telur atau fase larva yang jika sudah dewasa tidak menjadi plankton lagi. Misalnya Foraminifera, radiolaria, cacing annelida, dan crustacea yaitu udang, copepoda dan cladocera.

Menurut Basmi (1994), ukuran plankton dapat dibedakan menjadi 6, yaitu: 1) Megaplankton: Semua organisme berukuran diatas > 10 mm. 2) Makroplankton: Semua organisme berukuran 1 – 10 mm. 3) Mesoplankton: Semua organisme berukuran 0,5 – 1 mm. 4) Mikroplankton: Semua organisme berukuran 60 – 500 µm. 5) Nanoplankton : Semua organisme berukuran 5 – 60 µm. 6) Ultraplankton : Semua organisme berukuran < 5 µm.

Berdasarkan distribusi ke dalam perairan, plankton dibagi menjadi: 1) Pleuston, organisme yang hidup di laut, sebagian tubuhnya mencul di permukaan air. Mereka kadang dipisahkan sebagai plankton karena distribusinya lebih banyak disebabkan oleh angin dari pada arus, misalnya: Physalia dan Vetella (Cnidania). 2) Neuston, organisme yang hidup

beberapa sampai 10 m pada lapisan permukaan air (serangga dipermukaan air) 3) Plankton Epipelagis, plankton yang hidup kurang dari 100 m di bawah permukaan air pada siang hari. 4) Plankton Mesopelagis, plankton yang hidup antara 300-1000 m di bawah permukaan air pada siang hari. 5) Plankton Bathypelagis, plankton yang hidup antara 1000 m dan 3000 - 4000 m pada siang hari (Sachlan, 1982).

Plankton dapat ditemukan di hampir seluruh habitat perairan dengan kelimpahan dan komposisinya yang bervariasi. Variasi kelimpahan dan komposisinya bergantung pada kondisi suatu lingkungan. Beberapa faktor lingkungan abiotik seperti paramater fisik-kimia (suhu, intensitas cahaya, salinitas, dan pH) merupakan faktor-faktor yang berperan penting dalam menentukan perkembangbiakan zooplankton di perairan. Di samping itu, faktor biotik seperti tersedianya pakan (fitoplankton) dan banyaknya predator serta perilaku jenis-jenis zooplankton dalam bersaing memperebutkan makanan merupakan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kelimpahan dan komposisi jenis-jenis zooplankton itu sendiri (Arinardi, 1997),

Komunitas plankton memiliki kegunaan yang agak berbeda dengan komunitas bentos dalam pengujian kualitas perairan, sesuai dengan habitatnya plankton berguna untuk menguji kualitas lingkungan pada badan air, sedangkan bentos berguna untuk mengetahui kualitas lingkungan pada sedimen (di permukaan atau di dalam). Oleh karenanya pada badan air yang kualitasnya masih baik untuk kehidupan plankton, kadang-kadang sudah buruk untuk kehidupan bentos, karena konsentrasi bahan pencemar umumnya jauh lebih tinggi pada sedimen dari pada badan air. Penggunaan komunitas plankton untuk menguji kualitas perairan lebih mudah dalam hal assay-nya, meskipun memiliki beberapa kelemahan. Kehidupan plankton yang melayang-layang dan terbawa air, menyebabkan pengambilan

data di suatu titik di badan air mengalir (sungai atau saluran), sering tidak mencerminkan kondisi lingkungan pada tempat pengambilan data, akan tetapi menunjukkan kondisi lingkungan sejauh beberapa kilometer ke arah hulu sungai, tergantung kecepatan aliran air. Sehingga keanekaragaman dan kemelimpahan plankton di suatu titik hanya menjelaskan kondisi lingkungan sesaat (Winarno et al, 2000).

Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

1) Pengambilan sampel plankton menggunakan alat Plankton net yang telah terpasang dengan bucket plankton dan ditarik secara horizontal di badan perairan melalui sisi kapal.

2) Nilai kelimpahan yang didapat sebesar 84,244 dengan kecepatan angin sebesar 5 knot dengan suhu udara 300C dan suhu air 280C.

Daftar Referensi

Arinardi, O.H. 1997. Hubungan Antara Kuantitas Fitoplankton dan Zooplankton di Perairan Sebelah Utara Gugus Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Oseanologi Indonesia.

Basmi, J. 1994. Planktonologi: Teknik Menghitung Plankton (Tidak Dipublikasikan). Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor Dobson, M., dan Frid, C. 1998. Ecology of

Aquatic System. Singapore: Addison Wesley Longman.

Gosari, B. 2002. Sripsi Komposisi Jenis Fitoplankton Berbahaya di Sekitar Pelabuhan Soekarno-Hatta. Universitas Hasanuddin. Makasar Kramadibrata, H.I. 1996. Ekologi Hewan.

Bandung: Institut Teknologi Bandung.

Mulyanto. 1992. Manajemen Perairan. Luw-Universitas Brawijaya.

Fisheries Project. Universitas Brawijaya. Malang.

Nontji, A. 2002. Laut Nusantara. Jakarta: Djambatan.

Nugroho, A. 2006. Bioindikator Kualitas Air. Cetakan 1. Jakarta. Universitas Trisakti. hlm. 4-5.

Sachlan, M. 1982. Planktonologi. Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Diponegoro. Semarang. Winarno, K., O.P. Astirin & A.D. Setyawan. 2000. Pemantauan kualitas perairan rawa Jabung berdasarkan keanekaragaman dan kekayaan komunitas bentos. BioSMART 2(1): 40-46.

Yuliana, 2014. Keterkaitan Antara Kelimpahan Zooplankton Dengan Fitoplankton Dan Parameter Fisika – Kimia di Perairan Jailolo, Halmahera Barat. Maspari Journal. Pp. (6)1: 25-30

INVERTEBRATA LAUT Pendahuluan

Invertebrata laut adalah jenis hewan laut yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Hewan yang termasuk invertebrata meliputi semua protozoa, yaitu hewan bersel satu dan sebagian metazoa yaitu hewan bersel banyak. Semua hewan yang tidak memiliki tulang belakang dikelompokkan dalam Invertebrata. Hewan invertebrata ada yang tersusun oleh satu sel (uniselluler) dimana seluruh aktivitas kehidupannya dilakukan oleh sel itu sendiri. Sedangkan hewan invertebrata yang tersusun oleh banyak sel (multiselluler atau metazoa) sel selnya mengalami deferensisasi dan spesialisasi membentuk jaringan dan organ tubuh dan aktivitasnya semakin komplek (Zamani, 2015).

Tujuan praktikum ini adalah untuk mngetahui macam invertebrata laut di perairan Karimunjawa.

Metode

Alat yang digunakan pada praktikum kali ini meliputi alat tulis, papan jalan, kertas kalkir, underwater camera, dan perlangkapan snorkel, beserta bahan yang digunakan adalah invertebrate laut di perairan karimunjawa.

Cara kerja yang dilakukan dilapangan adalah 1) Menentukan stasiun mana yang akan dijadikan lokasi untuk mencari invertebrata laut, 2) lalu invertebrat laut yang ditemukan diambil dan difoto, 3) kemudian diidentifikasi di Laboraturium.

Praktikum ini dilaksanakan di Kepulauan Karimunjawa. Pengamatan laboratorium dilakukan di Laboratorium Sistematika Hewan Fakultas Biologi Unsoed. Preparat yang diamati meliputi Protoreaster nodosus, Holothuria atra, Laganum sp., Diadema setosum, dan Tridacna squamosa.

Hasil

Hasil yang didapat direpresentasikan sebagai berikut.

Gambar 1. Protoreaster nodosus

Gambar 2. Holothuria atra

Gambar 3. Laganum laganum

Gambar 4. Diadema setosum

Gambar 5. Tridacna squamosa Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa hasil invertebrata laut yang ditemukan antara lain, Protoreaster nodosus, Holothuria atra, Laganum sp., Diadema setosum, dan Tridacna squamosa. Menurut Brotowidjoyo (1989), Protoreaster nodosus ermasuk dalam kelas Asteroidea, dimana tubuhnya berbentuk bintang dengan 5 lengan. Berwarna merah tua dan memiliki duri disetiap lengannya

yang berwarna hitam. Pada bagian tengah dorsalnya terdapat anus dan memiliki amburakral dan pedicellaris sebagaia modifikasi duri. Klasifikasinya adalah sebagai berikut: Kingdom : Animalia Phylum : Echinodermata Class : Asteroidea Order : Phanerozonia Genus : Protoreaster

Species : Protoreaster nodosus Teripang bangsa Aspidochirotida sebagaimana teripang pada umumnya, mempunyai tubuh bulat memanjang seperti buah ketimun, tentakel pendek berbentuk perisai (peltate) berjumlah 15 sampai 30, kaki tabung tersusun dalam dua jalur memanjang pada bagian perut (ventral) biasanya disebut sebagai "sol", atau tereduksi dalam bentuk papila atau duri kecil, atau berbentuk bintil yang tersebar di seluruh permukaan tubuh atau tereduksi sama sekali. dalam hal ini permukaan tubuh bisa menjadi kasar atau licin bila disentuh (Aziz, 1995). Identifikasi sampel diawali dengan mengidentifikasi kenampakkan morfologi kemudian dilanjutkan dengan identifikasi anatomi dan terakhir dilakukan identifikasi mikroskopis yaitu dengan melihat tipe spikula dibawa mikroskop (Feryanto et al., 2012).

Klasifikasi Holothuria atra adalah sebagai berikut: Kingdom : Animalia Phylum : Echinodermata Class : Holothuroidea Order : Aspidochirotida Family : Holothuriidae Genus : Holothuria, Species : Holothuria atra

Laganum laganum atau yang biasa dikenal dengan sebutan Sand Dollar merupakan salah satu spesies yang termasuk ke dalam famili Laganidae. Echinoidea ini berbeda dengan yang lainnya karena memiliki tubuh yang pipih, duri yang pendek dan termasuk dalam bulu babi irregularia. Pada sisi aboral, bulu babi ini memiliki struktur

tubuh yang menyerupai asteroidea. Pada sisi oral terdapat mulut yang terletak pada bagian tengah (Triana et al., 2015). Klasifikasi dari biota laut ini, yaitu: Kingdom : Animalia Phylum : Echinodermata Class : Echinoidea Order : Clypeasteroida Family : Laganidae Genus : Laganum

Species : Laganum laganum

Diadema setosum merupakan salah satu Echinoidae yang termasuk dalam famili Diadematidae. Bulu babi ini memiliki dua sisi, yaitu aboral dan oral. Pada bagian aboral terdapat anal ring berwarna jingga dan terdapat warna biru atau hijau pada bagian genital, sedangkan pada bagian oral terdapat mulut. D. setosum merupakan bulu babi regularia karena memiliki tubuh yang membulat secara horizontal (Triana et al., 2015). Klasifikasi dari biota laut ini adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia Phylum : Echinodermata Class : Echinoidea Order : Diadematoida Family : Diadematidae Genus : Diadema,

Species : Diadema setosum

Tridacna squamosa merupakan kelompok moluska bercangkan ganda yang hidup di perairan tropis. Kima memiliki ukuran yang besar, sehingga biota ini sering disebut kerang raksasa (giant clam) dan memiliki mekanisme makan yang sangat spesial. Organ utama dari morfologi kima adalag cangkang, mantel, penyedot (siphon), kelenjar byssus dan benang byssal. Mantelnya memiliki sistem sirkulasi kgusus yang menjadi tempat tinggal bagi zooxanthellae dan merupakan dinoflagellata dari Genus Symbidinium (Kumayanjati, 2015).

Klasifikasi dari biota laut ini adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia Phylum : Mollusca

Class : Bivalvia Order : Cardiacea Family : Tridacnidae Genus : Tridacna

Species : Tridacna squamosa Menurut Triana et al. (2015), Proses identifikasi dilakukan dengan cara mengamati morfologi sampel secara langsung Pengamatan karakter morfologi seperti bentuk kaki tabung dan jumlah lengan untuk kelas Asteroidea, bentuk lengan dan tentacle scale untuk kelas Ophiuroidea, keberadaan anus dan bentuk ambulakral untuk kelas Echinoidea dapat mengacu pada buku kunci identifikasi Monograph of Shallow Water Indo-West Pacific Echinoderms (Clark dan Rowe 1971) dan Sypnotic Keys to The Genera of Ophiuroidea (Fell 1960).

Secara ekologi fauna Echinodermata berperan sangat penting dalam ekosistem terumbu karang, terutama dalam rantai makanan (food web), karena biota tersebut umumnya sebagai pemakan detritus dan predator Birkeland. Salah satu contoh jenis asteroid umumnya sebagai fauna predator, yaitu jenis Acanthaster planci yang merupakan sebagai pemangsa polip karang. Sedangkan jenis Ophiuroidea (Ophiarachna incrassata) dan Holothuroidea (Holothuria atra) adalah sebagai pemakan detritus, tapi ada beberapa jenis echinoid adalah herbivora (Yusron, 2009). Menurut Braley (1992) kerang Tridacninae merupakan biota yang berperan sebagai biofilter alami, dimana mereka mampu menyaring amonia dan nitrat terlarut dalam air laut untuk kebutuhan zooxanthellae akan nitrogen bagi proses pertumbuhannya.

Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa macam invertebrate laut yang ditemukan di perairan Karimunjawa adalah Protoreaster nodosus, Holothuria atra, Laganum sp., Diadema setosum, dan Tridacna squamosa

Daftar Referensi

Aziz, A. 1995. Beberapa Catatan Tentang Teripang Bangsa Aspidochirotida. Oseana, 20(4), pp. 11-23.

Braley, R.D. 1992. The Giant Clam: Hatchery and Nursery Culture Manual. Canberra: Australian Center for International Agriculturar Research (ACIAR).

Brotowidjoyo, M. D. 1989. Zoologi Dasar. Jakarta: Erlangga.

Feryanto, O., Retno, H., & Delianis, P. 2012. Identifikasi Teripang Holothuria atra Dengan Menganalisanya Berdasarkan Morfologi, Anatomi dan Tipe Spikula. E-Journal Undip, 2(1), pp. 1-6.

Kumayanjati, B. 2015. Kima Biota Eksotik Perairan Indo-Pasifik. Oseana, 10(4), pp. 11-21.

Triana, R., Dewi, E., & Indra, B. V. 2015. Identifikasi Echinodermata di selatan Pulau Tikus, Gugusan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. PROS SEM NAS MASY BIODIV INDON, 1(3), pp. 455-459.

Yusron, E. 2009. Keanekaragaman Jenis Echinodermata Di erairan Teluk Kuta, NTB. Makara Sains, 13(1), pp. 45-49.

Zamani, N. 2015. Kondisi Terumbu Karang dan Asosiasinya Dengan Bintang Laut (Linckia laevigata) di Perairan Pulau Tunda, Kabupaten Seram, Provinsi Banten. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, 6 (1) : 1-10.