BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gerakan Sosial Baru dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Gerakan sosial baru merupakan sebuah struktur jejaring banyak pemikiran yang merupakan produk transformasi mendalam gerakan sosial di era post—

industry atau dapat dikatakan gerakan transasional. Gerakan ini menyuarakan,

mengarah dan berjuang bagi isu-isu kemanusiaan dan isu-isu yang berhubungan dengan kondisi mendasar keberadaan manusia serta keberadaan yang layak di masa depan (Melucci dalam Singh, 2002). Gerakan sosial baru berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang terkait dengan perdamaian, perlucutan senjata, polusi nuklir, perang nuklir; yang berhubungan dengan ketahanan planet, ekologi, lingkungan; dan hak-hak manusia. Karenanya sejumlah tujuan dan targetnya berlokasi di wilayah lintas masyarakat kemanusiaan global.

Kebanyakan gerakan sosial baru memberi perhatian konsepsi ideologis mereka pada asumsi bahwa masyarakat sipil tengah meluruh dimana ruang sosialnya mengalami penciutan dan yang ’sosial’ dari masyarakat sipil tengah digerogoti oleh kemampuan kontrol negara. Ekspansi negara dalam panggung kontemporer ini, bersesuain dengan ekspansi pasar. Negara dan pasar dilihat sebagai dua institusi yang sedang menerobos masuk ke dalam nyaris seluruh aspek kehidupan warga. Sehingga gerakan sosial ini berusaha menyerukan sebuah kondisi yang adil dan bermartabat bagi konsepsi kelahiran, kedewasaan, dan reproduksi makhluk manusia yang kreatif dan berseiring dengan alam (Singh, 2002).

Gerakan sosial baru secara radikal mengubah paradigma Marxis yang menjelaskan konflik kontradiksi dalam istilah ’kelas’ dan konflik kelas. Pikiran akademisi kiri menyajikan gugatan pada sistem paparan marxis materialis tentang gerakan dan perubahan dalam masyarakat (Martin, 2001). Gugatan ini muncul akibat dari disingkirkannya isu-isu gender, ekologi, ras, kesukuan, dsb.

Latar belakang kelas tidak menentukan aktor ataupun penopang aksi kolektif, hal ini sesuai dengan pendapat Melucci dikutip Martin (2001) dimana

gerakan sosial baru lebih didasarkan kepada identitas yang melekat bukan sistem kelas. gerakan sosial baru pada umumnya mengabaikan model organisasi serikat buruh dan model politik kepartaian.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Taurine dikutip Sztompka (2004) ciri-ciri gerakan sosial baru adalah :

1. Terfokus pada isu, kepentingan, dan bidang-bidang pertentangan sosial baru, sebagai reaksi invasi politik, ekonomi, ekologi, teknologi, dan birokrasi dalam seluruh sektor kehidupan manusia. Konsentrasi gerakan ini terfokus pada kualitas, identitas kelompok, dll.

2. Keanggotaanya tidak dikaitkan dengan kelas khusus tertentu tetapi lebih saling berpotongan dengan pembagian kelas tradisional, mengungkap masalah penting yang dihadapi anggota berbagai kelas yang berlainan.

3. Organisasi gerakannya terdesentralisir dengan jaringan kerja yang meluas dan longgar, tidak kaku, dan hierarkis.

Pada tahap tertentu gerakan sosial baru, dimana gerakan tersebut memiliki rentang yang luas dalam jumlah anggota hingga jutaan (yang tentunya memiliki derajat pengorganisasian yang relatif tinggi membentuk suatu institusi yang mampu mengakomodir proses gerakan sosial itu sendiri. Menurut Tindall (2002), organisasi gerakan sosial baru (new social movement organization) adalah organisasi yang didirikan dalam rangka membangun gerakan sosial dan berbeda-beda derajat formalitasnya dan bentuk institusinya. Organisasi ini merupakan aktor utama dalam gerakan sosial kontemporer (”organization which are

dedicated to fostering social change, and which may vary in the degree to which they are formalized and institutionalized-are key actors in contemporary social movement”).

LSM sebagai lembaga yang menyuarakan hati nurani maupun aspirasi dari masyarakat dapat dikatakan sebagai wujud dari organisasi gerakan sosial baru apabila LSM tersebut mengangkat dan memperjuangkan isu-isu kontemporer, karena LSM bukan bagian dari organisasi pemerintah serta didirikan bukan sebagai hasil dari persetujuan pemerintah namun lahir dari individu-individu yang

memiliki kesepahaman atas cita-cita yang ingin mereka capai. LSM difahami sebagai organisasi gerakan sosial yang menjadi pelopor terciptanya gerakan sosial baru untuk perubahan sosial.

Pada tahun 1978 Dr. Sarino Mangunpranoto pada pertemuan antar organisasi non-pemerintahan yang bergerak di bidang pembangunan pedesaan di Ungaran mengusulkan untuk mengganti istilah NGO (Non Goverment

Organization) atau ORNOP (Organisasi Non-Pemerintah) menjadi LSM

(Lembaga Swadaya Masyarakat). Istilah LSM kemudian berubah menjadi Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Widjanarko,2002). Namun pada tingkat internasional, istilah NGO masih dipakai dan lebih dipahami ( Saragih dikutip Sari, 2004).

Morris dikutip oleh Jallal (2001) mengungkapkan lima karakteristik LSM sebagai berikut :

1. Terorganisasi, sampai derajat tertentu memiliki bentuk organisasional, 2. Privat, secara kelembagaan terpisah dari pemerintah,

3. Nonprofit, keuntungan yang diperoleh dikembalikan untuk mencapai misi yang telah ditentukan,

4. Memerintah diri sendiri, memiliki aparat internal sendiri, dan 5. Voluntari, melibatkan diri dalam partisipasi sukarela yang berarti.

Undang-undang RI No.4 tahun 1982 menegaskan keberadaan LSM di Indonesia, isi dari undang-undang ini menyebutkan bahwa LSM sebagai organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri, di tengah masyarakat, dan berminat, serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Dan Inmendagri No. 8/1990, menyebutkan LSM sebagai organisasi.lembaga yang dibentuk masyarakat secara sukarela atas kehendak sendiri dan bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat (Paramitha,2001).

2.2 Budaya Organisasi

2.2.1 Konsep Budaya Organisasi

Budaya telah menjadi konsep penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia untuk waktu yang lama. Budaya adalah suatu pola semua susunan, baik material maupun perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai suatu cara yang telah terorganisasi, mengandung unsur kepercayaan, norma, nilai-nilai budaya implisit, yang berguna dalam memecahkan masalah-masalah para anggotanya serta ketentuan-ketentuan yang mendasar dan mengandung suatu perintah (Koentjaraningrat, 2002).

Organisasi sebagai struktur koordinasi formal yang melibatkan dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bersama memiliki suatu budaya yaitu budaya organisasi. Karena dalam mencapai tujuan bersama, setiap organisasi memiliki suatu sistem yang mengandung unsur norma dan nilai yang berguna dalam mengatur setiap kegiatan yang dilakukan anggotanya agar berjalan sesuai dengan visi maupun misi organisasi. Sistem tersebut dipelajari, dimiliki bersama, diikuti oleh setiap sub-organisasi dan para anggota organisasi itu sendiri, dan mereka yang berada dalam hirarkhi organisasi serta diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, budaya organisasi dapat dikatakan sebagai suatu budaya.

Dalam beberapa literatur (Moeljono dan Robbins) pemakaian istilah

corporate culture biasa diganti dengan istilah organization culture. Kedua istilah

ini memiliki pengertian yang sama. Karena itu dalam penelitian ini kedua istilah tersebut digunakan secara bersama-sama, dan keduanya memiliki satu pengertian yang sama.

Sebagaimana definisi budaya organisasi yang dikemukakan oleh Moeljono (2003), ia menyatakan bahwa budaya organisasi atau budaya manajemen atau juga dikenal dengan istilah budaya kerja merupakan nilai-nilai dominan yang disebar luaskan didalam organisasi dan diacu sebagai filosofi kerja karyawan.

Robbins(2002) mendefinisikan budaya organisasi (organizational culture) sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lain. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa sistem pemaknaan bersama ini merupakan seperangkat karakter kunci dari nilai-nilai organisasi ("a system of shared meaning held by

members that distinguishes the organization from other organization. This system of shared meaning is, on closer examination, a set of key characteristics that the organization values"). Sedangkan menurut Ardana dkk (2008), budaya organisasi

adalah sistem makna dan keyakinan bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang menentukan cara mereka bertindak.

Menurut Robbins dan Coulter (dikutip Ardana dkk, 2008) yang paling efektif dalam meneruskan budaya organisasi adalah melalui :

1. Cerita, cerita-cerita ini khususnya berisi dongeng suatu peristiwa mengenai pendiri organisasi, pelanggaran peraturan dan mengatasi masalah organisasi 2. Ritual, merupakan deretan berulang kegiatan yang mengekspresikan dan

memperkuat nilai-nilai utama organisasi itu serta menunjukan tujuan organisasi.

3. Lambang materi, merupakan atribut fisik pada suatu budaya organisasi yang dapat diamati, seperti pakaian seragam.

4. Bahasa, merupakan cara untuk mengadakan identifikasi anggota suatu budaya atau anak budaya dengan munculnya istilah-istilah khas untuk menggambarkan sesuatu. Dengan mempelajari bahasa ini, anggota membuktikan penerimaan mereka akan budaya itu.

2.2.2 Fungsi dan Manfaat Budaya Organisasi

Budaya organisasi sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lain, memiliki fungsi dan manfaat yang nyata bagi kehidupan suatu organisasi. Pertama, budaya mempunyai peran pembeda. Hal itu berarti bahwa budaya organisasi menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan

organisasi lain karena sifat budaya itu unik. Kedua, menumbuhkan komitmen terhadap organisasi pada diri setiap individu yang tergabung dalam organisasi. Ketiga, membantu individu dalam membentuk identitas diri. Keempat, budaya organisasi berfungsi sebagai perekat sosial dalam mempersatukan unsur-unsur yang terdapat didalamnya sekaligus berfungsi pula sebagai kontrol atas perilaku para anggota.

Menurut Susanto (1997) manfaat dan fungsi budaya organisasi adalah menekan tingkat “turn over” anggotanya. Ini dapat dicapai karena budaya organisasi mendorong anggotanya memutuskan untuk tetap berkembang bersama organisasi dan sebagai cara bagi untuk menunjukan ciri khas yang dimiliki oleh organisasi kepada pihak eksternal, tentang keberadaan organisasi ditengah-tengah organisasi yang ada di masyarakat. Selain itu, menurut Robbins (2002), terdapat sejumlah peranan penting yang dimainkan oleh budaya organisasi, yaitu :

a) Membantu menciptakan rasa memiliki jati diri bagi anggota; b) Mengembangkan keikatan pribadi dengan organisasi;

c) Membantu stabilisasi organisasi sebagai suatu sistem sosial;

d) Menyajikan pedoman perilaku, sebagai hasil dari norma-norma perilaku yang sudah terbentuk.

2.3 Framing

2.3.1 Konsep Framing

Frame adalah sebuah skema interpretasi, dimana gambaran dunia yang

dimasuki seseorang diorganisasikan sehingga pengalaman tersebut menjadi punya arti dan bermakna (Goffman dikutip Yanto,2002). Menurut Pan dan Kosicki (dikutip Yanto,2002), terdapat dua konsepsi dari framing yang sailng berkaitan. Pertama, dalam konsepsi psikologi. Framing dalam konsepsi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya.

Framing berkaitan dengan struktur dan proses kognitif, bagaimana seseorang

teori yang berasal dari bidang keilmuan psikologi yang menjelaskan mengenai bagaimana seseorang menggunakan struktur kognitifnya dalam memandang dunia : seseorang, lingkungan dan peristiwa dalam pandangan atau perspektif tertentu. Skema dapat menimbulkan efek yang kuat pada tiga proses dasar: perhatian atau atensi (attention), pengodean (encoding), dan mengingat kembali (retrival) (Baron dan Donn,2003). Frame menawarkan penafsiran atas berbagai realitas sosial yang berlangsung setiap hari.

Kedua dalam perspektif sosiologis, frame berfungsi membuat realitas menjadi teridentifikasi, dipahami dan dimengerti dengan label tertentu. Menurut Goffman dikutip Yanto (2002), frame secara aktif mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan pengalaman hidup seseorang agar orang tersebut dapat memahaminya.

Menurut Snow dikutip Klandermans dan Suzanne (2002), frame merupakan interpretative schemata yang membuat partsipan dalam menempatkan, menerima dan melabeli suatu hal. Oleh karena itu Klandermans dan Suzanne (2002) berpendapat bahwa frame memiliki elemen-elemen yang terdiri dari : a. Frame memiliki content.

b. Frame merupakan struktur kognitif atau skema.

c. Frame terdapat pada diri individu maupun lingkungan sosialnya. Frame merupakan skema kognitif seorang individu, skema ini berguna dalam membangun aksi kolektif apabila individu tersebut berbagi skema yang ia miliki kepada individu lain yang memiliki skema yang sama dalam suatu aksi yang memiliki suatu pola.

d. Frame merupakan struktur kognitif seseorang dan hasil pengembangan proses kognitif. Berdasarkan hal ini, penelitian mengenai framing dapat dibagai menjadi dua tipe yaitu : (1) memandang framing sebagai suatu kegiatan penting dalam mengembang pergerakan dengan menyebarkannya melalui

frame aligment processes, dan (2) memandang frame sebagai content dan

struktur, yang mengungkapkan intrepertasi partisipan ataupun pemimpinnya mengenai suatu hal dalam suatu waktu.

e. Frame are based on text, frame dalam konteks ini dapat ditemukan dalam

dokumen tertulis, komunikasi verbal yang terdiri dari percakapan, pidato, slogan, lagu, representasi secara visual yang terdiri dari gambar, ilustrasi kartun dan gabungan dari ketiganya. Sehingga frame biasanya dapat ditemukan melalui wawancara partisipan, analisa dokumen, pidato, slogan, dan lagu.

Menurut Charlotte dikutip oleh Klandermans dan Suzanne (2002) elemen-elemen frame di dalam suatu media komuniasi terdiri dari :

a. Isu utama,

b. Solusi yang ditawarkan dalam frame atau diagnosis dan prognosis,

c. Simbol-simbol yang digunakan seperti gambar-gambar, metamorfosa, contoh sejarah, steriotip, dan catch phrase,

d. Argumen pendukung,

Menurut Robert N. Entman (dikutip Yanto, 2002), framing merupakan proses seleksi bagi berbagai realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu menonjol dibandingkan aspek lain. Sedangkan menurut William A. Gamson (dikutip Yanto, 2002), framing merupakan suatu cara menyampaikan gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa. Cara menyampaikan gugusan ide tersebut terbentuk dalam sebuah kemasan (package), kemasan tersebut merupakan skema atau struktur pemahaman yang digunakan oleh seorang individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ingin disampaikan, serta menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima.

2.3.2 Frame Gerakan sosial

Menurut Gamson dikutip Yanto (2002), gerakan sosial membutuhkan tiga

frame atau bingkai yaitu :

1. Agregate frame adalah proses pendefinisian isu sebagai masalah sosial. Bagaimana individu yang mendengar frame atas peristiwa tersebut sadar bahwa isu tersebut adalah masalah bersama yang berpengaruh bagi setiap individu.

2. Consensus frame adalah proses pendefinisian yang berkaitan dengan masalah sosial hanya dapat diselesaikan oleh tindakan kolektif. Frame konsensus ini mengkonstruksi perasaan dan identifikasi dari individu untuk bertindak secara kolektif.

3. Collective action frame adalah proses pendefinisian yang berkaitan dengan kenapa dibutuhkan tindakan kolektif, dan tindakan kolektif apa yang seharusnya dilakukan. Frame ini dikonstruksi oleh tiga elemen. (1) injustice

frame, frame ini menyediakan alasan mengapa kelompok tersebut harus

bertindak sesegera mungkin, sedangkan menurut Taylor (2000) the injustice

element refers to the moral outrage activists expound through their political consciousness. This moral indignation is more than a straightforward cognitive or intellectual judgment about equity or justice, it is emotionally charged, (2) agency frame, frame ini berhubungan dengan pembentukan

konstruksi siapa kawan siapa lawan, siapa pihak kita dan siapa pihak mereka, dan menurut Taylor (2002) Agency refers to individual and group efficacy,

that is, the sense of empowerment activist feel. Empowered activist or those exercising agency feel they can alter condition and policies, dan (3) Identity frame, frame ini tidak hanya memperjelas siapa kita dan siapa mereka,

melainkan juga mengidentifikasi bahwa kita berbeda dengan mereka.

2.4 Identitas Kolektif

Menurut Scott A. Hunt (dalam Larana dkk,1994) terdapat tiga pendekatan dalam menganalisis proses pembentukan identitas yaitu : (1) pendekatan yang

mengatakan bahwa identitas merupakan produk biologi, psikologi dan struktur sosial, (2) pendekatan perubahan sosial, perubahan sosial dapat berpengaruh terhadap pembentukan identitas seseorang, dan (3) pendekatan interaksional, dalam pendekatan ini melihat bahwa identitas merupakan hasil proses interaksi.

Dalam gerakan sosial terdapat perkembangan pemaknaan bersama mengenai nilai-nilai yang dipahami maupun disepakati oleh setiap individu yang berpastisipasi dalam gerakan sosial tersebut. Alberto Melucci (dalam Larana dkk, 1994) memperkenalkan konsep identitas kolektif (collective identity) merujuk kepada konsep pemaknaan bersama. Menurutnya identitas kolektif merupakan hasil proses interaksi dan pemaknaan bersama antara beberapa individu atau dalam suatu kelompok mengenai peluang maupun hambatan yang dihadapi dalam menuju aksi kolektif (“ an interactive and shared definition produced by several

individuals (or groups at a more complex level) and concerned with the orientations of action and the field of opportunities and constrain offered to collective action”) . Pemaknaan bersama ini berkembang melaui proses interaksi

antara individu. Menurut Melucci, identitas kolektif memberikan aktor yang turut serta dalam gerakan sosial suatu cognitive frameworks yang membantu aktor tersebut dalam menilai kondisi lingkungannya dan memperhitungkan keuntungan maupun kerugian dari setiap tindakan yang mereka akan lakukan. Blumer dalam Larana (1994) mengaitkan esprit de corps, moral, solidaritas, dan ideologi dalam hal konstruksi identitas.

Verta Taylor dan Nancy Whittier (dalam Larana dkk, 1994) memberikan pandangan yang berbeda mengenai identitas kolektif, menurut mereka identitas kolektif merupakan pemaknaan bersama yang terdapat di dalam suatu kelompok (group) yang berasal dari ketertarikan yang sama akan suatu hal dan solidaritas yang dibangun bersama. Mereka berpendapat bahwa terdapat tiga faktor yang berpengaruh dalam proses pembentukan identitas kolektif yaitu :

1. the creation of socially constructed boundries that insulate and differentiate a category of persons from the dominant society,

2. the development of consciousness that presumes the existence of socially constituted criteria that account for a group’s structural position,

3. The valorization of a group’s essential differences through the politicization of

everyday.

Menurut Jasper dikutip oleh Polletta dan James (2002) identitas kolektif yang melekat pada seseorang yang turut serta dalam suatu gerakan sosial dapat dilihat melalui tiga jenis identitas yang melekat pada dirinya. Pertama identitas aktivis, indentitas ini dapat dilihat dari sejarah aktifitas politiknya atau sejarah orang tersebut sebelum ia bergabung dengan suatu organisasi gerakan sosial yang lebih luas dari suatu gerakan itu sendiri, misalnya ketika orang tersebut menyebut dirinya sebagai aktivis lingkungan.

Kedua identitas organisasi, identitas yang melekat pada seseorang ketika ia bergabung dengan suatu organisasi. Dan yang terakhir identitas taktis, identitas ini menunjukan gaya aksi tertentu yang ia percaya dan anut. Ketiga jenis identitas ini dapat terbentuk sebelum maupun sesudah ia bergabung dengan suatu gerakan sosial.

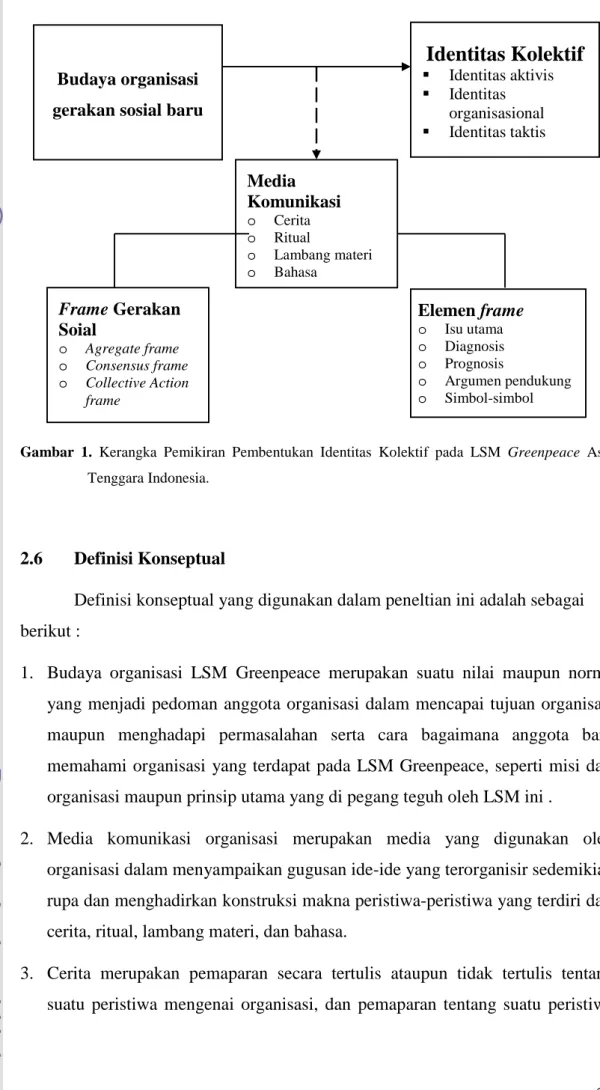

2.5 Kerangka Pemikiran Konseptual

Budaya organisasi menurut George C. Homans (Hersey dan Kenneth, 1982), merupakan hasil dari penyatuan pandangan dari individu atau anggota di dalam organisasi itu. Karena suatu organisasi agar dapat bertahan memerlukan tiga unsur sosial yaitu aktivitas, interaksi, dan sentimen dari anggotanya. Aktivitas adalah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh anggotanya, interaksi adalah perilaku yang terjadi di antara orang-orang dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan sentimen adalah sikap yang terbentuk di antara orang-orang dan dalam kelompok. Ketiga unsur ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Beragamnya karakteristik individu serta saling terkaitnya tiga unsur sosial dalam suatu organisasi, sehingga organisasi membutuhkan wadah yang mampu meyatukan pandangan yang akan berguna untuk mencapai misi dan tujuan organisasi tersebut agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

Dalam penelitian gerakan sosial baru, budaya organisasi diasumsikan sebagai budaya yang mampu mengkonstruksi identitas kolektif pada individu yang bergabung dengan organisasi gerakan sosial baru. Melalui budaya ini, individu mampu mengkonstruksi kemudian memaknai suatu fakta atau peristiwa yang berlaku sesuai konteks tertentu. Identitas kolektif merupakan suatu daya nalar individu, moral, hubungan emosional antara individu dengan organisasi, kategori, komunitas atau practice. Identitas ini terbentuk akibat interaksi individu dengan budaya suatu pergerakan sosial. Identitas kolektif yang melekat pada anggota dari organisasi gerakan sosial baru dapat dilihat dari tiga identitas yang melekat pada anggota tersebut, yang terdiri dari identitas aktivis, identitas organisasi dan identitas taktik.

Budaya organisasi sebagai suatu hasil penyatuan pandangan, dapat dikatakan sebagai konsensus yang dibentuk oleh anggotanya. Menurut Stuart Hall (dikutip Yanto, 2002), konsensus merupakan hasil share pengetahuan individu-individu yang berada dalam suatu komunitas sehingga menghasilkan suatu peta pemaknaan (maps of meaning) yang dimaknai bersama oleh anggota komunitas tersebut, peta maknaan ini dapat berupa misi dari organisasi itu sendiri. Proses penyebarluasan peta pemaknaan (maps of meaning) dapat dilakukan melalui suatu media komunikasi berupa cerita, ritual, lambang materi dan bahasa yang terdapat pada suatu organisasi. Media komunikasi tersebut memuat nilai-nilai maupun skema-skema yang memperlihatkan pandangan organisasi akan suatu fakta maupun peristiwa.

Skema tersebut digunakan oleh organisasi dalam membingkai suatu realitas dan menyajikannya dalam proses pemikiran individu. Sebuah realitas dapat dibingkai dan dimaknai secara berbeda oleh setiap individu. Dalam gerakan sosial, skema tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah frame, karena dalam perspektif frame ini berperan dalam mengorganisasikan pengalaman dan petunjuk tindakan, baik secara individu maupun kolektif (Goffman dikutip Yanto,2002). Dalam pemahaman ini, frame tentu saja berperan dan menjadi faktor yang menentukan dalam partisipasi gerakan sosial.

tersebut dapat berperilaku sejalan dan tidak melenceng dari tema ’gerakan’. Dalam konteks gerakan sosial, pembentukan karakter atau identitas merupakan bagian dari collective action frame (Gamson dikutip Yanto, 2002) menghasilkan suatu identitas kolektif yang tidak hanya memperjelas siapa kita dan siapa mereka, melainkan juga mengidentifikasi bahwa kita berbeda dengan mereka serta memberikan energi positif pada anggota lain (Polletta dan James, 2001). Menurut mereka identitas kolektif dapat ditunjukan oleh cultural materials, seperti nama, narasi, simbol, gaya bahasa, ritual, baju,dll. Pada tingkat individu identitas kolektif dapat dilihat tiga jenis identitas yang melekat pada dirinya, yang terdiri dari identitas aktivis, identitas organisasional dan identitas taktis

Framing menyediakan alat bagaimana suatu peristiwa dibentuk dan dikemas dalam kategori tertentu, sehingga dapat dikatakan framing menolong individu dalam memproses informasi ke dalam kategori yang dikenal dan citra tertentu (Hanson dikutip Yanto,2002). Pada dasarnya dalam suatu media komunikasi, frame dapat dilihat sebagai sebuah content terdiri dari elemen-elemen

frame, elemen-elemen tersebut terdiri dari frame yaitu isu utama, diagnosis,

prognosis, dan argumen pendukung. Menurut Gamson (dikutip Yanto,2002), gerakan sosial membutuhkan tiga frame atau bingkai yaitu agregate frame,

consensus frame, dan collective action frame.

Sehingga dapat dikatakan bahwa media komunikasi dalam organisasi sebagai suatu framing seperti aksi-aksi yang mereka lakukan, buku yang diterbitkan, maupun aktifitas lainnya, karena media komunikasi tersebut memuat

frame gerakan sosial yang mempengaruhi cara pandang seorang individu dalam

mengkontruksi suatu fakta atau peristiwa, dan membentuk suatu identitas kolektif.

.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pembentukan Identitas Kolektif pada LSM Greenpeace Asia

Tenggara Indonesia.

2.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual yang digunakan dalam peneltian ini adalah sebagai berikut :

1. Budaya organisasi LSM Greenpeace merupakan suatu nilai maupun norma yang menjadi pedoman anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi maupun menghadapi permasalahan serta cara bagaimana anggota baru memahami organisasi yang terdapat pada LSM Greenpeace, seperti misi dari organisasi maupun prinsip utama yang di pegang teguh oleh LSM ini .

2. Media komunikasi organisasi merupakan media yang digunakan oleh organisasi dalam menyampaikan gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang terdiri dari cerita, ritual, lambang materi, dan bahasa.

3. Cerita merupakan pemaparan secara tertulis ataupun tidak tertulis tentang suatu peristiwa mengenai organisasi, dan pemaparan tentang suatu peristiwa

Budaya organisasi gerakan sosial baru

Media Komunikasi o Cerita o Ritual o Lambang materi o Bahasa

Identitas Kolektif

§ Identitas aktivis § Identitas organisasional § Identitas taktis Frame Gerakan Soial o Agregate frame o Consensus frame o Collective Action frame Elemen frame o Isu utama o Diagnosis o Prognosis o Argumen pendukung o Simbol-simbolataupun fakta yang berfungsi dalam menyampaikan informasi, moral, nilai-nilai yang mampu memberi semangat anggota dan bersifat meyakinkan. 4. Ritual adalah deretan berulang kegiatan yang mengungkapkan dan

memperkuat nilai-nilai utama organisasi itu, tujuan apakah yang paling penting, serta berguna dalam menciptakan aturan, kejelasan, memprediksi, terutama mengenai masalah-masalah penting, serta ritual dapat dikatakan sebagai suatu aktifitas yang bermafaat dalam proses sosialisasi, stabilisasi, mengurangi kecemasan dan kerasayan, dan menyampaikan pesan-pesan kepada anggotanya.

5. Lambang materi adalah simbol-simbol bermakna yang terdapat dalam organisasi, seperti pakaian Greenpeace dan pakaian Greenpeace yang bertema anti-batubara.

6. Bahasa adalah cara untuk mengadakan identifikasi anggota suatu budaya atau anak budaya. Dengan mempelajari bahasa ini, anggota membuktikan penerimaan mereka akan budaya itu. Dalam organisasi bahasa dapat dilihat melalui bahasa ataupun istilah-istilah yang digunakan oleh anggota organisasi dalam aktifitas keorganisasiannya. Istilah-istilah tersebut dapat dikatakan sebagai suatu metafora yang mampu menekan isu yang kompleks menjadi gambaran yang memudahkan anggotanya dalam memahami dan mempengaruhi tingkah laku, penilaian dan tindakan.

7. Frame adalah sebuah skema interpretasi yang membuat realitas menjadi teridentifikasi, dipahami dan dimengerti dengan label tertentu, yang dapat dipandang sebagai suatu content dan struktur.

8. Isu utama adalah hal utama yang menjadi fokus pembahasan pada suatu frame ataupun media komunikasi yang terdapat pada budaya organisasi LSM Greenpeace.

9. Diagnosis frame merupakan frame yang berisi identifikasi dari suatu peristiwa atau kondisi yang dianggap sebagai suatu permasalahan dan perlu diperbaiki serta menunjukan pihak-pihak yang dianggap sebagai penyebab

timbulnya permasalahan tersebut. (Snow dan Benford dalam Larana dkk, 1994)

10. Prognosis frame menunjukan rencana yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada diagnostic frame, kemudian menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang mereka anggap terkait, serta target atau capaian, strategi, dan taktik yang digunakan. (Snow dan Benford dalam Larana dkk, 1994)

11. Argumen pendukung adalah pendapat-pendapat yang dapat mendukung suatu pernyataan, terutama latar belakang munculnya permasalahan, akibat yang akan timbul apabila hal-hal yang terdapat pada frame berjalan serta agumen ini memiliki daya tarik dan hubungan dengan nilai-nilai budaya yang lebih luas. (Ryan dalam Klandermans dan Suzanne, 2002)

12. frame gerakan sosial merupakan frame yang berperan dalam memobilisasi individu agar aktif dan masuk kedalam kelompok. Frame tersebut terdiri dari aggregate frame, consensus frame, dan collective action frame.

13. Agregate frame adalah proses pendefinisian isu sebagai masalah sosial. Bagaimana individu yang mendengar frame atas peristiwa tersebut sadar bahwa isu tersebut adalah masalah bersama yang berpengaruh bagi setiap individu.

14. Consensus frame adalah proses pendefinisian yang berkaitan dengan masalah sosial hanya dapat diselesaikan oleh tindakan kolektif. Frame konsensus ini mengkonstruksi perasaan dan identifikasi dari individu untuk bertindak secara kolektif.

15. Collective action frame adalah proses pendefinisian yang berkaitan dengan kenapa dibutuhkan tindakan kolektif, dan tindakan kolektif apa yang seharusnya dilakukan. Frame ini dikonstruksi oleh tiga elemen. (1) injustice

frame, frame ini menyediakan alasan mengapa kolompok tersebut harus

bertindak sesegera mungkin karena frame ini menyentuh sisi moral aktivis sehingga memacu mereka untuk segera bertindak , (2) agency frame, frame ini berhubungan dengan pembentukan konstruksi siapa kawan siapa lawan,

siapa pihak kita dan siapa pihak mereka, dan (3) Identity frame, frame ini tidak hanya memperjelas siapa kita dan siapa mereka, melainkan juga mengidentifikasi bahwa kita berbeda dengan mereka.

16. Identitas kolektif adalah merupakan pemaknaan bersama yang terdapat di dalam suatu kelompok (group) yang berasal dari ketertarikan yang sama akan suatu hal dan solidaritas yang dibangun bersama. Identitas ini dapat ditunjukan melalui cultural materials, seperti narasi, simbol, ritual, baju.

17. Identitas aktivis adalah identitas yang terbentuk dari sejarah aktivitas politiknya atau sejarah orang tersebut sebelum ia bergabung dengan suatu organisasi gerakan sosial yang lebih luas dari suatu gerakan itu sendiri, misalnya ketika orang tersebut menyebut dirinya sebagai aktivis lingkungan. 18. Identitas organisasional adalah identitas yang melekat pada seseorang ketika ia

bergabung dengan suatu organisasi

19. Identitas taktis adalah identitas ini menunjukan gaya aksi tertentu yang ia percaya dan anut