BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Jenis Hemoglobin

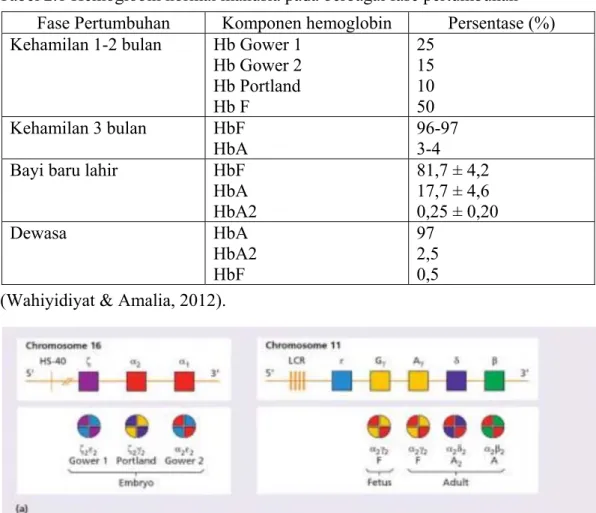

Terdapat 3 jenis hemoglobin: hemoglobin embrional (Hb Gower1, Hb Gower 2 dan Hb Portland), hemoglobin fetal (HbF) dan hemoglobin dewasa (HbA dan HbA2). Masing-masing jenis hemoglobin tersebut mempunyai susunan tertentu pada rantai globin dan setiap rantai globin disintesis pada suatu kromosom yang spesifik. Rantai epsilon, beta, gamma, dan delta dibentuk oleh gen yang terletak dalam kromosom 11. Rantai alpha dan zeta dibentuk oleh gen pada kromosom 16 (Ciesla, 2007).

Fase Pertumbuhan Komponen hemoglobin Persentase (%)

Kehamilan 1-2 bulan Hb Gower 1 Hb Gower 2 Hb Portland Hb F 25 15 10 50 Kehamilan 3 bulan HbF HbA 96-97 3-4

Bayi baru lahir HbF

HbA HbA2 81,7 ± 4,2 17,7 ± 4,6 0,25 ± 0,20 Dewasa HbA HbA2 HbF 97 2,5 0,5 (Hoffbrand, et al., 2005).

Tabel 2.1 Hemoglobin normal manusia pada berbagai fase pertumbuhan

(Wahiyidiyat & Amalia, 2012).

2.2 Talasemia 2.2.1 Klasifikasi

Berdasarkan letak defek dari sintesis rantai globin talasemia dibagi menjadi 2 kelompok (Bakta, 2006) :

1. Talasemia alfa : defek pada sintesis rantai alfa 2. Talasemia beta : defek pada sintesis rantai beta

Talasemia-α

Talasemia-α dikelompokkan ke dalam empat bentuk genotip dengan gejala klinis yang berbeda (Atmakusuma & Setyaningsih, 2009). Secara normal terdapat empat buah gen globin-α, beratnya penyakit secara klinis dapat digolongkan menurut jumlah gen yang tidak ada atau tidak aktif (Hoffbrand, et al., 2005).

1. Talasemia-2-α trait (-α/αα)

Di sebut juga talasemia-α silent carrier. Pada penderita hanya dijumpai delesi satu rantai α (-α),yang diwarisi dari salah satu orang tuanya. Sedangkan rantai-α lainnya yang lengkap (αα), diwarisi dari pasangan orang tuanya dengan rantai normal. Penderita kelainan ini merupakan pembawa sifat yang tidak memberikan gejala dan tanda ( an asymptomatic , silent carrier state). Kelainan ini ditemukan pada 15-20% populasi keturunan Afrika (Atmakusuma & Setyaningsih, 2009). 2. Talasemia-1-α trait (-α/-α atau αα/--)

Di sebut juga talasemia-α minor. Pada penderita ditemukan delesi dua loki. Delesi ini dapat berbentuk homozigot-α+ (-α/-α) atau heterozigot-α0 (αα/-) (Atmakusuma & Setyaningsih, 2009).

3. Hemoglobin H disease (--/-α)

Pada penderita ditemukan delesi tiga loki. Keadaan ini dikenal sebagai penyakit Hb H karena hemoglobin H (β4) dapat dideteksi dalam eritrosit pasien melalui pemeriksaan elektroforesis atau sediaan retikulosit. Pada janin, terbentuk Hb Bart’s (γ4) (Atmakusuma & Setyaningsih, 2009).

4. Hydrops fetalis dengan Hb Bart’s (--/--)

Pada fetus ditemukan delesi 4 loki. Tidak adanya keempat gen akan menekan sintesis rantai-α seluruhnya dan karena rantai α esensial penting untuk hemoglobin fetus dan dewasa, keadaan ini tidak sesuai untuk hidup biasanya menyebabkan kematian in utero (hidrops fetalis) (Atmakusuma & Setyaningsih, 2009).

Talasemia-β

Talasemia-β dibagi dalam 4 kelompok : 1. Talassemia-β (silent carrier)

Merupakan penderita talasemia dengan variasi mutasi β yang heterogen, dimana hanya terjadi sedikit gangguan produksi rantai-β, sehingga hampir tidak ditemukan kelainan hematologis (Atmakusuma, 2009).

2. Talasemia-β minor (trait)

Keadaan ini biasanya tanpa gejala, ditandai dengan gambaran darah mikrositik hipokrom (MCV dan MCH rendah) dan anemia ringan (hemoglobin 10-15 g/dl). Kadar Hb A2 yang tinggi (>3,5%) memastikan diagnosis (Hoffbrand, et al., 2005).

3. Talasemia intermedia

Kasus talasemia dengan derajat keparahan sedang (hemoglobin 7,0-10,0 g/dl) (Hoffbrand, et al., 2005). Penderita talasemia-β intermedia secara klinis dapat berupa asimptomatik, namun kadang-kadang memerlukan transfusi darah yang umumnya tidak bertujuan untuk mempertahankan hidup (Atmakusuma & Setyaningsih, 2009).

4. Talasemia-β mayor

Keadaan ini rata-rata terjadi pada 1 dari 4 anak bila kedua orang tuanya merupakan pembawa sifat talasemia-β. Tidak ada rantai β atau sedikit rantai β yang disintesis. Rantai α yang berlebih berpresipitasi dalam eritroblas dan eritrosit matur, menyebabkan eritropoesis inefektif dan hemolisis berat (Hoffbrand, et al., 2005).

2.2.2 Patofisiologi

Patofisiologi Talasemia-β Mayor

Pada talasemia beta, terjadi kelebihan rantai α yang mengendap pada prekursor sel darah merah dalam sumsum tulang dan sel progenitor pada darah tepi. Presipitasi ini akan menimbulkan gangguan pematangan prekursor eritroid dan eritropoesis yang tidak efektif, sehingga umur eritrosit menjadi pendek. Akibatnya, timbul anemia. Sebagian kecil prekursor eritrosit tetap memiliki kemampuan membuat rantai γ, menghasilkan HbF extra uterine. Akibatnya, kelebihan rantai α lebih kecil karena sebagian bergabung dengan rantai γ membentuk HbF. Keadaan ini terjadi selama masa fetus, yang kaya HbF. Kombinasi anemia pada talasemia β dan eritrosit yang kaya HbF dengan afinitas oksigen tinggi, menyebabkan hipoksia berat yang menstimulasi produksi eritropoetin. Hal ini mengakibatkan peningkatan masa eritroid yang tidak efektif dengan perubahan tulang, metabolisme rate yang tinggi dan gambaran klinis talasemia β mayor. Penimbunan lien dengan eritrosit abnormal mengakibatkan pembesaran limpa, sehingga menimbulkan gambaran hipersplenisme. Pada limpa yang membesar makin banyak sel darah merah abnormal yang terjebak, yang dihancurkan oleh sistem fagosit. Hiperplasia sumsum tulang kemudian akan meningkatkan absorpsi besi dan muatan besi. Beberapa gejala ini bisa diatasi dengan transfusi untuk menekan eritropoesis, tapi akan meningkatkan penimbunan besi. Di dalam tubuh besi terikat oleh transferin, dalam perjalanan ke jaringan, besi ini segera diikat dalam timbunan molekul berat rendah. Bila berjumlah banyak dapat merusak sel. Normalnya ikatan besi pada transferin mencegah terbentuknya radikal bebas. Pada orang dengan kelebihan besi, transferin menjadi tersaturasi penuh, dan fraksi besi yang tidak terikat transferin dapat terdeteksi di dalam plasma. Hal ini mengakibatkan terbentuknya radikal bebas dan meningkatnya jumlah besi di jantung, hati dan kelenjar endokrin sehingga mengakibatkan kerusakan dan gangguan fungsi organ (Permono & Ugrasena, 2012).

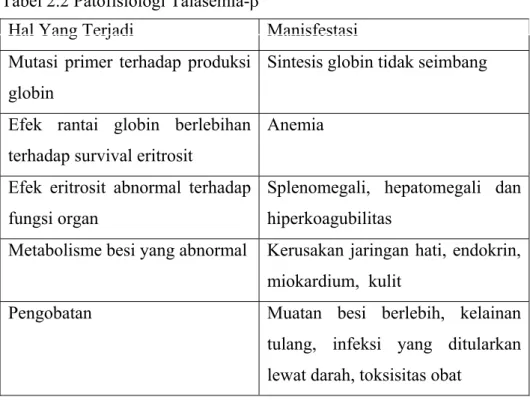

Hal Yang Terjadi Manisfestasi Mutasi primer terhadap produksi

globin

Sintesis globin tidak seimbang

Efek rantai globin berlebihan terhadap survival eritrosit

Anemia

Efek eritrosit abnormal terhadap fungsi organ

Splenomegali, hepatomegali dan hiperkoagubilitas

Metabolisme besi yang abnormal Kerusakan jaringan hati, endokrin, miokardium, kulit

Pengobatan Muatan besi berlebih, kelainan

tulang, infeksi yang ditularkan lewat darah, toksisitas obat

(Atmakusuma & Setyaningsih, 2009). Tabel 2.2 Patofisiologi Talasemia-β

2.2.3 Manisfestasi Klinis

Manisfestasi Klinis Talasemia-β

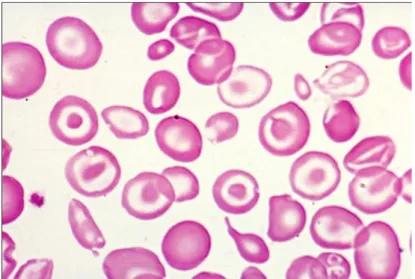

Sindrom Gambaran Laboratoris Gambaran Klinis Talasemia-β mayor Anemia berat, gambaran

eritrosit hipokrom, poikilositosis, sel target, sel teardrop, stippled dan bernukleus. HbF dan HbA2 meningkat. HbA tidak ada sama sekali atau mengalami penurunan. Saturasi transferrin > 80%.

Biasanya pada pada anak berusia 6 bulan sampai 2 tahun dengan gejala anemia berat. Jika tidak diberikan transfusi akan terjadi

hepatosplenomegali, ikterus, dan perubahan tulang. Bentuk wajah khas, berupa

menonjolnya dahi, tulang pipi dan dagu atas. Pertumbuhan fisik juga terhambat . Pada gambaran radiologis menunjukkan gambaran khas “ hair on end”. (Atmakusuma, 2009).

(Drew, 2004).

(Hollar, 2001). Gambar 2.2 Gambaran sel target

(Krafts, 2009).

Gambar 2.3 Gambaran mikrositik hipokrom pada pemeriksaan darah tepi talasemia minor

Gambar 2.4 Gambaran ‘hair on end’ pada penderita talasemia mayor

2.2.4 Diagnosis

Algoritma pendekatan diagnosis talasemia

Untuk menegakkan diagnosis pasti talasemia, perlu dilakukan analisis hemoglobin diantaranya dengan elektroforesis hemoglobin atau dengan HPLC ( high performance liquid chromatography) (Vanichsetakul, 2011).

2.2.5 Penatalaksanaan

1. Severe beta-talasemia diseases dengan kadar hemoglobin < 7.0 gr/dl atau

hematokrit < 20 %

Transplantasi sumsum tulang Transfusi darah

Terapi kelasi besi Distribusi HbF intraseluler Pemeriksaan fisik (Pucat, ikterus, splenomegali, deformitas skeletal, pigmentasi) Laboratorium darah dan sediaan apus (Hemoglobin, MCV, MCH, retikulosit, jumlah eritrosit, gambaran darah tepi/termasuk badan inklusi dalam eritrosit darah tepi atau sumsum tulang, dan presipitasi HbH) Elektroforesis hemoglobin (Adanya Hb abnormal, termasuk analsis pada pH 6‐7 untuk HbH dan Hb Bart’s Penentuan HbA2 dan HbF (Untuk memastikan talasemia‐β) Sintesis rantai globin Analisis struktural Hb varian (Misal: Hb Lepore)

Asam folat

Splenektomi (Vanichsetakul, 2011)

Vitamin C (200 mg perhari) untuk meningkatkan ekskresi besi

Terapi endokrin untuk merangsang hipofisis bila pubertas terlambat. Penderita osteoporosis mungkin memerlukan penambahan kalsium, vitamin D dan bisfosfonat.

Imunisasi hepatitis B diberikan pada semua pasien non imun. Pada hepatitis C yang ditularkan lewat transfusi, diobati dengan interferon-α dan ribavirin (Hoffbrand, et al., 2005).

2. Moderately severe talasemia disease dengan kadar hemoglobin 7-9 gr/dl

atau hematokrit 20-27%

Transfusi darah reguler dan kelasi besi pada beberapa kasus tertentu Transfusi darah sewaktu pada saat terjadi krisis hemolisis

Splenektomi pada beberapa kasus tertentu (Vanichsetakul, 2011).

3. Mild talasemia diseases dengan kadar hemoglobin >9gr/dl atau hematokrit

>27%

Transfusi darah sewaktu pada saat krisis hemolisis Asam folat (Vanichsetakul, 2011).

4. Asymptomatic or talasemia trait or carrier tidak membutuhkan terapi

spesifik (Vanichsetakul, 2011).

Transfusi darah

Pemberian transfusi mengurangi komplikasi anemia dan membantu pertumbuhan dan perkembangan. Transfusi dilakukan pada kadar hemoglobin <6 gr/dl dalam interval 1 bulan selama 3 bulan berturut-turut. Regimen yang digunakan untuk mempertahankan hemoglobin pada kadar 9,5 gr/dl menunjukkan penurunan kebutuhan transfusi dan memperbaiki kontrol beban besi tubuh, dibandingkan dengan regimen transfusi dimana hemoglobin lebih dari 11 gr/dl. Sebelum

dilakukan transfusi pertama, status besi dan folat pasien harus diukur, dan diberikan vaksin hepatitis B (Permono & Ugrasena, 2012). Volume darah yang ditransfusi tergantung dari beberapa faktor diantaranya berat badan, target hemoglobin dan nilai hematokrit darah donor. Secara umum jumlah darah yang ditransfusikan tidak boleh melebihi 15-20 ml/kg/hari untuk mencegah peningkatan volume darah yang tiba-tiba (Surapon, 2011). Pasien harus diperiksa genotipnya pada permulaan program transfusi untuk mengantisipasi bila timbul antibodi eritrosit terhadap eritrosit yang ditransfusikan (Hoffbrand, et al., 2005). Untuk mencegah reaksi transfusi diberikan darah segar yang telah disaring untuk memisahkan leukosit dan komponen protein plasma (Weatherall, 2010). Kelebihan besi merupakan konsekuensi yang paling penting dari transfusi pada pasien talasemia (Permono & Ugrasena, 2012). Pasien yang menerima terapi transfusi berulang tanpa terapi kelasi besi dapat mengalami berbagai kerusakan jaringan akibat akumulasi besi (Borgna-Pignatti, et al., 2004).

Terapi kelasi besi

Terapi kelasi besi digunakan untuk mengatasi kelebihan besi. Obat pilihan utama adalah deferoxamine. Deferoxamine diberikan melalui infus dengan pompa portable pada subkutan abdomen, biasanya diberikan pada malam hari selama 8-12 jam. Terapi kelasi dimulai pada saat serum ferritin mencapai 1000 µg/dl atau setelah 12-15 kali transfusi darah (Weatherall, 2010). Penentuan konsentrasi feritin serum atau plasma merupakan cara tersering yang digunakan untuk estimasi tidak langsung dari simpanan besi tubuh terkait untuk terapi kelasi besi. Interpretasi kadar feritin serum dapat dipegaruhi berbagi kondisi seperti defesiensi askorbat, infeksi akut, inflamasi kronis, dan kerusakan hati, yang semuanya sering terjadi pada pasien talasemia mayor. Oleh karena itu, konsentrasi feritin serum bukan merupakan indikator yang tepat untuk kadar besi dan kepercayaan pada hasil pengukuran dapat menyebabkan manajemen yang keliru pada pasien. Pengukuran konsentrasi besi hati merupakan metode yang paling kuantitatif, spesifik dan sensitif untuk mengukur kadar besi tubuh pada pasien talasemia. Biopsi hati memberikan hasil terbaik untuk evaluasi akumulasi besi pada hepatosit

dan sel Kupffer, aktivitas inflamasi dan gambaran histologi hati. Prosedur dilakukan dengan bantuan USG (Permono & Ugrasena, 2012). Dosis awal deferoksamin yang diberikan 20mg/kg selama 5 kali / minggu disertai dengan pemberian vitamin C (Weatherall, 2010). Dengan pemberian kelasi besi yang teratur, harapan hidup penderita talasemia mayor membaik secara nyata. Pada beberapa kasus, terapi kelasi terus menerus yang intensif dengan deferioksamin intravena dapat memperbaiki kerusakan jantung yang disebabkan penimbunan besi. Walaupun demikian, pasien seringkali tidak patuh dan obat tersebut mahal. Lagipula deferioksamin memiliki efek samping, terutama pada pasien dengan kadar feritin rendah, berupa tuli nada tinggi, kerusakan retina, kelainan tulang dan retardasi pertumbuhan (Hoffbrand, et al., 2005). Pasien yang menerima terapi deferioksamin harus menjalani pemeriksaan auditorik dan funduskopi setiap tahun. Mahal dan tidak nyamannya pemberian deferioksamin mendorong penemuan agen kelator besi yang aktif secara oral. Agen ini merupakan 1,2 dimethyl-3 hydroxypyridin-4-one (deferipron,L1), yang dipatenkan tahun 1982 sebagai alternatif deferoksamin untuk pengobatan kelebihan besi kronis. Obat ini dapat diberikan secara tersendiri atau dalam kombinasi dengan deferoksamin. Deferipron kurang efektif bila dibandingkan dengan deferioksamin. Efek samping yang timbul berupa agranulositosis dan neutropenia (Permono & Ugrasena, 2012)

Splenektomi

Splenektomi dapat menurunkan kebutuhan darah sampai 30% pada pasien yang indeks transfusinya melebihi 200 ml/kg/tahun. Karena adanya resiko infeksi, splenektomi sebaiknya ditunda hingga usia 5 tahun. Sedikitnya 2-3 minggu sebelum operasi, pasien harus diberi vaksin pneumococcal dan Haemophilus influenzae tipe B (Permono & Ugrasena, 2012). Pemberian profilaksis dengan penicillin, amoxicillin, atau erythromycin di rekomendasikan selama dua tahun pertama setelah operasi (Borgna-Pignatti, 2007).

Transplantasi sumsum tulang

Keberhasilan transplantasi allogenik pada pasien talasemia, membebaskan pasien dari transfusi kronis namun tidak menghilangkan kebutuhan terapi pengikat besi pada semua kasus. Pengurangan konsentrasi besi pada hati hanya ditemukan pada pasein muda dengan bebas besi rendah sebelum transplantasi. Baik flebotomi maupun pemberian deferoksamin jangka pendek aman dan efektif untuk menurunkan besi jaringan pada pasien “eks-talasemia” dan dapat dimulai 1 jam setelah transplantasi sumsum tulang jika konsentrasi besi hati > 7mg/kg berat kering jaringan hati.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan transplantasi sumsum tulang (Permono & Ugrasena, 2012) :

1. Tingkat hepatomegali

2. Adanya fibrosis portal pada biopsi hati

3. Efektivitas terapi kelasi besi sebelum transplantasi

Pasien yang menjalani transplantasi tanpa faktor diatas (kelas I) memiliki probabilitas overall survival (OS) 93% dan disease free survival (DFS) 91% . Pasien dengan 1 atau 2 faktor resiko (kelas II) memiliki probabilitas OS 87% dan DFS 79%. Sedangkan pasien dengan 3 faktor resiko (kelas III) memiliki probabilitas OS 79% dan DFS 58% (Sayani, et al., n.d).

2.2.6 Komplikasi 1. Komplikasi jantung

Gagal jantung dan aritmia yang disebabkan kelebihan besi merupakan penyebab kematian utama pada talasemia dengan persentase 60,2% dan 6,8% (Borgna-Pignatti, et al., 2004).

2. Komplikasi hati

Gangguan hati merupakan komplikasi yang umum terjadi pasien talasemia dewasa. Penyebab utama berupa infeksi hepatitis B, hepatitis C lewat transfusi

darah, kelebihan besi, toksisitas obat dan gangguan empedu akibat batu empedu (Sayani, et al., n.d).

3. Komplikasi endokrin

Komplikasi yang umum berupa hipogonadism dan pubertas terlambat. Semua pasien anak harus dievaluasi setiap tahun mulai umur 10 tahun. Hipogonadism pada laki-laki ditandai dengan ukuran testis < 4ml dan pada perempuan ditandai dengan tidak adanya perkembangan payudara sampai umur 16 tahun. (Sayani, et al., n.d).

4. Komplikasi tulang

Kelainan tulang pada talasemia umum terjadi dan biasanya multifaktorial, dapat terjadi akibat transfusi inadekuat, kelebihan besi, terapi kelasi besi berlebih dan faktor endokrin lain. Faktor-faktor tersebut menyebabkan terjadinya osteoporosis dan osteopenia. Kelainan tulang biasanya bermanisfestasi dalam bentuk deformitas skeletal, kegagalan pertumbuhan, arthropathy, dan fraktur patologis (Sayani, et al., n.d).

5. Infeksi

Infeksi merupakan penyebab kematian kedua paling sering pada talasemia-β (Borgna-Pignatti, et al., 2004). Resiko infeksi pada talasemia disebabkan oleh abnormalitas sistem imun yang dapat disebabkan oleh penyakit talasemia itu sendiri ataupun efek dari pengobatan seperti transfusi, splenektomi dan peningkatan besi. Menurut penilitian, pada pasien talasemia terjadi penurunan dari sistem imun berupa defek fagositosis makrofag (Ricerca, et al., 2009). Hal ini berhubungan dengan keadaan hiperaktivitas dari makrofag dalam memfagosit sel – sel eritrosit yang lisis (Wiener, et al., 1999). Akibatnya aktivitas makrofag untuk memfagosit mikroorganisme patogen menjadi terganggu. Transfusi darah yang berulang, selain menambah kadar besi dalam tubuh juga meningkatkan resiko penularan infeksi. Secara umum HBV, HCV, HIV, dan sifilis merupakan agen infeksi yang paling sering ditularkan lewat transfusi. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan berupa skrining darah donor dan uji laboratorium (Ricerca, et al., 2009). Peningkatan kadar besi dalam tubuh menyebabkan gangguan fagositosis makrofag, perubahan ekspresi limfosit-T, dan perubahan distribusi

limfosit pada berbagai kompartmen di sitem imun. Hal tersebut berhubungan dengan kegagalan limfosit untuk mengeliminasi kelebihan besi pada feritin (Walker & Walker, 2000).

2.3 Virus Hepatitis B 2.3.1 Virologi

Virus hepatitis B (HBV) termasuk golongan hepadnavirus dan merupakan hepadnavirus yang pertama kali ditemukan. Virus ini mengandung DNA dengan cincin ganda sirkular yang tersusun dari 3200 nukleotida (Arief, 2012).

HBV dapat ditemukan dalam 3 morfologi (Levinson, 2008) :

1. Partikel spheris dengan diameter 42 nm disebut juga Dane particle 2. Partikel spheris dengan diameter 22 nm

3. Partikel filamen dengan lebar 22nm

Bentuk yang paling banyak ditemukan adalah partikel sferis dan filamen berdiameter 22nm. Partikel sferis dan filamen dengan ukuran 22 nm tersusun dari antigen permukaan HbsAg dan tidak bersifat infeksisus (Levinson, 2008). Bagian dalam dari virion hepatitis adalah core. Core dibentuk oleh selubung hepatitis B core antigen (HbcAg) yang membungkus DNA, DNA polimerase,transkiptase dan protein kinase untuk replikasi virus. Komponen antigen yang terdapat dalam core adalah hepatitis B e antigen (HbEAg). Antigen ini menunjukkan adanya replikasi virus yang terjadi pada limfosit, limpa, ginjal, pankreas dan hati (Arief, 2012).

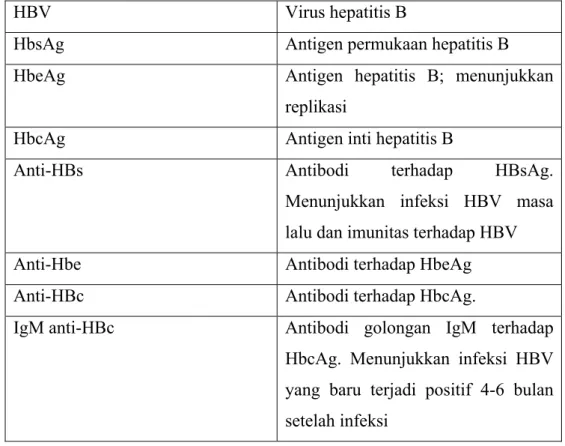

HBV Virus hepatitis B

HbsAg Antigen permukaan hepatitis B

HbeAg Antigen hepatitis B; menunjukkan

replikasi

HbcAg Antigen inti hepatitis B

Anti-HBs Antibodi terhadap HBsAg.

Menunjukkan infeksi HBV masa lalu dan imunitas terhadap HBV

Anti-Hbe Antibodi terhadap HbeAg

Anti-HBc Antibodi terhadap HbcAg.

IgM anti-HBc Antibodi golongan IgM terhadap

HbcAg. Menunjukkan infeksi HBV yang baru terjadi positif 4-6 bulan setelah infeksi

2.3.2 Epidemiologi dan Cara Penularan

Pada tahun 2000 WHO memperkirakan adanya 400 juta orang pengidap HBV. Prevalensi infeksi HBV ditemukan lebih tinggi pada orang ras hitam dibandingkan orang Hispanik dan kulit putih. Pola prevalensi hepatitis B di bagi menjadi (Pyrsopoulos & Reddy, 2011) :

Prevalensi rendah (0,1-2%) termasuk Kanada, Eropa Barat dan New Zealand.

Prevalensi sedang (3-5%) termasuk Eropa Utara dan Timur, Jepang, Amerika Selatan dan Asia Tengah.

Prevalensi tinggi (10-20%) termasuk Cina, Indonesia, Pulau Pasifik dan Asia Tenggara.

(Brooks, et al., 2008).

Di Indonesia pada penelitian terhadap donor darah di beberapa kota besar didapatkan angka prevalensi antara 2,5 % - 36,2 % (Arief, 2012). . Skrining rutin HbsAg pada darah donor dapat menurunkan insiden penularan infeksi HBV melalui transfusi (Drew, 2004).

Penularan infeksi HBV dapat melalui berbagai cara (Sanityoso, 2009) : Melalui darah : penerima transfusi, pasien hemodialisis

Transmisi melalui hubungan seksual

Penetrasi jaringan (perkutan) atau permukosa: tertusuk jarum, penggunaan ulang alat medis yang terkontaminasi, tato, akupuntur

Transmisi maternal-neonatal

2.3.3 Gejala Klinis

Gejala klinis infeksi HBV dapat bervariasi. Masa inkubasinya antara 7-160 hari (rata- rata 10 minggu) (Drew, 2004).

1. Hepatitis akut

Infeksi HBV kadang dapat berupa asimtomatis. Ini terbukti dari tingginya angka karier tanpa adanya riwayat hepatitis akut. Apabila menimbulkan gejala, gejalanya menyerupai infeksi virus hepatitis lain tetapi dengan intensitas yang lebih berat. Gejala yang muncul berupa flu dengan malaise, lelah, anoreksia, mual muntah, ikterus, hepatomegaly dan berlangsung selama 6-8 minggu. Dari pemeriksaan lab didapatkan peningkatan ALT dan AST sebelum timbul gejala klinis, yaitu 6-7 minggu setelah terinfeksi. Pada beberapa kasus, infeksi HBV dapat didahului gejala nyeri sendi dan lesi kulit (Arief, 2012).

2. Hepatitis kronis

Dikatakan hepatitis kronik bila penyakit menetap, dan ditandai dengan terdeteksinya HbsAg selama minimal 6 bulan (Arief, 2012). Hepatitis kronis lebih sering dijumpai pada bayi, kemungkinan karena sistem imun yang belum matang dibandingkan pada orang dewasa (Levinson, 2008). Hepatitis kronis dapat

menyebabkan sirosis, gagal hati atau karsinoma hepatoseluler pada 25% pasien. Sebagian besar penderita hepatitis kronis bersifat asimtomatis (Drew, 2004). 3. Gagal hati fulminan

Gagal hati fulminan terjadi pada 1% penderita hepatitis B akut simtomatik. Gagal hati fulminan ditandai dengan timbulnya enselofati hepatikum dalam beberapa minggu setelah munculnya gejala pertama hepatitis, disertai ikterus, gangguan pembekuan dan peningkatan kadar aminotransferase (Arief, 2012).

4. Pengidap sehat

Pada golongan ini tidak didapatkan gejala penyakit hati dan kadar aminotransferase dalam batas normal. Dalam hal ini terjadi toleransi imunologis sehingga tidak terjadi kerusakan pada jaringan hati (Arief, 2012).

2.3.4 Diagnosis

Dasar diagnosis infeksi HBV adalah diagnosis klinis dan serologi.

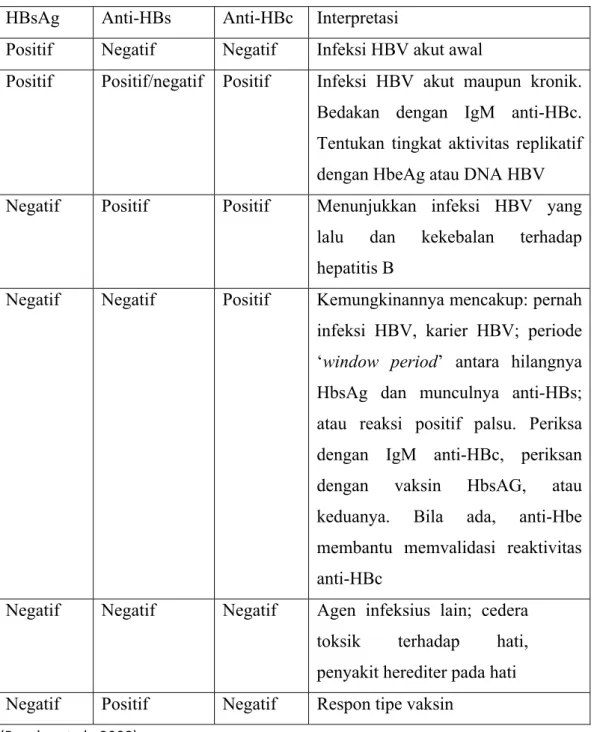

HBsAg Anti-HBs Anti-HBc Interpretasi

Positif Negatif Negatif Infeksi HBV akut awal

Positif Positif/negatif Positif Infeksi HBV akut maupun kronik. Bedakan dengan IgM anti-HBc. Tentukan tingkat aktivitas replikatif dengan HbeAg atau DNA HBV

Negatif Positif Positif Menunjukkan infeksi HBV yang

lalu dan kekebalan terhadap hepatitis B

Negatif Negatif Positif Kemungkinannya mencakup: pernah infeksi HBV, karier HBV; periode ‘window period’ antara hilangnya HbsAg dan munculnya anti-HBs; atau reaksi positif palsu. Periksa dengan IgM anti-HBc, periksan dengan vaksin HbsAG, atau keduanya. Bila ada, anti-Hbe membantu memvalidasi reaktivitas anti-HBc

Negatif Negatif Negatif Agen infeksius lain; cedera toksik terhadap hati, penyakit herediter pada hati

Negatif Positif Negatif Respon tipe vaksin

(Brooks, et al., 2008).

2.3.5 Penatalaksanaan

Prinsip penatalaksanaan hepatitis B adalah suportif dan pemantauan gejala penyakit (Arief, 2012).

1. Istirahat

Pada periode akut dan keadaan lemah diharuskan cukup istirahat (Mansjoer, et al., 2009).

2. Diet

Pada pasien hepatitis akut dan kronis idak ada rekomendasi diet khusus. Usahakan asupan kalori cukup (30-35 kalori/kgBB) dan protein cukup (1g/KgBB). Pasien dengan sirosis dekompensata, dianjurkan asupan Na (1,5 gr/hari), diet tinggi protein dan pada kasus hiponatremia pemberian cairan dibatasi (1,5L/hari) (Pyrsopoulos & Reddy, 2011).

3. Medikamentosa

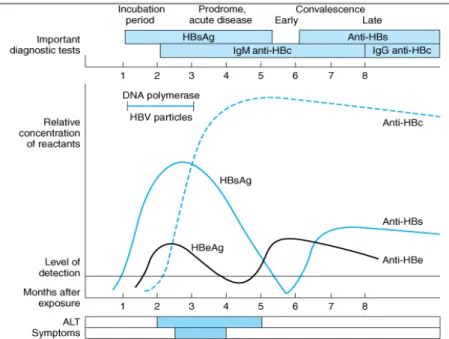

(Brooks, et al., 2008).

Gambar 2.5 Gambaran klinis dan serologis yang terjadi pada pasien dengan infeksi HBV

Interferon alfa (IFN-a), lamivudine, telbivudine, adefovir, entecavir, dan tenofovir merupakan obat utama yang diberikan pada hepatitis B (Pyrsopoulos & Reddy, 2011).

2.3.6 Pencegahan

Pencegahan dapat dilakukan dengan pemberian vaksin atau imunoglobulin (Levinson, 2008). Vaksin diberikan secara intramuskular pada daerah deltoid, diulang pada 1 dan 6 bulan kemudian. Imunglobulin biasanya diberikan pada bayi yang lahir dari ibu dengan HbsAg postiif (Pyrsopoulos & Reddy, 2011).

2.4 Virus Hepatitis C 2.4.1 Virologi

Virus hepatitis C merupakan virus RNA, termasuk dalam famili flaviviridae. HCV berbentuk sferis dengan diameter 30-60 nm dan terdiri atas 9413 nukleotida (Arief, 2012). Berdasarkan analisis sekuens RNA , HCV dapat dibedakan menjadi 6 genotip dan lebih dari 70 subtipe (Brooks, et al., 2008). Variasi genom ini memungkinkan HCV dapat menghindari respon imun tubuh dan menyebabkan infeksi yang persisten (Arief, 2012).

2.4.2 Epidemiologi dan Cara Penularan

Survey epidemiologi memperkirakan terdapat 170 juta pengidap HCV di seluruh dunia (Dhawan, 2013). Prevalensi infeksi kronis pada dewasa bervariasi antara 0,5-25%. Di Amerika Serikat seroprevalensi infeksi HCV adalah 1,8% dari seluruh populasi. Di Indonesia pada pemeriksaan daroh donor di kota-kota besar didapatkan prevalensi di Jakarta 2,5% , Surabaya 2,3% , Medan 1,5% dan Bandung 2,7%. Pada penilitian pada subjek yang lebih khusus, didapatkan penderita hemodialisis sebesar 76,3%, penderita hepatitis kronis sebesar 80,4% dan penderita talasemia yang mendapat transfusi berulang sebesar 21,4% (Arief, 2012).

1. Darah (predominan) 2. Transmisi seksual 3. Maternal-neonatal

2.4.3 Gejala Klinis 1. Hepatitis C akut

Masa inkubasi HCV 2-30 minggu . Penderita biasanya tidak menunjukkan gejala dan apabila ada gejalanya tidak spesifik yaitu seperti rasa lelah, lemah, anoreksia, dan penurunan berat badan. Sehingga hepatitis C pada fase akut jarang terdiagnosis (Arief, 2012).

2. Hepatitis C kronis

Kebanyakan 85% penderita hepatitis C akut akan berkembang menjadi kronik. Gejala yang timbul biasanya tidak sepesifik seperti rasa lelah, mual, mialgia, gatal-gatal dan penurunan berat badan. Beberapa penderita dapat menunjukkan gejala ekstrahepatik yang meliputi gejala hematologis, autoimun , mata, persendian dan sistem saraf (Arief, 2012).

3. Sirosis hati

Prevalensi terjadinya sirosis pada penderita hepatitis C kronis bervariasi antara 20%-30%. Gejala klinis yang muncul biasanya minimal sampai timbulnya komplikasi akibat sirosis (Arief, 2012).

4. Karsinoma hepatoseluler

Resiko terjadinya karsinoma hepatoseluler pada penderita sirosis karena hepatitis berkisar 1%-4%. Perkembangan sejak terjadinya infeksi HCV sampai timbulnya karsinoma hepatoseluler berkisar antara 10-50 tahun (Arief, 2012).

2.4.4 Diagnosis

Pemeriksaan HCV dapat dilakukan dengan pemeriksaan serologis dan pemeriksaan molekular (Gani, 2009).

1. Pemeriksaan serologis

Karena antigen hepatitis C tidak dapat ditemukan pada darah, dilakukan pemeriksaan serologi dengan ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) untuk

mendeteksi antibodi terhadap HCV (anti-HCV) (Drew, 2004). Antibodi anti-HCV dapat terdeteksi pada 50-70% pasien saat muncul gejala, sedangkan pada lainnya antibodi dapat muncul terlambat dalam 3-6 minggu (Brooks, et al., 2008). Untuk menghindari false positive perlu di lakukan tes konfirmasi dengan RIBA (recombinant immunoblot assay. Apabila ditemukan positif, dilanjutkan pemeriksaan molekuler dengan PCR (Levinson, 2008).

2. Pemeriksaan molekular

Pemeriksaan molekular bertujuan untuk mendeteksi RNA HCV. RNA HCV yang positif menandakan infeksi virus yang aktif (Levinson, 2008).

2.4.5 Penatalaksanaan

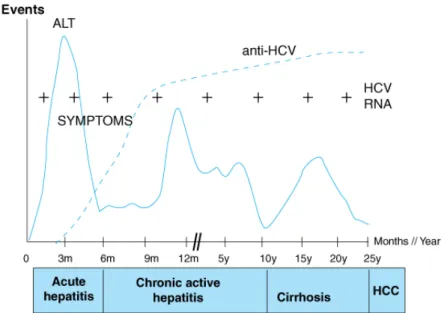

Tujuan dari pengobatan infeksi HCV adalah untuk mengeradikasi virus dan mencegah terjadinya sirosis dan karsinoma hepatoseluler (Arief, 2012). Pemberian terapi antivirus ditujukan pada pada penderita hepatitis kronik dan penderita dengan peningkatan serum ALT (Dhawan, 2013). Terapi yang dianjurkan adalah kombinasi interferon dan ribavirin (Arief, 2012).

(Brooks, et al., 2008).

2.4.6 Pencegahan

Tindakan pencegahan infeksi HCV yang dapat dilakukan berupa (Brooks, et al., 2008) :

1. Melakukan skrining pada pendonor darah, plasma, organ, jaringan dan semen

2. Inkativasi virus pada produk yang berasal dari plasma 3. Pengadaan penyuluhan dan seminar

2.5 HUMAN IMMUNODEFECIENCY VIRUS (HIV) 2.5.1 Virologi

HIV termasuk dalam golongan famili retroviridae, anggota genus Lentivirus (Brooks, et al., 2008). Berdasarkan genomnya HIV dibagi menjadi dua grup yaitu HIV-1 dan HIV 2. HIV-1 tersebar diseluruh dunia sedangkan penyebaran HIV-2 hanya terbatas pada Afrika Barat. Virion HIV-1 memiliki diameter 100 nm dan tersusun dari dua molekul RNA yang dinamakan diploid. Genom RNA dibungkus oleh protein nukleokapsid dan kompleks protein RNA nya dibungkus oleh kapsid yang tersusun dari beberapa subunit. HIV mengandung 3 gen struktural utama yaitu: gag, pol dan env. Gen gag berfungsi untuk mengkode protein struktural matrix dan nukleokapsid. Gen pol untuk mengkode enzim reverse tranciptase, polymerase dan integrase yang penting untuk replikasi virus. Gen env berfungsi untuk mengkode glikoprotein gp120 dan gp14 yang akan berikatan dengan protein CD4 dan sel target (Levinson, 2008).

Sindrom AIDS pertama kali ditemukan pada tahun 1981 di Amerika Serikat pada sekelompok homoseksual yang menderita Kaposi sarkoma dan infeksi oportunistik lainnya yang disertai dengan penurunan CD4+ dan limfosit T (Champoux & Drew, 2004)

Menurut Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) tahun 2008, sebanyak 33,4 juta orang menderita infeksi HIV di seluruh dunia. Angka ini telah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2006 (39,5 juta). UNAIDS memperkirakan 2,7 juta orang merupakan penderita baru dan 2 juta orang meninggal akibat AIDS pada tahun 2008 (Bennett, 2013).

Dari tahun 1985 sampai 1996,kasus AIDS jarang ditemukan di Indonesia. Kemudian pada tahun 1999 kasus AIDS mulai meningkat tajam yang terutama disebabkan akibat penularan melalui jarum suntik narkotika. Departemen RI pada tahun 2002 memperkirakan jumlah penduduk Indonesia yang terinfeksi HIV adalah antara 90.000 sampai 130.000 orang (Djoerban & Djauzi, 2009).

Titer HIV yang tinggi ditemukan pada darah dan semen. Infeksi HIV ditularkan melalui 3 cara yaitu: melaui kontak seksual, melalui transfusi darah, dan dari ibu ke anak selama masa kehamilan. Adanya penyakit menular seksual lain seperti gonorea, sifilis atau herpes simpleks-2 meningkatkan resiko transmisi HIV sebanyak seratus kali lipat karena inflamasi dan luka lecet mempermudah perpindahan HIV melalui sawar mukosa (Brooks, et al., 2008)

2.5.3 Diagnosis

Diagnosis infeksi HIV biasanya ditegakkan dengan pemeriksaan antibodi atau dengan mendeteksi RNA virus. Pemeriksaan antibodi biasanya dilakukan dengan metode ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay). Setelah pemeriksaan ELISA kemudian dilanjutkan dengan Western Blot analysis untuk menyingkirkan kemungkinan false postitive (Levinson, 2008). False positive dapat terjadi pada kondisi autoimun, gagal ginjal, hemodialisis, transfusi darah, vaksin hepatitis B dan rabies. Pada pemeriksaan antibodi, perlu diperhatikan adanya ‘window period’ yaitu waktu sejak tubuh terinfeksi HIV sampai mulai timbulnya antibodi

yang dapat terdeteksi dengan pemeriksaan (Mahajan, et al., 2010). Window period pada HIV biasanya berlangsung selama 3-4 minggu setelah infeksi (Brooks, et al., 2008). Analisis PCR dapat digunakan untuk memastikan infeksi HIV pada fase window period ini (Levinson, 2008).

2.5.4 Penatalaksanaan

Secara umum, penatalaksanaan AIDS terdiri atas beberapa jenis yaitu (Djoerban & Djauzi, 2009) :

1. Pengobatan untuk menekan replikasi virus HIV dengan obat antiretroviral (ARV)

2. Pengobatan untuk mengatasi berbagai penyerta seperti jamur, tuberkulosis, hepatitis, toxoplasma, sarkoma kaposi, dan kanker serviks 3. Pengobatan suportif yaitu makanan yang mempunyai nilai gizi yang baik

dan pengobatan pendukung lain seperti dukungan psikososial dan dukungan keagamaan.

2.5.5 Pencegahan

Ada beberapa jenis program yang direkomendasikan WHO di antaranya (Djoerban & Djauzi, 2009):

1. Pendidikan kesehatan reproduksi untuk remaja dan dewasa muda 2. Program penyuluhan sebaya untuk berbagai kelompok sasaran 3. Program kerjasama dengan media cetak dan elektronik

4. Paket pencegahan komprehensif untuk pengguna narkotika 5. Program pendidikan agama

6. Program layanan pengobatan infeksi menular seksual

7. Program promosi kondom di lokalisasi pelacuran dan panti pijat