BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2.1.1.1 Pengertian APBD

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam

pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun

kabupaten dan kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya

merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk

meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Menurut Halim (2004 : 15) tentang Anggaran Pendapatan dan belanja

Daerah (APBD) yaitu :

“Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) adalah suatu anggaran Daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut : rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci; adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan; jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun”.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14, ” Anggaran pendapatan

dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan

Menurut Bastian (2006 : 189) APBD merupakan “pertanggungjawaban

rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan

dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.”

APBD harus memuat sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja,

standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen

kegiatan yang bersangkutan, serta bagian pendapatan APBD yang digunakan

untuk membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan

dan belanja modal/investasi.

Unsur-Unsur APBD menurut Halim (2004 : 15-16) adalah sebagai berikut

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.

2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk

menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.

3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.

4. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

2.1.1.2 Struktur APBD

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang

pedoman pengelolaan keuangan daerah. Adapun bentuk dan susunan APBD yang

didasarkan pada Permendagri 13/ 2006 pasal 22 ayat (1) terdiri atas 3 bagian,

yaitu : “pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.”

sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. (Permendagri 13/ 2006)

Menurut halim (2004) terkait dengan struktur Anggaran Pendapatan dan

Belanja Modal yaitu :

“Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja digolongkan menjadi 4 yakni belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak tersangka. Belanja aparatur daerah diklasifikasi menjadi 3 kategori yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/ pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi 3 yakni belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan yaitu : sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah : sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan transfer dari dana cadangan. Sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas : pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang”.

2.1.1.3 Fungsi APBD

Fungsi APBD pada dasarnya sama dengan fungsi APBN. Fungsi APBD

terdiri dari:

1. Fungsi otoritasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk

merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa

dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan

2. Fungsi perencanaan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi

pedoman bagi manajemen merencanakan kegiatan pada tahun yang

bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi

pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan

pemerintah daerah.

4. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus

diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran,

dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan

efektivitas perekonomian daerah.

5. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam

penganggaran daerah harus memperlihatkan rasa keadilan dan kepatuhan.

6. Fungsi stabilitas memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat

untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental

perekonomian daerah.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Boediono (dalam Tarigan, 2006 : 46), “Pertumbuhan ekonomi

adalah proses kenaikan output per kapita”. Menurut Arsyad (2005 : 7)

“pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa memandang

apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan

penduduk, atau apakah pertumbuhan struktur ekonomi terjadi atau tidak”.

Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan

dan jasa yang dihasilkan bertumbuh besar pada tahun berikutnya yang berarti

bahwa produktivitas dari fakta-fakta yang dimasukkan dalam produksi yang

menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat.

Pertumbuhan Ekonomi sering diukur dengan menggunakan pertumbuhan

Produk Domestik Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada

dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha

dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir

yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Penyajian angka-angka dalam PDRB dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB

atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar

harga berlaku menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa dihitung dengan

menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan setiap tahun, sedangkan

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang

dihitung dengan memakai harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai

tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk menilai

pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan

digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan umum yang

dapat digunakan, yaitu:

1. Pendekatan Produksi, PDRB jumlah nilai tambah atas barang dan jasa

yang dihasilkan oleh berbagai oleh berbagai unit produksi di suatu daerah

2. Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang

diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses

produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tetentu (biasanya satu

tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji,

sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong

pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB

mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak

langsung dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan

akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumahtangga dan

lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan

modal tetap domestik bruto, (4) perubahan stok dan (5) ekspor neto,

(ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2004 : 67) tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yaitu :

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.”

Sebagaimana disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, maka

diharapkan tiap-tiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, “Pendapatan Asli Daerah selanjutnya

disebutkan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk

mendanai pelaksanaan otonomi sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan

desentralisasi. Sumber-sumber penerimaan daerah yang dimasukkan dalam pos

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang sah.

Klasifikasi PAD berdasarkan Permendagri 13/2006 adalah sebagai

berikut :

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusaahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai

menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang

diterima, maka akan semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut

dalam melaksnakan kebijakannya. Upaya meningkatka kemampuan penerimaan

daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada

usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus

meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil

ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah diatasnya

(pemerintah pusat).

2.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Pemendagri 13 Tahun 2006, “Kelompok pendapatan dana

perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: dana bagi hasil,

dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.”

Menurut UU No. 34 Tahun 2004, “Dana Alokasi Umum, selanjutnya

disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Menurut Halim (2004 : 141), “Dana Alokasi Umum adalah dana yang

berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi.”

DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan

pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju

dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Pada dasarnya, dengan

diberlakukannya otonomi daerah diharapkan ketergantungan pemerintah daerah

terhadap pemerintah pusat tentang keuangan daerah diharapkan semakin kecil

(sumbangan DAU kecil), atau dengan kata lain sumber pendapatan daerah bisa

bersumber pada daerah sendiri (sumbangan PAD besar).

2.1.5 Belanja Modal

Menurut Halim (2004 : 73), “Belanja Modal merupakan belanja pemerintah

daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah

belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja

Administrasi Umum.”

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53

ayat (1) :

“Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan

untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau

pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari

12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti

dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,

irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya”.

Syaiful (2006) menjelaskan bahwa belanja modal dapat dikategorikan dalam

5 kategori utama :

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk

pengadaan, pembelian, pembebasan penyelesaian untuk balik nama dan

sewa, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah,

pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan

perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap

pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan

kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin

dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan

pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai

gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang

digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan

pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran

jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan

dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan

untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/

pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat

dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam

belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian

barang-barang kesenian, barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, hewan

ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

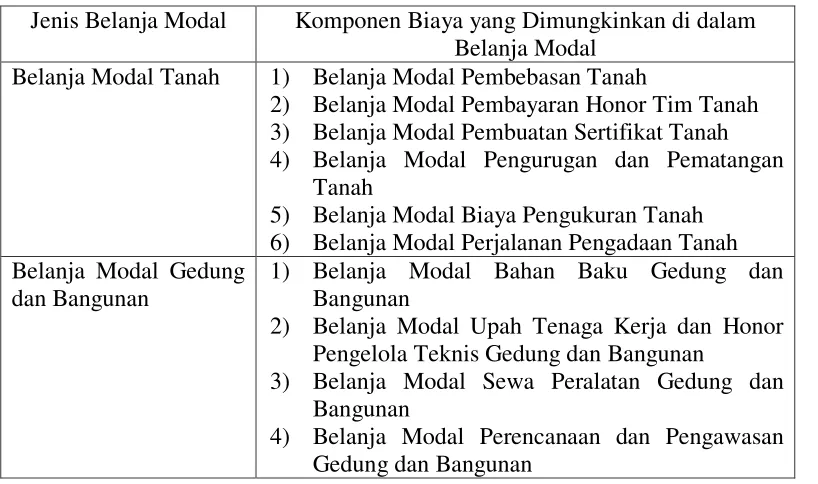

Berikut ini adalah tabel komponen biaya yang termasuk dalam belanja

modal :

Tabel 2.1

Jenis Belanja Modal dan Komponen-Komponennya

Jenis Belanja Modal Komponen Biaya yang Dimungkinkan di dalam

Belanja Modal

Belanja Modal Tanah 1) Belanja Modal Pembebasan Tanah

2) Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah

3) Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah

4) Belanja Modal Pengurugan dan Pematangan

Tanah

5) Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah

6) Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan

Bangunan

2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor

Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan

3) Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan

Bangunan

4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan

5) Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan

6) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran

Bangunan Lama Gedung dan Bangunan

7) Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan

Bangunan Belanja Modal

Peralatan dan Mesin

1) Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin

2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor

Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin

3) Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralatan dan

Mesin

4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan

Peralatan dan Mesin

5) Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin

6) Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin

7) Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

1) Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan

2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor

Pengelola Tekhnis Jalan dan Jembatan

3) Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan

Jembatan

4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan

Jalan dan Jembatan

5) Belanja Modal Perizinan Jalan dan Jembatan

6) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran

Bangunan Lama, Jalan dan Jembatan

7) Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan

8) Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan

9) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor

Pengelola Teknis Irigasi dan Jaringan

10) Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan

Jaringan

11) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan

Irigasi dan Jaringan

12) Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan

13) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran

Bangunan Lama,Irigasi dan Jaringan

14) Belanja Modal Perjalanan Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Fisik Lainnya

1) Belanja Modal Bahan Baku Fisik Lainnya

2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan

Pengelola Teknis Fisik Lainnya

3) Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik Lainnya

4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan

Fisik Lainnya

5) Belanja Modal Perizinan Fisik Lainnya

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Nama dan

Tahun

Variabel Penelitian Hasil Penelitian Halim dan

Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Hasil Daerah

Secara parsial dan simultan DAU dan PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah

Hadi (2006) Variabel Dependen: PDRB dan

PAD

Variabel Independen: Belanja Pembangunan

Belanja Pembangunan memberikan dampak postif dan signifikan terhadap PAD

maupun pertumbuhan ekonomi

Siagian (2008)

Variabel dependen: Belanja Pemerintahan daerah

Variabel independen:

Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lain-lain yang dianggap sah

Secara parsial maupun secara simultan DAU, PAD dan pendapatan lain-lain yang dianggap sah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah

Anggara (2012)

Variabel Dependen: belanja modal

Variabel Independen: PAD dan DAU

Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Megawati (2013)

Variabel dependen: belanja modal

Variabel independen: pertumbuhan ekonomi, PAD,

DAU

Terdapat pengaruh yang

signifikan antara PDRB, Pendapatan Asli Daerah, DAU terhadap Belanja Modal

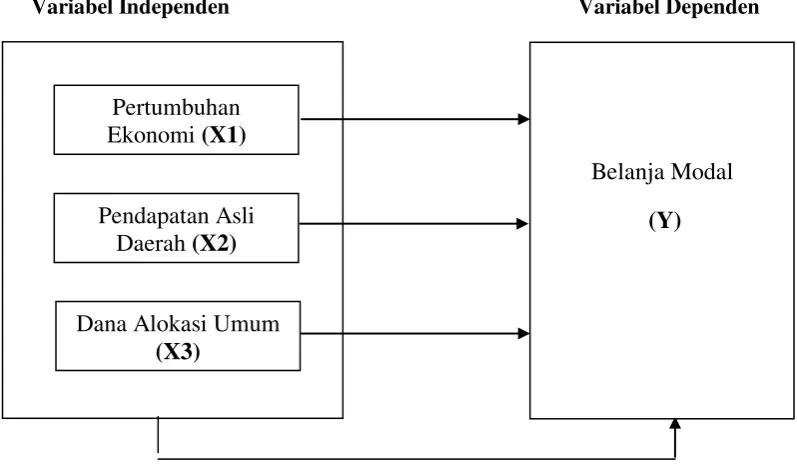

2.3 Kerangka Konseptual

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/investaris yang

adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau

menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang

dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang

pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam

membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Untuk dapat mengetahui

terjadinya peningkatan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah bisa dijadikan

sebagai tolak ukurnya karena PAD ini sendiri merupakan komponen yang penting

yang merencanakan bagaimana sebuah daerah dapat mendanai sendiri

kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam

pelaksanaan pelayanan publik dan merupakan output pengalokasian sumberdaya.

Keterbatasan sumber daya adalah pangkal masalah utama dalam pengalokasian

anggaran daerah. Hal ini dapat diatasi dengan menciptakan manajemen pelayanan

publik yang terencana dengan baik.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja

modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini

didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk

kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk kualitas pelayanan

publik. Besarnya belanja modal yang dialokasikan pemerintah daerah dalam

APBD tentu sangat dipengaruhi oleh posisi keuangan pada daerah tersebut. Posisi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada daerah

tersebut.

Untuk menyederhanakan alur pemikiran tersebut, maka kerangka konseptual

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Variabel Independen Variabel Dependen

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka penulis membuat hipotesis

yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan

secara simultan dan parsial terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada

pemerintahan kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara.

Belanja Modal

(Y)

Dana Alokasi Umum (X3)

Pendapatan Asli

Daerah (X2)

Pertumbuhan