1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cerita Raden Kamandaka merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang terdapat di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Cerita Raden Kamandaka berkembang dari tanah Sunda yakni di wilayah Kerajaan Pajajaran sampai ke Kabupaten Banyumas. Penelitian ini akan mengkaji tentang cerita Raden Kamandaka, sebagai upaya untuk memahami tokoh Raden Kamandaka di Kabupaten Banyumas dalam kaitannya dengan fungsi cerita Raden Kamandaka bagi masyarakat Banyumas.

Sastra lisan adalah teks sastra yang dituturkan secara lisan. Ciri ini menunjukkan dua unsur sekaligus, yakni nilai (value) dan cara (manner) (Taum, 2011:24). Menurut Taum, sastra lisan adalah sebuah wacana yang bernilai sastra, memenuhi kualifikasi sebagai „karya sastra‟ yang memiliki kaidah-kaidah estetik dan puitik tersendiri dengan sifat-sifat dan sarana-sarana kesusastraan (literary

atau literaturnost). Sastra lisan pada umumnya masih dituturkan dalam berbagai

bahasa daerah di Nusantara (Taum, 2011:24). Sastra lisan adalah kesusastraan yang mencakup ekspresi kesusastraan warga suatu kebudayaan yang disebarkan dan diturun-temurunkan secara lisan atau dari mulut ke mulut (Hutomo, 1991:1).

Sastra lisan (oral literature) adalah bagian dari tradisi lisan (oral tradition) atau yang biasanya dikembangkan dalam kebudayaan lisan (oral culture) berupa pesan-pesan, cerita-cerita, atau kesaksian-kesaksian, ataupun yang diwariskan

secara lisan dari satu generasi ke generasi lainnya (Vansina, 1985:27-28 via Taum, 2011:10). Pesan, cerita atau kesaksian-kesaksian tersebut disampaikan melalui tuturan atau nyanyian, dalam bentuk-bentuk seperti dongeng, peribahasa, balada, atau puisi. Melalui cara ini, masyarakat dapat mewariskan sejarah lisan, sastra lisan, hukum lisan, dan pengetahuan-pengetahuan lisan lainnya tanpa sistem tulisan (Vansina, 1985:27-28 via Taum, 2011:11).

Sastra lisan selalu hadir dalam versi dan varian yang berbeda-beda. Hal ini muncul sebagai akibat cara penyebaran atau pewarisannya dilakukan secara lisan, dari mulut ke mulut atau disertai contoh / gerak, dan alat pembantu pengingat

(mnemonic device). Banyaknya versi antara lain disebabkan oleh (a) lupa, (b)

proses interpolasi, (c) transformasi. Meskipun demikian, core atau bentuk dasar sastra lisan relatif tetap, terutama teks-teks sastra lisan yang memiliki ciri sakral (Taum, 2011:25).

Sastra lisan memiliki ciri-ciri antara lain (1) penyebarannya melalui mulut, ekspresi budaya yang disebarkan, baik dari segi waktu maupun ruang melalui mulut; (2) lahir di dalam masyarakat yang masih bercorak desa, masyarakat di luar kota, atau masyarakat yang belum mengenal huruf; (3) menggambarkan ciri-ciri budaya masyarakat, sebab sastra lisan merupakan warisan budaya yang menggambarkan masa lampau, tetapi menyebutkan pula hal-hal baru (sesuai dengan perubahan sosial) sehingga sastra lisan disebut juga fosil hidup; (4) tidak diketahui siapa pengarangnya, dank arena itu menjadi milik masyarakat; (5) bercorak puitis, teratur, dan berulang-ulang yang maksudnya untuk mengutakan ingatan, untuk menjaga keaslian sastra lisan supaya tidak cepat berubah; (6) tidak

mementingkan fakta dan kebenaran, lebih menekankan pada aspek khayalan, tetapi sastra lisan mempunyai fungsi penting di dalam masyarakat; (7) terdiri dari berbagai versi; (8) menggunakan gaya bahasa lisan (sehari-hari), mengandung dialek, dan kadang-kadang diucapkan tidak lengkap (Hutomo, 1991:3-4).

Sastra lisan merupakan bagian dari folklore. Sebagaimana cerita rakyat lainnya, Raden Kamandaka juga merupakan bagian dari folklor. Folklor berasal dari kata Inggris folklore, yang berasal dari dua kata dasar folk dan lore (Danandjaja, 1984:1). Menurut Alan Dundes, folk adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan, sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya. Ciri-ciri pengenal itu antara lain dapat berwujud : warna kulit yang sama, bentuk rambut yang sama, mata pencaharian yang sama, dan agama yang sama. Namun yang lebih penting lagi adalah bahwa mereka telah memiliki suatu tradisi, yakni kebudayaan yang telah mereka warisi turun-temurun, sedikitnya dua generasi, yang dapat mereka akui sebagai milik bersama. Di samping itu, yang paling penting adalah bahwa mereka sadar akan identitas kelompok mereka sendiri (Dundes, 1965:2; 1977:17-35; 1978:7 via Danandjaja, 1984:1). Menurut James Danandjaja (1984) folklore adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (mnemonic device).

Oleh sifatnya yang tradisional, folklor disebarkan di dalam bentuknya yang relatif tetap, atau di dalam bentuk baku dalam suatu kelompok masyarakat

tertentu. Folklor memiliki konsep mencakup 1) sastra lisan; 2) sastra tulis penduduk daerah pedesaan dan masyarakat kota kecil; 3) ekspresi budaya yang mencakup teknologi budaya, pengetahuan rakyat, kesenian dan rekreasi termasuk di dalamnya arsitektur tradisional, kerajinan rakyat, tari-tarian, obat-obatan tradisional, numerologi atau ilmu pètungan, dan permainan (Hutomo, 1991: 7-8).

Cerita Raden Kamandaka sangat populer di kalangan masyarakat Banyumas. Banyak nama tempat yang digunakan sebagai setting dalam cerita Raden Kamandaka yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas masih eksis atau digunakan hingga saat ini. Ada pula toponim atau tempat-tempat yang diberi nama karena ada hubungannya dengan peristiwa yang dialami oleh Raden Kamandaka.

Raden Kamandaka adalah nama samaran R. Banyak Catra, putra sulung Prabu Silihwangi atau putra mahkota dari Kerajaan Pajajaran. Nama R. Banyak Catra juga dikenal di kalangan masyarakat Sunda. Nama Kamandaka mangandung unsur “kama” yakni nafsu atau keinginan, keinginan memperoleh istri yang mirip dengan ibunya. Keinginan itu dilukiskan dengan jajah desa

milangkori 1 di wilayah Pajajaran, namun putri yang dicari tidak ditemukan.

Kamandaka mendapat petunjuk dari Ki Ajar Mirangrong agar mencari putri tersebut di selatan Gunung Agung, atau Gunung Gedhe kini bernama Gunung Slamet. Kamandaka akan bertemu dengan Putri Bungsu negeri Pasirluhur yang mirip dengan ibunya (Priyadi, 2002a:34).

1 Jajah desa milangkori artinya menjelajah atau keluar masuk dari desa satu ke desa yang lain

Menurut penuturan para narasumber, tidak ada uraian nama apapun mengenai tokoh cerita Raden Kamandaka. Setiap pergerakan dalam cerita R. Kamandaka adalah untuk mencari istri yang mirip dengan ibundanya baik rupa maupun sifatnya. Raden Kamandaka dianggap sebagai tokoh yang penting dan dihormati. Penghormatan atas tokoh Raden Kamandaka itu tercermin dalam perjalanan atau pengembaraan Raden Kamandaka sampai ke desa-desa sehingga jadilah nama suatu desa atau suatu situs yang disinggahinya, bahkan kini di jalan raya desa Bobosan yang menjadi salah satu tempat yang dilewati oleh Raden Kamandaka diberi nama Jalan Kamandaka.

Raden Kamandaka adalah tokoh yang melegenda. Perjuangannya dalam mendapatkan istri yang mirip dengan ibundanya sebagai simbol bakti kepada orang tua. 2 Kepahlawanan Raden Kamandaka memiliki nilai integritas, sebagai putra mahkota Pajajaran bisa saja ia mendapatkan istri dengan mudah tanpa perlu bersusah payah, akan tetapi ia tidak memilih jalur instan untuk mendapatkan Dewi Ciptarasa. 3 Raden Kamandaka menjadi tokoh favorit karena romantika dan dinamika perjuangan yang dialami Raden Kamandaka dalam memperoleh istri 4.

Raden Kamandaka mengalami banyak masalah dalam pengembaraan mencari istri yang mirip dengan ibunya. Masalah pertama yang dihadapi Raden Kamandaka adalah ketika tertangkap menyusup ke Tamansasari atas undangan Putri Bungsu, akhirnya Kamandaka dikeroyok oleh prajurit Pasirluhur dan menyelamatkan diri meloncat ke Kedung Petaunan. Kamandaka mendapat julukan

maling julig (maling pintar). Kamandaka adalah pencuri, yang dicuri bukanlah

2 Wawancara R. Budi Sasongko (56 th), tanggal 27 April 2016. 3 Wawancara Drs. Hari Wasikoen (69 th), tanggal 26 Mei 2016. 4

harta benda, melainkan hati putri bungsu Adipati Pasirluhur, Kandhandaha. Sang Adipati menugaskan Silihwarni (Banyak Ngampar) untuk menangkap Kamandaka hidup ataupun mati. Darah dan hati kekasih putrinya pun diminta sebagai bukti.

Pertempuran Kamandaka dengan Silihwarni terjadi di sekitar aliran Sungai Logawa. Rute pertarungan dimulai dari Pangebatan, Sungai Logawa, Langgongsari, Situsekar, Ajogol, Kali Apa, Kali Jengok, Kali Bodhas, Kali Banjaran, Kober, Bobosan, Karanganjing, Kali Jengok, Kali Apa, dan berakhir di Watu Sinom. Watu sinom adalah batu besar sebagai tempat bertemunya Raden Kamandaka dan Raden Banyak Ngampar, adiknya. Raden Banyak Ngampar yang diperintah ayahnya untuk mencari sang kakak juga menyamar sebagai abdi di Pasirluhur. Ketika bertemu, Raden Kamandaka menaiki batu besar sebesar rumah kemudian dari atas batu tersebut Raden Kamandaka menantang Silihwarni. Pada saat itulah mereka menyadari bahwa mereka bersaudara setelah Raden Kamandaka berteriak bahwa dirinya adalah putra Raja Silihwangi dari Kerajaan Pajajaran. Sinom berasal dari kata si- untuk menyebut nama orang dan anom atau nom yang berarti muda, masih sedikit umurnya, belum tua, belum matang (Poerwadarminta, 1939:350). Untuk mengingat peristiwa bertemunya saudara tua dan saudara muda inilah kemudian desa itu diberi nama „Keniten‟ yang berarti pengingat. Sampai saat ini Watu Sinom masih ada di desa Keniten, Kecamatan Kedungbanteng. Batur Agung adalah kompleks hutan yang digunakan Raden Kamandaka untuk bertapa dan mendapat petunjuk untuk berpindah pertapaannya ke hutan Kabunan sampai kemudian mendapatkan jubah lutung. Kompleks hutan Batur Agung memang tidak terlalu besar tetapi masih dipertahankan hingga kini,

bahkan sudah menjadi Situs Batur Agung. Hal inilah yang menarik minat penulis untuk melakukan penelitian terhadap mitos tokoh Raden Kamandaka dalam cerita lisan di Kabupaten Banyumas dalam kaitannya dengan fungsi mitos bagi masyarakat Banyumas.

Beberapa daerah yang dijadikan setting dalam pengembaraan Raden Kamandaka mulai dari negeri Pajajaran hingga Pasirluhur yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Banyumas ini menjadi daerah persebaran sastra lisan mitos tokoh Raden Kamandaka. Penelitian ini akan fokus meneliti persebaran sastra lisan mitos tokoh Raden Kamandaka yang berada di Kecamatan Kedungbanteng, Karanglewas, Purwokerto Utara, Purwokerto Timur, dan Purwokerto Selatan, serta menggunakan sepuluh varian cerita yang tersebar di wilayah-wilayah tersebut.

Perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam versi dan varian cerita Raden Kamandaka menarik untuk dikaji. Banyak penyebutan nama tokoh dan nama tempat yang memiliki persamaan dan perbedaan penyebutannya pada masing-masing varian cerita Raden Kamandaka. Penyebutan toponim dalam latar cerita Raden Kamandaka banyak yang masih ditemukan dan digunakan hingga saat ini utamanya yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Selanjutnya hal yang menarik untuk dilakukan kajian ini adalah kelengkapan cerita dari masing-masing varian cerita yang disebabkan beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut adalah diantaranya adanya kedekatan kekerabatan informan dengan Kadipaten Pasirluhur. Selain itu, daerah informan merupakan setting tempat dalam pengembaraan tokoh Raden Kamandaka, sehingga penyebutan latar tempat secara

lebih detail dimaksudkan untuk eksistensi daerahnya. Selain itu, juga dipengaruhi oleh kelengkapan ingatan kolektif informan, sehingga diketahui bagaimana persebaran cerita Raden Kamandaka di wilayah kabupaten Banyumas utamanya di wilayah yang dijadikan sebagai objek kajian.

Penelitian terhadap folklor perlu dilakukan khususnya folklor lisan, sebab folklor mengungkapkan bagaimana folk-nya berpikir, selain itu folklor juga mengabadikan apa-apa yang dirasakan penting (dalam suatu masa) oleh folk pendukungnya (Danandjaja, 1984:17). Kajian dan analisis akademis yang disertai teori terhadap folklor di Indonesia juga masih terbatas. Sastra lisan berkaitan dengan konteks moral maupun kultur dari kelompok masyarakat penuturnya, oleh sebab itulah menjadi pendorong untuk mengadakan penelitian di bidang sastra lisan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rekonstruksi cerita Raden Kamandaka di Kabupaten Banyumas?

2. Mengapa masyarakat sekitar menganggap Raden Kamandaka sebagai tokoh yang penting dalam unsur kehidupan sehari-hari?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Tujuan teoritis:

1. Menjelaskan rekonstruksi cerita Raden Kamandaka berdasarkan beberapa varian cerita yang berkembang di beberapa wilayah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

2. Menjelaskan fungsi cerita Raden Kamandaka dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat di Banyumas saat ini.

Tujuan praktis:

1. Memberikan pemahaman kepada para pembaca khususnya masyarakat Banyumas tentang cerita Raden Kamandaka dan pesan yang terkandung dalam cerita Raden Kamandaka.

2. Pendokumentasian cerita Raden Kamandaka yang bersumber dari sastra lisan.

1.4 Tinjauan Pustaka

Penelitian terhadap cerita Raden Kamandaka pernah dilakukan oleh Yuventia Indarti Nurwidayati dalam skripsi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 1988, yang berjudul “Analisis Struktural Cerita Raden Kamandaka”. Teori yang digunakan adalah Teori Struktural. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah cerita Raden Kamandaka yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 1931 berhuruf Jawa cetak yang disimpan di Perpustakaan Taman Siswa Dewantara Kirti Griya, Yogyakarta. Nurwidayati membahas unsur-unsur pembangun struktur cerita Raden Kamandaka yang meliputi unsur-unsur tema, plot atau alur, penokohan dan perwatakan, dan latar atau setting. Unsur-unsur itu dibangun sedemikian rupa sehingga unsur yang satu dengan yang lain saling berhubungan untuk membentuk struktur karya sastra. Yuventia menyebutkan

bahwa tema selalu ada terlebih dahulu sebelum unsur-unsur yang lain, sehingga tema berfungsi untuk menentukan arah cerita menjadi suatu karya yang bulat dan menarik. Yuventia membandingkan pengembangan tema yang digunakan dalam cerita Raden Kamandaka dengan pengembangan tema cerita Rabine Palasara (Yuventia, 1988:47). Selain menjabarkan unsur-unsur pembentuk struktur cerita Raden Kamandaka, Yuventia juga menyebutkan bahwa penulisan cerita Raden Kamandaka dipengaruhi aliran romantisme. Unsur bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa ngoko dan krama, banyak pula digunakan ungkapan-ungkapan dalam bahasa Jawa untuk menggambarkan suatu keadaan tertentu.

Skripsi Asriyah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2008, yang berjudul “Tokoh Raden Kamandaka dalam Legenda Goa Jatijajar”. Teori yang digunakan adalah Teori Resepsi Sastra, khususnya hubungan intertekstual antar versi cerita Rakyat Raden Kamandaka. Penelitian ini membandingkan tiga versi cerita Raden Kamandaka. Versi I, naskah tulis berjudul Raden Kamandaka

Roman Sedjarah Mawi Sekar yang terdapat dalam Babad Pasir, dalam bentuk

tembang macapat. Versi II, cerita lisan hasil wawancara serta merupakan hasil perbandingan dengan cerita dalam Buku Panduan Objek Wisata Goa Jatijajar yang disusun oleh Rusmin tahun 1991. Versi III, cerita lisan yang sudah dibukukan berjudul Raden Kamandaka terbitan Balai Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981. Penelitian ini menghasilkan keragaman versi cerita Raden Kamandaka dari ketiga versi cerita, menghasilkan persamaan dan perbedaan dalam tiga versi. Membahas keterkaitan cerita rakyat Raden Kamandaka dengan nama-nama tempat yang

masih digunakan hingga kini, serta kepopuleran dan fungsi cerita Raden Kamandaka di masyarakat.

Skripsi Dewi Raniti Rejeki, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2012, yang berjudul “Raden Kamandaka (Jilid III) : Suntingan Teks, Terjemahan dan Analisis Penokohan” koleksi perpustakaan Museum Dewantara Kirti Griya Taman Siswa Yogyakarta dengan nomor kode koleksi 1717. Skripsi ini meyajikan suntingan teks dan terjemahan teks Raden Kamandaka jilid III yang berisi tentang pernikahan Raden Banyakcatra dengan Dewi Ciptarasa, sayembara Raja Silihwangi, pertempuran antara pasukan Pajajaran dengan Nusakambangan, dan pengangkatan Raden Banyak Catra menjadi Adipati di Pasirluhur. Analisis penokohan teks Raden Kamandaka berdasarkan teks Raden Kamandaka jilid I, II, dan III dengan nomor kode koleksi 1715, 1716, dan 1717. Dewi menyebutkan bahwa tembang yang digunakan dalam teks Raden Kamandaka jilid III adalah Asmarandana, Dhandhanggula, Durma, Gambuh, Kinanthi, Maskumambang, Megatruh, Mijil, dan Sinom. Tembang Pocung tidak tidak digunakan karena memiliki watak kendur, tanpa perasaan yang memuncak. Metode yang digunakan dalam menganilis penokohan menggunakan metode analitis dan metode dramatis, akan tetapi lebih sering memnggunakan metode dramatis atau metode tak langsung. Watak tokoh di dalam teks Raden Kamandaka bermacam-macam. Ada yang baik dan ada yang buruk. Tokoh yang memiliki watak baik belum tentu baik sepenuhnya, begitu pula sebaliknya. Perbedaan watak tokoh di dalam teks Raden Kamandaka menyebabkan tiap tokoh mempu berperan secara penuh dalam cerita (Rejeki, 2012:155).

Tesis Sugeng Priyadi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 1995, yang berjudul “Tedhakan Serat Babad Banyumas : Suntingan Teks, Terjemahan, dan Fungsi Genealogi dalam kerangka Struktur”. Priyadi dalam tesisnya membahas suntingan teks, terjemahan, dan fungsi genealogi Babad Banyumas.

Sugeng Priyadi, 2002b, yang berjudul “Babad Pasir : Banyumas dan Sunda” dalam Humaniora Jurnal Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada volume XIV No 2. Membahas pandangan tokoh Kamandaka serta membandingkannya dengan teks Ramayana. Juga dalam Humaniora volume XX No 2, 2008, yang berjudul “Orientasi Nilai Budaya Banyumas : antara Masyarakat Tradisional dan Modern” Priyadi meneliti orientasi nilai Budaya Banyumas yang terdapat di dalam teks Babad Pasir. Priyadi juga membandingkan nilai budaya Banyumas dalam Babad Pasir dan Babad Banyumas. Babad Pasir cenderung menyajikan konflik internal, sedangkan Babad Banyumas ditandai lagi dengan asketisme. Namun, keduanya menunjukkan paradoks antara nilai-nilai positif dan negatif.

Penelitian dalam skripsi ini akan menganalisis cerita Raden Kamandaka dengan teori struktur naratif Seymour Chatman, serta fungsi cerita Raden Kamandaka bagi masyarakat. Penelitian folklor dengan teori struktur naratif Seymour Chatman pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sofiyah dalam skripsi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2010, yang berjudul “Analisis Struktur Naratif Model Seymour Chatman : Cerpen Pan‟ya Saishuudeki Karya Murakami Haruki”. Sofiyah menganalisis urutan kronologis, urutan wacana, hubugan logis (sebab-akibat), aspek tatanan (order), durasi, frekuensi,

karakter, serta latar cerpen Pan‟ya Saishuugeki. Sofiyah menemukan adanya perbedaan dan persamaan antara urutan kronologis dan urutan wacana pada cerpen Pan‟ya Saishuugeki. Garis besar dan keseluruhan cerpen Pan‟ya Saishuugeki merupakan bentuk anakroni prolepsis atau menggunakan alur maju

(flashforward) dan sebagian kecil menggunakan flashback dari 20 sekuen yang

ada (Sofiyah, 2010:88).

1.5 Landasan Teori

Menurut Jan Harold Brunvand, folklor digolongkan ke dalam tiga kelompok berdasarkan tipenya: (1) folklor lisan (verbal folklore), (2) folklor sebagian lisan

(partly verbal folklore), dan (3) folklor bukan lisan (non verbal folklore)

(Brunvand, 1968:2-3 via Danandjaja, 1984:21). Folklor lisan adalah folklor yang bentuknya memang murni lisan. Bentuk-bentuk (genre) folklor yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain (a) bahasa rakyat (folk speech) seperti logat, julukan, pangkat tradisional, dan titel kebangsawanan; (b) ungkapan tradisional, seperti peribahasa, pepatah, dan pemeo; (c) pertanyaan tradisional, seperti teka-teki; (d) puisi rakyat, seperti pantun, gurindam, dan syair; (e) cerita prosa rakyat, seperti mite, legenda, dan dongeng; dan (f) nyanyian rakyat (Danandjaja, 1984:22).

Dongeng merupakan kisah atau cerita yang lahir dari khayalan manusia. Khayalan manusia tersebut berasal dari apa yang ada dalam kehidupan manusia sehari-hari, dan khayalan manusia memiliki kebebasan mutlak. Oleh sebab khayalan manusia inilah, dongeng banyak yang ceritanya tidak masuk akal atau di luar nalar manusia. Dongeng satu dengan dongeng yang lain kadang memiliki

kemiripan-kemiripan pada beberapa unsurnya. Kemiripan-kemiripan yang tampak pada berbagai macam dongeng yang berasal dari beraneka ragam kebudayaan tentunya bukan merupakan hasil dari kontak atau interaksi antar faktor eksternal yang ada di luar nalar manusia, melainkan hasil dari mekanisme yang ada dalam nalar manusia itu sendiri (Ahimsa-Putra, 2001:77-78).

Sastra lisan merupakan bagian dari folklore. Sebagaimana cerita rakyat lainnya, Raden Kamandaka juga merupakan bagian dari folklor. Menurut konsep folklor, cerita rakyat Raden Kamandaka tergolong legenda tokoh dan legenda tempat. Legenda merupakan uraian naratif atau penuturan cerita rakyat mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi, sehingga legenda juga bisa digolongkan sebagai cerita naratif.

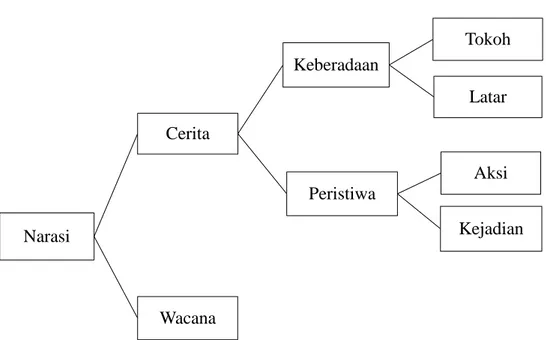

Narasi merupakan sebuah komunikasi antara pengirim dan penerima. Teori struktural naratif menyebutkan bahwa setiap narasi memiliki dua bagian, yaitu cerita (story) dan wacana (discourse). Cerita atau isi dikomunikasikan melalui sarana-sarana dalam wacana atau dengan kata lain cerita adalah apa yang digambarkan dalam narasi. Cerita berupa mata rantai peristiwa atau events (aksi dan kejadian) ditambah dengan keberadaan atau existents yang meliputi tokoh

(characters) dan latar (setting) (Chatman, 1980:19). Konsep Chatman tersebut

Gambar 1. Diagram teks naratif Seymour Chatman (1980:19) terjemahan Burhan Nurgiyantoro (2012:28).

Penelitian ini akan fokus pada cerita. Peristiwa terdiri atas aksi-aksi dan kejadian sedangkan wujud keberadaan terdiri atas tokoh-tokoh dan unsur-unsur latar. Peristiwa-peristiwa yang disajikan dalam sebuah naratif bersifat logis dan hierarkis. Sifat logis mengandung pengertian bahwa peristiwa-peristiwa tersebut terjalin satu dengan peristiwa yang lain secara sebab-akibat (Chatman, 1980:46). Sifat hierarkis menunjukan bahwa antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain berbeda tingkat kepentingan, keutamaannya, dan fungsionalitas struktur naratifnya.

Cerita rakyat memiliki versi dan varian. Versi adalah setiap ucapan ulangan dari suatu bentuk folklor, sedangkan varian adalah suatu versi yang mempunyai perbedaan pokok dengan versi-versi folklor lainnya (Danandjaja, 1984:51).

Narasi Cerita Keberadaan Tokoh Latar Peristiwa Aksi Kejadian Wacana

Penelitian ini menggunakan sepuluh varian cerita yang didapat dari sepuluh narasumber yang tersebar di kecamatan Kedungbanteng, Karanglewas, Purwokerto Utara, Purwokerto Timur, dan Purwokerto Selatan.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian meliputi cara dan prosedur yang akan ditempuh oleh peneliti dalam rangka mencari jawaban atas masalah-masalah yang diajukan (Taum, 2011:231). Ketepatan dalam memilih metode yang digunakan dalam pengumpulan data, analisis, dan penyajian akan berpengaruh dalam keberhasilan penelitian ini.

Secara keilmuan, metode dapat diartikan sebagai cara berpikir, sedangkan teknik diartikan sebagai cara melaksanakan hasil berpikir. Dengan demikian metodologi penelitian itu diartikan sebagai pemahaman metode-metode penelitian dan pemahaman teknik-teknik penelitian. Teknik adalah rangkaian proses atau kegiatan penelitian yang spesifik yang dilakukan dalam penelitian sebagai akibat penerapan sebuah pendekatan dan metode tertentu. Teknik hanyalah bagian dari metode yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan anilisis data (Taum, 2011:235).

Objek dalam penelitian ini adalah cerita Raden Kamandaka di beberapa wilayah di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dalam studi sastra lisan dan metode kuantitatif sebagai pelengkap analisis yang menggunakan metode kualitatif.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

1.6.1.1 Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan sebelum melakukan penelitian lapangan agar persiapan yang dilakukan matang. Membaca buku-buku yang relevan dengan objek kajian yang diteliti akan mendukung dalam proses penelitian.

1.6.1.2 Teknik Pengumpulan Data Lapangan a. Penentuan Narasumber

Informan adalah seorang pembicara asli (native speaker) yang merupakan sumber informasi, secara harfiah, mereka menjadi guru bagi peneliti (Spradley, 1997:35 via Taum, 2011:238). Oleh sebab itu informan yang dijadikan narasumber merupakan penduduk asli yang berdomisili di Kabupaten Banyumas.

b. Pengumpulan Data-data Sosial Budaya

Dalam pengumpulan data di lapangan, selain data utama, seorang peneliti sastra lisan perlu juga menghimpun berbagai informasi mengenai latar belakang sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Data-data sosial budaya itu dapat mencakup latar belakang sejarah, gambaran geografis dan demografis, agama dan kepercayaan, dan korpus kebudayaan yang lebih luas, dan kehidupan sastra pada umumnya (Taum, 2011:238-239). Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data etnografi Kabupaten Banyumas.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data lapangan, teknik-teknik yang dilakukan yaitu, (1) Wawancara. Tahap wawancara yang dilakukan adalah „wawancara bebas‟ (free interview/non-directed interview) supaya memberi kebebasan kepada

informan dalam berbicara. Tahap selanjutnya „wawancara terarah‟

(structures/directed interview), dengan mengajukan pertanyaan yang sudah

disusun sebelumnya untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan mendalam

(indepth-interview) mengenai mitos tokoh Raden Kamandaka. (2) Pengamatan

atau observasi. Pengamatan atau observasi dilakukan pada benda-benda atau situs peninggalan Raden Kamandaka serta tempat-tempat yang masih ada dan masih digunakan sampai sekarang. (3) Perekaman dan Pencatatan. Teknik perekaman menggunakan tape recorder dilakukan untuk melengkapi teknik pencatatan. Teknik pencatatan bisa dipergunakan untuk mentranskripsikan hasil rekaman menjadi bahan tulisan dan mencatat berbagai aspek yang berkaitan dengan suasana penceritaan dan informasi-informasi lain selama melakukan wawancara dan pengamatan (Taum, 2011:239-240).

d. Pengarsipan

Pengarsipan dilakukan setelah mendapatkan data-data lapangan. Pengarsipan dilakukan secara rapi untuk mempermudah proses analisis data. Pengarsipan yang rapi dari hasil Perekaman dan Pencatatan dilengkapi dengan keterangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai hasil dokumentasi sastra lisan.

1.6.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dengan objek cerita Raden Kamandaka di beberapa daerah di Kabupaten Banyumas adalah dengan menyusun rekonstruksi cerita dan mengetahui kaitannya fungsi mitos bagi masyarakat Banyumas dengan terlebih dahulu melakukan tahapan sebagai berikut,

1.6.2.1 Transkripsi

Transkripsi adalah pengubahan dari bentuk wicara lisan menjadi bentuk tertulis. Dalam melakukan transkripsi, ciri kelisanan teks sedapat mungkin dipertahankan (Taum, 2011:243).

1.6.2.2 Penerjemahan

Ketika melakukan studi sastra lisan, sedapat mungkin diusahakan terjemahan kata demi kata (terjemahan harafiah). Meskipun demikian, mengingat konteks kalimat, kelancaran bahasa Indonesia, dan kejelasan pengertian, penerjemahan kata demi kata secara konsisten tidak selalu mungkin. Dalam kasus yang demikian, terjemahan harafiah ditempatkan dalam catatan (Taum, 2011:245). Menerjemahkan hasil transkripsi dari bahasa sumber yakni berbahasa Jawa Banyumasan ke bahasa sasaran yakni bahasa Indonesia.

1.6.2.3 Klasifikasi Cerita Berdasarkan Analisis Naratif Chatman

Cerita Raden Kamandaka diklasifikasi berdasarkan analisis naratif Chatman. Pertama-tama menganalisis data kuantitatif yakni dengan mengklasifikasi setting, tokoh, dan aksi tokoh. Klasifikasi ini menghitung kuantitas setting tempat, aksi tokoh, dan tokoh dalam cerita Raden Kamandaka dari masing-masing varian dan keseluruhan varian. Kedua menganalisis data kualitatif yaitu mengklasifikasi peristiwa yang terjadi dan menentukan peristiwa penting yang menjadi penggerak cerita bersumber dari kesepuluh varian cerita Raden Kamandaka. Kedua klasifikasi tersebut kemudian menghasilkan rekonstruksi cerita Raden Kamandaka.

1.6.3 Teknik Penyajian Data

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari tiga tahapan strategis dalam pemahaman penelitian. Pada tahap ini dilakukan pengujian validitas hasil penelitian. Data yang disajikan adalah rekonstruksi cerita Raden Kamandaka berdasarkan beberapa varian cerita yang berkembang di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menggunakan teori analisis naratif Seymour Chatman dalam bentuk penyusunan laporan berupa penulisan skripsi. Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk uraian dan tabel.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penyajian.

Bab II Budaya Masyarakat Banyumas. Bab ini berisi tentang data etnografi seperti keadaan geografis dan budaya masyarakat Kabupaten Banyumas, sistem religi dan kepercayaan, serta kesenian masyarakat Banyumas.

Bab III Analisis cerita Raden Kamandaka. Bab ini berisi Analisis naratif cerita Raden Kamandaka di beberapa wilayah di Kabupaten Banyumas dengan menyajikan hasil analisis data kuantitatif guna melengkapi analisis kualitatif yang menghasilkan rangkuman cerita yang besar yakni tersusun dalam rekonstruksi cerita Raden Kamandaka

Bab IV Kesimpulan, berisi uraian hasil pembahasan dari Bab I – Bab III. Pada bagian akhir disajikan daftar pustaka dan lampiran.