INDUKSI PEMBUNGAAN DAN BIOLOGI BUNGA PADA

TANAMAN JAHE PUTIH BESAR (Zingiber officinale Rosc.)

MELATI

SEKOLAH PASCA SARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2010

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang

berjudul:

INDUKSI PEMBUNGAAN DAN BIOLOGI BUNGA PADA

TANAMAN JAHE PUTIH BESAR (Zingiber officinale Rosc.)

merupakan karya saya sendiri di bawah bimbingan komisi pembimbing dan belum

diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua data dan

informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak

diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam

Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Desember 2010

Melati

MELATI. Flower Induction and Flowering Biology of Big White Ginger

(

Zingiber officinale

Rosc) Under direction of ENDAH RETNO PALUPI,

and NURLIANI BERMAWIE.

Rhizome is usually used for propagation of large white ginger (Zingiber

officinale Rosc). The major restriction of using rhizome as material for

propagation is pests and diseases spread through rhizome, such as bacterial

wilt, leaf pock, rhizome flea, and rhizome flies. True seed is considered as one

of potential alternatives breakthrough to be developed. However, true seed

production is hindered by limited flower production. Therefore this research

was aimed at studying flower induction and flowering biology of large white

ginger var. Cimanggu 1. The research consisted of two steps; first, flower

induction with low media water content and use of paclobutrazol as two

separate experiments and the second was observation on flowering biology.

The experiments for flower induction was arranged in completely randomized

block design with one factor, i.e. 1) controlling water content of the media at:

48-49, 45-46, 42-43, 39– 40, 36-37, and 33-34 %; and 2) using paclobutrazol

as soil drench: 0, 20, 40, 60, 80, 100 ppm. Observation on flowering biology

includes pollen viability and stigma receptivity. Result of experiment indicated

that low media water content did not induce flowering, but 100 ppm

paclobutrazol as soil drench produced more flowers at earlier stage. Pollen

viability was highest at 45 min. after blooming (MAB) and declines sharply

after 60 MAB. Stigma receptivity presumably occurred at the time when

secretion was produced and the stigma tip was transparant, however the

precise time is yet to be investigated further.

Keywords: paclobutrazol, pollen viability, rhizome, stigma receptivity, water

content media.

MELATI. Induksi Pembungaan dan Biologi Bunga Pada Tanaman Jahe Putih

Besar (Z

ingiber officinale

Rosc.) Dibimbing oleh ENDAH RETNO PALUPI,

dan NURLIANI BERMAWIE.

Jahe (

Zingiber officinale

Rosc.) merupakan salah satu tanaman obat

dengan klaim khasiat paling banyak. Lebih dari 40 produk OT (obat

tradisional) menggunakan jahe sebagai bahan baku. Disamping kebutuhan

dalam negeri yang cukup tinggi, jahe juga merupakan salah satu komoditas

ekspor. Pasokan jahe dunia saat ini dikuasai oleh India (50% dari kebutuhan

dunia). Dalam sepuluh tahun terakhir, ekspor jahe dari Indonesia berupa

rimpang jahe segar, jahe kering, acar jahe (pikel), dan minyak atsiri,

berfluktuasi sangat tajam.

Banyaknya OPT tular benih, menjadi kendala dalam penggunaan

rimpang sebagai benih untuk perbanyakan tanaman jahe. Benih yang sudah

terinfeksi sulit untuk disterilkan dan hal ini dapat menurunkan produksi benih

jahe. Oleh karena itu ketersediaan benih yang bebas dari penyakit dari varietas

yang diinginkan pasar dalam jumlah, waktu dan harga yang memadai, sangat

terbatas, sehingga menghambat pengembangan tanaman jahe di Indonesia.

Disamping itu ukuran rimpang yang besar/voluminous (dibutuhkan benih 2-3

ton/ha) dan tidak tahan disimpan lama (daya tumbuh benih turun sampai 50

% dalam waktu 3–4 bulan) merupakan masalah lain yang perlu dicari jalan

keluarnya. Rentang waktu antara panen dan musim tanam kadang-kadang

lebih dari 4 bulan, sehingga benih yang tersedia bermutu rendah.

Penggunaan biji sebagai benih menjadi alternatife terobosan yang potensial

untuk dikembangkan, namun masih menghadapi kendala karena jahe jarang

berbunga dan berbiji.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) memperoleh teknik induksi

pembu-ngaan jahe, dan (2). mempelajari kendala dalam reproduksi seksual jahe putih

besar var Cimanggu 1 terkait dengan biologi pembungaan. Penelitian

dilaksanakan di Rumah Kaca, Laboratorium Benih, Kelti Plasma Nutfah dan

Pemuliaan, Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik di Bogor untuk

induksi pembungaan serta pengamatan fenologi dan biologi bunga, dan

Laboratorium Zoologi LIPI Cibinong untuk pengamatan morfologi serbuk sari

dan kepala putik. Kebun Percobaan Cicurug untuk pengamatan fenologi dan

biologi bunga. Penelitian berlangsung pada bulan Agustus 2009 sampai

dengan Juni 2010.

Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilaksanakan penelitian yang

terdiri atas dua pecobaan. Percobaan 1: Induksi Pembungaan Jahe Putih Besar

(

Zingiber officinale

Rosc). Penelitian terdiri atas dua percobaan, yaitu: 1)

Induksi pembungaan jahe putih besar (

Zingiber officinale

Rosc) dengan

menggunakan kadar air media yang berbeda yaitu Co : kadar air media

(KAM) 48-49 % atau 100 % kapasitas lapang (KL), C1 : KAM 45-46 % atau

83% KL, C2 : KAM 42-43% atau 66% (KL), C3 : KAM 39–40% atau 50%

KL, C4 : KAM 36-37% atau 33% KL, C5 : KAM 33-34% atau 16% KL dan

bunga jahe putih besar (

Zingiber officinale

Rosc).

Percobaan induksi pembungaan disusun dengan rancangan perlakuan

satu faktor dalam rancangan lingkungan acak kelompok lengkap dengan

empat ulangan. Setiap perlakuan dan ulangan menggunakan lima sampel,

sehingga total sampel yang digunakan untuk kedua percobaan induksi

pembungaan adalah 240 sampel. Rimpang yang digunakan untuk benih

adalah yang sudah tua, minimal berumur 9 bulan. Ciri-ciri rimpang tua antara

lain kandungan serat tinggi dan kasar, kulit licin dan keras tidak mudah

mengelupas, warna kulit mengkilat menampakkan tanda bernas. Peubah yang

diamati dalam percobaan ini meliputi parameter pertumbuhan (tinggi

tanaman, diameter batang, luas daun, dan jumlah tunas), produksi rimpang

(berat rimpang, dan tebal rimpang) dan parameter pembungaan (awal spika

keluar, akhir spika keluar, jumlah spika dan panjang spika).

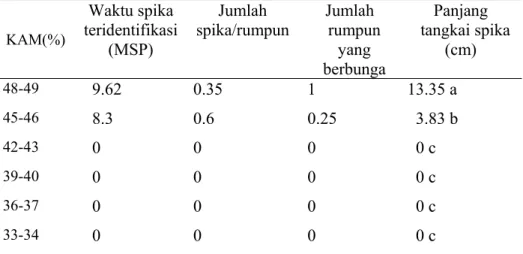

Hasil percobaan 1 menunjukkan bahwa induksi pembungaan dengan

kadar air media yang rendah tidak mampu menginduksi pembungaan. Kadar

air media yang rendah dapat mengganggu pertumbuhan, dan produksi

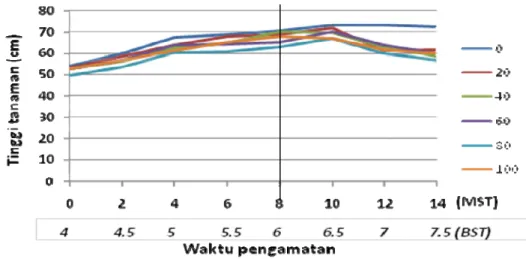

rimpang. Pemberian paclobutrazol dapat meningkatkan pembungaan.

Paclobutrazol dengan kosentrasi 100 ppm memberikan hasil yang terbaik,

dimana waktu keluarnya bunga lebih cepat, waktu pembungan yang panjang

dan jumlah bunga terbanyak. Spika yang muncul tidak hanya terbentuk

langsung dari rimpang tetapi juga berasal dari perubahan tunas vegetatif

menjadi tunas generatif (spika).

Jahe mempunya masa berbunga yaitu 4–7 BST yang dipengaruhi oleh

lingkungan. Lamanya waktu yang dibutuhkan mulai dari insiasi bunga sampai

bunga layu 70-80 hari. Waktu bunga mekar hanya beberapa jam dan

kemudian layu. Pengamatan terhadap morfologi bunga menunjukkan bahwa

posisi kotak sari lebih rendah dari kepala putik dan serbuk sari bersifat

lengket. Serbuk sari mempunyai permukaan yang rata dan tidak mempunyai

pori. Berdasarkan pewarnaan dengan menggunakan Acetocarmine dan

Aniline blue, serbuk sari mempunyai viabilitas tertinggi sekitar 45-60 menit

setelah bunga mekar dan setelah itu viabilitas serbuk sari menurun. Media

perkecambahan serbuk sari yang digunakan yaitu Pollen Germination

Medium, Brewbaker & Kwack, dan sukrosa) belum mampu mendorong

perkecambahan serbuk sari sehingga tabungnya tidak terbentuk. Kepala putik

mempunyai sekresi terbanyak ± 2,5 jam setelah bunga mekar yang ditandai

dengan adanya cairan bening pada kepala putik. Pada saat itu kepala putik

melengkung menyentuh labellum (mahkota).

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2010

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencamtumkan atau

menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,

penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau

tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang

wajar IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis

dalam bentuk apapun tanpa izin IPB

INDUKSI PEMBUNGAAN DAN BIOLOGI BUNGA PADA

TANAMAN JAHE PUTIH BESAR (Zingiber officinale Rosc.)

MELATI

Tesis

sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Magister Sains pada

Program Studi Ilmu dan Teknologi Benih

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2010

Nama

: Melati

NRP

: A251080021

Disetujui

Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Endah Retno Palupi, MSc. Dr.Ir.Nurliani Bermawie

Ketua

Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi

Dekan Sekolah Pascasarjana

Ilmu dan Teknologi Benih

Prof. Dr. Ir. Satriyas Ilyas, M.S.

Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, M.S.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan

izin-Nya karya ilmiah dengan judul “Induksi Pembungaan Dan Biologi Bunga Pada

Tanaman Jahe Putih Besar (Z

ingiber officinale

Rosc.).)”, yang telah dilaksanakan

sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan Juni 2010 berhasil diselesaikan.

Karya ilmiah ini disusun sebagai sebagai salah satu syarat kelulusan di Sekolah

Pascasarjana IPB, yang memuat antara lain, latar belakang dilakukannya penelitian,

tinjauan pustaka, bahan dan metode serta hasil dan pembahasan yang didukung oleh

literatur yang terkait.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ir. Endah Retno Palupi MSc dan

Dr. Ir. Nurlianie Bermawie selaku pembimbing dan Dr. Ir. Sandra Arifin Aziz,

MSc. selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan

dalam penyusunan tesis ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya juga penulis tujukan

kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang telah

memberikan kesempatan dan biaya studi, kepada Kepala Balai Penelitian Tanaman

Obat dan Aromatik yang telah mendanai penelitian ini dari dana APBN 2010, kepada

staf pengajar mayor ITB yang telah banyak menyumbangkan ilmunya. Ungkapan

rasa terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Ibunda tercinta

atas doa-doanya, suami dan anak-anak tercinta atas doa, dorongan dan kasih

sayangnya.

Semoga dengan telah tersusunnya karya penelitian ini dapat memberi manfaat

bagi pihak yang memerlukannya.

Bogor, Desember 2010

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bukittinggi, Sumatera Barat pada tanggal 16 Mei 1968

dari pasangan Alm. Nazaruddin Latif (ayah) dan Nurleili (ibu). Penulis

merupakan putri ke-7 dari sembilan bersaudara.

Pada tahun 1987 penulis lulus dari SMAN 2 Padang, dan pada tahun yang

sama penulis lulus masuk Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam, Jurusan

Biologi Universitas Andalas, melalui ujian seleksi Sipenmaru. Pada tahun 1994

penulis diterima bekerja sebagai Honorer di Pusat Penelitian dan Pengembangan

Tanaman Perkebunan dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1998.

Pada tahun 2003 sampai sekarang penulis diangkat menjadi tenaga peneliti di

bidang Teknologi Benih di Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik, Bogor.

Pada tahun 2008 penulis ditugaskan oleh Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan Pertanian untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 di Mayor

Ilmu dan Teknologi Benih, Program Pascasarjana IPB.

DAFTAR ISI ...

DAFTAR TABEL ...

DAFTAR GAMBAR ...

DAFTAR LAMPIRAN ...

PENDAHULUAN

Latar Belakang ...

Tujuan Penelitian ...

Hipotesisa ...

TINJAUAN PUSTAKA

Botani dan Morfologi Tanaman Jahe ...

Perbanyakan Tanaman Jahe ...

Induksi Pembungaan ...

Biologi Bunga ...

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu Penelitian ...

Tahap dan Metode Penelitian...

Pelaksanaan Penelitian ………

Pengamatan ……….

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Penelitian ………..

Induksi Pembungaan Jahe Putih Besar (

Zingiber officinale

Rosc ...

Induksi pembungaan dengan kadar air media yang berbeda ...

Pertumbuhan tanaman dan produksi ...

Pembungaan ...

Induksi pembungaan dengan pemberian paclobutrazol ...

Pertumbuhan tanaman dan produksi ...

Pembungaan ...

Korelasi jumlah tunas generatif (spika) dengan jumlah tunas vegetatif ….

Biologi Bunga Jahe Putih Besar ………...

Biologi bunga ...

Deskripsi bunga ...

Pengamatan serbuk sari ...

Pengamatan kepala putik ...

Viabilitas serbuk sari ...

SIMPULAN DAN SARAN ...

vi

v

vi

vii

1

1

3

4

5

5

6

8

10

12

12

12

16

19

23

24

24

24

32

34

34

40

43

43

44

55

57

59

60

65

1

Pengaruh kadar air media terhadap luas daun (cm

229

) pada awal

dan akhir perlakuan ...

2

Pengaruh kadar air media terhadap produksi rimpang dan tebal

rimpang ...

31

3

Pengaruh kadar air media terhadap waktu bunga teridentifikasi

jumlah bunga dan jumlah rumpun yang berbunga ...

34

4

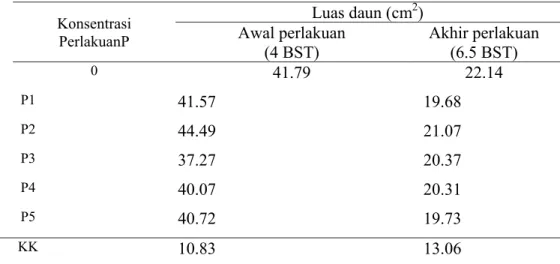

Pengaruh paclobutrazol terhadap luas daun (cm

238

) pada awal

dan akhir perlakuan ………...

5

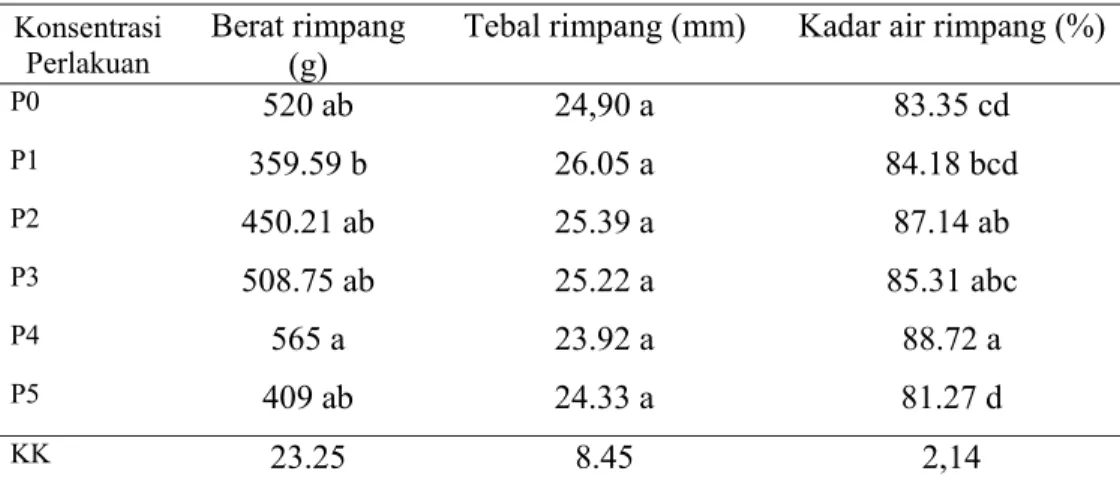

Pengaruh paclobutrazol terhadap produksi rimpang (berat

rimpang, tebal rimpang dan kadar air rimpang ….………...

38

6

7

Pengaruh paclobutrazol terhadap panjang tangkai spika …...

Pengaruh paclobutrazol tarhadap jumlah spika/rumpun

dan panjang spika ...

41

42

8

Periode terbentuknya spika di Bogor dan Cicurug ……..……

45

9

Waktu bunga mekar, suhu, dan kelembaban saat bunga mekar

46

10

Fenologi pembungaan tanaman jahe di Bogor dan Cicurug...

50

11.

Deskripsi dan karakteristik spika dan bunga jahe …………...

55

12.

Pengaruh interaksi antara pewarnaan dengan waktu

pengambilan serbuk sari terhadap pendugaan viabilitas

serbuk sari ………...

.

No

Halaman

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(A) Kondisi tanaman 8 MST, tanaman mengalami pemanjangan dan

tangnya lemah. (B) Daun muda mulai menguning dan kering

ungnya. ...

Tinggi tanaman selama 14 MSP pada kadar air media yang berbeda

………...

Kondisi tanaman perlakuan KAM 36-37% dan 33-34% pada 12

MSP ………

Diameter batang selama 14 MSP pada kadar air media berbeda ...

Jumlah tunas selama 14 MSP pada kadar air media yang berbeda ...

Tinggi tanaman pada konsentrasi paclobutrazol yang berbeda ……..

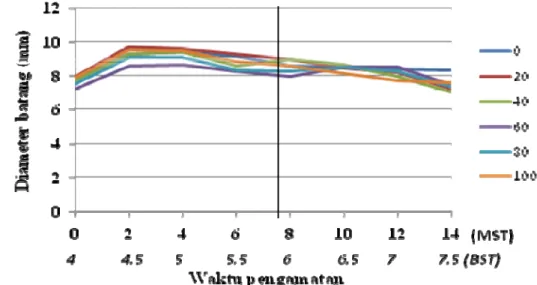

Diameter batang pada kosentrasi paclobutrazol yang berbeda ...

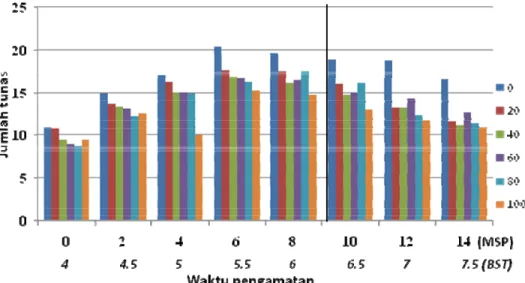

Jumlah tunas pada kosentrasi paclobutrazol yang berbeda ………....

(A) Tunas vegetatif dan generatif B). Tunas generatif yang tumbuh

dari rimpang, C). Tunas generatif yang muncul pada ujung tunas

vegetatif ...

A)

Braktea yang mempunyai 2 bunga, B) Spika dan bunga

mengering, C) Bunga mengering sebelum mekar ...

Tunas generatif (spika) yang muncul diujung tunas vegetatif ……...

Periode perkembangan spika ….. ...……… .. ...

Periode bunga mekar sampai layu ……….

Bagian bunga jahe dan posisinya ...

Morfologi serbuk sari dengan menggunakan

scanning electron

microscope

(SEM) ...………...

Morfologi kepala putik dengan menggunakan

scanning electron

microscope

(SEM ) ...

23

25

26

27

28

35

36

36

47

48

49

51

52

56

57

59

No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kondisi rumah kaca yang terbuka (tidak mempunyai dinding)

Sebelum tanam, B) Tanaman 2 BST ……….

A) Rimpang siap panen untuk benih B) Rimpang yang sudah

direndam dengan dithama ...

A) Potongan rimpang untuk benih berat 50-60 gr B) Rimpang

setelah direndam dithama ...

Rimpang dengan tunas 1-2 cm siap untuk dipindah ke polybag ...

Rimpang yang terserang lalat rimpang. (A) Serangan awal,

(B) Serangan lanjut, (C) Rimpang keropos ………...

Rata-rata suhu dan kelembaban di dalam dan di luar rumah kaca

selama penelitian pada bulan September 2009-Mei 2010 ………...

Rata-rata suhu dan kelembaban di Cicurug pada bulan September

2009 - Mei 2010) ……….

71

71

71

72

72

72

73

Halaman

Latar belakang

Jahe (Zingiber officinale Rosc.) merupakan salah satu tanaman obat

dengan klaim khasiat paling banyak. Lebih dari 40 produk OT (obat tradisional) menggunakan jahe sebagai bahan baku, sehingga jahe merupakan salah satu tanaman yang dibutuhkan dalam jumlah besar untuk IKOT (industri kecil obat tradisional) maupun IOT (industri obat tradisional). Hasil survey Balittro di beberapa IKOT dan IOT di tujuh propinsi utama pengembangan industri OT (Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat) menunjukkan bahwa volume kebutuhan jahe untuk industri OT mencapai lebih dari 47.000 ton setiap tahun, belum termasuk kebutuhan industri OT di pulau Sumatera (Kemala et al. 2003).

Produksi jahe nasional pada tahun 2004 sebesar 104.789 ton mengalami penurunan dibandingkan tahun 2003 sebesar 125.386 ton (BPS 2004). Penurunan produksi jahe tersebut disebabkan oleh turunnya produksi di sentra pengembangan jahe utama (Jawa Barat) akibat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan budidaya yang kurang optimal. Pada tahun 2005 luas areal tanaman jahe mencapai 6.149 ha, dan meningkat menjadi 8.904 ha pada 2006; dengan produksi berturut-turut 125.827 dan 177.137 ton (Statistik Produksi Hortikultura 2006).

Kendala utama dalam produksi benih jahe dan temu-temuan lainnya adalah gangguan hama dan penyakit (OPT) utama seperti layu bakteri, bercak daun, kutu rimpang, dan lalat rimpang. Beberapa usaha pengendalian masih belum efektif, terutama karena belum ada nomor-nomor jahe yang tahan terhadap R.

solanacearum (Supriadi et al. 2000) dan belum adanya sistem perbanyakan benih

jahe yang menghasilkan benih bebas penyakit (Hasanah et al. 2004).

Untuk mengantisipasi serangan organisme pengganggu tanaman, petani dan penangkar benih perlu menggunakan bahan tanaman (benih) bermutu dari varietas yang sudah dilepas, bersertifikat, bebas OPT dan penerapan teknik budidaya anjuran yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik sudah melepas 1 varietas unggul jahe putih besar (Cimanggu 1) (Hadad et al. 2001) dan 4 varietas jahe putih kecil

(Halina 1, Halina 2, Halina 3, dan Halina 4) 2 varietas jahe merah (Jahira 1, dan Jahira 2) (Bermawie et al. 2006). Namun varietas unggul jahe yang telah dilepas

semuanya peka terhadap layu bakteri dan penyakit bercak daun.

Di tiga propinsi utama penghasil jahe yaitu Bengkulu, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, penyakit bercak daun telah menyerang tanaman jahe. Penyakit yang menyerang tanaman tersebut disebabkan oleh cendawan Pyricularia sp dan

Phyllosticta sppertanaman, yang menyebabkan hampir seluruh daun menjadi

rusak sehingga pertumbuhan tanaman menjadi kerdil dan produksi rimpang menurun drastis. Penyakit bercak daun diduga menyebar melalui benih (rimpang jahe), air dan angin sehingga penularan penyakit ini cepat meluas.

Varietas unggul jahe yang telah dilepas juga rentan terhadap penyakit layu bakteri yang disebabkan oleh Ralstonia solanacearum. Ralstonia

solanacearum merupakan OPT utama tular benih yang menyebabkan rimpang

menjadi busuk, menggagalkan hasil dan sulit ditanggulangi karena di samping menyerang jahe, juga dapat menyerang tanaman temu-temuan lainnya seperti kunyit dan kencur; sayuran (tomat dan cabe), serta beberapa macam gulma (Supriadi et al. 1995).

Adanya OPT tular benih menjadi kendala dalam penggunaan rimpang sebagai benih untuk perbanyakan tanaman jahe. Benih yang sudah terinfeksi sulit untuk disterilkan dan hal ini dapat menggagalkan usaha budidaya dan menurunkan produksi jahe. Oleh karena itu ketersediaan benih varietas yang diinginkan yang bebas dari penyakit dalam jumlah, waktu dan harga yang memadai, sangat terbatas, sehingga menghambat pengembangan tanaman jahe di Indonesia.

Ukuran rimpang yang besar/voluminous butuh benih 2-3 ton/ha, tidak tahan disimpan lama (daya tumbuh benih turun sampai 50 % dalam waktu 3–4 bulan) merupakan masalah lain yang perlu dicari jalan keluarnya, karena rentang waktu antara panen dan musim tanam kadang-kadang lebih dari 4 bulan, sehingga benih yang tersedia bermutu rendah. Upaya penyimpanan benih jahe putih kecil pada ruang AC dengan suhu 20-240 C dapat mempertahankan mutu benih dan daya tumbuh yang tinggi yakni 91,66 %. Penggunaan AC dianggap tidak layak untuk diterapkan pada petani jahe. Penyimpanan jahe putih kecil pada suhu ruang

dapat mempertahankan viabilitas benih jahe sampai 4 bulan dengan daya tumbuh 88 %, setelah itu jahe akan keriput dengan tingkat viabilitas yang rendah dimana daya tumbuhnya turun sampai 50% (Melati dan Rusmin 2008). Untuk mengatasi kendala penggunaaan rimpang sebagai bahan perbanyakan, perlu dicari alternatif bahan perbanyakan yang lain yang memungkinkan untuk diterapkan di tingkat petani.

Penyediaan benih jahe melalui kultur jaringan mengalami kendala dengan induksi tunas langsung maupun fase kalus (Mariska dan Syahid 1992) karena menghasilkan tanaman baru yang berimpang kecil (Syahid dan Hobir 1996).

Penggunaan biji sebagai bahan perbanyakan menjadi alternatife terobosan yang potensial untuk dikembangkan. Biji jahe diharapkan akan membantu mengatasi permasalahan-permasalah pada jahe seperti mengatasi kelangkaan benih pada saat off season (di luar musim), menghambat penularan penyakit,

mempermudah sortasi dan transportasi yaitu dalam pengiriman benih jahe untuk lokasi yang sulit untuk ditempuh.karena biji jauh lebih kecil dan ringan daripada rimpang jahe. Selain hal tersebut, dengan berhasilnya membijikan jahe juga bermanfaat besar dalam bidang pemuliaan tanaman jahe. Selama ini varietas-varietas jahe didapatkan dari hasil eksplorasi bukan merupakan hasil persilangan. Keragaman jahe yang sangat rendah dapat ditingkatkan jika jahe dapat dibijikan, dengan dilakukannya penyerbukan antar varietas tanaman jahe yang ada saat ini. Tetapi hal tersebut belum dapat dilakukan karena jahe jarang berbunga dan tidak berbiji. Kegagalan pembentukan biji pada tanaman jahe diduga disebabkan oleh viabilitas serbuk sari yang rendah (Adaniya dan Shoda 1998) atau fertilitas gamet betina yang rendah seperti yang terjadi pada jahe merah (Rachman 1998). Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut itu perlu dilakukan penelitian induksi pembungaan pada jahe dan kajian fenologi dan biologi bunga untuk mempelajari kendala pembentukan biji.

Berdasarkan permasalahan tersebut telah dilaksanakan suatu penelitian yang berjudul ” Induksi Pembungaan dan Studi Biologi Bunga pada Tanaman Jahe Putih Besar (Zingiber officinale Rosc.).”

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Memperoleh teknik induksi pembungaan jahe

2. Mempelajari fenologi dan biologi pembungaan jahe sehingga diketahui kendala pembentukan biji pada jahe putih besar var Cimanggu 1

Hipotesa

1. Perlakuan stress kekeringan atau pemberian paclobutrazol yang tepat dapat menginduksi pembungaan jahe.

TINJAUAN PUSTAKA

Botani dan Morfologi Tanaman Jahe

Zingiberaceae berasal dari bahasa Sanskerta “zingiber” yang artinya berbentuk seperti tanduk. Zingiberaceae berpangkal pada bentuk cabang rimpang yang mulai tumbuh menjadi batang yang bentuknya seperti tanduk. Warga dari famili Zingiberaceae dikenal sebagai penghasil rimpang yang umumnya mempunyai nilai sebagai rempah-rempah, digunakan sebagai campuran bahan makanan (manisan, permen, minuman) maupun sebagai ramuan dalam obat tradisional. Disamping itu ada pula yang menghasilkan malai bunga yang dapat dimakan sebagai sayur dan sebagai tanaman hias yang cukup indah dan harum baunya (Rismunandar 1988).

Sebagian besar Zingiberaceae merupakan tumbuhan berumur panjang yang besar, berbatang basah dengan rimpang dan daun yang besar, gundul dan tidak berambut, dengan pelepah yang besar dan tangkai yang nyata dan tidak jarang beralur disisi atasnya. Helai daun biasanya asimetris, bertulang menyirip. Bunga umumnya besar dan berwarna menarik, hemaprodit, zigomorf, berbilangan tiga, mempunyai kelopak dan mahkota. Daun mahkota tiga, pada pangkalnya melekat. Benang sari dalam dua lingkaran, tiap lingkaran terdiri dari tiga benang sari. Bakal buah tenggelam, kebanyakan beruang tiga dengan satu bakal biji dalam tiap ruangannya. Biji banyak dan tidak mempunyai endosperma besar. Tangkai putik sangat langsing, dengan ujung terjepit diantara kedua benang sari. Kepala sari melebar. Buah kotak kebanyakan berkatup tiga, kadang kadang tidak pecah (Steenis et al. 2006).

Sebagian besar keluarga Zingiberaceae yang berada di Indonesia digunakan sebagai bahan obat-obatan, kosmetik dan bumbu masak. Di pulau Jawa lebih banyak dikenal dengan tanaman empon-empon. Diantara species penting yang dikomersialkan dari suku ini adalah jahe, kunyit, temulawak dan lengkuas (Rismunandar 1988). Kuntorini (2005) menyatakan bahwa penggunaan lengkuas, temulawak, temu ireng dan temu kunci untuk obat-obatan masih dibawah 20 % dari total temu-temuan, sedangkan kunyit dan jahe yang paling dominan. Jahe

digunakan secara luas di Jepang, Timur Tengah, India, Bangladesh, Taiwan, Jamaica and Nigeria (Anon 1999).

Jahe merupakan tanaman herba tahunan yang tumbuh pada lahan dataran rendah sampai menengah (300-900 m dpl). Di Indonesia dikenal tiga tipe jahe yang didasarkan atas ukuran dan warna rimpang, yaitu jahe putih besar, jahe putih kecil dan jahe merah. Jahe putih kecil dan jahe merah sebagian besar dimanfaatkan dalam industri minuman penyegar dan bahan baku indutri OT, herba terstandar maupun fitofarmaka (Bermawie et al. 2006). Jahe putih besar, di

Jawa Barat dikenal dengan nama umum jahe badak tapi di Sumatera disebut jahe gajah. Nama lainnya yaitu jahe ganyong dan jahe lempung di Kuningan, jahe kapur di Jawa Timur. Ukuran jahe ini jauh lebih besar dan bentuknya lebih gemuk, demikian pula aroma dan rasanya kurang tajam dibanding kedua jenis lainnya. Jahe ini banyak digunakan untuk sayur, makanan, minuman, permen dan rempah-rempah (Januwati 1991).

Jahe putih besar mempunyai rimpang yang tumbuh bergerombol pada pangkal batangnya, berdaging dan berukuran tebal serta bercabang tidak beraturan. Ukuran panjang dan lebar rimpang jahe putih besar berkisar antara 15.83 – 32.75 cm dan 6.20 – 11.30 cm. Jahe putih kecil 6.13 – 31.70 cm dan 6.38 – 11.10 cm, sedangkan jahe merah 12.33 – 12.60 cm dan 5.26 – 10.40 cm (Rostiana et al. 1991). Berdasarkan pengamatan sitologi, kromosom jahe

berjumlah 2n=22 (Ajijah et al. 1997) kecuali pada species Zingiber mioga

berjumlah 2n=55 (Peter et al. 2007).

Tanaman jahe mempunyai batang semu (pseudostems) yang berbentuk bulat. Tegak, tidak bercabang, berwarna hijau muda, sering kemerahan pada bagian dasar. Setiap batang umumnya terdiri dari 8 -12 helai daun (Rostiana et al.

1991; Sumeru 1995; Peter et al. 2007). Tinggi tanaman ini rata-rata 68.63 ±

12.5 cm.

Perbanyakan Tanaman Jahe

Perbanyakan tanaman jahe umumnya dilakukan secara vegetatif, yaitu dengan menggunakan rimpang berukuran 2.5 – 5 cm, dengan bobot 25 – 60 gram. Perbanyakan vegetatif pada tanaman jahe menyebabkan keragaman genetik jahe

sangat rendah. Penggunaan rimpang sebagai bahan perbanyakan jahe mempunyai beberapa kendala yaitu: 1) dapat membawa penyakit tular benih Ralstonia

solanacearum, dan Fusarium serta nematoda sehingga penyebaran penyakit dan

nematoda sulit dihindari; 2) rimpang yang berukuran besar/voluminous mempersulit penanganannya (sortasi, penyimpanan, pengemasan, transportasi dan lain-lain) dan mengakibatkan kebutuhan benih yang cukup tinggi, sekitar 2-3 ton/ha; 3) tidak tahan disimpan lama karena daya berkecambah benih turun sampai 50 % dalam waktu 3 – 4 bulan (Sukarman et al. 2004 ). Apabila tidak

dilakukan langkah-langkah penanganan benih yang memadai, maka benih jahe paling lama dapat disimpan 2 – 3 bulan. Penyimpanan lebih dari waktu itu mengakibatkan benih mengkerut dan sudah bertunas. Benih yang sehat, walaupun bertunas, panjang tunasnya tidak lebih dari 1 cm. Untuk menghindari tumbuhnya jamur atau kapang, penyimpanan benih akan lebih baik kalau diberi perlakuan abu dapur yang ditaburkan. Pada kondisi demikian benih dapat disimpan selama 4 bulan (Januwati et al. 1991). Menurunnya kadar air benih setelah penyimpanan

erat kaitannya dengan proses penguapan benih/rimpang jahe selama penyimpanan. Karena benih/rimpang bersifat higroskopis maka benih/rimpang tersebut akan menyerap atau melepaskan air sampai kadar airnya mencapai keseimbangan dengan kelembaban udara di sekitarnya (Sukarman et al. 2008). Standar Nasional

Indonesia mengenai persyaratan mutu benih (rimpang) JPB yang layak untuk ditanam yakni ≥ 70%, diharapkan dengan kadar air tersebut kemampuan benih (rimpang) untuk tumbuh masih tinggi (Anon 2006).

Pada umumnya pengadaan benih masih menggunakan benih dari kebun sendiri, dan belum mengacu kepada standar mutu benih yang berasal dari budidaya untuk produksi benih sehingga mutunya kurang terjamin. Selain itu benih jahe juga rentan terhadap serangan penyakit dan hama gudang. Benih jahe juga akan mudah keriput apabila dipanen tidak cukup umur, dan mudah bertunas apabila kondisi simpannya kurang baik. Kondisi demikian tentu akan berpengaruh kurang baik terhadap produksi dan kualitas jahe yang dihasilkan. Di Jawa Barat petani jahe belum ada yang dikhususkan untuk menanam benih jahe karena resikonya cukup besar (Hasanah et al. 2004).

Induksi Pembungaan

Proses pembungaan pada dasarnya merupakan interaksi dari pengaruh dua faktor besar, yaitu faktor eksternal /lingkungan (suhu, cahaya, kelembaban, curah hujan, dan unsur hara) dan faktor internal (fitohormon dan genetik). Perubahan lingkungan tersebut dapat mengubah respon pembungaan suatu tanaman (Darjanto dan Satifah 1990). Setiap species tanaman dapat mempunyai respon yang berbeda terhadap lingkungan untuk berbunga (Thomas 1993). Ashari (2006) menyatakan bahwa sedikitnya ada 2 unsur yang mempengaruhi pembungaan yaitu: curah hujan dan distribusi hujan dan tinggi tempat dari permukaan laut. Selain unsur iklim di atas, menurut Guslim dalam Nasution (2009) produksi tanaman juga dipengaruhi oleh radiasi matahari dan suhu.

Pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Kondisi lingkungan yang sesuai selama pertumbuhan akan merangsang tanaman untuk tumbuh cepat, berbunga dan menghasilkan benih. Kebanyakan spesies tidak akan memasuki masa reproduktif jika pertumbuhan vegetatifnya belum selesai dan belum mencapai tahapan yang matang untuk berbunga. Ada dua rangsangan yang menyebabkan perubahan itu terjadi, yaitu suhu dan panjang hari (Mugnisjah dan Setiawan 1995). Adanya rangsangan ekternal menyebabkan akan terjadi transformasi pertumbuhan indeterminat pada ujung pucuk yang dirubah ke bentuk pertumbuhan determinat yang sama sekali berbeda, yaitu alat reproduktifnya (Harjadi et al. 1988).

Pada musim hujan tanaman melakukan aktivitas maksimal untuk menyerap hara dan air, agar dapat mengakumulasikan cadangan makanan dan menyimpan energi sebanyak-banyaknya sehingga pertumbuhan vegetatif lebih dominan. Suhu tinggi hingga batas ambang tertentu dibutuhkan oleh meristem lateral (primordia bunga) untuk mulai membentuk kuncup-kuncup bunga dan melangsungkan proses pembungaan. Selain itu, pada umumnya pembungaan di daerah tropis merupakan respon terhadap turunnya status air dalam tanah. Cekaman (stress) air dapat menginduksi inisiasi bunga, dengan diikuti oleh hujan

maka primordia bunga yang terinisiasi akan berkembang pada tanaman tahunan tropika. (Mugnisjah dan Setiawan 1995).

Tanaman yang mengalami masa kering menyebabkan pasokan nitrogen pada tajuk tanaman berkurang sehingga jumlah nitrogen pada tajuk tanaman lebih kecil daripada karbon. Jumlah nitrogen pada tajuk tanaman lebih kecil dari karbon menyebabkan metabolisme tanaman meningkat sehingga laju fotosintesis bertambah, jumlah karbohidrat yang dihasilkan tentu meningkat. Kondisi itu dapat terjadi bila tanaman mengalami masa kering sehingga pasokan nitrogen berkurang, sehingga pada beberapa tanaman seperti jambu air, perlakuan stres air pada tanaman akan memicu keluar bunga (Sandra 2009).

Suhu, curah hujan, cahaya dan keadaan lingkungan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pembungaan. Adanya perbedaan antara suhu maksimum pada siang hari dan suhu minimum di waktu malam dapat merangsang pembentukan bunga yang baik. Pada Zingiberaceae, bunga dapat tumbuh dengan baik pada kondisi yang lembab, karena tidak cepat layu (Darjanto dan Satifah 1990).

Paclobutrazol merupakan salah satu zat pengatur tumbuh yang dapat merangsang terjadinya pembungaan. Paclobutrazol adalah salah satu penghambat biosintesa giberelin (Terri dan Millie 2000) yang digunakan pada pengurangan ukuran pohon, peningkatan produksi kuncup bunga, dan peningkatan panenan buah (Sedgley dan Griffin 1989). Paclobutrazol diserap oleh tanaman melalui daun, pembuluh batang atau akar, kemudian ditranslokasikan secara akropetal melalui xylem kebagian tanaman yang lain (Wattimena 1988). Pada meristem sub apikal senyawa ini akan menghambat biosintesis giberelin, yang selanjutnya akan menyebabkan penurunan laju pembelahan sel sehingga mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan vegetatif, dan secara tidak langsung akan mengalihkan fotosintat ke pertumbuhan reproduktif yang diperlukan untuk membentuk bunga.

Paclobutrazol juga berperan sebagai zat yang dapat memperlambat pertumbuhan yang mengakibatkan bagian–bagian tanaman akan mengecil dan dapat merangsang tumbuhnya bunga. Aplikasi zat pengatur tumbuh ini diperlukan untuk mempercepat pembungaan tanaman mangga dan meningkatkan keberhasilan penyilangan atau hibridisasi. Aplikasi paclobutrazol dapat merangsang pembungaan mangga 57-83 hari setelah aplikasi (Husen dan Ishartati 2007). Paclobutrazol dan atonik merupakan zat pengatur tumbuh untuk perbaikan

kualitas dan kuantitas bunga. Penggunaan paclobutrazol ternyata efektif terhadap pembungaan mangga, apel, dan melati (Purnomo et al. 1989; Herlina et al. 2001).

Pemberian paclobutrazol pada jahe hias ‘ Chiang mai Pink” dengan konsentrasi 20 mg/pot dapat mempercepat keluarnya bunga pertama dari pada tanaman kontrol (Maria et al. 2001). Ashrafuzzaman et al.(2009) menyatakan bahwa perendaman

umbi bawang sepanjang malam dengan 80 ppm paclobutrazol tidak dapat meningkatkan jumlah bunga dan mempercepat pembungaan bunga bawang.

Biologi Bunga

Sebagian besar famili Zingiberaceae menghasilkan bunga. Bunga pada

Zingiber sp berada di ujung tangkai bunga yang muncul secara langsung dari

rimpang. Bunga berbentuk kerucut tertutup oleh rangkaian braktea. Braktea merupakan kantong tempat munculnya bunga, satu bunga dalam satu braktea. Beberapa species mempunyai braktea berwarna hijau sewaktu muda dan berubah warna menjadi merah setelah terjadi pembuahan. Bunga biasanya mekar pada siang hari dan bertahan hanya beberapa jam saja. Ciri paling unik adalah bunganya dapat menyediakan serbuk sari dalam waktu yang lama (Larsen et al.

1999). Berdasarkan penelitian-penelitian yang sebelumnya menyatakan bahwa viabilitas serbuk sari tergolong rendah, walaupun demikian belum ada informasi yang menyatakan lamanya masa viabilitas serbuk sari.

Bunga pada genus Zingiber jarang menghasilkan buah. Penyebab kegagalan produksi buah dan biji diduga disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kegagalan penyerbukan akibat terbatasnya vektor penyerbukan. (Peter

et al. 2007). Ramachandra (1982) melaporkan bahwa ratio serbuk sari fertil dan

serbuk sari berkecambah tergantung pada banyaknya serbuk sari yng berkecambah pada stigma atau ada tidaknya self incompatibility. Rahman (1998) melaporkan bahwa fertilitas serbuk sari pada jahe merah (Zingiber officinale var

Rubrum) sangat bervariasi tetapi cukup tinggi (6-45 %) sehingga cukup menjamin terjadinya pembuahan. Fertilitas semacam ini jauh lebih tinggi daripada fertilitas serbuk sari dari jenis Curcuma yang bersifat steril (2 – 7 %),

sehingga tanaman ini tidak menghasilkan biji. Fertilitas yang rendah ini diduga disebabkan oleh ketidaknormalan selama proses miosis .

Menurut Bermawie dan Martono (1997) jahe jarang berbunga, bila terjadi bunga mekar pada siang hari, dan gugur pada keesokan harinya, sehingga periode untuk penyerbukan sangat pendek. Bunga tersusun dalam spika yang langsung muncul dari rimpangnya, sama halnya dengan batang semu. Setiap bunga dilindungi oleh braktea (daun pelindung) berwarna hijau, berbentuk bulat telur atau jorong. Setiap braktea akan muncul satu bunga (Purseglove et al. 1981 ).

Peter et al. (2007) menambahkan adakalanya terdapat dua bunga, bunga bisexual,

tidak beraturan, berwarna kuning dengan bintik-bintik ungu gelap. Pada bunga hermaprodit dengan posisi yang berdampingan, ketika kotak sari pecah tidak dapat menjangkau kepala putik karena posisinya berjauhan dan kotak sari menempel pada pangkal kepala putik. Bunga keluar 2-3 bulan setelah tanam, inisiasi bunga berasal dari pembentukan rhizome- rhizome baru. Ketika bunga gugur dan bagian yang lainnya mengering, rhizome menjadi dorman.

Fenologi adalah ilmu tentang periode fase-fase yang terjadi secara alami pada tumbuhan. Fase-fase tersebut berlangsung sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar, seperti lamanya penyinaran, suhu dan kelembaban udara (Fewless 2006). Fenologi perbungaan suatu jenis tumbuhan adalah salah satu karakter penting dalam siklus hidup tumbuhan karena pada fase itu terjadi proses awal bagi suatu tumbuhan untuk berkembang biak. Suatu tumbuhan akan memiliki perilaku yang berbeda-beda pada pola perbungaan dan perbuahannya, akan tetapi pada umumnya diawali dengan pemunculan kuncup bunga dan diakhiri dengan pematangan buah (Tabla dan Vargas 2004). Pengamatan fenologi tumbuhan yang seringkali dilakukan adalah perubahan masa vegetatif ke generatif dan panjang masa generatif tumbuhan tersebut. Ini biasanya dilakukan melalui pendekatan dengan pengamatan umur bunga, pembentukan biji dan saat panen.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Rumah kaca (Lampiran 1) dan Laboratorium Benih, Kelti Plasma Nutfah dan Pemuliaan Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik di Bogor untuk percobaaan induksi pembungaan serta pengamatan fenologi dan biologi bunga. Kebun Percobaan Cicurug Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik digunakan untuk pengamatan fenologi dan biologi bunga. Pengamatan morfologi serbuk sari dan kepala putik dilakukan di Laboratorium Zoologi LIPI Cibinong. Penelitian dilaksanakan dari bulan Agustus 2009 sampai dengan Juni 2010.

Tahap dan Metode Penelitian

Penelitian terdiri atas dua percobaan, yaitu: 1) Induksi pembungaan jahe putih besar (Zingiber officinale Rosc), dan 2) Biologi bunga jahe putih besar Percobaan 1

Induksi Pembungaan Jahe Putih Besar

Suhu udara dan kelembaban udara

Kedua data ini diperoleh dengan menggunakan alat termohygrometer. Pengukuran dilakukan setiap hari, tiga kali sehari, pada pukul 07.00, 12.00 dan 16.00 WIB, baik di dalam rumah kaca maupun di luar rumah kaca.

Percobaan induksi pembungaan ini terdiri atas dua kegiatan yakni:

1. Induksi pembungaan dengan kadar air media yang berbeda

Percobaan ini disusun dalam rancangan acak kelompok satu faktor, yaitu kadar air media. Perlakuan kadar air media (KAM) atau kapasitas lapang (KL) terdiri atas enam taraf yaitu:

C0 : KAM 48-49 % atau 100 % KL C1 : KAM 45-46 % atau 83 % KL C2 : KAM 42-43 % atau 66 % KL C3 : KAM 39–40 % atau 50 % KL

C4 : KAM 36-37 % atau 33 % KL C5 : KAM 33-34 % atau 16 % KL

Tiap perlakuan diulang empat kali, sehingga terdapat 24 satuan percobaan. Tiap percobaan terdiri atas lima sampel tanaman, maka jumlah benih jahe yang digunakan sebanyak 120 benih jahe. Data yang diperoleh dikonsentrasi dengan uji F menggunakan program SAS (Statistical Analysis System) dan jika berpengaruh nyata secara statistik (pada ά = 0.05) maka dilakukan uji lanjut menggunakan DMRT (Duncan Multiple Range Test) pada taraf ά = 0.05

Model rancangan percobaan yang digunakan adalah sebagai berikut : Y i j = µ + αi + ßj + Єijk , dimana :

Y i j k = Nilai pengamatan pada perlakuan ke i dan kelompok ke j

µ = Nilai rataan umum

αi = Perlakuan ke - i

ß j = Pengaruh kelompok ke -j

E ijk = Pengaruh acak pada perlakuan ke i dan kelompok ke j 2. Induksi pembungaan dengan pemberian paclobutrazol

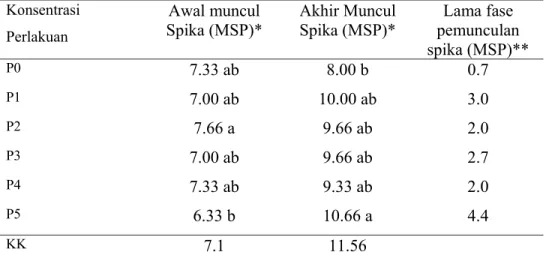

Percobaan ini disusun dalam rancangan acak kelompok satu faktor, yaitu : konsentrasi paclobutrazol. Perlakuan paclobutrazol terdiri atas enam taraf yaitu: P0 : 0 ppm (kontrol)

P1 : 20 ppm. P2 : 40 ppm. P3 : 60 ppm. P4 : 80 ppm. P5 : 100 ppm

Tiap perlakuan diulang empat kali, sehingga terdapat 24 satuan percobaan. Tiap percobaan terdiri atas lima sampel tanaman, maka jumlah benih jahe yang digunakan sebanyak 120 benih jahe. Data yang diperoleh dikonsentrasi dengan uji F menggunakan program SAS (Statistical Analysis System) dan jika berpengaruh nyata secara statistik (pada ά = 5%) maka dilakukan uji lanjut menggunakan DMRT (Duncan Multiple Range Test).

Model rancangan percobaan yang digunakan adalah sebagai berikut : Y i j = µ + αi + ßj + Єijk ,

Y i j k = Nilai pengamatan pada perlakuan ke i dan kelompok ke j

µ = Nilai rataan umum

αi = Perlakuan ke - i

ß j = Pengaruh kelompok ke -j

E ijk = Pengaruh acak pada perlakuan ke i dan kelompok ke j Percobaan 2.

Biologi Bunga Jahe Putih Besar (Zingiber officinale Rosc)

Percobaan biologi bunga terdiri atas dua kegiatan yakni:

1. Biologi bunga

Pengamatan biologi bunga dilakukan terhadap bunga yang terbentuk pada Percobaan 1. Pengamatan dilakukan secara visual dengan mengamati perubahan-perubahan yang terjadi selama tunas generatif terbentuk.

2. Viabilitas serbuk sari

Pengamatan viabilitas serbuk sari terdiri atas dua percobaan. a. Pengecambahan serbuk sari.

Percobaan ini bertujuan untuk menentukan media perkecambahan serbuk sari yang terbaik bagi jahe. Percobaan ini menggunakan Rancangan Acak lengkap (RAL) dua faktor. Faktor yang diujikan adalah media perkecambahan serbuk sari yang terdiri atas tiga jenis media, yaitu media Brewbaker & Kwack (BK), media PGM (Pollen Germination Medium) dan media sukrosa 10% dan sebagai faktor kedua adalah waktu pengambilan serbuk sari (lima taraf) dengan selang waktu 15 menit yang dimulai pada saat bunga mekar.

Pembuatan media BK dilakukan dengan mencampurkan bahan kimia 100 ppm H3BO4 300 ppm Ca(NO3)2.4H2O, 200 ppm MgSO47H2O, dan 100

ppm KNO3 dalam 1000 ml aquabides. Media PGM dibuat dengan

mencampurkan 10% sukrosa, 0,005% H3BO3, 10 mM CaCl2, 0.05mM KH2PO4

kertas saring. Media sukrosa 10% dibuat dengan melarutkan 10 gram sukrosa dalam 100 ml aquadest.

Data yang diperoleh dianalisis dengan uji F menggunakan program SAS (Statistical Analysis System) dan jika berpengaruh nyata secara statistik (pada ά = 5%) maka dilakukan uji lanjut menggunakan DMRT (Duncan Multiple Range Test).

Model rancangan percobaan yang digunakan adalah sebagai berikut : Y i j = µ + αi + ßj +(άß)ij + Єijk,

Y i j k = Nilai pengamatan pengaruh perlakuan pewarnaan ke-i,

waktu ke-j dan ulangan ke-k µ = Nilai rataan umum

αi = pengaruh pewarna ke - i

ß j = pengaruh waktu pengambilan serbuk sari ke -j

(άß)ij = pengaruh interaksi antara pewarna ke-i dan waktu ke-j

E ijk = Pengaruh galat percobaan pada pewarna ke i, waktu ke-j,

dan ulangan ke-k i = 1,2

j = 1,2,3,4,5 b. Pewarnaan serbuk sari.

Pengujian viabilitas melalui pewarnaan serbuk sari dilakukan dengan menggunakan Aniline blue 0.2% (0.2 gram Aniline blue dilarutkan dalam 100 ml aquadest) dan Acetocarmine 0.75% (0.75 gram carmine dilarutkan dalam 45 ml asam asetat glacial + 55 ml aquadest, kemudian didihkan, setelah dingin disaring).

Data yang diperoleh dianalisis dengan uji F menggunakan program SAS (Statistical Analysis System) dan jika berpengaruh nyata secara statistik (pada ά = 5%) maka dilakukan uji lanjut menggunakan DMRT (Duncan Multiple Range Test).

Model rancangan percobaan yang digunakan adalah sebagai berikut : Y i j = µ + αi + ßj +(άß)ij + Єijk,

waktu ke-j dan ulangan ke-k µ = Nilai rataan umum

αi = pengaruh media perkecambahan serbuk sari diambil ke - i

ß j = pengaruh waktu pengambilan serbuk sari ke -j

(άß)ij = pengaruh interaksi antara media ke-i dan waktu ke-j

E ijk = Pengaruh galat percobaan pada media ke i, waktu ke-j,

dan ulangan ke-k i = 1,2

j = 1,2,3,4,5

Pelaksanaan Penelitian

Persemaian Benih

Rimpang yang digunakan untuk benih adalah yang sudah tua, minimal berumur 9 bulan. Ciri-ciri rimpang tua antara lain kandungan serat tinggi dan kasar, kulit licin dan keras tidak mudah mengelupas, warna kulit mengkilat menampakkan tanda bernas (Lampiran 2). Untuk mencegah infeksi bakteri, dilakukan perendaman di dalam larutan antibiotik Dithama yang merupakan formula Balittro dengan konsentrasi anjuran, kemudian dikering-anginkan (Gambar 14B). Rimpang untuk dijadikan benih adalah yang mempunyai 2-3 mata tunas yang baik dengan bobot sekitar 50-60 g (Lampiran 3). Sebelum ditanam rimpang benih disemai terlebih dahulu dengan cara menanam pada media cocopit di tempat yang teduh. Selama penyemaian dilakukan penyiraman setiap hari sesuai kebutuhan, untuk menjaga kelembaban rimpang. Rimpang yang bertunas dengan panjang 1-2 cm siap ditanam (±1 bulan) (Lampiran 4) dalam polybag diameter 30 cm.

Penyiapan Media Tanam

Media yang digunakan adalah campuran tanah, pasir, dan pupuk kandang dengan perbandingan 2 : 1 : 1. Media yang telah dicampur, diaduk sampai rata dan disiram dengan fungisida (Dithane) sebanyak 4 g/l. Untuk perawatan tanaman selanjutnya berdasarkan Standar Operasional Prosedur Budidaya Jahe 2009 (SOP)

yang dikeluarkan oleh Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik, dengan cara tanaman dipupuk dengan pupuk kandang sapi kedua pada umur empat bulan sebanyak ± 1,5 kg tiap tanaman. Pemberian pupuk buatan NPK dilakukan tiga kali pada umur 1, 2, dan 3 bulan setelah pindah tanam sebanyak ± 10 g tiap tanaman setiap pemberian. Pemeliharaan tanaman dilakukan agar tanaman dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik yang meliputi: penyiangan gulma, penyulaman, pembubuman, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman.

Penentuan Kapasitas Lapang dan Titik Layu Permanen pada Media Tanam

Perlakuan kadar air media (KAM) ditentukan dengan menetapkan kapasitas lapang dan titik layu permanen pada media tanam tanpa tanaman dilakukan dengan menggunakan alat “Pressure Plate Apparatus” dan “Pressure

Membran Apparatus“ masing-masing pada pF 2.54 dan pF 4.20. Untuk penetapan

kapasitas lapang dan titik layu permanen digunakan media tanam kering udara. Contoh tanah untuk penetapan kapasitas lapang (pF 2.54) diletakkan di atas piringan (plate) dalam “Pressure Plate Apparatus “ sedangkan tanah untuk

penetapan titik layu permanen (pF 4.20) diletakkan di atas piringan dalam

“Pressure Membran Apparatus“. Kedua contoh tanah ini disiram air sampai

berlebihan dan dibiarkan selama 48 jam. Alat ditutup rapat-rapat, kemudian diberi tekanan sesuai dengan pF yang dikehendaki (untuk pF 2.54 dengan tekanan 1/3 bar dan 1.5 bar untuk pF 4.20). Keseimbangan tercapai kira-kira 48 jam setelah diberi tekanan. Kemudian contoh tanah dikeluarkan dan ditetapkan kadar airnya dengan metode gravimetri, dengan menggunakan rumus :

KA = BB - BK x 100 %. BB

Dari hasil perhitungan didapatkan kadar air media pada kondisi kapasitas lapang yaitu 47.98 % dan titik layu permanen adalah 32.32 % dengan demikian selang kadar air yang tersedia adalah selisih antara kapasitas lapang dan titik layu permanen yaitu 15.66 %. Kadar air yang tersedia ini digunakan untuk menentukan taraf kadar air media dalam penelitian. Hasil penentuan taraf kadar

air media diperoleh kapasitas lapang (KL) 100% = kadar air media 48-49% (K1), KL 83% = kadar air media 45-46 % (K2), KL 66% = kadar air media 42-43 % (K3), KL 50% = kadar air media 39-40 % (K4), KL 33%= kadar air media 36-37 % (K5), KL 16%= kadar air media 33-34 % (K6).

Perlakuan kadar air media diberikan pada saat tanaman berumur 4 bulan (pertumbuhan vegetatif sudah cukup besar dan pengisian rimpang sudah terjadi) sampai tanaman berumur 6 bulan. Setiap 3 hari dilakukan pengukuran kadar air media sesuai dengan perlakuan, jika kadar air turun dari kadar air perlakuan maka setiap 1% penurunan kadar air dilakukan penyiraman sebanyak 300 ml.

Penanaman Benih

Bibit dipindahkan pada media tanam berupa tanah : pasir : pupuk kandang (2 : 1 : 1) sebanyak 30 kg pada polybag berukuran 60x60 cm. Media tanam disusun di rumah kaca (yang diatasnya diberi paranet 50%) sesuai perlakuan. Pemberian paranet berfungsi untuk menurunkan suhu di dalam rumah kaca yang cukup tinggi sehinga dikhawatirkan dapat mengganggu pertumbuhan jahe pada awal penanaman dimana benih masih lemah dan dalam masa adaptasi. Benih ditanam dengan cara tunas menghadap ke atas. Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman tanaman yang dilakukan 3 kali dalam seminggu, penyiangan dilakukan bila terdapat gulma, penyulaman dilakukan bila terdapat bibit yang mati, penyulaman dilakukan paling lambat 2 bulan setalah tanam. Pengendalian hama penyakit dilakukan jika perlu (jika terdapat serangan yang mengganggu dan melebihi ambang batas) secara mekanik dan menggunakan insektisida serta fungisida.

Aplikasi paclobutrazol

Perlakuan aplikasi paclobutrazol diberikan pada saat tanaman berumur 4 bulan (pertumbuhan vegetatif sudah cukup besar) sampai tanaman berumur 6.5 bulan. Aplikasi dilaksanakan dengan cara menyiramkan paclobutrazol sesuai perlakuan sebanyak 500 ml pada bagian pinggir rimpang dan diulang setiap 2 minggu sekali selama lima kali selama 2.5 bulan (Thohirah et al.2005).

Pengamatan

Induksi Pembungaan Jahe Putih Besar (Zingiber officinale Rosc)

Pengamatan Pertumbuhan

Pengamatan parameter pertumbuhan diimulai pada saat tanaman berumur 4 bulan setelah tanam (BST) yaitu saat dimulainya perlakuan kadar air media dan perlakuan aplikasi paclobutrazol, dan untuk pengamatan selanjutnya dilakukan dengan interval waktu dua minggu sampai tanaman berumur tujuh bulan. Pengamatan dilakukan terhadap :

1. Tinggi tanaman. diukur dari pangkal batang (batas antara rimpang batang semu) yang telah ditandai (tunas ke 2) sampai titik tumbuh. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan meteran dan dilakukan pada umur 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 minggu setelah perlakuan (MSP). 2. Diameter batang. Pengukuran dilakukan pada batang yang telah

ditandai (tunas ke 2) dengan menggunakan jangka sorong dan dilakukan pada umur 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 MSP.

3. Jumlah tunas. Total jumlah yang terdapat pada 1 rumpun tanaman dilakukan pada umur 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 MSP

4. Luas daun. Pengamatan luas daun dilakukan dua kali, pengamatan pertama awal, pengamatan kedua perlakuan pada daun pada saat aplikasi dihentikan yaitu 8 MSP. Sampel daun yang diambil adalah daun yang tidak mengalami pertambahan luas yaitu daun ke dua atau tiga dari atas. Luas daun ditentukan dengan menggunakan leaf area meter di Laboratorium Ekofisiologi Tanaman, BALITTRO. Cimanggu.

Pada saat tanaman berumur 9 bulan dilakukan pemanenan dengan cara membongkar rimpang dari dalam tanah. Selanjutnya rimpang dibersihkan dan dilakukan penanganan pasca panen, sesuai dengan parameter yang ingin diamati meliputi :

1. Bobot rimpang per rumpun (g). Pengamatan dilakukan dengan menggunakan timbangan biasa dan dilakukan satu kali pada saat panen.

2. Kadar air rimpang (%). Timbang berat basah rimpang (BB) yang baru dipanen dengan menggunakan timbangan analitik, setelah itu rimpang diiris tipis, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 500C sampai berat keringnya konstan dan timbang kembali (BK). Dilakukan penghitungan kadar air rimpang dengan cara :

KA (%) = BB – BK x 100 %. BB

Pengamatan Pembungaan

Pengamatan pembungaan meliputi :

1. Waktu spika pertama keluar (MSP). Pengamatan dilakukan pada saat terjadi perubahan tunas vegetatif menjadi generatif.

2. Waktu spika terakhir keluar (MSP). Pengamatan dilakukan pada saat tidak ada lagi penambahan spika yang terbentuk.

3. Jumlah spika/rumpun. Pengukuran dilakukan berdasarkan total jumlah spika yang terdapat dalam 1 rumpun selama tanaman hidup.

4. Panjang tangkai spika. Pengamatan dilakukan terhadap semua spika yang terbentuk dalam satu rumpun Pengukuran dilakukan pada saat awal terjadinya perubahan vegetatif menjadi generatif. Diukur dari pangkal tunas (batas antara tunas dengan rimpang) sampai ujung spika. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan mistar besi.

Biologi Bunga Jahe Putih Besar (Zingiber officinale Rosc)

Pengamatan biologi bunga

Pengamatan biologi bunga mencakup: panjang bunga, panjang dan lebar kelopak bunga , panjang dan lebar kepingan mahkota, panjang dan lebar labellum (lip). Pengamatan biologi dan fenologi bunga bunga yang terbentuk mencakup: 1. Jumlah braktea/spika, jumlah bunga/spika, lama masa pembungaan/rumpun,

lama masa pembungaan/spika.

2. Perubahan-perubahan yang terjadi pada individu bunga sejak mekar sampai layu, mencakup jumlah bunga, panjang bunga, panjang dan lebar labelum,

panjang dan lebar kepingan mahkota, warna mahkota bunga, panjang pistil, panjang kotak serbuk sari.

3. Pola perkembangan pembukaan braktea diamati sejak braktea kuncup sampai membuka penuh. Spika yang diamati berjumlah 10 tangkai. Pengukuran braktea terdiri dari panjang dan diameter braktea dan jumlah helaian braktea yang terdapat pada setiap spika.

4. Struktur serbuk sari dan kepala putik. Serbuk sari diambil dari bunga yang baru mekar di lapang. Struktur serbuk sari dan kepala putik diamati dengan menggunakan mikroskop pemindai elektron (scanning elektron

microscope/SEM). Pengamatan dilakukan terhadap bentuk serbuk sari,

tekstur permukaan dan pori, sedangkan untuk kepala putik diamati tektur permukaaannya.

5. Prosedur persiapan sampel untuk pengamatan menggunakan SEM: spesimen serbuk sari dan kepala putik difiksasi dalam alkohol 70 % kemudian didehidrasi pada suhu 4 0C. Spesimen ditempel pada stub dengan

menggunakan double tape, kemudian divakum selama 10 menit untuk mengeluarkan gelembung udara dalam spesimen, dan dilapisi dengan emas selama 5 menit. Spesimen dimasukkan dalam chamber pada SEM untuk diamati. Pengamatan dilakukan pada 20 KV dengan pembesaran 1000 x untuk melihat bentuk serbuk sari dan ada/tidaknya pori, 5000 x untuk melihat tekstur permukaan, 150 x untuk mengamati struktur kepala putik. Penentuan Masa Reseptif Kepala Putik

Untuk menentukan masa reseptif kepala putik, dilakukan pengamatan morfologi bunga secara visual pada kepala putik. Pengamatan morfologi pada kepala putik ditentukan berdasarkan perubahan yang terjadi pada permukaan kepala putik yang dilakukan pada pukul 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, dan pukul 17,00 WIB. Masa reseptif kepala putik ditentukan berdasarkan munculnya sekresi pada permukaan kepala putik. Banyaknya sekresi (nektar) yang muncul dikuantifikasi dengan menggunakan pipet mikro.

Viabilitas Serbuk sari

Pengamatan terhadap viabilitas serbuk sari dilakukan dengan pengecambahan serbuk sari. Serbuk sari diambil sesaat setelah bunga mekar, dan setiap 15 menit (5 x pengambilan sampel serbuk sari). Pengamatan perkecambahan serbuk sari dilakukan 24 jam setelah pengecambahan dengan menggunakan mikroskop cahaya. Viabilitas serbuk sari dihitung berdasarkan persentase serbuk sari yang berkecambah (fertil) dengan ciri serbuk sari yang telah kerkecambah membentuk tabung sepanjang minimal sama dengan diameter serbuk sari.

Penghitungan viabilitas dengan media perkecambahan menggunakan rumus : Viabilitas = jumlah serbuk sari yang berkecambah dalam bidang pandang x 100%

jumlah serbuk sari yang dikecambahkan dalam bidang pandang

Pendugaan viabilitas serbuk sari dilakukan dengan metode pewarnaan menggunakan aniline blue 0.2 % dan acetocarmin. Pengamatan dilakukan setelah 24 jam pewarnaan dibawah mikroskop cahaya. Serbuk sari dikategorikan normal apabila serbuk sari sudah 70 % terwarnai menjadi biru tua dengan pewarnaan anile blue dan terwarnai menjadi merah tua dengan pewarnaan acetocarmine. Penghitungan viabilitas denganmetoda pewarnaan menggunakan rumus :

Viabilitas = jumlah serbuk sari yang terwarnai dalam bidang pandang x 100% jumlah serbuk sari yang diwarnai dalam bidang pandang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Penelitian

Keadaan pertanaman pada umur 0–7 minggu setelah tanam (MST) menunjukkan pertumbuhan yang sehat tapi cenderung mengalami pemanjangan (etiolasi) dan tingkat serangan hama yang relatif rendah. Hama yang menyerang tanaman yaitu belalang dan ulat tanah. Akibat yang ditimbulkan oleh serangan belalang dan ulat tidak terlalu mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Belalang menimbulkan kerusakan dengan meninggalkan bekas gigitan yang berupa lubang-lubang pada daun. Serangan belalang dan ulat tanah dapat diminimalkan dengan pengendalian secara mekanis dan penyemprotan insektisida (Decis).

Saat tanaman berumur 8 MST paranet yang menutupi rumah kaca dibuka karena kondisi tanaman mengalami pemanjangan (etiolasi), diameter batang lebih kecil, dan batang tanaman kelihatan agak lemah (Gambar 1A). Setelah paranet dibuka bagian pinggir daun menjadi menguning (Gambar 1 B). Diduga hal tersebut terjadi karena respon tanaman terhadap perubahan kondisi lingkungan setelah paranet dibuka, terjadi peningkatan suhu dan penurunan kelembaban udara dalam rumah kaca.

Gambar 1 (A) Kondisi tanaman 8 MST, tanaman mengalami pemanjangan dan batangnya lemah. (B) Daun muda mulai menguning dan kering

ujungnya.

B

A

Suhu dan kelembaban

Suhu dan kelembaban udara di dalam dan di luar rumah kaca selama penelitian kerkisar antara 21- 39.50C dan 34.3-88.46% ( Lampiran 6). Suhu udara rataan dalam rumah kaca lebih tinggi dibanding suhu luar rumah kaca, sebaliknya kelembaban udara dalam rumah kaca lebih rendah dibanding keadaan lingkungan di luar rumah kaca selama penelitian dilaksanakan. Suhu dan kelembaban berkaitan dengan besarnya evapotranspirasi dalam rumah kaca dan mempengaruhi kadar air media. Semakin tinggi suhu dan atau semakin rendah kelembaban di dalam rumah kaca, maka kadar air media akan semakin cepat turun karena laju evapotranspirasi akan terus meningkat dengan meningkatnya suhu.

Induksi Pembungaan Jahe Putih Besar (Zingiber officinale Rosc)

1. Induksi pembungaan dengan kadar air media yang berbeda Pertumbuhan tanaman dan produksi

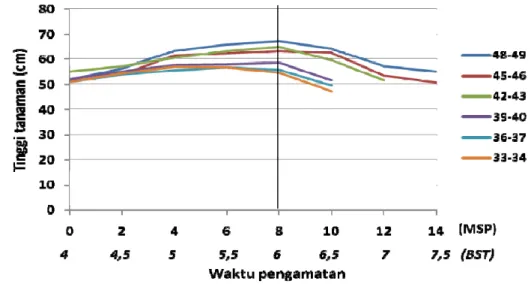

Data pertumbuhan tanaman yang diamati adalah tinggi tanaman, diameter batang dan jumlah tunas. Tinggi tanaman pada awal pengamatan sampai sampai minggu ke-6 setelah aplikasi tidak berbeda nyata antar perlakuan. Tinggi tanaman secara umum menunjukkan kenaikan setiap pengamatan (2 minggu sekali) (Gambar 2). Perlakuan kadar air media yang diaplikasikan belum menghambat pertumbuhan tinggi tanaman. Hal ini diduga disebabkan oleh kelembaban pada pagi hari dan sore hari yang relatif tinggi dalam rumah kaca karena tingginya curah hujan (Lampiran 6). Walaupun tanaman ternaungi karena berada dalam rumah kaca tapi lingkungan di luar rumah kaca tetap mempengaruhi keadaan dalam rumah kaca. Intensitas hujan yang cukup tinggi pada awal aplikasi kadar air media menyebabkan udara dalam rumah kaca menjadi sejuk, sehingga proses evapotranspirasi berjalan lambat dan tidak menghambat pertumbuhan tanaman .

Pada minggu ke-6 setelah aplikasi diberikan mulai terlihat perbedaan tinggi tanaman antar perlakuan. Perlakuan media dengan kadar air (KAM) 48-49% menghasilkan tinggi tanaman yang paling tinggi yaitu 67.28 cm dan berbeda nyata dengan perlakuan KAM 39-40 %, 36-37% dan 33-34 %. Hal

tersebut menunjukkan bahwa media dengan kadar air sampai 42 % selama 8 minggu tidak mempengaruhi (menghambat) tinggi tanaman jahe, sedangkan kadar air media dibawahnya sudah berpengaruh terhadap tinggi tanaman jahe. Minggu ke-10 setelah aplikasi tinggi tanaman cenderung mengalami penurunan dari pengamatan sebelumnya (8 MSP), karena tanaman mulai memasuki umur 7 bulan setelah tanam. Pada saat pertumbuhan vegetatif tanaman jahe sudah maksimal dan diikuti dengan masa pengisian rimpang. Beberapa tanaman sudah mulai luruh terutama tanaman dengan perlakuan kadar air media rendah. Tanaman dengan kadar air media yang rendah lebih cepat luruh dibandingkan tanaman dengan kadar air tinggi. Tanaman pada KAM 39-40%, 36-37% dan kadar air 33-34% pada 12 MSP telah luruh dan tumbuh tunas baru. Tanaman pada media yang lainnya layu yang merupakan

Gambar 2 Tinggi tanaman selama 14 MSP pada kadar air media berbeda Keterangan : Garis vertikal merupakan batas pemberian aplikasi perlakuan MSP : minggu setelah perlakuan, BST : bulan setelah tanam.

awal dari luruhnya tanaman. Tanaman pada kadar air media 42-43 % pada akhir pengamatan ( 14 MSP) telah luruh dan hanya perlakuan dengan kadar air media 45-46 dan 48-49 % yang belum luruh sampai akhir pengamatan. Menurut Panggabean (1992) perkembangan rimpang jahe mulai meningkat pada saat jahe berumur 7 bulan hingga akhir panen sampai saat umur 9 bulan.

Pada saat itu terjadi penumpukan cadangan makanan di rimpang berupa karbohidrat dan hasil metabolisme sekunder berupa minyak atsiri.

Tinggi tanaman pada 10 MSP tidak berbeda nyata antar perlakuan kecuali dengan perlakuan KAM 33-34% yaitu 47.31 cm, paling rendah dibanding tinggi tanaman pada perlakuan lainnya. Hal tersebut terjadi sampai akhir pengamatan (14 MSP), dan tidak berbeda nyata dengan tinggi tanaman pada kadar air media dibawah 42-43%. Rendahnya kadar air media mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan bila berlangsung dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan luruhnya daun sebelum waktunya (Gambar 3). Hal ini disebabkan oleh peranan air yang begitu besar bagi pertumbuhan tanaman. Air akan meningkatkan tekanan hidrolik internal sel tanaman, sehingga tanaman mengalami pembesaran sel yang akan merenggangkan dindingnya yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman berlangsung. Proses tersebut akan terganggu apabila kadar air media dibawah 42-43 % yang menyebabkan tanaman menjadi luruh sebelum waktunya dan ketika dilanjutkan dengan pemeliharaan pada kondisi optimum tunas-tunas baru bermunculan. Penelitian ini sejalan dengan pendapat Khaerana (2007) yang melakukan penelitian cekaman kekeringan pada temu lawak dan menunjukkan hasil bahwa cekaman kekeringan pada umumnya tidak mempengaruhi tinggi tanaman kecuali pada saat tanaman telah berumur diatas 7.5 bulan.

Gambar 3 Kondisi tanaman perlakuan KAM 36-37% dan 33-34% pada 12 MSP

Suhu dalam rumah kaca lebih tinggi dibanding suhu di luar rumah kaca. Suhu yang tinggi dengan tingkat kelembaban yang rendah akan

Tunas layu Tunas baru

menyebabkan tingginya tingkat evapotranspirasi dalam rumah kaca. Peningkatan evapotranspirasi pada tanaman dengan kadar air media yang rendah menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat. Penanaman dalam polybag semakin menyulitkan tanaman karena suhu media lebih tinggi. Tanaman jahe pada perlakuan kadar air yang rendah 33-34 % tidak menyebabkan tanaman mati karena adanya persediaan air pada rimpang yang dapat dimanfaatkan tanaman. Penelitian Gardner et al. (1991) pada tanaman

jagung menunjukkan bahwa perkembangan sel tanaman jagung yang ditanam dalam rumah kaca dengan suhu lebih tinggi dan kelembaban rendah akan terhenti pada potensial air yang lebih tinggi dibandingkan tanaman yang berada di luar rumah kaca, yang perkembangan selnya berhenti pada potensial yang lebih rendah .

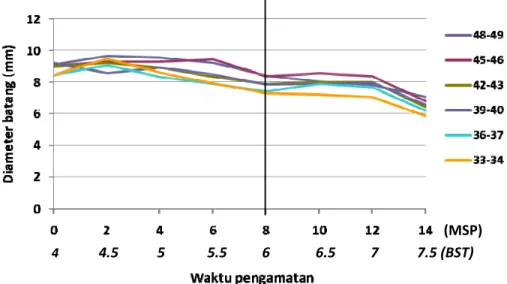

Pengaruh kadar air media terhadap diameter batang menunjukkan bahwa diameter batang tidak dipengaruhi oleh kadar air media. Peningkatan diameter batang hanya terjadi dua minggu sejak perlakuan, setelah itu diameter batang menurun (Gambar 4). Data ini memberi indikasi bahwa pada kondisi tercekam kekeringan, rimpang jahe yang mengandung air dapat mempertahankan pertumbuhan tanaman selama dua minggu.

Gambar 4 Diameter batang pada media tanam dengan kadar air berbeda Keterangan : Garis vertikal merupakan batas pemberian aplikasi perlakuan MSP : minggu setelah perlakuan, BST : bulan setelah tanam.

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 (BST)

Terjadinya penurunan diameter batang pada beberapa perlakuan diakhir pengamatan disebabkan adanya tunas yang luruh secara keseluruhan terutama perlakuan kadar air media 36-37% dan 33-34%. Pada tanaman yang berbatang semu, batang merupakan pelepah daun yang tersusun rapat dengan kandungan air yang tinggi. Meningkatnya umur tanaman lapisan terluar dari batang semu akan mengering dan mengelupas, hal tersebut sejalan dengan penelitian pendahuluan. Menurut Sumeru 1995; Ajijah et al. 1997; dan Steenis et al.

(2006) Zingiberaceae merupakan tumbuhan yang berbatang basah dan merupakan batang semu yang terdiri atas pelepah-pelepah. Pelepah yang mengering dan kemudian mengelupas akan mempengaruhi diameter batang.

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa selama 14 MSP jumlah tunas mengalami fluktuatif, diduga kadar air media yang berbeda belum mempengaruhi jumlah tunas tanaman. Jumlah tunas pada jahe putih besar menunjukkan kenaikan dari awal pengamatan sampai 4 MSP. Penambahan tunas yang tertinggi cenderung terjadi pada 4 dan 6 MSP, dan penambahan tunas yang terbanyak terdapat pada perlakuan kontrol (Gambar 5). Penurunan jumlah tunas mulai terjadi pada 8 MSP, dimana umur tanaman sudah memasuki bulan ke-7 dan pertumbuhan tanaman sudah optimal. Berkurangnya jumlah tunas disebabkan oleh fase pertumbuhan dan perlakuan kadar air media. Kadar air media yang rendah pengurangan jumlah tunasnya lebih banyak dibandingkan kadar air media yang lebih tinggi. Berkurangnya air dalam media tanam mengganggu pertumbuhan tunas baru dan akhirnya layu dan mengering.