1.1. Latar Belakang

Beberapa dekade yang lalu paradigma pembangunan yang dilakukan

oleh pemerintah lebih menitikberatkan pada pembangunan fisik tanpa diikuti

pembangunan ekonomi sosial dan lingkungannya yang dilakukan secara

terpadu. Hal ini menimbulkan masalah di dalam pengelolaannya, karena

masyarakat belum punya kemampuan untuk mengelola agar investasi yang telah

dilaksanakan dapat lestari/berfungsi. Investasi dalam skala besar/masif yang

dilaksanakan di daerah perkotaan, diharapkan dapat memberikan efek

penetesan ke wilayah sekitarnya namun tidak terjadi secara serta merta.

Berdasarkan pada paradigma tersebut di atas, maka pembangunan perdesaan

juga harus diperhatikan. Pendekatan pembangunan di perdesaan harus

dilakukan tidak hanya pada kegiatan fisik, namun yang lebih penting sebagai

entry point-nya adalah kegiatan ekonomi berdasarkan pada potensi unggulan di

masing-masing wilayah. Terkait dengan pendekatan ini maka melalui konsep

pembangunan kawasan agropolitan menjadi relevan untuk dilaksanakan di

daerah perdesaan.

Pengembangan kawasan agropolitan, pada dasarnya memiliki

keunggulan-keunggulan yaitu (1) mendorong ke arah terjadinya desentralisasi

pembangunan maupun kewenangan, (2) menanggulangi hubungan saling

memperlemah antara perdesaan dengan perkotaan, dan (3) menekankan

kepada pengembangan ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal dan

diusahakan dengan melibatkan sebesar mungkin masyarakat perdesaan itu

sendiri (Rustiadi et al., 2006). Pengembangan kawasan agropolitan ini

diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang

mendorong pertumbuhan pembangunan perdesaan dan desa-desa hinterland

atau wilayah sekitarnya melalui pengembangan ekonomi yang tidak terbatas

sebagai pusat pelayanan sektor pertanian, tetapi juga pembangunan sektor

secara luas seperti usaha pertanian (on farm dan off farm), industri kecil,

pariwisata, jasa pelayanan, dan pelayanan lainnya.

Pengembangan agropolitan, seperti resdistribusi tanah, prasarana dan

sarana pada dasarnya memberikan pelayanan perkotaan di kawasan perdesaan,

sehingga masyarakat petani tidak perlu pergi ke kota untuk mendapatkan

pelayanan yang berkaitan dengan produksi, pemasaran, sosial budaya dan

kehidupan setiap hari (Syahrani, 2001). Prasarana dan sarana fisik sebagai

modal sosial masyarakat yang memiliki keterkaitan kuat dengan kesejahteraan

masyarakat (Dardak, 2004). Pembangunan infrastruktur pada kawasan

agropolitan memungkinkan penciptaan lapangan pekerjaan, kompetisi

pemanfaatan lahan yang dapat ditanami untuk kepentingan non pertanian dapat

dikurangi dan pendapatan masyarakat perdesaan dapat ditingkatkan melalui

kegiatan agribisnis atau agroindustri (Dardak dan Elestianto, 2005).

Sektor agribisnis merupakan sektor usaha yang memanfaatkan

sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang memberikan sumbangan

sangat besar bagi pembangunan Indonesia. Sumbangan sektor agribisnis

terutama terlihat pada masa krisis, masih sanggup memberikan devisa negara

dengan meningkatnya nilai ekspor komoditas agribisnis. Menurut Gumbira-Said

dan Intan (2001) sektor agribisnis sangat potensial dikembangkan untuk orientasi

ekspor dan pembangunan agribisnis dapat memberdayakan potensi ekonomi

rakyat dan potensi ekonomi daerah. Pemberdayaan ekonomi rakyat tidak cukup

dilaksanakan hanya dengan membagi dana kepada masyarakat, tanpa kejelasan

pemanfaatannya, namun peningkatan ekonomi rakyat dapat dilakukan dengan

memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat itu

sendiri. Menurut Saragih (1998) kegiatan sektor agribisnis merupakan sektor

ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia, yang dapat menyerap 70 %

angkatan kerja nasional serta melibatkan 90 % usaha kecil menengah dan

koperasi. Sektor agribisnis dapat menghidupi atau menyokong hampir 80 %

penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 210 juta jiwa.

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat dan pelaksanaan otonomi

daerah, Kabupaten Jayapura juga mempunyai peluang untuk mengembangkan

agropolitan yang berbasis agribisnis peternakan. Hal ini didukung oleh misi

Kabupaten Jayapura dalam meningkatkan pembangunan, antara lain (1)

pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama

usaha kecil menengah dan koperasi, (2) mengembangkan sistem ekonomi

kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan

berbasis sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang produktif, mandiri,

maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Sumberdaya peternakan, merupakan salah satu sumberdaya alam yang

dapat diperbaharui (renewable) dan berpotensi untuk dikembangkan guna

meningkatkan dinamika ekonomi daerah. Menurut Saragih (2000) hal ini

didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu pertama, kegiatan peternakan,

khususnya subsistem budidaya, relatif bersifat tidak tergantung pada

ketersediaan lahan dan tidak menuntut kualitas tenaga kerja yang tinggi. Kedua,

kegiatan budidaya peternakan memiliki kelenturan bisnis dan teknologi yang luas

dan luwes. Ketiga, produk ternak sapi merupakan produk yang memiliki nilai

elastisitas permintaan terhadap perubahan pendapatan yang tinggi. Keempat,

sifat produk peternakan yang memiliki nilai elastisitas permintaan terhadap

perubahan pendapatan yang tinggi dan kegiatan peternakan yang dilihat sebagai

suatu sistem agribisnis, akan mampu menciptakan kesempatan kerja,

kesempatan berusaha dan peningkatan pendapatan. mulai pada agribisnis hulu,

budidaya, agribisnis hilir dan kegiatan jasa terkait seperti transportasi, perbankan

dan lain-lain.

Dalam pengembangan peternakan terdapat beberapa aspek sarana dan

prasarana yang penting diperhatikan selain aspek karakteristik komoditas dan

pemasaran, yaitu aspek teknis produksi, suhu dan lokasi lingkungan. Aspek

teknis produksi dan suhu lingkungan yang sesuai sangat menentukan mutu hasil

budidaya peternakan. Aspek teknis produksi meliputi keadaan perkandangan

baik fungsi, model kandang, bahan dan konstruksi, ukuran dan letak bangunan

kandang (Santosa, 2000). Peralatan dan bangunan penunjang merupakan

peralatan yang dibutuhkan dalam aspek teknis produksi. Peralatan penunjang

tersebut yaitu tempat pakan dan minum dan peralatan kebersihan (Sugeng,

2002). Bangunan penunjang dalam aspek teknis antara lain gudang untuk

penyimpan pakan dan peralatan, tempat pemotongan hewan, bak dan saluran

limbah serta handling yard yaitu fasilitas yang diperlukan untuk menangani

berbagai fungsi, seperti penimbangan, pemeriksaan dan pengobatan ternak,

pemuatan atau pembongkaran ternak dari atau ke kendaraan.

Menurut Dirjen Bina Produksi Peternakan (2002) sarana dan prasarana

pendukung pengembangan kawasan peternakan adalah 1) sarana produksi,

yaitu adanya industri bibit/bakalan ternak, industri obat dan vaksin, 2) untuk

pengamanan budidaya antara lain tersedianya pos keswan dan pos inseminasi

buatan (IB), 3) untuk pengamanan pasca panen dan pengolahan hasil diperlukan

adanya rumah potong hewan, industri pengolah daging dan produk ternak

lainnya, 4) untuk pemasaran adalah adanya holding ground, pasar hewan,

sarana transportasi, 5) untuk pengembangan usaha, terdapatnya kelembagaan

keuangan (permodalan), penyuluh, koperasi, lembaga peneliti dan kelembagaan

pasar dan 6) untuk prasarana pendukung lainnya, yaitu tersedianya jalan. listrik

dan air. Masalah sumber pembelian dan kualitas bakalan (bibit) sangat penting

diketahui dalam usaha pembibitan sapi maupun penggemukan. Pemilihan semen

beku bakalan merupakan aspek penting dalam pembibitan maupun

penggemukan sapi (Sarwono dan Arianto, 2002), begitu juga dengan

ketersediaan jenis pakan yang berkualitas dan pakan tambahan atau konsentrat,

disesuaikan penggunaannya dalam usaha peternakan sapi potong (Hadi dan

Ilham, 2002).

Dalam rangka mendapatkan manfaat yang optimal, pengembangan

sistem budidaya peternakan perlu memenuhi kriteria pembangunan

berkelanjutan (sustainable development) yang mempersekutukan antara

kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan (Saragih dan Sipayung 2000).

Fauzi (2002) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan sumberdaya alam

adalah bagaimana (how best) mengelola sumberdaya alam tersebut di dalam

suatu wilayah untuk dapat menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi

manusia dan tidak mengorbankan kelestarian sumberdaya alam. Menurut

Budiharsono (2001) ada enam aspek pembangunan wilayah terpadu yang harus

diperhatikan yaitu aspek biofisik, ekonomi wilayah, sosial budaya dan politik,

kelembagaan, lokasi, dan lingkungan. Dahuri et a/. (1996) mengemukakan

bahwa kriteria-kriteria pembangunan berkelanjutan secara umum dapat

dikelompokkan ke dalam empat dimensi yaitu ekologi, ekonomi,

sosial-politik, serta hukum dan kelembagaan. Selanjutnya Kay dan Alder (1999) serta

OECD (1993) juga menyebutkan beberapa kriteria yang dapat menjadi acuan

pembangunan berkelanjutan, yang pada prinsipnya juga menyangkut dimensi

ekologi, ekonomi, sosial-budaya, serta hukum dan kelembagaan.

Pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas dapat menjadi acuan

dalam pengembangan agribisnis peternakan dalam kawasan agropolitan di

Kabupaten Jayapura, dengan melakukan penilaian dan pengkajian sumberdaya

peternakan sehingga dapat menentukan pembenahan dan strategi dalam

pemanfaatan sumberdaya peternakan di Kabupaten Jayapura. Penerapan

konsep pembangunan berkelanjutan dalam pengembangan sistem agribisnis

peternakan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan peternak, memberikan

kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), menyerap tenaga kerja,

memeratakan pendapatan

,mengaplikasikan teknologi untuk meningkatkan

produktifitas, patuh hukum dan berfungsinya kelembagaan peternakan. Dalam

upaya mewujudkan hal tersebut maka penelitian mengenai pengembangan

model kebijakan kawasan agropolitan berbasis agribisnis peternakan

berkelanjutan di Kabupaten Jayapura perlu dilakukan.

1.2. Kerangka

Pemikiran

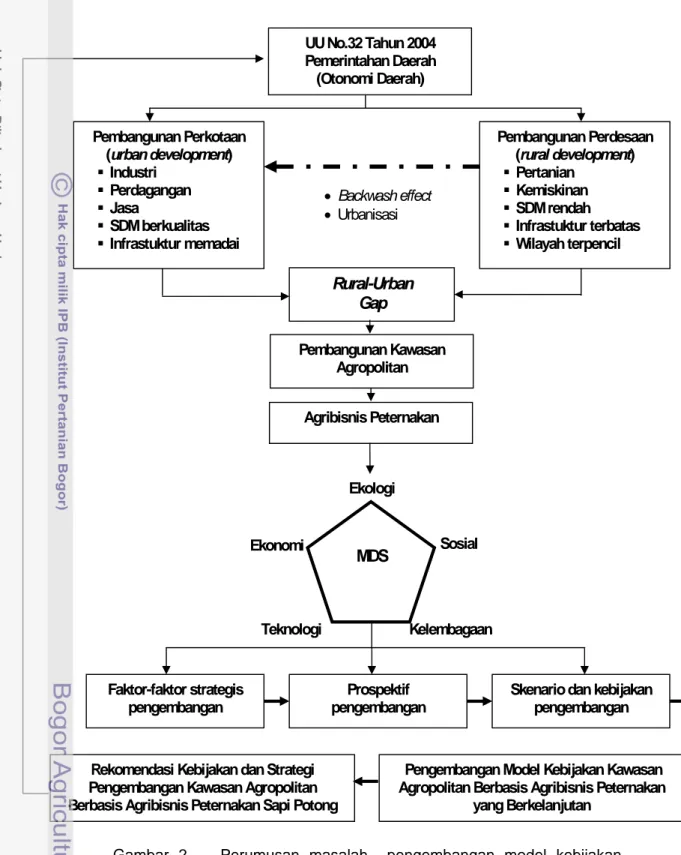

Pembangunan nasional mengamanatkan bahwa pendayagunaan

sumberdaya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dilakukan secara

terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan

kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat serta memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan

hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan tersebut di

atas yang telah dijalankan selama ini, ternyata masih belum mampu

meningkatkan kesejahteraan petani dan kawasan perdesaan, bahkan cenderung

menyebabkan kesenjangan antar wilayah perkotaan (urban) dan wilayah

perdesaan (rural). Daerah perkotaan selama ini telah diarahkan sebagai pusat

industri dan perdagaangan, disamping sebagai pusat pemerintahan. Hal ini dapat

dilihat dari pesatnya pembangunan sarana dan prasarana perdagangan,

perkantoran, dan industri. Di daerah perdesaan diarahkan sebagai pusat

produksi pertanian (Pranoto, 2005). Program pembangunan untuk daerah

perdesaan selama ini ditekankan pada peningkatan produksi

pertanian/peternakan/perkebunan, seringkali kurang memperhatikan aspek

kelestarian lingkungan. Hal ini juga dapat dilihat dari penerapan konsep

intensifikasi untuk peningkatan produksi oleh petani, seperti pengolahan tanah,

pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit di daerah-daerah kawasan

sentra produksi.

Pengelolaan tanah yang dilakukan di lokasi penelitian pada umumnya

kurang memperhatikan konsep konservasi tanah dan air, seperti penanaman

intensif tanaman monokultur yang dilakukan terus-menerus sepanjang tahun,

atau pengusahaan tanaman semusim pada areal dengan kelerengan curam,

sehingga dapat menyebabkan degradasi lahan. Kebergantungan petani pada

pupuk anorganik akibat penggunaan varietas responsif pemupukan dan

kebiasaan pemberian pupuk secara tidak berimbang pada dosis tinggi,

menyebabkan kerusakan sifat fisik dan kimia tanah. Pengendalian hama dan

penyakit dengan mengandalkan penggunaan pestisida, yang pada umumnya

melebihi anjuran, menyebabkan musnahnya musuh alami dan timbulnya ras-ras

hama dan penyakit resisten. Program-program pembangunan tersebut pada

akhirnya mengakibatkan peningkatan produksi, maupun ekonomi yang tercapai

tidak dapat berkelanjutan karena malah menimbulkan degradasi lingkungan

secara fisik, kimia, dan biologis.

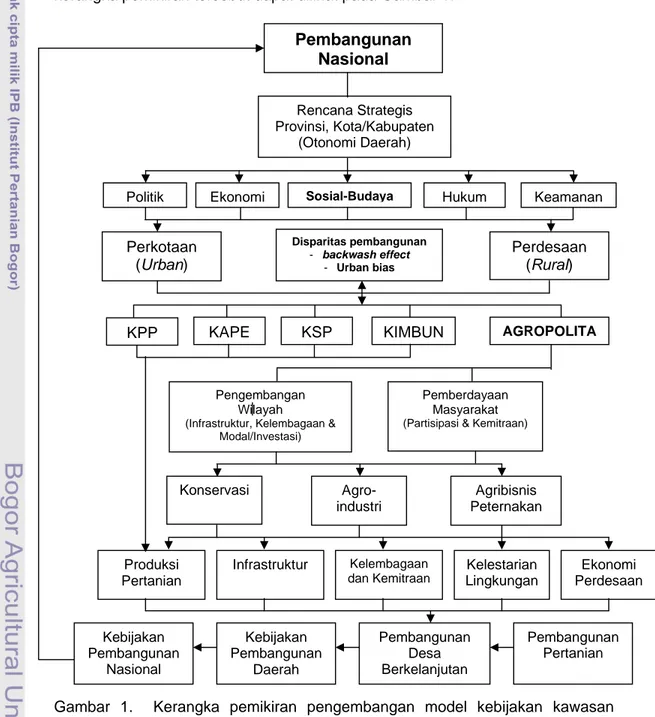

Menyadari terjadinya ketidakseimbangan pembangunan, maka

pemerintah telah menyelenggarakan berbagai program pengembangan

wilayah/kawasan yang dikhususkan bagi wilayah/kawasan yang selama ini

kurang mendapat perhatian diantaranya melalui pembentukkan kawasan pusat

pertumbuhan (KPP), kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET),

kawasan sentra produksi (KSP), dan kawasan industri masyarakat perkebunan

(KIMBUN), dimana semua program ini diharapkan dapat mengurangi

kesenjangan dan disparitas antar wilayah. Oleh karena itu strategi pembangunan

yang telah dijalankan perlu dipikirkan kembali.

Menurut Tong Wu (2002), pemikiran kembali strategi pembangunan dapat

mencakup: (1) redistribusi dengan pertumbuhan, (2) substitusi eksport, dan (3)

penciptaan lapangan kerja dan pembangunan perdesaan. Untuk mencegah

proses degradasi lingkungan sebagai dampak negatif proses pembangunan,

harus diterapkan konsep pembangunan perdesaan berkelanjutan. Model

pengembangan agropolitan, merupakan alternatif yang dapat digunakan dalam

pembangunan perdesaan yang berkelanjutan. Agropolitan adalah konsep

pembangunan perdesaan yang mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat

dan pengembangan wilayah secara simultan. Pemberdayaan masyarakat

merupakan konsep pembangunan yang mengutamakan partisipasi (participation)

dan kemitraan (partnership) yang mengarah pada pembangunan dari dan untuk

rakyat. Agropolitan didasari oleh konsep pengembangan wilayah dengan

penekanan pada pembangunan infrastruktur, kelembagaan, dan

permodalan/investasi.

Langkah-langkah yang dltempuh dalam pengembangan agropolitan

meliputi peningkatan agribisnis komoditas unggulan, pembangunan agroindustri,

dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Sasarannya adalah

infrastruktur pendukung produksi pertanian, pengolahan hasil dan pemasaran,

serta permukiman terbangun secara memadai dan setara infrastruktur kota;

penguatan kelembagaan perdesaan dapat terjadi; kelestarian lingkungan terjaga;

perekonomian perdesaan tumbuh berkembang; dan produktivitas

pertanian/peternakan meningkat.

Apabila hal tersebut dapat dicapai, maka akan terbentuk kota di daerah

perdesaan dengan sarana dan prasarana permukiman setara kota dengan

kegiatan pertanian/peternakan sebagai kekuatan penggerak perekonomian

perdesaan. Multiplier effect selanjutnya adalah terbukanya lapangan pekerjaan

sehingga dapat mengurangi pengurasan sumberdaya alam dan urbanisasi dari

desa ke kota, disparitas perkembangan kota dan desa dapat ditekan, dan

pembangunan dapat dirasakan lebih adil dan merata. Secara garis besar,

kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka pemikiran pengembangan model kebijakan kawasan

agropolitan berbasis agribisnis peternakan

Pembangunan

Nasional

Rencana Strategis Provinsi, Kota/Kabupaten (Otonomi Daerah) Ekonomi Sosial-BudayaPolitik Hukum Keamanan

Perkotaan

(Urban)

Perdesaan

(Rural)

Disparitas pembangunan - backwash effect - Urban bias AGROPOLITA Pemberdayaan Masyarakat(Partisipasi & Kemitraan)

Pengembangan Wilayah

(Infrastruktur, Kelembagaan & Modal/Investasi) Ekonomi Perdesaan Kelestarian Lingkungan Kelembagaan dan Kemitraan Konservasi Agro-industri Agribisnis Peternakan Pembangunan Desa Berkelanjutan Kebijakan Pembangunan Daerah Pembangunan Pertanian Kebijakan Pembangunan Nasional