DI PROVINSI GORONTALO

MOHAMAD IKBAL BAHUA

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2010

ii

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Penyuluh Pertanian dan Dampaknya pada Perilaku Petani Jagung di Provinsi Gorontalo,” adalah karya saya sendiri dengan arahan dari komisi pemimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan oleh penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka pada bagian akhir disertasi ini.

Bogor, Oktober 2010

Mohamad Ikbal Bahua NIM. I361070031

iii

Agents’ Performance and their Impacts on Corn Farmers’ Behavior in Gorontalo. Under direction of AMRI JAHI, PANG S ASNGARI, AMIRUDDIN SALEH and I GUSTI PUTU PURNABA.

Agricultural Extension Agents had to demonstrate excellent job performance so as to convince the national as well as the local development policy makers to allocate sufficient funds for sustaining agricultural extension activities to support agricultural and rural development. In this relation, the objectives of this study were to: (1) identify internal factors affecting the agricultural extension agents’ performance in promoting corn production in Gorontalo province, (2) determine the joint effects of such factors and the agents’ performance on corn farmers’ behavior, (3) assess the extent of relationship amongst those factors affecting the agents’performance in promoting the corn production, and (4) determine the impact of the agents’ performance on the corn farmers’ behavior. The study was designed as an ex post facto research. Data were collected from a randomly selected sample consisted of 118 agents and 236 corn farmers. They were interviewed in February through April 2010. The data obtained were analyzed following the Structural Equation Model (SEM) procedure. The findings demonstrated that the agents’ characteristics, competencies, motivation and self-reliance affected the agents’ performance significantly as indicated by the following coefficients: -0,30, 0,88, 0,22 and -0,31 significant at α = 0,05. The R2

of the four variables was 0,74 significant at α = 0,05 also. Therefore, the joint effects of the four variables on the agents’ performance was 74%. The rest 26 % were the effects of the other variables that were not observed in this study. Further, the direct impact of the agents’ performance on the corn farmers’ behavior was 0,83, significant at α = 0,05. So, every single unit increase of the agents’ performance would improve a 0,83 unit of the corn farmers’ behavior. The R2 of the effect of the agents’ performance on the corn farmers’ behavior was 0,69, also significant at α = 0.05. This indicated the extent of the agents’ performance affected the corn farmers’ behavior was 69%; whereas the rest 31% was other variables’ effects excluded in this study.

Keywords: Extension agents’ characteristics, motivation, self-reliance, performance, farmer behavior.

iv

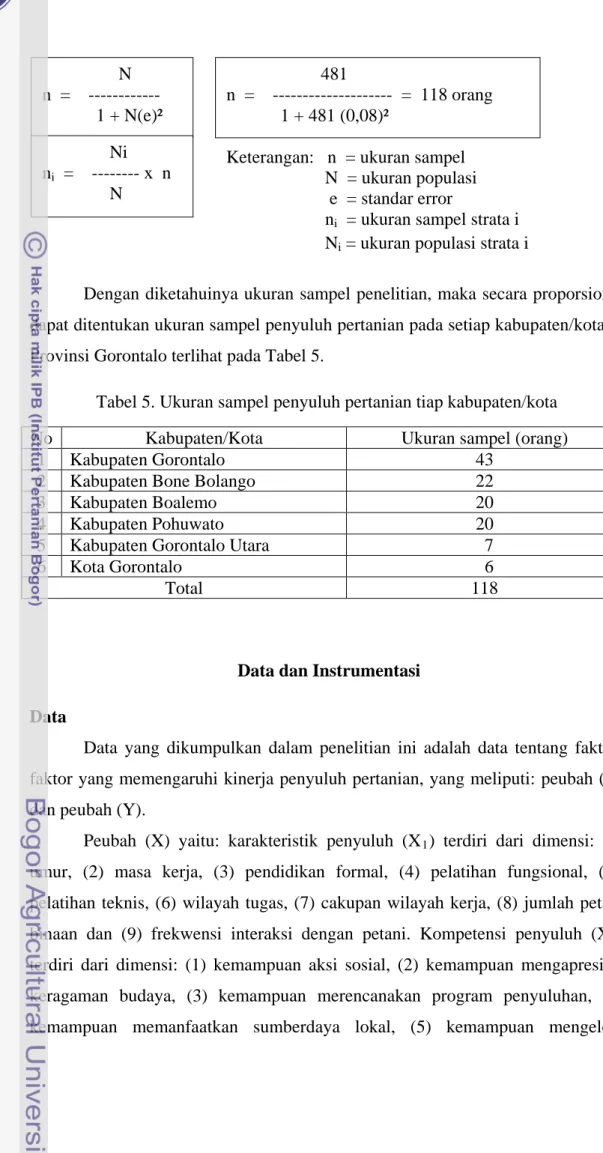

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Gorontalo yang memunyai lima kabupaten dan satu kota dari bulan Pebruari sampai April 2010. Pertimbangan lokasi penelitian, karena (1) Gorontalo adalah provinsi yang memrogramkan agropolitan dengan tanaman utama adalah jagung, (2) jumlah penyuluh pertanian didominasi oleh penyuluh pertanian tanaman pangan dan (3) petani di Provinsi Gorontalo pada umumnya berusahatani jagung sebagai tanaman utama untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Unit analisis pada penelitian ini adalah penyuluh pertanian dengan jumlah populasi sebanyak 481 orang. Untuk kebutuhan data pendukung penelitian, dilibatkan sebanyak 236 orang petani binaan penyuluh pertanian yang terpilih menjadi sampel. Berdasarkan rumus Slovin (Sevilla, 1993) sampel penelitian ditetapkan berjumlah 118 orang penyuluh pertanian, dengan sebaran sampel setiap kabupaten/kota adalah: Kabupaten Penyuluh Pertanian dan Dampaknya pada Perilaku Petani Jagung di Provinsi Gorontalo. Di bawah bimbingan Amri Jahi, Pang S Asngari, Amiruddin Saleh dan I Gusti Putu Purnaba.

Otonomi daerah telah membawa perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia dari sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan ini berdampak pada pembangunan. Kini pembangunan daerah harus bertumpu pada kemampuan sendiri untuk memperoleh pendapatan asli daerah (PAD). PAD tersebut diperoleh dari berbagai sumber seperti pajak, restribusi dan lain-lain. Di banyak daerah, pertanian masih menjadi prime mover untuk meningkatkan produktivitas usahatani dan pendapatan masyarakat. Pembangunan pertanian membutuhkan penyuluh untuk mendidik petani agar mengadopsi teknologi pertanian dalam meningkatkan produktivitas usahatani mereka. Dengan cara ini penyuluh membantu pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam hubungan ini evaluasi kinerja penyuluh sebagai suatu bentuk akuntabilitas kepada penyedia dana publik dan pembuat kebijakan pembangunan daerah maupun nasional diperlukan. Kedua pengambil kebijakan utama tersebut harus selalu diyakinkan bahwa penyuluh telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah.

Kinerja penyuluh yang baik perlu untuk meyakinkan pembuat kebijakan dan anggaran pembangunan agar tetap mengalokasikan cukup dana untuk membiayai penyuluhan dalam menunjang pembangunan daerah. Penyuluh pertanian berusaha mengembangkan program penyuluhan yang sesuai dengan potensi daerah dan permintaan pasar untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat.

Tujuan penelitian adalah: (1) mengidentifikasi faktor-faktor internal yang dapat meningkatkan kinerja penyuluh pertanian dalam mengembangkan usahatani jagung di Provinsi Gorontalo, (2) mengaji pengaruh faktor-faktor internal dan kinerja penyuluh pertanian pada perilaku petani dalam berusahatani jagung di Provinsi Gorontalo, (3) mengaji derajat hubungan faktor-faktor internal yang dapat meningkatkan kinerja penyuluh pertanian dalam mengembangkan usahatani jagung di Provinsi Gorontalo, (4) mengaji dampak kinerja penyuluh pertanian pada perubahan perilaku petani jagung di Provinsi Gorontalo.

v dilakukan dengan cara contoh acak proporsional.

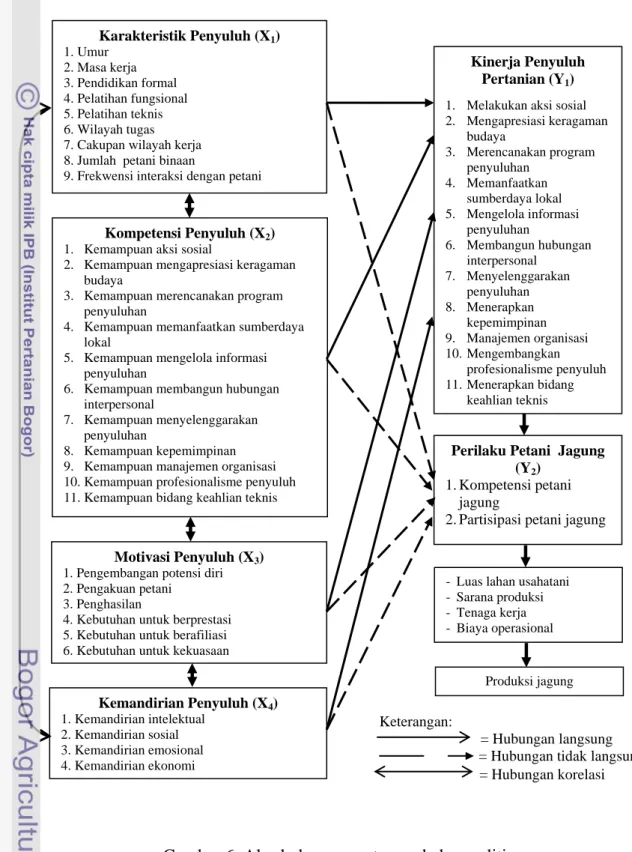

Jenis penelitian yang digunakan adalah ex post facto, yaitu bentuk penelitian yang menilai peristiwa yang telah terjadi atau penilaian kondisi faktual di lapangan. Peubah-peubah penelitian meliputi peubah bebas (X) dan peubah terikat (Y). Peubah bebas (X), terdiri dari: karakteristik penyuluh, kompetensi penyuluh, motivasi penyuluh dan kemandirian penyuluh. Peubah terikat (Y), terdiri dari: kinerja penyuluh pertanian dan perilaku petani. Metode yang digunakan adalah metode survei melalui wawancara dan pengisian kuesioner.

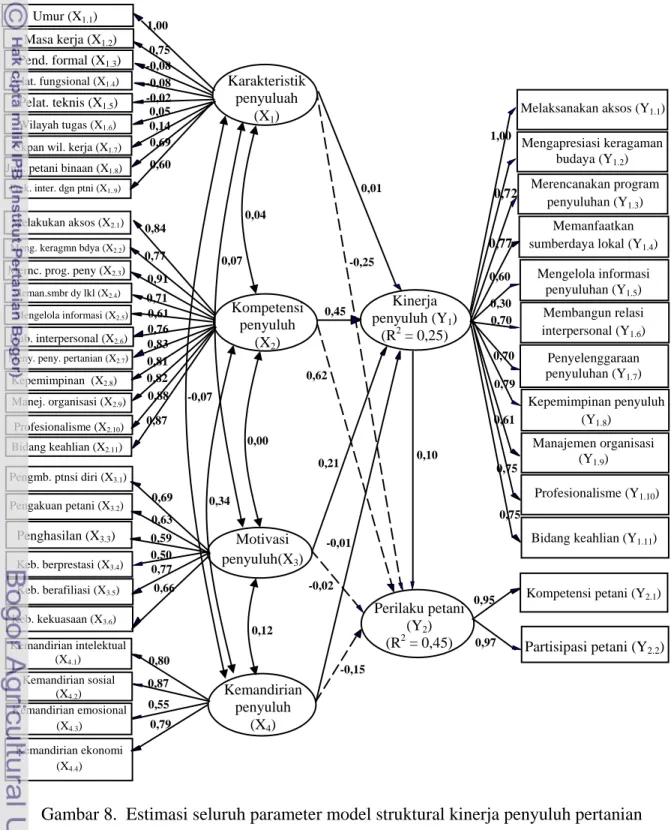

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik, kompetensi, motivasi dan kemandirian penyuluh berpengaruh nyata pada kinerja penyuluh pertanian. Koefisien pengaruh masing-masing peubah, yaitu: -0,30; 0,88; 0,22 dan -0,31 yang nyata pada α = 0,05, koefisien determinasi pengaruh bersama keempat peubah tersebut pada kinerja penyuluh pertanian sebesar 74 persen, yang nyata pada α = 0,05. Dampak pengaruh kinerja penyuluh pertanian pada perubahan perilaku petani jagung adalah 69 persen dengan koefisien pengaruh sebesar 0,83 yang nyata pada α = 0,05. Artinya peningkatan satu satuan kinerja penyuluh berdampak pada perubahan perilaku petani ke arah yang lebih baik sebesar 0,83 satuan, yaitu peningkatan pada kompetensi petani dan partisipasi petani jagung.

Kesimpulan penelitian adalah: (1) faktor-faktor internal yang berpengaruh pada kinerja penyuluh pertanian adalah: umur, masa kerja, jumlah petani binaan, kemampuan merencanakan program penyuluhan, kemampuan kepemimpinan penyuluh, pengembangan potensi diri, kebutuhan untuk berafiliasi, kemandirian intelektual dan kemandirian sosial. Semua faktor internal tersebut berpengaruh nyata pada peningkatan kinerja penyuluh pertanian; (2) karakteristik, kompetensi, motivasi dan kemandirian penyuluh berpengaruh tidak langsung dan nyata pada perubahan perilaku petani jagung, sedangkan kinerja penyuluh pertanian melalui dimensi mengapresiasi keragaman budaya dan pengelolaan informasi penyuluhan pertanian berpengaruh langsung dan nyata pada perilaku petani; (3) derajat hubungan antar peubah karakteristik dan kemandirian penyuluh, motivasi dan kompetensi penyuluh tergolong lemah dan tidak berbeda nyata. Derajat hubungan antar peubah kompetensi dan kemandirian penyuluh tergolong kuat, sedangkan derajat hubungan antar peubah kompetensi dan motivasi penyuluh, serta derajat hubungan antar peubah motivasi dengan kemandirian penyuluh tergolong lemah; (4) kinerja penyuluh pertanian berdampak pada perubahan perilaku petani jagung melalui dimensi kompetensi petani dan partisipasi petani jagung.

Kinerja penyuluh pertanian perlu diperhatikan melalui peningkatan kompetensi dan motivasi penyuluh. Kompetensi penyuluh diarahkan pada kemampuan merencanakan program penyuluhan dan kemampuan kepemimpinan penyuluh. Motivasi penyuluh diarahkan pada pengembangan potensi diri dan kebutuhan berafiliasi. Perlu adanya strategi pembangunan pertanian yang lebih memperhatikan peran penyuluh pertanian dengan meningkatkan anggaran penyuluhan dan perbaikan sarana dan prasarana penyuluhan yang akan berdampak pada peningkatan kinerja penyuluh dalam membantu petani berusahatani kearah yang lebih baik dan produktif.

vi

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2010

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh Karya tulis dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB

vii

DI PROVINSI GORONTALO

MOHAMAD IKBAL BAHUA

Disertasi

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor pada

Program Mayor Ilmu Penyuluhan Pembangunan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2010

viii

Nama : Mohamad Ikbal Bahua NIM : I361070031

Program Mayor : Ilmu Penyuluhan Pembangunan

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Amri Jahi, M.Sc Ketua

Prof. Dr. Pang S. Asngari Anggota

Dr. Ir. Amiruddin Saleh, MS Anggota

Dr. Ir. I Gusti Putu Purnaba, DEA Anggota

Mengetahui

Koordinator Program Mayor Dekan Sekolah Pascasarjana Ilmu Penyuluhan Pembangunan

Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS

ix

karunia dan ridho-Nya, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu dan prosedur yang direncanakan. Judul disertasi ini adalah “ Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Penyuluh Pertanian dan Dampaknya pada Perilaku Petani Jagung di Provinsi Gorontalo,” merupakan penelitian yang berguna untuk pengembangan sumberdaya manusia penyuluh yang berdampak pada peningkatan kinerja penyuluh pertanian untuk membantu petani melaksanakan usahatani.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Ir. Amri Jahi, M.Sc, Bapak Prof. Dr. Pang S. Asngari, Bapak Dr. Ir. Amiruddin Saleh, MS dan Bapak Dr. Ir. I Gusti Putu Purnaba, DEA selaku pembimbing yang telah banyak memberikan saran dalam penyusunan disertasi ini. Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc selaku koordinator Program Mayor Ilmu Penyuluhan Pembangunan yang telah memberikan arahan dan bimbingan pada proses perkuliahan. Para penyuluh pertanian dan petani di Provinsi Gorontalo yang telah memberikan informasi data selama proses penelitian diucapkan terima kasih. Kepada M. Hatta Jamil, Yohanis Kamagi, Sapar dan Narso sebagai teman seperjuangan penulis ucapkan terima kasih dan tetap berdoa, berusaha dan bersabar untuk meraih kesuksesan. Seluruh mahasiswa Gorontalo yang belajar di IPB penulis ucapkan terima kasih atas bantuannya selama ini. Secara khusus ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada mama, papa, isteri dan anak, serta saudara-saudara penulis atas segala dukungan dan doa serta kasih sayangnya selama ini. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu diucapkan terima kasih atas bantuannya selama penulis menempuh pendididikan doktoral di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Semoga disertasi ini bermanfaat.

Bogor, Oktober 2010

x

kedua dari empat bersaudara, pasangan Bapak Hi. Hamzah Bahua dan Ibu Nurhaida Takuwa. Tahun 1997 penulis menikah dengan Heni Jusuf dan telah dikaruniai seorang anak bernama Arliawan Safriansyah Pratama Bahua. Pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas diselesaikan di Gorontalo. Pendidikan Sarjana Pertanian (SP) ditempuh pada tahun 1991 di Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Manado, lulus pada tahun 1995. Pendidikan Magister Sains (M.Si) ditempuh pada tahun 2003 di Program Studi Agribisnis Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, lulus pada tahun 2005. Tahun 2007 penulis diterima sebagai mahasiswa doktoral pada Sekolah Pascasarjana IPB atas bantuan beasiswa (BPPS) dari Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Pada tahun 2001 penulis diangkat sebagai PNS (dosen) pada Fakultas Pendidikan MIPA Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Gorontalo (sekarang Universitas Negeri Gorontalo). Tahun 2002 dan 2006 penulis pernah menjadi ketua Program Studi Diploma 3 Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Gorontalo. Berbagai pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan kompetensi dosen pernah penulis ikuti, antara lain pelatihan kompetensi dosen pertanian di Akademi Pertanian Yogyakarta tahun 2002. Sampai dengan saat ini selain dosen tetap pada Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, sejak tahun 2008 penulis tercatat sebagai salah satu dosen luar biasa pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

xi

Halaman

DAFTAR TABEL ... xiv

DAFTAR GAMBAR ... xv

DAFTAR LAMPIRAN ... xvi

PENDAHULUAN ... 1 Latar Belakang ... 1 Masalah Penelitian ... 4 Tujuan Penelitian ... 5 Kegunaan Penelitian ... 6 Definisi Istilah ... 7 TINJAUAN PUSTAKA ... 14 Pengertian Kinerja ... 14 Penilaian Kinerja ... 15

Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja ... 19

Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Kinerja Individu ... 21

Kinerja Penyuluh Pertanian ... 24

Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Kinerja Penyuluh Pertanian .... 28

Karakteristik Penyuluh Pertanian ... 28

Kompetensi Penyuluh Pertanian ... 30

Motivasi Penyuluh Pertanian ... 36

Kemandirian Penyuluh Pertanian ... 42

Hubungan Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Kinerja Penyuluh Pertanian ... 47

Karakteristik Penyuluh Pertanian ... 47

Kompetensi Penyuluh Pertanian ... 53

Motivasi Penyuluh Pertanian ... 54

Kemandirian Penyuluh Pertanian ... 55

Peran Penyuluh Pertanian pada Kegiatan Petani Jagung ... 56

Perilaku Petani ... 57

Hubungan Kinerja Penyuluh dengan Perilaku Petani ... 58

Konsep Usahatani ... 59

KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS ... 62

Kerangka Berpikir ... 62

xii

Populasi ... 73

Sampel ... 73

Data dan Instrumentasi ... 74

Data ... 74 Instrument ... 75 Validitas Instrumen ... 76 Reliabilitas Instrumen ... 76 Pengumpulan Data ... 77 Analisis Data ... 77

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 79

Hasil Penelitian ... 79

Kinerja Penyuluh Pertanian ... 79

Pengaruh Karakteristik, Kompetensi, Motivasi dan Kemandirian Penyuluh pada Kinerja Penyuluh Pertanian dalam Pengembangan Usahatani Jagung ... 85

Pengaruh Karakteristik, Kompetensi, Motivasi, Kemandirian dan Kinerja Penyuluh Pertanian pada Perilaku Petani Jagung ... 86

Hubungan antar Peubah Karakteristik, Kompetensi, Motivasi dan Kemandirian Penyuluh Pertanian ... 87

Pengaruh Kinerja Penyuluh Pertanian pada Perubahan Perilaku Petani Jagung ... 89

Pembahasan ... 90

Pengaruh Karakteristik pada Kinerja Penyuluh Pertanian ... 90

Pengaruh Kompetensi pada Kinerja Penyuluh Pertanian ... 93

Pengaruh Motivasi pada Kinerja Penyuluh Pertanian ... 95

Pengaruh Kemandirian pada Kinerja Penyuluh Pertanian ... 98

Pengaruh Karakteristik, Kompetensi, Motivasi dan Kemandirian pada Kinerja penyuluh pertanian ... 100

Pengaruh Karakteristik, Kompetensi, Motivasi, Kemandirian dan Kinerja Penyuluh Pertanian pada Perubahan Perilaku Petani ... 104

Hubungan antar Peubah yang Berpengaruh pada Kinerja Penyuluh Pertanian ... 106

xiii

DAFTAR PUSTAKA ... 109 LAMPIRAN ... 119

xiv

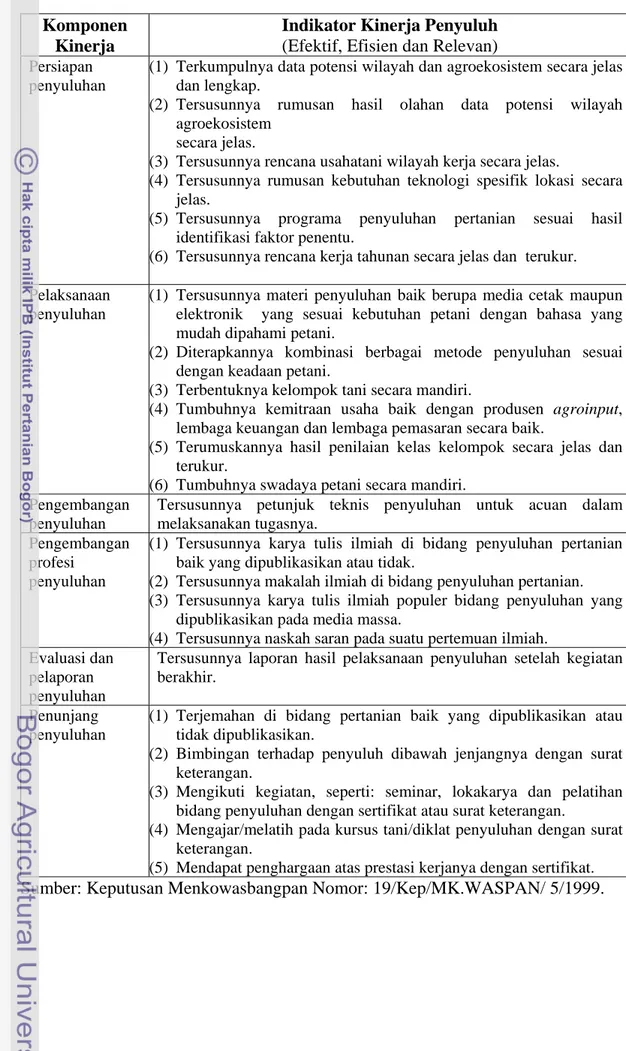

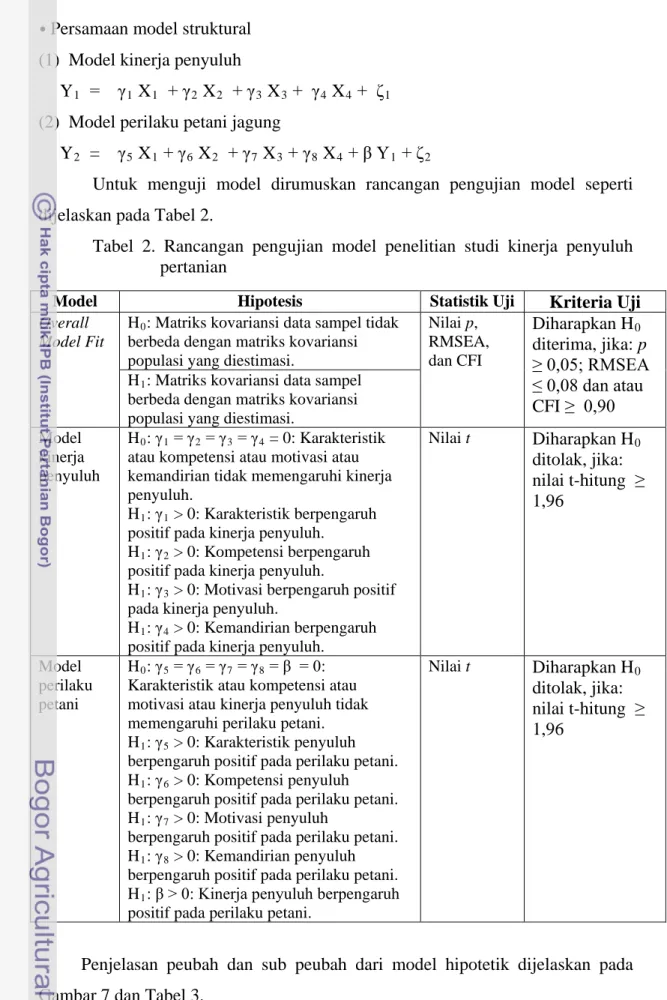

1. Komponen dan indikator kinerja penyuluh pertanian ... 27 2. Rancangan pengujian model penelitian studi kinerja penyuluh ... 70

pertanian

3. Peubah dan sub peubah model persamaan struktural ... 72 4. Ukuran populasi penyuluh pertanian di Provinsi Gorontalo ... 73 5. Ukuran sampel penyuluh pertanian tiap kabupaten/kota ... 74 6. Dekomposisi pengaruh antar peubah/sub peubah model kinerja

penyuluh pertanian ... 84 7. Koefisien dan t-hitung pengaruh peubah karakteristik, kompetensi,

motivasi dan kemandirian pada kinerja penyuluh pertanian ... 85 8. Koefisien dan t-hitung pengaruh peubah karakteristik, kompetensi,

motivasi, kemandirian dan kinerja penyuluh pertanian

pada perilaku petani ... 86 9. Arah, koefisien dan t-hitung hubungan peubah karakteristik,

kompetensi, motivasi dan kemandirian penyuluh pertanian ... 88 10. Koefisien dan t-hitung pengaruh peubah kinerja penyuluh pertanian

xv

1. Hubungan kinerja dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya ... 22

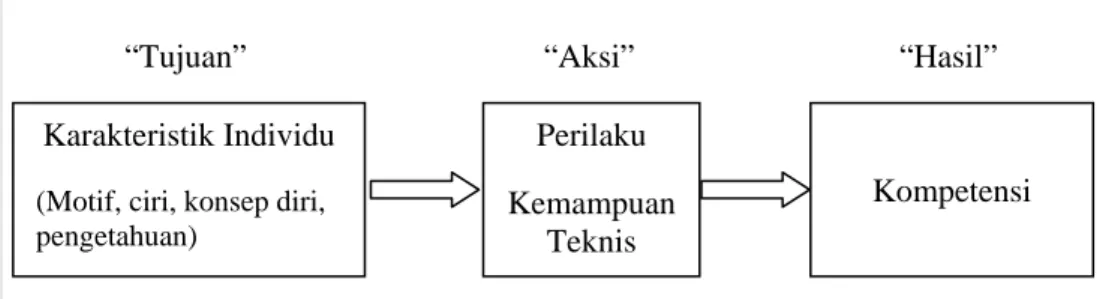

2. Hubungan karakteristik individu dengan kompetensi ... 31

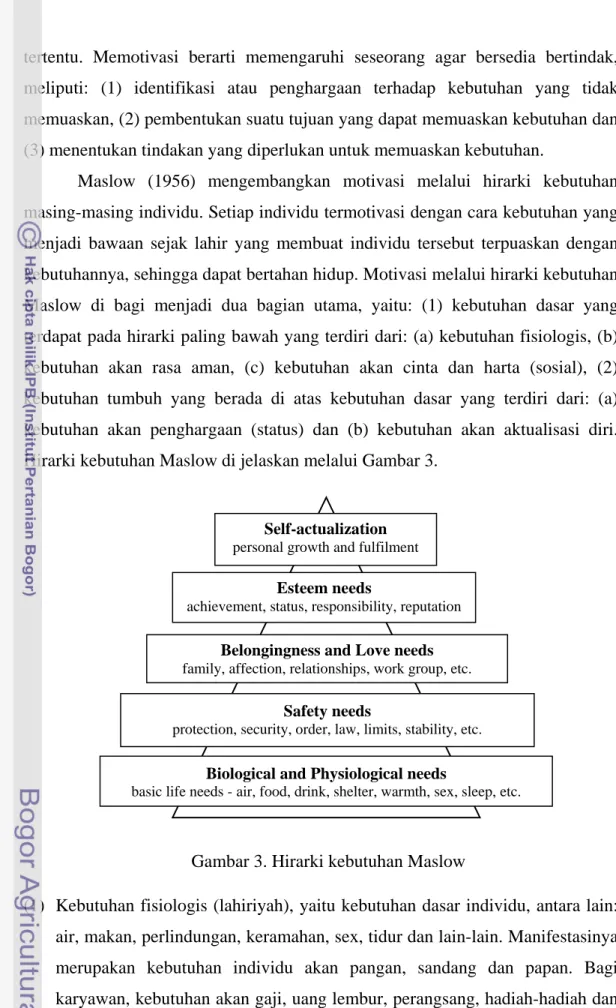

3. Hirarki kebutuhan Maslow ... 37

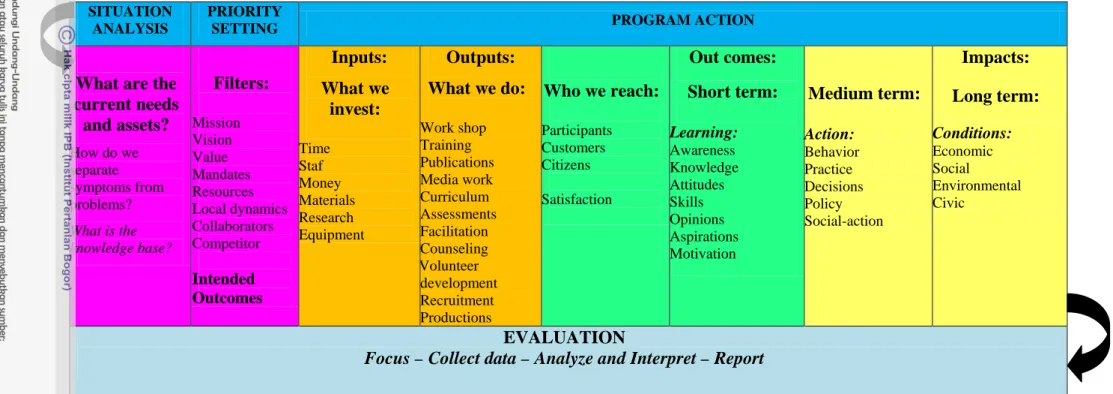

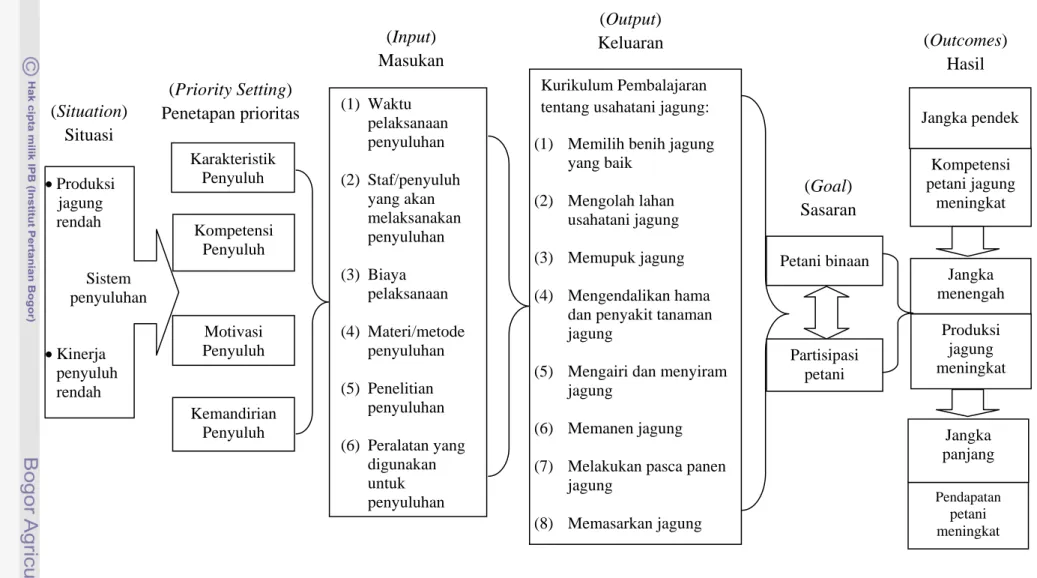

4. Program development using the Logic Model ... 64

5. Pengembangan usahatani jagung dengan pendekatan model logika ... 65

6. Alur hubungan antar peubah penelitian ... 66

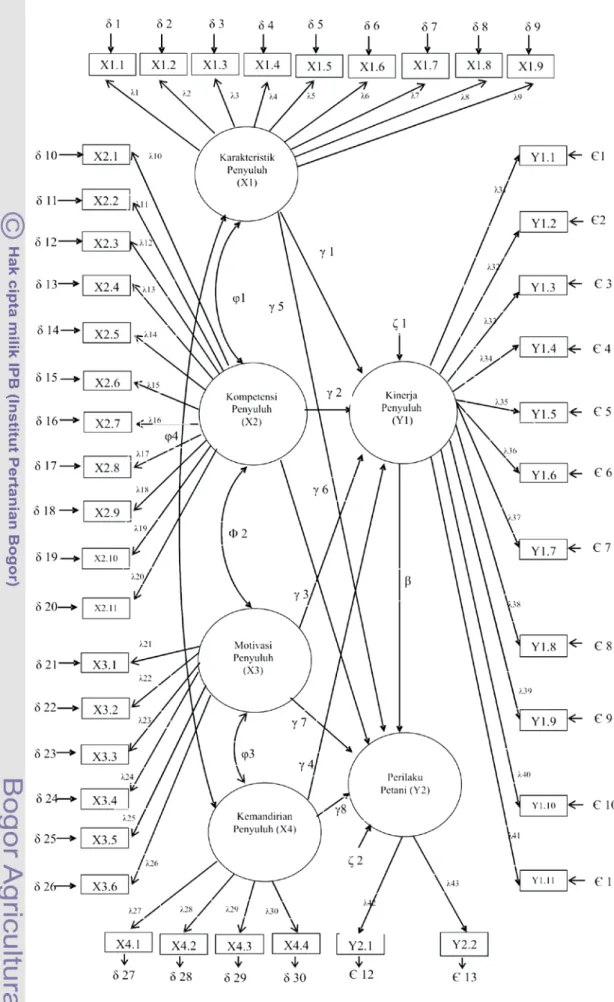

7. Kerangka hipotetik model struktural peubah penelitian ... 71

8. Estimasi seluruh parameter model struktural kinerja penyuluh pertanian ... 79

9. Estimasi parameter model struktural kinerja penyuluh pertanian ... 81

10. Statistik t-hitung parameter model struktural kinerja penyuluh Pertanian ... 82

xvi

1. Rumus syntax seluruh peubah penelitian dengan lisrel 8.30 ... 120

2. Output lisrel parameter model struktural kinerja penyuluh pertanian ... 121

3. Fungsi produksi pada usahatani jagung sebelum adanya kompetensi dan partisipasi petani ... 134

4. Fungsi produksi pada usahatani jagung sesudah adanya kompetensi dan partisipasi petani ... 136

5. Kuesioner penelitian untuk penyuluh pertanian ... 138

6. Kuesioner penelitian untuk petani binaan ... 176

Penguji Luar Komisi pada Ujian Tertutup: (1) Dr. Ir. Basita Ginting Sugihen, MA

(Dosen Program Mayor Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor)

(2) Dr. Ir. Lukman Effendy, M.Si

(Dosen Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor)

Penguji Luar Komisi pada Ujian Terbuka: (1) Dr. Ir. H. Teddy Rachmat Muliady, MM

(Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Multimedia, Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian-PPMKP-BPSDMP Kementrian Pertanian)

(2) Dr. Ir. Sugiyanta, M.Si

(Dosen Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor)

PENDAHULUAN

Latar BelakangOtonomi daerah telah membawa perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia dari sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan ini berdampak pada pembangunan. Kini pembangunan daerah bertumpu pada kemampuan sendiri untuk memperoleh pendapatan asli daerah (PAD). PAD tersebut diperoleh dari berbagai sumber seperti pajak, restribusi dan lain-lain. Di banyak daerah, pertanian masih menjadi prime mover untuk meningkatkan produktivitas usahatani dan pendapatan masyarakat. Pembangunan pertanian membutuhkan penyuluh untuk mendidik petani agar mengadopsi teknologi pertanian dalam meningkatkan produktivitas usahatani mereka. Dengan cara ini penyuluh membantu pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam hubungan ini evaluasi kinerja penyuluh sebagai suatu bentuk akuntabilitas kepada penyedia dana publik dan pembuat kebijakan pembangunan daerah maupun nasional diperlukan. Kedua pengambil kebijakan utama tersebut harus selalu diyakinkan bahwa penyuluh telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah.

Kinerja penyuluh yang baik perlu untuk meyakinkan pembuat kebijakan dan anggaran pembangunan agar tetap mengalokasikan cukup dana untuk membiayai penyuluhan dalam menunjang pembangunan daerah. Penyuluh pertanian harus berusaha mengembangkan program penyuluhan yang sesuai dengan potensi daerah dan permintaan pasar untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat. Kinerja penyuluh pertanian yang baik berdampak pada perbaikan kinerja petani dalam meningkatkan produksi usahatani. Kinerja penyuluh ini terarah pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh petani dalam melaksanakan usahatani.

Informasi tentang kinerja penyuluh perlu juga untuk memertahankan motivasi kerja penyuluh. Penyuluh yang fokus pada prestasi kerja mereka akan berusaha untuk tidak sekedar mempertahankan prestasi tersebut, akan tetapi untuk lebih meningkatkan capaian-capaian yang telah diraih.

Prestasi kerja penyuluh yang baik juga berguna bagi supervisor penyuluh, antara lain untuk mempromosikan para penyuluh itu kejenjang yang lebih tinggi, gaji yang lebih besar dan tanggungjawab/wewenang yang lebih luas.

Informasi yang diperoleh dari evaluasi kinerja penyuluh itu dapat juga menunjukkan kelemahan yang masih ada dalam diri penyuluh pada berbagai aspek. Dalam hubungan ini supervisor dapat memotivasi penyuluh untuk memperbaiki diri mereka, apakah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang spesifik penyuluhan, pelatihan teknik pertanian, studi mandiri atau melanjutkan pendidikan formal kejenjang yang lebih tinggi.

Selain itu evaluasi kinerja penyuluh pertanian dapat menunjukkan kompetensi penyuluh dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh petani, baik teknologi budidaya, harga, akses pasar dan permodalan maupun kebijakan pembangunan pertanian di wilayah kerja penyuluh. Dalam hubungan ini penyuluh harus memiliki kemampuan menyusun rencana pembelajaran yang akan diimplementasikan melalui metode dan media pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan jumlah kebutuhan masyarakat.

Penyuluh pertanian mempunyai tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan untuk mencapai kinerja yang baik. Penyuluh yang berkinerja baik dapat memosisikan dirinya sebagai motivator, edukator, fasilitator dan dinamisator yang berdampak pada perubahan perilaku petani dalam berusahatani. Untuk itu penyuluh harus memiliki berbagai kemampuan, antara lain: kemampuan berkomunikasi, berpengetahuan luas, bersikap mandiri dan mampu menempatkan dirinya sesuai dengan karakteristik petani. Kinerja penyuluh ini diharapkan menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan penyedia dana publik untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi penyuluh dalam membantu pemerintah daerah meningkatkan PAD.

Pembangunan pertanian di Provinsi Gorontalo ditetapkan melalui Program Agropolitan Berbasis Jagung yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan pendapatan asli daerah (PAD). Produksi jagung Gorontalo melalui Program Agropolitan sampai tahun 2009 berdasarkan data dari BPS Gorontalo (2010) mencapai 800.000 ton pipilan kering, dengan tingkat produktivitas rata-rata 0,49 kuintal/ha. Program Agropolitan jagung merupakan program pemerintah

daerah yang mengarah pada pengembangan sistem agribisnis yang berkelanjutan. Hal ini membutuhkan dukungan penyuluh untuk menyebarluaskan program agropolitan sampai ke tingkat petani.

Penyuluh pertanian harus berusaha mengembangkan program agropolitan melalui sistem pembelajaran yang mengarah pada peningkatan produktivitas usahatani jagung dan pelestarian ekosistem pertanian secara berkelanjutan. Pembudidayaan jagung dan penggunaan pupuk kimia serta pestisida secara besar-besaran oleh petani akan berdampak pada menurunnya kesuburan tanah. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang akan mengakibatkan erosi di Provinsi Gorontalo.

Manfaat yang diperoleh dengan diketahuinya kinerja penyuluh pertanian, antara lain: (1) tersusunnya program penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan petani, (2) tersusunnya rencana kerja penyuluhan pertanian di wilayah kerja masing-masing, (3) terdiseminasinya informasi teknologi pertanian secara merata sesuai dengan kebutuhan petani, (4) terwujudnya kemitraan usaha antara petani dan pengusaha yang saling menguntungkan dan (5) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani di masing-masing wilayah.

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa, kinerja penyuluh pertanian perlu diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan pertanian. Aktivitas penyuluhan harus diawali dengan penyusunan program, memandu dan memfasilitasi petani melakukan indentifikasi dan analisis wilayah, merumuskan rencana aksi, melaksanakan program aksi dan mengakhirinya dengan mengevaluasi pelaksanaan program penyuluhan. Proses tersebut menuntut kinerja penyuluh pertanian yang baik sebagai manifestasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Penyuluh Pertanian dan Dampaknya pada Perilaku Petani Jagung di Provinsi Gorontalo,” perlu dilakukan. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan kinerja penyuluh pertanian secara berkelanjutan yang akhirnya akan berdampak pada perubahan perilaku petani dalam meningkatkan produktivitas usahatani jagung.

Masalah Penelitian

Peningkatan kinerja penyuluh pertanian, mutlak ditingkatkan ke arah profesi yang mandiri dengan jatidiri penyuluhan yang profesional. Untuk itu diperlukan peran dan posisi penyuluh pertanian sebagai penyedia jasa pendidikan, konsultan agribisnis, mediator pedesaan, pemberdaya dan pembela petani. Penyuluh pertanian dalam merencanakan program penyuluhan harus berusaha melibatkan petani dan mampu menganalisis potensi wilayah untuk merumuskan tujuan penyuluhan sesuai dengan keinginan petani. Perencanaan program penyuluhan yang tidak memperhatikan kebutuhan dan keinginan petani akan berdampak pada proses pembelajaran yang tidak optimal, sehingga petani hanya menjadi obyek yang harus mengikuti kemauan penyuluh.

Kinerja penyuluh pertanian yang baik, mengharapkan penyuluh pertanian yang memiliki peran strategis, yaitu menjadi moderator dan fasilitator antara pemerintah, swasta, petani dan masyarakat. Penyuluh pertanian diharapkan mampu berkontribusi positif dalam pembangunan nasional, perekonomian nasional yang berdayasaing dalam kancah perdagangan internasional dan mewujudkan kemampuan daerah untuk mengelola pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

Kenyataannya, tidaklah mudah untuk mencapai kinerja penyuluh yang baik. Kendala dalam menghasilkan kinerja penyuluh pertanian yang baik, berkaitan erat dengan perubahan-perubahan, seperti: kebijakan pemerintah, perekonomian global, masalah sosial dan kultur masyarakat. Selain itu keadaan internal penyuluh pertanian, seperti: karakteristik individu, kompetensi, motivasi dan kemandirian dapat menyebabkan kinerja penyuluh menjadi rendah. Kinerja penyuluh yang tidak dikelola dengan baik, akan berdampak pada keadaan petani yang tidak kreatif, inovatif, takut mengambil resiko dan tidak mandiri. Petani mengembangkan usahatani tanpa adanya bantuan teknologi pertanian yang spesifik lokasi dan bimbingan pengelolaan usahatani yang baik sesuai perkembangan pasar dan permintaan masyarakat. Pada saat ini kinerja penyuluh pertanian masih rendah, karena tidak memiliki kompetensi, motivasi dan kemandirian dalam mengubah perilaku petani.

Uraian di atas, menimbulkan suatu pertanyaan tentang tingkat kinerja penyuluh pertanian saat ini di Provinsi Gorontalo dan apa dampak kinerja penyuluh tersebut pada perilaku petani jagung di Provinsi Gorontalo? Secara khusus masalah penelitian ini ialah sebagai berikut:

(1) Faktor-faktor internal apa yang berpengaruh pada kinerja penyuluh pertanian dalam pengembangan usahatani jagung di Provinsi Gorontalo?

(2) Berapa besar pengaruh faktor-faktor internal dan kinerja penyuluh pertanian pada perilaku petani dalam berusahatani jagung di Provinsi Gorontalo?

(3) Bagaimana derajat hubungan faktor-faktor internal yang berpengaruh pada kinerja penyuluh pertanian dalam pengembangan usahatani jagung di Provinsi Gorontalo?

(4) Berapa besar dampak kinerja penyuluh pertanian pada perubahan perilaku petani jagung di Provinsi Gorontalo?

Tujuan Penelitian

Kinerja penyuluh pertanian yang baik tidak hanya berdampak pada perilaku petani jagung, melainkan juga pada peningkatan produktivitas usahatani jagung yang akhirnya akan memperbaiki pendapatan dan kesejahteraan petani.

Keberhasilan penyuluh pertanian dalam melaksanakan perannya untuk meningkatkan kompetensi dan partisipasi petani berhubungan erat dengan faktor-faktor internal penyuluh, seperti: karakteristik individu, kompetensi, motivasi dan kemandirian penyuluh. Faktor-faktor tersebut dapat mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung pada kinerja penyuluh pertanian maupun perubahan perilaku petani jagung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penelitian ini bertujuan untuk:

(1) Mengidentifikasi faktor-faktor internal yang dapat meningkatkan kinerja penyuluh pertanian dalam mengembangkan usahatani jagung di Provinsi Gorontalo.

(2) Mengaji pengaruh faktor-faktor internal dan kinerja penyuluh pertanian pada perilaku petani dalam berusahatani jagung di Provinsi Gorontalo.

(3) Mengaji derajat hubungan faktor-faktor internal yang dapat meningkatkan kinerja penyuluh pertanian dalam mengembangkan usahatani jagung di Provinsi Gorontalo.

(4) Mengaji dampak kinerja penyuluh pertanian pada perubahan perilaku petani jagung di Provinsi Gorontalo.

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah untuk pengembangan ilmu penyuluhan pembangunan terutama mengenai karakteristik, kompetensi, motivasi, kemandirian dan kinerja penyuluh pertanian sebagai salah satu upaya dalam memotivasi penyuluh pertanian untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai agen pembaruan dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang bermanfaat pada peningkatan kesejahteraan petani. Beberapa butir penting kegunaan penelitian ini antara lain:

(1) Bermanfaat bagi lembaga penyuluhan dalam merumuskan kebijakan tentang tugas pokok dan fungsi penyuluh pertanian.

(2) Dapat memberikan kontribusi kebaruan pada bidang pengembangan sumberdaya manusia khususnya penyuluh pertanian yang mempunyai tugas fungsional di lapangan dalam memberikan informasi ilmiah yang efektif dan efisien, baik dalam bentuk informasi teknis maupun manajemen usahatani. (3) Dapat dijadikan dasar kebijakan dalam peningkatan dan pembinaan karir

penyuluh pertanian, serta menjadi pedoman dalam sistem rekrutmen penyuluh pertanian oleh pemerintah pusat dan daerah.

(4) Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu penyuluhan pembangunan untuk kepentingan masyarakat.

(5) Sebagai kontribusi bagi calon peneliti untuk mengembangkan model peningkatan kinerja penyuluh dalam mewujudkan program pembangunan pertanian secara berkelanjutan.

Definisi Istilah

Untuk menjelaskan makna peubah-peubah yang diamati dalam penelitian ini perlu dibuat operasional tentang peubah-peubah tersebut.

(1) Karakteristik adalah peubah tentang individu seorang penyuluh yang mendasari tingkah lakunya dalam melaksanakan tugas. Peubah-peubah tersebut meliputi:

(1.1) Umur ialah usia penyuluh sejak dilahirkan sampai ulang tahun terdekat pada saat penelitian ini dilaksanakan.

(1.2) Pendidikan formal, yaitu tahun mengikuti pendidikan formal dari SD sampai perguruan tinggi. Diukur dari jumlah tahun mengikuti pendidikan formal sampai saat penelitian dilaksanakan.

(1.3) Pelatihan fungsional, yaitu pelatihan yang berhubungan dengan metodologi penyuluhan. Diukur berdasarkan jumlah pelatihan fungsional yang pernah diikuti dalam kurun waktu satu tahun terakhir. (1.4) Pelatihan teknis, yaitu pelatihan budidaya dari penanaman sampai pasca

panen. Diukur berdasarkan jumlah pelatihan teknis yang pernah diikuti dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

(1.5) Masa kerja, yaitu jumlah waktu (bulan atau tahun) yang sudah dialami oleh penyuluh untuk melaksanakan tugas dan perannya sebagai penyuluh pertanian. Diukur berdasarkan lamanya seseorang bekerja (berprofesi) sebagai penyuluh pertanian hingga saat penelitian dilaksanakan.

(1.6) Wilayah tugas, yaitu letak topografi wilayah penyuluh pertanian bertugas. Diukur berdasarkan ketinggian tempat di atas permukaan laut. (1.7) Cakupan wilayah kerja, yaitu luas wilayah administrasi yang menjadi

wilayah kerja penyuluh pertanian. Diukur berdasarkan jumlah desa yang menjadi wilayah kerja.

(1.8) Jumlah petani binaan, yaitu jumlah petani jagung yang dibina pada hamparan wilayah kerja penyuluh pertanian. Diukur berdasarkan jumlah petani yang dilayani oleh penyuluh.

(1.9) Frekwensi interaksi dengan petani, yaitu banyaknya pertemuan dengan petani atau kelompok tani dalam rangka penyuluhan pada satu musim

tanam. Diukur berdasarkan banyaknya jumlah pertemuan dengan petani.

(2) Kompetensi adalah jumlah skor kemampuan yang harus dimiliki penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang terdiri dari sebelas aspek kemampuan, yaitu:

(2.1) Kemampuan melakukan aksi sosial. Diukur berdasarkan: (1) skor kemampuan menganalisis komunitas, (2) skor kemampuan menetapkan prioritas masalah, (3) skor kemampuan merancang kegiatan aksi, (4) skor kemampuan melaksanakan aksi dan (5) skor tingkat kemampuan mengevaluasi kegiatan aksi.

(2.2) Kemampuan mengapresiasi keragaman budaya. Diukur berdasarkan: (1) skor kemampuan memahami keragaman nilai-nilai sosial masyarakat tani, (2) skor kemampuan memahami keragaman adat-istiadat dan (3) skor kemampuan memahami keragaman etika dan moral.

(2.3) Kemampuan merencanakan program penyuluhan. Diukur berdasarkan: (1) skor kemampuan mengumpulkan data sumberdaya dan potensi wilayah kerja, (2) skor kemampuan merumuskan tujuan program penyuluhan, (3) skor kemampuan menetapkan masalah, (4) skor kemampuan menetapkan cara mencapai tujuan, (5) skor kemampuan melaksanakan penyuluhan dan (6) skor kemampuan mengevaluasi kegiatan penyuluhan.

(2.4) Kemampuan memanfaatkan sumberdaya lokal sesuai kebutuhan petani. Diukur berdasarkan (1) skor kemampuan mengidentifikasi sumberdaya yang tersedia dan (2) skor kemampuan mengidentifikasi kebutuhan petani.

(2.5) Kemampuan mengelola informasi penyuluhan. Diukur berdasarkan: (1) skor kemampuan membuat media penyuluhan, (2) skor kemampuan menggunakan komputer untuk mencari dan menyampaikan informasi dan (3) skor kemampuan menggunakan metode belajar.

(2.6) Kemampuan membangun hubungan interpersonal. Diukur berdasarkan: (1) skor kemampuan membangun kemitraan usaha dan (2) skor kemampuan membangun jejaring usaha.

(2.7) Kemampuan menyelenggarakan penyuluhan. Diukur berdasarkan: (1) skor kemampuan menerapkan falsafah penyuluhan, (2) skor kemampuan menerapkan prinsip penyuluhan dan (3) skor kemampuan menerapkan etika penyuluhan.

(2.8) Kemampuan kepemimpinan. Diukur berdasarkan: (1) skor kemampuan menerapkan gaya kepemimpinan, (2) skor kemampuan keterampilan memimpin dan (3) skor kemampuan menumbuhkembangkan kelompok tani.

(2.9) Kemampuan manajemen organisasi. Diukur berdasarkan (1) skor kemampuan mengidentifikasi peran dan fungsi Deptan dan Pemda pada penyuluhan pertanian, (2) skor kemampuan mengidentifikasi peluang pengembangan diri dan (3) skor kemampuan mengidentifikasi peluang pengembangan karier.

(2.10) Kemampuan profesionalisme penyuluh. Diukur berdasarkan (1) skor kemampuan menumbuhkan komitmen pada etos kerja, (2) skor kemampuan menumbuhkan komitmen pendidikan berkelanjutan (3) skor kemampuan memahami visi, misi dan tujuan penyuluhan dan (4) skor kemampuan melakukan kerjasama dengan peneliti.

(2.11) Kemampuan bidang keahlian teknis. Diukur berdasarkan (1) skor kemampuan mengenal benih, pupuk dan pestisida, (2) skor kemampuan mengolah lahan jagung, (3) skor kemampuan menanam jagung, (4) skor tingkat kemampuan memelihara tanaman jagung, (5) skor kemampuan memanen jagung, (6) skor tingkat kemampuan menyimpan hasil panen jagung, (7) skor kemampuan memasarkan hasil dan (8) skor kemampuan mengakses pada lembaga permodalan, pemasaran dan dinas pertanian. (3) Motivasi adalah jumlah skor yang diperoleh dari penyuluh pertanian, yang

menggambarkan faktor pendorong penyuluh pertanian untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kemampuan dirinya, yang terdiri dari:

(3.1) Pengembangan potensi diri. Diukur berdasarkan skor harapan atau keinginan penyuluh pertanian dalam rangka meningkatkan kualitas diri (mengikuti pendidikan formal, pelatihan, uji coba lapang teknologi spesifik lokasi dan lain-lain) untuk menjadi lebih baik.

(3.2) Pengakuan dari petani binaan. Diukur berdasarkan skor harapan atau keinginan penyuluh menjadi tumpuan petani berkonsultasi mencari solusi, dihargai keberadaannya dan mendapat respons yang baik dari petani.

(3.3) Penghasilan. Diukur berdasarkan skor harapan atau keinginan penyuluh dapat memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga.

(3.4) Kebutuhan untuk berprestasi (Need for Achievement). Diukur berdasarkan (1) skor keinginan akan berprestasi, (2) skor keinginan untuk berkompetisi dan (3) skor ketidaktergantungan terhadap gaji atau imbalan.

(3.5) Kebutuhan untuk berafiliasi (Need for Affiliation). Diukur berdasarkan (1) skor keinginan untuk diterima orang lain di lingkungan penyuluh tinggal dan bekerja, (2) skor keinginan untuk dihormati, (3) skor keinginan untuk maju dan tidak gagal dan (4) skor tingkat keinginan untuk ikutserta (berpartisipasi).

(3.6) Kebutuhan akan kekuasaan (Need for Power). Diukur berdasarkan (1) skor keinginan untuk menduduki jabatan penting dan (2) skor keinginan untuk bersaing dalam mendapatkan pengaruh.

(4) Kemandirian adalah jumlah skor yang menunjukkan kecenderungan dari seorang penyuluh pertanian menggunakan kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggungjawabnya, yang terdiri dari:

(4.1) Kemandirian intelektual. Diukur berdasarkan: (1) skor kemandirian merencanakan usahatani, (2) kemandirian menentukan lahan budidaya, (3) skor kemandirian menentukan cara berproduksi, (4) skor kemandirian menentukan keputusan pemecahan masalah petani dan (f) skor kemandirian menentukan pasar untuk pemasaran hasil usahatani. (4.2) Kemandirian sosial. Diukur berdasarkan: (1) skor kemandirian menjaga

petani jagung, (3) skor kemandirian menjaga hubungan dengan kelompok tani di luar petani jagung, (4) skor kemandirian menjalin hubungan dengan kelompok pemimpin dan (5) skor kemandirian mengembangkan strategi adaptasi.

(4.3) Kemandirian emosional. Diukur berdasarkan: (1) skor melepas ketergantungan dari otoritas keluarga, (2) skor melepas ketergantungan dari ikatan patron-klien, (3) skor melepas ketergantungan dari ritual kepercayaan lokal, (4) skor melepas ketergantungan dari sifat fatalistik dan (f) skor mengatasi kemungkinan adanya konflik dengan mengembangkan budaya kerjasama.

(4.4) Kemandirian ekonomi. Diukur berdasarkan: (1) skor kemandirian menggunakan aset yang berguna untuk biaya produksi usahatani, (2) skor kemandirian memanfaatkan biaya produksi usahatani, (3) skor kemandirian melakukan diversifikasi usahatani, (4) skor kemandirian memanfaatkan pendapatan usahatani dan (5) skor kemandirian gemar menabung.

(5) Kinerja penyuluh adalah jumlah skor pada hasil kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, yang terdiri dari:

(5.1) Melaksanakan aksi sosial. Diukur berdasarkan: (1) skor hasil analisis komunitas, (2) skor hasil penetapan masalah, (3) skor hasil rancangan kegiatan, (4) skor hasil pelaksanaan dan (5) hasil evaluasi kegiatan. (5.2) Mengapresiasi keragaman budaya. Diukur berdasarkan: (1) skor materi

penyuluhan yang sesuai dengan kearifan lokal dan (2) skor media penyuluhan yang sesuai dengan kearifan lokal.

(5.3) Merencanakan program penyuluhan. Diukur berdasarkan: (1) skor hasil pengumpulan data sumberdaya dan potensi wilayah kerja, (2) skor rumusan tujuan program penyuluhan, (3) skor hasil penetapan masalah, (4) skor cara mencapai tujuan, (5) skor hasil pelaksanaan penyuluhan dan (6) skor hasil evaluasi kegiatan penyuluhan.

(5.4) Memanfaatkan sumberdaya lokal sesuai dengan kebutuhan petani. Diukur berdasarkan (1) skor hasil identifikasi sumberdaya yang tersedia dan (2) skor hasil identifikasi kebutuhan petani.

(5.5) Mengelola informasi penyuluhan. Diukur berdasarkan: (1) skor hasil pembuatan media penyuluhan, (2) skor hasil penggunaan komputer untuk mencari dan menyampaikan informasi dan (3) skor hasil penggunaan metode belajar.

(5.6) Membangun hubungan interpersonal. Diukur berdasarkan: (1) skor membangun kemitraan usaha dan (2) skor membangun jejaring usaha. (5.7) Menyelenggarakan penyuluhan. Diukur berdasarkan: (1) skor hasil

penerapan falsafah penyuluhan, (2) skor hasil penerapan prinsip penyuluhan dan (3) skor hasil penerapan etika penyuluhan.

(5.8) Menerapkan kepemimpinan. Diukur berdasarkan: (1) skor hasil penerapan gaya kepemimpinan, (2) skor hasil penerapan keterampilan memimpin dan (3) skor hasil menumbuhkembangkan kelompok tani. (5.9) Manajemen organisasi. Diukur berdasarkan: (1) skor hasil identifikasi

peran dan fungsi Deptan dan Pemda, (2) skor hasil identifikasi peluang pengembangan diri dan (3) skor hasil identifikasi peluang karir.

(5.10) Mengembangkan profesionalisme penyuluhan. Diukur berdasarkan: (1) skor hasil penumbuhan komitmen pada etos kerja, (2) skor hasil penumbuhan komitmen pendidikan berkelanjutan, (3) skor hasil pemahaman visi, misi dan tujuan penyuluhan dan (4) skor hasil melakukan kerjasama dengan peneliti.

(5.11) Menerapkan bidang keahlian teknis. Diukur berdasarkan: (1) skor hasil pengenalan benih, pupuk dan pestisida, (2) skor hasil pengolahan lahan jagung, (3) skor hasil penanaman jagung, (4) skor hasil pemeliharaan jagung, (5) skor hasil panen jagung, (6) skor hasil pasca panen jagung, (7) skor pemasaran hasil dan (8) skor hasil akses pada lembaga permodalan, pemasaran dan dinas pertanian.

(6) Perilaku petani adalah jumlah skor kemampun petani berusahatani jagung dan berpartisipasi dalam kelompok tani, yang terdiri dari:

(6.1) Kompetensi petani pada budidaya jagung. Diukur berdasarkan tingkat kemampuan petani: (1) skor memilih benih jagung yang baik, (2) skor menggunakan pupuk, (3) skor menggunakan pestisida, (4) skor mengolah lahan, (5) skor menanam jagung, (6) skor memelihara

tanaman jagung, (7) skor memanen jagung (8) skor melakukan pasca panen jagung, (9) skor mengidentifikasi masalah usahatani, (10) skor mencari solusi penyelesaian masalah, (11) skor melaksanakan kegiatan pemecahan masalah usahatani, (12) skor mengembangkan kemitraan usaha.

(6.2) Partisipasi petani dalam kelompok tani. Diukur berdasarkan: (1) skor aktif berpartisipasi membayar iuran anggota, (2) skor partisipasi hadir saat pertemuan dan (3) skor partisipasi dalam memberikan sumbangan pemikiran.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian KinerjaKinerja (performance) adalah hasil kerja atau prestasi kerja seseorang dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Yuchtman dan Seashore (1967) mendefinisikan kinerja sebagai kemampuan suatu organisasi yang memanfaatkan lingkungannya untuk mengakses sumber-sumber daya yang terbatas. Lebih lanjut Yuchtman dan Seashore menjelaskan kinerja adalah sebuah pengukuran yang mencakup persepsi dari berbagai stakeholder dalam organisasi. Pengukuran tersebut mencakup keberhasilan pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Gruneberg (1979) menyatakan bahwa, kinerja merupakan perilaku yang diperagakan secara aktual oleh individu sebagai respons pada pekerjaan yang diberikan kepadanya yang dilihat atas dasar hasil kerja, derajat kerja dan kualitas kerja.

Bernardin dan Russel (1993) mendefinisikan kinerja sebagai catatan hasil kerja individu yang diperoleh melalui fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan individu selama periode waktu tertentu.Cardy et al.,(1995) menjelaskan bahwa, kinerja dipandang sebagai bagian dari fungsi sistem kerja dari karakateristik seorang pekerja (karyawan), karena karakteristik pekerja diasumsikan memiliki pengaruh besar terhadap kinerja hal ini didasari pada perbedaan-perbedaan individu dalam melaksanakan pekerjaan sehingga memengaruhi kinerja. Gibson (1996) memahami kinerja adalah hasil kerja yang diinginkan dari perilaku dan kinerja individu yang merupakan dasar dari kinerja organisasi. Mangkunegara (2001) menjelaskan bahwa, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Yuchtman dan Seashore (1967) dan Gruneberg (1979), kinerja merupakan suatu kemampuan atau keberhasilan kerja individu dalam suatu organisasi sesuai dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya untuk mencapai tujuan organisasi. Yuchtman dan Seashore (1967) lebih menekankan pada persepsi pekerjaan berbagai stakeholder dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Persepsi individu inilah yang diukur atau dinilai oleh pimpinan organisasi. Misalnya persepsi tentang perencanaan dan implementasi program

kerja. Gruneberg (1979) menekankan respons individu pada pekerjaan. Kinerja merupakan perilaku yang diperagakan oleh individu tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi yang ditentukan oleh hasil kerja, derajat kerja dan kualitas kerja.

Menurut Bernardin dan Russel (1993) dan Cardy et al.,(1995) kinerja adalah hasil kerja yang merupakan fungsi dari sistem kerja. Kinerja dipengaruhi oleh karakteristik individu pada periode waktu tertentu. Bernardin dan Russel (1993) lebih mengarah pada fungsi-fungsi pekerjaan dalam suatu organisasi, seperti: kegiatan belajar-mengajar, kegiatan penyuluhan, kegiatan pemasaran dan lain-lain, sedangkan Cardy et al.,(1995) lebih mengarah kepada sistem kerja seorang pekerja (karyawan) yang dipengaruhi oleh karakteristiknya.

Gibson (1996) dan Mangkunegara (2001) memiliki pemahaman yang sama tentang kinerja. Kinerja adalah hasil kerja yang diinginkan oleh organisasi dari individu untuk mencapai tujuan organisasi. Gibson (1996) lebih menekankan pada perilaku dan kinerja individu dalam organisasi, misalnya: kinerja individu dalam merencanakan kegiatan pelatihan, seminar, lokakarya dan lain-lain. Mangkunegara (2001) lebih mengarah pada kualitas dan kuantitas hasil kerja individu dalam organisasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan organisasi pada individu yang bersangkutan, contoh: standar kerja, target kerja dan implementasi kerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka kinerja (performance) dapat didefinisikan sebagai aksi atau perilaku individu yang berupa bagian dari fungsi kerja aktualnya dalam suatu organisasi, yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam periode waktu tertentu untuk mencapai tujuan organisasi yang mempekerjakannya.

Penilaian Kinerja

Kinerja organisasi ditentukan oleh penilaian kinerja individu dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan membandingkan kerja yang telah dilaksanakan seseorang (job

Agar penilaian dapat dilaksanakan secara efektif, maka standar penilaian hendaknya berhubungan dengan hasil-hasil yang diinginkan setiap pekerja.

Belows (1961) mendefinisikan penilaian kinerja adalah suatu pengukuran periodik atas hasil kerja seorang karyawan pada suatu organisasi, dilakukan oleh atasannya atau seseorang yang ditunjuk untuk mengamati atau menilai prestasi karyawan, contohnya kinerja di bidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Beach (1970) mendefinisikan penilaian kinerja adalah sebuah penilaian sistematis atas prestasi seorang karyawan dan potensinya untuk pengembangan organisasi. Misalnya: kinerja karyawan tersebut dalam mengembangkan program kerja dan potensi individu itu menyusun tindak lanjut program tersebut.

Menurut Blanchard dan Spencer (1982), penilaian kinerja ialah proses kegiatan organisasi mengevaluasi seorang karyawan. Esensinya, supervisor secara formal melakukan evaluasi terus menerus. Kebanyakan mereka mengacu pada kinerja sebelumnya dan hendak mengetahui apa yang akan dilakukan selanjutnya. Ketika kinerja karyawan tidak memenuhi syarat, maka manajer atau supervisor harus mengambil tindakan, demikian juga apabila kinerja karyawan baik, maka perilakunya perlu dipertahankan. Muchinsky (1993) mendefinisikan penilaian kinerja adalah suatu peninjauan yang sistematis prestasi kerja individu untuk menetapkan efektivitas kerja.

Bittel dan Newsroom (1996) menyatakan bahwa, penilaian kinerja adalah suatu evaluasi formal dan sistematis tentang seberapa baik seseorang melakukan tugasnya dan menjalankan perannya sesuai dengan tujuan organisasi. Barry (1997) menjelaskan bahwa, penilaian kinerja merupakan bentuk tanggungjawab manajemen untuk memastikan karyawan memahami misi dan tujuan organisasi sebagai usaha menanamkan kepercayaan diri dan menunjukkan harapan karyawan didasarkan pada proses manajemen kinerja yang berhubungan dengan hasil kerja karyawan, yang meliputi: kreativitas, kepercayaan, moral dan motivasi yang dapat memperkuat hubungan komunikasi antara manajer dan karyawan. Penilaian kinerja (performance appraisal) ini pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien.

Menurut Amstrong (1998), penilaian kinerja merupakan kegiatan yang difokuskan pada usaha mengungkapkan kekurangan dalam bekerja untuk

diperbaiki dan kelebihan bekerja untuk dikembangkan, agar setiap karyawan mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pekerjaannya guna mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu aspek-aspek yang dinilai harus sesuai dengan hal-hal yang seharusnya dikerjakan, sebagaimana terdapat pada deskripsi pekerjaan.

Simamora (1999) menyatakan bahwa, penilaian kinerja adalah proses penilaian hasil kerja yang digunakan manajemen untuk memberikan informasi kepada karyawan secara individual, tentang mutu hasil pekerjaannya dari sudut kepentingan perusahaan. Hwang-Sun Kang (2003) menggunakan kriteria

workload, efficiency, effectivines dan productivity untuk penilaian kinerja. Workload merupakan beban kerja yang berhasil diselesaikan. Efficiency

menunjukkan perbandingan antara input dan output. Effectivines menunjukkan perbandingan antara output dan outcome yaitu tingkat ketercapaian hasil akhir setelah output diperoleh. Productivity menunjukkan jumlah hasil yang dicapai pada kurun waktu tertentu.

Belows (1961) dan Beach (1970) memahami bahwa, penilaian kinerja perlu dilakukan periodik dan sistematis pada prestasi seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Penilaian dilaksanakan oleh atasan atau seseorang yang ditunjuk oleh organisasi untuk mengevaluasi kinerja karyawannya. Belows (1961) lebih mengarah pada penilaian kinerja individu pada suatu organisasi secara periodik, sedangkan Beach (1970) lebih mengarah pada potensi yang diberikan oleh karyawan dalam pengembangan organisasi.

Blanchard dan Spencer (1982), Muchinsky (1993) serta Bittel dan Newsroom (1996) memiliki pemahaman yang sama tentang penilaian kinerja. Menurut mereka penilaian kinerja adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh organisasi secara sistematis dan formal tentang hasil kerja dari seorang karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan organisasi.

Blanchard dan Spencer (1982) lebih menekankan pada evaluasi kinerja karyawan sebelumnya dan untuk mengetahui apa yang akan dilakukan selanjutnya, hal ini berhubungan dengan penghargaan ataupun sanksi yang akan diberikan kepada karyawan tersebut. Contoh: pemberian penghargaan kenaikan jabatan atau pemberian sanksi penundaan kepangkatan. Lain halnya dengan Muchinsky (1993) yang memandang dari segi efektivitas kerja dari seorang

karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Misalnya efektivitas melakukan perencanaan, menentukan prioritas program kerja dan mengimplementasikannya. Bittel dan Newsroom (1996) lebih mengarah pada evaluasi formal tentang seberapa baik seseorang melakukan tugas dan perannya sesuai dengan tujuan organisasi.

Menurut Barry (1997) dan Amstrong (1998), penilaian kinerja ialah bentuk tanggungjawab manajemen untuk memastikan karyawan memahami misi dan tujuan organisasi yang difokuskan pada pengungkapan kelebihan dan kekurangan karyawan dalam bekerja. Barry (1997) lebih mengarah pada tanggungjawab manajemen dalam menanamkan kepercayaan diri karyawan untuk memahami misi dan tujuan organisasi. Amstrong (1998) lebih mengarah pada pengungkapan kelebihan dan kekurangan karyawan dalam bekerja. Kelebihan karyawan dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk memperbaiki kekurangan yang dilakukan selama pelaksanaan tugasnya.

Simamora (1999) dan Hwang-Sun Kang (2003) memahami bahwa, penilaian kinerja merupakan informasi pihak manajemen kepada karyawan tentang kualitas hasil pekerjaannya, yang penilaiannya didasarkan pada workload,

efficiency, effectivines dan productivity dalam pelaksanaan tugas organisasi.

Simamora (1999) lebih mengarah pada kepentingan perusahaan, karena karyawan hanya menerima informasi keberhasilan pelaksanaan tugasnya dan tidak mengetahui sejauh mana kinerja mereka untuk meningkatkan karir diperusahaan. Hwang-Sun Kang (2003) lebih memahami pada efektivitas, efisiensi dan produktivitas karyawan dalam melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan beban kerjanya. Karyawan secara langsung dapat mengetahui kemampuan yang telah mereka hasilkan untuk kemajuan organisasi dan pengembangan karir mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka penilaian kinerja dapat didefinisikan sebagai metode sistematis berdasarkan peraturan dan standar pekerjaan dengan kriteria penilaian workload, efficiency, effectivnes dan productivity selama periode tertentu yang dilakukan oleh organisasi untuk mengetahui prestasi kerja, kontribusi, potensi dan nilai dari pekerjaan karyawan. Penilaian kinerja sebagai bentuk umpan balik organisasi pada hasil kerja karyawan yang dilaksanakan oleh

pimpinan, manajer atau orang-orang yang diberi wewenang sebagai landasan pengembangan misi dan tujuan organisasi.

Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja

Organisasi, baik pemerintah maupun swasta menggunakan penilaian kinerja atau prestasi kerja bagi individu pegawai atau karyawan mempunyai tujuan dan manfaat sebagai langkah administratif dan pengembangan organisasi.

Ivancevich et al., (1987) mengemukakan bahwa, bagi pihak manajemen kinerja karyawan sangat membantu dalam mengambil keputusan seperti: promosi jabatan, pengembangan karier, mutasi, PHK, penyesuaian kompensasi dan kebutuhan pelatihan. Cherrington (1995) menjelaskan bahwa, tujuan penilaian kinerja antara lain mengidentifikasi kebutuhan latihan (training) untuk kepentingan karyawan, agar tingkat kemampuan dan keahliannya pada suatu pekerjaan dapat ditingkatkan dan diintegrasikan pada perencanaan sumberdaya manusia.

Haidee (1995) menjelaskan bahwa, tujuan penilaian kinerja adalah memberikan umpan balik pada karyawan secara regular untuk menggali prestasi kerja dan memperkuat perilaku karyawan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah pada masa yang akan datang berdasarkan prestasi dan wawasan karyawan tentang tujuan organisasi. Menurut George dan Jones (1996), manfaat penilaian kinerja adalah untuk penyesuaian kompensasi, keputusan penempatan dan pengembangan karir dan memberikan kesempatan kerja yang adil, sehingga karyawan dapat memperbaiki kinerjanya. Hal ini akan berdampak pada perbaikan perencanaan dan pengembangan organisasi untuk menghadapi tantangan masa depan.

Menurut Gomez (2001), secara administratif organisasi atau perusahaan dapat menjadikan tujuan penilaian kinerja sebagai acuan atau standar di dalam membuat keputusan yang berkenaan dengan kondisi pekerjaan karyawan, termasuk untuk promosi pada jenjang karir yang lebih tinggi, pemberhentian dan penghargaan atau penggajian. Pengembangannya adalah untuk memotivasi dan meningkatkan keterampilan kerja, termasuk pemberian konseling untuk mengubah perilaku karyawan dengan mengadakan latihan (training).

Nawawi (2003) menjelaskan bahwa, tujuan penilaian kinerja adalah untuk memberikan informasi mengenai kondisi keahlian yang kurang atau tidak dikuasai karyawan sehingga berpengaruh pada efisiensi, efektivitas dan produktivitasnya dalam bekerja. Hasil tersebut dapat digunakan untuk melakukan analisis kebutuhan pelatihan, baik pada tingkat organisasi, tingkat unit kerja maupun dalam analisis individual.

Ivancevich et al., (1987) dan Cherrington (1995) memandang tujuan dan manfaat penilaian kinerja merupakan kebutuhan karyawan dalam meningkatkan kemampuan dan keahliannya pada suatu pekerjaan serta membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan untuk pengembangan organisasi. Ivancevich et al., (1987) lebih mengarah pada pihak manajemen dalam membantu merencanakan pengembangan organisasi. Misalnya pengembangan karir, mutasi, PHK, penyesuaian kompensasi (gaji) dan kebutuhan pelatihan karyawan. Cherrington (1995) mengarah pada integrasi pengembangan kemampuan individu dan perencanaan yang dihubungkan dengan fungsi-fungsi sumberdaya manusia. Misalnya kemampuan dan fungsi SDM pada perencanaan program, implementasi program dan evaluasi program untuk mencapai tujuan organisasi.

Haidee (1995), George dan Jones (1996) menjelaskan bahwa tujuan dan manfaat penilaian kinerja adalah bentuk umpan balik pada karyawan secara reguler dalam memaparkan kelebihan dan kekurangan dari kinerja karyawan. Karyawan dapat mengetahui secara jelas akan kekurangan dan kelebihannya dalam melaksanakan pekerjaan untuk memecahkan masalah pada masa yang akan datang sesuai dengan tujuan organisasi. Haidee (1995) lebih mengarah pada umpan balik secara reguler untuk menggali prestasi kerja dan memperkuat perilaku karyawan. George dan Jones (1996) lebih memahami pada kemampuan organisasi merencanakan kebutuhan sumberdaya manusia sesuai kemampuannya. Misalnya perencanaan penyesuaian kompensasi, keputusan penempatan dan memperbaiki desain pekerjaan.

Gomez (2001) dan Nawawi (2003) memahami tujuan dan manfaat penilaian kinerja adalah untuk memberikan informasi tentang kondisi keterampilan atau keahlian seorang karyawan, sehingga dapat dijadikan acuan atau standar oleh organisasi dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan

perencanaan kebutuhan SDM. Gomez (2001) lebih memahami pada acuan atau standar dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan kondisi pekerjaan karyawan. Nawawi (2003) lebih mengarah pada informasi tentang kondisi keahlian dari seorang karyawan dalam melaksanakan tugas secara efektif, efisien dan produktif untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat penilaian kinerja ialah sebagai acuan atau standar di dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan prestasi kerja dan umpan balik organisasi pada kemampuan dan keahlian karyawan. Hal ini dapat membantu pihak manajemen untuk memotivasi dan meningkatkan kualitas kerja karyawan berdasarkan prestasi dan wawasannya pada tujuan organisasi.

Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Kinerja Individu

Menurut Gibson (1996), terdapat tiga faktor yang berpengaruh pada kinerja individu, yaitu: faktor individu, psikologis dan organisasi. Faktor individu yang berpengaruh pada kinerja individu, yaitu: kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi. Faktor psikologis, yaitu: persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja. Faktor organisasi, yaitu: struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan dan sistem penghargaan.

Robbins (1996) menjelaskan bahwa, kinerja merupakan fungsi interaksi antara kemampuan atau ability (A), motivasi atau motivation (M) dan kesempatan atau opportunity (O), yaitu kinerja Performance (P) = ƒ (A x M x O). Artinya: kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi dan kesempatan. Faktor kesempatan adalah tingkat kinerja yang tinggi, sebagian merupakan fungsi dari tidak adanya rintangan-rintangan yang menghambat karyawan itu. Meskipun seseorang mungkin bersedia dan mampu, bisa saja ada rintangan yang menjadi penghambat. Berdasarkan hal tersebut, kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok untuk melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dan hasil yang diharapkan.

Atmosoeprapto (2000) menyatakan bahwa, kinerja (performance) merupakan fungsi dari motivasi dan kemampuan yang dapat menimbulkan efek sinergik bagi individu. Kemampuan yang tinggi dan didukung oleh motivasi yang tinggi akan memberikan keragaan produktivitas yang lebih baik yang ditentukan oleh aspek perilaku individu, yaitu: kognitif, psikomotor dan afektif.

Mangkunegara (2001) menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang dapat berpengaruh pada kinerja individu, yaitu: faktor kemampuan dan motivasi. Faktor kemampuan, berupa: kemampuan pengetahuan dan keterampilan, sedangkan faktor motivasi terbentuk dari sikap karyawan dalam menghadapi situasi kerja. Hal serupa dijelaskan pula oleh Mathis dan Jackson (2001) bahwa, faktor-faktor yang memengaruhi kinerja seseorang yaitu: kemampuan, motivasi, dukungan yang diterima, pekerjaan dan hubungan dengan organisasi.

Lusthaus et al.,(2002) menyatakan bahwa, kinerja organisasi dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: kapasitas organisasi, motivasi organisasi dan lingkungan organisasi yang saling terkait satu sama lain seperti pada Gambar 1.

Kapasitas organisasi merupakan kemampuan suatu organisasi untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia. Motivasi organisasi menunjukkan kepribadian dasar organisasi dan lingkungan eksternal merupakan faktor kunci di dalam menentukan tingkat ketersediaan sumberdaya dan kesenangan yang mana suatu organisasi dapat menyelesaikan kegiatannya (Teddy Rachmat Muliady, 2009).

Gambar 1. Hubungan kinerja dengan faktor-faktor yang memengaruhinya Lingkungan Organisasi Kapasitas Organisasi Motivasi Organisasi Kinerja Organisasi

Siagian (2002) menjelaskan bahwa, faktor-faktor yang memengaruhi kinerja individu melalui rumus P = M x K x T, yakni P adalah Performance atau kinerja, M adalah Motivasi, K adalah Kemampuan, dan T adalah Tugas yang tepat. Pandangan ini didasarkan pada rumus: The right man in the right place,

doing the right job at the right time, and getting the right pay. Hal ini dapat

diartikan bahwa penempatan orang yang tepat pada tugas yang tepat, pada waktu yang tepat dan memperoleh imbalan yang tepat akan berdampak pada peningkatan kepuasan kerja yang akhirnya akan bermuara pada kesediaan seseorang meningkatkan produktivitas kerja.

Kopelman dan Timpe (Cokroaminoto, 2007) menjelaskan bahwa, imbalan atau insentif akan berpengaruh pada kinerja seseorang, hal ini berhubungan dengan motivasi kerja seseorang dalam melaksanakan tugas organisasi. Pihak manajer dituntut untuk menciptakan suasana organisasi yang dapat memotivasi karyawan untuk lebih produktif melalui sistem imbalan yang didasarkan pada struktur organisasi, desain pekerjaan, proses komunikasi di lingkungan kerja dan kepercayaan antara karyawan dan pihak manajer organisasi.

Menurut Gibson (1996), Robbins (1996) dan Atmosoeprapto (2000), faktor-faktor yang berpengaruh pada kinerja individu yaitu: faktor individu, psikologis, organisasi, kemampuan, keterampilan, motivasi dan kesempatan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Gibson (1996) lebih mengarah pada faktor-faktor yang bersifat umum, seperti: faktor individu, psikologis dan organisasi. Robbins (1996) dan Atmosoeprapto (2000) memandang lebih kearah faktor kemampuan, motivasi dan kesempatan yang dapat mengembangkan potensi diri karyawan dalam meningkatkan produktivitas kerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Mangkunegera (2001), Mathis dan Jackson (2001) serta Lusthaus et al., (2002) berpendapat bahwa, faktor-faktor yang memengaruhi kinerja individu antara lain: motivasi kerja, lingkungan organisasi, kemampuan, hubungan antar individu dan tingkat pekerjaan. Mangkunegara (2001), Mathis dan Jackson (2001) lebih menekankan pada faktor kemampuan pengetahuan dan keterampilan, motivasi individu pada tugasnya, hubungan antar individu dan tingkat pekerjaan

yang dilaksanakan. Lusthaus et al.,(2002) lebih mengarah pada lingkungan organisasi, motivasi organisasi dan kapasitas organisasi.

Siagian (2002), Kopelman dan Timpe (Cokroaminoto, 2007) berpendapat bahwa, faktor-faktor yang berpengaruh pada kinerja individu didasarkan pada motivasi, kemampuan, tugas dan imbalan yang diterima individu dalam melaksanakan tugas organisasi. Siagian (2002) lebih mengarah pada motivasi, kemampuan dan tugas yang tepat pada pekerjaan individu. Kopelman dan Timpe (Cokroaminoto, 2007) menekankan pada imbalan atau insentif yang diterima oleh individu selama melaksanakan pekerjaan yang pada akhirnya akan memengaruhi motivasi kerja individu untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja individu dapat dipengaruhi oleh: (1) kemampuan dan keterampilan, (2) imbalan atau penghargaan, (3) tingkat sosial, (4) pengalaman kerja, (5) sikap dan kepribadian, (6) pendidikan, (7) motivasi kerja dan (8) lingkungan internal dan eksternal organisasi. Faktor-faktor tersebut akan berdampak pada keunggulan kompetitif (competitive advantage) maupun keunggulan komparatif (comparative

advantage) pada kinerja seseorang dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena

itu penilaian kinerja individu harus dilaksanakan secara teratur, akurat dan berkesinambungan.

Kinerja Penyuluh Pertanian

Penyuluh merupakan mitra sejajar bagi petani yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan pertanian. Dalam menjalankan peran tersebut, penyuluh mempunyai tugas pokok dan fungsi yang menjadi acuan dalam melakukan penyuluhan. Secara konvensional peran penyuluh hanya dibatasi pada kewajibannya menyampaikan dan memengaruhi masyarakat sasaran untuk mengadopsi inovasi yang disampaikan. Dalam perkembangannya peran penyuluh selain menyampaikan inovasi pertanian juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat sasaran.

Lippitt et al., (1958) menjelaskan bahwa, peran penyuluh adalah mengembangkan kebutuhan untuk perubahan berencana, menggerakkan dan memantapkan hubungan dengan masyarakat sasaran melalui kerjasama dengan

tokoh masyarakat dalam merencanakan perubahan sesuai tahapan pembangunan pertanian. Chamala dan Shingi (1997) berpendapat bahwa, pemberdayaan dapat menjadi tugas pokok dan fungsi penyuluhan dalam menolong warga masyarakat, antara lain: (1) mampu mengorganisasikan masyarakat desa dan mengelola kelompok tani, (2) mampu mengembangkan sumberdaya manusia dan memberi makna baru pada pengembangan kecakapan teknis dan kecakapan manajemen dan (3) mampu memecahkan masalah dan mendidik petani dengan jalan memadukan pengetahuan asli mereka dan pengetahuan modern.

Menurut Haryadi et al., (2001), kinerja penyuluh pertanian merupakan eksistensi penyuluh dalam memahami keterkaitan tugas dan kebutuhan dasar program penyuluhan pertanian yang ditunjang oleh motivasi kerja untuk mencapai tujuan lembaga penyuluhan. Bryan dan Glenn (2004) menyatakan bahwa, penyuluh dalam memenuhi misinya sebagai agen perubahan perlu memperluas dan mengembangkan program penyuluhan yang relevan dan berkualitas sebagai upaya memenuhi kepuasaan petani dalam meningkatkan taraf hidupnya.

North Carolina Cooperative Extension (2006) menyatakan bahwa, kinerja penyuluh dapat dilihat dari kemampuannya mendesain program penyuluhan yang meliputi: (1) memahami komponen-komponen dasar program pendidikan non formal dan mengembangkan program secara partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, agroekosistem dan potensi sumberdaya lokal, (2) mampu mempublikasikan teknologi terapan dan mengkomunikasikan informasi terbaru melaui penyusunan materi penyuluhan yang spesifik lokasi dan (3) mampu menjalin hubungan kerjasama dengan masyarakat dalam membangun jaringan usaha yang dinamis dan berkelanjutan. Muhammad Bansir (2008) berdasarkan penelitiannya menjelaskan bahwa, kinerja penyuluh merupakan hasil kerja yang dicapai penyuluh pertanian berdasarkan status kerja, kondisi kerja yang menyenangkan dan kebijakan organisasi penyuluhan.

Lippitt et al., (1958) dan Chamala dan Shingi (1997) memahami bahwa, kinerja penyuluh pertanian merupakan peran penyuluh dalam melakukan perubahan berencana dan memberdayakan masyarakat melalui pengorganisasian masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia dan memecahkan masalahnya. Hal ini dicapai dengan mengembangkan kerjasama dengan tokoh masyarakat dan