SKRIPSI

ANALISIS DETERMINAN FERTILITAS DI KECAMATAN BERASTAGI KABUPATEN KARO

OLEH

GANDA ERIANTO SIANIPAR 170501080

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2021

ABSTRAK

ANALISIS DETERMINAN FERTILITAS DI KECAMATAN BERASTAGI KABUPATEN KARO

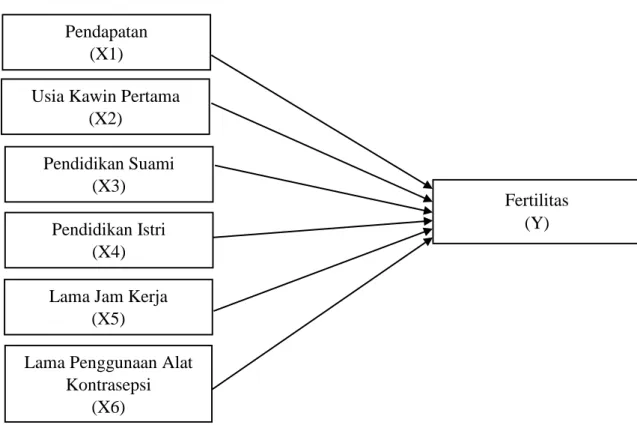

Dari perspektif ekonomi, peningkatan jumlah penduduk, khususnya akibat kelahiran (fertilitas) memperburuk kondisi kemiskinan, menurunkan standar kehidupan dan menurunkan tingkat pembentukan modal yang berujung kepada tingkat kemiskinan tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis determinan fertilitas atau angka kelahiran di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo yang diwakili oleh 5 desa/kelurahan yang memiliki jumlah pasangan usia subur (PUS) tertinggi pada tahun 2019. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendapatan, usia kawin pertama, pendidikan suami, pendidikan istri, lama jam kerja, dan lama penggunaan alat kontrasepsi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari kuesioner yang telah dijalankan oleh penulis terhadap 98 orang responden. Sementara itu data sekunder berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) hanya bersifat sebagai data pendukung untuk melihat perkembangan objek penelitian pada tahun sebelumnya. Data tersebut diolah menggunakan SPSS versi 25 dengan teknik analisis regresi linear berganda.

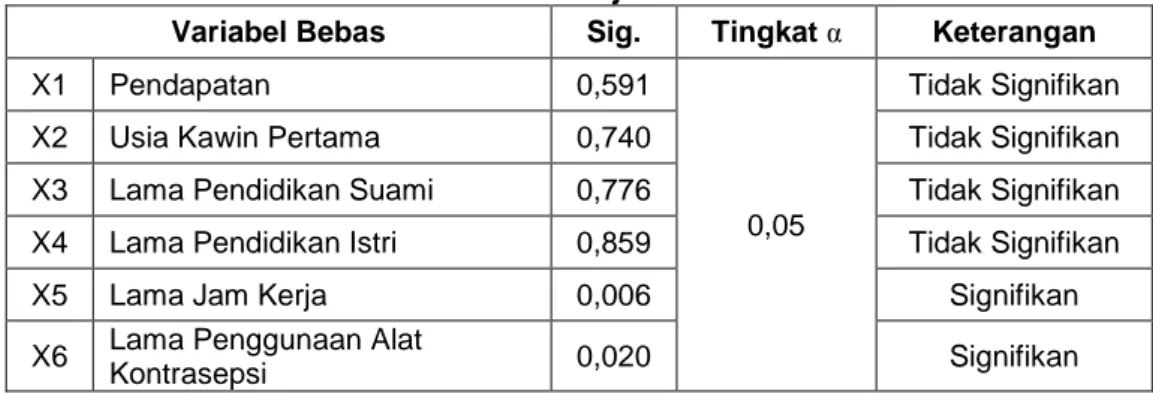

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara bersama-sama pendapatan, usia kawin pertama, pendidikan suami, pendidikan istri, lama jam kerja, dan lama penggunaan alat kontrasepsi berpengaruh signifikan terhadap fertilitas di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo. Secara parsial, hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pendapatan berpengaruh positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap fertilitas, variabel usia kawin pertama berpengaruh negatif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap fertilitas, variabel pendidikan suami berpengaruh negatif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap fertilitas, variabel pendidikan istri berpengaruh negatif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap fertilitas, variabel lama jam kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap fertilitas, variabel lama penggunaan alat kontrasepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap fertilitas di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

Kata Kunci: Fertilitas, Pendapatan, Usia Kawin Pertama, Pendidikan Suami, Pendidikan Istri, Lama Jam Kerja, Lama Penggunaan Alat Kontrasepsi.

ABSTRACT

ANALYZE THE DETERMINANTS OF FERTILITY IN BERASTAGI DISTRICT OF KARO REGENCY

From an economic perspective, an increase in population, especially due to births (fertility) worsens poverty conditions, lowers living standards and lowers the level of capital formation which leads to high poverty rates. The purpose of this study is to analyze the determinants of fertility or the fertility rate in Berastagi District of Karo Regency which was represented by 5 sub-districts that had the highest number of couples of reproductive age (PUS) in 2019. The independent variables in this study were income, age of first marriage, husband's education, wife’s education, length of working hours, and duration of contraception use.

The types of data used in this research are the primary data and secondary data. Primary data came from questionnaires that have been undertaken by the author on 98 respondents. Meanwhile, secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) just be as supportive data to see the progress of the research object in the previous year. The research method used in this study is the multiple linear regression analysis method by using SPSS version 25.

The results of the study showed that, as together, income, age of first marriage, husband's education, wife's education, length of working hours, and duration of contraception use significant effect on fertility in Berastagi District of Karo Regency. As partially, the regression results show that the income variable has a positive but not significant effect on fertility, the variable age at first marriage has a negative but no significant effect on fertility, the husband's education variable has a negative but not significant effect on fertility, the wife's education variable has a negative effect but not significant effect on fertility, the variable length of working hours has a positive and significant effect on fertility, the variable duration of contraception use has a positive and significant effect on fertility in Berastagi District of Karo Regency.

Keywords: Fertility, Income, Age of First Married, Husband's Education, Wife's Education, Length of Working Hours, Duration of Contraception Use.

KATA PENGANTAR

Segala puji, hormat serta syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karuniaNya yang melimpah telah memberi kekuatan dan memampukan saya dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir. Adapun skripsi ini berjudul: “Analisis Determinan Fertilitas di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo”. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, terutama dari kedua orang tua saya, Ayahanda Buha Mangatas Sianipar dan Ibunda Lidia Ramelita Br Sinaga yang senantiasa berjuang, memberikan doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, kerja keras, pengorbanan dan memberikan semangat serta mengupayakan banyak hal untuk saya selama proses perkuliahan dan dalam pengerjaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, saran, motivasi dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Fadli, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak Drs. Coki Ahmad Syahwier, MP., selaku Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.

3. Ibu Inggrita Gusti Sari Nasution, SE., M.Si., selaku Sekretaris Departemen Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Serta selaku dosen penguji I yang telah memberikan saran dan kritikan dalam penyempurnaan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Raina Linda Sari, SE., M.Si., sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan masukan, saran dan arahan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Wahyu Sugeng Imam Soeparno, SE., M.Si., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan kritikan dalam penyempurnaan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Dra. Murni Daulay, M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik dan seluruh dosen, staf, dan pegawai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, khusunya Departemen Ekonomi Pembangunan.

7. Kedua adikku, mendiang Jhorneo Kenjiro Sianipar (I miss you so much) dan Therepita Br Sianipar yang telah menjadi bagian dari alasan penulis terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.

8. Keluarga Besar Pomparan Op. Ganda Sianipar/Br Sinaga yang memberikan doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, kerja keras, pengorbanan dan memberikan semangat serta mengupayakan banyak hal untuk saya selama proses perkuliahan dan dalam pengerjaan skripsi ini.

9. Keluarga Bapak Impanto Ginting yang memberikan doa, dukungan, motivasi, dan memberikan semangat untuk saya selama proses perkuliahan.

10. Kelompok Tumbuh Bersama (KTB) Adriel Fidelis yaitu: Clara, Donna, Erni, Feny, Javenson dan kakak PKK-ku Kak Silvana yang bersama-sama telah menguatkan, bertumbuh bersama di dalam Tuhan, memberikan semangat, mendengarkan, mengingatkan dan juga memotivasi saya dalam pengerjaan skripsi ini mulai saya menjadi mahasiswa.

11. Sahabat-sahabatku RIGAEL yaitu Astrid, Elda, Hajarani, dan Irna yang turut memberikan semangat, mendengarkan, mengingatkan dan juga memotivasi saya dalam pengerjaan skripsi ini.

12. Sahabat-sahabatku FISHEYE SMANSAGI, terkhusus Dea, Didan, Dwim, Inda, Natasia, Nyanyuk, Richna, Ririn, Sartika, Sry, Veny, Wini, yang turut memberikan semangat, mendengarkan, mengingatkan dan juga memotivasi saya dalam pengerjaan skripsi ini.

13. Rekan-rekan seperjuanganku Ekonomi Pembangunan 2017, khususnya Adelia, Agnes, Amalia, Anggi, Alan, Bernando, David, Ellys, Eninta, Erna, Firma, Hani, Marta, Musa, Puja, Romauli, Ririn, Rut, Santy, Utami, Witha, Yesi yang selalu bersama-sama menjalani perkuliahan selama beberapa semester dan terimakasih juga atas segala motivasi dan

bantuannya selama penyelesaian skripsi ini serta telah menjadi teman- teman yang hebat bagi penulis.

14. Seluruh teman, adik-adik, kakak dan abang di UKM KMK UP FEB USU yang senantiasa mendoakan dan juga mendukung saya.

15. Kepada seluruh ibu-ibu responden yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner dan mau saya wawancarai serta di dokumentasikan.

16. Semua keluarga, teman-teman, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam doa, dukungan dan banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

17. Last not but least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu penulis berharap ada kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala hormat dan sukacita penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Besar harapan saya, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2021

Penulis

Ganda Erianto Sianipar

NIM. 170501080

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ... i

ABSTRACT ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... vi

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... x

DAFTAR LAMPIRAN ... xi

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 13

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 16

2.1 Landasan Teoritis ... 16

2.1.1 Teori Kependudukan ... 16

2.2.1.1 Aliran Malthusian ... 17

2.2.1.2 Aliran Marxist ... 19

2.2.1.3 Aliran Reformulasi ... 20

2.1.2 Fertilitas ... 22

2.1.3 Pengaruh Pendapatan terhadap Fertilitas ... 27

2.1.4 Pengaruh Usia Kawin Pertama terhadap Fertilitas ... 30

2.1.5 Pengaruh Pendidikan terhadap Fertilitas ... 32

2.1.6 Pengaruh Lama Jam Kerja terhadap Fertilitas ... 34

2.1.7 Pengaruh Lama Penggunaan Alat Kontrasepsi terhadap Fertilitas ... 37

2.2 Penelitian Terdahulu ... 39

2.3 Kerangka Konseptual ... 40

2.4 Hipotesis ... 41

BAB III METODE PENELITIAN... 43

3.1 Jenis Penelitian ... 43

3.1.1 Data Primer ... 43

3.1.2 Data Sekunder ... 43

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian ... 43

3.2.1 Tempat Penelitian ... 43

3.2.2 Waktu Penelitian ... 44

3.3 Populasi dan Sampel ... 44

3.3.1 Populasi Penelitian ... 44

3.3.2 Sampel Penelitian ... 45

3.4 Teknik Pengumpulan Data ... 47

3.4.1 Wawancara (Interview) ... 47

3.4.2 Kuesioner (Angket) ... 47

3.5 Definisi Operasional Variabel ... 47

3.6 Analisis Data... 48

3.6.1 Uji Instrumen ... 48

3.6.1.1 Uji Validitas ... 48

3.6.1.2 Uji Reliabilitas ... 49

3.6.2 Uji Asumsi Klasik ... 50

3.6.2.1 Uji Normalitas ... 50

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas ... 51

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas ... 51

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda ... 52

3.6.4 Uji Statistik ... 53

3.6.4.1 Uji F (Uji Simultan) ... 54

3.6.4.2 Uji t (Uji Parsial) ... 55

3.6.4.3 Uji Determinasi (R2) ... 56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 58

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Berastagi ... 58

4.1.1 Sejarah Ringkas Kecamatan Berastagi ... 59

4.1.2 Kondisi Demografi ... 60

4.2 Gambaran Umum Responden ... 61

4.2.1 Karakteristik Responden ... 61

4.2.1.1 Berdasarkan Umur ... 61

4.2.1.2 Berdasarkan Pekerjaan ... 62

4.2.1.3 Berdasarkan Alat KB yang digunakan ... 63

4.2.2 Komposisi Responden Menurut Fertilitas ... 64

4.2.3 Komposisi Responden Menurut Pendapatan Keluarga .. 64

4.2.4 Komposisi Responden Menurut Usia Kawin Pertama ... 65

4.2.5 Komposisi Responden Menurut Lama Pendidikan Suami yang ditempuh ... 66

4.2.6 Komposisi Responden Menurut Lama Pendidikan Istri yang ditempuh ... 67

4.2.7 Komposisi Responden Menurut Lama Jam Kerja ... 68

4.2.8 Komposisi Responden Menurut Lama Penggunaan Alat Kontrasepsi... 69

4.3 Hasil Pengolahan Data ... 70

4.3.1 Hasil Uji Intrumen (Responden Pendahuluan) ... 70

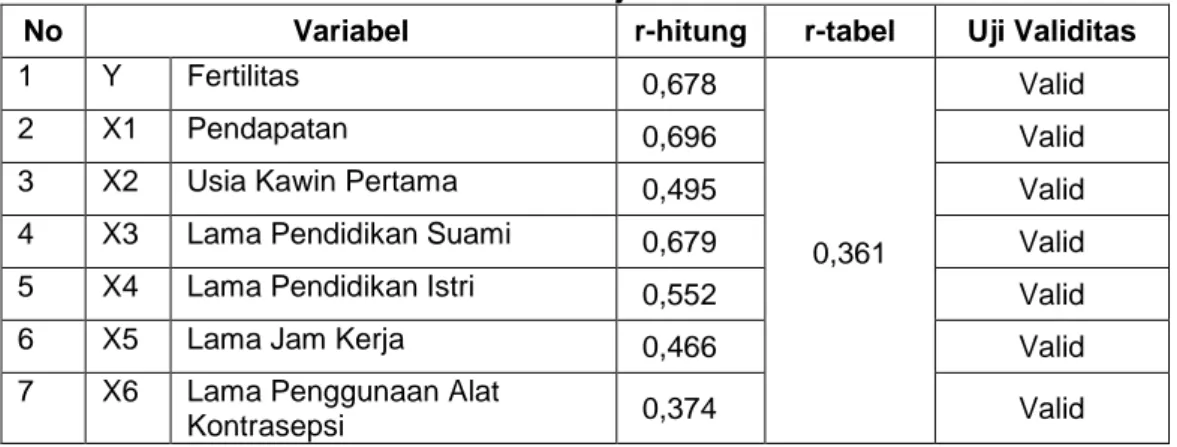

4.3.3.1 Hasil Uji Validitas ... 70

4.3.3.2 Hasil Uji Reliabilitas ... 71

4.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik ... 72

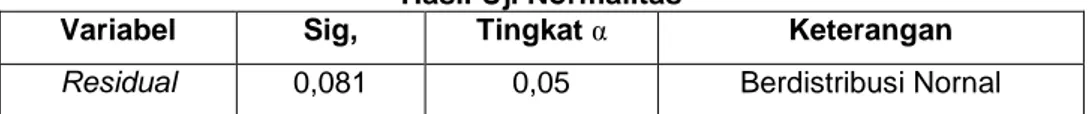

4.3.2.1 Hasil Uji Normalitas ... 72

4.3.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas... 73

4.3.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas ... 74

4.3.3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda ... 75

4.3.3.1 Interpretasi Model ... 76

4.3.4 Hasil Uji Statistik ... 78

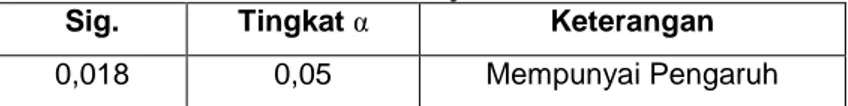

4.3.4.1 Hasil Uji F (Uji Simultan) ... 78

4.3.4.2 Hasil Uji t (Uji Parsial) ... 79

4.3.4.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2 ) ... 81

4.4 Pembahasan ... 82

4.4.1 Pengaruh Pendapatan terhadap Fertilitas ... 82

4.4.2 Pengaruh Usia Kawin Pertama terhadap Fertilitas ... 84

4.4.3 Pengaruh Pendidikan Suami terhadap Fertilitas ... 85

4.4.4 Pengaruh Pendidikan Istri terhadap Fertilitas ... 86

4.4.5 Pengaruh Lama Jam Kerja terhadap Fertilitas ... 87

4.4.6 Pengaruh Penggunaan Alat Kontrasepsi terhadap Fertilitas ... 88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 91

5.1 Kesimpulan ... 91

5.2 Saran ... 92

DAFTAR PUSTAKA ... 94 LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

1.1 Data Jumlah Penduduk Indonesia per Provinsi dari yang

tertinggi hingga terendah Tahun 2019 ... 7

1.2 Data Jumlah Penduduk dan Kelahiran Provinsi Sumatera Utara per Kabupaten/Kota Tahun 2019 ... 9

1.3 Data Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karo, per Kecamatan Tahun 2018-2019 ... 11

1.4 Data Jumlah Kelahiran Kabupaten Karo, per Kecamatan Tahun 2019 ... 12

2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu ... 39

3.1 Jumlah Populasi Penelitian ... 44

3.2 Jumlah Sampel Penelitian ... 46

3.3 Kriteria Keputusan Uji Reliabilitas ... 50

4.1 Jumlah penduduk, Luas Desa/Kelurahan, Kepadatan penduduk per km2 menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Berastagi tahun 2019 ... 59

4.2 Distribusi Responden berdasarkan Umur ... 61

4.3 Distribusi Responden berdasarkan Pekerjaan ... 62

4.4 Distribusi Responden berdasarkan Alat KB yang digunakan 63 4.5 Komposisi Responden menurut Fertilitas ... 64

4.6 Komposisi Responden menurut Pendapatan Keluarga ... 65

4.7 Komposisi Responden menurut Usia Kawin Pertama ... 67

4.8 Komposisi Responden menurut Lama Pendidikan Suami yang ditempuh ... 66

4.9 Komposisi Responden menurut Lama Pendidikan Istri yang ditempuh ... 67

4.10 Komposisi Responden menurut Lama Jam Kerja ... 68

4.11 Komposisi Responden menurut Lama Penggunaan Alat Kontrasepsi ... 69

4.12 Hasil Uji Validitas ... 70

4.13 Hasil Uji Reliabilitas ... 71

4.14 Hasil Uji Normalitas ... 72

4.15 Hasil Uji Multikolinearitas ... 73

4.16 Hasil Uji Heteroskedastisitas ... 74

4.17 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda ... 75

4.18 Hasil Uji F ... 79

4.19 Hasil Uji t ... 79

4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi ... 81

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

2.1 Skema Dari Faktor Sosial yang memengaruhi fertilitas

lewat Variabel Antara ... 24 2.2 Diagram faktor yang memengarui fertilitas ... 26 2.3 Kerangka Konseptual ... 41

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul

1 Kuesioner

2 Rangkuman Data Responden Pendahuluan 3 Rangkuman Data Responden Lanjutan

4 Hasil Uji Instrumen

5 Hasil Uji Asumsi Klasik

6 Hasil Analisis Regresi Berganda

7 Hasil Uji Statistik

8 Tabel r

9 Dokumentasi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Masalah kependudukan merupakan masalah pokok dari berbagai masalah yang ada dalam proses pembangunan, karena pengaruhnya terhadap pembangunan sangat dominan. Penduduk mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Semakin banyak jumlah penduduk maka dapat dikatakan bahwa semakin banyak pula potensi-potensi yang dapat dikembangkan ataupun yang dapat digunakan untuk pembangunan suatu daerah. Karena penduduk, dalam hal ini sebagai sumberdaya manusia merupakan komponen pembangunan yang penting disamping sumber daya alam, teknologi, dan modal.

Akan tetapi, pada kenyataanya bahwa pertambahan penduduk kerap kali lebih banyak membawa permasalahan daripada membawa solusi terhadap pembangunan.

Pertambahan penduduk yang sangat cepat jika tidak diikuti dengan peningkatan kualitas yang baik akan menambah beban dan kerumitan terhadap usaha pembangunan. Selain itu, pertambahan penduduk juga telah menimbulkan gejala pengerukan berbagai sumber daya alam oleh manusia, yang menimbulkan masalah kelangkaan. Semua itu dapat disebabkan oleh berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti pangan, perumahan, kesempatan kerja, fasilitas kesehatan, gizi, pendidikan dan sandang.

Penduduk yang meningkat dengan sangat cepat juga dapat menjerumuskan perekonomian ke pengangguran dan kekurangan lapangan pekerjaan karena apabila jumlah penduduk meningkat maka proporsi pekerja pada penduduk total akan

2

Penyediaan fasilitas pendidikan dan sosial secara memadai akan semakin sulit terpenuhi. Bahkan pangan, barang-barang konsumen, bahan mentah, peralatan modal, dan sebagainya perlu diimpor untuk memenuhi permintaan penduduk, karena jumlahnya yang semakin banyak. Selanjutnya, kegagalan memenuhi permintaan yang meningkat seperti itu akan semakin memperberat tekanan inflasioner. Tak kalah pentingnya, pertambahan penduduk akan semakin menekan pendapatan per kapita, menurunkan standar kehidupan, dan menurunkan tingkat pembentukan modal.

Pengetahuan mengenai kondisi dan potensi penduduk disuatu daerah bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jumlah penduduk yang besar apabila dapat dimanfaatkan secara optimal akan bermanfaat bagi pembangunan suatu daerah, namun sebaliknya apabila penduduk yang besar kurang dimanfaatkan dan mempunyai kualitas yang rendah akan menyebabkan berbagai masalah di daerah tersebut.

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan banyak menimbulkan dampak negatif. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah berupaya untuk menekan besarnya angka laju pertumbuhan penduduk tersebut namun dirasa masih belum maksimal. Pada kenyataannya setiap daerah memiliki masalah masing- masing yang berpengaruh terhadap perubahan jumlah penduduknya. Bisa jadi suatu masalah menjadi faktor yang memengaruhi laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah tetapi masalah tersebut tidak berpengaruh pada angka laju pertumbuhan penduduk di daerah lainnya.

Jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan yang tinggi akan menghambat usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat di berbagai bidang kehidupan. Jumlah penduduk yang besar mengakibatkan rendahnya taraf kehidupan penduduk serta ketidakmampuan pemerintah menanggulanginya. Salah satu faktor yang memengaruhi jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang besar adalah fertilitas.

Fertilitas (kelahiran) merupakan salah satu dinamika kependudukan selain mortalitas (kematian), dan migrasi (masuk dan keluar) yang memengaruhi pertumbuhan penduduk di suatu wilayah (Bogue, 1965). Fertilitas dan migrasi masuk merupakan faktor yang menambah jumlah penduduk, sedangkan mortalitas dan migrasi keluar merupakan faktor yang mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah.

Pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh fertilitas diukur dengan jumlah anak lahir hidup dari seorang ibu. Menurut Mantra (2010) terdapat dua faktor yang dapat memengaruhi tinggi rendahnya fertilitas, yaitu faktor demografi dan faktor non demografi. Faktor demografi yang diantaranya adalah: struktur umur, struktur perkawinan, umur kawin pertama, paritas, disrupsi perkawinan, dan proporsi yang kawin. Dan faktor non demografi antara lain, keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status perempuan, urbanisasi dan industrialisasi. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap fertilitas.

Selain itu faktor sosial juga dapat memengaruhi fertilitas, seperti tingkat pendidikan ibu, status ketenagakerjaan ibu, usia kawin pertama ibu, penggunaan

4

alat kontrasepsi dan tingkat pendapatan orang tua. Dalam hal ini, perempuan yang bekerja untuk ikut membantu keadaan ekonomi keluarga sehingga meninggalkan keluarga dan rumah untuk bekerja. Oleh karena itu, curahan jam kerja perempuan bekerja diluar rumah juga berpengaruh terhadap fertilitas (Mantra, 2010).

Tingkat pendidikan memberikan pengaruh yang lebih kuat dalam memengaruhi fertilitas karena jika pendidikan meningkat maka pengetahuan akan pemakaian alat kontrasepsi dan jenisnya juga meningkat (Azantaro, 2015).

Penduduk yang memiliki pendidikan tinggi cenderung merencanakan kelahiran dan memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan ketika memiliki anak sehingga tercipta keluarga kecil yang bahagia. Menurut Hawthorn dalam Singarimbun (1987) kesadaran akan pembatasan kelahiran memang tergantung pada latar belakang daerah kota atau tempat tinggal, pendidikan dan penghasilan.

Lamanya penggunaan alat kontrasepsi juga akan menentukan jumlah anak yang dilahirkan. Wanita yang menggunakan alat kontrasepsi dalam waktu yang lama akan membatasi jumlah anak yang dilahirkan. Dan sebaliknya, wanita yang tidak menggunakan alat kontrasepsi akan memiliki banyak anak. Usia kawin pertama juga memengaruhi banyak dan sedikitnya tingkat fertilitas. Usia kawin pertama dalam suatu pernikahan berarti memulai hubungan kelamin antara individu wanita dengan pria yang terikat dalam suatu perkawinan. Apabila usia perkawinan pertama cenderung muda maka tingkat fertilitasnya akan semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin cepat usia kawin pertama, semakin besar kemungkinan mempunyai banyak anak (Singarimbun, 1987).

Salah satu pendekatan ilmu sosial tentang faktor-faktor yang memengaruhi fertilitas adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Davis dan Blake (1956), yang terkenal dengan istilah pendekatan “variabel antara” (intermediate variables).

Variabel antara adalah variabel yang secara langsung memengaruhi fertilitas dan dipengaruhi oleh variabel-variabel tidak langsung, seperti faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Pada tahun 1956, Kingsley Davis dan Judith Blake dalam papernya berjudul “Social Structure and Fertility: An Analytic Framework”

mengajukan bahwa terdapat tiga tahap penting dalam proses kelahiran, yaitu tahap hubungan kelamin (intercourse), tahap konsepsi (conception), tahap kehamilan (gestation). Ketiga tahapan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dimana perempuan dan masyarakat tinggal.

Pakar sosiologi lain, Freedman (1973) mengembangkan konsep variabel antara dari Davis dan Blake menjadi suatu kerangka pikir yang lebih lengkap, tetapi tetap memakai jalan pikiran bahwa variabel antara yang dikembangkan oleh Davis dan Blake adalah satu-satunya perantara yang terdapat dengan jelas menerangkan perbedaan fertilitas.

Menurut Leibenstein (1957) dalam Firdaus (2017), mempunyai anak dapat dilihat dari segi ekonomi, yaitu segi kegunaannya (utility) dan biaya (cost) yang harus dikeluarkan untuk membesarkan dan merawat anak. Kegunaan (utility) anak adalah dalam memberikan kepuasan kepada orang tua, dapat memberi transfer ekonomi (misalnya memberikan kiriman uang kepada orang tua pada saat dibutuhkan), atau dapat membantu dalam kegiatan produksi misalnya membantu mengolah tanah pertanian. Anak juga dapat menjadi sumber yang dapat membantu

6

kehidupan orang tua di masa depan (investasi). Sementara itu, pengeluaran untuk membesarkan anak merupakan biaya (cost) dari kepemilikan anak tersebut.

Apabila ada kenaikan pendapatan orang tua, maka aspirasi orang tua untuk mempunyai anak akan berubah. Orang tua akan menginginkan anak dengan kualitas yang lebih baik. Misalnya, dengan menyekolahkan anak setinggi mungkin, memberi makanan bergizi dengan jumlah yang cukup, memberikan kursus-kursus di luar jam sekolah, membawa ke tempat perawatan kesehatan yang berkualitas, dan lain-lain. Hal ini berarti biaya untuk membesarkan dan merawat anak menjadi besar. Di pihak lain, kegunaan anak akan turun, sebab walaupun anak masih memberikan kepuasan psikologis, akan tetapi balas jasa ekonominya menurun.

Waktu yang diberikan oleh anak untuk membantu orang tua akan menurun karena anak-anak lebih lama berada di sekolah atau kegiatan lain untuk kepentingan anak sendiri.

Di samping itu, orang tua modern dengan penghasilan cukup juga tidak lagi tergantung dari sumbangan anak. Singkatnya, biaya membesarkan anak menjadi lebih besar daripada kegunaannya. Secara ekonomi, hal ini mengakibatkan permintaan terhadap anak menurun dan pada gilirannya akan menurunkan tingkat fertilitas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia, pada tahun 2019 mencapai 268.074.600 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,31%. Dimana jumlah penduduk tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 49.023.200 jiwa, dan yang terendah berada di Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebanyak 695.600 jiwa.

Tabel 1.1

Data Jumlah Penduduk Indonesia per Provinsi dari yang tertinggi hingga terendah Tahun 2019

No Provinsi

Jumlah Penduduk (dalam ribuan

jiwa)

1 Jawa Barat 49.023,2

2 Jawa Timur 39.744,8

3 Jawa Tengah 34.552,5

4 Sumatera Utara 14.562,5

5 Banten 12.714,3

6 DKI Jakarta 10.504,1

7 Sulawesi Selatan 8.819,5

8 Sumatera Selatan 8.497,2

9 Lampung 8.457,6

10 Riau 6.835,1

11 Sumatera Barat 5.479,5

12 Nusa Tenggara Timur 5.437,2

13 Aceh 5.316,3

14 Nusa Tenggara Barat 5.152,4

15 Kalimantan Barat 5.045,7

16 Bali 4.362,0

17 Kalimantan Selatan 4.216,3

18 DI Yogyakarta 3.868,6

19 Kalimantan Timur 3.619,7

20 Jambi 3.566,2

21 Papua 3.347,1

22 Sulawesi Tengah 3.042,1

23 Sulawesi Tenggara 2.663,7

24 Kalimantan Tengah 2.649,8

25 Sulawesi Utara 2.494,1

26 Kepulauan Riau 2.241,6

27 Bengkulu 1.971,8

28 Maluku 1.768,5

29 Kepualauan Bangka Belitung 1.451,1

30 Sulawesi Barat 1.359,2

31 Maluku Utara 1.235,7

32 Gorontalo 1.176,4

8

33 Papua Barat 963,6

34 Kalimantan Utara 695,6

Indonesia 268.074,6

Sumber: BPS (Data diolah)

Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ke-empat di Indonesia dan merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Sumatera, jumlah penduduk provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 mencapai 14.562.549 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,28%, persentase ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk provinsi masih berada di bawah laju pertumbuhan penduduk Nasional. Dengan jumlah penduduk tersebut, memiliki arti bahwa 5,43% penduduk Indonesia berada di provinsi Sumatera Utara. Jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2018 yaitu sebesar 14.415.391 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,22%.

Dimana jumlah penduduk tertinggi berada di Kota Medan, yaitu sebanyak 2.279.894 jiwa, dan yang terendah berada di kabupaten Pakpak Bharat yaitu sebanyak 48.935 jiwa.

Salah satu penyebab jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan yakni komponen alami yaitu fertilitas (kelahiran). Secara alami, pertumbuhan penduduk juga dipengaruhi oleh tingkat fertilitas atau jumlah bayi yang lahir yang menambah jumlah jumlah penduduk. Pada tahun 2019 Kelahiran bayi di Sumatera Utara mencapai 281.369 bayi, dimana kelahiran tertinggi berada di Kabupaten Deli Serdang yaitu sebanyak 44.434 bayi, dan yang terendah berada di Kabupaten Nias Barat sebanyak 596 bayi.

Tabel 1.2

Data Jumlah Penduduk dan Kelahiran Provinsi Sumatera Utara per Kabupaten/Kota Tahun 2019

No Kabupaten/Kota

Jumlah Penduduk

(Jiwa)

Kelahiran (Bayi)

1 Medan 2.279.894 38.727

2 Deli Serdang 2.195.709 44.434

3 Langkat 1.041.775 21.506

4 Simalungun 867.922 10.074

5 Asahan 729.795 15.192

6 Serdang Bedagai 616.396 11.406

7 Labuhanbatu 494.178 10.628

8 Mandailing Natal 447.287 10.307

9 Batu Bara 416.493 8.883

10 Karo 415.878 6.750

11 Tapanuli Tengah 376.667 8.977 12 Labuhan Batu Utara 363.816 8.230 13 Labuhan Batu Selatan 338.982 7.432

14 Nias Selatan 319.902 4.291

15 Tapanuli Utara 301.789 4.824

16 Dairi 284.304 5.469

17 Tapanuli Selatan 281.931 4.475

18 Padang Lawas 281.239 7.618

19 Binjai 276.597 4.793

20 Padang Lawas Utara 272.713 7.484 21 Pematangsiantar 255.317 4.111 22 Padang Sidempuan 221.827 4.408 23 Humbang Hasundutan 190.186 3.405

24 Toba 183.712 4.123

25 Tanjungbalai 175.223 2.937

26 Tebing Tinggi 164.402 3.081

27 Nias 143.319 3.784

28 Gunungsitoli 142.426 3.245

29 Nias Utara 137.967 2.770

30 Samosir 126.188 2.803

31 Sibolga 87.626 1.862

32 Nias Barat 82.154 596

10

33 Pakpak Bharat 48.935 2.744

Sumatera Utara 14.562.549 281.369 Sumber: BPS (Data diolah)

Sebagai kabupaten peringkat ke-10 dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo memiliki jumlah penduduk sebanyak 415.878 jiwa dengan jumlah kelahiran bayi sebanyak 6.750 bayi. Sama halnya dengan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo juga terus mengalami trend peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, jumlah penduduk di Kabupaten Karo pada tahun 2018 adalah 409.675 jiwa dan mencapai 415.878 jiwa pada tahun 2019 dengan laju pertumbuhan penduduk 1,89%. Bila dibandingkan dengan hasil sensus penduduk (SP) tahun 2010, jumlah penduduk di Kabupaten Karo sebanyak 350.960 jiwa. Hal itu menunjukan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun di Kabupaten Karo. Berbeda dengan pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karo mengalami penurunan dari 1,95% pada 2018 menjadi 1,89% pada tahun 2019.

Meskipun demikian, angka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karo tergolong relatif tinggi, masih lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk nasional dan laju pertumbuhan penduduk tingkat provinsi, yaitu sebesar 1,39% untuk Nasional dan 1,28% untuk tingkat provinsi, sedangkan Kabupaten Karo sebesar 1,89%, pada tahun 2019.

Tabel 1.3

Data Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karo, per Kecamatan Tahun 2018-2019

No Kecamatan

2018 2019

Jumlah Penduduk

(Jiwa)

Laju Pertumbuhan

Penduduk (Persen)

Jumlah Penduduk

(Jiwa)

Laju Pertumbuhan

Penduduk (Persen)

1 Mardingding 19.918 1,95 20.219 1,89

2 Laubaleng 20.762 2,01 21.076 1,93

3 Tigabinanga 22.836 1,74 23.183 1,70

4 Juhar 14.858 1,45 15.083 1,44

5 Munte 22.135 1,48 22.469 1,47

6 Kutabuluh 11.911 1,49 12.091 1,47

7 Payung 12.420 1,72 12.608 1,68

8 Tiganderket 14.731 1,40 14.954 1,40

9 Simpang Empat 21.423 1,50 21.747 1,49

10 Naman Teran 14.937 1,95 15.163 1,89

11 Merdeka 16.231 2,51 16.476 2,38

12 Kabanjahe 75.899 2,29 77.052 2,18

13 Berastagi 51.448 2,40 52.226 2,28

14 Tigapanah 34.799 2,17 35.325 2,07

15 Dolat Rayat 9.687 1,96 9.834 1,89

16 Merek 21.044 1,93 21.363 1,87

17 Barusjahe 24.634 1,37 25.009 1,37

Karo 409.675 1,95 415.878 1,89

Sumber: BPS (Data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Kabanjahe merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Karo. Salah satu alasan mengapa Kecamatan Kabanjahe menjadi kecamatan yang terbanyak penduduknya, karena kecamatan ini merupakan Ibukota dari Kabupaten Karo. Setelah Kabanjahe, Kecamatan Berastagi memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Kabupaten Karo. Hal itu menunjukan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun di Kecamatan Berastagi. Berbeda dengan pertumbuhan penduduk, laju

12

pertumbuhan penduduk di Kecamatan Berastagi mengalami penurunan dari 1,95%

pada 2018 menjadi 1,89% pada tahun 2019.

Salah satu penyebab jumlah penduduk di Kecamatan Berastagi mengalami peningkatan yakni komponen alami yaitu fertilitas (kelahiran), sehingga Kecamatan Berastagi termasuk salah satu wilayah yang ikut memengaruhi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karo. Secara alami, pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh tingkat fertilitas atau jumlah bayi yang lahir yang menambah jumlah jumlah penduduk.

Tabel 1.4

Data Jumlah Kelahiran Kabupaten Karo, per Kecamatan Tahun 2019 No Kecamatan

Jumlah Kelahiran

(Bayi) 1 Mardingding 284

2 Laubaleng 271

3 Tigabinanga 460

4 Juhar 245

5 Munte 358

6 Kutabuluh 201

7 Payung 84

8 Tiganderket 181

9 Simpang Empat 373 10 Naman Teran 164

11 Merdeka 255

12 Kabanjahe 1.137 13 Berastagi 1.216

14 Tigapanah 674

15 Dolat Rayat 122

16 Merek 414

17 Barusjahe 311

Karo 6.750

Sumber: Karo dalam Angka 2020

Berdasarkan tabel diatas, jumlah kelahiran di Kabupaten Karo pada tahun 2019, adalah sebanyak 6.750 bayi. Dimana jumlah kelahiran tertinggi adalah

Kecamatan Berastagi, sebanyak 1.216 bayi, dan terendah adalah Kecamatan Payung, sebanyak 84 bayi. Tingginya angka jumlah kelahiran di Kecamatan Berastagi, tentunya ada faktor yang menyebabkan jumlah kelahiran di Kecamatan Berastagi. Sebagai kecamatan dengan jumlah kelahiran tertinggi di Kabupaten Karo, maka peneliti merasa tertarik dan terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS DETERMINAN FERTILITAS DI KECAMATAN BERASTAGI, KABUPATEN KARO”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dari pendapatan terhadap fertilitas di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo?

2. Bagaimana pengaruh dari usia kawin pertama terhadap fertilitas di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo?

3. Bagaimana pengaruh dari pendidikan suami terhadap fertilitas di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo?

4. Bagaimana pengaruh dari pendidikan istri terhadap fertilitas di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo?

5. Bagaimana pengaruh dari lama jam kerja terhadap fertilitas di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo?

6. Bagaimana pengaruh dari lama penggunaan alat kontrasepsi terhadap fertilitas di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo?

14

7. Bagaimana pengaruh dari pendapatan, usia kawin pertama, pendidikan suami, pendidikan istri, lama jam kerja, dan lama penggunaan alat kontrasepsi, secara bersama-sama terhadap fertilitas di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh dari pendapatan terhadap fertilitas di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

2. Untuk mengetahui dari usia kawin pertama terhadap fertilitas di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

3. Untuk mengetahui pengaruh dari pendidikan suami terhadap fertilitas di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

4. Untuk mengetahui pengaruh dari pendidikan istri terhadap fertilitas di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

5. Untuk mengetahui pengaruh dari lama jam kerja terhadap fertilitas di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

6. Untuk mengetahui pengaruh dari lama penggunaan alat kontrasepsi terhadap fertilitas di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

7. Untuk mengetahui pengaruh dari pendapatan, usia kawin pertama, pendidikan suami, pendidikan istri, lama jam kerja, dan lama penggunaan alat kontrasepsi, secara bersama-sama terhadap fertilitas di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan serta wawasan tentang kependudukan, tentang determinan fertilitas di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan memberikan gambaran mengenai kependudukan, dan dasar pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang tepat terhadap masalah penduduk di Kabupaten Karo.

b. Sebagai bahan pustaka, informasi dan referensi bagi yang memerlukan, serta sebagai bahan rujukan untuk penelitian serupa maupun lanjutan di bidang Kependudukan.

c. Sebagai bahan studi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, khususnya Departemen Ekonomi Pembanguan, mata kuliah Analisis Kependudukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Kependudukan

Dalam arti sederhana, penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal atau menempati suatu wilayah tertentu. Pengertian penduduk tercantum dalam UUD 1945 Pasal 26 ayat 2, yang berbunyi: “Penduduk Indonesia adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia”.

Kemudian pengertian penduduk secara umum adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu serta sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan negara.

Pertumbuhan penduduk yang diakibatkan oleh tiga komponen, yaitu:

fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah pelaksanaan pembangunan itu sendiri, namun demikian penduduk Indonesia menurut strukturnya berbeda dengan struktur negara yang lebih maju. Struktur penduduk Indonesia dikatakan masih muda, atau sebagian besar penduduk Indonesia berusia muda. Mengingat hanya orang dewasa saja yang bisa bekerja, dan pada umumnya dalam suatu keluarga hanya ada satu yang bekerja berarti bahwa untuk setiap orang yang bekerja harus menanggung beban hidup dari anggota keluarga dari yang cukup besar. Makin banyak orang yang harus ditanggung oleh setiap orang yang bekerja, maka makin rendah kesejahteraan penduduk (Subagiarta, 2006).

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di beberapa bagian dunia ini menyebabkan jumlah penduduk meningkat cepat. Di beberapa bagian dunia ini

telah terjadi kemiskinan dan kekurangan pangan. Fenomena ini menggelisahkan beberapa ahli, dan masing-masing dari mereka berusaha mencari faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut. Kalau faktor-faktor penyebab tersebut telah ditemukan maka masalah kemiskinan akan dapat diselesaikan (Mantra, 2010).

Umumnya para ahli dikelompokkan menjadi tiga bagian. Kelompok pertama terdiri dari penganut aliran Malthusian yang dipelopori oleh Thomas Robert Malthus dan aliran Neo Malthusian dipelopori oleh Garreth Hardin dan Paul Ehrlich. Kelompok kedua terdiri dari penganut aliran Marxist yang dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Dan kelompok ketiga terdiri dari pakar-pakar teori kependudukan mutakhir yang merupakan reformulasi teori kependudukan yang ada. Beberapa dari pakar teori kependudukan mutakhir yang akan dibicarakan adalah John Stuart Mill, Arsene Domont, dan Emile Durkheim, (Weeks dalam Mantra, 2010).

2.1.1.1 Aliran Malthusian

Aliran ini dipelopori oleh Thomas Robert Malthus, seorang pendeta Inggris, hidup pada tahun 1766 hingga tahun 1834. Pada permulaan tahun 1798 lewat karangannya yang berjudul “Essay Principle of Population it Effect the Future Improvement of Society, with Remarks on the Specculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Others Writers”, menyatakan bahwa penduduk (seperti juga tumbuh- tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada pembatasan, akan berkembang- biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi ini. Tingginya pertumbuhan penduduk ini disebabkan karena hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak bisa dihentikan. Malthus juga

18

berpendapat bahwa manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Apabila tidak diadakan pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk, maka manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan, (Weeks dalam Mantra, 2010). Pembatasan tersebut dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu preventive checks dan positive checks. Preventive checks yaitu pengurangan penduduk melalui penekanan kelahiran, sedangkan positive checks yaitu pengurangan penduduk melalui penekanan kematian.

Pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, Teori Malthus mulai diperdebatkan lagi. Kelompok yang menyokong aliran Malthus tetapi lebih radikal lagi disebut kelompok Neo-Malthusians. Untuk mengurangi jumlah penduduk mereka menganjurkan untuk menggunakan semua cara-cara preventive checks, misalnya dengan penggunaan alat kontrasepsi dan pengguguran kandungan (Mantra, 2010).

Menurut Paul Ehrlich dalam bukunya “The Population Explotion” pada tahun 1990, yang isinya bahwa bom penduduk akan meletus sewaktu-waktu, hal ini berakibat pada kerusakan dan pencemaran lingkungan. Ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan, yaitu membiarkan malapetaka itu terjadi atau manusia itu membatasi pertumbuhaanya dan mengelola lingkungan alam dengan baik.

(Jones,1981 dalam Mantra 2010).

2.1.1.2 Aliran Marxist

Aliran ini dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Pada tahun 1834, teori Malthus sangat berpengaruh di Inggris maupun di Jerman. Mark dan Engels tidak sependapat dengan Malthus yang menyatakan bahwa apabila tidak diadakan pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk, maka manusia akan kekurangan bahan pangan. Menurut Marx, tekanan penduduk yang terdapat di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan penduduk terhadap kesempatan kerja. Kemelaratan terjadi bukan disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, tetapi karena kesalahan struktur masyarakat itu sendiri seperti yang terdapat pada negara-negara kapitalis (Mantra, 2010).

Menurut Marx, kaum kapitalis membeli mesin untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh buruh. Jadi, penduduk yang melarat bukan disebabkan karena kekurangan bahan pangan melainkan karena kaum kapitalis mengambil sebagian dari pendapatan mereka dan mengganti peluang kerja dengan mesin. Jadi menurut Marx dan Engels sistem kapitalis yang menyebabkan kemelaratan tersebut, dimana mereka menguasai alat-alat produksi. Untuk mengatasi hal-hal tersebut maka struktur masyarakat harus diubah dari sistem kapitalis ke sistem sosialis.

Dalam sistem sosialis alat-alat produksi dikuasai oleh buruh, sehingga gaji buruh tidak akan terpotong. Buruh akan menikmati seluruh hasil kerja mereka dan oleh karena itu masalah kemelaratan akan akan dapat di hapuskan. Marx berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia maka semakin tinggi produksi

20

yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan pertumbuhan penduduk (Weeks dalam Mantra, 2010)).

2.1.1.3 Aliran Reformulasi

Pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 diadakan formulasi kembali beberapa teori kependudukan terutama teori Malthus dan Marx yang merupakan rintisan teori kependudukan mutakhir. Teori tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu yang pertama Teori fisiologi dan sosial ekonomi (John Stuart Mill, Arsene Dumont, Emile Durkheim, Michael Thomas Sadler dan Doubley) dan yang kedua penganut kelompok teknologi yang optimis.

a. Teori Fisiologi dan Sosial Ekonomi

John Stuart Mill, seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan Inggris dapat menerima pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk yang malampaui laju pertumbuhan bahan makanan. Namun demikian, dia berpendapat bahwa pada situasi tertentu manusia dapat memengaruhi perilaku demografinya. Apabila produktifitas seseorang tinggi maka ia cenderung ingin mempunyai keluarga kecil. Dalam situasi seperti ini fertilitas akan rendah. Jadi taraf hidup merupakan determinan fertilitas.

Arsene Dumont, seorang ahli Demografi bangsa Perancis yang hidup pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1980 dia menulis sebuah artikel berjudul Depopulation et Civilization. Ia mengemukakan teori penduduk baru yang disebut dengan kapilaritas sosial. Kapilaritas sosial mengacu pada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Untuk mencapai kedudukan

yang tinggi dalam masyarakat, keluarga yang besar merupakan beban yang berat.

Konsep ini dibuat berdasarkan atas analogi bahwa cairan akan naik pada sebuah pipa kapiler.

Emile Durkheim, seorang ahli sosiologi Perancis yang hidup pada akhir abad ke-19. Apabila Dumont menekankan perhatiannya pada faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk, maka Durkheim menekankan perhatiannya pada keadaan akibat dari adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi, (Weeks (dalam Mantra, 2010)). Ia mengatakan, pada suatu wilayah dimana angka kepadatan penduduknya tinggi akibat dari laju pertumbuhan penduduk, maka akan timbul persaingan di antara penduduk untuk dapat mempertahankan hidup. Dalam usaha memenangkan persaingan, tiap-tiap orang berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan dan mengambil spesialisasi tertentu. Keadaan seperti ini jelas terlihat pada masyarakat perkotaan dengan kehidupan yang kompleks.

Michael Thomas Sadler dan Doubleday adalah penganut teori fisiologis.

Sadler mengemukakan bahwa daya reproduksi manusia dibatasi oleh jumlah penduduk yang ada di suatu negara atau wilayah. Jika kepadatan penduduk tinggi, maka daya reproduksi manusia akan menurun. Sebaliknya jika kepadatan penduduk rendah, maka daya reproduksi manusia akan meningkat. Dalam hal ini Malthus lebih konkret argumentasinya daripada Sadler. Malthus mengatakan bahwa penduduk di suatu daerah dapat mempunyai tingkat fertilitas tinggi, tetapi dalam pertumbuhan alaminya rendah karena tingginya tingkat kematian. Namun demikian, penduduk tidak dapat mempunyai fertilitas tinggi apabila tidak

22

mempunyai kesuburan yang tinggi, tetapi penduduk dengan dengan kesuburan tinggi dapat juga tingkat fertilitasnya rendah.

Teori Doubleday hampir sama dengan teori Sadler, hanya titik tolaknya berbeda. Kalau sadler mengatakan bahwa daya reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan tingkat kepadatan penduduk, maka Doubleyday berpendapat bahwa daya reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan bahan makanan yang tersedia. Bahan makanan dalam hal ini disebut sebagai ukuran kemakmuran penduduk. Jadi kenaikan kemakmuran menyebabkan turunnya daya reproduksi manusia.

b. Penganut Kelompok Teknologi yang Optimis

Pandangan pesimis dari Malthus beserta penganutnya ditentang keras oleh kelompok teknologi. Mereka beranggapan bahwa manusia dengan ilmu pengetahuannya mampu melipatgandakan produksi pertanian. Mereka mampu mengubah kembali barang yang sudah habis dipakai sampai akhirnya dunia ketiga mengakhiri masa transisi demografinya. Ahli futurology Herman Kahn (1976), mengatakan bahwa negara-negara kaya akan membantu negara-negara miskin, dan akhirnya kekayaan itu juga jatuh kepada orang-orang miskin. Dengan tingkat teknologi yang ada sekarang ini mereka memperkirakan bahwa dunia ini dapat menampung 15 miliar orang dengan pendapatan melebihi Amerika Serikat.

2.1.2 Fertilitas

Definisi menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations dan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization-WHO), terdapat tiga konsep mengenai fertilitas (kelahiran).

a. Lahir Hidup (Live Birth) adalah kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana seorang bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan. Misalnya si bayi ada nafas (bernafas), ada denyut jantung, ada denyut tali pusat, atau gerakan otot.

b. Lahir Mati (Still Birth) adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang sudah berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan saat dilahirkan.

c. Aborsi (abortion) adalah peristiwa kematian bayi dalam kandungan dengan umur kehamilan kurang dari 28 minggu. Ada dua macam aborsi, yaitu sebagai berikut;

1. Aborsi disengaja (induced abortion) adalah peristiwa pengguguran kandungan karena kesehatan atau karena non kesehatan lainnya, seperti malu dan tidak menginginkan janin anak yang dikandung.

2. Aborsi tidak disengaja atau secara spontan (spontaneous abortion) adalah peristiwa pengguguran kandungan karena janin tidak dapat dipertahankan lagi dalam kandungan (Adioetomo dan Samosir, 2010).

Teori Leibenstein (dalam Firdaus, 2017) ada 3 macam utilitas yang diperoleh dari tambahan anak, pertama utilitas anak sebagai barang konsumsi. Anak akan memberikan tingkat kepuasan bagi orang tuanya dimana apabila pendapatan orang tua meningkat maka akan menambah anak karena apabila jumlah anak lebih banyak orang tua akan mendapatkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi, hal ini terjadi karena anak juga diharapkan dapat memberikan balas jasa ekonomi bagi orang tuanya.

24

Fertilitas Variabel Antara

Kedua, utilitas anak sebagai fungsi produksi. Anak diharapkan memberikan balas jasa ekonomi atau membantu dalam kegiatan produksi bagi orang tuanya dan diharapkan bisa membantu meningkatkan hasil produksi orang tuanya, baik itu sebagai tenaga kerja ataupun modal orang tuanya untuk proses produksi.

Ketiga, utilitas anak sebagai jaminan dihari tua. Anak dibesarkan oleh orang tua diharapkan dapat menjamin kehidupan orang tuanya dihari tua. Atau pengganti orang tua apabila sudah tidak bekerja.

Anak juga dapat dilihat dari 2 segi, yaitu;

a. Segi Kegunaan, Untuk mendapatkan kegunaan tersebut orang tua harus mengeluarkan ongkos untuk anak itu. Kegunaan atau utility ialah: dalam bentuk kepuasan atau memberikan balas jasa ekonomi serta membantu dalam kegiatan produksi dan juga merupakan sumber kehidupan orang tuanya di masa depan.

b. Segi Pengeluaran, untuk membesarkan anak adalah biaya dari mempunyai anak.

Davis dan Blake (1956) dalam tulisannya yang berjudul: The Social Structure of Fertility: An Analitical Framework, menyatakan bahwa faktor- faktor sosial memengaruhi fertilitas melalui variabel antara;

Gambar 2.1

Skema Dari Faktor Sosial yang memengaruhi fertilitas lewat Variabel Antara

Dalam tulisan tersebut Davis dan Blake juga menyatakan bahwa proses reproduksi seorang perempuan usia subur melalui tiga tahap: hubungan kelamin, konsepsi, kehamilan dan kelahiran. Dalam menganalisa sosial budaya terhadap fertilitas, dapat ditinjau dengan faktor- faktor yang mempunyai kaitan langsung

Faktor Sosial

dengan ketiga proses di atas. Davis dan Blake (dalam Mantra 2010) menyebutkan 11 variabel antara yang di kelompokan sebagai berikut;

a. Faktor- faktor yang memengaruhi kemungkinan hubungan kelamin pada usia reproduksi;

1) Umur memulai hubungan kelamin.

2) Selibat permanen, yaitu proporsi perempuan yang tidak pernah mengadakan hubungan kelamin.

3) Lamanya masa produksi yang hilang karena;

a) Perceraian, perpisahan, atau ditinggal pergi oleh suami.

b) Suami meninggal dunia.

4) Abstinensi sukarela.

5) Abstinensi karena terpaksa (impotensi, sakit, berpisah sementara yang tidak bisa dihindari).

6) Frekuensi hubungan seks (tidak termasuk abstinensi).

b. Faktor- faktor yang memengaruhi kemungkinan konsepsi;

1) Kesuburan dan kemandulan biologis (fekunditas dan infekunditas) yang disengaja.

2) Menggunakan atau tidak menggunakan alat- alat kontrasepsi;

a) Cara kimiawi dan cara mekanis.

b) Cara- cara lain (seperti metode ridma, dan senggama terputus).

3) Kesuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh faktor- faktor disengaja, misalnya sterilisasi.

c. Faktor- faktor yang memengaruhi selama kehamilan dan kelahiran;

26

1) Kematian janin karena faktor- faktor yang tidak disengaja.

2) Kematian janin karena faktor- faktor yang disengaja.

Beberapa faktor yang memengaruhi fertilitas dalam masyarakat, bekerja melalui variabel antara. Freedman mengembangkan model yang diusulkan oleh Davis dan Blake seperti terlihat pada gambar 2.2.

Gambar 2.2

Diagram faktor yang memengarui fertilitas

Pada gambar tersebut terlihat bahwa antara lingkungan dan struktur sosial ekonomi saling memengaruhi, sementara lingkungan juga memengaruhi tingkat mortalitas. Saling pengaruh memengaruhi terjadi pula antara struktur sosial ekonomi dengan tingkat mortalitas, struktur sosial ekonomi dengan norma mengenai besar keluarga, struktur sosial ekonomi dengan norma mengenai variabel antara, dan begitu seterusnya. Jadi perbedaan- perbedaan fertilitas antar masyarakat maupun antar waktu dari suatu masyarakat baru dapat dipahami apabila telah memahami beragam faktor yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan fertilitas (Rusli, 1996).

Menurut Rusli, fertilitas merupakan bagian dari sistem yang sangat kompleks dalam sosial, biologi, dan interaksinya dengan faktor lingkungan. Dalam penentuan tinggi rendahnya tingkat fertilitas seseorang, keputusan diambil oleh istri atau suami-istri atau secara luas oleh keluarga. Penentuan keputusan ini dapat dipengaruhi oleh latar belakang dan lingkungan, misalnya pendidikan, pendapatan, pekerjaan, norma keluarga besar umur perkawinan, dan sebagainya.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 menyebutkan bahwa jumlah anak dari seorang wanita dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk tingkat pendidikan (menyebabkan penundaan perkawinan), umur kawin pertama, keinginan membatasi jumlah anak, dan penggunaan kontrasepsi. Oleh karena itu, perbedaan- perbedaan fertilitas antar masyarakat maupun antar waktu dari suatu masyarakat baru dapat diketahui atau dipahami apabila telah memahami beragam faktor yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan fertilitas.

2.1.3 Pengaruh Pendapatan terhadap Fertilitas

Pendapatan keluarga dapat diartikan sebagai keseluruhan penerimaan suami istri dan anggota lain dalam suatu keluarga, baik yang bersumber dari kegiatan utama maupun tambahan yang diukur dalam bentuk uang. Pendapatan sebagai salah satu ukuran kemakmuran yang telah dicapai seseorang atau keluarga merupakan faktor yang cukup dominan memengaruhi keputusannya terhadap suatu hal termasuk dalam menentukan jumlah anak.

Dalam hubungannya dengan fertilitas, penduduk dengan keadaan ekonomi kurang memadai atau yang berpendapatan rendah cenderung akan mengakhiri masa

28

reproduksinya lebih awal dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan sedang atau tinggi. Semakin besar pendapatan keluarga akan berpengaruh pula terhadap besarnya keluarga dan pola konsumsi karena terdorong oleh tersedianya produk dan barang baru dan akan merubah tentang pandangan jumlah anak yang dilahirkan.

Terence Hull (dalam Singarimbun 1987) mengatakan bahwa wanita dalam kelompok berpenghasilan rendah akan mengakhiri masa reproduksinya lebih awal dibandingkan dengan wanita berpendapatan tinggi dikarenakan wanita berpendapatan rendah cenderung memiliki gizi dan kualitas kesehatan yang kurang, mudah terserang penyakit dan tidak diobati dengan semestinya Hal tersebut sesuai dengan pendapat Becker (1995) yang menganggap bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka jumlah anak yang diinginkan juga akan mengalami peningkatan, sehingga hubungan antara tingkat pendapatan dan fertilitas adalah positif. Sedangkan pendapat Wrong, mengemukakan bahwa penduduk dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah mempunyai fertilitas yang lebih tinggi yang mana mereka menganggap anak-anak sebagai sumber tenaga kerja dan sumber pendapatan yang penting bagi keluarga, investasi hari tua dan komoditas yang dapat disimpan di kemudian hari. Sehingga, keluarga dengan pendapatan tinggi cenderung menginginkan jumlah anak yang lebih sedikit dibandingkan dengan keluarga berpendapatan rendah.

Keadaan ekonomi keluarga sangat tergantung pada pendapatan keluarga itu sendiri. Menurut Saleh (1995), status perekonomian selalu mutlak dalam menentukan besarnya jumlah anak yang dilahirkan disebabkan beberapa hal, yaitu:

1. Ada kemungkinan bahwa saat pertama kali keluarga belum punya kekayaan tetapi setelah beberapa tahun kekayaannya menjadi bertambah seiring waktu sehingga keputusan untuk mempunyai anak juga berbeda.

2. Atau sebaliknya, yakni pada saat pertama sebuah keluarga mempunyai banyak kekayaan tetapi setelah beberapa tahun seiring berjalannya waktu, kekayaannya tersebut habis karena sesuatu hal.

Pendapatan yang diperoleh dalam suatu keluarga sangatlah penting dan selalu berkaitan dengan segala pengeluaran di dalam keluarga baik ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga lainnya.

Pendapatan sebagai tolak ukur kemakmuran yang telah dicapai oleh sebuah keluarga pada beberapa hal yang merupakan faktor yang cukup dominan untuk memengaruhi keputusan seseorang ataupun keluarga pada suatu hal. Pendapatan keluarga berperan penting, karena pada hakikatnya kesejahteraan keluarga sangat tergantung pada besar kecilnya pendapatan keluarga (Saleh, 2003).

Pendapatan yang meningkat akan membuat suatu keluarga memiliki kesejahteraan yang meningkat pula, sebab semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi kualitas kehidupan yang dimiliki seseorang. Di samping itu keberadaan anak dapat merubah kualitas kehidupan seseorang, sebab orang tua menginginkan anak dengan kualitas yang lebih baik. Dengan kata lain biaya yang dikeluarkan untuk anak akan naik dari biasanya sehingga akan memengaruhi kegunaan dari pendapatan. Di samping itu orang tua juga tidak tergantung dari sumbangan anak. Jadi, biaya membesarkan anak lebih besar daripada kegunaannya.

30

Hal ini mengakibatkan permintaan terhadap anak menurun atau dengan kata lain fertilitas akan menurun (Mundiharno, 2007).

Selain itu, Easterlin berpendapat bahwa bagi negara-negara berpendapatan rendah permintaan mungkin bisa tinggi tetapi suplainya rendah, karena terdapat pengekangan biologis terhadap kesuburan. Hal ini menimbulkan suatu permintaan berlebihan dan juga sejumlah besar orang yang benar-benar tidak menjalankan praktek-praktek pembebasan keluarga. Dipihak lain, pada tingkat pendapatan yang tinggi, permintaan adalah rendah sedangkan kemampuan suplainya tinggi, maka akan menimbulkan suplai yang berlebihan dan meluasnya praktek keluarga berencana (Mundiharno, 2007).

2.1.4 Pengaruh Usia Perkawinan Pertama Terhadap Fertilitas

Usia perkawinan pertama yang dimaksud adalah usia dimana seorang wanita pertama kali menikah atau terikat dalam suatu hubungan yang sah secara hukum dan agama dengan seorang laki-laki. Usia perkawinan yang dimaksud disini adalah umur pada waktu memasuki ikatan sosial, atau dengan istilah perkawinan, usia konsumsi perkawinan (hubungan kelamin yang pertama kali dilakukan setelah menikah). Seperti yang diketahui bahwa pada saat seseorang menikah pada usia yang relatif lebih muda, maka masa subur atau reproduksi akan lebih panjang dalam ikatan perkawinan sehingga memengaruhi peningkatan fertilitas.

Di negara sedang berkembang, usia perkawinan pertama penduduknya relatif muda sehingga masa reproduksi yang dimiliki juga semakin panjang dan menyebabkan angka fertilitas juga semakin tinggi (Singarimbun, 1987). Dengan