BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penerimaan Diri

1. Pengertian Penerimaan Diri

Menurut Jersid (dalam, Meilinda 2013), menyatakan bahwa penerimaan diri adalah kesediaan untuk menerima dirinya yang mencangkup keadaan fisik, psikologi sosial dan pencapaian dirinya, baik kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki.

Santrock (2002) mendefinisikan penerimaan diri sebagai suatu keadaan yang disadari oleh diri sendiri untuk menerima begitu saja kondisi diri tanpa berusaha mengembangkan diri lebih lanjut. Sedangkan Riyanto (2006) mendefinisikan Sikap menerima diri adalah kemampuan seseorang untuk mengakui kenyataan diri secara apa adanya termasuk juga menerima semua pengalaman hidup, sejarah hidup, latar belakang hidup, dan lingkungan pergaulan.

Menurut Prihadi (2004) menerima diri apa adanya berarti pasrah dan jujur terhadap kondisi yang dimiliki, tidak ada yang ditutup-tutupi, baik itu kekuatan maupun kelemahan, kelebihan maupun kekurangan, yang mendorong maupun yang menghambat yang ada di dalam diri. Semua diterima apa adanya.

kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki, sehingga apabila terjadi peristiwa yang kurang menyenangkan maka individu tersebut akan mampu berfikir logis tentang baik buruknya masalah yang terjadi tanpa menimbulkan perasaan, permusuhan, perasaan rendah diri, malu, dan rasa tidak aman.

Chaplin (2011) menyatakan bahwa self acceptance (penerimaan diri) merupakan sikap yang pada dasarnya merasa puas dengan diri sendiri, kualitas-kualitas dan bakat-bakat sendiri, dan pengakuan akan keterbatasan-keterbatasan sendiri. Germer (2009) mendefinisikan penerimaan diri sebagai kemampuan individu untuk dapat memiliki suatu pandangan positif mengenai siapa dirinya yang sebenar-benarnya, dan hal ini tidak dapat muncul dengan sendirinya, melainkan harus dikembangkan oleh individu.

Roger (Corey, 2009) mengungkapkan bahwa penerimaan merupakan sikap seseorang yang mampu menerima orang lain apa adanya secara keseluruhan, tanpa disertai persyaratan maupun penilaian. Penerimaan diri adalah sikap untuk menilai diri dan keadaannya secara obyektif, menerima segala yang ada pada dirinya termasuk kelebihan dan kelemahannya (Rahmawati, Machuroh, & Nugroho, 2012).

mengolah kritik demi perkembangan dirinya sendiri (Levianti, 2013). Meksipun memiliki kelemahan, tidak pernah ada rasa malu atau merasa bersalah dengan hal-hal tersebut dan menerima apa adanya (Rahmawati, Machuroh, & Nugroho, 2012).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa penerimaan diri adalah suatu keadaan yang disadari oleh diri sendiri untuk menerima kondisi diri, pasrah dan jujur terhadap kondisi yang dimiliki baik itu kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki sehingga tidak menimbulkan perasaan rendah diri, malu dan rasa tidak tidak aman.

2. Aspek-Aspek Penerimaan Diri

Sheerer, (dalam Pancawati, 2013), mengemukakan aspek-aspek penerimaan diri sebagai berikut:

a. Perasaan sederajat.

Individu merasa dirinya berharga sebagai manusia yang sederajat dengan orang lain, sehingga individu tidak merasa sebagai orang yang istimewa atau menyimpang dari orang lain. Individu merasa dirinya mempunyai kelemahan dan kelebihan seperti halnya orang lain.

b. Percaya kemampuan diri.

keburukannya dari pada ingin menjadi orang lain, oleh karena itu individu puas menjadi diri sendiri.

c. Bertanggung jawab.

Individu yang berani memikul tanggung jawab terhadap perilakunya.Sifat ini tampak dari perilaku individu yang mau menerima kritik dan menjadikannya sebagai suatu masukan yang berharga untuk mengembangkan diri.

d. Orientasi keluar diri.

Individu lebih mempunyai orientasi diri keluar dari pada ke dalam diri, tidak malu yang menyebabkan individu lebih suka memperhatikan dan toleran terhadap orang lain, sehingga akan mendapatkan penerimaan sosial dari lingkungannya.

e. Berpendirian.

Individu lebih suka mengikuti standarnya sendiri dari pada bersikap conform terhadap tekanan sosial. Individu yang mampu menerima diri mempunyai sikap dan percaya diri yang menurut pada tindakannya sendiri dari pada mengikuti konvensi dan standar dari orang lain serta mempunyai ide aspirasi dan pengharapan sendiri. f. Menyadari keterbatasan.

g. Menerima keterbatasan

Menerima segala hal yang ada pada diri sendiri baik kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki, sehingga tidak menyalahakan diri atas keterbatasan diri ataupun mengingkari kelebihan.

h. Menerima sifat kemanusiaan.

Individu tidak menyangkal impuls dan emosinya atau merasa bersalah karenanya. Individu yang mengenali perasaan marah, takut dan cemas tanpa menganggapnya sebagai sesuatu yang harus diingkari atau ditutupi.

yang mengenali perasaan marah, takut dan cemas tanpa menganggapnya sebagai sesuatu yang harus diingkari atau ditutupi.

Dijelaskan pula oleh Mahabbati (2009), secara umum sikap orang tua menghadapi anaknya yang menyandang cacat berdasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam bidang emosi, kognisi dan tingkah laku dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu :

a. Sikap menerima.

Orang tua dalam kategori ini menunjukkan kestabilan emosi, dapat mengatasi persoalan kecacatan fisik secara objektif, memperlihatkan pengertian yang mendalam mengenai problem anaknya dan aktif dalam merencanakan program-program yang diperlukan bagi anaknya.

b. Sikap proteksi yang berlebihan.

Disini orang tua menunjukkan kepekaan emosional terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan anaknya, memperlihatkan pengertian yang pincang mengenai problema kecacatan fisik, disebabkan karena kehidupan emosi yang mudah melonjak tadi.Orang tua dalam kategori ini mudah mengorbankan anggota keluarganya demi untuk dapat merawa dan memberikan perhatian yang berlebihan pada anaknya.

c. Sikap menolak.

terhadap anak ini, menyembunyikannya terhadap orang luar, mengabaikan akan kebutuhan fisik dan mental anak, dan tak segansegan memberikan hukuman pada anak atas kegagalan yang diperlihatkannya.

3. Tahapan Penerimaan Diri

Proses seorang individu untuk dapat menerima dirinya tidak dapat muncul begitu saja, melainkan terjadi melalui serangkaian proses secara bertahap. Menurut Germer (2009), tahapan penerimaan diri terjadi dalam 5 fase, antara lain:

a. Penghindaran (Aversion)

Pertama-tama, reaksi naluriah seorang individu jika dihadapkan dengan perasaan tidak menyenangkan (uncomfortable feeling) adalah menghindar, contohnya kita selalu memalingkan pandangan kita saat kita melihat adanya pemandangan yang tidak menyenangkan. Bentuk penghindaran tersebut dapat terjadi dalam beberapa cara, dengan melakukan pertahanan, perlawanan, atau perenungan.

b. Keingintahuan (Curiosity)

c. Toleransi (Tolerance)

Pada tahap ketiga ini, individu akan menahan perasaan tidak menyenangkan yang mereka rasakan sambil berharap hal tersebut akan hilang dengan sendirinya.

d. Membiarkan Begitu Saja (Allowing)

Setelah melalui proses bertahan akan perasaan tidak menyenangkan telah selesai, individu akan mulai membiarkan perasaan tersebut datang dan pergi begitu saja. Individu secara terbuka membiarkan perasaan itu mengalir dengan sendirinya.

e. Persahabatan (Friendship)

Seiring dengan berjalannya waktu, individu akan mulai bangkit dari perasaan tidak menyenangkan tadi dan mencoba untuk dapat memberi penilaian atas kesulitan tersebut. Bukan berarti ia merasakan kemarahan, melainkan individu dapat merasa bersyukur atas manfaat yang didapatkan berdasarkan situasi ataupun emosi yang hadir.

B. Tuna Grahita

1. Pengertian Tunagrahita

Istilah tunagrahita berasal dari kata “Tuna” dan “Grahita” tuna

memerlukan layanan pendidikan khusus. Mumpuniarti (2010), mengungkapkan bahwa anak tunagrahita ringan (Mild Mentally Retarded) adalah anak yang tingkat kecerdasannya (IQ) berkisar antara

50 sampai dengan 70. Rendahnya tingkat kecerdasan itu juga mengakibatkan terbatasnya perkembangan pencapaian tingkat usia mental mereka. Tingkat pencapaian usia mental/umur kecerdasan mental setaraf anak usia sekolah dasar kelas enam (umur anak 12 tahun) walaupun sudah mencapai usia dewasa.

Anak tunagrahita adalah anak yang mengalami keterbelakangan kecerdasan dan kekurangmampuan aspek mental lainnya dan sosialnya sedemikian rupa, yang terjadi selama masa perkembangan yang optimal diperlukan pelayanan dan pengajaran dengan program khusus (dalam, Hidayat ddk, 2006)

Wardani, dkk (2007) menyatakan bahwa ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata (signifikan) berada dibawah rata-rata (normal) bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian diri dan semua ini berlangsung (termanifestasi) pada masa perkembangannya.

American Association on Mental Deficiency/ AAMD (Amin, 2005), mendefinisikan tunagrahita sebagai kelainan yang meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata-rata, yaitu IQ 84 ke bawah berdasarkan tes dan muncul sebelum usia 16 tahun. Rochyadi dan Alimin (2005) menyebutkan bahwa “tunagrahita berkaitan erat dengan masalah

sebuah kondisi”. Hal ini ditunjang dengan pernyataan menurut Kirk

(Effendi, 2006) yaitu “Mental Retarded is not adisease but acondition”. Jadi berdasarkan pernyataan di atas dapat dipertegas bahwasannya tunagrahita merupakan suatu kondisi yang tidak bisa disembuhkan dengan obat apapun.

Menurut Mumpuniarti (2000) tanda-tanda seseorang dianggap tunagrahita antara lain:

a. tidak berkemampuan secara sosial dan tidak mampu mengelola dirinya sendiri sampai tingkat usia dewasa

b. mental di bawah normal

c. terlambat kecerdasannya sejak dari lahir d. terlambat tingkat kemasakannya

e. cacat mental disebabkan pembawaan dari keturunan atau penyakit f. tidak dapat disembuhkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa tuna grahita yaitu anak yang memiliki tingkat kecerdasan dibawah normal, tidak mampu mengelola dirinya sendiri sampai usia dewasa, mental dibawah normal, terlamat kecerdasannya sejak lahir dan sulit untuk disembuhkan.

a. Ringan (IQ 50-55 hingga 70)

Sekitar 85 persen dari mereka yang memiliki IQ kurang dari 70 diklasifikasikan dalam kelompok retardasi mental atau tunagrahita ringan. Mereka tidak selalu dapat dibedakan dari anak-anak normal sebelum mulai bersekolah. Di usia remaja akhir biasanya mereka dapat mempelajari ketrampilan akademik yang kurang lebih sama dengan level kelas 6. Ketika dewasa mereka mampu melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan ketrampilan atau dibalai karya di rumah penampungan, meskipun mereka mungkin membutuhan bantuan dalam masalah masalah sosial dan keuangan.

b. Sedang (IQ 5-40 hingga 50-55)

c. Berat (IQ 20-25 hingga 35-40)

Di antara mereka yang memiliki IQ kurang dari 70, sekitar 3 hingga 4 persen masuk dalam kelompok retandasi mental parah.orang-orang tersebut umumnya memiliki abnormalitas fisik sejak lahir dan keterbatasan dalam pengedalian sensori motor. Sebagian besar dimasukan dalam institusi penampungan dan membutuhan bantuan dan supervisi terus menerus. Orang dewasa yang mengalami retardasi mental parah dapat berperilaku ramah, namun biasanya hanya dapat berkomunikasi secara singkat di level yang sangat konkret. Mereka hanya dapat melakukan sedikit aktivitas secara mandiri dan sering kali terlihat lesu karena kerusakan otak mereka yang parah yang menjadikan mereka relatif pasif dan kondisi kehidupan mereka hanya memberikan sedikit stimulasi. Mereka mampu melakukan pekerjaan yang sangat sederhana.

d. Sangat Berat (IQ di bawah 20-25)

Hanya 1 hingga 2 persen dari mereka yang mengalami retandasi mental yang masuk dalam kelompok retardasi metal sangat berat, yang membutuhkan supervise total dan seringkali

2. Karakteristik Tunagrahita

Suharmini (2009) mengatakan bahwa karakteristik yang menonjol pada anak tuna grahita pada fungsi kognitifnya, yakni pada kemampuan akademik. Anak masih dapat mengikuti pelajaran akademik di sekolah khusus, anak tuna grahita tuna grahita banyak yang lancar berbicara tetapi kurang perbendaharaan katanya. Menurut Mumpuniarti,(2000) karakteristik anak tuna grahita dapat ditinjau secara fisik, psikis, dan sosial yang diuraikan sebagai berikut:

a. Karakteristik fisik nampak seperti anak normal, hanya sedikit mengalami kelambatan dalam kemampuan sensomotorik.

b. Karakteristik psikis sukar berpikir abstrak dan logis, kurang memiliki kemampuan analisis, asosiasi lemah, fantasi lemah, kurang mampu mengendalikan perasaan, mudah dipengaruhi, kepribadian kurang harmonis karena tidak mampu menilai baik buruk.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa karakteristik anak tuna grahita yaitu mempunyai fisik normal namun mengalami kelambatan sensomotorik dan anak tuna grahita biasanya sukar berbicara abstrak.

C. Ibu yang memiliki anak tunagrahita

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2003), “Ibu” berarti wanita yang telah melahirkan seorang anak.Wanita atau ibu adalah : pengurus generasi keluarga dan bangsa sehingga keberadaan wanita yangsehat jasmani dan rohani serta sosial sangat diperlukan.Wanita atau ibu adalah makhluk bio-psiko-sosial-cultural dan spiritual yang utuh dan unik, mempunyaikebutuhan dasar yang bermacam-macam sesuai dengan tingkat perkembangannya (Sofyan, 2006).

Syafei (2002) juga mengungkapkan bahwa kehadiran seorang ibu sangat penting dan strategis bagi anak, terutama pada masa awal bagi kepentingan pertumbuhan perkembangan, dan kedewasaan anak. Keutamaan tersebut jelas tidak bisa digantikan oleh oranglain. Kartono (1992) menjelaskan pengalaman-pengalaman sebagai seorang ibu membutuhkan tugas-tugas kewajiban serta reaksi-reaksi emosional yang khas, baik yang bersifat positif (misalnya kebahagiaan), maupun yang bersifat negatif (misalnya kecemasan dan ketakutan)

yang gembira-bahagia dan bebas, sehingga susahnya rumah tangga menjadi semarak, dan bisa memberikan rasa aman, bebas, hangat, menyenagkan, serta penuh kasih sayang. Dengan begitu anak-anak suami akah betah tinggal dirumah. Iklim psikologis penuh kasih sayang, kesabaran, ketenangan, dan kehangatan itu memberikan semacam vitamin psikologis yang merangsang pertumbuhan anak-anak menuju kedewasaan.

Gesell (dalam, Crain, 2007) megutarakan bahwa orangtua, termasuk ibu, memerlukan sejumlah pengetahuan teoritis tentang kecenderungan dan urutan perkembangan anak. Secara khusus mereka perlu menyadari bahwa perkembangan berfluktuasi antara periode kestabilan dan ketidakstabilan. Pengetahuan ini akan membantu orangtua menjadi sadar dan paham. Sebagai contoh, orangtua akan terbantu oleh pengetahuan bahwa anak mereka dua setengah tahun harus melewati periode-periode sulit yang bisa membuatnya jadi sangat bandel. Dengan mengethui hal ini, orangtua tidak akan merasa berat hati untuk mengendalikan tingkahlakunya sebelum terlambat. Selain itu orangtua akan mampu menghadapi anak-anak dengan lebih fleksibel, dan mungkin lebih menikmati masa-masa kebersamaan dengan mereka yang gigih berusaha membangun dasar kemandiriannya.

kehadiran anak cacat. Ibu yang memiliki sikap yang sehat dalam mengasuh dan merawat anak tunagrhita dapat memberikan pengaruh yang baik dalam praktek pengasuhan.

Orangtua yang memiliki anak tunagrahita memiliki beban yang berat dalam mengurus anak, karena anak tunagrahita memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri dan harus mendapat perhatian lebih yang berbeda dengan anak normal lainnya. Selain itu, beban yang dirasakan orangtua yang memiliki anak tunagrahita biasanya berasal lingkungan sosial “orang awam” yang tidak memiliki pengetahuan mengenai anak tunagrahita akan memandang anak tunagrahita sebagai nak yang tidak normal dan acap kali disepelekan. Penilaian-penilaian dari lingkungan ini akan mempngaruhi kejiwaan orangtua anak tersebut (Listiyaningsih & Dewayani, 2010).

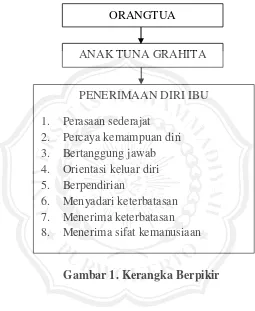

D. Kerangka Berfikir

Menurut Miami (Munir, 2010), bahwa orangtua adalah pria dan yang terkait dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya. Setiap orangtua mendambakan memiliki anak yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Namun, tidak semua anak dilahirkan dan tumbuh dalam keadaan normal. Beberapa diantaranya memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun psikis, yang telah dialami sejak awal masa perkembangan (Faradina, 2016).

keterbatasan kecerdasannya sukar untuk mengikuti sekolah secara klasikal. Jersild (dalam Meilinda, 2013), menyatakan bahwa penerimaan diri adalah kesediaan untuk menerima dirinya yang mencakup keadaan fisik, psikologi sosial dan pencapaian dirinya, baik kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki.

Beberapa orang tua memiliki anak yang kurang sempurna pertumbuhannya cacat. Keadaan ini merupakan kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh orang tua. Reaksi awal orang tua atas hadirnya anak cacat dalam keluarga adalah shock (kaget) dengan kondisi anak yang tidak normal. Banyak orang tua yang merasa gagal terhadap apa yang dinanti-nantikan dan tidak sesuai dengan harapan. Dalam proses selanjutnya ada orang tua yang bersikap masa bodoh dan cenderung lari dari kenyataan. Namun ada juga orang tua yang sikapnya berkembang ke arah yang lebih positif, mulai tumbuh keinginan untuk memelihara, merawat, dan mengasuh anak. Orang tua dari anak cacat memiliki tingkat penerimaan yang berbeda-beda.

Penelitian ini membahas deskripsi Penerimaan diri pada ibu yang memiliki anak tunagrahita di SLB C Yakut Purwokerto. Dibawah ini adalah gambar kerangka berfikir yang telah dijelaskkan oleh peneliti diatas : Deskripsi penerimaan diri pada ibu yang memiliki anak Tunagrahita :

Gambar 1. Kerangka Berpikir ORANGTUA

ANAK TUNA GRAHITA

PENERIMAAN DIRI IBU 1. Perasaan sederajat

2. Percaya kemampuan diri 3. Bertanggung jawab 4. Orientasi keluar diri 5. Berpendirian