BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

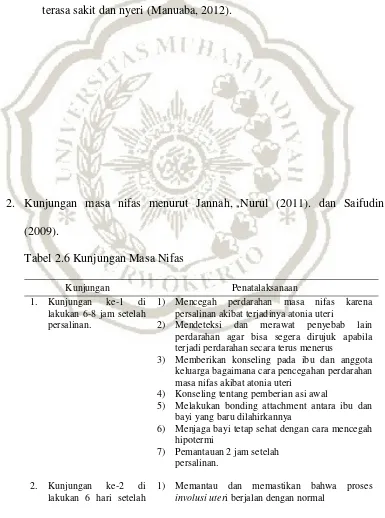

A. KEHAMILAN

1. Pengertian kehamilan

Menurut Federasi Obstetri Ginekologi internasional dalam (Prawirohardjo, 2010). Kehamilan adalah suatu proses penyatuan dari

spermatozoa dan ovum yang selanjutnya akan terjadi nidasi. Menurut Mochtar, (2012). Kehamilan normal berlangsung dalam waktu 40

minggu (10 bulan) dihitung dari saat hari pertama haid terakhir sampai

lahirnya bayi. Dapat disimpulkan bahwa kehamilan adalah suatu proses

penyatuan sel telur dan sperma yang berlangsung 40 minggu dihitung

dari saat hari pertama haid terakhir sampai persalinan.

Kehamilan merupakan waktu transisi, yaitu suatu masa antara

kehidupan sebelum memiliki anak yang sekarang berada dalam

kandungan dan kehidupan nanti setelah anak tersebut lahir

(Varney, 2014).

2. Penyebab terjadinya kehamilan

Menurut Manuaba (2012). Peristiwa terjadinya kehamilan di antaranya

yaitu:

a. Ovulasi

perubahan menjadi folikel de Graaf yang menuju ke permukaan

ovum disertai pembentukan cairan folikel. Selama pertumbuhan menjadi folikel de graaf, ovarium mengeluarkan hormon estrogen

yang dapat mempengaruhi gerak dari tuba yang makin mendekati

ovarium, gerak sel rambut lumen tuba makin tinggi, sehingga

peristaltic tuba makin aktif, yang mengalir menuju uterus. Dengan pengaruh LH yang semakin besar dan fluktusi yang mendadak, terjadi proses pelepasan ovum yang disebut ovulasi. Ovum yang dilepaskan akan ditangkap oleh fimbriae, dan ovum yang ditamngkap terus berjalan mengikuti tuba menuju uterus dalam bentuk pematangan yang siap untuk dibuahi

b. Konsepsi

Merupakan pertemuan antara inti ovum dengan inti spermatozoa

yang nantinya akan membentuk zigot. c. Nidasi atau implantasi

Setelah terbentuknya zigot yang dalam beberapa jam telah mampu membelah dirinya menjadi dua dan seterusnya serta berjalan

terus menuju uterus, hasil pembelahan sel memenuhi seluruh ruangan dalam ovum, maka terjadilah proses penanaman blastula

d. Pembentukan plasenta

Terjadinya nidasi mendorong sel blastula mengadakan

diferensisi, sel yang dekat dengan ruangan eksoselom membentuk kantong kuning telur sedangkan sel lain membentuk ruangan

amnion, sedangkan plat embrio terbentuk diantara dua ruangan

amnion dan kantong kuning telur tersebut. Ruangan amnion dengan cepat mendekati korion sehingga jaringan yang terdapat diantara

amnion dan embrio padat dan berkembang menjadi talipusat.Vili korealis menghancurkan desidua sampai pembuluh darah vena mulai pada hari ke 10 sampai 11 setelah konsepsi sedangkan arteri pada hari ke 14 sampai 15. Bagian desidua yang tidak dihancurkan akan membentuk plasenta 15- 20 kotiledon maternal, pada janin plasenta

akan dibagi menjadi sekitar 200 kotiledon fetus dan setiap kotiledon fetus terus bercabang dan mengambang ditengah aliran darah yang nantinya berfungsi untuk memberikan nutrisi dan pertumbuhan (Manuaba, 2012).

3. Perubahan fisiologi selama kehamilan

Menurut Manuaba (2012). Dengan terjadinya kehamilan, maka

seluruh sistem genetalia wanita mengalami perubahan sedangkan

a. Uterus

Uterus yang semula beratnya 30 gram akan mengalami

hipertrofi dan hyperplasia, sehingga otot rahim menjadi lebih besar lunak dan mengikuti pembesaran rahim menjadi 1000 gram akhir

kehamilan. Perlunakan isthmus(tanda hegar) merupakan perubahan pada isthmus uteri yang menyebabkan isthmus menjadi lebih panjang dan lunak sehingga pada pemeriksaan dalam seolah-olah

kedua jari dapat saling sentuh.Tanda piskasek merupakan bentuk rahim yang berbeda yang disebabkan oleh pertumbuhan yang cepat

didaerah implantasi plasenta, sedangkan Braxton Hick merupakan

kontraksi rahim yang disebabkan oleh perubahan konsentrasi

hormonal yang menyebabkan progesterone mengalami penurunan (Manuaba, 2012).

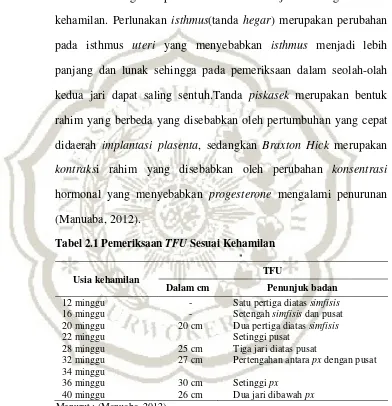

Tabel 2.1 Pemeriksaan TFU Sesuai Kehamilan

Usia kehamilan TFU

Dalam cm Penunjuk badan 12 minggu - Satu pertiga diatas simfisis 16 minggu - Setengah simfisis dan pusat 20 minggu 20 cm Dua pertiga diatas simfisis

22 minggu Setinggi pusat

28 minggu 25 cm Tiga jari diatas pusat

32 minggu 27 cm Pertengahan antara px dengan pusat 34 minggu

36 minggu 30 cm Setinggi px

40 minggu 26 cm Dua jari dibawah px Menurut : (Manuaba, 2012).

b. Vagina

c. Ovarium (indung telur)

Dengan terjadinya kehamilan, indung telur yang mengandung

korpus luteum gravidarumakan meneruskan fungsinya sampai terbentuknya plasenta yang sempurna pada umur kehamilan 16 minggu (Manuaba, 2012).

d. Payudara

Payudara mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai

persiapan memberikan ASI pada saat laktasi. Hormone yang mempengaruhi dalam laktasi yaitu hormone estrogen, progesterone, somatomammotropin (Manuaba, 2012).

e. Sirkulasi darah ibu

Peredarahan darah ibu dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

Meningkatnya kebutuhan sirkulasi darah sehingga dapat memenuhi kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan janin dalam rahim.

1) Terjadinya hubungan langsung antara arteri dan vena pada

sirkulasiretro-plasenter

2) Pengaruh hormone estrogen dan progesterone makin meningkat (Manuaba, 2012).

4. Perubahan psikologis dalam kehamilan

a. Trimester I

Sering disebut masa penentuan bahwa dia hamil.Pada kehamilan

trimester pertama segera setelah konsepsi, kadarhormon progesteron

dan estrogen dalam tubuh akan meningkat. Ini menyebabkan timbulnya mual dan muntah pada pagi hari, lemah, lelah dan

membesarnya payudara. Ibu merasa tidak sehat dan seringkali

membenci kehamilannya. Banyak ibu yang merasakan kekecewaan,

penolakan, kecemasan dan kesedihan. Seringkali, pada awalmasa

kehamilan ibu berharap untuk tidak hamil.

b. Trimester II

Trimester kedua biasanya ibu sudah merasa sehat dan sering

disebut dengan periode pancaran kesehatan. Tubuh ibu telah terbiasa dengan kadar hormon yang lebih tinggi dan rasa tidak nyaman karena hamil sudah berkurang. Ibu telah menerima kehamilannya

dan mulai dapat menggunakan energi serta pikirannya secara lebih

konstruktif. Pada trimester ini pula ibu mampu merasakan gerakan janinnya. Banyak ibu yang merasa terlepas dari kecemasan dan rasa

tidak nyaman, seperti yang dirasakannya pada trimester pertama dan

merasakan naiknya libido. c. Trimester III

Trimester ketiga seringkalidisebut periode penantian untuk kelahiran bagi bayi dan kebahagiaan dalam menanti seperti apa rupa

sabar menunggu kelahiran bayinya. Kadang ibu merasa khawatir bila

bayinya lahir sewaktu-waktu. Ibu sering merasa khawatir

kalau-kalau bayinya lahir tidak normal. Kebanyakan ibu juga akan

bersikap melindungi bayinya dan cenderung menghindari orang atau

benda apa saja yang dianggapnya membahayakan bayi.

Rasa tidak nyaman akibat kehamilan timbul kembali pada

trimester ketiga dan banyak ibu merasakan aneh atau jelek. Di

samping itu ibu mulai merasa sedih karena akan berpisah dari

bayinya dan kehilangan perhatian khusus yang diterima semasa

hamil.

5. Tanda gejala kehamilan

a. Menurut Manuaba (2013). tanda mungkin hamil adalah:

1) Amenore

2) Mual dipagi hari

3) Mengidam

4) Sering buang air kecil

5) Pingsan

6) Mammae menjadi tegang dan membesar 7) Anoreksia

8) Konstipasi dan Obstipasi

9) Pigmentasi kulit 10) Epulis

12) Pembesaran perut

13) Tanda Hegar

14) Tanda Goodel

15) Tanda Chadwicks

16) Kontraksi braxton hicks

17) Teraba ballotement

18) Pemeriksaan tes biologis kehamilan b. Tanda pasti hamil

Menurut Mochtar (2012). tanda pasti hamil adalah

1) Gerakan janin

Gerakan janin yang dapat dilihat atau dirasakan atau diraba,

juga bagian-bagian janin.

2) Denyut jantung janin

DJJ dapat di dengar dengan stetoskop-monoaural Laennec,

dicatat dan di dengar dengan alat dopler, di catat dengan

foto-elektrokardiogram. Dilihat pada USG.

3) Bagian-bagian janin

Terlihat tulang-tulang janin dalam foto rontgen.

6. Pemeriksaan Antenatal Care

ANC adalah upaya preventif program pelayanan kesehatan obstetric

untuk optimilisasi luaran maternal dan neonatal melalui serangkaian

kegiatan pemantauan rutin selama kehamilan (Prawirohardjo, 2014).

a. Tujuan umum adalah menyampaikan seoptimal mungkin fisik dan

mental ibu dan anak selama dalam masa kehamilan, persalinan,

dengan demikian didapatkan ibu dan anak yang sehat.

b. Tujuan khusus

1) Mengenali dan menangani penylit-penyulit yang mungkin

dijumpai dalam kehamilan, persalinan, dan nifas.

2) Mengenali dan mengobati penyakit-penyakit yang mungkin

diderita sedini mungkin

3) Menuurunkan angka mobiditas dan mortalitas ibu dan anak dan

4) Memberikan nasihat-nasihat tentang cara hidup sehari-hari dan

keluarga berencana, kehamilan, persalinan, nifas, dan laktasi.

Bila kehamilan termasuk risiko tinggi perhatian dan jadwal

kunjungan harus lebih ketat. dan bila kehamilan normal jadwal asuhan

cukup 4 kali. Dalam bahasa program kesehatan ibu dan anak, kunjungan

antenatal di beri kode K yang merupakan singkatan dari kunjungan.

Pemeriksaan antenatal yang lengkap adalah K1, K2, K3, K4. Hal ini

berarti, minimal dilakukan sekali saat kunjungan antenatal hingg usia

kehamilan 28 minggu, sekali kunjungan antenatal hingga usia kehamilan

28-36 minggu dan sebanyak dua kali kunjungan antenatal pada usia

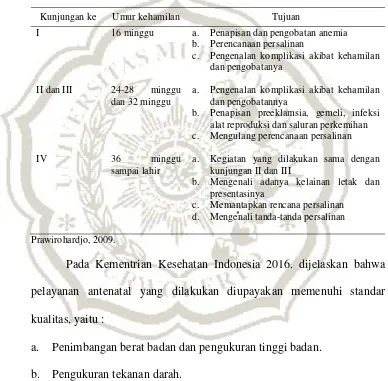

Tabel 2.2 Kunjungan Antenatal Care

Kunjungan ke Umur kehamilan Tujuan

I 16 minggu a. Penapisan dan pengobatan anemia b. Perencanaan persalinan

c. Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatanya

II dan III 24-28 minggu dan 32 minggu

a. Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya

b. Penapisan preeklamsia, gemeli, infeksi alat reproduksi dan saluran perkemihan c. Mengulang perencanaan persalinan

IV 36 minggu

sampai lahir

a. Kegiatan yang dilakukan sama dengan kunjungan II dan III

b. Mengenali adanya kelainan letak dan presentasinya

c. Memantapkan rencana persalinan d. Mengenali tanda-tanda persalinan Prawirohardjo, 2009.

Pada Kementrian Kesehatan Indonesia 2016. dijelaskan bahwa

pelayanan antenatal yang dilakukan diupayakan memenuhi standar

kualitas, yaitu :

a. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.

b. Pengukuran tekanan darah.

c. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA).

d. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).

e. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus

f. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan.

g. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ).

h. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan

konseling, termasuk keluarga berencana).

i. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin

darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan

darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya).

j. Tatalaksana kasus. (Kementrian Kesehatan Indonesia 2016).

7. Komplikasi

Komplikasi Kehamilan (Mochtar, 2012).

a. Hiperemesis Gravidarum

Adalah mual dan muntah yang berlebihan pada wanita hamil

sampai mengganggu pekerjaan sehari-hari karena keadaan umumnya

menjadi buruk, karena terjadi dehidrasi.

Tanda dan tingkat

1) Tingkat I ringan yait mual muntah terus menurus menyebabkan

lemah, tidak mau makan, berat badan turun, dan rasa nyeri

epigastrium, nadi cepat, tekanan darah turun, turgor kulit

kurang, lidah kering dan mata cekung.

2) Tingkat II sedang yaitu mual dan muntah yang hebat

menyebabkan keadaan umum penderita lemah sama seperti

konstipasi. Daat pula terjadi asetonuria, dan dari nafas keluar

bau aseton

3) Tingkat III berat yaitu keadaan umum jelek, keadaan umum

samnolen sampai koma.

b. Toksemia gravidarum

Digunakan untuk kumpulan gejala-gejala dalam kehamilan yang

merupakan trias HPE (hipertensi, proeinuria, dan edema)

Klasifikasi :

1) Pre eklamsi

a) Ringan jika disertai tekanan darah 140/90 mmHg diikuti

protein urin +1

b) Berat jika tekanan darah 160/110 mmHg dan diikuti protein

urin lebih dari +2

2) Hipertensi esensial

a) Tanpa ada komplikasi

b) Superimposed pre-eklampsia

3) Eklamsi kelanjutan dari preeklamsi berat yang mengakibatkan

pasien kejang

c. Abortus (keguguran) adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum

janin dapat hidup diluar kandungan. Umur kehamilan kurang dari 28

minggu.

1) Abortus immines yaitu keguguran belum terjadi sehingga masih

2) Abortus insipiens adalah proses keguguran yang sedang

berlangsung

3) Abortus inkompletus (keguguran bersisa)

4) Abortus kompletus (keguguran lengkap)

5) Missed abortion (janin yang telah mati didalamnya)

d. Kelainan letak kehamilan (kehamilan ektopik)

Kehamilan dengan hasil konsepsi berimplantasi diluar endometrium

rahim.

e. Ketuban pecah dini

Adalah pecahnya ketuban sebelum inpartu yaitu bila pembukaan

pada primi kurang dari 3 cm dan multi kurang dari 5cm.

f. Perdarahan antepartum

Adalah perdarahan yang terjadi setelah kehamilan 28 minggu

g. Kehamilan dengan Anemia, Hamil lewat bulan, dan resiko dengan

usia ibu pada kehamilan

1) Anemia pada kehamilan

Anmia pada kehamlan aalah anemia karena kekurangan

zat besi, dan merupakan jenis anemia yang pengobatannya

relatif mudah, bahkan murah. Menurut WHO, kejadian anemia

kehamilan berkisar antara 20 dan 89% dengan menentukan Hb

11g%(g/dl) sebagai dasarnya. Pemeriksaan dan pengawasan Hb

dapat dilakukan dengan menggunakan alat Sahli. Hasil pemeriksaan Hb dengan Sahli dapat digolongkan sebagai

Hb 11g% Tidak anemia

Hb 9-10g% Anemia ringan

Hb 7-8g% Anemia sedang

Hb<7g% Anemia berat

2) Kehamilan lewat bulan

Beragam istilah digunakan untuk menggambarkan

kehamilan yang berlangsung melebihi 42 minggu, antara lain

kehamilan memanjang, kehamilan lewat bulan, kehamilan

postterem. Definisi standar untuk kehamilan lewat bulan adalah

294 hari setelah haid terakhir, atau 280 hari setelah ovulasi.

Kriteria untuk mendiagnosis kehamilan lewat bulan

dipenuhi apabila tidak terjadi dalam 2 minggu setelah tanggal

persalinan yang ditetapkan, beberapa ahli menyatakan bahwa

kehamilan dapat dia anggap memanjang pada usia 41 minggu

karena angka morbiditas dan mortalitas neonatus meningkat

setelah usia kehamilan 40 minggu hingga 41 minggu (Varney,

2007).

h. Ketuban Pecah Dini (KPD)

Ketuban pecah dini atau spontaneous/early/premature rupture of

the membrane (PROM) adalah pecahnya ketuban sebelum in partu;

multipara kurang dari 5 cm.

Bila periode laten terlalu panjang dan ketuban sudah pecah,

maka dapat terjadi infeksi yang dapat meningkatkan angka kematian

ibu dan anak. Untunglah karena adanya antibiotika spectrum luas

maka hal ini dapat ditekan.

Sampai saat ini masih banyak pertentangan mengenai

penatalaksanaan PROM yang bervariasi dari “doing nothing” sampai

pada tindakan yang berlebih-lebihan.

Menurut EASTMAN insidens PROM ini kira-kira 12% dari

semua kehamilan.

1) Etiologi

Penyebab dari PROM tidak atau masih belum jelas, maka

preventif tidak dapat di lakukan, kecuali dalam usaha menekan

infeksi.

2) Patogenesis

TAYLOR dkk. (Mochtar, 2012). Telah menyelidiki hal

ini, ternyata ada hubunganya dengan hal-hal berikut :

a) Adanya hipermotilitas rahim yang sudah lama terjadi

sebelum ketuban pecah. Penyakit-penyakit seperti

pielonefritis, sistitis, sefisitis, dan vaginitis terdapat

bersama-sama dengan hipermotilitas rahim ini.

c) Infeksi (Amnionitis atau korioamnionitis ).

d) Faktor-faktor lain yang merupakan predisposisi ialah

multipara, malposisi, disproporsi, cervix incompeten dan lain-lain.

e) Ketuban pecah dini artivisial (Amniotomi) di mana ketuban

di pecahkan terlalu dini.

Kadang-kadang agak sulit atau meragukan kita apakah

ketuban benar sudah pecah atau belum, apalagi bila pembukaan

kanalis servikalis belum ada atau kecil.

Cara menentukanya adalah dengan :

a) Memeriksa adanya cairan yang berisi meconium, vernik

kaseosa, rambut lanugo, atau bila telah infeksi berbau.

b) Inspekulo : lihat dan perhatikan apakah memang air ketuban

c) keluar dari kanalis servisis dan apakah ada bagian yang

sudah pecah (Mochtar, 2012).

Gunakan kertas lakmus (litmus) :

a) Bila menjadi biru (basa) = air ketuban.

b) Bila menjadi merah = air kemih (urin).

c) Pemeriksaan pH forniks posterior pada PROM pH adalah

basa (air ketuban).

d) Pemeriksaan histo patologi air (ketuban).

Jarak antara pecahnya ketuban dan permulaan dari persalinan di

sebut periode laten = LP= lag period. Makin muda umur kehamilan makin memanjang LP-nya. Sedangkan lamanya persalinan lebih

pendek dari biasa, yaitu pada primi 10 jam dan multi 6 jam (

Mochtar, 2012).

Pengaruh PROM

1) Terhadap janin

Walaupun ibu belum menunjukan gejala-gejala infeksi

tetapi janin mungkin sudah terkena infeksi, karena infeksi intra

uterin lebih dahulu terjadi (Amnionitis, Vaskulitis) sebelum

gejala pada ibu di rasakan. Jadi akan meninggikan mortalitas

dan morbiditas perinatal.

2) Terhadap ibu

Karena jalan telah terbuka, maka dapat terjadi infeksi

intrapartal, apalagi bila terlalu sering di periksa dalam. Selain itu

juga dapat di jumpai infeksi puerpuralis (nifas), peritonitis, dan septikemia, serta dry-labor.

Ibu akan merasa kelelahan karena terbaring di tempat

tidur, partus akan menjadi lama maka suhu badan naik, nadi

cepat dan nampaklah gejala-gejala infeksi.

Hal-hal di atas akan meninggikan angka kematian dan

3) Prognosis

Ditentukan oleh cara penatalaksanaan dan

komplikasi-komplikasi yang mungkin timbul serta umur dari kehamilan.

4) Pimpinan persalinan

Ada bermacam-macam pendapat mengenai

penatalaksanaan dan pimpinan persalinan dalam menghadapi

PROM. Beberapa institute menganjurkan penatalaksanaan untuk

PROM kira-kira sebagai berikut:

a) Bila anak belum viable ( kurang dari 36 minggu), penderita

di anjurkan untuk beristirahat di tempat tidur dan berikan

obat-obat antibiotika profilaksis, spasmolitika, dan

roboransia dengan tujuan untuk mengundur waktu sampai

anak viable (Mochtar, 2012).

b) Bila anak sudah viable (lebih dari 36 minggu), lakukan

induksi partus 6-12 jam setelah lagphase dan berikan antibiotika profilaksis. Pada kasus-kasus tertentu di mana

induksi partus dengan PGE2 dan atau drips sintosinon gagal, maka lakukanlah tindakan operatif (Mochtar, 2012).

Jadi pada PROM penyelesaian persalinan bisa :

(1) Partus spontan

(2) Ekstraksi vakum

(3) Ekstraksi vorcep

(4) Embriotomi bila anak sudah meninggal

(5) Seksio sesaria bila ada indikasi obstetric

1) Pada anak : IUFD dan IPFD, Asfiksia, dan Prematuritas.

2) Pada ibu : Partus lama dan infeksi, atonia uteri, perdarahan

postpartum, atau infeksi nifas (Mochtar, 2012).

8. Diabetes Mellitus Gestasional

a. Pengertian

Diabetes Mellitus Gestasional (DMG) didefinisikan sebagai gangguan

toleransi glukosa berbagai tingkat yang diketahui pertama kali saat

hamil tanpa membedakan apakah penderita perlu mendapat insulin

atau tidak. Pada kehamilan trimester pertama kadar glukosa akan turun

antara 55-65% dan hal ini merupakan respon terhadap transportasi

glukosa dari ibu ke janin. Sebagian besar DMG asimtomatis sehingga

diagnosis ditentukan secara kebetulan pada saat pemeriksaan rutin. Di

Indonesia insiden DMG sekitar 1,9-3,6% dan sekitar 40-60% wanita

yang pernah mengalami DMG pada pengamatan lanjut pasca

persalinan akan mengidap diabetes mellitus atau gangguan toleransi

glukosa (Manuaba, 2007).

b. Patofisiologi

Pada DMG, selain perubahan-perubahan fisiologi tersebut akan terjadi

suatu keadaan di mana jumlah/fungsi insulin menjadi tidak optimal.

Terjadi perubahan kinetika insulin dan resistensi terhadap efek insulin.

Akibatnya, komposisi sumber energi dalam plasma ibu bertambah

(kadar gula darah tinggi, kadar insulin tetap tinggi).

Melalui difusi terfasilitasi dalam membran plasenta, dimana sirkulasi

janin juga ikut terjadi komposisi sumber energi abnormal.

(menyebabkan kemungkinan terjadi berbagai komplikasi). Selain itu

metabolik (hipoglikemia, hipomagnesemia, hipokalsemia,

hiperbilirubinemia, dan sebagainya). Pemeriksaan penyaring dapat

dilakukan dengan pemeriksaan glukosa darah sewaktu dan 2 jam post

prandial. Bila hasilnya belum dapat memastikan diagnosis DM, dapat

diikuti dengan test toleransi glukosa oral. DM ditegakkan apabila

kadar glukosa darah sewaktu melebihi 200 mg%. Jika didapatkan nilai

di bawah 100 mg% berarti bukan DM dan bila nilainya diantara

100-200 mg% belum pasti DM (Wordpres, 100-2008).

c. Klasifikasi

1) Klasifikasi Diabetes Mellitus secara Umum

a) Tipe I: Diabetes Mellitus tergantung insulin (Insulin

Dependen Diabetes Mellitus : IDDM).

b) Tipe II: Diabetes Mellitus tidak tergantung insulin (Non

Insulin Dependen Diabetes Mellitus: NIDDM).

c) Diabetes Mellitus yang berhubungan dengan keadaan atau

sindrom lainnya.

d) Diabetes mellitus Gestasional (DMG).

2) Klasifikasi dibuat berdasarkan umur, waktu penyakit timbul,

lamanya sakit, berat penyakit dan komplikasi :

a) Kelas A : diabetes laten (subklinis atau diabetes hamil). Uji

toleransi gula tidak normal. Pengobatan tidak memerlukan

insulin, cukup dengan diet saja. Prognosis ibu dan janin baik,

b) Kelas B : diabetes dewasa diketahui setelah usia 19 tahun,

pembuluh darah.

c) Kelas C : timbul pada umur 10-19 tahun, berlangsung selama

10-19 tahun, tanpa kelainan pembuluh darah.

d) Kelas D : diderita sejak umur 10 tahun, lama 20 tahun,

disertai kelainan pembuluh darah serta arterioskleriosis pada

retina, tungkai dan renitis.

e) Kelas E : telah terjadi klasifikasi pembuluh darah

f) Kelas F : diabetes dengan nefropasia termasuk adanya

gromeluronefritis dan pielonefritis. Diabetes anak remaja

(juvenilis) merupakan diabetes yang diderita sejak

anak-anak/remaja. Karena sedikit atau tidak ada insulin endogen,

cenderung timbul keto asidosis (Nugraheny, 2010).

d. Etiologi

1) Diabetes tipe I

Menurut Brunner dan Suddart ada beberapa faktor yang dapat

menyebabkan terjadinya dabetes tipe I :

a) Faktor genetik

Penderita diabetes tidak mewarisi diabetes tipe I itu sendiri;

tetapi mewarisi suatu predisposisi atau kecenderungan genetik

ke arah terjadinya diabetes tipe I.

b) Faktor imunologi

Pada diabetes tipe I terdapat adanya respon otoimun abnormal

cara bereaksi terhadap jaringan tersebut yang dianggapnya

seolah-olah sebagai jaringan asing.

c) Faktor lingkungan

Penyelidikan sedang dilakukan terhadap kemungkinan

faktor-faktor eksternal yang dapat memicu destruksi sel beta.

2) Diabetes tipe II

Menurut Brunner dan Suddarth, mekanisme yang tepat yang

menyebabkan belum diketahui. Namun, ada beberapa resiko yang

berhubungan dengan terjadinya DM type II, antara lain:

a) Faktor genetik.

b) Usia.

c) Obesitas.

d) Riwayat keluarga.

e) Kelompok etnik.

e. Diagnosis

Diagnosis diabetes mellitus pada ibu hamil agak sukar karena terdapat

beberapa faktor yang meningkatkan dan menurunkan konsentrasi

glukosa pada ibu hamil. Bila pada trimester pertama terdapat penyulit

emesis gravidarum, mungkin saja terjadi penurunan konsentrasi gula

darah. Hal ini disebabkan oleh nutrisi ibu hamil kurang akibat tidak

dapat makan dan minum dengan baik. Setelah masa emesis gravidarum

dipastikan karena terdapat faktor hormonal yang meningkatkan dan

menurunkan glukosa pada saat bersamaan akibat dipergunakan untuk

tumbuh kembang janin.

f. Dugaan ibu hamil dengan diabetes mellitus :

1) Riwayat keluarga

2) Sering mengalami abortus tanpa sebab yang jelas

3) Persalinan sulit dengan janin besar (makrosomia)

4) Kematian janin intra uteri

5) Intrautery growth retardasion

6) Prematuritas

7) Terdapat kelainan kongenital janin (Manuaba, 2007).

g. Pengaruh Diabetes pada Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi :

1) Kehamilan

a) Hiperemesis gravidarum dapat mengubah metabolismus

hidrat-arang

b) Pemakaian glikogen bertambah karena myometrium dan

jaringan-jaringan lain bertambah

c) Janin yang bertumbuh memerlukan makin lama makin banyak

bahan makanan, termasuk hidrat-arang

d) Adanya pankreas dan adrenal janin yang sudah berfungsi in

utero

e) Meningkatnya metabolisme basal dengan pertukaran zat yang

cadangan

f) Sebagian insulin ibu dimusnahkan oleh enzim insulinase

dalam plasenta

g) Khasiat insulin dalam kehamilan dikurangi oleh plasenta

laktogen, dan mungkin juga oleh estrogen dan progesterone.

2) Persalinan

Kegiatan otot Rahim dan usaha meneran mengakibatkan

pemakaian glukosa lebih banyak, sehingga dapat terjadi

hipoglikemia, apalagi jikalau wanita muntah-muntah.

3) Pengaruh Nifas

Laktasi menyebabkan keluarnya zat-zat makanan, termasuk

hidrat-arang dari tubuh ibu.

h. Komplikasi yang timbul akibat diabetes pada kehamilan, persalinan,

nifas :

1) Kehamilan

a) Abortus dan partus prematurus

b) Pre-eklampsia

c) Hidramnion

d) Kelainan letak janin

e) Insufisiensi plasenta

2) Persalinan

b) Distosia bahu karena bayi besar

c) Kelahiran mati

d) Lebih sering pengakhiran partus dengan tindakan, termasuk

seksio cesaria

e) Lebih mudah terjadi infeksi

f) Angka kematian maternal lebih tinggi

3) Nifas

Diabetes lebih sering mengakibatkan infeksi nifas dan sepsis, dan

menghambat penyembuhan luka jalan lahir, baik rupture perinei

maupun luka episiotomy (Saifuddin, 2005).

i. Penanganan

1) Pengobatan medik dan bekerjasama dengan ahli penyakit dalam

a) Diabetes diet

Penderita diabetes dengan berat badan rata-rata cukup diberi

diet yang mengandung 1200-1800 kalori sehat selama

berlangsungnya kehamilan. Pemeriksaan darah dan urin

berkala dilakukan untuk mengubah dietnya apabila perlu.

Dalam triwulan I diet dan pengobatan tidak banyak berbeda

denagan keadaan di luar kehamilan. White menganjurkan

30-40 kalori per Kg berat badan. Garam perlu dibatasi untuk

mengurangi kecenderungan akan retensi air dan edema. Diet

yang dianjurkan ialah karbohidrat 40 %, protein 2 g/Kg berat

Dalam triwulan II metabolisme hidrat-arang dalam tubuh itu

berubah, ibu memerlukan lebih banyak bahan makanan,

terutama kalori dan protein. Penderita yang di luar kehamilan

dan dalam kehamilan triwulan I tidak memerlukan insulin,

mungkin sekali perlu diobati dengan insulin dalam triwulan II

dan III. Karena itu, gula darah harus diperiksa ulang. Diet dan

dosis insulin setiap kali harus disesuaikan dengan keperluan

yang berubah-ubah itu, lebih-lebih dalam triwulan III. Juga

dalam masa nifas dan laktasi pemeriksaan perlu diulang dan

diet disesuaikan.

b) Pengobatan Insulin

Pada penderita diabetes dalam kehamilan daya tahan terhadap

insulin meningkat dengan makin tuanya kehamilan, yang

dibebaskan oleh kegiatan antiinsulin plasenta.

Penderita yang sebelum kehamilan sudah memerlukan insulin

diberi insulin dalam dosis yang sama dengan dosis di luar

kehamilan sampai terdapat tanda-tanda bahwa dosis perlu

ditambah atau dikurangi. Perubahan-perubahan dalam

kehamilan disatu pihak memudahkan terjadinya hiperglikemik.

Karena itu, dosis insulin perlu diubah menurut keperluan.

Perubahan-perubahan dosis itu harus dilakukan dengan

hati-hati, dengan berpedoman pada 140 mg/dl pemeriksaan gula

Terutama dalam triwulan I mudah terjadi hipoglikemia apabila

dosis insulin tidak dikurangi karena wanita kurang makan

akibat emesis dan hyperemesis gravidarum. Sebaliknya, dosis

insulin perlu ditambah dalam triwulan II apabila wanita sudah

mulai suka makan, lebih-lebih dalam triwulan III.

Selama berlangsungnya persalinan dan dalam hari-hari

berikutnya cadangan hidrat-arang berkurang dan keperluan

akan insulin berkurang pula. Akibatnya ialah bahwa penderita

mudah mengalami hipoglikemia apabila diet tidak disesuaikan

dan/atau dosis insulin tidak dikurangi. Pemberian insulin yang

kurang hati-hati dapat merupakan bahaya besar karena reaksi

hipoglikemik dapat disalahtafsirkan sebagai koma diabetikum.

Dosis insulin perlu dikurangi selama wanita dalam persalinan

dan nifas dini. Dianjurkan pula supaya dalam masa persalinan

diberi infus glukosa dan insulin. Pada hiperglikemia berat dan

keto-asidosis diberi insulin secara infus intravena dengan

kecepatan 2-4 satuan per jam untuk mengatasi komplikasi yang

berbahaya ini (Saifuddin, 2005).

2) Penanganan Obstetrik

a) Penanganan berdasarkan pertimbangan beratnya penyakit, lama

penderita, umur, paritas, riwayat persalinan terdahulu dan ada

tidaknya komplikasi.

c) Bila agak berat memerlukan insulin, induksi persalinan lebih

dini 36-38 minggu

d) Diabetes agak berat riwayat IUFD lakukan SC pada 37 minggu

e) Diabetes berat dengan komplikasi (preeklamsi, hidramnion,

dll), riwayat persalinan yang lalu buruk, induksi persalinan/SC

lebih dini

f) Dalam pengawasan persalinan monitor janin dengan baik (DJJ,

EKG, USG)

g) Untuk kehamilan yg mengancam ibu dan janin sarankan

tubektomi

(Nugraheny, 2010).

3) Penanganan Neonatus

Penanggulangan neonatus, baik yang prematur maupun yang

matur, dari seorang penderita diabetes sangat penting dan

kadang-kadang menentukan bagi prognosis anak. Walaupun bayi besar dan

tampaknya sehat pada permulaan, namun ia tidak bebas dari

bahaya yang setiap saat berikutnya dapat mengancam jiwanya.

Sebaiknya bayi segera dipindah ke unit perawatan intensif

(intensive care) neonatal jikalau ada. Setiap neonatus harus

dianggap dan diperlakukan sebagai bayi prematur tanpa

memandang umur kehamilannya dan berat badannya, karena

hipoglikemia pada bayi sering dijumpai dan dapat bertahan lama,

kehamilan belum mencapai 38 minggu. Pengobatan hipoglikemia

secara aktif sangat penting untuk mencegah kemungkinan kelainan

neurologik akibat hipoglikemia berat yang berlangsung lama

(Saifuddin, 2005).

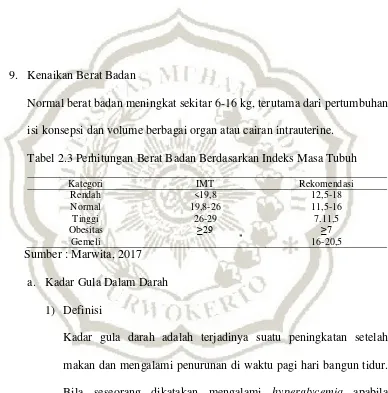

9. Kenaikan Berat Badan

Normal berat badan meningkat sekitar 6-16 kg, terutama dari pertumbuhan

isi konsepsi dan volume berbagai organ atau cairan intrauterine.

Tabel 2.3 Perhitungan Berat Badan Berdasarkan Indeks Masa Tubuh

Kategori IMT Rekomendasi

Rendah

a. Kadar Gula Dalam Darah

1) Definisi

Kadar gula darah adalah terjadinya suatu peningkatan setelah

makan dan mengalami penurunan di waktu pagi hari bangun tidur.

Bila seseorang dikatakan mengalami hyperglycemia apabila keadaan kadar gula dalam darah jauh diatas nilai normal,

sedangkan hypoglycemia suatu keadaan kondisi dimana seseorang mengalami penurunan nilai gula dalam darah dibawah normal

(Rudi, 2013). Kadar gula darah merupakan peningkatan glukosa

glukosa serum diatur secara ketat di dalam tubuh. Glukosa

dialirkan melalui darah merupakan sumber utama energi untuk

sel-sel tubuh.

2) Macam-macam Pemeriksaan Gula Darah

Menurut Depkes (2008). ada macam-macam pemeriksaan gula

darah, yaitu :

a) Gula darah sewaktu

Suatu pemeriksaan gula darah yang dilakukan setiap waktu

tanpa tidak harus memperhatikan makanan terakhir yang

dimakan.

b) Gula darah puasa dan 2 jam setelah makan

Suatu pemeriksaan gula darah yang dilakukan pasien sesudah

berpuasa selama 8 – 10 jam, sedangkan pemeriksaan gula darah

2 jam sesudah makan yaitu pemeriksaan yang dilakukan 2 jam

dihitung sesudah pasien menyelesaikan makan.

3) Nilai Normal Kadar Gula Darah

Nilai untuk kadar gula darah dalam darah bisa dihitung dengan

beberapa cara dan kriteria yang berbeda. Berikut ini tabel untuk

penggolongan kadar glukosa dalam darah sebagai patokan

penyaring (lihat tabel 2.1)

Tabel 2.4 Kadar glukosa darah sewaktu dan puasa sebagai patokan penyaring dan diagnosa DM (mg/dl)

Bukan DM

Belum

Kadar

Sedangkan menurut Rudi (2013). Hasil pemeriksaan kadar gula

darah dikatakan normal bila :

a) Gula darah sewaktu : < 110 mg/dL

1. Pengertian Persalinan

Menurut Manuaba (2010). persalinan adalah proses pengeluaran

hasil konsepsi yang telah cukup bulan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau dengan kekuatan sendiri. Persalianan

Persalinan adalah rangkaian yang berakhir dengan pengeluaran

hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai dengan kontraksi

persalinan sejati, yang ditandai oleh perubahan progresif pada serviks,

dan di akhiri dengan pelahiran plasenta (Varney, 2008).

2. Tanda –tanda persalinan

a. Tanda-tanda permulaan persalinan yaitu:

Menurut Mochtar (2012). Tanda tanda permulaan persalinan

yaitu:

1) Lightening atau settling atau dropping yaitu kepala turun memasukipintu atas panggul

2) Perut kelihatan lebih melebar, fundus uteri turun.

3) Sering buang air kecil atau sulit berkemih (polakisuria) karna kandung kemih tertekan oleh bagian terbawah janin.

4) Perasaan nyeri diperut dan di pinggang oleh adanya

kontraksi-kontraksi lemah uterus, kadang-kadang disebut “false labor pains”.

5) Serviks menjadi lembek, mulai mendatar,sekresinya betambah dankadang bercampur darah (bloody show)

b. Tanda-tanda inpartu

1) Rasa nyeri oleh adanya his yang datang lebih kuat, sering, dan

teratur.

2) Keluar lendir bercampur darah yang lebih banyak karna

robekan-robekan kecil pada serviks.

4) Pada pemeriksaan dalam, serviks mendatar dan telah ada pembukaan (Mochtar, 2012).

3. Mekanisme persalinan

Menuurut Holmes, D & Baker (2011). terdapat tiga faktor penting

dalam persalinan yaitu:Kekuatan-kekuatan yang ada pada ibu seperti

kekuatan his dan kekuatan mengejan, keadaan jalan lahir, dan faktor

janin. Sedangkan mekanisme persalinan dimulai dari masuknya kepala

melintasi pintu atas panggul dalam keadaan sinklintismus, ialah apabila

bagian terluas dari bagian presentasi janin berhasil masuk ke pintu atas

panggul, jika kepala janin masih dapat dipalpasi lebih dari dua perlimaan

diabdomen maka belum terjadinya engagement.selama kala satu

persalinan, kontraksi dan reaksi otot uterus memberikan tekanan pada

janin untuk turun, proses ini dipercepat dengan pecahnya ketuban dan

upaya ibu untuk mengejan sehingga menyebabkan kepala mengadakan

fleksi di dalam rongga panggul.

Kepala yang sedang turun menemui diafragma pelvis yang berjalan

dari belakang atas kebawah depan. Akibat kombinasi elastisitas

diafragma pelvis dan tekanan intra uterin disebabkan oleh his yang

berulang-ulang, maka kepala mengadakan rotasi yang disebut putaran

paksi dalamdengan suboksiput sebagai hipomoklion, kepala mengadakan

gerakan defleksi untuk dapat dilahirkan. Pada setiap his vulva lebih

lebar dan tipis, anus membuka dinding rektum. Dengan kekuatan his

bersama dengan kekuatan mengejan, berturut-turut tampak bregma, dahi,

muka, dan akhirnya dagu terlahir. Setelah kepala lahir maka kepala

melakukan rotasi yang disebut putaran paksi luar untuk

menyesuaikankedudukan kepala dan punggung bayi (Prawirohardjo,

2010).

4. Tahapan persalinan

Proses persalinan terdiri dari 4 kala, yaitu:

a. Kala I (kala pembukaan)

Inpartu (partus mulai) ditandai dengan keluarnya lendir bercampur darah (bloody show) karena serviks mulai membuka

(dilatasi) dan mendatar (effacement). Kala 1 di bagi atas 2 fase, yaitu:

1) Fase laten: pembukaan serviks yang berlangsung lambat sampai pembukaan 3 cm. Lamanya 7-8 jam.

2) Fase aktif: berlangsung selama 6 jam dan dibagi atas 3 subfase:

a) Periode askselerasi: berlangsung jam, pembukaan menjadi 4 cm.

b) Periode dilatasi maksimal (steady): selama 2 jam, pembukaan berlangsung cepat menjadi 9 cm.

pembukaan menjadi 10 cm (Mochtar, 2012).

Rencana asuhan persalinan pada kala I satu: menurut (Sondakh ,

2013). ada beberapa rencana tindakan dalam asuhan kala 1 dapat

dilihat pada penjelasan di bawah ini.

1) Mempersiapkan ruangan untuk persalinan dan kelahiran bayi

2) Persiapan perlengkapan, bahan-bahan dan obat-obatan yang

diperlukan

3) Persiapan rujukan

4) Memberikan asuhan sayang ibu

5) Pengurangan rasa sakit

Menurut Varney, pendekatan untuk mengurangi rasa sakit

dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a) Menghadirkan seseorang yang dapat memberikan dukungan

selama persalinan (suami, orang tua)

b) Pengaturan posisi, duduk atau setengah duduk, merangkak,

berjongkok, berdiri, atau berbaring miring ke kiri

c) Relaksasi pernafasan

d) Istirahat dan privasi

e) Penjelasan mengenai proses atau kemajuan persalinan atau

prosedur yang akan di lakukan

f) Asuhan diri

g) Sentuhan

(2) Mengatur posisi

(3) Pemberian cairan dan nutrisi

(4) Kebutuhan psikologis

(5) Kamar mandi

(6) Mengkosongkan kandung kemih

h) Pencegahan infeksi

i) Persiapan persalinan

b. Kala II (kala pengeluaran janin)

Kepala janin telah turun dan masuk ruang panggul sehingga

terjadilah tekanan pada otot-otot dasar panggul yang melalui

lengkung refleks menimbulkan rasa mengedan. Karena tekanan pada

rektum, membuat ibu merasa seperti mau buang air besar, dengan tanda anus terbuka, vulva membuka dan perinium meregang.

Dengan his dan mengedan yang terpimpin, akan lahir kepala, diikuti

oleh seluruh badan janin. Kala II pada primi berlangsung selama 1

½- 2 jam, pada multi ½ - 1 jam (Mochtar, 2012).

Menurut (Varney, 2007). penjadwalan pengecekan tanda-tanda

vital berikut menunjukan frekuensi normal yang dapat diterima

untuk seorang wanita normal selama fase aktif kala satu persalinan

tanpa memerhatihan lingkungan :

1) Tekanan darah; setiap jam

a) Setiap 2 jam ( atau setiap 4 jam) jika temperature normal

dan ketuban keruh.

b) Setiap jam ( atau setiap 2 jam ) setelah ketuban pecah)

c. Kala III (Kala pengeluaran Uri)

Kala III berlangsung mulai dari bayi lahir sampai plasenta

lahir lengkap. Biasanya, plasenta akan lahir dalam 15-30 menit

(Mochtar, 2012).

Rencana asuhan persalinan kala III

1) Perubahan fisiologis pada kala III

2) Perubahan bentuk dan tinggi fundus

Menurut (Sondakh, 2013). setelah bayi lahir dan sebelum

miometrium mulai berkontraksi, uterus berbentuk bulat penuh,

dan tinggi fundus biasanya terletak di bawah pusat. Setelah

uterus berkontraksi dan plasenta terdorong ke bawah. Uterus

berbentuk menyerupai buah pir atau alpukat, dan fundus berada

di atas pusat (sering kali mengarah ke sisi kanan)

3) Tali pusat memanjang

4) Semburan darah mendadak dan singkat

Manajemen aktif kala III

Tujuan manajemen kala III adalah untuk menghasilkan

waktu. Mencegah perdarahan, dan mengurangi kehilangan kala III

persalinan jika di bandingkan dengan penatalaksanaan fisiologis

(Sondakh, 2013).

Manajemen aktif kala III terdiri dari tiga langkah utama, yaitu:

1) Memberikan suntikan oksitosin dalam satu menit pertama

setelah bayi lahir.

2) Melakukan penegangan tali pusat terkendali

3) Masase fundus uteri

d. Kala IV

Kala IV yaitu kala pengawasan selama 1 jam setelah bayi dan

plasenta lahir untuk mengamati keadaan ibu, terutama terhadap

bahaya perdarahan postpartum (Mochtar, 2012). Asuhan persalinan pada kala IV

1) Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi

pendarahan pervaginam

2) Mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%,

balikkan bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin

selama 10 menit

3) Menempatkan klem tali pusat DTT atau mengikat tali pusat

dengan simpul mati bagian pusat yang berseragaman dengan

simpul mati sekeliling tali pusat 1 cm dari pusat

4) Mengikat satu lagi simpul mati bagian pusat yang berseragaman

5) Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin

0,5% untuk dekomentasi selama 10 menit. Cuci dan bilas

peralatan setelah di dekontaminasi

6) Membuang bahan – bahan yang terkontaminasi ke tempat

sampah yang sesuai

7) Membersihkan badan ibu dengan menggunakan air DTT.

Bersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu

memakai pakaian yang bersih dan kering

8) Memastikan ibu merasa nyaman, bantu ibu memberikan ASI

dan anjurkan keluarga untuk memberi makan dan minum yang

di inginkan ibu

9) Mendokumentasikan tempat bersalin dengan larutan klorin

0.5%

10) Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian

keringkan dengan handuk yang kering dan bersih

11) Membiarkan bayi berada di atas perut ibu untuk melakukan

kontak kulit ibu dan bayi di dada ibu kurang lebih 30 menit

12) Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah pendarahan

pervaginam

a) 2-3 kali dalam 15 menit pertam pasca persalinan

b) Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan

d) Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik. Laksanakan

perawatan yang sesuai untuk melaksanakan atonia uteri

e) Jika di temukan laserasi yang memerlukan penjahitan,

lakukan penjahitan dengan anesthesi local dan

menggunakan tehnik yang sesuai.

13) Menganjurkan ibu / keluarga cara untuk melakukan massase

uterus dan menilai kontraksi

14) Mengevaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah

15) Memantau nadi, kandung kemih, suhu, pernafasan, dan tekanan

darah dan TFU

16) Memastikan kembali kondisi bayi bahwa bayi bernafas dengan

baik serta suhu tubuh normal

17) Melakukan penimbangan/ pengukuran bayi. Dari tetes mata

antibiotic profilaksis dan vitamin K1 dengan dosis 1 mg secara

intramuscular di paha kiri anterolateral setelah kurang lebih 30

menit kontak kulit ibu dan bayi

18) Memberikan suntikan imunisasi hepatitis B setelah 1 jam

pemberian vitamin K1

Meletakan bayi di dalam janngkauan ibu agar sewaktu-waktu

bisa disusukan

19) Melengkapi lembaran partograf, periksa tanda vital dan asuhan

kala IV

a. Perasaan takut ketika hendak melahirkan

b. Perasaan cemas menjelang proses melahirkan

c. Rasa sakit, tegang dan takut yang membuat jalur lahir menjadi

mengeras dan menyempit

d. Depresi merupakan penyakit psikologis yang berbahaya, agar ibu

melahirkan tidak mengalami depresi ia harus ditemani anggota

keluarga karena ibu membutuhkan semangat dan motivasi dari

suami dan keluarganya

e. Perasaan sedih jika persalinannya tidak sesuai dengan apa yang telah

diharapkan sebelumnya dan apakah bayinya normal atau tidak

f. Marasakan ragu atas kemampuannya dalam merawat bayinya

6. Komplikasi / penyulit selama persalinan

a. Persalinan Prematur yaitu persalinan yang terjadi pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu yang membutuhkan pemantauan

yang ketat terhadap kemungkinan komplikasi lain yang timbul.

b. Ketuban pecah dini adalah ketuban yang pecah tanpa memadang usia kehamilan dan sebelum ada tanda tanda persalinan setelah

ketuban pecah 6 jam.

c. Amnionitis dan karioamnionitis merupakan infeksi dari selaput ketubanmaupun ketuban yang pecah lebih dari 24 jam tanpa adanya

tanda tanda persalinan.

7. Kelainan yang disebabkan oleh persalinan menurut Manuaba

(2012). antara lain : Kaput suksedaneum, Sefal hematoma dan Molase

tulang kepala janin.

8. APN dalam melakukan pertolongan persalinan yang bersih dan aman

sesuai standar APN maka dirumuskan 60 langkah APN sebagai berikut:

a. Mengamati tanda dan gejala persalinan kala dua. ¾ Ibu mempunyai

keinginan untuk meneran. ¾ Ibu merasa tekanan yang semakin

meningkat pada rektum dan/atau vaginanya. ¾ Perineum menonjol. ¾

Vulva-vagina dan sfingter anal membuka.

b. Memastikan perlengkapan, bahan dan obat-obatan esensial siap

digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan menempatkan

tabung suntik steril sekali pakai di dalam partus set.

c. Mengenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih.

d. Melepaskan semua perhiasan yang dipakai di bawah siku, mencuci

kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir dan

mengeringkan tangan dengan handuk satu kali pakai/pribadi yang

bersih.

e. Memakai satu sarung dengan DTT atau steril untuk semua

pemeriksaan dalam.

f. Mengisap oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik (dengan memakai

sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril) dan meletakkan

kembali di partus set/wadah disinfeksi tingkat tinggi atau steril tanpa

g. Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari

depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang sudah

dibasahi air disinfeksi tingkat tinggi. Jika mulut vagina, perineum atau

anus terkontaminasi oleh kotoran ibu, membersihkannya dengan

seksama dengan cara menyeka dari depan ke belakang. Membuang

kapas atau kasa yang terkontaminasi dalam wadah yang benar.

Mengganti sarung tangan jika terkontaminasi (meletakkan kedua

sarung tangan tersebut dengan benar di dalam larutan dekontaminasi).

h. Dengan menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan dalam

untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila

selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap,

lakukan amniotomi.

i. Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan

yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin

0,5% dan kemudian melepaskannya dalam keadaan terbalik serta

merendamnya di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Mencuci

kedua tangan (seperti di atas).

j. Memeriksa Denyut Jantung Janin (DJJ) setelah kontraksi berakhir

untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal ( 100 – 180 kali /

menit). Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal..

Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ dan semua

k. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik.

Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai keinginannya.

Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran.

Melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janin

sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan mendokumentasikan

temuan-temuan. Menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana

mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu

mulai meneran.

l. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu utuk

meneran. (Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk

dan pastikan ia merasa nyaman). Melakukan pimpinan meneran saat

Ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran :

1) Membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai keinganan

untuk meneran.

2) Mendukung dan memberi semangat atas usaha ibu untuk meneran.

3) Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya

(tidak meminta ibu berbaring terlentang).

4) Menganjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi.

5) Menganjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi semangat

pada ibu. Menganjurkan asupan cairan per oral.

m. Menilai DJJ setiap lima menit.

n. Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi segera

60/menit (1 jam) untuk ibu multipara, merujuk segera. Jika ibu tidak

mempunyai keinginan untuk meneran Menganjurkan ibu untuk

berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang aman. Jika ibu

belum ingin meneran dalam 60 menit, menganjurkan ibu untuk mulai

meneran pada puncak kontraksi-kontraksi tersebut dan beristirahat di

antara kontraksi.

o. Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi segera

setalah 60 menit meneran, merujuk ibu dengan segera.

p. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm,

meletakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi.

q. Meletakkan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian, di bawah bokong ibu.

r. Membuka partus set.

s. Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan.

t. Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi

perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, letakkan tangan

yang lain di kelapa bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak

menghambat pada kepala bayi, membiarkan kepala keluar

perlahan-lahan. Menganjurkan ibu untuk meneran perlahan-lahan atau

bernapas cepat saat kepala lahir. Jika ada mekonium dalam cairan

ketuban, segera hisap mulut dan hidung setelah kepala lahir

menggunakan penghisap lendir DeLee disinfeksi tingkat tinggi atau

steril atau bola karet penghisap yang baru dan bersih.

atau kasa yang bersih.

v. Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai jika

hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segera proses kelahiran

bayi:

a) Jika tali pusat melilit leher janin dengan longgar, lepaskan lewat

bagian atas kepala bayi.

b) Jika tali pusat melilit leher bayi dengan erat, mengklemnya di dua

tempat dan memotongnya.

23) Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara

spontan Lahir bahu.

24) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua

tangan di masing-masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu untuk

meneran saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut menariknya ke

arah bawah dan kearah keluar hingga bahu anterior muncul di bawah

arkus pubis dan kemudian dengan lembut menarik ke arah atas dan

ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior.

25) Setelah kedua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan mulai kepala

bayi yang berada di bagian bawah ke arah perineum tangan,

membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut.

Mengendalikan kelahiran siku dan tangan bayi saat melewati

perineum, gunakan lengan bagian bawah untuk menyangga tubuh

bayi saat dilahirkan. Menggunakan tangan anterior (bagian atas)

untuk mengendalikan siku dan tangan anterior bayi saat keduanya

26) Setelah tubuh dari lengan lahir, menelusurkan tangan yang ada di

atas (anterior) dari punggung ke arah kaki bayi untuk menyangganya

saat panggung dari kaki lahir. Memegang kedua mata kaki bayi

dengan hati-hati membantu kelahiran kaki.

27) Menilai bayi dengan cepat, kemudian meletakkan bayi di atas perut

ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih rendah dari tubuhnya

(bila tali pusat terlalu pendek, meletakkan bayi di tempat yang

memungkinkan).

28) Segera mengeringkan bayi, membungkus kepala dan badan bayi

kecuali bagian pusat.

29) Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat

bayi. Melakukan urutan pada tali pusat mulai dari klem ke arah ibu

dan memasang klem kedua 2 cm dari klem pertama (ke arah ibu).

30) Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi dari

gunting dan memotong tali pusat di antara dua klem tersebut.

31) Mengganti handuk yang basah dan menyelimuti bayi dengan kain

atau selimut yang bersih dan kering, menutupi bagian kepala,

membiarkan tali pusat terbuka. Jika bayi mengalami kesulitan

bernapas, mengambil tindakan yang sesuai.

32) Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk

memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu

menghendakinya.

33) Meletakkan kain yang bersih dan kering. Melakukan palpasi

34) Memberi tahu kepada ibu bahwa ia akan disuntik.

35) Dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, memberikan suntikan

oksitosin 10 unit IM di 1/3 paha kanan atas ibu bagian luar, setelah

mengaspirasinya terlebih dahulu penegangan tali pusat terkendali.

36) Memindahkan klem pada tali pusat. Meletakkan satu tangan diatas

kain yang ada di perut ibu, tepat di atas tulang pubis, dan

menggunakan tangan ini untuk melakukan palpasi kontraksi dan

menstabilkan uterus. Memegang tali pusat dan klem dengan tangan

yang lain.

37) Menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan

penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut. Lakukan

tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan

cara menekan uterus ke arah atas dan belakang (dorso kranial)

dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inversio

uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, menghentikan

penegangan tali pusat dan menunggu hingga kontraksi berikut mulai.

Jika uterus tidak berkontraksi, meminta ibu atau seorang anggota

keluarga untuk melakukan ransangan puting susu.

38) Setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran sambil

menarik tali pusat ke arah bawah dan kemudian ke arah atas,

mengikuti kurve jalan lahir sambil meneruskan tekanan berlawanan

arah pada uterus. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem

hingga berjarak sekitar 5 – 10 cm dari vulva.

selama 15 menit :

a) Mengulangi pemberian oksitosin 10 unit IM.

b) Menilai kandung kemih dan mengkateterisasi kandung kemih

dengan menggunakan teknik aseptik jika perlu.

c) Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan.

d) Mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit berikutnya.

e) Merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit sejak

kelahiran bayi.

40) Jika plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan kelahiran

plasenta dengan menggunakan kedua tangan. Memegang plasenta

dengan dua tangan dan dengan hatihati memutar plasenta hingga

selaput ketuban terpilin. Dengan lembut perlahan melahirkan selaput

ketuban tersebut. Jika selaput ketuban robek, memakai sarung

tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril dan memeriksa vagina dan

serviks ibu dengan seksama. Menggunakan jari-jari tangan atau

klem atau forseps disinfeksi tingkat tinggi atau steril untuk

melepaskan bagian selapuk yang tertinggal.

41) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, melakukan masase

uterus, meletakkan telapak tangan di fundus dan melakukan masase

dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi

(fundus menjadi keras).

42) Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu maupun

lengkap dan utuh. Meletakkan plasenta di dalam kantung plastik atau

tempat khusus. Jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan

masase selam 15 detik mengambil tindakan yang sesuai.

43) Mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan segera

menjahit laserasi yang mengalami perdarahan aktif.

44) Menilai ulang uterus dan memastikannya berkontraksi dengan baik.

Mengevaluasi perdarahan persalinan vagina.

45) Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke dalam

larutan klorin 0,5 %, membilas kedua tangan yang masih bersarung

tangan tersebut dengan air disinfeksi tingkat tinggi dan

mengeringkannya dengan kain yang bersih dan kering.

46) Menempatkan klem tali pusat disinfeksi tingkat tinggi atau steril atau

mengikatkan tali disinfeksi tingkat tinggi dengan simpul mati

sekeliling tali pusat sekitar 1 cm dari pusat.

47) Mengikat satu lagi simpul mati dibagian pusat yang berseberangan

dengan simpul mati yang pertama.

48) Melepaskan klem bedah dan meletakkannya ke dalam larutan klorin

0,5 %.

49) Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya.

Memastikan handuk atau kainnya bersih atau kering.

50) Menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI.

51) Melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan

pervaginam:

b) Setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan.

c) Setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan.

d) Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, melaksanakan

perawatan yang sesuai untuk menatalaksana atonia uteri. Jika

ditemukan laserasi yang memerlukan penjahitan, lakukan

penjahitan dengan anestesia lokal dan menggunakan teknik yang

sesuai.

e) Mengajarkan pada ibu/keluarga bagaimana melakukan masase

uterus dan memeriksa kontraksi uterus.

f) Mengevaluasi kehilangan darah.

52) Memeriksa tekanan darah, nadi dan keadaan kandung kemih setiap

15 menit selama satu jam pertama pasca persalinan dan setiap 30

menit selama jam kedua pasca persalinan. Memeriksa temperatur

tubuh ibu sekali setiap jam selama dua jam pertama pasca persalinan.

Melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak normal.

Kebersihan dan keamanan

53) Menempatkan semua peralatan di dalam larutan klorin 0,5% untuk

dekontaminasi (10 menit). Mencuci dan membilas peralatan setelah

dekontaminasi

54) Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat

sampah yang sesuai.

55) Membersihkan ibu dengan menggunakan air disinfeksi tingkat

tinggi. Membersihkan cairan ketuban, lendir dan darah. Membantu

56) Memastikan bahwa ibu nyaman. Membantu ibu memberikan ASI.

Menganjurkan keluarga untuk memberikan ibu minuman dan

makanan yang diinginkan dan mendekontaminasi daerah yang

digunakan untuk melahirkan dengan larutan klorin 0,5% dan

membilas dengan air bersih.

57) Mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%,

membalikkan bagian dalam ke luar dan merendamnya dalam larutan

klorin 0,5% selama 10 menit dan mencuci kedua tangan dengan

sabuun dan air mengalir.

58) Melengkapi partograf (buku asuhan persalinan normal, 2014).

9. Komplikasi dalam persalinan

a. Komplikasi pada kala satu dan dua dalam persalinan menurut Varney

(2008). adalah sebagai berikut:

1) Riwayat sekso sesaria sebelumnya

2) Persalinan atau kelahiran prematur

Persalinan prematur adalah persalinan yang dimulai pada awal

usia kehamilan 20 minggu sampai akhir minggu ke 37.

Penatalaksanaan pada persalinan prematur didasarkan pada

pertama kali dengan mengidentifikasi wanita yang beresiko

mengalami Ini

Menurut Varney (2008). mengatakan amnionitis adalah inflamtasi

kantong dan cairan amnion. Korioamnionitis adalah inflamta si

korion selain infeksi cairan amnion dan kantong amnion

4) Prolaps tali pusat

Tindakan berikut dilakukan jika terjadi prolaps tali pusat menurut

Varney (2008).

a) Menempatkan seluruh tangan anda kedalam vagina wanita dan

pegang bagian presentasi janin kertas sehingga tidak

menyentuh tali pusat dipintu atas panggul.

b) Tidak boleh mencoba mengubah letak tali pusat pada kondisi

apapun

c) Segera panggil bantuan dan panggil dokter atau segera rujuk ke

fasilitas yang memadai.

b. Komplikasi pada Kala tiga persalinan

1) Plasenta tertinggal

Plasenta tertinggal adalah plasenta yang belum terlepas dan

mengakibatkan tidak terlihat. Manajemen untuk kasus ini adalah

dengan manual plasenta (Varney, 2008).

2) Perdarahan kala tiga

Komplikasi yang terjadi pada kala III persalinan dapat beresiko

menyebabkan perdarahan post partum, perdarahan post partum

3) Retensio plasenta

Adalah plasenta belum lahir dalam waktu 30 menit setelah bayi

lahir. Manajemen untuk kasus ini adalah dengan plasenta dan

segera merujuk ibu ke fasilitas kesehatan yang memadai ( Varney,

2008).

4) Inversio Uterus

Adalah keadaan uterus benar-benar membaik dari bagian dalam

keluar sehingga bagian dalam fundus menonjil keluar melalui

orifisum servik, turun dan masuk kedalam introitus vagina, dan

menonjol keluar melewati vulva (Varney, 2008).

c. Komplikasi pada kala empat persalinan

1) Perdarahan post partum

Definisi perdarahan adalah kehilangan darah secara abnormal.

Rata-rata kehilangan darah selama pelahiran pervaginam tanpa

komplikasi adalah lebih dari 500 ml (Varney, 2008).

2) Faktor predisposisi

a) Distensi berlebihan pada uterus

b) Induksi oksitosin atau augmentasi

c) Persalinan cepat atau presipitatus

d) Kala satu atau kala dua yang memanjang

C. MASA NIFAS

1. Pengertian Masa Nifas

a. Menurut Prawirohardjo (2010). masa nifas (puerperium) dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan

kembali seperti keadaan sebelum hamil.Masa nifas ini berlangsung

selama 4 sampai 6 minggu (Williams, 2014). Sedangkan menurut

Manuaba (2013). masa nifas adalah masa pemulihan organ genetalia interna menjadi normal secara anatomi dan fungsional yang berlangsung sekitar 6 minggu.Jadi kesimpulannya masa nifas adalah

masa pemulihan setelah persalinan yang berlangsung antara 4 sampai

dengan 6 minggu sampai alat alat kandungan kembali seperti saat

sebelum hamil.

b. Menurut Sulistyawati (2009). nifas dibagi dalam 3 periode:

1) Puerperium dini merupakan suatu masa pemulihan dimana ibu sudahdiperbolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan dalam agama

Islam dianggap bersih setelah 40 hari

2) Puerperium intermedial merupakan masa pemulihan secara menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya sekitar 6-8 minggu

3) Remote Puerperium merupakan masa yang diperlukan untuk pemulihan dan sehat sempurna, terutama apabila selama hamil atau

waktu persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat

sempurna dapat berlangsung selama berminggu-minggu, bulanan

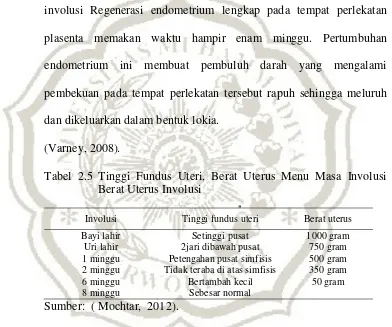

2. Perubahan Fisiologis Nifas

a. Uterus Involusi uterus meliputi reorganisasi dan endometrium dan

eksfoliasi tempat perlekatan plasenta yang ditandai dengan penurunan ukuran dan berat serta perubahan pada lokasi uterus juga ditandai

dengan warna dan jumlah lokia. Menyusui akan mempercepat proses

involusi Regenerasi endometrium lengkap pada tempat perlekatan

plasenta memakan waktu hampir enam minggu. Pertumbuhan

endometrium ini membuat pembuluh darah yang mengalami

pembekuan pada tempat perlekatan tersebut rapuh sehingga meluruh

dan dikeluarkan dalam bentuk lokia.

(Varney, 2008).

Tabel 2.5 Tinggi Fundus Uteri, Berat Uterus Menu Masa Involusi Berat Uterus Involusi

Involusi Tinggi fundus uteri Berat uterus

Bayi lahir Setinggi pusat 1000 gram

Uri lahir 2jari dibawah pusat 750 gram 1 minggu Petengahan pusat simfisis 500 gram 2 minggu Tidak teraba di atas simfisis 350 gram

6 minggu Bertambah kecil 50 gram

8 minggu Sebesar normal

Sumber: ( Mochtar, 2012).

b. Lokia adalah istilah untuk sekret dari uterus yang keluar melalui

vagina selama puerperium. Karena perubahan warnanya, ada lokia

rubra (mengandung darah dan jaringan desidua), serosa (warnanya

lebih pucat dari rubra), alba (merah muda, kuning atau putih)

(Varney, 2008).

Menurut (Sulistyawati, 2009). menjelaskan Lokhea adalah ekskresi

jaringan desidua yang nekrotik dari dalam uterus. Lokhea mempunyai

reaksi basa/alkalis yang dapat membuat organisme berkembang lebih

cepat daripada kondisi yang normal. Lokhea amis anyir dengan

volume yang berbeda-beda pada setiap wanita. Lokhea yang berbau

tidak sedap menandakan adanya infeksi. ea mempunyai perubahan

warna dan volume karena adanya proses involusi.

Lokhea dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan warna dan waktu

keluarnya

1) Lokhea rubra/merah

Ini keluar pada hari pertama sampai hari ke-4 masa post partum.

Cairan yang keluar merah karena terisi darah segar, jaringan

sisa-sisa plasenta, dinding rahim, lemak bayi, lanugo (rambut bayi), dan

mekonium (Sulistyawati, 2009).

2) Lokhea sanguinolenta

Lokhea ini berwarna merah kecokelatan dan berlendir, serta

berlangsung dari hari ke-4 sampai hari ke-7 post partum

(Sulistyawati, 2009).

3) Lokhea serosa

Lokhea iberwarna kuning kecokelatan karena mengandung serum,

leukosit, dan robekan atau laserasi plasenta. Keluar pada hari ke-7

sampai hari ke-14 (Sulistyawati, 2009).

Lendir mengandung leukosit, sel desidua, sel epite selaput dapat

serviks, serabut jaringan yang mas alba ini berlangsung selama 2-6

minggu post partum (Sulistyawati, 2009).

c. Vagina dan Perineum, segera setelah pelahiran, vagina tetap terbuka

lebar, mungkin mengalami beberapa derajat edema dan memar, dan

celah pada introitus. Setelah satu hingga dua hari pascapartum, tonus

otot vagina kembali, celah tidak lagi lebar edema dan dinding vagina

lunak (Sulistyawati, 2009).

d. Payudara laktasi dimulai pada semua wanita dengan perubahan

hormon saat melahirkan. Dapat mengalami kongesti payudara selama

beberapa hari pertama pascapartum karena tubuhnya mempersiapkan

untuk memberikan nutrisi kepada bayi. Wanita yang menyusui

berespons terhadap menstimulus bayi yang disusui akan terus

melepaskan hormon dan stimulasi alveoli yang memproduksi Susu

(Sulistyawati, 2009).

e. Tanda-tanda vital

1) Tekanan darah mengalami peningkatan sementara tekanan darah

sistolik dan diastolik, kembali secara spontan ke tekanan darah

sebelum hamil selama beberapa hari (Sulistyawati, 2009).

2) Suhu matemal kembali normal dari suhu yang sedikit meningkat

selama periode intrapartum dan stabil dalam 24 jam pertama

pascapartum (Sulistyawati, 2009).

3) Nadi meningkat selama persalinan akhir, kembali normal setelah