BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSEP DASAR TEORI

1. Kehamilan

a. Definisi

Kehamilan adalah suatu masa yang dimulai dari konsepsi

sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40

minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari haid terakhir (Prawirohardjo,

2006).

Kehamilan adalah fertilisasi sel spermatozoa dan ovum yang

akan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat

fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung

dalam waktu 40 minggu (Prawirohardjo, 2010; h. 213).

Kehamilan didefinisikan sebagai persatuan antara sebuah telur

dan sebuah sperma, yang menandai awal suatu peristiwa yang

terpisah. Kejadian-kejadian itu ialah pembentukan gamet (telur dan

sperma), ovulasi (pelepasan telur), penggabungan gamet dan

berlangsung baik, maka proses perkembangan embrio dan janin

dapat dimulai (Bopak, 2005,p.74).

b. Tanda atau gejala

Beberapa perubahan fisiologis yang timbul selama masa hamil

dikenal sebagai tanda kehamilan. Ada tiga kategori, persumsi, yaitu

perubahan yang dirasakan wanita (misalnya amenorea, keletihan,

diobservasi oleh pemeriksa (misalnya tanda Hegar, ballotment, tes

kehamilan, dan pasti (misalnya ultrasonografi, bunyi denyut jantung

janin) (Bobak, 2005; h. 106)

(1) Tanda Dugaan Hamil

1) Amenorea (tidak dapat haid) gejala ini sangat penting karena

umumnya wanita hamil tidaak dapat haid lagi. Penting

diketahui tanggal pertama haid terakhir supaya ditentukan

tuanya kehamilan dan bila persalinan diperkirakan akan

terjadi. Wanita harus mengetahui tanggal hari pertama haid

terakhir (HT) supaya dapat ditaksir umur

2) Kehamilan dan taksiran tanggal persalinan (HTP) yang

dihitung dengan menggunakan rumus Naegele : TTP = (hari

HT+7) dan (bulan HT-3) dan (tahun HT+1) (Mochtar R, 2012 ;

h. 35)

3) Nausea (enek) dan emesis (muntah) terjadi karena umumnya

pada bulan-bulan perta,a kehamilan, disertai kadang-kadang

oleh emesis. Sering terjadi pada pagi hari tetapi tidak selalu.

Keadaan ini lazim disebut morning sickness. Dalam

batas-batas tertentu keadaan ini masih fisiologik. Bila terlampau

sering, dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan

disebut hiperemesis gravidarum (Prawirohardjo, 2007 ; h.125)

4) Mengidam (ingin makanan khusus) ibu hamil sering meminta

5) Pingsan, sering dijumpai bila berada pada tempat-tempat

ramai. Dianjurkan untuk tidak pergi ke tempat-tempat ramai

pada bulan-bulan pertama kehamilan. Hilang sesudah

kehamilan 16 minggu.

6) Mammae menjadi tegang dan membesar, keadaan ini

disebabkan oleh pengaruh estrogen dan progesteron yang

merangsang duktuli dan alveoli dimammae, glandula

montgomery tampak lebih jelas (Prawirohardjo, 2007 ; h.125)

7) Anoreksia (tidak ada nafsu makan) pada bulan-bulan pertama

tetapi setelah itu nafsu makan timbul lagi. Hendaknya dijaga

jangan sampai salah pengertia makan untuk “dua orang”,

sehingga kenaikan berat badan tidak sesuai dengan tuanya

kehamilan.

8) Sering kencing, terjadi karena kandung kencing pada

bulan-bulan pertama kehamilan tertekan oleh uterus yang mulai

membesar. Pada triwulan kedua umumnya keluhan ini hilang

oleh karena uterus yang membesar keluar dari rongga

panggul. Pada akhir triwulan gejala bisa timbul kembali karena

janin mulai masuk keruang panggul dan menekan kembali

kandung kencing.

9) Konstipasi/obstipasi, terjadi karena tonus otot menurun yang

disebabkan oleh pengaruh hormon steroid.

10) Pigmentasi kulit, terjadi pada kehamilan 12 minggu keatas.

Pada pipi, hidung dan dahi kadang-kadang tampak deposit

gravidarum. Areola mammae juga menjadi lebih hitam karena

didapatkan deposit pigmen yang berlebih. Daerah leher

menjadi lebih hitam. Demikian pula linea alba digaris tengah

abdomen menjadi lebih hitam (linea grisea). Pigmentasi ini

terjadi karena pengaruh dari hormon kortiko-steroid plasenta

yang merangsang melanofor dan kulit.

11) Epulis adalah suatu hipertrofi papilla ginggivae. Sering terjadi

pada triwulan pertama.

12) Varises, sering dijumpai pada trimester terakhir. Didapat pada

daerah genitalia eksterna, fossa poplitea, kaki dan betis. Pada

multigravida kadang-kadang varises ditemukan pada

kehamilan yang terdahulu, timbul kembali pada triwulan

pertama. Kadang-kadang timbulnya varises merupakan gejala

pertama kehamilan muda.

(2)Tanda Kemungkinan hamil

1) Tanda Hegar adalah pelunakan dan dapat ditekannya isthmus

uteri dari arah yang berlawanan.

2) Tanda Chadwick adalah perubahan warna menjadi kebiruan

keunguan pada v Tanda Piscaseck merupakan pembesaran

uterus yang tidak simetris. Terjadi karena ovum berimplantasi

pada daerah dekat dengan kornu tersebut dapat dikenali

melalui pemeriksaan bimanual pelvikpada usia kehamila

kedelapan hingga sepuluh minggu (Saifuddin, 2008;

3) Tanda Braxton-Hicks, bila uterus dirangsang mudah

berkontraksi. Tanda ini khas untuk uterus dalam masa hamil.

Pada keadaan uterus yang membesar tetapi tidak da

kehamilan misalnya pada mioma uteri, tanda Braxton-Hicks

tidak ditemukan.

4) Teraba ballotment, ketukan yang mendadak pada uterus

menyebabkan janin bergerak dalam cairan ketuban yang

dapat dirasakan oleh tangan pemeriksa.

5) Pemeriksaan tes biologis kehamilan (planotest) positif

Pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi tanda human

chorionic gonadothropin (hCG). Horon diekskresi di peredaran

darah ibu (pada plasma darah) diekskresi pada urine ibu

(Walyani, 2015 ; h. 73)

6) Vulva dan mukosa vagina termasuk juga poriso dan serviks.

(3) Tanda Pasti Kehamilan

Gerakan janin pada primigravida dapat dirasakan oleh

ibunya pada kehamilan 18 minggu, sedangkan padaa multigravida

pada 16 minggu, oleh karena sudah berpengalaman dari

kehamilan terdahulu. Gerakan janin kadang-kadang pada

kehamilan 20 minggu dapat diraba secara objektif oleh pemeriksa,

balotment dalam uterus dapat diraba pada kehamilan lebih tua.

Bila dilakukan pemeriksaan dengan rontgen kerangka fetus mulai

dapat dilihat. Dengan alat fetal electro cadiograph denyut jantung

janin dapat dicatat pada kehamilan 12 minggu. Dengan memakai

Keuntungan cara yang terakhir ini adalah bahwa janin tidak

terpengaruh seperti oleh sinar rontgen. Dengan stetoscop laennec

bunyi jantung janin baru dapat didengar pada kehamilan 18-20

minggu. Pula didengar bising dari uterus yang sinkron dengan

nadi ibu karena pembuluh - pembuluh darah uterus membesar.

Dalam triwulan terakhir gerakan janin lebih gesit. Bunyi

jantung janin dapat pula didengar lebih jelas. Bagian-bagian besar

janin, ialah kepala dan bokong, dan bagian-bagian kecil ialah kaki

dan lengan, dapat diraba dengan jelas, pada primigravida kepala

janin mulai turun pada kehamilan kira-kira 36 minggu, sedangkan

multigravida pada kira-kira 38 minggu, kadang-kadang baru

permulaan partus. Dari keseluruhan yang diuraikan diatas, maka

diagnosis pasti kehamilan dapat ditegakkan dengan :

1) Dapat diraba dan kemudian dikenal bagian-bagian janin

2) Dapata dicatat dan didengar bunyi jantung janin dengan

beberapa cara

3) Dapat dirasakan gerakan janin dan balotmet

4) Pada pemeriksaan sinar rontgen tampak kerangka janin

5) Dengan ultrasonografi (scanning) dapat diketahui ukuran

kantong janin, panjangnya janiin (crown-rump) dan diameter

bipaietalis hingga dapat diperkirakan tuanya kehamilan, dan

selanjutnya dapat dipakai bila ada kecurigaan dalam

kehamilan mola, blighted ovum, kematian janin iontra uterin,

anensefali, kehamilan ganda, hidramnion, plasena previa dan

kehamilan 16-18 minggu yang diperkirakan aman meman

menjadi pegangan untuk pasien dan dokternya untuk

pengawasan lebih yakin dan mantap.

(4) Fetoskopi (Prawirohardjo, 2009 h.129-130).

a) Perubahan pada sistem reproduksi

(1) Uterus

2.1 Tabel pembesaran uterus

Involusi Tinggi Fundus Uterus Berat Uterus Bayi Lahir Setinggi pusat 1000 gram Uri Lahir 2 jari dibawah pusat 750 gram 1 minggu Pertengahan pusat-

simpisis

500 gram

2 minggu Tak teraba diatas simpisis

350 gram

6 minggu Bertambah kecil 50 gram 8 minggu Sebesar normal

Sumber: Sulistyawati (2009)

(2) Ovarium

Sejak kehamilan 16 minggu, fungsi diambil alih oleh

plasenta, terutama fungsi produksi progesteron dan estrogen.

Selama kehamilan ovarium tenang/ beristirahat.

(3) Payudara

Akibat pengaruh estrogen terjadi hiperplasia sistem duktus

dan jaringan intertesial payudara.

(a). Pada kehamilan trimester 1

Setelah terjadinya peningkatan hormon estrogen dan

progesteron dalam tubuh, maka akan muncul berbagai

macam ketidaknyamanan secara fisiologis pada ibu

misalnya mual, muntah, dan pembesaran pada payudara.

Hal ini akan membuat perubahan psikologis seperti ibu

membenci kehamilanya, merasakan kekecewaan,

penolakan, kecemasan, dan kesedihan. Pada trimester ini

mencari tahu secara aktif apakah benar-benar hamil dengan

memperhatikan perubahan pada tubuhnya dan bila terjadi

perubahan pada dirinya maka akan selalu diperhatikan (Hani

dkk,2011 : 68 )

(b). Pada trimester II

Trimester kedua sering dikenal sebagai periode

kesehatan yang baik, yakni ketika wanita merasa nyaman

dan bebas dari segala ketidaknyamanan fisik dan ukuran

perut wanita belum menjadi masalah besar. Lubrikasi vagina

semakin banyak pada masa ini, kecemasan, kekhawatiran,

dan masalah-masalah yang sebelumnya menimbulkan

ambivalensi pada wanita tersebut mereda. Menjadi

seorang yang memcari kasih sayang dari pasanganya, dan

semua faktor ini turut mempengaruhi peningkatan libido dan

(c). Pada Trimester III

Trimester tiga biasanya disebut periode menunggu

dan waspada sebab pada saat itu ibu sudah tidak sabar

menunggu kehadiran bayinya keluar kedunia.gerakan bayi

dan membesarnya perut membuat ibu merasa khawatir

bayinya akan lahir sewaktu-waktu atau bahkan lahir tidak

normal. Kebanyakan ibu juga akan berusaha melindungi dan

menghindari bayinya dari orang atau benda apa saja yang

dapat membahayakan bayinya (Hani dkk, 2011 : 69).

c. Kebutuhan gizi pada ibu hamil

Menurut (Kusmiyati dkk,2009:85) standar minimal untuk

ukuran lengan atas pada wamita dewasa atau usia reproduksi adalah

23,5 cm, jika ukuran LILA kurang dari 23,5 cm maka interpretasinya

adalah kurang energi kronis (KEK) atau pemenuhan kebutuhan gizi

yang kurang. Status gizi ibu yang kurang baik sebelum dan selama

kehamilan merupakan penyebab utama dari berbagai persoalan

kesehatan yang serius pada ibu dan bayi. Yang berakibat terjadinya

anemia, abortus, inersia uteri, perdarahan pasca persalinan, bayi

lahir dengan berat badan rendah, kelahiran prematur serta kematian

neonatal dan perinatal. Kebutuhan makanan pada ibu hamil mutlak

harus dipenuhi dengan meningkatkan asupan energinya sebesar 285

kkal perhari, tujuanya untuk memasak dalam memenuhi kebutuhan

janin. Kurang energi kronis (KEK) itu sendiri disebabkan kurangnya

kebutuhan akan protein, sedangkan kebutuhan protein pada ibu

menambahkan asupan protein menjadi 12% perhari atau 75

100gram, sumber protein yang baik yaitu daging tak berlemak, ikan,

telur, dan susu (Sulistyawati, 2011:107-108).

d. Tanda bahaya dalam kehamilan

a. Perdarahan per vaginam

Perdarahan vagina dalam kehamilan adalah normal, pada

awal kehamilan mungkin ibu akan mengalami perdarahan yang

sedikit atau spotting disekitar waktu haidnya terlambat.

Perdarahan ini dinamakan perdarahan implamantasi dan normal.

Pada awal kehamilan, perdarahan yang tidak normal adalah yang

berwarna merah, perdarahan yang banyak, atau perdarahn yang

sangat menyakitkan, perdarahan ini dapat berarti abortus,

kehamilan mola, atau kehamilan ektopik (Hani dkk, 2011: 108)

1) Abortus imminens

Jenis abortus permulaan merupakan suatu ancaman, ditandai

dengan perdarahan pervaginam, ostium uteri masih tertutup

dan hasil konsepsi masih baik dalam kandungan. Diagnosis

abortus imminens biasanya diawali dengan keluhan

perdarahan pervaginam pada umur kehamilan kurang dari 20

minggu. Penderita mengeluh mules sedikit ataupun tidak ada

keluhan sam sekali kecuali perdarahan pervaginam

(prawirohardjo, 2010: 467)

2) Abortus insipens

Abortus yang sedang mengancam, ditandai dengan

membuka, akan tetapi hasil konsepsi masih dalam kovum

uteri dan dalam proses pengeluaran. Penderita akan

merasa mules karena adanya kontraksi yang sering dan

kuat, perdarahannya terus bertambah sesuai pembukaan

serviks uterus dan umur kehamilan (prawihardjo, 2010:

469)

3) Abortus inkomplet

Didiagnosa apabila sebagian dari hasil konsepsi telah lahir

atau teraba pada vagina, tetapi sebagian tertinggal.

Perdarahan biasanya terus berlangsung, banyak dan

membahayakan ibu. Servik terbuka karena maih ada

benda didalam rahim yang dianggap sebagai benda asing

(walyani,2015: 147)

4) Abortus komplet

Hasil konsepsi lahir dengan lengkap pada keadaan ini

curetase tidak perlu dilakukan. Perdarahan segera

berkurang setelah isi rahim dikeluarkan dan

selambat-lambatnya dalam 10 hari perdarahan akan berhenti sama

sekali, karena dalam masa ini luka rahim telah sembuh

dan epitelisasi telah selesai. Serviks dengan segera

menutup kembali (walyani, 2015: 148)

5) Kehamilan ektopik terganggu

Kehamilan ektopik adalah kehamilan dengan implantasi

terjadi diluar uterus. Tuba fallopi merupakan tempat yang

dari 90%) tanda dan gejalanya bermacam-macam

tergantung dengan pecah atau tidaknya kehamilan

tersebut (Hani dkk, 2011: 112)

6) Mola hodatisoda

Merupakan penyimpangan pertumbuhan dan

perkembangan kehamilan yang tidak disertai janin dan

seluruh vili korealis mengalami perubahan hidrovik.

Terdapat beberapa kejadian, sebagai janin dapat tumbuh

dan berkembang bahkan sampai aterm, keadaan tersebut

dinamakan mola hidatisoda parsialis (Manuaba, 2010: 326)

b. Hipertensi gravidarum

Hipertensi dalam kehamilan termasuk hipertensi kronik

meningkatnya tekanan darah sebelum kehamilan 20 minggu.

Nyeri kepala, kejang, dan hilangnya kesadaran sering

berhubungan dengan hiperteni daam kehamiilan. Keadaan ini

yang mengakibatkan kejang adalah epilepsi, malaria, trauma

kepala, meningiti, dan ensefallis (Hani dkk, 2011: 112)

c. Sakit kepala yang hebat

Sakit kepala yang sangat fatal adalah sakit kepala hebat,

yang menetap dan tidak hilang dengan beristirahat. Bahkan

dapat menimbulkan penglihatan kabur atau berbayang. Sakit

kepala yang hebat dalam kehamilan adalah gejala dari

d. Bengkak pada muka dan tangan

Hampir sebagian ibu hamil akan mengalami bengkak

yang normal pada kaki biasanya muncul sore hari dan hilang

setelah beristirahat atau meletakan kaki lebih tinggi. Bengkak

dapat menjadi serius jika muncul pada permukaan muka dan

tangan, tidak hilang setelah beristirahat, dan diikuti keluhan

fisik yang lain. Hal ini bisa merupakan pertanda anemia, gagal

jantung, atau preeklamsia ( Hani dkk, 2010: 121)

e. Bayi kurang bergerak seperti biasa

Ibu mulai merasakan gerakan bayinya pada bulan ke-5

atau ke-6, beberapa ibu dapat merasakan gerakan bayinya

lebih awal. Jika bayi tidur gerakannya akan melemah. Bayi

harus bergerak sedikitnya 3 kali dalam waktu 3 jam. Gerakan

bayi akan mudah teraa jika ibu berbaring atau beristirahat dan

jika ibu makan dan minum dengan baik (Rukiyah, 2009: 127).

e. Pelayanan antenatal (Antenatal Care)

Pelayanan antenatal merupakan cara penting untuk

menfasilitasi hasil yang sehat dan positif bagi ibu maupun bayinya

dengan cara membina hubungan saling percaya dengan ibu,

mendeteksi komplikasi, mempersiapkan persalinan, memberikan

pendidikan. Asuhan antenatal penting untuk menjamin agar proses

alamiah tetap berjalan normal selama kehamilan (Dewi, Tri sunarsih,

2011).

(a). Standar pelayanan antenatal

Ibu hamil dianjurkan untuk melakukan kunjungan antenatal

i). Satu kali pada triwulan pertama (sebelum 14 minggu).

ii). Satu kali pada triwulan kedua ( antara 14-28 minggu).

iii). Dua kali pada triwulan ketiga (antara 29-36 dan sesudah

minggu ke-36).

f. Jadwal Kunjungan Ibu Hamil

Frekuensi pelayanan antenatal oleh WHO ditetapkan 4 kali

kunjungan ibu hamil dalam pelayanan antenatal selama kehamilan

dengan ketentuan sebagai berikut:

(a). 1 kali kunjungan pertama (K-1) selama trimester pertama (<14

minggu).

(b). 1 kali kunjungan kedua (K-2) selama trimester kedua (antara

minggu ke 14- 28).

(c). 2 kali kunjungan ketiga (K-3 dan K-4) selama trimester ketiga

(antara minggu ke 28-36 dan sesudah minggu ke-36) (Mufdlilah,

2009).

Perencanaan jadwal pemeriksaan (usia kehamilan dari hari

pertama haid terakhir) yang ideal adalah sebagai berikut:

(a). Sampai 28 minggu : 4 minggu sekali.

(b). 28- 36 minggu : 2 minggu sekali.

(c). Diatas 36 minggu : 1 minggu sekali kecuali jika ditemukan kelainan

atau faktor risiko yang memerlukan penatalaksanaan medik lain,

Tabel 2.2 Jadwal kunjungan antenatal Kunjungan Waktu Info Penting

Trimester I Sebelum minggu ke 14

Membangun hubungan saling percaya antara petugas kesehatan dan ibu hamil.

Mendeteksi masalah dan menanganinnya. Melakukan tindakan pencegahan seperti tetanus neonaturum, anemia kekurangan zat besi, penggunaan praktik trdisional yang merugikan.

Memulai persiapan kelahiran bayi dan kesiapan untuk menghadapi komplikasi.

Mendorong prilaku yang sehat (gizi, latihan dan kebersihan, istirahat, dan sebagainnya).

Trimester II Sebelum minggu ke 28

Sama seperti di atas, ditambah kewaspadaan khusus mengenai preeklamsia (tanya ibu tentang gejala-gejala preeklamsia, pantau tekanan darah, evaluasi edema, periksa untuk mengetahui proteinuria).

Trimester III Antara minggu 28-36

Sama seperti di atas, ditamah palpasi abdominal untuk mengetahui apakah ada kehamilan ganda.

Trimester III Setelah 36 minggu

Sama seperti di atas, ditambah deteksi letak bayi yang tidak normal, atau kondisi lain yang memerlukan kondisi kelahiran di rumah sakit

(Sumber: Saifuddin, 2012;h. N-2)

1) Standar Pelayanan ANC

Menurut Saifudin (2009; h. 89-90) dimana dalam setiap

pertemuan harus memberikan asuhan standar minimal yang sering

disebut dengan 7T yaitu:

a) Timbang berat badan

b) Ukur tekanan darah

c) Ukur tinggi fundus uteri

d) Pemberian imunisasi TT lengkap

e) Pemberian tablet zat besi, minimal 90 tablet selama kehamilan

dimana tiap tablet besi mengandung fe so4 320 mg (zat besi

60mg) dan asam folat 0,5 mg

g) Temu wicara dalam rangka persiapan rujukan.

2. PERSALINAN

1. Definisi

Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput

ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika

prosesnya terjadi pada usia kehamilan cukup bulan (setelah 37

minggu) tanpa disertai adanya penyulit (JNPK-KR, 2008).

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya servik, dari

janin turun ke dalam jalan lahir. Kelahiran adalah proses dimana janin

dan ketuban didorong keluar melalui jalan lahir (Sarwono,2001).

Persalinan normal disebut juga partus spontan adalah proses

lahirnya bayi pada letak belakang kepala dengan tenaga ibu sendiri,

tanpa bantuan alat-alat serta tidak melukai ibu dan bayi yang

umumnya berlangsung kurang dari 24 jam (Rustam Mochtar,1998).

Persalinan normaladalah proses pengeluaran janin yang terjadi

pada kehamilan cukup bulan (37 minggu – 42 minggu) lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung 18 jam, tanpa

komplikasi baik pada ibu maupun pada janin (Prawirohardjo, 2001).

2. Faktor Predisposisi

Faktor yang mempengaruhi persalinan adalah :

a. Power

Power atau tenaga yang mendorong anak adalah :

serviks terdiri dari his pembukaan, his pengeluaran dan his

pelepasan plasenta, his pendahuluan tidak berpengaruh

terhadap serviks. Tenaga mengejan ( kontraksi otot – otot dinding perut, kepala didasar panggul merangsang mengejan,

paling efektif saat kontraksi/his)

b. Passanger

Akhir minggu ke 8 janin mulai nampak menyerupai manusia

dewasa, menjadi jelas pada akhir minggu ke 12 (Sukarni, 2013;

h.194)

c. Passage

Bagian – bagian tulang panggul (2 Os Coxae, Os Cossygis, Os Sacrum) (Sukarni, 2013; h.187)

Dibagi atas : bagian keras tulang – tulang panggul (rangka panggul), dan bagian lunak (otot – otot, jaringan – jaringan, dan ligamen – ligamen) (Mochtar, 2011; h.58)

d. Psikologis

Dalam persalinan terdapat kebutuhan emosional jika

kebutuhan tidak tepenuhi paling tidak sama seperti kebutuhan

jasmaninya. Prognosis keseluruhan wanita tersebut yang

berkenan dengan kehadiran anaknya terkena akibat yang

merugikan.

e. Penolong

Kompetensi yang dimiliki penolong sangat bermanfaat untuk

maternal dan neonatal. Pengetahuan dan kompetensi yang

baik diharapkan tidak ada kesalahan atau malpraktik yang

terjadi(Mochtar R,2012;h.58).

3. Tanda-tanda Permulaan Persalinan

Sebelum terjadi persalinan sebenarnya beberapa minggu

sebelumnya wanita memasuki “bulannya” atau “minggunya” atau “harinya” yang disebut kala pendahuluan (prepatory stage of labor). Ini

memberikan tanda- tanda sebagai berikut :

a. Lightening atau setting atau dropping yaitu kepala turun memasuki

pintu atas panggul terutama pada primigravida, sedangkan pada

multipara tidak begitu ketara.

b. Perut kelihatan lebih melebar, fundus uteri turun.

c. Perasaan sering- sering atau susah kencing (polakisuria) karena

kandung kemih tertekan oleh bagian terbawah janin.

d. Perasaan nyeri di perut dan di pinggang oleh adanya kontraksi-

kontraksi lemah dari uterus, kadang- kadang disebut “false labor pains”.

e. Serviks menjadi lembek, mulai mendatar, dan sekresinya

bertambah bisa bercampur darah (bloody show) (Mochtar, 2011).

a. Tanda- Tanda Inpartu

1) Kekuatan His makin sering terjadi dan teratur dengan jarak

kontraksi yang semakin pendek (frekuensi minimal 2 kali

dalam 10 menit)

2) Kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan serviks,

dapat terjadi pengeluaran pembawa tanda (pengeluaran

3) Dapat disertai ketuban pecah.

4) Pada pemeriksaan dalam, dijumpai perubahan serviks

(perlunakkan serviks, pendataran serviks, terjadi pembukaan

serviks) (Manuaba, 2010).

4. Tahap-Tahap Persalinan

Menurut Kemenkes RI (2013) Persalinan dibagi menjadi 4 kala

yaitu:

1) Kala I dibagi menjadi 2 yaitu:

a) Fase Laten

Dimulai dari pembukaan serviks 1cm sampai 3 cm yang

terjadi dalam 8 jam.

b) Fase Aktif

Dimulai dari pembukaan 4 cm sampai 10 cm yang terjadi

sekitar 6 jam.

2) Kala II dimulai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir,

3) Kala III yaitu segera setelah bayi lahir sampai pengeluaran plasenta

secara lengkap.

4) Kala IV adalah kala yang dimulai setelah plasenta lahir legkap

sampai 2 jam post partum.

5) Mekanisme Persalinan

Mekanisme persalinan terdiri dari engagement, penurunan,

fleksi, putar paksi dalam, ekstensi, putar paksi luar dan ekspulsi

1) Engagement

Merupakan masuknya kepala di pintu atas panggul (PAP)

dan terjadi peristiwa sinklitismus (sutura sagitalis berada

ditengah- tengah jalan lahir dan tepat diantara simfisis dan

promontorium). Pada primipara terjadi sebelum persalinan aktif

dimulai, karena otot- otot abdomen masih tegang, sehinnga

presentasi terdorong ke dalam panggul. Pada multipara yang

otot- otot abdomennya lebih kendur, kepala seringkali digerakkan

di atas permukaan panggulsampai persalinan dimulai.

2) Penurunan

Penurunan adalah gerakan bagian presentasi kepala

melewati panggul, terjadi peristiwa asinklintismus posterior

(sutura sagitalis mendekati simfisis dan os parietal belakang

lebih rendah dari pada os parietal depan). Terjadi akibat tiga

kekuatan yaitu tekanan dari cairan amnion, tekanan langsung

kontraksi fundus pada janin dan kontraksi diafragma dan otot

abdomen ibu pada tahap kedua persalinan. Efek ketiga kekuatan

itu dimodifikasi oleh ukuran dan bentuk bidang panggul ibu dan

kapasitas kepala janin untuk molague.

3) Fleksi

Segera setelah kepala yang turun tertahan oleh serviks,

dinding panggul, atau dasar panggul, dalam keadaan normal

fleksi terjadi dan dagu didekatkan kearah dada janin. Dengan

fleksi, suboksipitobregmantika yang diameter lebih kecil (9,5 cm)

dapat masuk ke dalam pintu bawah panggul (PBP).

Putar paksi dalam dimulai pada bidang setinggi spina

isciadika, tetapi putaran ini belum selesai sampai bagian

presentasi mencapai panggul bagian bawah. Ketika oksiput

berputar ke arah anterior, wajah berputar ke posterior. Setiap

terjadi kontraksi, kepala janin diarahkan oleh tulang panggul dan

otot- otot dasar panggul. Akhirnya, oksiput berada di garis tengah

di bawah lengkung pubis.

5) Ekstensi

Saat kepala janin mencapai perinium, kepala akan defleksi

ke arah anterior oleh promontorium. Mula- mula oksiput melewati

permukaan bawah simfisis pubis, kemudian kepala keluar akibat

ekstensi: pertama- tama oksiput, kemudian wajah, dan akhirnya

dagu.

6) Restitusi dan Putar Paksi Luar

Setelah kepala keluar, bayi berputar hingga mencapai

posisi yang sama dengan saat kepala memasuki PAP. Gerakan

ini dikenal dengan restitusi dan putaran 45 derajat membuat

kepala janin kembali sejajar dengan punggung dan bahunya.

Dengan demikian, kepala dapat terlihat berputar lebih lanjut.

Putaran paksi luar terjadi saat bahu engaged dan turun dengan

gerakan mirip dengan gerakkan kepala.

7) Ekspulsi

Setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat ke atas

fleksi lateral ke arah simfisis pubis. Ketika seluruh tubuh bayi

keluar, persalinan bayi selesai.

1. Proses Persalinan

A. Kala I

Yaitu waktu untuk pembukaan serviks sampai menjadi

pembukaan lengkap 10 cm. Inpartu ditandai dengan keluarnya

lendir darah (bloody show). Kala I (kala pembukaan) terdiri atas 2

fase, yaitu:

a) Fase laten: pembukaan serviks berlangsung lambat sampai

pembukaan 3 cm. Pada primigravida berlangsung 8-10 jam

dan multigravida berlangsung 6-8 jam (Manuaba, 2007).

b) Fase aktif: frekuensi dan lama kontraksi uterus meningkat

secara bertahap (kontraksi dianggap adekuat atau memadai

jika terjadi tiga kali atau lebih dalam waktu 10 menit dan

berlangsung selama 40 detik atau lebih) (Depkes, 2008).

Fase aktifdibagi menjadi 3 subfase:

(1) Fase akselerasi (pembukaan 3-4 cm) berlangsung

selama 2 jam.

(2) Fase dilatasi maksimal (pembukaan 4-9 cm) berlangsung

2 jam. Rata-rata kecepatan pembukaan pada primipara

atau nulipara adalah 1 cm perjam sedangkan pada

multipara adalah 2-3 cm perjam.

(3) Fase deselerasi (pembukaan 9-10) berlangsung kira-kira

selama 2 jam (Manuaba, 2007).

1) Beri dukungan dan dengarkan keluhan ibu

2) Jika ibu tampak gelisah/kesakitan : biarkan ia berganti

posisi sesuai keinginan, tapi jika di tempat tidur sarankan

untuk miring kiri, biarkan ia berjalan atau beraktivitas

ringan sesuai kesanggupannya, anjurkan suami atau

keluarga memijat punggung atau membasuh muka ibu,

ajari teknik bernapas.

3) Jaga privasi ibu, gunakan tirai penutup dan tidak

menghadirkan orang tanpa seizin ibu.

4) Izinkan ibu untuk mandi atau membasuh kemaluannya

setelah buang air kecil/besar.

5) Jaga kondisi ruangan ruangan sejuk. Untuk mencegah

kehilangan panas pada bayi baru lahir, suhu ruangan

minimal 25 ºC dan semua pintu serta jendela harus

tertutup.

6) Beri minum yang cukup untuk menghindari dehidrasi.

Sarankan ibu berkemih sesering mungkin.

7) Pasang infus intravena untuk pasien dengan : kehamilan

lebih dari 5, hemoglobin <9 gr/dl atau hematokrit <29 %,

riwayat gangguan perdarahan, sungsang, kehamilan

ganda, hipertensi, persalinan lama.

8) Isi dan letakkan partograf disamping tempat tidur atau

didekat pasien.

9) Lakukan pemeriksaan kardiotokografi jika memungkinkan.

Temuan – temuan anamnesis atau

pemeriksaan

Rencana untuk asuhan atau perawatan

Riwayat bedah sesar Segera rujuk ibu ke fasilitas yang mempunyai kemampuan untuk melakukakn bedah sesar.Dampingi ibu ke tempat rujukan dengan memberikan dukungan dan semangat.

Perdarahan

pervaginam selain lendir bercampur darah (show)

Jangan melakukan pemeriksaan dalam : baringkan ibu ke sisi kiri, pasang infus menggunakan jarum berdiameter besar (ukuran 16 atau 18) dan berikan Ringer Laktat, segera rujuk ke fasilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan bedah sesar, dampingi ibu ke tempat rujukan.

Kurang dari 37 minggu (persalinan kurang bulan)

Segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan kegawatdaruratan obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan dukungan dan semangat. Ketuban pecah disertai handuk/kain untuk mengeringkan dan menyelimuti bayi untuk mengantisipasi jika ibu melahirkan diperjalanan.

Ketuban pecah (lebih dari 24 jam atau ketubahn pecah pada kehamilan kurang bulan (usia kehamilan <27 minggu.

Segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan penatalaksanaan gawatdarurat obstetri, dampingi ibu ke tempat rujukan dan berikan dukungan serta semangat. menggunakan jarum berdiameter besar (ukuran 16 atau 18) dan berikan Ringer Laktat atau gram fisiologis (NS) dengan tetesan 125 cc/jam, segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan penatalaksanaan penatalksanaan gawatdarurat obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan dukungan dan semangat.

Tekanan darah lebih dari 160/110 atau terdapat protein dalam urine (preeklampsia berat)

Temuan – temuan anamnesis atau

pemeriksaan

Rencana untuk asuhan atau perawatan

pada bokong kiri dan kanan), segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan kegawatdaruratan obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan dukungan dan semangat.

Tinggu fundus 40 cm kemampuan kegawatdaruratan obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan dukungan dan semangat. DJJ <100 atau >180 menggunakan jarum berdiameter besar (ukuran 16 atau 18) dan berikan Ringer Laktat atau gram fisiologis (NS) dengan tetesan 125 cc/jam, segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan penatalaksanaan penatalksanaan gawatdarurat obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan dukungan dan semangat.

Primipara dalam fase aktif kala satu gawatdarurat obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan gawatdarurat obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan dukungan dan semangat.

Presentasi ganda (majemuk) adanya bagian lain dari janin, misalnya lengan atau tangan, bersama gawatdarurat obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan dukungan dan semangat.

Tali pusat menumbung (jika tali pusat masih berdenyut)

Gunakan sarung tangan Desinfeksi tingkat tinggi, letakkan satu tangan di vagina dan jauhkan kepala janin dari tali pusat yang menumbung, Segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan kegawatdaruratan obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan dukungan dan semangat.

Temuan – temuan anamnesis atau

pemeriksaan

Rencana untuk asuhan atau perawatan

: Nadi cepat lemah (lebih dari 110x/menit), Tekanan darah menurun (sistolik kurang dari 90 mmHg), pucat, berkeringat atau dingin, napas cepat (>30 x/menit), cemas, bingung atau tidak sadar, produksi urine sedikit (kurang dari 30 ml/jam)

ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan penatalaksanaan penatalaksanaan gawatdarurat obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan kontraksi teratur (>2 dalam 10 menit)

Segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan kegawatdaruratan obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan dukungan dan semangat.

Tanda dan gejala perubahan serviks, evaluasi DJJ jika tidak ada tanda – tanda kegawatan pada ibu dan janin, persilahkan ibu pulang dengan nasehat untuk makan dan minum, datang dan mendapatkan asuhan jika terjadi peningkatan frekuensi dan lama kontraksi. Tanda dan gejala kontraksi kurang dari 2 kali dalam 10 menit dan lamanya kurang dari 40 detik.

Segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan kegawatdaruratan obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan dukungan dan semangat.

10) (Sumber JNPK-KR, 2008; h. 48-51) 11)

B. Kala II (Kala Pengeluaran Janin)

Yaitu kala pengeluaran janin. Pada kala ini, his terakomodir,

tekanan pada otot-otot dasar panggul dan menimbulkan rasa

ingin mengedan. Kala II pada primigravida berlangsung 1,5-2 jam

dan pada multigravida 0,5-1 jam (Depkes, 2008).Penatalaksanaan

kala II berdasarkan Asuhan Persalinan Normal (APN) ada

padalangkah 1 sampai 26 (Kemenkes, 2013).

Asuhan pada kala II

1) Mengenali tanda gejala kala dua : ibu mempunyai keinginan

kuat untuk meneran, ibu merasa takanan yang semakin

meningkat pada rektum atau vaginanya.

2) Menyiapkan pertolongan persalinan, pastikan kelengkapan

peralatan, bahan dan obat esensial : klem, gunting, benang

tali pusat, penghisap lendir steril/DTT siap dalam wadahnya.

semua pakaian, handuk, selimut dan kain untuk bayi dalam

kondisi bersih dan hangat, timbangan pita ukur, stetoskop

bayi, dan termometer dalam kondisi baik dan bersih.

Paatahkan ampul oksitosin 10 IU dan tempatkan spuit steril

sekali pakai di dalam partus set/wadah DTT. Untuk resusitasi

(tempat datar, rata, bersih, kering dan hangat, 3 handuk, atau

kain bersih dan kering, alat penghisap lendir, lampu sorot 60

watt dengan jarak 60 cm di atas tubuh bayi. Persiapan bila

yerjadi kegawatdaruratan pada ibu cairan kristaloid, set infus.

3) Kenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih,

sepatu tertutup kedap air, tutup kepala, masker dan

4) Lepas semua perhiasan pada lengan dan tangan lalu cuci

kedua tangan dengan sabu

n dan air

bersih kemudiankeringkan dengan handuk atau tisu bersih.

5) Pakai sarung tangan steril/DTT untuk pemeriksaan dalam.

6) Ambil spuit dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan

oksitosin 10 IU dan letakkan kembali spuit tersebut di partus

set/wadah DTT atau steril tanpa mengontaminasi spuit.

7) Bersihkan vulva dan perineum, dari depan ke belakang

dengan kapas atau kassa yang dibasahi air DTT.

8) Lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa

pembukaan serviks sudah lengkap. Lakukan amniotomi bila

selaput ketuban belum pecah, dengan syarat : kepala sudah

masuk ke dalam panggul dan tali pusat tidak teraba.

9) Dekontaminasi sarung tangan dengan mencelupkan tangan

yang masih memakai saring tangan kedalam larutan klorin

0,5% kemudian lepaskan sarung tangan dalam kedaan

terbalik dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10

menit. Cuci kedua tangan setelahnya.

10) Periksa denyut jantung janin (DJJ) segera setelah kontraksi

berakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal

(120 – 160) kali/menit). Ambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal.

11) Beritahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin

12) Minta bantuan keluarga untuk membantu proses bimbingan

meneran.

13) Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan

yang kuat untuk meneran.

14) Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil

posisi yang nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan

untuk meneran dalam 40 menit.

15) Jika kepala bayi sudah membuka vulva diameter 5 – 6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain

bersih dan kering, sementara tangan yang lain menahan

kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu

lahirnya kepala.

16) Letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong

ibu.

17) Buka tutup partus set dan perhatikan kembali kelengkaap alat

dan bahan.

18) Pakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan.

19) Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5 – 6 cm, dilindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain

bersih dan kering, sementara tangan yang lain menahan

kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu

lahirnya kepala, anjurkan ibu meneran sambil bernafas cepat

dan dangkal.

20) Periksa lilitan tali pusat dan lakukan tindakan yang sesuai jika

21) Tunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar

secara spontan.

22) Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara

biparietal anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi (dengan

lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu

depan muncul di bawah arkus pubis, gerakan arah atas dan

distal untuk mekahirkan bahu belakang.

23) Setelah kedua bahu lahir, geser tangan yang berada dibawah

di bawah ke arah perineum ibu untuk menyanhgga kepala,

lengan dan siku sebelah bawah (gunakan tangan yang

berada diatas untuk menelusurui dan memegang tangan dan

sikut sebelah atas.

24) Setelah tubuh dan lengan bayi lahir, lanjutkan penelusuran

tangan yang berada di atas ke pinggang, bokong, tungkai,

dan kaki bayi, pegang kedua mata kaki (masukkan telunjuk di

antara kaki dan pegang masing – masing mata kaki dengan ibu jari dan jari – jari lainnya).

25) Lakukan penilaian sekilas

26) Bila tidak ada Asfiksia, lanjutkan manajemen bayi baru lahir

normal. Keingkan dan posisikan tubuh bayi di atas perut ibu

(keringkan bayi mulai dari muka kepala dan bagian tubuh

lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks,

ganti handuk basah dengan handuk yang kering, pastikan

bayi dalam kondisi baik di atas dada atau perut ibu.

Penilaian Temuan dari penilaian darah rendah (sistolik kurang dari 90 mmHg).

Baringkan ibu miring ke kiri, naikkan kedua kaki untuk meningkatkan aliran darah kejantung, segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuanpenatalaksanaan gawatdarurat obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan.

Nadi, urine Tanda atau gejala dehidrasi : perubahan nadi (100 x/menit atau lebih), produksi urine partograf) jika kondisinya tidak membaik dalam waktu satu jam, pasang infus menggunakan jarum diameter besar (ukuran 16 atau 18) dan berikan RL atau NS 125 ml/jam, segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan penatalaksanaan nadi cepat (110 x/menit atau lebih), suhu lebih dari 38ºC, menggigil, air ketuban atau cairan vagina yang berbau

Baringkan ibu miring ke kiri, pasang infus menggunakan jarum diameter besar (ukuran 16 atau 18) dan berikan RL preeklampsia ringan : tekanan darah diastolik 90-110 mmHg, proteinuria hingga 2+

Nilai ulang tekanan darah setiap 15 menit (saat diantara kontraksi atau meneran), baringkan ibu miring ke kiri dan cukup istirahat, bila gejala bertambah berat maka tatalaksana sebagai preeklampsia berat

Kejang Tanda atau gejala preeklampsia berat atau eklampsia : tekanan darah diastolik 110 mmHg atau lebih, tekanan darah diastolik 90 mmHg atau lebih dengan kejang nyeri kepala, gangguan penglihatan,

Penilaian Temuan dari penilaian fasilitas yang memiliki kemampuan penatalaksanaan

Anjurkan ibu mengubah posisi dan berjalan – jalan, anjurkan untuk minum, jika selaput ketuban masih utuh dan pembukaan diatas 6 cm maka pecahkan (gunakan setengah kocher DTT), stimulasi puting susu, anjurkan ibu untuk yang memiliki kemampuan penatalaksanaan nilai ulang DJJ setelah 5 menit : jika DJJ normal, minta ibu kembali meneran dan pantau DJJ setelah setiap kontraksi pastikan ibu tidak berbaring terlentang dan tidak menahan nafasnya saat meneran, jika DJJ abnormal, rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan penatalaksanaan gawatdarurat obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan.

Penurunan kepala bayi

Kepala bayi tidak turun Anjurkan meneran sambil jongkok atau berdiri, jika grafik penurunan kepala pada partograf melewati garis waspada sedangkan pembukaan serviks dan kontraksi cukup memuaskan maka segera rujuk pasien ke fasilitas rujukan, dampingi ibu ke tempat rujukan.

Lahirnya bahu

Tanda – tanda distosia bahu :

Penilaian Temuan dari penilaian dan pemeriksaan

Rencana Asuhan atau perawatan

tindakan yang yang dilakukan) : perasat Mc Robert, Pronce Mc Robert (menungging), anterior dysimpact, perasat Cork-screw dari Wood, dan pantau DJJ setelah setiap kontraksi dan pastika ibu tidak terlentang dan tidak menahan nafasnya saat meneran, jika DJJ tidak normal tangani sebagai gawat janin (lihat diatas), setelah kepala bayi lahir, lakukan penillaian segera dan bila bayi tidak bernapas maka hisap lendir di mulut kemudian hidung bayi dengan penghisap lendir Dee Lee (DTT/steril\0 atau bola karet penghisap (baru dan bersih) lakukan tindakan lanjutan sesuai dengan hasil penilaian.

Tidak pucat Tanda – tanda tali pusat menumbung : tali pusat teraba atau terlihat saat periksa dalam

Tanda – tanda lilitan tali pusat : tali pusat melilit leher bayi

Nilai DJJ jika ada segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan penatalaksanaan penatalaksanaan gawatdarurat obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan, baringkan miring kiri dengan pinggul agak naik, dengan memakai sarung tangan DTT/steril, satu tangan di dalam vagina untuk menahan kepala bayi agar tidak menekan tali pusat dan tangan lain di abdomen untuk menahan bayi pada posisinya (keluarga dapat membantu melakukannya), atau ganjal bokong ibu agar lebih tinggi dari kepalanya, dengan menggunakan sarung tangan ke dalam vagina untuk menahan kepala bayi agar tak menekan tali pusat, jika tidak ada DJJ beritahukan ibu dan keluarganya, lahirkan bayi dengan cara yang paling aman.

Penilaian Temuan dari penilaian dan pemeriksaan

Rencana Asuhan atau perawatan

dengan klem di dua tempat kemudian potong diantaranya kemudian lahirkan bayi dengan segera.

Untuk kehamilan kembar tak terdeteksi

Kehamilan kembar tak terdeteksi

Nilai DJJ, jika bayi kedua dengan presentasi kepala segera turun, biarkan kelahiran berlangsung seperti pertama, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, baringkan ibu miring kiri, segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan penatalaksanaan gawatdarurat obstetri dan bayi baru lahir, dampingi ibu ke tempat rujukan.

C. Kala III

Yaitu waktu untuk pelepasan dan pengeluaran uri. Setelah

bayi lahir, uterus teraba keras dengan fundus uteri setinggi pusat.

Beberapa menit kemudian berkontraksi lagi untuk melepas

plasenta dari dindingnya. Biasanya plasenta lepas dalam 6

sampai 15 menit setelah bayi lahir dan keluar spontan atau

dengan tekanan pada fundus uteri. Pengeluaran plasenta disertai

pengeluaran darah kira-kira 100-200 cc (Depkes,

2008).Penatalaksanaan kala III berdasarkan APN ada pada

langkah 27 sampai 41 (Kemenkes, 2013).

Asuhan pada kala III

27) Periksa kembali perut ibu untuk memastikan tidak ada bayi

lain dalam uterus (hamil tunggal)

28) Beritahukan kepada ibu bahwa penolong akan menyuntikkan

29) Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, berikan suntikan

oksitosin 10 IU di sepertiga paha atas bagian distal lateral

(lakukan aspirasi sebelum menyuntikan oksitosin)

30) Dengan menggunakan klem, 2 menit setelah bayi lahir, jepit

tali pusat pada sekitas 3 cm dari pusat (umbilikus) bayi

(kecuali pada asfiksia neonatus, lakukan sesegera mungkin.

31) Potong dan ikat tali pusat, dengan satu tangan angkat tali

pusat diantara 2 klem tersebut (sambil lindungi perut bayi),

ikat tali pusat dengan benang DTT/steril pada satu sisi

kemudian dilonggarkan yang telah dijepit kemudian lingkarkan

kembali benang ke sisi berlawanan dan laukuan ikatan kedua

menggunakan sampul kunci. Lepaskan klem dan masukkan

dalam larutan klorin 0,5 %.

32) Tempatkan bayi untuk melakukan kontak kulit ibu ke kulit

bayi. Letakkan bayi dalam posisi tengkurap di dada ibu.

Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel dengan baik

didinding dada – perut ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara peyudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting

payudara ibu.

33) Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan kering dan

pasang topi pada kepala bayi.

35) Lakukan satu tangan diatas kain yang ada di perut ibu, tepat

diepi atas simfisis dan tegangkan tali pusat ke arah dorso – kranial secara hati – hati.

36) Lakukan penegangan dan dorongan dorso kranial hingga

plasenta terlepas, lalu minta ibu meneran sambil menarik tali

pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas,

mengikuti poros jalan lahir dengan tetap melakukan tekanan

dorso – kranial.

37) Saat plasenta terlihat di introitus vagina, lanjutkan kelhairan

plasenta dengan menggunakan kedua tangan.

38) Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan

masase uterus dengan meletakkan telapak tangan difundus

dan lakukan masase dengan gerakan melingkar secara

lembut hingga uterus berkontraksi (fundus teraba keras)

39) Periksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu

maupun ke janin dan pastikan bahwa selaputnya lengkap dan

utuh.

40) Evaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan

lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan

aktif.

41) Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi

perdarahan pervaginam.

Yaitu dimulai saat lahirnya plasenta sampai 2 jam

postpartum pertama. Kala IV ini disebut sebagai kala pemantauan

untuk mengantisipasi terjadinya perdarahan postpartum.

Beberapa hal mengalami perubahan dan perlu dipantau selama

kala IV antara lain TTV, TFU, kontraksi uterus, kandung kemih

dan perdarahan (Depkes, 2008). Penatalaksanaan kala IV

berdasarkan APN ada pada langkah 42 sampai 58 (Kemenkes,

2013).

Asuhan pada kala IV

42) Mulai Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dengan memberi cukup

waktu untuk melakukan kontak kulit ibu – bayi (di dada ibu minimal 1 jam)

43) Setelah kontak kulit ibu – bayi dan IMD selesai : timbang dan ukur bayi, beri bayi salep mata antibiotik profilaksis (tetrasiklin

1 % atau antibiotika lain), suntikan vitamin K1 1 mg (0,5 ml

untuk sediaan 2 mg/mL) IM dipaha kiri anterolateral bayi,

pastikan suhu tubuh bayi normal 36,5 – 37,5 ºC, berikan gelang pengenal pada bayi yang berisi informasi nama, ayah,

ibu, waktu lahir, jenis kelamin, lakukan pemeriksaan untuk

melihat adanya cacat bawaan.

44) Satu jam setelah pemberian vit K1, berikan suntikan imunisasi

hepatitis B di paha kanan anterolateral bayi.

45) Lanjutkan pemantauan kontraksi dan pencegahan perdarahan

pascasalin, setiap 15 menit pertama pascasalin, setiap 20 – 30 menit pada jam kedua pascasalin.

46) Lakukan asuhan yang sesuai untuk menatalaksana atonia

uteri jika uterus tidak berkontraksi dengan baik.

47) Ajarkan ibu/keluarga cara melakukan masase uterus dan

menilai kontraksi, mewaspadai tanda bahaya ibu, serta kapan

harus memanggil bantuan medis.

48) Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah.

49) Periksa tekanan darah, nadi, dan keadaan kandung kemih ibu

setiap 15 menit selama 1 jam pertama pascasalin dan setiap

30 menit selama jam kedua pascasalin.

50) Periksa kembali kondisi bayi untuk memastikan bahwa bayi

bernafas dengan baik (40 – 60 kali/menit) serta suhu tubuh normal (36,5 – 37,5ºC)

51) Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin

0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci peralatan setelah

didekontanminasi.

52) Buang bahan – bahan yang terkontamionasi ke tempat smpah yang sesuai.

53) Bersihkan badan ibu menggunakan air DTT, bersihkan sisa

cairan ketuban, lendir dan darah, bantu ibu memakai pakaian

yang bersih dan kering.

54) Pastikan ibu merasa nyaman, bantu ibu memberikan ASI,

anjurkan keluarga untuk memberikan ibu minuman dan

55) Dekoontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%.

56) Celupkan sarung tangan kotor kedalam larutan klorin 0,5%,

balikkan bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin

0,5% selama 10 menit.

57) Cuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang

mengalir lkemudian keringkan dengan handuk kering dan

bersih.

58) Lengkapi partograf (halaman depan dan belakang, -0periksa

tanda vital, dan asuhan kala IV) (Kemenkes RI, 2013; h. 36 – 49)

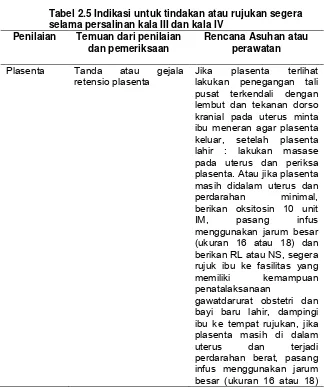

Tabel 2.5 Indikasi untuk tindakan atau rujukan segera selama persalinan kala III dan kala IV

Penilaian Temuan dari penilaian dan pemeriksaan

Rencana Asuhan atau perawatan Plasenta Tanda atau gejala

retensio plasenta

Jika plasenta terlihat lakukan penegangan tali pusat terkendali dengan lembut dan tekanan dorso kranial pada uterus minta ibu meneran agar plasenta keluar, setelah plasenta lahir : lakukan masase pada uterus dan periksa plasenta. Atau jika plasenta masih didalam uterus dan perdarahan minimal, berikan oksitosin 10 unit IM, pasang infus menggunakan jarum besar (ukuran 16 atau 18) dan berikan RL atau NS, segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan penatalaksanaan

Penilaian Temuan dari penilaian plasenta dan lakukan penanganan lanjutan, bila tidak memenuhi syarat plasenta manual di tempat atau tidak kompeten maka segera rujuk ibu ke fasilitas terdekat dengan kapabilitas

Tanda atau gejala avulsi (putus) : tali pusat putus atau plasenta tidak lahir

Palpasi uterus untuk menilai kontraksi, minta ibu meneran setiap kontraksi, setiap plasneta terlepas, lakukan periksa dalam hati

– hati, jika mungkinbcari tali pusat dan keluarkan plasenta dari vagina sambil melakukan tekanan dorso-kranial pada uterus, setelah plasenta lahir, lakukan masase uterus dan periksa plasenta, jika plasenta belum llahir dalam 30 menit tangani sebagai retensio plasenta.

Plasenta, perdarahan pervaginam

Tanda atau gejala bagian plasenta yang tertahan : bagian permukaan plasenta yang menempel pada ibu hilang, bagian selaput ketuban robek, perdarahan pasca persalinan, uterus berkontraksi

Lakukakn periksa dalam, keluarkan selaput ketuban dan bekuan darah yang mungkinmasih tertinggal, lakukan masase uterus, jika ada perdarahan hebat, ikuti langkah – langkah

Penilaian Temuan dari penilaian dan pemeriksaan

Rencana Asuhan atau perawatan

ke fasilitas terdekat dengan kapabilitas

Tanda atau gejala syok : nadi cepat, lemah (110 kali/menit atau lebih), tekanan darah rednah (sistolik <90 mmHg), pucat, berkeringat atau dingin, kulit lembab, nafas cepat (>30 kali/menit), cemas, kesadaran menurun atau tidak sadar, produksi urine sedikit (kuranng dari 30 cc/jam)

Baringkan miring kiri, jika mungkin naikkan kedua

tungkai untuk

meningkatkan curah darah ke jantuung, pasang infus

dengan jarum

menggunakan jarum besar (ukuran 16 atau 18) dan segera rujuk ibu ke fasilitas terdekat dengan kapabilitas

sampai dengan 42 hari pascapersalinan (Kemenkes RI, 2013).

Masa nifas (puerperium) adalah masa yang dimulai setelah

plasenta keluar dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali

seperti keadaan semula (sebelum hamil). Masa nifas berlangsung

selama kira- kira 6 minggu (Sulistyawati, 2009).

Masa nifas adalah masa setelah keluarnya placenta sampai

masa nifas berlangsung selama 6 minggu atau 40 hari (Ambarwati,

2010).

Periode post natal adalah waktu penyerahan dari selaput dan

plasenta (menandai akhir dari periode intrapartum) menjadi kembali

ke saluran reproduktif wanita pada masa sebelum hamil. Periode ini

disebut juga masa puerperium (Varney, 1997, hal.:549).

1) Adaptasi masa nifas

1) Uterus (Sulistyawati 2009)

Bayi lahir : Setinggi pusat

Setelah lahir : 2 Jari dibawah pusat

Satu minggu setelah lahir : Pertengahan pusat-simpisis

Dua minggu setelah lahir : Tidak teraba diatas simpisis

Enam minggu setelah lahir : Bertambah kecil

Delapan minggu setelah lahir : Tidak teraba

2) Serviks

Serviks mengalami involusi bersama-sama uterus.

Setelah persalinan, ostium eksterna dapat dimasuki oleh

dua hingga tiga jari tangan, setelah 6 minggu nifas, serviks

menutup.Serviks tidak pernah kembali ke keadaan sebelum

hamil (nulipara) yang berupa lubang kecil seperti mata

jarum. Serviks hanya kembali pada keadaan tidak hamil

yang berupa lubang yang sudah sembuh, tertutup tapi

berbentuk celah (Bahiyatun, 2009).

Setelah melahirkan vagina tetap terbuka lebar,

mungkin mengalami beberapa derajat edema dan memar

serta celah pada introitus. Setelah satu atau dua hari

pertama pascapartum tonus otot vagina kembali, celah

vagina tidak lebar dan vagina tidak lagi edema. Sekarang

vagina menjadi berdinding lunak, lebih besar dari biasanya

dan umumnya longgar. Ukurannya menurun dan kembalinya

rugae vagina sekitar minggu ketiga pascapartum.

Ruang vagina selalu sedikit lebih besar dari pada

sebelum kelahiran pertama. Akan tetapi, latihan

pengencangan otot perineum akan mengembalikan

tonusnya dan memungkinkan wanita secara

perlahan

mengencangkan

vaginanya.

Pengencangan

ini

sempurna pada akhir puerperium dengan latihan setiap

hari (Varney, 2008).

4) Lokhea

Lokhea adalah eskresi cairan rahim selama masa

nifas yang dapat terbagi menjadi 3, yaitu:

(1) Lokhea Rubra yaitu cairan yang keluar pada hari ke 1

sampai hari ke 4 postpartum, berwarna merah karena

mengandung darah dan desidua.

(2) Lokhea Serosa yaitu cairan yang keluar pada hari ke 4

sampai hari ke 8 postpartum, berwarna merah muda,

kuning, lokhea serosa mengandung cairan serosa

(3) Lokhea Alba yaitu cairan yang keluar pada hari ke 8

sampai hari ke 12, warna lokhea alba adalah putih

kream dan terutama mengandung leukosit dan desidua

(Bahiyatun, 2009).

5) Hemokonsentrasi

Pada masa hamil didapat hubungan pendek sirkulasi

ibu dan plasenta. Setelah melahirkan, volume darah pada

ibu relative akan bertambah. Keadaan ini akan

menyebabkan perubahan pada jantung, sehingga

menimbulkan dekompensasi kordis pada penderita-

penderita vitium kordis. Keadaan ini dapat di atasi dengan

adanyahemokonsentrasi sehingga volume darah kembali

seperti sediakala. Umumnya hal ini akan terjadi pada hari ke

3 sampai hari ke 15 postpartum (Sulistyawati, 2009).

6) Rahim dan Involusi

Rahim biasanya akan mengecil dan membesar

dengan menambah atau mengurangi jumlah sel pada wanita

yang tidak hamil, berat rahim sekitar 30 gram, kurang lebih

sebesar telur ayam atau bebek (Bobak, 2005).

7) Laktasi

Setelah proses persalinan, tepatnya setelah plasenta

keluar akan timbul rangsangan untuk memicu laktasi.

Laktasi didukung oleh dua jenis hormon yang sangat penting

tersebut dirangsang oleh hisapan bayi pada putting susu

saat menyusui. Semakin sering menyusui akan

memperlancar pengeluaran kedua hormon tersebut.

Penanda biokimiawi mengindikasikan bahwa proses laktasi

pascapersalianan dimulai sekitar 30-40 jam setelah

melahirkan, tetapi biasanya para ibu baru merasakan

payudara penuh sekitar 50-73 jam (2-3 hari) setelah

melahirkan. Artinya, memang produksi ASI sebenarnya tidak

langsung setelah melahirkan (Saleha, 2009).

8) Sistem Urinarius

Fungsi ginjal kembali normal dalam waktu satu bulan

setelah wanita melahirkan. Diperlukan kira- kira 2 sampai 8

minggu supaya hipotonia pada kehamilan dan dilatasi uterus

serta pelvis ginjal kembali ke keadaan sebelum hamil. Pada

sebagian kecil wanita dilatasi traktus urinarius bisa menetap

selama 3 bulan (Bobak, 2005).

9) Perubahan Tanda-tanda Vital

(1) Suhu Badan

Selama 24 jam pertama, suhu mungkin meningkat

menjadi 38o C, sebagai akibat meningkatnya kerja otot,

dehidrasi dan perubahan hormonal. Jika terjadi

peningkatan suhu 38o C yang menetapkan 2 hari setelah

24 jam melahirkan,maka perlu dipikirkan adanya infeksi

infeksi saluran kemih, endometriosis (peradangan

endometrium), pembengkakan payudara, dan lain- lain.

(2) Denyut nadi

Dalam periode waktu 6-7 jam sesudah melahirkan,

sering ditemukan adanya bradikardia 50-70 kali permenit

(normalnya 80-100 kali permenit) dan dapat berlangsung

sampai 6-10 jam setelah melahirkan. Keadaan ini bisa

berhubungan dengan penurunan usaha jantung,

penurunan volume darah yang mengikuti pemisahan

plasenta dan kontraksi uterus dan peningkatan stroke

volume. Takhikardia kurang sering terjadi, bila terjadi

hubungan peningkatan kehilangan darah.

(3) Tekanan Darah

Selama beberapa jam setelah melahirkan, ibu

dapat mengalami hipotensi orthostik (penurunan 20

mmHg) yang ditandai dengan adanya pusing segera

setelah berdiri, yang dapat terjadi hingga 46 jam

pertama. Hasil pengukuran tekanan darah seharusnya

tetap stabil setelah melahirkan. Penurunan tekanan

darah bisa mengindikasikan penyesuaian fisiologis

terhadap penurunan tekanan intravena atau adanya

hipovolemia sekunder yang berkaitan dengan hemorhagi

uterus.

Pada umumnya respirasi lambat atau bahkan

normal. Hal ini terjadi karena ibu dalam keadaan

pemulihan/ dalam kondisi istirahat. Bila ada respirasi

cepat postpartum (>30x per menit) mungkin karena

ikutan tanda- tanda syok (Maryunani, 2009).

10) Adaptasi Psikologis

Menurut Bahiyatun (2009), adaptasi psikologis dapat

diklasifikasikan menjadi 3 antara lain:

(1) Fase Taking In

Fase ini merupakan periode ketergantungan yang

berlangsung pada hari pertama sampai hari kedua

setelah melahirkan. Pada saat itu, fokus asuhan ibu

terutama pada dirinya sendiri. Pengalaman selama

proses persalinan sering berulang diceritakan, kelelahan

membuat ibu membutuhkan waktu yang cukup dalam

istirahat untuk mencegah gejala kurang tidur. Pada fase

ini ibu menjadi mudah tersinggung,oleh karena itu

kondisi ibu perlu dipahami dengan menjaga komunikasi

yang baik.

(2) Fase Taking Hold

Fase ini berlangsung selama 3-10 hari setelah

melahirkan. Pada masa taking hold ibu merasa khawatir

akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawab dalam

merawat bayi. Ibu akan berusaha keras untuk

menggendong dan menyusui. Ibu agak sensitif dan

merasa tidak mahir dalam melakukan hal tersebut,

sehingga cenderung menerima nasihat dari bidan karena

ia terbuka untuk menerima pengetahuan dan kritikan

yang bersifat pribadi.

(3) Fase Letting Go

Fase ini merupakan fase menerima tanggung

jawab akan peran barunya yang berlangsung 10 hari

setelah melahirkan. Ibu sudah mulai menyesuaikan diri

dengan ketergantungan bayinya. Keinginan untuk

merawat diri dan bayinya meningkat pada fase ini.

2. Kebutuhan dasar ibu nifas

a. Nutrisi dan cairan

Menurut ( salehah, 2009: 71) pada masa nifas masalah diet

perlu mendapat perhatian yang serius, karena dengan nutrisi yang

baik dapat menpercepat penyembuhan ibu dan sangat

memengaruhi susunan air susu. Diet yang diberikan harus

bermutu, bergisi tinggi, cukup kalori, tinggi protein, dan banyak

mengandung cairan.

Ibu yang menyusui harus memenuhi kebutuhan akan gizi

sebagai berikut.

1) Mengkonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari

2) Makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein,

mineral, dan vitamin yang cukup.

4) Pil zat besi harus diminum untuk menambah zat gizi,

setidaknya selama 40 hari pascapersalinan.

5) Minum kapsul vitamin A 200.000 unit agar dapat memberikan

vitamin A kepada bayinya melalui ASI.

3. Program dan Kebijakan Teknis Masa Nifas

Menurut Saifuddin (2006), paling sedikit 4 kali kunjungan masa

nifas dilakukan untuk menilai status ibu dan bayi baru lahir dan untuk

mencegah, mendeteksi dan menangani masalah-masalah yang

terjadi.Kunjungan tersebut dapat terinci sebagai berikut:

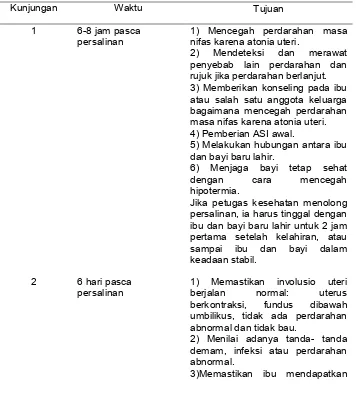

Tabel 2.6 Program kebijakan teknis masa nifas

Kunjungan Waktu Tujuan

1 6-8 jam pasca persalinan

1) Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri.

2) Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan dan rujuk jika perdarahan berlanjut. 3) Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. 4) Pemberian ASI awal.

5) Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir.

6) Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermia.

Jika petugas kesehatan menolong persalinan, ia harus tinggal dengan ibu dan bayi baru lahir untuk 2 jam pertama setelah kelahiran, atau sampai ibu dan bayi dalam keadaan stabil.

2 6 hari pasca persalinan

1) Memastikan involusio uteri berjalan normal: uterus berkontraksi, fundus dibawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal dan tidak bau.

2) Menilai adanya tanda- tanda demam, infeksi atau perdarahan abnormal.

cukup makanan, cairan dan istirahat.

4) Memastikan ibu menyusui bayinya dengan baik dan tidak memperlihatkan adanya tanda- tanda penyulit.

5) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari- hari. 3 2 minggu pasca

persalinan

Sama seperti diatas (6 hari setelah persalinan)

4 6 minggu pasca persalinan

1) Menanyakan pada ibu tentang penyulit- penyulit yang ia atau bayi alami.

2) Memberikan konseling untuk KB secara dini.

Sumber : Saifuddin (2006)

Kunjungan postpartum mempunyai keuntungan bagi bidan agar

dapat merencanakan konseling kesehatan sedangkan keterbatasan

kunjungan terletak pada biaya, jumlah bidan dan keamanan saat

berkunjung ke rumah ibu. Efektivitas asuhan masa nifas dapat diukur

dari proses pemulihan fisiologis ibu, pengetahuan dasar tentang dasar

teknik menyusui yang dimiliki ibu, kemampuan ibu dalam melakukan

perawatan yang tepat untuk menjaga dirinya dan bayinya serta

kemampuan ibu untuk berinteraksi terhadap bayi dan keluarganya

(Aisyaroh, 2010).

Tabel 2.7 Tinggu fundus uteri dan berat uterus normal

Involusi TFU Berat Uterus

Bayi Lahir Setinggi pusat 1.000 gr

Plasenta lahir 2 jari bawah pusat 750 gr 1 minggu Pertengahan pusat simfisis 500 gr 2 minggu Tidak teraba diatas simfisis 300 gr