METODE PEMETAAN RISIKO BENCANA

PROVINSI DIY

ii

METODE PEMETAAN RISIKO BENCANA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2008Penyusun:

Tim DRR PPMU ERA BAPPENAS-BAPEDA DIY-UNDP

Editor:

Bramantiyo Marjuki Ekha Yogafanny

BADAN PERENCANAAN DAERAH (BAPEDA) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Kompleks Kepatihan Danurejan, Yogyakarta, 55213 Telp. (0274) 566976, 562811 (Psw. 1209—1217) E-mail : bapeda@pemda-diy.go.id

SAMBUTAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH (BAPEDA)

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pemanfaatan data spasial untuk pembangunan di Indonesia saat ini masih mengalami berbagai kendala, salah satunya adalah aspek metadata. Banyak kegiatan pemetaan yang menghasilkan data spasial telah dilaksanakan, namun dokumentasi penyusunan metode dan metadata-nya kurang diperhatikan sehingga terkadang kualitas, akurasi dan presisinya menjadi tidak jelas. Penyusunan Buku Metode Pemetaan Risiko Bencana Provinsi DIY yang dilaksanakan oleh Tim DRR PPMU ERA di BAPEDA DIY ini saya kira merupakan suatu langkah maju dalam upaya utilisasi dan pemanfaatan data spasial untuk kegiatan pembangunan, yang dalam hal ini adalah penanggulangan bencana. Dengan terselesaikannya buku ini, setidaknya salah satu aspek metadata yang harus ada dalam setiap data spasial, yaitu prosedur kompilasi data sudah terpenuhi. Diharapkan dengan terbitnya buku ini, respon positif dari masyarakat, baik praktisi maupun akademisi , terutama yang bergerak di bidang pemetaan dan kebencanaan dapat muncul. Masukan—masukan yang muncul ini nantinya akan dapat menjadi bahan yang berharga bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi hasil - hasil kegiatan pemetaan yang telah dilaksanakan, sehingga kegiatan serupa di masa datang akan dapat dilaksanakan dengan metode yang lebih baik dan menghasilkan output yang lebih akurat.

Terimakasih saya ucapkan pada semua pihak yang telah berkonstribusi dalam penyusunan buku ini. Terimakasih kepada Tim DRR PPMU ERA yang telah bersusah payah menyusun buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi contoh dan pionir pentingnya standarisasi metadata, prosedur kompilasi dan metodologi dalam kegiatan pemetaan, baik pemetaan kebencanaan maupun pemetaan lainnya guna kepentingan pembangunan.

Yogyakarta, Desember 2008

Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi DIY

SAMBUTAN KEPALA BIDANG PERENCANAAN WILAYAH

BAPEDA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Beberapa tahun terakhir ini, Indonesia dan dunia telah dikejutkan dengan terjadinya berbagai macam bencana alam global secara beruntun. Di Indonesia sendiri dalam kurun 2004 hingga 2007 telah terjadi beberapa bencana alam dashyat mulai dari gempabumi dan Tsunami Aceh Nias Desember 2004, Gempa DIY-Jateng Mei 2006, Tsunami Pangandaran 2006 dan meletusnya beberapa gunungapi di Indonesia telah menyadarkan masyarakat Indonesia akan kompleksnya kondisi kebencanaan Indonesia. Pengalaman - pengalaman menghadapi bencana selama ini telah membuktikan bahwa pendekatan kuratif saja tidak cukup untuk dapat mengurangi kerugian dan jatuhnya korban akibat bencana. Sebuah konferensi dunia telah diadakan pada awal tahun 2005 di Kobe Jepang dan menghasilkan suatu kerangka kerja pengurangan risiko bencana yang dikenal dengan Hyogo Framework for Action 2005 -2015. Salah satu inti dari Kerangka Hyogo adalah implementasi pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan pembangunan. Pemerintah Indonesia pada umumnya dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya telah mencoba untuk mengimplementasikan semangat pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan pembangunan di wilayah Provinsi DIY. Berbagai dokumen perencanaan dan perundangan telah disusun untuk memenuhi kebutuhan tersebut. masyarakat DIY sendiri telah menyambut baik setiap upaya - upaya implementasi pengurangan risiko bencana yang terwujud dalam bentuk antusiasme dan sambutan positif terhadap kegiatan - kegiatan PRB yang diadakan dan difasilitasi baik oleh pemerintah daerah maupun lembaga swadaya masyarakat lokal hingga internasional. Walaupun demikian, implementasi PRB memerlukan beberapa kegiatan pendahuluan yang cukup fundamental sebelum kegiatan PRB itu sendiri dilaksanakan. Salah satu kegiatan tersebut adalah pemetaan risiko bencana. Pemetaan risiko bencana cukup penting karena kegiatan ini dapat memberikan informasi penyebaran lokasi - lokasi yang mempunyai risiko tinggi untuk suatu jenis bencana, sehingga kegiatan PRB yang akan dilaksanakan nantinya dapat efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan Pemetaan Risiko Bencana Provinsi DIY sendiri telah dilaksanakan pada tahun 2007 dan hasilnya sudah dimasukkan pada RAD PRB Provinsi DIY 2007-2013. Lepas dari segala kekurangan yang masih ada, kegiatan ini sendiri merupakan prestasi karena belum banyak provinsi yang telah melaksanakan kegiatan ini.

Saya menyambut baik dan mengucapkan terimakasih banyak atas inisiatif dan kerja keras dari Tim Disaster RIsk Reduction Program PPMU ERA di BAPEDA DIY yang telah bersusah payah mendokumentasikan metode - metode yang digunakan dalam kegiatan pemetaan tersebut dalam sebuah buku. Semoga penyusunan buku ini dapat menjadi salah satu media pembelajaran bagi daerah lain dan media evaluasi bagi kegiatan pemetaan yang telah dilakukan. Diharapkan dari terbitnya buku ini kemudian muncul kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak agar setiap kegiatan pemetaan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dapat lebih baik hasilnya, terlebih saat ini terdapat wacana untuk mengintegrasikan peta - peta bencana dalam rencana tata ruang.

Yogyakarta, Desember 2008

Kepala Bidang Perencanaan Wilayah

KATA PENGANTAR

Pemetaan risiko bencana merupakan salah satu kegiatan fundamental yang harus dilakukan sebelum kegiatan—kegiatan pengurangan risiko bencana dilaksanakan. Provinsi DIY sebagai salah satu provinsi yang rawan multibencana telah melaksanakan kegiatan tersebut dengan hasil yang

sudah terimplementasi dalam RAD PRB 2007—2013. Buku ini disusun guna mentransparansikan metode—metode yang digunakan dalam pemetaan, sehingga dapat dinilai dan dievaluasi secara

ilmiah.

Kami menyadari bahwa buku ini dan isi di dalamnya masih jauh dari sempurna dan ideal, oleh karena itu saran dan masukan dari para pengguna buku ini sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen serupa di masa datang. Kami juga mengharapkan agar buku ini dapat memperkaya pustaka kebencanaan yang masih langka di Indonesia.

Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berkonstribusi dalam penyusunan buku ini

DAFTAR ISI

Hal

SAMBUTAN KEPALA BAPEDA PROVINSI DIY ... iii

SAMBUTAN KEPALA BIDANG PERENCANAAN WILAYAH BAPEDA DIY ... v

KATA PENGANTAR……….. vii

DAFTAR ISI………. ix

DAFTAR GAMBAR……… xi

DAFTAR TABEL………. xiii

BAB I PENDAHULUAN………..1

1.1 Latar Belakang... 1

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Metodologi... 1

BAB II KONSEPSI PEMETAAN RISIKO BENCANA... 3

2.1 Bencana... 3

2.2 Risiko Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana... 3

2.3 Tiga Aspek Risiko Bencana (Ancaman, Kerentanan dan Kapasitas)... 4

2.4 Peta dan Pemetaan... 5

2.5 Pemetaan Risiko Bencana... 6

BAB III METODE PEMETAAN RISIKO BENCANA PROVINSI DIY... 9

3.1 Pemetaan Ancaman (Hazard)... 9

3.1.1 Banjir ...10 3.1.2 Tanahlongsor ... 11 3.1.3 Kekeringan ... 12 3.1.4 Gempabumi ... 13 3.1.5 Letusan Gunungapi ...13 3.1.6 Tsunami ... 14

3.1.7 Angin ribut dan Endemik Penyakit ... 15

3.1.8 Skoring Peta Ancaman... 15

3.2 Pemetaan Kerentanan (Vulnerability)...16

3.2.1 Komponen Fisik ... 16

3.2.2 Komponen Demografi ... 17

3.2.3 Komponen Ekonomi ...17

3.2.4 Peta Kerentanan ... 17

3.3 Pemetaan Kapasitas (Capacity) ... 18

3.3.1 Komponen Fisik ... 18

3.3.2 Komponen Sosial ... 19

3.3.3 Peta Kapasitas ... 19

3.5 Pemetaan Risiko (Risk) ... 19

BAB IV PENUTUP ... 21

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 3.1 Diagram Alir Pemetaan Ancaman Banjir ... 10

Gambar 3.2 Diagram Alir Pemetaan Ancaman Tanahlongsor ... 11

Gambar 3.3 Diagram Alir Pemetaan Ancaman Kekeringan ... 12

Gambar 3.4 Diagram Alir Pemetaan Ancaman Gempabumi ... 13

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 3.1 Indikator Kerentanan Fisik... 16

Tabel 3.2 Indikator Kerentanan Demografi... 17

Tabel 3.3 Indikator Kerentanan Ekonomi ... 17

Tabel 3.4 Indikator Kapasitas Fisik... 18

1

METODOLOGI PEMETAAN RISIKO BENCANA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2008

PENDAHULUAN

1.1 Latar

Belakang

Meningkatnya frekuensi kejadian bencana di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi DIY pada khususnya telah membuka mata semua pihak akan pentingnya pertimbangan aspek kebencanaan dalam pembangunan. Kejadian gempabumi besar Mei 2006, bencana tanah longsor Kulonprogo, kekeringan Gunungkidul, Erupsi Merapi di Sleman, ancaman tsunami dan banjir di sepanjang pesisir Bantul-Kulonprogo, dan angin putting beliung di Kota Yogya menyadarkan semua pelaku dan pelaksana pembangunan di Provinsi DIY akan perlunya perhatian khusus pada lokasi – lokasi yang rawan bencana, baik bencana alam maupun non alam. Selain itu, UU no 24 Tahun 2007 mengharuskan setiap pemerintah daerah mempunyai dokumen PRB (Pengurangan Risiko Bencana) sebagai dasar dalam penyusunan rencana aksi guna meminimalisir risiko dan dampak negatif jika terjadi bencana. Salah satu aspek penting dalam PRB adalah informasi lokasi – lokasi yang memiliki kerawanan dan risiko bencana tinggi. Kebutuhan akan informasi lokasi – lokasi yang memiliki risiko bencana tinggi inilah yang mendasari BAPEDA Provinsi DIY sebagai badan perencana pembangunan di Provinsi DIY, dengan didukung program ERA (Early Recovery Assistance) kerjasama UNDP-BAPPENAS-BAPEDA DIY, melakukan kegiatan pemetaan risiko bencana Provinsi DIY.

1.2

Maksud dan Tujuan Penyusunan Metodologi

Maksud dari penyusunan dokumen ini adalah agar kegiatan pemetaan yang dilakukan dan hasil – hasilnya dapat selalu dievaluasi secara ilmiah, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kelemahan dari metode tersebut untuk kemudian direvisi atau diganti dengan metode lain yang lebih baik. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi salah satu alat evaluasi akademik atau ilmiah tersebut

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah:

1. Memberikan gambaran secara sistematis dan kronologis tentang mekanisme pembuatan peta – peta kebencanaan di Provinsi DIY.

2. Memberikan informasi secara terbuka, komprehensif, dan evaluabel, kepada masyarakat luas tentang pemetaan kebencanaan Provinsi DIY beserta segala aspek yang terkait di dalamnya. Secara khusus dokumen ini disusun agar dapat berfungsi sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan proses pemetaan yang dilakukan. Selain itu dokumen ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu komponen metadata dari basis data spasial kebencanaan DIY, dan sebagai salah satu sumber informasi untuk menguji kualitas semantik dan metrik dari peta – peta bencana yang dihasilkan.

3

METODOLOGI PEMETAAN RISIKO BENCANA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2008

KONSEPSI PEMETAAN RISIKO BENCANA

2.1 Bencana

Menurut UU 24/2007, bencana dapat didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan sumber dan penyebabnya, bencana dapat dibagi dua, yaitu bencana alam dan bencana non alam. Yang termasuk dalam bencana alam adalah segala jenis bencana yang sumber, perilaku, dan faktor penyebab/pengaruhnya berasal dari alam. Banjir, tanahlongsor, gempabumi, erupsi gunungapi, kekeringan, angin ribut dan tsunami adalah contoh – contoh bencana alam. Sedangkan yang termasuk dalam bencana non alam antara lain bencana sosial (teror, konflik dalam masyarakat), kegagalan teknologi dan wabah penyakit.

2.2

Risiko bencana dan Pengurangan risiko bencana

Terjadinya suatu bencana dapat menyebabkan kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur, bahkan korban jiwa yang tidak sedikit. Walaupun demikian upaya – upaya yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kerugian selama ini (sebelum munculnya paradigma pengurangan risiko) masih bersifat kuratif. Bencana masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari dan dielakkan, sehingga bentuk penanggulangan yang dapat dilakukan adalah berupa tindakan pertolongan sesegera mungkin. Perkembangan pemahaman dan pengetahuan tentang bencana kemudian memunculkan paradigma baru penanggulangan bencana, yaitu mitigasi bencana. Dalam paradigma mitigasi, fokus perhatian terhadap penanggulangan bencana adalah pada pengurangan tingkat ancaman, intensitas dan frekuensi bencana, sehingga kerugian, kerusakan dan korban jiwa dapat dikurangi. Contoh – contoh bentuk mitigasi antara lain pembangunan infastruktur pencegah bencana, perencanaan tata ruang, dan sebagainya. Perkembangan yang terjadi kemudian menyadarkan bahwa mitigasi saja tidak cukup selama masyarakat masih belum memiliki pengetahuan, kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Upaya mitigasi juga seringkali tidak ampuh karena bencana sering terjadi pada magnitude yang tidak dapat ditangkal oleh produk – produk mitigasi. Perkembangan ini yang kemudian memunculkan paradigma pengurangan risiko bencana.

Dalam paradigma pengurangan risiko bencana, bencana dibagi menjadi tiga aspek, yaitu ancaman (hazard), kerentanan (vulnerability) dan kemampuan/kapasitas (capacity). Gabungan ketiga aspek bencana tersebut mencerminkan apa yang disebut risiko bencana. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau

kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Dengan menggunakan paradigma pengurangan risiko bencana, fokus perhatian penanggulangan bencana tidak hanya pada aspek mitigasi ancaman saja, tapi juga bagaimana tingkat kerentanan masyarakat dan infrastruktur pada daerah yang terancam, serta bagaimana upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Dalam paradigma PRB ini, masyarakat tidak dipandang sebagai obyek, tapi sebagai subyek yang harus berperan aktif untuk menekan risiko. Implementasi mitigasi ancaman dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan program pembangunan masyarakat yang mengurangi kerentanan di satu sisi dan sekaligus meningkatkan kapasitas di sisi lain, sehingga pada akhirnya risiko dapat dikurangi hingga sekecil mungkin. Dengan demikian maka penanggulangan bencana tidak lagi bersifat kuratif namun preventif.

2.3 Tiga Aspek Risiko Bencana (Ancaman, Kerentanan dan Kapasitas)

Ancaman (hazard) adalah suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai potensi mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Jenis – jenis kejadian yang termasuk dalam ancaman dapat dibagi menjadi lima aspek. Lima aspek tersebut adalah:

1. Bahaya beraspek geologi, antara lain gempabumi, Tsunami, gunungapi, gerakan tanah (mass movement) sering dikenal sebagai tanah longsor.

2. Bahaya beraspek hidrometeorologi, antara lain: banjir, kekeringan, angin topan, gelombang pasang.

3. Bahaya beraspek biologi, antara lain: wabah penyakit, hama dan penyakit tanaman dan hewan/ternak.

4. Bahaya beraspek teknologi, antara lain: kecelakaan transportasi, kecelakaan industri, kegagalan teknologi.

5. Bahaya beraspek lingkungan, antara lain: kebakaran hutan, kerusakan lingkungan, pencemaran limbah

Kerentanan adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia (hasil dari proses‐proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan) yang mengakibatkan peningkatan kerawanan masyarakat terhadap bahaya. Kerentanan dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain kerentanan infrastruktur dan kerawanan sosial demografis Kerentanan infrastruktur menggambarkan kondisi dan jumlah bangunan infrastruktur pada daerah yang terancam. Kerentanan sosial demografis menggambarkan

5

METODOLOGI PEMETAAN RISIKO BENCANA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2008

memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri mencegah, menanggulangi, meredam, serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana. Kemampuan menggambarkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Indikatornya dapat bermacam – macam, baik bersifat fisik maupun sosial. Frekuensi pelatihan dan pendidikan kebencanaan, ada tidaknya lembaga penanganan bencana lokal, ada tidaknya infrastruktur pencegah dan peramal bencana, dan jumlah sarana dan prasarana medis merupakan contoh – contoh parameter kemampuan. Dalam analisis risiko, kemampuan bersifat mengurangi risiko atau berbanding terbalik dengan ancaman dan kerentanan.

Gabungan ketiga aspek di atas akan menggambarkan tingkat risiko bencana pada suatu daerah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa jika suatu daerah mempunyai karakteristik bentang lahan yang tingkat ancaman bencananya tinggi, maka tingkat risiko bencananya juga tinggi. Jika upaya – upaya mitigasi tidak diimplementasikan pada daerah tersebut, penduduknya miskin, tidak tahu dan tidak peduli akan ancaman tersebut, dan tidak ada sama sekali upaya kesiapsiagaan/penguatan kapasitas seperti penyediaan obat – obatan dan pelatihan bencana, atau dengan kata lain kerentanannya tinggi, maka tingkat risikonya secara otomatis akan semakin bertambah tinggi. Tingkat risiko tersebut akan tetap tinggi jika tidak dilakukan upaya – upaya penguatan kapasitas dan implementasi mitigasi bencana.

2.4 Peta dan Pemetaan

Pemetaan dapat didefinisikan sebagai proses pengukuran, perhitungan dan penggambaran obyek – obyek di permukaan bumi dengan menggunakan cara dan atau metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa peta. Peta sendiri dapat didefinisikan sebagai gambaran abstrak permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar, yang dipilih (sesuai temanya), dan diperkecil atau diskalakan. Peta menyajikan informasi penyebaran dan susunan keruangan/spasial obyek – obyek di permukaan bumi. Peta hujan memberikan informasi tentang distribusi spasial curah hujan, peta tanah memberikan informasi distribusi jenis – jenis tanah pada suatu wilayah. Pengetahuan dan informasi susunan dan distribusi keruangan suatu obyek yang diperoleh melalui kegiatan pemetaan dapat membawa pada berbagai kesimpulan yang dapat berguna untuk berbagai aplikasi. Sebagai contoh misalnya, untuk aplikasi pertanian, pemetaan tanah dapat memberikan informasi lokasi – lokasi yang tanahnya cocok untuk budidaya tanaman tertentu. Untuk aplikasi tata ruang, pemetaan penggunaan lahan dapat memberikan informasi lokasi – lokasi tata guna lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Melalui kegiatan pemetaan juga, data dan informasi yang sebelumnya dikumpulkan secara terpisah dan menggunakan teknik visualisasi dan pengolahan data non spasial (tabulasi, grafik) dapat dianalisis secara bersamaan untuk mencari hubungan kausal. Data penduduk miskin dan data sumberdaya alam daerah dapat dipetakan menjadi peta distribusi penduduk miskin dan peta

distribusi sumber daya alam daerah. Karena sama – sama bereferensi geografis, peta – peta ini dapat dianalisis secara bersama – sama untuk mengetahui hubungan apakah kemiskinan dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya alam atau tidak. Metodenya adalah dengan membandingkan penyebaran kedua tema tersebut. Jika kecenderungan penyebarannya sama, boleh jadi keduanya berhubungan dan saling berpengaruh atau dapat juga dikatakan kemiskinan disebabkan kekurangan sumberdaya alam. Informasi ini dapat memberi gambaran dan membantu pemangku kebijakan dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan.

Pemetaan juga dapat memberikan informasi kecenderungan (trend) dengan lebih baik daripada analisis non spasial. Dalam suatu analisis perkembangan lahan perkotaan misalnya, media dan visualisasi analisis non spasial (grafik dan tabel) hanya dapat memberikan informasi perubahan luas lahan. Jika perubahannya besar maka bisa disimpulkan bahwa konversi lahan sangat intensif. Sedangkan analisis spasial selain dapat memberikan informasi intensitas perubahan, juga dapat memberikan informasi lokasi dan arah penyebarannya, sehingga kegiatan pencegahan dapat diimplementasikan dengan lebih tepat karena lokasinya diketahui.

2.5 Pemetaan Risiko Bencana

Terdapat beberapa pertanyaan fundamental dalam implementasi kegiatan pengurangan risiko bencana baik mitigasi maupun upaya penguatan kapasitas. Pertanyaan tersebut antara lain dimana area yang risikonya tinggi?, akan diimplementasikan dimana kegiatan pengurangan risiko bencana? mengapa risiko bencana di suatu tempat sangat tinggi?, dan sebagainya. Pertanyaan – pertanyaan di atas merupakan pertanyaan yang harus dijawab sebelum implementasi kegiatan pengurangan risiko bencana dilakukan agar kegiatan yang dilakukan nantinya dapat tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Pertanyaan – pertanyaan di atas hanya dapat dijawab jika risiko bencana itu dipetakan. Pemetaan risiko bencana akan dapat memberikan informasi lokasi – lokasi yang berisiko tinggi dengan melihat pada karakteristik ancaman, kerentanan dan kapasitas. Adanya informasi karakteristik ancaman, kerentanan dan kapasitas pada setiap lokasi juga dapat memberikan informasi penyebab tinggi rendahnya risiko bencana pada suatu lokasi, sehingga tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko dapat dipilih secara tepat dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, maka pemetaan risiko bencana

7

METODOLOGI PEMETAAN RISIKO BENCANA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2008

elemen, analisis dan zonasi kerentanan berdasarkan satuan pemetaan tertentu (biasanya administrasi), dan diakhiri dengan validasi. Tujuan dari pemetaan kerentanan adalah untuk memberikan informasi daerah – daerah yang rentan terhadap suatu jenis ancaman bencana. Analisis dan pemetaan kapasitas berfungsi untuk mengevaluasi kegiatan – kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan bentuk – bentuk penguatan kapasitas lainnya pada daerah – daerah yang terancam. Pemetaannya meliputi inventarisasi data mitigasi dan penguatan kapasitas untuk setiap daerah, ploting dan zonasi berdasarkan satuan pemetaan tertentu (biasanya administrasi) dan diakhiri dengan validasi. Pemetaan risiko kemudian dilakukan dengan mengevaluasi secara bersama – sama hasil pemetaan ancaman, kerentanan dan kapasitas. Cara evaluasi dapat mengunakan formula matematis maupun menggunakan risk matrix.

9

METODOLOGI PEMETAAN RISIKO BENCANA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2008

METODE PEMETAAN RISIKO BENCANA PROVINSI DIY

Pemetaan risiko bencana Provinsi DIY telah dilakukan pada tahun 2007. Peta – peta yang dihasilkan telah dimasukkan dalam dokumen RAD PRB Provinsi DIY 2007-2013. Berikut ini dijelaskan metode penyusunan peta – peta tersebut.

Pemetaan risiko bencana mendasarkan pada tiga komponen, yaitu Ancaman (hazard), Kerentanan (vulnerability) dan Kapasitas (capacity). Formula dasar yang digunakan untuk menentukan risiko bencana adalah menurut Winaryo (2007) sebagai berikut:

R = Risk (Risiko) H = Hazard (Ancaman) C = Capacity (Kapasitas) V = Vulnerability (Kerentanan)

Berdasarkan formulasi diatas terdapat 3 komponen utama dalam penyusunan peta risiko yaitu ancaman (H), kerentanan (V), dan kapasitas (C). Dalam penyusunannya pemetaan risiko ini menggunakan 3 kelas skoring dan metode pembobotan untuk masing-masing parameter. Nilai risiko akhir didasarkan operasi fungsi diatas dengan menggunakan nilai total masing-masing komponen. Berikut ini akan diuraikan masing – masing komponen penyusunan peta risiko.

3.1 Pemetaan Ancaman (Hazard)

Berdasarkan UU No. 24/2007 ttg PB, Pasal 1, Ayat 13 pengertian ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Ancaman merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi risiko bencana di suatu daerah. Mengacu pada UU No. 24/2007, terdapat 9 jenis bencana yang harus dievaluasi dan dipetakan. Bencana tersebut meliputi 7 bencana alam dan dua bencana non alam. Bencana tersebut adalah sebagai berikut:

Bencana Alam - Bencana non alam

- Banjir - Malaria

- Tanah longsor - Demam berdarah

- Kekeringan - Gempabumi - Tsunami - Erupsi Gunungapi - Angin ribut

III

Penentuan tingkat ancaman dilakukan dengan menggunakan skor, dimana semakin besar nilai skor maka semakin tinggi tingkat ancamannya. Selain itu juga dilakukan pembobotan untuk setiap parameter pada setiap jenis bencana. Parameter yang lebih berpengaruh terhadap potensi terjadinya suatu bencana akan mendapat bobot lebih besar daripada parameter yang kurang berpengaruh Setiap jenis bencana mempunyai parameter yang berbeda sesuai relevansinya. Berikut ini akan dijelaskan metode pemetaan setiap jenis bencana, parameter – parameter penyusunnya dan sistem penilaiannya (bobot dan skor).

3.1.1 Banjir

Parameter – parameter ancaman banjir terdiri dari komponen bentuklahan, infiltrasi tanah, kemiringan lereng dan tekstur tanah. Sistem skoring setiap entitas pada setiap parameter dan pembobotan setiap parameter dapat diperhatikan pada diagram alir berikut:

11

METODOLOGI PEMETAAN RISIKO BENCANA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2008

tinggi. Skoring untuk setiap kelas adalah 1 untuk potensi rendah, 3 untuk sedang dan 5 untuk potensi tinggi. Demikian pula untuk parameter lainnya (infiltrasi, tekstur dan kemiringan lereng). Skor setiap parameter kemudian dikalikan dengan bobot untuk memperoleh total skor setiap parameter. Setiap parameter kemudian ditumpangsusunkan dan dihitung total skornya untuk menentukan ancaman banjir. Kelas ancaman banjir ditentukan tiga kelas, yaitu potensi rendah, sedang dan tinggi dengan mendasarkan pada pembagian julat total skor secara aritmatik.

3.1.2 Tanahlongsor

Parameter penyusun ancaman tanahlongsor terdiri dari formasi geologi, litologi, bentuklahan, kemiringan lereng dan tutupan vegetasi. Bentuklahan merupakan elemen paling berpengaruh, oleh karena itu memperoleh bobot paling tinggi. Litologi dan kemiringan lereng dianggap mempunyai pengaruh yang sama, oleh karena itu diberi bobot yang sama (20). Sistematika pemetaan dapat diperhatikan pada diagram air berikut:

Gambar 3.2

Sistem penilaian untuk bencana tanah longsor sama dengan pemetaan banjir. Skor setiap entitas pada setiap parameter dilkalikan dengan bobot kemudian semua parameter ditumpangsusunkan dan dijumlah total skornya, kemudia diklasifikasi secara aritmatik menjadi tiga kelas potensi (rendah, sedang, tinggi).

3.1.3 Kekeringan

Parameter penyusun ancaman kekeringan terdiri dari bentuklahan, data curah hujan, kedalaman air tanah dan tekstur tanah. Kedalaman air tanah merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kekeringan karena kedalaman air tanah mencerminkan kapasitas akuifer untuk menyimpan air tanah. Jika air tanah cukup dalam, maka kapasitas akuifernya relatif kecil, sehingga daerah tersebut akan mudah mengalami kekeringan, demikian pula sebaliknya. Sistematika pemetaan dapat diperhatikan pada diagram alir di bawah ini:

13

METODOLOGI PEMETAAN RISIKO BENCANA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2008

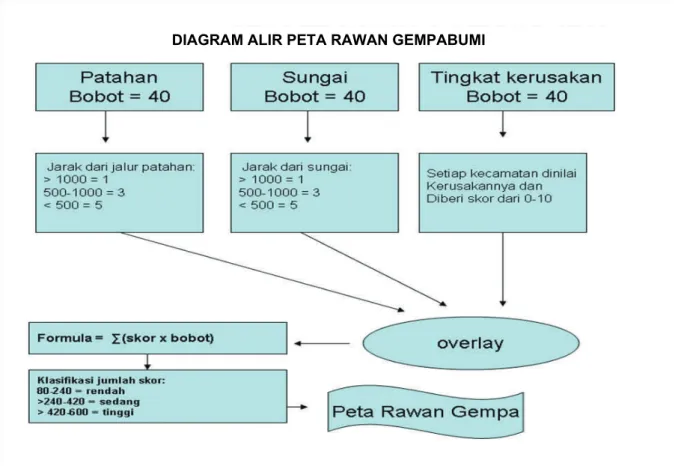

3.1.4 Gempabumi

Penentuan ancaman gempabumi mendasarkan pada tiga komponen, yaitu jalur patahan, keberadaan sungai dan tingkat kerusakan infrastruktur. Ketiga parameter tersebut dianggap mempunyai pengaruh yang sama, oleh karena itu bobotnya sama. Pemetaan ini menggunakan asumsi bahwa potensi gempabumi ditentukan berdasarkan jaraknya dari lokasi patahan (sebagai pemicu gempa), oleh karena itu metode yang digunakan adalah analisis buffer. Jika suatu daerah berada dalam radius 500 meter dari jalur patahan, maka ancaman gempanya termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan jika berada dalam radius lebih dari 500 meter namun kurang dari 1000 meter, potensi ancamannya termasuk kategori sedang dan jika jaraknya lebih dari 1000 meter. Maka potensi ancaman gempanya rendah. Asumsi dan metode yang sama juga berlaku untuk sungai. Dasarnya adalah sungai – sungai besar di Provinsi DIY (Opak, Oyo dan Progo) merupakan sungai yang terbentuk akibat patahan dan mengalir di sepanjang jalur patahan, sehingga diperlakukan sama dengan jalur patahan.

Gambar 3.4 3.1.5 Letusan Gunungapi Merapi

BPPTK (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kegunungapian) sebagai instansi yang bertugas mengawasi aktivitas Gunungapi Merapi saat ini telah membuat Peta ancaman erupsi Gunungapi Merapi. Oleh karena itu dalam pemetaan ini peta ancaman gunungapi yang digunakan

adalah peta dari BPPTK tersebut. Zonasi bahaya yang telah dibuat meliputi tiga kawasan bahaya sebagai berikut:

1. Kawasan rawan bencana III

Kawasan ini dapat terkena langsung aktivitas letusan Merapi, sering terkena awan panas, lava pijar, guguran batu pijar, gas racun, dan lontaran batu pijar sampai radius 2 kilometer.

2. Kawasan rawan bencana II

Kawasan ini akan berpotensi terkena awan panas, lontaran batu pijar, gas racun dan guguran lava pijar. Walaupun tidak terkena secara langsung dan sering di zona ini harus berhati-hati karena banyak aktivitas penduduk di lereng merapi yang sewaktu-waktu bisa terancam jiwanya oleh aktivitas Merapi.

3. Kawasan rawan bencana I

Kawasan ini dapat terkena ancaman banjir lahar dan juga perluasan dari awan panas tergantung oleh faktor volume guguran dan arah angin pada saat itu.

3.1.6 Tsunami

Pemetaan ancaman tsunami mendasarkan pada bentuklahan dan kedekatan dengan garis pantai. Asumsi yang digunakan adalah semua bentuklahan yang prosesnya dipengaruhi aktivitas gelombang laut (marin) dan kemiringan lerengnya datar-landai merupakan area yang rawan tsunami. Walaupun demikian, asumsi ini tidak sepenuhnya langsung dapat diterima mengingat pada bentuklahan yang sama dengan kemiringan lereng yang sama potensi ancaman tsunaminya dapat berbeda jika jaraknya dengan garis pantai berbeda. Oleh karena itu kemudian digunakan kriteria tambahan, yaitu kedekatan dengan garis pantai. Untuk itu kemudian pada bentuklahan marin yang dianggap rawan tsunami dilakukan buffering untuk menentukan potensi ancamannya. Jarak buffer ditentukan sebesar 1,5 km dari garis pantai untuk potensi ancaman tinggi, 1,5 hingga 3.5 km dari garis pantai untuk potensi sedang dan 3,5 hingga 7,5 untuk potensi rendah.

15

METODOLOGI PEMETAAN RISIKO BENCANA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2008

Gambar 3.5

3.1.7 Angin Ribut, Endemik Penyakit DBD dan Endemik Penyakit Malaria

Pemetaan ancaman angin ribut dan endemik penyakit merupakan salah satu jenis pemetaan yang sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan ketiga jenis bencana tersebut merupakan jenis bencana yang bersifat kontinu atau dapat terjadi di mana saja. Oleh karena itu, untuk skala provinsi yang tidak memerlukan akurasi dan presisi pemetaan yang tinggi (yang hanya dapat diselesaikan dengan pemodelan fisik/dinamik), dipilih metode ploting. Ploting yang dimaksud adalah setiap kejadian bencana yang pernah terjadi di suatu daerah diplotkan ke dalam peta. Frekuensi kejadian bencana yang pernah terjadi kemudian dijadikan acuan untuk menentukan tingkat ancaman bencana untuk daerah yang bersangkutan. Sistem klasifikasi yang digunakan sama dengan klasifikasi untuk bencana – bencana yang lain, yaitu klasifikasi aritmatik tiga kelas dengan mendasarkan pada julat/ selisih data minimum dan maksimum.

3.1.8 Skoring Peta Ancaman

Sebagaimana telah diuraikan pada metode pemetaan ancaman bencana untuk setiap jenis bencana (butir 3.1.1 hingga butir 3.17), peta tematik ancaman bencana Provinsi DIY dibagi menjadi tiga kelas. Peta – peta ancaman ini kemudian akan ditumpangsusunkan dengan peta kerentanan dan kapasitas untuk mengetahui tingkat risiko bencana. Untuk menentukan tingkat risiko bencana berdasarkan informasi ancaman, kerentanan dan kapasitas, digunakan sistem skoring. Total skor yang tinggi mengindikasikan risiko bencana yang tinggi, demikian pula sebaliknya.

3.2. Kerentanan

(Vulnerability)

Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak bahaya tertentu.

Dalam metode pemetaan risiko ini data kerentanan yang digunakan adalah pada tingkat kecamatan, hal ini dengan pertimbangan skala dan cakupan wilayah pemetaan adalah tingkat provinsi. Sedangkan tingkat desa digunakan untuk wilayah kabupaten/kota. Sumber data yang digunakan adalah data PODES, SUSENAS, Kecamatan dalam angka, data – data bencana pemerintah dan data – data infrastruktur dari dinas/instansi terkait. Komponen kerentanan yang digunakan dalam metode ini meliputi komponen fisik, demografi, ekonomi dan lingkungan. Berikut ini akan diuraikan masing-masing komponen.

3.2.1 Komponen Fisik

Komponen fisik merupakan komponen kerentanan berupa fisik benda yang dapat hilang atau rusak apabila terkena ancaman. Komponen ini merupakan fisik benda yang dianggap memiliki nilai. Dalam pemetaan ini komponen fisik terdiri dari 2 indikator yaitu kepadatan bangunan dan jumlah industri. Kepadatan bangunan merupakan cerminan keberadaan penduduk, selain juga nilai bangunan itu sendiri. Kepadatan bangunan yang tinggi menngindikasikan jumlah penduduk yang banyak dan nilai ekonomi bangunan yang besar, sehingga jika terjadi bencana akan dapat menyebabkan risiko yang tinggi. Demikian pula dengan jumlah industri yang mencerminkan adanya kegiatan penduduk, fungsi/ nilai infrastruktur dan nilai ekonomi barang/jasa. Data yang diperoleh bersumber dari data PODES, SUSENAS. dan informasi penggunaan lahan dari Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25.000 BAKOSURTANAL.

Tabel 3.1 Indikator Kerentanan Fisik

Sebagaimana dengan paramater yang lain, data – data komponen fisik dari pameter kerentanan juga

INDIKATOR BOBOT SKOR SATUAN

1 3 5

Kepadatan bangunan 3 Jarang Sedang Padat Rumah/km2

17

METODOLOGI PEMETAAN RISIKO BENCANA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2008

INDIKATOR BOBOT 1 SKOR3 5 SATUAN

Tingkat kemiskinan 3 Kaya Menengah Miskin persen

Kepadatan Penduduk 3 Jarang Sedang Padat Jiwa/km2

INDIKATOR BOBOT 1 SKOR 3 5 SATUAN

Jumlah ternak 3 Kecil Sedang Besar Unit

Luas lahan pangan 3 Tidak luas Sedang luas Hektar

3.2.2 Komponen Demografi

Komponen ini berupa data yang terkait dengan kependudukan yang dinilai rentan apabila terkena ancaman, indikator yang digunakan dalam komponen demografi meliputi kepadatan penduduk dan tingkat kemiskinan. Kepadatan penduduk menggunakan satuan jiwa/km2, sedangkan tingkat kemiskinan menggunakan data jumlah penduduk miskin yang dinilai dalam bentuk persentase dari total jumlah penduduk untuk kecamatan yang bersangkutan.

Tabel 3.2 Indikator Kerentanan Demografi

Klasifikasi untuk menentukan miskin, menengah, kaya dan jarang, sedang, padat menggunakan klasifikasi aritmatik.

3.2.3 Komponen Ekonomi

Komponen ini terkait dengan sumberdaya ekonomi yang dimiliki penduduk. penilaiannya adalah apakah sumber daya yang mereka miliki saat ini akan terganggu apabila terkena bencana. Indikator yang digunakan dalam komponen ini adalah jumlah ternak dan luas lahan tanaman pangan.

Tabel 3.3 Indikator Kerentanan Ekonomi

Klasifikasi untuk menentukan kecil, sedang, luas untuk parameter jumlah ternak dan tidak luas, sedang, luas untuk parameter luas lahan pangan menggunakan klasifikasi aritmatik.

3.2.4 Peta Kerentanan

Peta kerentanan merupakan hasil tumpangsusun seluruh indikator kerentanan. Sedangkan untuk penentuan tingkat kerentanan mendasarkan pada total skor bobot dari seluruh indikator. Skor bobot adalah hasil dari perkalian nilai setiap indikator dengan bobot, kemudian skor bobot setiap indikator dijumlahkan untuk memperoleh total skor kerentanan. Untuk menentukan tingkat kerentanan, Total skor kerentanan diklasifikasikan menjadi tiga kelas (rendah, sedang, tinggi) dengan menggunakan klasifikasi aritmatik.

Nilai bobot indikator = (Nilai indikator x bobot indikator)

3.3. Kapasitas (Capacity)

Kemampuan/kapasitas adalah sumber daya, cara dan kekuatan yang dimiliki masyarakat yang memungkinkan masyarakat untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi, meredam serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana. Kapasitas merupakan komponen yang dinamis dan paling memungkinkan untuk dikelola untuk mengurangi risiko bencana. Ancaman bencana, terutama untuk bencana alam merupakan faktor permanen yang sulit diubah karena merupakan pengaruh dari aspek fisik wilayah. Sedangkan kerentanan dapat diubah, namun memerlukan usaha dan dana yang tidak sedikit. Kendala yang dihadapi pun biasanya banyak dan kompleks karena melibatkan budaya masyarakat.

Sebagaimana dengan kerentanan, kapasitas bencana dalam metode ini dipetakan menurut satuan kecamatan. Sumber data yang digunakan antara lain data SUSENAS, PODES, data infrastruktur dari PU dan data – data kebencanaan yang ada di BAPEDA. Ada dua komponen kapasitas/ kemampuan yang digunakan dalam metode ini yaitu komponen struktur fisik dan sosial.

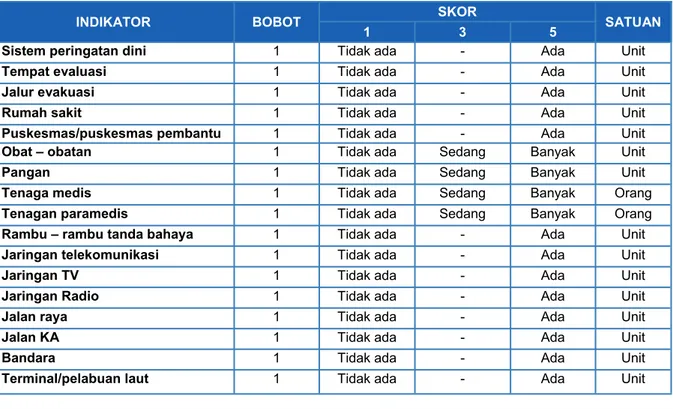

3.3.1 Komponen Struktur Fisik

Komponen ini merupakan sumberdaya yang dimiliki masyarakat dalam wujud fisik kebendaan yang mampu digunakan untuk mengurangi dan melindungi masyarakat dari akibat bencana. Indikator komponen ini meliputi antara lain adanya fasilitas kesehatan, jalur evakuasi, rambu-rambu tanda bahaya, sistem peringatan dini, jaringan telekomunikasi, TV dan radio, Jalan raya, bandara, terminal dan pelabuhan laut. Berikut ini adalah daftar indikator dan sistem skor dan pembobotannya.

Tabel 3.4 Indikator Kapasitas Fisik

INDIKATOR BOBOT SKOR SATUAN

1 3 5

Sistem peringatan dini 1 Tidak ada - Ada Unit

Tempat evaluasi 1 Tidak ada - Ada Unit

Jalur evakuasi 1 Tidak ada - Ada Unit

Rumah sakit 1 Tidak ada - Ada Unit

Puskesmas/puskesmas pembantu 1 Tidak ada - Ada Unit

Obat – obatan 1 Tidak ada Sedang Banyak Unit

Pangan 1 Tidak ada Sedang Banyak Unit

Tenaga medis 1 Tidak ada Sedang Banyak Orang

19

METODOLOGI PEMETAAN RISIKO BENCANA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2008

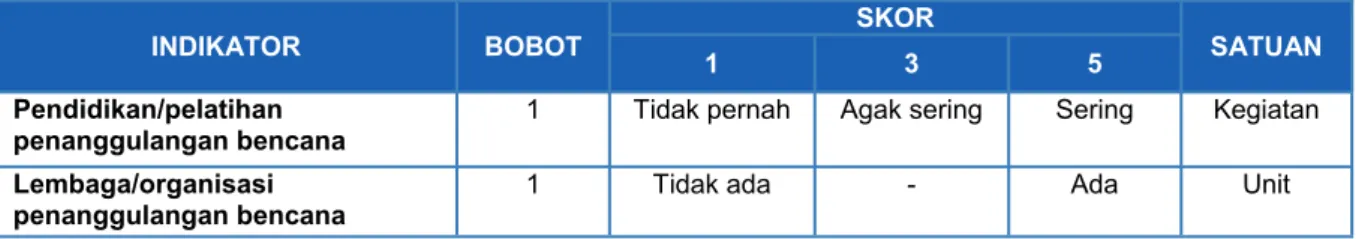

3.3.2 Komponen Sosial

Komponen sosial merupakan wujud sikap, pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap bencana. Masyarakat yang sadar bencana dan memiliki pengetahuan kebencanaan akan memiliki kemampuan untuk melakukan antisipasi dan mitigasi bencana baik secara terstruktur maupun mandiri, sehingga dapat mengurangi risiko jika terjadi bencana. indikator komponen sosial yang digunakan dalam metode ini yaitu ada atau tidaknya lembaga/organisasi penanggulangan bencana di tiap kecamatan dan frekuensi kegiatan pendidikan/pelatihan penanggulangan bencana.

Tabel 3.5 Indikator Kapasitas Sosial

3.3.3 Peta Kapasitas

Peta kapasitas diperoleh dari hasil tumpangsusun seluruh indikator kapasitas, dan jumlah dari nilai bobot indikator. Dari nilai total dilakukan pengklasifikasian nilai kapasitas secara aritmatik menjadi 3 kelas, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.

3.4

Peta Risiko (Risk)

Risiko bencana dapat diketahui dari hubungan antara ancaman, kerentanan dan kapasitas bencana. Risiko bencana diperoleh dari hasil formulasi total skor untuk ancaman, kerentanan dan kapasitas dengan menggunakan rumus di bawah ini.

R = Risk (Risiko) H = Hazard (Ancaman) C = Capacity (Kapasitas) V = Vulnerability (Kerentanan)

Nilai risiko yang diperoleh kemudian dikelaskan menjadi tiga secara aritmatik (rendah, sedang, tinggi) untuk mengetahui tingkat risiko bencana setiap kecamatan.

INDIKATOR BOBOT 1 SKOR3 5 SATUAN

Pendidikan/pelatihan

penanggulangan bencana 1 Tidak pernah Agak sering Sering Kegiatan Lembaga/organisasi

penanggulangan bencana

1 Tidak ada - Ada Unit

Catatan Akhir

Klasifikasi aritmatik yang digunakan untuk mengkelaskan data hasil analisis dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebagai misal data hasil perhitungan total skor kerentanan mempunyai rentang 19 sampai 100. Rentang ini kemudian dibagi tiga (sesuai dengan jumlah kelas yang

diinginkan) untuk memperoleh interval kelas. Interval kelas yang diperoleh dengan demikian adalah 27. Dengan demikian berarti klasifikasi yang dihasilkan adalah 19 - 46 untuk kelas rendah, > 46 - 73 untuk kelas sedang, dan > 73—100 untuk kelas tinggi

21

METODOLOGI PEMETAAN RISIKO BENCANA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2008

PENUTUP

IV

Demikian gambaran umum Metode Pemetaan Risiko Bencana Provinsi DIY. Sebagai sebuah metode ilmiah, metode—metode pemetaan yang telah dijelaskan mungkin masih belum sempurna.

Ketidaksempurnaan tersebut mungkin berasal dari asumsi - asumsi yang digunakan dalam pemodelan dan pemetaaan, sistem skoring yang digunakan, atau mungkin sistem klasifikasi yang

bisa dianggap subyektif. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri karena metode - metode yang telah dijelaskan disusun dengan menyesuaikan dengan ketersediaan data - data kebencanaan di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY.

Sejak pertama kali dirumuskan pada tahun 2007 hingga disusunnya buku ini, Pemerintah Provinsi DIY telah banyak mendapatkan kritik, saran dan masukan dari berbagai badan, dinas, institusi akademik, dan NGO/INGO pemetaan melalui berbagai FGD, workshop dan forum—forum yang telah diadakan sepanjang 2007—2008. Masukan—masukan ini akan dicoba untuk diintegrasikan dalam kegiatan pemetaan risiko bencana untuk periode selanjutnya, oleh karena itu, kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan, baik berupa revisi metode, asumsi, data maupun penambahan indikator dan parameter baru, sehingga dapat diperoleh metode pemetaan yang lebih komprehensif dan akurat baik dari segi metrik maupun semantik.

23

METODOLOGI PEMETAAN RISIKO BENCANA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2008

DAFTAR PUSTAKA

Winaryo, dkk., 2007. Penyusunan Profil (Hazard, Vulnerability, Risk) Pemetaan Wilayah Rawan Bencana dan Penyusunan Rencana Aksi, Yogyakarta: BAPEDA DIY.

_________, 2007, Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia Edisi II, Jakarta: Direktorat Mitigasi Lakhar BAKORNAS PB.

_________, 2007, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. _________, 2005, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006—2009, Jakarta: