KELUARGA PADA KELUARGA TENAGA KERJA WANITA (TKW)

AYUNDA WINDYASTUTI SAVITRI

DEPARTEMEN ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2011

Economic Contribution, Spending Patterns and the Level of Family Well-Being on the Women’s Migrant Worker (TKW). Supervised by HERIEN PUSPITAWATI. The aimed of this research was to determine the relationship between women’s economic contribution, family expenditure patterns and family well-being on women’s migrant worker (TKW) at Padaasih Village, Cisaat Subdistrict, Sukabumi District. Research location was selected purposively based on the highest number of women migrsnt worker (TKW) from Cisaat Subdistrict. This research carried out from June until July 2011. Sixty spouses of the female labor were selected using snowball technique. The result showed that wife become women migrant worker give economic contribution to family’s income. The percentage of family’s non food expenditure was greater than food expenditure. It indicated that the families weren’t prosperous under the category of BPS. The levels of subjective well-being of families in category is medium. There is no relationship between family characteristic with women’s economic contribution and family expenditure, between women’s economic contribution with family expenditure patterns. There is no relationship between family characteristic, the women’s economic contribution and families expenditure with the level of subjective well-being of their families. This research figures that husband’s education had a relationship with physically subjective well-being and also husband’s age with physcology subjective well-being.

Key words: women migrant worker (TKW), women’s economic contribution, expenditure patterns, and family subjective well-being

ABSTRAK

AYUNDA WINDYASTUTI SAVITRI. Hubungan antara Kontribusi Ekonomi Perempuan dan Pola Pengeluaran dengan Tingkat Kesejahteraan Keluarga pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW). Dibimbing oleh HERIEN PUSPITAWATI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan hubungan antara kontribusi ekonomi perempuan dan pola pengeluaran keluarga dengan kesejahteraan keluarga pada keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Paaasih, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Lokasi penelitian dipilih secara purposive berdasarkan jumlah terbanyak pengirim TKW dari Kecamatan Cisaat. Penelitian ini dilakukan sejak Juni hingga Juli 2011. Sebanyak 60 suami TKW dipilih menggunakan teknik snowball. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri berkontribusi terhadap pendapatan keluarga. Persentase pengeluaran non pangan keluarga lebih besar dibandingkan pengeluaran pangan yang mana hal ini mengindikasikan keluarga masih tergolong tidak sejahtera dilihat dari Garis Kemiskinan BPS. Tingkat kesejahteraan keluarga subjektif berada pada kategori sedang. Tidak terdapat hubungan nyata antara karakeristik contoh dengan kontribusi ekonomi istri dan pengeluaran total keluarga, kontribusi ekonomi istri dengan pola pengeluaran keluarga. Tidak terdapat hubungan nyata antara karakteristik keluarga, kontribusi ekonomi istri, dan pengeluaran keluarga tidak berhubungan dengan kesejahteraan subjektif. Penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan nyata antara pendidikan suami dengan kesejahteraan subjektif fisik dan juga umur suami dengan kesejahteraan subjektif psikologis. Kata kunci: tenaga kerja wanita (TKW), kontribusi ekonomi perempuan, pola pengeluaran, dan kesejahteraan subjektif keluarga.

Perempuan dan Pola Pengeluaran dengan Tingkat Kesejahteraan Keluarga pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW). Dibimbing oleh HERIEN PUSPITAWATI.

Kemiskinan dan pengangguran merupakan satu kesatuan yang saling memengaruhi. Peningkatan jumlah pengangguran akan mempengaruhi penurunan daya beli keluarga karena jumlah pendapatan yang diterima rendah sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi tidak terbatas. Keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga dapat diukur melalui pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan. Seseorang yang berpenghasilan rendah biasanya akan membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan pangan. Oleh sebab itu, untuk dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan daya beli keluarga maka tidak jarang anggota keluarga lainnya dituntut untuk bekerja. Seringkali istri atau ibu rumah tangga harus berpartisipasi bekerja di sektor publik. Salah satunya dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri.

Secara umum penelitan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kontribusi ekonomi perempuan dan pola pengeluaran dengan tingkat kesejahteraan keluarga pada keluarga tenaga kerja wanita (TKW). Adapun yang menjadi tujuan khusus adalah: (1) Mengidentifikasi karakteristik sosial dan ekonomi suami dan keluarganya, (2) Mengidentifikasi alokasi pengeluaran keluarga yang terdiri dari pengeluaran pangan, pengeluaran non pangan, pengeluaran khusus suami, dan hutang terhadap kesejahteraan keluarga, baik yang berasal dari penghasilan TKW maupun dari lainnya, (3) Menganalisis kesejahteraan keluarga TKW, dan (4) Menganalisis hubungan antar variabel penelitian.

Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dan retrospektif. Lokasi penelitian dipilih secara purposive di Desa Padaasih, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Teknik pengambilan contoh dalam penelitian ini menggunakan snowball sampling. Jumlah contoh pada penelitian ini sebanyak 60 orang dengan kriteria suami yang istrinya secara sedang menjadi TKW selama minimal enam bulan dan memiliki anak di bawah usia 18 tahun. Pengambilan data dilakukan sejak bulan Juni hingga Juli 2011. Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan kuisioner terstruktur yang meliputi: (1) Karakteristik istri (umur, pendidikan, pekerjaan, dan riwayat menjadi TKW), (2) Karakteristik suami dan keluarga (umur, pendidikan, pekerjaan, dan besaran keluarga), (3) Kontribusi ekonomi TKW terhadap pendapatan total keluarga, (4) Pola pengeluaran keluarga (pangan, non pangan, aset, pengeluaran khusus suami, dan hutang), dan (5) Kesejahteraan keluarga subjektif dan objektif. Sementara itu, untuk data sekunder diperoleh dari kondisi sosial ekonomi Kabupaten Sukabumi, data penduduk dari Kantor Desa dan instansi terkait di Kabupaten Sukabumi, dan jumlah TKW diperoleh dari BPS serta Disnakertrans Kabupaten Sukabumi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami (50,0%) dan istri (90,0%) termasuk dalam usia dewasa awal (18-40 tahun). Persentase terbesar suami (68,3%) dan istri (60,0%) menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SD. Persentase pekerjaan istri sebelum TKW sebagai ibu rumah tangga (95,2%). Berdasarkan besar keluarga sebagian besar keluarga (85,0%) termasuk keluarga kecil (≤4 orang). Persentase terbesar lama istri bekerja sebagai TKW di luar negeri adalah 1-2 tahun (48,3%). Kurang dari separuh istri menjadi TKW

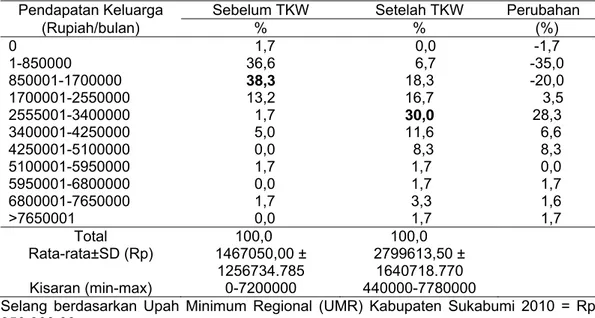

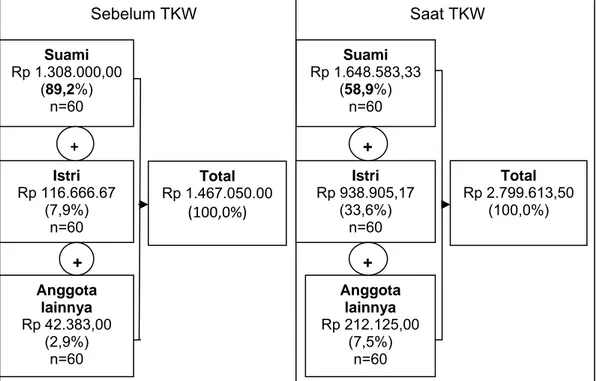

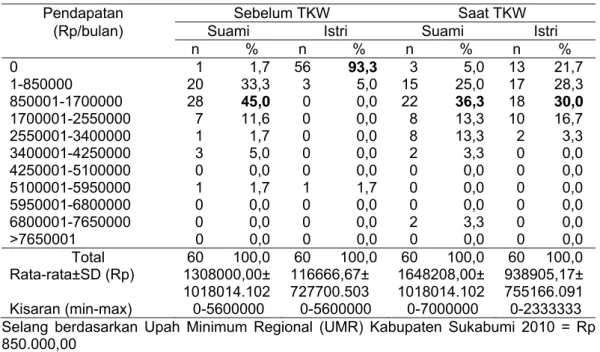

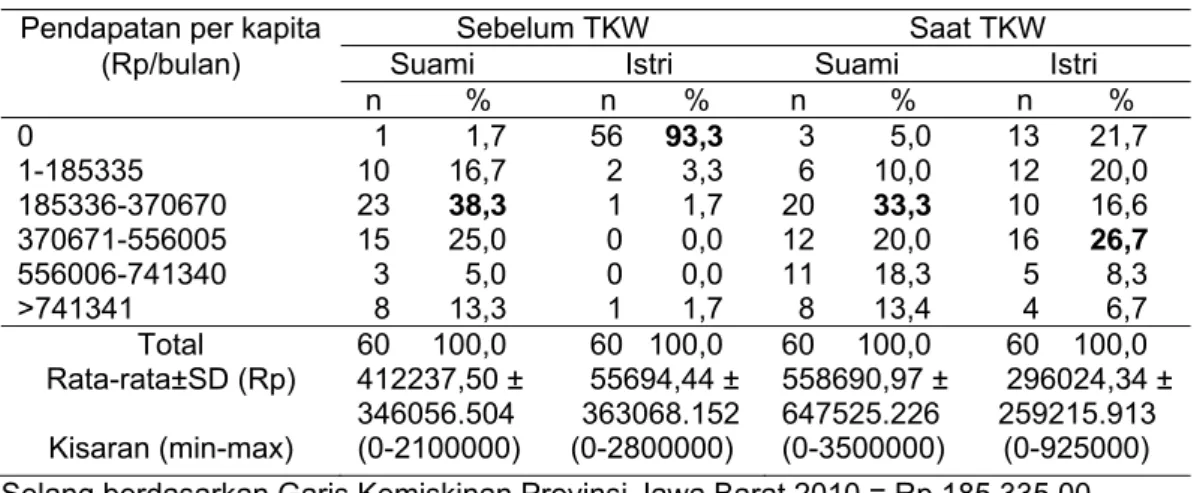

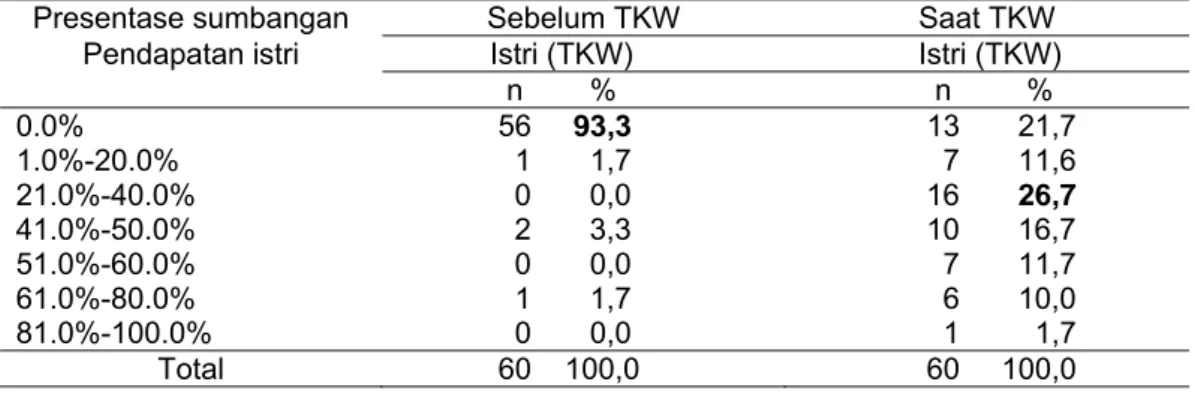

1.467.050,00 per bulan sedangkan saat TKW menjadi Rp 2.799.615,50 per bulan. Adapun sebanyak 26,7 persen istri memiliki kontribusi terhadap total pendapatan keluarga antara 21,0 persen hingga 40,0 persen. Rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp 319.131,00 yang terdiri pengeluaran per kapita rata-rata pangan Rp 201.119,00 per bulan, pengeluaran rata-rata non pangan Rp 118.011,00 per bulan, dan rata-rata pengeluaran khusus suami Rp 184.706,67 per bulan. Pengeluaran per kapita pangan keluarga terbesar adalah kurang dari Rp 185.335,00 (50,0%) dan pengeluaran non pangan per kapita juga kurang dari Rp 185.335,00 sebanyak 80,0 persen. Sedangkan persentase pengeluaran terbesar suami adalah untuk rokok sebanyak 34,4 persen dengan rata-rata pengeluaran Rp 184.706,67 per bulan. Persentase pengeluaran non pangan (51,2%) lebih besar dibandingkan dengan persentase pengeluaran pangan (48,8%). Selain itu rata-rata hutang keluarga sebesar Rp 33.333,33. Sebanyak 45,9 persen suami sebelum istri menjadi TKW telah memiliki hutang kepada saudara.

Kesejahteraan subjektif merupakan pengukuran tingkat kepuasan dan kebahagiaan seseorang secara subjektif terhadap keadaan yang dirasakan (perceived) oleh suami meliputi kesejahteraan fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis. Perentase terbesar suami (51,7%) berada pada kategori tingkat kesejahteraan subjektif sedang. Adapun kesejahteraan subjektif suami yang termasuk kategori kurang adalah kesejahteraan sosial (56,7%) dan psikologis (73,3%), sedangkan yang termasuk kategori sedang adalah kesejahteraan fisik (50,0%) dan ekonomi (43,3%).

Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan tidak terdapat hubungan nyata antara karakteristik contoh dengan kontribusi ekonomi istri dan pengeluaran total keluarga serta kontribusi ekonomi istri dengan pola pengeluaran keluarga. Selain itu karakteristik contoh, kontribusi ekonomi istri, dan pola pengeluaran keluarga tidak memiliki hubungan nyata dengan kesejahteraan subjektif. Sementara itu, hasil korelasi Spearman menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif nyata antara pendidikan suami dengan kesejahteraan subjektif dimensi fisik. Selanjutnya umur suami berhubungan nyata dengan kesejahteraan subjektif dimensi psikologis.

Sebagai saran diharapkan lembaga-lembaga terkait setempat mengadakan penyuluhan rutin mengenai manajemen keuangan keluarga yang baik kepada suami agar dapat mengelola keuangan yang ada dengan lebih baik, tidak konsumtif, dan dapat tercukupinya kebutuhan keluarga tanpa harus berhutang, serta keluarga dapat menyisihkan sisa pendapatan untuk ditabung. Selain itu, diharapkan instansi-instansi terkait di daerah seperti LSM atau aparat desa dapat menyediakan lapangan kerja atau memberikan pelatihan keterampilan kepada perempuan-perempuan usia produktif agar dapat membuka usaha kecil yang menyaring sumberdaya manusia, khususnya perempuan di desa. Hal ini diperlukan untuk menekan jumlah perempuan yang menjadi TKW agar perempuan dapat menjalani peran domestik sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya sambil bekerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga subjektif.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Wanita (TKW), Kontribusi Ekonomi Perempuan, Pola Pengeluaran, dan Kesejahteraan Keluarga

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi Hubungan Kontribusi Ekonomi Perempuan, Pola Pengeluaran dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Padaasih, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, November 2011

Ayunda Windyastuti Savitri NIM I24070063

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2011 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB

KELUARGA PADA KELUARGA TENAGA KERJA WANITA (TKW)

AYUNDA WINDYASTUTI SAVITRI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Sains

pada Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen

DEPARTEMEN ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2011

Nama : Ayunda Windyastuti Savitri NRP : I24070063

Menyetujui,

Dr. Ir. Herien Puspitawati, M. Sc, M. Sc Dosen Pembimbing

Mengetahui,

Dr. Ir. Hartoyo, M.Sc

Ketua Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen

rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Hubungan antara Kontribusi Ekonomi Perempuan dan Pola Pengeluaran dengan Kesejahteraan Keluarga pada Keluarga TKW” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih, baik kepada pihak yang secara langsung maupun tidak langsung, telah membantu, penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan saran, bimbingan, pengarahan, dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

2. Dr. Ir. Hartoyo, M.Sc selaku dosen pembimbing akademik dan dosen penguji sidang akhir skripsi yang telah banyak memberikan saran, bimbingan, dukungan dan arahan kepada penulis untuk penyempurnaan skripsi ini.

3. Alfiasari, SP, M.Si selaku dosen pemandu seminar hasil dan dosen penguji sidang akhir skripsi untuk saran yang telah diberikan kepada penulis untuk penyerpurnaan skripsi ini.

4. Seluruh dosen dan staf Departeman Ilmu Keluarga dan Konsumen atas bimbingan, bantuan, dukungan, kerjasama dan arahannya selama penulis menjadi mahasiswa Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, IPB.

5. Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009 atas saran, diskusi, dan dorongan semangat yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

6. Kedua orangtua penulis (almh) mama tercinta, Dr. Ir. Mita Wahyuni, M.Sc dan papa Prof. Dr. Ir. Made Astawan, M.Sc, serta keluarga besar penulis yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan dengan tulus serta penuh kasih sayang kepada penulis agar penulis dapat dengan lancar menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman seperjuangan Atirah, Fauziah Fajrin, Latifatul Hayati, dan Novi Puspitasari yang selalu bersedia berbagi kesulitan serta memberikan masukan, semangat, dan dukungan selama bimbingan bersama dalam melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi.

8. Teman-teman dan sahabat-sahabat IKK 44 (Khaerunnisa, Tri Yulianti, Arisa Widiastuti, Metha Djuwita, Nadia Tiara Putri, Elma Nora, Umu Rosidah, Herti Herniati, dan Agus Surachman) yang selalu membantu, mendorong, dan menyemangati, serta kebersamaan yang sangat indah selama ini. Selain itu teman-teman KPM 44 (Hirma Azzaqiya dan Tri Marlitha), Ayu Santika, Reza Bachmid, Fikri

9. Aparat Desa Padaasih dan seluruh responden dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas kerjasama dan bersedia memberikan informasi serta bantuan selama proses pengambilan data.

10. Terakhir kepada seluruh pihak, sahabat, kakak, adik, dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan, dorongan, semangat, kekompakan, dan kebersamaannya selama ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan segala informasi yang terdapat di dalamnya.

Bogor, November 2011

DAFTAR TABEL... xi

DAFTAR GAMBAR... xiii

DAFTAR LAMPIRAN... xiii

PENDAHULUAN... 1 Latar Belakang... 1 Perumusan Masalah... 3 Tujuan... 6 Manfaat Penelitian... 7 TINJAUAN PUSTAKA... 9

Pendekatan Teori Keluarga... 9

Teori Gender... 12

Kesejahteraan Keluarga... 22

KERANGKA PEMIKIRAN... 27

METODE PENELITIAN... 31

Desain, Tempat, dan Waktu Penelitian... 31

Teknik Penarikan Contoh... 31

Jenis dan Cara Pengumpulan Data... 32

Pengolahan dan Analisis Data... 34

Definisi Operasional... 37

HASIL DAN PEMBAHASAN... 39

Keadaan Umum Lokasi Penelitian... 39

Karakteristik Sosial Demografi Keluarga Contoh... 39

Riwayat Istri sebagai TKW... 42

Kesejahteraan Objektif... 43

Keadaan Ekonomi Contoh dan Keluarga... 43

Kontribusi Ekonomi Istri terhadap Pendapatan Total Keluarga... 47

Pendapatan Per Kapita Keluarga... 49

Pengeluaran Per Kapita Keluarga... 49

Pengeluaran Khusus Suami... 53

Kondisi Hutang Keluarga... 55

Kondisi Tabungan Keluarga... 57

Prioritas Pengeluaran Keluarga dari Hasil Kerja Istri sebagai TKW... 59

Arus Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga (Family Flow Income and Expenditure)... 61

Lingkungan dan Tempat Tinggal... 65

Kesejahteraan Subjektif (Subjective of Life)... 70

Hubungan Antar Variabel... 72

Pembahasan... 78

Keterbatasan Penelitian... 82

SIMPULAN DAN SARAN... 83

Simpulan... 83

Saran... 84

DAFTAR PUSTAKA... 85

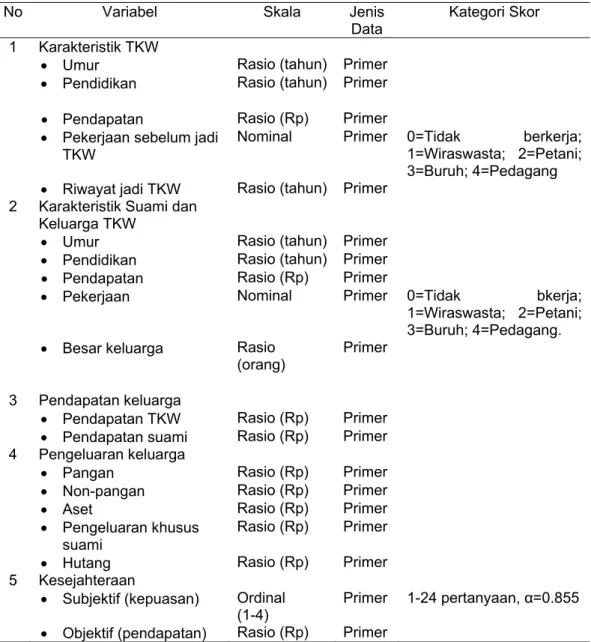

2 Variabel, skala data, jenis data, dan kategori skor... 33 3 Sebaran contoh berdasarkan umur suami dan istri... 40 4 Sebaran contoh berdasarkan lama pendidikan suami dan

istri... 40 5 Sebaran contoh berdasarkan jenis pekerjaan utama dan

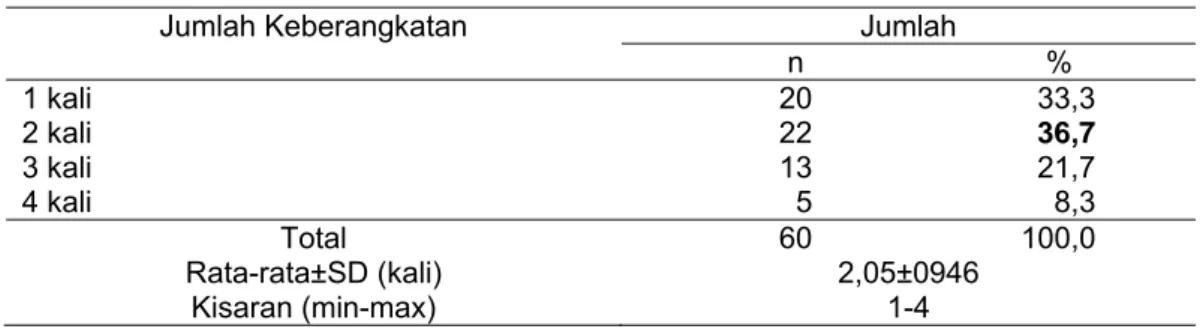

sampingan... 41 6 Sebaran contoh berdasarkan besar keluarga... 41 7 Sebaran istri berdasarkan lama bekerja sebagai TKW... 42 8 Sebaran istri berdasarkan jumlah keberangkatan istri sebagai

TKW... 42 9 Sebaran istri berdasarkan negara tujuan TKW... 43 10 Sebaran contoh berdasarkan presentase total pendapatan

keluarga per bulan... 44 11 Sebaran contoh berdasarkan pendapatan dari kontribusi

suami dan istri per bulan... 46 12 Sebaran contoh berdasarkan pendapatan per kapita dari

kontribusi suami dan istri per bulan... 47 13 Sebaran presentase kontribusi ekonomi istri terhadap total

pendapatan keluarga... 48 14 Sebaran presentase kontribusi ekonomi suami terhadap total

pendapatan keluarga... 48 15 Sebaran contoh berdasarkan kategori pendapatan per kapita

keluarga... 49 16 Sebaran contoh berdasarkan pengeluaran pangan dan non

pangan saat ini... 50 17 Sebaran contoh berdasarkan pengeluaran pangan dan non

pangan pada keluarga kecil dan keluarga sedang... 51 18 Sebaran pola konsumsi pangan dan non pangan... 52 19 Sebaran contoh berdasarkan perbandingan presentase

pengeluaran non pangan dan pengeluaran pangan saat

TKW... 52 20 Sebaran contoh berdasarkan perbandingan pendapatan per

kapita dan pengeluaran per kapita... 53 21 Sebaran contoh berdasarkan rata-rata pengeluaran khusus

suami dari pendapatan suami sendiri... 54 22 Sebaran perbandingan antara pendapatan suami dan

pengeluaran suami... 55 23 Sebaran contoh berdasarkan hutang keluarga dalam

setahun terakhir... 56 24 Sebaran contoh berdasarkan rata-rata hutang keluarga

sebelum TKW dan saat TKW... 57 25 Sebaran contoh berdasarkan kepemilikan tabungan... 57

istri... 58 28 Sebaran sebaran contoh berdasarkan prioritas pengeluaran

keluarga dari hasil kerja istri... 60 29 Sebaran contoh menurut pemenuhan kebutuhan tempat

tinggal... 66 30 Sebaran contoh menurut keadaan aset keluarga... 69 31 Sebaran contoh berdasarkan kesejahteraan subjektif... 71 32 Sebaran keluarga contoh berdasarkan kategori

kesejahteraan keluarga subjektif... 72 33 Hasil uji korelasi Pearson karakteristik contoh dengan

kontribusi ekonomi istri terhadap pendapatan keluarga saat

TKW dan pengeluaran total keluarga... 74 34 Hasil uji korelasi Pearson kontrbusi ekonomi istri dengan

pola pengeluaran keluarga... 74 35 Hasil uji korelasi Pearson karakteristik contoh, kontribusi

ekonomi istri, dan pengeluaran keluarga dengan

kesejahteraan subjektif... 76 36 Hasil uji korelasi Spearman karakteristik contoh dengan

kesejahteraan subjektif dimensi fisik, ekonomi, sosial, dan

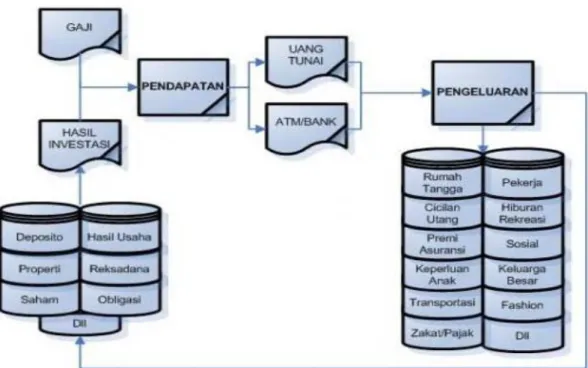

1 Diagram Cash flow manajemen keuangan keluarga... 20

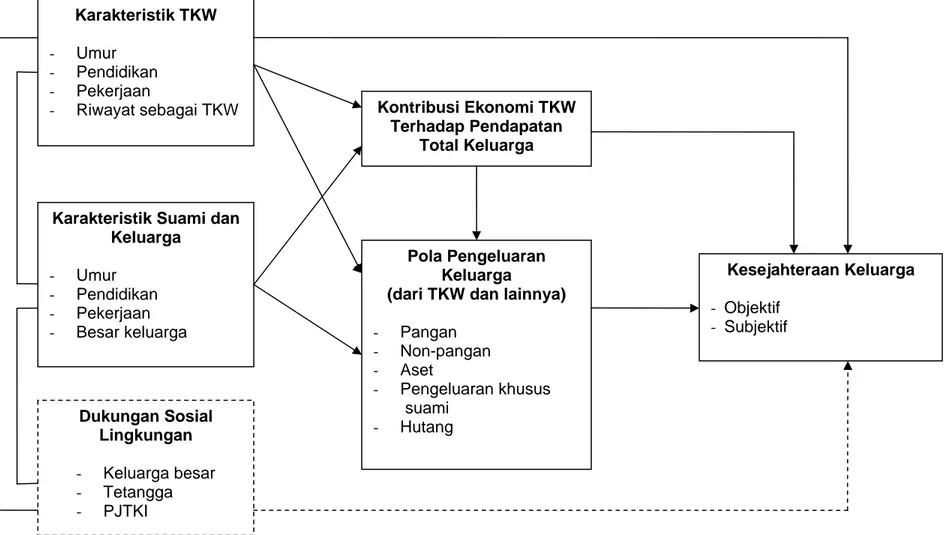

2 Hubungan antara kontribusi ekonomi perempuan dan pola pengeluaran keluarga terhadap kesejahteraan keluarga... 30

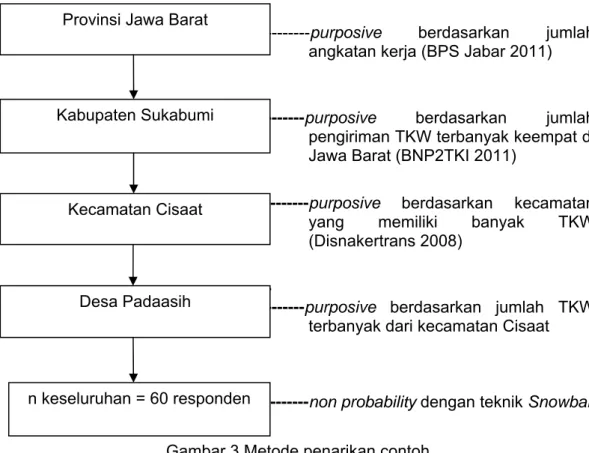

3 Metode penarikan contoh... 32

4 Sumber rata-rata pendapatan keluarga sebelum dan saat TKW... 45

5 Diagram alur pendapatan dan pengeluaran keluarga TKW 1... 63

6 Diagram alur pendapatan dan pengeluaran keluarga TKW 2... 64

7 Diagram alur pendapatan dan pengeuaran keluarga TKW 3... 64

8 Diagram alur pendapatan dan pengeluaran keluarga TKW 4... 64

9 Diagram alur pendapatan dan pengeluaran keluarga TKW 5... 65

DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1 Peta Lokasi Kabupaten Sukabumi... 95

2 Indepth Interview... 96

3 Sumber pendapatan keluarga Pra TKW dan saat TKW... 99

4 Rata-rata pola pengeluaran pangan dan non pangan keluarga per bulan... 102

5 Pengeluaran khusus suami dari pendapatan suami sendiri... 104

6 Gambar alur pendapatan dan pengeluaran keluarga TKW... 105

7 Variabel, skala, kategori skor, dan keterangan... 106

8 Foto Kegiatan... 109

9 Hasil Uji Korelasi Pearson... 111

PENDAHULUAN Latar belakang

Dampak dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun drastis. Meskipun perekonomian Indonesia mengalami peningkatan, tetapi tidak diikuti dengan penambahan lapangan kerja formal secara memadai. Hal ini menyebabkan jumlah pengangguran tetap tinggi dan kemiskinan tidak menurun secara nyata (Tarigan 2007). Menurut Wakhidah (2010) terdapat hubungan antara pengangguran dan kemiskinan yang membentuk lingkaran setan (viscious cycle of poverty). Hal ini dikarenakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tentu tidak akan memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehingga hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah orang miskin tahun 2006 sebesar 39,3 juta jiwa dan jumlah pengangguran 10,9 juta jiwa. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2005 yaitu jumlah orang miskin sebesar 35,1 juta jiwa dan pengangguran sejumlah 8,4 juta jiwa (BPS 2006).

Pengangguran terjadi karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Ketidakseimbangan ini menyebabkan jumlah pengangguran meningkat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan proporsi jumlah penduduk yang mencari pekerjaan secara aktif terhadap jumlah seluruh angkatan kerja. Jumlah TPT di Indonesia pada Febuari 2010 mencapai 7,4 persen, mengalami penurunan dibandingkan TPT Februari 2009 sebesar 8,1 persen dan TPT pada bulan Agustus 2009 sebesar 7,8 persen (BPS 2010).

Salah satu program pemerintah dalam rangka penanggulangan masalah kemiskinan dan pengangguran tersebut yaitu dengan membuka kesempatan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menyatakan bahwa bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, Hak Asasi Manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional. Adapun menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2010), penempatan Tenaga Kerja Wanita ke luar negeri tidak saja merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan hak yang sama

bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, tetapi juga sebagai salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri.

Jumlah warga Indonesia yang bekerja menjadi TKI ke luar negeri dari tahun ke tahun umumnya terus meningkat. Pada tahun 2005 terdapat sekitar 474.310 orang, meningkat menjadi 680.075 orang pada tahun 2006, meningkat menjadi 696.746 orang pada tahun 2007, meningkat lagi menjadi 748.825 orang pada tahun 2008, dan mengalami sedikit penurunan menjadi 632.172 orang pada tahun 2009 (Kemenakertrans 2010).

Menjadi TKW memiliki dampak positif dan dampak negatif, baik untuk istri yang menjadi TKW maupun keluarga yang ditinggalkan. Salah satu dampak positif dari kebijakan penempatan TKW ke luar negeri adalah menambah devisa negara terutama bagi daerah asal TKI dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga (Setioningsih 2010). Oleh sebab itu, TKI/TKW seringkali dijuluki sebagai pahlawan devisa. Sumbangan devisa bagi negara yang berasal dari TKI menduduki urutan kedua terbesar setelah sektor minyak dan gas (migas). Laporan Bank Indonesia mengenai Survei Pola Remitansi (pengiriman uang) TKI menunjukkan setiap tahun mengalami peningkatan. Data Bank Indonesia menyebutkan remitansi pada tahun 2006 mencapai US$ 5,7 miliar, meingkat menjadi US$ 6,0 miliar pada tahun 2007, dan menjadi US$ 6,617 miliar pada tahun 2008. Pada tahun 2009 menurun tipis menjadi tipis US$ 6,617 miliar, namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2010 sebesar sebesar US$ 6,73 miliar, dan sampai dengan kuartal pertama tahun 2011 mencapai US$ 1,6 miliar (Viva News 2010). Menurut Setioningsih (2010), selain berdampak pada hubungan pasangan suami istri, perpisahan antara ibu dan keluarga juga akan berdampak pada kondisi anak. Tanziha (2010) menyatakan bahwa sekitar 40 persen anak yang ditinggal oleh ibunya yang bekerja sebagai TKW di luar negeri memiliki perkembangan kecerdasan dan sosial yang rendah. Sementara itu, 14 persen balita yang ditinggal para TKW tersebut mengalami kekurangan gizi dan dua persen mengalami gizi buruk dikarenakan uang yang dikirimkan oleh TKW ke kampung halamannya terkadang tidak dimanfaatkan untuk kebutuhan anaknya. Selain itu pada umumnya anak-anak yang ditinggal TKW tersebut hidup bersama kakek atau nenek, dan biasanya nenek cenderung memanjakan cucunya, sehingga tidak sehat untuk perkembangannya. Anak juga cenderung berkembang menjadi lebih kasar dan tingkat kecerdasannya rendah.

Alasan yang menjadi pertimbangan bagi perempuan bekerja di luar rumah pada kelompok keluarga berpendapatan rendah adalah untuk mendukung pendapatan keluarga. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga (Rambe 2004). Hipotesis Keynes mengemukakan bahwa orang akan meningkatkan konsumsinya jika pendapatan mereka meningkat, namun peningkatan konsumsi tidak sebesar pendapatannya (Bryant 1990). Selain pendapatan, pengeluaran per kapita sebulan untuk non pangan juga dapat menggambarkan keadaan kesejahteraan masyarakat suatu daerah, dimana semakin tinggi persentase pengeluaran untuk non pangan maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut (BPS 2003). Berdasarkan hal ini, BPS (2002) membagi pengeluaran untuk pangan dan pengeluaran non-pangan. Dengan demikian, sangat menarik untuk diteliti mengenai seberapa besar kontribusi ekonomi istri terhadap pendapatan keluarga mengingat besarnya jumlah remintansi yang dihasilkan TKW terhadap negara dan daerah asal dan pengeluaran keluarga serta bagaimana dampak kepergian istri sebagai TKW terhadap kesejahteraan objektif dan subjektif suami.

Perumusan masalah

Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas se-Jawa dan Bali dengan luas 412.799,54 Ha (BPS 2008). Mata pencaharian penduduknya pun beragam, baik di sektor formal maupun informal. Hal ini menyebabkan pendapatan penduduk sangat bervariasi. Bagi keluarga yang memiliki pendapatan rendah maka tidak jarang harus mencari pekerjaan lain disamping pekerjaan utamanya dan melibatkan anggota keluarga lainnya untuk meningkatkan pendapatan (family ganerating income). Hal ini dikarenakan keinginan dan kebutuhan setiap keluarga serta anggotanya relatif tidak terbatas, cenderung berubah dan bertambah banyak dari waktu ke waktu Guhardja et al. (1993). Selain adanya himpitan ekonomi dalam keluarga, juga keterbatasan lapangan pekerjaan di desa mendorong istri turut serta berpartisipasi dalam sektor publik, salah satunya dengan menjadi TKW yang bekerja di luar negeri.

Menurut BNP2TKI (2011), kabupaten Sukabumi termasuk dalam lima besar kabupaten kantong TKW di Provinsi Jawa Barat dengan urutan keempat yaitu 25.000 orang TKW. Urutan pertama ditempati kabupaten Indramayu sebanyak 39.000 orang TKW disusul dengan kabupaten Cianjur sebanyak 37.000 orang TKW dan kabupaten Cirebon sebanyak 27.000 orang TKW.

Sementara itu di urutan terakhir yaitu kabupaten Karawang sebanyak 24.000 orang TKW. Adapun remitansi TKI terhadap Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 mencapai Rp 334 miliar. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan mencapai hampir tiga kali lipatnya dibanding Tahun 2009 yang hanya Rp 129 miliar (Antara 2010).

Disamping dampak positif, pekerjaan sebagai TKI memiliki berbagai resiko. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2010), jumlah TKI asal Sukabumi mencapai 55.207 orang. Sementara itu yang tercatat dalam Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi (2010) sekitar 12.000 orang. Artinya, terdapat sekitar 80 persen TKI tidak terdata atau ilegal (Pikiran Rakyat 2011). Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi Kemenakertrans (2010) menyatakan bahwa sepanjang tahun 2009, TKI (termasuk TKW) yang mendaftar melalui jasa calo mencapai 64 persen dari total penempatan yang berkisar 5 juta orang. Melalui jalur ini, para calo memanipulasi umur dan ketrampilan calon TKW (Anonim 2011a). Hal ini menunjukkan TKW yang bekerja di luar negeri masih banyak yang diberangkatkan secara ilegal dan tidak memiliki jaminan keamanan sosial seperti asuransi yang memadai (Gulcubuk 2010). Sehingga banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi pada TKW terutama di tempatnya bekerja. Menurut data BNP2TKI (2009) diketahui bahwa terdapat 45.626 TKW bermasalah sepanjang tahun 2008 dengan rincian permasalahan seperti PHK sepihak, sakit akibat kerja, gaji tidak dibayar dan penganiayaan, pelecehan seksual, dokumen tidak lengkap, majikan bermasalah, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, tidak bisa komunikasi, tidak bisa bekerja, dan lain-lain. Adapun dari data Kemenakertrans hingga Juli 2010 dapat diketahui bahwa kepulangan TKI bermasalah di Arab Saudi 16.170 kasus, Emirat Arab 3.310 kasus, Taiwan 1.938 kasus, Singapura 1.788 kasus, dan Jordania 1.434 kasus (Neraca 2011).

Selain itu dampak negatif lain akibat kepergian istri sebagai TKW dalam waktu relatif lama akan menyebabkan perubahan struktur keluarga dan fungsi pengasuhan anak. Budaya patriarki di Indonesia menganggap bahwa laki-laki dalam keluarga sebagai pencari nafkah utama (main breadwinner) dan perempuan sebagai pengasuh anak (care giver). Namun dengan terjadinya kepergian istri menjadi TKW, baik sebagai pencari nafkah utama (main breadwinner) maupun sebagai pencari nafkah tambahan (secondary breadwinner) maka suami memikul beban peran ganda yaitu sebagai pencari nafkah (breadwinner) dan pengasuh anak (care giver). Hal ini mengakibatkan

terjadi ketidakseimbangan peran di dalam keluarga berpotensi menyebabkan berbagai permasalahan keluarga seperti percaraian.

Catatan Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyebutkan periode Januari hingga April 2009, sekitar 420 pasangan di 24 kabupaten dan kota di Jawa Barat bercerai (Anonim 2009). Penyebabnya beragam, namun umumnya akibat hilangnya kepercayaan istri terhadap suaminya. Penyebab diajukannya gugat cerai, kalau pengajuannya dilakukan pihak istri biasanya akibat kekecewaan istri atas tindakan suaminya selama ditinggal ke luar negeri (Anonim 2008). Menurut Edi (2010), seorang kepala rumahtangga yang hidup tanpa seorang istri seringkali setelah istrinya mengirim uang, tidak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya melainkan dipakai untuk kawin lagi dengan wanita lain, hingga saat istri pulang perceraian pun terjadi. Namun ada pula yang mengajukan cerai terlebih dahulu dari pihak istri dikarenakan agar tidak perlu susah lagi mendapatkan izin untuk berangkat menjadi TKW lagi (Anonim 2011a).

Banyaknya resiko permasalahan atau kasus yang dihadapi TKW dan keluarganya di tanah air, tidak mengurungkan niat istri untuk bekerja sebagai TKW agar dapat memberikan kontribusi ekonomi terhadap pendapatan keluarga. Mengingat bahwa dengan bekerja di luar negeri dapat memperoleh penghasilan yang lebih besar daripada di negara asalnya dan tidak membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi (Nurulfirdausi 2010). Menurut Zehra (2008), alasan utama perempuan bekerja yaitu agar dapat memberikan kontribusi ekonomi terhadap pendapatan keluarga secara langsung. Selanjutnya, pendapatan yang diterima rumahtangga menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumahtangga (Rambe 2004). Selain pendapatan, besarnya pengeluaran keluarga terhadap kebutuhan pangan dan non pangan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Semakin sejahtera keluarga maka beragam kebutuhan anggota keluarga dapat terpenuhi, baik secara kuantitas maupun kualitas (Shinta 2008).

Menurut Rashid et al. (2010), peningkatan pendapatan akan meningkatkan pengeluaran total keluarga. Oleh karena itu peran suami sangat penting dalam keluarga dalam mengelola keuangan keluarga, baik uang hasil kerja istri maupun uang yang dihasilkannya sendiri. Hal ini dikarenakan agar dapat terpenuhinya kebutuhan keluarga sehingga tercapai kesejahteraan keluarga. Dengan demikian keluarga perlu memiliki kemampuan mengatur

keuangan yang baik dan bijak antara pendapatan, pengeluaran dan rencana tabungan masa depan (Garman dan Forgue 1988). Adapun pendapatan TKW selama bekerja di luar negeri lebih banyak digunakan suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan pendidikan. Selain itu ada juga yang menggunakan untuk melunasi hutang (Geerards 2010). Teori Engel mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan rumahtangga maka semakin rendah presentase pengeluaran untuk pangan. Selain itu pendapatan seseorang dalam satu keluarga atau rumahtangga akan mempengaruhi bagaimana keluarga tersebut memenuhi kebutuhannya, seperti pemilihan komoditi yang akan dibelinya. Biasanya seseorang yang berpenghasilan rendah akan membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan pangan. Keluarga dikatakan memiliki tingkat kesejahteraan lebih baik apabila memiliki persentase pengeluaran pangan lebih kecil dibanding presentase pengeluaran non pangan (Rambe 2004). Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka beberapa permasalahan yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alokasi pengeluaran pangan dan non pangan rumahtangga yang dilakukan oleh keluarga?.

2. Bagaimana kontribusi ekonomi istri dalam bentuk setara uang terhadap kesejahteraan keluarga?.

3. Bagaimana pola pengeluaran rumah tangga mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumahtangga?.

4. Melihat sejauh mana tingkat kesejahteraan keluarga TKW?. Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

Mengetahui hubungan kontribusi ekonomi perempuan dan pola pengeluaran rumah tangga terhadap kesejahteraan keluarga pada keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi karakteristik sosial dan ekonomi contoh dan keluarganya. 2. Mengidentifikasi alokasi pengeluaran keluarga yang terdiri dari pengeluaran

pangan, pengeluaran non pangan, pengeluaran khusus suami, dan hutang terhadap kesejahteraan keluarga, baik yang berasal dari penghasilan TKW

maupun dari lainnya.

3. Menganalisis kesejahteraan keluarga TKW. 4. Menganalisis hubungan antar variabel penelitian. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada beberapa pihak mengenai keadaan keluarga dengan istri sebagai TKW. Informasi ini diharapkan dapat berguna antara lain bagi penulis, kelembagaan keilmuan, pemerintah, masyarakat, dan pengembangan keilmuan.

1. Bagi penulis penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan terhadap berbagai permasalahan seputar keluarga lebih dalam, terutama mengenai kontribusi ekonomi perempuan terhadap keluarga, pola pengeluaran rumahtangga, tingkat kesejahteraan keluarga, dan meningkatkan kemampuan menganalisa suatu permasalahan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki penulis, serta dapat memperkaya akan wawasan dan studi kepustakaan mengenai bidang keluarga.

2. Bagi kelembagaan keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang ilmu keluarga yang khususnya terkait dengan permasalahan keluarga berkaitan dengan gender dimana salah satunya adalah menjadi TKW dan dapat digunakan untuk referensi literatur untuk penelitian selanjutnya.

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menginformasikan pada pemerintah terkait dengan pilihan menjadi TKW yang masih dijadikan sebagai sumber pendapatan keluarga di kawasan Sukabumi dan diharapkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan mampu memberikan solusi, perlindungan hak perempuan untuk hidup sejahtera serta regulasi terhadap ketenagakerjaan dan perlindungan kepada TKW beserta kesejahteraan keluarga TKW tersebut.

4. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi akan hubungan kontribusi ekonomi perempuan khususnya pada keluarga TKW, pola pengeluaran rumahtangga terhadap tingkat kesejahteraan keluarga. Wawasan dan informasi tersebut diharapkan dapat dipergunakan dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. 5. Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

TINJAUAN PUSTAKA Pendekatan Teori Keluarga Pengertian Keluarga

Keluarga menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 6 adalah "unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya". Keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat juga sebagai wahana utama dan pertama bagi anggota-anggotanya untuk mengembangkan potensi dan aspek sosial dan ekonomi. Menurut Puspitawati (2009), keluarga adalah suatu kelompok dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah dan adopsi, dan berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami dan istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan perempuan serta merupakan pemeliharaan kebudayaan bersama.

Setiap keluarga pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam setiap tahapan hidupnya. Adapun tujuan dari membentuk keluarga yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi setiap anggotanya (BKKBN 1992). Terdapat delapan fungsi utama untuk mencapai tujuan keluarga menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994 yang terdiri dari fungsi keagamaan, sosial, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan (BKKBN 1996). Selanjutnya Rice & Tucker (1986) membagi peran keluarga menjadi dua peran utama yaitu peran ekpresif dan peran instrumental. Peran ekspresif adalah untuk memenuhi keutuhan emosi (cinta kasih, ikatan suami-istri, dan ikatan orangtua-anak) dan perkembangan anak yang di dalamnya meliputi moral, loyalitas, dan sosialisasi anak. Sedangkan peran instrumental adalah peran manajemen sumberdaya keluarga yang dimiliki (fungsi ekonomi) untuk mencapai berbagai tujuan keluarga melalui prokreasi dan sosialisasi anak, serta dukungan dan pengembangan anggota keluarga.

Teori Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional merupakan teori dengan pendekatan sosiologi yang memandang bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang saling terkait satu sama lain. Pendekatan ini mengakui adanya keragaman kehidupan sosial dalam struktur masyarakat (Megawangi 1999). Struktural fungsional menekankan pada keseimbangan sistem yang stabil dalam keluarga agar dapat berfungsi dengan baik dan kestabilan sosial dalam sitem masyarakat. Sebab

menurut Megawangi (1999), pendekatan ini tidak pernah lepas dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat tersebut.

Teori struktural-fungsional dapat dilihat penerapannya dalam keluarga melalui struktur dan aturan yang diterapkan. Menurut Levy dalam Megawangi (1999) menyatakan bahwa tanpa adanya pembagian tugas masing-masing anggota keluarga dengan jelas sesuai dengan status sosialnya maka fungsi keluarga akan terganggu. Pembagian peran dan tugas dalam keluarga dibutuhkan untuk dapat saling melengkapi dan menjaga keharmonisan sistem agar dapat berfungsi dengan baik. Untuk lebih lanjutnya Levy dalam Megawangi (1999) membuat daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh keluarga agar dapat berfungsi, diantaranya sebagai berikut:

1. Diferensiasi peran yaitu adanya pembagian peran dan tugas yang harus dijalankan oleh setiap anggota keluarga. Dari serangkaian tugas dan aktivitas yang perlu dilakukan dalam keluarga, maka harus terdapat alokasi peran untuk setiap anggota keluarga. Terminologi diferensiasi peran tersebut dapat dibagi berdasarkan umur, gender, generasi, posisi status ekonomi dan politik dari masing-masing aktor. Sebagai ilustrasi yaitu menyetir “Seorang bapak adalah lebih kuat daripada anak lelakinya (karena juga lebih muda) sehingga bapak akan diberikan peran sebagai pemimpin dalam kegiatan instrumental”.

2. Alokasi solidaritas yang menyangkut adanya distribusi relasi antar anggota keluarga. Distribusi relasi antar anggota menurut cinta, kekuatan, dan intensitas dalam hubungan. Cinta dan kepuasan dapat menggambarkan hubungan antar anggota. Misalnya keterikatan emosi antara ibu dengan anaknya. Kekuatan mengacu pada keutamaan sebuah relasi relatif terhadap relasi lainnya. Hubungan antara bapak dan anak mungkin lebih utama dibandingkan dengan hubungan suami dan istri pada suatu budaya tertentu. Sedangkan intensitas merupakan kedalaman relasi antar anggota menurut kadar cinta, kepedulian, ataupun kekuatan.

3. Alokasi ekonomi menyangkut distribusi barang dan jasa antar anggota keluarga untuk tercapainya tujuan keluaga. Distribusi barang-barang dan jasa ini untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Diferensiasi tugas dalam hal ini dapat terlihat dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam keluarga.

4. Alokasi politik menyangkut distribusi kekuasaan dalam keluarga. Yang dimaksud dengan distribusi kekuasaan dalam keluarga dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tindakan anggota keluarga. agar keluarga dapat berfungsi, maka distribusi kekuasaan pada tingkat tertentu diperlukan. 5. Alokasi integrasi dan ekspresi meliputi cara atau teknik sosialisasi,

internalisasi, dan pelestarian nilai-nilai dan perilaku yang memenuhi tuntutan norma yang berlaku bagi setiap anggota keluarga.

Teori struktural-fungsional mengasumsikan bahwa suatu keluarga terdiri dari bagian yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kemampuan struktur keluarga dapat berfungsi secara efektif pada keluarga inti yang tersusun dari seorang laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan anggota dan ekonomi industri baru (Parsons & Bales 1956).

Fungsi Ekonomi Keluarga

Salah satu fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 yang terdapat dalam BKKBN (1996) adalah fungsi ekonomi. Sebagai suatu unit ekonomi keluarga merupakan alat untuk melakukan aktivitas agar memperoleh hasil yang diinginkan, seperti kepuasan, tujuan, gaya hidup, standar hidup, kesejahteraan, keamanan, kemampuan dan keterampilan untuk proses produksi dan konsumsi (Bryant 1990). Beberapa fungsi ekonomi keluarga menurut Rafella (2003) yaitu pengalokasian sumberdaya untuk pelayanan kesejahteraan dengan memproduksi, mendistribusikan dan mengonsumsi produk diantara anggota keluarga.

Keluarga perlu melakukan aktivitas ekonomi secara produktif untuk memenuhi kebutuhannya dan memperoleh kepuasan. Menurut Garman (1993) aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh keluarga diantaranya:

1. Mencari pendapatan: Orang melakukan aktivitas seperti bekerja untuk mendapatkan penghasilan berupa gaji atau upah, keuntungan pengusaha bisnis, dan perolehan dari investasi.

2. Konsumsi: Konsumsi diartikan sebagai pemakaian atau penghabisan barang-barang seperti komoditi dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi keinginan.

3. Menggunakan: Menggunakan dapat diartikan sebagai tindakan pemakaian suatu sumber ekonomi dan non-ekonomi secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu.

4. Meminjam: Agar tercapainya pemenuhan kebutuhan maka keluarga pasti pernah melakukan peminjaman atau berhutang dalam jangka waktu tertentu dengan perjanjian akan dikembalikan sejumlah peminjamannya tersebut. 5. Menabung: Menabung merupakan aktivitas memindahkan alokasi uang

untuk masa mendatang atau penghasilan saat ini yang tidak habis untuk dikonsumsi.

6. Investasi: Investasi merupakan kegiatan mengerahkan sumberdaya yang ada berupa uang ataupun properti untuk memproduksi barang dan jasa agar memperoleh keuntungan berupa bunga, uang sewa, perolehan modal, dan pendapatan lainnya.

7. Pembayaran Pajak: Pembayaran pajak merupakan perilaku sukarela seseorang untuk membayarkan pajak kepada pemerintah.

Aspek ekonomi merupakan salah satu fungsi keluarga yang vital bagi kehidupan keluarga, bahkan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan keluarga tersebut.

Teori Gender

Gender dapat diartikan sebagai hasil dari sosio kultural yang membedakan karakteristik antara laki-laki dan perempuan. Hubeis (2010) menyatakan bahwa gender merupakan suatu konsep mengenai sistem peranan dan hubungan antara perempuan dan lelaki yang tidak hanya ditentukan oleh perbedaan biologis, melainkan juga oleh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi.

Adanya perbedaan konsep mengenai gender dari lingkungan sosial mengakibatkan adanya perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Peran gender menggambarkan kesepakatan antara pandangan dalam masyarakat dengan suatu budaya terkait perilaku yang harus ditampilkan berdasar jenis kelamin tertentu (Hubeis 2010). Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan peran (gender gap) yaitu perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang pekerjaan dan pendapatan. Perempuan cenderung mendapatkan kesulitan untuk memasuki pasar tenaga kerja karena adanya kekhawatiran budaya akan pergeseran peran seperti perempuan akan meninggalkan tugasnya sebagai istri dan ibu rumahtangga (Puspitawati 2009a). Menurut Puspitawati (2009a), hal ini disebabkan sistem patriarki mengatur bahwa suami memiliki peran sebagai pencari nafkah utama (main breadwinner) dan istri sebagai pengatur rumahtangga atau kegiatan domestik (home maker). Peran gender dapat bergeser dan mengalami perubahan sesuai dengan terjadinya perubahan

dalam suatu tatanan sosial, ekonomi di tingkat lingkungan masyarakat dan kesepakatan yang telah dibuat dalam lingkungan keluarga (Hubeis 2010). Pendekatan gender dilakukan untuk dapat mengubah situasi ketidakadilan atau deskriminasi terhadap kaum perempuan menjadi situasi tercapainya kesetaraan serta keadilan dengan mempertimbangkan sikap, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki (Nurulfirdausi 2010).

Analisis Gender Kerangka Moser

Menurut Lassa (2009) terdapat lima kerangka berpikir berbasis gender yang umum digunakan untuk menganalisis gender, yaitu:

1. The Harvard Analytical Framework, atau juga dikenal dengan the Gender Roles Framework

2. The Moser Gender Planning Framework

3. The Women’s Empowerment Framework (WEP) 4. The Social Relations Approach, dan

5. The Gender Analysis Pathway (GAP)

Kerangka Moser (The Gender Roles Framework) tidak berfokus pada kelembagaan tertentu melainkan lebih berfokus pada rumahtangga. Adapun Moser (1993) membagi tiga konsep utama dari kerangka ini menjadi:

1. Peran lipat tiga (triple roles) perempuan pada tiga aras: kerja reproduksi, kerja produktif, dan kerja komunitas. Hal ini dilakukan untuk pemetaan pembagian kerja gender dan alokasi kerja. Adapun tiga kategori triple roles, yaitu:

a. Peran reproduktif adalah peran yang berhubungan dengan tugas-tugas domestik yang menyangkut kelangsungan keluarga. contohnya, melahirkan, memasak, mengasuh anak, mencuci, membersihkan rumah, menjahit, dan lainnya.

b. Peran produktif adalah peran yang dikerjakan oleh perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan upah berupa uang secara tunai atau sejenisnya. Contohnya, bekerja di sektor formal ataupun non formal.

c. Peran pengelolaan masyarakat dan politik. Peran ini dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1) Peran pengelolaan masyarakat (kegiatan sosial) mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan dalam komunitas bersifat sukarela dan tanpa upah.

politik dalam komunitas yang biasanya tanpa dibayar dan untuk meningkatkan kekuasaan atau status.

2. Upaya untuk membedakan kebutuhan yang bersifat praktis dengan yang strategis bagi perempuan dan laki-laki. Kebutuhan strategis berhubungan dengan posisi perempuan (subordinasi).

3. Pendekatan analisis kebijakan menfokuskan pada kesejahteraan (walfare), kesamaan (equity), anti kemiskinan, efisiensi, dan pemberdayaan perempuan dari atau WID (Women in Development) ke GAD (Gender and Development).

Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap Warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. TKI perempuan disebut sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Salah satu peran produksi yang dilakukan perempuan salah satunya dengan menjadi TKW. Selain itu adanya keterbatasan kesempatan kerja di bidang formal, menyebabkan banyaknya perempuan yang berminat menjadi TKW. Negara tujuan TKW terbesar yaitu Malaysia dan Saudi Arabia (BPS 2009a). Umumnya TKW bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT).

Perempuan bekerja untuk mendapatkan penghasilan sehingga mampu mencukupi kebutuhan keluarga (Zehra 2008). Keputusan untuk bekerja di luar negeri sebagai TKW menjadi sebuah pilihan yang diambil oleh sebagian masyarakat agar dapat mengubah kehidupan perekonomian keluarganya. Bekerja di luar negeri menjadi sebuah daya tarik tersendiri dikarenakan tingkat pendapatan yang diterimanya jauh lebih besar dibandingkan bekerja di desanya. Pengiriman uang yang cukup lancar kepada keluarga yang ditinggalkan merupakan salah satu indikator keberhasilan menjadi TKW. Umumnya para istri mengirimkan pendapatannya pada bulan Januari, Februari, November, dan Desember (Nurulfirdausi 2010).

Sedangkan menurut Norwanto (2007), tidak semua perempuan yang bekerja sebagai TKW dapat membantu pergerakan ekonomi keluarga dikarenakan pengiriman pendapatan yang tidak reguler. Sebagian TKW mengirimkan uang kepada keluarganya beberapa bulan sekali, sedangkan yang lainnya membawa penghasilan setelah kontrak kerja mereka usai.

Pendapatan TKW selama bekerja di luar negeri yang dikirimkan kepada keluarga lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan pendidikan. Selain itu ada juga yang menggunakan untuk melunasi hutang (Geerards 2010).

Perubahan Struktur Keluarga Akibat Peran Istri dalam Pencarian Nafkah Dengan kepergian istri menjadi TKW maka terjadi perubahan struktur dalam keluarga. Padahal dalam sebuah keluarga, perempuan memiliki kewajiban berperan utama dalam pekerjaan domestik seperti mengurus anak dan suami serta anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama. Hal ini merupakan pengaruh budaya patriarki yang masih berlaku dalam masyarakat dimana nilai istri hanya sebagai pengasuh anak. Namun perlahan anggapan tersebut mulai bergeser seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja perempuan dalam sektor publik. Berikut salah satu contoh perubahan peran perempuan dalam keluarga menurut Hubeis (2010):

Seorang lelaki bekerja di rumah yaitu mengurus rumah tangga serta mengasuh anaknya yang masih bayi, sedangkan tugas mencari nafkah dilakukan istrinya. Hal ini terjadi karena pendapatan keluarga akan lebih baik jika istri yang bekerja dibanding suami. Akan tetapi jika keduanya bekerja maka mereka harus menyewa jasa pengasuh bayi dan hampir menghabiskan pendapatan yang diperoleh. Sebaliknya, jika istri diam di rumah dan suami bekerja maka pendapayan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Karena itu, istrilah yang bekerja dan suami mengurus rumah.

Perempuan memiliki peran yang sangat berarti bagi keluarga, dimana sebagian besar waktunya sekitar 8-16 jam per hari dalam pekerjaan domestik seperti memasak, membersihkan rumah, menyetrika, mengasuh anak, dan sebagainya. Hal ini jelas tidak dapat dilakukan oleh perempuan atau istri yang memutuskan untuk bekerja di luar rumah (Zehra 2008). Terdapat beberapa alasan perempuan bekerja di luar rumah meskipun mereka menyadari peranannya dalam sektor domestik. Salah satu yang menjadi alasan utamanya untuk menambah pendapatan bagi keluarga. Perempuan memiliki peranan sosial yang beragam dalam kehidupan perekenomian dimana perempuan dituntut untuk mampu menjalani fungsinya dalam keluarga serta sebagai pencari nafkah tambahan atau bahkan pencari nafkah utama (main breadwinner) bagi keluarga dan membina hubungan sosial yang baik. Hal ini membuktikan bahwa perempuan memiliki eksistensi dalam bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya terutama dalam kehidupan perekonomian keluarga (Gulcubuk 2010).

Menurut Sumarwan (1993) peningkatan jumlah angkatan tenaga kerja wanita disebabkan oleh beberapa fakor, diantaranya:

1. Peningkatan tuntutan ekonomi yang menyebabkan sebagian keluarga tidak dapat mempertahankan tingkat kesejahteraannya hanya dari satu pendapatan;

2. Perubahan gaya hidup atau selera keluarga dalam mengkonsumsi barang dan jasa;

3. Semakin terbukanya kesempatan kerja bagi semua warga negara Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki, untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Sedangkan Hoffman & Nye (1974) mengemukakan bahwa terdapat tiga faktor yang mendorong perempuan mencari penghasilan tambahan, yaitu:

1. Alasan ekonomi: Tujuannya untuk menambah pendapatan keluarga, terutama jika pendapatan suami relatif kecil. Selain itu karena istri memiliki suatu keahlian tertentu yang membuatnya merasa lebih efektif apabila waktunya digunakan untuk mencari nafkah.

2. Mengangkat status diri: Tujuannya untuk meningkatkan kekuasaan lebih besar atau minimal setara dengan suami dalam kehidupan keluarga.

3. Terdapat motif intrinsik (dari dalam dirinya) untuk menunjukkan eksistensinya seperti kemampuan berprestasi sebagai manusia, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Suami, orangtua, atau kerabat yang lainnya harus menyadari terdapat peran serta kewajiban menggantikan ibu (istri) agar tetap dapat tercapinya keseimbangan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh tim Pusat Studi Gender dan Keluarga STAIN Salatiga di Gamol, Kecandran, Salatiga, Jawa Tengah, yang juga dipresentasikan di The International Seminar of Gender Mainstreaming on Higher Education di UKSW Salatiga pada Desember 2006, menunjukkan adanya kesadaran tiga pola pergeseran peran, antara lain:

1. Suami mengambil alih peranan penuh dalam keluarga yang ditinggalkan oleh istri seperti mengurusi berbagai pekerjaan domestik, termasuk mengasuh anak.

2. Suami mengambil alih sebagian peranan keluarga yang ditinggalkan oleh istri. Suami biasanya dibantu oleh ibu atau anggota keluarga lain.

3. Suami sama sekali tidak mengambil peranan apapun. Pola ini dapat dikatakan sebagai kegagalan keluarga dalam melaksanakan transformasi

nilai yang menyebabkan ibu atau mertua TKW mengambil alih seluruh peran domestik keluarga.

Keputusan istri untuk berpartisipasi di sektor publik dengan menjadi TKW merupakan pilihan yang sulit dan sangat tergantung pada keadaan ekonomi keluarga. Ketiadaan istri di rumah berdampak meningkatkan tingkat stress pada suami karena suami harus menggantikan peran istri yang ditinggalkannya sehingga suami memiliki peran ganda dalam rumah tangga, yaitu sebagai penggerak ekonomi keluarga dan melakukan pekerjaan domestik. Laporan penelitian Sunarti (2009a) menyatakan bahwa "Semakin besar sumbangan pendapatan dari istri, maka semakin sejahtera keluarga".

Kontribusi Ekonomi Perempuan

Salah satu tujuan seseorang bekerja di bidang nafkah adalah untuk memperoleh penghasilan berupa uang. Hal tersebut yang mendorong peran perempuan sebagai penunjang perekonomian rumahtangga menjadi sangat penting dan ikut serta berperan dalam sektor ekonomi untuk menambah penghasilan keluarga dan memenuhi kebutuhan (Hubeis 2010).

Tenaga kerja perempuan umumnya dihargai dengan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Seringkali upah yang dihasilkan oleh istri untuk keluarga dianggap sebagai hasil kontribusi suami terhadap pendapatan keluarga, meskipun istrilah yang menghasilkannya. Kontribusi ekonomi perempuan masih dianggap sekunder dan hanya sebagai pelengkap hasil dari laki-laki (Sobary 1992). Perempuan seringkali dipandang sebagai orang kedua yang hanya membantu pasangan (subordinat), berpendidikan rendah, dan memiliki keterbatasan keterampilan untuk menghasilkan kontribusi ekonomi bagi keluarga (Zehra 2008). Tidak jarang perempuan yang bekerja sebagai pencari nafkah tidak mendapatkan imbalan berupa uang sehingga tidak dapat memberikan kontribusi ekonominya pada pendapatan rumah tangganya.

Banyak perempuan di desa yang mencari kesempatan bekerja di luar atau kota besar agar bisa memperoleh penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan bekerja di desanya. Namun hal ini tidak diikuti dengan jaminan keamanan sosial seperti asuransi (Gulcubuk 2010). Menurut Zehra (2008) alasan utama perempuan berpartisipasi aktif bekerja dengan upah di luar rumah untuk menambah kontribusi pendapatan keluarga secara langsung. Hubeis (2010) menyatakan bahwa umumnya perempuan di pedesaan dan berusia muda bekerja karena membutuhkan penghasilan untuk melanjutkan

kelangsungan kehidupan keluarga (terutama anak-anaknya) bukan untuk mengejar karir sehingga menerima berbagai jenis pekerjaan apapun tanpa memperhatikan besarnya pendapatan yang ditawarkan dari lingkungan kerja.

Menurut Lasswell dan Laswell (1987), kontribusi ekonomi perempuan dalam ekonomi keluarga akan menghasilkan peningkatan dalam keuangan keluarga, kepemilikan barang mewah, standar hidup yang lebih tinggi dengan pencapaian rasa aman yang lebih baik sehingga berdampak pada peningkatan status sosial keluarga. Meskipun pekerjaan mereka memiliki kontribusi yang sangat penting untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga, namun pada kenyataannya perempuan masih saja dipandang sebelah mata dalam masyarakat (Zehra 2008). Disamping itu, Adriyani (2000) menyatakan, “tinggi rendahnya kontribusi ekonomi wanita ditentukan juga oleh jumlah anggota rumah tangga yang bekerja mencari nafkah dan memperoleh pendapatan berupa uang”. Meskipun demikian beberapa fakta empiris yang dikemukakan oleh Hubeis (2010) menunjukkan hal-hal berikut:

1. Perempuan mengalokasikan pendapatannya dalam jumlah yang lebih besar untuk keluarga dan kerabatnya dibandingkan untuk dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan sifat bawaan perempuan yaitu unselfish (tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi selalu mendahulukan keluarga) sebagai produk dalam masyarakat yang membentuk bagaimana perempuan bersikap terutama dalam tatanan keluarga.

2. Perempuan yang bekerja pada umumnya membantu usaha rumahtangga dengan atau tanpa memperoleh upah, baik di sektor publik maupun di sektor domestik.

3. Tenaga kerja perempuan lapisan bawah yang terkena PHK umumnya akan langsung pulang kembali ke kampung halaman untuk mencari perlindungan sosial dan keamanan, sedangkan perempuan yang berpendidikan tinggi akan secara langsung aktif untuk mencari kesempatan kerja yang lain.

Arus Kas Keuangan Keluarga (Family Cash Flow)

Setiap keluarga akan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan sumberdaya yang dimilikinya. Pada umumnya seluruh kebutuhan keluarga memerlukan uang. Oleh sebab itu tidak jarang uang dijadikan sebagai alat pengukur dari sumberdaya (Guhardja et al., 1993). Kebutuhan yang harus dipenuhi keluarga tidak hanya kebutuhan rutin saat ini saja, tetapi juga kebutuhan masa depan atau jangka panjang, sedangkan pendapatan yang

diterima keluarga terbatas (Krisnatuti et al., 2009). Dengan demikian keluarga perlu memiliki kemampuan mengatur keuangan yang baik dan bijak antara pendapatan, pengeluaran dan rencana tabungan masa depan (Garman dan Forgue 1988).

Manajemen keuangan berkaitan dengan pembuatan anggaran. Menurut Garman dan Forgue (1988), membuat anggaran merupakan suatu proses perencanaan dan pengontrolan keuangan yang berhubungan dengan penggunaan catatan keuangan untuk menetapkan tujuan, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengontrolan, dan evaluasi.

Laporan arus kas (cash flow) memperlihatkan aliran uang yang masuk (pendapatan) dan aliran uang yang keluar (pengeluaran) yang rutin dilakukan oleh individu atau keluarga pada beberapa waktu yang telah lewat, seperti dalam bulanan atau tahunan. Menurut Garman dan Forgue (1988), pendapatan keluarga adalah seluruh perolehan yang diterima oleh seluruh anggota keluarga. Pendapatan teridiri dari upah dan gaji, bonus dan komisi, warisan, uang lembur, beasiswa, bunga deposito, dll. Pengeluaran adalah segala aktivitas yang mengakibatkan jumlah keuangan berkurang. Sebuah keluarga dapat membuat perencanaan pengeluaran, tetapi ketika uang tersebut telah dikeluarkan oleh keluarga disebut sebagai pengeluaran aktual (actual expenditure).

Pengetahuan tentang cash flow penting dan wajib diketahui agar keuangan keluarga kita tidak akan berantakan dan terpantau (Anonim 2007). Manajemen cash flow yang efektif dapat membatasi pengeluaran bulanan, meningkatkan pemasukan, menggunakan tabungan atau melakukan peminjaman (hutang). Hal tersebut bermanfaat dalam mengontrol pengeluaran tidak tetap seperti biaya rekreasi, pengeluaran pribadi, dan pengeluaran pangan. Adapun cash flow dapat digambarkan seperti pada Gambar 1.

Tujuan dari pembuatan laporan cash flow yaitu untuk memberikan informasi kondisi keuangan keluarga, termasuk di dalamnya menunjukkan sumber pendapatan sekaligus gambaran pola pengeluaran, tabungan, dan investasi (Garman dan Forgue 1988). Dalam banyak peristiwa, keluarga tidak dapat menyisihkan uangnya untuk dimasukkan ke dalam tabungan karena tidak berhasil menekan jumlah pengeluaran.

Gambar 1 Diagram Cash flow manajemen keuangan keluarga (Anonim 2007). Pengeluaran Keluarga

Dalam suatu keluarga pendapatan akan mempengaruhi aktivitas keluarga dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga (Suryawati 2002). Hal ini terjadi karena tingkat pendapatan keluarga menentukan jenis pangan yang akan dibeli. Teori Bennet mengungkapkan bahwa persentase bahan pokok pangan dalam konsumsi suatu keluarga akan semakin menurun dengan meningkatnya pendapatan dan cenderung akan beralih pada pangan yang mengandung energi lebih mahal.

Seiring dengan meningkatnya pendapatan maka akan terjadi pergeseran porsi pengeluaran untuk pangan ke pengeluaran non pangan. Pergeseran pola pengeluaran tersebut dikarenakan elastisitas terhadap pangan umumnya rendah, sebaliknya elastisitas terhadap non-pangan tinggi. Keadaan ini dapat dilihat pada pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung (BPS 2002).

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kehidupan suatu masyarakat dapat dilihat dari pola pengeluaran rumah tangganya (BPS 2002). Keluarga dapat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan setiap anggota keluarganya dapat terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia secara umum dibagi menjadi dua yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer merupakan

kebutuhan dasar yang sangat diperlukan agar dapat hidup dengan layak, seperti gizi, perumahan, pelayanan, pengobatan, pendidikan, dan sandang. Sedangkan kebutuhan sekunder meliputi waktu luang, ketenangan hidup, dan lingkungan hidup. Bryant (1990) mengemukakan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi konsumsi keluarga yaitu pendapatan, ukuran (besar keluarga), komposisi keluarga, dan harga. Menurut Sumarwan (1993), pola konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dari kepala rumah tangga, tingkat pendapatan keluarga, jumlah keseluruhan anggota keluarga dan selera makan keluarga.

Teori Engel menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan rumahtangga maka akan semakin rendah persentase untuk pangan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendapatan rumahtangga maka akan semakin tinggi persentase pengeluarannya untuk pangan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, umumnya pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need) dan sebagian besar dari mereka sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup secara layak, sehingga terjadi penurunan kualitas hidup atau kesejahteraannya (Rambe et al., 2008). Hal ini didukung dengan pernyataan BPS (2002) yang menyebutkan bahwa pada negara yang sedang berkembang, persentase pengeluaran rumahtangga yang terbesar adalah pengeluaran untuk pangan.

Tingkat kesejahteraan suatu keluarga akan dikatakan semakin baik apabila persentase pengeluaran untuk pangan semakin kecil jika dibandingkan dengan total pengeluaran keluarga (Rambe 2004). Jenis pengeluaran keluarga yang digunakan oleh BPS (2008) yaitu pengeluaran untuk pangan dan pengeluaran non pangan. Pengeluaran untuk pangan adalah pengeluaran untuk konsumsi terhadap bahan pangan kelompok padi-padian, ikan, daging, telur, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, dan lemak. Komoditi pangan yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap pergeseran garis kemiskinan adalah beras, gula pasir, telur, tahu, tempe, mi instan, dan minyak goreng. Sementara itu, pengeluaran non pangan meliputi biaya untuk perumahan, bahan bakar, penerangan dan air, barang dan jasa, pakaian dan barang-barang tahan lama lainnya.

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Mangkuprawira (1985) bahwa jenis pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi dua yaitu pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan. Secara naluriah seseorang dalam keluarga akan

terlebih dahulu menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pangan baru kemudian untuk non pangan. Jika dikaitkan dengan teori Maslow seperti yang dikemukakan Rambe et al. (2008), maka akan dipenuhi terlebih dahulu adalah kebutuhan dasar keluarga, salah satunya adalah pangan. Walaupun demikian, perilaku ini tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti pendapatan, jumlah anggota keluarga, tempat tinggal, musim, dan pendidikan (Mangkuprawira 1985).

Kesejahteraan Keluarga Pengertian Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh sebuah keluarga. Keluarga dikatakan sejahtera apabila sudah dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, baik sandang, pangan, papan, sosial, dan agama (Sulaeman 2008). Menurut Rambe et al. (2008), kesejahteraan merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, termasuk spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Setiap orang memiliki penilaian terhadap tingkat kesejahteraan dimana antara satu sama lain tidak sama. Sejahtera bagi seseorang belum tentu sama dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki pengalaman dan tingkat kepuasan yang berbeda yang sangat bergantung pada kepribadian masing-masing individu terhadap tingkat kepuasan dan persepsi yang dimilikinya akibat dari pengalaman sebelumnya (Angur et al., 2004).

Kesejahteraan keluarga dapat dibedakan menjadi kesejahteraan ekonomi (family well-being) yang dapat diukur dari terpenuhinya kebutuhan dari pemasukan keluarga (contohnya diukur melalui pendapatan, upah, aset, dan pengeluaran keluarga) dan kesejahteraan meterial (family material well-being) yang diukur dari berbagai bentuk barang dan jasa yang digunakan keluarga (Sunarti 2008). Umumnya pengukuran kesejahteraan material dapat dilihat dari tingkat pendapatan.

Menurut Sunarti (2008) tingkat kesejahteraan dapat diukur melalui dua cara, yaitu kesejahteraan subjektif dan kesejahteraan objektif. Angur & Robin (2002) dalam Angur et al. (2004) mengemukakan dalam pengukuran

kesejahteraan objektif dapat digunakan indikator seperti kondisi perumahan, demografi, dan ekonomi. Robin (2004) dalam Angur et al. (2004) mengemukakan indikator untuk kesejahteraan subjektif terhadap kualitas hidup (subjective quality of life) seperti kepuasan, persepsi, komitmen, aspirasi, dan motivasi. Kesejahteraan objektif diasumsikan penghitungannya melalui kesesuaian jumlah objektivitas atau angka (kuantitatif) berbeda dengan kesejahteraan subjektif yang diukur melalui asumsi subjektivitas (kualitatif) pengalaman seseorang. Tingkat kesejahteraan objektif seseorang akan mempengaruhi kesejahteraan subjektifnya. Dimana persepsi seseorang terhadap suatu kondisi (objektif) akan membentuk suatu perilaku tertentu (subjektif).

Kesejahteraan Subjektif (Quality of Life)

Kesejahteraan subjektif (Quality of Life) adalah pengukuran tingkat kepuasan dan kebahagiaan seseorang secara subjektif terhadap keadaannya dalam waktu tertentu (Krueger 2009). Pendekatan subjektif dapat diukur melalui standar kualitas sikap, opini, dan skala persepsi. Menurut Diener & Eunkook (1997), tingkat kesejahteraan subjektif secara langsung menggambarkan perasaan seseorang dalam konteks standar yang telah ditetapkannya. Semakin tinggi kepuasan dibandingkan dengan standar hidup yang berlaku, maka semakin tinggi kepuasan terhadap kualitas hidupnya. Haydron (2005) mengemukakan bahwa tingkat kepuasan seseorang tidak hanya bergantung pada prioritas dalam hidupnya, tetapi juga bagaimana ia merespon terhadap suatu keadaan yang terkadang tidak sesuai dengan harapan. Menurut Puspitawati et al. (2008), puas atau tidaknya seseorang dapat dihubungkan dari nilai-nilai yang terbentuk dari pengalaman sebelumnya dan tujuan yang ingin dicapainya. Seseorang akan merasa semakin puas dan bahagia apabila semakin tinggi kekayaan yang dimilikinya (Angur et al., 2004).

Kesejahteraan subjektif erat kaitannya dengan pandangan mengenai kualitas hidup. Menurut University of Toronto-Canada (2008) kualitas hidup dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Quality of life is the degree to which a person enjoys the important possibilities of his/her life. Possibilities result from oppurtunities and limitations each person has in her/his life and reflect the interaction of personal and environmental factors” (University of Toronto 2008).

Menurut Kruenger (2009), terdapat dua komponen kualitatif kesejahteraan subjektif, yaitu: