BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keluarga Sadar Gizi

Kadarzi merupakan suatu gerakan yang terkait dengan program Kesehatan Keluarga dan Gizi (KKG), yang merupakan bagian dari Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK). Disebut Kadarzi, jika sikap dan perilaku keluarga dapat secara mandiri mewujudkan keadaan gizi yang sebaik-baiknya yang tercermin dari pada konsumsi pangan yang beraneka ragam dan bermutu gizi seimbang. Dalam keluarga sadar gizi sedikitnya ada seorang anggota keluarga yang dengan sadar bersedia melakukan perubahan ke arah keluarga yang berperilaku gizi baik dan benar. Bisa seorang ayah, ibu, anak, atau siapapun yang terhimpun dalam keluarga itu (Depkes RI, 2007).

2.1.1. Program Keluarga Sadar Gizi

Tahun 1998 telah dicanangkan gerakan keluarga sadar gizi (Kadarzi) yang dimotori oleh Departemen Kesehatan dengan tujuan agar pada tahun 2000 paling tidak setengah keluarga Indonesia telah menjadi keluarga sadar gizi.

2.1.2. Konseling Keluarga Sadar Gizi

1. Tujuan Konseling Kadarzi

Memantapkan kemauan dan kemampuan keluarga untuk melaksanakan perilaku gizi yang baik dan benar dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki keluarga atau yang ada di lingkungannya.

2. Pelaksana Konseling Kadarzi

Untuk pertama kali konseling dilakukan oleh Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) puskesmas bersama Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) dan kader dasawisma. Untuk selanjutnya konseling Kadarzi dilakukan oleh kader dasawisma dan TPM. 3. Sasaran Konseling Kadarzi

Konseling dilakukan pada keluarga yang belum menerapkan indikator sadar gizi. Konseling ditujukan kepada anggota keluarga yang sudah dewasa.

2.1.3. Pemetaan Keluarga Sadar Gizi

Pemetaan Kadarzi dilakukan untuk mengetahui situasi Kadarzi di suatu wilayah kerja puskesmas yang dilakukan pertama kali oleh TPG, kemudian untuk berikutnya dilakukan oleh ketua kelompok posyandu. Pemetaan dilakukan setiap 6 bulan sekali yaitu pada bulan Februari dan Agustus.

1. Tujuan Pemetaan Kadarzi

a. Mendapatkan informasi situasi Kadarzi dalam suatu wilayah atau dasawisma berdasarkan indikator yang ditentukan

b. Mendapatkan gambaran masalah gizi dan perilaku gizi yang baik dan benar yang belum dapat dilaksanakan oleh keluarga

d. Sebagai bahan acuan pemantauan dan evaluasi situasi Kadarzi dari waktu ke waktu.

2. Sasaran Pemetaan Kadarzi

Sasaran pemetaan Kadarzi adalah semua keluarga yang ada di wilayah kerja puskesmas (Depkes RI., 2007).

2.1.4. Indikator Keluarga Sadar Gizi

Indikator Kadarzi digunakan untuk mengukur tingkat sadar gizi keluarga. Menurut Depkes RI (2007), suatu keluarga disebut Kadarzi apabila telah berperilaku gizi yang baik yang dicirikan minimal dengan:

a. Menimbang berat badan secara teratur;

b. Memberikan air susu ibu (ASI) saja kepada bayi sejak lahir sampai umur enam bulan (ASI eksklusif);

c. Makan beraneka ragam;

d. Menggunakan garam beryodium; dan e. Minum suplemen gizi sesuai anjuran.

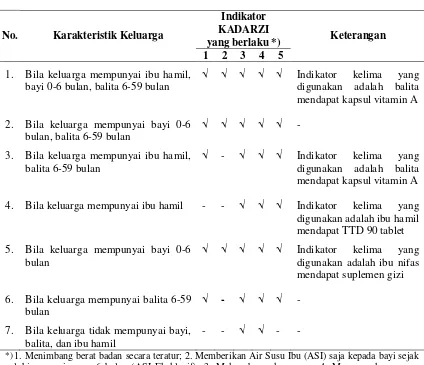

Tabel 2.1. Indikator Kadarzi Berdasarkan Karakteristik Keluarga bayi 0-6 bulan, balita 6-59 bulan

√ √ √ √ √ Indikator kelima yang

6. Bila keluarga mempunyai balita 6-59 bulan

√ - √ √ √ -

7. Bila keluarga tidak mempunyai bayi, balita, dan ibu hamil

- - √ √ - -

*) 1. Menimbang berat badan secara teratur; 2. Memberikan Air Susu Ibu (ASI) saja kepada bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan (ASI Eksklusif); 3. Makan beraneka ragam; 4. Menggunakan garam beryodium; dan 5. Minum suplemen gizi (TTD, kapsul vitamin A dosis tinggi) sesuai anjuran.

1. Menimbang Berat Badan Secara Teratur

masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi (Depkes, RI. 2007). Pelayanan Posyandu yang berhubungan dengan pemantauan pertumbuhan balita meliputi penimbangan berat badan, penentuan status pertumbuhan, serta tindak lanjut hasil pemantauan pertumbuhan berupa konseling dan rujukan kasus.

Menimbang berat badan secara teratur merupakan salah satu cara yang efektif dilakukan dalam upaya memantau pertumbuhan balita, karena berat badan tidak naik satu kali sudah merupakan indikator penting yang tidak boleh diabaikan, karena semakin sering berat badan tidak naik maka risiko untuk mengalami gangguan pertumbuhan akan semakin besar.

2. ASI Eksklusif

mereka memberikan ASI ekslusif sampai usia enam bulan (Institute for Public Health, Ministry of Health Malaysia, 2008).

Data Susenas maupun Riskesdas menunjukkan adanya kecenderungan penurunan pemberian ASI ekslusif. Data Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa cakupan ASI ekslusif rata-rata nasional baru sekitar 15.3%. Data DHS 2007 mencatat 32,4% ASI-Eksklusif 24 jam sebelum interview, ibu-ibu desa lebih banyak yang Eksklusif. Ibu-ibu yang berpendidikan SMA lebih sedikit (40,2%) yang ASI-Eksklusif dibanding yang tidak berpendidikan (56%). Data yang menarik dari DHS bahwa ibu-ibu yang melahirkan ditolong oleh petugas kesehatan terlatih ASI-Eksklusif nya lebih sedikit (42,7%) dari pada ibu-ibu yang tidak ditolong tenaga kesehatan (54,7%) (USAID Indonesian Nutrition Assessment Report, 2010). Meskipun data-data di atas memerlukan validasi, yang jelas cakupan ASI-Eksklusif masih jauh dari target yang harus dicapai pada tahun 2015 yaitu sebesar 80%. Selain masih kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya ASI, juga maraknya promosi susu formula yang diwaktu yang lalu, menurut UNICEF, "out of control", merupakan hambatan yang menyebabkan tidak efektifnya promosi ASI Eksklusif. Dengan dikeluarkannya PP No. 33 tahun 2012 tentang ASI sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diharapkan dapat dilakukan tindakan hukum yang lebih tegas bagi penghambat pelaksanaan ASI Ekslusif

kesuburan ibu sesudah melahirkan sehingga dapat menjaga waktu hingga kehamilan berikutnya, membantu rahim kembali keukuran semula, mempercepat penurunan berat badan seperti sebelum hamil, mengurangi kemungkinan menderita kanker ovarium dan payudara, lebih ekonomis, serta tidak merepotkan. Memberikan ASI Eksklusif dijadikan sebagai salah satu indikator perilaku Kadarzi dengan harapan dapat meningkatkan status gizi balita yang berpengaruh pada kualitas hidupnya dimasa mendatang.

3. Makanlah Beraneka Ragam

Pemenuhan gizi yang lengkap dan seimbang diperlukan makanan yang aneka ragam. Mengkonsumsi makanan hanya satu jenis makanan dalam jangka waktu relatif lama dapat mengakibatkan berbagai penyakit kekurangan gizi atau gangguan kesehatan. Keanekaragaman makanan dalam hidangan sehari-hari yang dikonsumsi, minimal harus berasal dari satu jenis makanan sumber zat tenaga, satu jenis makanan sumber zat pembangun dan satu jenis makanan sumber zat pengatur. Ini adalah penerapan prinsip penganekaragaman yang minimal.

buah-buahan. Makanan ini mengandung berbagai vitamin dan mineral yang berperan untuk melancarkan bekerjanya fungsi organ tubuh.

4. Menggunakan Garam Beriodium

Garam beriodium adalah garam yang telah diperkaya dengan KIO3 (kalium iodat) sebanyak 30-80 ppm. Sesuai Keppres No. 69 tahun 1994, semua garam yang beredar di Indonesia harus mengandung iodium. Kebijaksanaan ini berkaitan erat dengan masih tingginya kejadian gangguan kesehatan akibat kekurangan iodium (GAKI) di Indonesia. GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium) merupakan masalah gizi yang serius, karena dapat menyebabkan penyakit gondok dan kretin.

Kekurangan unsur iodium dalam makanan sehari-hari, dapat pula menurunkan tingkat kecerdasan seseorang. Seperti halnya anemia gizi besi, anak sekolah yang menderita GAKI biasanya memerlukan waktu yang relatif lebih lama untuk menyelesaikan tingkat pendidikan formal tertentu. Bahkan mereka yang menderita GAKI tingkat berat (kretin, kretinoid) tidak mampu menyerap pelajaran pendidikan dasar. Dengan mengkonsumsi garam beriodium 6 gram sehari, kebutuhan iodium dapat terpenuhi, namun ambang batas penggunaan natrium tidak terlampaui.

yaitu dengan Test Kit Iodina yang tersedia di puskesmas dan apotik. Ambil garam, kemudian tetesi dengan cairan iodina. Warna yang timbul dibandingkan dengan petunjuk warna yang ada pada Kit. Garam yang bermutu baik akan menunjukkan warna biru keunguan. Semakin berwarna tua, semakin baik mutu garam.

Selain itu, pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan singkong parut. Caranya sebagai berikut : singkong (ubi kayu) segar dikupas, diparut dan diperas tanpa diberi air. Tuang satu sendok perasan singkong parut ke dalam gelas bersih. Tambahkan 4-6 sendok teh munjung garam yang akan diperiksa. Tambahkan dua sendok teh cuka makan berkadar 25%. Aduk sampai rata, dan tunggu beberapa menit. Apabila timbul warna biru keunguan, berarti garam tersebut mengandung iodium. Semakin berwarna pekat, semakin baik mutu garam. Garam yang tak beriodium tidak akan mengalami perubahan warna setelah diperiksa dengan cairan iodina maupun cairan singkong parut. Garam beriodium sebaiknya disimpan dalam wadah terbuat dari beling (kaca) dan bertutup, seperti stoples atau botol selai.

Daerah yang antara lain ditengarai dengan lemahnya penegakan hukum Peraturan Daerah yang mengatur produksi dan peredaran garam beryodium. Misalnya keharusan pemasangan label garam beryodium di tiap kemasan banyak yang tidak dipatuhi

5. Minum Suplemen Gizi

a. Balita Mendapat Kapsul Vitamin A Sesuai Anjuran

Vitamin A merupakan salah satu zat gizi penting yang larut dalam lemak dan disimpan dalam hati dan tidak dibuat oleh tubuh sehingga harus dipenuhi melalui asupan dari luar. Manfaat penting vitamin A antara lain:

a) Meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan infeksi seperti campak dan diare.

b) Membantu proses penglihatan dalam adaptasi dari tempat yang terang ke tempat yang gelap.

c) Mencegah kelainan pada sel-sel epitel termasuk selaput lender mata.

d) Mencegah terjadinya proses metaplasi sel-sel epitel sehingga kelenjar tidak memproduksi cairan yang dapat menyebabkan terjadinya kekeringan pada mata (xerosis konjungtiva).

e) Mencegah terjadinya kerusakan mata berlanjut yang akan menjadi bercak bitot (bitot’s spot) bahkan kebutaan.

f) Vitamin A essensial untuk membantu proses pertumbuhan.

berdasarkan golongan umur menurut Institut of Medicine 2004, adalah sebagai berikut:

0-6 bulan : 400 μg/d

7-12 bulan : 500 μg/d

1-3 tahun : 300 μg/d

4-5 tahun : 400 μg/d

Vitamin A dapat bersumber dari air susu ibu, bahan makanan hewani (hati, kuning telur, ikan, daging, ayam, bebek), buah-buahan berwarna kuning dan jingga (papaya, mangga masak, alpukat, jambu biji merah, pisang), sayuran yang berwarna hijau tua dan jingga (bayam, daun singkong, kangkung, daun katuk, daun mangkokan, daun kelor, daun bluntas, kecipir, labu kuning, daun ubi jalar, tomat, wortel), bahan makanan yang difortifikasi dengan vitamin A (margarine, susu, mie instant).

Kurang Vitamin A (KVA) dapat terjadi pada saat simpanan vitamin A dalam tubuh berkurang. Pada tahap awal ditandai dengan gejala rabun senja, atau kurang dapat melihat pada malam hari. Gejala tersebut juga ditandai dengan menurunnya kadar serum retinol dalam darah (kurang dari 20 ug/dl). Pada tahap selajutnya terjadi kelainan jaringan epitel dari organ tubuh sepeti paru-paru, usus, kulit, dan mata.

dengan dosis 100.000 SI dan diberikan pada bulan Februari atau Agustus. Sedangkan untuk balita 12-59 bulan berwarna merah dengan dosis 200.000 SI, diberikan setiap bulan Februari dan Agustus. Kapsul vitamin A mudah didapatkan karena ibu cukup membawa balita ke Posyandu tanpa perlu mengeluarkan biaya. Kapsul vitamin A juga diberikan pada balita yang sakit campak, diare, gizi buruk atau xeroftalmia dengan dosis sesuai umurnya.

b. Ibu Hamil Mendapat TTD 90 Tablet

Perlindungan tersebut diatas bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi masalah-masalah anemi gizi besi dan ibu hamil kurus karena kurang energi dan protein kronis. Anemia besi merupakan faktor penting (13,8%) penyebab kematian ibu (Ross, 2003). Disamping itu terdapat 23 persen ibu yang kurus. Selain kekurangan gizi ternyata ibu hamil di Indonesia juga ada yang menderita kegemukan sebesar 29 persen yang berdampak negatif pada pertumbuhan janin (USAID Nutrition Report 2010).

Menurut berbagai laporan, rendahnya cakupan tablet besi-folat terutama karena kurangnya perencanaan pengadaan dan distribusi tablet besi-folat, serta pendidikan atau KIE gizi dan kesehatan yang efektif. Khusus untuk penanggulangan energi dan protein kronis pada ibu hamil belum ada program yang teratur dan berkesinambungan, kecuali pemberian makanan tambahan dan pada waktu keadaan darurat. Belum ada program untuk upaya pencegahan kegemukan pada ibu hamil. Dibeberapa daerah telah dicoba suplementasi untuk ibu hamil dengan biskuit yang difortifikasi. Masalahnya berbagai kelemahan dari kegiatan ini belum pernah dianalisa, demikian juga efektivitasnya.

2.2. Faktor yang Berpengaruh terhadap Praktek Keluarga Sadar Gizi

Keluarga sadar gizi adalah keluarga yang berperilaku gizi baik, mampu mengenali dan mengatasi masalah gizi anggota keluarganya. Kadarzi merupakan bentuk penerapan perilaku gizi dalam keluarga. Suatu keluarga disebut keluarga sadar gizi (kadarzi) apabila keluarga tersebut telah berperilaku gizi yang baik yang dicirikan minimal dengan lima indikator sebagaimana telah disebutkan di atas yaitu menimbang berat badan secara teratur, memberi ASI saja kepada bayi hingga usia enam bulan, makan beraneka ragam, memberikan suplemen gizi sesuai anjuran (Depkes RI, 2007).

pendidikan, lingkungan hidup (tempat tinggal, faktor fisiologis (umur), pekerjaan, suku bangsa, kepercayaan dan agama (budaya), sikap tentang kesehatan, pengetahuan gizi. Struktur keluarga adalah individu-individu dalam keluarga sesuai dengan perannya masing-masing yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dalam struktur keluarga, ibu mempunyai peran dominan dalam penerapan perilaku gizi keluarga karena pada umumnya di Indonesia ibu bertanggung jawab penuh dalam penyediaan makanan bagi keluarga dan pola pengasuhan anak sehingga masing-masing individu dalam keluarga mengikuti perilaku gizi yang diterapkan oleh ibu terutama dalam konsumsi makanan dan pengasuhan anak.

Ningsih (2008), menyatakan bahwa peranan wanita dalam usaha perbaikan gizi keluarga terutama meningkatkan status gizi bayi dan anak sangatlah penting karena berperan sebagai pengasuh anak dan pengatur konsumsi pangan keluarga. Perilaku ibu yang kurang sadar akan gizi baik pada saat kehamilan maupun saat merawat anak dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental anaknya.

2.2.1 Karakteristik Keluarga

1. Umur Ibu

Umur berpengaruh terhadap terbentuknya kemampuan, karena kemampuan yang dimiliki dapat diperoleh melalui pengalaman sehari-hari di luar faktor pendidikannya (Sedioetama, 2008). Umur orang tua terutama ibu yang relatif muda, cenderung untuk mendahulukan kepentingan sendiri. Sebagian besar ibu yang masih muda memiliki sedikit sekali pengetahuan tentang gizi dan pengalaman dalam mengasuh anak (Budiyanto, 2002). Dapat diasumsikan bahwa kemampuan pemilihan makanan ibu rumah tangga muda akan berbeda dengan kemampuan pemilihan makanan pada ibu rumah tangga yang telah berumur lebih tua dan pola pembelian makanan cenderung lebih berpengaruh kepada orang tuanya. Umur ibu berpengaruh pada tipe pemilihan konsumsi makanan di rumah dan juga pengeluaran makanannya (Hardinsyah & Martianto, 2007).

2. Pendidikan Ibu

Tingkat pendidikan formal umumnya mencerminkan kemampuan seseorang untuk memahami berbagai aspek pengetahuan termasuk pengetahuan gizi (Hardinsyah & Martianto, 2007). Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam proses tumbuh kembang anak. Ibu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan lebih mudah menerima pesan dan informasi gizi dan kesehatan anak (Gabriel, 2008). Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih mengerti tentang pemilihan pengolahan pangan serta pemberian makan yang sehat dan bergizi bagi keluarga terutama untuk anaknya (Soetjiningsih, 2004).

Madihah (2002), menyatakan bahwa makanan merupakan hasil proses pengambilan keputusan yang dikendalikan oleh ibu. Oleh karena itu, tingkat pendidikan ibu sangat berperan dalam penyusunan pola makan keluarga, mulai dari perencanaan belanja, pemilihan bahan pangan maupun dalam pengolahan dan penghidangan makanan bagi anggota keluarga (Ningsih, 2008). Hasil peneltian Sutrisno (2001) dan Munadhiroh (2009), menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara pendidikan ibu dengan perilaku keluarga sadar gizi.

perhatian kepada kesehatan dan makanan yang bergizi juga bertambah. Menurut Madanijah (2003), terdapat hubungan positif antara pendidikan ibu dengan pengetahuan gizi, kesehatan dan pengasuhan anak. Ibu yang memiliki pendidikan tinggi cenderung mempunyai pendidikan tinggi cenderung mempunyai pengetahuan gizi, kesehatan dan pengasuhan anak baik.

Pendidikan formal dari ibu rumah tangga sering kali mempunyai manfaat yang positif dengan pengembangan pola konsumsi makanan dalam keluarga. Beberapa studi menunjukkan bahwa jika pendidikan dari ibu meningkat maka pengetahuan gizi dan praktek gizi bertambah baik (Joyomartono, 2004). Menurut Gabriel (2008), ibu yang berpendidikan lebih tinggi cenderuang memilih makanan yang lebih baik dalam kualitas dan kuantitas dibandingkan ibu yang berpendidikan rendah.

3 Pekerjaan Ibu

Menurut Sediaoetama (2008), pekerjaan adalah mata pencaharian, apa yang dijadikan pokok kehidupan, sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah. Lamanya seseorang bekerja sehari-hari pada umumnya 6-8 jam (sisa 16-18 jam) dipergunakan untuk kehidupan dalam keluarga, masyarakat, istirahat, tidur dan lain-lain.

hingga dewasa (Soetjiningsih, 2004). Menurut Gabriel (2008), seorang ibu yang tidak bekerja di luar rumah akan memiliki lebih banyak waktu dalam mengasuh serta merawat anak. Hasil penelitian Misbakhudin (2007), di Kota Bandung menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara aktifitas ibu dengan perilaku keluarga sadar gizi.

Salah satu penyebab terjadinya gizi kurang adalah karena status pekerjaan ibu sehingga ibu yang bekerja di luar rumah cenderung menelantarkan pola makan keluarganya sehingga mengakibatkan menurunnya keadaan gizi keluarga yang hal ini akan berakibat pada keadaan status gizi anggota keluarga terutama anak-anaknya (Apriadji, 1996). Ibu yang bekerja tidak dapat memberikan perhatian kepada anak balitanya apalagi mengurusnya sehingga ibu yang bekerja waktu untuk merawat anak menjadi berkurang (Sediaoetama, 2008).

Menurut Hardinsyah dan Martianto (2007), peranan wanita dalam usaha perbaikan gizi keluarga terutama untuk meningkatkan status gizi bayi dan anak sangatlah penting karena wanita berperan sebagai pengasuh anak dan pengatur konsumsi pangan anggota keluarga. Keterlibatan ibu dalam kegiatan ekonomi/bekerja dibatasi oleh waktu mereka untuk pengelolaan pangan buat keluarga.

Saat wanita dari keluarga menengah ke bawah lebih mengalokasikan untuk kegiatan bekerja di luar rumah, biasanya mereka akan mengurangi waktu untuk mengelola makanan di rumah tangga dengan cara mengurangi frekuensi memasak dan mengurangi jenis makanan yang dimasak yang pada akhirnya akan mengurangi kualitas gizi pada menu makanan anggota keluarga tersebut (Hardinsyah & Martianto, 2007).

4. Pendapatan Keluarga

Menurut Berg (1986), pendapatan dianggap sebagai salah satu determinan utama dalam diet dan status gizi. Ada kecenderungan yang relevan terhadap hubungan pendapatan dan kecukupan gizi keluarga. Hukum Perisse mengatakan jika terjadi peningkatan pendapatan, maka makanan yang dibeli akan lebih bervariasi (Parsiki, 2003). Selain itu menurut hukum ekonomi (hukum Engel) yang disebutkan bahwa mereka yang berpendapatan sangat rendah akan selalu membeli lebih banyak makanan sumber karbohidrat, tetapi jika pendapatannya naik maka makanan sumber karbohidrat yang dibeli akan menurun diganti dengan makanan sumber hewani dan produk sayuran (Soekirman, 2000).

Menurut Madihah (2002) pada umumnya bila pendapatan keluarga meningkat maka kecukupan gizi keluarga akan meningkat. Namun, pendapatan tinggi tidak menjamin untuk mendapatkan gizi yang cukup, jadi kemampuan membeli makanan tidak menjamin untuk dapat memilih makanan yang baik. Menurut Suhardjo (2003) pada keluarga yang pendapatannya rendah, tentu rendah pula jumlah uang yang dibelanjakan untuk makanan itu. Bila pendapatan menjadi semakin baik, maka jumlah uang dipakai untuk membeli makanan dan bahan makanan itu juga meningkat, sampai suatu tingkat tertentu dimana uang tidak banyak berubah.

keluarga akan memengaruhi aktivitas keluarga dalam pemenuhan kebutuhan sehingga akan menentukan kesejahteraan keluarga termasuk dalam perilaku gizi seimbang (Yuliana, 2004).

5. Besar Keluarga

Keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang jumlahnya banyak akan berusaha membagi makanan yang terbatas sehingga makanan yang dikonsumsi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan anggota keluarga secara proporsional (Suhardjo, 2003). Besar keluarga akan memengaruhi kesehatan seseorang atau keluarga dan juga memengaruhi konsumsi zat gizi dalam suatu keluarga (Sukarni, 1994). Hasil penelitian Sutrisno (2001), menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara besar keluarga dengan perilaku keluarga sadar gizi.

Keluarga dengan banyak anak dan jarak kelahiran antar anak yang dekat akan menimbulkan banyak masalah. Kalau pendapatan keluarga hanya pas-pasan sedangkan anak banyak maka pemerataan dan kecukupan makanan di dalam keluarga kurang bisa dijamin. Keluarga ini bisa disebut keluarga rawan, karena kebutuhan gizinya hampir tidak pernah terpenuhi (Apriadji, 1996). Hasil penelitian Sutrisno (2001) dan Madihah (2002), menunjukkan hubungan yang signifikan antara besar keluarga dengan keluarga sadar gizi.

anggota yang lebih sedikit. Keluarga yang besar dibarengi dengan distribusi makanan yang tidak merata akan menyebabkan anak dalam keluarga tersebut menderita kurang gizi umumya pada keluarga yang mempunyai besar keluarga 7-8 orang (Suhardjo, 2003).

6. Pengetahuan Gizi Ibu

Secara umum di negara berkembang ibu memainkan peranan penting dalam memilih dan mempersiapkan pangan untuk konsumsi keluarganya sehingga pengetahuan gizi ibu akan memengaruhi jenis pangan dan mutu gizi makanan yang dikonsumsi anggota keluarganya (Hardinsyah, 2007). Menurut Munadhiroh (2009), pengetahuan gizi diartikan sebagai segala apa yang diketahui berkenaan dengan zat makanan. Tingkat pengetahuan menentukan perilaku konsumsi pangan, salah satunya melalui pendidikan gizi sehingga akan memperbaiki kebiasaan konsumsi pangan dirinya dan keluarganya (Suhardjo, 2003).

Pengetahuan yang diperoleh ibu sangat bermanfaat bagi balita apabila ibu tersebut berhasil mengaplikasikan pengetahuan gizi yang dimiliki (Farida, 2004). Masalah gizi selain merupakan sindroma kemiskinan yang erat kaitannya dengan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga juga menyangkut aspek pengetahuan dan perilaku yang kurang mendukung perilaku hidup sehat. Pengetahuan sangat penting dalam menentukan bertindak atau tidaknya seseorang yang pada akhirnya sangat akan memengaruhi status kesehatan anggota keluarganya (Depkes RI, 2007).

Menurut Apriadji (1996), seseorang yang mempunyai pendidikan rendah belum tentu kurang mampu menyusun makanan yang memenuhi persyaratan gizi dibandingkan dengan orang lain yang berpendidikan lebih tinggi. Karena sekalipun berpendidikan rendah kalau orang tersebut rajin mendengarkan informasi tentang gizi bukan mustahil pengetahuan gizinya akan lebih baik. Tindakan yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari pengetahuan (Notoatmodjo, 2007).

7. Sikap Ibu

memadai karena tidak ada dampak buruk yang mereka rasakan. Selain itu, sebagian keluarga juga mengetahui bahwa ada jenis makanan yang lebih berkualitas, namun mereka tidak ada kemauan dan keterampilan menyiapkannya.

Menurut Kwick (1974), sikap adalah kecenderungan untuk mengadakan tindakan suatu objek, dengan suatu cara yang menyatakan adanya tanda-tanda untuk menyenangi atau tidak menyenangi objek tersebut. Sikap belum merupakan suatu perbuatan, tetapi dari sikap dapat diramalkan perbutannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pranadji (1988) bahwa sikap akan sangat berguna bagi seseorang, sebab sikap akan mengarahkan perilaku secara langsung.

2.2.2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah membantu individu untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki antara lain dengan transfer daya dari lingkunganya (Prijono & Pranaka, 1996).

Menurut Notoatmodjo (2003), pemberdayaan merupakan proses pemberian informasi secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan sasaran, serta proses membantu sasaran, agar sasaran tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek knowledge), dari tahu menjadi mau (aspek attitude), dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek

practice)

a. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumberdaya yang di miliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (afektif, kognitif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan-keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut (Ambar, 2004).

banyaknya jumlah anggota masyarakat yang mau memanfaatkan pelayanan kesehatan seperti, Puskesmas, Pustu, Polindes, mau hadir ketika ada kegiatan penyuluhan kesehatan, dan mau menjadi kader kesehatan (Depkes RI, 2007).

Pemberdayaan keluarga sadar gizi maksudnya adalah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan keluarga agar terwujud keluarga yang sadar gizi. Upaya meningkatkan kemampuan keluarga itu dilakukan dengan penyuluhan, demo, diskusi, dan pelatihan. Melalui pemberdayaan Kadarzi, maka proses pemberian informasi Kadarzi secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan sasaran di berbagai tatanan, serta proses membantu sasaran, agar sasaran tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar gizi, dari tahu menjadi mau dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku sadar gizi. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah individu, keluarga dan kelompok masyarakat (Depkes RI, 2007).

Tujuan pemberdayaan keluarga sadar gizi (Kadarzi) adalah: a) Menimbang balita ke posyandu secara berkala; b) Mampu mengenali tanda-tanda sederhana keadaan kelainan gizi (gizi kurang dan gizi lebih); c) Mampu menerapkan susunan hidangan yang baik dan benar, sesuai dengan Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS); d) Mampu mencegah dan mengatasi kejadian, atau mencari rujukan, manakala terjadi kelainan gizi di dalam keluarga; dan e) Menghasilkan makanan melalui pekarangan.

c. Tahap-Tahap Pemberdayaan

untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status, mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli

sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan

keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

Tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah

inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mehantarkan pada kemandirian (Ambar, 2004).

c. Sasaran Pemberdayaan

masalah, maka orang tersebut tidak akan bersedia menerima informasi apapun lebih lanjut. Manakala ia telah menyadari masalah yang dihadapinya, maka kepadanya harus diberikan informasi umum lebih lanjut tentang masalah yang bersangkutan (Depkes RI, 2007).

Bilamana sasaran sudah akan berpindah dari mau ke mampu melaksanakan, boleh jadi akan terkendala oleh dimensi ekonomi. Dalam hal ini kepada yang bersangkutan dapat diberikan bantuan langsung, tetapi yang seringkali dipraktekkan adalah dengan mengajaknya ke dalam proses pengorganisasian masyarakat atau pembangunan masyarakat. Pemberdayaan akan lebih berhasil jika dilaksanakan kemitraan. Pada saat ini banyak dijumpai Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kesehatan atau peduli terhadap kesehatan. LSM ini harus digalang kerjasamanya, baik diantara mereka maupun anatara mereka dengan pemerintah, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat berdayaguna dan berhasilguna. Selain dengan pihak LMS, tokoh masyarakat dalam hal ini kepala desa juga dapat memberikan dukungan dalam pelaksanaan promosi Kadarzi. Peran kepala desa adalah sebagai motivator atau penyuluh kesehatan yang membantu para petugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya hidup sehat dan memotivasi mereka untuk melakukan perilaku Kadarzi.

memengaruhi pencapaian program Kadarzi. Sarjunani (2009), juga menyebutkan bawah salah satu upaya untuk memperbaiki status gizi masyarakat yaitu melalui program Kadarzi dengan cara pemberdayaan gizi masyarakat. Rumniati (2005), menyimpulkan bahwa adanya masyarakat yang belum mengerti tentang Kadarzi sehingga masih diperlukan pemberdayaan dari kader dan tenaga kesehatan. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dapat memotivasi keluarga untuk memperaktekkan indikator-indikator Kadarzi.

2.3. Dampak dari Praktek Keluarga Sadar Gizi

Penelitian yang dilakukan oleh Zahraini (2009), di Provinsi di Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan bahwa perilaku Kadarzi mempunyai hubungan yang signifikan dengan status gizi balita pada indeks BB/U dan TB/U (p<0.05) dan balita dari rumah tangga dengan kadarzi baik cenderung 1,13 kali menjadi gizi baik dan 1,16 kali untuk memiliki tinggi badan normal.

Hasil penelitian Hariyadi (2010), menunjukkan pada indeks BB/U ada hubungan yang signifikan (p<0,05) dan tidak ada hubungan yang signifikan (p>0,05) antara konsumsi vitamin A dengan status gizi balita pada indeks BB/TB dan TB/U, meskipun secara proporsi konsumsi vitamin A balita ≥ 85% AKG cenderung lebih tinggi pada status gizi normal/gemuk (BB/TB), normal/lebih (BB/U) dan normal (TB/U).

Anak balita merupakan anggota keluarga yang memerlukan perhatian khusus dari orang tua, karena pada usia ini seorang anak masih tergantung secara fisik maupun emosional kepada orang tua. Anak balita belum mandiri dalam memenuhi kebutuhan makannya. Oleh karena itu asupan makanan anak balita hampir sepenuhnya tergantung pada orang dewasa yang mengasuhnya artinya pertumbuhan anak balita sangat dipengaruhi oleh kualitas makannya, sementara kualitas makannya sangat tergantung pada pola asuh makan anak yang diterapkan keluarga (Khomsan 2009).

2.4. Landasan Teori

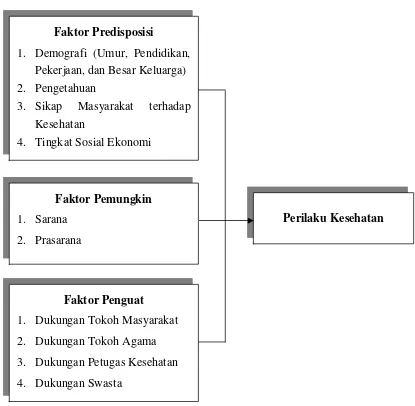

Menurut Green (1980), menjelaskan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu:

a. Faktor Predisposisi

b. Faktor Pemungkin (enabling factors)

Faktor-faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat

c. Faktor Penguat

Faktor-faktor ini meliputi faktor dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, dukungan para petugas termasuk petugas kesehatan, termasuk juga disini undang-undang, peraturan-peraturan baik dari pusat maupun pemerintah daerah yang terkait dengan kesehatan.

Gambar 2.1. Teori Perubahan Perilaku

Sumber : Green, LW (1980) dan Payne (1997)

Faktor Predisposisi

1. Demografi (Umur, Pendidikan, Pekerjaan, dan Besar Keluarga) 2. Pengetahuan

3. Sikap Masyarakat terhadap Kesehatan

4. Tingkat Sosial Ekonomi

Perilaku Kesehatan Faktor Pemungkin

1. Sarana 2. Prasarana

Faktor Penguat

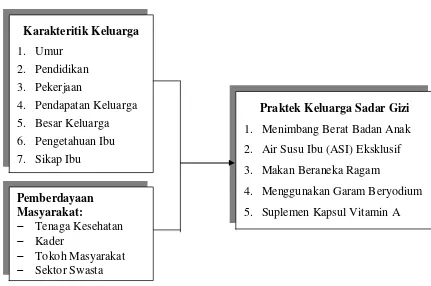

2.5. Kerangka Konsep

Berdasarkan latar belakang masalah, maka kerangka konsep penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2. Kerangka Konsep Penelitian

Keterangan :