LAPORAN PRAKTIKUM GEOGRAFI TANAH

MENENTUKAN TINGKAT PERKEMBANGAN TANAH DENGAN INDEKS WARNA HURST

DOSEN PENGAMPU : ARIF ASHARI, M. Sc

DISUSUN OLEH :

NAMA : AISYAH NURUL LATHIFAH

NIM : 15405241014

KELAS/KELOMPOK : A/01

ASISTEN PRAKTIKUM : DEWI RAHMAWATI

JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2016

Menentukan Tingkat Perkembangan Tanah Dengan Indeks Warna Hurst. II. TUJUAN

1. Menentukan Tingkat Perkembangan Tanah Dengan Indeks Warna Hurst.. III. DASAR TEORI

Warna tanah dalam Sugiharyanto, dkk (2009:53) ditentukan dengan membandingkan warna tanah tersebut dengan warna standar pada buku Munsell Soil Color Chart. Diagram warna baku ini disusun tiga variabel, yaitu: (1) hue, (2) value, dan (3) chroma. Hue adalah warna spektrum yang dominan sesuai dengan panjang gelombangnya. Value menunjukkan gelap terangnya warna, sesuai dengan banyaknya sinar yang dipantulkan. Chroma menunjukkan kemurnian atau kekuatan dari warna spektrum. Chroma didefinisikan juga sebagai gradasi kemurnian dari warna atau derajat pembeda adanya perubahan warna dari kelabu atau putih netral (0) ke warna lainnya (19).

Hue dalam Sugiharyanto, dkk (2009:53) dibedakan menjadi 10 warna, yaitu: (1) Y (yellow = kuning), (2) YR (yellow-red), (3) R (red = merah), (4) RP (red-purple), (5) P (purple = ungu), (6) PB (purple-brown), (7) B (brown = coklat), (8) BG (grown-gray), (9) G (gray = kelabu), dan (10) GY (gray-yellow). Selanjutnya setiap warna ini dibagi menjadi kisaran hue sebagai berikut: (1) hue = 0 – 2,5; (2) hue = 2,5 –5,0; (3) hue = 5,0 – 7,5; (4) hue = 7,5 – 10. Nilai hue ini dalam buku hanya ditulis: 2,5 ; 5,0 ; 7,5 ; dan 10.

Berdasarkan buku Munsell Soil Color Chart dalam Sugiharyanto, dkk (2009:54) nilai Hue dibedakan menjadi: (1) 5 R; (2) 7,5 R; (3) 10 R; (4) 2,5 YR; (5) 5 YR; (6) 7,5 YR; (7) 10 YR; (8) 2,5 Y; dan (9) 5 Y, yaitu mulai dari spektrum dominan paling merah (5 R) sampai spektrum dominan paling kuning (5 Y), selain itu juga sering ditambah untuk warna-warna tanah tereduksi (gley) yaitu: (10) 5 G; (11) 5 GY; (12) 5 BG; dan (13) N (netral).

terbentang secara vertikal dari bawah ke atas dengan urutan nilai 2; 3; 4; 5; 6; 7; dan 8. Angka 2 paling gelap dan angka 8 paling terang.

Chroma dalam Sugiharyanto, dkk (2009:54) juga dibagi dari 0 sampai 8, dimana makin tinggi chroma menunjukkan kemurnian spektrum atau kekuatan warna spektrum makin meningkat. Nilai chroma pada lembar buku Munsell Soil Color Chart dengan rentang horizontal dari kiri ke kanan dengan urutan nilai chroma: 1; 2; 3; 4; 6; 8. Angka 1 warna tidak murni dan angka 8 warna spektrum paling murni.

Proses perkembangan tanah adalah berkembangnya fase pembentukan tanah setelah masa pelapukan batuan dan atau dekomposisi bahan organik. Berdasarkan pada kondisi tanah tersebut maka proses perkembangannya dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu proses perkembangan tanah asasi dan proses perkembangan tanah khas (Sugiharyanto, dkk, 2009:30). Tingkat perkembangan tanah dapat ditentukan berdasarkan indeks warna Buntley-Westin,Hurts, dan Harden serta indeks profil. Indeks warna Buntley-Westin mengkonversi nilai hue dengan angka (10YR = 1, 7,5YR=2, 5YR=3, 2,5YR=4). Kemudian angka konversi hue tersebut dikalikan dengan chromanya. Dari hasil perolehan nilai kemudian dibuat skor untuk dijumlah dan dikelompokan ke dalam tingkat perkembangan tanah dengan 3 tingkat. Berdasarkan indeks warna Buntley-Westin maka diketahui tingkat perkembangan tanahnya bahwa semakin besar nilai indeks warna Buntley-Westin profil tanah semakin berkembang (Sartohadi, dkk, 2004:17-19).

Karena proses perkembangan tanah yang terus berjalan, maka bahan induk tanah berubah berturut-turut menjadi tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Menurut Hardjowigeno (1993) dalam Anonim (2011), ciri dari tingkat perkembangan tanah adalah sebagai berikut :

struktur tanah karena pengaruh dari bahan organik tersebut (sebagai perekat). Hasilnya adalah pembentukan horison A dan horison C.

b. Tanah dewasa (perkembangan sedang). Dimana pada proses lebih lanjut terbentuk horison B akibat penimbunan liat (iluviasi) dari lapisan atas ke lapisan bawah, atau terbentuknya struktur pada lapisan bawah, atau perubahan warna (Bw) yang menjadi lebih cerah dari pada horison C di bawahnya. Pada tingkat ini tanah mempunyai kemampuan berproduksi tinggi karena unsur hara dalam tanah cukup tersedia sebagai hasil dari pelapukan mineral, sedangkan pencucian hara lebih lanjut.

c. Tanah tua (perkembangan lanjut), dengan meningkatnya unsur hara maka proses pembentukan profil tanah berjalan lebih lanjut sehingga terjadi perubahan yang nyata pada horison A dan horison B. Tanah menjadi sangat masam, sangat lapuk, dan kandungan bahan organik lebih rendah daripada tanah dewasa.

Taksonomi tanah menurut Marpaung (2008) dalam Anonim (2011) adalah cabang dari klasifikasi tanah. Dalam taksonomi tanah 2010 disajikan secara lengkap tentang prosedur pengelompokan tanah mulai dari kategori tinggi sampai kategori rendah. Prosedur taksonomi tanah adalah mengikuti :

1. Deskripsi profil tanah.

2. Penentuan horison penciri (epipedon dan horizon bawah penciri). 3. Penentuan sifat-sifat lain.

4. Pemakaian kunci taksonomi dengan urutan : ordo (ada 12 ordo), sub ordo, kelompok besar (great group), anak kelompok (sub group), keluarga (family) dan seri.

glosik, gipsik, kalsik, kandik, kambik, natrik, orstein, oksik, petrokalsik, petrogipsik, placik, salik, sombrik dan spodik. Berdasarkan Keys to Soil Taxonomy 2010, ordo tanah terdiri atas 12 ordo, yaitu :

A. Gelisol

Tanah yang mempunyai permafrost (lapisan tanah beku) dan bahan-bahan gelik yang berada didalam 100 cm dari permukaan tanah.

B. Histosol

Tanah yang tidak mempunyai sifat-sifat tanah andik pada 60% atau lebih ketebalan diantara permukaan tanah dan kedalaman 60 cm.

C. Spodosol

Tanah lain yang memiliki horison spodik, albik pada 50% atau lebih dari setiap pedon, dan regim suhu cryik.

D. Andisol

Ordo tanah yang mempunyai sifat-sifat andik pada 60% atau lebih dari ketebalannya.

E. Oksisol

Tanah lain yang memiliki horison oksik (tanpa horison kandik) yang mempunyai batas atas didalam 150 cm dari permukaan tanah mineral dan kandungan liat sebesar 40% atau lebih dalam fraksi tanah.

F. Vertisol

Tanah yang memiliki satu lapisan setebal 35 cm atau lebih, dengan batas atas didalam 100 cm dari permukaan tanah mineral, yang memiliki bidang kilir atau ped berbentuk baji dan rata-rata kandungan liat dalam fraksi tanah halus sebesar 30% atau lebih.

G. Aridisol

Tanah yang mempunyai regim kelembaban tanah aridik dan epipedon okrik dan antropik atau horison salik dan jenuh air pada satu lapisan atau lebih di dalam 100 cm dari permukaan tanah selama satu bulan atau lebih.

H. Ultisol

Tanah lain yang memiliki horison argilik atau kandik, tetapi tanpa fragipan dan kejenuhan basa sebesar kurang dari 35% pada kedalaman 180 cm. I. Mollisol

Tanah lain yang memiliki epipedon mollik dan kejenuhan basa sebesar 50% atau lebih pada keseluruhan horison.

Tanah yang tidak memiliki epipedon plagen dan memiliki horison argilik, kandik, natrik atau fragipan yang mempunyai lapisan liat tipis setebal 1 mm atau lebih di beberapa bagian.

IV. ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain :

a. Data Munsell Soil Color Chart yang telah diketahui ketebalan horison dan konversinya untuk dihitung kelas intervalnya

b. Alat tulis untuk mencatat

V. LANGKAH KERJA

Dalam praktikum pada kesempatan kali ini, langkah kerja yang digunakan adalah antara lain sebagai berikut :

a. Mengkonversikan nilai hue ke dalam nilai konversi hue untuk tiap horison : 5 R = 5

b. Menentukan nilai perbandingan antara value dan chroma.

c. Mengalikan nilai konversi dengan nilai perbandingan value chroma untuk semua horison.

d. Memasukkan ke dalam rumus Hurst untuk menentukan indeks warna Hurst :

Hurst=(Y A x Tebal horison A)+(Y B x Tebal horison B) (Tebal horison A+Tebal horison B)

e. Menentukan kelas interval untuk mengetahui tngkat perkembangan tanah. Kelas Interval=Skor tertinggi−Skorterendah

Jumlah kelas(3)

VI. HASIL PRAKTIKUM

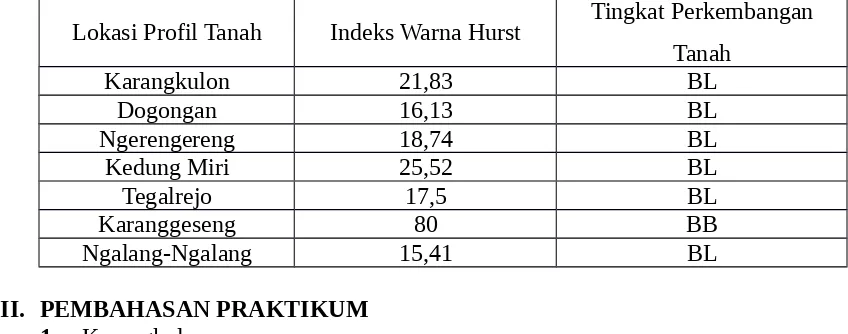

Tabel 2.1 Data sampel tingkat perkembangan tanah dengan indeks warna Hurst.

Karangkulon 10

Tabel 2.2 Hasil perhitungan konversi dan indeks warna Hurst.

Kelas Interval=Skor tertinggi−Skorterendah

3 Kelas Interval=80−15,41

3 Kelas Interval=21,53

Tabel 2.3 Pembagian perkembangan tanah Perbukitan Baturagung.

Tingkat Perkembangan Tanah

Indeks Warna Bw Berkembang lanjut 15,41 – 36,94 Sedang berkembang 36,95 – 58,47

Belum berkembang 58,48 – 80

Tabel 2.4 Pembagian tingkat perkembangan tanah menggunakan indeks warna Hurst.

Lokasi Profil Tanah Indeks Warna Hurst Tingkat Perkembangan Tanah

Karangkulon 21,83 BL

Dogongan 16,13 BL

Ngerengereng 18,74 BL

Kedung Miri 25,52 BL

Tegalrejo 17,5 BL

Karanggeseng 80 BB

Ngalang-Ngalang 15,41 BL

VII. PEMBAHASAN PRAKTIKUM 1. Karangkulon

0 cm

25 cm

136 cm Horison A

10 YR3/2 Horison B

Horison A :

Konversi 10 = 20 3/2 = 1,5

= 20 x 1,5 = 30

Horison B

Konversi 10 = 20 4/4 = 1

= 20 x 1 = 20 Bw=(YA x Tebal horison A)+(YB x Tebal horison B)

(Tebal horison A+Tebal horison B)

Bw=(30x25)+(20x111) (136)

Bw=21,83

Tanah pada Karang Kulon memiliki indeks tanah yang berkembang lanjut dengan indeks warna Hurst 21,83. Pada dasar teori di atas mengatakan bahwa tanah mengalami peningkatan unsur hara sehingga proses pembentukan profil tanah berjalan lebih lanjut sehingga terjadi perubahan yang nyata pada horison A dan horison B. Tanah menjadi sangat masam, sangat lapuk, dan kandungan bahan organik lebih rendah daripada tanah dewasa.

Tanah di Karang Kulon memiliki horison A dan B. Hal ini sesuai dengan proses pembentukan horizon A permukaan tanahnya memiliki mineral yang berwarna gelap, berstruktur gembur, bertekstur sedang hingga kasar, konsistensinya lepas hingga agak teguh, dan memiliki banyak perakaran. Sedangkan horizon B adalah sub horizon tanah yang terbentuk dari adanya pencucian (elluviasi) koloid liat dan atau koloid organik pada horizon A sehingga terbentuk horizon Albik, kemudian ditimbun pada horizon yang ada dibawahnya (illuviasi) atau horizon B. Dengan demikian Horizon B ialah horizon tanah di bawah permukaan, bertekstur gumpal atau prismatik atau tiang berwarna lebih kelam dari horizon lainnya, dan berkonsistensi teguh hingga sangat teguh.

batuan, debu, dan sebagainya dapat mempengaruhi keadaan tanah tersebut. Dalam kurun waktu yang lama, tanah akan mengalami perkembangan horison. Pada horison A terjadi pelindian yang berpengaruh terhadap horison di bawahnya. Di samping bahan induk dan waktu, iklim juga berpengaruh pada pelapukan batuan itu sendiri karena suhu di pegunungan sangat kompleks pada pagi atau siang dan malam hari.

Fluventic hapludolls merupakan ordo tanah ustolls yang termasuk jenis tanah mollisol. Tanah ini memiliki epipedon mollik dan kejenuhan basa sebesar 50% atau lebih pada keseluruhan horison. Tanah ini memiliki hue 10, value 3 dan 4, serta chroma 2 dan 4. Berdasarkan dasar teori di atas, YR menunjukan bahwa tanah tersebut berwarna yellow-red, makin tinggi value menunjukkan warna makin terang (makin banyak sinar yang dipantulkan), dan dimana makin tinggi chroma menunjukkan kemurnian spektrum atau kekuatan warna spektrum makin meningkat. Tanah ini memiliki warna yang memiliki tingkat kecerahannya rendah sampai sedang, yaitu 3 dan 4 dari 0 sampai dengan 8 sehingga dapat dikatakan bahwa tanah ini memiliki kandungan bahan organik yang cukup baik.

Pada horison A berwarna grayish very dark brown. Dari warna keabu-abuan dapat dipengaruhi oleh abu Gunung Merapi dan cokelat gelap pada tanah tersebut dapat disebabkan oleh adanya oksidbesi dan sedikit kandungan hara pada tanah. Sedangkan pada horison B, yellowish dark brown. Tanah ini mengandung besi (Fe) akibat pelindian dari horison A.

2. Dogongan 0 cm

25 cm

120 cm

Horison A :

Konversi 10 = 20 2/3 = 0,07

= 20 x 0,07 = 1,4

Horison B

Konversi 10 = 20 3/3 = 1

= 20 x 1 = 20 Bw=(YA x Tebal horison A)+(YB x Tebal horison B)

(Tebal horison A+Tebal horison B)

Bw=(1,4x25)+(20x95) (120)

Bw=16,13

Tanah pada Dogongan memiliki indeks tanah yang berkembang lanjut dengan indeks warna Hurst 16,13. Pada dasar teori di atas mengatakan bahwa tanah mengalami peningkatan unsur hara sehingga proses pembentukan profil tanah berjalan lebih lanjut sehingga terjadi perubahan yang nyata pada horison A dan horison B. Tanah menjadi sangat masam, sangat lapuk, dan kandungan bahan organik lebih rendah daripada tanah dewasa.

Vertic Hapludolls merupakan ordo tanah ustolls yang termasuk jenis tanah mollisol. Tanah ini memiliki epipedon mollik dan kejenuhan basa sebesar 50% atau lebih pada keseluruhan horison. Tanah ini memiliki hue 10, value 2 dan 3, serta chroma 3. Berdasarkan dasar teori di atas, YR menunjukan bahwa tanah tersebut berwarna yellow-red, makin tinggi value menunjukkan warna makin terang (makin banyak sinar yang dipantulkan), dan dimana makin tinggi chroma menunjukkan kemurnian spektrum atau kekuatan warna spektrum makin meningkat. Tanah ini memiliki warna yang memiliki tingkat kecerahannya rendah, yaitu 2 dan 3 dari 0 sampai dengan 8 sehingga dapat dikatakan bahwa tanah ini memiliki kandungan bahan organik yang baik. Namun tanah ini dapat dikatakan tidak subur karena bahan induk berasal dari aluvium. Sebagian besar tanah aluvium merupakan tanah tidak subur akibat kadar air yang berlebihan. Selain itu tanah di sekitar sungai mengalami erosi tebing sungai dan pengendapan pada meander sungai sehingga unsur hara dan bahan organiknya berkurang. Tanah pada horison A berwarna dark brown atau cokelat gelap. Tanah ini memiliki kandungan bahan organik yang tinggi atau memiliki kandungan asam humus terbentuk dari pelapukan daun dan batang pohon. Tanah ini tidak stabil apabila terjadi perubahan suhu, kelembaban, dan aerasi. Sedangkan horison B berwarna brown. Tanah ini cukup mengandung oksidbesi atau bisa juga mengandung mikroba karena karbon sisa makanan mikroba mampu menyerap sebagian warna yang ada dalam spektrum sinar matahari yang telah menumpuk dan akan mencemari permukaan tanah.

3. Ngerengereng 0 cm

17 cm

120 cm Horison A

7,5 YR3/2 Horison B

Horison A :

Konversi 7,5 = 17,5 3/2 = 1,5

= 17,5 x 1,5 = 26,25

Horison B

Konversi 7,5 = 17,5 4/4 = 1

= 17,5 x 1 = 17,5 Bw=(YA x Tebal horison A)+(YB x Tebal horison B)

(Tebal horison A+Tebal horison B)

Bw=(446,25x17)+(17,5x103) (120)

Bw=18,74

Tanah pada Ngerengereng memiliki indeks tanah yang berkembang lanjut dengan indeks warna Hurst 18,74. Pada dasar teori di atas mengatakan bahwa tanah mengalami peningkatan unsur hara sehingga proses pembentukan profil tanah berjalan lebih lanjut sehingga terjadi perubahan yang nyata pada horison A dan horison B. Tanah menjadi sangat masam, sangat lapuk, dan kandungan bahan organik lebih rendah daripada tanah dewasa.

dan dimana makin tinggi chroma menunjukkan kemurnian spektrum atau kekuatan warna spektrum makin meningkat.

Tanah pada horison A berwarna dark brown atau cokelat gelap. Tanah ini memiliki kandungan bahan organik yang tinggi atau memiliki kandungan asam humus terbentuk dari pelapukan daun dan batang pohon. Tanah ini tidak stabil apabila terjadi perubahan suhu, kelembaban, dan aerasi. Horison B pada sampel ini berwarna yellowish dark brown. Warna ini memungkinan bahwa tanah tersebut diambil dari tempat yang memiliki drainase baik, yaitu tanah yang tidak pernah terendam air Fe terdapat dalam keadaan oksidasi (Fe3+) yaitu Fe2O3 (limonit) sehingga warna menjadi kuning kecokelatan. Tanah berwarna kuning biasanya berada pada daerah yang lembab. Tanah ini memiliki warna yang memiliki tingkat kecerahannya rendah sampai sedang, yaitu 3 dan 4 dari 0 sampai dengan 8 sehingga dapat dikatakan bahwa tanah ini memiliki kandungan bahan organik yang cukup baik. Namun tanah ini dapat dikatakan tidak subur karena bahan induk berasal dari aluvium. Sebagian besar tanah aluvium merupakan tanah tidak subur akibat kadar air yang berlebihan dan tanah di sekitar sungai mengalami erosi tebing sungai serta pengendapan pada meander sungai sehingga unsur hara atau bahan organiknya sedikit apalagi Sungai Oyo lebih lebar dan lebih panjang dibandingkan Sungai Opak walaupun Sungai Opak lebih kecil dan arusnya lebih deras secara otomatis kadar air di sungai Oyo lebih tinggi dibanding kadar air pada Sungai Opak. Hal ini dapat menunjukan pengendapan tanah dan erosi di tanah aluvium Sungai Oyo lebih sedikit dibandingkan Sungai Opak.

4. Kedung Miri 0 cm

15 cm

180 cm Horison A

7,5 YR3/2 Horison B

Horison A :

Konversi 7,5 = 17,5 4/4 = 1

= 17,5 x 1 = 17,5

Horison B

Konversi 7,5 = 17,5 3/2 = 1,5

= 17,5 x 1,5 = 26,25 Bw=(YA x Tebal horison A)+(YB x Tebal horison B)

(Tebal horison A+Tebal horison B)

Bw=(17,5x15)+(26,25x165) (180)

Bw=25,5

Tanah pada Kedung Miri memiliki indeks tanah yang berkembang lanjut dengan indeks warna Hurst 25,52. Pada dasar teori di atas mengatakan bahwa tanah mengalami peningkatan unsur hara sehingga proses pembentukan profil tanah berjalan lebih lanjut sehingga terjadi perubahan yang nyata pada horison A dan horison B. Tanah menjadi sangat masam, sangat lapuk, dan kandungan bahan organik lebih rendah daripada tanah dewasa.

Tanah di Kedung Miri memiliki horison A dan B. Hal ini sesuai dengan proses pembentukan horizon A permukaan tanahnya memiliki mineral yang berwarna gelap, berstruktur gembur, bertekstur sedang hingga kasar, konsistensinya lepas hingga agak teguh, dan memiliki banyak perakaran. Sedangkan horizon B adalah sub horizon tanah yang terbentuk dari adanya pencucian (elluviasi) koloid liat dan atau koloid organik pada horizon A sehingga terbentuk horizon Albik, kemudian ditimbun pada horizon yang ada dibawahnya (illuviasi) atau horizon B. Dengan demikian Horizon B ialah horizon tanah di bawah permukaan, bertekstur gumpal atau prismatik atau tiang berwarna lebih kelam dari horizon lainnya, dan berkonsistensi teguh hingga sangat teguh.

sifat penciri horison kambik, epipedon plagen, umbrik, mollik serta regim suhu cryik atau gelic dan tidak terdapat bahan sulfidik didalam 50 cm dari permukaan tanah mineral. P

Pada tanah horison A ini, memiliki warna brown. Warna cokelat disebabkan oleh adanya mikroba karena karbon sisa makanan mikroba mampu menyerap sebagian warna yang ada dalam spektrum sinar matahari yang telah menumpuk dan akan mencemari permukaan tanah. Sedangkan horison B berwarna dark brown. Hal ini menunjukan bahwa tanah ini memiliki kandungan bahan organik yang tinggi atau memiliki kandungan asam humus terbentuk dari pelapukan daun dan batang pohon. Tanah ini tidak stabil apabila terjadi perubahan suhu, kelembaban, dan aerasi.

Tanah ini memiliki hue 10, value 3, serta chroma 2 dan 4. Berdasarkan dasar teori di atas, YR menunjukan bahwa tanah tersebut berwarna yellow-red, makin tinggi value menunjukkan warna makin terang (makin banyak sinar yang dipantulkan), dan dimana makin tinggi chroma menunjukkan kemurnian spektrum atau kekuatan warna spektrum makin meningkat. Tanah ini memiliki warna yang memiliki tingkat kecerahannya rendah, yaitu 3 dari 0 sampai dengan 8 sehingga dapat dikatakan bahwa tanah ini memiliki kandungan bahan organik yang baik. Namun tanah ini dapat dikatakan tidak subur karena bahan induk berasal dari aluvium. Sebagian besar tanah aluvium merupakan tanah tidak subur akibat kadar air yang berlebihan dan tanah di sekitar sungai mengalami erosi tebing sungai serta pengendapan pada meander sungai sehingga unsur hara atau bahan organiknya sedikit apalagi Sungai Oyo lebih lebar dan lebih panjang dibandingkan Sungai Opak walaupun Sungai Opak lebih kecil dan arusnya lebih deras secara otomatis kadar air di sungai Oyo lebih tinggi dibanding kadar air pada Sungai Opak. Hal ini dapat menunjukan pengendapan tanah dan erosi di tanah aluvium Sungai Oyo lebih sedikit dibandingkan Sungai Opak.

0 cm

20 cm 65 cm

Horison A :

Konversi 7,5 = 17,5 4/4 = 1

= 17,5 x 1 = 17,5

Horison B

Konversi 7,5 = 17,5 4/4 = 1

= 17,5 x 1 = 17,5 Bw=(YA x Tebal horison A)+(YB x Tebal horison B)

(Tebal horison A+Tebal horison B)

Bw=(17,5x20)+(17,5x45) (65)

Bw=17,5

Tanah pada Tegalrejo memiliki indeks tanah yang berkembang lanjut dengan indeks warna Hurst 17,5. Pada dasar teori di atas mengatakan bahwa tanah mengalami peningkatan unsur hara sehingga proses pembentukan profil tanah berjalan lebih lanjut sehingga terjadi perubahan yang nyata pada horison A dan horison B. Tanah menjadi sangat masam, sangat lapuk, dan kandungan bahan organik lebih rendah daripada tanah dewasa.

Tanah di Tegalrejo memiliki horison A dan B. Hal ini sesuai dengan proses pembentukan horizon A permukaan tanahnya memiliki mineral yang berwarna gelap, berstruktur gembur, bertekstur sedang hingga kasar, konsistensinya lepas hingga agak teguh, dan memiliki banyak perakaran. Sedangkan horizon B adalah sub horizon tanah yang terbentuk dari adanya pencucian (elluviasi) koloid liat dan atau koloid organik pada horizon A sehingga terbentuk horizon Albik, kemudian ditimbun pada horizon yang ada dibawahnya (illuviasi) atau horizon B. Dengan demikian Horizon B ialah horizon tanah di bawah permukaan, bertekstur gumpal atau prismatik Horison A

7,5 YR4/4 Horison B

atau tiang berwarna lebih kelam dari horizon lainnya, dan berkonsistensi teguh hingga sangat teguh.

Udic Ustorthents merupakan ordo tanah orthents yang termasuk jenis tanah entisol. Tanah ini memiliki epipedon okrik, histik atau albik tetapi tidak ada horison penciri lain.Tanah ini memiliki hue 10, value 4, dan chroma 4. Berdasarkan dasar teori di atas, YR menunjukan bahwa tanah tersebut berwarna yellow-red, makin tinggi value menunjukkan warna makin terang (makin banyak sinar yang dipantulkan), dan dimana makin tinggi chroma menunjukkan kemurnian spektrum atau kekuatan warna spektrum makin meningkat. Tanah ini memiliki warna yang memiliki tingkat kecerahannya sedang, yaitu 4 dari 0 sampai dengan 8 sehingga dapat dikatakan bahwa tanah ini memiliki kandungan bahan organik yang cukup baik.

Tanah pada horison A dan B memiliki tanah berwarna brown. Warna cokelat muda disebabkan oleh adanya mikroba karena karbon sisa makanan mikroba mampu menyerap sebagian warna yang ada dalam spektrum sinar matahari yang telah menumpuk dan akan mencemari permukaan tanah. Tanah ini dipengaruhi oleh bahan induk breksi vulkanik yang keluar dari aktivitas gunung berapi dan berasal dari pelapukan batuan beku. Sehingga wajar apabila tanah tersebut termasuk tanah yang subur.

6. Karanggeseng 0 cm

17 cm 38 cm

Horison A :

Konversi 10 = 20

Horison B

Konversi 10 = 20 Horison A

10 YR4/1 Horison B

4/1 = 4 = 20 x 4 = 80

4/1 = 4 = 20 x 4 = 80 Bw=(YA x Tebal horison A)+(YB x Tebal horison B)

(Tebal horison A+Tebal horison B)

Bw=(80x17)+(80x21) (38)

Bw=80

Tanah pada Karanggeseng memiliki indeks tanah yang belum berkembang dengan indeks warna Hurst 80. Pada dasar teori di atas, menyatakan bahwa tanah tersebut terjadi melalui proses pembentukan tanah terutama proses pelapukan bahan organik dan bahan mineral. Pencampuran bahan organik dan bahan mineral di permukaan tanah dan pembentukan struktur tanah karena pengaruh dari bahan organik tersebut (sebagai perekat). Hasilnya adalah pembentukan horison A dan horison C.

Tanah di Karanggeseng memiliki dua horison, yaitu A dan B. Hal ini sesuai dengan proses pembentukan horizon A permukaan tanahnya memiliki mineral yang berwarna gelap, berstruktur gembur, bertekstur sedang hingga kasar, konsistensinya lepas hingga agak teguh, dan memiliki banyak perakaran. Sedangkan horizon B adalah sub horizon tanah yang terbentuk dari adanya pencucian (elluviasi) koloid liat dan atau koloid organik pada horizon A sehingga terbentuk horizon Albik, kemudian ditimbun pada horizon yang ada dibawahnya (illuviasi) atau horizon B. Dengan demikian Horizon B ialah horizon tanah di bawah permukaan, bertekstur gumpal atau prismatik atau tiang berwarna lebih kelam dari horizon lainnya, dan berkonsistensi teguh hingga sangat teguh. Berdasarkan topografi yang ada, dataran koluvial mengalami proses deposisi dan erosi sehingga mineral pada tanah menghilang sehingga tanah dikatakan belum berkembang.

chroma 1. Berdasarkan dasar teori di atas, YR menunjukan bahwa tanah tersebut berwarna yellow-red, makin tinggi value menunjukkan warna makin terang (makin banyak sinar yang dipantulkan), dan dimana makin tinggi chroma menunjukkan kemurnian spektrum atau kekuatan warna spektrum makin meningkat. Tanah ini memiliki warna yang memiliki tingkat kecerahannya sedang, yaitu 4 dari 0 sampai dengan 8 sehingga dapat dikatakan bahwa tanah ini memiliki kandungan bahan organik yang cukup baik. Namun kesuburan tanah ini sekali lagi dapat diragukan mengingat tanah di daerah tersebut dipengaruhi oleh bahan induk batuan gamping. Batuan gamping merupakan batuan yang berasal dari laut dan mengandung karang. Batuan ini terbentuk akibat organisme yang mati di laut kemudian mengendap menjadi sebuah batuan. Batuan ini mengandung kalsid (CaCO3) dan dolomit (CO3). Selain itu tanah ini remah dan tidak dapat menyerap air sehingga memungkinkan bahwa tanah tersebut tidak mengandung unsur hara. Di sisi lain, horison tanah A dan B memiliki warna dark gray yang tidak baik bagi tanah. Keabu-abuan merupakan tanda tanah mengalami pengkaratan yang disebabkan pelindian.

7. Ngalang-Ngalang 0 cm

20 cm

115 cm Horison A :

Konversi 7,5 = 17,5 3/2 = 1,5

= 17,5 x 1,5 = 26,25

Horison B

Konversi 7,5 = 17,5 3/4 = 0,75

= 17,5 x 0,75 = 13,125 Bw=(YA x Tebal horison A)+(YB x Tebal horison B)

(Tebal horison A+Tebal horison B)

Bw=(26,25x20)+(13,125x95) (115)

Horison A 7,5 YR3/2 Horison B

Bw=15,41

Tanah pada Ngalang-Ngalang memiliki indeks tanah yang berkembang lanjut dengan indeks warna Hurst 15,41. Pada dasar teori di atas mengatakan bahwa tanah mengalami peningkatan unsur hara sehingga proses pembentukan profil tanah berjalan lebih lanjut sehingga terjadi perubahan yang nyata pada horison A dan horison B. Tanah menjadi sangat masam, sangat lapuk, dan kandungan bahan organik lebih rendah daripada tanah dewasa.

Tanah di Ngalang-ngalang memiliki horison A dan B. Hal ini sesuai dengan proses pembentukan horizon A permukaan tanahnya memiliki mineral yang berwarna gelap, berstruktur gembur, bertekstur sedang hingga kasar, konsistensinya lepas hingga agak teguh, dan memiliki banyak perakaran. Sedangkan horizon B adalah sub horizon tanah yang terbentuk dari adanya pencucian (elluviasi) koloid liat dan atau koloid organik pada horizon A sehingga terbentuk horizon Albik, kemudian ditimbun pada horizon yang ada dibawahnya (illuviasi) atau horizon B. Dengan demikian Horizon B ialah horizon tanah di bawah permukaan, bertekstur gumpal atau prismatik atau tiang berwarna lebih kelam dari horizon lainnya, dan berkonsistensi teguh hingga sangat teguh.

asam humus terbentuk dari pelapukan daun dan batang pohon. Tanah ini tidak stabil apabila terjadi perubahan suhu, kelembaban, dan aerasi.

Tanah ini memiliki hue 10, value 3, serta chroma 2 dan 4. Berdasarkan dasar teori di atas, YR menunjukan bahwa tanah tersebut berwarna yellow-red, makin tinggi value menunjukkan warna makin terang (makin banyak sinar yang dipantulkan), dan dimana makin tinggi chroma menunjukkan kemurnian spektrum atau kekuatan warna spektrum makin meningkat. Tanah ini memiliki warna yang memiliki tingkat kecerahannya rendah, yaitu 3 dari 0 sampai dengan 8 sehingga dapat dikatakan bahwa tanah ini memiliki kandungan bahan organik yang baik. Tetapi tanah ini berasal dari kolovium. Pada dasarnya kolovium mengalami pengendapan dan erosi yang berbeda tempat sehingga jika mengalami penghancuran, tanah dapat dikatakan tidak subur.

VIII. KESIMPULAN

1. Indeks tanah pada Karangkulon, Dogongan, Ngerengereng, Kedung Miri, Tegalrejo, dan Ngalang-Ngalang memiliki indeks tanah yang berkembang lanjut sedangkan Karanggeseng memiliki indeks tanah belum berkembang. 2. Masing-masing sampel yang ada rata-rata memiliki warna yang gelap

sampai sedang.

3. Beberapa sampel mengandung organik yang cukup baik jika dilihat dari value atau tingkat kecerahannya. Namun jika didukung oleh bahan induknya, hanya ada beberapa sampel yang tergolong memiliki tingkat kesuburan yang tinggi.

4. Sebagian besar horison mengalami pelindian sehingga terdapat gradasi warna pada horison-horisson dalam kurun waktu tertentu.

6. Sampel tanah di atas perkembangannya sebagian besar dipengaruhi iklim, bahan induk, dan kandungan organik.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2011. Taksonomi Tanah 2010. Universitas Sumatera Utara. Diakses pada tanggal 14 April 2016 di www.repository.usu.ac.id

Anonim. 2011. Tingkat Perkembangan Tanah. Universitas Sumatera Utara. Diakses pada tanggal 10 April 2016 di www.repository.usu.ac.id

Darmawijaya, Isa. 1992. Klasifikasi Tanah. Yogyakarta: UGM PRESS.

Sartohadi, Junun, dkk. 2004. Korelasi Spasial antara Tingkat Perkembangan Tanah dengan Tingkat Kerawanan Gerakan Massa di DAS Kayangan Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Forum Geografi vol. 18 no.1.