BAB 2

PENGELOLAAN KASUS

2.1 Konsep Dasar Asuhan Keperawatan dengan Masalah Kebutuhan Dasar Gangguan Rasa Nyaman; Nyeri

2.1.1 Definisi Nyeri

Nyeri merupakan sensasi yang rumit, unik, universal, dan bersifat individual. Dikatakan bersifat individual karena respon individu terhadap sensasi nyeri beragam dan tidak bisa disamakan satu dengan lainnya. Hal tersebut menjadi dasar bagi perawat dalam mengatasi nyeri pada klien (Asmadi, 2008).

Menurut Mahon (1994) dalam Potter dan Perry (2005), nyeri merupakan suatu kondisi yang lebih dari sekedar sensasi tunggal yang disebabkan oleh stimulus tertentu. Nyeri bersifat subyektif dan sangat bersifat individual. Stimulus nyeri dapat berupa stimulus yang bersifat fisik dan mental, sedangkan kerusakan dapat terjadi pada jaringan aktual dan pada fungsi ego seseorang individu (Potter dan Perry, 2005).

Nyeri merupakan kondisi perasaan yang tidak menyenangkan. Sifatnya sangat subjektif karena perasaan nyeri berbeda pada setiap orang dalam hal skala atau tingkatannya. Nyeri sangat mengganggu dan menyulitkan lebih banyak orang dibanding suatu penyakit manapun. Nyeri adalah pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang aktual atau potensial (Smeltzer, 2002).

2.1.2 Teori Nyeri

Menurut Tamsuri (2006), terdapat berbagai teori yang berusaha menggambarkan bagaimana nonsiseptor dapat menghasilkan rangsang nyeri.

1. Teori Spesivisitas (Specivicity Theory)

Teori ini didasarkan pada kepercayaan bahwa terdapat organ tubuh yang secara khusus mentransmisi rasa nyeri. Saraf ini diyakini dapat menerima rangsangan nyeri dan mentransmisikan melalui ujung dorsal dan substansia gelatinosa ke talamus, yang akhirnya akan dihantarkan pada daerah yang lebih tinggi sehingga timbul respon nyeri. Teori ini tidak menjelaskan bagaimana faktor-faktor multidimensional dapat memengaruhi nyeri.

2. Teori Pola (Pattern Theory)

Teori ini menerangkan bahwa ada dua serabut nyeri, yaitu serabut yang mampu menghantarkan rangsang dengan cepat dan serabut yang mampu menghantarkan

dengan lambat. Kedua serabut saraf tersebut bersinapsis pada medula spinalis dan meneruskan informasi ke otak mengenai jumlah, intensitas, dan tipe input sensori nyeri yang menafsirkan karakter dan kuantitas input sensori nyeri.

3. Teori Gerbang Kendali Nyeri (Gate Control Theory)

Pada tahun 1959, Melzack & Wall menjelaskan teori gerbang kendali nyeri, yang menyatakan terdapat semacam “pintu gerbang” yang dapat memfasilitas atau memperlambat transmisi sinyal nyeri.

2.1.3 Fisiologi Nyeri

Nyeri selalu dikaitkan dengan adanya stimulus (rangsang nyeri) dan reseptor. Reseptor yang dimaksud adalah nosiseptor, yaitu ujung-ujung saraf bebas pada kulit yang berespon terhadap stimulus yang kuat. Munculnya nyeri dimulai dengan adanya stimulus nyeri. Stimulus-stimulus tersebut dapat berupa biologis, zat kimia, panas, listrik serta mekanik. Reseptor merupakan sel-sel khusus yang mendeteksi perubahan-perubahan partikular disekitarnya, kaitannya dengan proses terjadinya nyeri maka reseptor-reseptor inilah yang menangkap stimulus-stimulus nyeri (Prasetyo, 2010).

Menurut Presetyo (2010), beberapa penggolongan reseptor nyeri antara lain: 1. Termoreseptor : reseptor yang menerima sensasi suhu (panas atau dingin). 2. Mekanoreseptor : reseptor yang menerima stimulus-stimulus mekanik. 3. Nosiseptor : reseptor yang menerima stimulus-stimulus nyeri. 4. Kemoreseptor : reseptor yang menerima stimulus kimiawi.

Menurut Nair (1990) dalam Potter dan Perry (2005), nyeri merupakan campuran reaksi fisik, emosi, dan perilaku. Cara yang paling baik untuk memahami pengalamanan nyeri akan membantu menjelaskan tiga komponen fisiologis berikut, yakni: resepsi, presepsi, dan reaksi. Stimulus penghasil nyeri mengirimkan impuls melalui serabut saraf perifer. Serabut nyeri memasuki medula spinalis dan menjalani salah satu dari beberapa rute saraf dan akhirnya sampai di dalam massa berwarna abu-abu di medula spinalis. Terdapat pesan nyeri dapat berinteraksi dengan sel-sel saraf inhibitor, mencegah stimulus nyeri sehingga di transmisi tanpa hambatan ke korteks serebral. Sekali stimulus nyeri mencapai korteks serebral, maka otak menginterprestasi kualitas nyeri dan memproses informasi tentang pengalaman dan pengetahuan yang lalu serta asosiasi kebudayaan dalam mempresepsikan nyeri (Potter & Perry, 2005).

Kornu dorsalis dari medula spinalis dapat dianggap sebagai tempat memproses sensori. Serabut perifer berakhir disini dan serabut traktus sensori asenden berawal

disini. Juga terdapat interkoneksi antara sistem neural desenden dan traktus sensori asenden. Traktus asenden berakhir pada otak bagian bawah dan bagian tengah dan impuls-impuls dipancarkan ke korteks serebri (Smeltzer, 2002).

Mediator kimia dari nyeri, sejumlah substansi yang mempengaruhi sensitivitas ujung-ujung saraf atau reseptor nyeri dilepaskan ke jaringan ekstrakselular sebagai akibat dari kerusakan jaringan. Zat-zat kimiawi yang meningkatkan transmisi atau persepsi nyeri meliputi histamin, bradikinin, asetilkolin, dan substansi P.

Prostalglandin adalah zat kimiawi yang diduga dapat meningkatkan sensitivitas

reseptor nyeri dengan meningkatkan efek yang menimbulkan nyeri dari bradikinin (Smeltzer, 2002).

Teori gerbang kendali nyeri merupakan proses dimana terjadi interaksi antara stimulus nyeri dan sensasi lain dan stimulasi serabut yang mengirim sensasi tidak nyeri memblok transmisi impuls nyeri melalui sirkuit gerbang penghambat. Sel-sel inhibitor dalam kornu dorsalis medula spinalis mengandung eukafalin yang menghambat transmisi nyeri (Smeltzer, 2002).

Secara singkat proses terjadinya nyeri dapat dilihat pada gambar dibawah ini: Stimulus nyeri: biologi, zat kimia, panas, listrik serta mekanik

Stimulus nyeri menstimulus nosiseptor di perifer

Impuls nyeri diteruskan oleh serat afferen (A-delta & C) ke medula spinalis Impuls bersinapsis di substansia gelatinosa (lamina II dan III)

Impuls melewati traktus spinothalamus

Impuls masuk ke fermatio retikularis Impuls langsung masuk ke thalamus

Sistem limbik Fast pain

Slow pain

− Timbul respon emosi

− Respon otonom: TD meningkat, keringat dingin

2.1.4 Klasifikasi Nyeri

Menurut Asmadi (2008), nyeri dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan berdasarkan pada tempat, sifat, berat ringannya nyeri, dan waktu lamanya serangan yaitu:

1. Nyeri berdasarkan tempatnya:

a. Pheriperal pain, yaitu nyeri yang terasa pada permukaan tubuh misalnya pada kulit, mukosa.

b. Deep pain, yaitu nyeri yang terasa pada permukaan tubuh yang lebih dalam atau pada organ-organ tubuh visceral.

c. Refered pain, yaitu nyeri dalam yang disebabkan karena penyakit organ/ struktur dalam tubuh yang ditransmisikan ke bagian tubuh di daerah yang berbeda, bukan daerah asal nyeri.

d. Central pain, yaitu nyeri yang terjadi karena perangsangan pada sistem saraf pusat, spinal cord, batang otak, talamus, dan lain-lain.

2. Nyeri berdasarkan sifatnya:

a. Incidental pain, yaitu nyeri yang timbul sewaktu-waktu lalu menghilang. b. Steady pain, yaitu nyeri yang timbul dan menetap serta dirasakan dalam waktu

yang lama.

c. Paraxymal pain, yaitu nyeri yang dirasakan berintesitas tinggi dan kuat sekali. Nyeri tersebut biasanya menetap ± 10-15 menit, lalu menghilang, kemudian timbul lagi.

3. Nyeri berdasarkan berat ringannya:

a. Nyeri ringan, yaitu nyeri dengan intesitas rendah. b. Nyeri sedang, yaitu nyeri yang menimbulkan reaksi. c. Nyeri berat, yaitu nyeri dengan intensitas yang tinggi. 4. Nyeri berdasarkan waktu lamanya serangan:

a. Nyeri akut, yaitu nyeri yang dirasakan dalam waktu yang singkat dan berakhir kurang dari enam bulan, sumber dan daerah nyeri diketahui dengan jelas. Rasa nyeri mungkin sebagai akibat dari luka, seperti luka operasi, ataupun pada suatu penyakit arteriosclerosis pada arteri koroner.

b. Nyeri kronis, yaitu nyeri yang dirasakan lebih dari enam bulan. Nyeri kronis ini polanya beragam dan berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ragam pola tersebut ada yang nyeri timbul dengan periode yang diselingi interval bebas dari nyeri lalu timbul kembali lagi nyeri, dan begitu seterusnya. Ada pula pola nyeri kronis yang konstan, artinya rasa nyeri tersebut terus-menerus terasa makin lama semakin meningkat intensitasnya walaupun telah diberikan pengobatan. Misalnya, pada nyeri karena neoplasma.

2.1.5 Faktor yang Memengaruhi Respon Nyeri

Nyeri yang dialami oleh pasien dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor ini dapat meningkatkan atau menurunkan persepsi nyeri pasien, serta meningkat dan menurunnya toleransi terhadap nyeri dan pengaruh sikap respon terhadap nyeri (Smeltzer, 2002).

Menurut Mubarak (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri yaitu: 1. Etnik dan nilai budaya

Latar belakang etnik dan budaya merupakan faktor yang memengaruhi reaksi terhadap nyeri dan ekspresi nyeri. Sebagai contoh, individu dan budaya tertentu cenderung ekspresif dalam mengungkapkan nyeri, sedangkan individu dari budaya lain justru lebih memilih menahan perasaan mereka dan tidak ingin merepotkan orang lain.

2. Tahap perkembangan

Usia dan tahap perkembangan seseorang merupakan variabel penting yang akan memengaruhi reaksi dan ekspresi terhadap nyeri. Dalam hal ini, anak-anak cenderung kurang mampu mengungkapkan nyeri yang mereka rasakan dibandingkan orang dewasa, dan kondisi ini dapat menghambat penanganan nyeri untuk mereka. Di sisi lain, prevalensi nyeri pada individu lansia lebih tinggi karena penyakit akut atau kronis yang mereka derita. Walaupun ambang batas nyeri tidak berubah karena penuaan, tetapi efek analgesik yang diberikan menurun karena perubahan fisiologis yang terjadi.

3. Lingkungan dan individu pendukung

Lingkungan yang asing, tingkat kebisingan yang tinggi, pencahayaan, dan aktivitas yang tinggi di lingkungan tersebut dapat memperberat nyeri. Selain itu, dukungan dari keluarga dan orang terdekat menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi persepsi nyeri individu. Sebagai contoh, individu yang sendirian, tanpa keluarga atau teman-teman yang mendukungnya, cenderung merasakan nyeri yang lebih berat dibandingkan mereka yang mendapat dukungan dari keluarga dari orang-orang terdekat.

4. Pengalaman nyeri sebelumnya

Pengalaman masa lalu juga berpengaruh terhadap persepsi nyeri individu dan kepekaan terhadap nyeri. Individu yang pernah mengalami nyeri atau menyaksikan penderitaan orang terdekatnya saat mengalami nyeri cenderung merasa terancam dengan peristiwa nyeri yang akan terjadi dibandingkan individu lain yang belum

pernah mengalaminya. Selain itu, keberhasilan atau kegagalan metode penanganan nyeri sebelumnya juga berpengaruh terhadap harapan individu terhadap penanganan nyeri saat ini.

5. Ansietas dan stres

Ansietas sering kali menyertai peristiwa nyeri yang terjadi. Ancaman yang tidak jelas asalnya dan ketidakmampuan mengontrol nyeri atau peristiwa di sekelilingnya dapat memperberat persepsi nyeri. Sebaliknya, individu yang percaya bahwa mereka mampu mengontrol nyeri yang mereka rasakan akan mengalami penurunan rasa takut dan kecemasan yang akan menurunkan persepsi nyeri mereka.

2.1.6 Pengukuran Intensitas Nyeri

Nyeri tidak dapat diukur secara objektif misalnya dengan X-Ray atau tes darah. Namun tipe nyeri yang muncul dapat diramalkan berdasarkan tanda dan gejalanya. Kadang-kadang perawat hanya bisa mengkaji nyeri dengan bertumpu pada ucapan dan perilaku klien karena hanya klien yang mengetahui nyeri yang dialaminya. Oleh sebab itu perawat harus mempercayai bahwa nyeri tersebut memang ada. Gambaran skala dari berat nyeri merupakan makna yang lebih objektif yang dapat diukur. Gambaran skala nyeri tidak hanya berguna dalam mengkaji beratnya nyeri, tetapi juga dalam mengevaluasi perubahan kondisi klien (Potter dan Perry, 2005).

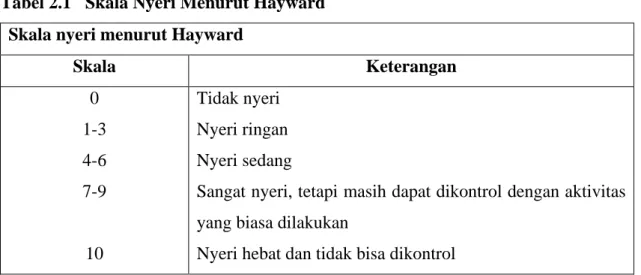

Menurut Hayward (1975) dalam Mubarak (2007), mengembangkan sebuah alat ukur nyeri (painometer) dengan skala longitudinal yang pada salah satu ujungnya tercantum nilai 0 (untuk keadaan tanpa nyeri) dan ujung lainnya nilai 10 (untuk kondisi nyeri paling hebat). Untuk mengukurnya, penderita memilih salah satu bilangan yang menurutnya paling menggambarkan pengalaman nyeri yang terakhir kali ia rasakan, dan nilai ini dapat dicatat pada sebuah grafik yang dibuat menurut waktu. Intensitas nyeri ini sifatnya subyektif dan dipengaruhi oleh banyak hal, seperti tingkat kesadaran, konsentrasi, jumlah distraksi, tingkat aktivitas, dan harapan keluarga. Intensitas nyeri dapat dijabarkan dengan beberapa kategori (Mubarak, 2007).

Tabel 2.1 Skala Nyeri Menurut Hayward Skala nyeri menurut Hayward

Skala Keterangan 0 1-3 4-6 7-9 10 Tidak nyeri Nyeri ringan Nyeri sedang

Sangat nyeri, tetapi masih dapat dikontrol dengan aktivitas yang biasa dilakukan

Nyeri hebat dan tidak bisa dikontrol

Skala penilaian numerik (Numerical Rating Scale, NRS) lebih digunakan sebagai pengganti alat pendeskripsikan kata dengan menggunakan skala analog visual (Visual Analog Scale, VAS) merupakan suatu garis lurus yang mewakili intensitas nyeri. Skala nyeri yang digunakan yaitu:

1. Numerik (0-10)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tidak Nyeri Nyeri Ringan Nyeri Sedang Sangat Nyeri Nyeri Hebat

Ada pula skala wajah, yakni Wong-Baker FACES Rating Scale yang ditujukan untuk klien yang tidak mampu menyatakan intensitas nyerinya melalui skala angka. Ini termasuk anak-anak yang tidak mampu berkomunikasi secara verbal dan lansia yang mengalami gangguan kognisi dan komunikasi (Mubarak, 2007).

2.1.7 Asuhan Keperawatan 1. Pengkajian

Pengkajian nyeri yang terkini, lengkap dan akurat akan memudahkan perawat di dalam menetapkan data dasar, dalam menegakkan diagnosa keperawatan yang tepat, merencanakan terapi pengobatan yang cocok, dan memudahkan perawat dalam mengevaluasi respon klien terhadap terapi yang diberikan (Prasetyo, 2010).

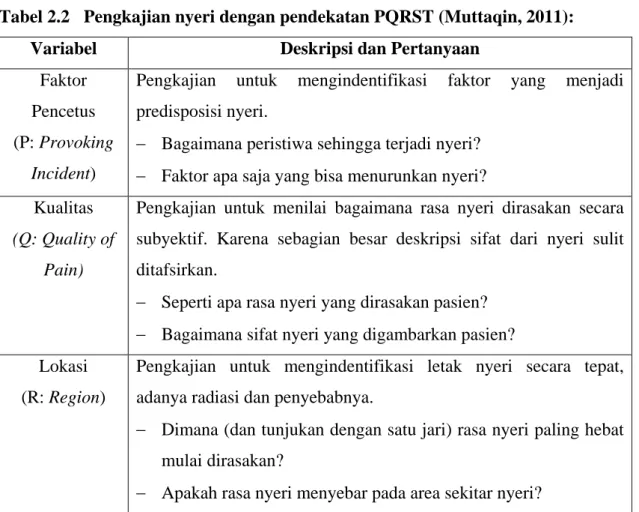

Pengkajian merupakan tahap awal dan landasan dalam proses keperawatan, untuk itu diperlukan kecermatan dan ketelitian dalam menangani masalah-masalah klien sehingga dapat menentukan tindakan keperawatan yang tepat. Pada anamnesis, keluhan utama yang paling sering ditemukan adalah nyeri. Pengkajian dengan pendekatan PQRST dapat membantu perawat dalam menentukan rencana intervensi yang sesuai (Muttaqin, 2011).

Tabel 2.2 Pengkajian nyeri dengan pendekatan PQRST (Muttaqin, 2011):

Variabel Deskripsi dan Pertanyaan

Faktor Pencetus (P: Provoking

Incident)

Pengkajian untuk mengindentifikasi faktor yang menjadi predisposisi nyeri.

− Bagaimana peristiwa sehingga terjadi nyeri? − Faktor apa saja yang bisa menurunkan nyeri? Kualitas

(Q: Quality of Pain)

Pengkajian untuk menilai bagaimana rasa nyeri dirasakan secara subyektif. Karena sebagian besar deskripsi sifat dari nyeri sulit ditafsirkan.

− Seperti apa rasa nyeri yang dirasakan pasien? − Bagaimana sifat nyeri yang digambarkan pasien? Lokasi

(R: Region)

Pengkajian untuk mengindentifikasi letak nyeri secara tepat, adanya radiasi dan penyebabnya.

− Dimana (dan tunjukan dengan satu jari) rasa nyeri paling hebat mulai dirasakan?

Keparahan (S: Scale of

Pain)

Pengkajian untuk menentukan seberapa jauh rasa nyeri yang dirasakan pasien. Pengkajian ini dapat dilakukan berdasarkan skal nyeri dan pasien menerangkan seberapa jauh rasa sakit memengaruhi kemampuan fungsinya. Berat ringannya suatu keluhan nyeri bersifat subyektif.

− Seberapa berat keluhan yang dirasakan. − Dengan menggunakan rentang 0-9.

Keterangan:

0 = Tidak ada nyeri 1-2-3 = Nyeri ringan 4-5 = Nyeri sedang 6-7 = Nyeri hebat 8-9 = Nyeri sangat 10 = Nyeri paling hebat Waktu

(T: Time)

Pengkajian untuk mendeteksi berapa lama nyeri berlangsung, kapan, apakah bertambah buruk pada malam hari atau siang hari. − Kapan nyeri muncul?

− Tanyakan apakah gejala timbul mendadak, perlahan-lahan atau seketika itu juga?

− Tanyakan apakah gejala-gejala timbul secara terus-menerus atau hilang timbul.

− Tanyakan kapan terakhir kali pasien merasa nyaman atau merasa sangat sehat.

b. Analisa Data

Penegakan diagnosa keperawatan yang akurat akan dapat dilaksanakan apabila data dan analisa pengkajian yang dilakukan dengan cermat dan akurat. Dari pengkajian tersebut dapat dibuat analisa data untuk merumuskan masalah keperawatan (Prasetyo, 2010).

Menurut North America Nursing Diagnosis Association (NANDA) NIC NOC, nyeri adalah pengalaman sensori serta emosi yang tidak menyeenangkan dan meningkat akibat adanya kerusakan jaringan yang aktual atau potensial, digambarkan dalam istilah seperti kerusakan, awitan yang tiba-tiba atau perlahan dari intensitas ringan sampai

berat dengan akhir yang dapat diantisipasi atau dapat diramalkan dan durasinya kurang dari enam bulan.

Batasan Karakteristik Subyektif:

1. Mengungkapkan secara verbal atau melaporkan dengan isyarat. Obyektif:

1. Gerakan menghindari nyeri 2. Posisi menghindari nyeri

3. Perubahan autonomik dari tonus otot (dapat dalam rentang tidak berenergi sampai kaku)

4. Respon-respon autonomik (misalnya, diaforesis, tekanan darah, pernapasan, perubahan nadi, dilatasi pupil)

5. Perubahan nafsu makan

6. Perilaku distraksi (misalnya, mondar-mandir, mencari orang, aktivitas berulang) 7. Perilaku ekspresif (misalnya, kegelisahan, merintih, menangis, kewaspadaan, peka

terhadap rangsang, dan menarik napas dalam) 8. Wajah topeng (nyeri)

9. Perilaku menjaga atau melindungi 10. Bukti yang dapat diamati (nyeri) 11. Berfokus pada diri sendiri

12. Gangguan tidur (mata terlihat kuyu, gerakan tidak teratur, dan menyeringai) Faktor yang Berhubungan:

Agens-agens yang menyebabkan cedera (misalnya, biologis, kimia, fisik, dan psikologis)

c. Rumusan Masalah

Menurut Prasetyo (2010), rumusan masalah keperawatan yang muncul pada klien dengan gangguan nyeri yaitu:

1. Ansietas berhubungan dengan nyeri kronik 2. Nyeri berhubungan dengan:

a. Cedera fisik / trauma

b. Penurunan suplai darah ke jaringan c. Proses melahirkan

3. Nyeri kronik berhubungan dengan: a. Kontrol nyeri yang tidak adekuat b. Jaringan parut

c. Kanker maligna

4. Gangguan mobilisasi fisik berhubungan dengan: a. Nyeri muskuloskeletal

b. Nyeri insisi

2.2 Asuhan Keperawatan Kasus 2.2.1 Pengkajian

I. BIODATA

IDENTITIAS PASIEN

Nama : Ny. D

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 33 Tahun

Status Perkawinan : Janda

Agama : Islam

Pendidikan : Tamat SMA

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Maplindo No. 15 Medan Tanggal Masuk RS : Minggu, 30 Mei 2014 No. Register : 76.62.80

Ruangan/Kamar : Ruang Kenanga 1 Golongan Darah : O

Tanggal Pengkajian : Rabu, 04 Juni 2014 Tanggal Operasi : Selasa, 03 Juni 2014 Diagnosa Medis : Post op. Appendicitis

II. KELUHAN UTAMA

Klien mengatakan nyeri perut bagian kanan bawah atau yang habis dioperasi dan klien mengatakan tubuhnya terasa panas.

III. RIWAYAT KESEHATAN SEKARANG A. Provocativ/palliative

1. Apa penyebabnya

Klien mengatakan nyeri muncul ketika merubah posisi, terkadang nyeri muncul tidak diketahui apa sebabnya.

2. Hal-hal yang memperbaiki

Klien mengatakan nyeri akibat luka insisi muncul ketika klien sedang merubah posisi, klien hanya menahanya saja dan beristirahat.

B. Quantity/quality

1. Bagaimana dirasakan

Klien mengatakan saat nyeri muncul seperti ditusuk-tusuk dan nyeri yang dirasakan hilang timbul.

2. Bagaimana dilihat

Ketika nyeri muncul klien terlihat meringis menahan sakit C. Region

1. Dimana lokasinya

Klien mengatakan nyeri dibagian luka insisi kuadran kanan bawah abdomen.

2. Apakah menyebar

Klien mengatakan nyeri yang dirasakan hanya pada bagian luka insisi. D. Severity

Klien mengatakan nyeri yang dirasakan sangat menggangu aktivitas, sehingga aktivitas klien masih dibantu keluarga.

E. Time

Nyeri akibat luka insisi timbul ketika merubah posisi dan terkadang timbul begitu saja.

IV. RIWAYAT KESEHATAN MASA LALU A. Penyakit yang pernah alami

Pasien mengatakan sebelum operasi apendicitis ini ia pernah sakit maag. B. Pengobatan/tindakan yang dilakukan

Pasien mengatakan jika maag ia mengkonsumsi obat yang dibeli di apotek dan istirahat saja dirumah. jika 3 hari tidak sembuh barulah pasien berobat ke klinik dekat rumahnya.

C. Pernah dirawat/dioperasi

Pasien belum pernah dirawat atau dioperasi sebelumnya, ketika terkena penyakit apendicitis inilah pasien dirawat dan dioperasi.

D. Lama dirawat Tidak ada. E. Alergi

F. Imunisasi Tidak lengkap.

V. RIWAYAT KESEHATAN KELUARGA A. Orang tua

Orang tua tidak memiliki riwayat penyakit seperti klien dan riwayat penyakit keturunan.

B. Saudara kandung

Klien mengatakan saudara kandungnya tidak memiliki riwayat penyakit seperti klien dan juga riwayat penyakit keturunan.

C. Penyakit keturunan yang ada

Klien mengatakan tidak ada penyakit keturunan dari keluarga. D. Anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa

Tidak ada yang mengalami gangguan jiwa dalam keluarga. E. Anggota keluarga yang meninggal

Klien mengatakan anggota keluarga yang telah meninggal yaitu ayah klien dan saudara kandung klien (abang).

F. Penyebab meninggal

Klien mengatakan ayah klien meninggal setelah jatuh dari kamar mandi, dan abang klien meninggal karena kecelakaan sepeda motor.

VI. RIWAYAT KEADAAN PSIKOSOSIAL A. Persepsi pasien tentang penyakitnya

Klien mengatakan ingin cepat sembuh dan pulang agar bisa kembali berkumpul dengan keluarganya khususnya anak-anaknya.

B. Konsep Diri − Gambaran diri

Klien mengatakan tidak merasa malu akan penyakitnya. − Ideal diri

Klien mengatakan ingin cepat sembuh,agar bisa melaksanakan semua aktivitas rutinnya.

− Harga diri

− Peran diri

Klien mengatakan ia adalah tulanng punggung bagi kedua anaknya. − Identitas

Klien mengatakan ia adalah seorang ibu dan tulang punggung bagi kedua anaknya.

C. Keadaan emosi

Stabil, ketika berbicara kooperatif D. Hubungan sosial

− Orang yang berarti

Keluarga, keduanya anaknya, dan orangtuanya (ibu). − Hubungan dengan keluarga

Hubungan dengan keluarga terjalin dengan harmonis. − Hubungan dengan orang lain

Klien mengatakan hubungan dengan tetangga atau orang yang ada disekitarnya terjalin baik.

− Hambatan dalam berhubungan dengan orang lain Tidak ada.

E. Spiritual

− Nilai dan keyakinan

Klien mengatakan dia seorang muslim dan percaya dengan adanya Allah SWT.

− Kegiatan ibadah

Klien mengatakan dia ikut pengajian yang ada didaerah tempat tinggalnya. VII. PEMERIKSAAN FISIK

A. Keadaan umum

Pasien mengatakan masih merasakan nyeri. Tingkat kesadaran composmentis dengan nilai GCS 14 (E4V5M5).

B. Tanda-tanda vital − Tekanan darah : 120/80 mmHg − Nadi : 80 x/i − Pernafasan : 22 x/i − Suhu tubuh : 380C − Skala nyeri : 7

− TB : 155 cm

− BB : 50 kg

C. Pemeriksaan head to toe Kepala dan rambut

− Bentuk : bulat, simetris, tidak ada massa − Ubun-ubun : tertutup dan keras

− Kulit kepala : bersih Rambut

− Penyebaran dan keadaan rambut : penyebaran rambut rata dan bersih

− Bau : tidak ada

− Warna kulit : coklat atau sawo matang Wajah

− Warna kulit : Sawo matang

− Struktur wajah : Bulat, tidak ada edema Mata

− Kelengkapan dan kesimetrisan

Mata lengkap, simetris kanan dan kiri − Palpebra

Tidak ada tanda peradangan − Konjungtiva dan sklera

Normal, tidak ada pembengkakan − Pupil

Pupil isokor − Cornea dan iris

Normal, tidak ada peradangan dan pengapuran − Visus

Tidak menggunakan alat bantu seperti kaca mata − Tekanan bola mata

Tidak dilakukan pemeriksaan Hidung

− Tulang hidung dan posisi septum nasi Normal, simetris

− Lubang hidung

Simetris kanan dan kiri − Cuping hidung

Tidak ada pernafasan cuping hidung Telinga

− Bentuk telinga

Simetris kanan dan kiri − Ukuran telinga

Normal − Lubang telinga

Normal, bersih tidak ada kotoran telinga − Ketajaman pendengaran baik

Mulut dan faring − Keadaan bibir Mukosa normal − Keadaan gusi dan gigi

Baik − Keadaan lidah Bersih − Orofaring Normal Leher

Tidak dilakukan pemeriksaan Pemeriksaan integumen

− Kebersihan : Bersih − Kehangatan : Normal

− Warna : Sawo matang

− Turgor : Normal

− Kelembaban : Normal

− Kelainan pada kulit : Tidak ada kelainan Pemeriksaan payudara dan ketiak

Pemeriksaan thoraks/dada Tidak dilakukan pemeriksaan Pemeriksaan paru

Tidak dilakukan pemeriksaan Pemeriksaan jantung Tidak dilakukan pemeriksaan Pemeriksaan abdomen Tidak dilakukan pemeriksaan

Pemeriksaan kelamin dan sekitarnya Tidak dilakukan pemeriksaan

Pemeriksaan muskuloskeletal/ekstremitas (kesimetrisan, kekuatan otot, edema) :

Tidak dilakukan pemeriksaan karena pasien dapat berjalan dan menggerakkan tangan.

Pemeriksaan neurologi (Nervus cranialis) Tidak dilakukan pemeriksaan

Fungsi motorik

Tidak dilakukan pemeriksaan

Fungsi sensorik (identifikasi sentuhan, tes tajam tumpul, panas dingin, getaran

Tidak dilakukan pemeriksaan

Refleks (bisep, trisep, brachioradialis, patelar, tendon achiles, plantar) Tidak dilakukan pemeriksaan

X. POLA KEBIASAAN SEHARI HARI I. Pola makan dan minum

− Frekuensi makan/hari : 3 kali sehari − Nafsu/selera makan : Normal − Nyeri ulu hati : Tidak ada − Alergi : Tidak ada alergi − Mual dan muntah : Tidak ada − Waktu pemberian makan : pagi, siang, sore − Jumlah dan jenis makan :1 porsi nasi biasa

− Waktu pemberian cairan/minum

Pasien minum dengan bantuan ibunya ketika haus

− Masalah makan dan minum (kesulitan menelan, mengunyah) Tidak ada

II. Perawatan diri/personal hygiene

− Kebersihan tubuh : Bersih − Kebersihan gigi dan mulut : Bersih − Kebersihan kuku kaki dan tangan : Bersih III. Pola kegiatan/Aktivitas

− Uraian aktivitas pasien untuk mandi, makan, eliminasi, ganti pakaian dilakukan secara mandiri, sebahagian, atau total.

Klien melakukannya dengan bantuan orang lain (keluarga) − Uraikan aktivitas ibadah pasien selama dirawat/sakit.

Selama dirawat pasien tetap melakukan shalat, walaupun shalat berbaring ditempat tidur karena tidak tahan membungkuk.

IV. Pola eliminasi 1. BAB

− Pola BAB : 1 kali sehari

− Karakter feses : lunak

− Riwayat perdarahan : tidak ada

− BAB terakhir : beberapa jam setelah

operasi

− Diare : Tidak ada

− Penggunaan laksatif : Tidak ada 2. BAK

− Pola BAK : 3 x sehari

− Karakter urine : Kuning keruh

− Kesulitan BAK : Tidak ada

− Riwayat penyakit ginjal/kandung kemih : Tidak ada − Penggunaan diuretic : Tidak ada − Upaya mengatasi masalah : Tidak ada

V. Mekanisme koping 1. Adaptif

a. Bicara dengan orang lain b. Mampu menyelesaikan masalah c. Teknik relaksasi

d. Aktivitas konstruksi e. Olahraga

2.2.2 Analisa Data

No. Data Penyebab Masalah

Keperawatan 1. Tanggal: 04 Juni 2014

DS :

− Pasien mengatakan nyeri diluka insisi, pasien mengatakan skala nyeri 7. DO :

− Tampak lemah, tampak meringis saat merubah posisi. − Perilaku ekspresif (misalnya

gelisah) saat nyeri − Tanda-tanda vital TD: 120/80 mmHg, HR: 80 x/i, RR: 22 x/i Skala nyeri: 7 Tindakan pembedahan Terputusnya kontinuitas jaringan pascabedah Merangsang saraf perifer

Menimbulkan rangsangan nyeri Impuls dikirim otak

bagian thalamus Nyeri dipersepsikan Gangguan rasa nyaman:Nyeri Gangguan Rasa Nyaman: Nyeri 2. Tanggal: 04 Juni 2014 DS:

− Pasien mengatakan tubuhnya demam (panas), dan lemah DO:

− Terlihat lemah, kulit teraba panas, gelisah, turgor masih normal, tidak ada tanda peradangan dilokasi insisi (rubor, kolor, dolor, tumor tidak ada).

− Tanda-tanda vital

TD: 120/80 mmHg, HR: 80 x/i, RR: 20 x/i, T: 380C

Post operasi apendiktomi

Respon sistemik

Peningkatan suhu tubuh

Hipertermia

2.2.3 Rumusan Masalah 1. Masalah Keperawatan

a. Gangguan Rasa Nyaman : Nyeri b. Hipertermia

2. Diagnosa Keperawatan (Prioritas)

a. Gangguan rasa nyaman: nyeri berhubungan dengan tindakan pembedahan ditandai luka insisi, klien dengan tampak lemah, skala nyeri 7, nyeri tidak menyebar hanya saat merubah posisi, perilaku ekspresif (gelisah), TD: 120/80 mmHg, HR: 80 x/i, RR: 22 x/i.

b. Hipertermia berhubungan dengan pascabedah, ditandai dengan T: 380C, HR: 80 x/i, RR: 22 x/i, TD: 120/80 mmHg, dan kulit teraba panas.

2.2.4 Perencanan Keperawatan

Nyeri b/d terputusnya kontinuitas jaringan pascabedah Tujuan: Dalam 3x24 jam nyeri berkurang/hilang Kriteria evaluasi:

1. Secara subyektif melaporkan nyeri atau dapat diatasi 2. Skala nyeri 0-1 dalam rentang (0-10)

3. Dapat mengindetifikasi aktivitas yang meningkatkan atau menurunkan nyeri: Pasien tidak gelisah

Intervensi Rasional

Kaji respon nyeri dengan pendekatan PQRST

Pendekatan komprehensif untuk menetukan rencana intervensi

Lakukan manajemen nyeri keperawatan:

1. Istirahatkan pasien pada saat nyeri muncul

2. Atur posisi semifowler

3. Bantu ambulasi dini

Istirahatkan secara fisiologis akan menurunkan kebutuhan oksigen untuk memenuhi metabolisme basal.

Posisi ini mengurangi tegangan pada luka insisi dan organ abdomen yang membantu mengurangi nyeri.

Meningkatkan normalisasi fungsi organ (merangsang peristaltik) dan menurunkan

4. Ajarkan teknik distraksi pada saat nyeri

5. Manajemen lingkungan tenang, batasi pengunjung

6. Lakukan manajemen sentuhan

7. Tingkatkan pengetahuan tentang: penyebab nyeri dan

menghubungkan berapa lama nyeri akan berlangsung 8. Kolaborasi dengan tim medis

pemberian analgesic

ketidaknyamanan abdomen.

Distraksi (pengalihan perhatian) dapat menurunkan stimulus internal.

Lingkungan tenang akan menurunkan stimulus nyeri eksternal dan membatasi pengunjung akan membantu meningkatkan kondisi oksigen ruangan yang akan

berkurang apabila banyak yang berada di ruangan.

Manajemen sentuhan pada saat nyeri berupa sentuhan dukungan psikologis dapat

membantu menurunkan nyeri. Pengetahuan yang aknan dirasakan

membantu mengurangi nyerinya dan dapat membantu mengembangkan kepatuhan pasien terhadap rencana terapeutik.

Analgesik memblok lintasan nyeri sehingga nyeri akan berkurang.

Hipertermia b/d respon sistemik

Tujuan: Dalam 1 x 24 jam terjadi penurunan suhu tubuh Kriteria hasil:

1. Pasien mampu menjelaskan kembali pendidikan kesehatan yang diberikan 2. Pasien mampu termotivasi untuk melakukan penjelasan yang telah diberikan

Intervensi Rasional

Kaji tanda-tanda vital pasien Sebagai pengawasan terhadap adanya perubahan keadaan umum pasien sehingga dapat dilakukan penanganan dan perawatan secara cepat dan tepat.

Kaji pengetahuan pasien dari keluarga tentang cara menurunkan suhu tubuh

Sebagai dasar untuk memberikan intervensi selanjutnya

Lakukan tirah baring total Penurunan aktivitas akan menurunkan laju metabolisme yang tinggi padaa fase akut, dengan demikian membantu menurunkan suhu tubuh

Atur lingkungan yang kondusif Kondisi ruang kamar yang tidak panas, tidak bising, dan sedikit pengunjung memberikan efektivitas terhadap proses penyembuhan

Beri kompres dengan air dingin (air biasa) pada daerah aksia, lipatan paha, dan temporasi bila terjadi panas

Kompres dingin merupakan teknik penurunan suhu tubuh dengan meningkatkan efek konduktivitas. Pengeluaran suhu tubuh secara konduksi akan beerpindah dari tubuh ke material yang dingin

Anjurkan keluarga untuk memakaikan pakaian yang dapat menyerap keringat seperti katun

Pakaian yang mudah menyerap keringat sangat efektif meningkatkan efek dari evaporasi. Evaporasi: Pengeluaran suhu tubuh.

Anjurkan keluarga untuk melakukan masase pada ekstremitas

Masase dilakukan untuk meningkatkan aliran darah ke perifer dan terjadi vasodilatasi peerifer yang akan meningkatkan efek evaporasi. Kolaborasi dengan dokter dalam

pemberian obat antiperitik

Antiperitik bertujuan untuk mmblok respons panas sehingga suhu tubuh pasien dapat lebih cepat menurun.

2.2.5 Implementasi dan Evaluasi

Hari 1 Diagnosa Pukul Implementasi Evaluasi

Rabu, 04 Juni 2014 Gangguan rasa nyaman: nyeri 15.00 15.15 15.30 15.35 15.45 Mengukur tanda-tanda vital pasien. Mengukur intensitas nyeri dengan cara PQRST.

Memberikan posisi semifowler pada pasien.

Mengajarkan teknik relaksai (napas dalam) pada pasien.

Memberi informasi pada pasien tentang nyeri.

S:

Pasien mengatakan nyeri perut bagian kanan bawah yang habis di operasi, nyeri seperti ditusuk-tusuk, Pasien mengatakan skala nyeri 5, nyeri hilang timbul, Pasien mengatakan nyeri sudah berkurang O:

Pasien tampak meringis dan gelisah, terdapat luka tertutup pada abdomen kanan bawah A: Masalah teratasi sebagian P: Intervensi dilanjutkan 16.00 Kolaborasi dengan dokter pemberian obat analgesik Memberikan obat analgesik: 1 tablet asam mefenamat 500 mg

Hari 1 Diagnosa Pukul Implementasi Evaluasi Rabu, 04 Juni 2014 Hipertermia 14.00 14.05 14.10 15.15 15.20 Mengukur tanda-tanda vital pasien

Melakukan tirah baring pada pasien

Melakukan kompres dingin pada daerah lipatan dan temporal pada pasien

Mengukur kembali suhu tubuh pasien Menganjurkan kepada keluarga untuk

memakaikan pakaian yang menyerap keringat seperti katun

S:

Pasien mengatakan suhu tubuh sudah normal

O:

Pasien tampak tenang, dan tampak sedang tdur T: 370C A: Masalah teratasi P: Intervensi dihentikan 15.30 Kolaborasi dengan dokter pemberian obat antipiretik Memberikan obat antipiretik: 1 tablet paracetamol 500 mg

Hari 2 Diagnosa Pukul Implementasi Evaluasi Kamis, 05 Juni 2014 Gangguan rasa nyaman: nyeri 15.00 15.15 15.20 15.25 15.30 Mengukur tanda-tanda vital pasien

Mengukur skala nyeri pasien rentang (0-10) Mengingatkan pasien untuk tetap pada posisi semifowler

Mengingatkan untuk melakukan teknik relaksai (napas dalam) pada pasien saat nyeri datang

Memberikan kesempatan pasien untuk istirahat pada saat nyeri berkurang

S:

Pasien mengatakan nyeri perut bagian kanan bawah yang habis di operasi, nyeri seperti ditusuk-tusuk, Pasien mengatakan skala nyeri 4, nyeri hilang timbul, Pasien mengatakan nyeri sudah berkurang O:

Pasien tampak masih menahan sakit, TD:120/80 mmHg, HR: 82 x/i,20 x/i, T; 370C A: Masalah teratasi sebagian P: Intervensi dilanjutkan

Hari 3 Diagnosa Pukul Implementasi Evaluasi Jumat, 06 Juni 2014 Gangguan rasa nyaman: Nyeri 09.00 09.30 10.00 10.15 10.20 10.50 Melihat keadaan umum pasien dan mengukur tanda-tanda vital. Mengukur skala nyeri

Mengingatkan pasien untuk teknik relaksasi pada saat nyeri ( tarik napas dalam) dan tetap pada posisi semifowler Memberikan

lingkungan yang tenang pada pasien Melakukan teknik distraksi

(mendengarkan musik)

Mengingatkan pasien untuk istirahat saat nyeri datang

S:

Pasien mengatakan sakit, Pasien tampak dapat melakukan teknik relaksasi (napas dalam) dengan benar, nyeri

berkurang. O:

Skala nyeri: 3, Pasien tampak masih menahan, TD: 120/80 mmHg HR: 74 x/i, RR: 24x/i, T: 370C A: Masalah teratasi sebagian P: Intervensi dilanjutkan