BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sosial Budaya

Teori sosial sering diartikan sebagai usaha untuk mengerti hakikat masyarakat yang memerlukan landasan pengetahuan dasar tentang kehidupan manusia sebagai suatu sistem. Landasan ini dapat diperoleh dari ilmu sosial yang ruang lingkupnya manusia dalam konteks sosial (Sumaatmadja, 1986).

Selanjutnya budaya dimengerti sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk budi daya, yang berarti daya dari budi. Dalam penjelasannya harus dibedakan antara budaya dengan kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Di sisi lain kebudayaan dipahami sebagai hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut (Widagdho, 1993).

Shadily (1984) menjelaskan budaya sebagai norma-norma sosial, yakni sendi-sendi masyarakat yang berisi sanksi atau hukuman-hukumannya yang dijatuhkan oleh golongan bilamana peraturan yang dianggap baik untuk menjaga kebutuhan dan keselamatan masyarakat itu, dilanggar. Norma-norma itu mengenai kebiasaan-kebiasaan hidup, adat-istiadat atau tradisi-tradisi hidup yang dipakai turun-temurun.

Goodenough, 1971; Spradley, 1972; dan Geertz, 1973 mendefinisikan arti kebudayaan di mana kebudayaan merupakan suatu sistem pengetahuan, gagasan, dan ide yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai landasan

pijak dan pedoman bagi masyarakat itu dalam bersikap dan berperilaku dalam lingkungan alam dan sosial di tempat mereka berada (Sairin, 2002).

Menurut Anne (2008) Sosial budaya adalah segala hal yang dicipta oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya untuk kehidupan bermasyarakat atau manusia membuat sesuatu berdasar budi dan pikirannya yang diperuntukkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya bila dilihat kaitan lebih lanjut antara sosial budaya dengan permasalahan gizi masyarakat, perlu dipertimbangkan pendapat Pelto (1980) yang menjelaskan kebudayan sebagai sistem pengetahuan yang memungkinkan untuk melihat berbagai perubahan dan variasi pengetahuan yang terjadi dalam berbagai perubahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Termasuk di dalamnya perubahan-perubahan gaya hidup atau perilaku jangka panjang sebagai konsekuensi langsung ataupun tidak langsung dari perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Perubahan gaya hidup pada gilirannya akan memengaruhi kebiasaan makan, baik secara kualitas maupun kuantitas (Pelto, 1980).

Berkaitan dengan pengaruh budaya terhadap asupan makan kepada keluarga, menarik untuk disimak pendapat Baliwati yang menyampaikan bahwa kegiatan ekonomi, sosial dan budaya suatu keluarga, suatu kelompok masyarakat, suatu negara atau suatu bangsa mempunyai pengaruh yang kuat dan kekal terhadap apa, kapan, dan bagaimana penduduk makan. Kebudayaan masyarakat dan kebiasaan pangan yang mengikutinya, berkembang sekitar arti pangan dan penggunaan yang cocok. Pola kebudayaan ini mempengaruhi orang dalam memilih pangan, jenis

pangan yang harus diproduksi, pengolahan, penyaluran dan penyajian (Baliwati, dkk, 2004).

Menurut Suhardjo (1986) faktor sosial budaya yang memengaruhi status gizi adalah pengetahuan, suku/etnis, pendidikan, distribusi makanan, pantangan makanan, dan jumlah anggota keluarga. Koentjaraningrat (1993) juga menjelaskan untuk melihat kondisi sosial seseorang maka perlu diperhatikan faktor pendidikan.

1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan ranah yang sangat penting bagi terbentuknya perilaku pencegahan terhadap kasus gizi pada anak Balita karena perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan cenderung tidak bersifat langgeng atau berlangsung lama (Notoatmodjo, 1993). Selanjutnya menurut Soekidjo pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Pengetahuan yang mencakup dalam ranah pengetahuan mempunyai enam tingkatan, yaitu:

1. Tahu (know); tahu diartikan pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsang yang telah diterima. Oleh karena itu ”tahu” ini adalah merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

2. Memahami (comprehension); memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap obyek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebut contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap obyek yang dipelajari. 3. Aplikasi (Application); penerapan diartikan sebagai kemampuan untuk

menggunakan materi yang telah dipelajari pada suatu kondisi nyata (sebenarnya). Aplikasi disini dapat diartikan penggunaan metode, rumus, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

4. Analisis (Analysis); analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu obyek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam suatu struktur tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

5. Sintesis (Synthesis); sintesis menunjukkan pada kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis itu suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

6. Evaluasi (Evaluation); evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau obyek.

Latar belakang pendidikan seseorang merupakan salah satu unsur penting yang dapat memengaruhi keadaan gizi karena dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi diharapkan pengetahuan atau informasi tentang gizi yang dimiliki menjadi

lebih baik. Sering masalah gizi timbul karena ketidaktahuan atau kurang informasi tentang gizi yang memadai (Berg, 1986).

Makin tinggi pendidikan, pengetahuan, keterampilan terdapat kemungkinan makin baik tingkat ketahanan pangan keluarga, makin baik pula pengasuhan anak, dan makin banyak keluarga memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada demikian juga sebaliknya (Depkes, 2004). Menurut Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat FKM UI (2007), bahwa seseorang dengan pendidikan rendahpun akan mampu menyusun makanan yang memenuhi persyaratan gizi, kalau orang tersebut rajin mendengarkan atau melihat informasi tentang gizi.

Menurut Suhardjo (1986) suatu hal yang harus diperhatikan tentang pentingnya pengetahuan gizi didasarkan pada tiga kenyataan:

1. Status gizi yang cukup adalah penting bagi kesehatan dan kesejahteraan. 2. Setiap orang hanya akan cukup gizi jika makanan yang dimakannya mampu

menyediakan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan tubuh yang optimal, pemeliharaan dan energi.

3. Ilmu gizi memberikan fakta-fakta yang perlu sehingga penduduk dapat belajar menggunakan pangan dengan baik bagi perbaikan gizi.

Pengetahuan seorang ibu mengenai gizi dan makanan seimbang sangat diperlukan karena memengaruhi pola pemberian makan pada anaknya. Seorang Ibu dapat memperoleh pengetahuan atau informasi lebih tentang gizi dari sarana kesehatan yang ada di sekitar tempat tinggalnya, melalui televisi, majalah, dan lain-lain. Semakin sering seorang ibu memperoleh informasi terkait dengan gizi ataupun

kesehatan maka akan semakin baik pengetahuan Ibu tersebut sehingga ia dapat mengatur pola konsumsi makan terhadap anaknya.

2. Pendidikan

Pengertian pendidikan meliputi beberapa hal, yakni :

a. Pendidikan merupakan aktivitas manusia dalam usahanya untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya.

b. Pendidikan merupakan usaha manusia untuk mengembangkan kepribadiannya dengan membina potensi-potensi pribadinya, baik jasmani maupun rohani dan berlangsung seusia hidup.

c. Pendidikan juga berarti sebagai lembaga yang bertanggungjawab menetapkan cita-cita (tujuan) pendidikan, isi maupun sistem pendidikan tersebut. Dan hal ini tujuan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai, cita-cita dan falsafah yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.

d. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan pribadi dan kemampuan seseorang yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah. Pendidikan merupakan salah satu unsur penting yang dapat memengaruhi keadaan gizi karena dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi diharapkan pengetahuan atau informasi tentang gizi yang dimiliki akan lebih baik. Sering masalah gizi timbul karena ketidaktahuan atau kurang informasi tentang gizi yang memadai (Berg, 1989).

Tingkat pendidikan dalam keluarga khususnya Ibu dapat menjadi faktor yang memengaruhi status gizi dalam keluarga. Semakin tinggi pendidikan orangtua maka

pengetahuannya akan gizi akan lebih baik dari yang berpendidikan rendah. Salah satu penyebab gizi kurang pada anak adalah kurangnya perhatian orang tua akan gizi anak. Hal ini disebabka karena pendidikan dan pengetahuan gizi ibu yang rendah. Pendidikan formal ibu akan memengaruhi tingkat pengetahuan gizi, semakin tinggi pendidikan ibu, maka semakin tinggi kemampuan untuk menyerap kemampuan praktis dan pendidikan formal terutama melalui media masa. Hal serupa juga dikatakan oleh Green, Roger yang menyatakan bahwa makin baik tingkat pendidikan ibu, maka naik pula keadaan gizi anaknya (Berg, 1986).

3. Distribusi Makanan

Menurut Khumaidi (1994) distribusi makanan sering kali dihubungkan dengan status yang terjalin antara anggota keluarga akan gizinya:

1. Anggota masyarakat pria yang lebih tua (senior) mendapatkan jumlah dan mutu susunan makanan yang lebih baik dari pada anak-anak kecil dan wanita-wanita muda.

2. Anak-anak laki-laki mendapatkan prioritas yang lebih tinggi dari pada anak-anak perempuan.

3. Cara menghidangkan atau pelayanan makanan disesuaikan pula dengan status, sehingga cara tertentu dapat memberikan penilaian terhadap suatu keadaan status tertentu yang menimbulkan suatu kegagalan dalam perbaikan gizi yang diinginkan.

Foster dan Anderson menjelaskan bahwa setiap kelompok masyarakat, betapapun sederhananya, memiliki sistem klasifikasi makanan yang didefinisikan

secara budaya. Setiap kebudayaan memiliki pengetahuan tentang bahan makanan yang dimakan, bagaimana makanan tersebut ditanam atau diolah, bagaimana mendapatkan makanan, bagaimana makanan tersebut disiapkan, dihidangkan, dan dimakan. Makanan bukan saja sumber gizi, lebih dari itu makanan memainkan beberapa peranan dalam berbagai aspek dalam kehidupan (Foster dan Anderson, 1986).

Dalam pengertian di atas para ahli tersebut mencatat beberapa peranan makanan yaitu makanan sebagai ungkapan ikatan sosial, makanan sebagai ungkapan dari kesetiakawanan kelompok, makanan dan stress dan simbolis makanan dalam bahasa. Masing-masning kebudayaan selalu memiliki suatu rangkaian aturan yang menjelaskan siapa yang menyiapkan dan menghidangkan makanan, untuk siapa, dimana satu kelompok atau individu makan bersama, dimana dan dalam kesempatan apa dan aturan makan, yang semuanya itu terpola secara budaya dan merupakan bagian cara-cara yang telah diterima dalam kehidupan setiap komunitas (Helman, 1984).

Ibu adalah orang yang menentukan dalam pengaturan pemberian makanan untuk keluarganya. Jika Ibu memiliki pendidikan dan pengetahuan yang baik maka ia akan memberikan makanan yang sama untuk seluruh anggota keluarganya tanpa mengesampingkan anaknya. Pendidikan yang baik tidak akan memengaruhi seorang ibu terhadap budaya pendistribusian makanan yaitu dengan mendahulukan kepala rumah tangga dan membelakangkan anaknya. Sehingga dengan demikian pola

konsumsi makan untuk anaknya dapat terkontrol dengan baik dan semua keluarga mendapat kebutuhan gizi yang sama.

4. Pantangan Makanan

Menurut Suhardjo, pantangan makanan adalah suatu sikap negatif yang lebih kuat terhadap penggunaan makanan atau makanan yang tidak dapat diterima (Suhardjo, 1986).

Dari sudut ilmu gizi, pantangan dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu: 1. Kelompok pertama, termasuk haram menurut agama (Islam), pantangan jenis

ini jangan dipersoalkan lagi dan harus diterima tanpa perdebatan.

2. Kelompok kedua, pantangan pangan yang tidak berdasarkan agama (kepercayaan), jenis pantangan ini sebaiknya dihapuskan karena jelas merugikan kesehatan.

3. Kelompok ketiga, pantangan yang tidak jelas akibatnya terhadap kesehatan dan kondisi gizi, sebaiknya diteliti (observasi) terus melihat akibatnya dalam jangka panjang. Sebagai bahan memutuskan apakah benar tidak merugikan. Seorang individu akan memperoleh pelajaran kebudayaan mengenai makanan ini pada awalnya dalam sebuah keluarga, sebagai sebuah proses sosialisasi. Pengetahuan yang melekat akibat proses sosialisasi yang terjadi sejak bayi tersebut boleh jadi merupakan pengetahuan lokal atau indigenous knowledge, sebagai himpunan pengalaman yang disalurkan melalui informasi dari satu generasi ke generasi berikutnya (Mundy, 1995).

Sebagai contoh mengenai pantangan makanan menarik untuk dilihat penelitian Khomsan (2008) yang menyampaikan contoh kasus pantangan makanan di wilayah Bogor. Masyarakat wilayah Bogor masih ada yang percaya bahwa kepada bayi dan balita laki-laki tidak boleh diberikan pisang ambon karena bisa menyebabkan alat kelaminnya membengkak. Balita perempuan tidak dibolehkan memakan dubur ayam karena dikhawatirkan ketika mereka sudah menikah bisa diduakan suami. Sementara di Indramayu, makanan gurih yang diberikan kepada bayi dianggap membuat pertumbuhannya menjadi terhambat. Untuk balita perempuan, mereka dilarang untuk makan nanas dan timun. Selain itu balita perempuan dan laki-laki juga tidak boleh mengonsumsi ketan karena bisa menyebabkan anak menjadi cadel. Mereka menganggap bahwa tekstur ketan yang lengket menyebabkan anak tidak bisa menyebutkan aksara ‘r’ dengan benar.

Pantangan makanan sangat terkait dengan budaya dan tradisi adat istiadat masyarakat setempat. Tradisi atau adat ini sangat mempengaruhi pola pemberian makan kepada anak karena makanan-makanan yang biasa dipantangkan atau dilarang oleh budaya pada dasarnya memilki nilai gizi yang tinggi. Maka dari itu butuh peran seorang ibu dengan pengetahuan yang baik untuk mengatur pola konsumsi makan anak-anaknya.

5. Jumlah Anggota Keluarga

Anak-anak yang tumbuh dalam suatu keluarga yang miskin sangat rawan terhadap kurang gizi. Dari seluruh anggota keluarga, anak yang paling kecil biasanya paling terpengaruh oleh kekurangan pangan. Sebagian memang demikian, sebab

seandainya jumlah anggota keluarga bertambah, maka pangan untuk setiap anak berkurang dan banyak orang tua tidak menyadari bahwa anak-anak yang lebih tua sering mengambil jatah makanan anak yang lebih muda. Dengan demikian anak-anak yang muda mungkin tidak mendapatkan cukup makanan.

Jumlah anggota keluarga dan banyaknya anak dalam keluarga akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi pangan, jumlah anggota keluarga yang besar dibarengi dengan distribusi pangan yang tidak merata sehingga menyebabkan anak dalam keluarga mengalami kekurangan gizi (Suhardjo, 2003).

2.2. Ekonomi dan Ketersediaan Pangan

Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa atau dengan kata lain usaha yang dilakukan manusia dalam rangka memenugi kebutuhan hidupnya (Anne, 2008).

Supariasa (2002), mejelaskan faktor sosial ekonomi sebagai keseluruhan data sosial ekonomi yang meliputi keadaan penduduk, keadaan keluarga, pendidikan, perumahan, dapur, penyimpanan makanan, sumber air, kakus, pekerjaan, pendapatan, keluarga, kekayaan, pengeluaran dan harga makanan yang tergantung pada pasar dan variasi musim.

Sementara Dalimunthe (1995) menyampaikan kehidupan sosial ekonomi adalah suatu kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang menggunakan indikator pendidikan, pekerjaan dan penghasilan sebagai tolak ukur.

Untuk keadaan ekonomi keluarga sebenarnya relatif mudah diukur dan berpengaruh besar pada konsumsi pangan, terutama pada golongan miskin. Hal ini disebabkan karena penduduk golongan miskin menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan makanan. Dua perubahan ekonomi yang cukup dominan sebagai determinan konsumsi pangan adalah pendapatan keluarga dan harga (baik harga pangan maupun harga komoditas kebutuhan dasar) (Baliwati, 2006).

Terkait dengan permasalahan gizi, faktor ekonomi sangat erat kaitannya dengan ketersediaan makanan. Ketersediaan makanan adalah suatu kondisi dalam penyediaan makanan yang mencakup makanan dan minuman tersebut berasal apakah dari tanaman, ternak atau ikan bagi rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Ketersediaan makanan dalam rumah tangga dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendapatan (Baliwati dan Roosita, 2004).

Ketersediaan pangan yang cukup bagi setiap orang pada setiap saat dan setiap individu yang mempunyai akses untuk memperolehnya baik secara fisik maupun ekonomi disebut oleh Soetrisno (1998) sebagai ketahanan pangan.

Menurut Koentjaraningrat (1993) ada beberapa faktor sosial ekonomi yang memengaruhi status gizi balita, yaitu pekerjaan dan penghasilan.

1. Pekerjaan

Pekerjaan adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk dijual kepada orang lain atau ke pasar guna memperoleh uang sebagai pendapatan bagi

seseorang sesuai dengan nilai sosial yang berlaku. Untuk lebih jelasnya pengertian pekerjaan mencakup beberapa hal, yakni :

a. Pekerjaan sebagai sarana memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perorangan.

b. Pekerjaan sebagai sumber pendapatan.

c. Bagi masyarakat dan perorangan sebagai imbalan atas pengorbanan energinya.

d. Pekerjaan sebagai sumber memperoleh pengakuan status sosial, harga diri dan penghargaan dari masyarakat sebagai imbalan atas peranan dan prestasinya.

e. Pekerjaan merupakan sumber penghidupan yang layak dan sumber martabatnya, adalah kewajiban dan haknya sebagai warga Negara dan manusia makhluk Tuhan (Sagir, 1992)

Ibu-ibu yang bekerja dari pagi hingga sore tidak memiliki waktu yang cukup bagi anak-anak dan keluarga (Berg, 1986). Dalam hal ini ibu mempunyai peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan wanita pekerja. Walaupun demikian ibu dituntut tanggung jawabnya kepada suami dan anak-anaknya, khususnya memelihara anak (Singarimbun, 1988). Keadaan yang demikian dapat memengaruhi keadaan gizi keluarga khususnya anak balita dan usia sekolah. Ibu-ibu yang bekerja tidak mempunyai cukup waktu untuk memperhatikan makanan anak yang sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan serta kurang perhatian dan pengasuhan kepada anak (Berg, 1986).

2. Penghasilan

Menurut Berg (1986), penghasilan merupakan faktor yang paling menentukan kuantitas dan kualitas makanan. Ada hubungan erat antara penghasilan dan gizi yang didorong oleh pengaruh yang menguntungkan dari penghasilan yang meningkat bagi perbaikan kesehatan dan masalah keluarga lainnya. Penghasilan berkaitan dengan keadaan gizi hampir umum terhadap semua tingkat pertambahan penghasilan. Penghasilan keluarga juga memengaruhi ketahanan pangan keluarga. Ketahanan pangan yang tidak memadai pada keluarga dapat mengakibatkan gizi kurang.

2.3. Pola Makan

Pola makan merupakan praktek-praktek pengasuhan yang diterapkan oleh Ibu/pengasuh kepada anak yang berkaitan dengan pemberian makanan. Pemberian makanan pada anak diperlukan untuk memperoleh kebutuhan zat gizi yang cukup untuk kelangsungan hidup, pemulihan kesehatan sesudah sakit, aktivitas, pertumbuhan dan perkembangan. Secara fisiologik, makan merupakan suatu bentuk pemenuhan atau pemuasan rasa lapar. Untuk seorang anak, makan dapat dijadikan media untuk mendidik anak supaya dapat menerima, menyukai dan memilih makanan yang baik (Santoso, 1995).

Menurut Hong dalam Kardjati (1985) yang dikutip oleh Santoso (2004), mengemukankan bahwa, pola makan adalah berbagai informasi yang memberikan gambaran mengenai macam dan jumlah makanan yang dimakan tiap hari oleh satu orang dan merupakan ciri khas untuk satu kelompok masyarakat tertentu.

Praktek-praktek pengasuhan pemberian makan terhadap anak terdiri dari: 1. Pemberian makanan yang sesuai umur anak:

- Jenis makanan yang diberikan - Frekuensi makan dalam sehari

2. Kepekaan Ibu mengetahui saat anak makan yaitu waktu makan 3. Upaya menumbuhkan nafsu makan anak:

Cara memberikan makan sebaiknya dengan membujuk anak sehingga menumbuhkan nafsu makan anak

4. Menciptakan situasi makan yang baik, hangat dan nyaman (Engel et. Al, 1997). Jenis makanan dan frekuensi makan anak harus disesuaikan dengan umur anak (Depkes RI, 2005), yaitu:

- Umur 12-23 bulan : - ASI/PASI sesuai keinginan anak

- Nasi lembek 3x sehari, ditambah telur/ ayam/ ikan/ tempe/ tahu/daging sapi/ wortel/ bayam/ kacang hijau/ santan/ minyak

- Makanan selingan 2x sehari diantara waktu makan seperti bubur kacang hijau, biscuit, nagasari dan sebagainya. - Sari buah

- Umur 24-35 : - Makanan yang biasa dimakan oleh keluarga 3x sehari yang terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, buah

- Umur 36-59 bulan : - Pemberian makanan sama dengan anak umur 24-35 bulan yaitu 3x sehari terdiri dari nasi,lauk pauk, sayur, buah. Nafsu makan anak dipengaruhi oleh rasa lapar dan emosi (Santoso, 1995). Maka, pemberian makan pada anak sebaiknya pada saat anak lapar sehingga ia dapat menikmatinya, tidak perlu dengan membuat jadwal makan yang terlalu kaku (terlalu disiplin terhadap waktu), karena mungkin saja bila kita memaksakan anak makan pada jam yang telah ditentukan, anak belum merasa lapar sehingga dia tidak mempunyai napsu untuk makan. Mungkin juga pada saat jam makan yang ditentukan anak masih merasa lelah setelah bermain, sebaiknya biarkan anak beristirahat terlebih dahulu.

Memberi makan pada anak harus dengan kesabaran dan ketekunan, sebaiknya menggunakan cara-cara tertentu seperti dengan membujuk anak. Jangan memaksa anak bila dipaksa akan menimbulkan emosi pada anak sehingga anak menjadi kehilangan nafsu makan (Pudjiadi, 2005).

Sikap ibu/pengasuh yang hangat, ramah menciptakan suasana yang nyaman, tenang mengungkapkan kasih sayang dengan senyuman dan pelukan, dapat menimbulkan napsu makan anak (Hurlock, 1991).

Pola asuh makan sangat menentukan status gizi anak. Ibu yang dapat membimbing anak tentang cara makan yang sehat dan bergizi akan meningkatkan gizi anak (Anwar, 2000). Sebaliknya pola asuh makan yang tidak memadai dapat menyebabkan terjadinya malnutrisi pada anak (UNICEF, 1999, Kurniawan, et.al, 2001).

2.3.1. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pola Pemberian Makan 1. Pengetahuan Gizi Ibu

Bila pengetahuan tentang bahan makanan yang bergizi masih kurang maka pemberian makanan untuk keluarga bisa dipilih bahan-bahan yang hanya dapat mengenyangkan perut saja tanpa memikirkan apakah bahan makanan itu bergizi atau tidak, sehingga kebutuhan energi dan zat gizi masyarakat dan anggota keluarga tidak tercukupi. Menurut Soehardjo (1989), bila ibu rumah tangga memiliki pengetahuan gizi yang baik ia akan mampu untuk memilih makanan-makanan yang bergizi untuk dikonsumsi.

2. Pendidikan Ibu

Peranan ibu sangat penting dalam penyediaan makanan bagi anak balitanya, pengetahun yang diperoleh baik formal maupun non formal sangat menentukan untuk ditetapkan dalam hal pemilihan dan penentuan jenis makanan yang dikonsumsi oleh balita dan anggota keluarga lainnya.

Pendidikan gizi Ibu bertujuan untuk meningkatkan penggunaan sumber daya makanan yang tersedia. Dari hal tersebut dapat diasumsikann bahwa tingkat kecukupan energi dan zat gizi pada balita relatif tinggi bila pendidikan Ibu tinggi (Depkes RI, 2000).

3. Pendapatan Keluarga

Pendapatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas dan kuantitas makanan. Tetapi perlu disadari bahwa pendapatan tidak selalu membawa perbaikan pada susunan makanan. Tingkat pendapatan juga ikut menentukan jenis

pangan yang akan dibeli dengan tambahan uang tersebut. Orang miskin membelanjakan sebagian pendapatan tambahan tersebut untuk makanan, sedangkan orang kaya jauh lebih rendah. Semakin tinggi pendapatan semakin besar pula persentase dari pendapatan tersebut dipergunakan untuk membeli buah, sayur mayur dan berbagai jenis bahan pangan lain (Berg, A & Sajogyo, 1986).

2.3.2. Pola Makan Sehat Anak

Peran Ibu untuk menanamkan kebiasaan pola makan sehat pada anak di usia dini sangatlah penting. Berikut adalah 10 tips untuk membentuk pola makan sehat pada anak (Akhmadi, 2009):

1. Peranan Ibu untuk menentukan “Apa yang akan dimakan” anak sangat penting. Tingkatkan pengetahuan tentang kebutuhan gizi balita, jenis, makanan, susunan menu yang kreatif serta ciptakan suasana yang menyenangkan di saat makan. 2. Jangan langsung pasrah atau menyerah saat disajikan makanan, anak berkata,

“aku tidak menyukainya”. Penelitian membuktikan bahwa untuk menawari anak makanan baru, diperlukan 10 kesempatan pada saat yang berbeda dan baru berhasil. Moto “Coba dan Coba lagi” harus selalu diterapkan.

3. Perkenalkan rasa baru kepada anak secara rutin. Mulai dari dalam kandungan dengan mengkonsumsi makanan ibu hamil, ASI dan makanan padat.

4. Jadilah teladan, panutan, dan idola yang baik bagi Si Kecil. Sajikan dan makanlah berbagai macam makanan. Biarkan anak melihat ibu dan anggota

keluarga lain menikmati makanan. Dudukanlah Si Kecil di samping Anda dan biarkan dia bereaksi.

5. Perkuat sikap positif makan anak dengan cara memberikan komentar positif setiap kali anak Anda mengkonsumsi makanan yang sehat dan mencoba makan dengan benar.

6. Manfaatkan selera makan Si Kecil. Kembangkan selera makannya dan berikan makanan sesuai waktu yang dia inginkan dan tentu saja berikan pada saat Si Kecil lapar.

7. Lingkungan dan suasana makan harus tenang dan bebas emosi.

o Jangan melarang dan memaksakan makanan tertentu karena sikap seperti itu akan berdampak negatif terhadap pola makan anak.

o Jangan terlalu dan selalu menekankan masalah makanan.

o Izinkan Si Kecil untuk sekali-kali mengkonsumsi minuman dan makanan yang disukainya, dengan catatan: setelah semua makanan sehat dan baik dikonsumsinya.

8. Ubahlah letak penyimpanan makanan.

o Makanan sehat disimpan di tempat yang mudah terlihat dan dijangkau.

o Simpan makanan kudapan ditempat yang tersembunyi sehingga Ibu bisa memantau jenis dan jumlah yang dimakan oleh anak.

9. Tetap santai, tenang dan konsisten dan jangan menyerah pada tuntutan anak dan emosi mereka.

10. Tumbuhkan rasa bangga dan ucapkan selamat pada diri sendiri karena sudah berhasil memerankan tugas dengan baik untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan cerdas, kunci keberhasilan di masa depan.

2.3.3. Sosial Budaya dengan Pola Makan

Pola konsumsi makan merupakan hasil budaya masyarakat yang bersangkutan, dan mengalami perubahan terus menerus sesuai dengan kondisi lingkungan dan tingkat kemajuan budaya masyarakat. Pola konsumsi ini diajarkan dan bukan diturunkan secara herediter dari nenek moyang sampai generasi mendatang (Sediaoetama, 2006). Keterangan ini juga didukung oleh pendapat Simatupang dan Ariani (1997) yang menjelaskan faktor yang berperan dalam pembentukan pola konsumsi adalah kebiasaan (sosio budaya) dan selera.

Salah satu kaitan pola makan dengan sosial budaya adalah tabu makanan yang ditentukan menurut adat istiadat tradisional. Kebiasaan demikian tentu sangat erat hubungannya dengan kepercayaan. Tabu makanan ini ada yang dapat merugikan terhadap pemeliharaan bahan makanan yang dikonsumsi. Dengan adanya tabu ini, maka makanan yang dikonsumsi menjadi terbatas, walaupun tidak berakibat fatal, hanya bersifat merugikan saja. Alasan dari tabu ini terkadang tidak rasional dan tidak dapat diterangkan secara ilmiah.

Terkait dengan permasalahan tabu makanan, segala jenis tabu atau pantangan yang ada selalu berdasarkan pada dua hal, yakni agama dan kepercayaan. Pantangan

itu sendiri dapat diartikan sebagai larangan atau sesuatu yang tidak benar dilakukan (Suhardjo, 1989).

Pantangan atau tabu yang tidak berdasar agama/kepercayaan dapat dikategorikan sebagai:

a. Tabu yang jelas merugikan kondisi gizi dan kesehatan, sebaiknya diusahakan untuk mengurangi, bahkan kalau bisa dapat menghapusnya.

b. Tabu yang memang menguntungkan keadaan gizi dan kesehatan, diusahakan untuk memperkuat dan melestarikannya.

c. Tabu yang jelas pengaruhnya bagi kondisi gizi dan kesehatan dapat dibiarkan, diusahakan untuk memperkuatnya dan melestarikannya (Nurlinda, 2004).

Banyak sekali penemuan para peneliti yang menyatakan bahwa faktor budaya sangat berperan dalam proses terjadinya masalah gizi di berbagai masyarakat dan negara. Unsur-unsur budaya mampu menciptakan suatu kebiasaan makan penduduk yang kadang-kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmu gizi. Berbagai budaya memberikan peranan dan nilai yang berbeda-beda terhadap pangan atau makanan. Misalnya bahan-bahan makanan tertentu oleh suatu budaya masyarakat dapat dianggap tabu untuk dikonsumsi dengan alasan-alasan tertentu, sementara itu ada pangan yang dinilai sangat tinggi baik dari segi ekonomi maupun sosial karena mempunyai peranan yang penting dalam hidangan makanan pada suatu perayaan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan.

Di sisi yang lain, kebiasaan makan juga memiliki hubungan dengan hampir semua agama, walaupun berlainan dari agama satu dengan agama lainnya.

Kebanyakan kelompok agama juga mempunyai peraturan tertentu terhadap makanan. Pada mulanya, mereka mengembangkan sebagai prasangka terhadap beberapa bahaya yang berhubungan dengan pangan yang kini dipantang atau karena faktor lain. Apapun alasannya, jenis pangan tertentu tidak dapat diterima anggota suatu kelompok beragama (Suhardjo, 2005).

2.4. Balita

Menurut Irianto dan Waluyo (2004), balita adalah kelompok usia 1-5 tahun. Notoatmodjo (1996), menjelaskan balita merupakan kelompok umur yang paling menderita akibat gizi (Kurang Kalori Protein), dan jumlahnya dalam populasi besar. Beberapa kondisi atau anggapan yang menyebabkan anak balita ini rawan gizi dan rawan kesehatan antara lain sebagai berikut:

1. Anak balita baru berada dalam masa transisi dari makanan bayi ke makanan orang dewasa.

2. Biasanya anak balita ini sudah mempunyai adik, atau Ibunya sudah bekerja penuh sehingga perhatian Ibu sudah berkurang.

3. Anak balita sudah mulai main tanah, dan sudah dapat main diluar rumahnya, sehingga lebih terpapar dengan lingkungan yang kotor dan kondisi yang memungkinkan untuk terinfeksi dengan berbagai macam penyakit.

4. Anak balita belum dapat mengurus dirinya sendiri, termasuk dalam memilih makanan. Di pihak lain Ibunya sudah begitu tidak memperhatikan lagi

makanan anak balita, karena dianggap sudah dapat makan sendiri (Notoatmodjo, 1996).

2.4.1. Balita Bawah Garis Merah

Balita Bawah Garis Merah (BGM) adalah balita yang ditimbang berat badannya berada pada garis merah atau di bawah garis merah pada KMS. Balita BGM tidak selalu berarti menderita gizi buruk. Akan tetapi, itu dapat menjadi indikator awal bahwa balita tersebut mengalami masalah gizi (Depkes, 2004).

Kartu Menuju Sehat (KMS) merupakan suatu alat yang digunakan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita, bukan untuk menilai status gizi balita. Itulah sebabnya balita BGM dikatakan belum berarti menderita gizi buruk. Hal ini dikarenakan KMS diisi atas indikator BB/U, bukan TB/U. Berat badan merupakan ukuran yang sensitif yang sangat dipengaruhi oleh perubahan status gizi. Sedangkan tinggi badan anak tidak dipengaruhi oleh status gizi anak. Seorang anak dikatakan tidak normal bila diukur berdasarkan BB/U. Namun, apabila diukur berdasarkan TB/U belum tentu anak tersebut tidak normal. Itulah sebabnya status gizi balita tidak dapat dxitentukan hanya berdasarkan pengukuran BB/U.

Seorang balita BGM dapat disebabkan oleh karena pola asuh anak yang tidak baik dan sosial ekonomi keluarga yang rendah. Apabila balita BGM diberikan perhatian yang lebih dan diberikan asupan gizi yang baik, balita tersebut tidak akan mngalami gizi kurang maupun gizi buruk.

2.5. Landasan Teori

Menurut Engel et al, pola asuh adalah kemampuan masyarakat untuk menyediakan waktu, perhatian dan dukungan dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial dari anak yang sedang tumbuh dalam anggota keluarga. Pola asuh juga merupakan cara orang tua dalam mendidik anak dan membesarkan anak yang dipengaruhi oleh banyak faktor budaya, agama, kebiasaan, dan kepercayaan serta kepribadian orang tua. Salah satu yang menjadi bagian dari pola asuh adalah pemberian ASI dan makanan pendamping anak (Sunarti, 2004).

Seorang Ibu memegang peranan penting dalam pengasuhan anaknya khususnya dalam menentukan pola makan bagi anaknya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pola makan anak. Sajogya, dkk (1994) menyatakan pendapatan yang rendah menyebabkan orang tidak mampu membeli pangan dalam jumlah yang diperlukan. Rendahnya pendapatan mungkin disebabkan karena menganggur atau karena susahnya memperoleh lapangan kerja. Berlainan dengan faktor pendapatan ternyata ada penduduk atau masyarakat yang berpendapatan cukup dan lebih dari cukup (baik di kota maupun di desa, seperti petani pemilik tanah, penggarap dan sebagainya) dalam penyediaan makanan keluarga banyak yang tidak memanfaatkan bahan makanan yang bergizi, hal ini disebabkan oleh faktor lain. Faktor yang lainnya yaitu kurangnya pengetahuan tentang gizi atau kemampuan untuk menerapkan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Besarnya keluarga juga termasuk salah satu faktor yang memengaruhi status gizi balita, dimana jumlah pangan yang tersedia untuk suatu keluarga besar mungkin cukup untuk keluarga yang besarnya

setengah dari keluarga tersebut, tetapi tidak cukup untuk mencegah gangguan gizi pada keluarga besar tersebut. Selain itu pantangan makan juga termasuk didalamnya, dimana sikap yang tidak menyukai suatu makanan tertentu untuk dikonsumsi, hal ini juga dapat menjadi kendala dalam memperbaiki pola pemberian makanan terhadap anggota keluarga dengan makanan yang bergizi.

Notoatmodjo (2003), menjelaskan bahwa gizi masyarakat bukan hanya menyangkut aspek kesehatan saja, melainkan aspek-aspek terkait yang lain, seperti ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, kependudukan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, penanganan atau perbaikan gizi sebagai upaya terapi tidak hanya diarahkan kepada gangguan gizi atau kesehatan saja, melainkan juga ke arah bidang-bidang yang lain.

Selanjutnya Notoatmodjo (2005), juga menjelaskan keadaan sosial ekonomi merupakan aspek sosial budaya yang sangat mempengaruhi status kesehatan dan juga berpengaruh pada pola penyakit bahkan juga berpengaruh pada kematian, misalnya obesitas lebih banyak ditemukan pada golongan masyarakat yang berstatus ekonomi tinggi dan sebaliknya kasus malnutrisi lebih banyak ditemukan di kalangan masyarakat yang berstatus ekonomi rendah.

Suhardjo (1986) menjelaskan bahwa untuk melihat kondisi sosial budaya seseorang terkait dengan masalah gizi maka perlu diperhatikan beberapa faktor yakni pengetahuan, suku/etnis, distribusi makanan dan pantangan makanan. Selanjutnya Supariasa (2002), mejelaskan faktor sosial ekonomi sebagai keseluruhan data sosial ekonomi yang meliputi keadaan penduduk, keadaan keluarga, pendidikan, perumahan, dapur, penyimpanan makanan, sumber air, kakus, pekerjaan, pendapatan,

keluarga, kekayaan, pengeluaran dan harga makanan yang tergantung pada pasar dan variasi musim. Dalimunthe (1995) menyampaikan kehidupan sosial ekonomi adalah suatu kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang menggunakan indikator pendidikan, pekerjaan dan penghasilan sebagai tolak ukur.

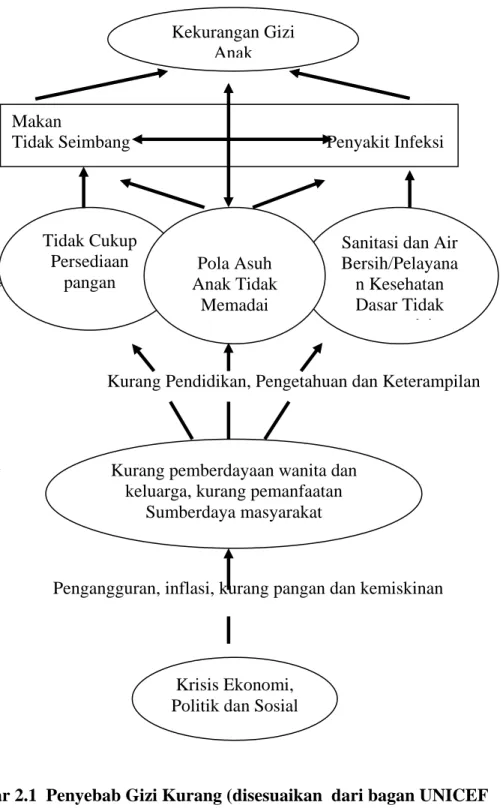

Semua masalah diatas pada hakekatnya dapat bersumber pada ketidakstabilan ekonomi, politik, dan sosial bangsa dan negara. Untuk lebih singkatnya dapat digambarkan daya tahan tubuh balita dalam konteks sosial, politik dan budaya berikut (Soekirman, 2000):

Dampak

Penyebab Langsung

Penyebab Tidak langsung

Kurang Pendidikan, Pengetahuan dan Keterampilan

Pokok masalah Di masyarakat

Pengangguran, inflasi, kurang pangan dan kemiskinan

Akar Masalah (Nasional)

Gambar 2.1 Penyebab Gizi Kurang (disesuaikan dari bagan UNICEF (1998) The State of the world’s Children 1998. Oxford Univ.Press) Kekurangan Gizi Anak Tidak Cukup Persediaan pangan

Sanitasi dan Air Bersih/Pelayana

n Kesehatan Dasar Tidak d i

Kurang pemberdayaan wanita dan keluarga, kurang pemanfaatan

Sumberdaya masyarakat

Krisis Ekonomi, Politik dan Sosial Makan

Tidak Seimbang Penyakit Infeksi

Pola Asuh Anak Tidak

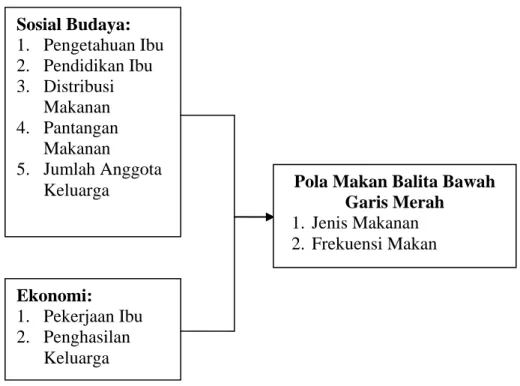

2.6. Kerangka Konsep

Variabel Independen Variabel Dependen

Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan kerangka konsep di atas, diketahui bahwa variabel independen yaitu sosial budaya dan ekonomi. Sosial budaya meliputi pengetahuan, pendidikan, distribusi makanan, pantangan makanan dan jumlah anggota keluarga, sedangkan ekonomi meliputi pekerjaan dan penghasilan. Variabel dependen yaitu pola makan balita Bawah Garis Merah (BGM). Sosial budaya dan ekonomi dapat memengaruhi pola makan balita Bawah Garis Merah (BGM).

Sosial Budaya: 1. Pengetahuan Ibu 2. Pendidikan Ibu 3. Distribusi Makanan 4. Pantangan Makanan 5. Jumlah Anggota Keluarga Ekonomi: 1. Pekerjaan Ibu 2. Penghasilan Keluarga

Pola Makan Balita Bawah Garis Merah

1. Jenis Makanan 2. Frekuensi Makan