DINAMIKA PABRIK GULA JENAR DI KABUPATEN PURWOREJO

PADA TAHUN 1909-1933

THE DYNAMICS OF JENAR SUGAR FACTORY IN PURWOREJO REGENCY

IN 1909-1933

Iwan Dwi Aprianto

Prodi Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta

Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor telepon: 081392665119

Pos-el: iwandwiaprianto24@gmail.com ABSTRACT

Since the enactment of liberal system in 1870, sugar industry had grown rapidly. Plantation companies and sugar factory sprang up in some regions on Java, including Purworejo, which was marked by the establishment of Jenar Sugar Factory in 1909. Jenar Sugar Factory existed for almost a quarter of a century. In 1933, Jenar Sugar Factory stopped operating due to the crisis of malaise. This paper purposes to determine the development of the Jenar Sugar Factory, its production, infrastructure, and influences on the socio-economic life of society. The method used in this study is a critical historical method which consists of four stages, namely heuristics, source criticism (verification), interpretation, and historiography. The result of this study indicates that Jenar Sugar Factory developed rapidly since its inception. From year to year, sugar production had increased accompanied by an increasing of cane plantation areas. Various facilities for factory employees were provided to support the production activities, including lorry and locomotive buildings, official houses, administrative buildings, societeit buildings, and parks and tennis courts. For almost a quarter of a century, the influences of Jenar Sugar Factory could be seen from the increasing rate of population growth, especially around the area of sugar industry, the strengthening of workers, the strengthening of money economic system, and the presence of new social problems in society.

Keywords: Jenar Sugar Factory, Purworejo, plantation, land, cane. ABSTRAK

Sejak diberlakukannya sistem liberal pada tahun 1870, industri gula berkembang pesat. Perusahaan-perusahaan perkebunan dan pabrik gula bermunculan di berbagai wilayah di Jawa, tidak terkecuali di Purworejo yang ditandai dengan berdirinya Pabrik Gula Jenar pada tahun 1909. Eksistensi Pabrik Gula Jenar bertahan hampir seperempat abad lamanya. Pada tahun 1933, Pabrik Gula Jenar berhenti beroperasi karena adanya krisis malaise. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Pabrik Gula Jenar, produksi, infrastruktur, dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah kritis yang terdiri atas empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber (verifikasi), interprestasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pabrik Gula Jenar mengalami perkembangan pesat dari awal berdirinya. Dari tahun ke tahun produksi gula mengalami peningkatan yang diiringi dengan peningkatan luas area perkebunan tebu. Berbagai sarana dan fasilitas bagi pegawai pabrik disediakan untuk menunjang kegiatan produksi, meliputi bangunan lori dan lokomotif, rumah dinas, gedung administrasi, gedung societeit, hingga taman dan lapangan tenis. Selama hampir seperempat abad, pengaruh Pabrik Gula Jenar terlihat dari meningkatnya laju pertumbuhan penduduk terutama di sekitar kawasan industri gula, menguatnya kaum buruh, menguatnya sistem ekonomi uang, dan munculnya permasalahan sosial baru di masyarakat.

Kata kunci: Pabrik Gula Jenar, Purworejo, perkebunan, tanah, tebu.

Gambar 1. Peta Kabupaten Purworejo.

Sumber: https://www.purworejokab.go.id.

Diakses tanggal 16 Oktober 2020.

Industri gula di Jawa tidak hanya terpusat di daerah pesisir Pantai Utara Jawa saja, tetapi juga di pesisir selatan Jawa. Beberapa karesidenan di Jawa Tengah merupakan penghasil utama komoditas gula, salah satunya adalah Karesidenan Bagelen. Kabupaten Purworejo sebagai bagian dari Karesidenan Bagelen merupakan sentra perkebunan tebu di Jawa bagian selatan. Wilayah Purworejo berada di pesisir selatan Jawa dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Ada pun batas wilayahnya di sebelah utara berbatasan dengan Wonosobo dan Magelang, di sebelah barat berbatasan dengan Kebumen, serta di sebelah timur berbatasan dengan Yogyakarta (Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, 2018: 10-12).

Wilayah Purworejo sebelum tahun 1830 menjadi bagian dari wilayah Kasunanan Surakarta. Namun, setelah berakhirnya Perang Diponegoro pada 1830, wilayah Purworejo berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia-Belanda (Penadi, 2000:115). Sebagai penguasa baru, pemerintah Hindia-Belanda lantas mengangkat pejabat baru sebagai kepanjangan tangan mereka di wilayah tersebut dan menerapkan berbagai kebijakan ekonomi mengenai masalah perkebunan. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870, perkebunan-perkebunan di Purworejo berkembang pesat dan beberapa jenis tanaman menjadi komoditas ekspor utama pemerintah Hindia-Belanda. Komoditas yang menjadi PENDAHULUAN

Masuknya sistem ekonomi liberal di Hindia-Belanda ditandai dengan lahirnya

Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria).

Dalam Undang-Undang Agraria 1870 diatur mengenai ketentuan-ketentuan sewa tanah. Lahirnya sistem ekonomi liberal dimaksudkan untuk melindungi pihak swasta maupun pedagang asing yang berada di Hindia-Belanda untuk bisa mengembangkan usahanya, terutama dalam bidang perkebunan. Prinsip ekonomi liberal di satu pihak memberikan kebebasan kepada petani untuk menyewakan tanahnya dan di pihak lain menyediakan tenaganya bagi penyelenggaraan perusahaan perkebunan Dengan ditetapkanya Undang-Undang Agraria 1870, para pemilik modal asing Bangsa Belanda maupun Bangsa Eropa lainya mendapatkan kesempatan yang luas untuk membuka usaha di perkebunan-perkebunan Indonesia (Rachman, 2017: 34).

Perkebunan tebu dan industri gula pada masa kolonial banyak dibuka di Jawa. Hal ini dikarenakan keadaan tanah, iklim, dan penduduknya sangat cocok bagi penanaman tebu. Industri gula menjadi sektor penting bagi perekonomian tanah jajahan karena gula merupakan komoditas utama di pasaran internasional. Penanaman tebu dilakukan di lahan-lahan pertanian bahan pangan. Berkembangnya penanaman tebu di lahan persawahan akhirnya menimbulkan berbagai masalah yang sangat rumit karena terjadi persaingan antara tanaman padi dan tebu dalam menggunakan tanah sawah (Prabowo, 2006:3). Akibatnya, kesempatan petani dalam menanam padi di sawah menjadi terbatas karena kewajiban menanam tebu di sebagian

peranan penting di wilayah Bagelen dan mendapat pasaran baik di Eropa adalah kopi, gula, dan cengkih. Hal ini tercermin dalam besarnya perhatian pihak investor yang banyak menanamkan modalnya dalam perkebunan, terutama gula dan kopi (Penadi, 2011:179).

Dataran rendah Purworejo memiliki tanah yang subur, air yang melimpah, dan padat penduduk. Persawahan dan perkebunan difokuskan di dataran rendah serta lereng-lereng gunung yang memiliki pengairan cukup, baik pada musim kemarau maupun penghujan. Pola pengairan di Purworejo sendiri mengandalkan beberapa sungai, yaitu Sungai Bogowonto, Sungai Boro, Sungai Jali, dan Sungai Semo. Pembagian airnya dari Sungai Bogowonto dan Kodil ke saluran Guntur dan Boro serta Kali Semo, sedangkan pembagian air dari Sungai Jali menuju ke saluran Loning dan Kragilan. Pembagian air dari saluran induk ke saluran selanjutnya diatur oleh petugas dari dinas pengairan. Hal inilah yang melatarbelakangi berdirinya Pabrik Gula Jenar (Kartodirdjo, 1977: CXIII).

Pabrik Gula Jenar berdiri tahun 1909 dan terletak di Distrik Purwodadi. Pabrik ini dibangun oleh NV-Suikeronderneming

Poerworedjo, yaitu sebuah Perusahaan Terbuka

(PT) yang didirikan di Amsterdam, Belanda tahun 1908. Lahan produksi perkebunan tebu diperoleh melalui kebijakan sewa tanah yang diatur dalam Agrarische Wet. Sementara itu, tenaga kerja perkebunan dan pabrik gula diperoleh dari masyarakat setempat. Eksistensi pabrik ini tidak bertahan lama. Krisis malaise yang terjadi akhir tahun 1920-an berakibat pada merosotnya perekonomian di Hindia-Belanda.

Krisis malaise merupakan sebuah peristiwa menurunnya tingkat ekonomi secara dramatis di seluruh dunia yang mulai terjadi pada 1929 di Amerika Serikat. Peristiwa ini menghancurkan seluruh perekonomian negara-negara industri maupun negara berkembang. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya krisis malaise adalah Perang Dunia I, sistem kapitalisme yang menimbulkan over produksi, jatuhnya bursa

saham, dan jatuhnya standar emas. Hal ini disebabkan oleh produksi gula yang berlimpah, sehingga mengakibatkan anjloknya harga gula di pasaran internasional. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Hindia-Belanda menetap-kan kebijamenetap-kan pengurangan produksi gula dengan melakukan perampingan jumlah pabrik gula. Dampak dari peristiwa tersebut adalah beberapa pabrik gula harus menutup produksinya akibat kebijakan tersebut. Pabrik Gula Djenar menjadi salah satu dari sekian banyak pabrik yang harus menerima kebijakan itu.

Terkait pustaka, Rachman dalam bukunya berjudul Petani dan Penguasa Dinamika

Perjalanan Politik Agraria Indonesia yang

diterbitkan oleh Insist Press mengungkapkan bahwa di Karesidenan Kedu terdapat dua pabrik gula pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, yaitu Pabrik Gula Jenar di Purworejo dan Pabrik Gula Rembun di Prembun. Selain itu, ada satu pabrik gula di Banyumas (Kalirejo) dan tiga pabrik gula di Yogyakarta (Medari, Sendangpitu, dan Cebongan) yang mempunyai area perkebunan tebu di daerah Kedu. Perkebunan tebu dan industri gula dalam perkembanganya pada masa kolonial banyak dibuka di Jawa. Hal ini dikarenakan keadaan tanah, iklim, dan penduduknya sangat cocok bagi penanaman tebu (Rachman, 2017).

Pustaka selanjutnya yang mendukung penelitian ini adalah hasil riset dari Penadi berjudul Bagelen-Tiongkok dan Sejarah

Nusantara yang diterbitkan oleh Lembaga

Studi dan Pengembangan Sosial Budaya. Dia menyebutkan bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870, perkebunan-perkebunan di wilayah Purworejo berkembang pesat. Ada pun komoditas yang menjadi ekspor utama di wilayah Bagelen dan mendapat pasaran baik di Eropa yaitu kopi, gula, dan cengkih (Penadi, 2011).

Pustaka terakhir yang dipakai adalah hasil penelitian dari Mubyarto dan Daryanti berjudul

Gula: Kajian Sosial-Ekonomi yang diterbitkan

oleh Aditya Media. Keduanya mengatakan bahwa rencana pembangunan pabrik gula di

Purworejo telah ada sejak akhir abad ke-19. Van Benthem Van Den Bergh sebagai Residen Bagelen melalui Lembaran Negara Tahun 1899 No. 263 memerintahkan penanaman bibit tebu serta pendirian pabrik gula. Selama hampir seperempat abad berdiri, Pabrik Gula Jenar mengalami perkembangan yang pesat terutama memasuki tahun 1920-an. Peningkatan produksi gula dari tahun ke tahun diimbangi dengan peningkatan luas areal perkebunan yang mencapai 4.700 bau. Bau atau bahu (dari bahasa Belanda: bouw, berarti “garapan”) adalah satuan luas dalam agraria yang dipakai di beberapa tempat di Indonesia, terutama di Jawa. Ukuran

bau agak bervariasi, tetapi kebanyakan adalah

0,70 hingga 0,74 hektare (7.000-7.400 m2) dan

ada juga yang menyamakannya dengan 0,8 hektare. Seperempat bau disebut satu iring, sedangkan seperdelapannya adalah satu sidu. Dalam ukuran yang disepakati secara nasional, satu bau adalah 500 ubin (setara dengan 14,0625 m2). Satuan bau banyak digunakan untuk area

pertanian dan ladang pada zaman Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, 1 bau adalah 7.096,5 m2 (Mubyarto dan

Daryanti, 1991).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan beberapa permasalahan, yaitu 1) Bagaimana kondisi perkebunan tebu di daerah Bagelen, Purworejo pada tahun 1909-1930? 2) Bagaimana perkembangan Pabrik Gula Jenar pada masa pemerintahan Hindia-Belanda? 3) Apa sajakah pengaruh dari pendirian Pabrik Gula Jenar terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di daerah Purworejo? METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis. Metode penelitian sejarah mengacu pada analisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau atau sumber sejarah. Metode penelitian sejarah terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 1975:32). Heuristik adalah tahap pengumpulan data atau sumber-sumber sejarah yang relevan. Pengumpulan data

berupa studi kepustakaan dilakukan di Badan Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional. Sumber-sumber yang dikumpulkan merupakan bahan-bahan dalam penyusunan historiografi. Sumber-sumber tersebut berupa arsip, artikel, buku-buku, dan koran yang berkaitan.

Verifikasi atau kritik sumber adalah tahap pengkajian terhadap otentisitas dan kredibilitas sumber yang diperoleh, baik dari segi fisik maupun isi sumber. Kritik sumber dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan otentitas dan kredibilitas sumber, baik berupa keterangan lisan maupun tertulis. Hal ini dilakukan dengan membandingkan sumber-sumber berbeda yang penulis dapatkan, sehingga penulis dapat menilai bahwa isi sumber sejarah yang diteliti tersebut otentik atau palsu serta dapat dipercaya atau tidak.

Interpretasi adalah menafsirkan sumber yang telah diperoleh disesuaikan dengan fakta-fakta di lapangan, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih bersifat objektif. Interpretasi dilakukan dengan menafsirkan data-data yang dimunculkan dari data yang telah terseleksi untuk mendapatkan fakta yang benar dan dapat diyakini. Hal ini disebabkan oleh tidak semua fakta dapat dimasukkan dalam penelitian sejarah yang akan dikaji. Ada pun historiografi atau penulisan sejarah adalah penyampaian hasil interpretasi dalam bentuk karya tulis.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada hubungan sebab-akibat dari fenomena historis pada cakupan waktu dan tempat. Dari analisis tersebut dihasilkan tulisan deskriptif-analitis. Sejarah analitis merupakan sejarah yang berpusat pada pokok-pokok permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut lantas diuraikan secara sistematis. Ada pun teknik yang digunakan sebagai analisis data adalah library research, yaitu suatu riset kepustakaan murni dengan menggunakan analisis isi yang berfungsi sebagai telaah teoritis suatu disiplin ilmu (Hadi, 1998:9).

PEMBAHASAN

Kondisi Perkebunan Tebu di Bagelen, Purworejo

Diberlakukanya Undang-Undang Agra-ria 1870 membuka peluang bagi investor-investor asing untuk menanamkan modalnya di Hindia-Belanda, yaitu salah satunya di bidang perkebunan. Dengan adanya undang-undang tersebut, memberi kepastian dan jaminan penguasan lahan yang sangat penting bagi perkembangan usaha perkebunan maupun industri gula swasta. Gula menjadi penyumbang terbesar ekspor Hindia-Belanda yang mengungguli komoditas-komoditas lain, seperti kopi, kelapa, dan indigo (tarum). Perkebunan-perkebunan tebu tumbuh subur di berbagai wilayah Bagelen. Distrik Purworejo dan Distrik Purwodadi menyumbang sebagian besar lahan perkebunan tebu.

Tebu di daerah Bagelen ditanam di lahan penduduk yang disewa oleh perusahaan perkebunan atau pabrik gula. Selain itu, penduduk juga diharuskan menyisihkan lahannya untuk keperluan penanaman tebu. Penanaman tebu dilakukan di lahan penduduk sebesar sepertiga dari luas lahan, sedangkan sisa dua pertiga lahannya bisa digunakan untuk menanam padi dan palawija. Jenis palawija yang biasa ditanam meliputi, jagung, kacang, dan umbi-umbian yang memiliki masa panen satu musim (enam bulan). Hal ini dilakukan karena lahan yang digunakan untuk tanaman padi maupun palawija harus bergantian dengan tanaman tebu. Dalam satu musim tanam tebu diperlukan waktu selama 12-16 bulan sampai siap dipanen. Sistem ini dikenal dengan

Glebagan (Geertz, 1976: 95).

Penanaman tebu dimulai pada akhir musim kemarau setelah panen padi musim hujan. Saat itu, sawah-sawah harus diubah menjadi deretan pematang dan parit-parit. Ukuran parit disesuaikan dengan sistem pengairanya. Jika pengairannya menggunakan pompa, ukuran parit tidak perlu terlalu besar, karena tidak banyak menampung air. Untuk

dapat mencapai rendemen atau kadar gula sebesar 10%, dibutuhkan waktu 12 bulan terhitung sejak tebu ditanam. Ketika usia tebu memasuki bulan ke-16, kadar gula yang dihasilkan mencapai 15% (Mubyarto, dkk, 1992:8-10). Sementara itu, tebu yang ditanam di Bagelen rata-rata menghasilkan kadar gula sebesar 8-11% (Oktaviani, 2007: 46).

Perusahaan perkebunan menanami sepertiga sawah itu dengan tebu. Sawah itu dipakai untuk tanaman tebu selama 15 bulan. Sesudah 18 bulan, sawah itu dikembalikan kepada pemiliknya dan sepertiga sawah yang lain ditanami tebu, demikian seterusnya sepanjang siklus. Namun, karena tebu yang baru biasanya sudah ditanam sebelum yang lama dipanen, sawah itu biasanya ditanami tebu selama setengah masa siklus penanaman, bukan hanya sepertiganya – jika dirata-rata lebih dari setengah sawah yang ditanami tebu. Kadang-kadang sepertiga sawah, Kadang-kadang-Kadang-kadang dua pertiga yang ditanami tebu, sedangkan yang lainya ditanami palawija (Mubyarto dan Daryanti, 1991:34). Jadi, satu siklus penuh berlangsung selama tiga tahun dan tujuh siklus dapat diselesaikan selama satu masa perjanjian sewa-menyewa tanah (Geertz, 1976: 97).

Pabrik Gula Jenar menyewa sawah penduduk dengan perjanjian jangka pendek selama enam tahun, yang berarti dua kali siklus penanaman tebu. Perjanjian jangka panjang akan memberatkan pabrik gula karena hak milik tanah penduduk terpecah-pecah. Semula harga sewa tanah di Purworejo ditentukan berdasar harga minimum padi, yaitu empat gulden (Kartodirdjo, 1977:CLIV). Selain itu, hal ini juga dapat memberatkan pabrik karena harga padi tidak dapat diketahui secara pasti dan selalu berubah-ubah. Selanjutnya, harga sewa didasarkan pada hasil panen. Dengan demikian, harga sewa akan lebih tinggi karena padi dapat dipanen dua kali dalam setahun, sehingga pabrik gula tidak mungkin bertahan. Oleh karena itu, Pabrik Gula Jenar bersama dengan Pabrik Gula Remboen (Kebumen) dan Pabrik Gula Medari (Yogyakarta) mendesak

pemerintah Hindia-Belanda agar mengeluarkan ketentuan mengenai harga sewa minimum (Sulistyo, 1995:48). Akhirnya, dengan Surat Keputusan No. 10 Tahun 1924 ditetapkan harga sewa minimal dalam jangka waktu lima tahun (Kartodirdjo, 1977: CLIII).

Harga sewa tanah di Bagelen termasuk tertinggi di Jawa. Pada 1928, harga sewa tanah rata-rata 128 gulden tiap bau. Harga sewa itu lebih tinggi dari sewa tanah di Banyumas Utara yang saat itu sudah dianggap tinggi, yaitu 96 gulden. Tingginya harga sewa tanah di Bagelen dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu tingkat kesuburan tanah, produktivitas tanah, hingga irigasi yang baik. Harga sewa tanah itu sebenarnya bertingkat-tingkat. Harga sewa tanah di Distrik Purworejo misalnya, dibagi menjadi tiga golongan. Oleh karena dibagi menjadi golongan-golongan, keadaan yang sebenarnya menunjukan bahwa golongan tanah yang harga sewanya tertinggi tidak disewa oleh pabrik atau perusahaan perkebunan. Golongan tertinggi ini biasanya hanya beberapa bau saja luasnya (Kartodirdjo, 1977:CXXIX).

Menjaga agar penggunaan tanah pabrik gula tidak melebihi ketentuan batas maksimal, setiap tahun dibuat daftar ikhtisar tanah yang digunakan. Daftar semacam ini juga diminta dari administrateur pabrik. Dengan cara ini, jika terjadi penyelewengan akan dapat diketahui dan segera diadakan pemeriksaan. Dengan begitu, pemerintah Hindia-Belanda dapat dengan mudah mengontrol jalannya industri gula di Bagelen, sehingga dapat mengurangi maupun mengantisipasi adanya penyelewengan penggunaan tanah (Kartodirdjo, 1977:CXXIX). Tabel 1. Perkebunan Tebu di Bagelen Tahun

1928 Distrik Luas Purworejo Cangkrep Loano Purwodadi Kutoarjo 1.800 bau 600 bau 500 bau 1.400 bau 400 bau Sumber: Kartodirdjo (1977: 195).

Sementara itu, luas area perkebunan tebu di Bagelen mencapai 4.700 bau, yang tersebar di beberapa distrik, yaitu Distrik Purworejo, Distrik Cangkrep, Distrik Loano, Distrik Purwodadi, dan Distrik Kutoarjo (Mubyarto dan Daryanti, 1991:42). Distrik Purworejo dan Distrik Purwodadi menyumbang sebagian besar area perkebunan. Lebih dari setengah luas area perkebunan berada di distrik ini. Distrik Purworejo menyumbang 1.800 bau area perkebunan tebu, Distrik Cangkrep seluas 600 bau, Distrik Loano seluas 500 bau, Distrik Purwodadi seluas 1.400 bau, dan Distrik Kutoarjo menyumbang area perkebunan tebu seluas 400 bau (Kartodirdjo, 1977: 195).

Perkembangan Pabrik Gula Jenar

Suikerfabriek Poerworedjo (Pabrik Gula

Purworejo) berdiri pada 3 Agustus 1909 di Desa Plandi, dekat Halte Jenar, Distrik Purwodadi (ANRI, 1909:9). Pabrik Gula Purworejo didirikan oleh Naamlooze Vennootschap (N.V.)

Suikeronderneming Poerworedjo, yaitu sebuah

perusahaan terbatas (PT) yang dibentuk di Amsterdam pada 1908 oleh dua orang pengusaha bernama Van Musschrenboek dan Van der Wijk (ANRI, 1910:481). Pembangunan pabrik ini menghabiskan dana sebesar 5 juta gulden. Pendirian Pabrik Gula Purworejo sesuai dengan instruksi dari Residen Kedu dalam Surat No. 5432, tertanggal 26 Maret 1909. Surat tersebut berisi ketentuan pendirian Perusahaan Gula Jenar dengan wilayah penanaman tebu meliputi Distrik Purworejo, Purwodadi, Cangkrep, Loano, dan Kutoarjo. Dalam perkembangannya, Pabrik Gula Purworejo lebih dikenal dengan nama Pabrik Gula Jenar. Hal ini dikarenakan letak dari Pabrik Gula Purworejo berada di dekat Distrik Jenar.

Gambar 2. PG. Jenar.

Sumber: Tropenmuseum. Diakses tanggal 16

Oktober 2020.

Rencana pembangunan pabrik gula di Purworejo telah ada sejak akhir abad ke-19. Van Benthem van den Bergh sebagai Residen Bagelen melalui Lembaran Negara Tahun 1899 No. 263 memerintahkan penanaman bibit tebu serta pendirian pabrik gula. Izin telah diminta untuk pendirian pabrik gula di sebidang tanah yang berlokasi di Distrik Jenar (Bataviaasche Nieuwsblad, 1899:55). Peletakan batu pertama dilakukan pada 1 Agustus 1909 (Bataviaasche Nieuwsblad, Suikerfabriek Poerworedjo, 1910:31). Gedung pabrik tersebut memiliki panjang 250 meter dan 2/3 bangunan sudah terpasang dengan boiler/ketel sebanyak tujuh buah serta berbagai instalasi lainnya. Boiler/ ketel uap merupakan sebuah bejana yang dibuat untuk mengubah air menjadi uap dengan kapasitas dan tekanan tertentu. Dalam produksi gula, boiler digunakan untuk mengubah air tebu menjadi kristal-kristal gula.

Selama hampir seperempat abad berdiri, Pabrik Gula Jenar mengalami perkembangan yang pesat, terutama memasuki tahun 1920-an. Peningkatan produksi gula dari tahun ke tahun diimbangi dengan peningkatan luas area perkebunan yang mencapai 4.700 bau. Namun awal tahun 1930-an, Pabrik Gula Jenar mengalami masa sulit akibat adanya krisis malaise (Siswoyo, dkk, 2017:4-5). Hal ini menyebabkan Pabrik Gula Jenar mengalami kebangkrutan dan akhirnya tutup pada tahun 1933. Sepeninggal Pabrik Gula Jenar, bangunan pabrik dibongkar dan sebagian besar dibeli oleh seorang Belanda bernama Johannes Cornelis Suzenaar, sedangkan tanah bekas perumahan pegawai dibeli Van Mook untuk dijadikan lahan peternakan sapi (Ginaris, 2018:160-161).

a. Produksi Pabrik Gula Jenar

Produksi gula di Pabrik Gula Jenar diawali dari penyiapan lahan, penanaman, pemanenan, pemasakan, dan pemeliharaan yang bergantung pada jumlah tenaga kerja (Suhartono, 1991:112). Ada pun sistem penanaman tebu yang dilakukan di wilayah Purworejo disebut dengan sistem reynoso. Sistem reynoso adalah sistem pengaturan tata air agar tebu di perkebunan mendapatkan air yang cukup. Sistem ini digunakan untuk menurunkan muka air tanah. Sistem tersebut memungkinkan dalam pemasukan air melalui irigasi ketika musim kemarau dan pembuangan air berlebihan ketika musim penghujan.

Penyiapan lahan tebu dilakukan sejak Bulan Maret. Pada lahan kebun lantas dibuat parit-parit untuk saluran pengairan dan lubang tanaman (juring). Lubang tanaman dibuat dengan ukuran 32-35 cm dan kedalaman 27-30 cm. Tanah hasil galian itu diletakan di sebelah kanan dan kiri lubang tanaman dengan membentuk gundukan tanah. Setelah mengalami pengeringan selama tiga minggu, sebagian tanah gundukan dimasukan ke dasar lubang tanaman sebagai kasuran tanam, sehingga kedalaman lubang tanaman tinggal 15-20 cm. Pada kasuran tersebut bibit tebu ditanam. Setelah memasuki usia 10-12 bulan, tebu siap untuk dipanen dan diproses menjadi gula.

Gambar 3. Proses penggilingan tebu di PG. Jenar.

Sumber: Tropenmuseum. Diakses tanggal 16

Oktober 2020.

Produksi Pabrik Gula Jenar dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun pertama

produksi, gula yang dihasilkan sebanyak 108.566 pikul. Produksi terus mengalami peningkatan hingga tahun 1912, yaitu sebesar 298.908 pikul. Pada tahun berikutnya, produksi

gula mengalami penurunan menjadi 290.033 pikul. Ada pun jumlah produksi dari tahun 1910 sampai 1930 dapat dilihat dalam grafik berikut.

Memasuki akhir tahun 1920-an dan awal 1930-an, Pabrik Gula Jenar mengalami penurunan produksi akibat adanya krisis malaise. Krisis tersebut menyebabkan harga komoditas tebu menurun dan permintaan gula juga berkurang, sehingga berdampak pada menurunnya produksi gula. Selain itu, hal ini juga berdampak pada pengurangan lahan perkebunan tebu untuk menguatkan kembali harga komoditas gula serta sektor tenaga kerja karena sebagian besar buruh mengalami pemecatan akibat adanya pengurangan produksi.

Beberapa pabrik gula di Jawa juga mengalami nasib serupa, bahkan hingga sampai tahap kebangkrutan (Siswoyo, dkk, 2017: 4-5). Sementara itu, aktivitas produksi Pabrik Gula Jenar terus mengalami penurunan. Penurunan produksi terus dialami hingga tahun 1931. Setahun berikutnya, tahun 1932, Pabrik Gula Jenar tidak lagi memproduksi gula dan akhirnya berhenti beroperasi tahun 1933 (Algemeene Handelsblad, 1932: 2).

Sumber: Algemeene Handelsblad (1932: 2).

b. Infrastruktur Pabrik Gula Jenar

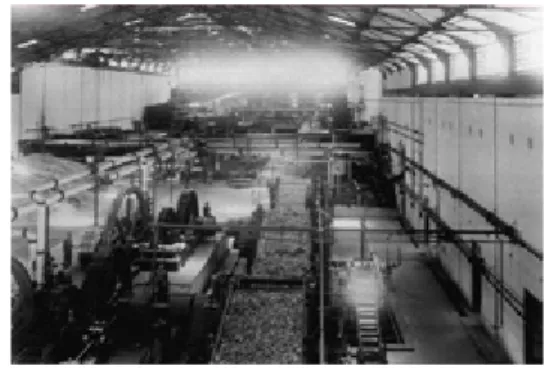

Kompleks Pabrik Gula Jenar terdiri atas bangunan pabrik, rel lori, lokomotif, stasiun tenaga listrik, bengkel depo lokomotif, gudang, dan bangunan tempat tinggal para buruh yang disebut dengan barak. Selain itu, ada sebuah klinik dengan seorang juru rawat yang dibangun oleh zending. Masih dalam lingkup pabrik, terdapat rumah pegawai administrasi, petinggi pabrik, serta pegawai Eropa yang pada malam-malam tertentu selalu diramaikan dengan pasar malam (Kartodirjo, 1977: CXXIV).

Gambar 4. Mesin-mesin yang ada di dalam PG. Jenar.

Sumber: Tropenmuseum. Diakses tanggal 16

Oktober 2020.

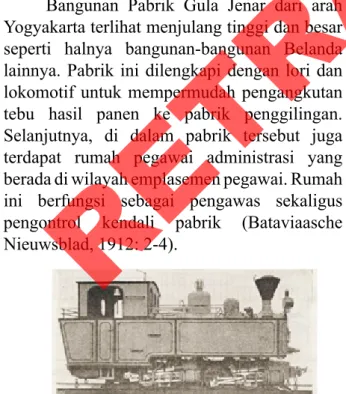

Emplasemen (tanah terbuka) pada kompleks Pabrik Gula Jenar didirikan di lahan persawahan yang terletak di antara jalur kereta Kutoarjo dan jalan raya Purworejo-Yogyakarta. Dengan luas lahan + 4.700 bau, Pabrik Gula Jenar menjadi salah satu pabrik gula terbesar di Jawa Tengah. Ketika musim giling tiba, tenaga kerja yang dikerahkan lebih dari 1.000 orang. Tebu diperoleh dari perkebunan tebu yang tanahnya disewa dari penduduk lokal. Untuk mempermudah pengangkutan tebu, Pabrik Gula Jenar memiliki jaringan kereta lori sepanjang 184 kilometer, lokomotif sebanyak 17 buah, serta gerbong pengangkut tebu sebanyak 1.216 buah (Knight, 2013: 110-111).

Emplasemen Pabrik Gula Jenar dikelom-pokan menjadi dua, yaitu emplasemen pabrik dan emplasemen pegawai. Emplasemen pabrik mencakup bangunan-bangunan pengolahan tebu yang di dalamnya terdapat mesin-mesin pengolah, gudang, lori dan lokomotif. Ada pun emplasemen pegawai mencakup perumahan pegawai, kantor administrasi, rumah pegawai administrasi, dan taman (Knight, 2013: 112).

Bangunan Pabrik Gula Jenar dari arah Yogyakarta terlihat menjulang tinggi dan besar seperti halnya bangunan-bangunan Belanda lainnya. Pabrik ini dilengkapi dengan lori dan lokomotif untuk mempermudah pengangkutan tebu hasil panen ke pabrik penggilingan. Selanjutnya, di dalam pabrik tersebut juga terdapat rumah pegawai administrasi yang berada di wilayah emplasemen pegawai. Rumah ini berfungsi sebagai pengawas sekaligus pengontrol kendali pabrik (Bataviaasche Nieuwsblad, 1912: 2-4).

Taman pada Pabrik Gula Jenar berada di sebelah barat rumah pegawai administrasi, sedangkan perumahan untuk pegawai atau buruh yang berjumlah 88 rumah berada di sebelah utara rumah pegawai administrasi yang dipisahkan oleh jalan. Sementara itu, di sisi selatan rumah pegawai administrasi terdapat lapangan tenis, kantor administrasi, serta societeit (tempat hiburan). Orang-orang Eropa dapat mencari hiburan di societeit, seperti minum-minuman keras, berdansa, bermain bilyar, bermain kartu, dan sebagainya. Bangunan yang berada di sebelah selatan rumah pegawai administrasi adalah perumahan untuk pegawai-pegawai Eropa yang berjumlah 40 rumah (Ginaris, 2018: 167-168). Tempat-tempat seperti taman, lapangan tenis, dan societeit sengaja dibuat terpisah dengan kompleks perumahan pribumi agar hanya dapat dinikmati oleh orang-orang Eropa saja. Pemisahan antara letak rumah pegawai Eropa dengan pribumi juga dimaksudkan untuk membatasi interaksi antara keduanya karena orang-orang pribumi dipandang rendah oleh orang-orang Eropa (Inagurasi, 2010: 114).

Pada kompleks Pabrik Gula Jenar dibangun pula saluran irigasi sebagai pengairan tanaman tebu, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. Selain dari segi kuantitas, pengairan yang tercukupi menghasilkan tebu dengan kadar gula lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik. Sistem pengairan lahan perkebunan di Purworejo disalurkan melalui sungai-sungai. Ada pun pembangunan irigasi dimulai sejak diterapkannya Sistem Tanam Paksa. Pada waktu itu, saluran irigasi digunakan untuk mengairi tanaman indigo sebagai komoditas ekspor utama sebelum gula. Pada 1840, dibangun Saluran Induk Boro untuk mengalirkan air dari Sungai Bogowonto menuju Distrik Jenar. Dalam pelaksanaanya, gubernemen tidak menyediakan dana, tetapi seluruh biaya dan pelaksanaannya diserahkan kepada bupati dan aparatnya. Penduduk dikenakan kerja wajib, terutama bagi penduduk yang lahannya mendapatkan pengairan dari pembangunan saluran tersebut (Penadi, 2000:93).

Gambar 4. Jenis lokomotif mallet yang digunakan di PG. Jenar.

Sumber: Tropenmuseum. Diakses tanggal 16

Oktober 2020.

Perkebunan tebu di wilayah Purworejo telah mendorong meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana yang penting bagi proses kelangsungan industri. Pembangunan sarana pendukung tersebut di antaranya adalah pembuatan dan perbaikan jalan raya, baik di kota-kota kabupaten maupun dari kota kabupaten ke distrik-distrik serta desa-desa di pedalaman. Pembangunan dan perbaikan jalan raya dilakukan oleh pemerintah kabupaten karena para bupati memiliki kepentingan dalam hal komunikasi dengan pemerintah pusat. Selain itu, perkembangan sarana dan prasarana mempermudah pengangkutan hasil bumi (Fetiana, 2013:58).

Salah satu transportasi yang digunakan oleh Pabrik Gula Jenar dalam mengangkut hasil tebu adalah trem lori. Pembangunan rel untuk trem lori dilakukan oleh Pabrik Gula Jenar dengan biaya sendiri, sama halnya seperti biaya pelebaran jalan yang juga ditanggung sendiri oleh pihak pabrik. Ketentuan ini juga berlaku bagi jalan yang dilalui trem troli, yang penggunaannya hanya bersifat sementara, yaitu hanya dipasang saat musim panen tiba. Ketentuan ini diatur dalam Surat Residen Kedu No. 299 tanggal 28 Desember 1929. Penggunaan trem lori sangat efektif dan efisien. Hal ini disebabkan karena tebu yang baru dipanen dapat sampai lebih cepat ke tempat penggilingan. Untuk menghasilkan kadar gula yang baik, tebu yang baru dipanen harus segera digiling dan diproses menjadi gula.

c. Upah dan Tenaga Kerja

Pabrik Gula Jenar dalam menjalankan produksinya, dikelola oleh seorang

administra-teur (manajer) yang dibantu oleh staf pegawai

berjumlah 37 orang (Knight, 2013:111). Staf pegawai terdiri dari orang-orang Eropa yang memiliki keahlian dan menduduki jabatan pimpinan di dalam pabrik, yaitu kepala administrasi, kepala keuangan, insinyur ahli mesin dan lokomotif, serta ahli kimia (kepala laboratorium) yang masing-masing membawahi para pekerja pribumi (Sulistyo,

1995:27). Sementara itu, pembagian tenaga kerja perkebunan dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu manajer menempati golongan teratas dan sebagai pucuk pimpinan pabrik, pegawai staf berada di bawah manajer, mandor yang biasanya dijabat oleh seorang pribumi yang mengepalai para buruh, serta buruh perkebunan yang berada di lapisan terbawah (Mubyarto, dkk, 1992:8-10).

Pada musim tanam dan musim panen tahun 1919, Pabrik Gula Jenar mempekerjakan sebanyak 9.000 orang buruh (ANRI, 1910:303). Selanjutnya, pada 1929, Pabrik Gula Jenar memiliki 15.950 orang buruh yang bekerja selama masa tanam dan panen, sedangkan pekerja tetap yang aktif bekerja setiap harinya berjumlah 380 orang (Kartodirdjo, 1977:180). Ketika musim tanam dan musim giling tiba, Pabrik Gula Jenar mendatangkan tenaga kerja dari Wates (Yogyakarta) dan Kebumen dikarenakan tenaga kerja di Purworejo banyak bermigrasi ke luar Jawa (Lampung) (Bataviaasche Nieuwsblad, 1931:2-4).

Upah terendah pekerja harian laki-laki yang bekerja sebagai buruh di Pabrik Gula Jenar sebesar 40 sen atau 0,4 gulden. Upah ini lebih rendah dibandingkan dengan upah pekerja laki-laki di perkebunan Sumatra, yaitu sebesar 0,6 gulden sampai 1 gulden. Upah tersebut disesuaikan dengan jenis kelamin. Upah untuk pekerja laki-laki umumnya lebih besar dibandingkan dengan pekerja perempuan. Pada 1921 misalnya, upah pekerja laki-laki mencapai 57 sen, sedangkan upah pekerja perempuan dan anak-anak masing-masing sebesar 47 sen dan 38 sen (Kartodirdjo, 1977: CXLV).

Selain disesuaikan dengan jumlah kelamin, upah yang diberikan oleh pabrik gula juga disesuaikan dengan keadaan harga-harga kebutuhan bahan pangan. Ketika harga-harga bahan pangan naik, upah buruh juga ikut naik. Sebaliknya, ketika harga bahan pangan turun, upah buruh juga ikut turun. Hal ini dapat dilihat pada 1922, yaitu ketika harga bahan pangan turun, upah buruh juga mengalami penurunan. Hal serupa juga terjadi ketika terjadi krisis

malaise pada 1929-1933. Selain produksi gula menurun, upah para pekerja pabrik maupun perkebunan tebu juga mengalami penurunan. Upah para buruh di kebun sebelum depresi setiap harinya mencapai 40-50 sen, tetapi setelah periode depresi hanya sebesar 10-14 sen. Ada pun upah para buruh harian di pabrik sebelum depresi sebesar 25-35 sen, tetapi berkurang menjadi 10 sen ketika masa depresi (Djojohadikusumo, 1989: 34-35).

Pengaruh Pabrik Gula Jenar terhadap Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat

Hadirnya pabrik gula tentunya harus diimbangi dengan jumlah tenaga kerja atau buruh yang tidak sedikit jumlahnya. Tenaga kerja yang jumlahnya banyak dibutuhkan, terutama pada saat musim panen yang bisa melonjak dari hari-hari biasa. Buruh tidak hanya dibutuhkan saat panen tebu, tetapi juga pada saat pengangkutan dan pengolahan tebu di pabrik. Dibukanya Pabrik Gula Jenar pada 1909 mendorong munculnya golongan sosial baru di Bagelen, yaitu kuli (Kano, dkk, 1996: 179).

Golongan kuli menduduki strata sosial terendah di Bagelen. Golongan kuli ini terdiri atas penduduk pribumi, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak. Penduduk yang bekerja sebagai buruh di pabrik maupun perkebunan tebu biasanya tidak memiliki tanah garapan, sehingga mereka harus menggantungkan hidupnya pada industri gula. Penduduk pribumi yang memiliki tanah garapan sebagian juga bekerja sebagai buruh ketika musim panen tiba, sedangkan pada hari-hari biasa mereka bekerja sebagai petani padi. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menambah penghasilan (Kano, dkk, 1996: 179-180).

Industri gula memunculkan perputaran sistem ekonomi uang tidak hanya di perkotaan dan pedesaan. Ekonomi uang telah meresap dalam kehidupan penduduk desa, masuk ke dalam semua kegiatan masyarakat, sehingga uang menjadi sesuatu yang sangat bernilai (Suhartono, 1991: 134). Monetisasi menyebabkan masyarakat menjadi bergantung

pada uang. Masyarakat membutuhkan uang untuk berbagai keperluan, yaitu membeli berbagai barang kebutuhan sehari-hari serta untuk membayar penarikan pajak (pungutan) desa (Kano, dkk, 1996:96). Peredaran uang di pedesaan Purworejo sebagian besar berasal dari upah kerja dan sewa tanah perusahaan perkebunan. Uang yang berasal dari sewa tanah, upah, dan lainnya dari pabrik gula di Bagelen sebesar 3.961.000 gulden setiap tahunnya (Kartodirdjo, 1977: CXVIII).

Dampak lain yang ditimbulkan akibat pendirian Pabrik Gula Jenar adalah meningkatnya laju pertumbuhan penduduk. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk banyak terjadi di daerah-daerah industri gula, pusat perdagangan, dan pusat pemerintahan. Laju pertumbuhan di Purworejo sendiri tergolong tinggi. Pada kurun waktu sepuluh tahun sejak 1920-1930, laju pertumbuhan penduduk sebesar 4,06%. Namun, jumlah tersebut masih lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan penduduk di Jawa dan Madura yang mencapai 7% (Kartodirdjo, 1977: CXVI).

Sementara itu, masalah sosial baru yang muncul dalam masyarakat di sekitar Pabrik Gula Jenar adalah aksi perlawanan terhadap perusahaan perkebunan. Perlawanan buruh dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu dengan membakar lahan perkebunan tebu yang sudah siap panen. Pembakaran lahan itu dilakukan untuk mempercepat penyerahan sawah-sawah dan kebun kepada para petani. Selain itu, pembakaran juga dilakukan untuk mengimbangi tindakan perusahaan perkebunan yang membabat padi petani sebelum panen (Suhartono, 1991: 159).

Tindakan seperti itu banyak terjadi ketika musim kemarau atau sebelum masa panen tiba. Pada 1925, terjadi kebakaran sebanyak 25 kali dengan luas area perkebunan yang terbakar mencapai 56 hektar. Pada tahun berikutnya, terjadi 33 kebakaran dengan luas area perkebunan yang terbakar mencapai 66 hektar (ANRI, 1909: 22).

Kegiatan perlawanan lain yang dilakukan masyarakat terhadap perusahaan perkebunan tebu adalah aksi protes. Para buruh melakukan protes dengan menyampaikan langsung kepada perwakilan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Selain itu, aksi protes juga dilakukan dengan tindakan mogok kerja agar diberikan perbaikan nasib. Aksi pemogokan biasanya dilakukan pada musim giling, yaitu pada bulan Mei-Oktober (Suhartono, 1991: 159-160). PENUTUP

Pabrik Gula Jenar berdiri di Desa Plandi, Distrik Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Masyarakat Purworejo sendiri sebagian besar berprofesi sebagai petani dan buruh. Namun, ada juga yang bekerja sebagai peternak, pedagang, hingga berkebun kelapa.

Lahirnya Undang-Undang Agraria mendorong berdirinya Pabrik Gula Jenar, dengan produksi yang mencapai ratusan ribu pikul setiap tahunnya. Kendati demikian, produksi pabrik tersebut dati tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan puncaknya pada tahun 1930-an produksinya mengalami penurunan drastis akibat adanya krisis malaise.

Hadirnya Pabrik Gula Jenar berdampak positif terhadap perkembangan sarana dan prasarana publik, meliputi jalan raya, jalur kereta, jembatan, irigasi, dan lain sebagainya. Selain itu, hadirnya pabrik gula di Purworejo juga berdampak pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya yang berada di sekitar industri gula. Menguatnya kaum buruh, menguatnya sistem ekonomi uang, laju pertumbuhan penduduk, dan munculnya masalah-masalah sosial seperti perbanditan, pembakaran lahan perkebunan, dan aksi protes buruh adalah beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya Pabrik Gula Jenar. DAFTAR PUSTAKA

Algemeene Handelsblad, Onstlag van Personeel

der Suikerfabriek Poerworedjo, 31

Desember 1932.

ANRI (No. 366). Archief Voor de Suikerindustrie

in Nederlandsch-Indie Jaargang, 1910.

ANRI (No. 47). Verslag van Het Algemeen

Syndicaat van Suikerfabriekanten in Nederlandsch-Indie Over Het Vijftiende Jaar, 1909.

Babcock. 1902. Steam, Its Generation and Use. New York: Nabu Press.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. 2018. Kabupaten Purworejo dalam Angka

2018. Purworejo: Badan Pusat Statistik.

Bataviaasche Nieuwsblad, 10 November 1931. Bataviaasche Nieuwsblad, 28 Desember 1899. Bataviaasche Nieuwsblad, 16 Februari 1912. Bataviaasche Nieuwsblad, 29 Agustus 1910. Djojohadikusumo, Sumitro. 1989. Kredit

Rakyat di Masa Depresi. Jakarta: LP3ES.

Fetiana. 2013. Perkebunan Tebu di Karesidenan Besuki Masa Liberal 1870-1900.

Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri

Yogyakarta.

Geertz, Clifford. 1976. Involusi Pertanian:

Proses Perubahan Ekologi di Indonesia.

Jakarta: Bhratara.

Ginaris, Lengkong Sanggar. 2018. Permukiman Emplasemen Pabrik Gula Purworejo 1910-1933. Jurnal Penelitian Universitas

Gadjah Mada 1 (2), hlm. 160-175.

Gottschalk, Louis. 1975. Mengerti Sejarah:

Pengantar Metode Sejarah. Jakarta:

UI-Press.

Hadi, Sutrisno. 1998. Metodologi Riset. Yogyakarta: Andi Offset.

Inagurasi, Libra Hari. 2010. Pabrik Gula Cepiring di Kendal, Jawa Tengah Tahun 1835-1930: Sebuah Studi Arkeologi Industri. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.

Kano, Hiroyoshi, dkk. 1996. Di Bawah Asap

Pabrik Gula: Masyarakat Desa di Pesisir Jawa Sepanjang Abad ke-20. Yogyakarta:

Akatiga dan Gadjah Mada University Press.

Kartodirjo, Sartono. 1977. Memori Serah

Jabatan Jawa Tengah 1921-1930. Jakarta:

Arsip Nasional Republik Indonesia.

Knight, G.R. 2013. Commodities and

Colonialism: The Story of Big Sugar in Indonesia. Boston: Brillngko.

Mubyarto dan Daryanti. 1991. Gula: Kajian

Sosial-Ekonomi. Yogyakarta: Aditya

Media.

Mubyarto, dkk. 1992. Tanah dan Tenaga Kerja

Perkebunan Kajian Sosial Ekonomi.

Yogyakarta: Aditya Media.

Oktaviani, Eva. 2007. Pabrik Gula Poerworedjo Pasca Perang Dunia I Sampai Akhir Produksi (1920-1933). Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Padmo, S. 2007. Politik Agraria dalam Rangka

Pelaksanaan Otonomi Daerah di DIY: Sebuah Refleksi Historis. Yogyakarta:

Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

Penadi, Radix. 2000. Riwayat Kota Purworejo

dan Perang Bharatayudha di Tanah Bagelen Abad XIX. Purworejo: Lembaga

Studi dan Pengembangan Sosial-Budaya. _______. 2011. Bagelen-Tiongkok dan Sejarah

Nusantara. Purworejo: Lembaga Studi

dan Pengembangan Sosial Budaya.

Prabowo, Nazat Adi. 2006. Perkebunan Tebu di Karesidenan Tegal Tahun 1830-1870.

Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri

Yogyakarta.

Rachman, Noer Fauzi. 2017. Petani dan

Pengu-asa Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia. Yogyakarta: Insist Press.

Ridwiyanto, Agus. 2011. Batavia Sebagai Kota Dagang pada Abad XVII Sampai Abad XVIII. Skripsi. Jakarta: UIN Jakarta. Siswoyo, Taufik, dkk. 2017. Pengaruh Malaise

Terhadap Perkebunan Kolonial di Hindia-Belanda Tahun 1930-1940. Jurnal

Penelitian UNILA 1 (1), hlm. 1-25.

Siswoyo, Taufik, Yustina Sri Ekwamdari, dan Wakidi. 2017. Pengaruh Malaise Terha-dap Perkebunan Kolonial di Hindia-Belanda Tahun 1930-1940. Pesagi (Jurnal

Pendidikan dan Penelitian Sejarah 5 (9),

hlm. 42-55.

Suhartono. 1991. Apanage dan Bekel:

Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sulistyo, Bambang. 1995. Pemogokan Buruh:

Sebuah Kajian Sejarah. Yogyakarta: PT

Tiara Wacana.