Indonesia

Survei Demografi

Angka kematian balita Angka kematian bayi Angka kematian ibu

Penggunaan sumber air minum berkualitas1 Penggunaan fasilitas toilet yang memenuhi syarat Prevalensi kontrasepsi — wanita berstatus kawin Prevalensi kontrasepsi — wanita pernah kawin Pemeriksaan kehamilan2

Penolong persalinan Berat badan lahir rendah3

Anak yang menerima suplemen vitamin A Ibu yang menerima suplemen vitamin A Rabun senja pada wanita hamil

ASI eksklusif

Terus menyusui sampai 12-15 bulan Terus menyusui sampai 20-23 bulan Pemberian makanan tambahan berkala Cakupan vaksinasi TBC

Cakupan vaksinasi DPT Cakupan vaksinasi polio Cakupan vaksinasi campak

Anak yang terlindung dari neonatal tetanus Terapi larutan gula garam

Penanganan diare di rumah

Pengobatan infeksi saluran pernafasan akut Akte kelahiran

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga Anak yatim di rumah tangga

Pengobatan penyakit Pengobatan malaria

Pengetahuan tentang pencegahan HIV/AIDS4 Pengetahuan yang salah mengenai HIV/AIDS5 Pengetahuan penularan HIV dari ibu ke anak Wanita yang tahu dimana tempat untuk test HIV

46 per 1.000 35 per 1.000 0,24 61,1 51,6 60,3 57,3 91,5 66,2 7,6 63,7 42,5 1,7 39,5 82,7 55,7 75,0 82,5 58,3 65,6 71,6 50,7 48,4 26,2 61,3 55,1 4,5 3,2 55,8 0,7 19,3 2,3 30,0 13,7 Konferensi tingkat tinggi untuk indikator anak, Indonesia 2002-2003

1 Leding atau sumur terlindung.

2 Untuk kelahiran hidup terakhir 5 tahun sebelum survei.

3 Untuk anak-anak yang tidak mempunyai informasi berat waktu lahir, proporsi berat badan lahir rendah diasumsikan sama dengan proporsi berat badan lahir rendah untuk setiap kategori berat badan anak-anak yang mempunyai informasi berat waktu lahir.

4 Melakukan hubungan seksual hanya dengan satu pasangan yang tidak punya pasangan lain dan selalu menggunakan kondom saat berhubungan. 5 Mereka mengatakan bahwa AIDS tidak dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk dan orang yang tampaknya sehat bisa saja mengidap virus AIDS.

Survei

Demografi dan

Kesehatan Indonesia

2002-2003

Badan Pusat Statistik

Jakarta, Indonesia

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Jakarta, Indonesia

Departemen Kesehatan

Jakarta, Indonesia

ORC Macro

Calverton, Maryland USA

Desember 2003

Laporan ini memuat hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2003 (SDKI 2002-2003) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). SDKI 2002-2003 adalah bagian dari program intternasional Survei Demografi dan Kesehatan, yang dirancang untuk mengumpul-kan data fertilitas, keluarga be-rencana, dan kesehatan ibu dan anak.

Hampir seluruh biaya survei ini disediakan oleh Pemerintah Indonesia melalui pinjaman dana dari Bank Dunia (World Bank). United States Agency for International Development (USAID) menyediakan tambahan dana untuk pelaksanaan survei di tiga propinsi baru dan bantuan tek-nis dari ORC Macro.

Keterangan tambahan tentang survei dapat diperoleh dari Direktorat Statistik Kependudukan, BPS, Jalan Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710, Indonesia (Telepon/Fax 345-6285, e-mail: kepen-dudukan@mailhost. bps.go.id), atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, Jalan Permata 1, Halim Perdanakusumah, Jakarta 13650, Indonesia (Telepon/Fax 800-8535), atau Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan, Jalan Percetakan Negara 29, Jakarta 10560, Indonesia (Telepon/Fax 42871604).

Keterangan tambahan mengenai program Demographic Health Surveys (DHS) dapat diperoleh dengan menulis surat kepada: MEASURE/DHS+, ORC Macro, 11785 Beltsville Drive, Suite 300, Calverton, MD 20705, USA (Telepon 301-572-0200; Fax 301-572-0999; e-mail reports@orcmacro.com).

Kutipan yang dianjurkan:

Badan Pusat statistik (BPS) dan ORC Macro. 2003. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002-2003, Calverton, Maryland, USA: ORC Macro.

DAFTAR ISI

TABEL DAN GAMBAR

... viiKATA PENGANTAR

... xviiRINGKASAN

... xxiiiPETA INDONESIA

...xxviiiBAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Geografi, Sejarah dan Ekonomi...11.2 Penduduk...2

1.3 Kebijaksanaan dan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana ...4

1.4 Kebijakan dan Program Kesehatan ...4

1.5 Tujuan Survei...5

1.6 Organisasi Survei ...5

BAB 2

KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA DAN PERUMAHAN

2.1 Penduduk menurut Umur, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal ...92.2 Komposisi Rumah Tangga ...9

2.3 Tempat Tinggal Anak dan Kelangsungan Hidup Orang Tua ...11

2.4 Tingkat Pendidikan Penduduk ...12

2.5 Karakteristik Perumahan dan Kepemilikan Barang...17

BAB 3

KARAKTERISTIK RESPONDEN DAN STATUS WANITA

3.1 Karakteristik Responden Survei ...213.2 Tingkat Pendidikan ...23

3.3 Kemampuan Membaca...24

3.4 Akses Terhadap Media Massa ...25

3.5 Ketenagakerjaan ...27

3.6 Jenis Pendapatan Wanita ...31

3.7 Kontrol Atas Pendapatan dan Sumbangan Pendapatan Wanita Terhadap Pengeluaran Rumah Tangga...33

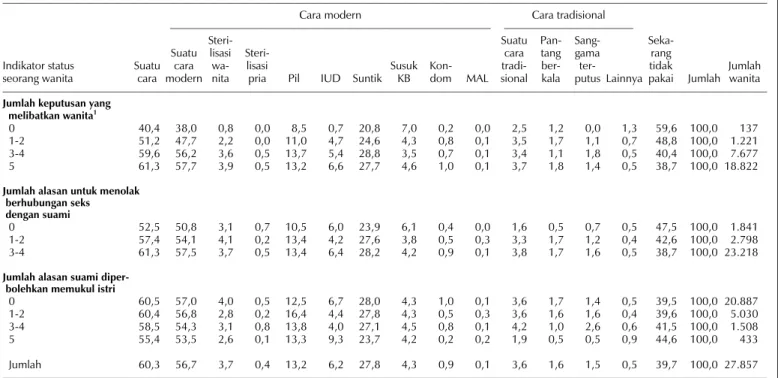

3.8 Pemberdayaan Wanita...35

3.9 Ukuran Gaya Hidup ...42

BAB 4

FERTILITAS

4.1 Tingkat dan Kecenderungan Fertilitas...434.2 Anak Lahir Hidup dan Anak Masih Hidup...47

4.3 Selang Kelahiran ...48

4.4 Umur pada Kelahiran Anak Pertama ...49

4.5 Fertilitas pada Umur Remaja...51

BAB 5

PENGETAHUAN DAN PEMAKAIAN ALAT/CARA KB DI MASA LALU

5.1 Pengetahuan Tentang Alat/Cara KB...535.3 Diskusi Tentang Keluarga Berencana dengan Suami...61

5.4 Sikap Pasangan Usia Subur Terhadap KB ...62

5.5 Pengetahuan Tentang Masa Subur ...63

5.6 Pernah Pakai Alat/Cara KB ...64

BAB 6

PEMAKAIAN ALAT/CARA KELUARGA BERENCANA

6.1 Pemakaian Alat/Cara KB Masa Kini ...676.2 Kecenderungan Pemakaian Kontrasepsi ...70

6.3 Kualitas Pemakaian ...73

6.4 Informasi Mengenai Alat/Cara KB...75

6.5 Masalah dengan Kontrasepsi yang Sedang Dipakai Saat Ini...77

6.6 Biaya dan Kemudahan Memperoleh Alat/Cara KB...78

6.7 Sumber Pelayanan ...79

6.8 Waktu Operasi Sterilisasi...82

BAB 7

KEINGINAN MEMPUNYAI ANAK

7.1 Keinginan Menambah Anak ...837.2 Kebutuhan Pelayanan Keluarga Berencana...85

7.3 Jumlah Anak Ideal...87

7.4 Kelahiran yang Tidak Direncanakan dan Tidak Diharapkan...89

7.5 Keinginan Mempunyai Anak menurut Status Wanita...90

BAB 8

TIDAK PAKAI KONTRASEPSI DAN KEINGINAN UNTUK PAKAI

KONTRASEPSI

8.1 Tingkat Putus Pakai...938.2 Alasan Berhenti Memakai Alat/Cara KB...94

8.3 Keinginan Untuk Memakai Alat/Cara KB di Waktu yang Akan Datang...96

8.4 Alasan Tidak Memakai Alat/Cara KB ...97

8.5 Alat/Cara KB yang Diinginkan ...98

BAB 9

FAKTOR PENENTU FERTILITAS SELAIN KONTRASEPSI

9.1 Status Perkawinan Saat Ini ...999.2 Umur Kawin Pertama ... 100

9.3 Aktifitas Seksual Sebulan Terakhir ... 102

9.4 Belum Haid, Tidak “Kumpul” dan Masa Tidak Subur Setelah Melahirkan ... 104

9.5 Akhir Masa Subur ... 106

BAB 10

KEMATIAN BAYI DAN ANAK

10.1 Evaluasi Kualitas Data ... 10710.2 Tingkat dan Tren Kematian Bayi dan Anak... 109

10.3 Perbedaan Mortalitas ... 110

10.4 Karakteristik Demografi... 112

10.5 Mortalitas menurut Status Wanita ... 114

10.6 Kematian Perinatal... 115

BAB 11

KESEHATAN IBU

11.1 Pemeriksaan Kehamilan... 119

11.2 Persalinan ... 125

11.3 Perawatan Nifas... 133

11.4 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Status Wanita ... 134

11.5 Masalah dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan... 135

11.6 Registrasi Kelahiran ... 137

BAB 12

IMUNISASI ANAK

12.1 Cakupan Imunisasi... 14112.2 Imunisasi menurut Karakteristik Latar Belakang ... 142

12.3 Imunisasi Hepatitis B... 145

BAB 13

PENYAKIT ANAK

13.1 Prevalensi dan Pengobatan Infeksi Saluran Pernafasan Akut dan Demam... 14713.2 Pembuangan Tinja Anak ... 149

13.3 Prevalensi Diare... 150

13.4 Pengetahuan Tentang Perawatan Diare... 150

13.5 Pengobatan Diare ... 151

13.6 Kebiasaan Pemberian Makanan Selama Diare... 154

13.7 Perawatan Kesehatan Anak dan Status Ibu ... 155

13.8 Kebiasaan Mencuci Tangan... 156

BAB 14

PEMBERIAN MAKANAN PADA ANAK

14.1 Pemberian Air Susu Ibu Awal... 15914.2 Pola Umur dalam Pemberian ASI... 161

14.3 Lama dan Frekuensi Pemberian ASI ... 163

14.4 Jenis Makanan Pendamping ASI... 165

14.5 Frekuensi Makanan yang Dikonsumsi Anak... 166

14.6 Asupan Mikronutrien pada Anak... 167

14.7 Asupan Mikronutrien pada Ibu ... 169

BAB 15

PENGETAHUAN TENTANG HIV/AIDS DAN PENYAKIT MENULAR

SEKSUAL LAINNYA

15.1 Pengetahuan tentang AIDS ... 17115.2 Pengetahuan tentang Cara untuk Menghindari HIV/AIDS... 174

15.3 Pengetahuan tentang Cara Penting menurut Program untuk Menghindari Tertular HIV/AIDS... 175

15.4 Pengetahuan tentang Masalah yang Berkaitan dengan HIV/AIDS... 177

15.5 Pembicaraan tentang HIV/AIDS ... 179

15.6 Aspek Sosial HIV/AIDS... 181

15.7 Pengetahuan tentang Gejala Penyakit Infeksi Menular Seksual (PMS) ... 182

15.8 Pengetahuan tentang Sumber Kondom Pria ... 184

BAB 16

KEMATIAN DEWASA DAN MATERNAL

16.1 Data ... 18716.2 Estimasi Langsung Kematian Dewasa... 188

16.3 Estimasi Kematian Maternal ... 189

16.4 Tren Kematian Maternal ... 190

BAB 17

PERAN SERTA PRIA DALAM PERAWATAN KESEHATAN KELUARGA

17.1 Nasehat atau Pelayanan Selama Kehamilan, Persalinan dan Nifas ... 19117.2 Pengetahuan Tentang Imunisasi Anak ... 192

17.3 Kontak dengan Tenaga Kesehatan... 193

17.4 Persiapan Persalinan ... 194

DAFTAR PUSTAKA

...

197LAMPIRAN A TABEL-TABEL MENURUT PROPINSI

... 199LAMPIRAN

B KERANGKA

SAMPEL

B.1 Pendahuluan ... 267B.2 Kerangka Sampel dan Pelaksanaan ... 267

B.3 Uji Coba ... 274

B.4 Pelatihan Petugas... 274

B.5 Pelaksanaan Lapangan ... 274

B.6 Pengolahan Data ... 274

LAMPIRAN C ESTIMASI KESALAHAN SAMPLING

... 275LAMPIRAN D KUALITAS DATA

... 309LAMPIRAN E

STAF SURVEI

... 315TABEL DAN GAMBAR

BAB 1

PENDAHULUAN

Tabel 1.1 Parameter demografi ...3

Tabel 1.2 Hasil wawancara rumah tangga dan perseorangan ...7

BAB 2

KARAKTERISTIK LATAR BELAKANG RUMAH TANGGA DAN

PERUMAHAN

Tabel 2.1 Penduduk menurut umur, jenis kelamin dan daerah tempat tinggal ...10Tabel 2.2 Komposisi rumah tangga ...11

Tabel 2.3 Tempat tinggal anak dan kelangsungan hidup orang tua...12

Tabel 2.4 Tingkat pendidikan penduduk menurut karakteristik latar belakang ...13

Tabel 2.5.1 Tingkat partisipasi sekolah: sekolah dasar...15

Tabel 2.5.2 Tingkat partisipasi sekolah: sekolah lanjutan...16

Tabel 2.6 Karakteristik rumah tangga ...18

Tabel 2.7 Barang tahan lama rumah tangga ...19

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Indonesia ...10

Gambar 2.2 Karakteristik Perumahan menurut Daerah Tempat Tinggal ...19

BAB 3

KARAKTERISTIK RESPONDEN DAN STATUS WANITA

Tabel 3.1 Karakteristik latar belakang responden ...22Tabel 3.2 Tingkat pendidikan menurut karakteristik latar belakang ...23

Tabel 3.3 Kemampuan membaca...24

Tabel 3.4 Akses terhadap media massa...26

Tabel 3.5.1 Status pekerjaan: wanita ...28

Tabel 3.5.2 Status pekerjaan: laki-laki...29

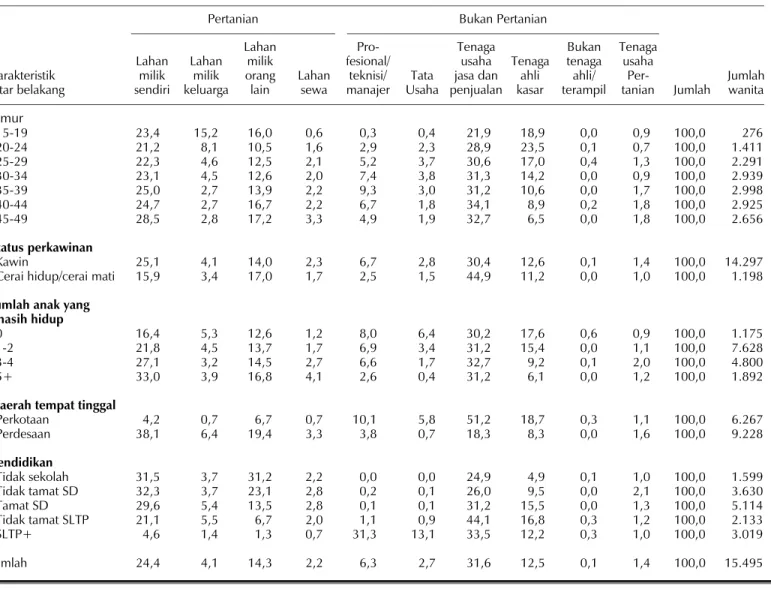

Tabel 3.6.1 Jenis pekerjaan: wanita ...30

Tabel 3.6.2 Jenis pekerjaan: laki-laki ...31

Tabel 3.7 Karakteristik pekerjaan...32

Tabel 3.8 Keputusan atas penggunaan pendapatan dan sumbangan pendapatan wanita terhadap pengeluaran rumah tangga...34

Tabel 3.9 Kontrol wanita atas pendapatan ...35

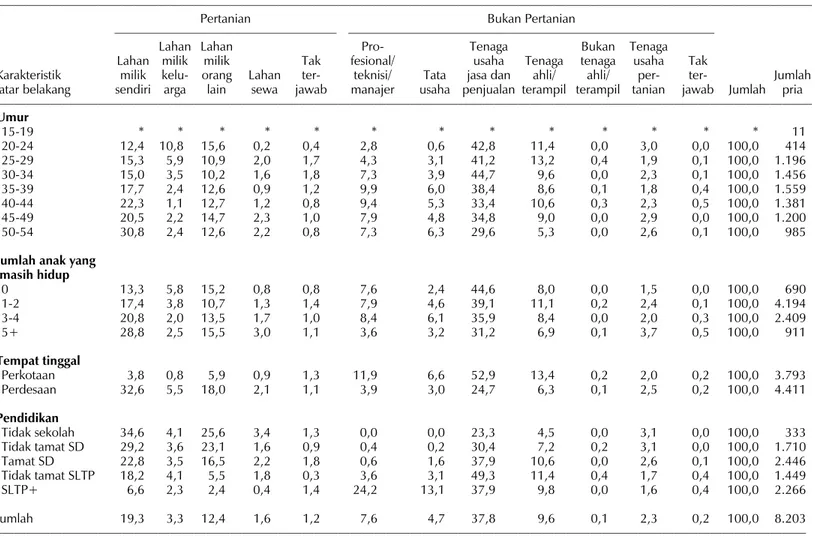

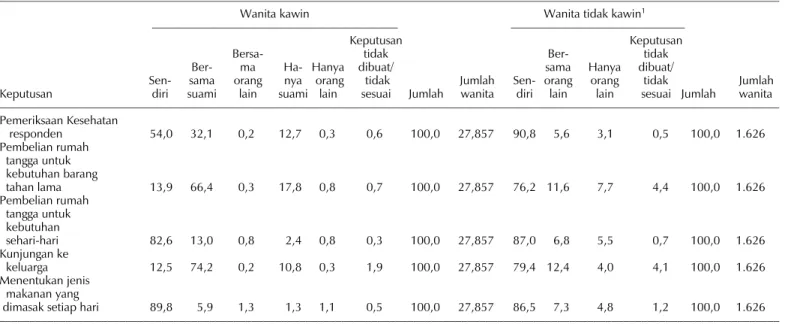

Tabel 3.10 Partisipasi wanita dalam penentuan pengambilan keputusan ...36

Tabel 3.11 Partisipasi wanita dalam pengambilan keputusan ...37

Tabel 3.12 Sikap wanita atas pemukulan suami terhadap istri...39

Tabel 3.13 Sikap wanita terhadap penolakan “kumpul” dengan suami ...41

Tabel 3.14 Konsumsi rokok ...42

Gambar 3.1 Status Pekerjaan Wanita Umur 15-49 Tahun ...28

Gambar 3.2 Jenis Pendapatan Wanita Bekerja Umur 15-49 Tahun...32

Gambar 3.3 Jumlah Keputusan Dimana Wanita Ikut Memutuskan...38

BAB 4

FERTILITAS

Tabel 4.1 Angka fertilitas ...44Tabel 4.2 Angka fertilitas menurut karakteristik latar belakang ...45

Tabel 4.3 Angka fertilitas menurut umur...47

Tabel 4.4 Anak lahir hidup dan anak masih hidup...48

Tabel 4.5 Selang kelahiran...49

Tabel 4.6 Umur persalinan pertama ...50

Tabel 4.7 Median umur persalinan pertama ...51

Tabel 4.8 Fertilitas remaja ...52

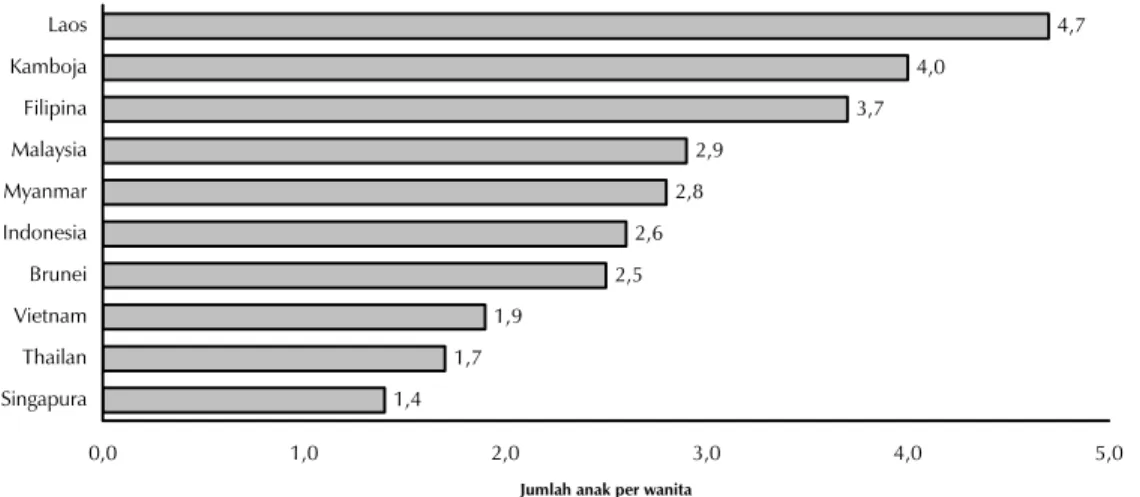

Gambar 4.1 Angka Fertilitas Total Negara-negara Asia Tenggara ...44

Gambar 4.2 Angka Fertilitas Total menurut Propinsi ...46

Gambar 4.3 Tren Angka Fertilitas Total, 1991-2003 ...46

BAB 5

PENGETAHUAN DAN PEMAKAIAN ALAT/CARA KB DI MASA LALU

Tabel 5.1 Pengetahuan mengenai alat/cara KB ...53Tabel 5.2 Pengetahuan tentang alat/cara KB menurut karakteristik latar belakang ...55

Tabel 5.3 Mendengar/membaca KB di media elektronik dan media cetak ...57

Tabel 5.4 Pesan KB melalui petugas ...59

Tabel 5.5 Kontak wanita bukan peserta KB dengan petugas KB/pemberi pelayanan KB ...60

Tabel 5.6 Diskusi tentang KB antara suami dan istri ...61

Tabel 5.7 Sikap terhadap KB ...62

Tabel 5.8 Pengetahuan tentang masa subur...63

Tabel 5.9 Pernah pakai alat/cara KB ...64

Tabel 5.10 Jumlah anak masih hidup saat pertama kali menggunakan alat/cara KB...65

Gambar 5.1 Persentase Wanita Berstatus Kawin yang Mengetahui Metode Kontrasepsi Modern Tertentu, Indonesia 1991 dan 2003 ...54

BAB 6

PEMAKAIAN ALAT/CARA KB

Tabel 6.1 Pemakaian kontrasepsi masa kini ...67Tabel 6.2 Pemakaian kontrasepsi masa kini: karakteristik latar belakang ...68

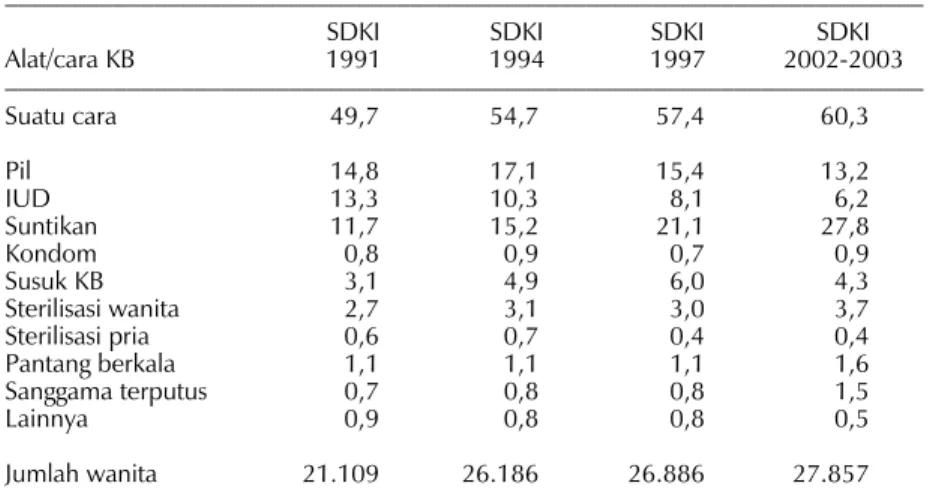

Tabel 6.3 Tren pemakaian alat/cara KB tertentu, Indonesia 1991-2003 ...70

Tabel 6.4 Tren pemakaian alat/cara KB menurut propinsi di Jawa 1991 sampai 2002-2003...71

Tabel 6.5 Pemakaian alat/cara KB masa kini menurut status wanita ...73

Tabel 6.6 Kualitas pemakaian pil ...74

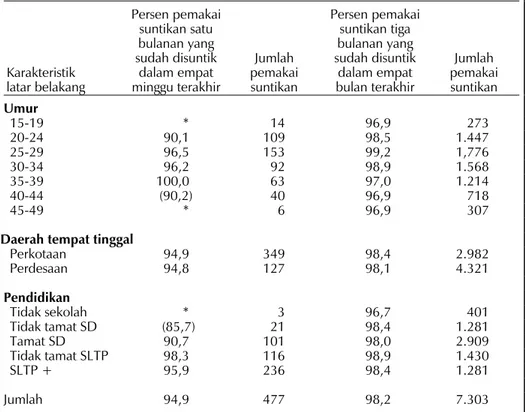

Tabel 6.7 Kualitas pemakaian suntikan ...75

Tabel 6.8 Informasi mengenai alat/cara KB ...76

Tabel 6.9 Masalah dengan kontrasepsi yang dipakai saat ini ...77

Tabel 6.10 Pembayaran untuk jasa pelayanan dan alat/cara KB ...78

Tabel 6.11 Biaya rata-rata alat/cara dan pelayanan KB...79

Tabel 6.12 Sumber pelayanan alat/cara KB...80

Tabel 6.13 Waktu sterilisasi ...82

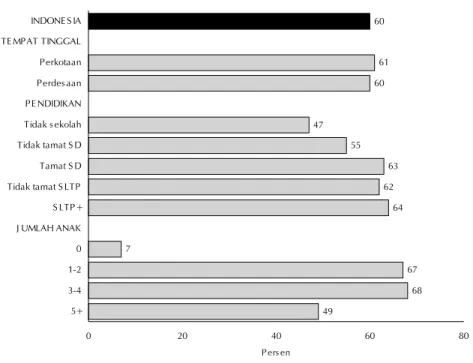

Gambar 6.1 Persentase Wanita Berstatus Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Menggunakan Metode Kontrasepsi ...69

Gambar 6.2 Persentase Pria Berstatus Kawin Berumur 15-54 Tahun yang Menggunakan Metode Kontrasepsi ...70

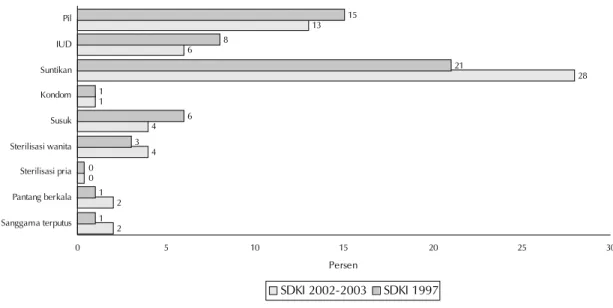

Gambar 6.3 Persentase Wanita Berstatus Kawin Berumur 15-49 Tahun yang

Menggunakan Suatu Metode Kontrasepsi, Indonesia 1997-2003 ...71

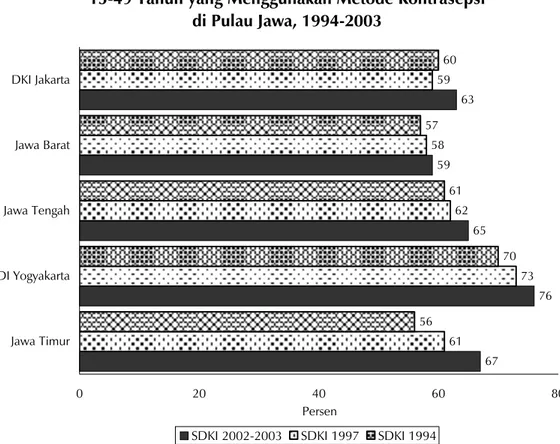

Gambar 6.4 Persentase Wanita Berstatus Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Menggunakan Metode Kontrasepsi di Pulau Jawa, 1994-2003 ...72

Gambar 6.5 Distribusi Pemakai Kontrasespsi Modern menurut Sumber Pelayanan, Indonesia 1997-2003 ...81

Gambar 6.6 Distribusi Pemakai Kontrasespsi Modern menurut Sumber Pelayanan ...81

BAB 7

KEINGINAN MEMPUNYAI ANAK

Tabel 7.1 Keinginan mempunyai anak...84Tabel 7.2 Keinginan untuk tidak mempunyai anak lagi ...85

Tabel 7.3 Kebutuhan untuk memperoleh pelayanan KB ...86

Tabel 7.4 Jumlah anak ideal ...88

Tabel 7.5 Rata-rata jumlah anak ideal menurut karakteristik latar belakang...88

Tabel 7.6 Status perencanaan kelahiran...89

Tabel 7.7 Angka fertilitas yang diinginkan ...90

Tabel 7.8 Jumlah anak ideal dan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi menurut status wanita ...91

Gambar 7.1 Keinginan mempunyai anak dari Wanita Berstatus Kawin Umur 15-49 Tahun...84

BAB 8

TIDAK PAKAI KONTRASEPSI DAN KEINGINAN UNTUK PAKAI

KONTRASEPSI

Tabel 8.1 Tingkat putus pakai kontrasepsi...93Tabel 8.2 Alasan berhenti memakai alat/cara KB ...95

Tabel 8.3 Keinginan memakai alat/cara KB di waktu yang akan datang ...96

Tabel 8.4 Alasan berhenti memakai alat kontrasepsi ...97

Tabel 8.5 Alat/cara KB yang diinginkan...98

Gambar 8.1 Alasan Berhenti Memakai Kontrasepsi...95

BAB 9

FAKTOR-FAKTOR PENENTU FERTILITAS SELAIN KONTRASEPSI

Tabel 9.1 Status perkawinan menurut umur ... 100Tabel 9.2 Umur kawin pertama... 100

Tabel 9.3 Median umur kawin pertama... 101

Tabel 9.4 Aktivitas seksual terakhir ... 103

Tabel 9.5 Belum haid, tidak kumpul dan masa tidak subur setelah melahirkan ... 104

Tabel 9.6 Median lamanya masa tidak subur setelah melahirkan menurut karakteristik latar belakang ... 105

Tabel 9.7 Menopause... 106

Gambar 9.1 Median Umur Kawin Pertama menurut Propinsi di Jawa 1994, 1997, and 2002-2003 ... 102

Gambar 9.2 Persentase Kelahiran dalam 3 Tahun Terakhir yang Ibunya Belum Haid atau Belum Kumpul ... 105

BAB 10

KEMATIAN BAYI DAN ANAK

Tabel 10.1 Angka kematian anak... 109

Tabel 10.2 Angka kematian anak menurut karakteristik sosial-ekonomi ... 111

Tabel 10.3 Tren kematian bayi menurut propinsi ... 112

Tabel 10.4 Angka kematian anak menurut karakteristik demografi... 113

Tabel 10.5 Angka kematian anak menurut status wanita... 115

Tabel 10.6 Kematian perinatal... 116

Tabel 10.7 Risiko kelahiran tinggi ... 117

Gambar 10.1 Pelaporan Umur Kematian dalam Bulan ... 108

Gambar 10.2 Angka Kematian Bayi menurut Sumber Data, Indonesia, 1971-2002 ... 110

BAB 11

KESEHATAN IBU

Tabel 11.1 Pemeriksaan kehamilan ... 120Tabel 11.2 Jumlah kunjungan pemeriksaan kehamilan dan saat kunjungan pertama... 121

Tabel 11.3 Komponen pemeriksaan kehamilan ... 123

Tabel 11.4 Imunisasi tetanus toksoid ... 124

Tabel 11.5 Komplikasi selama kehamilan ... 125

Tabel 11.6 Tempat persalinan ... 126

Tabel 11.7 Penolong persalinan: kualifikasi tertinggi ... 128

Tabel 11.8 Penolong persalinan: kualifikasi terendah... 129

Tabel 11.9 Karakteristik persalinan ... 130

Tabel 11.10 Persiapan persalinan ... 131

Tabel 11.11 Komplikasi selama persalinan... 133

Tabel 11.12 Perawatan nifas menurut karakteristik latar belakang... 134

Tabel 11.13 Pelayanan kesehatan ibu dan status wanita ... 135

Tabel 11.14 Masalah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan ... 136

Tabel 11.15 Registrasi kelahiran ... 137

Tabel 11.16 Alasan tidak mendaftarkan kelahiran... 138

Gambar 11.1 Jumlah Kunjungan Pemeriksaan Kehamilan dan Umur Kandungan dalam Bulan pada Saat Kunjungan Pertama Pemeriksaan Kehamilan... 122

Gambar 11.2 Tempat Persalinan dan Penolong Persalinan dengan Kualifikasi Terendah... 127

Gambar 11.3 Pembicaraan tentang Persiapan Persalinan... 132

BAB 12

IMUNISASI ANAK

Tabel 12.1 Imunisasi menurut karakteristik latar belakang... 143Tabel 12.2 Cakupan imunisasi hepatitis B... 144

Gambar 12.1 Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Diimunisasi pada Umur 12 Bulan (Informasi dari KMS atau Laporan Ibu) ... 142

Gambar 12.2 Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Diimunisasi Lengkap (Berdasarkan pada Informasi dari KMS atau Laporan Ibu)... 145

BAB 13

PENYAKIT ANAK

Tabel 13.1 Prevalensi dan pengobatan infeksi saluran pernafasan akut dan atau demam ... 148Tabel 13.3 Pembuangan tinja anak... 149

Tabel 13.4 Prevalensi diare ... 150

Tabel 13.5 Pengetahuan tentang paket oralit ... 151

Tabel 13.6 Pengobatan diare... 152

Tabel 13.7 Kebiasaan pemberian makanan selama diare ... 154

Tabel 13.8 Perawatan kesehatan anak menurut status wanita ... 155

Tabel 13.9 Kebiasaan mencuci tangan... 157

Gambar 13.1 Pengetahuan dan Penggunaan Paket Oralit pada Ibu yang Melahirkan dalam Lima Tahun Terakhir menurut Tingkat Pendidikan... 153

Gambar 13.2 Tren Pengetahuan dan Penggunaan Paket Oralit untuk Pengobatan Diare oleh Ibu yang Melahirkan dalam Lima Tahun Terakhir ... 153

Gambar 13.3 Tren Kebiasaan Pemberian Makanan pada Anak di Bawah Lima Tahun yang Mengalami Diare ... 155

BAB 14

PEMBERIAN MAKANAN PADA BAYI DAN ANAK

Tabel 14.1 Pemberian ASI pertama kali... 160Tabel 14.2 Status pemberian ASI menurut umur anak ... 162

Tabel 14.3 Median lamanya pemberian ASI ... 164

Tabel 14.4 Makanan yang dikonsumsi oleh anak pada hari atau malam sebelum pencacahan ... 166

Tabel 14.5 Frekuensi makanan yang dikonsumsi oleh anak pada hari atau malam sebelum pencacahan ... 167

Tabel 14.6 Gizi mikro yang diasup oleh anak ... 168

Tabel 14.7 Gizi mikro yang diasup oleh ibu... 170

Gambar 14.1 Distribusi Anak menurut Status Pemberian ASI menurut Umur ... 163

Gambar 14.2 Median Lamanya Pemberian ASI Tertentu (bulan)... 165

BAB 15

PENGETAHUAN TENTANG HIV/AIDS DAN PENYAKIT MENULAR

SEKSUAL LAINNYA

Tabel 15.1 Pengetahuan tentang HIV/AIDS ... 172Tabel 15.2 Pengetahuan tentang cara pencegahan HIV/AIDS ... 175

Tabel 15.3.1 Pengetahuan tentang program cara penting untuk mencegah HIV/AIDS: wanita ... 176

Tabel 15.3.2 Pengetahuan tentang program cara penting untuk mencegah HIV/AIDS: pria... 177

Tabel 15.4.1 Pengetahuan tentang HIV/AIDS-isu terkait: wanita... 178

Tabel 15.4.2 Pengetahuan tentang HIV/AIDS-isu terkait: pria ... 179

Tabel 15.5.1 Diskusi tentang HIV/AIDS dengan suami... 180

Tabel 15.5.2 Diskusi tentang HIV/AIDS dengan istri... 180

Tabel 15.6 Aspek sosial HIV/AIDS ... 182

Tabel 15.7.1 Pengetahuan tentang gejala infeksi menular seksual: wanita... 183

Tabel 15.7.2 Pengetahuan tentang gejala infeksi menular seksual: pria... 184

Tabel 15.8 Pengetahuan tentang sumber pelayanan dan akses terhadap kondom laki-laki ... 185

Gambar 15.1 Persentase Wanita Pernah Kawin yang Telah Mendengar dan Percaya Ada Cara Untuk Mencegah AIDS, Indonesia 1994-2003... 172

Gambar 15.2 Persentase Wanita Pernah Kawin yang Telah Mendengar dan Percaya Ada

Cara Untuk Mencegah AIDS menurut Tingkat Pendidikan ... 173

Gambar 15.3 Persentase Wanita Berstatus Kawin yang Telah Mendengar dan Percaya Ada Cara Untuk Mencegah AIDS ... 174

Gambar 15.4 Persentase Wanita Berstatus Kawin dan Pria Berstatus Kawin yang Mendiskusikan Tentang Pencegahan AIDS dengan Pasangannya menurut Tingkat Pendidikan ... 181

Gambar 15.5 Persentase Wanita Pernah Kawin dan Pria Berstatus Kawin yang Tidak Mengetahui Gejala Infeksi Menular Seksual menurut Tingkat Pendidikan... 183

BAB 16

KEMATIAN DEWASA DAN MATERNAL

Tabel 16.1 Data saudara kandung ... 188Tabel 16.2 Angka kematian dewasa... 189

Tabel 16.3 Angka kematian maternal ... 189

BAB 17

PERAN SERTA PRIA DALAM PERAWATAN KESEHATAN KELUARGA

Tabel 17.1 Perawatan yang diperoleh ibu semasa hamil, melahirkan dan sesudah melahirkan... 191Tabel 17.2 Imunisasi tertentu yang diperoleh anak berumur di bawah lima tahun ... 192

Tabel 17.3 Kontak langsung ayah dengan petugas kesehatan mengenai kesehatan dan kehamilan ibu... 194

Tabel 17.4 Persiapan persalinan ... 195

LAMPIRAN A TABEL-TABEL MENURUT PROPINSI

Tabel A.3.1 Distribusi responden menurut propinsi ... 199Tabel A.3.2.1 Pendidikan tertinggi yang ditamatkan menurut propinsi: wanita pernah kawin... 200

Tabel A.3.2.2 Pendidikan tertinggi yang ditamatkan menurut propinsi: pria berstatus kawin... 201

Tabel A.3.3.1 Kemampuan membaca dan menulis menurut propinsi: wanita ... 202

Tabel A.3.3.2 Kemampuan membaca dan menulis menurut propinsi: pria ... 203

Tabel A.3.4.1 Keterpaparan terhadap media massa menurut propinsi: wanita ... 204

Tabel A.3.4.2 Keterpaparan terhadap media massa menurut propinsi: pria... 205

Tabel A.3.5.1 Status ketenagakerjaan menurut propinsi: wanita... 206

Tabel A.3.5.2 Status ketenagakerjaan menurut propinsi: pria... 207

Tabel A.3.6 Keputusan dalam penggunaan pendapatan dan kontribusi pendapatan terhadap pengeluaran rumah tangga menurut propinsi ... 208

Tabel A.3.7 Partisipasi wanita dalam pengambilan keputusan menurut propinsi ... 209

Tabel A.3.8 Sikap wanita terhadap pemukulan istri menurut propinsi ... 210

Tabel A.3.9 Sikap wanita terhadap penolakan hubungan seksual dengan suami menurut propinsi ... 211

Tabel A.4.1 Fertilitas menurut propinsi ... 212

Tabel A.4.2 Selang kelahiran menurut propinsi ... 213

Tabel A.4.3 Median umur persalinan pertama menurut propinsi... 214

Tabel A.4.4 Fertilitas wanita umur 15-19 tahun menurut propinsi... 215

Tabel A.5.2 Mendengar/membaca KB di media elektronik dan media cetak menurut

propinsi ... 217

Tabel A.5.3 Pesan KB melalui hubungan personal menurut propinsi ... 218

Tabel A.5.4 Kontak wanita bukan peserta KB dengan petugas KB/pemberi pelayanan KB menurut propinsi... 219

Tabel A.5.5 Diskusi tentang KB antara suami dan istri menurut propinsi... 220

Tabel A.6.1 Pemakaian kontrasepsi masa kini menurut propinsi ... 221

Tabel A.6.2 Kualitas pemakaian pil menurut propinsi... 222

Tabel A.6.3 Informasi mengenai alat/cara KB menurut propinsi... 223

Tabel A.6.4 Pembayaran untuk jasa pelayanan alat/cara KB menurut propinsi ... 224

Tabel A.7.1 Keinginan untuk tidak mempunyai anak lagi menurut propinsi ... 225

Tabel A.7.2 Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi menurut propinsi ... 226

Tabel A.7.3 Rata-rata jumlah anak ideal menurut propinsi ... 227

Tabel A.7.4 Angka fertilitas yang diinginkan menurut propinsi ... 228

Tabel A.9.1 Status perkawinan menurut propinsi ... 229

Tabel A.9.2 Median umur kawin pertama menurut propinsi ... 230

Tabel A.9.3 Aktivitas seksual sebulan terakhir menurut propinsi... 231

Tabel A.9.4 Median lamanya masa tidak subur setelah melahirkan menurut propinsi... 232

Tabel A.10.1 Angka kematian anak menurut propinsi ... 233

Tabel A.11.1 Pemeriksaan kehamilan menurut propinsi... 234

Tabel A.11.2 Komponen pemeriksaan kehamilan menurut propinsi... 235

Tabel A.11.3 Imunisasi tetanus toksoid menurut propinsi... 236

Tabel A.11.4 Tempat persalinan menurut propinsi... 237

Tabel A.11.5 Penolong persalinan menurut propinsi ... 238

Tabel A.11.6 Karakteristik persalinan menurut propinsi... 239

Tabel A.11.7 Persiapan persalinan menurut propinsi... 240

Tabel A.11.8 Perawatan nifas menurut propinsi ... 241

Tabel A.11.9 Masalah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan menurut propinsi... 242

Tabel A.11.10 Registrasi kelahiran menurut propinsi... 243

Tabel A.11.11 Alasan tidak mencatatkan kelahiran menurut propinsi... 244

Tabel A.12.1 Imunisasi menurut propinsi... 245

Tabel A.12.2 Imunisasi Hepatitis B menurut propinsi... 246

Tabel A.13.1 Prevalensi dan pengobatan infeksi saluran pernafasan akut dan atau demam menurut propinsi ... 247

Tabel A.13.2 Pembuangan tinja anak menurut propinsi ... 248

Tabel A.13.3 Prevalensi diare menurut propinsi... 249

Tabel A.13.4 Pengetahuan tentang paket oralit menurut propinsi ... 250

Tabel A.14.1 Pemberian ASI pertama kali menurut propinsi ... 251

Tabel A.14.2 Median frekuensi dan lamanya pemberian ASI menurut propinsi... 252

Tabel A.14.3 Gizi mikro yang diasup oleh anak menurut propinsi... 253

Tabel A.14.4 Gizi mikro yang diasup oleh ibu menurut propinsi ... 254

Tabel A.15.2 Pengetahuan tentang program cara penting untuk mencegah HIV/AIDS

menurut propinsi ... 256

Tabel A.15.3 Pengetahuan tentang HIV/AIDS-isu terkait menurut propinsi... 257

Tabel A.15.4 Diskusi tentang HIV/AIDS dengan suami menurut propinsi ... 258

Tabel A.15.5 Aspek sosial HIV/AIDS menurut propinsi... 259

Tabel A.15.6 Pengetahuan tentang gejala infeksi menular seksual menurut propinsi: wanita ... 260

Tabel A.15.7 Pengetahuan tentang gejala infeksi menular seksual menurut propinsi: pria ... 261

Tabel A.15.8 Pengetahuan tentang sumber pelayanan dan akses terhadap kondom laki-laki menurut propinsi... 262

Tabel A.17.1 Perawatan semasa hamil, melahirkan dan sesudah melahirkan menurut propinsi ... 263

Tabel A.17.2 Imunisasi tertentu yang diperoleh anak berumur di bawah lima tahun menurut propinsi ... 264

Tabel A.17.3 Kontak langsung ayah dengan petugas kesehatan mengenai kesehatan dan kehamilan ibu menurut propinsi ... 265

Tabel A.17.4 Persiapan persalinan menurut propinsi... 266

LAMPIRAN

B

KERANGKA SAMPEL

Tabel B.1 Alokasi blok sensus menurut propinsi... 268Tabel B.2.1 Rancangan sampel: hasil wawancara rumah tangga: wanita ... 270

Tabel B.2.2 Rancangan sampel: hasil wawancara rumah tangga: wanita ... 271

Tabel B.3.1 Rancangan sampel: hasil wawancara rumah tangga: pria ... 272

Tabel B.3.2 Rancangan sampel: hasil wawancara rumah tangga: pria ... 273

LAMPIRAN C ESTIMASI KESALAHAN SAMPLING

Tabel C.1 Daftar variabel kesalahan sampling, Indonesia 2002-2003 ... 278Tabel C.2 Kesalahan sampling: Nasional, Indonesia 2002-2003... 279

Tabel C.3 Kesalahan sampling: Daerah perkotaan, Indonesia 2002-2003 ... 280

Tabel C.4 Kesalahan sampling: Daerah perdesaan, Indonesia 2002-2003 ... 281

Tabel C.5 Kesalahan sampling: Sumatera Utara, Indonesia 2002-2003 ... 282

Tabel C.6 Kesalahan sampling: Sumatera Barat, Indonesia 2002-2003... 283

Tabel C.7 Kesalahan sampling: Riau, Indonesia 2002-2003 ... 284

Tabel C.8 Kesalahan sampling: Jambi, Indonesia 2002-2003... 285

Tabel C.9 Kesalahan sampling: Sumatera Selatan, Indonesia 2002-2003... 286

Tabel C.10 Kesalahan sampling: Bengkulu, Indonesia 2002-2003... 287

Tabel C.11 Kesalahan sampling: Lampung, Indonesia 2002-2003... 288

Tabel C.12 Kesalahan sampling: Bangka Belitung, Indonesia 2002-2003 ... 289

Tabel C.13 Kesalahan sampling: DKI Jakarta, Indonesia 2002-2003 ... 290

Tabel C.14 Kesalahan sampling: Jawa Barat, Indonesia 2002-2003 ... 291

Tabel C.15 Kesalahan sampling: Jawa Tengah, Indonesia 2002-2003... 292

Tabel C.16 Kesalahan sampling: DI Yogyakarta, Indonesia 2002-2003... 293

Tabel C.17 Kesalahan sampling: Jawa Timur, Indonesia 2002-2003... 294

Tabel C.18 Kesalahan sampling: Banten, Indonesia 2002-2003 ... 295

Tabel C.19 Kesalahan sampling: Bali, Indonesia 2002-2003... 296

Tabel C.20 Kesalahan sampling: Nusa Tanggara Barat, Indonesia 2002-2003... 297

Tabel C.21 Kesalahan sampling: Nusa Tenggara Timur, Indonesia 2002-2003 ... 298

Tabel C.23 Kesalahan sampling: Kalimantan Tengah, Indonesia 2002-2003... 300

Tabel C.24 Kesalahan sampling: Kalimantan Selatan, Indonesia 2002-2003... 301

Tabel C.25 Kesalahan sampling: Kalimantan Timur, Indonesia 2002-2003... 302

Tabel C.26 Kesalahan sampling: Sulawesi Utara, Indonesia 2002-2003 ... 303

Tabel C.27 Kesalahan sampling: Sulawesi Tengah, Indonesia 2002-2003... 304

Tabel C.28 Kesalahan sampling: Sulawesi Selatan, Indonesia 2002-2003... 305

Tabel C.29 Kesalahan sampling: Sulawesi Tenggara, Indonesia 2002-2003 ... 306

Tabel C.30 Kesalahan sampling: Gorontalo, Indonesia 2002-2003... 307

LAMPIRAN D KUALITAS DATA

Tabel D.1 Distribusi umur penduduk ... 309Tabel D.2.1 Distribusi umur wanita yang memenuhi syarat dan diwawancarai ... 310

Tabel D.2.2 Distribusi umur pria yang memenuhi syarat dan diwawancarai ... 311

Tabel D.3 Kelengkapan laporan ... 311

Tabel D.4 Kelahiran menurut tahun kelender... 312

Tabel D.5 Pelaporan umur saat meninggal (dalam hari)... 313

KATA PENGANTAR

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002-2003 merupakan survei yang kelima kali mengenai kondisi demografi dan kesehatan di Indonesia, yang dilakukan sebagai bagian dari proyek internasional survei demografi dan kesehatan (demographic and Health Surveys/DHS). Survei pertama adalah Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia yang dilakukan pada tahun 1987 yang kedua, ketiga, dan keempat adalah SDKI 1991, SDKI 1994, dan SDKI 1997. SDKI 2002-2003 dirancang bersama-sam oleh empat institusi: Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Departemen Kesehatan (DepKes), dan ORC Macro. Hampir seluruh biaya survei ini disediakan oleh Pemerintah Indonesia melalui pinjaman dari Bank Dunia. United States Agency for International Development (USAID) menyediakan dana tambahan untuk pelaksanaan survei di tiga propinsi baru dan bantuan teknis melalui ORC Macro. BPS bertanggung jawab melaksanakan survei, termasuk merancang survei, pelaksanaan lapangan, dan pengolahan data.

Pelaksanaan SDKI 2002-2003 dilaksanakan dari bulan Oktober 2002 sampai dengan April 2003 di 26 propinsi terpilih. Karena alasan keamanan, empat propinsi tidak dicakup dalam survei: Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Kerangka sampel survei ini adalah daftar blok sensus yang dirancang untuk Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2002. Sampel SDKI 2002-2003 dirancang untuk menghasilkan estimasi karakteristik penting dari wanita pernah kawin umur 15-49 tahun dan pria kawin tingkat nasional, daerah perdesaan dan perkotaan, dan 26 propinsi yang dicakup.

Tujuan utama dari SDKI 2002-2003 adalah menyediakan informasi yang rinci mengenai penduduk, keluarga berencana dan kesehatan bagi pembuat kebijakan dan pengelola program kependudukan dan kesehatan. Secara khusus SDKI 2002-2003 mengumpulkan informasi mengenai latar belakang sosio-ekonomi responden wanita, tingkat fertilitas, perkawinan dan aktifitas seksual, keinginan mempunyai anak, pengetahuan dan keikutsertaan keluarga berencana, praktek menyusui, kematian anak dan dewasa termasuk kematian ibu, kesehatan ibu dan anak, kepedulian dan sikap terhadap AIDS dan penyakit menular seksual lainnya di Indonesia.

Laporan ini melengkapi laporan pendahuluan yang sudah diterbitkan sebelumnya. Penyajian laporan ini dapat dilakukan tepat pada waktunya karena kerjasama dan dedikasi dari semua pihak yang terlibat. Atas partisipasi aktifnya, kami ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada Bank Dunia, USAID, dan MEASURE DHS+ ORC Macro.

Kepala Badan Pusat Statistik Dr. Soedarti Surbakti

KATA PENGANTAR

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dilaksanakan secara berkala setiap tiga tahun sampai dengan tahun 1997. Namun SDKI 2002-2003 dilakukan dengan selang waktu lebih dari lima tahun sejak survei terakhir. Perkembangan global yang pesat menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam situasi politik dan sosial-ekonomi di Indonesia, yang berakibat pada perubahan lingkungan strategi program Keluarga Berencana di Indonesia. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengadopsi paradigma baru Gerakan Keluarga Berencana, yaitu beralih dari program yang berkonsentrasi pada parameter demografi ke pendekatan berorientasi pada individu dan keluarga. Pendekatan ini mengutamakan pentingnya perkembangan individu dan keluarga, serta berupaya untuk mengubah sikap dan perilaku terhadap kesehatan reproduksi dan keluarga berencana Paradigma baru juga berusaha memberikan informasi dan pelayanan yang berkualitas, serta memperbaiki kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Paradigma tersebut tersaji dalam visi baru “Keluarga Berkualitas pada Tahun 2015”.

Dengan mengacu pada visi baru Program KB Nasional, sejalan dengan penurunan fertilitas yang terus berlangsung dan penerimaan secara luas norma keluarga kecil, maka kegiatan program yang akan datang difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan KB, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta program-program kesejahteraan.

Di samping itu, kita telah mengumpulkan berbagai informasi baru dan mengitegrasikannya ke dalam rencana strategi pemberian pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi. Hal ini terbukti dari berbagai studi akhir-akhir ini tentang partisipasi pria dalam keluarga berencana. Studi-studi ini telah memberikan kejelasan pada isu-isu ilusif dan telah memberikan kemungkinan bagi kita untuk melakukan pendekatan yang strategis. SDKI 2002-2003 juga mencakup data baru, antara lain tentang pemakaian kontrasepsi oleh pria berstatus kawin dan partisipasi kaum perempuan dalam pengambilan/pembuatan keputusan.

Saya beranggapan bahwa laporan ini merupakan karya yang monumental bukan saja karena cakupannya, tetapi yang lebih penting lagi adalah karena terbukanya peluang yang lebih besar untuk analisis yang mendalam.

Saya ucapkan selamat kepada Panitia Pengarah dan Panitia Teknis SDKI 2002-2003, yang telah mengupayakan penyiapan laporan ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada Badan Pusat Statistik, Departemen Kesehatan, dan ORC Macro yang telah membantu dalam pelaksanaan survei dan penulisan laporan ini. Penghargaan juga saya tujukan kepada Bank Dunia untuk dukungan pendanaan, sehingga memungkinkan terlaksananya survei ini. Selain itu, penghargaan juga kami tujukan kepada United States Agency for International Development (USAID) atas dukungan pendanaan untuk mencakup propinsi-propinsi baru dan untuk bantuan teknis melalui ORC Macro yang bekerja sama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Badan Pusat Statistik dan Departemen Kesehatan.

Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Dr. Sumarjati Arjoso, S.K.M.

KATA PENGANTAR

Tujuan dari pada pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kepedulian, kemauan, dan kemampuan dari setiap orang untuk hidup sehat. Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Indonesia, dalam memasuki millennium ke-tiga, telah melakukan reformasi kebijakan dalam bidang kesehatan dengan menetapkan visi baru “Indonesia Sehat 2010” yang menjadi acuan misi dan strategi pembangunan kesehatan. Pembangunan dalam bidang kesehatan melalui Indonesia Sehat 2010 ini memerlukan perencanaan program yang berdasarkan fakta dan diperlukan informasi kesehatan yang handal dan dapat dipercaya. Survei adalah salah satu metode untuk memperoleh informasi kesehatan yang diperlukan.

Berbagai survei tentang kesehatan yang telah dan sedang dilaksanakan di Indonesia telah menghasilkan data kesehatan yang dibutuhkan oleh DepKes dan sektor lain. Upaya keterpaduan survei-survei kesehatan yang berskala nasional dalam mengumpulkan data kesehatan untuk menyokong kebutuhan informasi kesehatan yang optimal seharusnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002-2003 yang dilaksanakan dengan bekerja-sama dan kemitraan antara Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Kesehatan (DepKes) adalah sebuah contoh penyelenggaraan survei yang efisien dalam penyediaan data untuk keperluan berbagai pihak. DepKes tentu saja mendapat manfaat dari data SDKI 2002-2003 ini. Temuan SDKI 2002-2003 bersama-sama dengan data dari berbagai sumber harus dipergunakan sebaik mungkin untuk mendukung perencanaan program berdasarkan fakta. Saya juga menganjurkan agar temuan SDKI 2002-2003 disebar-luaskan pada pembuat keputusan diberbagai tingkat administrasi dan masyarakat luas.

Akhirnya, saya menyampaikan rasa syukur dan penghargaan kepada BPS, BKKBN , Bank Dunia, United States Agency for International Development (USAID), Macro International Inc. di Maryland (USA) dan semua pihak yang telah membantu keberhasilan pelaksanaan SDKI 2002-2003. Penghargaan saya sampaikan pula kepada tim pengarah, tim teknis, dan tim pengumpul data, tanpa ketekunan usaha dan sumbangsih mereka maka survei ini tidak akan terwujud.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Achmad Sujudi

RINGKASAN

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002-2003 merupakan survei tingkat nasional dari 29.483 wanita pernah kawin umur 15-49 tahun dan 8.310 pria berstatus kawin umur 15-54 tahun. Tujuan utama SDKI 2002-2003 adalah untuk menyediakan informasi yang rinci bagi pembuat kebijakan dan para pengelola program tentang fertilitas, keluarga berencana, kematian anak-anak dan dewasa, kesehatan ibu dan anak, pengetahuan dan sikap mengenai HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya. SDKI 2002-2003 merupakan survei yang kelima kali tentang demografi dan kesehatan di Indonesia. Dalam melakukan analisa tren dengan menggunakan data SDKI harus hati-hati karena perbedaan cakupan wilayah geografis. Survei kali ini tidak mencakup Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. SDKI sebelumnya mencakup Timor Timur.

S

TATUSS

AATI

NI DANP

ERKEMBANGANNYAFERTILITAS

SDKI 2002-2003 menunjukkan bahwa tingkat fertilitas di Indonesia menurun dari 3,0 anak per wanita pada periode 1988-1991 menjadi 2,6 anak per wanita pada kurun waktu 2000-2002. Penurunan terjadi di sebagian besar propinsi. Dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Kamboja, Filipina, Malaysia, dan Myanmar, TFR (Total Fertility Rate/Angka Fertilitas Total) Indonesia tergolong rendah, walaupun tidak serendah Singapura dan Thailan.

Tingkat fertilitas sangat beragam antar kelompok wanita. Wanita di daerah perkotaan secara rata-rata mempunyai 0,3 anak lebih sedikit dibandingkan wanita di daerah perdesaan, masing-masing 2,4 anak dan 2,7 anak. Hubungan antara pendidikan dan tingkat fertilitas seperti huruf U terbalik. Wanita dengan pendidikan tidak tamat SD dan tamat SD mempunyai TFR paling tinggi. Variasi TFR menurut indeks kekayaan terlihat tajam. Tingkat fertilitas wanita di rumah tangga termiskin jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wanita di

rumah tangga terkaya, masing-masing 4,4 kelahiran dan 3,4 kelahiran.

Variasi tingkat fertilitas antar propinsi cukup besar: Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali telah mencapai replacement level (2,1 anak per wanita), sementara Nusa Tenggara Timur and Sulawesi Selatan, mempunyai TFR tertinggi masing-masing 4,1 and 3,6 anak per wanita.

MENGAPA FERTILITAS MENURUN?

Penurunan tingkat fertilitas diantaranya disebabkan oleh peningkatan tingkat pendidikan wanita (sehingga menunda perkawinan), umur pertama kali melahirkan meningkat, keinginan untuk mempunyai jumlah anak yang lebih sedikit, dan meningkatnya penggunaan alat kontrasepsi.

Pendidikan lebih baik. Pendidikan wanita pada

umur reproduksi terus meningkat. Pada tahun 1997, 13 persen dari wanita umur 15-49 tahun tidak mempunyai pendidikan. Pada tahun 2002-2003, angka ini turun menjadi 8 persen. Persentase wanita dengan pendidikan tidak tamat SLTP meningkat dari 28 persen pada tahun 1997 menjadi 38 persen pada tahun 2002-2003.

Penundaan perkawinan. SDKI 2002-2003

menunjukkan bahwa makin banyak wanita Indonesia tetap melajang. Wanita menikah pada umur yang lebih tua. Pada tahun 1997 setengah dari wanita umur 25-49 tahun menikah pada umur 18,6 tahun; pada tahun 2002-2003 median umur kawin adalah 19,2 tahun.

Penundaan melahirkan. Wanita juga menunda

kelahiran pertama. Median umur pertama kali melahirkan untuk wanita umur 25-49 tahun meningkat dari 20,8 tahun pada tahun 1997 menjadi 21,0 tahun pada tahun 2002-2003. Melahirkan pada usia remaja menurun dari 12 persen pada SDKI 1997 menjadi 10 persen pada SDKI 2002-2003.

Selang kelahiran lebih panjang. Penurunan

tingkat fertilitas juga dapat disebabkan oleh selang kelahiran yang lebih panjang, menyiratkan penundaan kelahiran anak yang kedua. Hasil SDKI 2002-2003 menunjukkan bahwa setengah dari kelahiran terjadi 54 bulan setelah kelahiran

sebelumnya, di mana hal ini merupakan selang kelahiran yang lebih panjang dibandingkan laporan pada SDKI 1997 dan 1994, masing-masing 45 bulan dan 42 bulan.

Keinginan untuk memiliki keluarga yang lebih kecil meningkat. Data SDKI

menunjukkan bahwa keinginan untuk membatasi kelahiran terus meningkat. Persentase wanita berstatus kawin yang menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan anak lagi atau telah disterilisasi meningkat dari 50 persen pada tahun 1997 menjadi 54 persen pada tahun 2002-2003.

Perbedaan antara fertilitas yang diinginkan dan fertilitas sebenarnya. Selain

peningkatan penggunaan kontrasepsi, data survei menunjukkan bahwa satu dari sepuluh kehamilan terjadi pada waktu yang tidak diinginkan dan satu dari 14 tidak diinginkan sama sekali. Jika kelahiran tidak diinginkan dapat dicegah, TFR Indonesia akan menjadi 2,2 kelahiran per wanita dari pada angka sebenarnya yaitu 2,6 kelahiran per wanita. Perbedaan ini tetap sama seperti yang tercatat pada tahun 1997, tetapi tingkat fertilitas pada tahun 2002-2003 lebih rendah dari pada tahun 1997 yaitu masing-masing 2,4 dan 2,8 kelahiran per wanita.

PEMAKAIAN KONTRASEPSI

Pemakaian kontrasepsi di antara wanita berstatus kawin di Indonesia meningkat dari 57 persen pada tahun 1997 menjadi 60 persen pada tahun 2002-2003. Peningkatan terbanyak terjadi pada pemakaian suntikan dari 21 persen menjadi 28 persen (terhitung 42 persen dari keseluruhan peserta KB).

Pemakaian Kontrasepsi menurut metode.

Selain suntikan, metode KB yang termasuk populer di tahun 2002-2003 adalah pil (13 persen), IUD (6 persen), susuk KB dan sterilisasi wanita (masing-masing 4 persen). Peningkatan pemakaian suntikan diiringi oleh turunnya peserta IUD dan susuk KB (masing-masing 2 poin persen.).

Terjadi pergeseran dalam pemakaian metode kontrasepsi modern. Pada SDKI 1991, tercatat 30 persen peserta KB menggunakan pil, di tahun 2002-2003 terjadi penurunan proporsi menjadi 22 persen. Pemakai IUD turun dari 27

persen pada tahun 1991 menjadi 10 persen pada tahun 2002-2003. Sterilisasi pria dan penggunaan kondom masih terbatas jumlah pesertanya.

Perbedaan yang besar dalam pemakaian kontrasepsi. Terdapat perbedaan yang besar dalam

pemakaian kontrasepsi modern di antara wanita berstatus kawin. Pemakaian metode KB modern jauh lebih tinggi di wilayah perkotaan dari pada di wilayah perdesaan (42 dan 15 persen di antara wanita usia reproduksi (20-34 tahun), berpendidikan lebih tinggi, dan di kalangan wanita dengan jumlah anak banyak.

Prevalensi kontrasepsi beragam menurut propinsi. Tercatat 65 persen atau lebih di DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bangka Belitung. Di lain pihak, Nusa Tenggara Timur mempunyai tingkat prevalensi kontrasepsi terendah (35 persen).

Sumber Pelayanan. Di Indonesia, kesertaan KB

cenderung meningkat pada sumber pelayanan swasta. Penggunaan sumber pelayanan pemerintah turun dari 43 persen pada SDKI 1997 menjadi 28 persen pada SDKI 2002-2003, sedangkan sumber pelayanan swasta meningkat dari 42 persen menjadi 63 persen, dan penggunaan sumber pelayanan lain turun dari 15 persen menjadi 8 persen. Peningkatan pada sumber pelayanan swasta terutama terjadi pada bidan praktek swasta (18 poin persen).

Kualitas pemakaian kontrasepsi. Pada SDKI

2002-2003, 90 persen di antara peserta pil mampu menujukkan kemasan pil, dan 83 persen menggunakan pil sesuai urutan. Di antara peserta KB suntikan, hanya 2 sampai 5 persen yang beresiko hamil, karena mereka tidak disuntik pada waktunya.

Kebutuhan KB tak terpenuhi. Kebutuhan KB

tidak terpenuhi didefinisikan sebagai persentase wanita berstatus kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Hasil SDKI 2002-2003 menunjukkan bahwa kebutuhan KB tak terpenuhi adalah 9 persen, terdiri dari 5 persen untuk pembatasan kelahiran dan 4 persen untuk penjarangan kelahiran. Angka kebutuhan KB tak terpenuhi tidak berubah sejak tahun 1997.

Secara keseluruhan, jumlah kebutuhan KB di Indonesia adalah 70 persen, 88 persen diantaranya sudah terpenuhi. Apabila seluruh kebutuhan KB

telah dipenuhi, maka prevalensi kontrasepsi diharapkan dapat mencapai 68 persen. Apabila hasil SDKI 2002-2003 dibandingkan dengan hasil SDKI 1997 menunjukkan bahwa persentase kebutuhan KB yang terpenuhi mengalami sedikit kenaikan.

Kemandirian KB. Secara keseluruhan 89

persen peserta KB membayar metode dan pelayanan KB yang digunakannya, dan 11 persen mendapatkan metode dan pelayanan secara gratis. Peserta KB suntikan dan pil cenderung membayar biaya alat maupun pelayanannya (98 dan 97 persen). Kemandirian jauh lebih rendah untuk IUD, tercatat hanya 57 persen pemakai yang membayar. Angka kemandirian lebih tinggi di tahun 2002-2003 dari pada di tahun 1997. Sebagai contoh, persentase peserta KB yang mendapat pelayanan KB dari sumber pemerintah dan gratis turun dari 11 persen di tahun 1997 menjadi 7 persen di 2002-2003.

KESEHATAN REPRODUKSI

Pemeriksaan kehamilan. Sembilan dari

sepuluh ibu mendapat pemeriksaan dari tenaga medis profesional selama kehamilan, sedang 4 persen tidak mendapat pemeriksaan kehamilan. Cakupan K4 – paling sedikit satu kunjungan dalam trimester pertama, paling sedikit satu kunjungan dalam trimester kedua, dan paling sedikit dua kunjungan dalam trimester ketiga – adalah 64 persen. Ibu yang tinggal di daerah perkotaan lebih cenderung mendapat pemeriksaan kehamilan dari tenaga medis profesional daripada ibu yang tinggal di daerah pedesaan.

Perawatan persalinan. Empat dari sepuluh

kelahiran dalam lima tahun sebelum survei dilakukan di fasilitas kesehatan, 9 persen di fasilitas pemerintah (rumah sakit pemerintah dan puskesmas) dan 31 persen dilakukan di fasilitas kesehatan swasta. Hal ini merupakan perubahan yang bermakna dari 1997, ketika hanya dua dari sepuluh kelahiran dilakukan di fasilitas kesehatan.

Staf medis (bidan dan dokter) menolong 66 persen kelahiran dalam lima tahun sebelum survei, sedang dukun menolong 32 persen

kelahiran. Sekali lagi, hal ini merupakan kenaikan yang banyak dari 1997, ketika 43 persen persalinan ditolong oleh staf medis dan 54 persen persalinan ditolong oleh dukun.

Perawatan nifas. Dalam SDKI 2002-2003,

wanita yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan ditanya tentang apakah mereka mendapat perawatan nifas. Secara keseluruhan, delapan dari sepuluh wanita mendapat perawatan nifas; dengan 62 persen mendapat perawatan nifas dalam 2 hari setelah persalinan, 13 persen dalam 3-6 hari setelah persalian, dan 8 persen dalam 7-41 hari setelah persalinan.

KESEHATAN ANAK

Imunisasi anak. Informasi dari Kartu Menuju

Sehat (KMS) dan laporan ibu (digabungkan) memperlihatkan bahwa 52 persen anak 12-23 bulan telah diimunisasi lengkap. Presentase ini lebih rendah daripada 55 persen yang dilaporkan oleh SDKI 1997, tetapi lebih tinggi daripada yang dilaporkan oleh SDKI 1994 dan 1991 (masing-masing 50 persen dan 48 persen)

Penyakit anak. Infeksi Saluran Pernapasan

Akut (ISPA), diare dan malaria adalah penyebab umum kematian anak. Dalam dua minggu sebelum survei, 8 persen anak dilaporkan mengalami gejala ISPA, 60 persen diantaranya dibawa ke fasilitas kesehatan. Sebelas persen anak mengalami diare dalam dua minggu sebelum survei, 45 persen diantaranya dibawa ke tenaga kesehatan. Enam puluh satu persen anak yang diare diberikan pengobatan rehidrasi oral, yaitu, oralit, larutan gula dan garam buatan sendiri sesuai anjuran, atau minum lebih banyak.

Pemberian Air Susu Ibu. Menyusui umum

dilakukan di Indonesia, dengan 98 persen bayi disusui paling sedikit untuk beberapa waktu. Akan tetapi, hanya 4 persen yang disusui dalam 1 jam setelah dilahirkan (sesuai anjuran), sedang 27 persen mulai disusui pada hari pertama kehidupan. Secara keseluruhan median lama pemberian air susu ibu (ASI) adalah 22,3 bulan, satu setengah bulan lebih pendek daripada median 1997 (23,9 bulan)

Pemberian ASI eksklusif tidak dilakukan secara meluas di Indonesia. Meskipun anjuran pemerintah

bahwa bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan, hanya 64 persen bayi di bawah 2 bulan mendapat ASI eksklusif. Pada umur 4 hingga 5 bulan, hanya satu dari tujuh bayi mendapat ASI tanpa disertai makanan pendamping.

Masalah yang dirasakan dalam mendapatkan perawatan kesehatan. Dalam

SDKI 2002-2003, wanita ditanya tentang apakah mereka sendiri menghadapi masalah dalam mencari nasihat atau pengobatan medis. Masalah utama yang disebutkan mereka adalah biaya berobat (24 persen). Masalah besar berikutnya adalah jarak ke fasilitas kesehatan (12 persen) dan keharusan naik angkutan (12 persen)

PERAN SERTA AYAH DALAM PERAWATAN

KESEHATAN KELUARGA

Dalam survei, ayah ditanya tentang keterlibatan mereka dalam menjamin keselamatan ibu dari anak yang dilahirkan terakhir dan keterlibatan mereka dalam menjamin kesehatan anak yang dilahirkan terakhir tersebut. Pertanyaan ini merupakan respon terhadap kebijakan yang baru dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk melibatkan pria dalam perawatan kesehatan isteri dan anak mereka.

Hasil survei memperlihatkan bahwa untuk 87 persen kelahiran dalam lima tahun sebelum survei, isteri dilaporkan oleh suami telah mendapat nasihat atau perawatan selama kehamilan, 77 persen mendapat perawatan selama persalinan, dan 71 persen mendapat perawatan dalam enam minggu setelah persalinan (masa nifas)

Dua dari tiga ayah mengetahui anak terakhir mereka telah diimunisasi. Akan tetapi, hanya empat dari sepuluh ayah melakukan kontak dengan tenaga kesehatan selama isteri mengandung anak tersebut.

Sebagian besar ayah membicarakan persiapan kelahiran anak mereka. Topik pembicaraan yang paling sering disebutkan adalah tempat persalinan dan penolong persalinan (masing-masing 65 dan 64 persen), diikuti dengan pembayaran untuk pelayanan (57 persen). Topik yang kurang sering dibicarakan oleh ayah adalah angkutan ke tempat persalinan

(33 persen), mungkin karena banyak persalinan berlangsung di rumah.

KESADARAN TENTANG HIV/AIDS DAN PENYAKIT

MENULAR LAINNYA

Pengetahuan tentang HIV/AIDS. Meskipun

meningkat, pengetahuan tentang HIV/AIDS di Indonesia masih tetap rendah. Tingkat pengetahuan pada wanita meningkat berangsur-angsur dari 38 persen pada 1994 menjadi 51 persen pada 1997. Pada 2002-2003, 59 persen wanita pernah kawin dan 73 persen pria kawin melaporkan pernah mendengar tentang HIV/AIDS.

Pengetahuan tentang tiga cara utama untuk menurunkan penularan HIV – berpantang, memakai kondom dan mengurangi jumlah pasangan - sangat terbatas. Satu persen wanita dan satu persen pria menyebutkan tentang berpantang, 6 persen wanita dan 10 persen pria menyebutkan tentang membatasi jumlah pasangan seksual, serta 5 persen wanita dan 13 persen pria menyebutkan tentang memakai kondom. Jawaban yang paling umum tentang cara menghindarkan tertular HIV/AIDS adalah menghindarkan hubungan dengan pekerja seks (16 persen wanita dan 41 persen pria) dan berhubungan seks dengan hanya satu pasangan (14 persen wanita dan 18 persen pria).

Pengetahuan tentang penularan dari ibu ke anak. Dalam SDKI, responden ditanya tentang

apakah virus yang menyebabkan AIDS dapat ditularkan dari ibu ke anak. Mereka kemudian ditanya tentang apakah penularan terjadi selama kehamilan, persalinan dan menyusui. Satu dari tiga wanita mengatakan bahwa HIV/AIDS dapat ditularkan dari ibu ke anak dalam ketiga peristiwa. Angka tersebut untuk pria kawin masing-masing adalah 45 persen, 48 persen dan 46 persen.

Pengetahuan tentang gejala penyakit menular seksual (PMS). PMS telah diidentifikasi

sebagai faktor ikutan dalam penularan HIV/AIDS. Pengetahuan tentang gejala PMS pada wanita di Indonesia terbatas; 73 persen wanita pernah kawin tidak mengetahui tentang gejala yang berhubungan dengan PMS pada wanita dan 13 persen tidak mengetahui gejala yang berhubungan dengan PMS pada pria. Pengetahuan pria kawin tentang gejala PMS lebih rendah daripada wanita pernah kawin.

MORTALITAS

Kematian Anak. Angka kematian bayi di

Indonesia menurun dari 142 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1967 menjadi 35 kematian pada tahun 2000. Dengan tingkat kematian saat ini, 46 dari 1.000 anak yang lahir di Indonesia meninggal sebelum mencapai ulang tahunnya yang kelima.

Secara umum terdapat hubungan terbalik yang kuat antara indeks kekayaan dengan tingkat kematian; anak-anak yang tinggal di rumah tangga yang lebih kaya mempunyai tingkat kematian yang lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tinggal di rumah tangga yang lebih miskin (17 dibandingkan dengan 61 kematian per 1.000 kelahiran hidup).

Tingkat kematian anak menurun sejalan dengan meningkatnya selang kelahiran. Sebagai contoh, angka kematian bayi untuk anak-anak yang dilahirkan kurang dari dua tahun dari kelahiran sebelumnya lebih tinggi tiga kali dibandingkan anak-anak yang dilahirkan dengan selang kelahiran empat tahun atau lebih (102 kematian dibandingkan dengan 31 kematian per 1.000 kelahiran hidup).

KEMATIAN DEWASA

Tingkat kematian wanita untuk periode 0-4 tahun sebelum SDKI 2002-2003 adalah dua kematian per 1.000 penduduk. Untuk periode yang sama, tingkat kematian pria juga dua per 1.000 penduduk. Untuk kedua jenis kelamin, kematian meningkat menurut umur. Secara umum, tingkat kematian pria lebih tinggi dibandingkan wanita pada hampir semua umur. Data tahun 2002-2003 memperlihatkan bahwa kematian wanita dewasa terus menurun secara berangsur-angsur.

Rasio kematian ibu yang diperkirakan dengan menggunakan metode langsung adalah 307 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup untuk periode 1998-2002. Karena estimasi kematian ibu mempunyai kesalahan sampling yang tinggi dan selang kepercayaan yang lebar, tidaklah mungkin untuk menyimpulkan bahwa telah ada penurunan tingkat kematian ibu pada 10-15 tahun yang lalu.

TANTANGAN BERKELANJUTAN

• Walaupun terjadi peningkatan penggunaan alat/cara KB, peningkatan umur kawin pertama, dan penurunan tingkat fertilitas yang terus berlanjut, SDKI 2002-2003 mengungkapkan tantangan berkelanjutan. Sepuluh persen dari kelahiran selama lima tahun sebelum survei diinginkan tetapi di waktu kemudian dan 7 persen tidak diinginkan sama sekali. Situasi ini tidak berubah sejak tahun 1997.

• Sementara penggunaan alat/cara KB meningkat dari waktu ke waktu, namun masih terlihat ketergantungan pada metode tertentu, terutama suntikan dan pil. Penekanan program yang lebih besar perlu diarahkan pada metode jangka panjang seperti IUD, susuk KB dan sterilisasi.

• Dalam sektor kesehatan ibu, meskipun indikator kesehatan tertentu telah memperlihatkan perbaikan, indikator lainnya memperlihatkan perburukan. Target 90 persen wanita melakukan paling sedikit satu kali kunjungan pemeriksaan kehamilan dalam trimester pertama belum tercapai.

• Dalam bidang kesehatan anak, persentase wanita yang telah diimunisasi terhadap tetanus neonatorum menurun dari 53 persen pada 1997 menjadi 51 persen pada 2002-2003. Cakupan imunisasi anak terhadap enam penyakit utama juga menurun dari 55 persen pada 1997 menjadi 52 persen pada 2002-2003.

• Meskipun kematian anak terus menurun, satu dari tiga kelahiran di Indonesia memiliki resiko kematian yang dapat dihindari. Ini meliputi kelahiran di mana ibu terlalu muda (di bawah umur 18 tahun) atau terlalu tua (umur 35 tahun ke atas), selang kelahiran terlalu pendek (kurang dari dua tahun), atau ibu telah mempunyai terlalu banyak anak (tiga anak atau lebih).

1

PENDAHULUAN

1.1

G

EOGRAFI,

S

EJARAH DANE

KONOMIRepublik Indonesia, yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau, terbentang di antara 6º Lintang Utara dan 11º Lintang Selatan, dan dari 95º sampai 141º Bujur Timur. Kepulauan Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia, dan dibatasi oleh Laut Cina Selatan di utara, Samudra Pasifik di utara dan timur, serta Samudra Hindia di sebelah selatan dan barat. Ada lima pulau besar, dimulai dari ujung barat dengan Sumatera, Jawa di sebelah selatan, Kalimantan yang dipotong garis katulistiwa, Sulawesi yang berbentuk huruf K, dan Papua di sebelah barat Papua Nugini. Dua gugusan kepulauan lain adalah Maluku dan Nusa Tenggara yang terletak di antara pulau Sulawesi dan Papua di utara, dan dari Bali ke Timor di sebelah selatan. Pulau-pulau lain kecil dan sebagian besar tidak berpenghuni. Lebih dari 80 persen dari seluruh wilayah Indonesia merupakan lautan, dengan luas daratan sekitar 1,9 juta km persegi. Banyaknya jumlah pulau di Indonesia dan persebarannya di wilayah yang luas mengakibatkan beragamnya budaya dan beratus suku bangsa, masing-masing dengan bahasanya sendiri. Kenyataan inilah yang mendorong diciptakannya semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai pemersatu bangsa.

Indonesia beriklim tropis dan mempunyai dua musim. Musim kemarau mulai bulan Mei sampai Oktober dan musim hujan mulai bulan Nopember sampai bulan April.

Indonesia secara administratif dibagi dalam beberapa propinsi. Sejak tahun 2001, jumlah propinsi bertambah dari 26 menjadi 30. Tambahan propinsi baru meliputi propinsi Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, dan Maluku Utara. Keempat propinsi baru tersebut sebelumnya masing-masing merupakan bagian dari propinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku. Setiap propinsi terdiri dari kabupaten dan kota (sebelumnya disebut kotamadya). Pada tahun 2002, secara keseluruhan ada 302 kabupaten dan 89 kota. Tingkat administrasi berikutnya adalah kecamatan dan desa atau kelurahan. Sejak tahun 2002 ada 4.918 kecamatan dan 70.460 desa/kelurahan. Seluruh wilayah desa diklasifikasikan sebagai perkotaan atau pedesaan.

Sejak memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945, Republik Indonesia telah beberapa kali mengalami goncangan politik. Pada tahun 1948, Partai Komunis Indonesia memberontak di Madiun. Sejak kemerdekaan sampai tahun 1949, ketika Belanda menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia, terjadi banyak pemberontakan terhadap pemerintahan republik yang demokratis. Beberapa pihak, dibantu oleh pemerintah Belanda, membentuk Republik Indonesia Serikat yang berkuasa kurang dari satu tahun (dari tahun 1949 sampai tahun 1950). Dalam periode 1950-1959, Indonesia menghadapi berbagai masalah politik, termasuk berlakunya sistem multi-partai yang mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi dan mendorong terjadinya beberapa pemberontakan yang berlatar belakang ideologi dan suku bangsa. Sejarah Republik Indonesia mengalami titik balik setelah gagalnya kudeta kedua oleh Partai Komunis Indonesia pada bulan September 1965. Pada tahun 1966, Presiden Suharto memulai babak baru dengan dibentuknya Pemerintah Orde Baru yang berorientasi pada pembangunan di segala bidang.

Selama hampir 30 tahun di bawah pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami banyak kemajuan, utamanya dalam mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi. Pada periode 1968-1986 terjadi kemajuan ekonomi yang pesat, ketika pendapatan per kapita naik dengan tajam dari US $50 menjadi US $385. Hal tersebut utamanya merupakan hasil dari naiknya harga minyak di pasaran dunia pada awal 80an, yang pada waktu itu menghasilkan lebih dari 60 persen devisa negara. Turunnya harga komoditi tersebut pada tahun 1985 memaksa pemerintah mencari sumber pendapatan dari sektor lain, misalnya industri, perdagangan luar negeri, dan jasa. Upaya tersebut berhasil. Pada tahun 1996, pendapatan per kapita naik menjadi US $1.124, sementara perkembangan ekonomi adalah sekitar 5 persen. Kenaikan ini berakhir pada pertengahan 1997 ketika ekonomi di kawasan Asia terpuruk. Nilai tukar mata uang merosot tajam, harga-harga membumbung, dan tingkat pengangguran naik secara dramatis. Selain itu, sebagian wilayah menderita karena kemarau panjang dan kebakaran hutan besar-besaran.

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi paling parah, pertumbuhan ekonomi merosot menjadi minus 13 persen (BPS, 2003). Pada saat yang sama, situasi politik juga tidak stabil di beberapa daerah. Presiden Suharto digantikan oleh wakilnya, BJ. Habibie. Masa tersebut dikenal sebagai masa reformasi. Sejak 1998 sampai dengan sekarang, pimpinan pemerintahan Indonesia tertinggi mengalami pergantian tiga presiden, yaitu berturut-turut BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Presiden Megawati Sukarnoputri.

Pada tahun 1999, Undang-Undang Nomor 22 tentang otonomi daerah dikeluarkan. Melalui Undang-Undang ini semua daerah (Kota/Kabupaten) diberi otonomi penuh. Dengan beberapa perkecualian, Undang-undang yang sama dimaksudkan juga agar setiap pemerintah daerah bertanggung-jawab kepada semua departemen pemerintahan pusat melalui perwakilannya di propinsi dan kabupaten/kota. Mulai tahun 2000, keadaan ekonomi pulih, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada tahun 2000 dan 4 persen pada tahun 2002. Meskipun demikian, situasi politik masih belum stabil di beberapa propinsi seperti Nanggroe Aceh Darussalam (dulu dikenal sebagai Dista Aceh), Maluku, dan Papua.

Salah satu keberhasilan pemerintah adalah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sandang, pangan dan papan yang cukup, di samping penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan. Hasil Sensus Penduduk 1971 dan 2000, serta Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2002 menunjukkan bahwa selama 32 tahun terakhir, bidang pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat. Persentase penduduk umur 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis naik dari 61 persen pada tahun 1971 menjadi 91 persen pada tahun 2002. Perkembangan di bidang pendidikan lebih terlihat jelas pada penduduk perempuan. Persentase anak usia 7-12 tahun yang bersekolah pada tahun 1971 sebesar 62 persen untuk laki-laki dan 58 persen untuk perempuan. Angka ini pada tahun 2002 naik menjadi 96 persen untuk laki-laki dan 97 persen untuk perempuan. Dari tahun 1971 sampai dengan 2002, persentase penduduk yang tidak pernah sekolah turun dan persentase penduduk yang tamat sekolah pada semua jenjang pendidikan naik. Persentase penduduk yang tamat sekolah dasar naik dari 20 persen pada tahun 1971 meningkat menjadi 33 persen pada tahun 2002, sedangkan proporsi penduduk yang tamat sekolah menengah tingkat pertama atau pendidikan lebih tinggi naik dari 7 persen pada tahun 1971 menjadi 35 persen pada tahun 2002. Pada semua tingkat pendidikan, kemajuan dalam pendidikan penduduk wanita lebih cepat dibandingkan penduduk laki-laki (BPS, 1972; 2002b).

Salah satu pengaruh dari makin lamanya penduduk wanita bersekolah adalah meningkatnya umur perkawinan pertama. Rata-rata umur perkawinan pertama naik dari 20 tahun pada tahun 1971 menjadi 22 dan 23 masing-masing pada tahun 1990 dan 2000 (BPS, 2002a). Kenaikan tersebut lebih besar di daerah kota daripada daerah desa. Kenaikan tingkat pendidikan juga memberikan peluang yang lebih besar bagi wanita untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja. Partisipasi angkatan kerja wanita berumur 10 tahun ke atas naik dari 33 persen pada tahun 1971 menjadi 45 persen pada tahun 2002. Sebagian besar wanita bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa dengan status pekerjaan mayoritas sebagai pekerja tak dibayar dan buruh/karyawan (BPS, 2002b).

1.2

P

ENDUDUKHasil Sensus Penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah 205,8 juta jiwa tahun 2000, dan diproyeksikan mencapai 211,1 juta jiwa pada tahun 2002. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada urutan keempat dari negara yang berpenduduk paling besar di dunia setelah Republik Rakyat Cina, India, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2000, sekitar 86,5 juta orang (42 persen dari penduduk) tinggal di daerah perkotaan. Pada tahun 2002 angka tersebut diperkirakan akan mencapai 92,7 juta orang (44 persen dari penduduk). Pada tahun 2000, lebih dari 88 persen penduduk Indonesia beragama Islam.

Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia telah mengalami penurunan dalam dua dasa warsa terakhir. Antara tahun 1980 dan 1990, rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahun adalah 1,98 persen, sedang antara tahun 1990 dan 2000 turun menjadi 1,49 persen (Tabel 1.1). Pada periode 2000-2002, rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun diproyeksikan turun lagi menjadi 1.25 persen.

Ciri lain dari penduduk Indonesia adalah persebaran penduduk yang tidak merata antar pulau dan propinsi. Menurut hasil Sensus Penduduk 2000, kepadatan penduduk sangat beragam antar wilayah, tidak saja antar pulau, tetapi juga antar propinsi dalam pulau yang sama. Pulau Jawa yang luas daratannya hanya 7 persen dari wilayah Indonesia dihuni sekitar 59 persen penduduk Indonesia, sehingga kepadatan penduduknya (951 orang per kilometer persegi) lebih tinggi dari pulau lain. Sebagai perbandingan, Kalimantan hanya dihuni 20 orang per kilometer persegi. Perbandingan antar propinsi di Jawa menunjukkan bahwa kepadatan penduduk beragam antara 12.700 orang per kilometer persegi di DKI Jakarta dan 726 di Jawa Timur. Kepadatan penduduk pada tingkat nasional adalah 109 orang per kilometer persegi pada tahun 2000 menjadi sekitar 112 pada tahun 2002.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat fertilitas di Indonesia telah turun dengan tajam sejak tahun 1980an. Angka kelahiran kasar (Crude Birth Rate atau CBR) diperkirakan sebesar 28 per 1000 penduduk pada periode 1986-1989, turun menjadi 23 per 1000 penduduk pada periode 1996-1999, menghasilkan rata-rata penurunan sebesar 2,1 persen per tahun. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi percepatan dalam penurunan tingkat kelahiran. Pada tahun 2002, CBR diproyeksikan menjadi 22 kelahiran per 1.000 penduduk.

Sumber data yang sama juga menunjukkan bahwa di Indonesia terjadi penurunan yang nyata pada tingkat kematian. Angka harapan hidup saat kelahiran baik untuk laki-laki maupun perempuan meningkat. Angka harapan hidup laki-laki meningkat dari 57,9 tahun pada 1990 menjadi 64,3 tahun pada 2002, sedangkan untuk perempuan meningkat dari 61,5 tahun pada 1990 menjadi 68,2 tahun pada 2002.

1.3 K

EBIJAKSANAAN DANP

ROGRAMK

EPENDUDUKAN DANK

ELUARGAB

ERENCANAPerhatian Pemerintah Indonesia terhadap masalah kependudukan telah mulai sejak ditandatanganinya deklarasi mengenai kependudukan oleh para pemimpin dunia termasuk Presiden Suharto pada tahun 1967. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan masalah yang harus ditanggulangi karena mengecilkan arti pembangunan dalam bidang

Tabel 1.1 Parameter demografi

Beberapa parameter demografi Indonesia 1990 – 2002

Indikator 1990 Sensus Sensus 2000 2002 Proyeksi 1 Penduduk (ribuan) 179.4 206.3 211.1 Pertumbuhan penduduk (GR)2 1.98 1.49 1.25

Kepadatan penduduk (per km2) 93 109 112

Persentase penduduk kota 31 42 44

Periode 1986-89 1996-99 2002 Angka kelahiran kasar (CBR)3 28 23 22

Angka kematian kasar (CDR)4 9 8 10

Angka harapan hidup (eo)5

Laki-laki 57.9 63.5 64.3 Perempuan 61.5 67.3 68.2

1 Proyeksi berdasarkan Sensus Penduduk 1990 dan 2000 2 Dihitung dengan menggunakan rumus bunga berbunga

3 Kelahiran per 1.000 penduduk; diperkirakan dengan menggunakan rumus CBR = 9.48968+5.55 TFR

4 Kematian per 1.000 penduduk; CDR = CBR – GR 5 Diperkirakan dengan menggunakan metode tidak langsung Sumber: Badan Pusat Statistik 2001 dan 2003