ANALISIS PARAMETER DAYA DUKUNG TANAH BERDASARKAN

KORELASI NILAI

STANDARD PENETRATION TEST

(

SPT

) DAN

CONE PENETRATION TEST

(

CPT

)

Oleh: Bernanton1), M. Ikhwan Yani2), dan Suradji Gandi3)

Tanah mempunyai karakteristik dan bentuk yang berbeda-beda, dari yang mempunyai daya dukung rendah sampai yang mempunyai daya dukung tinggi. Untuk mengetahui sifat dan karakter tanah dapat dilakukan secara langsung dengan pengujian SPT dan CPT di lapangan serta pengujian tanah di laboratorium.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui klasifikasi tanah dan korelasi antara pengujian CPT atau sondir dengan SPT serta mendapatkan nilai daya dukung tanah berdasarkan Teori Meyerhof, Terzaghi dan Peck.

Pemeriksaan sifat fisik tanah dari dua lokasi yang berbeda berdasarkan AASHTO menunjukkan, di Kota Ketapang termasuk kelompok A-7-5 yaitu jenis tanah lempung dan Desa Tewang Menyangen termasuk kelompok A-4 yaitu dengan jenis tanah lanau. Sedangkan berdasarkan sistem klasifikasi Unified keduanya tergolong dalam kelompok OH dan OL yaitu tanah lempung dan lanau. Untuk nilai daya dukung, Ketapang Kalimantan Barat pada kedalaman 20 meter berdasarkan besar qc-CPT= 60

kg/cm2 diperoleh nilai daya dukung sebesar 54,976 ton dan berdasarkan nilai N-SPT= 12 Pukulan diperoleh nilai daya dukung sebesar 52,8 ton. Sedangkan Desa Tewang Menyangen pada kedalaman 16 meter berdasarkan besar qc-CPT= 200 kg/cm2 diperoleh nilai daya dukung sebesar 126,698 ton

dan berdasarkan nilai N-SPT= 43 Pukulan diperoleh nilai daya dukung sebesar 236,8 ton. Dan hasil penelitian di Kota Ketapang pada kedalaman 20 meter S1-BH1 diperoleh nilai perlawanan konus (qc)

sebesar 60 kg/cm2 dan N-SPT sebanyak 12 pukulan didapat angka korelasi q

c= 4,7996 N +5,983,

S2-BH2 diperoleh nilai perlawanan konus (qc) sebesar 55 kg/cm2 dan N-SPT sebanyak 12 pukulan didapat

angka korelasi qc= 4,6221 N+1,2841, Desa Tewang Menyangen pada kedalaman 16 meter S1-BH1

diperoleh nilai perlawanan konus (qc) sebesar 200 kg/cm2 dan N-SPT sebanyak 43 pukulan didapat

angka korelasi qc= 4,0148 N-21,094, S2-BH2 diperoleh nilai perlawanan konus (qc) sebesar 130

kg/cm2 dan N-SPT sebanyak 31 pukulan didapat angka korelasi q

c= 3,3587 N+9,9383. Dan

berdasarkan hasil penelitian apabila dibandingkan dengan hasil penelitian oleh Terzaghi dan Peck diperoleh perbedaan angka korelasi, di mana penelitian oleh Terzaghi dan Peck dengan angka korelasi yang diperoleh hanya qc= 4 N.

Kata Kunci: Klasifikasi Tanah, Daya Dukung Tanah, Korelasi

PENDAHULUAN

Saat melakukan penyelidikan tanah, tidak terlepas dari pemakaian alat yang membantu untuk melakukan penyelidikan tanah tersebut. Dalam pengujian penyelidikan tanah ada beberapa alat yang diperlukan seperti sondir (CPT), bor dalam (SPT), alat-alat pengujian laboratorium, dan lain-lain.

Karakteristik tanah sangatlah penting untuk diketahui terlebih dahulu apabila ingin membangun sebuah konstruksi. Terkadang saat melaksanakan penyelidikan tanah yang dimaksudkan untuk direncanakan suatu konstruksi, pengujian di lapangan cukup hanya menggunakan satu jenis alat saja. Akan tetapi ada juga yang melaksanakan dengan memakai dua alat sekaligus demi

mendapatkan data yang akurat, baik itu sondir maupun SPT.

Penelitian yang akan dilakukan adalah membandingkan dan mencari korelasi dari pengujian CPT dan SPT pada suatu lokasi penelitian yang sama, dengan suatu tujuan yaitu mencari hubungan antara hasil pengujian sondir yaitu besaran nilai konus yang nantinya mampu memperkirakan hasil dari N-SPT dan begitu juga sebaliknya. Penelitian yang akan dilakukan tidak terlepas dari referensi hasil penelitian oleh Terzaghi dan Peck (1948) yang memperoleh hasil angka korelasi pengujian N-SPT dan

q

c-CPTyaitu qc= 4N.

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Berapa besar nilai daya dukung tanah (Qu)

dari hasil pengujian sondir (qc-CPT) dan

N-SPT?

2. Berapa besar nilai korelasi antara nilai N-SPT dan qc-CPT pada lokasi penelitian?

3. Apa jenis dan karakteristik tanah saat melakukan penelitian secara langsung?

4. Bagaimana hasil perbandingan antara

penelitian yang dilakukan oleh Terzaghi dan Peck (qc= 4N) dengan hasil penelitian

yang dilaksanakan? Tujuan dari penelitian adalah

1. Mengetahui nilai daya dukung tanah (Qu)

berdasarkan nilai qc-CPT dan nilai N-SPT.

2. Mengetahui nilai korelasi N-SPT dan

q

c-CPT dari beberapa lokasi penelitian. 3. Mengetahui karakteristik dan jenis tanah

dengan pengujian SPT (Standard

Penetration Test) dan CPT (Cone Penetration Test) secara langsung.

4. Melakukan penelitian mengenai Teori

Terzaghi dan Peck mengenai korelasi nilai SPT dan CPT pada beberapa lokasi di

Kalimantan, khususnya Kalimantan

Tengah.

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui lebih dalam tentang deskripsi tanah dan stratifikasinya baik dalam pengujian di lapangan.

2. Memberikan pengetahuan lebih kepada

masyarakat maupun mahasiswa teknik sipil

khususnya yang berminat dalam

pengetahuan geoteknik.

3. Dapat mengetahui nilai korelasi dari hasil percobaan pengujian lapangan dengan SPT dan CPT.

4. Mendapatkan pengalaman secara langsung

mengenai pengujian lapangan dengan menggunakan alat pengujian tanah dan fungsi alat pengujian tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Tanah merupakan pondasi pendukung suatu bangunan yang berdiri di atasnya dan menjadi salah satu pendukung kokohnya suatu konstruksi tersebut. Mengingat hampir semua bangunan itu dibuat di atas tanah maka perlu untuk mengetahui karakter tanah dan daya dukung yang dapat diberikan oleh tanah tersebut terhadap bangunan konstruksi.

Hal yang sangat diperhitungkan dalam pembangunan sebuah bangunan konstruksi adalah daya dukung tanah. Braja (1985) mengungkapkan keuntungan dari pengujian langsung yaitu daya dukung dapat langsung diketahui setelah pengujian di lapangan. Pengujian langsung di lapangan yang banyak digunakan dan tersebar di Indonesia adalah

Standart Penetration Test (SPT), Cone Penetration Test (CPT) atau banyak dikenal dengan sondir, uji baling-baling (Vane Shear

Test) dan Uji Presumeter (PMT). Di

Indonesia, metode yang lazim dilakukan adalah SPT dan sondir.

Untuk mengetahui parameter dan daya dukung tanah tersebut dapat dilakukan dengan pengujian SPT (Standard Penetration Test) dan CPT (Cone Penetration Test) di lapangan dan pengujian di laboratorium. Standard Penetration Test (SPT)

Berikut adalah beberapa tahapan dalam

prosedur percobaan Standard Penetration

Test (SPT) di lapangan

1. Mempersiapkan alat pengujian SPT (mesin

bor, batang bor, spilt spoon sampler,

hammer, dan alat penunjang lainnya) dalam kondisi yang prima.

2. Siapkan/dirikan tower penyanggah (tripod) di atas mesin bor dengan baik tempat

bergantungnya hammer (penumbuk) SPT.

3. Melakukan pengujian dengan membuat

lobang bor dan membuat lobang sampai

kedalaman testing yang sudah

direncanakan.

4. Melakukan pengujian pengambilan sampel dengan alat spilt spoon sampler dengan

bantuan penumbuk (hammer) yaitu

melakukan tumbukan dengan pukulan palu seberat 63,5 kg dan ketinggian jatuh 76 cm dengan penetrasi pukulan setiap 15 cm dan dicatat jumlah pukulan dalam Nvalue.

Contoh: N1= 10 pukulan/15 cm

N2 = 5 pukulan/15 cm N3 = 7 pukulan/15 cm Maka total jumlah pukulan yang dipakai adalah jumlah N2 + N3= nilai N (5+7 = 12). N1 tidak dipakai karena dianggap sisa kotoran pengeboran yang tersisa yang tertinggal di dasar lobang bor, sehingga perlu dibersihkan untuk memperkecil efisiensi gangguan sehingga data lebih akurat.

Hasil contoh tanah dikeluarkan dari alat

spilt spoon sampler dan dideskripsikan jenis dan gambaran tanah yang meliputi komposisi, struktur, warna, dan konsistensi tanah dan diamankan ke dalam tempat sampel yaitu core box.

Pada saat pengujian apabila dalam interval 4x penumbukan nilai SPT ≥ 50 dalam pengambilan SPT= 2 m maka hentikan pengujian dan catat hasil.

Cone Penetration Test (CPT)/Sondir

Percobaan sondir atau Cone Penetration Test

(CPT) adalah suatu pengujian tanah yang cukup banyak digunakan di Indonesia. Metode pengujian ini dikembangkan oleh para insinyur Belanda dan digunakan pertama kali Tahun 1935. Bagian utama alat ini adalah sebuah kerucut terbalik atau disebut konus yang terbuat dari logam dengan ujung bersudut 60º luas dasar 10 cm². Prinsip kerjanya adalah alat ini didorong masuk ke dalam tanah dengan kecepatan konstan dengan sambungan-sambungan pipa-pipa logam sepanjang 100 cm/batang dan gaya perlawanan tanah terhadap konus dicatat pada interval kedalaman tertentu. Nilai

tahanan konus (qc) sama denagn perlawanan

dibagi dengan luas dasar konus (10 cm²). Dari pengujian akan didapat profil nilai tahanan konus qc terhadap kedalaman. Data

ini sangat berguna untuk menentukan

pelapisan tanah, dan kompresibilitas,

kedalaman tanah untuk mendukung pondasi. Persamaan Terzhagi bila memakai data laboratorium untuk pondasi dengan bentuk lingkaran adalah sebagai berikut:

Untuk pondasi lingkaran ...(1) Qu=1,3.C.Nc+po.Nq+0,3.Ȗ.B.NȖpo=(Df.Ȗ)

Untuk pondasi bujur sangkar ...(2) Qu=1,3.C.Nc+po.Nq+0,4.Ȗ.B.NȖ

Untuk pondasi dalam ...(3) Qult=Qujung+Qselimut=Qu+(KxFsxD)

dengan Qult adalah daya dukung ultimit

pondasi, Û adalah berat volume tanah, D adalah kedalaman dasar pondasi, C adalah kohesi tanah, B adalah lebar/diameter pondasi, po adalah tekanan over burden pada

dasar pondasi(kN/m2), p

o= (Df.Ȗ), dan

Nc,Nq,NȖ adalah faktor daya dukung tanah

(bearing capacity factors) yang besarnya tergantung dari sudut geser tanah.

Rumus daya dukung tanah Terzaghi di atas berlaku pada kondisi “general shear failure”

yang terjadi pada tanah padat atau agak keras, yaitu karena desakan pondasi bangunan pada tanah, maka mula-mula terjadi penurunan kecil, tetapi bila desakan bertambah sampai melampaui batas daya dukung tanah ultimit, maka akan terjadi penurunan yang besar dan cepat, dan tanah di bawah pondasi akan mendesak tanah sekitarnya ke samping dan menyebabkan tanah tersebut terdesak naik ke atas permukaan tanah. Nilai faktor daya dukung Terzaghi yang ditentukan oleh besar sudut geser dalam dapat kita lihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Nilai Faktor Daya Dukung Terzaghi yang Ditentukan Oleh Besar Sudut Geser Dalam

Meyerhof menyarankan suatu persamaan daya dukung yang mirip dengan Terzaghi. Meyerhof mengemukakan persamaan untuk menghitung daya dukung ijin untuk penurunan sebesar 25 mm. Persamaan ini dapat digunakan untuk menghasilkan kurva yang serupa yang diusulkan Terzaghi dan Peck. Dalam perkembangannya, Meyerhof juga telah menghasilkan persamaan untuk menghitung daya dukung tiang pancang berdasarkan data hasil pengujian sondir atau CPT dan juga data SPT. Sehingga daya dukung ultimit pondasi tiang berdasarkan data CPT dinyatakan dengan rumus:

...(4) ...(5) dengan D adalah diameter/lebar sisi (m), Ab

adalah luas penampang (m2), K adalah

keliling tiang (m), JHL adalah jumlah hambatan lekat dari data CPT (kg/cm), qc

adalah nilai konus, Qu adalah nilai daya

dukung tanah (ton), dan Qult adalah nilai daya

dukung maksimum (ton).

Perhitungan kapasitas daya dukung dari data SPT memakai Metode Meyerhof terbagi

menjadi dua yaitu persamaan untuk tanah kohesif dan persamaan untuk tanah non-kohesif. Oleh karena itu perlu pengecekan terhadap kohesifitas tanah sebelum dilakukan

perhitungan. Pengelompokan tanah

berdasarkan sifat lekatannya sebagai berikut:

1. Tanah kohesif adalah tanah yang

mempunyai sifat lekatan antara butir-butirnya. (misalnya tanah lempungan= mengandung lempung cukup banyak). Maka, persamaan Meyerhof untuk tanah

kohesif adalah

Qp=40xN–SPT x Ap ...(6)

2. Tanah non kohesif adalah tanah yang tidak

mempunyai atau sedikit sekali lekatan antara butir-butirnya. (hampir tidak mengandung lempung misalnya pasir). Maka, persamaan Meyerhof untuk tanah

non-kohesif adalah

Qp=40xN–SPTxLi/DxAp ...(7)

Dengan D adalah diameter tiang, Li adalah panjang lapisan tanah (m), Ap adalah luas penampang tiang (m²), dan N adalah jumlah pukulan SPT.

Analisis Regresi dan Korelasi

Analisis korelasi adalah alat statistika yang dapat dipakai untuk menggambarkan derajat hubungan linier antara satu variabel dengan variabel lainnya. Analisis korelasi sering kali digunakan bersama-sama dengan regresi untuk mengukur seberapa baik garis regresi menerangkan dari variabel tak bebas (Y). Korelasi juga dapat digunakan tanpa analisis regresi, namun hanya untuk mengukur derajat hubungan antara dua buah variabel.

Y= A+BX ...(8) Apabila A dan B mengambil nilai seperti A= 0 dan B= 1, persamaan akan menjadi Y= X.

Sistem Klasifikasi Tanah

Sistem klasifikasi tanah adalah sistem pengaturan beberapa jenis tanah yang berbeda-beda tapi mempunyai sifat yang serupa ke dalam kelompok-kelompok dan subkelompok berdasarkan pemakaiannya.

Sistem Klasifikasi Unified

Sistem ini diperkenalkan oleh Casagrande (1942). Sistem ini mengelompokkan tanah ke dalam dua kelompok besar:

1. Tanah berbutir kasar (coarse-grained-soil), yaitu tanah kerikil dan pasir di mana kurang dari 50 % berat total contoh tanah lolos saringan No. 200. Simbol dari kelompok ini dimulai dari huruf G atau S. G adalah untuk kerikil (gravel) atau tanah berkerikil, dan S adalah untuk pasir (sand) atau tanah berpasir.

2. Tanah berbutir-halus (fine-grained-soil), yaitu tanah di mana lebih dari 50 % berat total contoh tanah lolos saringan No.200. Simbol dari kelompok ini dimulai dengan huruf awal M untuk lanau (silt) anorganik, C untuk lempung (clay) anorganik, dan O untuk lanau organik dan lempung-organik. Simbol Pt digunakan untuk tanah gambut

(peat), dan tanah-tanah lain dengan kadar organik yang tinggi.

Simbol-simbol lain yang digunakan untuk klasifikasi USCS adalah W adalah well graded (tanah bergradasi baik), P adalah

poorly graded (tanah bergradasi buruk), L adalah low plasticity (plastisitas rendah) (LL < 50), dan H adalah high plasticity

(plastisitas tinggi) LL > 50.

Sistem Klasifikasi AASHTO

Sistem klasifikasi ini dikembangkan Tahun

1929 sebagai Public Road Administration

System. Pada sistem ini, tanah diklasifikasikan menjadi tujuh kelompok besar, yaitu A-1 sampai A-7. Tanah yang diklasifikasikan A-1 sampai A-3 adalah tanah berbutir kasar, sedangkan untuk A-4 sampai A-7 adalah tanah lanau-lempung

METODE PENELITIAN

Pengumpulan Data Lapangan

Untuk pengisian data CPT lapangan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 3. Log Bor Uji SPT 2

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Data SPT dan CPT akan dianalisis untuk menentukan korelasi hubungan antara kedua percobaan ini. Sehingga diperoleh hasil berupa korelasi dari hasil pembacaan SPT dan sondir dari beberapa jenis tanah.

Analisis dataKoreksi Data Uji CPT dan SPT Lapangan

Untuk penyajian data SPT dan CPT/sondir (Sondir 1 dan Bore Hole 1 disingkat dengan S1-BH1) akan dirampung pada tabel-tabel berikut. Nilai qc korelasi diperoleh dari

rata-rata tiga buah nilai qc pada kedalaman sesuai

dengan kedalaman nilai N, penyajian data dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini. Tabel 4. Koreksi Data qc-Sondir dan N-SPT

Ketapang (S1-BH1)

Tabel 5. Koreksi Data qc-Sondir dan N-SPT

Ketapang (S2-BH2)

Tabel 6. Koreksi Data qc-Sondir dan N-SPT

Tewang Menyangen (S1-BH1)

Tabel 7. Koreksi Data qc-Sondir dan N-SPT

Tewang Menyangen (S2-BH2)

Perhitungan Daya Dukung

Ketapang

Dengan data sondir Diketahui:

Data tanah pada kedalaman 20 m qc= 60

JHP= 718 kg/cm

Diasumsikan dengan menggunakan tiang pancang dengan dimensi 40x40cm

A= 40x40 = 1.600 cm2

Ditanyakan: Nilai Daya Dukung (Q) Penyelesaian:

Nilai Daya Dukung (Metode Meyerhof) = 54,976 Ton

Dengan data SPT (Metode Meyerhof) Diketahui:

Tabel 8. Data Pengujian SPT Ketapang, Kalimantan Barat

Nilai Daya Dukung

Qult = (40xNbxAp), di mana Nb = (N1+N2)/2 Nb1 = (8+12)/2 = 10 Nb2 = (12+13)/2 = 12 Nb = 11 Qult = (40 x 11 x Ap), Ap = 0,4 x 0,4= 0,16 = 70,4 ton

Qsi (daya dukung gesek)

Qsi = qs x Asi qs tanah lempung = 0,5N

qs tanah pasir = 0,2N

Qsi = 0,5NbxAsi;

(ket 0.5N adalah karena jenis tanah lempung) di mana Asi = keliling penampang tiang x

tebal lempung Asi = 16 m2

Qsi = 0,5Nb x Asi

= 88 ton

Daya dukung tiang pancang Qu = (Qult + Qsi)/3

= 52,8 ton

Jadi diiperoleh hasil nilai daya dukung dari kedua pengujian yaitu

berdasarkan CPT/Sondir Qu = 54,976 ton

berdasarkan SPT = 52,8 ton

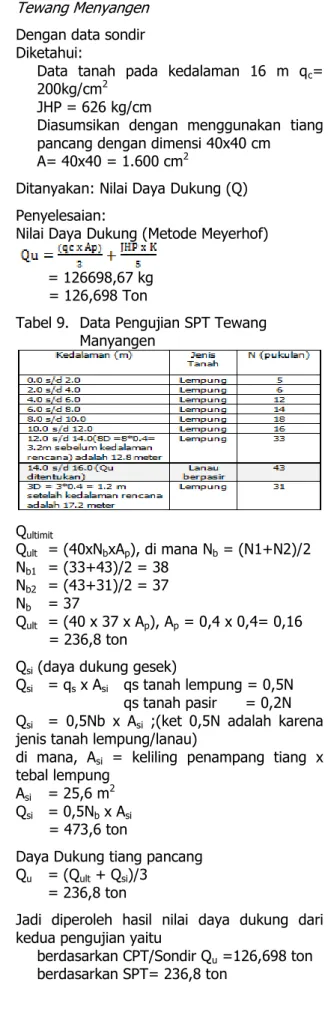

Tewang Menyangen

Dengan data sondir Diketahui:

Data tanah pada kedalaman 16 m qc=

200kg/cm2

JHP = 626 kg/cm

Diasumsikan dengan menggunakan tiang pancang dengan dimensi 40x40 cm A= 40x40 = 1.600 cm2

Ditanyakan: Nilai Daya Dukung (Q) Penyelesaian:

Nilai Daya Dukung (Metode Meyerhof) = 126698,67 kg

= 126,698 Ton

Tabel 9. Data Pengujian SPT Tewang Manyangen Qultimit Qult = (40xNbxAp), di mana Nb = (N1+N2)/2 Nb1 = (33+43)/2 = 38 Nb2 = (43+31)/2 = 37 Nb = 37 Qult = (40 x 37 x Ap), Ap = 0,4 x 0,4= 0,16 = 236,8 ton Qsi (daya dukung gesek)

Qsi = qs x Asi qs tanah lempung = 0,5N

qs tanah pasir = 0,2N Qsi = 0,5Nb x Asi ;(ket 0,5N adalah karena

jenis tanah lempung/lanau)

di mana, Asi = keliling penampang tiang x

tebal lempung Asi = 25,6 m2

Qsi = 0,5Nb x Asi

= 473,6 ton

Daya Dukung tiang pancang Qu = (Qult + Qsi)/3

= 236,8 ton

Jadi diperoleh hasil nilai daya dukung dari kedua pengujian yaitu

berdasarkan CPT/Sondir Qu =126,698 ton

Deskripsi Data Lapangan

Kajian mengenai deskripsi tanah dari hasil

boring dari beberapa lokasi diuraikan sebagai berikut:

Ketapang, Kalimantan Barat

Tabel 10. Deskripsi Tanah Hasil Uji Boring

Titik BH-01 Ketapang, Kalbar

Tabel 11. Deskripsi Tanah Hasil Uji Boring

Titik BH-02 Ketapang Kalbar

Tewang Menyangen, Katingan Kalimantan Tengah

Tabel 12. Deskripsi Tanah Hasil Uji Boring

Titik BH-01 Desa Tewang Menyangen, Kalteng

Tabel 13. Deskripsi Tanah Hasil Uji Boring

Titik BH-02 Desa Tewang Menyangen, Kalteng

Analisis dan Korelasi data SPT-CPT/sondir

Bentuk Umum Regresi Linier Sederhana: Y= a+bX

Y: peubah tak-bebas X: peubah bebas

a: konstanta b: kemiringan

Penetapan Persamaan Regresi Linier Sederhana 2 1 1 2 1 1 1 n i i n i i n i n i i n i i i i x x n y x y x n b a y bx, sehingga a y n b x n i i n i i n

1

1n: banyaknya pasangan data yi: nilai peubah tak bebas Y ke-i

xi: nilai peubah bebas X ke-i

Data dari hasil penelitian di Desa Tewang Menyangen, Kabupaten Katingan-Provinsi Kalimantan Tengah. Dianalisis menggunakan rumus regresi linear sederhana.

Tabel 14. Analisis Data qc-Sondir dan N-SPT

Lokasi Tewang Menyangen

Dari hasil perhitungan regresi linear

sederhana data Tewang Menyangen (Sondir

1-Bore Hole 1), diperoleh hasil grafik persamaan antara N-SPT dan qc-CPT sebagai

berikut:

Gambar 1. Hasil Perhitungan Tewang Menyangen

Sehingga diperoleh persamaan Y= 4,0148X-21,094. Atau dapat kita defenisikan Y adalah qc, dan X adalah N-SPT, maka kita dapat hasil

persamaan: Qc= 4,0148N-21,094 untuk lokasi

penelitian di Desa Tewang Menyangen.

Hasil Analisis Data

Data dari beberapa lokasi pengujian lapangan dengan menggunakan alat CPT/Sondir dan SPT yang telah dikoreksi dan dianalisis menggunakan persamaan regresi linear sederhana dan diperoleh hasil grafik persamaan sebagai berikut:

Gambar 2. Persamaan Regresi Linier Hubungan qc dan SPT Lokasi

Penelitian Ketapang, Kalbar Dari hasil grafik S1-BH1,S2-BH2 Ketapang, Kalbar didapat angka korelasi yang tidak jauh berbeda dari masing-masing hasil persamaan

regresinya yaitu, S1-BH1 qc= 4,7996

N+5,983; S2-BH2 qc= 4,6221 N+1,2841.

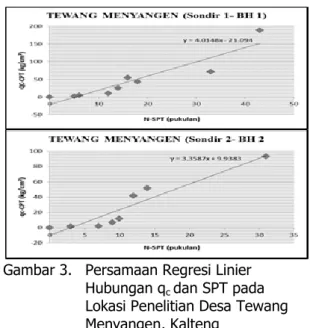

Gambar 3. Persamaan Regresi Linier Hubungan qc dan SPT pada

Lokasi Penelitian Desa Tewang Menyangen, Kalteng

Dari hasil grafik S1-BH1,S2-BH2, Tewang Menyangen didapat angka korelasi yang tidak jauh berbeda dari masing-masing hasil persamaan regresinya yaitu, S1-BH1 qc=

4,0148 N-21,094; S2-BH2 qc= 3,3587

N+9,9383.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan jika dibandingkan dengan hasil penelitian oleh Terzaghi dan Peck (1948) diperoleh angka korelasi yang berbeda. Angka korelasi oleh Terzaghi dan Peck dengan nilai qc= 4 N, jika

dibandingkan dengan hasil penelitian

diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Ketapang, Kalbar dengan angka korelasi titik S1-BH1 dengan nilai qc= 4,7996

N+5,983 dan titik S2-BH2 dengan nilai qc=

4,6221 N+1,2841.

2. Desa Tewang Menyangen, Kalteng dengan

angka korelasi titik S1-BH1dengan nilai qc=

4,0148 N-21,094 dan titik S2-BH2 dengan nilai qc= 3,3587 N+9,9383.

Pemeriksaan Sifat Fisik

Tabel 14. Hasil Pemeriksaan Sifat Fisik

Dari hasil pemeriksaan sifat fisik sampel lokasi Ketapang di atas, dapat disimpulkan dari persenan lolos dengan nilai 42.1% saringan No. 200, nilai indeks plastisitas (PI) yaitu 26. berdasarkan data tersebut diklasifikasikan

menurut AASHTO dengan persyaratan

maksimal 36% lolos saringan No. 200, batas cair (LL) minimal 41%, indeks plastisitas minimal 11%, dan indeks kelompok (GI) maksimal 16 maka dapat disimpulkan termasuk kelompok tanah A-7-5 yaitu jenis tanah lempung. Sedangkan menurut Unified tanah berbutir yang lebih dari 50% lolos saringan No. 200 termasuk kelompok OH yaitu jenis tanah lempung dengan plastisitas tinggi.

Dari hasil pemeriksaan sifat fisik sampel lokasi

disimpulkan dari persenan lolos dengan nilai 36,2% saringan No. 200, nilai indeks plastisitas (PI) yaitu 8,64%. Berdasarkan data tersebut diklasifikasikan menurut AASHTO dengan persyaratan maksimal 35% lolos saringan No. 200, Batas cair (LL) maksimal 40%, Indeks plastisitas maksimal 10%, dan indek kelompok (GI) maksimal 8 maka dapat disimpulkan termasuk kelompok tanah A-4 yaitu jenis tanah Lanau. Sedangkan menurut Unified tanah berbutir yang lebih dari 50% tertahan saringan No. 200 termasuk kelompok OL yaitu jenis tanah lanau dengan plastisitas rendah.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Untuk nilai daya dukung tanah (Qu)

berdasarkan Metode Meyerhof dari dua lokasi penelitian diperoleh hasil yaitu

a. Ketapang Kalimantan Barat pada

kedalaman 20 meter berdasarkan besar qc-CPT= 60 kg/cm2 diperoleh nilai daya

dukung (Qu) sebesar 54,976 ton dan

berdasarkan nilai N-SPT= 12 pukulan diperoleh nilai daya dukung (Qu)

sebesar 52,8 ton.

b. Desa Tewang Menyangen pada

kedalaman 16 meter berdasarkan besar qc-CPT= 200 kg/cm2 diperoleh nilai

daya dukung (Qu) sebesar 126,698 ton

dan berdasarkan nilai N-SPT= 43 pukulan diperoleh nilai daya dukung (Qu) sebesar 236,8 ton.

2. Hasil penelitian langsung dari dua lokasi yang berbeda setiap lokasi memiliki angka korelasi yang berbeda-beda yaitu:

a. Kota Ketapang, Kalimantan Barat pada kedalaman 20 meter S1-BH1 diperoleh nilai perlawanan konus (qc) sebesar 60

kg/cm2 dan N-SPT sebanyak 12 pukulan didapat angka korelasi qc=

4,7996 N+5,983; S2-BH2 diperoleh nilai perlawanan konus (qc) sebesar 55

kg/cm2 dan N-SPT sebanyak 12 pukulan didapat angka korelasi qc=

4,6221 N+1,2841.

b. Desa Tewang Menyangen, Katingan

pada kedalaman 16 meter S1-BH1 diperoleh nilai perlawanan konus (qc)

sebesar 200 kg/cm2 dan N-SPT

sebanyak 43 pukulan didapat angka korelasi qc= 4,0148 N-21,094; S2-BH2

diperoleh nilai perlawanan konus (qc)

sebesar 130 kg/cm2 dan N-SPT

sebanyak 31 pukulan didapat angka korelasi qc= 3,3587 N+9,9383.

3. Untuk sifat fisik tanah berdasarkan

AASHTO diperoleh hasil yaitu jenis tanah dari Kota Ketapang termasuk kelompok A-7-5 yaitu jenis tanah lempung dan jenis tanah Desa Tewang Menyangen termasuk kelompok A-4 yaitu dengan jenis tanah lanau berpasir. Sedangkan berdasarkan sistem klasifikasi Unified jenis tanah lokasi Ketapang Kalbar, termasuk kelompok OH yaitu jenis tanah lempung dengan plastisitas tinggi dan Tewang Menyangen termasuk kelompok OL yaitu jenis tanah lanau berpasir.

4. Dari hasil penelitian dari dua lokasi yang berbeda di daerah Kalimantan khususnya Kalimantan tengah, apabila dibandingkan dengan penelitian oleh Terzaghi dan Peck (qc= 4 N) diperoleh perbedaan yang cukup

signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 1984. ASTM Annual Book: Standard

Classification of Peat Samples by Laboratory Testing (D4427-84). ASTM. Section 4 Volume 04.08 Soil and Rock, pp 883-884.

Anonim. 2009. “Panduan Praktikum Mekanika Tanah I”. Palangka Raya: Jurusan Teknik Sipil.

Braja, M. D. 1985. Mekanika Tanah (Prisip-prinsip Rekayasa Geoteknis) Jilid 1. Jakarta: Erlangga.

Hary, C. H. 1980. Mekanika Tanah I. Cetakan Pertama, edisi 3. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hanrahan, E. T. 1954. “An Investigation of Some Physical Properties of Peat”. Geotechnique 4(3).

Koesoemadinata. 1980. Geologi Minyak dan Gas Bumi. Jilid 1 Edisi Kedua. Bandung: ITB.

Mochtar, N. E. dan I. I. Ending. 1999. “Aplikasi Model Gibson & Lo untuk Tanah Gambut Berserat di Indonesia”. Jurnal Teknik Sipil ITB6(1).

MacFarlane, I. C. 1959. Muskeg Engineering Handbook. National Research Council of

Canada. Toronto: University of Toronto Press.

Sahnohilhami. 2010. “Laporan Praktikum Test Konsolidasi”. Padang: Universitas Negeri Padang.

Sarie, F. 2012. “Panduan Praktikum Mekanika Tanah II”. Palangka Raya: Jurusan Teknik Sipil.

Soedarmo, D. & S. J. E. Purnomo. 1997.

Mekanika Tanah 2. Yogyakarta: Kanisius.

Terzaghi, K dan B. Peck Ralph. 1987.

Mekanika Tanah dalam Praktek Rekayasa. Jilid-1 Edisi kedua. Jakarta: Erlangga.

Wesley, L. D. 1977. Mekanika Tanah. Jakarta: Badan Penerbit Pekerjaan Umum.