BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Jalan

Pengertian jalan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang digunakan untuk lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau di bawah permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Selanjutnya, di dalam Pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004, jalan menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan, dengan perincian sebagai berikut (Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bogor, 2007).

1. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

2. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

3. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

4. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Simonds (1983) menyatakan bahwa jalan merupakan satu kesatuan yang harus lengkap, aman, efisien, menarik, memiliki sirkulasi, dan interaksi yang baik serta mampu memberikan pengalaman yang menarik bagi pengguna jalan. Secara umum, konfigurasi jalan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pola sirkulasi, yaitu sebagai berikut:

1. linear, yaitu jalan lurus yang dapat menjadi unsur pengorganisasi utama deretan ruang, dapat berbentuk lengkung atau bebelok arah, memotong jalan lain, bercabang-cabang, atau membentuk putaran (loop);

2. radial, yaitu konfigurasi yang memiliki jalan-jalan lurus yang berkembang dari sebuah pusat yang sama;

3. spiral (berputar), yaitu suatu jalan yang tunggal dan kontinyu yang berasal dari titik pusat, kemudian mengelilingi pusatnya dengan jarak yang berubah; 4. grid, yaitu konfigurasi yang terdiri dari dua pasang jalan sejajar yang saling

berpotongan pada jarak yang sama sehingga menciptakan bujur sangkar atau kawasan ruang segi empat;

5. jaringan, yaitu konfigurasi yang terdiri dari jalan-jalan yang menghubungkan titik-titik tertentu dalam ruang;

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bogor (2007) menyatakan bahwa bagian-bagian jalan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 1985 terdiri atas ruang manfaat jalan (Rumaja), ruang milik jalan (Rumija), dan ruang pengawasan jalan (Ruwasja) dengan penjelasan sebagai berikut (Gambar 2).

1. Ruang manfaat jalan (Rumaja) adalah ruang di sepanjang jalan yang dibatasi lebar, tinggi, dan kedalaman pada ruang bebas tertentunya dan ditetapkan oleh pembina jalan untuk

a. badan jalan, yaitu jalur lalu lintas dengan atau tanpa median jalan, yang hanya digunakan untuk arus lalu lintas dan pengamanan terhadap konstruksi jalan;

b. ambang pengaman, yaitu bagian yang terletak paling luar dari Rumaja hanya untuk mengamankan konstruksi jalan;

c. saluran tepi jalan, yaitu bagian yang hanya digunakan untuk penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari genangan air;

d. bangunan utilitas, yakni bagian yang mempunyai sifat pelayanan wilayah pada sistem jaringan jalan seperti trotoar, lereng, timbunan, galian, dan gorong-gorong.

2. Ruang milik jalan (Rumija) adalah ruang di sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu dan dikuasai oleh Pembina Jalan (Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah), yang digunakan untuk Rumaja dan pelebaran jalan dan penambahan jalur di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan.

3. Ruang pengawasan jalan (Ruwasja) adalah ruang sepanjang jalan di luar Rumija yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh Pembina Jalan, dan digunakan untuk pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan.

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga (2010) Gambar 2. Bagian-Bagian Jalan

Perancangan jalan menurut Harris dan Dines (1988) terdiri atas dua tahapan penting, yaitu bentuk desain jalan baik secara vertikal maupun horizontal dan pengaturan lanskap tepi jalan. Kriteria jalan menurut Harris dan Dines (1988) adalah sebagai berikut:

1. jalan harus dapat memberikan akses kepada pengguna jalan dan bangunan yang ada di sekitarnya;

2. jalan digunakan sebagai jalur penghubung antarwilayah;

3. jalan mampu menciptakan sarana pergerakan manusia dan barang. Klasifikasi jalan menurut Harris dan Dines (1988) adalah sebagai berikut:

1. sistem jalan tol (freeway system), yaitu sistem jalan yang memungkinkan adanya efisiensi dan kecepatan laju kendaraan dalam volume yang besar pada jalur keluar masuk area perkotaan serta akses terbatas pada persimpangan jalan (interchanges);

2. sistem jalan arteri primer (major arterial system), yaitu sistem jalan yang memungkinkan adanya arus pergerakan di antara simpangan lalu lintas dan jalan melalui daerah perkotaan dan akses langsung ke setiap perbatasan suatu permukiman;

3. sistem jalan kolektor (collector street system), yaitu sistem jalan yang memungkinkan adanya arus penghubung pergerakan kendaraan antara sistem jalan arteri primer dan jalan lokal dengan akses langsung menuju perbatasan suatu permukiman;

4. sistem jalan lokal (local street system), yaitu sistem jalan yang memungkinkan adanya pergerakan rambu lokal dan akses langsung menuju perbatasan suatu lahan.

Setiap jalan baik di pedesaan maupun perkotaan memiliki keunikan dalam desain serta karakteristik fungsional dan regionalnya sendiri. Jalan tersebut berfungsi sebagai jalur pergerakan orang dan kendaraan serta sebagai tempat pusat aktivitas (Simonds dan Starke, 2006). Jalan selain dapat digunakan untuk banyak tujuan dan tipe penggunaan yang berbeda dengan perbedaan kebutuhan, tujuan, fungsi, dan tugasnya, jalan juga harus dapat mengakomodasi kebutuhan pengguna jalan, antara lain, jalur kendaraan bermotor, sirkulasi orang dan barang, serta sarana pendukung jalan.

2.2. Lanskap Jalan

Keberadaan lanskap jalan sangat mutlak diperlukan dalam mendukung kelancaran sirkulasi jalan. Lanskap jalan tidak hanya terdiri atas jalur jalan saja, melainkan mencakup bangunan yang ada di sekelilingnya (Eckbo, 1964). Sementara menurut Direktorat Jenderal Bina Marga (2010), lanskap jalan adalah wajah dari karakter lahan atau tapak yang terbentuk dari lingkungan jalan yang terbentuk dari elemen alamiah seperti bentuk topografi lahan yang mempunyai panorama indah maupun yang terbentuk dari elemen lanskap buatan manusia yang disesuaikan dengan kondisi lahannya.

Lanskap jalan berfungsi untuk mendukung penggunaan secara terus- menerus, membimbing, mengatur irama pergerakan, mengatur waktu istirahat, mendefinisikan penggunaan lahan, memberikan pengaruh, mempersatukan ruang,

membentuk lingkungan, membentuk karakter lingkungan, membangun karakter spasial, dan membangun visual (Booth, 1983). Lanskap jalan ini mempunyai ciri khas karena harus disesuaikan dengan ketentuan geometrik jalan dan digunakan terutama bagi kenyamanan pemakai jalan serta diusahakan untuk menciptakan lingkungan jalan yang indah, serasi, dan memenuhi fungsi keamanan (Direktorat Jenderal Bina Marga, 2010).

Nilai suatu lanskap pada jalan dapat dimaksimalkan melalui perancangan fitur-fitur lanskap yang bertujuan menampilkan keindahan sekaligus memeliharanya. Perancangan lanskap jalan yang baik harus menyediakan kenyamanan, menarik perhatian, dan menyenangkan bagi pengguna jalan (Simonds dan Starke, 2006). Lanskap jalan harus memberikan kesan yang menyenangkan dengan menyelaraskan keharmonisan dengan kesatuan tanaman sehingga fungsional secara fisik dan visual. Selain itu, perancangan lanskap jalan yang baik juga harus menyediakan keterhubungan pergerakan yang disesuaikan dengan tipe lalu lintas yang ada dengan memperhatikan faktor keselamatan, keefisienan, dan kesesuaian terhadap tapak yang keseluruhan elemennya dihubungkan sebagai satu kesatuan sistem (Simonds, 1983).

2.3. Pohon pada Lanskap Jalan

Pohon adalah tanaman dengan batang berkayu, berakar dalam, dan memiliki percabangan jauh dari tanah serta tinggi lebih dari 3 meter (Hakim dan Utomo, 2003). Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga (2010), pohon adalah semua tumbuhan dengan batang dan cabang yang berkayu. Pohon memiliki batang utama yang tumbuh tegak dan menopang tajuk pohon. Pohon berdasarkan ketinggiannya dibedakan atas pohon rendah, pohon sedang, dan pohon tinggi. Pohon rendah ialah pohon yang tingginya kurang dari 6 m; pohon sedang adalah pohon yang memilki ketinggian antara 6 -- 15 m; pohon tinggi ialah pohon yang ketinggiannya mencapai lebih dari 15 m (Lestari dan Kencana, 2008).

Secara morfologi, bagian-bagian tubuh pohon meliputi akar, batang, cabang, daun, ranting, bunga, dan buah. Akar, batang, dan cabang merupakan organ terpenting dalam sistem kehidupan tanaman. Akar adalah bagian tubuh tanaman yang terdapat di dalam tanah dan berguna untuk menghisap air tanah

serta menjaga agar batang dapat berdiri tegak (Haryono, 1994). Batang merupakan bagian utama pohon dan menjadi penghubung utama antara bagian akar dengan bagian tajuk pohon (canopy), serta sebagai pengumpul air dan mineral, sebagai pusat pengolahan energi (produksi gula dan reproduksi). Cabang adalah bagian batang, tetapi berukuran kecil dan berfungsi memperluas ruang bagi pertumbuhan daun sehingga mendapat lebih banyak cahaya matahari (Direktorat Jenderal Bina Marga, 2010). Daun adalah bagian tubuh tanaman yang berguna untuk membuat makanan (karbohidrat) melalui proses fotosintesis. Daun berwarna hijau karena mengandung butir-butir hijau daun yang dapat mengubah cahaya matahari, karbon dioksida, dan air menjadi karbohidrat (Haryono, 1994).

Secara umum, pohon merupakan elemen utama yang secara individu atau berkelompok penampilannya dapat mempengaruhi penampakan visual dan memberikan kesan yang berbeda-beda dari jarak pengamatan berbeda di dalam lanskap (Carpenter et al., 1975). Penanaman pohon tepi jalan bertujuan memisahkan pejalan kaki dan jalan kendaraan untuk keselamatan, kenyamanan serta memberi ruang bagi utilitas atau perlengkapan jalan lainnya (Direktorat Jenderal Bina Marga, 1996). Menurut Arnold (1980), penanaman pohon tepi jalan bertujuan untuk menciptakan efek ruang bagi pengguna jalan dengan memisahkan berbagai aktivitas yang berlangsung pada jenis sirkulasi, mengarahkan pandangan, dan memberikan zona aman dan terlindung.

Pemilihan tanaman perlu memperhatikan berbagai pertimbangan, antara lain, bentuk tanaman yang mencakup morfologi (batang, cabang, ranting, daun, bunga, dan buah), tinggi, dan tajuk tanaman terkait dengan keharmonisan, keserasian, dan keselamatan. Pemilihan morfologi, tinggi, tajuk tanaman, dan penempatan tanaman sebagai elemen lanskap menjadi pertimbangan yang penting dalam ilmu arsitektur lanskap jalan (Direktorat Jenderal Bina Marga, 2010).

Pemilihan tanaman untuk penanaman lanskap jalan harus memenuhi kriteria tanaman jalan berdasarkan kondisi organ tanaman yang tertera dalam Direktorat Jenderal Bina Marga (2010), sebagai berikut:

aru. 1. Akar

a. Tidak merusak struktur jalan. b. Kuat.

c. Bukan akar dangkal 2. Batang

a. Kuat/tidak mudah patah. b. Tidak bercabang di bawah. 3. Dahan/ranting

a. Tidak mudah patah.

b. Tidak terlalu menjuntai ke bawah agar tidak menghalangi pandangan. 4. Daun

a. Tidak mudah rontok. b. Tidak terlalu rimbun.

c. Tidak terlalu besar sehingga jika jatuh tidak membahayakan pengguna jalan.

5. Bunga

a. Tidak mudah rontok. b. Tidak beracun. 6. Buah

a. Tidak mudah rontok. b. Tidak berbuah besar. c. Tidak beracun. 7. Sifat lainnya, seperti:

a. Cepat pulih dari stress yang salah satu cirinya dengan mengeluarkan tunas b

b. Tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri.

Sementara itu, kriteria pohon yang sesuai untuk penanaman lanskap jalan menurut Direktorat Jenderal Bina Marga (1992) adalah sebagai berikut:

1. Batang/cabang tidak mudah patah.

2. Ketinggian tanaman 2 - 3 m dari batas permukaan perakaran. 3. Diameter batang 0,05 – 0,10 m.

5. Tinggi tanaman 1,50 – 2,00 m 6. Jarak tanam minimum 4,00 m. 7. Jarak titik tanam dari kereb 2 – 3 m.

8. Telah memiliki percabangan sebanyak 3 – 5 cabang.

9. Bola akar berdiameter minimum 20 cm dibungkus dengan polybag atau pelepah daun pisang atau karung goni.

10. Kondisi sehat, bebas hama atau penyakit, segar dan terawat.

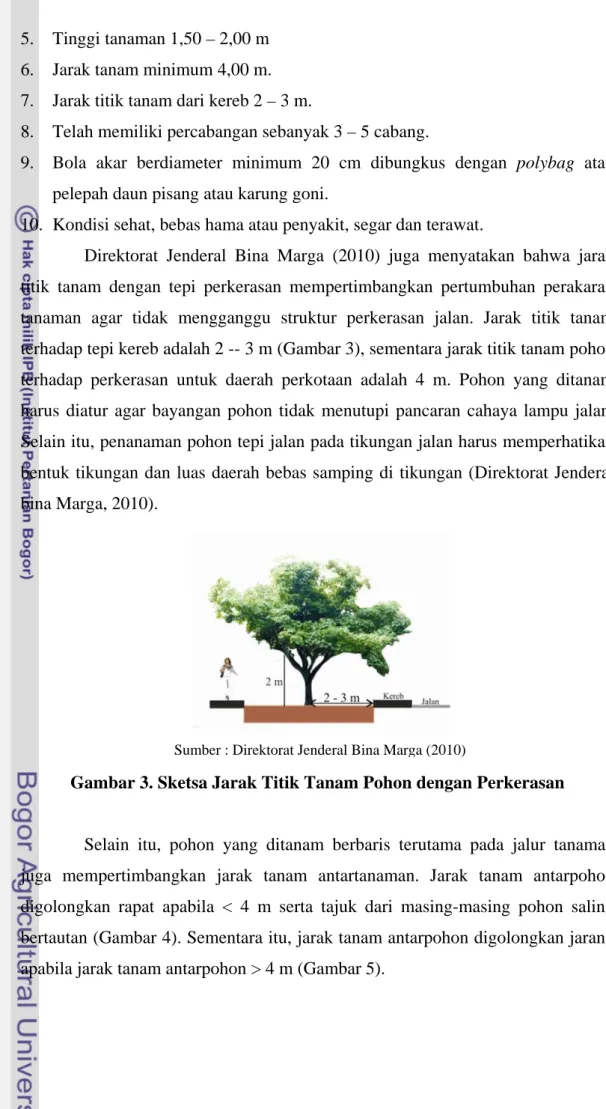

Direktorat Jenderal Bina Marga (2010) juga menyatakan bahwa jarak titik tanam dengan tepi perkerasan mempertimbangkan pertumbuhan perakaran tanaman agar tidak mengganggu struktur perkerasan jalan. Jarak titik tanam terhadap tepi kereb adalah 2 -- 3 m (Gambar 3), sementara jarak titik tanam pohon terhadap perkerasan untuk daerah perkotaan adalah 4 m. Pohon yang ditanam harus diatur agar bayangan pohon tidak menutupi pancaran cahaya lampu jalan. Selain itu, penanaman pohon tepi jalan pada tikungan jalan harus memperhatikan bentuk tikungan dan luas daerah bebas samping di tikungan (Direktorat Jenderal bina Marga, 2010).

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga (2010)

Gambar 3. Sketsa Jarak Titik Tanam Pohon dengan Perkerasan

Selain itu, pohon yang ditanam berbaris terutama pada jalur tanaman juga mempertimbangkan jarak tanam antartanaman. Jarak tanam antarpohon digolongkan rapat apabila < 4 m serta tajuk dari masing-masing pohon saling bertautan (Gambar 4). Sementara itu, jarak tanam antarpohon digolongkan jarang apabila jarak tanam antarpohon > 4 m (Gambar 5).

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga (2010)

Gambar 4. Sketsa Jarak Tanam Antarpohon Rapat

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga (2010)

Gambar 5. Sketsa Jarak Tanam Antarpohon Jarang

2.4. Fungsi Pohon

Tanaman pada lanskap jalan menghasilkan suasana alami di lingkungan perkotaan melalui berbagai tekstur dan warna serta bayangan yang ditimbulkan sehingga dapat menghadirkan kesegaran dan kelembutan di antara elemen perkerasan jalan (Carpenter et al., 1975). Selain itu, keberagaman bentuk pohon dapat menyajikan sentuhan kehidupan dan keindahan dalam suatu lingkungan lanskap jalan (Booth, 1983).

Kehadiran pohon di lingkungan perkotaan memenuhi tiga fungsi utama yaitu (1) fungsi struktural, sebagai dinding, atap, dan lantai dalam membentuk ruang serta dapat mempengaruhi pemandangan dan arah pergerakan; (2) fungsi lingkungan, meningkatkan kualitas udara dan air, mencegah erosi, dan berperan dalam modifikasi iklim; (3) fungsi visual, sebagai titik yang dominan dan penghubung visual melalui karakteristik yang dimiliki tanaman seperti bentuk, ukuran, tekstur, dan warna (Booth, 1983). Selain itu, penggunaan tanaman melalui penanaman pohon pada jalan bertujuan menciptakan efek ruang bagi pengguna jalan (Arnold, 1980), serta berfungsi dalam mengendalikan iklim mikro,

membatasi fisik, mengontrol pandangan, mereduksi kebisingan dan polutan udara, mengontrol angin, mencegah erosi, merupakan habitat satwa, dan meningkatkan nilai estetika lingkungan lanskap jalan (Hakim, 2006). Pemaparan mengenai beberapa fungsi pohon lanskap jalan adalah sebagai berikut.

1. Mengendalikan iklim mikro

Salah satu manfaat pohon pada lanskap jalan adalah untuk memperbaiki iklim mikro (Grey dan Deneke, 1978). Pohon mengontrol iklim mikro dengan memberikan naungan dan menurunkan suhu (Carpenter et al., 1975). Proses penurunan suhu udara yang dilakukan oleh pohon melalui penyerapan, pemantulan, dan pengontrolan radiasi sinar matahari (Grey dan Deneke, 1978). Menurut Hakim (2006), tanaman menyerap panas dari pancaran sinar matahari dan memantulkannya sehingga menurunkan suhu dan iklim dan mikro.

Tanaman sebagai unsur alamiah merupakan indikator iklim mikro yang baik, seperti jalur pepohonan yang rimbun dapat mengalihkan hembusan angin, bayangan dari kanopi pohon berperan serta dalam mengontrol suhu, dan oksigen yang dihasilkan dapat memberikan kesejukan (Laurie, 1975). Suhu udara di dalam daerah bayang-bayang kanopi pohon dapat lebih rendah 8ºC daripada di ruang terbuka (Booth, 1983). Sementara, suhu permukaan elemen di bawah kanopi pohon mencapai 28-29ºC, suhu permukaan semak 28-33ºC, suhu permukaan tanaman penutup tanah dan rumput 35-36ºC, dan suhu permukaan aspal mencapai > 50ºC (Sulistyantara, 1995).

2. Membatasi fisik

Pohon berfungsi sebagai pembatas fisik dalam menghalangi sekaligus mengarahkan pergerakan manusia. Selain itu, pohon juga dapat digunakan sebagai pembatas area (Lestari dan Kencana, 2008). Penanaman pohon pada tepi jalan bertujuan sebagai pembatas antara jalur pejalan kaki dan jalan kendaraan untuk keselamatan, kenyamanan, dan memberikan ruang bagi utilitas maupun perlengkapan jalan lainnya (Direktorat Jenderal Bina Marga, 1996).

3. Mengontrol pandangan

Salah satu fungsi pohon lanskap jalan adalah mengontrol pemandangan seperti mengurangi cahaya yang menyilaukan (Carpenter et al., 1975). Menurut Hakim dan Utomo (2003), pohon pada lanskap jalan dapat berfungsi dalam

menahan silau yang ditimbulkan oleh sinar matahari dan lampu jalan pada jalan raya melalui proses evapotranspirasi. Menurut Robinette (1993), pada dasarnya pohon dapat mengontrol pengaruh sinar matahari dengan cara menyaring radiasi dan memantulkan cahaya matahari melalui warna hijau pada daunnya.

Laurie (1986) berpendapat bahwa tanaman dapat efektif dalam mengontrol kesilauan bila pada penanamannya, menggunakan pohon berdaun tebal, rindang, dan evergreen sehingga dapat memberikan toleransi tembus pandang dengan pengaturan secara berkelompok. Sementara itu, untuk menghalangi silau cahaya matahari sebaiknya dipilih pohon atau perdu dengan massa daun padat dan ditanam dengan jarak yang rapat pada ketinggian 1,5 m. Pada jalur jalan raya bebas hambatan, penanaman pohon tidak dibenarkan pada jalur median jalan. Sebaliknya, pada jalur median ditanam tanaman semak, agar sinar lampu kendaraan dari arah yang berlawanan dapat dikurangi (Direktorat Jenderal Bina Marga, 2010).

4. Mereduksi kebisingan

Pohon yang ditanam pada jalan cukup berkontribusi dalam mengurangi kebisingan (Simonds dan Starke, 2006). Daun, cabang, dan ranting pada pohon mampu meredam suara kebisingan dengan cara mengabsorpsi gelombang suara (Hakim, 2006). Secara umum, pohon paling efektif ketika digunakan untuk mereduksi kebisingan dengan frekuensi tinggi (Carpenter etal., 1975). Efektivitas pohon dalam mengontrol bising bergantung dari tinggi pohon, kepadatan daun, dan jarak antarpohon. Pohon berdaun tebal, cabang dan batang yang besar, dan penanaman yang rapat serta cabang-cabang yang ringan merupakan pohon yang efektif dalam mengontrol kebisingan (Grey dan Deneke, 1978).

Direktorat Jenderal Bina Marga (2010) menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai penyerap kebisingan adalah jenis tanaman berbentuk pohon atau perdu yang mempunyai massa daun padat. Beberapa tanaman dengan lebar tajuk 7 -- 15 m dapat mereduksi kebisingan pada frekuensi tertinggi, yaitu 10 -- 20 dB. Sementara tanaman pinus dan cemara dengan lebar tajuk 15 -- 30 m dapat mereduksi kebisingan pada frekuensi terendah, yaitu sebesar 10 dB (Carpenter et al., 1975).

5. Mereduksi polusi udara

Pohon dapat menyerap berbagai macam gas/partikel beracun yang mencemari udara seperti karbondioksida (CO2) melalui proses fotosintesis,

nitrogen dioksida (NO2) yang berasal dari kendaraan bermotor dan bahan bakar

gas, sulfur dioksida (SO2) yang berasal dari industri pengecoran logam,

pembangkit listrik batu bara, dan penggunaan bahan bakar fosil, serta gas timbal (Pb) yang bersumber dari kendaraan bermotor (Hakim, 2006).

Tanaman juga dapat mereduksi gas-gas polutan dalam jumlah terbatas, seperti sulfur dioksida (SO2), dan hidrogen florida (HF), tanpa menimbulkan

dampak negatif. Pohon dengan ukuran diameter batang rata-rata 38 cm memiliki potensi untuk mereduksi 43,5 pon SO2 per tahun jika konsentrasi SO2 di atmosfer

0,25 ppm. Kelompok tanaman yang ditanam dengan lebar area penanaman rata-rata 182 m dapat mereduksi 75 % polutan di atmosfer (Carpenter et al., 1975).

Kriteria pohon yang dapat digunakan untuk menyerap polutan udara, yaitu mempunyai pertumbuhan yang cepat, tumbuh sepanjang tahun, dan memiliki percabangan dan massa daun yang padat, serta permukaan daun yang berambut. Selain itu, tanaman yang efektif untuk mengurangi partikel polutan adalah tanaman yang memiliki trikoma tinggi atau memiliki daun yang berbulu, bergerigi atau bersisik (Grey dan Deneke, 1978).

Grey dan Deneke (1978) juga menambahkan bahwa kriteria penanaman yang digunakan untuk mereduksi polusi udara adalah sebagai berikut:

a. penanaman sebaiknya dilakukan tegak lurus dengan arah angin yang umum berlaku;

b. penanaman jajaran pohon yang kurang rapat atau terbuka seharusnya secara masif;

c. penanaman sebaiknya terkonsentrasi di sekitar sumber polutan.

Tanaman jalan sampai batas tertentu bermanfaat dalam menjaga udara tetap segar dan tingkat pencemaran tetap rendah. Hijaunya dedaunan dengan berbagai tekstur dan bayangan yang ditimbulkan oleh pohon akan menghadirkan kelembutan serta kesegaran pada areal beraspal (Laurie, 1975).

6. Mengontrol angin

Pohon mengendalikan angin dengan cara menahan, menyerap, serta mengalirkan tiupan angin. Penggunaan tanaman pohon sebagai penahan angin merupakan cara yang baik dan efektif dalam mengontrol angin. Direktorat Jenderal Bina Marga (2010) berpendapat bahwa tanaman yang digunakan untuk mengontrol angin seharusnya merupakan tanaman tinggi dan perdu/semak, bermassa daun padat, ditanam berbaris atau membentuk massa dengan jarak tanam rapat, yaitu < 3m.

Penanaman tanaman dengan jarak tanam rapat dapat menurunkan kecepatan angin antara 75 -- 85 %. Jenis tanaman yang digunakan dalam mengontrol angin ini tergantung kepada tinggi pohon, kepadatan massa, bentuk tajuk, dan lebar tajuk. Semakin dekat jarak antara tanaman dengan sumber kebisingan, maka akan semakin efektif fungsinya dalam meredam kebisingan (Carpenter et al., 1975).

7. Mencegah erosi

Aktivitas manusia dalam penggunaan lahan seperti pembentukan muka tanah, pemotongan, dan penambahan muka tanah (cut and fill), selain bermanfaat juga menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi lahan. Hal ini mengakibatkan kondisi tanah menjadi rapuh dan mudah tererosi oleh air hujan atau hembusan angin. Akar pohon dapat mengikat tanah sehingga tanah menjadi kokoh dan tahan terhadap pukulan air hujan dan tiupan angin (Hakim, 2006).

8. Merupakan habitat satwa

Pohon bermanfaat sebagai sumber makanan serta sebagai tempat berlindung bagi satwa sehingga secara tidak langsung keberadaan pohon ikut berperan serta dalam mempertahankan kelestarian satwa.

9. Meningkatkan nilai estetika

Pengaruh pohon terhadap kualitas estetika terlihat dari fungsi arsitektural tajuk pohon dalam memperindah lingkungan jalan. Nilai estetika dari pohon diperoleh dari perpaduan antara warna (daun, batang, dan bunga), bentuk fisik pohon (batang, percabangan, dan tajuk), tekstur pohon, skala pohon, dan komposisi pohon. Selain itu, nilai estetika juga dapat diperoleh melalui bayangan pohon terhadap dinding dan lantai serta dapat menciptakan bayangan yang

berbeda–beda yang diakibatkan oleh angin dan waktu terjadinya bayangan (Hakim dan Utomo, 2003).

Fungsi pohon lanskap jalan dipengaruhi oleh karakter setiap tanaman yang meliputi bentuk tajuk, luas perakaran, sifat tumbuh, dan tampilan pohon secara keseluruhan (Lestari dan Kencana, 2008).

2.5. Struktur Pohon

Karakteristik struktur pohon mengikuti pola pertumbuhan dan perkembangan spesifik atau disebut model arsitektural pohon, yang dapat menghasilkan variasi bentuk tajuk dan struktur percabangan (Halle et al., 1978). Booth (1983) membagi bentuk tajuk pohon menjadi 7 kelompok yaitu, globular (bentuk yang membulat), columnar (bentuk yang tinggi ramping), spread (bentuk yang menyebar), picturesque (bentuk eksotis/menarik), weeping (bentuk ranting-ranting merunduk/menjurai), pyramidal (bentuk kerucut), dan fastigiate (bentuk tinggi ramping dan ujungnya meruncing). Sementara itu, menurut Direktorat Jenderal Bina Marga (2010) bentuk tajuk pohon terdiri atas, bulat (rounded), oval, kubah (dome), menyerupai huruf V (V-shape), tidak beraturan (irregular), kerucut (conical), kolom (kolumnar), persegi empat (square), menyebar bebas (spreading), dan vertikal. Bentuk-bentuk tajuk pohon ini dapat dilihat pada gambar berikut ini (Gambar 6).

Sumber : Kreasi Penulis Berdasarkan Keterangan Direktorat Jenderal Bina Marga (2010) Gambar 6. Bentuk Tajuk Pohon

Danserau (1957) dalam Mueller-Dombois dan Ellenberg (1974) mendefinisikan struktur sebagai organisasi dalam ruang dari individu-individu yang membentuk tegakan. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa elemen-elemen utama struktur tanaman adalah bentuk pertumbuhan, stratifikasi, dan penutupan tajuk. Lalu Mueller-Dumbois dan Ellenberg (1974) membagi struktur tanaman menjadi lima tingkatan, yaitu fisiognomi tanaman, struktur biomassa, struktur bentuk hidup, struktur floristik dan struktur tegakan.

Forsberg (1961) dalam Mueller-Dombois dan Ellenberg (1974) menyatakan bahwa fisiognomi tanaman merupakan penampilan eksternal dari tanaman. Fisiognomi dipahami sebagai bagian dari struktur biomassa yang menampilkan karakteristik fisik dan fenomena fungsional seperti daun-daun yang rontok. Pengertian struktur biomassa adalah penggabungan secara spesifik antara tajuk dan ketinggian tanaman dalam matriks penutupan kanopi tanaman. Walaupun tidak begitu terlihat seperti halnya ukuran tanaman, tajuk tanaman merupakan faktor kunci dalam komposisi struktur tanaman. Tajuk dapat mempengaruhi kesatuan dan keragaman, bertindak sebagai aksen atau pembentuk pemandangan, dan mengatur koordinasi tanaman bermassa daun padat dengan elemen-elemen lainnya dalam desain (Booth, 1983).

Struktur bentuk hidup terkait dengan komposisi dari bentuk-bentuk pertumbuhan atau bentuk-bentuk hidup dari tanaman. Konsep bentuk hidup ini mengelompokan individu-individu spesies tanaman dengan morfologi fisik yang sama ke dalam tipe-tipe bentuk hidup. Struktur bentuk hidup dapat dinyatakan secara kuantitatif. Struktur bentuk hidup juga dapat disebut sebagai komposisi bentuk hidup. Sementara itu, pengertian struktur floristik dipahami sebagai komposisi floristik tanaman pada tingkat spesies (Forsbeg dalam Mueller-Dumbois dan Ellenberg, 1974).

Kershaw dan Looney (1985) dalam Mueller-Dumbois dan Ellenberg (1974) membedakan struktur tanaman menjadi tiga komponen:

1. struktur vertikal, yang meliputi tingkat pertumbuhan, atau jenis-jenis tumbuhan mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi;

2. struktur horizontal (distribusi spatial populasi jenis dan individu), yaitu individu yang pertumbuhannya menyebar pada kawasan tersebut, yang dipengaruhi oleh jarak antara satu individu tanaman dengan individu lain; 3. struktur kuantitatif, yang meliputi kelimpahan atau keanekaragaman jenis,

dengan distribusi dari masing-masing jenis yang mencakup kerapatan, frekuensi, dominansi, dan sebagainya.

2.6. Kerusakan Pohon

Kerusakan pohon biasanya disebabkan oleh bakteri patogen, hama serangga, polusi udara, serta faktor-faktor alam maupun buatan yang mempengaruhi pertumbuhan dan ketahanan pohon (Nuhamara et al., 2001). Menurut Arifin dan Arifin (2005), kerusakan tanaman dapat disebabkan oleh penyakit tanaman menular (infectious plant diseases) dan penyakit tanaman tidak menular (non-infectious plant diseases). Penyakit menular pada tanaman biasanya disebabkan oleh jamur, bakteri, virus, mikroplasma, dan nematoda. Sementara itu, penyakit yang tidak menular pada tanaman dapat disebabkan oleh kekurangan zat hara, O2, CO2, atau cahaya; kekurangan atau kelebihan air tanah; terkena polusi

udara; atau pH tanah yang tidak sesuai. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Soeratmo (1974) yang menyatakan bahwa beberapa unsur lingkungan yang berpengaruh terhadap kerusakan pohon, yaitu sebagai berikut.

1. Polutan Industri

Kerusakan pohon dapat disebabkan oleh asap atau gas-gas beracun dari suatu industri atau pabrik. Tingkat kerusakan pohon akan tinggi bila pohon berlokasi dekat dengan sumber polutan. Gejala kerusakan yang umum terlihat adalah perubahan warna daun. Saat intensitas polutan tinggi, daun-daun akan mengalami kekeringan, dan berguguran hingga akhirnya tanaman mati.

2. Kerusakan Mekanis

Kerusakan mekanis pada pohon biasanya berupa luka terbuka pada kulit pohon. Namun, pada beberapa kasus kerusakan mekanis ditandai dengan cabang yang patah. Kerusakan mekanis ini dapat disebabkan oleh sambaran petir maupun aktivitas manusia dalam membuat saluran irigasi, memasang kabel listrik, atau memasang kabel telepon.

Kerusakan pohon pada tingkat lanjut mengakibatkan kematian pada bagian-bagian pohon seperti batang, cabang, dahan, dan ranting. Kematian tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut ini (Arifin dan Arifin, 2005):

a. kekurangan nutrisi.

b. kerusakan pada sistem perakaran.

c. kelembaban (suhu udara atau tanah) yang tidak sesuai. d. adanya unsur beracun pada udara atau tanah.

e. aerasi pada sistem perakaran yang kurang baik. f. tajuk pohon tumbuh berlebihan.

g. adanya serangan jamur, bakteri, dan hama, serta

h. luka mekanik atau luka bakar pada batang/cabang dan akar. 2.7. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menelaah atau menduga hal-hal yang sudah diputuskan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan keputusan tersebut, selanjutnya ditentukan langkah-langkah alternatif perbaikannya bagi kelemahan tersebut (Eliza, 1997). Evaluasi dilakukan berdasarkan standar tertentu diikuti dengan langkah-langkah perumusan alternatif perbaikannya. Tujuan dari evaluasi adalah untuk menyeleksi dan menampilkan informasi yang diperlukan dalam mendukung pengambilan simpulan dan keputusan suatu program serta nilainya (Wungkar, 2005).

Evaluasi melibatkan penjelasan sejumlah faktor yang mungkin mempengaruhi variasi kualitas lanskap, skala untuk mengukur faktor tersebut, dan mengembangkan suatu sistem pembobotan untuk menentukan bermacam-macam penekanan pada faktor yang berbeda-beda (Porteus, 1983). Laurie (1984) juga menyatakan bahwa tahap evaluasi harus memperhatikan keseimbangan antara potensi alam dan ekonomi, serta kebutuhan teknis masyarakat. Selain kualitas estetika, evaluasi lanskap juga dilakukan terhadap aspek fungsi dan strukturnya agar keberadaan lanskap tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.