TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dan Pendekatan Teori KeluargaPengertian Keluarga

Keluarga berasal dari bahasa Sansekerta yaitu kula dan warga "kulawarga" yang berarti "anggota" atau "kelompok kerabat". Keluarga menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya (BKKBN 1996). Bentuk keluarga dalam PP tersebut mengacu pada bentuk keluarga inti, dimana keluarga inti (nuclear family) terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak mereka. Sedangkan menurut U.S. Bureau of the Census (2000) yang diacu dalam Newman dan Grauherholz (2002) bahwa keluarga adalah dua orang atau lebih yang memiliki ikatan darah, perkawinan atau adopsi dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga. Di sini tidaklah perlu membeda-bedakan antara keluarga inti dan yang telah diperbesar, keluarga yang terdiri atas satu atau dua orang tua. Pendapat tersebut menyatakan bahwa keluarga bersifat kerabat hubungan sedarah (consanguine) dan ikatan persaudaraan.

Menurut Newman dan Grauerholz (2002), keluarga dapat dibedakan atas keluarga batih atau keluarga inti (nuclear family), keluarga luas (extended family), dan keluarga pokok (stem family). Keluarga batih atau keluarga inti terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum kawin. Sedangkan keluarga luas atau keluarga gabung (extended atau composite family) biasanya terdiri dari dua generasi yang berasal dari suatu keluarga biologis dan terdapat di negara-negara yang anak-anak tidak lazim meningggalkan rumah orang tua segera setelah menikah. Keluarga gabung terjadi jika ada dua anak atau lebih yang sudah menikah masih tinggal bersama orang tua mereka. Keluarga pokok adalah keluarga luas dengan hanya satu anak yang sudah menikah tetap tinggal di rumah orang tuanya.

Fungsi Keluarga

Menurut Berns (1997), untuk memahami pentingnya keluarga kita harus kembali kepada fungsi dasarnya. Secara umum, keluarga melakukan berbagai

fungsi yang memungkinkan masyarakat bertahan walaupun fungsi-fungsi tersebut sangat beragam. Kesuksesan keluarga dapat dipandang sangat berfungsi dan tidak sukses atau disfungsi. Fungsi keluarga ada lima yakni : 1) Fungsi reproduksi. Keluarga menjamin bahwa populasi masyarakat akan stabil, sehingga sejumlah anak akan terlahir dan dirawat untuk menggantikan mereka yang telah meninggal; 2) Fungsi sosialisasi atau pendidikan. Keluarga menjamin bahwa nilai-nilai masyarakat, kepercayaan, sikap, pengetahuan, keahlian dan teknologi akan ditransfer kepada yang lebih muda; 3) Peran sosial. Keluarga memberikan identitas bagi keturunannya (ras, etnis, agama, sosial ekonomi dan peran gender). Sebuah identitas mencakup perilaku dan dan kewajiban; 4) Dukungan ekonomi. Keluarga memberikan tempat berlindung, memelihara dan melindungi. Pada beberapa keluarga, semua anggota keluarga kecuali anak yang masih kecil memberikan kontribusi terhadap fungsi ekonomi melalui produksi barang. Pada keluarga lainnya, salah satu atau kedua orang tua membayar barang yang dibeli oleh semua anggota keluarga sebagai konsumen; 5) Dukungan emosional. Keluarga memberikan pengalaman pertama pada anak dalam melakukan interaksi sosial. Interaksi ini dapat mengakrabkan, mengasuh dan sekaligus memberikan jaminan emosional bagi anak, dan perawatan keluarga bagi anggoanya ketika mereka sakit, luka dan tua.

Bannet dalam Megawangi (2005) mengatakan bahwa : “the biological, psychological and educational well being of our children depend on the well being of the family is the original and most effctive department of health, education and wellfare. And if it fails to teach honesty, couragr, desire for excellence, and a host of basic skills, it is exceedingly difficult for any other agency to make up its failures”. Dari kutipan diatas, terlihat bahwa William Bannet mengungkapkan keluargalah tempat paling efektif dimana seorang anak menerima kebutuhan kesehatan, pendidikan dan dan kesejahteraan bagi hidupnya, dan bahwa kondisi biologis, psikologis, pendidikan dan kesejahteraan seorang anak amat tergantung pada keluarganya.

Teori Struktural Fungsional

Teori Struktural Fungsional adalah sesuatu yang urgen dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang analisa masalah sosial masyarakat.

Keluarga sebagai sebuah institusi dalam masyarakat juga mempunyai prinsip-prinsip serupa yang terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan teori struktural fungsional dapat digunakan untuk menganalisis peran anggota keluarga agar keluarga dapat berfungsi dengan baik untuk menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat (Newman dan Grauherholz 2002).

Menurut teori struktural fungsional, keluarga juga dapat dilihat sebagai salah satu dari berbagai subsistem dalam masyarakat (Megawangi 2005). Keluarga dalam subsistem masyarakat tidak terlepas dari interaksi dengan subsistem masyarakat lainnya seperti sistem ekonomi, politik, pendidikan dan agama. Dalam interaksi tersebut keluarga berfungsi untuk memelihara keseimbangan sosial dalam masyarakat (equilibrium state). Selanjutnya Megawangi (2005) mengatakan keseimbangan akan menciptakan sebuah sistem sosial yang tertib (social order).

Keluarga juga bersifat adaptif yang selalu menyesuaikan dirinya dalam menghadapi perubahan lingkungan. Sesuai dengan Parson yang menyatakan bahwa keluarga selalu beradaptasi secara mulus menghadapi perubahan lingkungan. Kondisi tersebut dikatakan keseimbangan dinamis atau dynamic equilibrium (Megawangi 2005).

Teori struktural fungsional juga memandang keluarga sebagai sebuah sistem terkait anggota dalam keluarga. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran dan tugas yang harus dijalankan oleh anggota keluarga (Megawangi 2005). Dalam pandangan teori struktural fungsional, dapat dilihat dua aspek yang saling berkaitan yaitu aspek struktural dan aspek fungsional. Megawangi (2005) menjelaskan bahwa aspek struktural melihat suatu keseimbangan dalam masyarakat yang diciptakan oleh sistem sosial yang tertib. Ketertiban sosial tercipta jika keluarga memiliki struktur atau strata sehingga anggota keluarga mengetahui posisi dan patuh pada sistem yang berlaku dalam keluarga. Struktur dalam keluarga dapat menjadikan institusi dalam keluarga sebagai sistem kesatuan. Ada tiga elemen utama dalam struktur internal keluarga yang saling terkait yaitu status sosial, fungsi sosial, dan norma sosial yang ketiganya saling kait mengait.

Struktur pada keluarga nuklir berdasarkan status sosial terdiri dari tiga struktur utama yaitu bapak/suami, ibu/istri, dan anak-anak. Struktur dapat juga berupa figur-figur seperti pencari nafkah, ibu rumah tangga, anak balita, remaja, dan sebagainya. Sedangkan peran sosial merupakan gambaran peran dari status sosial yang dimiliki. Misalnya, orangtua memiliki peran instrumental yang dipegang oleh bapak/suami sebagai pencari nafkah dan peran ekspresif yang melekat pada ibu/istri dengan memberikan cinta dan kelembutan terhadap keluarga. Norma sosial merupakan peraturan yang menggambarkan bagaimana sebaiknya seseorang bertingkah laku dalam kehidupan sosialnya, misalnya dalam hal pembagian tugas dalam keluarga (Megawangi 2005) .

Keseimbangan sistem sosial dapat tercipta jika struktur keluarga sebagai sisitem dapat berfungsi. Adapaun fungsi sebuah sistem mengacu pada sebuah sistem untuk memelihara dirinya sendiri dan memberikan kontribusi pada berfungsinya subsistem dari sistem tersebut (Megawangi 2005). Seseorang dalam sistem keluarga yang memiliki status sosial tertentu memiliki peran yang harus dijalankan dari status sosial tersebut. Levy dalam Megawangi (2005) mengungkapkan bahwa tanpa pembagian tugas yang jelas dari status sosial, maka fungsi keluarga akan terganggu dan akan mempengatuhi sistem yang lebih besar.

Karakteristik Budaya Matrilineal

Struktur Keluarga Matrilineal

Matrilinel adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Kata ini seringkali disamakan dengan matriarkhat atau matriarkhi, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Matrilineal berasal dari dua kata, yaitu mater (bahasa Latin) yang berarti "ibu", dan linea (bahasa Latin) yang berarti "garis". Jadi, "matrilineal" berarti mengikuti "garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu". Sementara itu matriarkhat berasal dari dua kata yang lain, yaitu mater yang berarti "ibu" dan archein (bahasa Yunani) yang berarti "memerintah". Jadi, "matriarkhi" berarti "kekuasaan berada di tangan ibu atau pihak perempuan".

Menurut Thaib (2006) bahwa sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Garis keturunan yang diperhitungkan

menurut garis ibu merupakan ciri-ciri dari sistem matrilineal yang menjadi adat bagi orang Minangkabau, sehingga seorang anak adalah anggota/sasuku dengan ibu dan semua kerabat ibunya yang membentuk kelompok-kelompok keturunan yang disebut badunsanak (berfamili).

Menurut Thaib (2006) berdasarkan tradisi dan sistem kekerabatan matrilineal, masyarakat Minangkabau mengenal dua bentuk keluarga yaitu:

1. Keluarga kaum (extended family), keluarga besar yang terdiri dari sejumlah anggota yang terikat dalam suatu sistem keibuan. Setiap anggota kaum, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah bersuami ataupun belum, akan selalu menjaga kaumnya dari segala hal. Mereka yang berada dalam satu kaum tidak boleh kawin. Hubungan antara mereka selain diikat oleh suatu sistem, juga ikatan emosionalnya sangat kuat. Kedua ikatan ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Jika terjadi penyimpangan, kepala kaum atau penghulu mereka akan menegur dan bila perlu memberikan hukuman. Sehingga apa yang terjadi di dalam kaum selalu dikontrol oleh sesama anggotanya. Komunalitas yang kuat seperti ini sangat memungkinkan terpeliharanya anggota kaum terhadap berbagai penyimpangan, baik penyimpangan dalam hukum adat maupun agama Islam yang dianutnya.

2. Keluarga batih (nuclear family), sebuah kesatuan keluarga terkecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak. Sebagaimana layaknya sebuah keluarga, keluarga batih ini pada hakekatnya adalah sarana tempat bertemu dan berinteraksinya antara dua buah kaum/suku atau dua buah keluarga besar, kaum pihak suami dan kaum pihak istri. Suami adalah duta dari kaumnya, begitupun istri duta dari kaumnya pula. Dengan demikian ketergantungan seorang istri kepada suami tidaklah mutlak, hal ini menyebabkan kedudukan mereka setara. Yang satu tidak berada di atas atau di bawah yang lain.

Suku Minangkabau biasanya terdiri dari beberapa paruik dan dikepalai oleh kapalo paruik atau tungganai. Paruik dapat dibagi lagi ke dalam jurai dan jurai terbagi pula ke dalam samande (artinya satu ibu). Cara pembagian suku di Minangkabau seperti demikian bisa berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Jurai adalah pertalian kelompok di bawah atau di atas tingkatan paruik. Samande, sebaliknya sukar dipandang sebagai unit yang berdiri sendiri oleh karena dua atau

tiga samande bisa sama mendiami rumah yang satu (rumah gadang) dan sama memiliki harta benda tidak bergerak lainnya (Zainuddin 2010a).

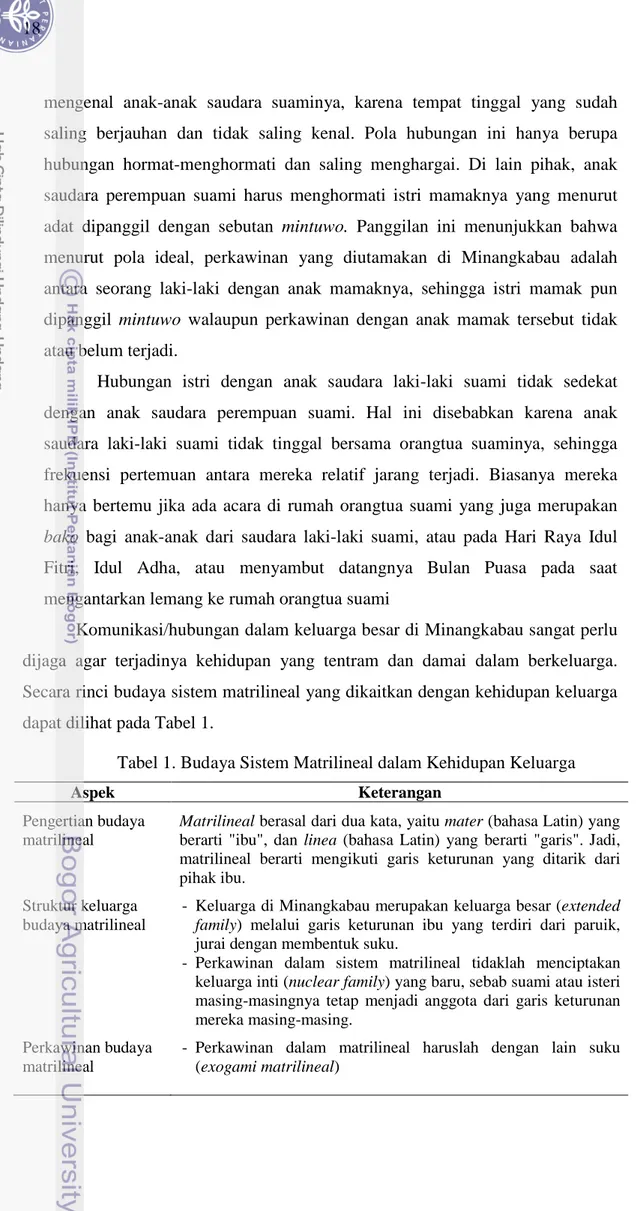

Menurut Boestami et al. (1992), anggota dari paruik yang sama biasanya memiliki harta bersama (harato pusako), seperti tanah bersama, termasuk sawah-ladang, rumah gadang dan pandam pekuburan bersama. Oleh karena paruik berkembang, ia mungkin memecah diri menjadi dua paruik atau lebih, sekalipun masih dalam suku yang satu, dan dengan berkembangnya suku ia mungkin pula terbagi ke dalam dua atau lebih suku baru yang bertalian. Gambar struktur keluarga Minangkabau terlihat pada Gambar 1 berikut.

Diagram A Diagram B

Kalarasan Kalarasan

Suku Suku

Paruik Paruik Jurai

Jurai Samande

Samande

Keterangan :

Kalarasan : Moety : Etnisitas mitologis

Suku : Matriclan : Teritorialitas, organisasi politik, eksogami

Paruik : Major lineage : Penguasaan harta kaum yang tak dapat dilimpahkan Samande : Minor lineage : Otoritas domestik tanpa melibatkan harta kaum

Jurai : Lineage : Istilah umum yang tidak begitu tegas yang kadang-kadang ditujukan untuk menjelaskan “konsanguinealitas”, bukan “hak”.

Gambar 1 Struktur Keluarga Minangkabau

(Sumber : DR. Mochtar Naim, Merantau, Pola Migrasi Suku Bangsa Minangkabau, Gajah Mada University Press, 1979 dalam Boestami et al. 1992)

Etnis Minangkabau adalah masyarakat yang demokratis egaliter, yang tidak mengakui adanya perbedaan derajat suku ataupun individu. Seseorang dianggap tinggi derajatnya hanya karena fungsi atau status yang melekat pada dirinya, seperti mamak, kakak, ayah, ibu, bupati, dan sebagainya. Apabila jabatan itu hilang, hilang pula ketinggian derajat tadi, dan tingginya derajat itu sangat

terbatas pula dalam kata-kata adat dijelaskan: ditinggikan seranting, didahulukan selangkah (Zainuddin, 2010b).

Perkawinan Matrilineal

Perkawinan merupakan saat peralihan dari tingkat remaja ke tingkat dewasa. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Perkawinan menurut pengertian di Minangkabau adalah pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dengan suatu ikatan pribadi antara seorang pria dan wanita dengan restu dan persetujuan dari semua sanak famili (Sukmasari 2010).

Perkawinan dalam sistem matrilineal tidaklah menciptakan keluarga inti (nuclear family) yang baru, sebab suami atau isteri masing-masingnya tetap menjadi anggota dari garis keturunan mereka masing-masing. Menurut Zainuddin (2010a), bahwa keluarga di Minangkabau merupakan keluarga besar melalui garis keturunan dari ibu 6 sampai 8 keturunan yang terdiri dari paruik, jurai dengan membentuk suku. Pengertian tentang keluarga inti yang terdiri dari ibu, ayah dan anak-anak sebagai suatu unit tersendiri tidak terdapat dalam struktur sosial Minangkabau oleh karena dia selalu ternaung oleh sistem garis keturunan ibu yang lebih kuat (Zainuddin 2010b). Sebagai akibatnya, anak-anak dihitung sebagai anggota garis keturunan ibu dan selalu lebih banyak melekatkan diri kepada sang ibu serta anggota-anggota lainnya dalam garis keturunan itu.

Dalam adat Minangkabau tidak dibenarkan orang yang sekaum/sesuku kawin mengawini meskipun mereka sudah berkembang menjadi ratusan orang. Walaupun agama Islam sudah merupakan anutan bagi masyarakat Minangkabau, namun kawin sesama anggota kaum masih dilarang oleh adat, hal ini mengingat keselamatan hubungan sosial dan kerusakan turunan. Menurut Rosa (2011) bahwa perkawinan di Minangkabau dilakukan keluar dari garis suku (eksogami). Perkawinan sesuku adalah perkawinan yang terlarang dan dapat diberi sanksi secara adat (dibuang dari nagari). Perkawinan ideal adalah perkawinan dengan anak mamak (anak saudara laki-laki ibu) dan pulang kebako (anak saudara perempuan ayah). Ungkapan adat Minangkabau menyatakan bahwa “Kuah tatuang ka piriang, nasi ka dimakan juo” artinya : kuah tertuang ke dalam piring, dan nasinya akan dimakan juga. Oleh karena itu, akan terjadi perbedaan suku

antara ibu dengan ayah dalam sebuah perkawinan. Jadi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan akan mewarisi suku ibunya.

Menurut adat Minangkabau, dalam urusan perkawinan wajibnya keterlibatan seorang Mamak agar perkawinan dapat terlaksana. Mamak menurut adat di Minangkabau adalah saudara laki-laki ibu (Penghulu 1991). Berarti secara sosiologis maka semua laki-laki dari generasi yang lebih tua adalah mamak. Fungsi mamak dalam perkawinan adalah menangani segala urusan seperinduan maupun dalam urusan mamak kemenakan dengan tujuan supaya adanya keturunan di dalam lingkungan kaumnya, yang terutama mengatur pengurusan harta pusaka kaum dan dalam hal perkawinan (Penghulu 1991).

Sumberdaya Materi dan Harta Pusaka

Budaya matrilineal pada dasarnya bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem itu dikukuhkan untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, baik rumah gadang, tanah pusaka dan sawah ladang. Bahkan dengan adanya hukum faraidh dalam pembagian harta menurut Islam, harta pusaka kaum tetap dilindungi dengan istilah “pusako tinggi”, sedangkan harta yang boleh dibagi dimasukkan sebagai “pusako randah” (Amir 2011). Jadi dalam sistem matrilineal perempuan diposisikan sebagai pengikat, pemelihara dan penyimpan. Oleh sebab itu dalam penentuan peraturan dan perundang-undangan adat, perempuan tidak diikut sertakan. Perempuan menerima bersih tentang hak dan kewajiban di dalam adat yang telah diputuskan sebelumnya oleh pihak ninik mamak.

Menurut Penghulu (1991) bahwa ada lima macam keutamaan perempuan sebagai Bundo Kanduang (ibu) di Minangkabau yaitu:

1. Keturunan ditarik dari garis ibu, dengan asumsi seorang ibu menurut adat Minangkabau akan lebih banyak menentukan watak manuasia yang dilahirkan. 2. Rumah menurut adat adalah diutamakan untuk wanita bukan untuk laki-laki. 3. Sumber ekonomi diutamakan untuk wanita.

4. Yang menyimpan hasil ekonomi adalah wanita.

5. Wanita mempunyai hak suara yang sama dengan laki-laki dalam musyawarah. Walaupun perempuan di Minangkabau mempunyai kedudukan yang istimewa, untuk menjadi Penghulu/Ninik Mamak dalam adat Minangkabau wanita

tidaklah dibenarkan, jadi dari segi adat sudah ada aturan adat yang mengatur tentang perempuan dan laki-laki (Zainuddin 2010a).

Selain penguasaan terhadap aset ekonomi keluarga, perempuan juga diberi penguasaan terhadap harta pusaka. Menurut Amir (2011) bahwa harta pusaka terbagi dua macam yaitu : 1) Harta pusaka tinggi, yang merupakan warisan harta yang diterima suatu kaum secara kumulatip dari beberapa generasi sebelumnya; 2) Harta pusaka rendah, yang merupakan warisan harta yang diterima seseorang anak dari ibunya sendiri, yaitu warisan satu generasi diatasnya. Warisan terhadap harta pusaka berlaku hukum adat, sedangkan terhadap harta pencaharian berlaku hukum Faraidh atau hukum islam.

Pengasuhan dan Pendidikan

Pengasuhan dan pendidikan dalam keluarga budaya matrilineal pada umumnya dilakukan oleh kaum perempuan (ibu/istri). Menurut Zainuddin (2010a) bahwa kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki dengan Bundo Kanduang. Bundo Kanduang adalah panggilan terhadap golongan wanita menurut adat Minangkabau, artinya Bundo adalah ibu, Kanduang adalah sejati. Bundo Kanduang adalah ibu sejati yang memiliki sifat-sifat keibuan dan kepemimpinan. Bundo Kanduang sebagai golongan wanita adalah pengantara keturunan yang harus memelihara diri dapat memberikan pengasuhan dan pendidikan yang baik terhadap anak dan anggota keluarga dalam rumah tangga.

Menurut Penghulu (1991), bahwa fungsi perempuan sebagai Bundo Kanduang (ibu) di Minangkabau ada lima yaitu sebagai:

1. Limpapeh rumah gadang, yaitu memberikan bimbingan dan pendidikan serta pengemblengan terhadap anak yang dilahirkan dan kepada semua anggota keluarga di dalam rumah tangga.

2. Umbun puruak pegangan kunci, yaitu: menghadapi suami lahir dan bathin, sebagai teman hidup di dunia dan akhirat kelak.

3. Pusek jalo kumpulan tali, yaitu: pengatur rumah tangga yang meliputi pengaturan lahiriah dan batiniah, ruangan-ruangan dalam kamar tidur, hiasan di dalam dan luar rumah, dan lain-lain. Selaku pengatur rumah tangga haruslah mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup misalnya home decoration, home

economic, etiket, pengaturan kesehatan/kebersihan dan keindahan, disamping itu harus senang membaca dan bercita-cita tinggi.

4. Sumarak dalam nagari, yaitu: jujur, hemat cermat, dapat menjalin komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya, suka membaca dan lain-lain.

5. Nan gadang basa batuah, yaitu: dapat merebut hati suami dengan menunjukkan masakan/makanan dan kecakapan-kecakapan yang dimiliki.

Selain Bundo Kandung, yang sangat berperan terhadap pengasuhan atau bimbingan seorang anak adalah mamaknya, terutama bagi anak laki-laki. Inilah mungkin yang membedakan adat Minangkabau dengan adat lainnya, dimana mamak lebih berperan dari pada ayah dalam memberikan pengasuhan dan pendidikan kepada anak. Menurut Penghulu (1991), mamak bertanggungjawab terhadap bimbingan kepada anak dan kemenakan dalam bidang penghulu, merantau, bela diri, belajar mentra, obat tradisional, bertukang dan sastra.

Komunikasi/hubungan antar Keluarga Besar

Pola-pola komunikasi/hubungan dalam keluarga di Minangkabau sangat ditentukan oleh struktur, fungsi, tipe, dan pola tempat tinggal yang dianut dalam satu keluarga. Bentuk hubungan yang dibahas dalam penelitian adalah hubungan antara istri dengan keluarga besar suami.

Menurut Witrianto (2010), bahwa hubungan istri dengan keluarga suami di Minangkabau lebih banyak bersifat seremonial dan formalitas belaka, yaitu ketika ada ritual-ritual adat dan keagamaan yang diselenggarakan di rumah keluarga asal suaminya. Dalam acara-acara tersebut, seorang istri harus bersikap sebaik mungkin agar dapat menarik simpati keluarga suami, sehingga keluarga suami pun memperlakukan dia dan keluarganya dengan baik pula.

Pola hubungan istri dengan keluarga besar suami menurut Witrianto (2010) terbagi atas :

1. Hubungan istri dengan orang tua suami.

Dalam pola ideal di Minangkabau, pada waktu-waktu tertentu, istri tinggal bermalam untuk beberapa waktu di rumah mertuanya, ikut melayani dan merawat orangtua tersebut. Pada hari baik dan bulan baik atau hari-hari besar keagamaan (Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, dan menyambut bulan puasa), menantu perempuan datang ke rumah mertuanya dengan membawa kue-kue

dan makanan lain yang disebut ma-anta-an lamang (menghantarkan lemang). Sewaktu masih menjadi pengantin baru, sang istri dengan beberapa saudara-saudara atau kaum keluarganya yang perempuan datang membawa makanan dan kue-kue dan makanan dalam jumlah yang besar ke rumah mertua yang dinamakan manjalang mintuo (menemui mertua).

2. Hubungan istri dengan saudara orang tua suami.

Seorang istri wajib hormat dan menghargai kaum keluarga suaminya termasuk saudara orangtua suaminya. Hubungan itu sama dengan hubungan seorang anak kepada orangtuanya, yaitu harus hormat dan sopan terhadap orangtua, dan meminta nasehat-nasehatnya untuk menghadapi hidup berumahtangga. Penghormatan yang diberikan dan tingkah laku yang baik dari seorang istri terhadap saudara orangtua suami, akan menyebabkan ia terpuji di mata keluarga suaminya sebagai menantu yang baik tingkah lakunya. Istri harus cepat kaki ringan tangan untuk segera pergi ke rumah keluarga suaminya untuk membantu kalau ada pekerjaan yang harus dikerjakannya, terutama pada waktu ada kenduri, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa hubungan ini lebih bersifat hubungan penghormatan.

3. Hubungan istri dengan saudara-saudara suami.

Hubungan ini juga disebut hubungan “beripar”, tetapi hanya terbatas dalam bentuk penghormatan saja. Seorang istri wajib menghargai dan menghormati saudara-saudara suaminya, supaya hubungan mereka baik terlihat di mata mertuanya. Istri yang baik menurut adat Minangkabau adalah istri yang tidak terlalu mengatur suaminya, dan merelakan sebagian pendapatan suaminya untuk dinikmati pula oleh ibu dan kemenakan-kemenakan suaminya (anak-anak dari saudaranya yang perempuan). Jika hal ini bisa terlaksana, ia merupakan menantu yang baik di mata keluarga suaminya, terutama saudara-saudara suaminya. Akan tetapi, justru hal inilah yang sering menimbulkan krisis antara seorang istri dengan keluarga suaminya, karena kebanyakan istri tidak rela pencaharian suaminya jatuh kepada keluarga suami.

4. Hubungan istri dengan anak saudara suami.

Hubungan ini sifatnya adalah hubungan saling hormat-menghormati saja dan tidak begitu penting. Bahkan banyak para istri sekarang ini yang tidak

mengenal anak-anak saudara suaminya, karena tempat tinggal yang sudah saling berjauhan dan tidak saling kenal. Pola hubungan ini hanya berupa hubungan hormat-menghormati dan saling menghargai. Di lain pihak, anak saudara perempuan suami harus menghormati istri mamaknya yang menurut adat dipanggil dengan sebutan mintuwo. Panggilan ini menunjukkan bahwa menurut pola ideal, perkawinan yang diutamakan di Minangkabau adalah antara seorang laki-laki dengan anak mamaknya, sehingga istri mamak pun dipanggil mintuwo walaupun perkawinan dengan anak mamak tersebut tidak atau belum terjadi.

Hubungan istri dengan anak saudara laki-laki suami tidak sedekat dengan anak saudara perempuan suami. Hal ini disebabkan karena anak saudara laki-laki suami tidak tinggal bersama orangtua suaminya, sehingga frekuensi pertemuan antara mereka relatif jarang terjadi. Biasanya mereka hanya bertemu jika ada acara di rumah orangtua suami yang juga merupakan bako bagi anak-anak dari saudara laki-laki suami, atau pada Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, atau menyambut datangnya Bulan Puasa pada saat mengantarkan lemang ke rumah orangtua suami

Komunikasi/hubungan dalam keluarga besar di Minangkabau sangat perlu dijaga agar terjadinya kehidupan yang tentram dan damai dalam berkeluarga. Secara rinci budaya sistem matrilineal yang dikaitkan dengan kehidupan keluarga dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Budaya Sistem Matrilineal dalam Kehidupan Keluarga

Aspek Keterangan

Pengertian budaya matrilineal

Matrilineal berasal dari dua kata, yaitu mater (bahasa Latin) yang berarti "ibu", dan linea (bahasa Latin) yang berarti "garis". Jadi, matrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu.

Struktur keluarga budaya matrilineal

- Keluarga di Minangkabau merupakan keluarga besar (extended family) melalui garis keturunan ibu yang terdiri dari paruik, jurai dengan membentuk suku.

- Perkawinan dalam sistem matrilineal tidaklah menciptakan keluarga inti (nuclear family) yang baru, sebab suami atau isteri masing-masingnya tetap menjadi anggota dari garis keturunan mereka masing-masing.

Perkawinan budaya matrilineal

- Perkawinan dalam matrilineal haruslah dengan lain suku (exogami matrilineal)

Lanjutan Tabel 1

Aspek Keterangan

- Perkawinan dalam matrilineal bersifat matrilokal (suami mengunjungi rumah istriya)

- Perkawinan ideal adalah perkawinan dengan anak mamak (anak saudara laki-laki ibu)

- Perkawinan ideal juga dengan anak dari saudara perempuan ayah (pulang kebako)

Pengertian bundo kanduang

Panggilan terhadap golongan wanita menurut adat Minangkabau, artinya Bundo adalah ibu, Kanduang adalah sejati. Jadi Bundo Kanduang adalah ibu sejati yang memiliki sifat-sifat keibuan dan kepemimpinan

Pengertian sumando Hubungan seorang laki-laki dengan suami saudara perempuannya Pengertian

pasumandan

Hubungan urang sumando dengan keluarga istrinya yang laki-laki

Pengertian mamak Saudara laki-laki ibu (paman) Pengertian

kemenakan

Kemenakan adalah peran yang melekat pada anak saudara perempuan (anak ibu) dari seorang laki-laki (mamak)

Peran mamak terhadap kemenakan di Minangkabau

- Berkewajiban untuk mendidik kemenakannya sampai berhasil, dan untuk itu kemenakan dikehendaki dapat mematuhi segala nasihat dan arahan yang dilakukan oleh mamaknya.

- Bertanggungjawab mengatur pengurusan harta pusaka Bertanggungjawab dalam hal perkawinan

- Bertanggungjawab mencarikan jodoh untuk kemenakannya. Harta pusaka di

Minangkabau

- Harta pusaka tinggi merupakan harta turun temurun yang diwariskan berdasarkan keturunan ibu (bagi perempuan)

- Harta pusaka rendah merupakan harta pencaharian yang diwariskan berdasarkan hukum islam.

- Perempuan di minangkabau bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan

- Rumah menurut adat minangkabau diutamakan untuk perempuan

- Sumber ekonomi diutamakan untuk perempuan seperti sawah ladang

- Bundo kanduang berkewajiban menjaga harta pusaka agar tidak berpindah kepada orang lain

- Bundo kanduang berkewajiban melarang kaum laki-laki menggadaikan harta pusaka, apalagi menjualnya.

Peran laki-laki (ayah/suami) di Minangkabau

- Sebagai mencari nafkah dengan cara pergi ke pasar menjadi pedagang, atau bekerja sebagai tukang kayu, tukang bajak di sawah, penjahit, pemilik kedai, pegawai kantor, dan sebagainya. - Melakukan kegiatan sosial sesuai perannya seperti mamak dan

penghulu.

- Jika suami bekerja di sawah ladang milik garis keturunannya atau milik garis keturunan isterinya hanyalah sambil lalu, jika tidak ada yang lain yang akan dikerjakannya.

Lanjutan Tabel 1

Aspek Keterangan

- Jika suami hendak mengolah tanah dari garis keturunan ibunya, dia hanya mendapatkan sebagian hasilnya, sedangkan bagian yang lain diperuntukkan kepada anggota garis keturunan wanita yang sebenarnya menjadi pemilik dari tanah tersebut.

Peran perempuan /Bundo Kanduang di Minangkabau (Penghulu, 2010)

1. Limpapeh rumah gadang, yaitu memberikan bimbingan dan pendidikan serta pengemblengan terhadap anak yang dilahirkan dan kepada semua anggota keluarga di dalam rumah tangga, seperti mendampingi anak belajar

2. Umbun puruak pegangan kunci, yaitu: menghadapi suami lahir dan bathin, sebagai teman hidup di dunia dan akhirat kelak. 3. Pusek jalo kumpulan tali, yaitu: pengatur rumah tangga yang

meliputi pengaturan lahiriah dan batiniah (aktivitas domestik), seperti: membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyetrika, menata ruangan-ruangan/kamar tidur, hiasan di dalam dan luar rumah, belanja kebutuhan sehari-hari, mengasuh anak dll. Selaku pengatur rumah tangga haruslah mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup misalnya home decoration, home economic, etiket, pengaturan kesehatan/kebersihan dan keindahan, disamping itu juga harus bercita-cita tinggi.

4. Sumarak dalam nagari, yaitu: mempunyai sifat terpuji seperti dapat menjalin komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya, suka membaca, hemat atau menyimpan dan mengelola hasil ekonomi/keuangan keluarga dengan baik dan lain-lain.

5. Nan gadang basa batuah, yaitu: dapat merebut hati suami dengan cara menyediakan makanan/memasak dan kecakapan/keterampilan lainnya yang dimiliki seperti menjahit, menyulam, menenun, merenda dll.

Sumber : Amir (2011), Penghulu (1991), Zainuddin (2010a), dan Zainuddin (2010b)

Peran Gender dalam Keluarga

Pengertian Peran Gender

Pengertian Gender secara umum adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Konsep gender menurut Fakih (2001) adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Menurut Puspitawati (2012), gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Gender juga dapat diartikan sebagai konstruksi sosial dan kultur yang dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan yang

bukan kodrat (Zainuddin 2010b). Dengan demikian konsep gender yakni sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam kultur, dimana sifat tersebut dapat ditukar dan berubah dari waktu ke waktu dan tempat satu ke tempat lainnya, kecuali kodratnya yakni kodrat perempuan yang empat. Dalam konseptualisasi masyarakat patriakhat (pandangan tradisional) memandang perempuan sebagai lebih inferior dari pada laki-laki dalam segala hal, yang menyebabkan ketidakadilan.

Fakih (2001) menyatakan bahwa dari studi yang dilakukan para analisis gender, ternyata banyak ditemukan berbagai manisfetasi ketidakadilan seperti: Pertama, terjadi marginalisasi (pemiskinan ekonomi) tehadap kaum perempuan. Kedua, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, umumnya pada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat maupun negara banyak kebijakan dibuat tanpa ”mengaggap penting” kaum perempuan. Ketiga, adalah pelabelan negatif (stereotype) terhadap jenis kelamin tertentu dan akibatnya terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. Keempat, kekerasan (viloence) terhadap jenis kelamin tertentu umumnya perempuan karena perbedaan gender. Kelima, karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (burden). Dengan kata lain peran gender perempuan mengelola, menjaga dan memelihara rumah tangga. Ini semua mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik.

Megawangi (2005) mengungkapkan bahwa peran gender merupakan peran yang diciptakan oleh masyarakat bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki diharapkan menjalankan peran instrumental atau sebagai pencari nafkah sedangkan perempuan menjalankan peran yang bersifat ekspresif atau berorientasi pada manusia. Berkembangnya teknologi mengakibatkan peran perempuan tidak hanya berada dalam sektor domestik saja melainkan juga mampu bekerja di sektor-sektor yang didominasi oleh kaum laki-laki.

Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan ini bukan didasarkan pada perbedaan biologis melainkan disebabkan oleh faktor sosial budaya. Mugniesyah (2007), menyatakan bahwa peran gender adalah peranan yang dilakukan

perempuan dan laki-laki sesuai status, lingkungan, budaya dan struktur masyarakat. Peranan gender adalah perilaku yang diajarkan pada setiap masyarakat, komunitas dan kelompok sosial tertentu yang menjadikan aktivitas-aktivitas, tugas-tugas dan tanggungjawab tertentu dipersepsikan sebagai peranan perempuan dan laki-laki. Menurut Mosser (1993) dalam Mugniesyah (2007), mengemukakan adanya tiga kategori peranan gender (triple role) yaitu:

1) Peranan produktif, yakni peranan yang dikerjakan perempuan dan laki-laki untuk memperoleh bayaran/upah secara tunai atau sejenisnya. Termasuk produksi pasar dengan suatu nilai tukar, dan produksi rumah tangga/subsistem dengan suatu nilai guna, tetapi juga suatu nilai tukar potensial. Contohnya, kegiatan bekerja baik di sektor formal maupun informal.

2) Peranan reproduktif, yakni peranan yang berhubungan dengan tanggung jawab pengasuhan anak dan tugas-tugas domestik yang dibutuhkan untuk menjamin pemeliharaan dan reproduksi tenaga kerja yang menyangkut kelangsungan keluarga. Misalnya, melahirkan, memelihara dan mengasuh anak, mengambil air, memasak, mencuci, membersihkan rumah, memperbaiki baju, dan lainnya. 3) Peranan pengelolaan masyarakat dan politik. Peranan ini dibedakan ke dalam

dua kategori sebagai berikut:

a. Peranan pengelolaan masyarakat (kegiatan sosial), yang mencakup semua aktivitas yang dilakukan pada tingkat komunitas sebagai kepanjangan peranan reproduktif, bersifat volunter dan tanpa upah.

b. Pengelolaan masyarakat politik (kegiatan politik), yakni peranan yang dilakukan pada tingkat pengorganisasian komunitas pada tingkat formal secara politik, biasanya dibayar (langsung atau tidak langsung), dan meningkatkan kekuasaan atau status.

Terkait dengan pembagian peran, Zainuddin (2010b) menyatakan bahwa pada etnis Minangkabau menurut adat yang berlaku adanya pembagian aktifitas sosial maupun kultur yang telah ada ketentuan dan batasannya antara laki-laki dan perempuan sehingga tatanan kehidupan masyarakat berlangsung secara harmonis. Pembagian peran gender ini didasarkan pada alur dan patut, sehingga sesuatu pekerjaan yang dikerjakan wanita seharusnya diukur dengan mungkin dan patut

untuknya. Hal yang demikian adalah penghayatan ajaran Adat yang dalam mendudukan wanita pada proporsinya yang wajar dalam segala bidang.

Peran Gender dalam Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan proses yang mendasari semua fungsi manajemen sumberdaya keluarga (Deacon dan Firebough 1988). Dalam kehidupan keluarga sehari-hari pengambilan keputusan sering dilakukan, seperti mengambil keputusan dalam menentukan menu makanan, menentukan pergi liburan, menentukan membeli baju dan lain-lain.

Menurut Guhardja et al. (1992) terdapat tiga tipe pengambilan keputusan dalam keluarga dilihat dari keterlibatan anggota dalam keluarga yaitu :

1. Pengambilan keputusan konsensus, yakni pengambilan keputusan secara bersama-sama antar anggota keluarga, setiap anggota keluarga mempunyai hak untuk mengemukakan pendapatnya.

2. Pengambilan keputusan akomodatif, yakni pengambilan keputusan yang dicirikan oleh adanya orang yang dominan, sehingga keputusan yang diambil adalah dengan menerima pendapat orang yang dominan tersebut.

3. Pengambilan keputusan de facto, yakni keputusan yang diambil karena terpaksa.

Di dalam keluarga, terdapat dua macam pola pengambilan keputusan yang menyangkut kewenangan suami istri dalam mengambil keputusan (Guhardja et al. 1992), yaitu :

1. Pola tradisional, yakni pengambilan keputusan keluarga yang memberikan wewenang kepada suami untuk mengambil keputusan, sedangkan istri hanya sebagai pendukung dari keputusan.

2. Pola modern, yakni pengambilan keputusan dalam keluarga secara bersama-sama, dan ada semacam persamaan hak istri dalam mengambil keputusan, tanpa menghilangkan peran masing-masing.

Sumarwan (2003) merangkum beberapa studi yang mengidentifikasi model pengambilan keputusan produk oleh keluarga sebagai berikut :

1. Istri dominan dalam pengambilan keputusan. Istri memiliki kewenangan untuk memutuskan produk dan merek apa yang dibeli untuk dirinya dan untuk keluarganya.

2. Suami dominan dalam pengambilan keputusan. Suami memiliki kewenangan untuk memutuskan produk dan merek apa yang dibeli untuk dirinya atau anggota keluarganya.

3. Keputusan autonomi, yakni keputusan yang bisa dilakukan oleh istri atau suami tanpa tergantung dari salah satunya. Artinya istri bisa memutuskan pembelian produk tanpa bertanya kepada suami, begitu pula sebaliknya.

4. Keputusan bersama, artinya keputusan untuk membeli produk atau jasa dilakukan bersama antara suami dan istri.

Pengambilan keputusan dalam keluarga diberikan kepada seluruh anggota keluarga. Pembagiannya sesuai dengan tugas dari beberapa tingkatan diantara anggota keluarga. Keputusan dapat juga dilakukan secara kerjasama antara anggota keluarga. Menurut Beatric (1977) yang diacu dalam Guhardja et al. (1992) orang yang berhak dalam melakukan pengambilan keputusan dalam keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : usia, kekuasaan, jenis kelamin, kompetensi dan keakraban.

Hasil penelitian Puspitawati (2008) mengungkapkan bahwa secara garis besar hampir separuh keluarga petani dalam pengambilan keputusan dilakukan oleh suami atau istri saja. Pengambilan keputusan yang paling sering dilakukan istri seorang diri adalah dalam aspek keuangan, pangan dan keperluan keluarga lainnya, sedangkan pengambilan keputusan dalam aspek pendidikan dan kesehatan lebih sering dilakukan atas pertimbangan bersama dan senilai antara suami dan istri. Suami seorang diri lebih berperan dalam aktivitas mencari pekerjaan.

Peran Gender dalam Pembagian Kerja

Menurut Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan BKKBN (2005), mendefinisikan pembagian kerja atau pembagian peran berdasarkan gender adalah sebagai kerja atau peran yang diwajibkan oleh masyarakat kepada perempuan dan laki-laki baik di dalam rumah maupun di dalam komunitas. Peran perempuan di

dalam rumah seperti mencuci, mengurus anak dan suami, memasak, dan lainnya. Sedangkan peran laki-laki seperti melindungi dan mencari nafkah untuk semua anggota keluarga. Pembagian peran yang baik dan seimbang tidak akan membuat suatu masalah antara laki-laki dan perempuan, namun juga akan menguntungkan kedua belah pihak.

Menurut Deacon dan Firebaugh (1988), terdapat empat kelompok keluarga berdasarkan pandangan terhadap tugas suami istri dalam pekerjaan rumah tangga. Keempat kelompok keluarga tersebut adalah :

1. Tradisional (traditional), yaitu suami bertanggung jawab mencari nafkah dan istri bertanggung jawab dalam pekerjaan rumah tangga.

2. Aditif (additive), yaitu suami dan istri masih memegang prinsip tradisional, tetapi tidak menutup kemungkinan suami dan istri membantu pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pasangannya.

3. Transisional (transitional), yaitu pembagian pekerjaan antara suami dan istri lebih bergantung kepada ketarampilan (skills), kemampuan, dan interest daripada perbedaan gender. Tipe ini memungkinkan suami istri berganti tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang diperoleh. 4. Reversed traditional, yaitu merupakan kebalikan dari tipe tradisonal. Suami

berperan atau bertanggung jawab dalam pekerjaan rumah tangga, sementara istri bekerja di luar untuk mencari nafkah.

Hasil penelitian Saleha (2008) menunjukkan bahwa pada masyarakat nelayan secara implisit berlaku pola pembagian kerja di sektor domestik adalah tanggung jawab istri, meskipun ditemukan juga pada beberapa kasus suami bersedia berbagi pekerjaan dengan istri dalam melakukan tugas rumah tangga. Sedangkan pola pembagian kerja pada aspek sosial kemasyarakatan lebih banyak dihadiri oleh istri.

Manajemen Keuangan Keluarga

Semakin majunya teknologi di bidang produksi dan penyebaran informasi telah memberi konsekuensi dengan meningkatnya keinginan manusia, sedangkan sumber daya terbatas. Pengalokasian sumber daya perlu dilakukan secara optimal mengingat sumber daya yang terbatas. Senada dengan pendapat Guhardja et al.

(1992) yang menyatakan bahwa sumber daya yang dimiliki keluarga umumnya terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Salah satu sumber daya yang terbatas tersebut yaitu uang. Guhardja et al. (1992) menjelaskan bahwa uang merupakan salah satu jenis sumberdaya materi sekaligus merupakan alat pengukur sumberdaya. Jadi besarnya uang yang dimiliki oleh seseorang atau keluarga menunjukkan berapa banyak sumberdaya uang yang dimilikinya. Uang memiliki empat fungsi, antara lain sebagai dasar perbandingan, sebagai mekanisme bagi pertukaran dan perekonomian secara umum, sebagai hak untuk kebutuhan sumberdaya masa depan, dan sebagai media dalam pertukaran dan perpindahan dengan pemerintah, instansi, kelompok personal, dan individu (Deacon dan Firebaugh 1988).

Pemilikan sumberdaya uang dalam suatu keluarga akan relatif terbatas, tergantung kepada jumlah dan kualitas orang yang berpartisipasi dalam pencarian pendapatan. Adanya kepemilikkan uang menyebabkan seseorang atau keluarga dapat memenuhi keinginannya. Agar pemanfaatan sumberdaya uang yang terbatas tersebut dapat mencapai optimum, diperlukan usaha manajemen keuangan yang baik dan efektif (Guhardja et al. 1992). Manajemen keuangan keluarga bertujuan untuk menggunakan sumber daya pribadi dan keuangan agar menghasilkan tingkat kepuasan hidup sehari-hari dan membangun cadangan keuangan untuk memenuhi kebutuhan dimasa depan dan kebutuhan yang mendadak. Tujuan dari manajemen tersebut tentunya harus seimbang satu sama lain, sehingga tingkat kepuasan yang akan datang juga akan tercapai secara optimal.

Johan dan Hartoyo (2009) mengemukakan beberapa alasan perlunya seseorang atau keluarga mengelola keuangan, antara lain: 1) Adanya tujuan keuangan yang ingin dicapai; 2) Tingginya biaya hidup; 3) Naiknya biaya hidup dari tahun ke tahun/inflasi; 4) Keadaan perekonomian tidak akan selalu baik; 5) Fisik manusia yang tidak selalu sehat, kualitas hidup yang lebih baik dari generasi sebelumnya serta faktor kecelakaan; 6) Banyaknya alternatif produk pangan. Melihat kondisi tersebut, maka sangat dibutuhkan suatu pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimiliki sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan maksimal.

Rice dan Tucker (1986) mengungkapkan bahwa ada 12 prinsip dalam manajemen keuangan yang dapat membantu memaksimalkan hasil atau kepuasan dengan sumber daya yang dimiliki, prinsip tersebut adalah : 1) Memprioritaskan tujuan dan menetapkan standar; 2) Menganalisis sumber daya keuangan; 3) Menetapkan manajemen keuangan sistematis; 4) Membuat anggaran untuk mengontrol pengeluaran dan tabungan; 5) Menyimpan catatan-catatan; 6) Menetapkan baatasan kredit dan menggunakannya dengan bertanggung jawab; 7) menggunakan waktu untuk melipat gandakan tabungan; 8) Membangun kesehatan lebih awal dan sistematis; 9) Melindungi aset secara cukup dan beralasan; 10) Menggunakan keuntungan dari pajak dan membangun untuk masa pensiun; 11) Memeriksa dan menyesuaikan secara teratur; 12) Merencanakan untuk mentransfer pada kesehatan. Bila sebuah keluarga dapat menerapkan kedua belas prinsip manajemen keuangan tersebut semaksimal mungkin, maka dengan sumber daya yang dimiliki kepuasan dapat tercapai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses tindakan yang dapat dilakukan sendiri maupun bersama dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki melalui berbagai tahapan-tahapan untuk mencapai keinginan atau tujuan yang ditetapkan. Guhardja et al, (1992) menyatakan walaupun manajemen tidak bisa membuat sumberdaya yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan menjadi cukup, akan tetapi manajemen dapat membantu menetapkan penggunaan sumberdaya yang terbatas untuk item yang disetujui oleh semua anggota keluarga.

Selain diterapakan dalam keluarga, manajemen sebagai suatu proses pada umumnya diterapkan dalam sebuah sistem dunia usaha. Guhardja et al. (1992), mengungkapkan bahwa manajemen merupakan pengelolaan terkait dunia usaha dan kegiatan-kegiatan yang bersifat formal serta aspek lainnya.

Proses Manajemen

Menurut Goldsmith (1996) manajemen merupakan adalah proses penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Selanjutnya Deacon dan Firebaugh (1988), menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu bentuk yang dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan penggunaan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan proses manajemen melibatkan pemikiran, tindakan, dan hasil (Goldsmith 1996). Dari pengertian di atas dapat

kita simpulkan bahwa manajemen sebagai proses merubah input berupa energi dan informasi menjadi output. Manajemn secara umum dikenal dengan planning (perencanaan), implementing (pelaksanaan) yang terkait dengan standar aktifitas spesifik dan evalausi (monitoring) yang terkait dengan meninjau kembali semua akifitas yang telah dijalankan. Menurut Rostamailis (2008), bahwa pengaturan yang rapi dalam manajemen mencakup tiga cara yaitu 1) Perencanaan; 2) Pelaksanaan; dan 3) Pengontrolan atau pengevaluasian.

Perencanan perlu diperhatikan karena menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam pencapaian tujuan. Menurut (Goldsmith 1996) bahwa perencanaan adalah proses yang melibatkan serangkaian keputusan yang mengarah untuk pemenuhan tujuan. Rencana merupakan skema rinci, program, strategi, atau metode sebelum bekerja untuk pemenuhan hasil akhir yang diinginkan.

Perencanaan keuangan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan merencanakan keuangan yang dimiliki Senduk (2000). Sebuah perencanaan keuangan sangat membantu untuk mengontrol bagaimana, kapan, dan untuk tujuan apa uang yang ada seharusnya digunakan. Selanjutnya Gross dan Crandall (1980), berpendapat bahwa rencana keuangan seperti manajemen lainnya bersifat dinamis, walaupun nilai dan kebutuhan terhadapnya bersifat tetap dalam seluruh siklus hidup yang dihadapi keluarga.

Sedangkan menurut Olson dan Beard, perencanaan merupakan bagian dari sistem manajerial yang menerima tujuan dan permintaan lainnya. Perencanaan berfungsi mengumpulkan informasi mengenai karakteristik alternatif baik kualitatif maupun kuantitatif yang berpotensial. Dalam mewujudkan perencanaan, dibutuhkan pengambilan keputusan mengenai bagaimana merubah permintaan dan bagaimana meningkatkan sumberdaya atau menggunakannya dengan berbeda untuk menghasilkan tujuan yang optimal.

Setelah pembuatan rencana dan anggaran keuangan, tahap manajemen selanjutnya adalah implementasi. Implementasi adalah aktifitas/tindakan yang dilakukan dari perencanaan. Menurut Goldsmith (1996) bahwa pelaksanaan (implementing) berarti menempatkan rencana dan prosedur ke dalam tindakan dan mengendalikan tindakan tersebut. Implementing meliputi melaksanakan

(actuating) dan pengawasan (controlling). Guhardja et al. (1992) juga menyatakan bahwa pelaksanaan (implementing) adalah melaksanakan (actuating) rencana dan prosedur standar dan urutannnya serta pengawasan (controlling) dari kegiatan-kegiatan.

Keberhasilan dari proses implementasi suatu rencana keuangan akan tergantung kepada kemampuan setiap individu atau anggota keluarga untuk membuat pilihan yang tepat. Kemapuan ini tidak secara otomatis dimiliki oleh setiap oleh setiap anggota keluarga, tetapi merupakan hasil suatu proses belajar yang mungkin memerlukan waktu lama. Menurut Guhardja et al. (1992) bahwa proses implementasi dalam manajemen keuangan terdiri dari beberapa proses, diantaranya facilitating, coordinating, checking, dan adjusting. Dalam setiap proses implementasi akan terjadi proses pengambilan keputusan.

Dalam mengontrol perencanaan, dibutuhkan pelaksanaan, pengelolaan, dan pengecekkan yang pada akhirnya akan menghasilkan feedback atau hubungan timbal balik.

Proses akhir dari suatu manajemen yaitu evaluasi. Menurut Goldsmith (1996) bahwa evaluasi mengacu pada proses untuk menilai atau memeriksa biaya, nilai, atau senilai rencana atau keputusan berdasarkan kriteria seperti standar, memenuhi tuntutan, atau tujuan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

Aliran Kas Keluarga (Cash Flow)

evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan. Bila dikaitkan dengan manajemen keuangan, maka evaluasi merupakan tahap akhir untuk melihat kembali anggaran secara keseluruhan dan menilai kemungkinan keberhasilan penerapan anggaran sebelumnya.

Manajemen keuangan keluarga perlu diketahui oleh setiap keluarga agar keuangan dalam keluarga dapat berjalan seefektif dan seefesien mungkin. Ada dua konsep utama tentang manajemen keuangan keluarga yang wajib diketahui oleh keluarga yaitu tentang Neraca dan Rugi/Laba serta Manajemen Cash flow/Arus Kas (Anonimous 2007). Manajemen cash flow atau arus kas, adalah aliran uang yang mengalir mulai mendapatkan uang tersebut, menyimpannya, mengembangkannya, dan mengeluarkannya dengan secara teratur, bijak dan

disiplin (Johan dan Hartoyo 2009). Agar keuangan keluarga kita tidak kacau balau dan terpantau, maka pengetahuan akan cash flow perlu diterapkan.

Pendapatan (income) adalah kegiatan yang bertujuan memasukkan uang/harta. Biasanya pendapatan dapat diperoleh dari dua aktivitas, yaitu gaji dan investasi. Gaji diperoleh dari status kita sebagai pegawai/karyawan. Dalam sebuah keluarga gaji ini bisa diperoleh oleh suami dan istri yang bekerja. Hasil investasi diperoleh dari aktivitas kita dalam mengembangkan uang/harta dalam berbagai cara. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan berinvestasi yaitu deposito, properti, saham, hasil usaha, reksadana, obligasi, dan lain-lain. Seluruh pendapatan kita tersebut biasanya disimpan dalam bentuk tunai atau di bank/ATM.

Pengeluaran berarti seluruh kegiatan yang mengakibatkan uang kita berkurang. Setiap keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup, mempunyai pengeluaran yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi keluarga tersebut. Bila tidak diatur dengan baik maka akan membuat keuangan keluarga menjadi kacau dan bila sudah kronis dapat menuju ke jurang kebangkrutan. Contoh pengeluaran yaitu : pengeluaran rumah tangga, cicilan utang, premi asuransi, pembantu rumah tangga, keperluan anak, transportasi, zakat/pajak, hiburan/rekreasi, kegiatan sosial, fashion, dan sebagainya.

Gross dan Crandall (1980), berpendapat bahwa rencana keuangan seperti manajemen lainnya bersifat dinamis, walaupun nilai dan kebutuhan terhadapnya bersifat tetap dalam seluruh siklus hidup yang dihadapi keluarga. Bila kita perhatikan selama ini, kesalahan yang sering dilakukan oleh kebanyakan keluarga adalah hanya berkutat pada pendapatan yang berasal dari gaji yang terus-menerus dikuras untuk menutupi pengeluarannya. Sangat sedikit dari keluarga kita yang mulai melakukan aktivitas-aktivitas investasi sebagai sumber pendapatan keluarganya. Padahal bila kita rajin melakukan investasi, maka hasil dari investasi tersebut sebenarnya sudah dapat menutupi segala macam pengeluaran kita, bahkan bisa jauh lebih besar dari gaji yang kita terima selama ini. Hal ini adalah sebuah kondisi ideal yang selayaknya dicapai oleh setiap keluarga.

Kesejahteraan Keluarga

Pengertian Kesejahteraan Keluarga

Menurut Behnke et al. (2004), kesejahteraan (well-being) didefinisikan sebagai kualitas hidup seseorang atau unit sosial lain. Kualitas hidup terdiri dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, maupun psikologisnya. Jadi kualiatas hidup dapat tercapai bila individu dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Sedangkan Martinez et al. (2003) mengemukakan bahwa keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang kuat dan sukses dalam mengatasi berbagai masalah seperti kesehatan, ekonomi, kehidupan keluarga yang sehat, pendidikan, kehidupan bermasyarakat, dan perbedaan budaya yang ada dalam masyarakat dapat diterima melalui interaksi personal dengan berbagai budaya. Selanjutnya definisi kesejahteraan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) juga melibatkan aspek kesejahteraan fisik, mental dan sosial (Roscoe 2009)

Roscoe

. (2009) mengemukakan delapan komponen dalam model kesejahteraan pada penelitiannya yang mencakup, yaitu 1) Sosial; 2) Emosi; 3) Fisik; 4) Intelektual; 5) Rohani; 6) Psikologis; 7) Pekerjaan dan 8) Lingkungan.

Pengukuran Tingkat Kesejahteraan Keluarga

Lebih spesifik, Rambe (2004) mengemukakan kesejahteraan juga merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara usaha-usaha dalam memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Pengukuran tingkat kesejahteraan keluarga secara umum dapat dibedakan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan kesejahteraan objektif dan subjektif. Puspitawati (2010), menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara subjective quality of live dan objective quality of live. Subjective quality of live adalah tentang perasaan senang atau puas dan merasa cukup atas kebahagiaan hidupnya. Sedangkan Objective quality of live adalah tentang terpenuhinya semua kebutuhan secara sosial dan budaya dalam kekayaan material, kesejahteraan/kesehatan fisik dan status suami. Pendekatan pengukuran quality of live diperoleh dari lingkungan dimana keluarga berasal. Lingkungan tersebut adalah keluarga dan teman-teman,

pekerjaan, tetangga, kelompok masyarakat, kesehatan fisik, tingkat pendidikan dan spritual (agama).

Menurut Diener (2009) menjelaskan bahwa kesejahteraan subjektif digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang atau keluarga sesuai dengan evaluasi subjektif terhadap kehidupannya. Evaluasi tersebut seperti penilaian dan perasaan tentang kepuasan hidup, minat dan keterlibatan, reaksi afektif misalnya kegembiraan dan kesedihan karena suatu peristiwa, kepuasan dengan pekerjaan, hubungan perkawinan, kesehatan, rekreasi, makna dan tujuan hidup serta hal-hal penting lainnya.

Kesejahteraan objektif adalah tingkat kesejahteraan individu atau masyarakat yang diukur dengan rata-rata patokan tertentu baik ukuran ekonomi, sosial maupun ukuran lainnya (Suandi 2010). Salah satu ukuran baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah BPS. Garis kemiskinan didasarkan pada besarnya alokasi pengeluaran baik pangan maupun nonpangan yang dikeluarkan keluarga pada wilayah tersebut.

Hasil penelitian Simanjuntak (2010) menjelaskan bahwa relasi gender yang semakin responsif dan tingkat stres ibu yang semakin rendah memberikan pengaruh langsung terhadap kesejahteraan keluarga subjektif, sedangkan ekonomi keluarga yang semakin baik dan strategi koping yang semakin sedikit akan memberikan pengaruh tidak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga subjektif.

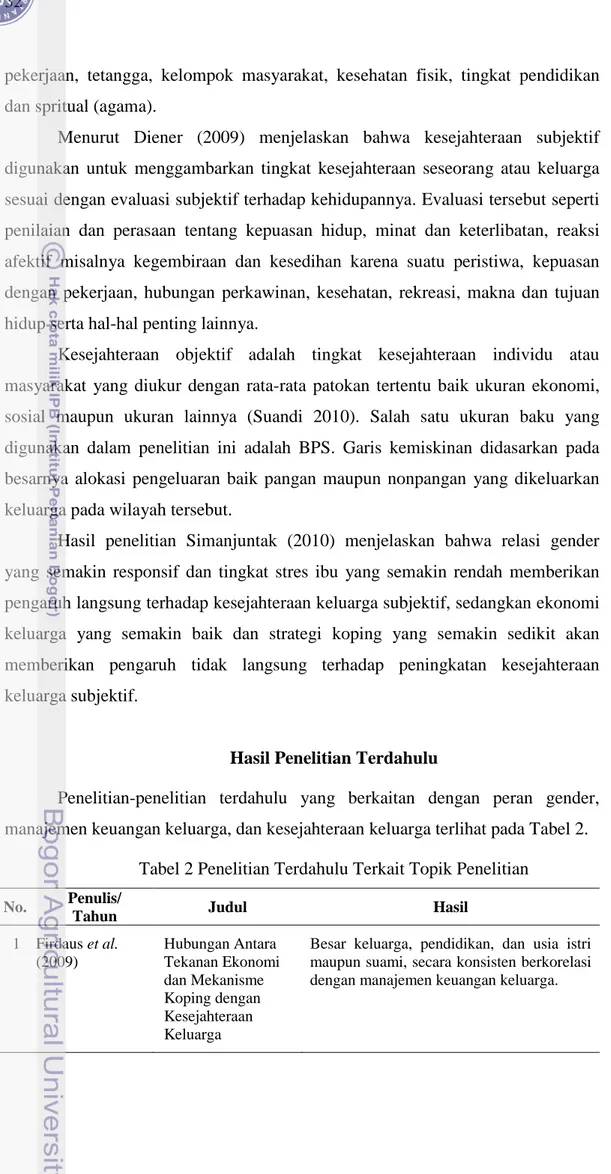

Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran gender, manajemen keuangan keluarga, dan kesejahteraan keluarga terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Penelitian Terdahulu Terkait Topik Penelitian

No. Penulis/

Tahun Judul Hasil

1 Firdaus et al. (2009) Hubungan Antara Tekanan Ekonomi dan Mekanisme Koping dengan Kesejahteraan Keluarga

Besar keluarga, pendidikan, dan usia istri maupun suami, secara konsisten berkorelasi dengan manajemen keuangan keluarga.

Lanjutan Tabel 2

No. Penulis/

Tahun Judul Hasil

2 Gusnita (2011)

Pengaruh Kontribusi Ekonomi Perempuan dan Peran Gender terhadap Kesejahteraan Keluarga

- Faktor yang berpengaruh positif terhadap peran gender dalam pengambilan keputusan adalah kepemilikan aset, dan yang berpengaruh negatif adalah umur istri.

- Faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keluarga subjektif adalah kepemilikan aset dan pendapatan total keluarga

3 Hartoyo et al. (2010)

Analisis Tingkat Kesejahteraan Keluarga Pembudidaya Ikan dan Nonpembudidaya Ikan di Kabupaten Bogor

- Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan adalah jumlah anggota keluarga (negatif) dan pendapatan (positif).

- Faktor usia, lama pendidikan, aset, lokasi, dan status pekerjaan kepala keluarga berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan keluarga.

4 Herawati (2012) MSDK dan Ketahanan Keluarga Peserta Pemberdayaan Masyarakat

Relasi gender dalam keluarga memberikan pengaruh positif langsung dan nyata terhadap kualitas manajemen sumberdaya keluarga (keuangan).

5 Iskandar (2007)

Analisis Praktek MSDK dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Keluarga

Faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan menurut persepsi keluarga (subjektif) adalah pendidikan kepala keluarga, kepemilikan aset.

6 Kusumo et al. (2008)

Analisis Peran Gender serta Hubungannya dengan Kesejahteraan Keluarga Petani Padi dan Hortikultura di Daerah Pinggiran Perkotaan

- Pengambilan keputusan mengenai aktivitas keluarga di sektor domestik dan publik tidak berkorelasi dengan pembagian kerja.

- Tingkat pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan subjektif.

7 Muflikhati et al. (2010a)

Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat

Kesejahteraan Keluarga di Wilayah Pesisir Jawa Barat

- Kesejahteraan keluarga akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan/pengeluaran keluarga, aset keluarga, dan pendidikan kepala rumah tangga.

- Keluarga dengan jumlah anggota keluarga yang lebih sedikit memiliki peluang lebih besar untuk lebih sejahtera.

8 Muflikhati et al. (2010b)

Kajian Relasi Gender, Kualitas Sumberdaya Manusia, dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Wilayah Pesisir

- Relasi gender atau kerja sama yang baik antara suami istri dalam pengambilan keputusan keluarga memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.

- Keluarga dengan relasi gender yang lebih baik memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik pula.

Lanjutan Tabel 2

No. Penulis/

Tahun Judul Hasil

9 Puspitawati et al. (2008)

Analisi Pembagian Peran Gender pada Keluarga Petani

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembagian peran gender dalam keluarga adalah pendapatan/kapita/ bulan dan frekuensi perencanaan

10 Puspitawati (2009)

Pengaruh Nilai Ekonomi Pekerjaan Ibu Rumah Tangga terhadap Kesejahteraan Keluarga Subjektif

- Adanya pengaruh positif besar keluarga, lama pendidikan suami, umur istri, pengeluaran/kapita/bulan terhadap kesejahteraan keluarga subjektif

- Faktor yang berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan keluarga subjektif adalah umur suami.

11 Puspitawati et al. (2010)

Analisi Gender Terhadap Strategi Koping dan Kesejahteraan Keluarga

Tingkat kesejahteraan keluarga subjektif dipengaruhi secara nyata dan tidak langsung oleh tingginya pendidikan suami dan istri, rendahnya kecukupan ekonomi keluarga; namun dipengaruhi secara nyata secara total dari rendahnya kemitraan peran gender dalam pengambilan keputusan strategi koping.

12 Rambe et al. (2008)

Analisis Alokasi

Pengeluaran dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga

Faktor determinan kesejahteraan menurut persepsi subjektif adalah pendidikan kepala rumah tangga, umur kepala rumah tangga dan pendapatan

13 Saleha et al. (2008)

MSDK: Suatu Analisis Gender dalam Kehidupan Keluarga Nelayan di Pesisir Bontang Kuala, Kalimantan

- Terdapat hubungan antara pendidikan istri dengan relasi gender

- Terdapat hubungan antara pengambilan keputusan dengan kepuasan istri

14 Simanjuntak et al. (2010) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga Subjektif Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

- Relasi gender yang semakin responsif memberikan pengaruh langsung terhadap kesejahteraan keluarga subjektif

- Ekonomi keluarga yang semakin baik akan memberikan pengaruh tidak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga subjektif.

15 Suandi

(2010)

Kajian Sosio Demografi dan Manajemen

Sumberdaya terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi

Variabel sosio demografi dan manajemen sumberdaya keluarga (manajemen keuangan) berpengaruh positif sangat nyata dan signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi objektif dan kesejahteraa ekonomi subjektif keluarga.