2.1 Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian suatu negara karena sektor pertanian memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pembangunan pertanian menjadi penting karena kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional dalam bentuk kontribusi produk, kontribusi pasar, kontribusi faktor-faktor produksi dan kontribusi devisa (Blank, 2003).

Dalam perkembangannya, Todaro dan Smith (2006) menilai peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi semakin pasif dan lebih bersifat penunjang semata. Pembangunan ekonomi diidentikkan sebagai transformasi struktural dari pembangunan yang bertumpu pada aktivitas pertanian menjadi perekonomian berbasis industri dan jasa dengan dukungan sumber tenaga kerja dan bahan pangan murah dari pertanian. Memburuknya kinerja sektor pertanian di negara-negara berkembang dipercaya karena terabaikannya sektor tersebut dalam perumusan prioritas pembangunan dari para pemimpinnya (Rickman, 2007).

Sektor pertanian dalam struktur perekonomian Indonesia memiliki posisi yang cukup penting dalam hal kontribusinya terhadap PDB maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Yudhoyono (2004) menyatakan bahwa pembangunan pertanian layak mendapatkan perhatian yang luas dalam pembangunan ekonomi ke depan, baik dalam bentuk investasi yang terus meningkat, pengembangan infrastruktur sampai pengelolaan pasar domestik. Pembangunan pertanian Indonesia berarti pembaruan penataan pertanian yang dapat memberikan

sumbangan yang nyata pada upaya mengatasi kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

Pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada prioritas pertanian dan ketenagakerjaan menurut Todaro dan Smith (2006) paling tidak memerlukan tiga unsur pelengkap dasar berikut :

1. Percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi, institusional dan insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas para petani kecil

2. Peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasikan pada upaya pembinaan ketenagakerjaan

3. Diversifikasi kegiatan pembangunan daerah perdesaan yang bersifat padat karya non pertanian, yang secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh pertanian.

Kebijakan pembangunan pertanian yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat terutama di perdesaan harus dimulai dari perbaikan sumber-sumber pokok kemajuan pertanian (Todaro dan Smith, 2006). Sumber pokok kemajuan pertanian adalah kemajuan teknologi dan inovasi, kebijakan ekonomi pemerintah yang tepat dan terbentuknya kelembagaan sosial yang menunjang. Dengan terciptanya sumber-sumber pokok kemajuan pertanian yang baik dan sesuai, pembangunan pertanian dapat membantu memperbaiki taraf hidup masyarakat terutama meningkatnya pendapatan, total produksi dan produktivitas.

Sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi yang berbasis sumber daya domestik dan dikuasai oleh sebagian

besar rakyat. Pembangunan sektor pertanian dan aktivitas-aktivitas ekonomi yang banyak menggunakan produk pertanian dapat menjadi cara yang efektif dan efisien dalam membangun sumber daya alam sambil menyerap tenaga kerja di kawasan perdesaan (Yudhoyono, 2004).

Islam dan Braun (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan sektor pertanian dapat memberikan stimulus pada sektor ekonomi non pertanian yang terdapat di perdesaan dan kota-kota kecil. Setiap kenaikan sebesar US$ 1 nilai tambah yang tercipta pada sektor pertanian akan dapat menghasilkan kenaikan nilai tambah pada sektor non pertanian antara US$ 0.50 – US$ 1. Inilah yang menyebabkan pembangunan sektor pertanian sangat penting dilakukan dan diperhatikan dengan baik oleh setiap negara.

2.2 Pengangguran dan Kemiskinan

Dua masalah utama yang sedang dihadapi oleh banyak negara berkembang di seluruh dunia termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Orang yang menganggur atau tidak punya pekerjaan biasanya juga miskin. Orang-orang yang miskin umumnya disebabkan karena tidak punya pendapatan akibat menganggur atau tidak punya pekerjaan (Aktar et al, 2009).

Pengangguran sendiri terjadi ketika pertambahan tenaga kerja baru lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Pengangguran adalah suatu situasi dimana orang-orang yang memiliki kemampuan bekerja dan juga keinginan untuk bekerja tidak memperoleh pekerjaan. Situasi tersebut disebabkan

oleh banyak faktor antara lain pertumbuhan populasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tidak memadai, pekerjaan yang bersifat musiman dan lambatnya pembangunan industri. Mankiw (2007) menyatakan beberapa alasan munculnya pengangguran. Pertama, diperlukan waktu untuk mencocokkan antara para pekerja dengan pekerjaan karena pekerja dan seluruh pekerjaan tidak identik sehingga orang yang kehilangan pekerjaan tidak segera mendapatkan pekerjaan barunya. Kedua, adanya kekakuan upah yang menyebabkan upah tidak segera menyesuaikan ketika terjadi perubahan permintaan dan penawaran tenaga kerja, sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya.

McEachern (2000) membedakan empat jenis pengangguran berdasarkan atas sumbernya. Ke empat jenis pengangguran tersebut adalah : (1). Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang muncul karena adanya waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan antara kualifikasi pekerja dengan pekerjaan yang tersedia. (2). Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang muncul karena keterampilan yang diminta pemberi pekerjaan tidak sesuai dengan keterampilan penganggur atau penganggur tidak berlokasi sama dengan tempat pekerjaan. (3). Pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang timbul karena adanya perubahan permintaan dan penawaran tenaga kerja musiman. (4). Pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi karena fluktuasi pengangguran yang disebabkan oleh siklus bisnis.

Pengangguran di Indonesia merupakan masalah yang cukup serius. Data BPS (2007) menunjukkan sebelum krisis ekonomi 1997 tingkat pengangguran umumnya di bawah 5 persen, namun setelah itu terus meningkat sampai dengan 11.2 persen pada 2005. Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia merupakan

masalah ekonomi yang perlu diperhatikan karena menyangkut pemborosan sumberdaya. Pemborosan tersebut menimbulkan kerugian yang ditanggung negara, masyarakat dan individu menyangkut biaya pemeliharaan keamanan dan stabilitas kehidupan masyarakat.

Saunders (2002) menyatakan bahwa pengangguran merupakan suatu hal yang tidak baik untuk ekonomi sehingga lapangan kerja harus diletakkan pada pusat sistem kesejahteraan dan menolak kesejahteraan untuk orang-orang yang tidak ingin bekerja atau tidak ingin melibatkan diri dalam aktivitas yang diharapkan mengarah pada terciptanya pekerjaan. Pengangguran akan menjadi biaya bagi perekonomian karena secara keseluruhan barang dan jasa yang dapat diproduksi menjadi berkurang. Output yang hilang ditambah dengan kerugian ekonomis dan psikologis yang dialami individu dan keluarga merupakan biaya pengangguran (McEachern, 2000).

Yudhoyono (2004) menyatakan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan kelompok masyarakat yang pasrah total pada keadaan. Pengangguran yang persisten dapat meningkatkan jumlah orang miskin yang berlanjut pada kemiskinan struktural jika pemerintah dan lembaga terkait tidak berhasil menciptakan peluang dan kemampuan yang memadai untuk mengangkat kelompok tersebut mencapai tingkat kehidupan yang layak.

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang mencapai standar hidup minimal. Kemiskinan menurut BPS (2007) ditentukan oleh kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum yang mengacu kepada kebutuhan minimum makanan sebesar 2100 kkal per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan

kebutuhan dasar seseorang yang meliputi papan, sandang, sekolah, transportasi serta kebutuhan rumahtangga dan individu mendasar lainnya. Nilai pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum di atas disebut garis kemiskinan.

Orang-orang yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan, disebut penduduk miskin karena ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Untuk standar internasional dari Bank Dunia, batas penduduk dengan kategori miskin adalah yang berpenghasilan USD 1.00 per hari untuk negara berpendapatan rendah, USD 2.00 per hari untuk negara berpendapatan sedang dan USD 14.00 per hari untuk negara berpendapatan tinggi.

Kemiskinan juga disebabkan oleh orang-orang yang dikelompokkan miskin tersebut dalam proses produksi terutama yang ada di perdesaan hanya menerima nilai lebih ekonomi awal yang kecil sekali (Fisher, 2005). Mereka tidak terlibat dalam proses produksi lebih lanjut karena ketiadaan modal. Para pemilik modal yang melakukan proses produksi lebih lanjutlah yang akhirnya menikmati nilai lebih ekonomi dari proses produksi di atas (Yudhoyono, 2004).

Kemiskinan kadang dibedakan ke dalam dua jenis yaitu kemiskinan absolut (absolute poverty) dan kemiskinan relatif (relative poverty). Kemiskinan absolut adalah suatu keadaan dimana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat dipenuhi dengan pendapatan yang dimiliki seseorang atau suatu keluarga (Ingwe, 2009). Kemiskinan relatif diperoleh dengan membandingkan tingkat pendapatan atau keadaan seseorang atau suatu keluarga dengan keadaan masyarakat sekitarnya, dimana seseorang masih dianggap miskin jika pendapatan atau keadaannya masih jauh lebih rendah dari keadaan masyarakat sekitarnya.

Kemiskinan juga sering dihubungkan dengan kondisi wilayah. Untuk wilayah dengan sumberdaya alam yang subur, secara umum masyarakatnya dapat hidup cukup sejahtera, sebaliknya untuk wilayah yang kurang subur umumnya hidup dalam belitan kemiskinan (Gambi, 2003).

Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar. Besarnya jumlah penduduk miskin, yang jika tidak tertangani dengan baik oleh pemerintah menurut Yudhoyono (2004) dapat mengakibatkan : (1) besarnya beban sosial masyarakat, (2) rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, (3) rendahnya partisipasi aktif masyarakat, (4) menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (5) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan (6) kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang.

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator kemajuan pembangunan pada suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran kemampuan suatu negara untuk memperbesar outputnya dalam laju yang lebih cepat dari tingkat pertumbuhan penduduknya (Dalgaard et al, 2004). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan pada periode tertentu (Mankiw, 2007).

Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian (Dollar et al, 2004). Pertumbuhan ekonomi tercapai ketika tingkat produk domestik bruto (PDB) riil mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dornbusch et al. (2004) menyatakan tumbuhnya PDB riil dipengaruhi oleh tersedianya sumber

daya modal dan tenaga kerja dan efisiensi dalam penggunaan faktor produksi atau produktivitas.

PDB sendiri menurut Mankiw (2007) terdiri dari empat komponen sebagai berikut : (1). Konsumsi, terdiri dari barang dan jasa yang dibeli rumah tangga dimana tingkat konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pendapatan disposable atau pendapatan yang dapat dibelanjakan. (2). Investasi, terdiri dari barang-barang yang dibeli untuk penggunaan masa depan, dimana tingkat investasi dipengaruhi oleh tingkat bunga yang mengukur biaya dari dana yang digunakan untuk membiayai investasi. (3). Pembelian Pemerintah, berupa barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah pusat dan daerah yang dibiayai oleh pendapatan pemerintah dari pajak dan pinjaman. (4). Ekspor Neto, merupakan nilai barang dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurangi nilai barang dan jasa yang diimpor dari negara lain yang menunjukkan pengeluaran neto dari luar negeri atas barang dan jasa domestik, yang memberikan pendapatan bagi produsen domestik.

2.4 Peranan Energi Dalam Pembangunan

Energi memiliki peranan yang besar dalam pembangunan suatu perekonomian negara. Akses terhadap pelayanan energi modern sangat penting dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembangunan seperti penurunan kemiskinan, perbaikan pendidikan dan keberlanjutan lingkungan (USAID, 2007). Ketersediaan energi di tingkat lokal sangat penting untuk mendukung pertanian yang intensif karena pembangunan pertanian itu sendiri sangat penting dalam menurunkan kemiskinan (Raswant et al., 2008). Sektor pertanian sebagai salah satu sektor dalam perekonomian memerlukan energi pada setiap tingkat produksi

mulai dari energi untuk menjalankan mesin pertanian sampai energi untuk menjalankan sistem irigasi dan pemompaan.

Energi merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan negara karena memiliki dampak langsung terhadap kualitas kehidupan manusia dan pengembangan industri (Domac et al, 2005). Pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi suatu negara secara langsung sangat terkait dengan konsumsi energi (World Bank, 2000). Sumber-sumber energi modern juga diperlukan sehingga semakin banyak waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, yang dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja untuk kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan (Schubert et al., 2007). Sektor pertanian di negara-negara dengan tingkat konsumsi energi yang lebih tinggi mampu memproduksi hasil-hasil pertanian lebih tinggi dibandingkan negara lain yang tingkat konsumsi energinya lebih rendah (FAO, 2008).

Bahan bakar minyak masih merupakan sumber energi primer paling penting dalam skala global, walaupun pangsanya dalam konsumsi total telah menurun (CPB, 2003). Transportasi dan proses kimia adalah aktivitas-aktivitas yang sangat bergantung pada ketersediaan dan harga dari minyak bumi. Itulah sebabnya kekurangan pasokan menyebabkan harganya terus meningkat selama lima dekade terakhir.

Untuk negara-negara pengimpor minyak bumi, kenaikan harga minyak bumi akan meningkatkan biaya produksi, menekan pertumbuhan ekonomi (khususnya jika impor barang modal dipengaruhi) dan menyebabkan perusahaan menurunkan permintaan mereka terhadap tenaga kerja (memperburuk kemiskinan), investasi dan output. Efek langsung dari harga minyak bumi yang

tinggi adalah dapat memperburuk neraca pembayaran dan meningkatkan pinjaman eksternal untuk pembiayaan kekurangan anggaran, yang mengarah pada meningkatnya rasio pembayaran hutang dan hambatan dalam pembiayaan program-program sosial sehingga dapat mengganggu aktivitas ekonomi (Nkomo, 2007).

2.5 Pengembangan Bahan Bakar Nabati

Pengembangan bahan bakar nabati secara global diilhami oleh kisah sukses Brazil dalam mengembangkan etanol dari gula tebu sebagai dampak dari krisis minyak bumi sejak tahun 1973 yang telah memukul perekonomian Brazil yang pada saat itu sangat tergantung pada impor minyak bumi dan sebelumnya telah terbebani oleh hutang sehingga menderita inflasi yang tinggi dan pelemahan nilai tukar mata uang (FAO, 2008). Pemerintah Brazil kemudian meluncurkan program substitusi bahan bakar fosil dengan etanol secara resmi pada tahun 1975 dan mengintegrasikan program ini dengan pengembangan industri manufaktur mobil berteknologi hibrida bahan bakar minyak dan etanol sehingga industri bio etanol di Brazil dapat berkembang dengan baik (Amatucci dan Spers, 2008).

Faktor-faktor yang mendorong kebijakan pengembangan bahan bakar nabati semakin meningkat secara global menurut ECLAC (2008) dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Faktor Energi

Adanya ketergantungan terhadap impor minyak bumi dari banyak negara non produsen membuat fluktuasi harga minyak bumi dapat mengganggu perekonomian. Program bahan bakar nabati bertujuan untuk menjamin pasokan energi, mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak bumi

dan menurunkan dampak yang terjadi akibat fluktuasi harga minyak bumi terhadap harga internasional (Vedenov et al, 2006).

2. Faktor Lingkungan

Argumentasi lingkungan berpusat pada kebutuhan masyarakat global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang merupakan penyebab terjadinya pemanasan global. Penggantian bahan bakar fosil dengan bahan bakar nabati terutama pada sektor transportasi sejalan dengan kesepakatan dalam Protokol Kyoto (Kennedy et al, 2002).

3. Faktor Terkait Pembangunan Pertanian

Pengembangan bahan bakar nabati membuka peluang baru untuk pembangunan pertanian dimana produsen dan eksportir produk pertanian di negara-negara berkembang berpotensi menghasilkan bahan bakar nabati pada harga yang bersaing dengan bahan bakar minyak (Johnson et al, 2006). Ini membuat produsen dan eksportir tersebut memiliki peluang untuk mengambil keuntungan dari perbaikan harga bahan baku, mempromosikan bahan bakar nabati dan menurunkan impor atau meningkatkan ekspor (Orden, 2002).

Pengembangan bahan bakar nabati di Indonesia menurut Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (2009) dilatar belakangi oleh beberapa hal berikut :

1. Besarnya subsidi bahan bakar minyak dalam anggaran negara sehingga jika terjadi kenaikan harga minyak mentah maka beban subsidi yang disiapkan akan semakin besar.

2. Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh bahan bakar fosil semakin mengkhawatirkan seiring terjadinya perubahan iklim dan pemasanan global akibat efek rumah kaca.

3. Cadangan minyak mentah Indonesia semakin terbatas dan kinerja industri perminyakan Indonesia semakin menurun sementara penemuan cadangan baru belum sesuai harapan.

4. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi baik di perkotaan maupun di perdesaan serta masih banyaknya lahan-lahan kritis yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.

Indonesia seharusnya mampu menjadi produsen utama bahan bakar nabati karena memiliki potensi besar dalam hal sumber bahan baku, curah hujan memadai, hamparan lahan luas, dan jumlah tenaga kerja yang lebih dari cukup. Indonesia memiliki lebih dari 50 jenis tanaman penghasil minyak lemak yang dapat diubah menjadi bahan bakar biodiesel untuk substitusi solar dan lebih dari 12 jenis tanaman yang dapat dikonversi menjadi bioetanol sebagai substitusi premium (Prihandana dan Hendroko, 2007). Secara global lahan yang tersedia untuk pengembangan bahan bakar nabati sekitar 3.8 milyar ha. Untuk memenuhi sampai dengan 10 persen substitusi bahan bakar petroleum dengan bahan bakar nabati generasi pertama secara global hanya memerlukan lahan pertanian sekitar 118 – 508 juta ha (FAO, 2008).

2.6 Biodiesel dari Kelapa Sawit

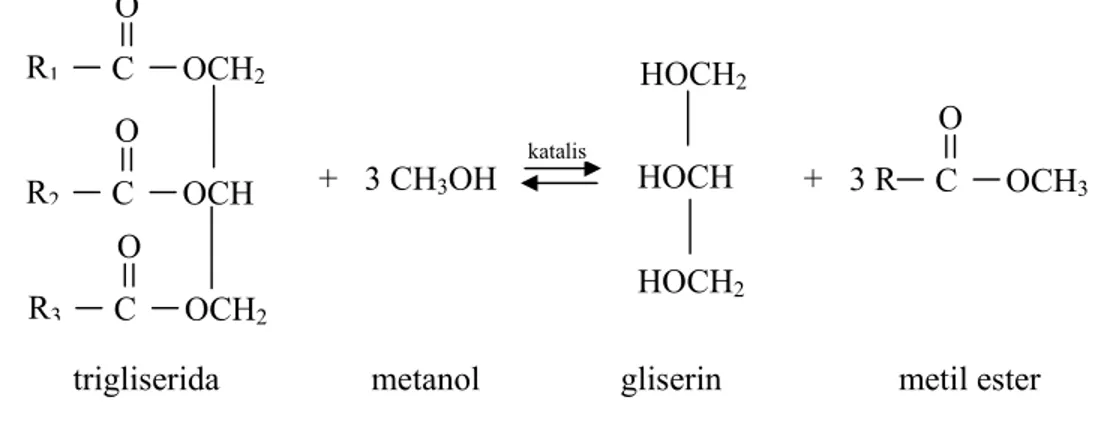

Biodiesel (metil ester) dapat dihasilkan melalui proses esterifikasi/transesterifikasi trigliserida. Transesterifikasi adalah penggantian gugus alkohol dari suatu ester dengan alkohol lain dalam suatu proses yang

menyerupai hidrolisis menggunakan alkohol. Metanol lebih umum digunakan karena harganya lebih murah, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan jenis alkohol lainnya seperti etanol.

Sumber : SBRC, 2009

Transesterifikasi merupakan suatu reaksi kesetimbangan. Untuk mendorong reaksi agar bergerak ke kanan agar dihasilkan biodiesel (metil ester) maka perlu digunakan alkohol dalam jumlah berlebih atau salah satu produk yang dihasilkan harus dipisahkan. Pada Gambar 2 disajikan reaksi transesterifikasi trigliserida dengan metanol untuk menghasilkan biodiesel (metil ester). Proses pembuatan biodiesel dari minyak kelapa sawit termasuk proses yang sederhana dengan komposisi minyak kelapa sawit 87 persen, katalis satu persen dan alkohol 12 persen. Komposisi di atas akan menghasilkan biodiesel dari minyak kelapa sawit 86 persen, alkohol empat persen, gliserin sembilan persen dan endapan bahan anorganik satu persen (SBRC, 2009).

Proses produksi biodiesel menggunakan minyak kelapa sawit (crude palm oil) sebagai bahan baku memerlukan pretreatment untuk memisahkan trigliserida dengan gum/wax dengan membubuhkan asam sitrat atau asam fosfat. Hal ini dilakukan untuk menjaga reaksi transesterifikasi yang sempurna serta

Gambar 2 Reaksi Transesterifikasi Untuk Biodiesel

R1 C O OCH2 R2 C O OCH R3 C O OCH2 + 3 CH3OH HOCH2 HOCH HOCH2 3 R C O OCH3 +trigliserida metanol gliserin metil ester katalis

memudahkan proses pemisahan biodiesel dari gliserol. Proses selanjutnya dapat diterapkan salah satu dari proses esterifikasi atau pemisahan asam lemak. Sedangkan inti dari proses produksi biodiesel adalah proses transesterifikasi trigliserida dengan metanol menggunakan katalis basa. Biodiesel yang diproduksi merupakan senyawa ester.

Seiring dengan makin berkembangnya biodiesel maka semakin banyak negara-negara yang tertarik dan telah memulai upaya-upaya untuk mengembangkan biodiesel. Johnston dan Holloway (2006) telah melakukan analisis data dari 226 negara yang potensial untuk mengkaji potensi pengembangan biodiesel berdasarkan volume produksi, biaya produksi dan daya saing ekspor. Malaysia dan Indonesia merupakan negara yang paling potensial sebagai produsen biodiesel seperti terlihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Negara-Negara Potensial Sebagai Produsen Biodiesel

No. Negara Potensi Produksi (liter) Biaya Produksi (US$/liter) 1. Malaysia 14 540 000 000 0.53 2. Indonesia 7 595 000 000 0.49 3. Argentina 5 255 000 000 0.62 4. Amerika Serikat 3 212 000 000 0.70 5. Brazil 2 567 000 000 0.62 6. Belanda 2 496 000 000 0.75 7. Jerman 2 024 000 000 0.79 8. Filipina 1 234 000 000 0.53 9. Belgia 1 213 000 000 0.78 10. Spanyol 1 073 000 000 1.71

Sumber : Johnston dan Holloway, 2006

2.7 Tinjauan Studi Terdahulu

2.7.1 Kemiskinan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian mengenai kemiskinan dan pengangguran sudah cukup banyak yang melakukan. Son dan Kakwani (2004) melakukan penelitian mengenai

hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan menggunakan elastisitas kemiskinan. Elastisitas kemiskinan memperkirakan persentase perubahan kemiskinan yang disebabkan oleh satu persen perubahan dalam pendapatan per kapita. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada rakyat miskin (pro poor growth) memiliki dampak yang lebih besar dalam pengurangan kemiskinan.

Yudhoyono (2004) melakukan penelitian mengenai pembangunan pertanian dan perdesaan sebagai upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran melalui analisis ekonomi politik kebijakan fiskal menggunakan pendekatan model ekonometrika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur memberi pengaruh positif bagi pengurangan pengangguran dan kemiskinan di perkotaan sedangkan pengurangan kemiskinan di perdesaan dipengaruhi oleh pengeluaran untuk pertanian.

Krongkaew et al. (2006) melakukan penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan keterkaitannya terhadap penurunan kemiskinan di Thailand menggunakan analisa makro dan mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada periode 1988-1996 di Thailand mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari semula 32.6 persen menjadi 11.4 persen dan meningkatkan lapangan kerja yang dapat menyerap banyak pengangguran di Thailand.

Selim (2006) melakukan penelitian mengenai keterkaitan kemiskinan-lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang pro rakyat miskin di negara Bangladesh, Bolivia dan Ethiopia mengunakan analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat atau lebih sedikit

merupakan penyebab lambatnya pertumbuhan lapangan kerja di Bangladesh, Bolivia dan Ethiopia. Untuk menumbuhkan lapangan kerja diperlukan pertumbuhan pertanian, peningkatan aktivitas-aktivitas non pertanian di pedesaan, ekspor yang berbasis padat karya, pelaksanaan industrialisasi dan manufaktur, mendukung usaha kecil dan sektor informal perkotaan, pembentukan lapangan kerja untuk wanita, program infrastruktur dan jaring pengaman. Untuk mengintegrasikan rakyat miskin dalam proses pertumbuhan, yang diperlukan adalah investasi dalam modal manusia, memperbaiki akses pelayanan sosial dan peningkatan akses ke sumber daya produktif.

Lisna (2007) melakukan penelitian mengenai dampak kebijakan ketenagakerjaan terhadap tingkat pengangguran dan perekonomian Indonesia di era otonomi daerah menggunakan pendekatan model ekonometrika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan upah minimum dapat mempengaruhi kenaikan tingkat pengangguran, inflasi dan menurunkan GDP.

Agrawal (2008) melakukan penelitian mengenai dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan di Kazakhstan menggunakan analisis regresi ekonometrika. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan pemerintah, yang sebagian diantaranya kemudian dapat digunakan untuk membiayai program-program yang dapat menurunkan atau mengurangi kemiskinan.

Aktar dan Ozturk (2009) melakukan penelitian mengenai dampak pertumbuhan ekonomi dan investasi asing langsung terhadap penurunan tingkat pengangguran di Turki menggunakan pendekatan model Vector Auto Regression (VAR) dan Kointegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi asing

langsung di Turki ternyata tidak menciptakan banyak lapangan kerja baru selama periode penelitian walaupun ekspor Turki mampu menarik banyak investasi asing langsung. Model pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor tidak tepat untuk Turki karena pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak mampu mengatasi masalah pengangguran yang terjadi di Turki.

2.7.2 Energi dan Pengembangan Bahan Bakar Nabati

Penelitian mengenai energi dan pengembangan bahan bakar nabati diantaranya dilakukan oleh Nkomo (2007) yang melakukan penelitian mengenai keterkaitan antara penggunaan energi, kemiskinan dan pembangunan ekonomi di negara-negara komunitas pembangunan Afrika Bagian Selatan (SADC) menggunakan model analisis deskriptif terhadap data kuantitatif yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar penduduk di negara-negara komunitas pembangunan Afrika Bagian Selatan (SADC) tidak memiliki akses ke pelayanan dan pasokan energi dasar serta pertumbuhan ekonomi yang rendah tidak mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperbaiki standar hidup keluarga dan mengurangi kemiskinan.

Gonsalves (2006) melakukan penelitian mengenai industri bahan bakar nabati di India menggunakan model analisis deskriptif terhadap data bahan bakar nabati yang tersedia. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan bahan bakar nabati berupa bio etanol dan bio diesel di India akan memainkan peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan energi India. Pengembangan bahan bakar nabati dapat menciptakan 127.6 juta lapangan kerja untuk perkebunan, 36.8 juta untuk pengumpulan bibit dan memperbaiki kehidupan

sosial masyarakat dengan meningkatnya akses masyarakat pedesaan pada pelayanan energi.

Peskett et al. (2007) melakukan penelitian mengenai dampak pengembangan bahan bakar nabati terhadap pertanian dan penurunan kemiskinan di negara-negara OECD menggunakan model analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan bahan bakar nabati punya potensi memiliki peran penting dalam penurunan kemiskinan melalui efek lapangan kerja, pengganda pertumbuhan yang lebih luas dan efek harga energi. Efek distribusional dari pengembangan bahan bakar nabati cukup krusial, antara produsen dan konsumen, antara negara-negara surplus dan defisit pangan/pakan/energi.

Triyanto (2007) melakukan penelitian mengenai pengembangan bisnis biodiesel dari minyak kelapa sawit dan pengaruhnya terhadap stabilitas pasokan minyak goreng di Indonesia menggunakan metode wawancara mendalam dan focus group discussion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi perkembangan bisnis biodiesel dari kelapa sawit adalah faktor politik dan faktor ekonomi. Bisnis biodiesel dari kelapa sawit memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan dengan strategi yang tepat. Jika produksi biodiesel dari kelapa sawit dilakukan secara besar-besaran dan dalam waktu yang relatif cepat dapat mengganggu stabilitas pasokan minyak kelapa sawit untuk minyak goreng.

Susila dan Munadi (2008) melakukan penelitian mengenai dampak pengembangan biodiesel berbasis crude palm oil terhadap kemiskinan di Indonesia menggunakan gabungan model ekonometrika dan model simulasi

memanfaatkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan biodiesel berbasis crude palm oil berpengaruh positif terhadap industri crude palm oil namun berpengaruh negatif terhadap industri minyak goreng domestik dan secara umum dapat mengurangi jumlah orang miskin walaupun relatif kecil.

Arndt et al. (2008) melakukan penelitian mengenai dampak pengembangan bahan bakar nabati terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Mozambique menggunakan model analisis computable general equilibrium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan bahan bakar nabati berupa bio etanol dan bio diesel memberikan peluang untuk meningkatkan produksi di Mozambique, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan di Mozambique. Hal yang perlu diperhatikan adalah intensitas pekerja terkait metode produksi yang digunakan, karena model mengindikasikan bahwa derajat intensitas pekerja berpotensi mempengaruhi distribusi pendapatan.

Pfuderer dan Castillo (2008) melakukan penelitian mengenai dampak pengembangan bahan bakar nabati terhadap harga komoditas produk pertanian menggunakan model general equilibrium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan bakar nabati memang memberikan tekanan pada harga komoditas produk pertanian namun kenaikan harga komoditas ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Perubahan harga komoditas pertanian secara historis tidak sepenuhnya direfleksikan oleh indeks harga konsumen.

Amatucci dan Spers (2008) melakukan penelitian mengenai alternatif bahan bakar nabati yang dapat digunakan di Brazil melalui analisis dokumen dan wawancara mendalam dengan para stakeholder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman rakyat Brazil terhadap bio etanol dan bio diesel sangat berbeda signifikan. Bio etanol telah mencapai tahap matang sepanjang rantai nilainya sementara biodiesel masih rapuh dan bergantung pada inisiatif kelembagaan untuk berkembang penuh.

Elbersen et al. (2008) melakukan penelitian mengenai pengembangan biodiesel di Brazil menggunakan model studi literatur dan wawancara para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun secara tidak langsung, Brazil telah menjadi pemasok biodiesel utama melalui reekspor biodiesel kedelai Amerika Serikat ke Uni Eropa dan membangun infrastruktur dan pasar untuk biodiesel yang mereka produksi dari tanaman domestik yang ada di Brazil serta menyiapkan standar produksi biodiesel agar dapat memenuhi standar yang diterima oleh Uni Eropa. Pengembangan biodiesel dari kelapa sawit juga telah dimulai di Brazil walaupun masih sangat kecil dan memerlukan pembukaan lahan perkebunan baru di lahan-lahan yang terdegradasi.

Lopez dan Laan (2008) melakukan penelitian mengenai pengembangan bahan bakar nabati khususnya bio diesel dari minyak kelapa sawit di Malaysia menggunakan model analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan biodiesel dari minyak kelapa sawit dipengaruhi oleh harga minyak kelapa sawit dan harga minyak bumi dan sebagian besar industri biodiesel dari kelapa sawit di Malaysia (92 lisensi) tidak beroperasi karena tinggi dan berfluktuasinya harga minyak kelapa sawit. Untuk mengembangkan industri

biodiesel dari kelapa sawit, pemerintah Malaysia memberikan subsidi dan insentif. Jika seluruh industri biodiesel dari kelapa sawit Malaysia beroperasi penuh, mereka dapat menghasilkan 2.7 juta ton per tahun dengan menggunakan 3 juta ton minyak kelapa sawit, yang sebagian besar ditujukan untuk pasar ekspor.

Hartoyo et al. (2009) melakukan penelitian mengenai dampak perubahan permintaan crude palm oil sebagai bahan bakar alternatif (nabati) terhadap ketersediaan pangan dan kebijakan yang terkait menggunakan model ekonometrika persamaan simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan biodiesel dari minyak kelapa sawit tidak menyebabkan stabilitas ketersediaan pangan di domestik terganggu sehingga layak untuk ditingkatkan. Pengembangan biodiesel dari minyak kelapa sawit di dunia juga dapat meningkatkan ekspor minyak kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel sehingga menambah devisa negara.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian ini mengkaji dampak pengembangan biodiesel dari minyak kelapa sawit terhadap beberapa indikator makroekonomi terutama pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan di Indonesia secara sekaligus sementara pada penelitian terdahulu hanya mengkaji dampaknya terhadap salah satu indikator terutama dampak terhadap kemiskinan. Khusus untuk kemiskinan, penelitian ini disamping melihat dampaknya secara total juga membedakan kajian dampaknya terhadap kemiskinan di perdesaan dan kemiskinan di perkotaan.