PENGADAAN DAN PENYALURAN BENIH KEDELAI DENGAN

SISTEM JABALSIM DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nur Hidayat, Hano Hanafi, dan Subagiyo Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta;

Jl. Stadion Maguwoharjo No. 22, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta; e-mail: nurhid 95@yahoo. com

ABSTRAK

Kedelai adalah komoditas strategis setelah padi dan jagung. Komoditas ini sumber protein nabati yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Gunungkidul, baik pada lahan sawah maupun lahan kering. Kendala dalam peningkatan produksi kedelai di antaranya adalah ketersediaan benih dan kualitas benih. Salah satu upaya untuk memperbaiki pengadaan dan penyaluran benih kedelai adalah melalui sistem Jabalsim (Jalur benih lokasi dan antar-musim). Sentra produksi kedelai di Kabupaten Gunungkidul terdapat di Kecamatan Semin dan Ngawen. Sistem penyediaan benih kedelai secara formal di Kab. Gunungkidul mengikuti pola Jabalsim. Sistem jabalsim di Kabupaten Gunungkidul adalah antara sentra produksi benih yaitu Kecamatan Ngawen dan Semin, Kabupaten Gunungkidul, dengan Kab. Klaten, Yogyakarta, Kab. Sokaharjo dan Kab. Wonogiri, Jawa Tengah.

Kata kunci: benih kedelai, pengadaan dan penyaluran, jabalsim.

ABSTRACT

Repair of procurement and distribution of soybean seeds with pattern jabalsim (seed flow betweenfield and season) in Gunungkidul Regency. Soybeans are strategic

commodity after rice and maize, a commodity is a source of vegetable protein food crop, grown in the district Gunungkidul both on dry land and wet land. Constraints in increasing soybean production one of which is the availability of seed and seed quality. One effort to improve the procurement and distribution of soybean seed can be done by implementing Jabalsim system (inter-seed Strip location and inter-season). Soybean production centers in the Gunungkidul regency, Semin in the district and the district. Ngawen. Soybean seed supply system formally in the district. Gunungkidul follow Jabalsim pattern. Jabalsim system in the Gunungkidul regency is between seed production centers and districts districts Ngawen Semin, Gunungkidul Regency by Klaten Regency, Yogyakarta, Sokaharjo Regency and Wonogiri Regency, Central Java.

Keywords: soybean seeds, procurement and distribution, jabalsim.

PENDAHULUAN

Sampai tahun 2011 sektor pertanian mempunyai peranan penting di Kabupaten Gunungkidul, karena menyumbang 33,8% produk domestik regional bruto (PDRB) (BPS Kab. Gunungkidul 2013). Di Kabupaten Gunungkidul tersedia lahan seluas 148. 535 ha yang terdiri atas lahan sawah 7. 868 ha dan lahan kering 140. 671 ha (BPS Kab. Gunung-kidul 2012). Komoditas strategis setelah padi dan jagung adalah kedelai. Komoditas ini merupakan sumber protein nabati yang banyak dibudidayakan di Kab. Gunungkidul, baik pada lahan sawah maupun lahan kering. Luas panen kedelai di Kab. Gunungkidul 23. 985 ha dengan produksi 25. 830 ton pada tahun 2011.

Konsumsi kedelai per kapita meningkat dari 8,13 kg pada tahun 1998 menjadi 8,97 kg pada tahun 2004 (Badan Litbang Pertanian 2005). Saat ini rata-rata produktivitas nasional kedelai baru 1,3 ton per ha dengan kisaran 0,6–2 t/ha di tingkat petani sedangkan di tingkat penelitian telah mencapai 1,7–3,2 t/ha, bergantung pada lahan dan teknologi yang diterapkan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa produksi kedelai di tingkat petani masih dapat ditingkatkan (Balitkabi 2008).

Kedelai dan produk olahannya banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kandungan minyak yang tinggi (44–46%) dan protein yang berkualitas (20–30%) mem-buat produk tanaman pangan ini mengalami permintaan yang tinggi untuk bahan baku industri. Di Provinsi DIY, salah satu masalah yang dihadapi dalam pengembangan kedelai adalah produktivitasnya yang relatif rendah, berkisar antara 0,8–1,5 t/ha. Sebagian besar produksi kedelai diolah menjadi bahan pangan yang siap dikonsumsi oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti tempe, tahu, kecap, dan kripik tempe (Hidayat 2010).

Ketersediaan benih dan kualitas benih merupakan salah satu kendala dalam pening-katan produksi kedelai. Keterlambatan penyediaan benih, kualitas benih yang kurang baik, dan varietas kedelai yang tidak sesuai dengan preferensi petani banyak dikeluhkan petani kedelai di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tulisan ini merupakan hasil wawancara dengan beberapa tokoh kunci dan review dari beberapa literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan.

POTENSI SUMBERDAYA

Lahan dan air merupakan faktor produksi utama dalam melakukan budidaya tanaman. Dengan berkembangnya pembangunan di luar sektor pertanian seperti di sektor pariwisata, perindustrian, pendidikan, dan kesehatan maka luas lahan untuk pertanian semakin berkurang. Oleh karena itu pengelolaan lahan untuk pertanian dituntut lebih efisien dan bijak sehingga penggunaannya benar-benar dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya dalam penyediaan bahan pangan.

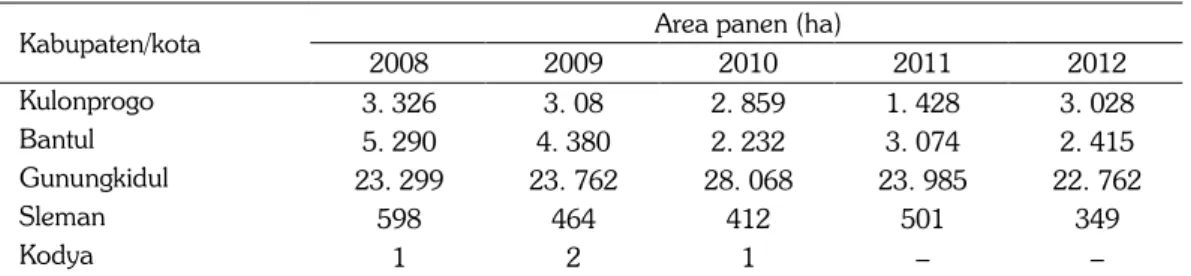

Tabel 1. Luas panen kedelai per kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta. tahun 2008–2012. Kabupaten/kota Area panen (ha)

2008 2009 2010 2011 2012 Kulonprogo 3. 326 3. 08 2. 859 1. 428 3. 028 Bantul 5. 290 4. 380 2. 232 3. 074 2. 415 Gunungkidul 23. 299 23. 762 28. 068 23. 985 22. 762 Sleman 598 464 412 501 349 Kodya 1 2 1 – – Sumber: BPS DIY (2013).

Dalam upaya pengembangan agribisnis kedelai diperlukan dukungan sumberdaya lahan dan air, serta sumberdaya manusia yang memadai. Sumberdaya lahan yang diman-faatkan umtuk area pengembangan agribisnis kedelai tercermin dari luas panen. Di DI Yogyakarta, luas panen kedelai per kabupaten/kota tahun 2008–2012 disajikan pada Tabel 1. Perkembangan luas tanam kedelai dari tahun 2008 hingga 2012 bervariasi di setiap kabupaten/kota. Kabupaten Gunungkidul mempunyai luas panen paling besar sedang luas panen terkecil di Kota Yogyakarta. Sentra produksi kedelai di Kabupaten

Gunungkidul adalah Kecamatan Ngawen dan Semin. Perkembangan luas panen, pro-duktivitas dan produksi kedelai dalam periode 2008–2012 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas panen, produktivitas dan produksi kedelai di Kab. Gunungkidul, 2008–2012.

Uraian Tahun

2008 2009 2010 2011 2012 Luas (ha) 23.299 23.762 28.068 23.985 22.762 Produktivitas (t/ha) 0,977 1.173 1.060 1.076 1.225 Produksi (t) 22.764,41 27.889,91 30.653,55 25.830,39 27.89

Sumber: BPS Kab. Gunungkidul, (2013).

STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS KEDELAI

Perkembangan produksi kedelai di Kabupaten Gunungkidul selama kurun waktu 5 tahun (2008–2012) berfluktuasi. Produktivitas kedelai di Kabupaten Gunungkidul di tingkat petani relatif masih rendah, berkisar antara 0,8–1,5 t/ha, sedangkan potensi hasil-nya bisa mencapai 3,0 t/ha. Peluang peningkatan produksi masih memungkinkan melalui peningkatan produktivitas di tingkat petani. Peningkatan produksi dan produktivitas kedelai di Kabupaten Gunungkidul memerlukan beberapa strategi. Menurut Subandi (2007), paling tidak ada lima strategi penting yang harus dilaksanakan untuk menjamin keberhasilan peningkatan produksi kedelai nasional, yaitu: (1) perbaikan harga jual; (2) pemanfaatan potensi lahan; (3) intensifikasi pertanaman; (4) perbaikan proses produksi; dan (5) konsistensi program dan kesungguhan aparat.

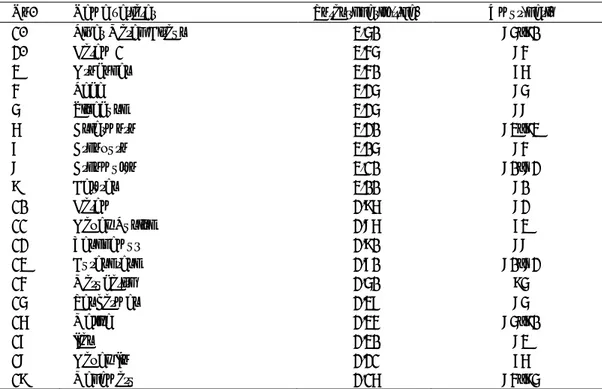

Tabel 3. Varietas, potensi hasil dan umur panen yang dilepas hingga 2011.

No. Nama varietas Potensi hasil (t/ha) Umur(hari) 1. Kipas Merah Bireun 3,50 85–90

2. Detam 1 3,45 84 3 Grobogan 3,40 76 4 Kaba 3,25 85 5 Sinabung 3,25 88 6 Anjasmoro 3,20 83–93 7 Argopuro 3,05 84 8 Argomulyo 3,10 80–82 9 Baluran 3,00 80 10 Detam 2,96 82 11 Gepak Kuning 2,86 73 12 Tanggamus 2,90 88 13 Burangrang 2,70 80–82 14 Merubetiri 2,50 95 15 Panderman 2,37 85 16 Malika 2,34 85–90 17 Ijen 2,30 83 18 Gepak Ijo 2,21 76 19 Mahameru 2,16 84–95

Salah satu strategi dalam peningkatan produksi kedelai adalah perbaikan sistem produksi kedelai. Produksi kedelai ditentukan oleh varietas yang digunakan. Hingga 2011 Kementerian Pertanian sudah melepas 19 varietas unggul kedelai. Jenis varietas, potensi hasil, dan umur varietas unggul kedelai tersebut disajikan pada Tabel 3. Varietas yang paling tinggi potensi hasilnya adalah varietas Kipas Merah Bireun, mencapai 3,50 t/ha dengan umur 85–90 hari. Sementara varietas yang berumur lebih genjah adalah Gepak Kuning, 73 hari, dengan potensi hasil 2,86 t/ha.

POLA PENGADAAN DAN PENYALURAN BENIH KEDELAI

Dalam upaya pengembangan benih kedelai, pemerintah telah melakukan pengaturan dan penyaluran benih secara formal, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem produksi dan penyaluran benih secara formal jarang ditemukan. Alasannya adalah produsen/penangkar benih ingin langsung berhubungan dengan sumber benih, sehingga keuntungan yang diperoleh bisa lebih besar dan jalurnya pun tidak terlalu panjang (Kariyasa 2007). Sistem pengadaan dan penyaluran benih secara formal diawali dengan pelepasan varietas unggul yang baru, BS (breeder seed) yang dihasilkan Puslitbang/Balai Komoditas, diteruskan oleh Direktorat Benih untuk disebarkan ke Balai Benih Induk (BBI) yang selanjutnya diperbanyak untuk menghasilkan FS (Foundation seed). Benih FS kemudian diperbanyak oleh BUMN (PT SHS dan PT Pertani), Penangkar swasta dan Balai Benih Utama (BBU) masing-masing memproduksi SS (stock seed) atau ES (extension seed). Kecuali di BBU, benih SS selanjutnya diperbanyak menjadi benih ES (Sinar Tani 2006).

Di Kabupaten Gunungkidul, petani kedelai umumnya memperoleh benih dari hasil panen sendiri atau membeli kepada petani tetangga. Benih kedelai juga didapatkan dengan membeli dari pedagang hasil bumi yang mendapatkan kedelai musim panen sebe-lumnya, baik antar kecamatan, kabupaten, maupun provinsi. Benih yang digunakan pada umumnya tidak bersertifikat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penyaluran benih di suatu wilayah antara lain: (a) keberadaan/jumlah penangkar benih, (b) kepedulian petani terhadap penggunaan benih bermutu dari VUB, (c) keyakinan petani akan manfaat penggunaan benih bermutu dan aksesibilitasnya untuk mendapatkan VUB, (d) ketersediaan benih bermutu dari VUB, (e) daya beli petani untuk memperoleh benih bermutu, dan (f) dorongan/partisipasi peme-rintah daerah setempat dalam pemberian kemudahan mendapatkan benih bermutu VUB (Purba dan Fachrurozi 2011). Penyaluran benih kedelai di Kabupaten Gunungkidul lebih banyak menggunakan pendekatan Jabalsim (Jalur Benih Antar Lapang dan Musim). Dalam pola Jabalsim, sertifikasi benih tidak berjalan.

POLA JABALSIM KEDELAI DI KAB. GUNUNGKIDUL

Salah satu upaya untuk memperbaiki pengadaan dan penyaluran benih kedelai dapat dilakukan melalui pola Jabalsim. Jabalsim adalah salah satu pola pengadaan dan penya-luran benih kedelai antar wilayah yang berlangsung secara alami dan dipengaruhi oleh alam dan musim. Keuntungan Jabalsim adalah kebutuhan benih dapat dipenuhi di sentra produksi sendiri, b) kualitas benih terjaga dengan tidak terlalu lama menyimpan benih, c)

varietas sesuai dengan preferensi petani karena diproduksi di lingkungan sendiri, d) potensi penangkar lokal cukup memadai sebagai penyangga kebutuhan benih.

Menurut Balitkabi (2012), kebutuhan benih kedelai akan terus meningkat di masa datang, sementara petani masih menggunakan benih bermutu rendah, yang menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas nasional (1,3 t/ha). Lambatnya laju peningkatan penggunaan benih bermutu oleh petani karena belum tersebarnya varietas unggul baru kedelai ke sentra produksi. Kurangnya minat pihak swasta untuk menjadi produsen benih kedelai berskala besar memunculkan gagasan untuk memperbaiki dan mengembangkan penyediaan benih melalui sistem Jabalsim dengan menumbuh kembangkan penangkar benih berbasis komunitas di pedesaan. Dalam hal ini benih kedelai diproduksi oleh petani secara berkelompok (gapoktan) dalam satu hamparan lahan. Dengan cara demikian diharapkan pengelolaan produksi benih di lapang, penanganan pascapanen, dan pema-sarannya lebih mudah dilaksanakan. Dari hasil penelitian sebelumnya teridentifikasi pola distribusi benih di lapangan. Dengan diketahui pola distribusinya, maka dapat ditentukan lokasi dan waktu pengalokasian benih sumber kedelai dari varietas unggul baru yang diperlukan

Sistem Jabalsim berperan penting dalam penyediaan benih kedelai mengingat benih yang diproduksi tidak perlu disimpan lama, sehingga risiko menurunnya daya tumbuh benih dapat dihindari dan sumber benih dekat dengan lokasi pengembangan kedelai. Ke depan, untuk memenuhi kebutuhan benih kedelai yang tepat varietas, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, dan tepat waktu, sistem Jabalsim perlu dikembangkan melalui pem-binaan bagi para penangkar benih atau dalam sistem produksi benih berbasis komunitas.

Di Kabupaten Gunungkidul, produksi benih kedelai berlangsung melalui sistem Jabalsim. Dalam sistem ini ketersediaan dan penggunaan benih bermutu berperan penting dalam peningkatan produksi kedelai.

Di Kabupaten Gunungkidul, kedelai ditanam pada musim hujan dan dipanen menjelang musim kemarau. Pola tanam yang berjalan di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut.

Lahan sawah

MT1 (Oktober –Januari) : Padi, palawija (jagung, kacang tanah, kedelai) MT2 (Februari –Juni) : Padi, palawija (jagung, kacang tanah, kedelai) MT3 (Juli – September) : Palawija (jagung, kacang tanah, kedelai) Tegalan/lahan kering

MT1 (Oktober –Januari) : Palawija(jagung, kacang tanah, dan kedelai) MT2 (Februari –Juni) : Palawija(jagung, kacang tanah, kedelai) MT3 (Juli – September) : Bera

Pada musim hujan pertama (MT1) petani di Kab. Gunungkidul pada bulan Oktober menanam jagung dan padi gogo pada waktu yang bersamaan. Setelah panen padi dan jagung pada bulan Februari, ditanam palawija kacang tanah atau kedelai tanpa olah tanah.

Pola Jabalsim di Kabupaten Gunungkidul adalah antara sentra produksi benih di Kecamatan Ngawen dan Semin, Kabupaten Gunungkidul dengan Klaten, Sokaharjo dan Wonogiri, Jawa Tengah. Hasil panen kedelai dari Kec. Semin dan Ngawen dijual ke Kec. Cawas, Klaten, Sokaharjo, dan Wonogiri. Varietas yang disenangi petani Jabalsim adalah Ketek putih (varietas Lokon). Pedagang pengepul membeli kedelai dari petani sekitarnya

di Kec. Semin dan Ngawen dengan harga Rp8000 per kg, sedang harga jualnya Rp9000 per kg, dan pedagang pengepul masih melakukan grading dan sortasi. Varietas kedelai yang dominan ditanam di Kec. Ngawen dan Semin adalah Grobogan dan Ketek putih, mirip dengan varietas Lokon yang cocok untuk tahu.

Dalam sistem Jabalsim di Kab. Gunungkidul, sebagian besar petani kedelai tidak meng-gunakan benih berlabel dengan alasan tidak tersedianya benih berlabel di pasaran pada saat mereka membutuhkan. Pada umumnya petani kedelai di Gunungkidul menyisihkan sebagian hasil panen kedelai untuk ditanam pada musim berikutnya.

KESIMPULAN

1. Kedelai banyak dibudidayakan di Kab. Gunungkidul, baik pada lahan sawah maupun lahan kering. Luas panen kedelai di Kab. Gunungkidul adalah 23. 985 ha dengan produksi 25. 830 ton pada tahun 2011.

2. Sentra produksi kedelai di Kab. Gunungkidul adalah di Kecamatan Semin dan Ngawen. Sistem penyediaan benih kedelai secara formal di Kab. Gunungkidul mengikuti pola Jabalsim.

3. Pola Jabalsim di Kabupaten Gunungkidul adalah antara sentra produksi benih, yaitu Kecamatan Ngawen dan Semin, kabupaten Gunungkidul dengan Klaten, Sokaharjo, dan Wonogiri, Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian 2005. Prospek dan arah pengembangan agribisnis kedelai.

Biro Pusat Statistik Kab. Gunungkidul 2013. Kabupaten Gunungkidul dalam angka. Biro Pusat Statistik DIY, 2013. Statistik Pertanian Tanaman Pangan Provinsi DIY

Balitkabi. 2008. Teknologi produksi kedelai:Arah dan pendekatan pengembangan. Warta Litbang Pertanian. 30(1): 5–6. Badan Litbang Pertanian Jakarta.

Balitkabi. 2012. Pengembangan Sistem Perbenihan Kedelai Berbasis Komunitas. http://balit-kabi.litbang.deptan.go.id/hasil-penelitian/penelitian-perbenihan/602

Hidayat, N, 2010). Peluang Pengembangan Agribisnis Kedelai Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Prosiding Semnas 2010. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Kariyasa K, 2007. Usulan kebijakan pola pemberian dan pendistribusian benih bersubsidi. Analisis kebijakan pertanian. Volume 5 No. 4. Desember 2007.

Purba R dan Fachrurozi, 2011. Kapasitas Penyediaan Benih Kedelai Oleh Kelembagaan Produksi Benih di Provinsi Banten. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Tanaman Aneka Kacang Dan Umbi 2011.

Subandi. 2007. Lima strategi pengembangan kedelai. Koran Sinar Tani Edisi 30 Mei–5Juni 2007. Kamis, 27 Juli 2006.

Sinartani, 2006. Sistem perbenihan tanaman pangan. Sinar tani edisi 24–30 Mei 2006 No. 3151 tahun XXXVI.

Julianto. 2013. Varietas Unggul Kedelai yang jadi pilihan petani. Tabloid Sinar Tani.

Dirjen Tanaman Pangan. 2011. Kebijakan dan Program Pengembangan Kedelai Mendukung Swasembada Kedelai Tahun 2014.