5

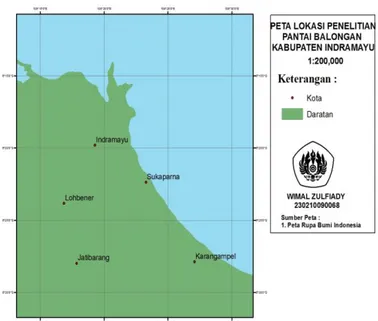

Letak geografis Kabupaten Indramayu berada pada posisi antara 107052’BT-108036’BT dan 6015’LS-6040’LS (Gambar 2). Secara administrasi, Kabupaten Indramayu berbatasan :

Sebelah Utara dengan Laut Jawa

Sebelah Selatan dengan Kabupaten Majalengka, Sumedang dan Cirebon Sebelah Timur dengan Kabupaten Cirebon

Sebelah Barat dengan Kabupaten Subang

Kabupaten Indramayu dengan luas sekitar 199.115 km2 memiliki panjang pantai ±114,1 km, 302 desa dan 8 kelurahan yang tersebar pada 24 kecamatan. Terdapat 9 kecamatan yang merupakan kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Sukra, Kandanghaur, Losarang, Sindang, Indramayu, Balongan, Karangampel, Juntinyuat dan Krankeng dengan luas wilayah keseluruhan sekitar 68.703 km2, atau sekitar 35% dari luas total Kabupaten (BPS Kabupaten Indramayu dalam Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran 2002).

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian Kabupaten Indramayu (Peta Rupa Bumi Indonesia)

Letak Kabupaten Indramayu yang membentang sepanjang pesisir Pantai Utara Pulau Jawa membuat suhu udara di Kabupaten ini cukup tinggi yaitu 28-30oC, semantara rata-rata curah hujan berkisar antara 18-20 mm. Adapun curah hujan tertinggi di Kecamatan Kertasemaya kurang lebih sebesar 70 mm dengan jumlah hari hujan tercatat 683 hari. Berdasarkan topografinya sebagian besar merupakan daratan atau daerah landai dengan kemiringan tanahnya rata-rata 0-2%. Keadaan ini berpengaruh terhadap drainase, bila curah hujan cukup tinggi, maka di daerah-daerah tertentu akan terjadi genangan air (Darmadi 2010).

Pada tahun 1991, Balongan, Indramayu dipilih sebagai lokasi kilang yang dinamakan sebagai proyek kilang EXOR I (export oriented refinery 1). Pengoperasian kilang minyak tersebut pada perkembangan selanjutnya diubah namanya menjadi PERTAMINA UP VI Balongan. Minyak mentah yang diolah pada kilang ini adalah minyak mentah Duri Riau (70%), minyak mentah Minas Dumai (20%) dan gas alam dari Jawa Barat bagian timur sebesar 18 juta meter per kubik (Vanirawan 2011).

2.2 Fitoplankton

Plankton merupakan biota yang hidup melayang atau terhanyut di daerah pelagik. Organisme ini biasanya relatif kecil atau mikroskopis. Hidup plankton selalu melayang dan daya geraknya tergantung pada arus atau pergerakan air (Arinandi et al 1997).

Berdasarkan jenisnya plankton dikelompokan menjadi fitoplankton dan zooplankton (Newel dan Newel 1997). Fitoplankton dapat digunakan sebagai indikator terhadap kategori kesuburan perairan maupun indikator perairan yang tercemar atau tidak tercemar (Basmi 1995).

Wetzel (2001) dalam Asmara 2005, menyatakan keberadaan fitoplankton dalam suatu perairan sangat penting karena :

1. Fitoplankton merupakan produsen primer dan penghasil oksigen dalam perairan

2. Fitoplankton merupakan makanan alami zooplankton dan beberapa jenis ikan kecil ataupun dewasa

3. Fitoplankton yang mati akan tenggelam ke dasar perairan dan akan diuraikan oleh bakteri menjadi bahan organik

Fitoplankton adalah organisme yang disusun oleh biota mikroskopis dan merupakan organisme autotrof yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan nutrien organik melalui proses fotosintesis dan kemosintesis (Odum 1993). Fitoplankton adalah produsen utama pada tingkatan tropik di rantai makanan dan terdapat pada daerah yang terdapat sinar matahari. Fitoplankton umumnya berupa individu bersel tunggal, tetapi ada juga yang membentuk rantai. Menurut Odum dalam Firmansyah (2010), meskipun ukuran fitoplankton sangat halus yang umumnya 2-200 µm, namun bila fitoplankton tumbuh sangat banyak dan padat bisa menyebabkan perubahan pada warna air laut yang biasa terlihat. 2.2.1 Distribusi dan Kelimpahan

Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup pada lingkungan tertentu atau habitat fisik tertentu yang saling berinteraksi atau mempunyai hubungan timbal balik dan secara bersama-sama membentuk tingkatan tropik. Karakteristik-karakteristik yang terdapat di dalam suatu komunitas akan mencerminkan keadaan dalam komunitas namun bukan pada masing-masing organisme pendukungnya (Odum 1993).

Struktur komunitas adalah pola kelimpahan suatu populasi dari suatu spesies dan pola hubungan antar spesies dalam sebuah komunitas (Cody dan Diamond 1977 dalam Arief 2001). Kepadatan jenis merupakan suatu sifat dari komunitas yang menggambarkan tingkat keanekaragaman jenis organisme yang terdapat dalam komunitas tersebut. Kepadatan jenis bergantung kepada pemerataan individu tiap jenisnya. Kepadatan jenis dalam suatu komunitas dinilai rendah jika pemerataannya tidak merata (Odum 1993).

Kelimpahan fitoplankton didefinisikan sebagai jumlah individu per satuan volume air. Kelimpahan fitoplankton di dalam suatu perairan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yaitu faktor fisik, biologi dan kimia. Faktor-faktor lingkungan terdiri dari suhu, kecerahan, pH, gas-gas terlarut, unsur hara dan adanya interaksi dengan organisme (Odum 1998).

Davis (1995) mengemukakan bahwa pada suatu perairan sering didapatkan jumlah individu plankton yang berlimpah pada suatu lokasi tertentu sedangkan pada lokasi lainnya di perairan yang sama jumlah tersebut lebih sedikit. Keadaan demikian menunjukkan bahwa distribusi horizontal fitoplankton di suatu perairan tidak selalu homogen. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh kecepatan arus dan gelombang. Perbedaan distribusi fitoplankton dapat terjadi pada lapisan permukaan perairan. Keberadaan fitoplankton di permukaan air dimungkinkan oleh adanya aktivitas perputaran air dan produksi fitoplankton yang cepat.

Kelimpahan fitoplankton mempunyai hubungan positif dengan kesuburan, apabila kelimpahan fitoplankton tinggi, maka perairan tersebut cenderung mempunyai produktifitas yang tinggi (Raymont 1963). Keberadaan unsur hara yang mempengaruhi kelimpahan fitoplankton dalam suatu perairan diantaranya Phosfat dan nitrat (Weyl 1970 dalam Latief 2004).

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Distribusi

Menurut Nybakken (1992), sifat fisik kimiawi perairan sangat penting dalam ekologi. Oleh karena itu selain melakukan pengamatan terhadap faktor biotik seperti plankton, perlu juga dilakukan pengamatan faktor-faktor abiotik perairan. Dengan mempelajari aspek saling ketergantungan antara organisme dengan faktor-faktor abiotiknya akan diperoleh gambaran tentang kualitas suatu perairan.

2.2.2.1 Suhu

Setiap penelitian pada ekosistem akuatik, pengukuran suhu air merupakan hal yang mutlak dilakukan. Hal ini disebabkan karena kelarutan berbagai jenis gas di air serta semua aktivitas biologis di dalam ekosistem akuatik sangat dipengaruhi oleh suhu. Menurut hukum Van’t Hoffs kenaikan suhu sebesar 10°C (hanya pada kisaran suhu yang masih ditolerir) akan meningkat aktivitas fisiologis (misalnya respirasi) dari organisme sebesar 2-3 kali lipat. Pola suhu ekosistem akuatik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti intensitas cahaya matahari, pertukaran panas antara air dengan udara sekelilingnya dan juga oleh faktor kanopi (penutupan oleh vagestasi) dari pepohanan yang tumbuh di tepi (Brehm & Meijering 1990 dalam Barus 1996). Suhu dapat mempengaruhi keberadaan

Plankton. Suhu yang sesuai dapat mengatur migrasi, pemijahan, food habit, kecepatan renang, perkembangan larva, laju metabolsime dan laju respirasi (Basmi 1992).

2.2.2.2 Arus

Arus adalah proses pergerakan massa air menuju kesetimbangan yang menyebabkan perpindahan horizontal dan vertikal massa air. Gerakan tersebut merupakan resultan dari beberapa gaya yang bekerja dan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Arus laut (sea current) adalah gerakan massa air laut dari satu tempat ke tempat lain baik secara vertikal maupun secara horizontal (Bernawis 2000). Menurut Gross (1972), arus merupakan gerakan horizontal atau vertikal dari massa air menuju kestabilan yang terjadi secara terus menerus. Gerakan yang terjadi merupakan hasil resultan dari berbagai macam gaya yang bekerja pada permukaan, kolom, dan dasar perairan. Hasil dari gerakan massa air adalah vektor yang mempunyai besaran kecepatan dan arah.

Menurut letaknya arus dibedakan menjadi dua yaitu arus atas dan arus bawah. Arus atas adalah arus yang bergerak di permukaan laut. Sedangkan arus bawah adalah arus yang bergerak di bawah permukaan laut. Faktor pembangkit arus permukaan disebabkan oleh adanya angin yang bertiup diatasnya. Tenaga angin memberikan pengaruh terhadap arus permukaan (atas) sekitar 2% dari kecepatan angin itu sendiri. Kecepatan arus ini akan berkurang sesuai dengan makin bertambahnya kedalaman perairan sampai pada akhirnya angin tidak berpengaruh pada kedalaman 200 meter (Bernawis 2000).

Arus terutama berfungsi dalam transportasi energi panas dan substansi seperti gas maupun mineral yang terdapat dalam air. Arus juga mempengaruhi penyebaran organisme (Michael 1994 dalam Barus 2001). Adanya arus pada suatu ekosistem akuatik membawa plankton (khusus fitoplankton) yang menumpuk pada suatu tempat tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya blooming pada lokasi tertentu jika tempat baru tersebut kaya akan nutrisi yang menunjang pertumbuhan fitoplankton dengan faktor abiotik yang mendukung bagi perkembangan kehidupan plankton (Basmi 1992). Pola aliran arus juga berperan

menentukan karakteristik penyebaran materi seperti nutrien, plankton dan biota perairan lainnya (Odum 1993).

2.2.2.3 Penetrasi Cahaya

Penetrasi cahaya merupakan besaran untuk mengetahui sampai kedalaman berapa cahaya matahari dapat menembus lapisan suatu ekosistem perairan. Nilai ini sangat penting dalam kaitannya dengan laju fotosintesis. Besar nilai penetrasi cahaya ini dapat diidentifikasikan dengan kedalaman air yang memungkinkan masih berlangsungnya proses fotosintesis. Nilai penetrasi cahaya sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari, kekeruhan air serta kepadatan plankton di suatu perairan (Barus 2001 dalam Suin 2002).

2.2.2.4 Oksigen Terlarut (DO)

Konsentrasi oksigen terlarut merupakan banyaknya oksigen terlarut dalam suatu perairan. Oksigen terlarut dalam air berasal dari hasil fotosintesis oleh fitoplankton atau tumbuhan air dan difusi udara (APHA 1995 dalam Nuriadi 2002). Kelarutan oksigen di dalam air sangat dipengaruhi terutama oleh faktor suhu. Kelarutan maksimum oksigen di dalam air terdapat pada suhu 0°C, yaitu sebesar 14-16 mg L-1. Konsentrasi menurun sejalan dengan meningkatkanya suhu air.

Peningkatan suhu menyebabkan konsentrasi oksigen menurun dan sebaliknya suhu yang semakin rendah meningkatkan konsentrasi oksigen terlarut (Barus, 2001). Nilai oksigen terlarut di suatu perairan mengalami fluktuasi harian maupun musiman. Fluktuasi ini selain dipengaruhi oleh perubahan suhu juga dipengaruhi oleh aktivitas fotosintesis dari tumbuhan yang menghasilkan oksigen (Schworbel 1987 dalam Barus 2001). Sachlan (1982), mengatakan bahwa nilai DO yang berkisar di antara 5,45 - 7,00 mg L-1 cukup baik bagi proses kehidupan biota perairan. Menurut (Barus 2001), menegaskan bahwa nilai oksigen terlarut di perairan sebaiknya berkisar antara 6,3 mg L-1, makin rendah nilai DO maka makin tinggi tingkat pencemaran suatu ekosistem perairan tersebut. Menurut Basmi (1990), perairan yang konsentrasi oksigennya kurang dari 3 mg L-1 akan mengganggu kehidupan organisme perairan, jika konsentrasi oksigen antara 5-7

mg L-1 berarti kurang produktif, sedangkan bila lebih besar dari 7 mg L-1 termasuk perairan produktif.

2.2.2.5 pH

Oganisme akuatik dapat hidup dalam suatu perairan yang mempunyai nilai pH netral dengan kisaran toleransi antara asam lemah sampai basa lemah. pH yang ideal bagi kehidupan organisme akuatik pada umumnya berkisar antara 7-8,5 (Sachlan 1982). Kondisi perairan yang bersifat asam maupun basa akan membahayakan kelangsungan hidup oraganisme karena akan menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme dan respirasi. Disamping itu pH yang sangat rendah akan menyebabkan mobilitas berbagai senyawa logam berat yang bersifat toksik semakin tinggi yang tentunya akan mengancam kelangsungan hidup organisma akuatik. Sementara pH yang tinggi akan menyebabkan keseimbangan antara ammonium dan ammoniak dalam air akan terganggu, dimana kenaikan pH di atas netral akan meningkat konsentrasi ammoniak yang juga bersifat sangat toksik bagi organisme (Barus 2001). Perkembangan alga Cyanophceae akan sangat jarang dalam perairan apabila pH di bawah 5 (Shubert 1984).

2.2.2.6 Nutrien

Menurut Corner dan Davies (1971), Nutrien adalah bahan-bahan penting yang dibutuhkan tumbuhan, termasuk fitoplankton untuk tumbuh dan berkembang. Secara umum telah diketahui bahwa pertumbuhan fitoplankton di perairan umum sangat dipengaruhi Nitrat dan Phosfat. Dibandingkan dengan karbon, hidrogen dan oksigen, Phosfat dan Nitrat sangat sedikit ketersediaannya sehingga kedua unsur ini sering dianggap sebagai faktor pembatas bagi pertumbuhan fitoplankton.

Phosfat adalah unsur hara yang sering menjadi pembatas pertumbuhan fitoplankton di perairan tawar sedangkan Nitrat sering menjadi pembatas pertumbuhan fitoplankton di perairan pesisir dan lautan. Nitrat-N (NO3- -N), Amoniak (NH4+)-N dan orthoPhosfat (PO43+-P) adalah bentuk-bentuk nutrien yang siap dipergunakan oleh fitoplankton untuk melakukan fotosintesis (MCCarthy 1980). Secara umum, konsentrasi Nitrat−N dan Phosfat-P di

permukaan perairan laut berkisar antara 0−30 μg atN L-1 dan 0−3 μg atP L-1 (Parsons et.al 1984).

Corner dan Davies (1971), mengungkapkan bahwa nitrit dan nitrat-N di lapisan fotik (0-100 m) perairan tropis berkisar antara 0-1,8 μg atN L-1, dan Phosfat-P antara 0,02-0,16 μg atP L-1. Fitoplankton dapat menghasilkan energi dan molekul yang kompleks jika tersedia bahan nutrisi yang paling penting seperti nitrat dan Phosfat (Nybakken 1992).

Nutrien sangat dibutuhkan oleh fitoplankton dalam perkembangannya dalam jumlah besar maupun dalam jumlah yang relatif kecil. Setiap unsur hara mempunyai fungsi khusus pada pertumbuhan dan kepadatan tanpa mengesampingkan pengaruh kondisi lingkungan. Unsur N, P dan S penting untuk pembentukan protein dan K berfungsi dalam metabolisme karbohidrat. Fe dan Na berperan dalam pembentukan klorofil, sedangkan Si dan Ca merupakan bahan untuk pembentukan dinding sel atau cangkang (Nybakken 1992).

Ketersediaan silikat (SiO2) sering kali berdampak terhadap kelimpahan dan produktivitas fitoplankton dan menjadi faktor pembatas bagi populasi fitoplankton lainnya. Jika ketersediaan silikat (SiO2) dalam perairan berada dalam konsentrasi yang cukup maka pertumbuhan fitoplankton, khususnya diatom akan meningkat dan mendominasi perairan. Tetapi sebaliknya jika konsentrasinya rendah maka kepadatan populasi diatom akan rendah bila dibandingkan dengan kelompok fitoplankton lainnya seperti dinoflagellata (kennish 1990). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Levinto (1982) bahwa berkurangnya konsentrasi silikat di dalam perairan dapat membatasi pertumbuhan populasi fitoplankton dan secara langsung akan terjadi suksesi spesies fitoplankton ke arah spesies yang kekurangan silikat (SiO2). Dengan demikian silikat merupakan faktor pembatas bagi pertumbuhan fitoplankton kelompok diatom di dalam suatu perairan.

2.3 Perilaku Minyak di Laut

Menurut Hutagalung (1990), minyak adalah campuran senyawa hidrokarbon yang multikomponen yang sebagian besar terdiri dari hidrokarbon di

golongkan parafin, naptena, aromatic, serta impuritis. Minyak yang masuk ke laut akan terdistribusi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Mengapung di permukaan air 2. Tersuspensi di dalam kolom air 3. Mengendap di dasar perairan

Kelompok yang mengapung akan menguap atau mengurai karena reaksi fotooksidasi. Kecepatan proses penguapan dan fotooksidasi ini sangat dipengaruhi oleh suhu, kecepatan angin, sinar matahari, ketebalan lapisan dan komposisi minyak.

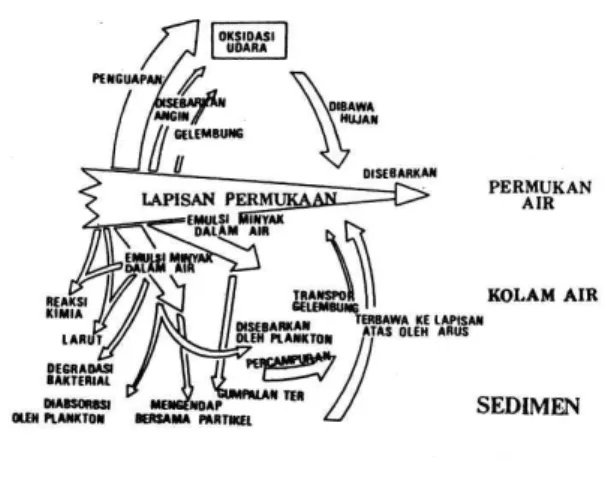

Minyak yang masuk kedalam lingkungan laut akan mengalami berbagai proses, baik secara fisik maupun kimiawi. Proses-proses tersebut antara lain membentuk lapisan (slick formation), menyebar (dissolution), menguap (evaporation), emulsifikasi (emulsification), minyak dalam air (Oil in water emulsions), fotooksidasi (photooxidation), biodegradasi mikroba (microbial

biodegradation), sedimentasi (sedimentation), dicerna oleh plankton (plankton ingestion), dan bentuk gumpalan ter (tur lump formation) (Gambar 3). Semua

proses tersebut secara korelatif disebut dengan weathering of oil. Penyebaran, penguapan, dispersi, emulsifikasi dan pelarutan adalah proses-proses yang penting selama tahap awal tumpahan. Sementara Oksidasi, Sedimentasi dan Biodegradasi adalah proses weathering jangka panjang yang akan membantu proses penguraian minyak (Mukhtasor 2007).

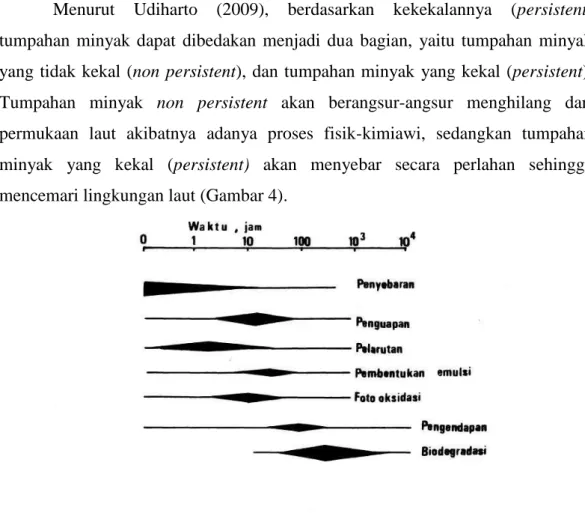

Menurut Udiharto (2009), berdasarkan kekekalannya (persistent) tumpahan minyak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tumpahan minyak yang tidak kekal (non persistent), dan tumpahan minyak yang kekal (persistent). Tumpahan minyak non persistent akan berangsur-angsur menghilang dari permukaan laut akibatnya adanya proses fisik-kimiawi, sedangkan tumpahan minyak yang kekal (persistent) akan menyebar secara perlahan sehingga mencemari lingkungan laut (Gambar 4).

Gambar 4. Proses Penguapan dan Penguraian Minyak dalam Lingkungan Laut (Lee 1980)

Menurut Udiharto dan Sudaryono (1999) menyatakan bahwa pencemaran lingkungan oleh minyak mentah (minyak bumi) dapat berasal dari berbagai kegiatan atau kejadian, yaitu :

Rembesan minyak di sumber

Tumpahan minyak bumi selama kegiatan pengeboran, produksi dan transportasi minyak lepas pantai maupun darat

Tumpahan minyak akibat kebocoran atau pecahnya tanker maupun berasal dari limbah pencucian dan pembilasan tanker di laut

Tercecer dan terbuangnya minyak di pelabuhan selama bongkar muat minyak

Limbah kapal, Industri dan Domestik yang terbuang ke lingkungan Minyak bekas pantai dan Minyak apkir

Menurut Fahrudin (2004), minyak yang tergenang diatas permukaan laut akan menghalangi sinar matahari masuk. Lapisan minyak juga akan menghalangi pertukaran gas dari atmosfer dan mengurangi kelarutan oksigen yang akhirnya sampai pada tingkat tidak cukup untuk mendukung bentuk kehidupan laut yang aerob.

Menurut Howart (1989), dampak tumpahan minyak terhadap fitoplankton dapat mematikan atau mengurangi fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton (kelimpahan berkurang), selain itu terganggunya pertukaran ion antara sel dan lingkungan sehingga penyerapan nutrisi juga terganggu, akan tetapi pada konsentrasi rendah minyak dapat merangsang pertumbuhan fitoplankton. Sistem plankton alami akan ditandai oleh fluktuasi alami yang sangat besar (menurut ruang dan waktu) sehingga dampak minyak menjadi sulit diidentifikasi.