VARIASI PERIODE KAWIN PERTAMA POSTPARTUS SAPI

FRIESIAN-HOLSTEIN DI STASIUN BIBIT BPTU

BATURRADEN DAN PETERNAKAN RAKYAT BINAAN DI

KABUPATEN BANYUMAS, JAWA TENGAH

(Variation on the Interval from Calving to First Service in Holstein-Friesian

Cows in the Breeding Station of BPTU Baturraden and A Number of Small

Holders in Banyumas District, Central Java)

A. ANGGRAENI1 dan K. DIWYANTO21

Balai Penelitian Ternak, Bogor 2

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor

ABSTRACT

The interval from calving to first service (CFS) as one of important aspects of reproduction has to be considered to achieve the target of cows capable to calve regularly. This research used data of CFS of Holstein-Friesian (HF) maintained under two conditions, intensive management in the Breeding Station of BPTU Baturraden (BS) for 458 rcds and semi-intensive management of a number of developing small holders (SDH) in Banyumas District, Central Java for 417 rcds. Data of CFS in both locations were analyzed descriptively and classified into six classes, namely 24-40, 41-60, 61-90, 91-120, 121-180 and 181-215 d. Distribution of CFS of HF cows in both locations showed a typical skewed pattern with a long tail on the right side. The values for mean, median, standard deviation, and a range between minimum and maximum in BS were 86, 80, 39, 25-190 d respectively; while those in SDH were 102, 95, 43, 25-215 d respectively. The number of CFS classified accordance to those six classifications were in BS succesively 42, 95, 144, 98, 73 and 6 rcds or 9, 21, 31, 21, 16 and 1 %; whereas in SDH succesively 11, 62, 127, 100, 92 and 25 rcds or 3, 15, 30, 24, 22 and 6 %. Mean test analysis on transformatting CFS into a closer normal distribution showed that HF in BS were significantly (P<0,01) had average CFS period shorter than that of HF in SDH. A sufficient number of cows had CFS period less than the recomendation (60d) , (BS=30%, SDH=18%), with majority of CFS were within the range of 61-120d (BS=52%, SDH=54%), while the remaining was cows having long CFS within the range of 121-215d (BS=17%, SDH=28%). Some possible factors causing cows having a large variation on CFS periods (short, moderate and long) were being focus of discussion in this paper, such as differences in body condition score, nutrition, physiology status, reproduction, disease invation,

management and stress on tropical heat.

Keywords: Holstein-Friesian, interval from calving to first service, skewed pattern, body condition score, physiology and tropical climate

ABSTRAK

Periode kawin pertama postpartus atau the interval from calving to first service (CFS) merupakan salah satu aspek dari sifat reproduksi yang perlu diperhatikan agar setiap sapi betina diharapkan melahirkan secara teratur setiap tahun. Penelitian ini menggunakan data CFS sapi Friesian-Holstein (FH) pada dua kondisi pemeliharaan, sistem intensif di stasiun bibit BPTU Baturraden (SB) sebanyak 458 catatan dan sistem semi-intensif di peternakan rakyat binaan di Kabupaten Banyumas (PR), Jateng sebanyak 417 catatan. Data CFS dari kedua lokasi dianalisis secara diskriptif dan diklasifikasikan menjadi enam klas berurutan 24-40, 41-60, 61-90, 91-120, 121-180 dan 181-215 hari. Distribusi sebaran CFS sapi FH di kedua lokasi menunjukkan pola tipikal skewed pattern menjulur di sisi kanan dengan nilai rataan, median, simpangan baku, kisaran minimum

dan maksimum di SB adalah 86, 80, 39, 25-190 hari; sedangkan di PR adalah 102, 95, 43, 25-215 hari. Jumlah catatan CFS sesuai dengan ke-6 klasifikasi berurutan di SB 42, 95, 144, 98, 73 dan 6 catatan atau 9, 21, 31, 21, 16 dan 1 %; sedangkan di PR 11, 62, 127, 100, 92 dan 25 catatan atau 3, 15, 30, 24, 22 dan 6 %. Uji statistik nilai rataan dari hasil transformasi CFS mendekati sebaran normal menunjukkan sapi FH di SB sangat nyata (P<0,01) menjalani CFS lebih singkat dibandingkan sapi FH di PR. Cukup banyak sapi

menjalani CFS sebelum batas yang direkomendasikan (60 hari), (SB = 30 %, PR = 18 %), dengan periode CFS terbanyak dalam periode 61-120 hari (SB = 52 %, PR = 54 %), selebihnya adalah induk yang menjalani CFS panjang berkisar antara 121-215 hari (SB = 17 %, PR = 28 %). Berbagai kemungkinan penyebab sapi-sapi induk menjalani periode CFS yang bervariasi (pendek, moderat dan panjang) menjadi bahan ulasan, seperti perbedaan kondisi tubuh (body condition score), ketersediaan nutrisi, status physiology organ

reproduksi, invasi penyakit, manajemen pemeliharaan dan cekaman panas tropis.

Kata kunci: Friesian-Holstein, kawin pertama postpartus, body condition score, physiologi reproduksi,

manajemen dan iklim tropis

PENDAHULUAN

Agar usaha peternakan sapi perah dapat dioperasikan secara menguntungkan, sangat diharapkan setiap induk produktif yang dipelihara memiliki tingkat kesuburan yang baik, yang mampu menghasilkan anak secara teratur hampir setiap tahun. Apabila sapi induk bisa melahirkan secara teratur hampir setiap tahun, maka produksi susu yang dihasilkan akan semakin banyak, karena produksi harian yang diperoleh masih cukup tinggi sampai akhir laktasi dan ternak lebih sering berproduksi selama masa hidup produktif. Banyak keuntungan diperoleh apabila sapi betina memiliki kemampuan reproduksi yang baik. Sebaliknya disfungsi atau ganguan reproduksi akan mengakibatkan berbagai kerugian usaha peternakan sapi perah seperti menurunnya jumlah produksi susu yang dihasilkan selama hidup produktif sapi betina, meningkatkan biaya perkawinan (inseminasi), meningkatkan laju pengafkiran ternak dan memperlambat pencapaian kemajuan genetik dari sifat-sifat bernilai ekonomi tinggi PLAIZIERet al. (1997).

Interval kelahiran banyak dipertimbangkan sebagai parameter praktis yang berguna untuk mengetahui status reproduksi setiap induk dan efisiensi reproduksi suatu peternakan sapi perah. Dengan menjaga interval antara satu kelahiran dengan kelahiran secara teratur sehingga memungkinkan proses kelahiran anak berlangsung hampir setiap setiap tahun, diharapkan akan dicapai efisiensi reproduksi ternak secara optimal. Penghitungan tradisional tingkat efisiensi reproduksi dari setiap ekor induk dapat dilakukan dengan cukup mudah dan tidak membutuhkan biaya besar dengan cara menghitung berbagai periode dari indeks reproduksi sebagai komponen esensil penentu dari interval antar kelahiran, yang meliputi terutama periode kawin pertama postpartus, kawin pertama sampai konsepsi terjadi, lama

kosong dan interval beranak. Hasil evaluasi berbagai perolehan indeks reproduksi tersebut dapat menjadi indikator untuk mengidentifikasi berbagai faktor pembatas dan hambatan terkait dengan gangguan dan kegagalan reproduksi, selanjutnya memungkinkan dilakukan berbagai perbaikan performa reproduksi induk

(STEVENSON, 2001).

Untuk memperoleh usaha peternakan sapi perah yang menguntungkan, dengan demikian diperlukan berbagai langkah dalam upaya mengoptimalkan tingkat kesuburan setiap ekor sapi dara dan induk. Diketahui fertilitas merupakan suatu proses biologis yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai aspek meliputi genetik dan fisiologis ternak, manajemen pemeliharaan, penanganan reproduksi, pemberian pakan, sanitasi dan pengobatan serta lingkungan (iklim) pemeliharaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variasi periode kawin pertama postpartus sapi FH yang dipelihara pada dua kondisi pemeliharaan, secara intensif di satu stasiun bibit dan sejumlah peternak rakyat binaan di Kabupaten Banyumas. Akan dibahas pula berbagai faktor yang diperkirakan menjadi penyebab perbedaan interval periode kawin postpartus yang dijalani sapi FH di kedua lokasi ditinjau dari aspek kondisi tubuh ternak, fisiologi reproduksi, manajemen pemeliharaan dan reproduksi serta pengaruh iklim tropis.

MATERI DAN METODE

Lokasi penelitian

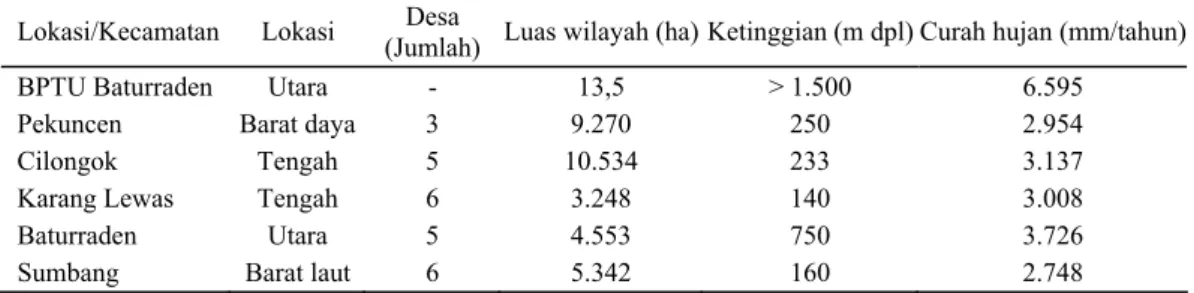

Penelitian dilakukan pada dua kondisi pemeliharaan, yaitu pertama pada satu stasiun bibit sapi perah pemerintah di Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Baturraden yang memelihara sapi FH dalam jumlah besar dengan manajemen pemeliharaan intensif dan kedua pada sejumlah peternak rakyat binaan di

Kabupaten Banyumas, Jateng. BPTU Baturraden berlokasi pada dataran tinggi di kaki gunung Slamet dengan ketinggian 1500 m dpl, sedangkan peternak rakyat binaan dikembangkan pada 5 kecamatan yang sebagian besar berada di daerah dataran rendah dengan ketinggian < 250 m dpl. Hanya peternak di kecamatan Baturraden berlokasi dekat dengan stasiun bibit yang berada di dataran tinggi >750 m dpl. Kabupaten Banyumas memiliki tipe iklim lembab-basah tropis dengan temperatur rataan 26,30C, dengan kisaran 24,4-30,90C. Curah hujan tahunan bervariasi antara kecamatan dengan kecamatan lainnya yang sangat dipengaruhi

oleh ketinggian lokasi. Pada Kecamatan Baturraden, curah hujan tahunan selama 10 tahun pengamatan adalah 6.595 mm/tahun dengan kisaran 4.946-8.711 mm/tahun. Untuk lokasi peternakan rakyat secara umum memiliki curah hujan 3.115 mm/tahun dengan kisaran 1.935-4.878 mm/tahun. Sesuai dengan ketinggian lokasi, Baturraden merupakan kecamatan dengan curah hujan tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Kondisi fisik setiap lokasi pemeliharaan sapi perah baik di sekitar stasiun bibit maupun peternakan rakyat di lima kecamatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kondisi fisik lokasi penelitian di stasiun bibit dan peternakan rakyat di Kabupaten Banyumas Lokasi/Kecamatan Lokasi Desa (Jumlah) Luas wilayah (ha) Ketinggian (m dpl) Curah hujan (mm/tahun) BPTU Baturraden Utara - 13,5 > 1.500 6.595

Pekuncen Barat daya 3 9.270 250 2.954

Cilongok Tengah 5 10.534 233 3.137

Karang Lewas Tengah 6 3.248 140 3.008

Baturraden Utara 5 4.553 750 3.726

Sumbang Barat laut 6 5.342 160 2.748

Pemeliharaan di stasiun bibit

BPTU Baturraden adalah stasiun bibit sapi perah FH yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Tenis (UPT) Ditjen Peternakan yang berdiri tahun 1982. Secara teknis BPTU Baturraden memiliki dua fungsi utama. Fungsi pertama sebagai penghasil hijauan pakan ternak baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan sebagian peternak binaan yang ada di sekitarnya. Fungsi kedua sebagai penghasil bibit sapi perah FH betina untuk dikembangbiakkan di balai sendiri juga sebagian didistribusikan kepada berbagai pihak pengguna di wilayah Indonesia. Pemeliharaan sapi perah dilakukan secara intensif dalam skala besar. Ternak dikandangkan berdasarkan status fisiologis meliputi kandang anak, dara, induk awal laktasi, induk akhir laktasi dan bunting tua (kering). Sapi laktasi juga dipelihara lebih dikelompokkan berdasarkan kesamaan kapasitas produksi susu yang dihasilkan.

Pakan hijauan yang diberikan berupa rumput unggul seperti rumput gajah dan king

grass serta leguminosa unggul dengan patokan

jumlah pemberian hijauan segar sekitar 10% dari bobot badan ternak. Anak dan dara diberikan pakan konsentrat dengan jumlah semakin meningkat disesuaikan dengan penambahan umur dan peningkatan bobot badan. Jumlah pemberian konsentrat pada anak sekitar 0,25-2 kg/ek/hari, sedangkan pada dara sekitar 2,25-5 kg/ek/hari. Pemberian pakan konsentrat pada sapi laktasi menerapkan patokan dasar dengan rasio pemberian konsentrat terhadap produksi susu adalah 1:2. Artinya untuk setiap dua liter susu yang dihasilkan, maka induk diberikan pakan konsentrat sebanyak satu kilogram.

Pemeliharaan di peternakan rakyat

Peternakan sapi perah rakyat binaan mulai dikembangkan di Kabupaten Banyumas sejak tahun 1986 sebagai implementasi dari Pilot Proyek Pengembangan Sapi Perah menggunakan dana bantuan Masyarakat Uni Eropa. Pengembangan awal dilakukan di tiga kecamatan meliputi Kecamatan Sumbang, Pekuncen dan Karang Lewas; selanjutnya

berkembang lebih luas pada dua kecamatan lain yaitu Kecamatan Baturraden dan Cilongok. Penyebaran ternak dilakukan dalam bentuk pinjaman bergulir berupa dua ekor sapi dara bunting pada peternak dengan tenggang waktu pengembalian empat dara dalam lima tahun. Dibawah binaan BPTU Baturraden peternak memelihara sapi perah FH baik secara individu atau berkelompok. Satu kelompok bergabung sekitar 10-12 KK peternak yang ditujukan untuk memudahkan pembinaan terutama bagi peternak sapi perah yang masih baru disamping melancarkan distribusi berbagai input produksi dan penampungan susu segar. Pada tahun 2001 terdata ada sekitar 426 KK peternak sapi perah rakyat dengan jumlah pemilikan sapi FH di lima kecamatan pengembangan mencapai sekitar 13.019 ST.

Meskipun pemberian pakan disarankan mengikuti seperti yang dilakukan stasiun bibit, kenyataannya pemberian konsentrat ataupun hijauan cukup bervariasi antara satu peternak dengan peternak lainnya. Hijauan rumput yang diberikan bersumber dari berbagai jenis hijauan meliputi rumput unggul seperti rumput gajah yang ditanam di lahan terbatas, limbah tanaman pangan dan rumput alam. Pada musim kemarau peternak menghadapi kesulitan pengadaan hijauan yang biasanya diatasi dengan mencari sumber hijauan rumput liar di sekitar lahan kosong atau pinggiran kebun tanaman pangan. Pakan konsentrat diperoleh dengan membeli dari stasiun bibit atau koperasi susu. Sapi perah terutama yang sedang berproduksi diberikan juga pakan tambahan dari berbagai hasil ikutan industri pertanian seperti ampas tahu, ampas tebu dan tapioka sebagai cara mengatasi kekurangan pakan konsentrat yang sering dirasakan peternak harus dibeli dengan harga mahal.

Manajemen reproduksi

Pada stasiun bibit sapi perah BPTU Baturraden, pemeriksaan kesehatan reproduksi sapi betina dilakukan melalui palpasi rektal setelah 45 hari postpartum yang diulangi secara teratur setiap bulan. Deteksi birahi diamati secara visual terutama berdasarkan tanda-tanda birahi sekunder yang juga dilengkapi dengan informasi catatan reproduksi yang sudah terdata baik. Induk dengan kondisi organ dan

saluran reproduksi normal, biasanya akan inseminasi setelah 60 hari kelahiran pada saat sapi betina menunjukkan kondisi birahi. Deteksi kebuntingan dilakukan melalui palpasi rektal dikombinasikan dengan pengamatan visual berdasarkan kembali tidaknya estrus. Pencegahan dan pengobatan gangguan reproduksi dilakukan secara teratur setiap bulan oleh tenaga medis yang trampil.

Pada kondisi peternakan rakyat, berbagai kegiatan reproduksi sudah lebih mengikuti pedoman yang diberikan oleh stasiun bibit BPTU Baturraden. Palpasi rektal dilakukan untuk mengatasi kasus induk yang mengalami gangguan organ reproduksi. Dalam kondisi reproduksi induk normal, maka pengamatan birahi dan uji kebuntingan hanya dilakukan secara visual. Catatan reproduksi juga merupakan informasi yang berharga dalam mengetahui status reproduksi dan perkiraan saat ternak datang birahi.

Analisis data

Pemeriksaan variasi periode kawin pertama postpartus dikumpulkan dari data reproduksi sapi FH dara dan induk di kedua lokasi yang dikumpulkan oleh stasiun bibit BPTU Baturraden, berdasarkan data reproduksi dalam kisaran pengamatan tahun 1992-2002 di stasiun bibit dan tahun 1996-2002 di peternakan rakyat binaan. Catatan reproduksi kedua lokasi dikumpulkan oleh petugas pencatat yang ditulis pada buku harian catatan reproduksi kemudian dikomputerisasi sebagai data dasar yang disimpan pada bagian program data di BPTU Baturraden. Catatan reproduksi sapi FH yang dipakai untuk analisis di stasiun bibit sebanyak 458 catatan, sedangkan di peternakan rakyat sebanyak 417 catatan. Data periode kawin pertama postparus atau the

interval from calving to first service (CFS)

dari kedua lokasi dianalisis secara diskriptif dan diklasifikasikan menjadi enam klas berurutan 24-40, 41-60, 61-90, 91-120, 121-180 dan 181-215 hari. Data kawin pertama postpartus sapi di FH stasiun bibit dan peternakan rakyat ditransformasi mendekati sebaran normal, selanjutnya dilakukan uji t-test untuk mengetahui perbedaan nilai rataan antar kedua lokasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi periode kawin pertama postpartus

Deskripsi rataan, simpangan baku (SB), median, nilai minimum dan maksimum dari

data periode kawin pertama postpartus sapi FH yang ada di stasiun bibit BPTU Baturraden, peternakan rakyat binaan di Kabupaten Banyumas dan gabungan kedua lokasi (semua lokasi) disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Deskripsi periode kawin pertama postpartus sapi Friesian-Holstein berdasarkan lokasi

Rataan Median SB Minimum Maksimum

Lokasi Sampel catatan

Hari

Stasiun bibit 458 86 80 39 25 190

Peternakan rakyat 417 102 95 43 25 215

Semua lokasi 878 94 86 41 25 215

Catatan: SB adalah simpangan baku

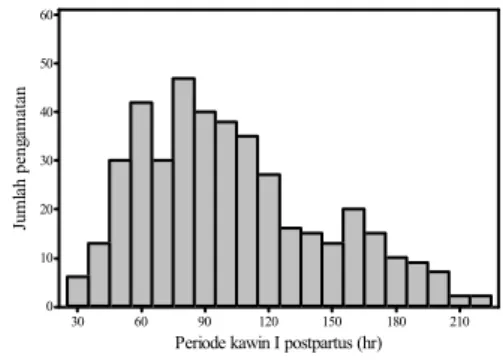

Pola sebaran skewed pattern, yang

merupakan bentuk tipikal distribusi data reproduksi ternak, ditemukan juga pada data reproduksi sapi FH baik dalam pemeliharaan stasiun bibit maupun peternakan rakyat binaan di Kabupaten Banyumas. Bentuk tipikal data periode kawin pertama postpartus sapi FH di kedua lokasi pengamatan memiliki sebaran data menjulur ke arah sisi kanan. Ini diindikasikan secara jelas oleh lebih besarnya

nilai rataan bila dibandingkan terhadap nilai median dari data periode kawin pertama postpartus sapi FH di stasiun bibit (86 vs 80 hari) dan peternakan rakyat (102 vs 95 hari). Hasil secara umum menggambarkan tampilan reproduksi sapi FH di stasiun bibit lebih baik bila dibandingkan peternak rakyat. Gambar 1a dan 1b memperjelas pola tipikal skewed

pattern dari sebaran periode kawin pertama

postpartus sapi FH di kedua lokasi.

Periode kawin I postpartus (hr)

Ju m lah p en gam at an 210 180 150 120 90 60 30 60 50 40 30 20 10 0

Periode kawin I postpartus (hr)

Ju ml ah p eng amatan 210 180 150 120 90 60 30 60 50 40 30 20 10 0

Gambar 1a. Frekuensi periode kawin pertama postpartus sapi FH di stasiun bibit

Gambar 1b. Frekuensi periode kawin pertama postpartus sapi FH di peternakan rakyat

Bila dibandingkan interval kawin pertama postpartus sapi FH penelitian terhadap sapi perah Bos taurus lainnya baik di negara

asalnya iklim sedang ataupun daerah tropis, terlihat interval kawin pertama postpartus sapi FH di stasiun bibit (86 hari) lebih panjang dari kisaran 70-86 hari dari sapi FH dan sapi Bos

taurus yang dipelihara di salah satu bagian

USA (MOOREet al., 1990; dan SIMERL et al.,

1992), Belanda (OUWELTJES et al., 1996) dan

Swedia (AVEL dan ORNSO, 2001). Interval kawin pertama postpartus ini lebih lama bila dibandingkan dengan kisaran 76-80 hari untuk sapi FH yang dipelihara pada wilayah tropis India (DHAHIWAL et al., 1996), tetapi cukup

sebanding dengan kisaran 63-92 hari dari sapi Friesian di Italy (BAGNATO dan OLENACU et al., 1994). Rataan periode kawin pertama

postpartus sapi FH di peternakan rakyat (102 hari) lebih singkat bila dibandingkan dengan kisaran 106-115 hari dari sapi Bos taurus dan

silangannya yang dipelihara di daerah tropis Philipina (ALEJANDRINO et al., 1999).

Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa periode kawin pertama postpartus sapi FH yang dipelihara pada kondisi manajemen intensif di stasiun

bibit BPTU Baturraden cukup sesuai dengan dengan sapi FH di beberapa wilayah iklim sedang dan sejumlah wilayah tropis, tetapi periode kawin pertama postpartus sapi FH di peternakan rakyat cukup sesuai dengan sapi

Bos taurus yang dipelihara di peternakan

rakyat di sejumlah wilayah tropis.

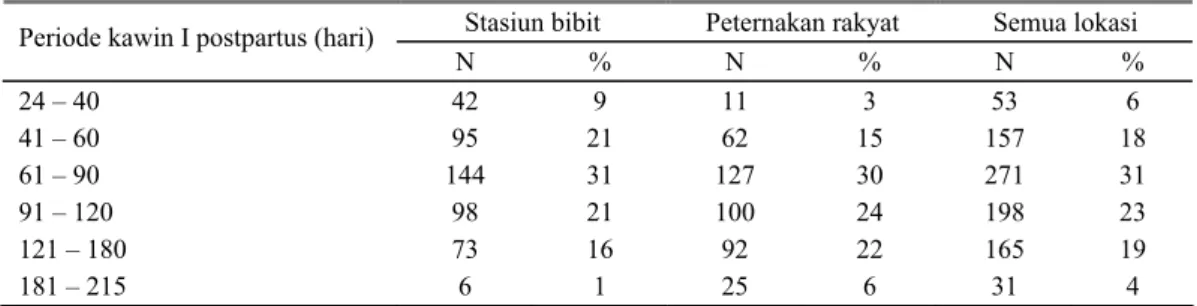

Tabel 3. Sebaran periode kawin pertama postpartus sapi Friesian-Holstein berdasarkan lokasi

Stasiun bibit Peternakan rakyat Semua lokasi Periode kawin I postpartus (hari)

N % N % N % 24 – 40 42 9 11 3 53 6 41 – 60 95 21 62 15 157 18 61 – 90 144 31 127 30 271 31 91 – 120 98 21 100 24 198 23 121 – 180 73 16 92 22 165 19 181 – 215 6 1 25 6 31 4

Keterangan: N adalah jumlah catatan

Tabel 3 menunjukkan sekitar 30% dari sapi FH induk di stasiun bibit dan 18% dari di peternakan rakyat sudah diinseminasi pertama sebelum melewati 60 hari postnatal, dengan sekitar 9% dan 3% sudah diinseminasi pada kisaran 24-40 hari. Perkawinan paling banyak terjadi dalam kisaran 61-120 hari setelah partus baik di stasiun bibit (52%) maupun di peternakan rakyat (54%). Selanjutnya, sapi yang diinseminasi pada periode waktu terpanjang dengan kisaran 121-190 hari di stasiun bibit dan 121-215 hari di peternakan rakyat adalah 17% dan 28%.

Tuntunan praktis untuk menginseminasi sapi setelah kelahiran baik di stasiun bibit ataupun peternakan rakyat adalah dengan memberi kesempatan setiap individu ternak menjalani periode the Elective waiting periode

(EWP) selama 60 hari. Dengan memberi kesempatan EWP 60 hari ini, diharapkan sapi sudah pada kondisi yang siap untuk menerima perkawinan pertama setelah menjalani proses kelahiran. Periode EWP ini sesuai dengan rekomendasi untuk sapi perah Bos taurus di

daerah asalnya sekitar 40-70 hari. Meskipun demikian, EWP sebelum perah sebelum dilakukan IB pertama banyak ditentukan dari hasil keputusan peternak (manajer) usaha sapi perah (STEVENSON, 2001). Dengan memberi

kesempatan EWP 60 hari, diperkirakan organ reproduksi sudah mencapai masa pemulihan memadai dari proses kebuntingan dan

kelahiran sebelumnya. Ini memberi periode yang cukup bagi saluran reproduksi menyelesaikan proses involusi, ovari kembali menghasilkan folikuler dengan perkembangan yang baik disertai dengan ovulasi, anterior pituitary mensekresikan FSH dan LH dengan konsentrasi mencukupi untuk mendukung proses metabolis selanjutnya (PRYCE et al.,

2004). Ketika kelahiran terjadi tanpa disertai dengan komplikasi pada organ reproduksi, biasanya sapi betina akan memiliki kondisi yang baik untuk menerima kebuntingan kembali setelah diekspresikan tanda-tanda estrus secara jelas bersamaan dengan berlangsungnya ovulasi.

Periode kawin pertama postpartus singkat

Seperti dijelaskan sebelumnya, cukup banyak sapi betina di stasiun bibit (30%) dan sedikit lebih rendah di peternakan rakyat (18%) diinseminasi sebelum menjalani EWP 60 hari. Dalam jumlah kecil (9%) untuk stasiun bibit dan (3%) untuk peternakan rakyat diketahui sapi betina diinseminasi sebelum 40 hari postpartus. Beberapa alasan dapat diajukan untuk menjelaskan cukup banyak dilakukan perkawinan awal. Diketahui bahwa sapi betina membutuhkan energi yang banyak selama awal laktasi disebabkan sapi tersebut memiliki keterbatasan untuk meningkatkan konsumsi

nutrisi, bersamaan dengan proses produksi susu yang meningkat cepat, sehingga terjadi kenaikan mobilisasi cadangan lemak dalam tubuh. Selama periode ini, sapi laktasi umumnya berada pada kondisi keseimbangan energi yang negatif (negative energy balance)

karena ternak tidak bisa mengkonsumsi energi dalam jumlah mencukupi dari ransum untuk mengkompenssi tingginya kebutuhan enrgi sehubungan dengan tingginya produksi susu selama periode awal laktasi (GEARHARTet al.,

1990; DOMECQ et al., 1997; dan COLLARD et al., 2000). Selama periode puncak prouksi di

awal laktasi ketika permintaan metabolis sangat tinggi, maka sebagian besar nutrisi diperlukan untuk sintesis laktose, protein dan trigliserida yang sulit terpenuhi dari konsumsi energi (BELL, 1995).

Untuk memenuhi kebutuhan produksi, maka simpanan energi dalam tubuh dimobilisasi selama periode awal laktasi yang mencapai titik puncak pada minggu 1-2 postnatal. Status nutrisi dari sapi laktasi dapat dievaluasi melalui pemeriksaan skor kondisi tubuh (SKT) yang dapat dipakai sebagai indikasi dari simpanan energi tubuh untuk kebuthan metabolisme dasar, pertumbuhan, laktasi, reproduksi, kesehatan dan aktivitas tubuh. Pola perubahan dari SKT, yang mencerminkan banyaknya mobilisasi jaringan lemak dan keseimbangan energi sapi laktasi, bervariasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Menurut ZUREKet al. (1997)

sapi dengan konsumsi bahan kering lebih

banyak, meskipun mengalami keseimbangan energi negatif, akan lebih sedikit kehilangan bobot tubuh dan memperoleh keseimbangan energi lebih awal. Demikian pula akan menjalani proses pemulihan lebih awal, sehingga lebih cepat memulai kembali aktivitas ovari dan ovulasi, disamping memproduksi susu lebih tinggi bila dibandingkan sapi dengan

intake energi lebih rendah.

Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, dapat terjadi bahwa kelompok sapi dalam kisaran periode kawin pertama postpartus 24-60 hari merupakan sapi yang relatif sedikit kehilangan energi, sehingga mempunyai kesempatan lebih awal untuk pulih dan berada dalam keseimbangan energi. Dampak positifnya terhadap organ reproduksi antara lain ovarium bisa segera memulai kembali aktivitas untuk menghasilkan folikel matang diikuti dengan ovulasi disertai ekspresi tanda estrus secara jelas. Pada peternakan rakyat, kelompok sapi dengan kisaran interval kawin pertama postpartus 24-60 hari kemungkinan dipelihara dengan kondisi manajemen yang baik oleh peternak dengan pengalaman yang memadai. Banyak peternak binaan di sekitar lokasi stasiun bibit di kecamatan Baturraden sudah melakukan pemeliharaan dan pemberian pakan dengan baik, disamping itu, kondisi lingkungan sekitar juga cukup mendukung karena merupakan daerah penghasil tanaman pangan utama dan terletak di dataran tinggi di Kabupaten Banyumas.

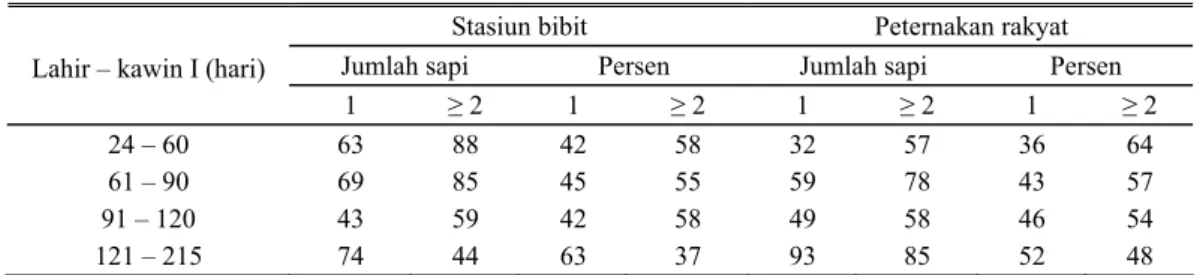

Tabel 4. Proporsi dari sapi Friesian-Holstein yang memerlukan satu atau lebih inseminasi per konsepsi berdasarkan klasifikasi periode kawin pertama postparus

Stasiun bibit Peternakan rakyat Jumlah sapi Persen Jumlah sapi Persen Lahir – kawin I (hari)

1 ≥ 2 1 ≥ 2 1 ≥ 2 1 ≥ 2

24 – 60 63 88 42 58 32 57 36 64

61 – 90 69 85 45 55 59 78 43 57

91 – 120 43 59 42 58 49 58 46 54

121 – 215 74 44 63 37 93 85 52 48

Tabel 4 menunjukkan kecenderungan diperlukan jumlah pelayanan inseminasi lebih tinggi pada sapi yang menjalani periode kawin pertama postpartus singkat (24-40 hari) dibandingkan yang lebih panjang (41-60 hari). Pada kedua lokasi, untuk menjadi bunting maka sapi kelompok pertama membutuhkan

inseminasi lebih tinggi (S/C = 2 di stasiun bibit; S/C= 2,5 di peternakan rakyat) dibadingkan kelompok ke dua (S/C=1,8 di stasiun bibit; S/C= 2,1 di peternakan rakyat). Hal ini memberi indikasi bahwa dengan memberi kesempatan sapi untuk menjalani

EWP 60 hari kemudian baru dilakukan inseminasi akan meningkatkan angka konsepsi.

Dapat dijelaskan disini bahwa meskipun sapi dengan interval kawin pertama postpartus 24-40 hari kemungkinan memiliki kondisi tubuh relatif baik saat melahirkan dan selama awal laktasi sehingga mempercepat aktivitas ovari, namun organ reproduksi secara keseluruhan belum siap untuk memulai konsepsi kembali. Hal ini sesuai dengan hasil kerja YOSHIDA dan NAKAO (2005) dalam

kegiatan mereka mengembangkan strategi efektif memulai kembali inseminasi sapi betina. Hasil pengamatan menunjukkan adanya indikasi penurunan performa reproduksi bila induk diinseminasi secara awal. Ovulasi awal berhubungan dengan konsepsi yang rendah dan masa kosong yang panjang (SMITH dan

WALLACE, 1998). Sebaliknya fertilitas

cenderung meningkat pada sapi betina yang diovulasi pada gelombang ketiga dari folikel dominan dibandingkan terhadap gelombang kedua (THOMPSON et al., 1996).

Studi lebih awal oleh THATCHER dan

WILCOX (1973) menguraikan gelombang

ganda perkembangan folikel (sampai gelombang ke empat) selama 60 hari pertama laktasi dikaitkan dengan resumsi awal dari siklus ovari dan produksi progesteron pada tingkat yang menguntungkan fertilitas sehingga meningkatkan angka konsepsi. Berdasarkan penjelasan ini, dapat diperkirakan interval kawin pertama postpartus singkat karena perkembangan folikel hanya sampai gelombang satu dan dua belum mencapai gelombang selanjutnya, sehingga menghasil-kan konsepsi yang rendah. Keputusan untuk segera menginseminasi induk segera setelah kelahiran di kedua lokasi kemungkinan karena adanya kekhawatiran peternak (inseminator) akan kehilangan tanda birahi pada siklus berikutnya pada saat mana sapi masih pada kondisi produksi tinggi, sehingga ternak masih pada kondisi kehilangan energi tubuh yang besar.

Periode kawin pertama postparus menengah

Periode kawin pertama postpartus terbanyak terjadi dalam kisaran antara 61-120 hari, yaitu untuk stasiun bibit dan peternakan

rakyat masing-masing 52% dan 54%. Hal ini menunjukkan bahwa kisaran periode kawin pertama postpartus 61-120 hari kemungkinan merupakan periode yang sesuai bagi sapi FH induk memulihkan kondisi tubuh dan fungsi organ reproduksi baik di stasiun bibit maupun peternakan rakyat. Setelah menjalani kondisi mobilisasi cadangan energi tubuh yang besar untuk memproduksi susu yang tinggi selama awal laktasi, sapi induk mencapai kese-imbangan energi kembali. Hal ini sesuai dengan GAILOet al. (1996) yang menjelaskan

simpanan energi dimobilisasi selama awal laktasi sampai sekitar 100 hari pertama produksi susu, selanjutnya tubuh kembali menyimpan cadangan energi.

Demikian pula selama periode tersebut kemungkinan saluran reproduksi secara sempurna berinvolusi dan folikel berkembang kembali dalam ovari diikuti bersamaan dengan berlangsungnya siklus ovari secara normal. Untuk sapi yang menjalani periode kawin pertama postpartus selama 61 - 120 hari, diperkirakan sapi betina berada pada kondisi terbaik untuk mendapatkan pelayanan inseminasi pertama postpartus setelah mereka menunjukkan gejala estrus. Ini memberi makna sedikit kesalahan dalam deteksi estrus sebagai penuntun dilakukan waktu tepat inseminasi, sehingga beralasan diperoleh angka konsepsi yang tinggi. Meskipun demikian, angka perkawinan diperoleh cukup tinggi pada kelompok sapi ini baik di stasiun bibit maupun peternakan rakyat (S/C = 1,9 di stasiun bibit dan S/C = 2,0 di peternakan rakyat) (Tabel 4). Hal ini mengindikasikan banyak pula faktor lain menpengaruhi daya fertilitas sapi induk.

Periode kawin pertama postpartus panjang

Sebagaimana tertera pada Tabel 2, jumlah sapi induk yang menjalani interval kawin pertama postpartus yang panjang yakni 121-190 hari di stasiun bibit dan 121-215 hari di peternakan rakyat diperoleh dengan jumlah cukup tinggi, masing-masing 17% dan 28%. Hal ini menjadi dugaan bahwa sapi dengan periode kawin pertama postpartus terpanjang menghadapi lebih banyak masalah reproduksi. Berbagai faktor yang kurang menguntungkan menyebabkan inferioritas tersebut. Skor kondisi tubuh yang rendah sudah diketahui

mempunyai hubungan negatif dengan berbagai gangguan reproduksi seperti panjangnya periode anestrus postpartus (GARDNER et al.,

1988), panjangnya ovulasi pertama (BUTLERet al., 2003), menurunnya angka submisi (Buckel

et al., 2003) dan menurunnya angka konsepsi

(BUKLEY et al., 2003). BEAM dan BUTLER

(1999) mencatat bahwa atresi dari folikel dominan berhubungan dengan terlambatnya pencapaian keseimbangan energi tubuh, menurunkan frekuensi LH dan rendahnya konsentrasi IGF-1 dan estradiol. Sejumlah studi lainnya mencatat penurunan performa reproduksi dapat terjadi karena dua kondisi ekstrim yaitu skor kondisi tubuh yang berlebih dan skor kondisi tubuh yang tidak memadai saat melahirkan. GAINES (1989) menguraikan

sapi perah dengan SKT saat melahirkan yang berlebih (≥ 4.0 skor) atau tidak memadai (< 2.0 skor) berpengaruh signifikan pada penurunan angka fertilitas, sedangkan LOEFFLER et al.

(1999) menguraikan sapi induk dengan SKT saat inseminasi rendah (< 3.0) dan lebih tinggi (> 3) menurunkan peluang menjadi bunting bila dibandingkan sapi dengan SKT yang sesuai (nilai SKT = 3).

Salah satu penyebab periode kawin postpartus yang panjang pada sapi FH pengamatan, oleh karenanya kemungkinan selama kelahiran dan awal laktasi sapi-sapi tersebut memiliki SKT tidak sesuai dan cenderung berkondisi tubuh kurus. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai proses biologis kompleks dimana sapi menurunkan daya konsumsi selama proses awal laktasi yang sebetulnya tubuh sedang membutuhkan nutrisi dalam jumlah tinggi untuk menghasilkan produksi susu. Kondisi tersebut menyebabkan kehilangan bobot badan yang serius yang berakibat lebih lanjut ternak berada dalam kondisi kekurangan energi serta membutuhkan waktu lama untuk pemulihan kondisi tubuh. Salah satu pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan adalah berakibat pada memanjang-nya periode kawin pertama postpartus. Seperti sudah diuraikan sebelumnya, SKT yang tidak sesuai berikut perubahan yang menyertainya merupakan hal yang penting untuk diperbaiki. Dengan demikian dibutuhkan perhatian yang baik pada manajemen pemberian pakan, khususnya selama periode kering dan awal laktasi agar sapi induk dalam kelompok ini menjalani periode kawin pertama postpartus

lebih pendek. Seperti diketahui, sekali kelahiran terjadi, maka mobilisasi energi akan diperlukan ternak bagi kebutuhan pokok, pertumbuhan (untuk induk muda), sekresi susu dan restimulasi siklus estrus untuk memulai kembali kebuntingan baru.

Skor kondisi tubuh yang buruk juga akan menyebabkan berbagai gangguan metabolisme, seperti meningkatnya peluang kasus retained

placenta, endometritis, ketosis dan displaced

abomasum (LOTTHAMMER, 1991). Gangguan

metabolis banyak dilaporkan sebagai faktor penyebab meningkatnya kegagalan reproduksi yang selanjutnya memberi pengaruh pada panjangnya periode kawin pertama postpartus dan menurunnya angka konsepsi (STEVENSON,

2001). Suatu kajian pada sapi perah Bos taurus

silangan di Ethiopia mencatat kasus tertahannya membran fetus (retained foetal

membranes) dan infeksi uterus merupakan dua

faktor nyata penyebab gangguan reproduksi yang mengakibatkan panjangnya periode kawin pertama postpartus dan periode kawin pertama menjadi bunting, sehingga induk menjalani masa kosong yang panjang apabila dibandingkan dengan induk dengan kondisi reproduksi normal (SHIFERAWet al., 2005).

Pada kondisi peternakan rakyat, berbagai kegiatan manajemen pemeliharaan terutama datang dari peternak selaku pengambil keputusan. Kurangnya kemampuan dan keahlian dalam beternak sapi perah tentunya akan menjadi salah satu faktor pembatas lain yang bisa menurunkan performa reproduksi induk (SHIFERWA et al., 2005). Sanitasi di

dalam dan sekitar kandang yang kurang baik dan bantuan proses kelahiran yang kurang hiegenis juga merupakan kondisi buruk lainnya yang dapat memacu infeksi organ dan saluran reproduksi induk, sehingga menyebabkan panjangnya periode melahirkan sampai kawin pertama postpartus dan periode kawin pertama postpartus sampai konsepsi, disamping menurunkan angka konsepsi hasil kawin pertama postpartus (ERBet al., 1985).

Sebagian besar peternak sapi perah di Kabupaten Banyumas belum memperhatikan sanitasi pemeliharaan dan aspek hiegenis dalam proses kelahiran ternak dengan baik. Limbah sisa pakan dan kotoran ternak seringkali dibuang di sekitar lokasi pemeliharaan. Peternak belum biasa melakukan daur ulang pemanfaatan kotoran

dan limbah pakan untuk pembuhatan kompos. Kondisi akan menjadi semakin buruk selama musim hujan, dimana kotoran dan urin akan terbawa air hujan ke sekitar lokasi kandang. Peternak juga masih mempunyai kemampuan yang kurang dalam membantu proses kelahiran ternak. Kedua hal ini juga bisa menjadi faktor pemicu lain dalam menurunkan rendahnya daya fertilitas induk sapi pada pemeliharaan di peternakan rakyat.

KESIMPULAN

Periode kawin pertama postpartus sapi FH baik dibawah sisitem manajemen intensif stasiun bibit dan semi-intesif di peternakan rakyat memiliki variasi yang luas. Sebagian besar sapi FH betina di kedua lokasi menjalani periode kawin pertama postpartus cukup baik (60-120 hari) yang masih mendekati kisaran yang direkomendasikan untuk sapi perah Bos

taurus yang dipelihara di daerah asalnya iklim

sedang (60-90 hari). Periode kawin pertama sapi FH pada pemeliharaan intensif stasiun bibit lebih singkat dibandingkan di peternakan rakyat yang mengindikasikan secara umum penampilan reproduksi ternak lebih baik di stasiun bibit. Perbedaan kondisi tubuh, fisiologis ternak, pemberian pakan, manajemen reproduksi, pelayanan kesehatan (sanitasi) dan iklim tropis diperkirakan sebagai faktor yang berpengaruh signifikan pada perbedaan variasi periode kawin pertama postpartus dan performa reproduksi sapi FH betina di kedua lokasi.

DAFTAR PUSTAKA

ALEJANDRINO, A.L. C.O. ASAAD, B. MALABAYABAS, A.C. DE VERA, M.S. HERRERA, C.C. DEOCARIS, L.M. IGNACIO and L.P. PALO. Constraints on dairy cattle productivity at the smallholder level in the Philippines. Preven. Vet. Med. 38: 167–178.

AVEL, S. and ÖRNSRO. 2001. Experience on recording fertility in Sweden. In Recording and Evaluation of Fertility Traits in UK Dairy Cattle. Proceedings of a workshop held in Edinburgh, 19th and 20th Nov. 2001.

BAGNATO, A. and OLTENACU, P.A. 1994. Phenotypic evaluation of fertility traits and their association with milk production of

Italian Friesian cattle. J. Dairy Sci. 77: 874–

882.

BEAM, S.W. and W.R. BUTLER. 1999. Energy balance effects on follicular development and first ovulation in post-partum cows. J. Reprod. and Fertil. 54 (Suppl.): 411–424.

BELL, A.W. 1995. Regulation of organic nutrient metabolism during transition from late pregnancy to early lactation. J. Anim. Sci. 73: 2804–2819.

BUCKLEY, F., K. O’SULLIVAN, J.F. MEE, R.D. EVANS and P. DILLON. 2003. Relationships among milk yiled, body condition, cow weight, and reproduction in spring-calved Holstein-Friesian. J. Dairy Sci. 86: 2308–2319. BUTLER, W.R. 2003. Energy balance relationships

with follicular development, ovulation and fertility in postpartum dairy cows. Liv. Reprod. Sci. 83: 211–218.

COLLARD, B.L., P.J. BOETTCHER, J.C.M. DEKKERS, D. PETITCLERC and L.R. SCHAEFFER. 2000. Relationship between energy balance and health traits of dairy cattle in early lactation. J. Dairy Sci. 83: 2683–2690

Dhaliwal, G.S., R.D. Murray, and H. Dobson. 1996. Effects of milk yield, and calving to first service interval, in determining herd fertility in dairy cows. Anim. Rep. Sci. 41 (2): 10– 117.

DOMECQ, J.J., A.L. SKIDMORE, J.W. LLOID and J.B. KANEENE. 1997. Relationship between body condition score and milk yield in a large dairy herd of high yielding Holstein cows. J. Dairy Sci. 80:101–112.

ERB, H.N., R.D. SMITH, P.A. OLTENACU, C.L. GUARD, R.B. HILLMAN, P.A. POWERS, M.C. SMITH and M.E. WHITE. 1985. Path model of reproductive disorders and performance, milk fever, mastitis, milk yield, and culling in Holstein cows. J. Dairy Sci. 68: 3337–3349.

Gaines, J. 1989. The relationship between nutrition and fertility in dairy herds. Food Anim. Pract. Vet. Med. 10: 997–102.

GALLO, L., P. CARNIER, M. CASSANDRO, R. MANTOVANI, L. BAILONI and G. BITTANTE. 1996. Change in body condition score of Holstein cows as affected by parity and mature equivalent milk yield. J. Dairy Sci.

79:1009–1015.

Gardner, R.W., L.W. Smith and R.L. Park. 1988. Feeding and management of dairy heifers for optimal lifetime productivity. J. Dairy Sci. 71:

GEARHART, M.A., C.R. CURTIS, H.N. ERB, R.D. SMITH, C.J. SNIFFEN, L.E. CHASE, and M.D. COOPER. 1990. Relationship of changes in condition score to cow health in Holsteins. J. Dairy Sci. 73: 3132–3140.

LOEFFLER, S.H. M.J. DE VRIES and Y.H. SCHUKKEN. 1999. The effects of time of disease occurence, milk yield, and body condition on fertility of dairy cows. J. Dairy Sci. 82: 2589– 2604.

LOTTHAMMER, K.H. 1991. Influence of nutrition on reproductive performance of the milking/ gestating cow in the tropics. Proceedings of the FAO Expert consultation: Feeding dairy cows in the tropics. Held in Bangkok, Thailand. FAO of the United Nations. Rome. MOORE, R.K., B.W. KENNEDY, L.R. SCHAEFFER and

J.E. MOXLEY. 1990. Relationships between reproduction traits, age and body weight at calving, and days dry in first lactation Ayrshires and Holsteins. J. Dairy Sci. 73: 835

– 842.

OUWELTJES, W., E.A.A. SMOLDERS, P. VAN ELDIK, L. ELVING and Y.H. SCHUKKEN. 1996. Herd fertility parameters in relation to milk production in dairy cattle. Livestock Production Science 46 : 221–227.

PLAIZIER, J.CB., J. KING, J.M.C. DEKKERS and K. LISSEMORE. 1997. Estimation of economic values of indices for reproductive performance in dairy herds using computer simulation. J. Dairy Sci. 80: 2775–2783.

Pryce, J.E., M.D. Royal, P.C. Garnsworthy and I.L. Mao. 2004. Fertility in the high-producing dairy cow. Liv. Prod. Sci. 86 : 125–135. SHIFERAW, Y., B-A. TENHAGEN, M. BEKANA and T.

KASSA. 2005. Reproductive disorders of crossbred dairy cows in the Central Highlands of Ethiophia and their effect on reproductive performance. Trop. Anim. Health and Prod. 37: 427–441.

SIMERL, N.A., C.J. WILCOX, W.W. THATCHER and F.G. MARTIN. 1992. Prepartum and peripartum reproductive performance of dairy heifers freshening at young ages. J. Dairy Sci. 74: 1724–1729.

SMITH, M.C.A. and J.M. WALLACE. 1998. Influence of early post partum ovulation on the re-establishment of pregnancy in multiparous and primiparous dairy cattle. Reprod. Fertil. Dev. 10: 207–216.

STEVENSON, J.S. 2001. Reproductive management of dairy cows in high milk-producing herds. J. Dairy Sci. 84 (E. Suppl.): E128–E143.

THACHER, W.W. and C.J. WILCOX. 1973. Postpartum estrus as an indicator of reproductive status of the dairy cow. J. Dairy Sci. 56: 608–610.

THOMPSON, J.A., D.D. MAGEE, M.A. WILKS and D.L. FOURDRAINE. 1996. Management of summer infertility in Texas Holstein dairy cattle. Theriogenology 46: 547–558.

ZUREK, E., O.R. FOXCROFT and J.J. KENNELLY. 1995. Metabolic status and interval to first ovulation in postpartum dairy cows. J. Dairy Sci. 78: 1909–1920.