1

FITOREMIDIASI LAHAN TERKONTAMINASI LOGAM BERAT

DENGAN TANAMAN KELOR

Oleh:

Tati Budi Kusmiyarti

PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS UDAYANA 2016

2

FITOREMIDIASI LAHAN TERKONTAMINASI LOGAM BERAT

DENGAN TANAMAN KELOR

Tati Budi Kusmiyarti

Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Udayana

tatihartanto@ymail.com

ABSTRACK

Land contaminated with heavy metal Fitoremidiation using tanaman kelor. The present study intended to identify the effectivity of the tanaman kelor on a polluted area,which was held on July until October in the year of 2009 at Canggu

Landfill,Badung regency.

This study more specifically, aimed at identifyng 7 parts of the contour of the land.The effectivty can be showed is on the treatment of soil, water, and plants. The range of metal being obeserved is Cu,Pb, and Cd.

This study revealed that the distribution of heavy metal (Cu,Pb and Cd) of land is very high. This was because of the process of the long pressure from the home waste through the metabolik waste and water pipe croation.(connel and miller,1995). The distribution of the tanaman kelor is very high. It can be concluded that tanaman kelor can be reserved heavy metal which is disributed in soil and water.

Keywords: fitoremidiatin, heavy metals, tanaman kelor

I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang

Proses penimbunan sampah di daerah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah dengan sistem open dumping maupun sanitary landfill, pada umumnya menghasilkan pencemar berupa air lindi. Air lindi didefinisikan sebagai suatu larutan (misalnya, air hujan) yang terpapar dideposit sampah, kemudian sebagian masuk kedalam tanah (dan bercampur dengan air tanah) dan sebagiannya lagi mengalir di permukaan tanah. Air lindi ini membawa materi tersuspensi dan terlarut yang

3 merupakan produk dari degradasi sampah (Health Research Board,2003). Komposisi air lindi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis sampah terdeposit, jumlah curah hujan di daerah TPA dan kondisi spesifik tempat (Jagloo, 2002). Parsons (2002) menambahkan, bahwa air lindi pada umumnya mengandung senyawa-senyawa organik (hidrokarbon, asam humat, fulfat, tanat dan galat) dan anorganik (natrium, kalium, kalsium,magnesium, klor, sulfat, fosfat, fenol, nitrogen dan senyawa logam berat) yang tinggi. Selanjutnya, Langmore (1998) melengkapi bahwa senyawa logam berat yang sering ditemukan dalam air lindi yaitu arsen, besi, kadmium, kromium, merkuri, nikel, seng, tembaga, dan timbel. Satu di antara sekian banyak pengertian logam berat adalah logam yang mempunyai massa jenis lebih dari 5 g/cm3. Menurut Raskin et al. (1994), logam berat dideskripsikan sebagai logam yang mempunyai ciri khas (konduktivitas, kerapatan, stabilitas sebagai kation, dan spesifikasi ligan) tersendiri, dan nomor atom diatas 20. Palar (1994) melengkapi, bahwa selain massa jenis dan nomor atom, logam berat dan senyawanya juga mempunyai karakteristik respon biokimia yang spesifik pada organisme. Logam berat masih termasuk golongan logam dengan kriteria-kriteria yang sama dengan logam-logam yang lain. Perbedaannya terletak pada pengaruh yang dihasilkan bila senyawa logam berat ini masuk ke dalam tubuh organisme. Senyawa logam berat biasanya menimbulkan efek-efek khusus pada organisme. Kebanyakan logam berat seperti senyawa merkuri, kadmium, timbel, dan krom menimbulkan efek racun bagi organisme. Sebagian senyawa logam berat dalam konsentrasi yang rendah (mikro nutrien) tetap dibutuhkan organisme. Menurut Palar (1994), mikro nutrien seperti besi, tembaga, dan seng, sangat berperan pada aktivitas beberapa enzim, namun jika konsentrasinya berlebihan, akan berubah fungsi menjadi zat racun bagi tubuh. Pada sistem air sungai, adsorpsi senyawa logam pada

4 permukaan partikel tersuspensi dan sedimen menunjukkan terjadinya proses geokimia yang memindahkan logam dari air kesedimen. Beberapa penelitian terkini menyebutkan, bahwa senyawa organik dapat berperan sebagai pengontrol perpindahan kontaminan anorganik dan organik. Kontaminan terserap ke partikel di kolom air melalui adsorpsi fisiko-kimiawi dan uptake biologi. Akibat gravitasi, gabungan kontaminan-partikel turun ke dasar sungai untuk membentuk lapisan sedimen (Paulson, 1997).

Berdasarkan pengetahuan tentang resiko polusi lingkungan oleh ion logam berat berbagai upaya untuk merestorasi lahan yang tercemar logam berat terus meningkat, seperti perbaikan sistem pengolahan limbah logam-logam berat. Lasat (2000) merangkum beberapa teknik yang telah diujicobakan dan diaplikasikan dalam remediasi tanah terkontaminasi logam berat, yaitu vitrifikasi, landfilling, kimia, elektrokinetik dan biologi (bioremediation).

Tanaman Kelor (moringa oleifera) merupakan salah satu jenis tanaman yang digunakan didalam proses bioremediation, hal ini didasarkan pada besarnya daya serap yang dapat dilakukan oleh tanaman tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu pengkajian tentang besarnya daya serap tanaman kelor terhadap lahan yang terkontaminasi logam berat. Penelitian ini dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Canggu di daerah Canggu Kabupaten Badung.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan

1. Menguji efektifitas tanaman kelor (moringa oleifera) dalam menyerap logam berat pada daerah tercemar

5 2. Mengetahui tingkat pencemaran dan pengaruh yang ditimbulkan pada

lingkungan setempat

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Karakteristik Tanaman Kelor (moringa oleifera)

Tanaman kelor (moringa oleifera) memiliki ketinggian pohon antara 7-12 m, batang kayunya lunak dan getas (mudah patang), cabangnya jarang tetapi mempunyai akar yang kuat. Pohon kelor berbunga dan berganti daun sepanjang tahun, tumbuh dengan cepat dan tahan terhadap musim kering (kemarau). Pohon kelor dapat menyesuaikan diri terhadap berbagai jenis tanah, namun areal tanah berpasir atau tanah lempung menjadi tempat terbaik bagi pertumbuhannya. Kelor dapat berkembang biak dengan baik pada aerah yang mempunyai ketinggian antara 1-1.000 m diatas permukaan laut.

Di beberapa darah ditanah air, kelor memiliki berbagai nama sebagai berikut : kerol (pulau Buru), marangghi (Madura), moltong (Flores), kelo (Gorontalo), keloro (Bugis), kawano (Sumba), ongge (Bima). Sementara di dalam bahasa Indonesia populer termasu dlam bahasa Jawa, Bali, Sunda dan Lampung penduduk setempat lebih mengenalnya dengan sebutan kelor. Ada empat bagian tubuh kelor yang dapat dimnfaatkan :

1. Daun kelor

Daunnya berbentuk bulat telur (oval) dengan ukuran kecil-kecil, bersusun majemuk dalam satu tangkai, berdaun tidak terlalu lebat. Dau elor berguguran apabila

kekurangan air (biasanya terjadi pada musim kemarau panjang) dan tumbuh kembali ketika kebutuhan air akan tercukupi.

6 2. Bunga kelor

Bunganya berwarna putih kekuning-kuningan dan tudung pelepah bunganya berwarna hijau. Bunga kelor akan keluar (mekar) sepanjang tahun dengan bau khas yang semerbak.

3. Buah kelor

Buah kelor berbentuk segitiga memanjang sekitar 30-50 cm, yang biasanya disebut Klentang (Jawa). Sementara getahnya yang telah berubah warna menjadi coklat disebut Blendok (Jawa).

4 Biji kelor

Didalam buah kelor terdapat banyak biji yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan perkembangbiakannya. Disamping menggunakan biji,

pengembangbiakannya juga dapat dilakukan dengan menggunakan stek batang. Banyak manfaat yang bisa dilakukan pada tanaman kelor, salah satunya adalah biji yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengendap / koagulator untuk menjernihkan air secara cepat, murah dan aman.

2.2. Logam Berat

Secara umum diketahui bahwa logam berat merupakan unsur yang sangat berbahaya dipermukaan bumi, sehingga kontaminasi logam berat dilingkungan merupakan masalah besar dunia saat ini. Persoalan specifik logam berat dilingkungan terutama akumulasinya sampai pada rantai makanan dan keberadaannya dialam, serta meningkatnya sejumlah logam berat yang menyebabkan keracunan terhadap tanah, udara dan air meningkat. Proses industri dan urbaniasi memegang peranan penting terhadap peningkatan kontaminan tersebut.

7 Sejak kasus kecelakaan merkuri di Minamata Jepang tahun 1953 yang secara intensive dilaporkan, issue pencemaran logam berat meningkat sejalan dengan pengembangan berbagai penelitian yang mulai diarahkan pada berbagai aplikasi teknologi untuk menangani polusi lingkungan yang disebabkan oleh logam berat. Kecemasan yang berlebihan akibat hadirnya logam berat dilingkungan karena tingkat keracunannya yang sangat tinggi dalam seluruh aspek kehidupan mahluk hidup (Suhendrayatna, 2001). Beberapa ion logam berat, seperti arsenik, timbal, cadmium dan merkuri pada kenyataannya berbahaya bagi kesehatan manusia dan kelangsungan kehidupan dilingkungan . Walaupun pada konsentrasi yang sedemikian rendah efek ion logam berat dapat berpengaruh langsung hingga terakumulasi pada rantai makanan. Seperti halnya sumber-sumber polusi lingkungan lainnya, logam berat tersebut dapat ditranfer dalam jangkauan yang sangat jauh di lingkungan, selanjutnya berpotensi megganggu kehidupan biota lingkungan atau akhirnya berpengaruh terhadap kesehatan manusia walaupun dalam jangka waktu yang lama dan jauh dari sumber polusi utama. Suatu organisme akan kronis apabila produk yang dikonsumsinya mengandung logam berat.

2.3. Sumber Pencemaran Logam Berat

Logam berat disuatu lahan secara umum bisa berasal dari proses alam atau akibat kegiatan manusia. Proses alam seperti perubahan siklus alamiah mengakibatkan batuan-batuan dan gunung merapi memberikan kontribusi yang sangat besar ke lingkungan (Suhendrayatna, 2001). Namun apabila proses alam itu tidak mengalami perubahan siklus, jarang yang sampai terjadi pada titik toksik (USDA NRCS, 2000), sedangkan kegiatan-kegiatan manusia yang dapat menyebabkan masuknya logam berat ke lingkungan seperti pertambangan (minyak, emas, batubara), pembangkit tenaga

8 listrik, peleburan logam, pabrik pupuk, kegiatan industri lainnya. Kontaminasi ini akan terus meningkat sejaan dengan meningkatnya usaha eksploitasi berbagai sumber alam dimana logam berat terkandung didalamnya.

2.4. Restorasi Lahan Tercemar Logam Berat

Restorasi ekosistem diartikan sebagai The prosess of manipulating an ecosystem (soil, vegetation and wildlife) to achieve compositional, structural and functional pattern similar to the predisturbed condition (Suhendrayatna, 2001). Salah satu tehnik yang digunakan dalam restorasi adalah bioremediasi.

Bioremediasi pada lahan terkontaminasi logam berat didefinisikan sebagai proses membersihkan (cleanup) lahan dari bahan-bahan pencemar (pollutant) secara biologi atau dengan menggunakan organisme hidup, baik mikroorganisme (mikrofauna atau mikroflora) maupu makroorganisme (tumbuhan). Konsep penggunaan tumbuhan untuk membersihkan lingkungan dari bahan-bahan pencemar (phitoremediation) bukan suatu yang baru. Lasat (2000) mencatat bahwa sekitar 300 tahun yang lalu, tumbuhan telah digunakan pada limbah cairan. Pada akhir abad ke 19, pertama kali Thlaspi caerulacens dan Viola calaminaria didokumentasikan sebagai jenis tumbuhan yang dapat mengakumulasi logam berat dalam jumlah yang besar didaun.

2.5. Mekanisme Bioremediasi

Secara alami dimana kondisi tanpa kendali, proses bioremediasi ion logam berat umumnya terdiri dari dua mekanisme yang melibatkan proses pengambilan aktif (active uptake) dan penyerapan pasif (passive aktive). Pada sat ion logam berat tersebar pada permukaan sel, ion akan mengikat pada bagian permukaan sel berdasarkan kemampuan daya affinitas kimia yang dimilikinya. Mekanisme kedua penyerapan tersebut diuraikan oleh Suhendrayatna (2001) sebagai berikut

9 Passive uptake dikenal dengan istilah proses biosorrpsi. Proses ini terjadi ketika ion logam berat mengikat dinding sel dengan dua cara yang berbeda, pertama pertukaran ion dimana ion monovalen dan divalen seperti na, Mg, dan Ca pada dinding sel digatikan oleh ion logam berat, dan kedua adalah formasi kompleks antara ion-ion logam berat dengan fungtional groups seperti carbonil, amino, thiol, hydroxy, phospate dan hydroxy-carboxyl yang berada pada dinding sel. Proses biosorpsi ini bersifat bolak-balik dan cepat. Proses bolak-balik ikatan ion logam dipermukaan sel ini dapat terjadi pada sel mati dan sel hidup dari suatu biomassa. Proses biosorpsi dapat lebih efektif dengan kehadiran pH tertentu dan kehadiran ion-ion lainnya dimedia dimana logam berat dapat terendapkan sebagai garam yang tidak terlarut.

Active uptake dapat terjadi pada berbagai tipe sel hidup. Mekanisme ini secara simultan terjadi sejalan dengan konsumsi ion logam untuk pertumbuhan mikroorganisme atau /dan akumulasi intraselular ion logam tersebut. Logam berat dapat juga diendapkan pada proses metabolisme dan ekresi pada tingkat kedua. Proses ini tergantung dari energi yang terkandung dan sensitifitasnya terhadapp parameter-parameter yang berbeda seperti pH, suhu, kekuatan ikatan ionik, cahaya dll. Disamping itu proses ini dapat dihambat oleh suhu yang rendah, tidak tersedianya sumber energi dan penghambat metabolisme sel. Disisi lain biosorpsi logam berat dengan sel hidup ini terbatas dikarenakan oleh akumulasi ion yang menyebabkan racun terhadap mikroorganisme. Hal ini biasanya dapat menghalangi pertumbuhan mikroorganisme disaat keracunan terhadap ion logam tercapai.

10

III. METODOLOGI

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Oktober 2009 di Tempat Pembuangan Akhir Canggu tepatnya didaerah Canggu Kabupaten Badung. Secara administratif TPA Canggu terletak disebalah barat daripada Kabupaten Badung dan berbatasan dengan Kabupaten Tabanan. Sampai saat ini TPA Canggu sudah tidak dioperasikan untuk penimbunan sampah dan itu sudah berlangsung selama 5 tahun, dan luas daerah penelitian adalah 30 are.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan dan alat pendukung yang dipersiapkan adalah stek tanaman kelor, ring sample, abneylevel, meteran, pisau lapangan dan bor tanah. Analisis di Laboratorium menggunakan alat antara lain : labu ukur 50 ml, pipet 10 ml, dan 5 ml, gelas ukur, labu erlenmeyer, buret dan neraca.

3.3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survei (survei lapangan). Berdasarkan kegiatan penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap persiapan, pengamatan lapangan, analisis laboratorium.

3.3.1. Tahap persiapan

Pada tahap persiapan ini dilakukan dengan penentuan titik, untuk pengambilan sampel tanah dan penanaman tanaman kelor. Titik dipilih berdasarkan kontur tanah agar dapat mengetahui sirkulasi air pada lahan tersebut. Untuk mendapatkan data yang akurat dipilih sebanyak 7 titik pada lahan yang homogen.

11 3.3.2. Tahap Pengamatan Lapangan

Pada masing-masing titik dilakukan pengamatan lapangan seperti kedalaman tanah, kemiringan lereng, batuan dipermukaan, vegetasi disekelilingnya. Kedalaman tanah diamati dengan bor, kemiringan lereng diamati dengan abneylevel, dan pada masing –masing titik diambil sampel tanah dan air. Pengambilan sampel tanah dengan kriteria 0-20 cm, 20-40 cm dan 40-60 cm lalu tanah tersebut dikompositkan. Pada masing-masing titik tersebut ditanami tanaman kelor, diprediksi selama 3 bulan proses pertumbuhannya.

3.3.3. Tahap Analisis di Laboratorium

Analisis tanah dilakukan di laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Universitas Udayana untuk mengetahui kandungan logam berat yang terdapat pada tanah, tanaman dan air dengan menggunakan metode AAS (atomic Arbsorbsion System) . Parameter yang dianalisis adalah Timbal (Pb), Cadmium (Cd), dan Tembaga (CU). Sampel tanah yang telah diambil dari lapangan kemudian dikeringudarakan selama 7 hari, kemudian dihancurkan dan diayak dengan ayakan 0,5 mm. Selanjutnya dianalisis sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Untuk tanaman dan air pengambilan sampelnya pada saat umur tanaman sudah 3 bulan, bagian tanaman yang diamati untuk penentuan logam beratnya adalah batang dan daun.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Kandungan logam berat pada tanah

Berdasarkan hasil analisis atas sejumlah sampel tanah pada tujuh titik yang berbeda didapatkan hasil yang hampir homogen. Hasil analisis untuk masing-masing titik pengambilan sampel disajikan pada Tabel 1.

12 Tabel 1. Kandungan logam berat pada tanah di Tempat Pembuangan Akhir Canggu

No Parameter Satuan Hasil Pengukuran T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 1 Pb ppm 40,032 42,622 42,472 43,091 41,434 40,776 39,344 2 Cd ppm 19,421 22,415 21,657 21,445 20,732 20,122 19,109 3 Cu ppm 38,271 40,433 41,889 41,023 39,287 38,434 38,276

Dari hasil pengukuran kadar logam berat yang dilakukan pada tujuh titik diketahui bahwa kandungan logam berat cukup besar dan sangat memprihatinkan, jarak antara titik satu dengan yang lain bervariasi disesuaikan dengan kontur tanah pada area tersebut, namun kandungan logam berat pada semua titik cenderung sama. Hal ini akan sangat membahayakan kondisi lahan sekitarnya, mengingat lahan sekelilingnya adalah lahan produktif yaitu lahan pertanian. Kemungkinan kandungan logam berat yang cukup tinggi ini karena proses pelindihan yang cukup lama dari limbah rumah tangga melalui sampah-sampah metabolik dan korosi pipa-pipa air (Cu, Zn, Pb dan Cd) (Connel dan Miller, 1995).

Dari tabel diketahui sebaran logam berat dari Pb, Cd hingga Cu mengalami penurunan dikarenakan jarak antara T1 dan T7 dengan pusat pembuangan sampah semakin jauh. Kandungan logam berat untuk masing-masing titik cenderung stabil dikarenakan tidak mendapatkan masukan logam berat lagi dari Tempat Pembuangan Akhir.

2. Kandungan logam berat pada air.

Berdasarkan hasil analisis atas sejumlah sampel air pada tujuh titik yang berbeda didapatkan hasil yang hampir homogen. Hasil analisis untuk masing-masing titik pengambilan sampel disajikan pada tabel 2.

13 Tabel 2. Kandungan logam berat pada air Tempat Pembuangan Akhir Canggu

No Parameter Satuan Hasil Pengukuran A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 1 Pb Ppm 0,023 0,022 0,020 0,021 0,018 0,025 0,024 2 Cd Ppm 0,012 0,011 0,016 0,016 0,015 0,014 0,011 3 Cu Ppm 0,010 0,007 0,009 0,010 0,012 0,011 0,009

Dari pengukuran kadar logam berat yang dilakukan pada tujuh titik diketahui bahwa Pb, Cd dan Cu masih berada pada kriteria yang ditetapkan berdasarkan PP No.82 tahun 2001 untuk mutu air kelas III. Dibandingkan dengan Pb dan Cd kandungan Cu menunjukkan nilai yang paling kecil hal ini dimungkinkan limbah yang terabsorbsi dan yang ikut mengalir pada air permukaan bukan unsur yang didominasi tembaga namun mungkin unsur lain seperti Pb, Cd, Zn dan Ag. Sumber utama pencemaran logam berat ini dapat berasal dari limbah domestik perkotaan maupun limbah industri. Menurut Connel dan miller (1995) sejumlah logam dapat terkandung dalam limbah rumah tangga melalui sampah metabolik dan korosi pipa-pipa air ( Cu, Pb, Zn, dan Cd).

4. Pengaruh logam berat terhadap ekosistem pertanian

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 3 dengan kandungan logam berat dari unsur Pb dan Cd sangat memprihatinkan, walaupun keberadaan logam berat tersebut masih dalam batas baku mutu yang telah ditetapkan, namun keberadaannya dilingkungan pertanian dapat mempengaruhi kehidupan biota dan manusia yang berinteraksi di wilayah tersebut. Menurut Nybakken (1992) logam berat merupakan salah satu bahan kimia beracun yang dapat memasuki ekosistem pertanian. Bahan kimia ini sering kali memasuki rantai makanan dan berpengaruh pada hewan-hewan, serta dari waktu kewaktu dapat pindah dari sumbernya. Faktor-faktor lainnya yang cenderung

14 membantu meningkatkan pengaruh unsur kimia terhadap sistem kehidupan adalah magnifikasi biologis. Pada situasi ini konsentrasi bahan kimia di tubuh jasad hidup meningkat dengan adanya perubahan tingkat trofik. Dari kenyataan bahwa unsur-unsur kimia tersebut tidak mengalami metabolisme di tubuh mahluk hidup, maka jumlah yang terakumulasi pada jaringan tubuh semakin bertambah. Apabila beberapa individu tersebut dimangsa oleh karnivora dari tingkat trofik diatasnya, maka karnivora tersebut akan mengandung unsur kimia yang berasal dari individu terdahulu, sehingga konsentrasi unsur kimia tersebut akan meningkat ditubuhnya. Kesinambungan proses ini, apabila rantai makanan panjang, dapat menyebabkan tingkat konsentrasi yang cukup berarti pada karnivora puncak. Menurut Connell dan Miller (1995) pengaruh subletal logam berat seperti Pb, Cd, dan Cu mengakibatkan perubahan secara histologis ataupun morfologis dalam jaringan berbagai jenis mahluk hidup, selain itu logam berat dalam konsentrasi yang relatif rendah sudah menghambat laju pertumbuhan dan perkembangbiakan vertebrata dan invertebrata.

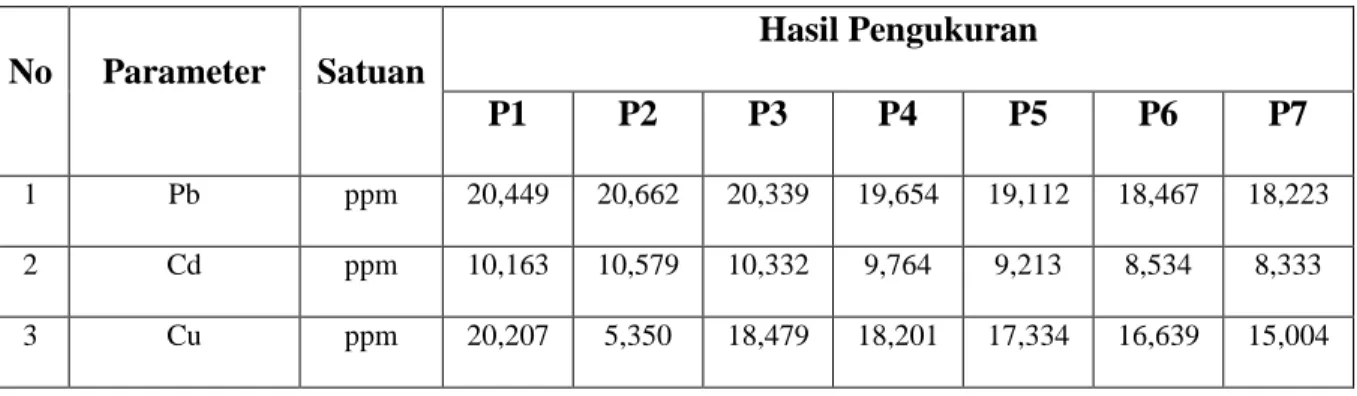

3. Kandungan logam berat pada tanaman.

Berdasarkan hasil analisis atas sejumlah sampel tanaman pada tujuh titik yang berbeda didapatkan hasil yang hampir homogen. Hasil analisis untuk masing-masing titik pengambilan sampel disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Kandungan logam berat pada tanaman Tempat Pembuangan Akhir Canggu

No Parameter Satuan Hasil Pengukuran P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 1 Pb ppm 20,449 20,662 20,339 19,654 19,112 18,467 18,223 2 Cd ppm 10,163 10,579 10,332 9,764 9,213 8,534 8,333 3 Cu ppm 20,207 5,350 18,479 18,201 17,334 16,639 15,004

15 Dari Tabel 2 diketahui kandungan logam berat yang tersebar pada daun dan batang tanaman setelah dikompositkan adalah homogen namun sebaran Cu pada P2 sangat rendah hal ini dimungkinkan unsur Cu yang terbawa dari air permukaan tidak mengendap namun terbawa ke tempat yang lain. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwasanya tanaman kelor mampu menyerap kandungan logam yang terdapat dalam tanah, seperti unsur Cd, Pb, Cu dan sangat memungkinkan sekali menyerap hampir semua logam berat dalam tanah. Kemungkinan hasil akan dapat berbeda kalau waktu pemanenan cukup lama. Dalam penelitian ini waktu penanaman sampai pemanenan adalah 3 bulan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan

1. Restorasi lahan tercemar logam berat secara biologi (bioremediasi) merupakan pendekatan yang potensial dan secara ekonomis paling murah dibandingkan teknik aplikasi lainnya.

2. Tanaman kelor dapat menyerap sebaran logam berat Pb, Cd dan Cu secara maksimal pada lahan TPA Canggu dengan durasi waktu 3 bulan.

3. Lahan pertanian termasuk semua biota yang ada didalamnya sudah dikategorikan tercemar walaupun masih pada baku mutu yang ditetapkan.

5.2. Saran

Perlu adanya perhatian dari Pemerintah Daerah setempat dan sesegera mungkin perlu dilakukan restorasi dan alangkah lebih baik bisa diujicobakan pada tanaman kelor. DAFTAR PUSTAKA

Budiono, A. 2002. Pengaruh pencemaran mercuri terhadap biota air. http://rudyct.tripod.coam/sem1.023/abudiono.pdf (12/5/2003)

16

Y. Koestoer. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.

Jagloo, K., Groundwater Risk Analysis in theVicinity of A Landfill, A Case Study inMauritius, Department of Land and WaterResources Engineering, Royal Institute of Technology, Stockholm, 2002.

Lasat, M.M. 2000. Phytoextraction of metal from contaminated Soil : a review of plant/soil/metal interaction and assessment of partinent agronomic issues. http://www.engg.ksu.edu/HRCS/JHSR/vol2 no5.pdf (12/5/2003)

Langmore, A., Minimum Requirements for WaterMonitoring at Waste Management Facilities,2nd Ed, Department of Water Affairs andForestry, Republic of South Africa, 1998.

Nybakken, W. J. 1992. Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologis. PT Gramedia. Jakarta

Health Research Board, Health and Environmental Effects of Landfilling and Inceneration of Waste, A Literature Review,Health Research Board, Dublin, 2003.

Parsons, Impact of Landfill Closure Designs onLong-Term Natural Attenuation of ChlorinatedHydrocarbons, Environmental SecurityTechnology Certification Program, Arlington,2002.

Palar, H., Pencemaran dan Toksikologi LogamBerat, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994 Raskin, I., P. Kumar., Dushenkov, Salt, D. E.,1994, Current Opinion in Biotechnology 5:285.

Suhendrayatna. 2001. Heavy metal bioremoval by microorganism : a iterature study. http://www.istecs.org/publication/japan/010211suhendrayatna.pdf (12/5/2003) United State Department of agriculture NRCS.2000. hevy metal soil contamination. http://www.il.nrcs.usda.gov/engineer/urban/pdf/3appendix/appendixB/u03.pdf