BAB II

LANDASAN TEORI

A. KOMPETENSI SOSIAL1. Pengertian Kompetensi Sosial

Hurlock (1999) mendefinisikan kompetensi sosial sebagai suatu kemampuan atau kecakapan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain dan untuk terlibat dalam situasi-situasi sosial yang memuaskan. Kompetensi sosial merupakan suatu sarana untuk dapat diterima dalam masyarakat dan dengan kompetensi sosial seseorang menjadi peka terhadap berbagai situasi sosial yang dihadapinya. Dodge (dalam Clikeman, 2007) mengkonseptualisasikan kompetensi sosial sebagai sebuah interaksi antara lingkungan dan kemampuan yang didapat secara biologis. Seorang individu yang berkompeten adalah seseorang yang dapat menggunakan lingkungan dan sumber personal untuk mencapai hasil perkembangan yang baik (Waters dalam Clikeman, 2007).

Menurut Santrock (1993), kompetensi sosial dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya. Kompetensi sosial mencakup kemampuan anak untuk beradaptasi pada lingkungan yang dinamis dan untuk menganalisa ketika perilaku yang dipilih menjadi efektif (Saarni, dalam Clikeman 2007).

Clikeman (2007) menyatakan bahwa kompetensi sosial adalah sebuah kemampuan untuk mengambil perspektif orang lain dalam suatu situasi dan belajar dari pengalaman masa lalu, kemudian mengaplikasikannya pada

kehidupan sosial untuk dapat menyesuaikan diri. Kemampuan untuk merespon ini tergantung pada kemampuan komunikasi yang dimiliki anak dan interaksi dengan orang lain yang menggunakan bahasa dan komunikasi non verbal. Benard (dalam Tarsidi, 2009) mengemukakan bahwa kompetensi sosial mencakup kualitas-kualitas pribadi seperti bersifat responsif, terutama kemampuan untuk membangkitkan respon positif dari orang lain; fleksibilitas, termasuk kemampuan untuk bergaul dengan orang-orang dari bermacam-macam latar belakang budaya; kemampuan untuk berempati; ketrampilan berkomunikasi dan dan memiliki rasa humor.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial adalah keefektifan seseorang dalam berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain, dapat beradaptasi pada lingkungan yang dinamis, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, mampu untuk mengambil perspektif orang lain, dan menganalisa perilaku yang dipilihnya sehingga menjadi efektif.

2. Elemen Kompetensi Sosial

Crick dan Dodge (dalam Clikeman 2007) mengusulkan sebuah model pemrosesan informasi sosial untuk memahami kompetensi sosial. Ada enam langkah pada model ini yang penting pada proses interaksi sosial, yaitu :

a. Mengkode stimulus yang relevan – anak harus menyimak petunjuk sosial non verbal atau verbal dan antara petunjuk yang jelas dan tertutup.

b. Menginterpretasi kode – anak harus mengerti apa yang terjadi seperti penyebab dan maksud dari interaksi.

c. Menetapkan tujuan – anak menetapkan apa yang dia inginkan dari interaksi dan bagaimana memahaminya.

d. Representasi dari situasi dikembangkan – anak butuh untuk membandingkan pengalaman dari situasi sebelumnya dan mengulang reaksinya pada situasi yang sama sebaik apa yang dihasilkan dari interaksi tersebut.

e. Memilih respon yang mungkin – respon yang dipilih berdasarkan persepsi dari suatu kejadian dan ketrampilan pada pembendaharaan anak.

f. Anak bertindak dan sukses dalam mengevaluasi tindakannya.

Pendapat lain dikemukakan oleh La Fontana dan Cillesen (dalam Papalia, 2002) yang menyatakan bahwa kompetensi sosial dapat dilihat sebagai perilaku prososial, altruistik dan dapat bekerja sama. Lamb dan Baumrind (dalam Tarsidi, 2009) mengemukakan bahwa karakteristik anak yang memiliki kompetensi sosial itu mencakup kemampuan untuk mempersepsikan orang lain, asertif, ramah kepada teman sebaya, dan santun kepada orang dewasa.

Cavell et al (dalam Clikeman, 2007) menyarankan model three-tiered

yang dapat mengkonseptualisasikan kompetensi sosial, yaitu :

a. Level yang paling tinggi adalah penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial dimana anak dikembangkan untuk mencapai tujuan sosial. Level ini merefleksikan bagaimana baiknya anak menyesuaikan harapan dari orangtua, guru dan masyarakat.

b. Level berikutnya adalah social performance atau sebaik apa anak berperilaku pada situasi sosial.

c. Level dasar adalah ketrampilan sosial atau kemampuan khusus yang digunakan anak pada suatu situasi sosial. Level ini mencakup bagaimana anak bereaksi pada suatu situasi.

Elemen-elemen dari kompetensi sosial lebih rinci dikemukakan oleh Clikeman (2007) yang terdiri dari enam elemen, yaitu :

a. Bahasa dan kemampuan untuk berkomunikasi

Garfield et al (dalam Clikeman 2007) menyatakan bahwa kemampuan untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh orang lain bergantung pada kemahiran berbahasa dan pertumbuhan pemahaman anak yang dikembangkan melalui percakapan dan interaksi dengan orang lain. Kemampuan berkomunikasi yang dimaksud disini adalah kemahiran berbahasa yang sama dengan lawan bicaranya, yakni dalam ketrampilan mendengarkan dan menyampaikan pendapat sehingga dapat dipahami. b. Kemampuan secara akurat menyampaikan dan menerima pesan emosional

(Halberstadt et al, dalam Clikeman, 2007)

Kemampuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan pertemanan dan hubungan dengan orang lain mencakup kemampuan untuk mengambil kesimpulan pada pesan emosional dari orang lain. Memahami pesan emosional dari orang lain pada suatu situasi membutuhkan pengkodean dari petunjuk non verbal mencakup ekspresi wajah, isyarat dan gesture. Ekspresi yang ditunjukkan oleh orang lain membuat anak mengerti bagaimana suasana hati orang tersebut dan reaksinya terhadap perilaku anak.

c. Kemampuan untuk belajar

Kemampuan ini mencakup kemampuan yang mengizinkan anak untuk mengevaluasi perilaku yang telah ditunjukkannya pada suatu situasi tertentu kemudian menilai apakah perilaku tersebut telah tepat dan membuat perubahan untuk memperbaikinya di masa yang akan datang ketika situasi yang sama terjadi. Elemen ini lebih kepada proses yang dilakukan anak ketika menilai perilakunya dan mengantisipasi ketika situasi yang sama kembali dialami oleh anak.

d. Kemampuan untuk mengambil perspektif orang lain

Anak memahami apa yang dipikirkan oleh orang lain. Anak menyadari bahwa orang lain tidak melihat suatu tindakan dan situasi yang sama dengannya. Anak mengembangkan kemampuan untuk mengarahkan apa yang dimaksud orang lain dan menganalisanya secara objektif. Tanpa adanya hal ini, maka akan sulit bagi anak untuk mengerti bagaimana perilaku mereka mempengaruhi orang lain dan untuk mengubah perilaku mereka yang tidak sesuai.

e. Kemampuan untuk mengatur perilakunya sendiri

Kemampuan ini mencakup pengekspresian perasaannya sendiri, sadar dengan perasaannya sehingga menghasilkan suatu perilaku yang ditunjukkan. Konsep ini mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang terjadi dan mengubah perilakunya sendiri sesuai dengan lingkungan. Elemen ini lebih kepada perilaku nyata yang

ditunjukkan oleh anak dalam suatu situasi untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.

f. Kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain

Salah satu kemampuan yang penting lainnya untuk dapat diterima oleh teman sebaya adalah kemampuan untuk bekerja sama, dapat bernegosiasi dan melakukan suatu kegiatan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Sosial

Menurut David Elkind (dalam Patmodewo, 2003), kompetensi sosial dipengaruhi oleh kondisi sosial yang berhubungan dengan orangtua seperti perceraian orangtua, pengasuhan yang dilakukan oleh orangtua tunggal, dan kedua orangtua yang bekerja. Clikeman (2007) juga menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi kompetensi sosial pada anak-anak tengah, yakni :

a. Pola pengasuhan dari orangtua dan hubungan antara orangtua dengan anak b. Kemampuan berbahasa yang baik

c. Hubungan dengan teman sebaya

Hurlock (1978) mengungkapkan terdapat dua faktor yang mempengaruhi pola-pola sikap dan tingkah laku sosial individu, yakni :

a. Pengaruh keluarga

Menurut Hurlock (1978) faktor-faktor keluarga yang mempengaruhi tingkah laku dan sikap sosial seseorang meliputi :

1) Personal relationship

Studi mengenai penyesuaian sosial menunjukkan bahwa hubungan antar pribadi di dalam keluarga sangat berpengaruh. Hubungan antara anak dengan orangtua salah satunya meliputi adanya attachment yang terbentuk. Menurut Van Ijzendoorn dan Sagi (dalam Papalia, 2001) teori attachment

menunjukkan bahwa aman atau tidak amannya attachment yang terbentuk mempengaruhi kompetensi sosial anak. Anak yang memiliki attachment

yang aman dengan orangtua mereka akan lebih mudah dalam mengembangkan hubungan baik dengan orang lain.

2) Posisi urutan anak dalam keluarga

Posisi urutan anak dalam keluarga adalah kedudukan anak dalam keluarga, yaitu apakah ia merupakan anak sulung, tengah, bungsu, atau anak tunggal. Posisi anak dalam keluarga juga penting bagi perkembangan tingkah laku dan sikap sosial seseorang. Anak-anak yang lebih tua, atau mereka yang jarak usia dengan saudara kandungnya cukup jauh, cenderung lebih menarik diri ketika bersama anak-anak lain. Anak-anak yang memiliki saudara kandung yang berjenis kelamin sama sulit untuk berhubungan dengan anak-anak lain yang berlainan jenis, tetapi mudah untuk berhubungan dengan anak-anak lain yang berjenis kelamin sama. 3) Ukuran Keluarga

Ukuran keluarga dimana anak tumbuh tidak hanya mempengaruhi pengalaman sosialnya pada masa-masa awal tetapi juga meninggalkan bekas pada sikap-sikap sosial dan pola-pola tingkah lakunya. Anak tunggal

misalnya, seringkali memperoleh lebih banyak perhatian dari yang sebaiknya ia terima.

4) Perlakuan di rumah

Tingkah laku dan sikap sosial anak mencerminkan perlakuan yang mereka terima di rumah. Anak-anak yang merasakan bahwa dirinya ditolak oleh orangtuanya atau saudara kandungnya cenderung akan menjadi introvert, sebaliknya orangtua yang menerima dan mengasihi akan mendorong anak menjadi extrovert.

5) Harapan Orangtua

Harapan-harapan orangtua akan memotivasi anak untuk berusaha belajar cara-cara bertingkah laku yang dapat diterima secara sosial. Seiring dengan bertambahnya usia, anak akan belajar bahwa mereka harus mampu mengendalikan tingkah laku dan pola-pola tingkah laku jika mereka ingin memperoleh penghargaan dari orangtuanya.

6) Pola asuh Orangtua

Pola asuh orangtua pada tahun-tahun awal kehidupan memiliki pengaruh penting terhadap tingkah laku dan sikap sosial anak. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang demokratis memiliki penyesuaian sosial yang paling baik. Mereka aktif secara sosial dan ramah, sebaliknya mereka yang dibesarkan dalam keluarga indulged (permisif), cenderung tidak aktif dan menarik diri. Anak-anak yang mengalami pola asuh yang otoritarian cenderung menjadi pendiam dan nonresistant (penurut), serta rasa ingin tahu dan kreativitas anak dibatasi oleh tekanan dari orangtua.

b. Pengaruh di luar keluarga

Pengalaman-pengalaman sosial anak di luar rumah menambah pengalaman-pengalaman di rumah dan merupakan faktor yang mempengaruhi sikap-sikap sosial dan pola-pola tingkah laku anak. Jika hubungannya dengan teman-teman sebaya maupun orang dewasa di luar rumah menyenangkan, mereka akan senang melakukan kontak-kontak sosial dan ingin mengulangi hal tersebut. Sebaliknya, jika kontak-kontak tersebut tidak menyenangkan atau menakutkan, anak cenderung akan menjauhkan diri dari mereka dan kembali kepada anggota keluarga dalam melakukan kontak sosial. Ketika anak senang melakukan kontak sosial dengan orang lain di luar rumahnya, anak akan terotivasi untuk bertingkah laku dengan cara yang sesuai dengan yang diharapkan orang lain atau masyarakat.

B. BILINGUAL 1. Pengertian Bilingual

Menurut Hurlock (1993), bilingualisme (dwibahasa) adalah kemampuan menggunakan dua bahasa. Kemampuan ini tidak hanya dalam berbicara dan menulis tetapi juga kemampuan memahami apa yang dikomunikasikan orang lain secara lisan dan tertulis. Anak yang memiliki kemampuan bilingual memahami bahasa asing dengan baik seperti halnya pemahaman anak terhadap bahasa ibunya. Anak mampu berbicara, membaca dan menulis dalam dua bahasa dengan kemampuan yang sama.

Macnamara (dalam Hamers, 2004) menyatakan bahwa bilingual adalah seorang yang memiliki kompetensi dalam taraf minimal pada satu dari empat ketrampilan berbahasa, yaitu ketrampilan mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis pada suatu bahasa yang bukan bahasa ibunya yaitu bahasa keduanya.

Berdasarkan Webster’s dictionary (dalam Hamers 2004), bilingual didefinisikan sebagai :

“Having or using two languages especially as spoken with the fluency characteristic of native speaker; a person using two language especially habitually and with control like that of a native speaker”

Prof. Dr. Henry Guntur Tarigan (1988), menyatakan orang yang bilingual adalah “orang yang dapat berbicara dengan lancar secara bergantian dalam dua bahasa atau lebih”, sedangkan Ovando & Callier (dalam Tarigan 1988) mengemukakan bahwa tidak realistik untuk menuntut agar bilingual selalu dibatasi sebagai penguasaan dua bahasa secara sempurna dalam segala konteks, dalam semua kondisi dan situasi.

Fisher (1982) berpendapat bahwa seseorang yang bilingual adalah seorang yang berbicara dua atau lebih bahasa yang memiliki perbedaan bunyi, perbendaharaan kata, dan sintaks. Bilingualisme oleh Papalia (dalam Gunarsa, 2004) diartikan sebagai kefasihan untuk berbicara dua bahasa. Dua bahasa yang dimaksud adalah bahasa ibu (native language) dan bahasa asing (foreign language).

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bilingual adalah kemampuan untuk berbicara dan memahami

dua bahasa dengan lancar, baik secara tertulis maupun lisan dalam empat ketrampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis.

2. Pengaruh Bilingual

Baker (2001) menuliskan pendapatnya bahwa bilingual memberikan dampak terhadap kehidupan anak dan orangtuanya. Bilingual atau monolingual akan mempengaruhi identitas anak saat dewasa yaitu sekolah, pekerjaan, pernikahan, area tempat tinggal, perjalanan hidup dan cara berfikir. Kemampuan bilingual bukan hanya sekedar mempunyai dua bahasa, akan tetapi juga mempunyai konsekuensi pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya. Hurlock (1993) juga mengatakan, pada waktu anak diharapkan mempelajari bahasa secara serempak, anak harus mempelajari dua kata yang berbeda untuk setiap objek yang mereka sebut dan untuk setiap pikiran yang ingin anak ungkapkan. Anak harus mempelajari dua perangkat bentuk tata bahasa, selain itu anak harus mempelajari bagaimana mengucapkan huruf yang sama atau kombinasi huruf yang sama secara berbeda.

a. Pengaruh Positif

Berkomunikasi secara bilingual memiliki manfaat bagi anak. Anak yang memiliki kemampuan bilingual mempunyai kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda bangsa dan etnis dalam ruang lingkup yang lebih luas dan bervariasi dibanding anak yang monolingual. Anak-anak yang fasih berbicara dalam dua bahasa akan menunjukkan kinerja kontrol perhatian, formasi

konsep, pemikiran analitis, fleksibilitas kognitif, dan kompleksitas kognitif yang lebih baik dibandingkan anak-anak sebayanya yang hanya menguasai satu bahasa (Bialystok dalam Santrock, 2007). Anak-anak bilingual juga memiliki kepekaan terkait dengan struktur bahasa lisan dan tulisan, dan lebih mampu menyadari kesalahan pada tata bahasa dan makna – ketrampilan-ketrampilan tersebut sangat membantu ketrampilan mereka membaca (Bialystok dalam Santrock, 2007).

Selanjutnya Baker (2001) mengatakan keuntungan lain dalam berkomunikasi secara bilingual adalah ketika anak belajar dalam dua bahasa, maka saat anak dewasa, anak dapat mengakses dua literatur, memahami tradisi yang berbeda, juga cara berfikir dan bertindak. Anak atau orang dewasa yang memiliki kemampuan bilingual akan memiliki dua atau lebih pengalaman di dunia karena setiap bahasa berjalan dengan sistem perilaku yang berbeda, pepatah kuno, cerita, sejarah, tradisi, cara berkomunikasi, literatur yang berbeda, musik, bentuk hiburan, tradisi religius, ide dan kepercayaan, cara berpikir dan bentuk kepedulian. Ketika menguasai dua bahasa maka akan didapat pengalaman budaya yang lebih luas dan sangat mungkin untuk menghasilkan toleransi yang besar antara budaya-budaya yang berbeda serta akan menipiskan rasa rasialis.

Memiliki kemampuan bilingual memberi kesempatan yang lebih besar untuk secara aktif mengenal budaya karena menguasai bahasa dari budaya tersebut. Baker (2001) juga mengatakan terlepas dari aspek sosial, budaya, ekonomi, hubungan pribadi dan keuntungan komunikasi, riset telah menunjukkan bahwa bilingual memberikan keuntungan tertentu dalam berpikir, anak yang memiliki kemampuan bilingual akan memiliki dua atau lebih kata-kata untuk

setiap objek dan ide. Menurut Baker (2001) ketika perbedaan asosiasi terdapat pada setiap kata, anak yang memiliki kemampuan bilingual dapat berfikir lebih tajam, fleksibel, kreatif dan dapat membawa seseorang menjadi lebih hati-hati dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda bahasa.

Andersson (1999) menyatakan bahwa anak yang telah mempelajari dua bahasa akan mudah untuk beradaptasi ketika mengunjungi negara lain yang berbahasa sama dengan bahasa kedua anak. Andersson (1999) juga menyatakan bahwa anak yang bilingual akan merasa bangga dengan dirinya karena anak dapat menguasai lebih dari satu bahasa dengan kata lain, bilingual dapat meningkatkan harga diri anak.

b. Pengaruh Negatif

Menurut Andersson (1999) bagi anak yang lebih kecil, hidup dengan dua bahasa merupakan hal yang negatif karena mereka harus menganalisa perbedaan bunyi dan makna dari kata-kata yang mereka dengar. Kegagalan mereka untuk memahami mekanisme dari sistem ini akan membuat mereka frustasi dan gagal untuk berkomunikasi, padahal anak tersebut baru belajar berbicara.

Tarigan (1988) menyatakan bahwa ketika anak memiliki dua bahasa, maka hal tersebut akan mempengaruhi sikap mereka terhadap bahasanya sendiri. Anak menjadi tidak lancar terhadap bahasanya sendiri dan ada pula yang meninggalkan bahasa ibunya. Bilingual ini juga mempengaruhi interaksi anak dengan keluarga besarnya. Sungguh sangat sulit dan sangat disayangkan oleh para kakek nenek

ketika mereka mempunyai cucu yang tidak dapat berkomunikasi dengan mereka dalam bahasa mereka sendiri.

Hurlock (1993) mengemukakan kondisi yang berkaitan dengan bilingual yang membahayakan penyesuaian sosial yang baik atau kemampuan beradaptasi anak yang merupakan bagian dari kompetensi sosial, yaitu :

i. Pengaruh terhadap penyesuaian sosial

Anak menemukan kesulitan berkomunikasi dengan orang yang bahasa dominannya berbeda dari bahasa yang digunakan anak. Hal ini dapat menimbulkan persoalan dalam penyesuaian sosial.

ii. Pengaruh terhadap sekolah

Karena anak berbahasa dua secara ilmu bahasa tidak siap bersekolah, mereka merasa tidak aman dan terhambat dalam karier sekolah mereka sejak dini.

iii. Pengaruh terhadap perkembangan bicara

Mempelajari dua bahasa secara serentak dalam tahun-tahun awal mungkin memperlambat perkembangan dalam kedua bahasa tersebut dan menimbulkan kesalahan bicara yang lebih banyak ketimbang yang normal bagi anak usia tersebut. Akibat dari kekurangmampuan berbicara membuat anak gugup dan secara emosional terganggu. Ini merupakan kondisi yang seringkali menimbulkan stuttering.

iv. Pengaruh terhadap pemikiran

Anak yang berbahasa dua seringkali bingung dengan pemikirannya dan ini membuat mereka sangat hati berbicara. Jika anak begitu

hati-hati akibatnya mereka enggan berbicara dengan teman sebaya, mereka juga mungkin akan diabaikan atau ditolak dalam pergaulan.

v. Pengaruh terhadap diskriminasi sosial

Ketika tiba saatnya anak mencapai usia sekolah, mereka menemukan bahwa orang-orang mengaitkan streotip yang berbeda dengan logat yang berbeda. Anak tersebut kemudian dinilai oleh orang dewasa dan teman sebaya dalam kaitannya dengan stereotip itu. Jika stereotip itu tidak menyenangkan, hal itu mungkin dapat menimbulkan prasangka dan diskriminasi.

vi. Pengaruh terhadap ketidaksamaan

Jika yang dominan adalah bahasa asing, anak tersebut mungkin memiliki lingkungan rumah yang pola kehidupan, pelatihan yang digunakan, serta cara berpakaian dan makan akan berbeda dari pola teman sebayanya. Sindrom “ketidaksamaan” ini senantiasa tampak dalam bicara, khususnya jika anak memiliki logat asing yang mungkin menjadi hambatan dalam penyesuaian sosial.

3. Hal-hal yang Mempengaruhi Bilingual

Periode anak yang tepat dalam mempelajari bilingual tidak dapat ditentukan secara tepat karena hal ini sangat bergantung pada motivasi setiap anak, strategi dan metode pengajaran, lingkungan sekitar, dan dukungan dari orangtua (Hurlock, 1993).

Kemampuan bilingual dalam menggunakan dua bahasa dengan baik sangat ditentukan oleh kompetensi komunikatif yang dimilikinya (Nababan, 2009) yang mencakup :

1. Kompetensi gramatikal : pengetahuan kaidah bahasa yang meliputi kosa kata, pembentukan kata, pelafalan dan struktur kalimat. Pengetahuan dan ketrampilan yang seperti ini sangat dibutuhkan dalam memahami dan menghasilkan percakapan.

2. Kompetensi sosiolinguistik : pengetahuan dan kemampuan untuk menghasilkan dan memahami percakapan yang sesuai dengan konteks (misalnya, siapa berbicara tentang apa, dimana, kapan).

3. Kompetensi wacana : kemampuan untuk menggabungkan bentuk dan makna untuk menghasilkan teks lisan dan tulis yang terpadu.

4. Kompetensi strategi : penguasaan terhadap strategi berkomunikasi

4. Pengertian Sekolah Bilingual

Bi berarti dua dan linguistic berarti bahasa. Jadi belajar di sekolah bilingual adalah belajar dengan menggunakan dua buah bahasa. Bahasa yang digunakan di sekolah bilingual biasanya adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia digunakan karena merupakan bahasa nasional dan bahasa Inggris adalah bahasa internasional (Nababan, 2009).

Gunarsa (2004) juga mengemukakan bahwa sekolah bilingual adalah sekolah yang menggunakan dua bahasa dalam proses pengajarannya. Ada pelajaran yang diajarkan dengan bahasa Inggris, adapula yang dengan bahasa

Indonesia. Disamping itu, anak juga mempunyai pilihan dalam mempelajari bahasa asing, seperti bahasa Mandarin, Arab, Perancis, atau bahasa asing lainnya.

Menurut Mustikasari (2009), yang dikatakan dengan sekolah bilingual adalah sekolah yang menggunakan dua bahasa pengantar, yaitu bahasa asal atau bahasa ibu dan bahasa tujuan misalnya bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Biasanya bahasa tujuan dijadikan bahasa pengantar dengan tujuan agar murid dapat menguasainya dengan baik. Bahasa tujuan yang digunakan adalah bahasa yang dianggap penting dalam era sekarang dan akan memberikan keuntungan bagi orang yang menguasainya.

Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sekolah bilingual adalah sekolah yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa utama sebagai bahasa pengantar dalam proses pengajarannya. Beberapa pelajaran diajarkan dengan bahasa Inggris, adapula yang dengan bahasa Indonesia.

5. Jenis Sekolah Bilingual

Dari kegiatan penggunaan bahasa asal dan bahasa tujuan, maka ada beberapa jenis sekolah bilingual menurut Mustikasari (2009), antara lain :

a. Pendidikan Bilingual Transisi

Pada tiga tahun pertama, bahasa asal masih digunakan untuk subjek pelajaran tertentu agar tidak ketinggalan seperti pelajaran matematika. Bahasa tujuan digunakan untuk subjek pelajaran tertentu yang dianggap bukan pelajaran utama, seperti olahraga dan kesenian. Setelah

anak lebih memahami bahasa tujuan, maka hanya bahasa tujuan yang dipakai sebagai pengantar.

b. Pendidikan Bilingual Dua Arah

Bahasa asal dan bahasa tujuan digunakan secara bersamaan dalam semua subjek pelajaran, dengan tujuan agar anak dapat menguasai kedua bahasa sama baiknya. Di setiap pelajaran, anak dapat berinteraksi baik dalam bahasa asal maupun bahasa tujuan.

c. Pendidikan Bilingual Dwikebangsaan

Hampir semua pelajaran diajarkan dalam bahasa tujuan, hanya pelajaran yang berkaitan dengan bahasa asal saja yang menggunakan bahasa asal tersebut, misalnya pelajaran bahasa Indonesia. Akan tetapi walau hampir semua anak dan pengajar menggunakan bahasa tujuan, para pengajar juga harus memahami bahasa asal, yang merupakan bahasa pertama anak, sehingga pengajar dapat lebih memahami anak.

Menurut Dr. David Freeman, Professor of Curriculum and Instruction dan Dr. Yvonne Freeman, Professor of Bilingual Education dari Amerika serikat (dalam Wika, 2010), ada dua tipe bilingual, yaitu :

a. Substractive programs, yaitu program pendidikan dimana semua instruksi pelajaran disampaikan dalam bahasa Inggris. Penggunaan bahasa pertama digantikan sepenuhnya oleh bahasa Inggris. Kebanyakan sekolah-sekolah bilingual di Indonesia menerapkan program ini.

b. Additive programs, yaitu proses pembelajaran dilakukan dalam bahasa pertama anak maupun bahasa asing. Fokus utamanya adalah

mengembangkan ketrampilan berbahasa akademik anak, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

Bee dan Boyd (2007) mengemukakan tiga jenis program pendidikan bilingual, yaitu :

a. Structured immersion, yaitu pendidikan bilingual dimana anak dapat berbicara dengan bahasa pertamanya, tetapi instruksi dasar yang diberikan oleh guru menggunakan bahasa kedua.

b. English-as-a-second-language (ESL), yaitu alternatif untuk pendidikan bilingual dimana anak yang tidak lancar berbicara dengan bahasa kedua dapat mengikuti kelas dengan bahasa pertamanya, namun menghabiskan beberapa jam waktunya untuk menerima pendidikan dengan bahasa kedua. c. Submersion, yaitu pendidikan bilingual dimana semua instruksi diberikan

dalam bahasa kedua.

C. ANAK-ANAK TENGAH (MIDDLE CHILDHOOD) 1. Pengertian Anak-anak Tengah

Menurut Papalia (2004), anak-anak tengah(middle childhood) adalah anak yang berusia 6 sampai 11 tahun, yang disebut juga sebagai usia sekolah. Sekolah adalah pusat pengalaman selama periode ini, pokok penting untuk perkembangan fisik, kognitif dan psikososialnya. Santrock (2007) menyatakan bahwa usia 6 tahun sampai masa puber adalah masa anak-anak tengah dan akhir dimana dalam masa ini pertumbuhan lambat dan konsisten dan merupakan suatu periode tenang sebelum pertumbuhan yang cepat sebelum remaja.

Hurlock (1999) juga mengatakan bahwa masa anak-anak tengah dan akhir masa anak-anak berlangsung dari usia 6 tahun sampai tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual. Pada awal dan akhirnya, masa anak-anak ditandai oleh kondisi yang sangat mempengaruhi penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial anak.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak-anak tengah (middle childhood) adalah anak yang memasuki masa sekolah berusia 6 sampai 11 tahun.

2. Tugas Perkembangan Anak-anak Tengah

Menurut Havighurst (dalam Hurlock, 1999), tugas perkembangan anak-anak tengah adalah :

1. Mempelajari ketrampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang umum

2. Membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh

3. Belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya 4. Mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat

5. Mengembangkan ketrampilan-ketrampilan dasar untuk membaca, menulis dan berhitung

6. Mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari

8. Mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga

9. Mencapai kebebasan pribadi

3. Perkembangan Kognitif dan Bahasa Anak-anak Tengah

Piaget (dalam Santrock, 2002) menyatakan bahwa masa anak-anak tengah (middle childhood) telah memasuki pemikiran operasional konkrit (concrete operational thought), yang terdiri dari operasi-operasi – tindakan-tindakan mental yang memungkinkan anak melakukan secara mental apa yang telah dilakukan sebelumnya secara fisik. Operasi-operasi konkrit membuat anak dapat mengkoordinasikan beberapa karakteristik dan bukan berfokus pada properti tunggal suatu objek. Salah satu ketrampilan penting yang menjadi ciri-ciri anak-anak operasional konkrit adalah kemampuan mengklasifikasikan dan membagi benda-benda ke dalam perangkat-perangkat atau sub-sub perangkat yang berbeda, dan memperhitungkan keterkaitannya.

Kemampuan pemprosesan informasi anak betambah seiring dengan pertambahan usia, bentuk-bentuk kognisi yang baru dan lebih kompleks didapatkan karena anak dapat mengingat dan berpikir tentang banyak hal sekaligus. Hal ini juga mengakibatkan bertambahnya kemampuan memori pada anak-anak tengah (Santrock, 2002).

Kemampuan berbahasa dalam masa anak-anak tengah juga meningkat. Dari kosa kata, anak dapat menggunakan kata kerja yang tepat untuk menunjukkan suatu tindakan, mengerti bahwa suatu kata memiliki banyak arti dan

dapat menjelaskan arti yang dimaksud dalam konteks pembicaraan (Papalia, 2004).

Peningkatan kemampuan anak untuk menganalisis kata-kata, menolong mereka memahami kata-kata yang tidak berkaitan langsung dengan pengalaman-pengalaman pribadi mereka. Hal ini memungkinkan anak menambahkan kata-kata yang lebih abstrak ke dalam kosa kata mereka. Juga peningkatan kemampuan analitis anak memungkinkan mereka membedakan antara kata-kata yang mirip. Peningkatan penalaran logis dan ketrampilan analitis anak menolong mereka dalam memahami konstruksi semacam penggunaan komparatif atau perbandingan yang sesuai. Pada akhir tahun-tahun sekolah dasar, anak biasanya dapat menerapkan tata bahasa secara tepat (de Viliers & de Viliers, dalam Santrock, 2002).

Perkembangan tata bahasa anak jarang menggunakan kalimat pasif dan kalimat pengandaian di awal-awal tahun sekolah. Pengertian tentang aturan sintaksis berkembang pesat sejak usia 9 tahun sehingga struktur kalimat menjadi lebih elaboratif (Papalia, 2004). Dalam ketrampilan percakapan anak, anak telah dapat membedakan bagaimana berbicara dengan teman dan dengan orang dewasa. Anak juga telah dapat menceritakan kembali sebuah cerita dengan mengaitkan pengalaman pribadi dalam bercerita, tetapi penokohan dan alur cerita belum berkembang sepenuhnya.

4. Perkembangan Psikososial Anak-anak Tengah

Perkembangan sosial dan kepribadian mulai dari usia pra sekolah sampai akhir masa sekolah ditandai oleh meluasnya lingkungan sosial. Interaksi dengan teman sebaya merupakan permulaan hubungan persahabatan dan hubungan dengan peer. Hubungan sosial dengan peer adalah sangat penting bagi perkembangan anak (Monks, 1998). Santrock (2002) juga mengatakan bahwa anak-anak menghabiskan waktu lebih banyak dengan teman-teman sebaya pada masa pertengahan dan akhir anak-anak.

Bermain dengan teman sebaya pada usia ini merupakan pengembangan kompetensi sosial anak (Gunarsa, 2004). Anak yang memiliki kompetensi sosial tampak lebih mudah untuk menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Piaget (dalam Tarsidi, 2009) juga mengemukakan bahwa interaksi dengan teman sebaya merupakan satu sumber utama perkembangan sosial maupun kognitif, khususnya perkembangan “role taking” dan empati.

Ketrampilan mendengarkan dan berkomunikasi yang efektif, menjadi diri sendiri, bergembira, memperlihatkan antusiasme dan keperdulian terhadap orang lain, serta memiliki rasa percaya diri, tetapi tidak angkuh, adalah anak yang akan disukai oleh teman sebayanya. Anak-anak yang ditolak beresiko atas berkembangnya banyak masalah (Santrock, 2002). Persahabatan masa anak-anak mengandung enam fungsi, yaitu : teman, dorongan semangat, dukungan fisik, dukungan ego, perbandingan sosial, dan keakraban atau afeksi yang merupakan karakteristik umum persahabatan (Santrock, 2002).

Menurut teori psikososial, Erikson (dalam Schultz, 1994) menyatakan bahwa masa ini merupakan masa emas untuk belajar dan masuk dalam tahap

industry vs inferiority. Dalam tahap ini, anak memasuki dunia sekolah dan dihadapkan pada suatu dunia sosial yang baru. Nilai kompetensi muncul pada tahap ini. Seberapa baik anak-anak menilai dirinya dan mengembangkan keahlian mereka, itu tergantung kepada sikap dan perilaku orangtua dan guru kepada mereka. Jika usaha-usaha anak ditolak, maka anak akan mengembangkan rasa rendah diri (inferiority), sebaliknya, jika pujian dan penguatan diberikan pada anak, maka mereka akan merasa kompeten dan memberanikan dirinya untuk bekerja keras dan lebih berkembang lagi (industry).

D. GAMBARAN KOMPETENSI SOSIAL PADA ANAK YANG MENGIKUTI SEKOLAH BILINGUAL

Selama masa anak-anak tengah fokus utama anak berubah dari keluarga menjadi sekolah dan teman sebaya yang penting untuk kegiatan sosialisasi anak (Clikeman, 2007). Blair (dalam Clikeman, 2007) menyatakan bahwa struktur otak yang penting untuk pengembangan strategi problem solving berkembang selama masa anak-anak tengah dan secara langsung berhubungan dengan pengembangan kompetensi sosial sebaik keahlian akademiknya dan level dasar dari kompetensi sosial adalah ketrampilan sosial, yakni kemampuan khusus yang digunakan anak dalam suatu situasi sosial.

Ketrampilan sosial dasar menjadi suatu hal yang penting karena ini merupakan dasar dari kompetensi sosial dalam usia anak-anak tengah ini.

Kemampuan untuk mendengar pembicara lain dan bahasa non verbal menunjukkan pemahaman yang berhubungan dengan popularitas dan penerimaan teman sebaya (Black & Hazen dalam Clikeman, 2007). Kemampuan percakapan dalam bermain adalah bagian yang sangat penting dalam interaksi sosial. Anak yang sukses secara sosial ditemukan dapat berkomunikasi dengan baik dan mau mendengarkan orang lain ketika berbicara (Burleson dalam Clikeman, 2007). Masuk ke dalam komunitas teman sebaya adalah kemampuan yang penting lainnya. Anak yang dapat secara sukses memasuki percakapan dan mengintegrasikan perilaku mereka dengan aktivitas atau percakapan lebih siap memasuki interaksi ini dibandingkan dengan anak yang menginterupsi, tidak setuju, atau berbicara hanya tentang dirinya sendiri (Putallaz & Wasserman dalam Clikeman, 2007).

Sebuah penelitian yang berjudul New directions in evaluating social problem solving in childhood: Early precursors and links to adolescent social competence dilakukan oleh Landry, Smith dan Swank (2009) yang menghasilkan kesimpulan bahwa anak yang memiliki kompetensi sosial yang tinggi adalah anak usia sekolah dalam hal joint problem solving task, yaitu kemampuan anak bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah dengan teman sebaya dan mengatasi konflik dengan orangtua. Ini berarti kompetensi sosial anak berkembang pesat pada usia sekolah (6 sampai 11 tahun) yang berada dalam rentang anak-anak tengah (middle childhood).

Menurut Smart dan Sanson (2003) individu dengan kompetensi sosial yang tinggi lebih sedikit mengalami depresi atau terlibat dalam perilaku antisosial, lebih merasa puas akan kehidupannya, dan memiliki hubungan yang lebih dekat dan lebih puas dengan orangtua dan teman-temannya jika dibandingkan dengan individu yang memiliki kompetensi sosial yang rendah. Wadman (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingginya harga diri mengakibatkan anak dapat membangun hubungan sosial yang baik sehingga memiliki kompetensi sosial yang tinggi. Andersson (1999) juga menyatakan bahwa anak yang bilingual akan merasa bangga dengan dirinya karena anak dapat menguasai lebih dari satu bahasa dengan kata lain, bilingual dapat meningkatkan harga diri anak. Maka, dari kedua pernyataan ini dapat dikatakan bahwa anak bilingual dapat memiliki kompetensi sosial yang baik.

Baker (2001) juga mengemukakan bahwa anak yang memiliki kemampuan bilingual memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda bangsa dan etnis dalam ruang lingkup yang lebih luas dan bervariasi. Hal ini dapat meningkatkan kompetensi sosial anak. Beberapa pendapat di atas menyatakan bahwa bilingual dapat meningkatkan kompetensi sosial anak. Akan tetapi, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa bilingual dapat berpengaruh negatif terhadap kompetensi sosial anak.

Kompetensi sosial mencakup kemampuan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis dan menganalisa ketika perilaku yang dipilih menjadi efektif (Saarni dalam Clikeman, 2007). Cavell et al (dalam Clikeman, 2007) juga mengemukakan bahwa penyesuaian sosial individu merupakan level

tertinggi dari kompetensi sosial dalam model three-tiered. Kompetensi sosial berkaitan erat dengan pengalaman sosial yang diperoleh seseorang. Menurut Adams (dalam Martani dan Adiyanti, 1991) kompetensi sosial mempunyai hubungan yang erat dengan penyesuaian sosial dan kualitas interaksi antar pribadi. Hurlock (1993) menyatakan bahwa penyesuaian sosial pada anak bilingual menghasilkan kesimpulan yang negatif karena anak menemukan kesulitan berkomunikasi dengan orang yang bahasa dominannya berbeda dengan bahasa yang digunakan anak. Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak bilingual kurang dapat berkompetensi sosial dengan baik karena anak bilingual kesulitan dalam melakukan penyesuaian sosial yang baik dengan orang yang bahasa dominannya berbeda dengan bahasa yang digunakan anak.

Salah satu aspek dari kompetensi sosial menurut Clikeman (2007) adalah bahasa dan kemampuan berkomunikasi dimana kemampuan untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh orang lain bergantung pada kemahiran berbahasa dan pertumbuhan pemahaman anak yang dikembangkan melalui percakapan dan interaksi dengan orang lain. Jika anak tidak dapat berbahasa sama seperti orang yang diajaknya berbicara, maka anak tidak akan dapat mengerti apa yang dimaksudkan oleh orang tersebut.

Anak bilingual yang mempelajari dua bahasa secara serentak dapat mempengaruhi kemampuan berkomunikasinya. Bagi anak, hal tersebut dapat memperlambat perkembangan berbicara dalam kedua bahasa dan menimbulkan kesalahan bicara yang lebih banyak ketimbang yang normal bagi anak usia tersebut. Akibat dari kekurangmampuan berbicara membuat anak gugup dan

secara emosional terganggu. Ini merupakan kondisi yang seringkali menimbulkan

stuttering (Hurlock, 1993). Anak yang bersekolah di sekolah bilingual memiliki cara berkomunikasi yang berbeda dengan anak monolingual dimana kemampuan berkomunikasi, dalam hal kemampuan berbicara dan mendengarkan orang lain merupakan salah satu aspek dari kompetensi sosial. Maka, hal ini juga dapat mempengaruhi kompetensi sosial bagi anak bilingual.

Kompetensi sosial pada anak-anak tengah lebih berhubungan dengan teman sebaya dan dunia sekolahnya karena masa anak-anak tengah merupakan masa eksplorasi dan bermain dengan teman sebaya serta masa kehidupan sekolah dasar (Santrock, 2002). Anak yang bersekolah di sekolah bilingual memiliki cara berkomunikasi yang berbeda dengan anak monolingual dimana kemampuan berkomunikasi merupakan salah satu aspek dari kompetensi sosial.

Kompetensi sosial dan perkembangan bahasa berkontribusi pada pemikiran dan emosi (Cassidy, dalam Papalia 2009). Anak yang memiliki ketrampilan sosial dapat menyadari adanya kepercayaan yang salah, untuk membedakan antara kenyataan dan emosi yang pura-pura dan untuk melihat dari perspektif orang lain. Anak bilingual yang berbicara dan mendengar lebih dari satu bahasa mempunyai theory-of-mind tasks yang lebih baik dari anak dengan satu bahasa. Anak bilingual harus menyadari bahwa mereka harus menyesuaikan bahasa mereka pada lawan bicaranya dan harus memiliki kontrol perhatian yang memungkinkan anak untuk fokus mengenai apa yang sebenarnya daripada apa yang terlihat (Bialystok, dalam Papalia 2009).

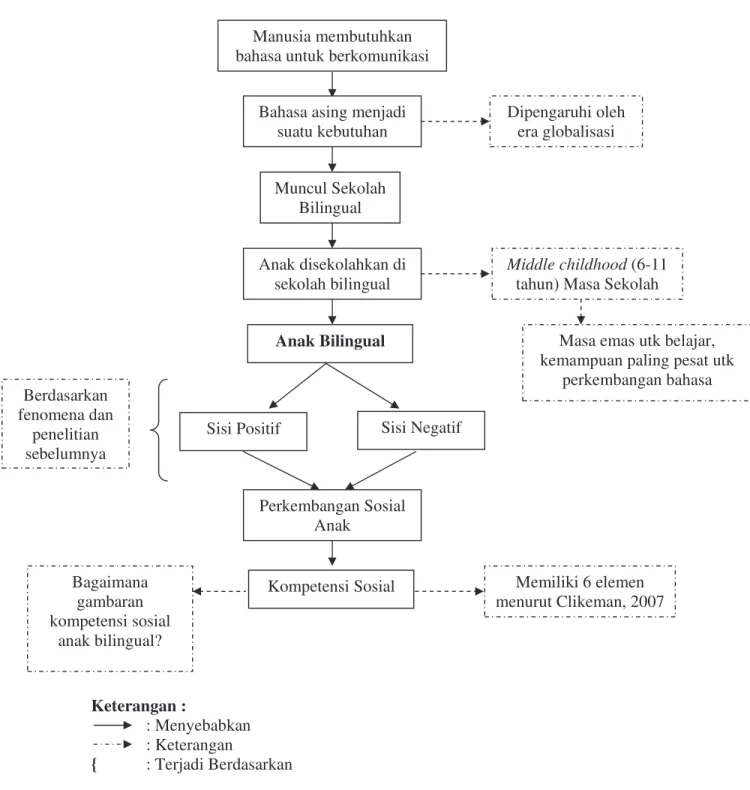

Keterangan :

: Menyebabkan : Keterangan

{ : Terjadi Berdasarkan

Gambar 1. Kerangka Berfikir Manusia membutuhkan

bahasa untuk berkomunikasi

Bahasa asing menjadi

suatu kebutuhan Dipengaruhi oleh era globalisasi

Muncul Sekolah Bilingual

Anak disekolahkan di

sekolah bilingual Middle childhoodtahun) Masa Sekolah (6-11

Anak Bilingual

Perkembangan Sosial Anak

Kompetensi Sosial

Sisi Positif Sisi Negatif

Memiliki 6 elemen menurut Clikeman, 2007 Bagaimana gambaran kompetensi sosial anak bilingual?

Masa emas utk belajar, kemampuan paling pesat utk

perkembangan bahasa Berdasarkan

fenomena dan penelitian sebelumnya