4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Desa Mattiro Deceng 4.1.1 Kondisi Administrasi dan Geografis

Desa Mattiro Deceng merupakan salah satu desa di Kecamatan Liukang Tuppabiring, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Propinsi Sulawesi Selatan. Desa ini terdiri dari dua pulau, yaitu Pulau Badi dan Pulau Pajjenekang. Desa terbagi menjadi 3 (tiga) dusun, yaitu Dusun Utara Pulau Badi, Dusun Selatan Pulau Badi dan Dusun Pajjenekang. Ibukota desa terletak di Pulau Badi.

Desa Mattiro Deceng secara geografis terletak antara 04°56’12” – 04°57’07” LS dan 119°20’02” – 119°21’06” BT. Luas Desa Mattiro Deceng adalah 9.45 Ha dengan rincian Pulau Badi 6.50 Ha dan Pulau Pajjenekang 2.95 Ha. Batas-batas fisik Desa Mattiro Deceng adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Mattiro Bone (Pulau Sanane)

Sebelah barat : Desa Mattiro Langi (Pulau Sarappo Lompo) Sebelah selatan : Kelurahan Barrang Lompo

Sebelah timur : Perairan Makassar

Jarak Desa Mattiro Deceng dari ibukota kecamatan sekitar 12.6 km, jarak dari ibukota kabupatan sekitar 37 km dan jarak dari ibukota propinsi sekitar 40 km. Desa ini terletak pada ketinggian 12 m di atas permukaan laut dan topografi desa berupa pantai dengan curah hujan rata-rata di Desa Mattiro Deceng adalah 176 mm/tahun dengan suhu rata-rata 30-330C.

4.1.2 Kondisi Sosial 4.1.2.1 Jumlah Penduduk

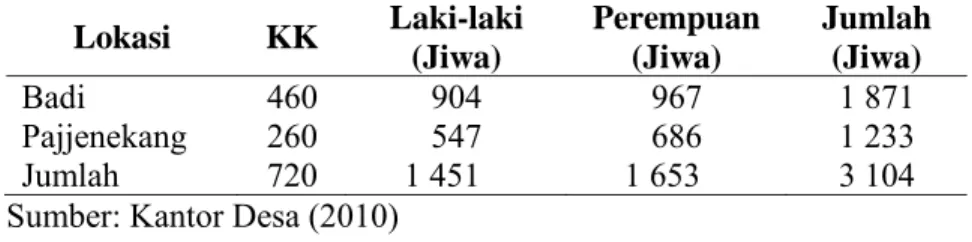

Penduduk Desa Mattiro Deceng tersebar di Pulau Badi dan Pajjenekang. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di desa ini sebanyak 720 KK dengan jumlah keseluruhan penduduk 3 104 jiwa yang terdiri dari perempuan 1 451 jiwa dan laki-laki 1 653 jiwa. Usia penduduk desa ini didominasi oleh penduduk berusia 7-15 tahun. Jumlah penduduk desa berdasarkan jenis kelamin dan umur disajikan pada Tabel 10 dan 11.

Tabel 10. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Lokasi KK Laki-laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) Jumlah (Jiwa) Badi 460 904 967 1 871 Pajjenekang 260 547 686 1 233 Jumlah 720 1 451 1 653 3 104 Sumber: Kantor Desa (2010)

Tabel 11. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur Kelompok Umur (Tahun) Laki-laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) 0-6 240 249 7-15 892 408 16-25 286 388 26-50 417 457 ›51 150 150 Jumlah 1 451 1 653 Sumber: Kantor Desa (2010)

4.1.2.2 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Mattiro Deceng relatif rendah karena sebagian besar penduduk tidak sekolah. Berdasarkan data pada tahun 2006, jumlah penduduk yang tidak sekolah mencapai 44.51%. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu pertama lemahnya dorongan orang tua untuk menyekolahkan anaknya sampai pada jenjang yang lebih tinggi dengan alasan setamat bersekolah masih sulit untuk bekerja hanya dengan mengandalkan ijazah. Kedua, minimnya fasilitas pendidikan menyebabkan para guru tidak optimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan juga intensitas keberadaan guru di pulau relatif rendah. Pulau Badi memiliki satu Sekolah Dasar dan belajar Paket B, sedangkan Pulau Pajjenekang memiliki satu SD dan SMP. Paket B di Pulau Badi dimulai sejak tahun 2008 dan SMP di Pulau Pajjenekang dimulai sejak tahun 2007. Saat ini pun, penduduk yang mengikuti program belajar Paket B dan SMP pun masih relatif sedikit.

4.1.2.3 Budaya/Tradisi

Secara kuantitatif penduduk Desa Mattiro Deceng didominasi oleh etnik Bugis dan Makassar. Dalam interaksi sosialnya khususnya etnik Bugis dan

Makassar berjalan harmonis dan dinamis yang ditandai dengan penggunaan bahasa Bugis dan Makassar sebagai bahasa berkomunikasi sehari-hari oleh penduduk setempat. Agama mayoritas penduduk adalah Islam.

Di Desa Mattiro Deceng khususnya Pulau Pajjenekang mempunyai tradisi Festival Muharram. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat yang ingin melihat peristiwa budaya yang diadakan setiap bulan Muharram jumat ketiga. Pada kegiatan ini, Pulau Pajjenekang ramai dikunjungi oleh masyarakat baik yang berasal dari Kepulauan Pangkajene maupun dari daratan Sulawesi Selatan yang ingin melihat bagaimana masyarakat memperingati bulan Muharram dengan membawa persembahan kue-kue seperti dodol pada makam penyebar agama Islam di Pulau Pajjenekang dan sekitarnya. Disamping Festival Muharram, terdapat pula kegiatan Mandi Shafar yang dilakukan pada bulan Shafar setiap tahunnya. Kegiatan ini diikuti oleh kaum perempuan dengan turun kelaut untuk berendam dan mandi-mandi. Bagi para gadis meyakini akan cepat mendapat jodoh sementara perempuan yang sudah menikah meyakini akan mudah mendapat rezeki.

4.1.2.4 Kelembagaan Desa

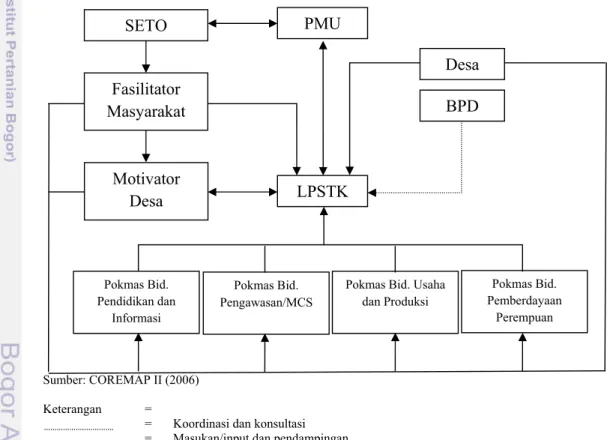

Pengorganisasian masyarakat dan proses-proses pembangunan lainnya di tingkat desa difasilitasi oleh sebuah lembaga pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa yang dibantu beberapa aparat desa. Di samping itu, terdapat pula Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai perencana dan pengelola pembangunan di tingkat desa. Lembaga ini diharapkan menjadi mitra Kepala Desa dalam mewujudkan dan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan organisasi PKK dan karang taruna tidak begitu aktif di desa ini. Lembaga lainnya antara lain Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK), Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pembentukan ketiga lembaga tersebut diinisiasi oleh Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang Tahap II (Coral Reef Rehabilitation and Management Program Phase II/COREMAP II). Program ini merupakan program pemerintah di bawah Kementrian Kelautan dan Perikanan.

LPSTK secara umum mempunyai fungsi dan peran dalam mengkoordinasikan kegiatan kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas) di desa dengan pengelola program COREMAP II tingkat kabupaten (Project Management Unit/PMU) di bawah koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep. Pembentukan LPSTK pertama kali dikukuhkan dengan SK Kepala Desa No. 03/DMD/III/2006 tanggal 30 Maret 2006 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus LPSTK Desa Mattiro Deceng Kecamatan Liukang Tuppabiring Kabupaten Pangkep. LPSTK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh SETO, Fasilitator Desa dan Motivator Desa dari unsur masyarakat. SETO dan fasilitator ditunjuk oleh PMU melalui proses seleksi, sedangkan motivator desa ditunjuk oleh masyarakat desa yang bersangkutan. Gambar 8 memperlihatkan tata kerja kelembagaan di desa.

Sumber: COREMAP II (2006) Keterangan =

= Koordinasi dan konsultasi

= Masukan/input dan pendampingan

Gambar 8. Tata hubungan kelembagaan desa

Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah suatu organisasi atau kelompok masyarakat desa yang telah ada atau yang sengaja dibentuk di Desa. Pokmas

PMU Desa BPD SETO Fasilitator Masyarakat LPSTK Pokmas Bid. Pendidikan dan Informasi Pokmas Bid. Pengawasan/MCS

Pokmas Bid. Usaha dan Produksi Pokmas Bid. Pemberdayaan Perempuan Motivator Desa

berfungsi sebagai wadah aspirasi, pikiran dan tujuan bersama untuk memudahkan diseminasi informasi atau melibatkan sejumlah masyarakat di Desa. Pokmas di Desa Mattiro Deceng meliputi Pokmas Bidang Pendidikan dan Informasi, Pokmas Bidang Pengawasan/MCS (Monitoring, Control and Surveillance), Pokmas Bidang Usaha dan Produksi dan Pokmas Pemberdayaan Perempuan. LKM merupakan lembaga keuangan yang dibentuk oleh COREMAP II sebagai wahana bagi masyarakat untuk memecahkan masalah permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi para anggota dan masyarakat.

4.1.2.5 Hubungan Ponggawa Sawi

Ponggawa diklasifikasikan menjadi empat berdasarkan pada jenis usaha yang dimiliki, yaitu ponggawa pakedo-kedo, ponggawa bubu, ponggawa padoang-doang dan ponggawa gae. Pola hubungan antara ponggawa dengan nelayan selalu dalam konteks ada pihak yang memberi pinjaman modal (ponggawa) dan ada pihak yang menerima bantuan modal (sawi). Pihak yang menerima bantuan modal mempunyai kewajiban untuk menjual hasil tangkapannya hanya kepada ponggawa. Pelanggaran atas hal tersebut menimbulkan kemarahan ponggawa dan paboya akan mengalami kesulitan untuk memperoleh pinjaman modal berikutnya dari ponggawa.

Bantuan modal yang diberikan kepada nelayan pada umumnya untuk membeli mesin perahu. Ponggawa menetapkan jangka waktu pengembalian, sistem pembayaran dan bunga atas pinjaman tersebut. Pembayaran dilakukan dengan cara meminta pihak Ponggawa untuk memotong sebagian dari nilai jual hasil tangkapannya. Jika pinjaman nelayan bukan dalam bentuk barang modal, melainkan dalam bentuk kebutuhan untuk melaut, seperti bahan bakar, pembayaran atas pinjaman tersebut dilakukan oleh nelayan pada saat dilakukan penjualan hasil tangkapan berikutnya kepada ponggawa.

Sumber informasi tentang pasar dan harga terbatas bagi nelayan. Satu-satunya sumber informasi tentang harga diperoleh dari ponggawa di pulau. Oleh karena itu, tingkat harga yang berlaku ditingkat nelayan ditentukan oleh informasi harga yang disampaikan ponggawa dan hampir tidak ada proses tawar-menawar harga antara ponggawa dan nelayan. Hal ini merugikan nelayan dan nelayan

berkecenderungan untuk menjual hasil tangkapannya ke pedagang pengumpul di tengah laut.

4.1.3 Kondisi Ekonomi

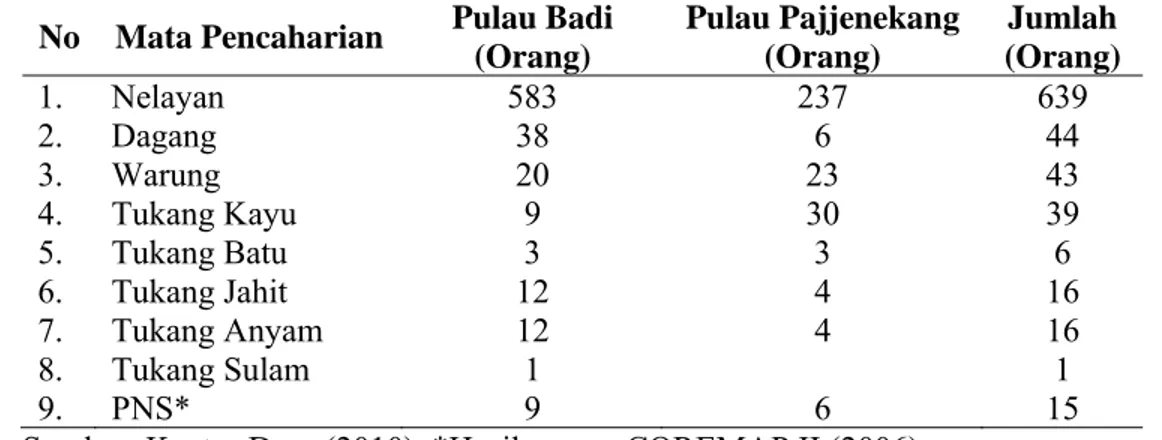

Pada umumnya penduduk Desa Mattiro Deceng menggantungkan hidupnya pada laut, sebagai nelayan yang meliputi nelayan purseine (gae), nelayan pancing ikan kerapu, nelayan pancing cumi-cumi, papuka, bubuka tindis dan bubu hanyut. Sedangkan mata pencaharian lain meliputi PNS, dagang, warung, tukang kayu, tukang batu, tukang jahit, tukang anyam dan tukang sulam. Jenis mata pencaharian penduduk disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Mata pencaharian penduduk No Mata Pencaharian Pulau Badi

(Orang) Pulau Pajjenekang (Orang) Jumlah (Orang) 1. Nelayan 583 237 639 2. Dagang 38 6 44 3. Warung 20 23 43 4. Tukang Kayu 9 30 39 5. Tukang Batu 3 3 6 6. Tukang Jahit 12 4 16 7. Tukang Anyam 12 4 16 8. Tukang Sulam 1 1 9. PNS* 9 6 15

Sumber: Kantor Desa (2010), *Hasil sensus COREMAP II (2006) 4.1.4 Potensi Pesisir dan Kelautan

4.1.4.1 Perhubungan

Desa Mattiro Deceng dapat dijangkau dengan transportasi laut dari Pelabuhan Paotere, Makasar. Transportasi laut yang digunakan adalah kapal penumpang yang secara tetap setiap hari datang dan berlabuh di Paotere. Kapal penumpang yang berbeda masing-masing berangkat dari Pulau Badi dan Pajjenekang sekitar pukul tujuh pagi dan pukul sebelas siang kapal yang sama berangkat dari Makasar menuju pulau. Waktu tempuh dari Makasar ke Pulau Badi atau Pulau Pajjenekang berkisar 60 menit. Selain untuk kapal penumpang, sarana perhubungan ini dimanfaatkan oleh pembeli ikan di desa untuk menjual ikan ke Makasar baik dalam keadaan hidup maupun mati.

4.1.4.2 Sarana dan Prasarana

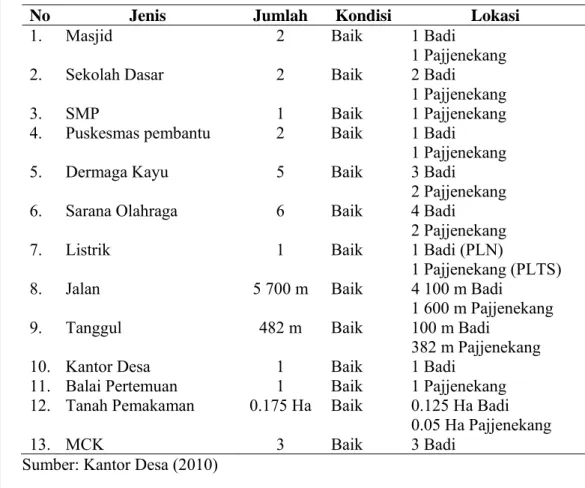

Sarana dan prasarana merupakan salah satu aset desa yang mendukung aktivitas penduduk desa. Desa Mattiro Deceng memiliki sarana dan prasarana umum yang kondisinya relatif masih baik. Jenis sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Sarana dan prasarana Desa Mattiro Deceng

No Jenis Jumlah Kondisi Lokasi

1. Masjid 2 Baik 1 Badi

1 Pajjenekang

2. Sekolah Dasar 2 Baik 2 Badi

1 Pajjenekang

3. SMP 1 Baik 1 Pajjenekang

4. Puskesmas pembantu 2 Baik 1 Badi 1 Pajjenekang

5. Dermaga Kayu 5 Baik 3 Badi

2 Pajjenekang 6. Sarana Olahraga 6 Baik 4 Badi

2 Pajjenekang

7. Listrik 1 Baik 1 Badi (PLN)

1 Pajjenekang (PLTS) 8. Jalan 5 700 m Baik 4 100 m Badi

1 600 m Pajjenekang

9. Tanggul 482 m Baik 100 m Badi

382 m Pajjenekang

10. Kantor Desa 1 Baik 1 Badi

11. Balai Pertemuan 1 Baik 1 Pajjenekang 12. Tanah Pemakaman 0.175 Ha Baik 0.125 Ha Badi

0.05 Ha Pajjenekang

13. MCK 3 Baik 3 Badi

Sumber: Kantor Desa (2010)

4.1.4.3 Sumberdaya Perikanan Tangkap

Sumberdaya perairan laut di Desa Mattiro Deceng sebagian besar dimanfaatkan untuk perikanan tangkap. Wilayah penangkapan masyarakat tergantung dari musim. Saat musim barat, nelayan menangkap ikan di luar propinsi, seperti Kabaena, Buton, Kendari dan Kalimantan. Pada musim timur, nelayan menangkap ikan di perairan Makasar dan Pangkep, seperti Kondongbali, Langkae, Lanjukang, Tambakulu, Pamanggangang dan sekitar Pulau Badi dan Pajjenekang. Beberapa jenis ikan ekonomis penting hasil tangkapan nelayan Desa

Mattiro Deceng antara lain ikan baronang, katamba, sunu (korapu), ekor kuning (rappo-rappo), katambo dan cumi-cumi.

4.1.4.4 Terumbu Karang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh COREMAP II (2007), kondisi terumbu karang di Desa Mattiro Deceng baik di Pulau Badi maupun Pulau Pajjenekang dapat dikatakan cukup baik. Tipe terumbu karang yang ada di Pulau Badi adalah terumbu karang tepi (fringing reef). Karang yang banyak ditemukan di kedua pulau antara lain genus Acropora, Echhinopora, Euphyllia, Favid, Favites, Fungia, Galaxea, Lobophylla, Melliopora, Montipora, Pavona, Pocillopora, Porites, Pyrogyra, Seriatopora dan Turbinaria. Invertebrata yang ditemui antara lain sea urcin, bulu babi, bintang ular, bintang biru, siput laut, udang air, bintang kotak, bintang merah dan kima. Sedangkan ikan karang yang banyak ditemukan di pulau tersebut antara lain jenis Pterocaesio kryso (Pterocaesio chrysozona), betok Alex (Pomacentrus alexanderae), betok bule strip (Amblyglyphidodon curacao), betok Ternate (Chromis ternatensis), betok hijau/Jae-Jae (Chromis viridis), ekor kuning (Caesio cuning), KKO Jakarta (Cirrhilabrus cyanopleura) dan muka biru (Pomacentrus smithi).

4.2 Daerah Perlindungan Laut (DPL)

Desa Mattiro Deceng memiliki dua DPL, yaitu di Pulau Badi dan Pulau Pajjenekang. Tahapan pembentukan dan pengelolaan DPL meliputi sosialisasi awal pembentukan DPL, survei lokasi calon DPL dan penentuan lokasi DPL, penetapan DPL, pemasangan tanda batas DPL, pelatihan dan studi banding, pembentukan kelompok pengelola, pengawasan DPL, monitoring dan evaluasi DPL.

1. Sosialisasi awal pembentukan DPL

Sosialisasi awal pembentukan DPL dilakukan dalam bentuk Forum Group Discussion pada tahun 2006. Agenda utama yang dibicarakan antara lain penggambaran bersama calon lokasi DPL dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA), termasuk didalamnya pemetaan sumberdaya dan stakeholder. Masyarakat yang mengetahui keberadaan informasi tersebut memplot sendiri

informasi yang ada pada peta dasar atau langsung membuat peta sendiri. Selanjutnya, dilakukan survei terhadap lokasi-lokasi tersebut.

2. Survei lokasi calon DPL dan penentuan lokasi DPL

Survei lokasi calon DPL dilakukan berdasarkan pemetaan potensi yang telah dilakukan oleh masyarakat. Survei dilakukan di dua pulau, yaitu Pulau Badi dan Pajjenekang. Desa Mattiro Deceng memiliki dua lokasi DPL, yaitu DPL Pulau Badi dan DPL Pajjenekang. Lokasi yang dipilih adalah lokasi dengan tutupan karang yang baik atau cukup baik, bukan merupakan daerah penangkapan nelayan dan tidak jauh dari pantai sehingga memudahkan masyarakat dalam pengawasan terhadap lokasi DPL. Jarak DPL Badi dari pantai berkisar 400 m, sedangkan jarak DPL Pajjenekang dari pantai berkisar 200 m. Setiap lokasi DPL ditetapkan dengan posisi geografis menggunakan GPS berdasarkan Lintang Selatan dan Bujur Timur. Letak geografis tersebut ditetapkan sebagai no take zone atau daerah larang ambil.

3. Penetapan DPL

Setelah dilakukan survei, ditetapkanlah DPL di dua pulau tersebut. Penetapan DPL dikukuhkan dengan Perdes No. 01 Tahun 2007 tentang Daerah Perlindungan Laut. Perdes ini hanya mencantumkan adanya DPL Pulau Badi, sedangkan sampai saat ini belum ada legalitas atau Perdes untuk DPL Pulau Pajjenekang. Hal ini disebabkan saat penetapan perdes, posisi geografis atau titik-titik koordinat batas DPL belum ditetapkan, masih dalam tahapan inisiasi pembentukan DPL di Pulau Pajjenekang. Penetapan perdes tersebut diinisiasi oleh COREMAP II dan berkecenderungan untuk memenuhi target program COREMAP II yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi dana. Ketika perdes harus ditetapkan, titik-titik koordinat batas DPL Pulau Pajjenekang belum selesai ditentukan.

Berdasarkan perdes ini, pembentukan DPL bertujuan untuk (i) menghentikan dan/atau menanggulangi pengrusakan terhadap biota perairan

desa, (ii) menjamin dan melindungi kondisi lingkungan dan sumberdaya perairan desa dan (iii) meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dalam

menjaga dan memelihara sumberdaya perairan desa. Pembentukan DPL tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk (i) mempertahankan produksi ikan dalam DPL, (ii) menjaga keanekaragaman sumberdaya hayati perairan desa, (iii) tempat satwa dan/atau spesies langka bertelur dan mencari makan, (iv) laboratorium alam untuk penelitian, (v) sarana pendidikan pelestarian sumberdaya perairan desa dan (vi) tujuan wisata. Perdes ini akan menjadi salah satu lembaran daerah dalam Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Terumbu Karang dimana saat ini masih dalam proses pembahasan di Pemerintah Kabupaten Pangkep.

4. Pemasangan tanda batas

Pembatasan wilayah DPL di Pulau Badi dimulai dari pangkal rataan terumbu yang berupa garis pantai hingga ke ujung tubir terumbu, sehingga bentuk bidang wilayahnya tidak berbentuk persegi pada umumnya. Pada garis pantai bentuk batas DPL mengikuti lekuk garis pantai dan pada wilayah tubir terumbu polanya mengikuti bentuk batas terumbu. Pemasangan tanda batas dengan pelampung dilakukan pada 4 titik penempatan sehingga nantinya membentuk formasi persegi panjang. Koordinat titik penempatan pelampung tanda batas DPL Pulau Badi dapat dilihat pada Tabel 14. Jenis tanda batas yang digunakan di DPL disajikan pada Gambar 9 dan 10.

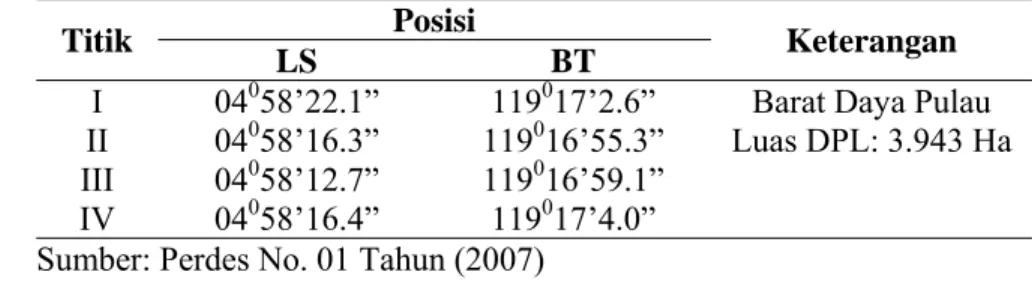

Tabel 14. Koordinat titik penempatan tanda batas DPL Pulau Badi

Titik Posisi Keterangan

LS BT

I 04058’22.1” 119017’2.6” Barat Daya Pulau Luas DPL: 3.943 Ha II 04058’16.3” 119016’55.3”

III 04058’12.7” 119016’59.1” IV 04058’16.4” 119017’4.0” Sumber: Perdes No. 01 Tahun (2007)

5. Pelatihan dan studi banding

Pelatihan dan studi banding dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas SDM dan melihat pembelajaran dari daerah lain tentang pengelolaan sumberdaya terumbu karang. Pelatihan yang pernah diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, dalam hal ini COREMAP II terkait dengan pengelolaan DPL antara lain pelatihan tentang pengelolaan DPL, pelatihan sistem

pengawasan masyarakat dan pemantauan kondisi terumbu karang berbasis masyarakat. Studi banding yang diselenggarakan oleh COREMAP II antara lain studi banding ke Bali, Taman Nasional Bunaken dan Karimunjawa.

Gambar 9. Tanda DPL Pulau Badi

6. Pembentukan kelompok pengelola

Kelompok pengelola DPL tidak dibuat secara khusus, melainkan diserahkan langsung kepada LPSTK Desa Mattiro Deceng. Adapun kelompok pengelola ini mempunyai tugas antara lain:

1. Membuat perencanaan pengelolaan DPL dengan persetujuan masyarakat. 2. Mengelola DPL secara berkelanjutan.

3. Menjaga kelestarian dan pemanfaatan DPL untuk kepentingan masyarakat. 4. Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti melakukan

pelanggaran.

5. Melakukan perampasan atas barang dan/atau alat-alat yang dipergunakan oleh pelanggar.

6. Memberikan laporan keadaan DPL secara periodik kepada Kepala Desa. 7. Pengawasan DPL

Pengawasan DPL dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang merupakan bagian anggota LPSTK. Pokmaswas bertugas mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Susunan kepengurusan Pokmaswas ini meliputi ketua, bendahara dan anggota. Pokmaswas mengadakan patroli untuk melihat dan mengawasi aktivitas sekitar DPL maupun non-DPL. Berdasarkan Perdes tentang pembentukan DPL, hal-hal yang dilarang untuk dilakukan di DPL antara lain

(i) melintasi/melewati/menyeberang DPL kecuali dalam keadaan darurat, (ii) memancing/menangkap ikan dengan segala jenis alat tangkap, (iii) mengambil

biota laut, tumbuhan dan karang yang hidup ataupun mati, (iv) menggunakan

lampu di dalam DPL pada malam hari dengan maksud untuk menarik ikan, (v) melakukan budidaya rumput laut, ikan karang dan ikan lainnya di dalam DPL,

(vi) menempatkan bagan di dalam DPL, (vii) membuang jangkar di dalam DPL, (viii) membuang sampah di dalam DPL dan melakukan penambangan di dalam DPL.

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar yaitu:

1. Jika melanggar sekali, sanksi yang diberikan meliputi permintaan maaf oleh pelanggar, mengembalikan semua hasil yang diperolehnya dari DPL kepada

desa dan menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi pelanggaran tersebut di hadapan aparat desa, kelompok pengelola dan masyarakat.

2. Pelaku sama melakukan pelanggaran kedua kalinya, sanksi meliputi denda dengan sejumlah uang yang akan ditentukan kemudian oleh kelompok pengelola dan menyita semua peralatan yang dipakai dalam pelanggaran aturan DPL.

3. Pelaku sama melakukan pelanggaran ketiga kalinya, sanksi meliputi denda dengan sejumlah uang yang akan ditentukan kemudian oleh kelompok pengelola, menyita semua peralatan yang dipakai dalam pelanggaran aturan DPL dan diwajibkan melakukan pekerjaan sosial untuk kepentingan masyarakat (kerja bakti, membetulkan MCK umum dan sanksi lain yang kemudian ditentukan kepala desa/atau masyarakat desa).

4. Pelaku sama melakukan pelanggaran lebih dari tiga kali, sanksi meliputi point-point sebelumnya dan akan diserahkan ke kepolisian serta dapat dikenakan sanksi adat yang masih diakui masyarakat. Sanksi adat meliputi dikucilkan dalam pergaulan dan diusir dari pulau.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa stakeholder, pengawasan terhadap wilayah DPL tidak dilakukan secara rutin, mengingat perahu yang ada mengalami kerusakan dan terkendala bahan bakar. Sistem logbook yang dianjurkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk setiap kegiatan pengawasan pun tidak terdokumentasi dengan baik.

Di Pajjenekang, pengawasan dilakukan masyarakat yang sedang tidak melaut di pos pengawasan yang didirikan di dekat pantai. Karena jarak DPL dan pantai tidak terlalu jauh, beberapa anggota masyarakat mudah mengawasi DPL.

Meskipun tidak ada data logbook yang terstruktur dan rutin, berdasarkan wawancara dengan penduduk setempat, pelanggaran mendekati nihil. Pelanggaran yang ada biasanya dilakukan oleh nelayan pendatang dari pulau luar. Sejauh ini, tidak ada pengebom atau pembius yang beroperasi di Pulau Badi dan Pajjenekang. Di Pulau Badi sendiri meskipun masih terdapat pembius, beroperasi di luar pulau. Sedangkan di Pajjenekang sudah tidak ada lagi pengebom atau pembius. Beberapa pengebom di pulau ini menghentikan aktifitasnya dan beralih ke pancing atau

pembeli ikan karena sadar akan dampak pengeboman dan pembiusan yang merusak ekosistem terumbu karang di wilayah perairan sendiri.

Di desa diberlakukan aturan bagi siapapun yang melakukan kunjungan ke desa, baik untuk wisata maupun penelitian yang melakukan penyelaman, diwajibkan lapor ke kantor desa atau melalui Ketua LPSTK yang telah ditunjuk dan dipercaya untuk mengelola DPL. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan kerusakan terumbu karang.

8. Monitoring dan evaluasi DPL

Monitoring dan evaluasi merupakan aspek penting untuk menilai keberhasilan pengelolaan DPL. Tujuan pembentukan DPL di Desa Mattiro Deceng antara lain untuk menjamin dan melindungi kondisi lingkungan dan sumberdaya perairan desa. Studi baseline terumbu karang di DPL merupakan salah satu kajian yang dilakukan untuk melihat kondisi ekologi di DPL. Studi ini meliputi pengamatan terhadap karang, ikan karang dan megabenthos. Studi ini dilakukan sejak tahun 2008 oleh LIPI dan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, dalam hal ini CRITC COREMAP II Kabupaten Pangkep. Tahun 2009 dilakukan kajian serupa oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep yang melibatkan pihak ketiga.

4.3 Dampak DPL terhadap Ekologi Terumbu Karang 4.3.1 Parameter Kualitas Perairan

Pertumbuhan dan distribusi organisme laut tergantung pada parameter fisik perairan, seperti suhu, salinitas, kecerahan dan kecepatan arus. Tabel 15 menunjukkan kualitas perairan di lokasi penelitian, yaitu DPL Pulau Badi.

Tabel 15. Data kualitas perairan di DPL Pulau Badi

No Parameter Hasil Pengukuran Keterangan 1. Kecepatan arus 0.3 m/dtk Arah arus ke utara

2. Kecerahan 100%

3. Kedalaman 3 m

4. Salinitas 32‰

Kecepatan arus di lokasi penelitian berkisar 0.3 m/detik. Arus di perairan Pulau Badi dipengaruhi oleh dinamika arus Selat Makassar. Pasokan utama massa air berasal dari Laut Sulawesi (Samudera Pasifik). Umumnya arus bergerak dari utara ke selatan atau sebaliknya, sesuai dengan musim yang berlaku. Kondisi arus saat penelitian termasuk kuat dan menuju ke utara. Pergerakan ikan pun dimungkinkan menuju ke arah utara. Karenanya, banyak nelayan yang mencari ikan di sebelah utara Pulau Badi. Keberadaan arus tersebut mengalirkan massa air yang mengandung nutrient dan sedimen. Arus yang kuat dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan terumbu karang karena dapat membersihkan pori-pori karang utamanya dari tutupan sedimen.

Kecerahan perairan mencapai 100% dan kedalaman lokasi penelitian berkisar 3 m. Kecerahan dan kedalaman dapat mempengaruhi pertumbuhan karang. Cahaya yang mempengaruhi tingkat kecerahan perairan merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena cahaya sangat dibutuhkan bagi zooxanthellae untuk melakukan proses fotosintesis dimana hasil fotosintesis tersebut dimanfaatkan oleh organisme lainnya.

Salinitas perairan di DPL Pulau Badi saat penelitian adalah 32‰. Ini berarti besaran salinitas tersebut masih dalam batas normal. Menurut Nybakken (1992), kisaran salinitas yang baik untuk kehidupan ekosistem terumbu karang adalah 32.00 – 35.00‰.

Suhu perairan di DPL Pulau Badi adalah 300C. Kisaran suhu yang baik untuk pertumbuhan karang adalah 23 – 250C. Suhu ekstrim yang masih dapat ditoleransi berkisar antara 36 – 400C (Nybakken 1992). Sedangkan menurut

Anwar et al (1984), kisaran suhu yang baik untuk ikan adalah 25 - 320C. Pola

suhu perairan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti intensitas cahaya, pertukaran panas antara air dengan udara di sekelilingnya dan ketinggian geografis (Barus 2004).

4.3.2 Tutupan Karang Hidup

Pengamatan kondisi terumbu karang DPL hanya dilakukan di Pulau Badi. Titik lokasi pengamatan merupakan titik lokasi pengamatan yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2008 dan COREMAP II Kabupaten Pangkep tahun 2009 pada

kedalaman 3 m. Hasil pengamatan tahun 2008 – 2010 menunjukkan persentase tutupan karang hidup berturut-turut, yaitu 42%, 53% dan 54% (Prayudha dan Petrus 2008, COREMAP II 2009). Hal ini berarti terjadi peningkatan persentase tutupan karang hidup sebesar 12% selama 2 tahun DPL terbentuk. Berdasarkan Gomez dan Yap (1988), persentase karang hidup saat ini termasuk dalam kategori baik. Kenaikan ini diindikasikan karena tidak adanya aktivitas penangkapan di DPL. Sesuai dengan kesepakatan, lokasi DPL merupakan zona larang ambil dimana tidak diperbolehkan melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya di lokasi tersebut. Persentase kenaikan tutupan karang hidup DPL Pulau Badi disajikan pada Gambar 11. Beberapa contoh gambar kondisi terumbu karang disajikan pada Lampiran 3.

Sumber: Prayudha dan Petrus (2008), COREMAP II (2009) dan data penelitian (2010)

Gambar 11. Persentase tutupan karang hidup DPL Pulau Badi (2008 – 2010) Kenaikan persentase tutupan karang hidup tahun 2008 – 2009 adalah 11% dan 2009 – 2010 adalah 1%. Hal ini menunjukkan perbedaan kenaikan yang berbeda dari tahun ke tahun. Kenaikan yang kecil pada tahun 2009 – 2010 diindikasikan adanya pemutihan karang yang ditemui pada saat pengamatan kondisi terumbu karang (2010). Pemutihan karang ini belum/tidak dapat diantisipasi dengan adanya DPL, tetapi lebih kepada tindakan-tindakan untuk mengurangi dampak global warming.

4.3.3 Indeks Mortalitas Karang

Indeks mortalitas atau indeks kematian karang memperlihatkan besarnya perubahan karang hidup menjadi karang mati. Berdasarkan perhitungan indeks mortalitas karang di DPL Pulau Badi tahun 2008 – 2010 diperoleh masing-masing sebesar 0.5, 0.21 dan 0.21. Hal ini menunjukkan adanya penurunan indeks mortalitas karang dari tahun 2008 sampai 2010. Penurunan mortalitas karang ini diindikasikan karena tidak adanya aktifitas penangkapan di DPL. Indeks mortalitas karang yang diperoleh saat penelitian mendekati 0, yaitu 0.21. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan berarti bagi karang hidup. Besaran indeks mortalitas karang yang sama pada tahun 2009 dan 2010 dapat disebabkan karena kenaikan persentase tutupan karang hidup yang kecil, yaitu 1%.

4.3.4 Ikan Karang

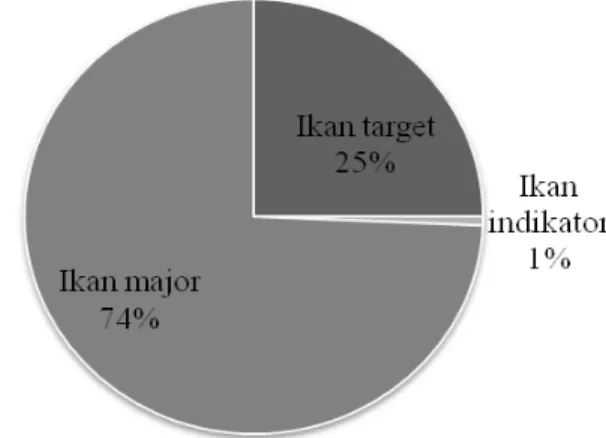

Ikan karang dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan tujuan pengelolaannya, yaitu: ikan target, ikan indikator dan ikan mayor. Ikan yang ditemukan saat

pengamatan terdiri dari 45 spesies dari 18 famili. Kelimpahan ikan adalah 456 ind/250 m2 dengan komposisi kelimpahan ikan target, indikator dan major

masing-masing 114 ind/250 m2, 3 ind/250 m2 dan 339 ind/250 m2 (Gambar 12).

Gambar 12. Persentase jumlah individu ikan/250 m2 di DPL Pulau Badi (2010)

Jika dibandingkan dengan tahun 2009 (319 ind/250 m2), maka kelimpahan ikan yang diperoleh saat pengamatan mengalami peningkatan (Gambar 13). Data yang diperoleh ini tidak dapat dibandingkan dengan data 2008 karena berdasarkan

laporan yang diperoleh tidak menunjukkan kelimpahan ikan di lokasi DPL Pulau Badi, akan tetapi kelimpahan ikan keseluruhan DPL di Kecamatan Liukang Tuppabiring. Famili dan spesies ikan yang ditemukan di DPL Pulau Badi disajikan pada Lampiran 4.

Sumber: COREMAP II (2009) dan data penelitian (2010)

Gambar 13. Kelimpahan ikan/250 m2 di DPL Pulau Badi (2009-2010) Persentase jumlah ikan indikator yang dijumpai adalah 1%. Pada umumnya, ikan ini jumlahnya lebih kecil daripada ikan major. Ikan indikator dijadikan indikator kesuburan ekosistem terumbu karang yang diwakili oleh famili Chaetodontidae. Ikan indikator yang dijumpai di DPL saat pengamatan adalah Chaetodon octofasciatus. Pada tahun 2008, dijumpai lebih dari satu spesies ikan indikator, yaitu Chaetodon octofasciatus, Chaetodon baronessa, Chaetodon kleini, Chaetodon trifascialis dan Chelman rostratus (Prayudha dan Petrus 2008). Pada tahun 2009 ditemukan lebih banyak jumlah ikan indikator dengan kelimpahan 7 ind/250 m2. Hal ini menunjukkan adanya penurunan jenis dan jumlah ikan indikator. Hal ini dapat disebabkan antara lain (i) pada saat pengamatan ikan-ikan tersebut tidak berada pada transek pengamatan dan (ii) kondisi karang yang menyebabkan ikan-ikan tersebut tidak nyaman untuk tumbuh dan berkembang lagi. Meskipun adanya peningkatan persentase tutupan karang hidup, adanya pemutihan karang yang ditemukan di sekitar lokasi

pengamatan meskipun tidak terlalu banyak dapat mengancam kondisi karang ke depan dan pada akhirnya mengancam kehidupan biota lainnya.

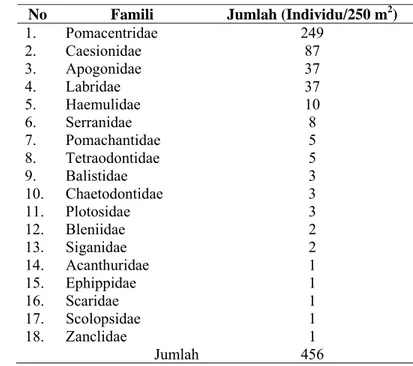

Berdasarkan pengamatan tahun 2010, kelimpahan tertinggi ditemukan pada famili Pomacentridae dengan kelimpahan 249 ind/250 m2. Begitu pula pada tahun sebelumnya. Hanya saja, kelimpahan famili ini lebih kecil daripada tahun 2009, yaitu 300 ind/250 m2. Famili Pomacentridae merupakan ikan karang yang mempunyai jenis ikan terbanyak dan menjadi kelompok dominan di perairan terumbu karang. Famili ini umumnya menempati urutan pertama dalam jumlah maupun jenis ikan dalam perairan terumbu karang. Ikan ini memiliki daerah territorial tertentu, relatif stabil dan dijumpai dimulai dari daerah pasang surut sampai dengan kedalaman 40 m (Montgomery et al. 1980). Kelimpahan ikan tertinggi saat pengamatan (2010) adalah ikan Chromis ternatensis, yaitu sebesar 80 ind/250 m2.

Tujuh dari sebelas famili utama menurut Djamali dan Mubarak (1998) dan Hutomo (1986) sebagai penyumbang produksi perikanan ditemukan di DPL Pulau Badi ini, yaitu: Caesionidae, Serranidae, Scaridae, Siganidae, Labridae, Haemulidae dan Acanthuridae. Jumlah individu famili ikan disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Jumlah individu famili ikan/250 m2 di DPL Pulau Badi (2010) No Famili Jumlah (Individu/250 m2)

1. Pomacentridae 249 2. Caesionidae 87 3. Apogonidae 37 4. Labridae 37 5. Haemulidae 10 6. Serranidae 8 7. Pomachantidae 5 8. Tetraodontidae 5 9. Balistidae 3 10. Chaetodontidae 3 11. Plotosidae 3 12. Bleniidae 2 13. Siganidae 2 14. Acanthuridae 1 15. Ephippidae 1 16. Scaridae 1 17. Scolopsidae 1 18. Zanclidae 1 Jumlah 456

Indeks keanekaragaman, indeks keseragaman dan indeks dominansi dihitung sebagai data dukung dan pelengkap. Data ini tidak dapat dibandingkan dengan data tahun sebelumnya karena keterbatasan informasi data yang diperoleh. Perhitungan indeks-indeks tersebut disajikan pada Lampiran 5.

Keanekaragaman merupakan suatu karakteristik tingkatan komunitas berdasarkan organisasi biologisnya. Indeks Keanekaragaman (H’) populasi organisme digunakan agar mudah untuk menganalisis informasi jumlah individu masing-masing spesies ikan dalam suatu komunitas (Odum 1993). Indeks Keanekaragaman ikan di DPL Pulau Badi adalah 3.05. Berdasarkan Indeks Shannon-Wiener, keanekaragaman ikan termasuk dalam kategori tinggi. Suatu komunitas dikatakan mempunyai keanekaragaman tinggi apabila terdapat banyak spesies dengan jumlah individu masing-masing spesies yang relatif merata.

Keseragaman ikan menunjukkan pola sebaran ikan, yaitu merata atau tidak. Indeks Keseragaman ikan (E) menunjukkan 0.8. Hal ini berarti bahwa keseragaman antarspesies relatif seragam atau jumlah individu masing-masing spesies relatif sama.

Indeks Dominansi (C) digunakan untuk mengetahui tingkat dominansi oleh spesies tertentu dalam ekosistem. Tingkat dominansi yang tinggi dapat mengganggu struktur komunitas karena adanya tekanan ekologi. Indeks dominansi ikan di DPL Pulau Badi menunjukkan 0.08. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat spesies yang mendominasi spesies lainnya sehingga komunitas dalam keadaan stabil.

Tinggi rendahnya kelimpahan, keanekaragaman dan keseragaman ikan dapat dipengaruhi oleh pengambilan data ikan pada saat pengamatan di lapangan. Penambahan dan pengurangan jumlah spesies ikan dapat disebabkan oleh:

1. Spesies tertentu tidak berada di daerah transek pengamatan, sehingga tidak tercatat

2. Karang dijadikan ikan sebagai tempat perlindungan. Peningkatan jumlah perlindungan mengakibatkan peningkatan kelimpahan ikan yang secara spesifik menjadikan karang sebagai tempat persembunyian (Jones 1991). 3. Adanya migrasi ikan keluar atau masuk di daerah pengamatan.

- Ikan menjadikan karang sebagai tempat mencari makan karena terdapat hubungan antara ikan dan biota yang hidup pada karang termasuk alga (Choat dan Bellwood 1991).

- Ikan menjadikan karang sebagai tempat berlindung dan daerah luar karang sebagai tempat mencari makan (Barnes 1980).

- Spesies diurnal bersembunyi di karang sedangkan spesies nocturnal mencari makan, sebaliknya pada siang hari spesies diurnal mencari makan dan spesies nocturnal bersembunyi.

- Ikan hanya berada di terumbu karang pada sebagian siklus hidupnya, misalnya saat juvenil, dan pada saat dewasa beruaya ke luar terumbu. Beberapa jenis ikan karang keluar dari ekosistemnya ke biotope lain, seperti ke daerah lamun (Sorokin 1993).

4.4 Dampak DPL terhadap Ekonomi Masyarakat

Pengukuran pendapatan nelayan tidak mudah dilakukan mengingat kegiatan nelayan tergantung pada musim. Saat musim barat, nelayan menangkap ikan di luar propinsi, seperti Kabaena, Buton, Kendari dan Kalimantan. Pada musim timur, nelayan menangkap ikan di perairan Makasar dan Pangkep, seperti Kondongbali, Langkae, Lanjukang, Tambakulu, Pamanggangang dan sekitar Pulau Badi dan Pajjenekang. Tabel 17 menunjukkan persepsi hasil tangkap nelayan.

Tabel 17. Persepsi hasil tangkap nelayan pada musim barat dan timur

No Jenis Bulan Lokasi Penangkapan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Musim barat Kabaena, Buton, Kendari,

Kalimantan

2. Musim timur Makasar dan Pangkep

Sumber: COREMAP II (2006 dan 2007) Keterangan:

: Tinggi : Rendah

Pada bulan Maret hingga September (musim timur), nelayan aktif menangkap ikan sunu, kerapu dan lobster di lokasi sekitar Pulau Gondongbali, Langkai, Lanjukang, Tambakulu, Pamanggangang atau di lokasi taka/karang di sekitar pulau pemukiman mereka. Beberapa nelayan melakukan penangkapan

setiap hari (kecuali hari Jumat). Perolehan ikan sunu pun tidak menentu. Tidak setiap kali memancing menghasilkan ikan. Perolehan tangkapan nelayan rata-rata 1 ekor sunu dengan berat kurang lebih 1 kg. Terkadang satu hari dapat ikan tiga hari tidak melaut karena kehabisan biaya ke laut.

Beberapa nelayan mencari ikan selama 2 minggu hingga 1 bulan. Bagi nelayan yang mencari ikan selama kurang lebih sebulan, maka mereka cenderung memilih sebuah pulau (biasanya yang tidak berpenghuni) yang digunakan sebagai basecamp mereka untuk beristirahat, seperti Pulau Jangang-jangangang dan Pamanggangang. Hal ini dilakukan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Pada musim barat, nelayan ikan sunu akan menangkap ke lokasi lain, yaitu sekitar taka/karang di Kalimantan Timur, Sinjai, Selayar dan Kabaena (Sulawesi Tenggara) serta NTT.

Beberapa nelayan, yaitu parengge dan purse seine melakukan penangkapan ikan di sekitar perairan Pulau Langkai dan Gondongbali pada musim timur dan musim barat mereka cenderung menuju lokasi di Kabaena dan menjual hasilnya di Kota Kendari. Selama enam bulan tersebut, mereka tinggal di Kendari. Jumlah tangkapan tergantung dari musim. Saat musim timur, rata-rata mereka memperoleh hasil antara 1 dan 10 keranjang/hari (1 keranjang ≈ 15 kg). Saat

musim barat, nelayan dapat memperoleh lebih banyak yaitu antara 30 - 60 keranjang/hari. Adapun jenis ikan yang biasa diperoleh antara lain ikan

kembung, cakalang, layang dan tembang.

Keberadaan DPL diharapkan akan berpengaruh pada pendapatan dan hasil tangkap nelayan di lokasi penangkapan sekitar pulau, yaitu pada musim timur karena pada musim tersebut, nelayan mencari ikan di sekitar pulau mereka. Berdasarkan wawancara yang dilakukan tentang pendapatan dan hasil tangkap nelayan, dapat dikatakan bahwa keberadaan DPL belum dapat meningkatkan pendapatan dan jumlah tangkapan masyarakat. Adapun 8.57% responden menyatakan bahwa ada peningkatan pendapatan, 87.14% responden menyatakan tidak ada perubahan pendapatan dan 4.29% responden menyatakan adanya penurunan pendapatan. Sebanyak 27.14% responden menyatakan adanya peningkatan hasil tangkapan, 80.00% responden menyatakan tidak ada perubahan

hasil tangkapan dan 2.86% responden mengalami penurunan hasil tangkapan. Hal ini dapat diindikasikan karena beberapa hal, antara lain:

1. Adanya kenaikan bahan bakar sehingga biaya yang dikeluarkan untuk menangkap ikan semakin besar sedangkan jumlah tangkapan ikan tidak ada perubahan. Meskipun harga ikan terdapat kenaikan dari tahun ke tahun dan perolehan hasil penjualan ikan meningkat, akan tetapi digunakan untuk menutupi biaya bahan bakar yang mengalami kenaikan.

2. DPL yang masih berumur 2 tahun, diindikasikan belum mampu menyediakan suplai ikan di luar wilayah DPL yang banyak. Masih diperlukan lebih lanjut penelitian/kajian tentang kemampuan DPL menyuplai stok ikan di luar wilayah DPL.

4.5 Dampak DPL terhadap Sosial Masyarakat

4.5.1 Persepsi Masyarakat terhadap Sumberdaya dan DPL

Penilaian persepsi masyarakat didasarkan pada skor. Persentase skor persepsi masyarakat yang diperoleh adalah 65.39% dari total skor ideal (Lampiran 5). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat persepsi masyarakat terhadap sumberdaya dan DPL adalah cukup bagus.

Secara keseluruhan, persepsi masyarakat terhadap sumberdaya dan DPL adalah cukup baik. Hal ini disebabkan masyarakat mengetahui potensi sumberdaya yang dimiliki desa tersebut dan untuk pengelolaannya agar tetap terjaga diperlukan adanya DPL. Persepsi inilah yang dapat mendukung pengelolaan sumberdaya dan DPL kedepan oleh masyarakat.

Adapun hasil persepsi masyarakat terhadap sumberdaya dan DPL adalah sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap potensi terumbu karang adalah baik. 2. Persepsi masyarakat terhadap kelimpahan ikan adalah cukup berlimpah. 3. Masyarakat sedikit tahu tentang pengertian DPL. Hal ini disebabkan karena

masyarakat merasa kurang adanya sosialisasi dan hanya mengenal adanya tanda DPL tanpa mengerti maksud DPL itu sendiri. Tindakan masyarakat pun tidak menolak dengan adanya DPL. Hal ini disebabkan sebelum dibentuk

adanya DPL, masyarakat tidak menangkap ikan di lokasi yang sekarang menjadi DPL.

4. Masyarakat memberikan dukungan pembentukan DPL. Meskipun persepsi terhadap pengertian DPL rendah, masyarakat pada dasarnya mendukung adanya suatu kawasan yang dikelola demi keberlanjutan sumberdaya, dalam hal ini DPL. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat menangkap ikan di luar pulau sehingga dengan adanya pembatasan wilayah masyarakat nelayan tidak merasa dirugikan.

5. Persepsi masyarakat terhadap manfaat yang akan ditimbulkan adanya DPL adalah cukup bermanfaat. Pembentukan DPL yang pertama kali diinisiasi oleh pemerintah ini mempunyai maksud dan tujuan tertentu sehingga masyarakat meyakini suatu saat akan bermanfaat bagi masyarakat.

6. Masyarakat sedikit tahu tentang sanksi atas pelanggaran yang dilakukan di wilayah DPL. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi tentang Perdes penetapan DPL yang didalamnya mencakup sanksi atas pelanggaran yang dilakukan di DPL.

7. Masyarakat memberikan dukungan akan keberlanjutan DPL untuk menjaga ekosistem terumbu karang.

8. Masyarakat cukup mendukung jika suatu saat diberlakukan kegiatan konservasi dimana kemudian hari akan dijadikan kebiasaan masyarakat, seperti buka tutup kawasan DPL. Masyarakat Desa Mattiro Deceng tidak memiliki suatu kebiasaan konservasi sebelum adanya DPL ini. Masyarakat hanya mempunyai suatu tradisi budaya, yaitu Festival Muharram dan Mandi Shafar.

4.5.2 Partisipasi Masyarakat

Persentase skor partisipasi masyarakat adalah 23.40% dari total skor ideal (Lampiran 6). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan pengelolaan DPL adalah rendah. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Hanya pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam pembentukan Pokmas dan

LPSTK, seperti tokoh masyarakat, dusun dan masyarakat non nelayan. Ini terlihat dari personil kepengurusan LPSTK.

2. Kegiatan sosialisasi, survei lokasi, penetapan perdes, pemasangan tanda batas DPL yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan pihak ketiga yang menyebabkan kurang kontaknya pemerintah dengan masyarakat. Terlebih pelaksanaan kegiatan dibatasi oleh tahun anggaran pemerintah sehingga target kegiatan harus terselesaikan pada tahun tersebut. Disini faktor proyek masih menonjol. 3. Kegiatan pengawasan masih menggantungkan pembiayaan dari pemerintah

sehingga kegiatan pengawasan tidak dapat dilakukan secara rutin.

4. Kegiatan pelatihan dan studi banding diperuntukkan bagi personil yang terlibat aktif dalam COREMAP II, yaitu dalam kepengurusan LPSTK. Hal ini pun sangat terbatas keikutsertaan masyarakat karena keterbatasan dana dan peserta yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah.

5. Kegiatan analisis dampak program berupa pemantauan kondisi terumbu karang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak ketiga. Pelaksanaan kegiatan tersebut hanya melibatkan motivator desa COREMAP II yang pemilihannya ditunjuk oleh masyarakat desa.

6. Adanya suatu pemikiran bahwa DPL ini merupakan program pemerintah dan dibiayai oleh pemerintah serta dikelola oleh beberapa orang tertentu saja menyebabkan masyarakat tidak merasakan kepemilikan adanya program ini dan tidak berpartisipasi di dalam kegiatan pengelolaan.

Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan pengelolaan DPL merupakan hal penting yang harus diperhatikan, mengingat masyarakat mempunyai hak untuk memanfaatkan sumberdaya dengan ikatan sejarah dan tradisional. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DPL diharapkan dapat menyediakan fasilitas, dukungan politik dan moral dalam pengelolaan DPL, termasuk di dalamnya pengawasan yang dapat dilakukan dan penegakan aturan bersifat sukarela. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan DPL akan menimbulkan rasa memiliki program tersebut dan berpengaruh terhadap sikap dan tindakan masyarakat terhadap pengelolaannya (Crawford et al. 2000).

4.5.3 Peran Pemerintah

Persentase skor peran pemerintah adalah 58.32% dari total skor ideal (Lampiran 7). Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pembentukan dan pengelolaan DPL dinilai cukup baik/bagus. Hasil penilaian masyarakat terhadap peran pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Peran pemerintah dalam memberikan bantuan pemberdayaan masyarakat adalah baik. Peran pemerintah dalam hal ini berupa dana bergulir (seed fund), village grant, pondok informasi serta bantuan perahu, atraktor dan rumpon kepada masyarakat nelayan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep. Seed fund dan village grant merupakan bantuan pemerintah melalui

program COREMAP II dan pada tahun 2009 mencapai Rp 86 000 000 dan Rp 125 000 000. Pondok informasi merupakan suatu pusat informasi

sekaligus sebagai tempat bagi masyarakat untuk melakukan pertemuan atau kegiatan, termasuk tempat menyajikan data-data perkembangan pengelolaan dana-dana berbantuan COREMAP, baik untuk usaha ekonomi maupun untuk pembangunan prasarana sosial atau pendukung pengelolaan sumberdaya ekosistem terumbu karang. Bantuan perahu, atraktor dan rumpon merupakan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan diprioritaskan untuk nelayan pancing cumi.

2. Peran pemerintah dalam pemberian tanda batas DPL adalah jelas. Hal ini disebabkan batasan-batasan DPL diberikan tanda khusus dan sampai dengan penelitian dilakukan tanda batas tersebut masih ada. Tanda tersebut dipasang sebagai tanda zona larang ambil.

3. Peran pemerintah dalam memberikan pelatihan adalah cukup baik. Pelatihan yang pernah diikuti oleh masyarakat terkait pengelolaan DPL antara lain pelatihan tentang pengelolaan DPL, pelatihan sistem pengawasan masyarakat dan pemantauan kondisi terumbu karang berbasis masyarakat. Pelatihan lainnya pun juga diikuti masyarakat dalam rangka mendukung pengelolaan pesisir dan lautan secara umum, antara lain pelatihan guru tentang muatan lokal pesisir dan lautan, pelatihan gender tentang pasca panen dan sertifikasi ikan hias.

4. Peran pemerintah dalam pengelolaan terumbu karang adalah cukup baik. Pengelolaan terumbu karang ini berupa rangkaian kegiatan yang terkait dengan pengelolaan terumbu karang secara umum, seperti penyusunan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang dan (RPTK) dan pelaksanaannya. 5. Peran pemerintah dalam pendanaan adalah cukup banyak. Pendanaan

pemerintah diberikan dalam rangka pembentukan dan pengelolaan DPL, seperti sosialisasi DPL, survei lokasi, penetapan perdes dan pemasangan tanda batas, pelatihan dan studi banding, pembentukan kelompok pengelola, pengawasan dan survei dampak DPL terhadap ekosistem terumbu karang. 6. Peran pemerintah dalam memberikan pendampingan pengelolaan DPL adalah

cukup baik. Pendampingan pengelolaan DPL dilakukan oleh SETO, Fasilitator Masyarakat dan Motivator Desa yang ditunjuk oleh PMU COREMAP II Kabupaten Pangkep. Konsultasi masyarakat dengan pendamping dapat dilakukan baik secara formal maupun informal. Pendampingan intensif dilakukan oleh Motivator Desa karena bermukim di desa tersebut, sedangkan SETO dan Fasilitator Masyarakat yang membawahi beberapa pulau tidak dapat secara intensif melakukan pendampingan di masyarakat.

7. Peran pemerintah dalam sosialisasi DPL adalah kurang baik. Hal ini disebabkan karena sosialisasi formal dinilai belum menyentuh ke masyarakat nelayan, hanya terbatas pada orang-orang tertentu saja yang mengikuti sosialisasi.

8. Peran pemerintah dalam penyelenggaraan studi banding dinilai kurang baik. Hal ini dikarenakan pembiayaan studi banding oleh pemerintah yang terbatas sehingga tidak dapat mengakomodir masyarakat, hanya pengambil kebijakan yang diikutsertakan dalam studi banding tersebut.

9. Peran pemerintah dalam pengawasan adalah kurang baik. Hal ini dikarenakan pengawasan DPL yang dilakukan pemerintah daerah tidak dilakukan secara rutin. Pemerintah berharap masyarakat dapat melakukan secara sukarela sedangkan masyarakat sendiri tidak mempunyai cukup biaya operasional untuk melakukan pengawasan dan masih tergantung bantuan pemerintah.

Dari kondisi penilaian peran pemerintah tersebut, dapat dikatakan bahwa peran pemerintah masih menonjol dalam pembentukan dan pengelolaan DPL karena pemerintah sebagai pengorganisir dan penyokong dana dalam pembentukan dan pengelolaannya. Dalam hal ini faktor project masih lebih besar karena adanya target-target yang harus dipenuhi demi penilaian project. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor project merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pengelolaan DPL (Pollnac dan Crawford 2001).

4.6 Keterkaitan antara Ekologi, Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Suatu bentuk pengelolaan pesisir dan lautan akan menimbulkan dampak terhadap ekologi, ekonomi dan sosial dimana ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kondisi ekologi yang baik dari lingkungan diharapkan dapat mendukung perekonomian masyarakat serta terjaga atau terciptanya suatu kebiasaan konservasi sehingga dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kondisi lingkungan tersebut. Disamping hal tersebut, kondisi sosial menuntut adanya suatu partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan.

Secara deskriptif keterkaitan antara aspek ekologi, ekonomi dan sosial adalah bahwa kondisi tutupan karang hidup di DPL dapat dikategorikan baik. Kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Sejauh ini, dampak DPL terhadap perekonomian masyarakat belum tampak jelas. Berdasarkan persepsi masyarakat terhadap pendapatan dan hasil tangkap rata-rata menunjukkan tidak ada perubahan pendapatan dan hasil tangkap nelayan yang signifikan dari tahun ke tahun (2005 – 2009). Dampak pengelolaan DPL pun belum dapat menunjukkan terciptanya mata pencaharian alternatif bagi nelayan agar tidak menggantungkan hidupnya pada penangkapan ikan langsung di perairan.

Beberapa hal yang dapat dilihat terkait kondisi sosial masyarakat antara lain adanya kelembagaan dan partisipasi masyarakat (Fauzi dan Anna 2003). Kedua hal tersebut berperan dalam keberlanjutan pengelolaan DPL di masa yang akan datang. Pembentukan DPL untuk menjaga ekosistem terumbu karang yang ada mendorong dibentuknya suatu badan/kelompok pengelola DPL. Kelembagaan

LPSTK yang diprakarsai oleh Pengelola Program COREMAP II Kabupaten Pangkep merupakan lembaga yang ditunjuk untuk mengelola DPL sehingga maksud dan tujuan pembentukan DPL tercapai. Kelembagaan merupakan hal penting dalam suatu program karena kelembagaan tersebut terkait dengan pelaksanaan segala bentuk kesepakatan dan pengaturan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya upaya-upaya pencapaian tujuan. Pengelolaan DPL yang ada diharapkan adanya suatu partisipasi masyarakat agar pengelolaan ke depan dapat mandiri dan tidak tergantung dari bantuan pemerintah. Implementasi di lapangan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DPL masih tergolong rendah. Adanya suatu pemikiran bahwa DPL ini merupakan program pemerintah dan dikelola oleh beberapa orang tertentu saja menyebabkan masyarakat kurang/tidak merasakan kepemilikan adanya program ini dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan. Sejalan dengan hal itu, program yang berjalan ini diharapkan dapat mendorong kegiatan atau kebiasaan konservasi di desa tersebut karena sebelum adanya DPL ini, masyarakat tidak memiliki kebiasaan konservasi. 4.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan DPL

4.7.1 Tanggapan Masyarakat terhadap Input, Proses dan Output Pengelolaan DPL

Variabel faktor dalam input, proses dan output pengelolaan DPL digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan DPL. Hasil/jawaban kuisioner adalah skor. Persentase skor hasil tanggapan masyarakat terhadap input pengelolaan DPL adalah 65.39% dari total skor ideal (Lampiran 9) dan dikategorikan cukup baik. Hasil tanggapan masyarakat terhadap proses pengelolaan DPL adalah 46.29% dari total skor ideal (Lampiran 10) dan dikategorikan kurang baik. Hal ini disebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat secara keseluruhan dan lebih menonjol adanya peran pemerintah. Hasil tanggapan masyarakat terhadap output pengelolaan DPL adalah 69.43% dari persentase total skor ideal (Lampiran 11) dan dikategorikan bermanfaat. Salah satu indikasinya adalah adanya kenaikan tutupan karang hidup, penurunan mortalitas karang dan peningkatan kelimpahan ikan.

Hasil analisis persepsi terhadap input, proses dan output pengelolaan DPL menunjukkan efek warm glow karena persepsi terhadap input cukup bagus, proses kurang bagus sedangkan output yang dihasilkan bagus/bermanfaat. Efek warm glow ini terkait dengan masalah altruisme dan dapat terjadi karena responden berusaha menyenangkan pewawancara dengan cara memberikan jawaban setuju untuk sesuatu hal tanpa mengharapkan imbalan tertentu (Fauzi 2006).

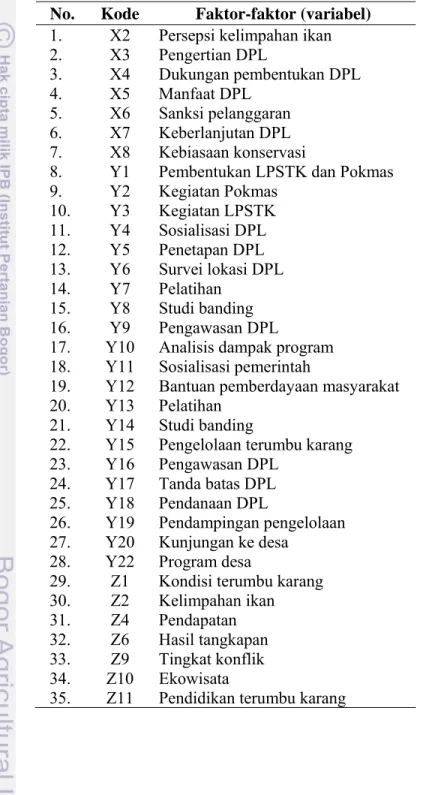

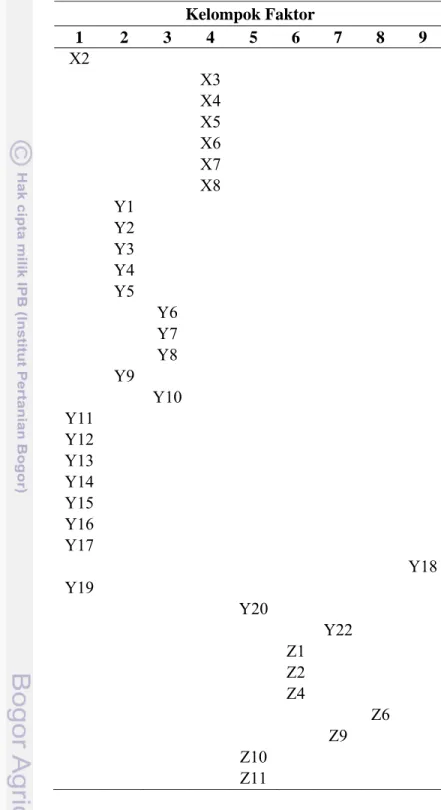

4.7.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan DPL Hasil pemilihan variabel dengan SPSS 13.00 diperoleh 35 variabel faktor yang memberikan kontribusi dalam pengelolaan DPL di Desa Mattiro Deceng. Variabel-variabel faktor tersebut disajikan dalam Tabel 18. Variabel-variabel tersebut diikutkan dalam analisis faktor dengan metode ekstraksi PCA. Hasil analisis ini disajikan pada Lampiran 12. Hasil analisis faktor dengan metode ekstraksi PCA dan rotasi matriks komponen varimax diperoleh 9 kelompok faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan DPL. Kelompok faktor tersebut disajikan pada Tabel 19.

Total varian yang dapat dijelaskan oleh kesembilan kelompok/komponen faktor tersebut adalah 81.16% dari ketigapuluh lima variabel faktor. Berdasarkan hasil pengelompokan, dapat dikatakan bahwa terdapat 9 kelompok faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan DPL, antara lain: (i) peran pemerintah dalam pembentukan dan pengelolaan DPL, (ii) partisipasi masyarakat dalam pembentukan DPL, (iii) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DPL,

(iv) persepsi masyarakat terhadap potensi sumberdaya dan DPL, (v) output/manfaat DPL untuk ekowisata dan penelitian, (vi) output/manfaat DPL

terhadap kondisi ekologi dan pendapatan, (vii) konflik masyarakat, (viii) output/manfaat terhadap hasil tangkapan dan (ix) pendanaan.

1. Peran pemerintah dalam pembentukan dan pengelolaan DPL

Pembentukan dan pengelolaan DPL di Desa Mattiro Deceng tidak terlepas dari peran pemerintah melalui program COREMAP II. Peran pemerintah dalam pembentukan dan pengelolaan DPL di Desa Mattiro Deceng meliputi sosialisasi tentang pengelolaan terumbu karang, pemberian bantuan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pelatihan dan studi banding, pengelolaan DPL, pengawasan, pemberian tanda batas DPL, pendanaan dan pendampingan

pengelolaan DPL. Peran pemerintah tersebut berkecenderungan termasuk dalam faktor project, dimana peran yang dilakukan untuk memenuhi target project yang dijalankan terkait implementasi/aktifitas project (Pollnac dan Crawford 2001). Tabel 18. Variabel faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan DPL

No. Kode Faktor-faktor (variabel) 1. X2 Persepsi kelimpahan ikan

2. X3 Pengertian DPL 3. X4 Dukungan pembentukan DPL 4. X5 Manfaat DPL 5. X6 Sanksi pelanggaran 6. X7 Keberlanjutan DPL 7. X8 Kebiasaan konservasi

8. Y1 Pembentukan LPSTK dan Pokmas 9. Y2 Kegiatan Pokmas 10. Y3 Kegiatan LPSTK 11. Y4 Sosialisasi DPL 12. Y5 Penetapan DPL 13. Y6 Survei lokasi DPL 14. Y7 Pelatihan 15. Y8 Studi banding 16. Y9 Pengawasan DPL 17. Y10 Analisis dampak program 18. Y11 Sosialisasi pemerintah

19. Y12 Bantuan pemberdayaan masyarakat 20. Y13 Pelatihan

21. Y14 Studi banding

22. Y15 Pengelolaan terumbu karang 23. Y16 Pengawasan DPL 24. Y17 Tanda batas DPL 25. Y18 Pendanaan DPL

26. Y19 Pendampingan pengelolaan 27. Y20 Kunjungan ke desa

28. Y22 Program desa

29. Z1 Kondisi terumbu karang 30. Z2 Kelimpahan ikan 31. Z4 Pendapatan 32. Z6 Hasil tangkapan 33. Z9 Tingkat konflik 34. Z10 Ekowisata

Tabel 19. Kelompok faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan DPL Kelompok Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y22 Z1 Z2 Z4 Z6 Z9 Z10 Z11

2. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan DPL

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembentukan DPL. Menurut Crawford et al. (2000), rasa memiliki masyarakat

yang kuat terhadap Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan partisipasi masyarakat dalam tahap-tahap perencanaan/pembentukan dan pelaksanaan/pengelolaan merupakan hal yang penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan DPL. 3. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DPL

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan memberikan kesempatan masyarakat untuk mengelola sumberdaya mereka. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan akan menentukan keberlanjutan pengelolaan DPL kedepan. Tingkat partisipasi masyarakat tersebut sangat dipengaruhi oleh manfaat yang dirasakan masyarakat (Pollnac dan Pomeroy 2005). Rendahnya partisipasi masyarakat dikhawatirkan menyebabkan pengelolaan DPL tidak berlanjut setelah COREMAP II berakhir. Karenanya perlu suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan awareness/kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DPL, seperti penguatan kelembagaan, pengawasan, penegakan aturan, monitoring dan evaluasi sehingga masyarakat dapat melihat dan merasakan secara langsung dampak adanya DPL.

4. Persepsi masyarakat terhadap potensi sumberdaya dan DPL

Persepsi masyarakat terhadap sumberdaya dan DPL merupakan faktor penting dalam pengelolaan DPL. Hal tersebut akan mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap sumberdaya dan DPL yang ada. Pengetahuan masyarakat terhadap aturan/larangan di DPL dapat memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan DPL (Pollnac dan Crawford 2001) sehingga masyarakat tidak melakukan hal yang dilarang dalam DPL.

5. Output/manfaat DPL untuk ekowisata dan penelitian

Kondisi ekologi yang baik di lokasi DPL mendorong akan dikembangkannya ekowisata di lokasi tersebut, seperti wisata selam. Ekowisata diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat dan tidak menggantungkan pada hasil tangkapan ikan, antara lain penyedia jasa akomodasi dan konsumsi serta guide bagi wisatawan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah

strategi pengembangan ekowisata tersebut tidak merusak atau menurunkan kualitas ekologi yang ada saat ini.

Keberadaan DPL dapat dijadikan suatu wahana penelitian untuk melihat sejauh mana dampak DPL terhadap ekologi, ekonomi dan sosial masyarakat secara time series. Data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan pengelolaan DPL bagi pihak yang membutuhkan.

6. Output/manfaat DPL terhadap kondisi ekologi dan pendapatan

Salah satu manfaat yang diharapkan adanya DPL antara lain dapat menjaga/melindungi/memperbaiki/meningkatkan kualitas ekosistem terumbu karang. Penutupan karang dan kelimpahan ikan di lokasi DPL Pulau Badi mengalami peningkatan karena tidak adanya aktifitas penangkapan yang dilakukan di DPL tersebut. Hal ini senada dengan kondisi DPL di Philiphina yang menunjukkan adanya peningkatan tutupan karang di Balicasag’s sanctuary (8 ha) sebesar 119% dalam 5 tahun setelah ditetapkan sebagai no take zone (Christie et al. 2002).

Selain tutupan karang hidup, DPL berpengaruh juga terhadap kelimpahan ikan. Suatu area yang dilindungi dapat meningkatkan settlement larva ikan (Roberts dan Polunin 1991) sehingga dapat meningkatkan ketersediaan juvenil dalam populasi. Dampak DPL terhadap ikan antara lain kepadatan, biomassa dan nilai CPUE lebih besar daripada lokasi non-DPL (Buxton et al. 1989, Francour 1991, Wantiez 1997, Goni et al. 2001 dan Cowley et al. 2002).

Kondisi ekologi yang baik, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat ini dapat diperoleh dari hasil penangkapan atau aktivitas lainnya seperti mata pencaharian alternatif dan ekowisata. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan DPL belum dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penangkapan maupun aktivitas lainnya. Hal ini disebabkan karena masih singkatnya umur DPL sehingga belum mampu menyuplai ikan di luar DPL yang dapat ditangkap oleh nelayan. Hal ini akan berpengaruh terhadap perolehan ikan dan pendapatan nelayan. Terkait suplai ikan tersebut masih diperlukan penelitian lanjutan terkait larval

dispersal untuk mengetahui kemana arah distribusi larva dan ikan dari DPL ke luar DPL.

Mata pencaharian alternatif di Desa Mattiro Deceng belum berkembang baik. Pilot project mata pencaharian alternatif yang pernah dikembangkan antara lain budidaya rumput laut gagal berkembang. Saat ini budidaya yang ada adalah budidaya kuda laut, teripang, lola dan abalone. Budidaya tersebut diinisiasi oleh pihak swasta dimana masyarakat belum ada yang tertarik untuk melakukan budidaya tersebut.

7. Konflik masyarakat

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan sangat erat hubungannya dengan masyarakat, interaksi masyarakat dengan lingkungan dan bagaimana memanfaatkan sumberdaya yang ada (Hinrichsen 1998). Sebagian besar konflik dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya timbul karena kesulitan dalam menjelaskan rezim kepemilikan (Bromley 1997). Jika tidak ada kesepakatan dalam bagaimana pengelolaan sumberdaya, konflik tidak dapat dihindari. Karenanya, penerimaan masyarakat terhadap program yang ada merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan pengelolaan DPL. Jika terdapat konflik dalam pelaksanaannya, hal tersebut menjadi hambatan dalam pengelolaan DPL karena tidak adanya kesamaan persepsi dan kepentingan dalam pengelolaan DPL. Di lokasi penelitian tidak ditemukan adanya konflik baik konflik dalam masyarakat, dengan masyarakat luar desa maupun dengan pemerintah terkait dengan pengelolaan DPL dan dampaknya. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain (i) lokasi DPL yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai suatu wahana yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan, misalnya ekowisata, sehingga tidak ada pihak-pihak yang memperebutkan pengelolaan ekowisata dan (ii) tidak adanya overlapping pengelolaan sumberdaya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam hal ini pengelolaan diserahkan kepada pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya (meskipun masih rendah tingkat partisipasinya) dan pemerintah pusat sebagai pemantau karena pemerintah pusat sebagai pemberi hibah kepada pemerintah daerah.

8. Output/manfaat terhadap hasil tangkapan

DPL diharapkan dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan. DPL akan menarik ikan dari daerah yang berdekatan sebagai tempat mencari makan dan berkembang biak, ikan-ikan kecil (juvenil) yang terbawa oleh arus, selanjutnya menetap di kawasan DPL. Juvenil yang membesar menyebabkan jumlah ikan bertambah dan semakin padat karenanya terdapat ikan-ikan di DPL berenang dan menetap di luar daerah DPL. Ikan-ikan tersebut yang akan ditangkap nelayan. Terhadap suplai ikan yang disumbangkan DPL terhadap daerah luar DPL diperlukan penelitian lebih lanjut. Bohnsack (1990) memberikan gambaran beberapa potensi keuntungan DPL antara lain DPL dapat memberikan perlindungan terhadap biomassa stok ikan bertelur, menyediakan sumber perekrutan di sekitarnya dan tambahan restocking daerah luar melalui emigrasi. Adanya emigrasi ikan menyebabkan peningkatan biomassa ikan di luar daerah DPL dan dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan (Russ et al. 2004).

9. Pendanaan

Pendanaan adalah faktor penting dalam suatu pengelolaan. Pendanaan ini diperlukan dalam hal proses pembentukan sampai dengan pengelolaan. Pendanaan pengelolaan DPL sampai saat ini bersumber dari hibah pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui program COREMAP II.

4.8 Analisis Stakeholder

Stakeholder atau pemangku kepentingan dalam suatu proses merupakan pelaku (orang atau organisasi) yang memiliki kepentingan dalam suatu kebijakan atau kegiatan. Pemangku kepentingan ini atau pihak yang berkepentingan biasanya dapat dikelompokkan ke dalam kategori: pemberi donor, pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah dan pengguna manfaat. Analisis stakeholder dilakukan untuk mengetahui pihak-pihak mana yang berpengaruh dalam suatu kegiatan. Proses analisis stakeholder biasanya dimulai dengan mengidentifikasi stakeholder yang relevan untuk sebuah program atau kegiatan tertentu, peta kepentingan-kepentingan mereka dan menilai konteks yang lebih luas di mana mereka berinteraksi (Jones dan Fleming 2003 in Sovacool 2008).

Beberapa stakeholder yang berpengaruh dalam pengelolaan DPL, yaitu Bappeda Kabupaten Pangkep, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, Dewan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (CCEB, Coastal Community Empowerment Board), PMU COREMAP II, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, BPD, LPSTK, tokoh agama, ponggawa, nelayan, perguruan tinggi, Pokmaswas, Guru, SETO, Fasilitator Masyarakat, Motivator Desa, PT Mars Symbioscience, PKK, Karang Taruna dan Bidan/poliklinik. Hasil analisis stakeholder disajikan pada Gambar 14.

Gambar 14. Hasil analisis stakeholder Berdasarkan Gambar 14 dapat dikatakan bahwa:

1. Stakeholder yang mempunyai kepentingan tinggi dan pengaruh tinggi antara lain Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, tokoh agama, ponggawa, nelayan dan perguruan tinggi. Pemerintah Kabupaten meliputi meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, Bappeda Kabupaten Pangkep, CCEB dan PMU COREMAP II Kabupaten Pangkep. Pemerintah desa meliputi Kepala Desa, BPD dan LPSTK. Stakeholder-stakeholder tersebut wajib dijaga keikutsertaannya dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan, dalam hal ini pengelolaan DPL. Peran pemerintah kabupaten dan kecamatan adalah pengorganisir dan pembuat

keputusan. Peran pemerintah desa adalah pembuat keputusan dan pelaksana. Peran tokoh agama adalah pendukung. Peran ponggawa dan nelayan adalah pendukung, pelaksana dan pemanfaat. Adapun ponggawa dan nelayan ini meliputi ponggawa dan nelayan dari dalam dan luar desa. Ponggawa berasal dari Desa Mattiro Deceng, ponggawa di Makasar, Pulau Barrang Lompo dan Pangkajene. Nelayan berasal dari pulau lainnya, seperti Pulau Karanrang yang mencari ikan di sekitar pulau Badi. Peran perguruan tinggi adalah pendukung. 2. Stakeholder yang mempunyai kepentingan tinggi dan pengaruh rendah antara

lain Pokmaswas, guru, SETO, Fasilitator dan Motivator Desa. Stakeholder-stakeholder tersebut wajib diberdayakan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Peran Pokmaswas adalah pelaksana. Peran guru, SETO, Fasilitator dan Motivator Desa adalah pelaksana dan pendukung.

3. Stakeholder yang mempunyai kepentingan rendah dan pengaruh tinggi adalah PT Mars Symbioscience. Stakeholder tersebut wajib dilibatkan dalam pengelolaan pesisir dan lautan. Peran PT Mars Symsbioscience adalah pendukung.

4. Stakeholder yang mempunyai kepentingan rendah dan pengaruh rendah antara lain PKK, Karang Taruna dan bidan/poliklinik. Stakeholder-stakeholder tersebut harus disadarkan atau ditingkatkan kapasitasnya untuk ikut serta dalam proses pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Peran PKK, Karang Taruna dan bidan/poliklinik adalah pendukung.

Stakeholder yang mempunyai kepentingan tinggi pengaruh tinggi terdiri dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah yang sangat kuat dan penting dalam pengelolaan DPL. Karenanya, persepsi masyarakat terhadap peran pemerintah menjadi cukup bagus dan menyebabkan capaian yang dicapai baik karena turun tangan pemerintah melalui Program COREMAP II dan belum memberdayakan masyarakat (tingkat partisipasi rendah).

Fungsi, tugas dan peranan masing-masing stakeholder secara umum (COREMAP II 2006) adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut merupakan bagian dari tugas dan fungsi pokok Dinas Kelautan dan Perikanan. Peranan dinas ini sebagai pengorganisir dan pengambil kebijakan

dan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan, dalam hal ini DPL. Dinas Kelautan dan Perikanan diberi tanggung jawab sebagai pengelola COREMAP II di Kabupaten Pangkep.

2. Bappeda. Peran Bappeda disini antara lain menampung aspirasi terkait program pengelolaan pesisir dan lautan dalam rencana pembangunan kabupaten dan desa. Konsekuensi dari hal tersebut antara lain terkait pendanaan program. Bappeda merupakan salah satu pengambil kebijakan terkait pendanaan yang ada.

3. CCEB. Lembaga ini diketuai oleh Bupati yang sehari-harinya dikoordinasikan oleh Ketua Bappeda Kabupaten dan PMU Kabupaten yang diketuai oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Anggota CCEB ini berasal dari berbagai instansi/lembaga, perguruan tinggi, swasta/dunia usaha dan LSM serta tokoh masyarakat setempat. Unit ini bertugas untuk melaksanakan sistem kegiatan COREMAP II secara teknis sesuai dengan komponen dan sub komponen yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian tujuan COREMAP II. Anggota CCEB dari unsur pemerintah diharapkan berasal dari unsur Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda, Dinas Pendidikan, KSDA/Taman Nasional Laut, Polisi, Angkatan Laut dan Camat. Selain itu, dapat pula ditambahkan anggota yang berasal dari dinas-dinas terkait lainnya, seperti: Bapedalda, Dinas Pariwisata, dll. Anggota CCEB dari unsur non pemerintah diharapkan seperti perwakilan dari Kepala Desa, Nelayan, Wanita, Pemuka Masyarakat/Tokoh Adat, Tokoh Agama, Guru, LSM, Perguruan Tinggi dan Swasta. Tugas dan tanggungjawab CCEB meliputi:

- Memberikan masukan/saran dalam penyusunan kebijakan dan Rencana Strategis (Renstra) Pengelolaan Terumbu Karang Daerah

- Mereview rencana kerja tahunan dan anggaran biaya dari PMU dan memberikan rekomendasi kepada PMU untuk diusulkan dan dibahas dengan Panitia Anggaran /Komisi Teknis DPRD.

- Menyediakan rekomendasi untuk pelaksanaan dari aktifitas COREMAP II, sejalan dengan dokumen program.