INTERAKSI SOSIAL ANTAR UMAT BERAGAMA

(Studi Kasus Jama’ah Shalawat Wahidiyah dan Jama’ah Nahdliyin

Di Desa Sukorejo Kab. Sidoarjo)

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Disusun Oleh

:

Brenda Fadkhuli Jannahti

NIM. E02213004

PROGRAM STUDI AGAMA-AGAMA

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

TAHUN

ABSTRAK

Brenda Fadkhuli Jannahti E02213004, Interaksi Sosial Antarumat Beragama

(Studi Kasus Jama’ah Shalawat Wahidiyah dan Jama’ah Nahdliyin yang berada di Desa Sukorejo Kab. Sidoarjo).

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan. Tujuan penelitian ini

untuk mengetahui dua persoalan, yaitu pertama, untuk mendeskripsikan sejarah,

ajaran, dan aktivitas keagamaan jama’ah Wahidiyah dan jama’ah Nahdliyin. Dimana masing-masing jama’aah ini memiliki sejarah , ajaran, dan aktivitas yang berbeda, akan tetapi dua jama’ah tersebut saling menghormati, meskipun

mempunyai pemahaman yang berbeda. Kedua, untuk menganalisis bentuk

interaksi sosial antara jama’ah Wahidiyah dengan jama’ah Nahdliyin (NU). Dimana bentuk interaksi sosial mempunyai makna sebagai kegiatan individu atau kelompok individu dalam rangka pertentangan, pemanfaatan, partisipasi, dan penyesuaian dengan individu atau kelompok individu lainnya (lingkungannya). Manfaat dari penelitian ini sebagai sumber informasi khususnya dalam bermasyarakat. dan jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian lapangan yang menggambarkan suatu kenyataan sosial dalam masyarakat. penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. metode ini menjadi langkah awal bagi penulis untuk melihat, mengamati dan menyelidiki fakta-fakta yang terjadi, setelah penulis melakukan wawancara dan dokumentasi. sumber data dari penelitian ini diperoleh dari masyarakat yang di jadikan informan yaitu jama’ah lembaga keagamaan tersebut dan tokoh masyarakat desa

Sukorejo. Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti tentang Interaksi

Sosial Antarumat Beragama (Studi kasus Jama’ah Wahiddiyah dan Jama’ah Nahdliyin di Desa Sukorejo, Kab. Sidoarjo) bahwa Interaksi sosial sangatlah penting untuk dilakukan karena dengan cara berinteraksi dapat membuat kesejahteraan hidup bagi setiap individu, bahkan interaksi sosial yang baik dapat mempererat tali persaudaraan antar umat beragama. Dengan cara berinteraksi kepada lembaga keagamaan lain dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru. Oleh karena itu adanya interaksi sosial merupakan kunci dari kehidupan sosial, tanpa adanya interaksi sosial, tidak akan mungkin ada kehidupan bersama.

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR...

SAMPUL DALAM...i

PERSETUJUAN PEMBIMBING...ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI ...iii

PERNYATAAN KEASLIAN...iv

MOTTO...v

ABSTRAK...vi

PERSEMBAHAN...vii

KATA PENGANTAR...viii

DAFTAR ISI...x

DAFTAR TABEL...xi

xi BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah...1

B. Rumusan Masalah...6

C. Tujuan Penelitian...6

D. Manfaat Penelitian...6

E. Tinjauan Pustaka...7

F. Metode Penelitian...9

G. Sistematika Pembahasan...14

BAB II: LANDASAN TEORI A. Agama 1. Pengertian Agama...16

2. . Fungsi Agama dalam Masyarakat...18

3. Peran Agama di Masyarakat...20

B. Interaksi Sosial 1. Pengertian Interaksi Sosial...21

2. Unsur Dasar Interaksi Sosial...23

3. Ciri-ciri Interaksi Sosial...25

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial...25

5. Faktor-faktor yang Mendasari Berlangsungnya Interaksi Sosial...28

6. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial...30

C. Teori Agama Perspektif Emile Durkheim...35

A. Gambaran Wilayah Desa Sukorejo Sidoarjo

1. Letak Geografis...41

2. Kondisi Demografis...41

3. Kondisi Pendidikan...43

4. Kondisi Ekonomi...44

5. Kondisi Sosial...45

6. Kondisi Keagamaan...45

B. Profil Lembaga Keagamaan 1. Lembaga Jama’ah Shalawat Wahidiyah...47

2. Lembaga Jama’ah Nahdliyin...48

BAB IV: SEJARAH, AJARAN, DAN AKTIVITAS LEMBAGA KEAGAMAAN A. Sejarah dan Ajaran Jama’ah Shalawat Wahidiyah 1. Sejarah Jama’ah Shalawat Wahidiyah...49

2. Ajaran Jama’ah Shalawat Wahidiyah...52

3. Aktivitas Keagamaan Jama’ah Shalawat Wahidiyah...60

B. Sejarah dan Ajaran Jama’ah Nahdliyin 1. Sejarah Jama’ah Nahdliyin...61

xiii

3. Aktivitas Keagamaan Jama’ah Nahdliyin...69

BAB V: BENTUK-BENTUK INTERAKSI SOSIAL JAMA’AH WAHIDIYAH DAN JAMA’AH NAHDLIYIN A. Bidang Keagamaan...74

B. Bidang Sosial...76

C. Bidang Ekonomi...76

D. Bidang Pendidikan...77

BAB VI: ANALISA DATA A. Jama’ah Shalawat Wahidiyah 1. Sejarah Jama’ah Shalawat Wahidiyah...79

2. Ajaran Jama’ah Shalawat Wahidiyah...81

3. Aktivitas Jama’ah Shalawat Wahidiyah...82

4. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial...83

B. Jama’ah Nahdliyin 1. Sejarah Jama’ah Nahdliyin...83

2. Ajaran Jama’ah Nahdliyin...84

3. Aktivitas Jama’ah Nahdliyin...85

BAB VII: PENUTUP

A. Kesimpulan...89

B. Saran...90

DAFTAR PUSTAKA...92

1 BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makna kata agama sering menimbulkan banyak kontroversi. Agama dapat

dipandang sebagai kepercayaan dan keyakinan yang diyakini kebenarannya sehingga

menjadi kepercayaan keagamaan atau kepercayaan religius. Mengadakan

upacara-upacara pada momen tertentu, dalam agama dinamakan Ibadah dan dalam antropologi

dinamakan ritual dan mempercayai sesuatu yang suci atau sakral sebagai ciri khas

kehidupan beragama. Adanya aturan terhadap kehidupan individu dan kehidupan

bermasyarakat, yang berhubungan dengan alam linkungannya atau adanya aturan

kehidupan yang dipercayai berasal dari Tuhan. Hal tersebut termasuk ciri kehidupan

beragama.

Upacara keagamaan dan kepercayaan itu dilakukan dan dihayati secara

khusuk, khidmat, cinta, dan intens sekali. Penghayatan ruhaniah terhadap berbagai

tingkatannya ini, dari sekedar khusyuk atau cinta mendalam dinamakan aspek mistik

atau keruhanian dalam kehidupan beragama dan ditemukan di setiap kehidupan

masyarakat dan individu. Semua ini menunjukkan bahwa kehidupan beragama itu

aneh tapi nyata, dan merupakan gejala universal, ditemukan dimanapun dan

kapanpun dalam kehidupan individu dan masyarakat.1

2

Adapun hal-hal yang mendorong manusia untuk melaksanakan

aktivitas-aktivitas yang bersifat keagamaan diantarannya adalah karena adanya emosi dan

getaran jiwa yang sangat mendalam yang disebabkan rasa takut, terpesona pada

sesuatu yang gaib dan keramat, di samping juga adanya harapan-harapan yang

mengiringi perjalanan kehidupannya. Perasaan-perasaan itu terpancar dari daya

misterius yang merupakan prinsip kemenyatuan dengan alam semesta.

Adanya sikap toleransi beragama merupakan suatu elemen penting dalam

kehidupan beragama. Sehingga ketika adanya sikap toleransi dan kesadaran dalam

beragama akan terhindar dari konflik dan terciptalah sebuah perdamaian. Karena pada

dasarnya konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan yang dibawa individu dalam suatu

interaksi. Perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, adat istiadat,

keyakinan dan lain sebagainya. Akan tetapi adanya suatu konflik dalam sebuah

organisasi lembaga masyarakat atau komunitas masyarakat merupakan situasi yang

wajar, bahkan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar

anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik tersebut hanya akan

hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, penyebaran informasi tentang ajaran agama memiliki pengaruh

yang sangat besar dalam menciptakan pola pemahaman dan citra keagamaan di

tengah-tengah masyarakat. Karena sesungguhnya informasi inilah yang lebih banyak

dijadikan titik awal dari kesadaran dan pemahaman keagamaan masyarakat. Maka

3

memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam menghiasi wajah agama di masyarakat.2

Dalam Setiap keagamaan biasanya mempunyai lembaga-lembaga tersendiri.

keikutsertaan lembaga-lembaga keagamaan baik formal maupun non formal sangat

besar peranannya dalam melestarikan budaya dan nilai-nilai religius yang sudah ada

di tengah-tengah masyarakat.

Lembaga-lembaga keagamaan tersebut adalah Jama’ah Wahidiyah, yang

merupakan salah satu bentuk organisasi keagamaan yang berkarakterkan sufistik.

Organisasi lembaga ini merupakan salah satu di antara tarekat yang ada di Indonesia.

Keberadaanya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam mensosialisasikan

ajaran-ajaran agama Islam, yang mana ajaran tarekat dalam beberapa ritualnya dapat

memberikan pembinaan karakter (kepribadian) kepada setiap pengikut dan

anggotanya. Dengan arti lain tarekat itu merupakan bentuk pelaksanaan ibadah

dengan menjalankan syari’at Islam dan dikerjakan secara istiqamah atau tekun

melalui jalan tertentu yang sesuai syari’at Islam.

Merupakan suatu kenyataan di Indonesia, banyak lembaga atau organisasi

keagamaan yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan zaman.

Lembaga atau organisasi keagamaan tersebut mempunyai berbagai macam

aliran/ajaran dan metode serta penyebutan nama-nama yang berbeda, sebagai contoh

adalah lembaga keagamaan jama’ah Wahidiyah. Pusat atau perkumpulan lembaga

tarekat ini tumbuh berkembang pesat di Jawa Timur, di desa Kedunglo Kota Kediri.

4

Yang mana perkembangannya sampai ke Desa Sukorejo Kota Sidoarjo, dan

keberadaan jama’ah Wahidiyah ini turut mewarnai pola dan perilaku masyarakatnya,

terutatama dalam prilaku keagamaan dan budayanya.

Lembaga keagamaan lain yakni jama’ah Ahlussunnah wal Jama’ah atau NU

(Nahdlatul Ulama). Organisasi yang dipimpin oleh para kyai dan ulama yang basis

kekuatan masanya terkonsentrasi di pesantren-pesantren yang memiliki

momentum-momentum historis sepanjang gerakan-gerakannya.3 NU (Nahdlatul Ulama)

merupakan bentuk organisasi keagamaan yang berkarakterkan tasawuf (sufisme). NU

(Nahdlatul Ulama) dikenal telah mampu mengembangkan suatu organisasi yang

stabilitasnya sangat mengagumkan, walaupun sering menghadapi

tantangan-tantangan dari luar yang cukup berat. Modal utamanya adalah karena para kyai

memiliki memiliki suatu perasaan kemasyarakatan yang dalam dan tinggi (highly

developed social sense) dan selalu menghormati tradisi.4

Dalam kehidupan berkelompok atau bermasyarakat terdapat tradisi-tradisi

keagamaan yang dimiliki oleh individu menjadi bersifat kumulatif dan kohesif, yang

menyatukan keanekaragaman interpretasi dan sistem-sistem keyakinan keagamaan.

Penyatuan keanekaragaman itu dapat terjadi karena, pada hakikatnya, dalam setiap

kehidupan berkelompok terdapat pola-pola interaksi tertentu yang melibatkan dua

orang atau lebih, dan dari pola-pola tersebut para anggotanya secara bersama

memiliki satu tujuan atau tujuan-tujuan utama yang diwujudkan sebagai

3 Faisal Ismail, NU Gusdurisme dan Politik Kiai, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 11

5

tindakan berpola. Itu dimungkinkan karena kegiatan-kegiatan berkelompok tersebut

terarah atau terpimpin berdasarkan atas norma-norma yang disepakati bersama, yang

terwujud dari kehidupan berkelompok.

Kelompok-kelompok tersebut terwujud karena adanya kesamaan tujuan-tujuan

yang ingin dicapai oleh para anggotanya, dan mereka merasa bahwa dalam kelompok

itulah tujuan-tujuan yang ingin dicapai akan terlaksana dengan lebih baik. Dalam

kelompok keagamaan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh para anggotannya

didasari oleh keyakinan keagamaan mereka, suatu keyakinan yang berisikan

penjelasan-penjelasan dan petunjuk-petunjuk untuk memahami gejala-gejala dan

pengalaman-pengalaman; penjelasan yang menghasilkan berbagai bentuk rasional

yang masuk akal dan menghasilkan penemuan-penemuan mengenai

kenyataan-kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia di mana

pun, tidak selamanya mulus; selalu dibayangi oleh kegagalan, frustasi, dan rasa

ketidakadilan. Agama menjadi fungsional dalam struktur kehidupan manusia dalam

usaha untuk mengatasi dan menetralkan bayangan-bayangan buruk tersebut.

Usaha-usaha menetralkan dan mengatasi hal-hal buruk dalam kehidupan manusia yang

dilakukan dalam kelompok dirasakan lebih efektif dan meyakinkan dibandingkan

dengan usaha-usaha secara pribadi.5

6

Berdasarkan uraian di atas penulis tergugah untuk mengadakan suatu penelitian

yang lebih jauh tentang Interaksi Sosial Antar Umat Beragama; Jama’ah Wahidiyah

dan Jama’ah Nahdliyin yang berada di Desa Sukorejo Kab. Sidoarjo.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah, ajaran dan aktivitas keagamaan jama’ah Wahidiyah dan

jama’ah Nahdliyin di Desa Sukorejo Kab. Sidoarjo ?

2. Bagaimana bentuk-bentuk interaksi sosial antara jama’ah Wahidiyah dan jama’ah

Nahdliyin di Desa Sukorejo Kab. Sidoarjo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan sejarah, ajaran dan aktivitas keagamaan jama’ah

Wahidiyah dan jama’ah Nahdliyin di Desa Sukorejo Kab. Sidoarjo.

2. Untuk menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial antara jama’ah Wahidiyah

dengan jama’ah Nahdliyin di Desa Sukorejo Kab. Sidoarjo .

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

a. Sebagai sumber pengetahuan dan informasi khususnya dalam bermasyarakat.

b. Bagi mahasiswa akan dapat membantu untuk mengetahui arti perbedaan dalam

praktik keagamaan.

c. Diharapkan menjadi respon positif sebagai kajian ilmiah terutama bagi mahasiswa

7

2. Bagi Peneliti

a. Bagi peneliti akan sangat bermanfaat sebagai bekal untuk memahami perbedaan

melakukan praktik keagamaan.

b. Penulis akan dapat memperluas cakrawala tentang ajaran yang ada pada jama’ah

Wahidiyah dan jama’ah Nahdliyin.

c. Dengan adanya kajian ini, diharapkan akan mampu memberikan manfaat yang

besar, baik bagi penulis maupun semua orang yang menaruh perhatian besar

terhadap agama, sebagai wujud cinta kepada Tuhan.

E. Tinjauan Pustaka

Mengetahui tinjauan terdahulu terhadap tarekat Wahidiyah ini sudah pernah

diteliti oleh Nurul Rochani, mahasiswa UIN Sunan Ampel Fakultas Ushuluddin tahun

2014.6 Penelitian tersebut dengan menggunakan pendekatan psikologi agama.

Pembahasannya meliputi organisasi Sholawat Wahidiyah kedudukan organisasi di

daerah tersebut, aktifitas organisasi Wahidiyah kepada masyarakat tersebut (bidang

agama, sosial, budaya, dan pendidikan).

Akan tetapi dalam hal ini penulis membahas dan menulis tentang interaksi

sosial antara jama’ah Wahidiyah dengan jama’ah Nahdliyin, serta kondisi sosial

masyarakat, teologi dan ajaran, model pengamalan keagamaan serta budaya tarekat

Wahidiyah dan jama’ah Nahdliyin, dengan menggunakan pendekatan Sosiologi.

8

Dalam pembahasan penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data

sekunder, diantaranya:

1. Lailatun Naqiyah, Kumpulan Teks Kuliah Wahidiyah, (Kediri: DPW Wahidiyah, 1999) buku ini membahas tentang hal menjernihkan hati Sholawat, ajaran

Wahidiyah, hal adab, hal mujahadah, hal tangis dalam mujahadah dan penyiaran

Sholawat Wahidiyah.

2. DPP PSW, Pedoman Pokok-pokok Sholawat Sahidiyah, (Jombang: TA, 1997) buku ini membahas tentang ajaran Wahidiyah , pokok-pokok ajaran Shalawat

Wahidiyah, kebaikan/keuntungan, kerugian/kecemasan di dalam wilayah dan

lain-lain.

3. H. Qomari Mukhtar, Sejarah dan Awal Perjuangan Wahidiyah, (Kediri Kedunglo,

1997) buku ini membahas tentang mengenal akhlakul karimah mualif Wahidiyah,

sejarah ringkas lahirnya Wahidiyah, sekilas peristiwa yang terjadi di awal

perjuangan Wahidiyah, hikayah-hikayah yang penuh hikmah, mutiara hikmah

dawuh-dawuh mualif Sholawat Wahidiyah.

4. Faisal Ismail, NU Gusdurisme dan Politik Kiai, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999)

buku ini menceritakan sejarah Nahdlatul ulama serta organisasi yang ada di

Nahdlatul Ulama.

5. Ridwan, Paradigma Politik NU, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) buku ini melihat keterkaitan NU secara idiologis mengenai rancang bangun pemikiran NU.

9

orang NU sendiri, pendasarannya yang kukuh yang diambil dari kitab-kitab

kuning.

7. Soeleman B. Taneko, Struktur dan Proses Sosial, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,

1993) buku ini mempelajari tentang kemasyarakatan, baik mengenai aspek

struktural maupun prosesesualnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data

dan analisa data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang diahadapi, sebagai

rencana pemecahan masalah terhadap permasalahan yang diselidiki.7 Adapun metode

yang digunakan penulis adalah jenis metode penelitian Kualitatif. Menurut Bagdan

dan Taylor, metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang

menghasilkan data diskriptif, berupa kata-kata tertulis, lisan dari orang-orang dan

perilaku yang diamati.8 Dan penelitian diskriptif merupakan penelitian non hipotesis,

sehingga dalam melangkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis tersebut.

Metode diskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

“Dilakukan pada latar alamiah atau pada kontek dari suatu keutuhan (unity) manusia (peneliti atau dengan bantuan orang lain), sebagai alat pengumpul data utama, menggunakan metode kualitatif, menggunakan metode analisa data secara induktif, lebih menghendaki arah bimbingan, penyusunan teori berasal dari data.

7 Arief Farhan, Pengatar Penelitian dalam Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 50.

10

Sedang data yang berupa kata-kata bergambar lebih banyak mementingkan proses dari pada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data desain yang bersifat sementara, juga menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh dan dirundingkan, disepakati oleh manusia yang akan dijadikan objek atau sumber data”.9

Sedangkan ciri diskriptif menurut Jalaluddin Rahmat “Titik beratnya pada observasi dan suasana alamiah (Naturalistic setting) peneliti betindak sebagai pengamat, dan hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mengamatinya dalam buku observasinnya”.10

Agar data yang ditulis dapat dipertanggungjawabkan secara akademis,

maka diperlukan metode tertentu dalam melakukan penelitian. Dengan adanya

metode maka diharapkan suatu penelitian lebih terarah dan mudah dikaji. Adapun

metode yang dipakai dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif, karena

metode ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap

suatu masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Agama. Dalam hal

ini meliputi:

a. Kondisi sosial masyarakat (baik ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan).

b. Pengaruh ajaran tarekat Wahidiyah dan ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah (NU)

dalam kehidupan masyarakat.

c. Tokoh Agama jama’ah Wahidiyah, sebagai koordinator Wahidiyah.

9 Ibid., 49.

11

d. Anggota (pengikut Wahidiyah) Jama’ah Wahiddiyah.

e. Tokoh Agama Nahdlatul Ulama, sebagai koordinator Nahdliyin.

f. Anggota Jama’ah Nahdlatul Ulama.

g. Tokoh masyarakat dan masyarakat desa Sukorejo pada umumnya.

h. Bentuk interaksi sosial antara jama’ah Wahidiyah dengan jama’ah Nahdliyin.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data primer dan

sumber data sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber data yang bersifat utama dan terpenting untuk mendapat informasi yang

diperlukan oleh peneliti lapangan di mana peneliti terjun langsung untuk mencari data

atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Terutama informasi

dari tokoh jama’ah Wahidiyah dan tokoh jama’ah Nahdliyin.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang bersifat menunjang dan melengkapi

sumber data primer yaitu menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku

kepustakaan dan informasi dari tokoh masyarakat desa sekitar.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik metode

12

menggunakan data literatur, yaitu bahan-bahan yang bersifat teoritis, bersumber dari

buku-buku atau majalah yang berkaitan dengan topik pembahasan.

Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi: yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan

pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang

dimiliki.11 Dalam penelitian ini hal yang perlu di observasi meliputi:

1) Bagaimana sejarah dan aktivitas keagamaan antara jama’ah Wahidiyah dan

jama’ah Nahdliyin di desa Sukorejo.

2) Faktor apa saja yang mempengaruhi adanya bentuk interaksi sosial antar umat

beragama antara jama’ah Wahidiyah dan jama’ah Nahdliyin di Desa

Sukorejo Kab. Sidoarjo.

3) Adapun cara yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah

dengan ikut berperan aktif dan membaur diri ke dalam pergaulan masyarakat

desa dan anggota lembaga keagamaan di wilayah penelitian.

Metode observasi juga memerlukan adanya data lapangan, yaitu sumber data yang

dapat diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa dokumen dan arsip-arsip penting

sebagai pelengkap dari data. Sumber-sumber ini berasal dari:

a) Jumlah penduduk yang mengikuti jama’ah Wahidiyah.

b) Jenis kegiatan keagamaan jama’ah Wahidiyah.

c) Sarana tempat peribadatan Wahidiyah.

13

d) Jumlah penduduk yang mengikuti jama’ah Nahdliyin.

e) Jenis kegiatan keagamaan jama’ah Nahdliyin.

f) Sarana tempat peribadatan jama’ah Nadhliyin.

b. Metode Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak

yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada tujuan penelitian.12

Wawancara ini dibutuhkan dalam rangka mengkaji perihal:

1) Bagaimana pendapat masyarakat yang mengikuti ajaran Nahdliyin terhadap

jama’ah tarekat Wahidiyah, serta bagaimana pendapat masyarakat yang

mengikuti ajaran Wahidiyah terhadap jama’ah Nahdliyin di Desa Sukorejo.

2) Bagaimana tanggapan anggota jama’ah Wahidiyah dalam menjalankan

ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari.

3) Serta bagaimana syarat-syarat dan ketentuan menjadi anggota Jama’ah

Wahidiyah dan menjadi jama’ah Nahdliyin.

Metode Wawancara ini meliputi semua personil yang ada di tempat penelitian dan

yang menjadi responden terdiri dari:

a) Tokoh Agama Wahidiyah, sebagai koordinator jama’ah Wahidiyah.

b) Tokoh Agama Nadhliyin, sebagai koordinator jama’ah Nahdliyin.

c) Anggota (pengikut Wahidiyah) Jama’ah Wahidiyah.

d) Anggota Jama’ah Nahdliyin.

e) Tokoh masyarakat Desa Sukorejo pada umumnya.

14

3. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah analisa data, sebagaimana

yang telah dijelaskan di atas. Salah satu dari pokok penelitian kualitatif adalah

analisisnya mudah dilakukan semenjak pengumpulan data dan untuk selanjutnya baru

dikerjakan secara intensif sesudah meninggalkan lapangan.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari

berbagai sumber. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya

adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan denga jalan abstraksi, kemudian

menyusun dalam satuan-satuan dan dikategorikan pada langkah selanjutnya. Juga

tidak mengabaikan prinsip berfikir induktif dan deduktif yang akan digunakan secara

proposional dalam proses analisa data.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan sistematika yang jelas maka pada proposal pengajuan judul

skripsi ini penulis menguraikan isi kajian pembahasan. Adapun sistematika

pembahasan terdiriri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, data pada bab ini di uraikan tentang latar belakang

15

telaah kepustakaan, kajian teori, metode penelitian, sistematika pembahasan dan

daftar pustaka.

Bab IIBerisi tentang pengertian agama, pengertian tentang interaksi sosial dan

kajian teori yang digunakan untuk menguatkan penelitian. Dalam bab ini peneliti

menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan interaksi sosial antar umat beragama,

yakni antara jama’ah Wahidiyah dan jama’ah Nahdliyin.

Bab III Berisi tentang gambaran umum desa sukorejo yang meliputi letak

geografis, kondisi demografis, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.

Bab IV berisi tentang pembahasan pokok yang terdiri dari tiga sub pokok

bahasan a) sejarah berdirinya jama’ah Wahidiyah dan Nahdlatul Ulama di Desa

Sukorejo. b) pembahasan tentang ajaran anggota jama’ah Wahidiyah dan jama’ah

Nahdlatul Ulama terhadap ajaran-ajaran yang sudah di lakukan. c) aktivitas

keagamaan jama’ah Wahidiyah dan jama’ah Nahdlatul Ulama.

Bab V berisi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial jama’ah Shalawat

Wahidiyah dan jama’ah Nahdliyin, yang meliputi aspek bidang keagamaan,

pendidikan, ekonomi, sosial budaya.

Bab VI Merupakan penyajian dan analisa data yang terdiri dari:

a) sejarah jama’ah Wahidiyah dan Nahdlatul Ulama di Desa Sukorejo. b) ajaran

jama’ah Wahidiyah dan Nahdlatul Ulama. c) aktivitas jama’ah Wahidiyah dan

Nahdlatul Ulama. d) kondisi sosial masyarakat atau bentuk-bentuk interaksi sosial

16

Bab VII Merupakan pembahasan yang terakhir dalam skripsi ini yang berisikan

17 BAB II

LANDASAN TEORI

A. Agama

1. Pengertian Agama

Agama dipandang sebagai institusi yang mempunyai tugas (fungsi)

agar masyarakat berfungsi dengan baik, baik dalam lingkup lokal, regional,

maupun nasional. Maka dalam tinjauannya yang dipentingkan ialah daya

guna dan pengaruh agama terhadap masyarakat, sehingga eksistensi dan

fungsi agama (agama-agama), cita-cita masyarakat (akan keadilan, dan

kedamaian, dan akan kesejahteraan jasmani dan rohani) dapat terwujud.1

Agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur

dalamnya makna dari keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta.

Agama telah menimbulkan khayalnya yang paling luas dan juga digunakan

untuk membenarkan kekejaman orang yang luar biasa terhadap orang lain.

Agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna, dan

juga perasaan takut. Meskipun perhatian tertuju sepenuhnya kepada adanya

suatu dunia yang tidak dapat dilihat (akhirat), namun agama (juga)

melibatkan dirinya dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari di dunia.

Agama senantiasa dipakai untuk menanamkan keyakinan baru ke dalam hati.

18

Namun demikian agama juga berfungsi melepaskan belenggu-belenggu adat

atau kepercayaan manusia.2

Secara lebih khusus, agama dapat didefinisikan sebagai suatu sistem

keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu

kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi respon

terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Sebagai

suatu sistem keyakinan, agama berbeda dari sistem-sistem keyakinan atau

isme-isme lainnya karena landasan keyakinan keagamaan adalah pada konsep

suci (sacred) yang dibedakan dari, atau dipertentangkan dengan yang duniawi

(profane), dan pada yang gaib atau supranatural (supernatural) yang menjadi

lawan dari hukum-hukum alamiah (natural).

Agama, sebagai sebuah sistem keyakinan, berisikan ajaran dan

petunjuk bagi para penganutnya agar diberi keselamatan dalam kehidupan

setelah mati. Karena itu juga keyakinan keagamaan dapat dilihat sebagai

berorientasi pada masa yang akan datang. Dengan cara mengikuti

kewajiban-kewajiban keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan agama

yang dianut dan diyakininya. Dan salah satu perbedaan yang ada dalam

agama, yang berbeda dari isme-isme lainnya, adalah penyerahan diri secara

total kepada Tuhannya. Penyerahan diri ini tidak terwujud dalam bentuk

ucapan melainkan dalam tindakan-tindakan keagamaan dan bahkan juga

dalam tindakan-tindakan duniawi sehari-hari. Tidak ada satu agama pun yang

19

tidak menuntut adanya penyerahan diri secara total dari para penganut atau

pemeluknya, termasuk juga agama-agama lokal yang di Indonesia

digolongkan sebagai religi atau kepercayaan.

Dapat dikatakan bahwa agama merupakan sistem keyakinan yang

dipunyai secara individual yang melibatkan emosi-emosi dan

pemikiran-pemikiran yang sifatnya pribadi, dan yang diwujudkan dalam

tindakan-tindakan keagamaan (upacara, ibadat, dan amal ibadah) yang sifatnya

individual ataupun kelompok dan sosial yang melibatkan sebagian atau

seluruh masyarakat. Bahkan dalam hal pahala, misalanya, pahala yang lebih

banyak adalah dalam kegiatan beribadat secara berjamaah dibandingkan

dengan kegiatan ibadat secara individual. Kegiatan-kegiatan keagamaan

dalam bentuk berjamaah, kongregasi atau upacara-upacara keagamaan dalam

kelompok amat penting dalam setiap agama.3

2. Fungsi Agama dalam Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang unsur-unsurnya

saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Perubahan salah satu bagian

akan mempengaruhi bagian lain, yang akhirnya mempunyai dampak terhadap

kondisi sistem secara keseluruhan. Masyarakat dan kebudayaannya

merupakan dwitunggal yang sukar dibedakan, di dalamnya tersimpul

sejumlah pengetahuan yang terpadu dengan kepercayaan dan nilai. Yang

3Roland Robertson, ed, Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis,

(Jakarta:

20

menentukan situasi dan kondisi perilaku anggota masyarakat. Dengam kata

lain, di dalam kebudayaan tersimpul suatu maknawi (symbolic system of

meanings).

Dilihat dari terminologi kebudayaan, agama merupakan cultural

universal, artinya agama terdapat di setiap daerah kebudayaan di mana saja

masyarakat dan kebudayaan itu bereksistensi. Salah satu prinsip teori

fungsional antara lain menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berfungsi

akan lenyap dengan sendirinya. Dengan kata lain setiap unsur kebudayaan

memiliki fungsi, konsekuensinya sesuatu pola atau lembaga sosial yang

berfungsi akan sirna. Karena sejak dahulu hingga sekarang, agama dengan

tangguh menyatakan eksistensinya, berarti agama mempunyai dan

memerankan sejumlah fungsi di dalam masyarakat.

Fungsi psikologis maupun sosial yang diperankan oleh agama sangat

mendasar. Agama berfungsi memenuhi sebahagian atau mungkin seluruh

kebutuhan manusia. Di dalam masyarakat terdapat norma-norma perilaku

masyarakat tradisional yang kadang-kadang sukar ditelusuri asal mulanya.

Tetapi tidak sedikit aturan tradisional itu mengandung nilai ajaran agama.

Misalnya secara tradisional hormat kepada orang tua adalah sangat dianjurkan

dan merupakan perilaku terpuji.

Ternyata aturan tersebut terdapat juga di dalam ajaran agama.

Sehingga agama berfungsi sebagai pendukung adat istiadat, dan memperkuat

21

melaksanakan tradisi, karena ia melakukan hal itu bukan hanya demi tradisi,

tetapi dirasakan secara manifes, sebagai pemenuhan titah Tuhan timbul dari

rasa sakral.4

3. Peran Agama di Masyarakat

Konsepsi tentang agama merupakan bagian tak terpisahkan dari

pandangan hidup dalam bermasyarakat dan sangat diwarnai oleh perasaan

yang khas terhadap apa yang dianggap sakral (suci).5 Signifikansi eksistensi

agama adalah membimbing sekaligus mengikat manusia demi terwujudnya

ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan mereka dalam kehidupan di dunia

serta kehidupan di hari kemudian, yaitu kehidupan ukhrawi. Setiap agama

membawa misi suci walaupun pada tataran implementasi oleh penganutnya

tidak selalu demikian yang terjadi. Ketidak sinkronan antara fakta normatif

dan historis ini disebabkan karena pandangannya yang berbeda terhadap dan

segala yang terlahir darinya berupa doktrin yang berhubungan dengan aturan

ritual maupun sosial.6

Agama memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk memahami

tujuan hidup. Untuk memenuhi tujuan agama, maka lembaga agama

memberikan konstribusi kepada kehidupan sosial sekular. Untuk memberi arti

kepada eksistensi pribadi, agama memberi gambaran tentang dunia tempat

manusia hidup. Misalnya di dalam testamen baru disebutkan bahwa alam raya

4Djamari, Agama Dalam Perspektif Sosiologi, (Bandung: Alfabeta, 1993),79-82

22

ada tiga tingkatan, yang di bawah adalah neraka, di tengah adalah dunia, di

atas adalah surga. Struktur realitas seperti itu membantu manusia untuk

belajar bagaimana seharusnya manusia berperilaku di dunia ini sehingga

terhindar dari neraka dan bisa masuk surga. Gambaran dunia secara religius

menentukan realitas sosial yang pengaruhnya bukan semata-mata persoalan

agama itu sendiri.7

B. Interaksi Sosial

1. Pengertian Interaksi Sosial

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidaklah lepas dari hubungan

satu dengan yang lain. Ia selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya,

sehingga kepribadian individu, kecakapan-kecakapannya, ciri-ciri

kegiatannya baru menjadi kepribadian individu yang sebenar-benarnya

apabila keseluruhan sistem psycho-physik tersebut berhubungan dengan

lingkungannya.

Bentuk umum sosial adalah interaksi sosial (yang juga dapat dinamakan

proses sosial), karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya

aktifitas-aktifitas sosial. Bentuk lain dari proses sosial hanya merupakan

bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial. Dalam konteks ini Wood Worth

menambahkan bahwa hubungan manusia dengan lingkungan meliputi

pengertian :

23

a. Individu dapat bertentangan dengan lingkungan

b. Individu dapat menggunakan lingkungan

c. Individu dapat berpartisipasi (ikut-serta) dengan lingkungan

d. Individu dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan.8

Dari pengertian tersebut, maka interaksi sosial adalah kegiatan individu

atau kelompok individu dalam rangka pertentangan, pemanfaatan, partisipasi,

dan penyesuaian dengan individu atau kelompok individu lainnya

(lingkungannya).

Di dalam interaksi sosial ada kemungkinan individu dapat

menyesuaikan dengan yang lain, atau sebaliknya. Pengertian penyesuaian di

sini dalam arti yang luas, yaitu bahwa individu dapat meleburkan diri dengan

keadaan di sekitarnya, atau sebaliknya individu dapat mengubah lingkungan

sesuai dengan keadaan dalam diri individu, sesuai dengan apa yang

diinginkan oleh individu yang bersangkutan.9

Pengertian yang diberikan Worth tersebut, diperjelas oleh H. Bonner

dengan menitikberatkan fungsi manusia dalam interaksi sosia. Ia

menyebutkan bahwa:

8 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 53

24

“Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara 2 individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memberbaiki

kelakuan individu yang lain atau sebaliknya”.10

Soerjono Soekamto dalam bukunya mengatakan:

“Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok-kelompok

manusia”.11

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dijelaskan dalam penulisan

skripsi ini, bahwa interaksi sosial adalah kegiatan individu atau kelompok

individu dalam rangka pertentangan, pemanfaatan, partisipasi dan

penyesuaian dengan individu atau kelompok individu lainnya

(lingkungannya), dalam rangka memperbaiki kelakuan yang lain atau

sebaliknya, baik dilakukan secara pasif maupun aktif.

2. Unsur Dasar Interaksi Sosial

Di dalam interaksi sosial mengandung makna tentang kontak secara

timbal balik atau inter-stimulasi dan respon antara individu-individu dan

kelompok-kelompok. Karena itu, bagi Alvin dan Helen Gouldner suatu

interaksi sosial tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat

yaitu:

25

individu atau kelompok. Kontak antara individu tidak saja terjadi pada jarak

yang dekat misalnya dengan berhadapan muka, juga tidak hanya pada jarak

sejauh kemampuan panca indera manusia, tetapi alat-alat kebudayaan

manusia memungkinkan individu-individu berkontak pada jarak yang amat

jauh, misalnya orang menelpon dan mendapat jawaban dari seorang individu

di ujung lain. Maka telah terjadi kontak diantara kedua itu.

b. Adanya Komunikasi

Sehubungan dengan komunikasi, Schlegel berpendapat bahwa manusia

adalah makhluk sosial yang dapat bergaul dengan dirinya sendiri,

menafsirkan makna-makna obyek-obyek didalam kesadarannya dan

memutuskan bagaimana ia bertindak secara berarti sesuai dengan

penafsirannya itu. Sehubungan komunikasi sebagai kegiatan interaksi sosial

ini, Schlegel menyampaikan pandangan tentang bahwa:

“Tetapi keadannya tidak berbeda dengan tingkah laku kelompok yang melibatkan beberapa atau banyak orang, misalnya, tingkah laku kelompok sosial adalah seperti keluaga-keluarga, lembaga-lembaga sosial (seperti bank) atau organisasi (seperti partai)”.

“Tingkah laku kelompok yaitu tingkah laku bersama harus dibentuk melalui proses penafsiran juga, agar orang-orang (di dalam kelompok) dapat bertindak bersama dalam keadaan-keadaan yang dihadapi kelompok itu. Tetapi yang menafsirkan dan bertindak adalah orang-orang juga. Kelompok tidak pernah bertindak; kelompok terdiri dari orang-orang dan mereka bertindak bersama. Tingkah laku di dalam kelompok, tindakan banyak orang

bisa sama, karena makna-makna dari keadaan itu ditafsirkan sama”.12

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak dapat hubungan antara

kelompok atau perorangan dengan kelompok, oleh karena kelompok itu tidak

26

bisa bertindak dan karena kelompok itu adalah orang-orang juga, maka

hubungan yang terjadi adalah antara orang dengan orang, antara satu orang

dengan banyak orang, atau antara banyak orang dengan banyak orang.

3. Ciri-ciri Interaksi Sosial

Apabila dilacak dengan seksama deskripsi di atas, maka ucapan dari

Charles P. Lommis mengenai ciri-ciri penting dari interaksi sosial yaitu:

a. Jumlah pelaku lebih dari seorang, bisa dua atau lebih.

b. Adanya komunikasi antara para pelaku dengan menggunakan

simbol-simbol.

c. Adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini dan akan

datang, yang menentukan sifat dari aksi yang sedang berlangsung.

d. Adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan

yang diperkirakan oleh para pengamat.

Apabila interaksi sosial itu diulang menurut pola yang sama dan

bertahan untuk waktu yang lama, maka akan terwujud hubungan sosial

(social relation).

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial

a. Toleransi

Toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan

27

tersebut mendorong terjadinya komunikasi, maka faktor tersebut dapat

mempercepat terjadinya interaksi sosial.

b. Kesempatan-kesempatan yang seimbang di Bidang Ekonomi

Adanya kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi bagi pelbagai

golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda dapat

mempercepat proses interaksi sosial. Di dalam sistem ekonomi yang

demikian, dimana masing-masing individu mendapat kesempatan yang sama

untuk mencapai kedudukan tertentu atau dasar kemampuan dan jasa-jasanya.

Proses interaksi dipercepat oleh karena kenyataan yang demikian dapat

menetralisir perbedaan-perbedaan kesempatan yang diberikan sebagai

peluang oleh kebudayaan-kebudayaan yang berlainan tersebut.

c. Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya

Sikap saling menghargai terhadap kebudayaan yang didukung oleh

masyarakat yang lain dimana masing-masing mengakui

kelemahan-kelemahannya, kelebihan-kelebihannya akan mendekatkan

masyarakat-masyarakat yang menjadi pendukung kebudayaan-kebudayaan tersebut.

Apabila ada prasangka, maka hal demikian akan menjadi penghambat bagi

berlangsungnya proses interaksi sosial.

d. Sikap terbuka dari golongan berkuasa dalam masyarakat

Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat juga

28

dengan memberikan kesempatan yang sama bagi golongan minoritas untuk

memperoleh pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penggunaan tempat

rekreasi dan seterusnya.

e. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan

Pengetahuan akan persamaan-persamaan unsur pada kebudayaan yang

berlainan, akan lebih mendekatkan masyarakat pendukung kebudayaan yang

satu dengan yang lainnya.

f. Perkawinan campuran (Amalgamation)

Perkawinan campuran agaknya merupakan faktor paling

menguntungkan bagi lancarnya proses interaksi sosial. Hal itu terjadi, apabila

seorang warga dari golongan tertentu menikah dengan golongan lain, apakah

itu terjadi dengan golongan minoritas atau mayoritas atau sebaliknya.

g. Adanya musuh bersama di luar

Adanya musuh bersama di luar cenderung memperkuat kesatuan

masyarakat atau golongan masyarakat yang mengalami ancaman musuh

tersebut. Dalam keadaan demikian, antara golongan minoritas dengan

golongan mayoritas akan mencari suatu kompromi agar dapat secara

bersama-sama menghadapi ancaman-ancaman luar yang membahayakan

29

5. Faktor-faktor yang Mendasari Berlangsungnya Interaksi Sosial

Faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial, baik

secara tunggal maupun secara bergabung ialah:

a. Faktor Imitasi

Menurut G. Tarde faktor imitasi ini merupakan satu-satunya faktor yang

mendasari atau melandasi interaksi sosial. G. Tarde mengatakan bahwa,

masyarakat itu tiada lain dari pengelompokkan manusia dimana

individu-individu yang satu mengimitasi dari yang lain atau sebaliknya, bahkan

masyarakat itu baru menjadi masyarakat sebenarnya apabila manusia mulai

mengimitasi kegiatan manusia lainnya.

Faktor imitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses

interaksi sosial, salah satu segi positifnya yaitu bahwa imitasi dapat

mendorong seseorang untuk memenuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang

berlaku. Faktor imitasi mungkin pula mengakibatkan hal-hal yang negatif

dimana yang ditiru adalah perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Imitasi

juga dapat melemahkan atau mematikan pengembangan daya kreasi

seseorang.

Jadi, faktor imitasi merupakan suatu segi dari proses interaksi sosial

yang menerangkan mengapa dan bagaimana dapat terjadi keseragaman dalam

30

b. Faktor Sugesti

Yang dimaksud faktor sugesti ialah pengaruh psikis, baik yang datang

dari diri sendiri, maupun yang datang dari orang lain, yang pada umumnya

diterima tanpa adanya kritik dari individu yang bersangkutan.

Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan

atau sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain.

Proses ini hampir sama dengan faktor imitasi akan tetapi titik tolaknya

berbeda. Berlangsungnya faktor sugesti dapat terjadi karena pihak yang

menerima dilanda emosi, hal mana menghambat daya pikirnya secara

rasional. Kiranya mungkin pula bahwa faktor sugesti terjadi oleh sebab

memberikan pandangan atau sikap merupakan bagian terbesar dari kelompok

yang bersangkutan.

c. Faktor Identifikasi

Identifikasi adalah suatu istilah yang dikemukakan oleh Freud. Menurut

Freud, identifikasi merupakan dorongan untuk menjadi identik (sama) dengan

orang lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam daripada imitasi, oleh karena

kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini. Proses

identifikasi dapat berlangsung dengan sendirinya (secara tidak sadar),

maupun dengan sengaja olek karena seringkali seseorang memerlukan

31

d. Faktor Simpati

Faktor simpati merupakan perasaan rasa tertarik kepada orang lain. Maka

simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, melainkan atas dasar perasaan

atau emosi. Dalam simpati orang merasa tertarik kepada orang lain yang

seakan-akan berlangsung dengan sendirinya, apa sebabnya merasa tertarik

sering tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut. Di samping individu

mempunyai kecenderungan tertarik pada orang lain, individu juga

mempunyai kecenderungan untuk menolak orang lain, ini yang sering disebut

antipati. Jadi kalau simpati itu bersifat positif, maka antipati bersifat negatif.13

Hal-hal tersebut diatas merupakan proses minimal yang terjadi dan

berlangsungnya interaksi sosial yang dalam kenyataannya sangat kompleks,

sehingga kadang-kadang sulit mengadakan pembedaan tugas antara proses

tersebut. Imitasi dan sugesti terjadi lebih cepat, dan pengaruhnya kurang

mendalam bila dibandingkan dengan identifikasi dan simpati yang secara

relatif agak lebih cepat proses berlangsungnya.

6. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial

Interaksi sosial terdiri dari kontak dan komunikasi, dan di dalam

proses komunikasi mungkin saja terjadi pelbagai penafsiran makna perilaku.

Mengetahui hal tersebut maka bentuk-bentuk dari interaksi sosial itu adalah

terdiri dari :

32

a. Kerja Sama

b. Pertikaian

c. Persaingan

d. Akomodasi

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pada dasarnya ada dua bentuk

umum dari interaksi sosial, yaitu assosiatif dan dissosiatif. Suatu interaksi

sosial yang assosiatif merupakan proses yang menuju pada kerja sama.

Sedangkan bentuk interaksi dissosiatif dapat diartikan sebagai suatu

perjuangan melawan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai

tujuan tertentu. Proses interaksi dissosiatif mungkin berguna bagi masyarakat

yang bersangkutan terutama dalam hal-hal sebagai berikut:

1) Untuk menyalurkan keinginan-keinginan yang bersifat kompetitif.

2) Sebagai suatu jalan atau saluran di mana keinginan-keinginan,

kepentingan-kepentingan serta nilai-nilai yang ada pada suatu masa menjadi pusat

perhatian, tersalur dengan sebaik-baiknya.

3) Sebagai alat untuk mengadakan seleksi sosial.

4) Sebagai alat untuk menyaring warga-warga masyarakat untuk mengadakan

33

Menelaah pernyataan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa bentuk umum

dan bentuk khusus dari bentuk umum dari interaksi sosial adalah sebagai

berikut:

Bentuk umum Assosiatif, meliputi bentuk khusus diantaranya:

a) Kerja Sama

Timbulnya kerja sama, menurut Charles H. Cooley adalah apabila

orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang

sama, dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan

pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan

tersebut melalui kerja sama.

Pada masyarakat dimana bentuk kerja samamerupakan unsur dari

sistem nilai-nilai sosial yang seringkali dijumpai dalam keadaan-keadaan

dimana warga masyarakat-masyarakat ttersebut tidak mempunyai inisiatif

ataupun daya kreasi, oleh karena perorangan atau individu tersebut

mengandalkan bantuan dari rekan-rekannya. Kerjasama sebagai salah satu

bentuk interaksi sosial merupakan gejala universal yang ada pada masyarakat.

Walaupun secara tidak sadar kerja sama tersebut mungkin timbul terutama

didalam keadaan-keadaan dimana kelompok tersebut mengalami ancaman

34

b) Akomodasi

Soerjono Soekamto menyatakan, bahwa akomodasi itu menunjuk pada

dua arti atau makna. Pertama, akomodasi menunjuk pada suatu keadaan dan

kedua, akomodasi itu menunjuk pada suatu proses. Sebagai suatu proses,

akomodasi menunjuk pada usaha-usaha untuk mencapai penyelesaian

pertikaian; sedangkan sebagai suatu keadaan, akomodasi menunjuk pada

suatu kondisi selesainya pertikaian tersebut.

Bentuk unum Dissosiatif, meliputi bentuk khusus diantaranya:

(1) Pertikaian

Pertikaian dapat terjadi karena proses interaksi, di mana penafsiran

makna perilaku tidak sesuai dengan maksud dari fihak pertama, yaitu fihak

yang melakukan aksi, sehingga menimbulkan suatu keadaan di mana tidak

terdapat keserasian di antara kepentingan-kepentingan para fihak yang

melakukan interaksi. Oleh karena telah terjadi suatu situasi yang tidak serasi,

maka untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dilakukan dengan carav

mengenyahkan fihak yang telah menjadi penghalangnya itu. Pada

pertentangan atau pertikaian terdapat usaha untuk menjatuhkan fihak lawan

dengan cara kekerasan (violence).

Mungkin, pertentangan atau pertikaian ini timbul karena persaingan

atau kompetisi, tetapi hal ini tidak selalu demikian. Horton dan Hunt,

menyatakan bahwa sekali pertikaian dimulai, maka proses ini sulit untuk

35

pada dasarnya diilhami oleh sifat bermusuhan tersebut, sehingga proses

pertikaian terus berlangsung dan menumbuhkan situasi yang tidak

menguntungkan.

(2) Persaingan

Persaingan adalah suatu perjuangan (struggle) dari fihak-fihak untuk

mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu ciri dari persaingan adalah perjuangan

menyingkirkan fihak lawan itu dilakukan secara damai atau secara

“fair-play”, artinya selalu menjunjung tinggi batas-batas yang diharuskan.

Persaingan dapat terjadi dalam segala bidang kehidupan, misalnya

bidang ekonomi dan perdagangan, kedudukan, kekuasaan, percintaan dan

sebagainya. Persaingan meliputi beberapa fihak yang melakukan persaingan,

fihak-fihak yang berkomprtisi (bersaing) disebut “saingan”.14

Keempat bentuk-bentuk dari interaksi sosial tersebut merupakan suatu

kontinuitas dalam arti bahwa interaksi itu dimulai dengan kerja sama yang

kemudian menjadi pertikaian untuk akhirnya pada akomodasi. Akan tetapi

ada baiknya untuk menelaah proses-proses interaksi-interaksi tersebut

didalam kelangsungannya, sebagai contoh dapat ditelaah kemungkinan apa

yang akan terjadi apabila suatu kelompok baru (misalnya kaum pendatang

dari arab) datang untuk menetap disuatu daerah yang telah ada penduduknya

yang merupakan masyarat asli daerah tersebut (misalnya jawa)

36

C. Teori Agama Menurut Emile Durkheim

Dalam pembahasan judul “Interaksi Sosial Antar Umat Beragama

(Studi kasus Jama’ah Wahidiyah dan Jama’ah Nahdliyin Di Desa Sukorejo,

Kab. Sidoarjo)”, Penulis menggunakan pendekatan kajian Sosiologi. Dengan

menggunakan teori tokoh Emile Durkheim yang merupakan figur yang

berpengaruh kuat terhadap pemikiran sosiologi.15

Persoalan yang dikemukakan oleh Durkheim yang diuraikan dalam

bukunya The Elementary Forms of The Religious Life adalah melihat “Sebab

yang selalu hadir yang menjadi tempat bergantungnya bentuk-bentuk

pemikiran dan praktek keagamaan yang paling esensial” dan untuk

melakukan hal itu Durkheim perlu mengkaji agama dalam “Bentuknya yang

paling primitif dan sederhana” dan mencoba membahas sifatnya dengan

mengkaji asal-usulnya.16 dalam hal ini Durkheim berusaha mencari definisi

yang lebih luas. “Agama itu lebih dari sekedar gagasan tentang Tuhan dan

roh” tulisnya dan “Konsekuensinya tidak dapat didefinisikan semata-mata

dalam kaitannya dengan kedua hal tersebut”. Maka Durkheim kemudian

mendefinisikan dari sudut pandang yang sakral. Bagi Durkheim agama pada

dasarnya merupakan sesuatu yang kolektif, dan bahkan Durkheim

membedakan agama dari magis dengan menyatakan bahwa magis merupakan

15 Brian Morris, Antropologi Agama: Kritik Teori-teori Agama Kontemporer, (Yogyakarta: AK Group, 2003), 133.

37

upaya individual, sementara agama tidak bisa dipisahkan dari ide komunitas,

peribadatan atau moral.17

Dalam bukunya The Elementary Forms of The Religious Life

tersebut Durkheim juga mengemukakan teori tentang dasar-dasar agama yang

sama sekali berbeda dengan teori-teori yang pernah dikembangkan oleh para

ilmuwan sebelumnya.

Teori itu berpusat pada pengertian dasar berikut:

1. Bahwa untuk pertama kalinya, aktivitas religi yang ada pada manusia bukan

karena alam pikirannya terdapat bayangan-bayangan abstrak tentang jiwa

atau roh (suatu kekuatan yang menyebabkan hidup dan gerak di dalam alam)

tetapi, karena suatu getaran jiwa, atau emosi keagamaan yang timbul dalam

alam jiwa manusia dahulu, karena pengaruh suatu sentimen kemasyarakatan.

2. Bahwa sentimen kemasyarakatan dalam batin manusia berupa suatu

kompleksitas perasaan yang mengandung rasa terikat, bakti, cinta, dan

perasaan lainnya terhadap masyarakat di mana ia hidup.

3. Bahwa sentimen kemasyarakatan yang menyebabkan timbulnya emosi

keagamaan dan merupakan pangkal dari segala kelakuan keagamaan manusia

itu, tidak selalu berkobar-kobar dalam alam batinnya. Apabila tidak

dipelihara, maka sentimen kemasyarakatan itu menjadi lemah, sehingga perlu

dikobarkan sentimen kemasyarakatan dengan mengadakan satu kontraksi

masyarakat, artinya dengan mengumpulkan seluruh masyarakat dalam

pertemuan-pertemuan.

38

4. Bahwa emosi keagamaan yang timbul karena rasa sentimen kemasyarakatan

membutuhkan suatu objek tujuan. Sifat yang menyebabkan sesuatu itu

menjadi objek dari emosi keagamaan bukan karena sifat luar biasanya,

anehnya melainkan tekanan anggapan umum masyarakat. Objek itu ada

karena terjadinya satu peristiwa secara kebetulan di dalam sejarah kehidupan

suatu masyarakat yang menarik perhatian di dalam masyarakat tersebut.

Objek yang menjadi tujuan emosi keagamaan juga objek yang bersifat sakral.

Maka objek lain yang tidak mendapat nilai keagamaan (tirual value)

dipandang sebagai objek yang tidak sakral (profane).

5. Objek sakral sebenarnya merupakan suatu lambang masyarakat. Pada

suku-suku bangsa asli Australia misalnya, objek sakral sering berupa binatang dan

tumbuh-tumbuhan. Objek sakral seperti itu disebut Totem. Totem adalah

mengkonkretkan prinsip suatu kelompok di dalam masyarakat berupa clan

(suku) atau lainnya.

Pendapat tersebut, yang pertama mengenai emosi keagamaan dan

sentimen kemasyarakatan. Menurut Durkheim, pengertian-pengertian dasar

yang merupakan inti atau esensi dari religi, sedangkan ketiga pengertian

lainnya yakni kontraksi masyarakat, kesadaran akan objek yang sakral

berlawanan dengan objek yang tidak sakral, dan totem sebagai lambang

masyarakat.

Objek sakral dan totem akan menjelaskan upacara, kepercayaan, dan

39

Perbedaan itu tampak dari upacara-upacara kepercayaan dan

metodologinya.18

Pendekatan Emile Durkheim senada dengan paralelisme metafora

(Metaphoric Paralelism) dari winter. Ia meyakini bahwa dunia sakral adalah

dunia yang paralel dengan “keduniaan” (mundane world). Pola-pola perilaku

yang akan menyebabkan kekacauan sosial dicegah dengan takut kepada

sanksi dari kekuasaan supernatural, yang dikatakan sebagai taboo. Menurut

Durkheim istilah tuhan adalah suatu metafor (ibarat) bagi masyarakat, karena

itu kata Durkheim, menyembah tuhan sebenarnya menyembah masyarakat

sendiri. Orang tidak menyadari proses proyeksi seperti ini, akhirnya taboo

dan kode moral menjadi mutlak dan mengikat tanpa dipersonalkan lagi.

Kaum fungsionalis tidak selalu sependapat dengan Durkheim, bahwa

percaya kepada tuhan adalah fatamorgana atau angan-angan saja, bagi

kebanyakan fungsionalis ada atau tidak adanya tuhan di luarkemampuan

empirik untuk membuktikkannya. Masalah kaum fungsionalis tidak

memperdulikan kepada benar atau palsunya suatu kepercayaan, tetapi yang

penting bagaimana kepercayaan dan ritual itu fungsinya atau pengaruhnya

dalam masyarakat.

Emile Durkheim dan Radcliffe Brown menganggap bahwa agama

mungkin melayani beberapa fungsi individual, tetapi fungsi agama terpenting

adalah struktural. Bahkan Emile Durkheim menekankan bahwa kontribusi

40

agama bukan menentukan identitas individu tetapi memperkuat identitas

kolektif. Agama membantu kelompok mengidentifikasi siapa mereka, agama

membantu mereka menentukan kelompok sebagai suatu komuniti moral

dengan nilai-nilai dan misi umum dalam kehidupan.19

Dalam definisi yang diberikan Durkheim tentang agama, dia mengatakan

bahwa agama adalah satu sistem kepercayaan dengan perilaku-perilaku yang

utuh dan selalu dikaitkan dengan yang sakral, yaitu sesuatu yang terpisah dan

terlarang.20 Durkheim juga mengatakan bahwa kekuatan agama adalah

kekuatan manusia, kekuatan moral. Memang benar oleh karena sentimen

kolektif dapat mendorong kesadaran warga atau masyarakat dengan cara

mendekatkan diri mereka kepada objek di luar diri mereka yakni

kekuatan-kekuatan keagamaan, kekuatan-kekuatan agama bahkan dapat menjelma menjadi

semacam unsur fisik, dalam hal ini agama akan berpadu dengan kehidupan

material, kemudian dianggap mempunyai kemampuan yang menjelaskan apa

yang terjadi. Tetapi jika kekuatan-kekuatan agama hanya ditilik atau dilihat

dari sudut pandangan ini, hanya aspek yang paling superfisial yang dapat

dilihat. Dalam kenyataan, unsur-unsur esensial yang membentuk sentimen

kolektif ini diperoleh melalui pemahaman. Biasanya nampak bahwa

kekuatan-kekuatan agama itu hanya memiliki karakter manusia apabila

kekuatan-kekuatan itu dimengerti dari segi manusiannya, tetapi bahkan yang

19 Djamari, Agama Dalam Perspektif Sosiologi,.... 86-88

41

paling anonim dan paling impersonal sekalipun tak lain adalah

sentimen-sentimen yang diobjektivasi.21

Seluruh pandangan Durkheim berada dalam klaimnya yang mengatakan

bahwa “agama adalah sesuatu yang bersifat sosial”. Durkheim menegaskan,

walaupun sebagai orang individu memang memiliki pilihan-pilihan dalam

hidup ini, namun pilihan itu tetap berada dalam kerangka sosial. Dalam setiap

kebudayaan, agama adalah bagian yang paling berharga dari seluruh

kehidupan sosial. Dia (agama) melayani masyarakat dengan menyediakan

ide, ritual dan perasaan-perasaan yang akan menuntun seseorang dalam hidup

bermasyarakat.22

21 Roland Robertson, ed, Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis,...44-45

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA SUKOREJO

A. Gambaran Wilayah Desa Sukorejo

1. Letak Geografis

Sukorejo adalah nama sebuah dusun dan Buduran adalah kecamatan

di Sidoarjo. Sidoarjo adalah sebuah kabupaten yang terletak di Jawa Timur

antara 112, 5’ dan 112, 9’ Bujur Timur dan antara 7,3’ dan 7,5’ Lintang

Selatan. Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan, batas sebelah utara

wilayah Sidoarjo adalah Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah

selatan adalah Kabupaten Pasuruan, sebelah timur adalah Selat Madura dan

sebelah barat adalah Kabupaten Mojokerto. Dataran Sidoarjo dengan

ketinggian antara 0 s/d 25 m, ketinggian 0-3 m dengan luas 19.006 Ha.

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data terakhir pada bulan juni 2017 jumlah penduduk di Desa

Sukorejo Kecamatan Buduran ini seluruhnya berjumlah 4.728 jiwa terdiri dari

1.338 Kepala Keluarga (KK). Dari keseluruhan jumlah penduduk, laki-laki

berjumlah 2.413 jiwa, sedangkan perempuan bejumlah 2.315 jiwa. Untuk

43

Tabel 1

Jumlah Penduduk dilihat dari jenis kelamin

NO Jenis Kelamin Jumlah

1. Laki-laki 2.413

2. Perempuan 2.315

Jumlah 4.728

Sumber data dokumen Desa Sukorejo bulan Juni 2017

Sedangkan jumlah penduduk secara rinci berdasarkan usia, dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 2

Keadaan Peduduk berdasarkan usia

No. Usia Jumlah

1. 0-3 819

2. 4-6 136

3. 7-12 283

4. 13-15 152

5. 16-18 175

6. 19 keatas 3.163

Jumlah 4.728

44

3. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan di desa Sukorejo terbilang sudah maju atau bersifat

modern. Karena mendekati sekolahan-sekolahan yakni SDN Sukorejo, SMPN

Buduran dan SMKN Buduran, jadi pendidikan di desa sukorejo ini terbilang

cukup baik. Keadaan penduduk dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3

Keadaan Penduduk berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Jumlah

1. Taman Kanak-kanak 389

2. Sekolah Dasar 1.830

3. SMP/SLTP 680

4. SMA/SLTA 580

5. Sarjana (S1-S3) 151

6. Pondok Pesantren 95

7. Madrasah 133

8. Sekolah Luar Biasa 5

Sumber data dokumen Desa Sukorejo bulan Juni 2017

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa

45

4. Kondisi Ekonomi

Sebagaimana data geografis yang dipaparkan sebelumnya, sebagian

besar mata pencaharian penduduk desa Sukorejo ini adalah pegawai swasta,

namun banyak juga yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), petani

dan lain-lain. Lahan yang berada di desa Sukorejo terbilang cukup luas yakni

telah di bangun berbagai macam pabrik, seperti pabrik kayu, pabrik

pengupasan udang, dan lain sebagainya. Keadaan penduduk dari kondisi

pekerjaan/ekonomi dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4

Keadaan Penduduk berdasarkan Pekerjaan/Ekonomi

No. Mata Pencaharian Jumlah

1. Pegawai Negeri Sipil 180

2. Pegawai Swasta 2.765

3. ABRI 120

4. Tani 5

5. Pertukangan 80

6. Buruh Tani 20

7. Pensiunan 111

8. Pedagang 1.447

46

5. Kondisi Sosial

Penduduk desa Sukorejo memiliki berbagai karakteristik individu yang

meliputi berbagai variabel seperti nilai-nilai, sifat kepribadian, dan sikap

saling berinteraksi satu sama lain dan kemudian berinteraksi pula dengan

faktor-faktor lingkungan yang menentukan faktor prilaku mereka. Faktor

lingkungan memiliki kekuatan besar dalam menentukan perilaku, bahkan

kadang-kadang kekuatannya lebih besar dari pada karakteristik individu. Hal

inilah yang menjadikan prediksi perilaku lebih kompleks.

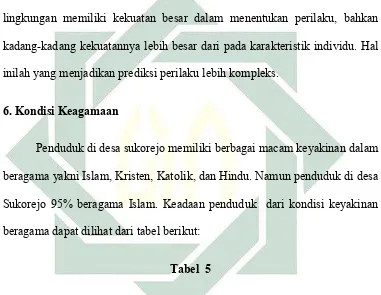

6. Kondisi Keagamaan

Penduduk di desa sukorejo memiliki berbagai macam keyakinan dalam

beragama yakni Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Namun penduduk di desa

Sukorejo 95% beragama Islam. Keadaan penduduk dari kondisi keyakinan

beragama dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5

Keadaan Penduduk berdasarkan Keyakinan Beragama

No. Agama Jumlah

1. Islam 4.573

2. Kristen 107

3. Katolik 7

4. Hindu 1