8 2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Ada beberapa pengertian mengenai akuntansi menurut Rahman Pura (2013:4) akuntansi didefinisikan sebagai:

“Seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan dalam penyediaan jasa, yang berupa informasi keuangan kuantitatif dari suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi”.

Sedangkan menurut Rudianto (2014) pengertian akuntansi adalah:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

2.1.2 Definisi Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2010) Akuntansi sektor public didefinisikan sebagai: “…mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta”.

2.1.3 Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik

Menurut Bastian (2006:388), laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pengguna (wide range users) guna

membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber yang dipakai oleh suatu entitas dalam mencapai tujuannya.

Secara spesifik, tujuan khusus laporan keuangan sektor publik adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya-sumber daya finansial;

2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

3. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam medanai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya;

4. Menyediakan informasi mengenai kondisi finansial suatu entitas dan perubahan di dalamnya; dan

5. Menyediakan informasi agregat yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas dalam hal biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

2.1.4 Pengertian Pengaruh

Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Dari pengertian di atas telah dikemukakan

sebelumnya bahwa pengaruh merupakan suatu daya yang dapat mengubah sesuatu yang lain.

2.1.5 Latar Belakang Pendidikan

Menurut Matindas, (2002:89) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem dimana tiap-tiap karyawan merupakan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Nisa (2015: 31) Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai. Dalam kaitan dengan kemampuan penyusunan laporan keuangan, maka lebih efektif dalam penyusunan laporan keuangan adalah sumber daya manusia yakni pegawai yang dimiliki berlatar belakang pendidikan akuntansi.

Suatu organisasi atau entitas perlu memperhatikan latar belakang dari semua pegawai yang bekerja untuk organisasi atau instansi tersebut terutama latar belakang pendidikannya. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (2006) “Jumlah SDM Aparatur yang berlatar belakang akuntansi pada satuan kerja pengelola keuangan baik pusat maupun di daerah, jumlahnya sangat terbatas”. Kondisi tersebut berdampak pada ketidakakuratan proses pencatatan, keterbatasan dalam penyajian laporan, dan penerapan sistem akuntansi yang benar.

2.1.5.1 Pengertian Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pendidikan yaitu sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan yang diperoleh secara formal tersebut berakibat pada setiap individu yaitu memiliki pola pikir, perilaku, dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya. Adapun menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003, pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan ialah bimbingan yang diberikan kepada anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya untuk mencapai tingkat kedewasaan dan bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan, membentuk karakter diri, dan mengarahkan anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pendidikan juga bisa diartikan sebagai usaha sadar yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik dalam belajar melalui suatu kegiatan pengajaran, bimbingan dan latihan demi peranannya dimasa yang akan datang.

2.1.5.2 Tujuan Pendidikan

Menurut Nisa (2015:32) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Pada saat ini di Indonesia, pemerintah mewajibkan semua warga negara belajar 9 (sembilan) tahun bahkan lebih baik lagi jika lebih dari sembila tahun. Hal ini dikarenakan pendidikan sangat penting untuk semua orang dan bermanfaat untuk masa yang akan datang. Menurut Notoatmodjo (2003), tujuan pendidikan antara lain:

a. Menanamkan pengetahuan/pengertian, pendapat, dan konsep-konsep. b. Mengubah sikap dan persepsi.

c. Menanamkan tingkah laku/kebiasaan yang baru. 2.1.5.3 Jalur Pendidikan

Pendidikan ini diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan atau melalui jarak jauh. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003, jalur pendidikan terdiri dari:

a. Jalur Pendidikan Formal

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

1) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Ketentuan mengenai pendidikan dasar diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

2) Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

3) Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

b. Jalur Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan

pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

2.1.6 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia (2002:427) pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Adapun menurut Suharsimi (2009:118) menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.

Menurut Arif Bachtiar, dkk (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai berikut:

“Suatu aktivitas pemberi jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhitisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut”

Sedangkan menurut Abdul Halim (2002:143) menyebutkan bahwa akuntansi pemerintahan adalah:

“Sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan”.

Dengan demikian, akuntansi pemerintahan dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan suatu kegiatan jasa untuk menyediakan informasi yang bersifat keuangan pemerintah guna pengambilan keputusan dari pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah memuat 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yaitu:

PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporam Keuangan;

PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas; PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;

PSAP Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan; PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;

PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;

PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;

PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan;

PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

2.1.6.1 PSAP No.01 Penyajian Laporan Keuangan

PSAP No.01 membahas tentang tujuan laporan keuangan, tanggung jawab laporan keuangan, komponen-komponen laporan keuangan, identifikasi laporan keuangan dan periode pelaporan.

1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

2. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

3. Komponen-Komponen Laporan Keuangan Komponen laporan keuangan sebagai berikut: a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca;

d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; g. Catatan atas Laporan Keuangan. 4. Identifikasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan diidentifikasikan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut standar akuntansi pemerintah dari informasi lain.

5. Periode Laporan

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun, b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan

tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

2.1.6.2 PSAP No.02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

PSAP No.02 membahas tentang tujuan laporan realisasi anggaran dan struktur laporan realisasi anggaran.

1. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan laporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dana realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: a. Pendapatan-LRA b. Belanja c. Transfer d. Surplus/defisit-LRA e. Penerimaan pembiayaan f. Pengeluaran pembiayaan

g. Pembiayaan neto

h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

2.1.6.3 PSAP No.03 Laporan Arus Kas

PSAP No.03 membahas tentang tujuan laporan arus kas dan klasifikasi laporan arus kas.

1. Tujuan Laporan Arus Kas

Tujuan laporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, pengguna, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu.

2. Klasifikasi Arus Kas

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

2.1.6.4 PSAP No.04 Catatan Atas Laporan Keuangan

PSAP No.04 membahas tentang struktur dan isi, penyajian informasi tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, penyajian informasi tentang kebijakan fiskal dan ekonomi makro, penyajian ikhtisan pencapaian target keuangan. Adapun penjelasan masing-masing sebagai berikut:

1. Struktur dan Isi

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi; b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

d. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

f. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2. Penyajian Informasi tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Entitas pelaporan dan entitas akuntansi meliputi:

a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta juridiksi tempat entitas tersebut berada;

b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya, dan c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan

operasionalnya.

3. Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Makro Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau pengguna pembiayaan. Dalam kebijakan penyusunan APBN/APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang Negara.

4. Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Ikhtisar ini disajikan untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun pembiayaan dengan struktur sebagai nilai target total, nilai realisasi total, presentase perbandingan antara target dan realisasi, dan alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.

2.1.6.5 PSAP No.05 Akuntansi Persediaan

PSAP No.05 membahas tentang bagaimana pengakuan dan pengukuran. Untuk penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengakuan

Pengakuan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

2. Pengukuran

Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:

a. Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang;

b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

2.1.6.6 PSAP No.06 Akuntansi Investasi

PSAP No.06 membahas tentang bagaimana klasifikasi investasi, pengakuan investasi, dan penilaian investasi. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Klasifikasi Investasi

Klasifikasi investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.

2. Pengakuan Investasi

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial.

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (realiable)

3. Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu: a. Metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi

dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. b. Metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah

mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

2.1.6.7 PSAP No.07 Akuntansi Aset Tetap

PSAP No.07 membahas tentang klasifikasi, pengakuan dan penilaian, aset tetap.

1. Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan kontruksi dalam pengerjaan.

2. Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Kriteria aset tetap agar dapat diakui yaitu harus berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operas normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 3. Penilaian Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

2.1.6.8 PSAP No.08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

PSAP No.08 membahas tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan.

1. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

2. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:

a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; b. Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya

dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

3. Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi yaitu rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya, nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya, jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar, uang muka kerja yang diberikan dan retensi.

2.1.6.9 PSAP No.09 Akuntansi Kewajiban

PSAP No.09 membahas tentang klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran kewajiban. Untuk penjelasannya sebagai berikut:

1. Klasifikasi Kewajiban

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan,

b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan

c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

2. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

3. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2.1.6.10 PSAP No.10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan PSAP No.10 membahas tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

1. Koreksi Kesalahan

Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik saldo anggaran lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

3. Perubahan Estimasi Akuntansi

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada laporan operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.

4. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak

sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

2.1.6.11 PSAP No.11 Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasi sebagaimana dimaksud disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali: (a) Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum; (b) Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh pemerintah pusat.

2.1.6.12 PSAP No.12 Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan

selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu dijelaskan.

2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan 2.1.7.1 Pengertian Kualitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu;kadar. Kualitas adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersamar.

2.1.8 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut S. Munawir (2004:2) Laporan keuangan adalah:

“Hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut.”

Sedangkan menurut Sofiyan Syafri Harahap (2002:7) mengemukakan bahwa laporan keuangan merupakan:

“Pokok atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan dan juga menggambarkan indicator kesuksesan suatu perusahaan mencapai tujuan.”

2.1.9 Entitas Akuntansi dan Pelaporan

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

a) Pemerintah pusat; b) Pemerintah daerah;

c) Masing-masing kementrian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat;

d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yuridiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

2.1.10 Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan 2.1.10.1 Peranan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perudang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.1.10.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;

b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entutas pelaporan.

2.1.10.3 Komponen Laporan Keuangan Laporan keungan pokok terdiri dari: a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); c) Neraca;

d) Laporan Operasional; e) Laporan Arus Kas;

f) Laporan Perubahan Ekuitas;

g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports).

2.1.10.4 Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;

b) Undang-Undang di bidang keuangan negara;

c) Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;

e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;

f) Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan

g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

2.1.11 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a) Relevan; b) Andal;

c) Dapat dibandingkan; dan d) Dapat Dipahami.

2.1.11.1 Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2.1.11.2 Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: a) Penyajiannya Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b) Dapat Diverifikasi (verifiability)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

2.1.11.3 Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan

menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

2.1.11.4 Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.12 Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

2.1.12.1 Laporan Realisasi Anggaaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah,

yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2.1.12.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.1.12.3 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

2.1.12.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

2.1.12.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

2.1.12.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.1.12.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang sehubungan dengan penelitian ini dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2014) pada SKPD di Kabupaten Klungkung menyimpulkan bahwa semakin tinggi pemahaman SAP seorang pegawai, maka semakin tinggi kualitas penyusunan laporan keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan latar belakang pendidikan pegawai bagian akuntansi dan keuangan yang sudah mencukupi dan disertai dengan baiknya pemahaman tentang SAP. Kedua faktor tersebut sangat mendorong penyusunan laporan keuangan daerah yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan Yohanes (2013) pada pemerintah Kota Tual menyimpulkan bahwa pengujian secara statistik memberikan bukti bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dari hasil penelitian

memberikan bukti bahwa dengan adanya kejelasan standar akuntansi pemerintahan yang dipakai, akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Implementasi SAP menjadi suatu keharusan agar laporan keuangan pemerintah kota Tual bisa berkualitas dan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat.

Penelitian yang dilakukan Agustiawan (2013) menyimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifkan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Penerapan standar akuntansi pemerintah yang semakin baik maka akan mendorong perbaikan kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Latar Belakang Pendidikan Dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pendidikan merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia. Winkel dalam Rafiudin (2008) menyatakan bahwa melalui pendidikan, diharapkan terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu membangun bangsanya sendiri. Pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa hal ini menuntut orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk bekerja secara maksimal dan bertanggung jawab.

Ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan seseorang dalam memangku sebuah jabatan akan sangat berpengaaruh dengan kinerjanya. Seperti halnya dalam penyusunan laporan keuangan SKPD diperlukan pegawai yang mampu memahami laporan keuangan SKPD yang didukung dengan latar belakang

pendidikan akuntansi untuk menerapkan akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kusuma (2014) latar belakang pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan yang diberikan dapat menghasilkan output yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

2.3.2 Hubungan Latar Belakang Pendidikan Melalui Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Kusuma (2014) pemahaman SAP dan latar belakang pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan latar belakang pendidikan yang ditambah dengan pemahaman terhadap SAP yang memadai dari seorang pegawai bagian akuntansi dan keuangan akan sangat membantu dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pegawai bagian akuntansi dan keuangan yang memang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi secara tidak langsung akan paham terhadap SAP sehingga akan memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Latar belakang pendidikan yang jelas memang sangat diperlukan agar lebih paham terhadap SAP. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya pendidikan formal tetapi bisa pada diklat yang diadakan instansi tempat pegawai tersebut bekerja.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu (Kusuma, 2014; Agustiawan, 2013) tapi berbeda dalam model kerangka pemikiran. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah adanya variabel intervening. Variabel

intervening dalam penelitian ini adalah pemahaman SAP. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan pemahaman SAP sebagai perantaranya.

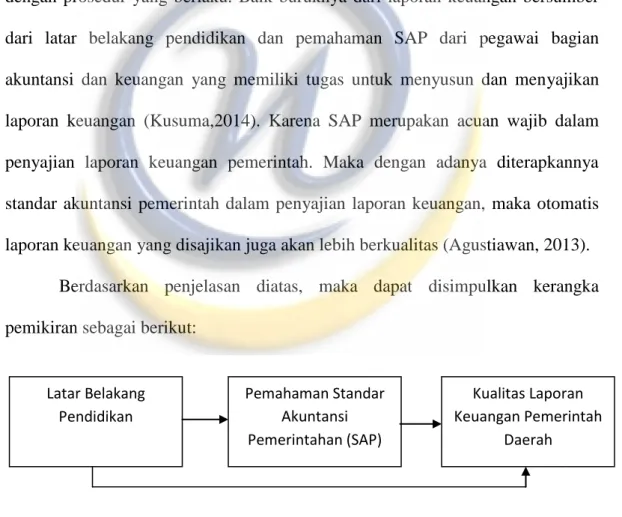

Latar belakang pendidikan yang dimiliki pegawai akuntansi dan keuangan merupakan bekal utama bagi pegawai bagian keuangan untuk memahami SAP. Semakin paham terhadap SAP maka semakin baik pula pegawai tersebut menyusun laporan keuangan sehingga penyajian yang dilakukan juga sesuai dengan prosedur yang berlaku. Baik buruknya dari laporan keuangan bersumber dari latar belakang pendidikan dan pemahaman SAP dari pegawai bagian akuntansi dan keuangan yang memiliki tugas untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan (Kusuma,2014). Karena SAP merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. Maka dengan adanya diterapkannya standar akuntansi pemerintah dalam penyajian laporan keuangan, maka otomatis laporan keuangan yang disajikan juga akan lebih berkualitas (Agustiawan, 2013).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Latar Belakang Pendidikan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Umma Sekaran (2007:135) Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan secara logis. Hipotesis penelitian berdasarkan kerangka pemikiran dapat dikemukakan sebagai berikut:

H1 : Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah.

H2 : Latar belakang pendidikan melalui pemahaman standar akuntansi

pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.