BAB II

DASAR TEORI

2.1 Termoelektrik

2.1.1 Sejarah Singkat Termoelektrik

Fenomena termoelektrik pertama kali ditemukan tahun 1821 oleh ilmuwan Jerman,

Thomas Johann Seebeck. Ia menghubungkan tembaga dan besi dalam sebuah

rangkaian. Di antara kedua logam tersebut lalu diletakkan jarum kompas. Ketika

sisi logam tersebut dipanaskan, jarum kompas ternyata bergerak. Belakangan

diketahui, hal ini terjadi karena aliran listrik yang terjadi pada logam

menimbulkan medan magnet. Medan magnet inilah yang menggerakkan jarum

kompas. Fenomena tersebut kemudian dikenal dengan efek Seebeck.

Penemuan Seebeck ini memberikan inspirasi pada Jean Charles Peltier

untuk melihat kebalikan dari fenomena tersebut. Dia mengalirkan listrik pada dua

buah logam yang direkatkan dalam sebuah rangkaian. Ketika arus listrik dialirkan,

terjadi penyerapan panas pada sambungan kedua logam tersebut dan pelepasan

panas pada sambungan yang lainnya. Pelepasan dan penyerapan panas ini saling

berbalik begitu arah arus dibalik. Penemuan yang terjadi pada tahun 1934 ini

kemudian dikenal dengan efek Peltier. Efek Seebeck dan Peltier inilah yang

kemudian menjadi dasar pengembangan teknologi termoelektrik.

2.2 Efek-Efek Pendinginan Termoelektrik 2.2.1 Efek Seebeck

Efek Seebeck pertama kali diamati oleh dokter Thomas Johan Seebeck, pada

tahun 1821, ketika ia mempelajari fenomena ini terdiri dalam produksi tenaga

listrik antara dua semikonduktor ketika diberikan perbedaan suhu. Panas dipompa

ke satu sisi pasangan dan ditolak dari sisi berlawanan. Sebuah arus listrik yang

dihasilkan, sebanding dengan gradien suhu antara sisi panas dan sisi dingin.

Perbedaan suhu dingin diseluruh converter menghasilkan arus searah ke beban

proses konversi. Untuk alasan ini, pembangkit listrik termoelektrik

diklasifikasikan langsung sebagai daya konversi.

Efek seebek terjadi ketika suatu logam dengan beda temperatur antara

kedua ujungnya. Ketika logam tersebut di sambung, maka akan terjadi beda

potensial diantara kedua ujungnya. Efek ini digunakan dalam aplikasi termokopel.

Gambar 2.1 Skema Efek Seebek pada suatu bahan

Koefisien seebeck (S) disebut juga daya termoelektrik, seperti pada

persamaan berikut:

(2.1)

Keterangan:

S = Koefisien seebeck [Volt/oK]

= Potential termoelektri terinduksi [Volt]

T = Temperatur [oK]

2.2.2 Efek Joule

Perpindahan panas dari sisi dalam pendingin ke sisi luarnya akan mengakibatkan

timbulnya arus listrik dalam rangkaian tersebut karena adanya efek seebeck, maka

hal inilah yang dinamakan efek joule. Dalam hal ini sesuai dengan hukum ohm,

efek joule dirumuskan pada persamaan berikut:

Qj = I2 . R (2.2)

Keterangan:

Qj = Efek joule (panas joule) [Watt]

I = Arus [Ampere]

2.2.3 Efek Konduksi

Panas akan merambat secara konduksi dari permukaan yang panas ke permukaan

yang dingin. Perambatan tersebut bersifat irreversible dan disebut efek

konduktivitas. Besarnya perambatan tersebut dinyatakan dalam persamaan:

qc = U.(Th-Tc) (2.3)

Keterangan:

qc = Laju aliran panas [Watt]

U = Konduktivitas thermal [Watt/oK]

T1 = Temperatur hot junction [oK]

To = Temperatur cold junction [oK]

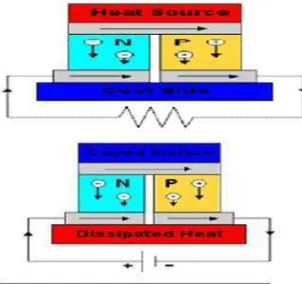

2.2.4 Efek Peltier

Jean Charles Peltier pada tahun 1834 telah mendasari efek termoelektrik. Dia

mengalirkan listrik pada dua buah logam yang direkatkan dalam sebuah

rangkaian. Ketika arus listrik dialirkan, terjadi penyerapan panas pada sambungan

kedua logam tersebut dan pelepasan panas pada sambungan yang lainnya.

Pelepasan dan penyerapan panas ini saling berbalik begitu arah arus dibalik.

Penemuan yang terjadi pada tahun 1834 ini kemudian dikenal dengan efek Peltier.

Pada saat arus mengalir melalui thermocouple, temperature junction akan

berubah dan panas akan diserap pada satu permukaan, sementara permukaan yang

lainnya akan membuang panas. Jika sumber arus dibalik, maka permukaan yang

panas menjadi dingin dan sebaliknya. Gejala ini disebut efek peltier yang

merupakan dasar pendinginan termoelektrik. Dari percobaan diketahui bahwa

perpindahan panas sebanding terhadap arus yang mengalir. Persamaan dari efek

adalah sebagai berikut:

(

2.4)Keterangan:

= Koefisien peltier [Volt]

Q = Beban perpindahan panas dari junction [Watt]

Iab = Arus [Ampere]

2.2.5 Efek Thomson

Pada tahun 1854 seorang berkebangsaan Inggris yang bernama William Thomson

mengemukakan hasil penelitiannya bahwa terdapat penyerapan atau pengeluaran

panas bolak-balik dalam konduktor homogen yang terkena perbedaan panas dan

perbedaan listrik secara simultan. Koefisien Thomson dapat dinyatakan dalam

persamaan berikut:

(2.5) Keterangan:

= Koefisien Thomson

Q = Beban perpindahan panas yang diserap konduktor [Watt]

I = Arus [Ampere]

= Perbedaan temperature [oK]

(H.J. Goldsmid, 1960)

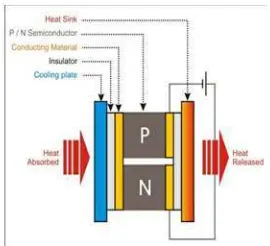

2.3 Elemen Termoelektrik Peltier

Semikonduktor adalah bahan pilihan untuk termoelektrik yang umum dipakai.

Bahan semikonduktor termoelektrik yang paling sering digunakan saat ini adalah

Bismuth Telluride (Bi2Te3) yang telah diolah untuk menghasilkan blok atau

elemen yang memiliki karakteristik individu berbeda yaitu N dan P.

Bahan termoelektrik lainnya termasuk Timbal Telluride (PbTe), Silicon

Germanium (SiGe) dan Bismuth-Antimony (SbBi) adalah paduan bahan yang

dapat digunakan dalam situasi tertentu. Namun, Bismuth Telluride adalah bahan

terbaik dalam hal pendinginan. Bismuth Telluride memiliki dua karakteristik

yang patut dicatat. Karena struktur kristal, Bismuth Telluride sangat anisotropic.

Perilaku anisotropic perlawanan lebih besar daripada konduktivitas termalnya.

Sehingga anisotropic ini dimanfaatkan untuk pendinginan yang optimal.

Karakteristik lain yang menarik dari Bismuth Telluride adalah kristal Bismuth

Telluride (Bi2Te3) terdiri dari lapisan heksagonal atom yang sama. Termoelectrik

dibangun oleh dua buah semikonduktor yang berbeda, satu tipe N dan yang

lainnya tipe P. (mereka harus berbeda karena mereka harus memiliki kerapatan

diposisikan paralel secara termal dan ujungnya digabungkan dengan lempeng

pendingin biasanya lempeng tembaga atau aluminium.

Elemen termoelektrik merupakan semikonduktor tipe-p dan tipe-n yang

dihubungkan dalam suatu rangkaian listrik tertutup yang terdapat beban. Dari

perbedaan suhu yang ada pada tiap junction ditiap semikonduktor tersebut akan

menyebabkan electron berpindah dari sisi panas menuju sisi dingin.

Jika pada batang logam semikonduktor berlaku prinsip kedua efek (efek

Seeback dan efek Peltier), batang semikonduktor dipanaskan dan didinginkan

pada dua semikonduktor tersebut, maka electron pada sisi panas semikonduktor

akan bergerak aktif dan memiliki kecepatan aliran yang lebih tinggi dibandingkan

dengan sisi dingin semikonduktor. Dengan kecepatan yang lebih tinggi pula, maka

electron dari sisi panas akan mengalami difusi ke sisi dingin dan menyebabkan

timbulnya medan elektrik pada semikonduktor tersebut.

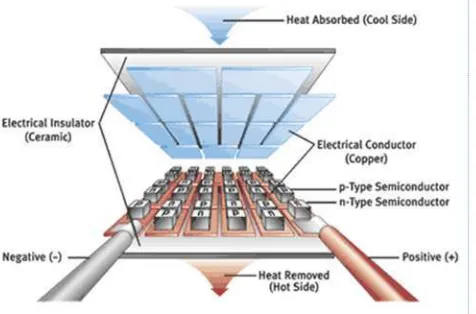

Elemen peltier atau pendingin termoelektrik (thermoelektrik cooler)

merupakan alat yang adapat menimbulkan perbedaan sushu antara kedua sisinya

jika dialiri arus listrik searah pada kedua kutub materialnya. Dalam hal ini

refrigerasi, keuntungan utama dari elemen peltier adalah tidak adanya bagian yang

bergerak atau cairan yang bersikulasi dan ukurannya kecil serta bentuknya sangat

mudah untuk direkayasa. Sedangkan kekurangan dari elemen peltier ada pada

faktor efisiensi daya yang rendah dan biaya perancangan sistem masih relatif

mahal. Namun kini banyak peneliti yang sedang mencoba mengembangkan

elemen peltier yang lebih murah dan juga efisien. (Rio Wirawan, 2012)

Gambar 2.2 Penampang Termoelektrik

2.4 Prinsip Kerja Termoelektrik

2.4.1 Prinsip Kerja Termoelektrik Sebagai Pendingin

Modul pendingin termoelektrik bekerja berdasarkan efek Peltier akan berfungsi

apabila arus listrik DC dialirkan pada satu atau beberapa pasangan semikonduktor

tipe N dan tipe P.

Gambar 2.3 Proses Pemindahan Panas (Sumber : www.tellurex.com)

Gambar diatas menunjukan aliran elektron dari semikonduktor tipe P yang

memiliki tingkat energi lebih rendah, menyerap kalor di bagian yang didinginkan

lalu elektron mengalir menuju semikonduktor tipe N melalui konduktor

penghubung yang permukaannya (Tc) akan mengalami penurunan temperatur.

Kalor yang diserap akan berpindah melalui semikonduktor bersamaan

dengan pergerakan elektron ke sisi panas modul (Th). Pada kondisi ideal, jumlah

kalor yang diserap pada sisi dingin dan dilepas pada sisi panas bergantung pada

koefisien Peltier dan arus listrik yang digunakan. Pada saat dioperasikan jumlah

kalor yang diserap pada sisi dinign akan berkurang dikarenakan dua faktor, yaitu

kalor yang terbentuk pada material semikonduktor dikarenakan perbedaan

temperatur antara sisi dingin dan sisi panas modul (conducted heat) dan Joule.

Heat yang nilainya akan sama dengan kuadrat dari arus listrik yang

digunakan. Sehingga pada kondisi apapun kesetimbangan termal yang terjadi

karena efek Peltier pada sisi dingin akan sama dengan jumlah kalor yang

terbentuk pada semikonduktor dijumlahkan dengan 1 ½ Joule heat. Selain ukuran

a) Modul termoelektrik tidak memiliki bagian yang bergerak,

sehingga untuk perawatan lebih mudah.

b) Pengujian usia pakai telah membuktikan bahwa modul

termoelektrik bisa digunakan selama 100.000 jam.

c) Modul termoelektrik tidak memiliki kandungan

chloroflourocarbons (CFC) atau material lainnya yang

membutuhkan penambahan berkala.

d) Modul termoelektrik bisa dioperasikan pada lingkungan yang

terlalu kecil bagi sistem pendingin konvensional.

Dengan berbagai keunggulan yang terdapat pada modul termoelektrik,

penggunaan termoelektrik saat ini telah melingkupi banyak area penggunaan,

misalnya teknologi militer, ruang angkasa peraltan komersil dan industri.

2.4.2 Parameter Penggunaan Modul Termoelektrik

Setiap modul termoelektrik yang digunakan untuk aplikasi pendingin

dikarakterisasikan kedalam beberapa parameter penggunaan yang menentukan

pemilihan modul yang lebih akurat diantara banyak pilihan modul yang tersedia.

Berikut beberapa parameter yang menjadi dasar pemilihan modul termoelektrik :

a) Jumlah kalor yang akan diserap oleh sisi dingin modul.

b) Perbedaan temperatur antara sisi panas dan sisi dingin modul

ketika beroperasi.

c) Arus listrik yang digunakan oleh modul.

d) Tegangan listrik yang diugunakan oleh modul.

e) Temperatur tertinggi dan terendah lingkungan dimana modul

beroperasi.

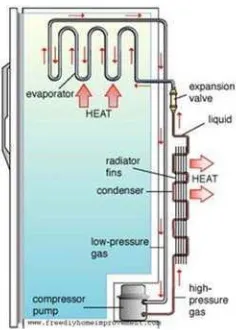

2.5 Sistem Pendingin Konvensional (Kulkas)

Semua berawal dari Hukum Termodinamika. Hukum Termodinamika berlaku

untuk prinsip kerja lemari es. Seperti yang kita ketahui, energi panas selalu

bergerak menuju ke daerah yang lebih dingin. Tetapi lemari es mengalirkan energi

panas dari dalam ke udara yang lebih hangat di luar meskipun memiliki cara kerja

perpindahan kalor. Sebuah lemari es harus melakukan tugas untuk membalikkan

arah normal aliran energi panas. Tugas itu melibatkan penggunaan energi yang

bertujuan untuk memindahkan sesuatu, dan untuk melakukannya sebuah lemari es

membutuhkan energi. Dalam kasus ini, energi itu disediakan oleh listrik.

Gambar 2.4 Proses Pendinginan Pada Kulkas

(Sumber: researchthetopic.wikispaces.com)

Kunci proses kulkas dan sistem pendingin lain agar dapat bekerja terdapat

pada refrigeran. Refrigeran ialah zat semacam Freon yang bertitik didih rendah

sehingga dapat memfasilitasi perubahan bentuk antara cair dan gas. Sebagai cairan,

refrigeran berperan dalam penyerapan energi panas dari udara dingin di dalam

lemari es untuk diubah menjadi gas.

Jadi pertama-tama, energi panas ditransfer ke dalam lemari es untuk

menjadi cairan dingin yang melewati sebuah mesin evaporator. Lalu referigeran,

yang sudah dibahas sebelumnya, menyerap energi panas agar menjadi lebih

hangat lalu akhirnya berubah bentuk menjadi gas. Gas yang terbentuk sebelumnya,

dialirkan melalui compressor agar cairan pendingin memiliki temperatur yang

lebih tinggi. Refrigeran dengan suhu yang lebih tinggi tersebut selanjutnya

mengalir melalui kondensor, dimana terjadi transfer energi panas ke kumparan

pendingin kondensor. Akhirnya, refrigeran tersebut kehilangan energi panasnya

dan berubah menjadi energi dingin kembali, serta mengalami peristiwa

kondensasi menjadi cairan. Selanjutnya refrigeran masuk ke tabung Ekspansi,

dimana merupakan tempat yang memiliki ruangan untuk menyebarkan cairan

refrigeran tersebut kemudian mengalir kembali ke evaporator. Selanjutnya siklus

itu kembali berulang. (K.Handoko, 1981)

2.6 Perhitungan Pendinginan Sistem Termoelektrik

Bahan termoelektrik adalah semikonduktor yang merupakan benda padat atau

logam yang mempunyai nilai-nilai diantaranya nilai resistansi konduktor dan

isolator. Cold junction akan menyerap panas dari produk yang dikondisikan,

bagian ini sama fungsinya dengan evaporator pada sistem pendinginan kompresi

uap. Hot junction yang mengeluarkan atau membuang panas ke luar, bagian ini

sama fungsinya dengan kondenser. Sama halnya dengan kondenser yang

menggunakan sirip-sirip untuk mempercepat pembuangan panas nya,

termoelektrik pada sisi hot junction juga dtambahkan dengan heat sink untuk

mempercepat proses pembuangan panas. Proses pembuangan panas di sini juga

dimanfaatkan untuk memanaskan air, supaya energi panasnya tidak terbuang

begitu saja. Sumber arus searah pada termoelektrik sama fungsinya dengan

kompresor pada sistem kompresi uap. Pengeluaran dan penyerapan panas hanya

terjadi pada kedua sisi junction, besarnya kalor yang diserap dan dikeluarkan

adalah sebagai berikut:

Qo = 2.α. Tc .I – I2 (R/2) – k (Th – Tc) (2.6)

Q1 = 2α . Th .I – K. ∆T + ½ . I2.R (2.7)

Keterangan:

Qo = Besar kalor yang diserap [Watt]

Q1 = Besar kalor yang dilepas [Watt]

∆T = Perbedaan temperature [oK]

2α = Kekuatan termoelektrik dari 2 material [Volt/oK]

R = Tahanan total [Ohm]

K = Konduktifitas thermal dari 2 material [Watt/oK]

I = Arus yang mengalir [Ampere]

Th = Temperatur hot junction [oK]

Tc = Temperatur cold junction [oK]

2.6.1 Beban Pendinginan

Beban pendinginan yang dimaksud dalam analisis ini adalah beban panas yang

berasal dari produk yang didinginkan dan beban panas dari luar yang harus diatasi

oleh sistem untuk mencapai temperatur yang diinginkan. Beban pendinginan dari

suatu ruangan akan menentukan kapasitas dari mesin pendingin yang digunakan.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung beban

pendinginan dari suatu ruangan pendingin yaitu, perbedaan temperatur ruangan

yang akan dikondisikan dengan tempertur luar, struktur bahan yang dipakai dalam

perancangan, produk yang akan didinginkan,serta hal-hal lainnya yang

mempengaruhi beban pendinginan.

2.6.2 Beban Panas dari Luar

Beban panas dari luar berasal dari konduksi udara luar dengan dinding. Besarnya

beban panas dari luar dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai

berikut:

. . ∆ (2.8)

Keterangan :

Q = Jumlah panas yang dipindahkan (Watt)

A = Luas Permukaan (m2)

U = Angka koefisien perpindahan panas (Watt/ m2.0C)

∆t = Perbedaan temperatur (0C)

Harga koefisien perpindahan panas total (U) dapat dihitung dengan

menggunakan persamaan sebagai berikut:

k1,k2,..kn = Konduktivitas thermal material [Watt/m.oC]

x = Tebal material [m]

Nilai $1 adalah 1,65 BTU/h = 9,27 Watt/m2.oC

$0 = Koefisien lapisan udara bagian luar [Watt/cm2.oC]

Nilai $0 adalah 4 BTU/h = 22,7 Watt/m2.oC

(Roy. J. Dossat, 1978)

2.6.3 Beban Panas Dari Dalam

Beban panas dari dalam ruangan merupakan beban panas yang harus dibuang dari

ruangan tersebut untuk mencapai temperatur yang diinginkan. Beban panas dari

dalam ruangan berasal dari panas produk yang didinginkan. Panas produk adalah

beban panas yang harus dibuang untuk mencapai temperatur produk sesuai

dengan yang telah ditentukan. Beban panas dari produk dapat dibagi menjadi 2,

yaitu beban panas sensibel dan beban panas laten. Perancangan ini beban panas

produk hanya berasal dari beban panas sensible yaitu panas yang menyebabkan

terjadinya kenaikan dan penurunan temperatur tanpa terjadinya perubahan wujud.

Udara didalam ruangan dianggap 27oC dan air dikondisikan untuk mencapai

temperatur -21oC.

Beban panas sensibel produk dapat dihitung dengan menggunakan

persamaan sebagai berikut:

'. (. ∆ (2.10)

Keterangan:

Q = Jumlah panas yang dipindahkan [kj]

m = Berat produk [kg]

c = Panas spesifik [kj/kg.oC]

∆T = Perbedaan temperatur [oC] (Roy. J. Dossat, 1978)

2.6.4 Perpindahan Panas

Perpindahan panas adalah ilmu yang mempelajari tentang cara untuk meramalkan

perpindahan (distribusi) energi berupa panas yang terjadi karena adanya

perbedaan temperatur di antara benda atau material. Perpindahan panas dapat

Perpindahan panas secara konduksi adalah distribusi energi berupa panas

yang terjadi pada benda atau medium yang diam (padat) bertemperatur tinggi ke

bagian benda yang bertemperatur rendah atau terdapat gradien temperatur pada

benda tersebut. Rumus dasar perpindahan panas secara konduksi adalah :

Q −+ , ∆

Perpindahan panas konveksi adalah distribusi energi berupa panas yang

terjadi karena terdapat aliran fluida. Persamaan dasar perpindahan panas konveksi

adalah :

Perpindahan panas radiasi adalah distribusi energi berupa panas yang

terjadi melalui pancaran gelombang cahaya dari suatu zat ke zat yang lain tanpa

zat perantara. Untuk menghitung besarnya panas yang dipancarkan yaitu

menggunakan rumus :

Q = e AT 4 s (2.13)

Dimana:

Q = panas yang dipancarkan (Watt)

ε = emisivitas permukaan benda (0 s.d. 1)

T = temperatur permukaan benda (K)

σ= konstanta Stefan Boltzmann (W/m2.K4)

Untuk benda hitam sempurna nilai emisivitasnya (ε) adalah 1 dan besar nilai σ =

5,67.10-8 W/m2.K4 (Holman J.P, 1995)

2.7 Mikrokontroler Atmega 8535

Mikrikontroler merupakan sebuah single chip yang didalamnya telah dilengkapi

CPU (Central Processing Unit), RAM (Random Acces Memory), ROM (Read

Only Memory), input dan output, time/counter, serial comport secara spesifik

digunakan untuk aplikasi-aplikasi control dan aplikasi serbaguna. Mikrokontroller

umumnya bekerja pada frekuensi 4MHz – 40MHz. Perangkat ini sering digunakan

untuk kebuthan kontrol tertentu seperti pada sebuah penggerak motor. ROM

(Read Only Memory), yang isinya tidak berubah meskipun IC kehilangan catu

daya. Sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan susunan MCS-51. Memori

penyimpanan program dinamakan sebagai memory program. RAM ( Random

Acces Memory) isinya akan begitu sirna jika IC kehilangan catu daya dan dipakai

untuk menyimpan data ini disebut sebagai memori data.

ATMEGA 8535 memiliki dua jenis memori, yaitu program memory dan

data memory ditambah satu fitur tambahan yaitu EEPROM memory untuk

penyimpanan data. ATMEGA 8535 memiliki On-Chip In-System

Reprogrammable Flash Memory untuk menyimpan memori. Untuk alasan

keamanan, program memory dibagi menjadi dua bagian, yaitu Boot Flash Section

dan ApplicationFlash Section. Boot Flash Section digunakan untuk menyimpan

program Boot Loader, yaitu program yang harus dijalankan pada saat AVR reset

atau pertama kali diaktifkan.

Aplication Flash Section digunakan untuk menyimpan program aplikasi

yang dibuat user. AVR tidak dapat menjalankan program aplikasi ini sebelum

menjalankan program Boot Loader. Besarnya memory Boot Flash Section dapat

diprogram dari 128 kata sampai 1024 kata tergantung setting pada konfigurasi

bitdi register BOOTSZ. Jika Boot Loader diproteksi, maka program pada

Aplication Flash Section juga sudah aman. Pada ATMEGA8535. Terdapat 608

I/O register terdiri dari 64 register. ATMEGA 8535 memiliki EEPROM 8 bit

sebesar 512 byte untuk menyimpan data. Lokasinya terpisah dengan system

address register, data register dan control register yang dibuat khusus untuk

EEPROM dimulai dari $000 sampai $1FF. (Widodo,B. 2008)

2.8 Interface MAX-232

Interface MAX-232, atau yang juga di kenal sebagai RS-232 merupakan suatu

interface yang menghubungkan antara terminal data dari suatu peralatan dan

peralatan komunikasi data yang menjalankan suatu pertukaran data biner secara

serial. RS 232 adalah standard komunikasi serial yang digunakan untuk koneksi

periperal ke periperal. Biasa juga disebut dengan jalur I/O (input/output). Contoh

yang paling sering ditemui adalah koneksi antara komputer dan modem, atau

komputer dengan mouse atau komputer dengan komputer, semua biasanya

dihubungkan lewat jalur port serial RS232. Standar ini menggunakan beberapa

piranti dalam implementasinya. Paling umum yang dipakai adalah plug/konektor

DB9 atau DB25. Untuk RS232 dengan konektor DB9, biasnya dipakai untuk

mouse, modem, kasir register dan lain sebagainya, sedang yang konektor DB25,

biasanya dipakai untuk joystik game.

Standar RS 232 ditettapkan oleh Electronic IndustryAssociation and

Telecomunication Industry Association pada tahun 1962. Nama lengkapnya

adalah EIA/TIA-232 Interface Between Data Terminal Equipment and Data

Circuit Terminating Equipmen Employing Serial Binary Data Interchange. Port

Seial RS232 juga mempunyai fungsi yaitu untuk menhubungi/koneksi dari

perangkat yang satu dengan perngkat yang lain, atau peralatan standard yang

menyangkut komunikasi data antara komputer dengan alat-alat pelengkap

komputer. Standard RS-232 mendefenisikan kecepatan 256 kbps atau lebih rendah

dengan jarak kurang dari 15 meter, namu belakangan ini sering ditemukan jalur

kecepatan tinggi pada komputer pribadi dan dengan kabel berkualitas tinggi, jarak

maksimum juga ditingkatkan secara signifikan. Dengan susunan pin khusus yang

disebut null modem cable, standar RS-232 dapat juga untuk komunikasikan data

Karakteristik elektris yang dimilki EIA-232 menspesifikasikan bahwa

untai-untai tak seimbang digunakan dengan tegangan positif antara +3 sampai

+25V. pada tegangan ini isyarat dikenal sebagai biner 0 atau ON atau space.

Sedangkan tegangan -3 sampai -25 v menyatakan biner 1 dan keadaan OFF atau

Mark. Sedangkan tegangan antara -3 sampai +3 V disebut sebagai daerah transisi

yang besaran tegangannya tidak berlaku atau invalid. Beberapa sinyal beserta

fungsinya yang terdapat pada RS-232 yaitu :

• Pin1 (Shield), dapat dihubungkan dengan casis peratalatan dan diutamakan untuk menggunakan kabel dengan shield (pelindung) karena dengan

demikian akan dapat mengurangi interferensi pada lingkungan yang

banyak noise. Sinyal ini disebut juga dengan protective ground (Gnd). • Pin 2 (Transmitted Data) , digunakan sebagai pengirim sinyal dari Data

Terminal Equipment (DTE) menuju ke Data Communication Equipment

(DCE)

• Pin 3 (Received Data), digunakan oleh DTE untuk menerima sinyal dari DCE. Jadi sinyal dikirim dari DCE melalui terminal ini.

• Pin 4 (Request to Send atau RTS), digunakan oleh DTE untuk membangkitkan gelombang carrier dari modem.

• Pin 5 (Clear to Send atau CTS), biasanya dihubungkan secara langsung dengan RTS untuk transmisi secara langsung 2 PC yang menggunakan

Cross-cable. Pada penerapan ini antara RTS dan CTS ditambahkan timer

agar delay dapat diatur dengan besar tertentu untuk menghidupkan

gelomang carrier pada DCE.

• Pin 6 (Data Set ready atau DSR), berfungsi untuk memberikan sinyal yang menyatakan modem dalam keadaan siap dipergunakan. Jika sinyal ini

diberikan maka modem dalam keadaan menyala dan tidak sedang

melakukan self-testing.

• Pin 7 ( Signal Ground), merupakan ground sinyal referensi bagi semua sinyal atau semua pin yang ada (data, timing, control-signal)

• Pin 8 (Data Carrier Detect), digunakan untuk menghasilkan sinyal yang mampu mendeteksi danya sinyal pada saluran yang dapat diterima. Sinyal

• Pin 9 dan 10 (reserve for testing), sebagai pin cadangan untuk melakukan testing

• Pin 11 (unassigned)- tidak ditetapkan dengan pasti

• Pin 12,13,14,16 dan 19 (secondary channel), merupakan saluran sinyal sekunder. Secondary channel biasanya melewatkan sinyal pada arah yang

berlawanan dan pada kecepatan transfer data yang rendah.

• Pin 15 dan 17 (Transmitter/receiver signal element timing), digunakan oleh modem yang bekerja dengan metode pengiriman sinkron untuk

pengontrolan bit timing. Pin 15 untuk pengontrolan transmitter bit timing

dan pin 17 untuk receiver bit timing.

• Pin 20 (Data Terminal Ready), sinyal DTR dapat dipakai untuk memaksa DCE untuk segera bereaksi karena terdapatnya indicator panggilan agar

segera menjawab panggilan tersebut. Hal ini sangat penting artinya,

terutama jika modem berda pada posisi auto-answer.

• Pin 21 (Remote Loopback) digunakan untuk menandakan bahwa kualitas gelombang carrier diterima dalam kondisi yang cukup atau tidak terlalu

lemah.

• Pin 22 ( Ring Indikator), untuk memberikan sinyal yang mengidinkasikan bahwa DCE memberitahu DTE akan adanya sinyal dering (ringing) pada

telepon. Sinyal ini mampu mendeteksi besarnya teganga dering yang

kemudian dikirm ke DTE dan diteruskan ke modem untuk menjawab

panggilan lewat oin ini.

• Pin 24 (Transmit Signal Element Timing), pin ini digunakan oleh modem yang bekerja pada metode pengiriman sinkron untuk pengontrolan bit

timing.

2.9 Sensor Suhu IC LM35

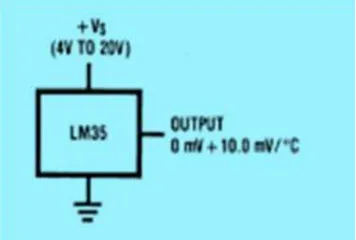

Untuk mendeteksi suhu digunakan sebuah sensor suhu LM 35 yang dapat

dikalibrasikan langsung dalam , LM 35 ini difungsikan sebagai basic temperature

sensor seperti pada gambar 2.1

Gambar 2.5 LM 35 Basic Temperature Sensor

IC LM 35 sebagai sensor suhu yang teliti dan terkemas dalam bentuk

Integrated Circuit (IC), dimana output tegangan keluaran sangat linear berpadanan

dengan perubahan suhu. Sensor ini berfungsi sebagai pengubah dari besaran fisis

suhu ke besaran tegangan yang memiliki koefisien sebesar 10 mV /°C yang berarti

bahwa kenaikan suhu 1° C maka akan terjadi kenaikan tegangan sebesar 10 mV.

IC LM 35 ini tidak memerlukan pengkalibrasian atau penyetelan dari luar karena

ketelitiannya sampai lebih kurang seperempat derajat celcius pada

temperature ruang. Jangka sensor mulai dari – 55°C sampai dengan 150°C, IC

LM35 penggunaannya sangat mudah, difungsikan sebagai kontrol dari indicator

tampilan catu daya terbelah. IC LM 35 dapat dialiri arus 60 m A dari supplay

sehingga panas yang ditimbulkan sendiri sangat rendah kurang dari 0 ° C di dalam

suhu ruangan.

LM 35 ialah sensor temperatur paling banyak digunakan untuk praktek,

karena selain harganya cukup murah, linearitasnya juga lumayan bagus.

LM35 tidak membutuhkan kalibrasi eksternal yang menyediakan akurasi ± ¼ °C

pada temperatur ruangan dan ± ¾ °C pada kisaran -55 °C to +150 °C. LM35

pada -40 °C hingga +110 °C, dan LM35D pada kisran 0-100°C. LM35D juga

tersedia pada paket 8 kaki dan paket TO-220. Sensor LM35 umunya akan naik

sebesar 10mV setiap kenaikan 1°C (300mV pada 30 °C).

2.10 Liquid Crystal Display (LCD)

LCD berfungsi menampilkan suatu nilai hasil sensor, menampilkan teks, atau

menampilkan menu pada aplikasi mikrokontroler. LCD yang digunakan adalah

jenis LCD M1632. LCDM1632 merupakan modul LCD dengan tampilan 16 x 2

baris dengan konsumsi daya rendah. M1632 adalah merupakan modul LCD

dengan tampilan 16 x 2 baris dengan konsumsi daya yang rendah. Kegunaan LCD

banyak sekali dalam perancangan suatu sistem dengan menggunakan

mikrokontroler. LCD dapat berfungsi untuk menampilkan suatu nilai hasil sensor,

menampilkan teks, atau menampilkan menu pada aplikasi mikrokontroler.

Gambar 2.12 berikut ini adalah Pin LCD M1632.

Tabel 2.4 Fungsi pin-pin pada Liquid Crystal Display

Sebagaimana terlihat pada kolom deskripsi (symbol and functions), interface LCD

cepat dalam pembacaan dan penulisan data dari atau ke LCD. Kode ASCII yang

ditampilkan sepanjang 8 bit dikirim ke LCD secara 4 atau 8 bit pada satu waktu.

Jika mode 4 bit yang digunakan, maka 2 nibble data dikirim untuk membuat

sepenuhnya 8 bit (pertama dikirim 4 bit MSB lalu 4 bit LSB dengan pulsa clock

EN setiap nibblenya). Gambar 2.12 berikut adalah contoh LCD (2×16) yang

umum digunakan :

Gambar 2.6 LCD M1632

Jalur kontrol EN digunakan untuk memberitahu LCD bahwa mikrokontroller

mengirimkan data ke LCD. Untuk mengirim data ke LCD program harus menset

EN ke kondisi high (1) dan kemudian menset dua jalur kontrol lainnya (RS dan

R/W) atau juga mengirimkan data ke jalur data bus. Saat jalur lainnya sudah siap,

EN harus diset ke 0 dan tunggu beberapa saat (tergantung pada datasheet LCD),

dan set EN kembali ke high (1). Ketika jalur RS berada dalam kondisi low (0),

data yang dikirimkan ke LCD dianggap sebagai sebuah perintah atau instruksi

khusus (seperti bersihkan layar, posisi kursor dll). Ketika RS dalam kondisi high

atau 1, data yang dikirimkan adalah data ASCII yang akan ditampilkan dilayar.

Misal, untuk menampilkan huruf pada layar maka RS harus diset ke 1.

Jalur kontrol R/W harus berada dalam kondisi low (0) saat informasi pada data

bus akan dituliskan ke LCD. Apabila R/W berada dalam kondisi high (1), maka

program akan melakukan query (pembacaan) data dari LCD. Instruksi pembacaan

hanya satu, yaitu Get LCD status (membaca status LCD), lainnya merupakan

instruksi penulisan. Jadi hampir setiap aplikasi yang menggunakan LCD, R/W

selalu diset ke 0. Jalur data dapat terdiri 4 atau 8 jalur (tergantung mode yang

dipilih pengguna), mereka dinamakan DB0, DB1, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6

dan DB7. Mengirim data secara parallel baik 4 atau 8 bit merupakan 2 mode

Untuk membuat sebuah aplikasi interface LCD, menentukan mode operasi

merupakan hal yang paling penting. Mode 8 bit sangat baik digunakan ketika

kecepatan menjadi keutamaan dalam sebuah aplikasi dan setidaknya minimal

tersedia 11 pin I/O (3 pin untuk kontrol, 8 pin untuk data). Sedangkan mode 4 bit

minimal hanya membutuhkan 7 bit (3 pin untuk kontrol, 4 untuk data). Aplikasi

dengan LCD dapat dibuat dengan mudah dan waktu yang singkat, mengingat

koneksi parallel yang cukup mudah antara kontroller dan LCD. (Setiawan, 2011)

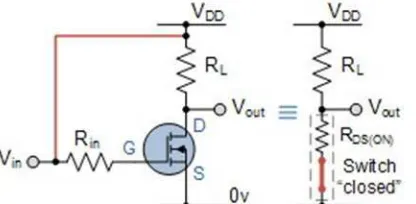

2.11 MOSFET

MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) merupakan salah

satu jenis transistor yang memiliki impedansi mauskan (gate) sangat tinggi

(Hampir tak berhingga) sehingga dengn menggunakan MOSFET sebagai saklar

elektronik, memungkinkan untuk menghubungkannya dengan semua jenis

gerbang logika. Dengan menjadikan MOSFET sebagai saklar, maka dapat

digunakan untuk mengendalikan beban dengan arus yang tinggi dan biaya yang

lebih murah daripada menggunakan transistor bipolar.

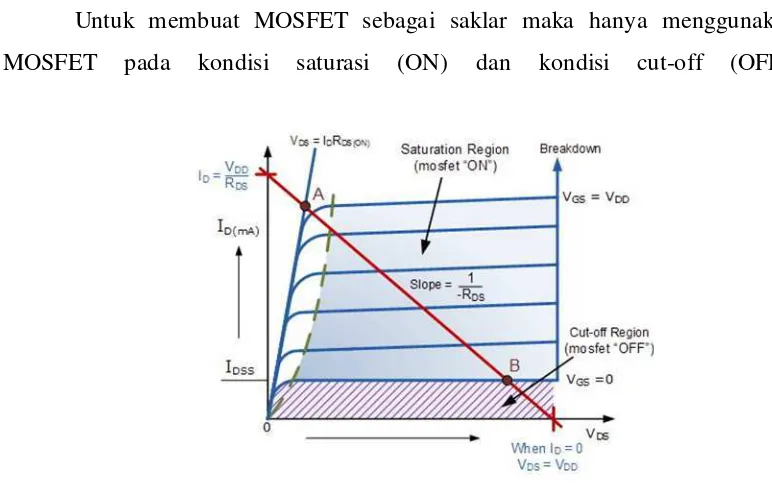

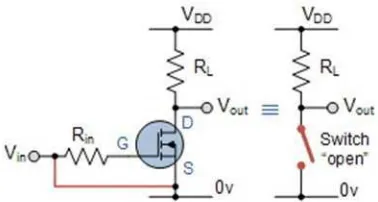

Untuk membuat MOSFET sebagai saklar maka hanya menggunakan

MOSFET pada kondisi saturasi (ON) dan kondisi cut-off (OFF).

Gambar 2.7 Kurva Karakteristik MOSFET

Pada daerah Cut-Off MOSFET tidak mendapatkan tegangan input (Vin = 0V)

sehingga tidak ada arus drain Id yang mengalir. Kondisi ini akan membuat

tegangan Vds = Vdd. Dengan beberapa kondisi diatas maka pada daerah cut-off

ini MOSFET dikatakan OFF (Full-Off). Kondisi cut-off ini dapat diperoleh

dengan menghubungkan jalur input (gate) ke ground, sehingga tidaka ada

tegangan input yang masuk ke rangkaian saklar MOSFET. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.8 Rangkaian MOSFET Sebagai Saklar Pada Kondisi Cut-Off

Karakeristik MOSFET pada daerah Cut-Off antara lain sebagai berikut.

1. Input gate tidak mendapat tegangan bias karena terhubung ke ground (0V)

2. Tegangan gate lebih rendah dari tegangan treshold (Vgs < Vth)

3. MOSFET OFF (Fully-Off) pada daerah cut-off ini.

4. Tidak arus drain yang mengalir pada MOSFET

5. Tegangan output Vout = Vds = Vdd

6. Pada daerah cut-off MOSFET dalam kondisi open circuit.

Dengan beberapa karakteristik diatas maka dapat dikatakan bahawa

MOSFET pada daerah Cut-Off merupakan saklar terbuka dengan arus drain Id = 0

Ampere. Untuk mendapatkan kondisi MOSFET dalam keadaan open maka

tegnagan gate Vgs harus lebih rendah dari tegangan treshold Vth dengan cara

menghubungkan terminal input (gate) ke ground.

2.11.2 Wilayah Saturasi (MOSFET ON)

Pada daerah saturasi MOSFET mendapatkan bias input (Vgs) secara maksimum

sehingga arus drain pada MOSFET juga akan maksimum dan membuat tegangan

Vds = 0V. Pada kondisi saturasi ini MOSFET dapat dikatakan dalam kondisi ON

Gambar 2.9 Rangkaian MOSFET Sebagai Saklar Pada Kondisi Saturasi

Karakteristik MOSFET pada kondisi saturasi antar lain adalah :

1. Tegangan input gate (Vgs)

2. tinggi Tegangan input gate (Vgs) lebih tinggi dari tegangan treshold

(Vgs>Vth)

3. MOSFET ON (Fully-ON) pada daerah Saturasi

4. Tegangan drain dan source ideal (Vds) pada daerah saturasi adalah 0V

(Vds = 0V)

5. Resistansi drain dan source sangat rendah (Rds < 0,1 Ohm)

6. Tegangan output Vout = Vds = 0,2V (Rds.Id)

7. MOSFET dianalogikan sebagai saklar kondisi tertutup

Kondisi saturasi MOSFET dapat diperoleh dengan memberikan tegangan

input gate yang lebih tinggi dari tegangan tresholdnya dengan cara

menghubungkan terminal input ke Vdd. Sehingga MOSFET mejadi saturasi dan