ANALISIS SEBARAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEGIATAN PELAYANAN

REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN BERDASARKAN RIFASKES 2011

Hosizah

Dosen Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul [email protected], [email protected]

Abstrak

Informasi dapat menjadi alat untuk membuat keputusan dan kebijakan, perencanaan kesehatan, manajemen, dan evaluasi program serta layanan termasuk perawatan pasien yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan hasil pelayanan kesehatan.Informasi kesehatan merupakan sumberdaya strategis dalam fasilitas pelayanan kesehatan yang sumber datanya berasal dari rekam medis/kesehatan atau paradigma baru bahwa rekam medis dikenal dengan informasi kesehatan. Sampai saat ini penyelenggaraan rekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan belum optimal, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya SDM pengelola masih belum berlatar belakang pendidikan minimal D3 RMIK. Dari total 685 RSU sebagai respoden pada Rifaskes 2011 sebesar 35,2% RSU masih belum memiliki tenaga Perekam Medis (PM atau PMIK) dan hampir terjadi pada RSU di seluruh Propinsi di Indonesia kecuali DI Yogyakarta. Walaupun 98,5% RSU sudah tersedia Unit Kerja RMIK, namun pimpinan unit sebesar 55,1% bukan lulusan D3 RMIK. Penyampaian laporan RM berkala kepada pimpinan RS sebesar 7,6% RSU tidak dilakukan, Audit Kuantitatif RM sebesar 47,1% RSU belum melakukan dan sebesar 53,1% pada Audit Kualitatif RM.

1. Pendahuluan

Organisasi pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya membutuhkan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal tersebut sesuai pernyataan Sauerborn bahwa informasi dapat menjadi alat untuk membuat keputusan dan kebijakan, perencanaan kesehatan, manajemen, dan evaluasi program serta layanan termasuk perawatan pasien yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan hasil pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Sauerborn R, 2000), seperti kutipan berikut ini:

“information is not an end in itself, but a means to better decision in policy making, health planning, management, and evaluation of programmes and services including patient care, thus improving overall health service performance and outcome”. (Sauerborn R, 2000)

Abdelhak juga menjelaskan bahwa informasi kesehatan merupakan sumberdaya strategis dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Para pekerja dan manajer di bidang kesehatan perlu memahami kebutuhan dan nilai informasi kesehatan yang baik agar dapat membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, seperti dikutip pada pernyataan berikut ini “Related to issues of leadership, health workers

and managers need to understand the need for and value of having good health information to help with planning and decision making (Abdelhak, 2010).

Informasi seperti uraian di atas sekarang dikenal dengan informasi kesehatan yang sumber datanya berasal dari dari rekam medis/kesehatan atau paradigma baru bahwa rekam medis dikenal dengan informasi kesehatan.

American Health Information Management Association (AHIMA), menjelaskan bahwa informasi kesehatan mencakup informasi mulai lahir sampai dengan meninggal yang berasal dari rekaman individu pasien sampai dengan data agregat pada populasi pasien hingga menjangkau dunia, seperti dikutip sebagai

berikut “Health information includes

information from birth to death and from the individual patient record to aggregate data on a patient population that can span globe” (AHIMA, 2010).

Beberapa peraturan perundangan mewajibkan adanya rekam medis pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan, antara lain UU No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, Permenkes No.340 tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, Permenkes 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis, Keputusan Menkes RI No. 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Keberadaan pendidikan bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK) di Indonesia sebagai pemasok SDM RMIK yang dimulai tahun 1989 jauh tertinggal jika dibandingkan dengan rs dan fasilitas pelayanan kesehatan. Sampai saat ini dari 33 institusi penyelenggara pendidikan RMIK baru meluluskan sekitar 5.976 orang sehingga sebagian besar rs atau fasilitas pelayanan kesehatan belum memiliki tenaga professional RMIK sesuai Kepmenkes 377 tahun 2007 tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.

Komitmen pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat semesta (universal health coverage) melalui UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan dimulai pada akhir tahun 2014 sangat membutuhkan Profesional RMIK, bertanggungjawab dalam penentuan keakuratan kodefikasi dan klasifikasi penyakit/ tindakan sesuai ICD-10 dan ICD-9-CM (Sedyaningsih, 2012).

Indonesia, sebagai negara anggota WHO melalui Kementerian Kesehatan telah mewajibkan instansi pelayanan kesehatan untuk menerapkan standar klasifikasi penyakit dan masalah kesehatan ICD-10. Kewajiban ini diperkuat dengan diberlakukannya 2 (dua) buah surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Dir. Jen. Pelayanan Medik no. HK.00.05.1.4.00744 tentang Penggunaan ICD 10 di RS yang ditetapkan tanggal 19 Februari 1996, dan diberlakukannya SK Menteri Kesehatan RI no. 50/MENKES/SK/I/1998 tentang Pemberlakuan Klasifikasi Statistik Internasional mengenai Penyakit Revisi Kesepuluh yang ditetapkan pada tanggal 13 Januari 1998.

Sebagai tindaklanjut terbitnya SK tersebut di atas, Dit. Jen Pelayanan Medik telah menggelar pelatihan ICD-10 kepada berbagai rumah sakit di Indonesia. Demikian juga, Dit. Jen. Pembinaan Kesehatan Masyarakat telah menerbitkan buku pedoman Penyusunan

Laporan Puskesmas tentang Morbiditas (LB-1) berdasarkan Daftar Tabulasi Morbiditas ICD-10 dan Gejala Penyakit (Dep. Kes. 1998). Hal tersebut dilakukan agar memudahkan dalam pengolahan data morbiditas dan mortalitas sehingga informasi yang dihasilkan akan tepat dan akurat dalam rangka penyusunan program kesehatan.

Meskipun Kementerian Kesehatan telah melaksanakan berbagai pelatihan dan mengeluarkan pedoman namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan beberapa instansi pelayanan belum menerapkan SK tersebut. Tuntutan keadaan tersebut mendorong keingintahuan tentang sebaran SDM dan kegiatan pelayanan RMIK di rumah sakit dan puskesmas.

2. Tujuan

1) Diketahuinya sebaran SDM RMIK (Perekam Medis) di RSU di seluruh propinsi di Indonesia .

2) Diketahuinya sebaran keberadaan unit (bagian) rekam medis di RSU.

3) Diketahuinya sebaran pimpinan unit rekam medis di RS dengan latar belakang pendidikan D3 RMIK.

4) Diketahuinya sebaran pengolah data dengan latar belakang pendidikan D3 RMIK.

5) Diketahuinya sebaran adanya SPO penyimpanan dan pemusnahan RM di RS.

6) Diketahuinya sebaran adanya buku Pedoman Penyelenggaran RM.

7) Diketahuinya sebaran penggunaan ICD-10 dalam pencatatan kasus mortalitas (multiple cause of death).

8) Diketahuinya sebaran adanya master data base pasien (Kartu Indeks Utama Pasien/KIUP atau terkomputerisasi). 9) Diketahuinya sebaran adanya

penyampaian laporan rekam medis berkala kepada pimpinan RS.

10)Diketahuinya sebaran audit rekam medis secara kualitatif dan kuantitatif. 11)Diketahuinya sebaran SDM RMIK

(Perekam Medis) di Puskesmas berdasarkan jenis Puskesmas.

12)Diketahuinya penggunaan ICD-10 di puskesmas.

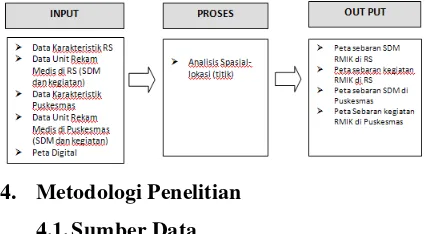

3. Kerangka Konsep

data karakteristik dan unit rekam medis di RS dan Puskesmas akan diolah dan dianalisis dengan perangkat komputer untuk memperoleh peta sebarannya seperti terlihat pada bagan Input, Proses dan Output berikut ini:

4. Metodologi Penelitian

4.1.Sumber Data

Sumber data adalah hasil rifaskes 2011, meliputi Data Karakteristik RS dan Puskesmas, Data Unit (bagian) Rekam Medis meliputi SDM dan kegiatan RMIK di rs dan puskesmas.

4.2. Pengolahan dan Analisis Data

Data akan diolah dan dianalisis dengan perangkat komputer menggunakan analisis spasial dan overlay guna mendapatkan sebaran SDM dan kegiatan RMIK di rs dan puskesmas di 33 provinsi di Indonesia.

5. Hasil dan Pembahasan

Total RSU Pemerintah yang menjadi responden pada Rifaskes 2011 sebanyak 707. Data yang dianalisis sejumlah 685. Selisih terjadi karena adanya RS Pemerintah yang tidak memenuhi kriteria inklusi, antara lain berdiri sesudah Januari 2010 atau berubah status dari RSU BUMN menjadi RS Swasta. Rumah Sakit Umum Pemerintah yang dianalisis meliputi 16 RSU Pemerintah Kelas A, 145 RSU Pemerintah Kelas B, 323 RSU Pemerintah Kelas C, dan 201 RSU Pemerintah Kelas D. Dari sejumlah tersebut, 336 diantaranya tidak/belum

terakreditasi sampai dengan pertengahan tahun 2011., 209 RSU terakreditasi 5 jenis pelayanan, 72 RSU terakreditasi 12 jenis pelayanan, dan 68 RSU terakreditasi 16 jenis pelayanan.

5.1. Sebaran Perekam Medis di Rumah Sakit Indonesia

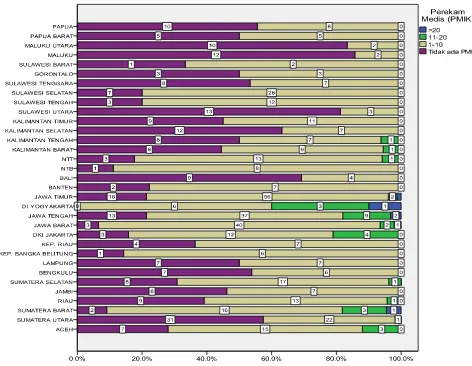

Dari 685 RSU sebagai responden dalam Rifaskes 2011 yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia, 1 RSU missing data sehinggal total sebanyak 684 RSU. Jumlah Perekam Medis (PM atau PMIK) dibagi menjadi 4 kategori yaitu: Tidak ada PM, PM antara 1-10 orang, PM antara 11-20 orang dan PM lebih dari 20 orang. Distribusi ketersediaan tenaga PM dari total 684 RSU dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1: Distribusi Ketersediaan tenaga PM di RSU berdasarkan Rifaskes 2011

Dari tabel 5.1 diketahui bahwa masih sebanyak 241 RSU tidak ada tenaga PM atau sebesar 35,2% dan hanya 6 RSU (0,95) tenaga PM lebih dari 20 orang.

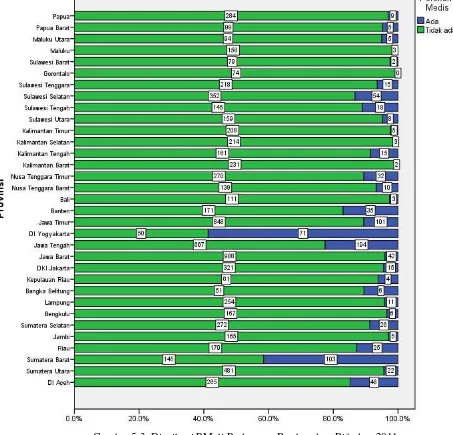

Berdasarkan Gambar 5.1 di atas dapat dijelaskan bahwa satu-satunya propinsi dari semua RSU yang dijadikan responden pada Rifaskes 2011 sudah memiliki tenaga PM adalah DI Yogyakarta, sebesar 60% (6 dari total 10 RSU) PM antara 1-10 dan 10% (1 dari total 10 RSU) memiliki tenaga PM di atas 20 orang. Propinsi Maluku sebagai urutan pertama sebagai propinsi dimana RSU tidak memiliki tenaga PM sebesar 86% (12 dari total 14 RSU), selanjutnya Maluku Utara sebesar 83% dan Sulawesi Utara sebesar 81%.

Pada Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, menjelaskan bahwa Perekam Medis sebagai kelompok Tenaga Kesehatan pada jenis keterapian fisik. Selanjutnya di dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.377 Tahun 2007 tentang Standar Profesi Administrator Informasi Kesehatan dijelaskan bahwa Perekam Medis adalah profesi yang memfokuskan kegiatannya pada data pelayanan kesehatan dan pengelolaan sumber informasi pelayanan

kesehatan dengan menjabarkan sifat alami data, struktur dan menterjemahkannya ke berbagai bentuk informasi demi kemajuan kesehatan dan pelayanan kesehatan perorangan, pasien dan masyarakat.

Pada UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasal 47 ayat 2 dijelaskan bahwa rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Begitu juga pada Standar Pelayanan RS, Standar Pelayanan Minimil RS, Standar Akresitasi RS bahwa Rekam Medis perlu dikelola dengan baik oleh SDM yang professional atau sesuai standar profesinya. Hal ini sesuai dengan Permenkes RI No. 1796/Menkes/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

rekam medis dan informasi kesehatan kurang lebih 25.580 orang terdiri dari 16.780 orang untuk rumah sakit dan 8.800 orang untuk puskesmas (Kurikulum Inti D3 RMIK, 2011).

5.1.1. Sebaran PM berdasarkan Kelas RSU

Berdasarkan kelas RSU terdiri dari Kelas A, B, C dan D, maka sebaran ketersediaan PM dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2: Distribusi Ketersediaan PM berdasarkan Kelas RSU hasil Rifaskes 2011

Pada tabel 5.2 di atas diketahui bahwa persentase terbesar RSU yang belum ada PM adalah rumah sakit kelas D sebesar 58,7%. Walaupun hanya 12,5% pada rumah sakit kelas A ternyata masih ada yang belum memiliki PM. 5.1.2. Sebaran PM berdasarkan Status

Akreditasi RSU

Berdasarkan Status Akreditasi RSU terdiri dari Tidak/belum Terakreditasi dan Terakrediasi 5 jenis pelayanan, 12 jenis pelayanan dan 16 jenis pelayanan maka distribusi Ketersediaan PM dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.3: Distribusi Ketersediaan PM berdasarkan Status Akreditasi RSU hasil Rifaskes 2011.

Pada tabel 5.3 diketahui bahwa data responden terdapat 1 missing data sehingga total responden adalah 683 RSU. Dari 683 RSU hampir 50% tidak/belum terakreditasi, dan hampir 50% pula dari RSU yang tidak/belum terakreditasi belum memiliki PM. Hal ini diduga ada korelasi kebutuhan PM dengan persyaratan yang ditetapkan dalam akrediasi RS.

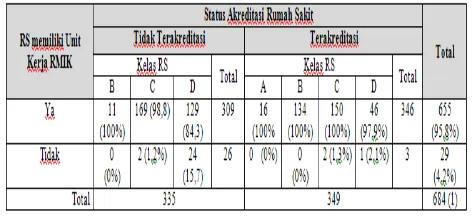

5.1.3. Sebaran Unit Kerja RMIK di RSU

Sebaran Unit Kerja RMIK di RSU berdasarkan status akreditasi RS dan kelas RSU dapat dilihat pada 5.4.

Tabel 5.4: Distribusi Unit Kerja RMIK berdasarkan Status Akreditasi RS dan Kelas RSU hasil Rifaskes 2011

Pada tabel 5.4 di atas dapat dijelaskan ada 1 missing data sehingga total responden sebanyak 684 RSU. Sebagian besar RSU sudah memiliki Unit Kerja RMIK yaitu sebesar 95,8%, hanya 4,2% RSU tidak memiliki Unit Kerja RMIK.

RSU dengan kelas D adalah yang terbanyak belum memilki Unit Kerja RMIK baik dengan status akreditasi maupun tidak terakrediasi.

5.1.4. Sebaran Ka. Unit Kerja RMIK lulusan D3 RMIK

Sebaran Ka. Unit Kerja RMIK di RSU berdasarkan status akreditasi RS dan kelas RSU dapat dilihat pada tabel 5.5.

Tabel 5.5: Distribusi Ka. Unit Kerja RMIK Lulusan D3 RMIK berdasarkan Status Akreditasi dan Kelas RSU pada Rifaskes 2011

5.1.5. Sebaran Pengolah Data dengan Latar Belakang D3 RMIK

Sebaran Pengolah Data dengan Latar Belakang D3 RMIK berdasarkan status akreditasi RS dan kelas RSU dapat dilihat pada tabel 5.6.

Tabel 5.6: Distribusi Pengolah Data dengan Latar Belakang D3 RMIK berdasarkan Status Akreditasi dan Kelas RSU pada Rifaskes 2011

Pada tabel 5.6 di atas dapat dijelaskan ada 33 missing data sehingga total responden sebanyak 652 RSU. Sebagian besar RSU atau sebesar 68,1% tenaga pengolah data adalah lulusan D3 RMIK dan hanya sebesar 31,9% bukan lulusan D3 RMIK.

Persentase lebih besar RSU yang terakreditasi yang memanfaatkan tenaga pengolah data lulusan D3

RMIK dibandingkan RSU yang tidak terakreditasi, kecenderungan kelas RSU A dan B juga lebih besar dibandingkan kelas C dan D. Hal ini sesuai dengan satu di antara kompetensi lulusan D3 RMIK adalah mengolah data yang

dibutuhkan dalam

pengambilan keputusan.

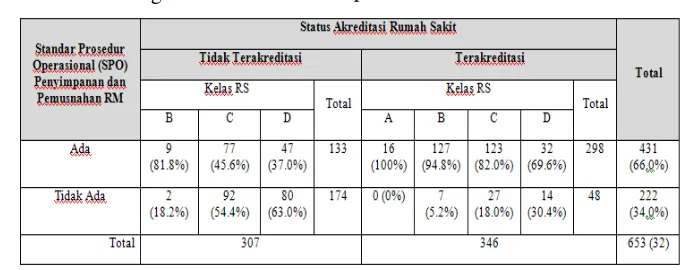

5.1.6. Sebaran SPO Penyimpanan dan Pemusnahan Rekam Medis

Sebaran Ketersediaan Standar Prosedur

Operasional (SPO)

Penyimpanan dan

Pemusnahan RM

berdasarkan status akreditasi dan kelas RSU dapat dilihat pada tabel 5.7. Pada tabel 5.7 di bawah ini dapat dijelaskan ada 33 missing data sehingga total responden sebanyak 652 RSU. Sebagian besar RSU atau sebesar 66,0% sudah memiliki SPO Penyimpanan dan Pemusnahan RM dan sebesar 34,0% belum memiliki SPO Penyimpanan dan Pemusnahan RM.

Persentase lebih besar RSU yang terakreditasi yang memiliki SPO Penyimpanan dan Pemusnahan RM dibandingkan RSU yang tidak terakreditasi, RSU kelas A sebesar 100% memiliki SPO Penyimpanan dan Pemusnahan RM dan B juga lebih besar dibandingkan kelas C dan D. Kecenderungan RSU kelas D masih belum melengkapi penyelenggaraan RMIK

dengan SPO yang

diperlukan, satu diantaranya adalah SPO Penyimpanan dan Pemusnahan RM.

SPO sebagai acuan dalam semua kegiatan pelayanan RMIK, semestinya SPO harus tersedia dalam penyelenggaraan RMIK dengan ataupun tanpa proses akreditasi RS.

5.1.7. Sebaran Ketersediaan Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis.

Sebaran Ketersediaan Buku Pedoman Penyelenggaraan RM (BPPRM) berdasarkan status akreditasi dan kelas RSU dapat dilihat pada tabel 5.8.

Tabel 5.8: Distribusi Ketersediaan Buku Pedoman Penyelenggaraan RM berdasarkan status akreditasi dan kelas RSU pada Rifaskes 2011.

Pada tabel 5.8 di atas dapat dijelaskan ada 31 missing data sehingga total responden sebanyak 654 RSU. Sebagian besar RSU atau sebesar 82,7% sudah memiliki BPPRM dan hanya sebesar 17,3% belum BPPRM.

Persentase lebih besar RSU yang terakreditasi yang memiliki BPPRM dibandingkan RSU yang tidak

terakreditasi, RSU yang terakreditasi pada semua kelas persentase semua di atas 90% memiliki BPPRM.

5.1.8. Sebaran Penggunaan ICD-10 dalam Pencatatan Kasus Mortalitas (multiple cause of death)

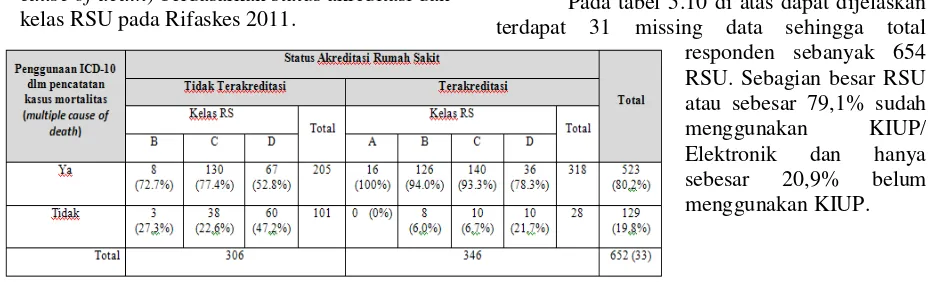

Sebaran Penggunaan ICD-10 dalam Pencatatan Kasus Mortalitas (multiple cause of death) berdasarkan status akreditasi dan kelas RSU dapat dilihat pada tabel 5.9.

Tabel 5.9: Distribusi Penggunaan ICD-10 dalam Pencatatan Kasus Mortalitas (multiple cause of death) berdasarkan status akreditasi dan kelas RSU pada Rifaskes 2011.

Pada tabel 5.9 dapat dijelaskan terdapat 33 missing data sehingga total responden sebanyak 652 RSU. Sebagian besar RSU atau sebesar 80,2% sudah menggunakan ICD-10 dalam Pencatatan Kasus Mortalitas (multiple cause of death) dan hanya sebesar 19,8% belum menggunakan ICD-10 dalam Pencatatan Kasus Mortalitas (multiple cause of death).

Persentase lebih besar RSU yang terakreditasi yang menggunakan ICD-10 dalam Pencatatan Kasus Mortalitas (multiple cause of death) dibandingkan RSU yang tidak terakreditasi, RSU yang terakreditasi pada kelas A sebesar 100% dan pada kelas B dan C sebesar di atas 90%. Pada RSU yang tidak terakreditasi kelas D sebesar 47,2% belum menggunakan ICD-10 dalam Pencatatan Kasus Mortalitas (multiple cause of death). Hal ini dapat diduga bahwa RSU kelas D belum menyelenggarakan RMIK secara optimal.

5.1.9. Sebaran Ketersediaan Mater Data Base Pasien (Kartu Indeks Utama Pasien atau KIUP/Elektronik)

Tabel 5.10: Distribusi Ketersediaan Mater Data Base Pasien (Kartu Indeks Utama Pasien atau KIUP/Elektronik) berdasarkan status akreditasi dan kelas RSU pada Rifaskes 2011.

Persentase RSU yang tidak terakreditasi dan kelas RSU C dan D belum menggunakan KIUP baik manual maupun elektronik.. Hal ini dapat diduga bahwa RSU kelas C dan D belum menyelenggarakan RMIK secara optimal.

5.1.10. Sebaran Penyampaian Laporan Rekam Medis Berkala Kepada Pimpinan RS

Sebaran Penyampaian Laporan Rekam Medis Berkala Kepada Pimpinan RS berdasarkan status akreditasi dan kelas RSU dapat dilihat pada tabel 5.11.

Tabel 5.11: Distribusi Penyampaian Laporan Rekam Medis secara Berkala Kepada Pimpinan RS berdasarkan status akreditasi dan kelas RSU pada Rifaskes 2011.

Pada tabel 5.11 di atas dapat dijelaskan terdapat 31 missing data sehingga total responden sebanyak 654 RSU. Sebagian besar RSU atau sebesar 92,4% sudah menyampaikan laporan RM secara berkala kepada pimpinan RS dan hanya sebesar 7,6% belum menyampaikan laporan RM secara berkala kepada pimpinan RS.

Persentase hampir sama penyampaian laporan RM secara berkala kepada

pimpinan RS antara RSU yang terakreditasi dengan yang tidak terakreditasi. Walaupun kecil persentasenya tetapi perlu mendapat perhatian ternyata laporan kegiatan RM belum diperlukan pimpinan RS dalam membuat keputusan atau belum dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Sedangkan Abdelhak menjelasakan bahwa informasi kesehatan merupakan sumberdaya strategis dalam fasilitas pelayanan kesehatan.

Para pekerja dan manajer di bidang kesehatan perlu memahami kebutuhan dan nilai informasi kesehatan yang baik agar dapat membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

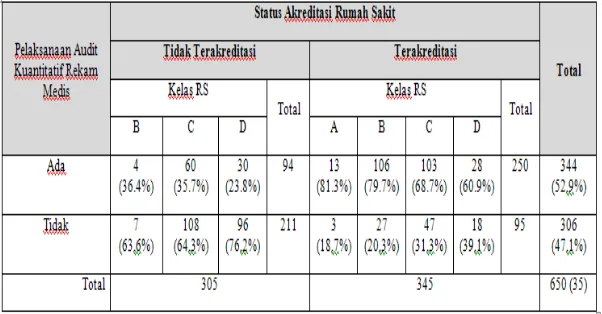

5.1.11. Pelaksanaan Audit Kuantitatif Rekam Medis

Sebaran Pelaksanaan Audit Kuantitatif RM berdasarkan status akreditasi dan kelas RSU dapat dilihat pada tabel 5.12.

Pada tabel 5.12 di bawah ini dapat dijelaskan terdapat 35 missing data sehingga total responden sebanyak 650 RSU. Persentase pelaksanaan audit kuantitatif RM lebih tinggi RSU terakreditasi dibandingkan dengan RSU yang tidak terakreditasi. Hal ini diduga terdapat

korelasi antara pelaksanaan audit kuantitatif RM dengan standar akreditasi kegiatan RM. Begitu juga dengan adanya standar pelayanan minimal ditegaskan bahwa satu diantara indikator adalah angka kelengkapan RM, ini bisa diperoleh dengan adanya pelaksanaan audit kuantitatif RM.

Persentase relatif sama antara RSU kelas B, C dan D yang tidak terakreditasi yaitu rata-rata 63% tidak melaksanakan audit kuantitatif RM. Sedangkan pada RSU yang tidak terakreditasi rata-rata 30% sudah melaksanakan audit kuantitatif RM.

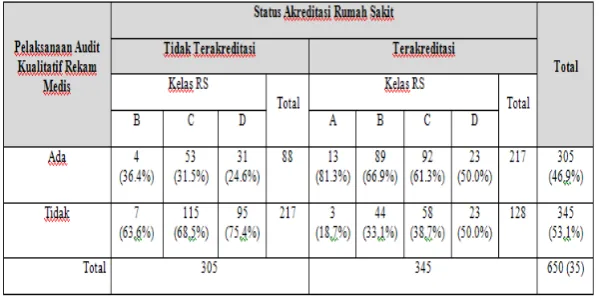

5.1.12. Sebaran Pelaksanaan Audit Kualitiatif Rekam Medis

Sebaran Pelaksanaan Audit Kualitatif RM berdasarkan status akreditasi dan kelas RSU dapat dilihat pada tabel 5.13.

Tabel 5.13: Distribusi Pelaksanaan Audit Kualitatif RM berdasarkan status akreditasi dan kelas RSU pada Rifaskes 2011.

5.2. Sebaran Perekam Medis di Puskesmas Indonesia

Rancangan Rifaskes 2011 adalah studi potong lintang (cross sectional). Dilakukan secara sensus terhadap 9005 puskesmas berdasarkan data dari Dijen BUK dan Pusdatin 2010. Validitas data yang dikumpulkan memiliki tingkat validitas di atas 80%.

Semula jumlah Puskesmas yang dianalisis oleh Rifaskes 2011 sebanyak 8.981 puskesmas yaitu puskesmas yang sudah berfungsi sebelum Januari 2010 dan sebagai responden adalah kepala puskesmas, staf puskesmas terkait dan pengelola informasi puskesmas.

Dari total responden sebanyak 8.981 puskesmas sebaran PM dapat dilihat pada gambar 5.2 berikut ini:

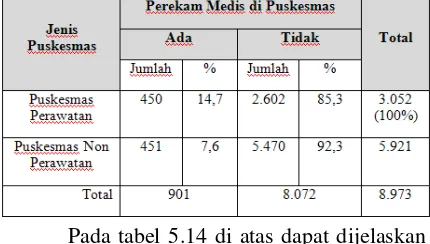

Pada gambar 5.2 di atas dapat dijelaskan terdapat 8 missing data, sehingga total responden hanya 8.973 puskesmas. Dari total responden 8.973 sebagian besar (90,0%) pukesmas belum memiliki PM dan hanya 10% yang sudah memiliki PM. Ketersediaan PM di puskesmas saat ini masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sehingga dapat diduga belum semua pemerintah daerah yang memahami pentingnya PM di puskesmas. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi profesi PM untuk dapat menunjukkan kompetensi yang memang diperlukan oleh semua pelayanan kesehatan. Selain itu tentunya organisasi profesi dalam hal ini PORMIKI juga mempunya peran penting dalam mengadvokasi pemerintah daerah dan jajarannya tentang pentingnya PM di puskesmas.

Sebaran puskesmas yang telah memiliki PM berdasarkan jenis puskesmas dapat dilihat pada tabel 5.14 berikut ini:

Tabel 5.14: Distribusi Ketersediaan PM berdasarkan Jenis Puskesmas pada Rifaskes 2011

Pada tabel 5.14 di atas dapat dijelaskan bahwa persentase sebaran ketersediaan PM pada puskesmas perawatan lebih besar dibandingkan puskesmas non perawatan.

Dari 90% puskesmas yang belum memiliki PM tersebar hampir di seluruh propinsi di Indonesia. Sebaran PM di puskesmas seluruh propinsi dapat dlihat pada gambar 5.3.

Pada gambar 5.3 dapat dijelaskan bahwa propinsi yang tidak ada PM di puskesmas (100% tidak ada PM) adalah propinsi Gorontalo, sedangkan propinsi dengan persentase terbesar puskesmas ada PM adalah propinsi DI Yogyakarta sebesar 58,7% (71 dari total 121 puskesmas). Selanjutnya diikuti oleh propinsi Sumatera Barat sebesar 41,4% (103 dari total 248 puskesmas).

Keberadaan PM di puskesmas saat ini masih menjadi kebijakan lokal sehingga sangat bergantung dari sikap pimpinan puskesmas dalam memahami pentingnya data rekam medis. Hal ini tentunya belum sejalan dengan pernyataan pada pasal 7 dan pasal 14 Permenkes Nomor: 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Pasal 7 “Sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan rekam medis”, pasal 14 “setiap pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan/atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis”

Para kepala Dinas Kesehatan dan jajarannya juga bertanggung jawab atas terselenggaranya rekam medis di sarana pelayanan kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini juga diatur dalam peraturan yang sama pasal 16, “Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala Dinas Kesehatan Gambar 5.2. Sebaran Ketersediaan PM di

Kabupaten/Kota dan organisasi profesi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pengelolaan rekam medis di puskesmas tidak berbeda dengan rs, meliput pendaftaran pasien, pengelolaan rekam medis,pengolahan data termasuk koding atau kodefikasi penyakit dan tindakan.

Sebaran PM berdasarkan penggunaan ICD-10 di Puskesmas dapat dilihat pada tabel 5.15 berikut ini:

Tabel 5.14: Distribusi Ketersediaan PM berdasarkan Penggunaan ICD-10 di Puskesmas pada Rifaskes 2011

Pada tabel 5.15 di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar puskesmas belum menggunakan ICD-10.

Koding penyakit dan tindakan baik di rs maupun di puskesmas sangat diperlukan selain sebagai laporan morbiditas dan mortalitas juga berfungsi dalam penetapan tarif dengan pola pembayaran prospektif. Sebagai komitmen pemerintah Indonesia saat ini menggunakan sistem INA-CBG’s dan pola ini yang akan digunakan pada jaminan kesehatan semesta pada Januari 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Abdelhak Mervat, et.al, 2010, Health Information:Management Strategic of Resource. W.B. Saunders Company.

Austin Charles J, Boxerman Stuart B.,1997. Information Systems for Health Services Administration, 5th Ed, Chicago-Illinois, Health Administration Press.

Black, Sena; Powers, Garry; Roche Martin, A GIS – based approach to community analysis for targeted marketing, 1994 (Jurnal elektronik) diakses diakses 10

Januari 2013;

http://proquest.umi.com/pqdweb?did=117 543570

Evans Jim, The Lay of the Land: GIS and Mapping Software (whether it is for marketing, routing or research, mapping software can be a useful tool for putting some of health care’s current challenges perspective, 1997. (Jurnal elektronik) diakses 10 Januari 2013; http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1 17543550

Guillermo Campitelli, 2007. Herbert Simon's Decision-Making Approach: Investigation of Cognitive Processes in Experts, Universidad Abierta Interamericana, Buenos Aires, Argentina. Artikel elektronik diakses 3 September 2012.

Hair J.F., Anderson R.E, Tatham RL., & Black W.C., Multivariate Data Analysis. Fifth Edition., U.S.A: Prentice Hall PTR.

Huffman, Edna K., 1999. Health Information Management, 10th Ed. Berwyn, Illinois: Physicians' Record Company.

Jean-Charles Pomerol, Frederic Adam, 2004. Practical Decision Making – From the Legacy of Herbert Simon to Decision Support Systems, Université Pierre et Marie Curie, 4 Place Jussieu, 75252 PARIS 5, France. Artikel elektronik diakses 3 September 2012

Kementerian Kesehatan RI, Rencana Strategis 2010-2014, diakses 20 September 2012, http://www.depkes.go.id

Kementerian Kesehatan RI, Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasinal Kesehatan, Tahun, 2010, 2011, 2012, diakses 19 September 2012 http://www.depkes.go.id

Kementerian Kesehatan RI, Surat Keputusan No.192/Menkes/SK/VI/2012 tentang ROADMAP Rencana Aksi Penguatan Sistem Informasi Kesehatan diakses 29

September 2012

http://depkes.go.id/downloads/RoadMap SIK.PDF

Kementerian Kesehatan RI, Surat Keputusan No.184 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. diakses 1 September 2012 http://www.depkes.go.id

Latour Kathleen M., Shirley Eichenwald, 2010. Health Information Management: Concepts, Principles and Practice. Chicago Illinois: American Health Information Management Association (AHIMA)

Laudon Kenneth C., Laudon Jane P., 2006, Management Information Systems, Managing the Digital Firm: Enhancing Decision Making, Pearson international edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA

Lippeveld, T., Sauerborn, R., Bodart, C., 2000. Design and Implementation of Health Information Systems, WHO, Geneva.

Prahasta Edi, 2001. Konsep-Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis. Bandung: Informatika.

Soepardi J., 2012. Human Resources for Health Information System, Center for Data and Information Ministry of Health, Sidang Ilmiah IX Informatika kedokteran PSIK Gunadarma, Depok-Jawa Barat.