II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Infectious Myonecrosis Virus

Infectious myonecrosis virus (IMNV) adalah virus yang menyebabkan

penyakit IMN (infectious myonecrosis) pada udang penaeid. IMNV biasa menyerang udang penaeid, yaitu L. vannamei (natural infections), Pennaeus

stylirostis dan Pennaeus monodon (experimental infectious) (OIE 2009). IMNV

berasal dari family totiviridae (totivirus), genus Giardiavirus (Walker and Winton 2010), memiliki genom tidak bersegmen ds-RNA (double

stranded-RNA), 7560 bp dan kapsid berbentuk isometrik (Tang et al. 2008). Partikel IMNV berbentuk ikosahedral berdiameter 40 nm (OIE 2007). Sebagian besar famili Totiviridae memiliki kekurangan dalam mentransmisikan (menyebarkan) virion melalui media ekstraseluler dalam siklus hidupnya (Lightner et al. 2004). Kebanyakan, penyebarannya melalui vertikal di dalam sel atau horizontal dengan hypal anastomiasis kecuali GLV dan IMNV. IMNV merupakan satu-satunya virus dari famili Totiviridae yang diketahui menyebabkan penyakit pada inangnya (Tang et al. 2008).

Krustasea adalah inang bagi virus IMNV terutama udang-udang penaeid. Infeksi oleh IMNV pada udang vaname (L.vannamei) menyebabkan mortalitas

yang tinggi dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan (Lightner et al. 2004). Namun infeksi IMNV pada udang P. monodon dan

P. stylirostris tidak menimbulkan kematian (Tang et al. 2005). Dampak yang

besar dari penyakit IMN adalah infeksi yang terjadi pada stadia juvenil 2-3 g (Coelho et al. 2009) dan juga pada udang dewasa hingga 12 g (Nunes et al. 2004).

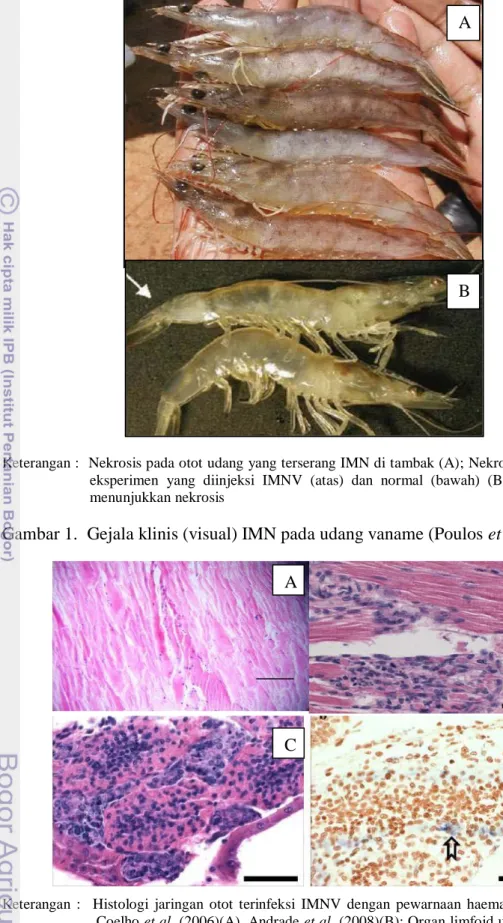

Tambak udang yang terserang IMNV menunjukkan sejumlah tanda-tanda kelainan pada udang, diikuti oleh kematian yang signifikan pada juvenil maupun udang dewasa yang dipelihara. Gejala klinis yang ditunjukkan bisa hanya satu tanda saja atau lebih. Udang yang terinfeksi mengalami kematian sebelum siap panen. Udang yang terserang dalam bentuk akut, menunjukkan macam tingkatan nekrosis pada otot rangka, terlihat seperti buram, discolourasi warna keputih-putihan pada abdomen. Udang bertahan hidup menuju ke fase kronis dengan tingkat kematian rendah secara presisten (tetap dan terus-menerus)

(Walker and Winton 2010). Tingkat kematian yang ditimbulkan penyakit IMN pada udang vaname budidaya berkisar antara 40-70%. Nilai FCR pada udang yang terinfeksi IMNV mengalami kenaikan dari FCR normal, yaitu berkisar 1.5–4.0 atau bahkan lebih (OIE 2009).

Organ target atau jaringan inang yang terinfeksi terjadi pada striated

muscles (otot skeletal), jaringan konektif, hemosit dan sel parenkimal organ

limfoid (OIE 2007). Gejala klinis penyakit IMN dapat dilihat secara visual seperti pada Gambar 1, yaitu terlihat berwarna putih pada bagian ototnya mengakibatkan otot kehilangan transparansi. Warna putih pada otot merupakan nekrosis pada otot skeletal akibat infeksi IMNV (Poulos et al. 2006). Gejala klinis lain dapat dilihat melalui histologi jaringan otot atau organ limfoid dengan pewarnaan haematoxylin-eosin (Gambar 2). Pada histologi jaringan otot ditemukan badan inklusi basophilic tunggal maupun berganda pada sitoplasma di dekat nukleus (Tang et al. 2005), dapat pula ditemukan berupa gumpalan nekrosis yang multifocal pada jaringan otot tersebut. Sedangkan pada histologi organ limfoid ditemukan hipertropi sel limfoid yang berupa akumulasi lymphoid organ

speroids (LOS)( (Andrade et al. 2008). Beberapa udang vaname yang mampu

bertahan hidup dalam populasi yang telah terinfeksi dapat menjadi pembawa IMNV sepanjang hidupnya, dan meskipun tidak terdokumentasi secara ilmiah, dapat dipercaya virus ditularkan pada keturunannya dengan transmisi secara vertikal (OIE 2009).

Transmisi IMNV dapat terjadi secara horizontal maupun vertikal. Transmisi secara horizontal terjadi dari udang ke udang lainnya melalui kanibalisme. Transmisi secara vertikal terjadi dari induk pada telur ataupun dapat terjadi melalui air, dengan mengkotaminasi telur hasil pemijahan. Prevalensi IMNV dapat mencapai 100% pada daerah dimana virus tersebut merupakan enzootik dalam tambak udang vaname (Walker and Winton 2010).

Keterangan : Nekrosis pada otot udang yang terserang IMN di tambak (A); Nekrosis pada udang eksperimen yang diinjeksi IMNV (atas) dan normal (bawah) (B); tanda panah menunjukkan nekrosis

Gambar 1. Gejala klinis (visual) IMN pada udang vaname (Poulos et al. 2006)

Keterangan : Histologi jaringan otot terinfeksi IMNV dengan pewarnaan haematoxyline-eosin, Coelho et al. (2006)(A), Andrade et al. (2008)(B); Organ limfoid udang terinfeksi IMNV (Andrade et al. 2008),dengan pewarnaan haematoxyline-eosin (C), dengan in situ hybridization (ISH) (D), tanda panah menunjukkan probe positif IMNV; skala bar 50 µm

Gambar 2. Histologi jaringan otot dan organ limfoid udang terinfeksi IMNV A

B

A B

Pengaruh suhu dan salinitas merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan pada terjadinya infeksi penyakit ini, Diperlukan pengontrolan yang ketat walaupun sampai saat ini belum terdapat data eksperimen yang menunjang. Penggunaan vaksin dan kemoterapi telah dilaporkan tidak efektif untuk penyakit ini (OIE 2009). Sejumlah tindakan pencegahan dan pengobatan masih terus dilaporkan dan selalu mengalami perkembangan.

2.2 Sistem Imunitas Udang

Sistem imun adalah gabungan sel, molekul dan jaringan yang berperan dalam resistensi terhadap infeksi. Sistem imun diperlukan tubuh untuk mempertahankan keutuhannya terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan berbagai bahan dalam lingkungan hidup. Resistensi dapat dilihat dari kelangsungan hidup maupun respons imun yang diberikan berupa reaksi yang dikoordinasi sel-sel, molekul-molekul terhadap mikroba dan bahan lainnya (Baratawidjaja 2006).

Sistem imun pada udang masih primitif (tidak memiliki sel memori), berbeda dengan vertebrata yang mempunyai antibodi spesifik atau komplemen. Invertebrata seperti udang tidak mempunyai immunoglobulin yang berperan dalam mekanisme kekebalan tubuh. Respons imun ini dasar utamanya pada aktivitas sel darah atau hemosit, dimana faktor imunoreaktif disimpan dalam keadaan inaktif dan dihasilkan ketika terjadi stimulasi oleh serangan asing (Soderhall and Cerenius 1992).

Hemosit memainkan peran pokok dalam sistem imun. Mereka merubah partikel asing dalam haemocoel dengan fagositosis, enkapsulasi dan pengumpulan nodular. Hemosit juga memegang bagian dalam penanganan gumpalan luka seluler dan pengenalan proses koagulasi melalui pembentukkan faktor yang dibutuhkan bagi pembekuan plasma, pembawa dan pembentuk dalam sistem proPO (prophenoloxidase). Mereka juga terlibat dalam sintesis dan pembongkaran pada molekul penting hemolim, seperti α2-macroglobulin (α2M), aglutinin dan peptide antibacterial (Rodriguez and Moullac 2000).

Evaluasi ekspresi respons imun pada udang dapat diamati dari parameter seluler dan humoral, yaitu hemogram, intermediet radikal oksigen (ROIs) selama kejadian post-phagositosis dan aktivitas PO (phenoloxidase) yang dinilai

potensial. Hemogram terdiri dari total haemocyte count (THC) dan differential

haemocyte count (DHC). Terdapat 3 jenis sel hemosit pada udang penaeid, yaitu

sel hialin (haemocyte agranular), large granular haemocyte dan small granular

haemocyte (Rodriguez and Moullac 2000). Sel hialin berukuran 6-13 µm,

memiliki perbandingan inti lebih besar dari sitoplasma dan memiliki sedikit granul sub-mikron. Semi-granular memiliki ukuran 10-20 µm, merupakan sel dengan perbandingan inti lebih sedikit dari sitoplasma dan memiliki granul sub-mikron dan mikron serta adanya granul refractile. Semi-granular memiliki kemampuan mengenali dan merespons partikel unsur atau molekul asing atau dikenal sebagai sel aktif dalam enkapsulasi. Sel granular berukuran 12-25 µm, merupakan sel dengan perbandingan inti lebih rendah dari sitoplasma berisi butiran halus dan bertanggung jawab dalam mengaktifkan sistem proPO (Ramu dan Zakaria 2000). Sel semi-granular dan granular melakukan fungsi sistem proPO sedangkan sel hialin melakukan fagositosis dalam sistem imunitas krustasea (Wang dan Chen 2006).

Parameter humoral, dapat diamati dari aktifitas plasma antibakterial dan konsentrasi plasma protein mencakup phenoloxidase, prophenoloxidase, lektin dan aglutinin yang dapat dipertimbangkan sebagai kriteria dalam status kesehatan (Rodriguez and Moullac 2000). Sistem pertahanan seluler dan humoral bekerja sama memberikan perlindungan tubuh terhadap infeksi pathogen. ProPO diaktifkan oleh PPA (prophenoloxidase activating enzyme). PPA bisa diaktifkan oleh adanya lipopolisakarida. ProPO dan PPA merupakan protein yang berlokasi di granular sel hemosit. Akibat dari pengaktifan proPO menjadi PO dihasilkan protein faktor opsonin yang merangsang fagositosis hialosit (Johansson dan Soderhall 1989). Sirkulasi hemosit dalam sistem pertahanan udang berperan penting tidak hanya secara langsung dalam menghambat dan membunuh agen infeksi tetapi juga secara tidak langsung melalui sintesis dan eksositosis sejumlah molekul bioaktif. Faktor-faktor yang berperan penting dalam respons terhadap partikel asing pada mekanisme sistem pertahanan tubuh udang diperlihatkan pada Gambar 3 (Smith et al. 2003).

Gambar 3. Mekanisme sistem pertahanan krustasea (Smith et al. 2003)

2.3 Imunostimulan

Semakin berkembangnya pemahaman mengenai sistem imunitas pada tubuh dalam meningkatkan ketahanan tubuh dari berbagai serangan penyakit, maka semakin berkembang pula penelitian mengenai komponen yang dapat mempengaruhi respons imun. Imunomodulator adalah obat yang dapat mengembalikan dan memperbaiki sistem imun yang fungsinya terganggu atau untuk menekan yang fungsinya berlebihan. Obat golongan imunomodulator bekerja menurut tiga cara, yaitu melalui imunorestorasi, imunostimulasi dan imunosupresi. Imunorestorasi dan imunostimulasi disebut imunopotensiasi

(up regulation) sedangkan imunosupresi disebut down regulation. Imunorestorasi

adalah suatu cara untuk mengembalikan fungsi sistem imun yang terganggu dengan memberikan berbagai komponen sistem imun, seperti immunoglobulin dalam bentuk ISG (immune serum globulin), HSG (hyperimmune serum globulin) dan transplantasi sumsum tulang. Imunostimulasi adalah cara memperbaiki fungsi sistem imun dengan menggunakan bahan yang merangsang sistem imun (imunostimulan). Bahan-bahan yang dapat merubah respons imun, biasanya berfungsi untuk meningkatkan respons imun disebut BRM (biological response

sel bakteri dan bahan asal jamur sedangkan sintetik contohnya levamisol. Imunosupresi adalah suatu tindakan untuk menekan repons imun. Kegunaannya terutama pada kasus transplantasi untuk mencegah reaksi penolakan dan pada berbagai penyakit inflamasi yang menimbulkan kerusakan atau gejala sistemik, seperti autoimun atau auto-inflamasi (HTA 2004).

2.3.1 Rumput Laut

Salah satu kekayaan alam laut yang mulai banyak dikembangkan sebagai

makanan kesehatan, obat-obatan dan imunostimulan adalah alga/rumput laut (Bansemir et al. 2006). Rumput laut atau seaweeds digolongkan ke dalam divisi

Thallophyta dengan empat kelas besar, yaitu Chlorophyceae (alga hijau), Phaeophyceae (alga coklat), Rhodophyceae (alga merah) dan Cyanophyceae (alga hijau biru). Rumput laut sudah lama dikenal di Indonesia sebagai makanan dan obat tradisional. Beberapa rumput laut yang telah dibudidayakan di Indonesia adalah Gracilaria verrucosa, G. gigas, G. lichenoides, G. confervoides,

Eucheuma denticulatum dan Kapaphycus alvarezii (Anggadiredja et al. 1996).

Metabolit primer dari rumput laut, umumnya merupakan senyawa polisakarida dan bersifat hidrokoloid seperti karagenan, agar, alginat digunakan sebagai senyawa additive dalam industri farmasi. Metabolit primer asam-asam amino sebagai sumber gizi, serta metabolit sekunder yang merupakan senyawa

bioactive substances dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai obat (Angadiredja

et al. 1996).

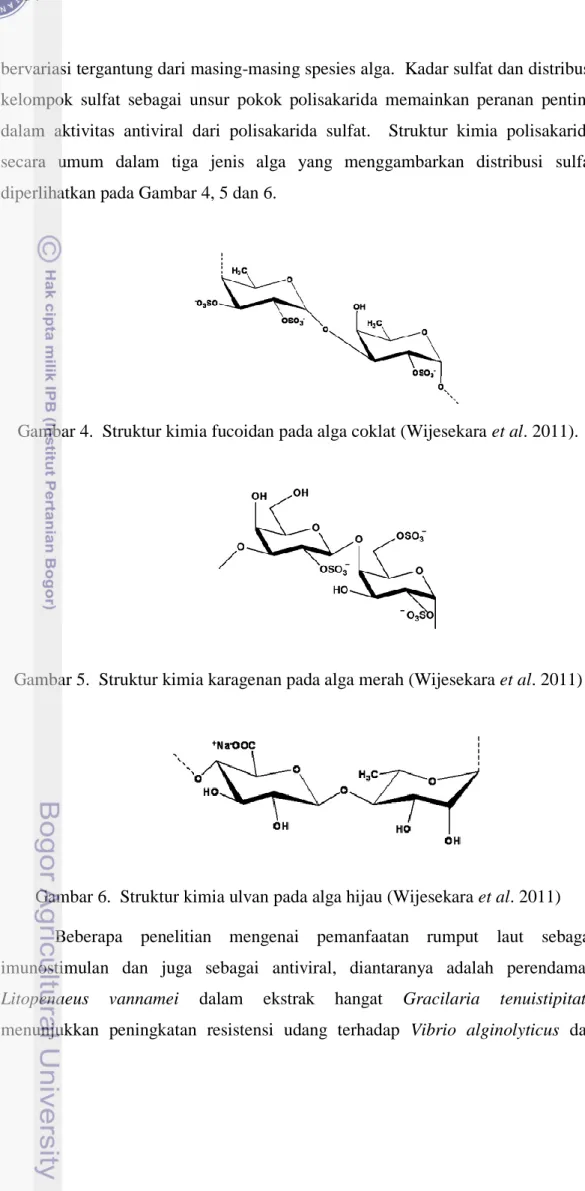

Newman (2003) menyatakan rumput laut diketahui sebagai sumber senyawa bioaktif yang memiliki berbagai karakteristik metabolit sekunder yang bersifat antiviral, cytostatic, anthelmintic, antifungal dan aktifitas antibakteri dan telah terdeteksi terdapat pada alga hijau, alga coklat dan alga merah. Wijesekara et al. (2011) dalam makalahnya menuliskan bahwa dinding sel dari alga laut kaya akan polisakarida sulfat (SPs) seperti fucoidan dalam alga coklat, karagenan dalam alga merah dan ulvan dalam alga hijau. Polisakarida sulfat menghasilkan banyak bioaktif yang menguntungkan seperti anti koagulan, antiviral, anti oksidatif, anti kanker dan modulasi sistem imun. Alga laut adalah sumber penting polisakarida sulfat non-hewani yang memiliki struktur kimia

bervariasi tergantung dari masing-masing spesies alga. Kadar sulfat dan distribusi kelompok sulfat sebagai unsur pokok polisakarida memainkan peranan penting dalam aktivitas antiviral dari polisakarida sulfat. Struktur kimia polisakarida secara umum dalam tiga jenis alga yang menggambarkan distribusi sulfat diperlihatkan pada Gambar 4, 5 dan 6.

Gambar 4. Struktur kimia fucoidan pada alga coklat (Wijesekara et al. 2011).

Gambar 5. Struktur kimia karagenan pada alga merah (Wijesekara et al. 2011)

Gambar 6. Struktur kimia ulvan pada alga hijau (Wijesekara et al. 2011) Beberapa penelitian mengenai pemanfaatan rumput laut sebagai imunostimulan dan juga sebagai antiviral, diantaranya adalah perendaman

Litopenaeus vannamei dalam ekstrak hangat Gracilaria tenuistipitata

meningkatkan parameter imunitas udang, hal tersebut mengindikasikan adanya

pengaruh proteksi pada udang yang terinfeksi V. alginolyticus (Yeh and Chen 2009). Polisakarida dari beberapa spesies rumput laut dapat

menstimulasi aktifitas respiratory burst dari fagosit turbot, yaitu proses yang berperan penting dalam membunuh mikroba (Castro et al. 2006). Pemberian secara oral ekstrak fucoidan dari Sargassum polycystum dapat mengurangi dampak infeksi WSSV pada P. monodon (Chotigeat et al. 2004). Polisakarida dari alga hijau Acrosiphonia orientalis yang diberikan secara oral selama 14 hari dapat mempertinggi jumlah total hemosit, diferensial hemosit, aktivitas

phenoloxidase dan kelangsungan hidup P. monodon yang diinfeksi WSSV

(Manilal et al. 2009).

2.3.2 Kappa-karagenan

Karagenan menurut Kamus Istilah Pangan dan Nutrisi (FTP UGM 2002) adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk memperbaiki tekstur, diekstraksi dari ganggang merah Rhodophyceae, disusun dari unit-unit galaktosa sulfat yang bersifat polianion. Karagenan dibedakan berdasarkan posisi dan jumlah gugus sulfat yang diikat oleh unit digalaktan. Polimer karagenan memiliki berat molekul antara 105-106 Da. Karagenan akan bereaksi dengan protein dalam suatu medium asam atau dengan adanya Ca.

Karagenan adalah polisakarida bersulfat yang diisolasi dari alga merah laut yang sudah sangat luas pemanfaatannya sebagai food additives seperti

emulsifier, stabilizer dan pengental. Struktur kompleks polisakarida sulfat telah

menunjukkan penghambatan terhadap replikasi envelope virus termasuk jenis

flavivirus, togavirus, arenavirus, rhabdovirus, orthopoxvirus dan juga family

herpesvirus (Wijesekara et al. 2011). Dalam tulisannya Wijesekara et al. (2011)

menyatakan bahwa struktur kimia kandungan sulfat, bobot molekul, unsur pokok gula-gula, penyesuaian dan dynamic stereochemistry adalah faktor yang menentukan aktifitas antiviral pada polisakarida sulfat. Turunan polisakarida sulfat seperti karagenan, fucoidan dan rhamnogalaktan sulfat memiliki daya hambat dalam masuknya envelope virus termasuk herpes virus dan HIV ke dalam sel. Bahkan beberapa fraksi yang lain, memiliki efek virusidal dan aktifitas enzim

penghambat pembentukan formasi syncytium. Anionic charges dalam kelompok sulfat diduga efektif dalam menghambat aktifitas enzim reverse transcriptase pada virus (Wijesekara et al. 2011). Karagenan dalam alga merah, juga diketahui mampu memicu lekosit tikus untuk memproduksi TNF-α sebagai respon terhadap lipopolisakarida bakteri (Ogata et al. 1999). Walaupun demikian beberapa tipe dari karagenan terlihat merusak fungsi dari makrofag (Schmidt et al. 1993).

Evaluasi aktivitas antivirus polisakarida sulfat dari ekstrak rumput laut

Undaria pinnatifida, Splachnidium rugosum, Gigartina atropurpurea dan

Plocamium cartilagineum melawan HSV-1 dan HSV-2. Ekstrak ini menunjukkan

potensi aktivitas antiviral ketika ditambahkan selama jam pertama infeksi viral tetapi inaktif ketika ditambahkan setelahnya. Selain itu, polisakarida sulfat dari alga merah juga mampu menghambat secara invitro dan invivo infeksi dari

flavivirus seperti demam berdarah dengue dan yellow fever virus. Hasil Dalam

banyak studi, aktifitas antiviral polisakarida sulfat telah diperlihatkan dengan reduksi plaq dan atau oleh assay penghambatan pertumbuhan virus. Terdapat sejumlah keuntungan lebih lainnya dari bahan antiviral ini, seperti biaya produksi yang murah, memiliki spektrum antivirus yang luas, cytotoxicity rendah, relatif aman dan dapat diterima luas, mengakibatkan polisakarida sulfat dari ekstrak alga laut, seperti karagenan berpeluang sebagai kandidat obat di masa mendatang (Wijesekara et al. 2011).

Komponen utama karagenan adalah 1,3-ikatan α-D-Galaktosa dan 1,4-ikatan 3,6-anhydro β-D-Galaktosa dengan empat sulfat dalam sub unit glukosa pada k-karagenan, 4 sulfat dalam sub unit glukosa dan 2 sulfat dalam sub unit 3,6 anhydrogalaktosa pada і-karagenan, dan dengan alternatif 2 sulfat 1,3-ikatan α-D Galaktosa dan 2,6-disulfat 1,4-ikatan β-D-Galaktosa sebagai tulang punggung λ-karagenan (Renn 1997). Komponen kimia polisakarida sulfat dalam setiap 100 g bobot kering, yang berasal dari k-karagenan (E.cottonii) memiliki kandungan total gula sebesar 72.00±3.66g, kandungan sulfat sebesar 17.90±0.05g dan protein sebesar 1.1±0.31g (Rocha de sauza et al. 2007). Nilai rata-rata kadar sulfat tepung karagenan yang ditetapkan FAO dan FDA sebagai standar adalah berkisar antara 15-40%. Rendahnya kandungan kadar sulfat pada beberapa produk karagenan, (antara 9.97-17.41%) dari standar yang ditetapkan, kemungkinan

disebabkan oleh logam alkali K+ dari KCl dapat mengkatalis hilangnya gugus sulfat menjadi 3.6 anhydrogalaktosa. Kandungan sulfat dalam tepung karagenan juga dipengaruhi oleh perlakuan selama proses ekstraksi, yaitu semakin kecil kandungan sulfat, semakin kecil pula viskositasnya (2.95-3.4 cps) dan kekuatan gelnya tinggi (166.31 – 307.86 g cm-2) (Komariah et al. 2007).