II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Deskripsi Tanaman Sorgum

Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) merupakan salah satu jenis tanaman serealia yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia karena mempunyai daerah adaptasi yang luas. Tanaman sorgum toleran terhadap kekeringan dan genangan air, dapat berproduksi pada lahan marginal, serta relatif tahan terhadap gangguan hama/penyakit. Sorgum memiliki struktur yang mirip dengan jenis sereal lainnya. Komponen utama dari biji sorgum adalah pericarp (bagain luar), testa antara pericarp, endosperm, dan embrio. Rismunandar (1989) menyatakan bahwa sorgum digunakan sebagai pakan ternak dan manusia pada musim kering dimana ketersediaan bahan pangan lain menurun. Berikut ini merupakan taksonomi dari sorgum.

Kingdom : Plantae Divisi : Magnoliophyta Kelas : Liliopsida Ordo : Poales Famili : Poaceae Genus : Sorghum

Spesies : Sorghum bicolor

Sorgum terdiri atas dua tipe, yaitu sweet sorghum dengan cairan pada bagian batang yang manis dan grain sorghum dengan rasa batang yang kurang manis. Sweet sorghum mempunyai tinggi berkisar antara 6-7 kaki, biasa digunakan sebagai sumber hijauan dan bahan baku dalam pembuatan sirup karena

produksi yang tinggi, lebih palatabel dan mengandung serat yang rendah. Sedangkan grain sorghum memiliki tinggi 5-7 kaki dan biasa dimanfaatkan bagian bijinya (Morrison, 1946).

Bagian terluar biji sorgum (coat) terdiri atas hilum dan perikarp. Perikarp terdiri atas lapisan mesokarp dan endocarp. Mesokarp merupakan lapisan tengah dan cukup tebal, berbentuk polygonal, dan mengandung sedikit granula pati. Endokarp tersusun dari sel yang melintang dan berbentuk tabung, pada endokarp terdapat testa dan aleuron. Ketebalan testa di puncak biji berkisar antara 100-140 µm, dan yang paling tipis berukuran 10-30 µm. Lapisan aleuron terdapat di atas permukaan endosperma biji. Selain itu biji sorgum mengandung senyawa antinutrisi tanin yang terdapat pada bagian endokarp.

Tanaman sorgum mirip dengan jagung. Di Indonesia, biji sorgum dikenal dengan berbagai nama daerah, antara lain yaitu: jagung pari, cantel, gandum, oncer (Jawa), jagung cetrik gandrung, gaudrum, degem, kumpay (Sunda), wataru hamu (Sumba), sela (Flores), bata (Bugis), jagung garai, gandum (Minangkabau).

Namun pada umumnya masyarakat ragu dalam pengolahan biji sorgum menjadi berbagai jenis produk, karena didalam kulit dan di biji sorgum tersebut terdapat zat anti gizi yang dapat mengganggu pencernaan orang. Zat antigizi tersebut berupa tanin dan asam fitat.

Kandungan zat makanan dalam sorghum bervariasi tergantung pada varietas, tetapi umumnya mengandung protein kasar 8,9–10,48%, lemak 2,5– 3,7%, serat kasar 1,2–3,01%, abu 1,2–6,94%, pati dan gula 61,24–76,6 % dengan berat kering (BK) sekitar 88,94 – 93,31%. Komposisi asam amino sorgum cukup lengkap baik asam amino esensial maupun non esensial dan juga mengandung

vitamin penting seperti vitamin A, vitamin K, vitamin B6, vitamin B12 dan choline (Etuk dkk.,2012).

Sorgum merupakan komoditas sumber karbohidrat yang cukup potensial karena kandungan karbohidratnya cukup tinggi, sekitar 73 g/100g bahan. Masalah utama penggunaan biji sorgum sebagai bahan pangan maupun pakan adalah kandungan tanin yang cukup tinggi, mencapai 0,40−3,60% (Rooney dan Sullines 1977). Sorgum juga merupakan tanaman penghasil pakan hijauan sekitar 15−20 t/ha/tahun, dan pada kondisi optimum dapat mencapai 30−45 t/ha/tahun (Wardhani dkk., 1983). Negara-negara miskin di daerah beriklim kering, umumnya sorgum diusahakan sebagai tanaman pangan dan negara-negara maju yang persediaan bahan pangannya berlimpah, sorgum ditanam sebagai bahan pakan karena kandungan gizinya cukup tinggi (setara dengan jagung) serta sebagai bahan baku industri.

Biji sorgum dapat diberikan langsung berupa biji atau diolah terlebih dulu dan dicampur dengan bahan-bahan lain dengan komposisi sebagai berikut yaitu biji sorgum 55−60%, bungkil kedelai/kacang tanah 20%, tepung ikan 2,50−20%, dan vitamin-mineral 2−8% (Beti dkk., 1990). Menurut Beti dkk., (1990) sorgum dapat mengganti seluruh jagung dalam ransum pakan ayam, itik, kambing, babi, dan sapi tanpa menimbulkan efek samping.

3.2 Tanin

Tanin merupakan salah satu jenis senyawa yang termasuk ke dalam golongan polifenol. Senyawa tanin ini banyak di jumpai pada tumbuhan. Menurut Cahyani, dkk., (2012) tanin merupakan senyawa yang dapat digunakan untuk melindungi protein dari degradasi mikroba rumen. Tanin mampu mengikat protein dengan membentuk senyawa kompleks yang resisten terhadap protease,

sehingga degradasi protein di dalam rumen menjadi menurun. Tanin secara umum didefinisikan sebagai senyawa polifenol yang memiliki berat molekul cukup tinggi (lebih dari 1000) dan dapat membentuk kompleks dengan protein. Berdasarkan strukturnya, tanin dibedakan menjadi dua kelas yaitu tanin terkondensasi (condensed tannins) dan tanin terhidrolisiskan (Hagerman dkk., 1992; Harbone, 1996).

Tanin memiliki peranan biologis yang kompleks, hal ini dikarenakan sifat tanin yang sangat kompleks mulai dari pengendap protein hingga pengkhelat logam, maka dari itu efek yang disebabkan tanin tidak dapat diprediksi. Tanin juga dapat berfungsi sebagai antioksidan biologis. Penelitian tentang berbagai jenis senyawa tanin mulai dilirik para peneliti sekarang (Hagerman, 2002). Senyawa tanin termasuk kedalam senyawa polifenol yang artinya senyawa yang memiliki bagian berupa fenolik. Senyawa tanin dibagi menjadi dua yaitu tanin yang terhidrolisis dan tanin yang terkondensasi. Klasifikasi tanin yaitu:

3.2.1 Tanin Terhidrolisis (hydrolysable tannins)

Tanin ini biasanya berikatan dengan karbohidrat dengan membentuk jembatan oksigen, maka dari itu tanin ini dapat dihidrolisis dengan menggunakan basa natrium hidroksida. Salah satu contoh jenis tanin ini adalah gallotanin yang merupakan senyawa gabungan dari karbohidrat dengan asam galat. Selain membentuk gallotanin, dua asam galat akan membentuk tanin terhidrolisis yang bisa disebut Ellagitanins. Berat molekul galitanin 1000-1500, sedangkan berat molekul Ellaggitanin 1000-3000. Ellagitanin sederhana disebut juga ester asam hexahydroxydiphenic (HHDP). Senyawa ini dapat terpecah menjadi asam galic jika dilarutkan dalam air. Asam elagat merupakan hasil sekunder yang terbentuk

pada hidrolisis beberapa tanin yang sesungguhnya merupakan ester asam heksaoksidifenat (Hagerman,2002).

3.2.2 Tanin Terkondensasi (condensed tannins)

Tanin jenis ini biasanya tidak dapat dihidrolisis, tetapi dapat terkondensasi meghasilkan asam klorida. Tanin jenis ini kebanyakan terdiri dari polimer flavonoid yang merupakan senyawa fenol. Adanya gugus fenol, maka tannin akan dapat berkondensasi dengan formaldehida. Tanin terkondensasi sangat reaktif terhadap formaldehida dan mampu membentuk produk kondensasi. Tanin terkondensasi merupakan senyawa tidak berwarna yang terdapat pada seluruh dunia tumbuhan tetapi terutama pada tumbuhan berkayu. Tanin terkondensasi telah banyak ditemukan dalam tumbuhan paku-pakuan. Nama lain dari tanin ini adalah Proanthocyanidin. Proanthocyanidin merupakan polimer dari flavonoid yang dihubungan dengan melalui C8 dengan C4. Salah satu contohnya adalah Sorghum procyanidin, senyawa ini merupakan trimer yang tersusun dari epiccatechin dan catechin (Hagerman, 2002). Min dkk. (2003) menunjukkan bahwa konsumsi 2% tanin meningkatkan nilai manfaat pakan sumber protein oleh ruminansia, melalui berkurangnya degradasi protein dalam rumen. Hasil akhirnya akan lebih banyak asam amino (terutama asam amino esensial) yang tersedia untuk diserap di usus halus.

3.3 NaOH (Natrium Hidroksida)

Natrium hidroksida (NaOH), juga dikenal sebagai soda kaustik atau sodium hidroksida, adalah sejenis basa logam kaustik. Natrium hidroksida terbentuk dari oksida basa natrium oksida dilarutkan dalam air. Natrium hidroksida membentuk larutan alkalin yang kuat ketika dilarutkan dalam air natrium hidroksida murni berbentuk kristal berwarna putih padat dan tersedia

dalam bentuk pellet, serpihan, butiran ataupun larutan jenuh. NaOH bersifat sangat korosif terhadap kulit. Istilah yang paling sering digunakan dalam industri yaitu soda kaustik. NaOH apabila dilarutkan dalam air akan menimbulkan reaksi eksotermis. NaOH larut dalam etanol dan metanol, walaupun kelarutan NaOH dalam kedua cairan ini lebih kecil daripada kelarutan KOH.

Larutan basa kuat NaOH merupakan alkali paling efektif dalam meningkatkan kecernaan limbah pertanian dan industri karena mampu membengkakkan ikatan lignoselulosa menjadi lebih besar sehingga kecernaannya meningkat (Soedjono dkk., 1985). NaOH mampu memperbesar volume partikel bahan (substrat), sehingga ikatan antar komponen menjadi renggang, juga mampu menghidrolisis gugus asetil pada khitin, sehingga khitin akan mengalami deasetilasi dan berubah menjadi khitosan yang menyebabkan kadar khitin berkurang (Suharto, 1984; Winarti, 1992).

3.4 Metode in vitro

in vitro adalah suatu kegiatan yang dilakukan di luar tubuh ternak dengan mengikuti keadaan yang sesungguhnya pada ternak tersebut. Secara tidak langsung kita dapat mengamati kegiatan yang terjadi di dalam rumen dengan cara in vitro (Arora, 1989). Kondisi yang dapat dimodifikasi dalam hal ini antara lain penggunaan larutan penyangga dan media nutrisi, tabung fermentasi, pengadukan dan fase gas, suhu fermentasi, pH optimum, sumber inokulum, kondisi anaerob, periode waktu fermentasi serta akhir proses fermentasi. Teknik kecernaan in vitro memiliki keuntungan yaitu cepat, murah, dan prediksi tepat dibandingkan in vivo yang biasanya untuk kecernaan ruminansia. Menurut Kamaruddin dan Sutardi (1977) pada proses in vitro penggunaan waktu inkubasi 24 jam dengan pertimbangan praktis dan untuk memperkecil keragaman hasil fermentasi karena

pengukuran yang diperoleh dari hasil fermentasi yang inkubasinya terlalu pendek cenderung besar keragamannya. Metode in vitro sering digunakan untuk mengetahui kecernaan hewan, pakan dan hasil proses pencernaan dalam saluran pencernaan ternak. Teknik in vitro memberikan hasil analisa yang cepat dalam proses yang murah dan jumlah yang digunakan sangat sedikit (Tisserand, 1989). Tilley and Terry (1963) mengembangkan suatu prosedur pengukuran kecernaan in vitro yang banyak digunakan hingga sekarang.

Pengukuran nilai kecernaan bahan makanan secara in vitro menggunakan cairan rumen, saliva buatan dan bahan pakan yang dicampur ke dalam tabung pencerna. Kelebihan metode in vitro adalah hasil penelitian dapat diperoleh dalam waktu singkat beberapa bahan makanan yang tidak dapat diberikan secara tunggal pada hewan, kecernaannya dapat diteliti dengan metode in vitro tidak diperlukan pengumpulan feses atau sisa makanan, sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya. Sedangkan kekurangannya adalah menggunakan waktu standar, padahal waktu lamanya bahan makanan berada dalam rumen bervariasi menurut jenis dan bentuk makanan, tidak terjadi penyerapan zat-zat makanan seperti yang terjadi pada hewan hidup (Rusdi, 2000).

3.5 Produksi Volatile Fatty Acid (VFA)

Kecernaan dapat diukur dengan beberapa analisis yang diantaranya analisis produksi Volatile Fatty Acid (VFA) dan analisis produksi amonia (NH3).

VFA merupakan suatu hasil perombakan senyawa karbohidrat didalam rumen ternak ruminansia yang digunakan sebagai sumber energi bagi ternak itu sendiri, semakin tinggi kandungan VFA dalam rumen maka semakin banyak sumber energi yang akan digunakan oleh ternak tersebut.

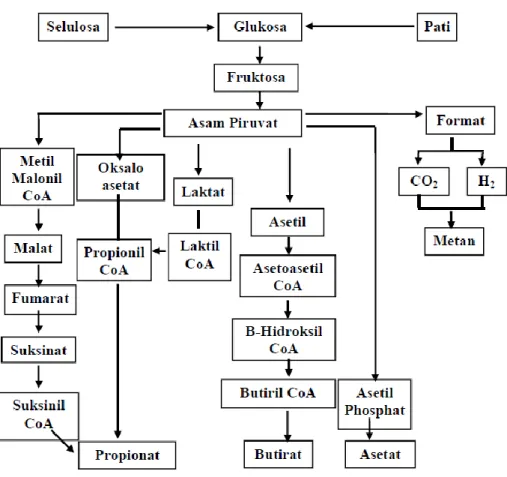

VFA hasil proses degradasi pencernaan karbohidrat didalam rumen tersusun atas asetat, propionat, butirat, valerat dan formiat. Produksi VFA yang tinggi merupakan kecukupan energi bagi ternak (Sakinah, 2005). Karbohidrat pakan di dalam rumen mengalami dua tahap pencernaan oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Tahap pertama mikiroba rumen mengalami hidrolisis menjadi monosakarida, seperti glukosa, fruktosa dan pentose. Hasil pencernaan tahap pertama masuk jalur glikolisis untuk mengalami pencernaan tahap kedua yang menghasilkan piruvat, yang selanjutnya akan diubah menjadi VFA yang umumnya terdiri dari asetat, butirat dan propionat (Arora,1995). Kadar optimum VFA di dalam rumen berkisar antara 80 mM-160 mM (Sutardi dkk., 1993). Konsentrasi VFA pada cairan rumen dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur fermentabilitas pakan dan sangat erat kaitannya dengan aktifitas mikroba rumen (Parakkasi, 1999).

Ransum yang diberikan pada ternak ruminansia umumnya mengandung karbohidrat sekitar 60-75%. Karbohidrat yang masuk ke dalam rumen akan dihidrolisa menjadi monosakarida, terutama glukosa dengan bantuan enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Glukosa tersebut akan difermentasi menjadi VFA berupa asetat, propionat, dan butirat, CH4 dan CO2. VFA merupakan sumber energi yang penting bagi ternak karena digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme pencerna serat kasar dalam rumen serta dapat digunakan sebagai sumber kerangka karbon untuk pembentukan protein mikroba (Sutardi dkk., 1983).

Produksi VFA yang dihasilkan dalam rumen sangat bervariasi tergantung pada ransum yang dikonsumsi, yaitu antara 200-1500 mg/1000 ml cairan rumen. Kadar VFA yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan optimal rumen

adalah 80-160mM (Sutardi, 1979) dan VFA yang dihasilkan mampu menyediakan 50-70% energi yang dapat dicerna oleh ruminansia. Banyaknya VFA yang ada dalam rumen dicirikan oleh aktivitas mikroba, jumlah VFA yang diserap atau keluar dari rumen (Church, 1974).

Produksi VFA total yang tinggi mencerminkan bahwa bahan organik ransum mudah dipecah oleh mikroba di dalam rumen. Proses pencernaan karbohidrat di dalam rumen ternak ruminansia akan menghasilkan energi untuk ternak sebagai induk semang maupun mikroba rumen yang dalam bentuk asam-asam lemak atsiri Volatile Fatty Acid (VFA). VFA berasal dari proses hidrolisis lemak oleh bakteri lipolitik menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian gliserol mengalami proses fermentasi menghasilkan asetat, propionat, butirat dan suksinat (Hungate, 1966). Perbandingan VFA dalam rumen sapi yaitu 65% asam asetat, 24% asam propionat, 21% butirat (Arora, 1989).

VFA termasuk sumber energi yang diserap dari rumen (McDonald dkk., 2002). Asam lemak yang mudah terbang diserap dinding rumen melalui tonjolan-tonjolan seperti jari yang disebut vili. Menurut McDonald dkk., (2002), sekitar 75% dari total VFA yang diproduksi akan diserap langsung di retikulo-rumen masuk ke darah, sekitar 20,5% diserap di abomasum dan omasum, dan sisanya sekitar 5% diserap di usus halus. Sedangkan menurut Parakkasi (1999), sebagian besar VFA diserap langsung melalui dinding rumen, sedikit asetat, propionat dan sebagian besar butirat termetabolisme dalam dinding rumen. VFA yang berfungsi sebagai sumber energi bagi mikroba, digunakan untuk mensintesis protein mikroba karena VFA merupakan sumber kerangka karbon pembentukan protein mikroba (Sutardi, 1977) dan pertumbuhan sel tubuh mikroba tersebut (Sakinah, 2005). Dibawah ini merupakan alur pembentukan VFA dalam rumen (Ilustrasi 1).

Ilustrasi 1. Pencernaan Karbohidrat di dalam Rumen dan Perubahan Asam Piruvat menjadi VFA

Sumber: McDonald dkk., (2002)

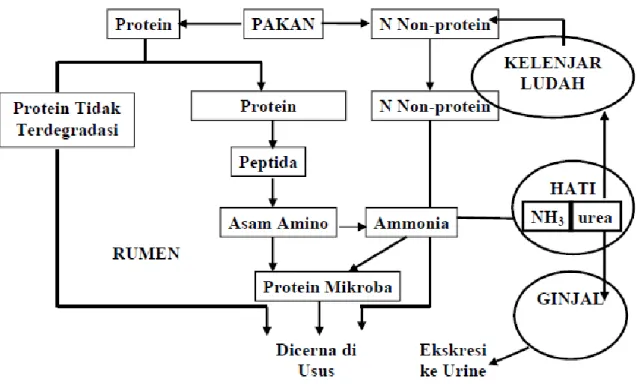

3.6 Amoniak (NH3)

Amoniak merupakan nitrogen yang paling banyak dibutuhkan mikroorganisme rumen yang bersama dengan kerangka karbon dari sumber energi akan disintesa menjadi protein mikroba. Hungate (1966) menjelaskan bahwa mikroorganisme sangat penting untuk mengatur kecepatan tumbuh dan efisiensi penggunaan makanan bagi ruminansia dan nutrisi mikroorganisme ini sangat penting untuk induk semang. Faktor–faktor pembatas untuk pertumbuhan

mikroba rumen adalah ketersediaan ammonia, asam amino, sulfur dan mineral (Tamminga, 1982). Kandungan nutrisi apabila tidak mencukupi maka pertumbuhan mikroorganisme dipengaruhi oleh ketersediaan energi. Amonia yang tidak digunakan oleh bakteri akan diserap oleh dinding rumen (Van Soest, 1982).

Produksi amonia dipengaruhi oleh waktu setelah makan dan umumnya produksi maksimum dicapai pada dua sampai empat jam setelah pemberian pakann, bergantung pula pada sumber protein yang digunakan serta mudah tidaknya protein tersebut didegradasi (Wohlt dkk., 1976). Kadar amonia rumen terkait dengan perbedaan jenis pakan yang digunakan.

NH3 yang tinggi dipengaruhi oleh tingkat kelarutan protein dalam pakan

tersebut, semakin tinggi kelarutan protein dari suatu bahan, maka protein tersebut semakin mudah didegradasi di dalam rumen. Selanjutnya dijelaskan oleh Sutardi (1979), bahwa mutu protein pada bahan pakan sangat beragam kelarutannya dan berbeda kemampuannya dalam menghasilkan NH3 bagi mikroba rumen dan

berbeda potensinya dalam menyediakan protein yang lolos dari degradasi dalam rumen, kepekaannya terhadap protease pasca rumen dan nilai hayatinya. Semakin tinggi NH3 dalam rumen, mengindikasikan terdapat protein yang mudah larut

sehingga dapat dicerna dengan baik. Produksi NH3 dipengaruhi oleh beberapa

faktor, menurut Wohlt dkk., (1976) produksi NH3 dipengaruhi oleh waktu setelah

makan dan umumnya produksi maksimum dicapai pada 2-4 jam setelah pemberian pakan yang bergantung kepada sumber protein yang digunakan dan mudah tidaknya protein tersebut didegradasi.

Amonia berasal dari perombakan protein pakan oleh mikroba rumen. Mikroba rumen menghasilkan enzim–enzim protease yang memecah protein

pakan menjadi oligopeptida. Oligopeptida yang terbentuk digunakan untuk menyusun protein mikroba dan sisanya akan melalui proses selanjutnya menjadi asam amino dan akan mengalami deaminasi menjadi asam keto alfa dan ammonia. Proses ini terjadi terus–menerus, tanpa menghiraukan adanya akumulasi amonia dalam rumen (Sutardi, 1977). Menurut Sakinah (2005), amonia tersebut digunakan oleh mikroba sebagai sumber nitrogen utama untuk sintesis protein mikroba, karena prekursor pembentukan protein mikroba yang selanjutnya dibentuk menjadi protein tubuh adalah NH3 (Astuti dkk., 1993). Metabolisme

protein dalam rumen disajikan pada Ilustrasi 2.

Arora (1989) menyatakan bahwa produksi amonia dalam rumen sangat tergantung sifat protein pakan dalam hal ini sifat kemudahan protein tersebut untuk didegradasi oleh mikroba rumen. Proporsi protein pakan yang masuk ke dalam tubuh perlu diatur untuk menghindari adanya produksi amonia berlebih. Amonia yang melebihi 5 mg% akan diserap dan disekresikan dalam urine. Menurut McDonald dkk., (2002), proporsi protein pakan yang mendukung pertumbuhan mikroba rumen maupun ternak terdiri atas protein yang mudah didegradasi sebesar 70–80% dan 30–40% berupa protein yang lebih sulit didegradasi. Protein yang mudah larut dapat berasal dari pakan hijauan yang kaya akan protein, pakan bentuk bungkil dan bijian.

Ilustrasi 2. Metabolisme Protein pada Ruminansia Sumber : McDonald dkk., (2002)