BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Serat Bambu

Bambu merupakan tanaman masyarakat yang cukup banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bambu dapat digunakan sebagai dinding rumah, dapat digunakan dalam berbagai bentuk anyaman dan kerajinan seperti tampah, keranjang. kursi dan lain-lain dan bambu juga dapat digunakan/dimanfaatkan sebagai tali pengikat,dapat digunakansebagai penyanggadalam membuat suatu bangunan, Secara umum bambu (serat bambu) adalah dapat menyerap air. Bambu banyak jenisnya,misalnya bambu lemang, bambu dinding, bambu ampel, bambu petung, bambu cina, bambu tali dan lain lain. Tapi dalam pembahasan kali ini bambu yang akan dipergunakan seratnya sebagai campuran gypsum adalah bambu tali.Bambu tali ( Giaganto chlok apus ), cepat tumbuh dan mudah berkembang biak, karena dapat hidup dalam berbagai iklim daan cuaca,dan dapat dipanen dalam waktu yang singkat, yaitu antara 2-3 tahun. Bambu tali mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. bersifat lentur ; Internet, http: //en.wordpres.com (Selasa,4 Januari 2011) 2. dapat menyerap air dengan baik,sehingga tahan terhadap air

Serat bambu yang dipergunakan panjang seratnya berukuran 2 cm dengan diameter 0.2 mm s/d 0.4 mm dan disusun acak (random).

2.2 Gipsum

Gipsum merupakan bahan dasar dalam pembuatan plafon, dimana gipsum ini dalam bentuk tepung dan air sebagai pelarut/pengencernya. Gypsum yang mempunyai rumus kimia CaSO4 2H2O mengandung Ca = 23,28 %,H = 2,34 %, S = 18,62 %, O = 55,76 %; Internet,http // digilib.petra.ac.id

Gypsum mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Lembab ; Internet, http:// Sylvia.student.fkip.ac.id /tag/ pengaruh kelembaban 2.Tahan terhadap api

Oleh karena itu plafon yang menggunakan bahan dasar gypsum terasa dingin. Adapun komposisi kimia bahan gipsum adalah:

1. Calcium (Ca) : 23,28 % 2. Hidrogen (H) : 2,34 %

3. Calcium Oksida (CaO) : 32,57 % 4. Air (H2O) : 20,93 %

5. Sulfur (S) : 18,62 %

Adapun sifat Fisis Gipsum adalah:

1. Warna : putih, kuning,abu-abu, merah jingga, hitam bila tak murni 2. Spesifik grafity : 2,31 - 2,35

3. Keras seperti mutiara terutama permukaan 4. Bentuk mineral : Kristalin, serabut dan masif 5. Kilap seperti sutera

6. Konduktivitasnya rendah

7. Sistem kristalin adalah monoklinik. Sedangkan Sifat Kimia gipsum adalah:

1. Pada umumnya mengandung SO3 = 46,5 % ; CaO = 32,4 % ; H2O = 20,9 %

2. Kelarutan dalam air adalah 2,1 gram tiap liter pada suhu 400C; 1,8 gram tiap liter air pada 00C; 1,9 gram tiap liter pada suhu 70 - 900C

3. Kelarutan bertambah dengan penambahan HCl atau HNO3

Menurut Toton Sentano Kunrat (1992), di alam, gipsum merupakan mineral

CaSO4-2H2O dengan berat molekul 172,17 gr. Jenis-jenis batuannya adalah sanitspar,alabaster,gypsite dan selenit. Warna gypsum mulai dari putih, kekuning-kuningan sampai abu-abu.

Menurut asalnya gipsum terbagi 2 jenis yaitu gipsum alam dan gipsum sintetik. Gipsum alam adalah yang ditemukan di alam,sedangkan gipsum sintetik adalah yang dibuat manusia. Gipsum sintetik terdiri dari: gipsum sintetik dari air laut, gipsum sintetik dari air kawah dan gipsum sintetik hasil sampingan industri kimia.

Gipsum adalah mineral yang bahan utamanya terdiri dari hidrated calcium

sulfate. Seperti pada mineral dan batu, gipsum akan menjadi lebih kuat apabila

mengalami penekanan( Gipsum Association, 2007).

Papan gipsum adalah nama generik untuk keluarga produk lembaran yang terdiri dari inti utama yang tidak terbakar dan dilapisi dengan kertas pada permukaannya. Ini adalah terminologi yang dipilih untuk produk lembaran gipsum yang didisain untuk digunakan sebagai dinding, langit-langit atau plafon dan memilki kemampuan untuk dihias. Kekuatan papan gipsum berbanding lurus dengan ketebalan.

Gipsum (CaSO4.2H2O) mempunyai kelompok yang terdiri dari gypsum batuan, gipsit alabaster, satin spar, dan selenit. Gipsum umumnya berwarna putih, namun terdapat variasi warna lain, seperti warna kuning, abu-abu, merah jingga, dan hitam, hal ini tergantung mineral pengotor yang berasosiasi dengan gipsum. Gipsum umumnya mempunyai sifat lunak, pejal, kekerasan 1,5 – 2 (skala mohs), berat jenis 2,31 – 2,35, kelarutan dalam air 1,8 gr/l pada 0 0C yang meningkat menjadi 2,1 gr/l pada 40 0C.

Gipsum terbentuk dalam kondisi berbagai kemurnian dan ketebalan yang bervariasi. Gipsum merupakan garam yang pertama kali mengendap akibat proses evaporasi air laut diikuti oleh anhidrit dan halit, ketika salinitas makin bertambah. Sebagai

mineral evaporit, endapan gypsum berbentuk lapisan di antara batuan-batuan sedimen batugamping, serpih merah, batupasir, lempung, dan garam batu, serta sering pula berbentuk endapan lensa-lensa dalam satuan-satuan batuan sedimen

Gipsum dapat diklasifikasikan berdasarkan tempat terjadinya (Berry, 1959), yaitu: endapan danau garam, berasosiasi dengan belerang, terbentuk sekitar fumarol volkanik, efflorescence pada tanah atau goa-goa kapur, tudung kubah garam, penudung oksida besi (gossan) pada endapan pirit di daerah batugamping. (www. Tekmira)

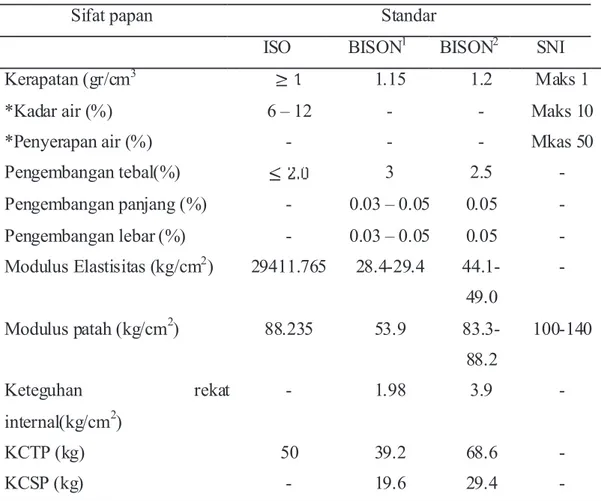

2.3 Standar Papan Gipsum

Standar merupakan sesuatu yang ditetapkan untuk digunakan sebagai dasar pembanding dalam pengukuran atau penilaian terhadap kapasitas, kuantitas, isi, luas, nilai dan kualitas (Guralnik, 1979). Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada penelitian ini digunakan standar papan gipsum dari Bison (Hubner, 1985) sebagai pembanding terhadap mutu papan gipsum yang dihasilkan, selain itu digunakan juga standar ISO ( International Standard Organization) 8335 (cement bonded particleboards - boards of Portland or equivalent cement reinforced with fibrous wood particles) (ISO, 1987) dan SNI 03-2105 (papan partikel) (BSN, 1996). Dengan demikian standar tersebut dapat memberikan gambaran apakah papan gipsum yang dihasilkan telah memiliki mutu sesuai standar atau tidak. Tabel dibawah ini nilai spesifik karakteristik papan tiruan dari tiga buah standar.

Tabel 1. Standar Papan Gipsum

Sifat papan Standar

ISO BISON1 BISON2 SNI

Kerapatan (gr/cm3 1.15 1.2 Maks 1

*Kadar air (%) 6 – 12 - - Maks 10

*Penyerapan air (%) - - - Mkas 50

Pengembangan tebal(%) 3 2.5 - Pengembangan panjang (%) - 0.03 – 0.05 0.05 - Pengembangan lebar (%) - 0.03 – 0.05 0.05 - Modulus Elastisitas (kg/cm2) 29411.765 28.4-29.4 44.1-49.0 - Modulus patah (kg/cm2) 88.235 53.9 83.3-88.2 100-140 Keteguhan rekat internal(kg/cm2) - 1.98 3.9 - KCTP (kg) 50 39.2 68.6 - KCSP (kg) - 19.6 29.4 -

* Setelah direndam air selama 24 jam pada suhu kamar

Keterangan : ISO 8335 (1987) (Cement bonded particle boards) SNI 03 – 2105 (1996) (papan partikel)

(1) Gypsum fibre board – Bison (Hubner, 1985)

(2) Gypsum board flake reinforced – Bison (Hubner,1985) KCTP = Keteguhan cabut sekrup tegak lurus permukaan

2.4 Lateks Akrilik Cat

Binder / Resin adalah bahan baku yang berfungsi membentuk film pada cat tembok. Kualitas binder yang digunakan akan sangat mempengaruhi cat tembok yang dihasilkan. Adapun binder yang paling umum dipakai untuk cat tembok adalah binder yang disebut sebagai "LATEX". Ini bukanlah latex yang disebut sebagai latex karet alam seperti yang dipakai pada kasur latex, tetapi ini adalah sejenis resin yang flexible. Belajar mengenai latex, berarti belajar mengenai polimerisasi juga. Pada dasarnya polimerisasi resin adalah pembentukan resin/binder dari polymer building block seperti monomers. Memang istilah ini sangat teknis sekali, tetapi pada dasarnya polymer building block inilah yang menentukan kualitas dan harga jual latex yang dihasilkan. Prosesnya secara umum dinamakan EMULSION

POLYMERIZATION, dan di Indonesia sendiri ada beberapa perusahaan yang

membuat Latex sebagai bahan baku cat tembok.Pada umumnya Latex yang dipakai pada cat tembok adalah ACRYLIC TECHNOLOGY, dimana untuk semua latex yang dibuat diberi embel-embel "acrylic". Sebagai contoh adalah :

2.4.1 Lateks FULL ACRYLIC (atau100%Acrilik)

Ini berarti bahan baku didalamnya adalah full acrylic building block, dimana membawa sifat non-yellowing, high performance, dan fleksibilitas tinggi, sehingga sangat cocok dipakai untuk aplikasi EXTERIOR. Lateks jenis ini bisa digunakan juga untuk aplikasi interior, tapi akan sangat over-engineered sekali jika dipakai untuk aplikasi interior (karena harga latex ini paling mahal). Pemakaian lateks jenis ini juga mensyaratkan pemakaian additif yang khusus dan dalam jumlah lebih besar daripada latex jenis lainnya.

2.4.2 Lateks Styrene Acriyic

Ini adalah jenis latex yang sekarang bisa dibilang paling populer. Gugus polymer acrylic dipadukan (dimasak) bersama dengan Styrene Monomers yang berharga ekonomis, menghasilkan lateks jenis ini. Latex ini populer karena hanya sedikit yellowing (tergantung formulasi lateksnya), tetapi menunjukan performance film

yang relatif baik. Beberapa produsen mampu memodifikasi menjadi lateks yang hanya slightly yellowing (sedikit menguning saja). Gugus Styrene Monomers sebenarnya adalah bersifat yellowing, tapi dengan formulasi pembentukan latex yang tepat, maka sifat yellowingnya bisa ditekan. Latexks yang dihasilkan oleh produsen ini kemudian diberi embel-embel 2 in 1, untuk aplikasi interior & exterior. Banyak produsen cat tembok yang telah meluncurkan cat 2 in 1 jenis ini, bisa dipastikan adalah menggunakan lateks jenis stryene acrylic.

2.4.3 Lateks VINYL ACRYLIC

Adalah jenis latex yang dibilang paling ekonomis. Gugus Vinyl Monomers bersifat

yellowing tetapi berharga murah dicampur dengan Acrylic building block. Untuk cat

tembok murah dengan high pvc biasanya menggunakan jenislatexini. Jenis latex yang populer diatas banyak dipakai oleh produsen cat tembok di Indonesia. Selain ketiga jenis lateks

diatas, adapula bahan baku lateks lain

yang mulai menanjak popularitasnya.Yaitu antara lain:

2.4.4 VEOVA

Ini adalah modifikasi lateks

yang terbuat dari building block acrylic,vinyl acetate, dan Veova monomers yang diklaim memiliki keunggulan dalam

pemakaian interior dan exterior. Dalam beberapa test, produsen latex jenis ini menekankan bahwa untuk aplikasi exterior ekonomis, latex jenis VEOVA mampu mengungguli daya tahan exterior latex jenis Styrene Acrylic.

2.4.5 VAE (Vinyl Acetate Ethylene)

Ini adalah teknologi baru yang diperkenalkan sebagai binder pada aplikasi cat tembok. Seperti diketahui, cat tembok adalah cat berjenis Water-Borne, dimana dalam formulasinya tidak murni 100% berbahan dasar air, tapi tetap perlu

ditambahkan solvent tertentu untuk membantu mempermudah cat tersebut mencapai hasil aplikasi yang diinginkan. Adapun karena berkembangnya kesadaran

masyarakat akan pengurangan pencemaran lingkungan, maka sekarang diinginkan adanya produk dengan label "Green Product", yang berarti tidak mencemari lingkungan atau sangat minim sekali mencemari lingkungan. Penggunaan solvent dalam formulasi cat tembok akan menyebabkan cat tersebut memiliki kandungan VOC (Volatile Organic Compound, atau bahan yang mudah menguap) yang dituding sebagai biang kerok perusak lingkungan. Adapun dengan pemakaian latex berjenis VAE, maka penggunaan solvent sebagai additif cat tembok bisa dihilangkan karena sifat VAE ini adalah low additif demand untuk mencapai

performance cat yang diinginkan. Adapun kekurangannya adalah secara kualitas

dan juga harga menjadi kurang menarik dibanding latex jenis lain (mengurangi pemakaian solvent tapi harga lateks VAE lebih mahal dan performance kualitas cat yang dihasilkan masih dibawah lateks jenis lain).

2.5 Uji Fisik. 2.5.1 Densitas

Densitas merupakan ukuran kepadatan dari suatu material. Ada dua macam densitas yaitu : Bulk Density dan density true. Bulk density adalah densitas dari suatu sampel yang berdasarkan volume bulk atu volume sampel yang termasuk dengan pori – pori atau rongga yang ada pada sampel tersebut. Pengukuran bulk

density untuk bentuk yang tidak beraturan dapat ditentukan dengan Metode

Archimedes yaitu dengan menggunakan persamaan sebagai berikut (SNI 03-2105 (1996):

ñbenda = x ñH2O ( 2.1 )

Dengan :

Ñbenda = Densitas benda (gr/cm3)

Mk = massa kering benda (gr) Msg = Massa sampel gantung (gr) Mkp = Massa kawat penggantung (gr) ñH 2O = Densitas air ( 1 gr/cm3)

2.5.2 Pengujian daya serap air

Daya serap air suatu papan partikel dipengaruhi oleh jenis partikelnya. Menurut Siagian (1983), semakin besar tekanan kempa, suhu kempa dan kombinasi keduanya maka makin kecil daya serap air papan serat. Perbedaan daya serap papan serat terhadap air berhubungan dengan kerapatan papan yang berbanding terbalik dengan daya serap terhadap air. Semakin besar kerapatan papan maka makin kecil daya serapnya terhadap air.

Daya serap air papan serat berkisar antara 14%-67% dan nilai rataan daya serap air terbesar terdapat pada kombinasi suhu 150 oC dengan tekanan kempa 0 kg/cm2 yaitu 65,6%, sedangkan daya serap air terkecil terdapat pada kombinasi suhu 190 oC dengan tekanan kempa 60 kg/cm2 yaitu 14,8% (Siagian, 1983).

Pengukuran daya serap air dilakukan dengan mengukur massa kering (Mk), kemudian direndam dalam air selama 24 jam. Setelah dilakukan perendaman selama 24 jam, kemudian diukur kembali massanya (Mb).

Nilai daya serap air papan partikel dapat dihitung berdasarkan rumus ( SNI 03-2105, 1996) :

Daya Serap Air (%) = (2.2)

Dengan :

Mb = Massa basah (gr)

Mk = Massa kering (gr)

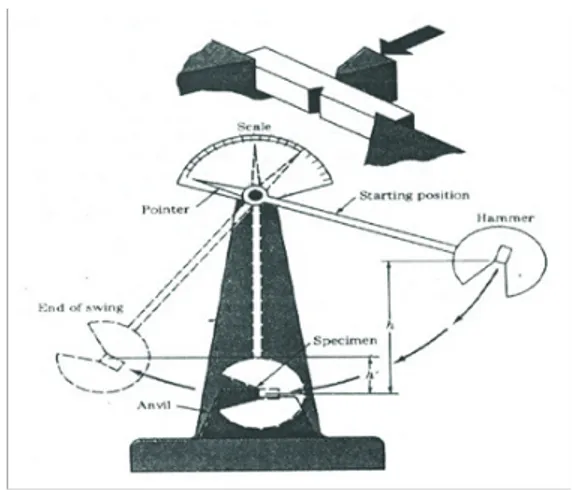

2. 6 Uji mekanik 2.6.1 Kekuatan Impak

Pengujian impak merupakan suatu pengujian yang mengukur ketahanan bahan terhadap beban kejut. Inilah yang membedakan pengujian impak dengan pengujian tarik dan kekerasan dimana pembebanan dilakukan secara perlahan-lahan.

Pengujian impak merupakan suatu upaya untuk mensimulasikan kondisi operasi material yang sering ditemui dalam perlengkapan transportasi atau

konstruksi dimana beban tidak selamanya terjadi secara perlahan-lahan melainkan datang secara tiba-tiba, contoh deformasi pada bumper mobil pada saat terjadinya tumbukan kecelakaan.

Prinsip dasar pengujian impak ini adalah penyerapan energi potensial dari pendulum beban yang berayun dari suatu ketinggian tertentu dan menumbuk benda uji sehingga benda uji mengalami deformasi. Pada pengujian impak ini banyaknya energi yang diserap oleh bahan untuk terjadinya perpatahan merupakan ukuran ketahanan impak atau ketangguhan bahan tersebut, setelah benda uji patah akibat deformasi, bandul pendulum melanjutkan ayunannya hingga posisi h’. Bila bahan tersebut tangguh yaitu makin mampu menyerap energi lebih besar maka makin rendah posisi h’. Suatu material dikatakan tangguh bila memiliki kemampuan menyerap beban kejut yang besar tanpa terjadinya retak atau terdeformasi dengan mudah. Pada Gambar 2.4 memberikan ilustrasi suatu pengujian impak dengan metode Charpy,

Gambar 2.1 Ilustrasi Skematis Pengujian Impak Dengan Benda Uji Charpy Pada pengujian impak, energi yang diserap oleh benda uji biasanya dinyatakan dalam satuan Joule dan dibaca langsung pada skala (dial) penunjuk yang

telah dikalibrasi yang terdapat pada mesin penguji. Harga impak (HI) suatu bahan yang diuji dengan metode Charpy menggunakan persamaan sebagai berikut :

A

E HI =

( 2.3 )

Dimana : E = Energi yang diserap, J

A = Luas penampang, m2

HI = Harga Impak, J/m2

Benda uji Charpy memiliki luas penampang lintang bujur sangkar (10 x 10 mm) dan memiliki takik (notch) berbentuk V dengan sudut 45o, dengan jari-jari dasar 0,25 mm dan kedalaman 2 mm. Benda uji diletakkan pada tumpuan dalam posisi mendatar dan bagian yang bertakik diberi beban impak dari ayunan bandul, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Gambar 2.4. Serangkaian uji Charpy pada satu material umumnya dilakukan pada berbagai temperatur sebagai upaya untuk mengetahui temperatur transisi.

Takik (notch) dalam benda uji standar ditujukan sebagai suatu konsentrasi tegangan sehingga perpatahan diharapkan akan terjadi di bagian tersebut. Selain berbentuk V dengan sudut 45o, takik dapat pula dibuat dengan bentuk lubang kunci (key hole). Pengukuran lain yang biasa dilakukan dalam pengujian impak Charpy adalah penelaahan permukaan perpatahan untuk menentukan jenis perpatahan (fracografi) yang terjadi.

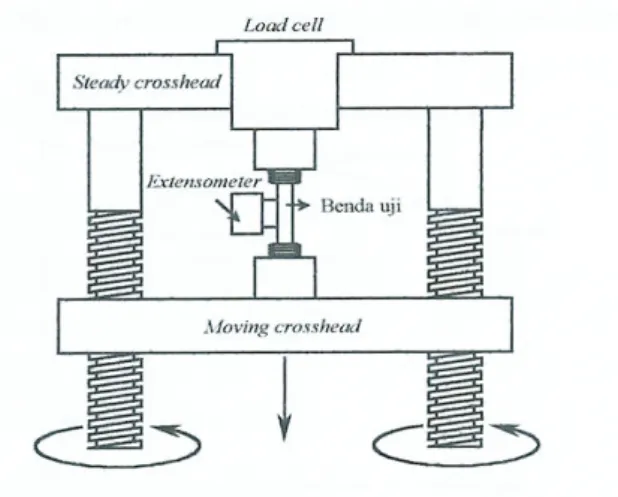

2.6.2 Uji Tarik

Uji tarik banyak dilakukan untuk melengkapi informasi rancangan dasar kekuatan suatu bahan dan sebagai data pendukung bagi spesifikasi bahan. Pada uji tarik benda uji diberi beban gaya tarik sesumbu yang bertambah secara kontinu, bersamaan dengan itu dilakukan pengamatan mengenai perpanjang yang dialami benda uji dengan extensometer, seperti terlihat pada Gambar 2.2

Gambar 2.2 Skema model alat pengujian tarik dengan UTM

Tegangan yang didapatkan dari kurva tegangan teoritik adalah tegangan yang membujur rata-rata dari pengujian tarik. Tegangan tersebut diperoleh dengan cara membagi beban dengan luas awal penampang lintang benda uji itu.

s = F / Ao (2.5)

Regangan yang didapatkan adalah regangan linear rata-rata, yang diperoleh dengan cara membagi perpanjangan (gage length) benda uji (d atau DL), dengan panjang awal.

e = d/ Lo = DL/ Lo = ( L - Lo ) / Lo (2.6)

Karena tegangan dan regangan dipeoleh dengan cara membagi beban dan perpanjangan dengan faktor yang konstan, kurva beban – perpanjangan akan mempunyai bentuk yang sama seperti pada gambar 2.4. Kedua kurva sering dipergunakan.

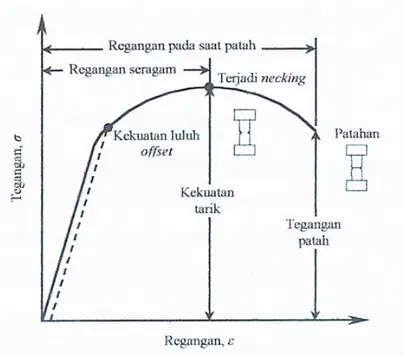

Gambar 2.3 Kurva Tegangan Regangan teknik (s - e)

Bentuk dan besaran pada kurva tegangan-regangan suatu logam tergantung pada komposisi, perlakukan panas, deformasi plastis yang pernah dialami, laju regangan, temperatur, dan keadaan tegangan yang menentukan selama pengujian. Parameter-parameter yang digunakan untuk menggambarkan kurva tegangan-regangan logam adalah kekuatan tarik, kekuatan luluh atau titik luluh, persen perpanjangan, dan pengurangan luas. Parameter pertama adalah parameter kekuatan, sedangkan yang kedua menyatakan keuletan bahan.

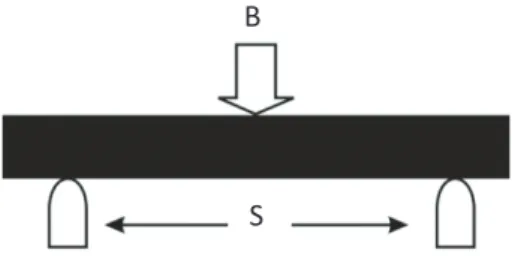

2.6.3 Pengujian keteguhan patah (Modulus Of Rupture/MOR).

Pengujian Modulus Of Rupture (MOR) dilakukan dengan menggunakan Universal

Testing Mechine. Nilai MOR dapat dihitung dengan rumus ( JIS A 5908-2003) :

MOR ( 2.7) Dengan :

S = Jarak sanga (cm)

l = Lebar spesimen (cm)

t = Tebal spesimen (cm)

Contoh uji yang digunakan berukuran (12 x 2 x 1) cm pada kondisi kering udara dengan pola pembentukan seperti gambar berikut :

Gambar 2.4 Cara Pembebanan Pengujian MOR dan MOE

2.6.4 Pengujian kuat lentur (Modulus of Elasticity/MOE)

Pengujian Modulus of Elasticity (MOE) dilakukan bersama-sama dengan pengujian keteguhan patah dengan memakaicontoh uji yang sama. Besarnya defleksi yang terjadi pada saat pengujian dicatat pada setiap selang beban tertentu.

Hasil pengujian kuat lentur pada papan partikel dapat diperoleh sesuai dengan persamaan ( JIS A 5908-2003) :

MOE (2.8) MOE = Modulus of Elasticity(Modulus Lentur) (kg/cm2)

B = Beban sebelum batas proporsi (kg) S = Jarak sangga (cm)

D = Lenturan pada beban (cm) l = Lebar spesimen (cm) t = Tebal spesimen (cm) .

B

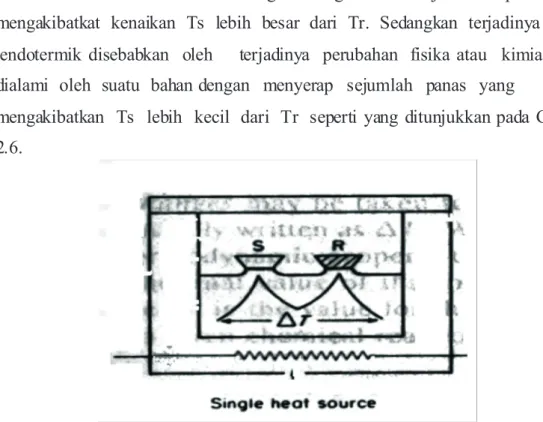

2.7 Prinsip Alat Thermal Analyzer (DTA)

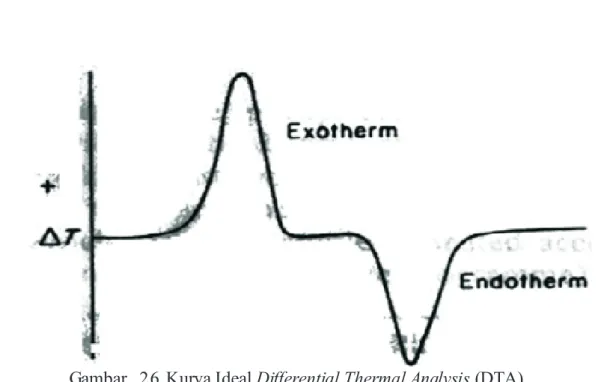

Prinsip dasar dari thermal analyzer atau DTA adalah apabila dua buah krusibel dimasukkan kedalam tungku DTA secara bersamaan, krusibel yang berisi sampel ditempatkan disebelah kiri dan krusibel kosong (pembanding) disebelah kanan, kemudian kedua krusibel tersebut dipanaskan dengan aliran panas yang sama besar seperti yang terlihat pada Gambar-2.5 akan terjadi penyerapan panas yang berbeda oleh kedua krusibel tersebut. Besarnya perbedaan penyerapan panas yang terjadi disebabkan oleh perbedaan temperatur yang menyebabkan terjadinya suatu reaksi endotermik. Apabila temperatur sampel (Ts) lebih besar dari temperatur pembanding (Tr) maka yang terjadi adalah reaksi eksotermik tetapi apabila temperatur sample (Ts) lebih kecil dari pada temperatur pembanding (Tr) maka reaksi perubahan yang terjadi adalah reaksi endotermik. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa terjadinya reaksi eksotermik disebabkan oleh suatu bahan mengalami perubahan fisika atau kimiadengan mengeluarkan sejumlah panas yang mengakibatkat kenaikan Ts lebih besar dari Tr. Sedangkan terjadinya reaksi endotermik disebabkan oleh terjadinya perubahan fisika atau kimia yang dialami oleh suatu bahan dengan menyerap sejumlah panas yang

mengakibatkan Ts lebih kecil dari Tr seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.6.

No Fenomena Reaksi Eksotermik Reaksi Endotermik Perubahan Fisika 1 2 3 4 5 6 Adsopsi Desorpsi Kristalisasi transisi Peleburan Pembekuan Penguapan Perubahan Fasa Transisi - X - X - - X - X - - - Gambar . 2.6 Kurva Ideal Differential Thermal Analysis (DTA)

Tetapi apabila terjadi hanya perubahan base line atau membentuk tinggi puncak endotermik maupun eksotermik yang kecil maka hal itu kemungkinan hanya terjadi transisi glass dan penyerapan panas. Dari beberapa hasil penelitian telah diperoleh bahwa adanya fenomena yang disebabkan oleh perubahan sifat fisika atau kimia yang menyebabkan reaksi eksotermik maupun reaksi endotermik ditunjukkan pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Pengamatan sifat Fisika