BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Stunting

Stunting adalah kondisi panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kekurangan gizi dapat terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, tetapi baru nampak setelah anak berusia 2 tahun. (Kemenkes RI, 2018).

B. Pengukuran Status Stunting Dengan Antropometri PB/U atau TB/U

Pengukuran status stunting dilakukan dengan pengukuran antropometri Panjang badan/Umur (PB/U) atau Tinggi Badan/ Umur (TB/U). Panjang badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Pada keadaan normal, panjang badan tumbuh seiring dengan pertambahan umur. Pengaruh kekurangan zat gizi terhadap panjang badan akan nampak dalam waktu yang relatif lama. Tinggi badan diukur dengan menggunakan alat ukur tinggi stadiometer Holtain/mikrotoice (bagi yang bisa berdiri) atau baby length board (bagi bayi yang belum bisa berdiri) (Rahayu, dkk; 2018).

Adapun Kategori status stunting balita berdasarkan PB/U, dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Kategori status stunting

Sumber: Buku Rujukan WHO, 2007

C. Dampak Buruk Stunting

1. Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh stunting antara lain adalah:

2. Terganggunya perkembangan otak dan kecerdasan 3. Gangguan pertumbuhan fisik

4. Gangguan metabolisme dalam tumbuh

5. Menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar

6. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit

7. Risiko tinggi timbulnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke dan disabilitas pada usia tua.

8. Menurunkan kualitas SDM Indonesia, produktivitas, dan daya saing bangsa.

9. Dalam aspek ekonomi, potensi kerugian akibat hal ini adalah 2-3% PDB per tahun atau sekitar Rp. 260-390 triliun setahunnya

(Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2018).

D. Masa Kritis Tumbuh Kembang Anak

Masa kritis tumbuh kembang anak yaitu terjadi pada usia 0-2 tahun (golden periode) atau 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari masa konsepsi, janin dalam kandungan, bayi lahir sampai usia 2 tahun. Adapun masa golden periode tersebut sebagai berikut:

1. Periode dalam kandungan (280 hari)

Kebutuhan gizi pada ibu hamil sangat penting untuk menjalani kehamilan dengan aman dan melahirkan bayi dengan potensi fisik dan mental yang baik, serta memperoleh energi yang cukup untuk menyusui kelak (Arisman, 2004). Ibu hamil dengan status gizi kurang akan menyebabkan gangguan pertumbuhan janin, penyebab utama terjadinya bayi pendek (stunting) dan meningkatkan risiko obesitas dan penyakit degeneratif pada masa dewasa. Kondisi status gizi kurang pada awal kehamilan dan risiko KEK pada masa kehamilan, diikuti oleh penambahan berat badan yang kurang selama kehamilan dapat menyebabkan risiko keguguran, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, serta bayi lahir dengan BBLR (Lancet, 2013).

Selama masa kehamilan, janin tumbuh dan berkembang dengan mengambil zat-zat gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh ibunya. Seorang ibu hamil harus menambah jumlah dan jenis makanan yang dimakan untuk mencukupi kebutuhan pertumbuhan bayi (Kemenkes RI, 2014). Berat badan bayi baru lahir yang ideal adalah 2500-4000 gram, dan panjang badan bayi lebih dari 48 cm. Bayi yang baru saja lahir akan diukur berat dan panjang tubuhnya, dan dipantau terus menerus terutama di periode emas pertumbuhannya, yaitu 0 sampai 2 tahun (Kemenkes RI, 2017). Bayi yang lahir dari ibu yang mengalami kurang gizi, memiliki risiko tinggi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) < 2.500 gram dan juga panjang badan yang kurang dari 48 cm. sekitar 20% bayi yang lahir dengan BBLR berisiko mengalami stunting (Susenas, 2017).

2. Periode 0 – 6 bulan (180 hari)

Ada dua hal penting dalam periode ini yaitu melakukan inisiasi menyusu dini (IMD) dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif. Inisiasi menyusu dini adalah memberikan kesempatan kepada bayi baru lahir untuk menyusu sendiri pada ibunya dalam satu jam pertama kelahirannya. Dalam 1 jam kehidupan pertamanya setelah dilahirkan ke dunia, pastikan mendapatkan kesempatan untuk melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD).

IMD adalah proses meletakkan bayi baru lahir pada dada atau perut sang ibu agar bayi secara alami dapat mencari sendiri putting ibu dan menyusu. Manfaat dari IMD yakni bayi akan mendapatkan kolostrum yang terdapat pada tetes ASI pertama ibu mengandung zat kekebalan tubuh yang melindungi bayi dari berbagai alergi atau penyakit infeksi. IMD juga sangat bermanfaat bagi Ibu karena membantu mempercepat proses pemulihan pasca persalinan. Meskipun manfaatnya begitu besar, banyak ibu yang tidak berhasil mendapatkan kesempatan IMD, karena kurangnya pengetahuan dan dukungan dari lingkungan (Kemenkes RI, 2017).

ASI eksklusif adalah pemberian ASI setelah lahir sampai bayi berumur 6 bulan tanpa pemberian makanan atau minuman lain. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan pemberian ASI Eksklusif antara lain adalah karena kondisi bayi pembengkakan/abses payudara, cemas dan kurang percaya diri, ibu yang belum berpengalaman, tidak ada dukungan keluarga, kurang pengetahuan, sikap, dan keterampilan, faktor sosial budaya dan petugas kesehatan, rendahnya pendidikan laktasi pada saat prenatal dan kebijakan rumah sakit yang tidak mendukung laktasi atau pemberian ASI Eksklusif. WHO merekomendasikan pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan pertama dan pemberian ASI diteruskan hingga anak berusia 2 tahun untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak dan mengurangi risiko kontaminasi dari makanan/minuman selain ASI.

Pemberian ASI Eksklusif menurunkan risiko infeksi saluran cerna, otitis media, alergi, kematian bayi, infeksi usus besar dan usus halus (inflammatory bowel disease), penyakit celiac, leukemia, limfoma, obesitas, dan DM pada masa yang akan datang. Pemberian ASI Eksklusif dan meneruskan pemberian ASI hingga 2 tahun juga dapat mempercepat pengembalian status gizi ibu, menurunkan risiko obesitas, hipertensi, rematoid artritis, kanker payudara ibu.

3. Periode 6 – 24 bulan (540 hari)

Mulai usia 6 bulan ke atas, anak mulai diberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) karena sejak usia 6 bulan, ASI saja tidak mencukupi kebutuhan anak. Pengetahuan dalam pemberian MP ASI menjadi sangat penting mengingat banyak terjadi kesalahan dalam praktek pemberiannya, seperti pemberian MP ASI yang terlalu dini pada bayi yang usianya kurang dari 6 bulan. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan atau diare. Teori tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahrini (2013) yang menyatakan bahwa anak yang mendapatkan MP-ASI pada usia kurang dari 6 bulan berisiko untuk mengalami kejadian stunting 1,71 kali lebih besar dibandingkan anak yang mendapatkan MP-ASI ≥ 6 bulan (Yulidasari, 2013). Sebaliknya, penundaan pemberian MP ASI (tidak memberikan MP-ASI sesuai waktunya) akan menghambat pertumbuhan bayi karena alergi dan zat-zat gizi yang dihasilkan dari ASI tidak mencukupi kebutuhan lagi sehingga akan menyebabkan kurang gizi.

Berdasarkan kajian dari SDKI 2012 dan mengikuti ketentuan dari pedoman pemberian makan pada anak yang dikeluarkan oleh WHO, menunjukkan bahwa balitan di Indonesia masuk dalam kategori Minimum Acceptable Diet (MAD) sebesar 36,6%. Data SKMI 2014 juga menunjukkan asupan anak usia > 6 bulan cenderung mengonsumsi 95% dari kelompok serealia (karbohidrat), sangat kurang dari kelompok protein, buah, dan sayur.

Hal yang perlu diperhatikan dari pemberian makanan pendamping ASI (MP ASI) adalah kuantitas, kualitas, dan keamanan pangan yang diberikan. Asupan zat gizi pada balita sangat penting dalam mendukung pertumbuhan sesuai dengan grafik pertumbuhannya agar tidak terjadi gagal tumbuh (growth faltering) yang dapat menyebabkan stunting. Pada tahun 2017, sekitar 43,2% balita di Indonesia mengalami defisit energi dan 28,5%

mengalami defisit ringan. Untuk kecukupan protein, 31,9% balita mengalami defisit protein dan 14,5% mengalami defisit ringan (Pemantauan Status Gizi, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2017).

Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka perlu sosialisasi tentang pentingnya Makanan Pendamping ASI atau MP-ASI dengan gizi yang seimbang. Pada usia 6 bulan, bayi mulai diperkenalkan kepada makanan lain, mula-mula dalam bentuk lumat, makanan

lembik dan selanjutnya beralih ke makanan keluarga saat bayi berusia 1 tahun (Kemenkes RI, 2014).

Ibu sebaiknya memahami bahwa pola pemberian makanan secara seimbang pada usia dini akan berpengaruh terhadap selera makan anak selanjutnya, sehingga pengenalan kepada makanan yang beranekaragam pada periode ini menjadi sangat penting. Secara bertahap, variasi makanan untuk bayi usia 6-24bulan semakin ditingkatkan, bayi mulai diberikan sayuran dan buah-buahan, lauk pauk sumber protein hewani dan nabati, serta makanan pokok sebagai sumber kalori. Demikian pula jumlahnya ditambahkan secara bertahap dalam jumlah yang tidak berlebihan dan dalam proporsi yang juga seimbang.

Selama pemberian MP-ASI, pemberian ASI tetap dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun (Kemenkes RI, 2014).

E. Ciri-Ciri Stunting

1. Tanda pubertas terlambat

2. Usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak 3. Banyak melakukan eye contact

4. Pertumbuhan terhambat

5. Wajah tampak lebih muda dari usianya 6. Pertumbuhan gigi terlambat

7. Performa buruk pada tes perhatian dan memori 8. Belajar

(Rahayu, dkk; 2018)

F. Penyebab Stunting

Penelitian para ahli menunjukkan bahwa semua masalah gizi anak (pendek, gemuk, PTM) berawal dari proses tumbuh kembang janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun.

Kekurangan gizi dapat mengganggu proses tumbuh kembang, sehingga terjadi kelainan dalam bentuk tubuh pendek, meskipun faktor gen dalam sel menunjukkan potensi untuk tumbuh normal. Proses tumbuh kembang janin dipengaruhi oleh kondisi fisik dan kesehatan ibu sewaktu remaja. Untuk itu upaya mencegah gangguan tumbuh kembang janin sampai usia 2 tahun difokuskan pada ibu hamil, anak 0-23 bulan dan remaja perempuan pranikah, sebagai

kelompok 1000 hari pertama kehidupan. Menurut Kemenkes RI, 2018 faktor multidimentional yang menjadi penyebab dari stunting yaitu:

1. Kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang lama sejak konsepsi sampai anak usia 2 tahun.

2. Anak sering sakit terutama diare, campak, TBC dan penyakit infeksi lainnya 3. Keterbatasan air bersih dan sanitasi

4. Ketersedian pangan di tingkat rumah tangga rendah 5. Pola asuh yang kurang tepat

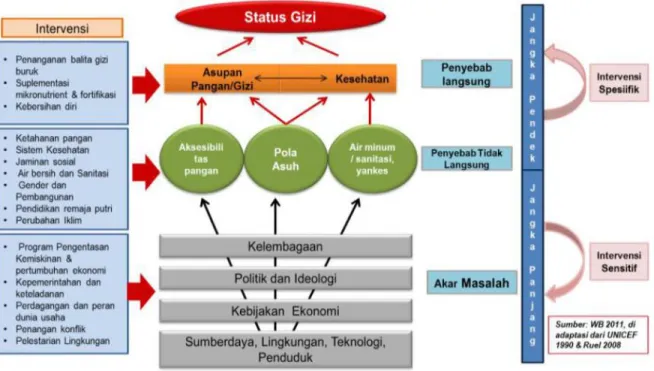

Gambar 2.1 Kerangka pikir penyebab stunting

G. Pencegahan Stunting

Pemerintah telah menetapkan kebijakan pencegahan stunting, dengan Gerakan Nasional Peningkatan Percepatan Gizi dengan fokus pada kelompok usia pertama 1000 hari kehidupan, yaitu sebagai berikut: (Kemenkes RI, 2013).

1. Ibu hamil mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan 2. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ibu hamil

3. Pemenuhan gizi

4. Persalinan dengan dokter atau bidan yang ahli 5. Pemberian Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

6. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif pada bayi hingga usia 6 bulan

7. Memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) untuk bayi diatas 6 bulan hingga 2 tahun

8. Pemberian imunisasi dasar lengkap dan vitamin A 9. Pemantauan pertumbuhan balita di posyandu terdekat 10. Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

H. Program Penanganan Stunting

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2018 melakukan program penanganan stunting dengan melibatkan lintas sektor yaitu: seluruh masyarakat Desa baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, lembaga desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, kader posyandu, kader desa, bidan desa, guru PAUD serta masyarakat yang peduli kesehatan dan pendidikan berperan aktif dalam memonitor seluruh sasaran sunting pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Gerakan 1000 HPK terdiri dari intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi spesifik, adalah tindakan atau kegiatan yang dalam perencanaannya ditujukan khusus untuk kelompok 1000 HPK. Intervensi sensitif adalah berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan.

Sasarannya adalah masyarakat umum, tidak khusus untuk 1000 HPK.

1. Intervensi Gizi Spesifik

Intervensi Gizi spefisik ini umumnya dilakukan oleh petugas kesehatan di Desa/Kecamatan dan bersifat bersifat jangka pendek, hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. intervensi ini ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan berkontribusi pada 30% penurunan stunting. Intervensi Gizi Spesifik terdiri dari:

a. Untuk Sasaran Ibu Hamil:

1) Pemberian makanan tambahan kepada semua ibu hamil yang kekurangan energi dan protein kronis dan berasal dari keluarga miskin

2) Pendampingan kepada semua ibu hamil agar patuh mengonsumsi tablet tambah darah dan asam folat oleh Kader

3) Mengatasi kekurangan iodium

4) Kelas ibu hamil untuk kesehatan ibu hamil dan persiapan menyusui

5) Pencegahan kecacingan dan malaria pada semua ibu hamil yang tinggal di daerah endemis malaria dengan pemberian kelambu anti malaria

b. Intervensi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan

1) Mendorong inisiasi menyusui dini (pemberian ASI jolong/colostrum), 2) Mendorong pemberian ASI Eksklusif.

c. Intervensi dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 7-23 bulan:

1) Mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian MP-ASI.

2) Menyediakan obat cacing, 3) Menyediakan suplementasi zink,

4) Melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan, 5) Memberikan perlindungan terhadap malaria, 6) Memberikan imunisasi dasar lengkap,

7) Melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

8) Pembelajaran pola asuh Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) untuk ibu dalam bentuk kelas ibu, kunjungan rumah dan konseling dengan frekuensi minimal 8x (penyelenggaraan oleh kader, nara sumber dari petugas kesehatan-Puskesmas) 9) Pemantauan pertumbuhan bayi dan anak usia 0-59 bulan oleh kader (meningkatkan

partisipasi balita ke Posyandu (D/S) dan biaya transportasi rujukan anak dengan masalah gizi yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut

10) Pendataan sasaran dan pendampingan pemberian makanan tambahan pemulihan untuk anak kurus umur 6-23 bulan dari keluarga miskin.

d. Untuk Sasaran Keluarga:

1) Penyedian air bersih skala desa

2) Sanitasi lingkungan skala desa meliputi MCK, pembuangan sampah dan pengelolaan limbah

3) Pendidikan gizi (gizi seimbang dan PHBS) penyelenggaraan oleh kader dengan narasumber petugas kesehatan Puskesmas

2. Intervensi Gizi Sensitif

Intervensi dapat dilakukan Pemerintah Desa dengan mendorong kepedulian Desa dalam menangani masalah kesehatan ibu dan anak melalui penganggaran APB Desa. Idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70% Intervensi Stunting. Sasaran dari intervensi gizi spesifik adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus ibu hamil dan balita pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan intervensi ini antara lain:

a. Pembangunan dan penyediaan air bersih dan akses sanitasi (jamban keluarga) b. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi (melalui kebun gizi)

c. Memberikan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin d. Memberikan Pendidikan Gizi Masyarakat

e. Menyediakan Akses kepada Layanan Kesehatan dan Keluarga

f. Penyuluhan kesehatan ibu dan anak (melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat)

g. Pelatihan para Guru PAUD agar mampu memberikan penyuluhan pengasuhan (parenting), maupun mengajar anak usia dini.

h. Memberikan Pendidikan Pengasuhan pada Orang tua

i. Prioritas Dana Desa bagi operasional Posyandu setiap bulannya j. Penyuluhan kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri k. Meningkatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) l. Pendamping Lapang Keluarga Berencana (KB).

Gambar. 2.2 Kerangka Konsep Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi

Sumber: Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas, 2013 DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2017. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016. Jakarta.

. Laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012. Jakarta.

Bappenas 2013. Pedoman Perencanaan Program Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam rangka 1000 Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK), Tahun 2013.

Departemen Kesehatan RI. 2008. Riset Kesehatan Dasar Tahun 2007. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan RI

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2018. (2018). Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Arisman 2004

Kementerian Kesehatan RI. 2013. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.

. 2014. Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.

. 2015. Laporan Survei Konsumsi Makanan Individu (SKMI) 2014. Jakarta.

. 2017a. Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2016. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI

. 2017b. Warta kesmas; gizi investasi masa depan bangsa. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI

. 2018a. Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia. Jakarta: Buletin Jendela Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, ISSN: 2088-270X.

. 2018b. Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2017. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI

. 2019a. Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.

. 2019b. Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).

Lancet Series. 2013. Nutrition.

Rahayu, A; Yulidasari, F; Putri, A.O; Anggraini, L. 2018. Study Guide- Stunting dan Upaya Pencegahannya. Bagi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat. Yogyakarta: CV-Mine.

TNP2K. (2017). 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting). Jakarta:

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.

United Nations Children’s Fund, World Health Organization, World Bank Group. 2018. Levels and Trends in Child Malnutrition: Key Findings of The 2018 Edition of The Joint Child Malnutrition Estimates. New York.

WHO. 2014. WHO Global Nutrition Target: Stunting Policy Brief. Geneva.

. 2017. Stunted Growth and Development. Geneva.

Yulidasari, F. 2013. Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) Sebagai Faktor Risiko Kejadian Stunting pada Anak Usia 6-24 Bulan di Kota Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta:

Universitas Gadjah MAda