2.1 Kerangka Pemikiran

Dari definisi UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan, PDB HTR dapat dikategorikan sebagai kredit atau pinjaman karena terdapat persetujuan atau perjanjian pinjam-meminjam antara BLU Pusat P2H yang berperan sebagai Bank dan pihak lain atau petani (kelompok tani sebagai penerima kredit).

Menurut Muljono (2001) dalam kredit tercakup kesepakatan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan beberapa unsur yang tercakup di dalamnya seperti waktu, kepercayaan, penyerahan, resiko, persetujuan dan perjanjian. Hubungan tersebut pada hakekatnya merupakan bentuk kelembagaan (aturan main dan organisasi) dimana pelaku individu mengkombinasikan faktor produksi yang dimiliki dalam suatu proses produksi secara bersama karena adanya kepentingan pihak yang satu dan pihak lainnya (Kasper dan Streit 1998).

Hubungan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dianalisis

menggunakan teori agensi (agency theory) dari Jensen dan Meckling (1986),

analisis dilakukan terhadap perjanjian kerjasama atau akad kredit atau

kesepakatan antara keduanya. Jensen dan Meckling (1986) mendefinisikan

suatu hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih

orang (pemberi kuasa atau prinsipal) melibatkan orang lain (penerima kuasa atau

agen) untuk melakukan beberapa tindakan atas nama pemberi kuasa. Pemberi

kuasa mendelegasikan beberapa kewenangan dalam pengambilan keputusan

kepada penerima kuasa. Pemberi kuasa dapat membatasi keragaman minat dengan

membangun insentif yang tepat untuk penerima kuasa dan mendesain biaya

pemantauan untuk membatasi aktivitas yang menyimpang dari penerima kuasa,

disamping itu pada beberapa situasi pemberi kuasa akan meminta penerima kuasa

untuk mengeluarkan sumberdaya (biaya ikatan) untuk menjamin bahwa penerima

kuasa tidak akan mengambil tindakan yang akan membahayakan pemberi kuasa,

atau memastikan bahwa pemberi kuasa akan diberi kompensasi jika penerima

kuasa melakukan tindakan yang menyimpang tersebut. Hubungan pemberi kuasa

dan penerima kuasa dalam penelitian ini diartikan sebagai pemberi pinjaman dan

penerima pinjaman PDB HTR. Saling ketergantungan antara pemberi dan penerima pinjaman menjadi dasar penelitian mengenai kelembagaan PDB HTR, dengan fokus kajian penerima pinjaman adalah petani, dan BLU Pusat P2H sebagai pemberi pinjaman.

Dalam hubungan agensi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terdapat aturan main yang mengatur hak dan kewajiban pemberi dan penerima pinjaman, terdapat organisasi yang menjalankan dan mengatur perpindahan hak dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Bentuk kelembagaan ini yang mengontrol interdependensi antar para pelaku terhadap sesuatu, kondisi atau situasi.

Hubungan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam pelaksanaannya sangat bervariasi di lapangan, yaitu sesuai dengan situasi tertentu.

Situasi tersebut terjadi karena hubungan penerima dan pemberi pinjaman dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya: karakteristik (petani, kredit HTR), aturan yang dipergunakan serta organisasi yang menjalankan (termasuk ruang kebijakan yang tersedia, IDS 2006). Berbagai faktor tersebut bersinergi menghasilkan kinerja tertentu yang diharapkan memberi manfaat bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman serta tidak ada yang dirugikan sehingga hubungan agensi dapat terus dilakukan (Just et al. 1982).

Jika kelembagaan PDB HTR belum mampu mengakomodir karakteristik, dan mengendalikan perilaku para pihak maka kinerja PDB HTR akan mengarah kepada kinerja yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Hardjanto (2003) bahwa kebijakan

yang dalam implementasinya belum memberikan dampak positif khususnya bagi

petani hendaknya dievaluasi untuk diperbaiki dalam pelaksanaannya. Schaffer

(1980) dan Kartodihardjo (1998), menyatakan bahwa lingkungan hanya

menyediakan kesempatan (struktur) sedangkan kinerja yang dihasilkan tergantung

pada respon (conduct/behavior) dari para pelaku, karena berubahnya kesempatan

mengakibatkan berubahnya juga manfaat dan biaya yang harus dibayar oleh para

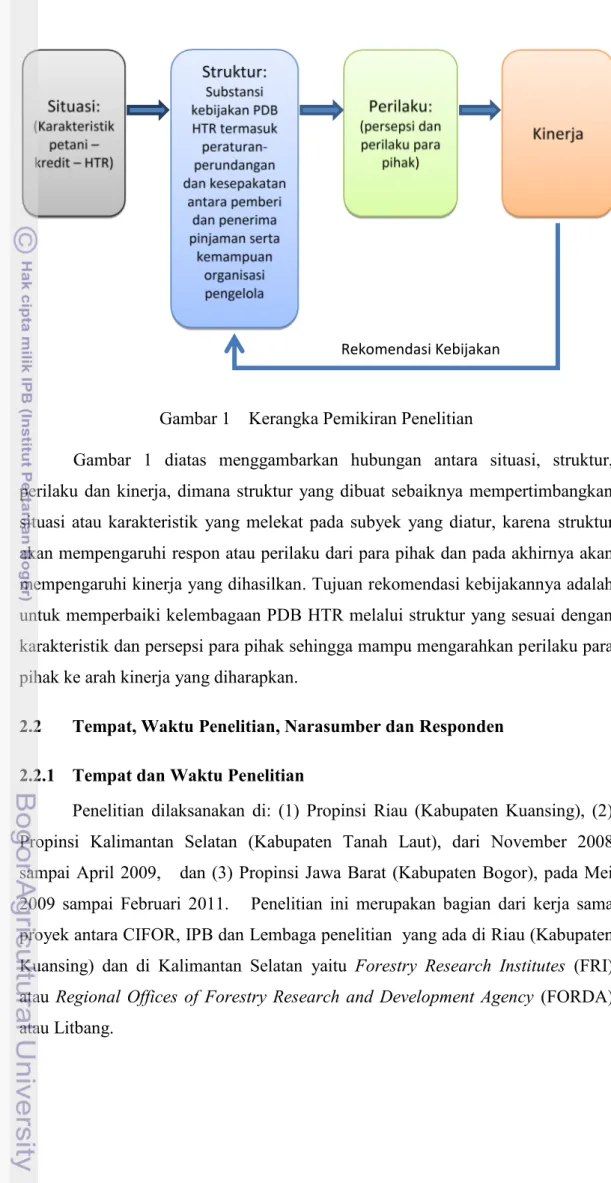

pihak (stakeholders). Gambar 1 menunjukkan kerangka pemikiran penelitian.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Gambar 1 diatas menggambarkan hubungan antara situasi, struktur, perilaku dan kinerja, dimana struktur yang dibuat sebaiknya mempertimbangkan situasi atau karakteristik yang melekat pada subyek yang diatur, karena struktur akan mempengaruhi respon atau perilaku dari para pihak dan pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja yang dihasilkan. Tujuan rekomendasi kebijakannya adalah untuk memperbaiki kelembagaan PDB HTR melalui struktur yang sesuai dengan karakteristik dan persepsi para pihak sehingga mampu mengarahkan perilaku para pihak ke arah kinerja yang diharapkan.

2.2 Tempat, Waktu Penelitian, Narasumber dan Responden

2.2.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di: (1) Propinsi Riau (Kabupaten Kuansing), (2) Propinsi Kalimantan Selatan (Kabupaten Tanah Laut), dari November 2008 sampai April 2009, dan (3) Propinsi Jawa Barat (Kabupaten Bogor), pada Mei 2009 sampai Februari 2011. Penelitian ini merupakan bagian dari kerja sama proyek antara CIFOR, IPB dan Lembaga penelitian yang ada di Riau (Kabupaten Kuansing) dan di Kalimantan Selatan yaitu Forestry Research Institutes (FRI) atau Regional Offices of Forestry Research and Development Agency (FORDA) atau Litbang.

Struktur:

Substansi kebijakan PDB HTR termasuk peraturan- perundangan dan kesepakatan

antara pemberi dan penerima pinjaman serta

kemampuan organisasi pengelola

Perilaku:

(persepsi dan perilaku para

pihak)

Kinerja

Rekomendasi Kebijakan Situasi:

(Karakteristik

petani –

kredit – HTR)

Pemilihan tempat penelitian dilakukan melalui aktivitas rapid appraisal di seluruh Indonesia dan mengumpulkan data awal dari beberapa tempat penelitian melalui wawancara dengan beberapa informan kunci, dan beberapa kepala rumah tangga. Kabupaten Kuansing dan Kabupaten Tanah Laut dipilih karena: (1) adanya industri pengolahan yang menggunakan bahan baku kayu, baik kayu yang berotasi panjang untuk industri pengolahan kayu (wood working) maupun kayu yang berotasi pendek untuk industri pulp, (2) adanya kompetisi penggunaan lahan seperti untuk kelapa sawit atau hutan tanaman rakyat berdasarkan rencana yang telah disusun oleh Kementerian Kehutanan, (3) lokasi penelitian memiliki jenis kayu berotasi pendek seperti Akasia (Acacia mangium) untuk industri pulp di Propinsi Riau dan adanya jenis kayu yang berotasi panjang seperti Mahoni (Swietenia macrophilla) dan Jabon (Antocephalus cadamba) untuk Industri pengolahan kayu (Wood Working) di Propinsi Kalimantan Selatan, (4) kedua propinsi dipilih karena telah dicadangkan untuk lokasi HTR, dan (5) adanya petani dalam jumlah yang cukup dan melakukan penanaman tanaman hutan.

Kabupaten Bogor propinsi Jawa Barat dipilih karena terdapat program PUAP yang dijadikan sebagai contoh pinjaman khsususnya dalam penerapan teori agensi.

2.2.2 Narasumber dan Responden

Wawancara serta kuisioner dilakukan dengan metode purposive terhadap para pihak terkait pinjaman HTR, seperti ketua kelompok tani, petani, penyuluh di dua propinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut (Propinsi Kalimantan Selatan) dan Dinas Kehutanan Kabupaten Kuansing (Propinsi Riau), Kepala BRI, Askrindo, BP2HP, BPDAS, PT RAPP, PT Hendratna, dan PT Hutan Rindang Banoa serta pakar. Wawancara dilakukan untuk menggali data dan informasi yang berhubungan dengan pendapat para pihak terhadap segala aspek yang berkaitan dengan skema PDB HTR, sedangkan di Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat responden yang dipilih adalah petani penerima pinjaman PUAP, penyuluh, Penyelia Mitra Tani (PMT), dan kepala seksi yang membawahi program PUAP.

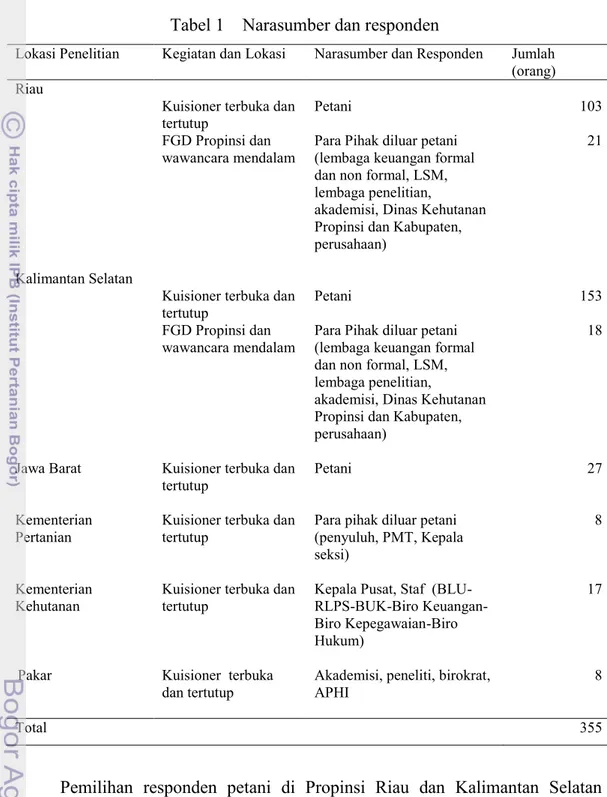

Jumlah narasumber dan responden yang dimintai keterangan 355 orang

yang terdiri atas: petani, Kementerian Kehutanan pusat, dan unit kerja daerah,

lembaga keuangan formal dan non formal, akademisi, peneliti, dan perusahaan.

Detil narasumber dan responden pada Tabel 1.

Tabel 1 Narasumber dan responden

Lokasi Penelitian Kegiatan dan Lokasi Narasumber dan Responden Jumlah (orang)

Riau Kuisioner terbuka dan

tertutup Petani 103

FGD Propinsi dan

wawancara mendalam Para Pihak diluar petani (lembaga keuangan formal dan non formal, LSM, lembaga penelitian,

akademisi, Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten, perusahaan)

21

Kalimantan Selatan

Kuisioner terbuka dan

tertutup Petani 153

FGD Propinsi dan

wawancara mendalam Para Pihak diluar petani (lembaga keuangan formal dan non formal, LSM, lembaga penelitian,

akademisi, Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten, perusahaan)

18

Jawa Barat Kuisioner terbuka dan

tertutup Petani 27

Kementerian

Pertanian Kuisioner terbuka dan

tertutup Para pihak diluar petani (penyuluh, PMT, Kepala seksi)

8

Kementerian

Kehutanan Kuisioner terbuka dan

tertutup Kepala Pusat, Staf (BLU- RLPS-BUK-Biro Keuangan- Biro Kepegawaian-Biro Hukum)

17

Pakar Kuisioner terbuka

dan tertutup Akademisi, peneliti, birokrat,

APHI 8

Total 355

Pemilihan responden petani di Propinsi Riau dan Kalimantan Selatan

adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan berdasarkan persepsi masyarakat di

kecamatan yang bersangkutan (Lampiran 13). Persentase tingkatan kesejahteraan

yang diambil sebagai responden adalah sebagai berikut: masyarakat prasejahtera

(7%), sedang (82%) dan Sejahtera (11%). Data yang diambil meliputi kegiatan

mereka dalam melakukan penananam tanaman hutan seperti kayu, dan pandangan serta perilaku petani terhadap kredit. Sedangkan petani di Jawa Barat yang terpilih adalah pengurus Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dan penerima pinjaman PUAP.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu metode pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data sekunder.

Metode pengumpulan data primer

1dilakukan melalui pencatatan, observasi dan wawancara mendalam, serta Grup Diskusi Terfokus (GDT) atau Focus Group Discussion (FGD)

2di Provinsi Kalimantan Selatan, dan Riau.

Wawancara mendalam dilakukan dengan metode purposive terhadap pihak terkait kredit untuk pengembangan HTR seperti ketua kelompok tani, petani, penyuluh di tiga provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut (Kalimantan Selatan) dan Dinas Kehutanan Kabupaten Kuansing (Provinsi Riau), Kepala BRI, Askrindo, BP2HP, BPDAS, PT RAPP, PT Hendratna, dan PT Hutan Rindang Banoa serta Pakar. Wawancara dilakukan untuk menggali data dan informasi yang berhubungan dengan pendapat para pihak terhadap aspek yang berkaitan dengan kelembagaan kredit untuk mendukung pengembangan HTR.

FGD yang dilakukan di 2 provinsi dihadiri oleh lembaga keuangan formal (Bank BRI, Bank BPD), lembaga penjamin kredit seperti ASKRINDO (Asuransi Kredit Indonesia), perusahaan (PT Arara Abadi, PT NPM, PT. Riau Andalan Pulp and Paper, PT Hendratna, PT Hutan Rindang Banoa), Dinas Kehutanan provinsi dan Kabupaten, BPDAS (Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai), lembaga penelitian (Litbang, CIFOR), akademisi (IPB, Universitas Lancang Kuning, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Riau), Instansi lain diluar Dinas Kehutanan (Badan Pertanahan Nasional, Badan Perencanaan Daerah), dan LSM (Scale up).

1

Sebagian data primer diambil dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim CIFOR, tim IPB, dan tim Litbang di Provinsi Riau dan Kalimantan Selatan.

2

Focus Groups Discussion (FGD) menurut Bungin (2007) adalah sebuah tenik pengumpulan data

yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah

tema menurut pemahaman suatu kelompok. FGD dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan

yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti.

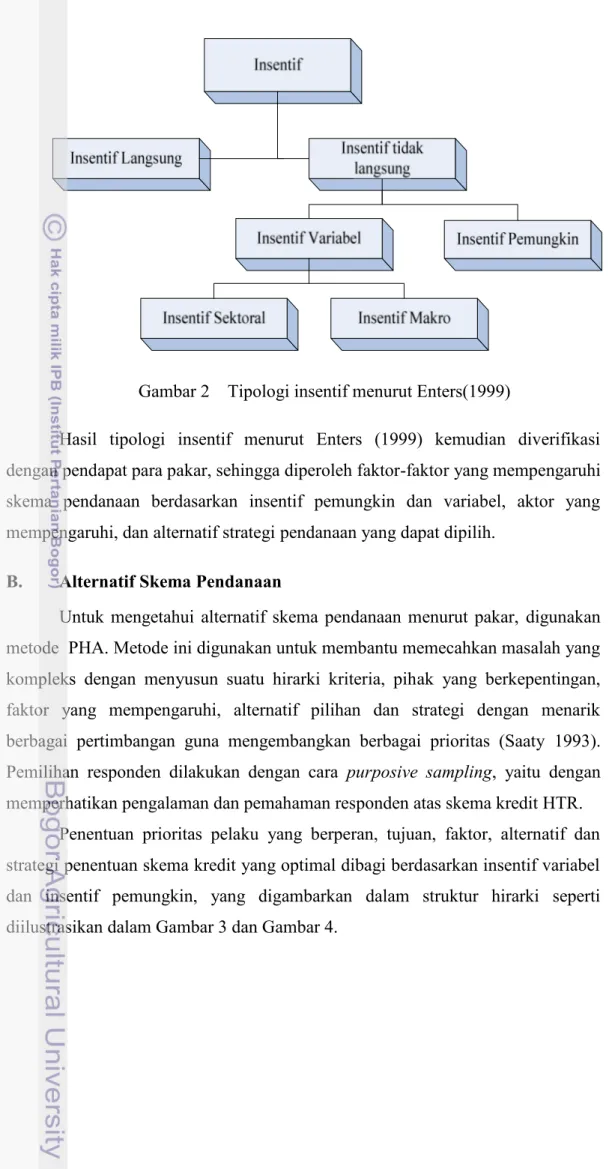

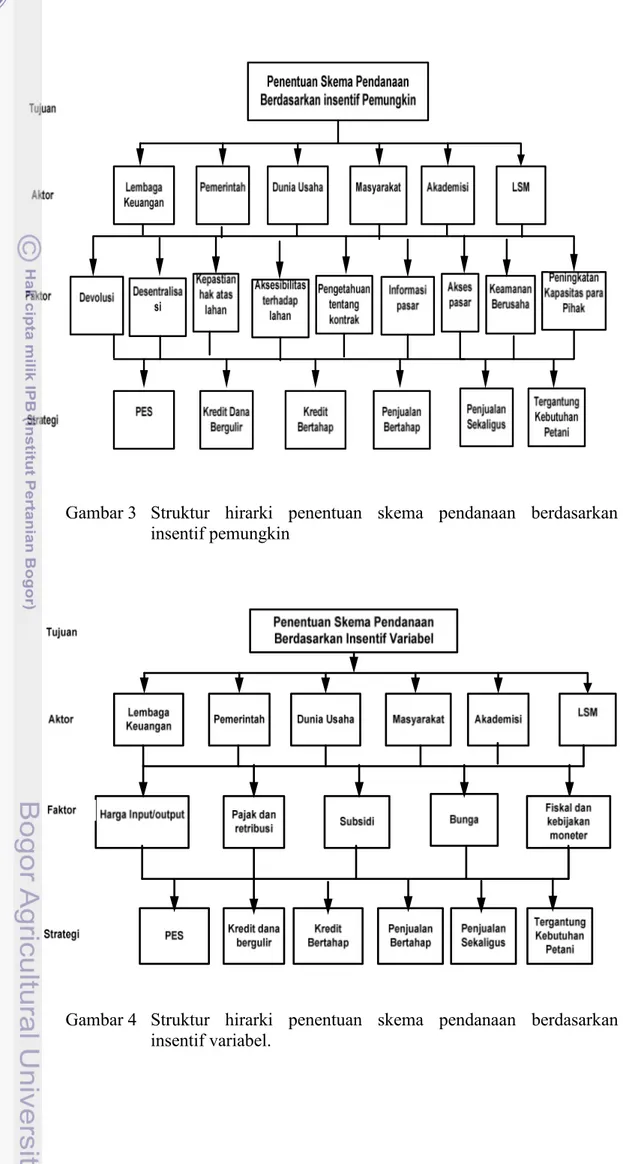

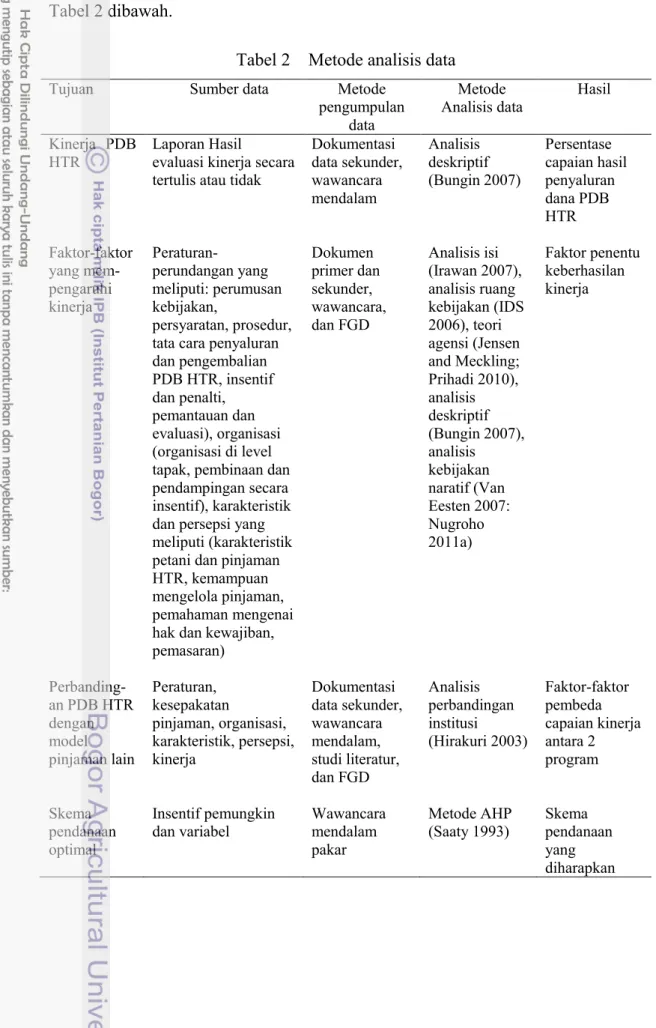

2.4 Metode Analisis Data

2.4.1 Pendekatan untuk Mengetahui Kinerja Kelembagaan PDB HTR Kinerja kelembagaan PDB HTR. Identifikasi data dan analisis menggunakan analisis deskriptif, tabulasi dan grafis berdasarkan hasil olahan data yang diberikan responden atau hasil pengumpulan data sekunder, data yang terindentifikasi dari laporan evaluasi kinerja BLU Pusat P2H secara tertulis ataupun tidak tertulis. Kinerja yang dikaji adalah kesesuaian antara target dan pelaksanaan yang ditetapkan oleh BLU Pusat P2H.

2.4.2 Pendekatan untuk Memahami Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kinerja PDB HTR

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PDB HTR. Analisis dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Syukur 1993; Chaves et al . 1996; Mayrowani 1998; Windarti 2000; Wijaya 2009 dalam Sugianto 2009. Identifikasi meliputi peraturan-perundangan, surat perjanjian kerjasama (kontrak dalam akad kredit maupun sebelum akad, organisasi pengelola PDB HTR, karakteristik kredit dan HTR, persepsi petani terhadap PDB HTR, jenis konflik (ingkar janji atau perilaku oportunis yang mungkin dan sudah terjadi. Indikasi perilaku oportunis selanjutnya memberikan gambaran komitmen para pihak dalam menegakkan kontrak (Salim, 2002; Nugroho, 2003; Gibbons, 1998; 2005; Ostrom, 2005;

Yustika, 2006). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja akan menggunakan analisis isi

3(Irawan 2007), analisis isi ditujukan khususnya terhadap peraturan-perundangan yang berkaitan dengan PDB HTR. Analisis ruang kebijakan seperti diskursus atau naratif, aktor atau jaringan, politik atau interest (IDS 2006), hubungan agensi (Jensen dan Meckling 1986; Prihadi 2010), dan analisis deskriptif (Bungin 2007).

3