PEMBERDAYAAN TUKANG dalam IMPLEMENTASI TEKNOLOGI

SANITASI JAMBAN DAN HIDROGEOLOGI DI PEDESAAN

Endah Yuswarini

Dosen Jurusan Diploma Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Kampus ITS Manyar Surabaya, Telp.031-5926456,

Email: yuswarini@ce.its.ac.id

ABSTRAK

Aspek mendasar yang belum tuntas terpecahkan bagi masyarakat pedesaan disetiap Kabupaten adalah perilaku hidup bersih yang berhubungan dengan fasilitas sanitasi, terutama pemanfaatan sarana sanitasi dasar/jamban. Data yang tersedia dari studi dan survei sanitasi pedesaan di Kabupaten memperlihatkan bahwa sangat sedikit rumah tangga di pedesaan yang benar-benar mempunyai akses jamban yang aman. Hanya 37% penduduk pedesaan mempunyai akses ke sanitasi yang aman. Pengetahuan dan ketrampilan para tukang dalam membangun terbatas pada ketrampilan konvensional, hanya mengandalkan pangalaman dan kekuatan tanpa mengetahui teknologi dan hidrogeologi dalam membangun sarana sanitasi . Sebagai ujung tombak di pedesaan dipilih tukang yang merupakan individu dengan keahlian di bidang pembangunan infrastuktur dan memiliki beragam latar belakang pendidikan yang nantinya dapat bermanfaat menangani sanitasi jamban sehat untuk dirinya ,keluarga dan lingkungannya

Tujuan kajian, adalah meningkatkan ketrampilan tukang konvensional dengan cara menerapkan teknologi sanitasi sehat bagi pengguna di lingkungan masyarakat pedesaan menjadi tukang sanitasi, yaitu tukang yang tahu, faham dan bisa melaksanakan pekerjaan berdasarkan teknologi sanitasi jamban berdasarkan teknologi sanitasi, sistem hidrogeologi sesuai infrastruktur daerah masing-masing.

Metode kajian dilakukan secara kualitatif, antara lain : (i) Pendekatan perubahan pola pikir dan pola kerja yang trampil para tukang di desa sesuai aspek pemilihan teknologi yang cocok dengan wilayah pedesaan, pendanaan serta perubahan perilaku sanitasi masyarakat. (ii) Penjelasan mengenai pengetahuan pencemaran pada lapisan tanah termasuk air tanah maupun muka air tanah karena kotoran/limbah dapat terbawa air hujan yang mengalir ke badan air maupun yang meresap ke dalam tanah, serta pengetahuan karena pencemaran

bakteri dan kimiawi yang dapat menyebabkan kontak vektor pembawa penyakit. (iii) Menerapkan teknologi konstruksi dan bahan yang ada di lingkungan masing-masing,

sesuai jenis tanah, muka air tanah, arah alir air, tinggi muka air laut dan sumber air bersih di lokasi bantaran sungai, di pesisir dan muara, di area tanah dengan muka air tanah tinggi, daerah rawan banjir , pasang surut air laut serta perumahan padat.

Hasil akhir kajian ini berbentuk strategi peningkatan kemampuan dan ketrampilan para tukang menjadi tukang sanitasi sehingga mampu mengubah paradigma konvensional dalam membangun jamban sehat di lingkungan aman dan nyaman.

Kata kunci : Sanitasi dasar, masyarakat pengguna, penghasilan rendah, infrastruktur daerah, teknologi sanitasi, sistem hidrogeologi.

1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang.

Sanitasi masih menjadi masalah pelik, terutama di daerah perdesaan, karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Hal ini menyebabkan banyaknya jamban yang tidak digunakan sebagaimana mestinya

karena ketidakmengertian masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang sanitasi masih sangat sedikit. Keterlibatan dan komitmen pemangku-kepentingan (stakeholder) termasuk pemerintah, para wakil rakyat, dunia usaha, dan warga masih jauh dari kemampuan untuk bersama-sama berembug dan bertindak sesuai

kesepakatan peran dan kewajiban untuk mengelola air limbah. Berdasarkan data Susenas untuk fasilitas sanitasi, pencapaian Indonesia sempat meningkat tinggi dari tahun 1992 (30,9%) sampai dengan tahun 1998 (64,9%), dimana dalam enam tahun terjadi peningkatan sebanyak tiga kali lipat. Walaupun demikian, sejak tahun 1998 pertumbuhan akses ini melambat, bahkan sempat menurun di tahun 2000 (62,7%) dan 2002 (63,5%) karena tingkat pertumbuhannya tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Data terakhir untuk tahun 2004, proporsi rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas sanitasi yang layak, artinya menggunakan tangki septic atau lubang sebagai tempat pembuangan akhir mencapai dua pertiga dari seluruh rumah tangga di Indonesia (67,1%). Data tersebut juga belum menjelaskan kualitas jamban, apakah berfungsi dengan baik, apakah sesuai dengan peruntukannya, dan apakah sesuai dengan standar kesehatan maupun teknologi dan sistem hidrogeologi yang telah ditetapkan. Akses sanitasi, di lingkungan masyarakat desa menunjukkan kualitas sanitasi yang tidak bersahabat dengan lingkungan. Perilaku masyarakat dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Namun demikian, tidak ada kata patah arang untuk menggugah kesadaran masyarakat yang tidak memiliki jamban ini, walaupun berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) Tahun 2008 tak ada lagi bantuan pembangunan jamban. Sebab, dalam SK Menkes itu menyebutkan peniadaan bantuan justru mendorong kesadaran warga hidup sehat berdasarkan keinginan hati nurani mereka masing-masing. Melalui warga masyarakat yang memiliki pengetahuan tukang menjadi sasaran pemberdayaan melalui suatu sistem dialog dan diskusi serta simulasi terapan yang terarah dalam teknologi sanitasi dasar di pedesaan.

1.2. Rumusan Masalah

Keterbatasan ketrampilan tukang dalam pemilihan alternatif fasilitas sanitasi dan kemampuan mengaplikasikan teknologi sanitasi dan sistem hidrogeologi serta

memahami bagaimana mengembangkan usaha /menjalin kerjasama antar jejaring supply lokal.

1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kajian, adalah mampu mencetak tukang menjadi tukang sanitasi yang mampu membangun sarana sanitasi dan aspek pemeliharaan sarana sanitasi lingkungan pedesaan, memiliki pengetahuan teknologi sanitasi dan sistem hidrogeologi, termasuk mampu berwirausaha.

Sasaran kajian, adalah meningkatkan ketrampilan tukang konvensional dengan cara menerapkan teknologi sanitasi sehat bagi pengguna di lingkungan masyarakat pedesaan menjadi tukang sanitasi, yaitu tukang yang tahu, faham dan bisa melaksanakan pekerjaan berdasarkan teknologi sanitasi jamban sehubungan dengan masalah pilihan yang berdasarkan teknologi sanitasi, sistem hidrogeologi sesuai infrastruktur daerah masing-masing.

1.4. Kontribusi Kajian

1. Memberikan tingkat kemampuan dan ketrampilan yang terukur sebagai tukang sanitasi yang mampu membangun desa yang sehat

2. Memberikan masukan dan pelaporan kepada kecamatan/kabupaten akan perkembangan sanitasi sehat melalui kecamatan.

1.5. Batasan Kajian

Dasar-dasar pengetahuan dan ketrampilan para tukang yang bisa membaca, mampu mengaplikasikan sistem teknologi dan hidrogeologi di bidang pembangunan infrastuktur , dapat menangani sanitasi/jamban sehat dan berusaha untuk dirinya ,keluarga dan lingkungannya

1.6. Sistematika Pembahasan

(i) Mengadakan pendekatan perubahan pola pikir dan pola kerja yang trampil para tukang di desa sesuai aspek pemilihan teknologi yang cocok dengan wilayah pedesaan, pendanaan serta perubahan perilaku sanitasi masyarakat. (ii) Memberikan penjelasan mengenai pengetahuan pencemaran pada lapisan

tanah termasuk air tanah maupun muka air tanah karena kotoran/limbah dapat terbawa air hujan yang mengalir ke badan air maupun yang meresap ke dalam tanah, serta pengetahuan karena pencemaran bakteri dan kimiawi yang dapat menyebabkan kontak vektor

pembawa penyakit. (iii) Berperan aktif dalam menerapkan

teknologi konstruksi dan bahan yang ada di lingkungan masing-masing, sesuai jenis tanah, muka air tanah, arah alir air, tinggi muka air laut dan sumber air bersih di lokasi bantaran sungai, di pesisir dan muara, di area tanah dengan muka air tanah tinggi, daerah rawan banjir , pasang surut air laut serta perumahan padat.

2. KAJIAN PUSTAKA

Diasumsikan pertama bahwa hampir semua sumber air seperti sungai, danau, waduk, air tanah telah tercemar, dimana sumber pencemaran terbesar adalah limbah rumah tangga yang berasal dari tinja manusia, kedua beban penyakit saluran pencernaan akan berkurang 80% jika setiap orang mendapatkan air bersih dan menggunakan jamban keluarga, ketiga jamban keluarga atau tangki septik yang dikenal masyarakat bervariasi, yang tidak memenuhi persyaratan akan mencemari lingkungan. Untuk mengetahui tingkat pemenuhan pembuangan tinja yang saniter, dan mengetahui tingkat pencemaran sumber air minum rumah tangga oleh rembesan tangki septik. Untuk mengetahui tingkat peresepan tanah setempat dilakukan Percolation test, wawancara mendalam untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang tangki septik jamban keluarga dan pemeriksaan laboratorium air untuk mengetahui tingkat pencemaran. Pemilik rumah semua mengatakan (100%) system pembuangan tinja di rumah menggunakan cubluk, dimana 88,1% dibangun oleh tukang desa dan sisanya dibangun sendiri dengan keahlian tradisional. Dari hasil pemeriksaan bakteriologis ditemukan 21% positif mengandung bakteri E.coli Dari hasil pengamatan ditemukan bahwa permukiman padat di pedesaan inlet lebih tinggi dari pada outlet. Gambar contoh dari tukang tidak sesuai dengan cubluk, tangki septik yang dibangun. Dari penelitian ini diketahui bahwa bangunan tangki septik yang dibangun oleh tukang

tidak sesuai dengan tangki septik yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Sumur resapan seperti dalam gambar dari pengembang tidak dibangun. Sebagian masyarakat yang mengubah tangki septik, konstruksi tangki septik tidak sesuai persyaratan. Pencemaran yang terjadi dimungkinkan karena, di permukiman pedesaan air kotor dari tangki septik langsung dialirkan ke saluran pembuangan limbah umum, dan jarak antar tangki septik dengan sumber air minum relatif dekat. Disarankan perlu ditingkatkan penyuluhan kepada pemborong dan masyarakat tentang pentingnya pembangunan tangki septik yang memenuhi persyaratan. Dengan memiliki pembuangan tinja yang memenuhi syarat akan memberikan kenyamanan kebersihan dan kesehatan serta biaya pemeliharaan yang lebih ringan bagi masyarakat. Penentuan Bobot Resiko Pencemaran Bakteriologik Sarana Air Bersih Berbagai Jenis Tanah di Daerah Pedesaan ( Sumber : Research Report from JKPKBPPK / 2002-04-04, 11:16:00 Oleh : Sri Irianti Sasimartoyo,SKM., Center for Research and Development of HealthEcology)

Air tanah masih merupakan sumber utama air bersih di daerah pedesaan Indonesia. Sarana yang menggunakan air tersebut adalah sumur gali (SGL) dan sumur pompa tangan dangkal (SPT-DK). Namun demikian, kualitas bakteriologik air dari sarana-sarana tersebut masih relatif rendah dibandingkan dengan sarana air yang lain karena berbagai faktor yang mempengaruhinya yaitu antara lain jenis tanah, musim, jarak dan letak jamban terhadap sarana air, konstruksi sarana, dan perilaku pemakai sarana jamban. Pada musim hujan, variabel yang bermakna hanya ada 1 variabel yaitu lokasi sumur terhadap rumah. Variabel yang bermakna untuk SPT-DK pada musim kemarau sebanyak 2 variabel yaitu adanya pagar yang mencegah pencemaran dari binatang dan lantai semen radius 1 meter. Untuk musim hujan, variabel SPT-DK yang bermakna adalah adanya kandungan pasir di sekitar sumur, adanya pagar dan adanya genangan air di atas lantai semen.

Jenis tanah berdasarkan hasil pemeriksaan, ukuran partikel tidak bermakna karena relatif homogen dan ini

merekomendasikan kajian lebih lanjut dengan memperbanyak jumlah sampel tanah yang bervariasi ukuran partikelnya. Berdasarkan Kajian Pustaka di atas disimpulkan banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemberdayaan tukang, antara lain :

1. Aspek Fisik :

a. Tukang Sanitasi sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem sanitasi dasar /jamban sehat

b. Wilayah sasaran pedesaan 2. Aspek Non Fisik.

a. Peraturan Sanitasi dan Lingkungan b. Konsep alternatif fasilitas sanitasi c. Pengetahuan teknologi tangki septik

dan sistem hidrogeologi d. Pengtahuan sistem Komunal

e. Pengetahuan sistem sanitasi ecosan

3. METODE KAJIAN 3.1. Langkah Kajian

Langkah-langkah kajian yang dilakukan :

Skema 3.1. Metode Kajian

3.2. Kajian Obyek Melakukan kajian terhadap

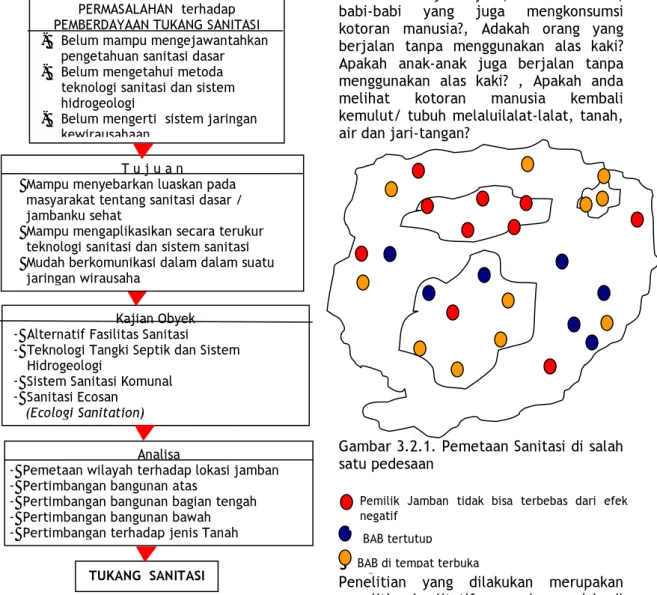

1. Aspek Fisik, yaitu semua kegiatan tukang yang berhubungan dengan membangun lingkungan pedesaan, antara lain melakukan mapping/pemetaan yang effektif, berjalan menelusuri lokasi pembuangan kotoran, membuat peta lokasi pembuangan air besar, dan memahami rute kontaminasi kotoran kembali ke mulut.

Masyarakat menjadi termotifasi dan aktif dengan sendirinya dengan membangun jamban dan munculnya tukang-tukang menjadi pimpinan dalam membangun , antara lain : Membuat orang-orang menjadi sadar alur kontaminasi kotoran-mulut dan lainnya, Adakah orang yang mandi di sungai dan kolam?, Adakah orang yang menggunakan air tersebut untuk minum/ memasak? , Apakah sayuran yang telah terkontaminasi tersebut dikonsumsi oleh keluarga-keluarga?, Apakah anda memakan ayam-ayam, bebek-bebek, babi-babi yang juga mengkonsumsi kotoran manusia?, Adakah orang yang berjalan tanpa menggunakan alas kaki? Apakah anak-anak juga berjalan tanpa menggunakan alas kaki? , Apakah anda melihat kotoran manusia kembali kemulut/ tubuh melaluilalat-lalat, tanah, air dan jari-tangan?

Gambar 3.2.1. Pemetaan Sanitasi di salah satu pedesaan

3.3. Teknik Analisa

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif, sampel-sampel hasil observasi diuraikan melalui gambar atau T u j u a n

Mampu menyebarkan luaskan pada masyarakat tentang sanitasi dasar / jambanku sehat

Mampu mengaplikasikan secara terukur teknologi sanitasi dan sistem sanitasi Mudah berkomunikasi dalam dalam suatu

jaringan wirausaha

Kajian Obyek - Alternatif Fasilitas Sanitasi

- Teknologi Tangki Septik dan Sistem Hidrogeologi

- Sistem Sanitasi Komunal - Sanitasi Ecosan

(Ecologi Sanitation) Analisa

- Pemetaan wilayah terhadap lokasi jamban - Pertimbangan bangunan atas

- Pertimbangan bangunan bagian tengah - Pertimbangan bangunan bawah - Pertimbangan terhadap jenis Tanah

TUKANG SANITASI PERMASALAHAN terhadap PEMBERDAYAAN TUKANG SANITASI

- Belum mampu mengejawantahkan

pengetahuan sanitasi dasar - Belum mengetahui metoda teknologi sanitasi dan sistem hidrogeologi

- Belum mengerti sistem jaringan kewirausahaan

BAB di tempat terbuka BAB tertutup

Pemilik Jamban tidak bisa terbebas dari efek negatif

sketsa obyek-obyek dengan tinjauan berdasarkan faktor yang berpengaruh dan dibuat klasifikasinya. Klasifikasi pertama adalah meyakinkan para tukang adanya situasi lapangan. Dilanjutkan tinjauan terhadap teknologi sanitasi dan sistem hidrogeologi. Dari uraian gambar dan wawancara tersebut, beberapa sampel obyek dipakai sebagai bahan analisa untuk mengetahui tIngkat kesesuaian penilaian keberadaan jamban sehat berdasarkan faktor-faktor keamanan, penempatan, fungsi dan peraturan. Secara keseluruhan penilaian ini dilakukan secara visual kualitatif dalam arti penilaian dilakukan menelaah kualitas visual dengan tidak memberikan nilai nominal.

4. GAMBARAN WILAYAH KAJIAN

Gambaran Umum Keadaan Wilayah yang dikaji:

- Tingkat Kepadatan pedesaan - Tingkat Sosial Ekonomi - Tingkat Kepedulian Masyarakat

- Tingkat Pengetahuan Ketrampilan Tukang Desa.

Lokasi Penempatan Jamban Penekanan pada :

- Sumber Air - Kondisi Tanah

- Arah alir air

- Ketinggian Muka Air Tanah - Ketersediaan Lahan

- Situasi Lingkungan Permukiman 5. ANALISA PENEMPATAN JAMBAN 5.1. Dasar Pemikiran

Penilaian penempatan jamban, dipengaruhi oleh sistem penempatannya pada wilayah pedesaan sesuai lingkup bahasan kajian sudah dibatasi oleh aspek keamanan dengan variabel konstruksi dan penempatan dengan variabel jarak dan lokasi, menyangkut keberadaan sumber air, arah alir air, tinggi rendah permukaan tanah

6. DAFTAR PUSTAKA

1. Puslitbang Pemukiman. Twin Leaching fit toilets-Design & Construction Manual. Bandung : Puslitbang Pemukiman, 1985.101 hal. (UND INS/81/002).

2. Pusat Penelitian dan Penegembangan Pemukiman, Jl. Taman Sari 89 Bandung.

3. UNDP Low Cost Sanitation Investment Project, Jl. Thamrin Jakarta.

4.

Environmental Sanitation Information Center-Asia Institut of Technology, Po Buku Panduan Air dan Sanitasi, Pusat Informasi Wanita dalam Pembangunan PDII-LIPI bekerjasama dengan Swiss Development Cooperation, Jakarta, 1991.PENEMPATAN

Penilaian lokasi, menyangkut keberadaan sumber air, arah alir air, tinggi rendah permukaan tanah

FUNGSI

Tempat pembuangan kotoran yang memperhatikan lingkungan

PERATURAN

Sesuai Peraturan Air dan konstruksi bangunan

ASPEK KEAMANAN

Peninjauan apakah struktur/konstruksi jamban aman

• Tidak membahayakan bagi wanita dan anak kecil

• Tetap bersehabat dengan lingkungan

• Berdasarkan Peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, Kimpraswil.

ASPEK FUNGSI

•

Memperhatikan lingkungan•

Ukuran dan pemasangan yang tepat•

Penggunaan yang tepat ASPEK PENEMPATAN• Memperhitungkan jarak dalam lokasi, menyangkut keberadaan sumber air, arah alir air, tinggi rendah permukaan tanah

• Sesuai Peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, Kimpraswil.

KEAMANAN

Penilaian faktor keamanan adalah dengan melihat kekuatan konstruksi, keberadaannya sesuai kondisi tanah

Desa A 100 kk Desa A 250 kk Desa B 100kk Desa C Desa D 1320 kk Desa E 200kk Kecamatan 9 km 8 km 3 km 2 km 7km 5 km